История создания романа «Евгений Онегин» Пушкиным

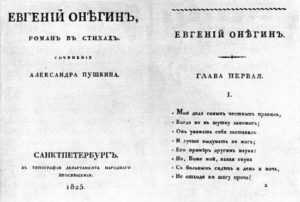

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» — очень сильное стихотворное произведение, повествующее о любви, характере, эгоизме и, в целом, о России и жизни ее людей. Он создавался почти 7,5 лет (с 9 мая 1823 по 25 сентября 1830 г), став для поэта настоящим подвигом в литературном творчестве. До него писать роман в стихах осмеливался только Байрон.

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» — очень сильное стихотворное произведение, повествующее о любви, характере, эгоизме и, в целом, о России и жизни ее людей. Он создавался почти 7,5 лет (с 9 мая 1823 по 25 сентября 1830 г), став для поэта настоящим подвигом в литературном творчестве. До него писать роман в стихах осмеливался только Байрон.

Первая глава

Начало работы было положено во время пребывания Пушкина в Кишиневе. Для нее поэт даже придумал свой особый стиль, названный позже «онегинской строфой»: первые 4 строки рифмуются перекрестно, следующие 3 – попарно, с 9 по 12 – через кольцевую рифму, последние 2 созвучны между собой. Закончена первая глава была в Одессе, через 5 месяцев после начала.

После написания первоначальный текст несколько раз перерабатывался поэтом. Пушкин добавлял новые и убирал старые строфы из уже законченной главы. В свет она вышла в феврале 1825 года.

Вторая глава

Начальные 17 строф второй главы были созданы к 3 ноября 1923 году, а последние – 8 декабря 1923 г. В это время Пушкин еще служил под началом графа Воронцова. В 1824 году, будучи уже в ссылке в Михайловском, он тщательно ее доработал и дописал. В печатном виде работа вышла в октябре 1826 года, а опубликована была в мае 1830 г. Интересно, что этот же месяц для поэта ознаменовался еще одним событием – долгожданной помолвкой с Натальей Гончаровой.

Третья и четвертая главы

Следующие две главы Пушкин писал с 8 февраля 1824 по 6 января 1825 года. Работа, особенно ближе к завершению, велась с перерывами. Причина проста – поэт в это время писал «Бориса Годунова», а также несколько довольно известных стихотворений. Третья глава в печатном виде вышла в 1827 году, а четвертая, посвященная поэту П. Плетневу (другу Пушкина), – в 1828, уже в переработанном виде.

Главы пятая, шестая и седьмая

Последующие главы были написаны примерно за 2 года – с 4 января 1826 по 4 ноября 1828 года. В печатном виде они появились: 5 часть – 31 января 1828 года, 6 – 22 марта 1828 г., 7 – 18 марта 1830 г (в виде отдельной книжки).

Интересные факты связаны с пятой главой романа: ее Пушкин сначала проиграл в карты, затем отыгрался, а потом и вовсе потерял рукопись. Спасла положение лишь феноменальная память младшего брата: Лев уже читал главу и смог восстановить ее по памяти.

Глава восьмая

Работать над этой частью Пушкин начал в конце 1829 года (24 декабря), во время своего путешествия по Военно-Грузинской дороге. Закончил поэт ее 25 сентября 1830 г, уже находясь в Болдине. Примерно через год, в Царском Селе, он пишет любовное письмо Евгения Онегина к Татьяне, которая вышла замуж. 20 января 1832 года глава выходит в печатном виде. На титульном листе значится, что она – последняя, произведение завершено.

Глава о поездке Евгения Онегина на Кавказ

Эта часть дошла до нас в виде небольших отрывков, размещенных в «Московском Вестнике» (в 1827 году) и «Литературной газете» (в 1830 году). Согласно мнениям современников Пушкина, поэт хотел рассказать в ней о поездке Евгения Онегина на Кавказ и его гибели там во время дуэли. Но, по неизвестным причинам, он так эту главу и не завершил.

Роман «Евгений Онегин» в своем полном составе был опубликован одной книгой в 1833 году. Переиздание осуществлялось в 1837 г. Правки роман хоть и получил, но весьма незначительные. Сегодня роман А.С. Пушкина изучается в школе и на филологических факультетах. Позиционируется оно как одно из первых произведений, в котором автору удалось раскрыть все насущные проблемы своего времени.

poetpushkin.ru

История создания романа Евгений Онегин Пушкина история написания по главам

Евгений Онегин» — роман, написанный Пушкиным, является одним из культовых российских произведений, снискавших мировую славу и переведенное на множество языков. Также это один из романов, написанных в стихотворной форме, что придает ему особую стилистику и отношение к произведению широкого круга читателей, которые часто цитируют отрывки наизусть, помня их еще со школьной скамьи.

Александр Сергеевич потратил около семи лет для полного завершения повествовательной линии. Он начинает работу над первыми строфами в начале мая 23-го года, расположившись на территории Кишинева и дописывает последние строфы произведения 25 сентября 1830 года в Болдине.

Автор скрупулёзно считал время, которое потратил на написание произведения, в заметках он говорит о том, что в общем у него ушло 7 лет 4 месяца 2 недели и 4 дня.

Глава I

Начинает творить стихотворное произведение Пушкин в Кишеневе 9 мая 1823 года. Заканчивает ее в этом же году 22 октября на территории Одессы. Потом автор перерабатывал написанное, поэтому в свет глава вышла только в 1825 году, а второе издание получило свет аж в конце марта 1829 года, когда книга была фактически закончена.

Глава II

Вторую главу поэт начинает сразу, как только была закончена первая. К 3 ноябрю было написано 17 первых строф, а 8 декабря была закончена и включала в себя 39. В 1824 году автор переработал главу и добавил новые строфы, выпущена она была только в 1826, но с особым указанием, когда она была написана. В 1830 году была выпущена в другом издании.

Глава III

Написание отрывка Пушкин начинает 8 февраля 1824 года в курортной Одессе, а к июню он успел дописать до места, где Татьяна пишет письмо возлюбленному. Оставшуюся часть он творит в любимом Михайловском и закончена 2 октября 1824 года, в издание вышла в середине октября двадцать седьмого года.

Глава IV

В октябре 1824 года, находясь в Михайловском, поэт начинает писать очередную главу, что растягивается на пару лет, из-за других творческих идей. Это произошло из-за того, что автор на протяжении этого времени работал над такими произведениями, как «Борис Годунов» и «Граф Никулин». Закончил автор работу над главой аж 6 января 1826 года, в этот момент автор дописывает последнюю строфу.

Опубликована она была еще позднее, когда была закончена работа над пятой главой. Обе главы обращены к Плетневу, который являлся близким другом автора.

Глава V

Пятую главу автор начинает за несколько дней до того, как закончил предыдущую. Но написание потребовало время, так как создавалась она со значительными перерывами в творчестве. 22 ноября 1826 года Александр Сергеевич закончил данную часть повествования, а после она несколько раз редактировалась, пока не получился готовый вариант.

Издание было объединено с предыдущей частью повествования и напечатана в последний день января 1828 года.

Глава VI

Отрывок произведения Александр Сергеевич начал творить, находясь в Михайловском на протяжении 1826 году. Точных дат написания нет, так как первоначальные рукописи не сохранились. По предположениям он закончил ее в августе 1827 года, а в 1828 году была издана для широкого круга читателей.

Глава VII

По предположению критиков седьмая глава была начата сразу после написания шестой. Значит примерно в августе 1827 года. Само повествование писалось с большими перерывами в творчестве, а к середине февраля 1828 года было создано всего 12 строф. Глава была закончена в Малинниках, а после была издана книгой, но только к середине марта 1830 года.

Глава VIII

Начата 24 декабря 1829 года и окончена только в конце сентября 1830 года на территории Болдина. 5 октября 1831 года на территории Царского Села Пушкин пишет отрывок письменного обращения Онегина к возлюбленной. Главу полностью издают в 1832 году, а на обложке стоит надпись: «Последняя глава «Евгения Онегина»».

Глава о путешествии Онегина

Часть повествования не была напечатана в цельном романе, но была написана, по предположению автора он хотел расположить ее на восьмом месте сразу после седьмой главы, и подвести к смерти Онегина в произведении.

Окончил главу автор 18 сентября 1830 года, а отрывки ее опубликовали частично в разных изданиях.

Глава X (черновики)

Александр Сергеевич Пушкин планировал выпуск части произведения, но она так и не была издана, а до современного читателя дошли только отдельные отрывки и черновики. Предположительно автор собирался отправить главного героя в дальнее путешествие по территории Кавказа, где он должен был быть убит.

Но до читателя грустная концовка не дошла, она была и так достаточно трагичной, так как сам Евгений поздно осознал чувства, которые были в нем сильны, а его возлюбленная уже успела выйти замуж.

Отличительной особенностью является то, что все главы издавались по отдельности, а только потом была издана книга полностью. Общество того времени с нетерпением ждало выхода очередных отрывков, чтобы узнать, чем закончилась судьба Евгения Онегина, который не смог увидеть искренних чувств вовремя. Некоторые из частей так и не увидели света, так как например глава десятая. Читателям остается только гадать, как сложилась судьба главных героев после окончания книжного повествования.

История создания Евгения Онегина кратко

«Евгений Онегин» – первое произведение, написанное в реалистическом направлении и единственный пример романа в стихах в русской литературе. По сей день, он занимает важнейшее место в многогранном творчестве великого русского поэта и писателя Александра Пушкина. Процесс написания произведения с первых до последних строф романа заняла много лет. За эти годы произошли одни из самых важнейших событий в истории страны. В это же время Пушкин «перерождается» в первого писателя-реалиста русской литературы, разрушаются прежние взгляд на действительность. Это, конечно, нашло отражение и в романе. Сменяются замыслы и задачи Александра Пушкина как автора, композиционное построение и план «Онегина» приобретают иной вид, характеры и судьбы его героев теряют некую часть романтизма.

Александр Сергеевич трудился над романом более семи лет. В произведении претворилась в жизнь вся душа поэта. По мнению самого поэта, роман стал «плодом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Процесс создания романа Александр Сергеевич начал весной 1823 года в Кишенёве, находясь в ссылке. Несмотря на явное влияние романтизма, произведение написано в реалистическом стиле. Предполагалось, что роман будет состоять из девяти глав, но в итоге осталось восемь. Опасаясь долгосрочных преследований властей, поэт уничтожил фрагменты главы «Путешествие Онегина», которые могли стать провокационными.

Роман в стихах публиковался по выпускам. Это называется «поглавное издание». В журналах печатались отрывки. Читатели с нетерпением ждали выхода новой главы. И каждая из них производила фурор в обществе.

Первое полное издание вышло лишь в 1833 году. Последняя прижизненная публикация произошла в январе 1837 года и содержала авторские поправки и опечатки. Последующие издания подвергались жесточайшей критике и цензуре. Производилась замена имен, унифицировалась орфография.

Из сюжета романа можно почерпнуть практически всё необходимое об эпохе, в которой находятся действующие герои: характеры, разговоры, интересы, мода. Автор предельно ясно отразил жизнь России того периода, быт. Правдива и атмосфера существования героев романа. Иногда роман называют историческим, так как в данном произведении практически досконально передана эпоха, в которую разворачивается основной сюжет. Так, известный русский, литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский писал: «Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведённую картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития» Исходя из данного высказывания, можно предположить, что критик рассматривает произведение как историческую поэму. При этом он отмечал, что в романе нет ни единой исторической личности. Белинский считал, что роман является неподдельной энциклопедией русской жизни и поистине народным произведением.

Роман является уникальнейшим произведением мировой литературы. Весь объем произведения написан необычной «онегинской строфой», исключая письма Евгения и Татьяны. Четырнадцать строк четырехстопного ямба были созданы Александром Сергеевичем специально для написания романа в стихах. Уникальное сочетание строф стало отличительной чертой произведения, а в последствии «онегинской строфой» Михаил Лермонтов в 1839 году написал поэму «Тамбовская казначейша».

По-настоящему великое произведение было создано Александром Пушкиным не в самые простые годы его жизни и жизни страны в целом, но роман в стихах с полным основанием можно считать шедевром не только русской, но и мировой литературы.

Другие сочинения:История создания романа Евгений Онегин по главам

Несколько интересных сочинений

- Падчерица в сказке 12 месяцев Маршака сочинение (характеристика и образ)

Известный русский писатель, поэт, драматург, переводчик, сценарист – Самуил Яковлевич Маршак написал прекрасную зимнюю сказку по мотивам словацкой сказки. Пьеса сказка стала невероятно популярной и любимой среди детей и взрослых

- Сочинение Герасим и Татьяна в рассказе Тургенева Муму

Иван Сергеевич Тургенев является авторам таких произведений как «Отцы и дети», «Накануне», «Постоялый двор» и всеми известного рассказа «Муму», в котором отразил свои трепетные переживания и беспокойства о будущем родной страны

- Сочинение на тему Озеро Байкал

Каждый человек наделен способностью восхищаться природой. Пожалуй, мало найдется вещей в нашей обыденной жизни, которые могли бы мгновенно преобразить наш образ мыслей или текущее настроение.

- Сочинение описание картины После дождя. Плес Левитана

Одна из лучших картин И.И.Левитана «После дождя. Плес» (1886) была задумана в состоявшейся поездке художника в Костромскую губернию. Она, как и другие композиции пейзажиста, написанные на Волге

- Анализ рассказа Женский разговор Распутина

Произведение относится к философской лирической прозе писателя и рассматривает взаимоотношения разных поколений с точки зрения человеческих моральных ценностей в отношении роли женщины в современном мире.

sochinite.ru

История создания «Евгения Онегина», анализ произведения

История создания «Евгения Онегина» – «плода ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» – выдающимся русским классиком Александром Сергеевичем Пушкиным не напоминает блицкриг. Произведение создавалось поэтом эволюционно, знаменуя его становление на пути реализма. Роман в стихах как событие в искусстве представлял собой уникальное явление. До этого в мировой литературе был написан в этом же жанре лишь один аналог – романтическое произведение Джорджа Гордона Байрона «Дон Жуан».

Автор решается на мозговой штурм

Пушкин пошел дальше великого англичанина – к реализму. На этот раз поэт поставил перед собой сверхзадачу – показать человека, способного служить катализатором дальнейшего развития России. Александр Сергеевич, разделяя идеи декабристов, понимал, что огромную страну следует сдвинуть, как локомотив, с тупикового пути, приведшего все общество к системному кризису.

История создания «Евгения Онегина» определяется титаническим поэтическим трудом в период с мая 1823 года по сентябрь 1830 г., творческим переосмыслением российской действительности первой четверти XIX века. Роман в стихах творился на протяжении четырех этапов творчества Александра Сергеевича: южной ссылки (1820 – 1824 гг.), пребывания «без права самовольного оставления имения Михайловское» (1824 – 1826 гг.), периода после ссылки (1826 – 1830 гг.), Болдинской осени (1830 г.)

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»: история создания

Молодой Пушкин, выпускник Царскосельского лицея, по словам императора Александра I, «наводнивший Россию возмутительнейшими стихами», начал писать свой роман, пребывая в ссылке в Кишиневе (благодаря заступничеству друзей этапирования в Сибирь удалось избежать). К этому времени он был уже кумиром русской образованной молодежи.

Молодой Пушкин, выпускник Царскосельского лицея, по словам императора Александра I, «наводнивший Россию возмутительнейшими стихами», начал писать свой роман, пребывая в ссылке в Кишиневе (благодаря заступничеству друзей этапирования в Сибирь удалось избежать). К этому времени он был уже кумиром русской образованной молодежи.

Поэт стремился создать образ героя своего времени. В произведении он мучительно искал ответ на вопрос о том, каким должен быть носитель новых идей, творец новой России.

Социально-экономическая обстановка в стране

Рассмотрим общественную среду, в которой создавался роман. Россия победила в войне 1812 года. Это придало ощутимый импульс общественным стремлениям к освобождению от феодальных оков. В первую очередь народ жаждал отмены крепостного права. Такое его освобождение неминуемо влекло за собой ограничение полномочий монарха. Сформировавшиеся сразу после войны сообщества гвардейских офицеров в 1816 году в Петербурге образовывают декабристский «Союз спасения». В 1818 г в Москве организуется «Союз благоденствия». Эти декабристские организации активно способствовали формированию либерального общественного мнения и ждали удобного момента для государственного переворота. Среди декабристов было много друзей Пушкина. Он разделял их взгляды.

Россия к тому времени уже стала признанной европейской державой с населением около 40 миллионов человек, внутри нее вызревали ростки государственного капитализма. Однако ее хозяйственную жизнь все еще определяли рудименты феодализма, дворянское землевладение и купечество. Эти социальные группы, постепенно теряющие общественный вес, были все еще мощны и пользовались влиянием на жизнь государства, продлевая феодальные отношения в стране. Они являлись поборниками общества, построенного по устаревшим екатерининским дворянским принципам, присущим России XVIII века.

Налицо были характерные признаки социального и экономического кризиса всего общества. В стране проживало много образованных людей, понимающих, что интересы развития требуют больших перемен и реформ. История создания «Евгения Онегина» началась с личного неприятия поэтом окружающего, говоря словами Александра Николаевича Островского, «темного царства»

Поднявшаяся после мощного ускорения, заданного Петром I, и динамизма во время правления императрицы Екатерины II, Россия в начале XIX века сбавила темпы развития. На время написания Пушкиным знаменитого романа в стране еще не было железных дорог, еще по ее рекам не плавали пароходы, тысячи и тысячи ее трудолюбивых и талантливых граждан были связаны по рукам и ногам узами крепостного права.

История «Евгения Онегина» неразрывно связана с историей России начала XIX века.

Онегинская строфа

С особым вниманием Александр Сергеевич, «русский Моцарт от поэзии», отнесся к своему труду. Он разработал новый стихотворный ряд специально для написания романа в стихах.

Слова поэта льются не свободным ручьем, а структурированно. Каждые четырнадцать строк четырехстопного ямба соединяются в специфическую онегинскую строфу. При этом рифмование неизменно на протяжении всего романа и имеет следующий вид: CCddEffEgg (где прописные буквы обозначают женские окончания, а строчные – мужские).

Несомненно, история создания романа «Евгений Онегин» – это история создания онегинской строфы. Именно с помощью варьирования строф автору удается в своем произведении создать аналог прозаических разделов и глав: переходить с одной темы на другую, менять стиль изложения от размышления до динамичного развития сюжета. Таким образом автор создает впечатление непринужденной беседы со своим читателем.

Роман – «собрание пестрых глав»

Что заставляет людей писать произведения о своем поколении и о своей родной земле? Почему при этом они отдаются этому труду полностью, работая, словно одержимые?

История создания романа «Евгений Онегин» изначально подчинялась замыслу автора: создать роман в стихах, состоящий из 9 обособленных глав. Специалисты по творчеству Александра Сергеевича называют его «разомкнутым во времени» по причине того, что каждая его глава – самостоятельна, и может по своей внутренней логике завершить произведение, хотя и находит свое продолжение в следующей главе. Его современник – профессор русской словесности Николай Иванович Надеждин – дал классическое описание «Евгения Онегина» не как произведения с жесткой логичной структурой, а, скорее, как некоей поэтической тетради, наполненной непосредственными радужными переливами яркого таланта.

О главах романа

Главы «Евгения Онегина» издавались с 1825 по 1832 гг. по мере их написания и печатались в литературных альманахах и журналах. Их ждали, каждая из них становилась настоящим событием в культурной жизни России.

Главы «Евгения Онегина» издавались с 1825 по 1832 гг. по мере их написания и печатались в литературных альманахах и журналах. Их ждали, каждая из них становилась настоящим событием в культурной жизни России.

Однако одну из них, посвященную путешествию главного героя к военным поселениям в районе одесской пристани, содержащую критические суждения, опальный автор предпочел изъять во избежание репрессий против себя, а потом и уничтожил ее единственную рукопись.

Так же, полностью отдаваясь труду, позже работал над своим «Доктором Живаго» Борис Леонидович Пастернак, так же писал о своем поколении Михаил Александрович Шолохов. Сам же Пушкин назвал свою более чем семилетнюю работу над этим романом в стихах подвигом.

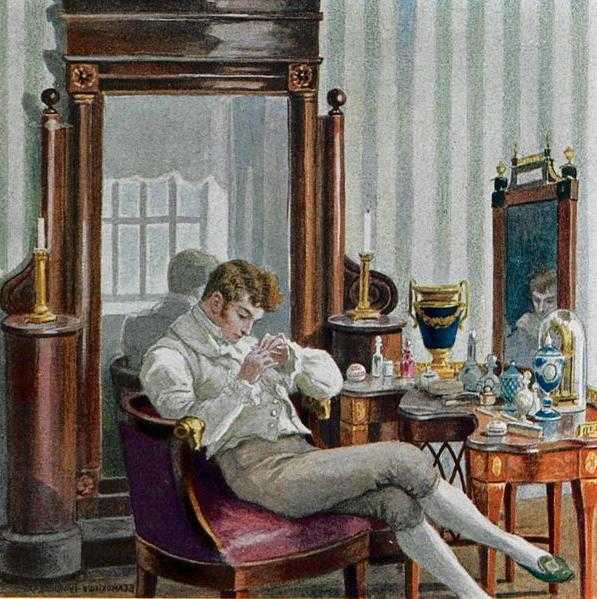

Главный герой

Описание Евгения Онегина, по мнению литературоведов, напоминает личность Петра Яковлевича Чаадаева – автора «Философских писем». Это персонаж с мощной энергетикой, вокруг которого разворачивается сюжет романа и проявляют себя другие персонажи. Пушкин писал о нем как о «добром приятеле». Евгений получил классическое дворянское воспитание, совершенно лишенное «русскости». И хотя в нем пылает острый, но холодный ум, он человек света, следующий определенным мнениям и предубеждениям. Жизнь Евгения Онегина скудна. С одной стороны, ему чужды нравы света, он их остро критикует; а с другой – он подвержен его влиянию. Героя нельзя назвать деятельным, скорее, это умный наблюдатель.

Особенности образа Онегина

Его образ – трагический. Во-первых, он не выдержал испытания любовью. Евгений прислушался к рассудку, но не к своему сердцу. При этом он поступил благородно, уважительно отнесясь к Татьяне, дав ей понять, что он не способен полюбить.

Его образ – трагический. Во-первых, он не выдержал испытания любовью. Евгений прислушался к рассудку, но не к своему сердцу. При этом он поступил благородно, уважительно отнесясь к Татьяне, дав ей понять, что он не способен полюбить.

Во-вторых, он не выдержал испытания дружбой. Вызвав на дуэль своего друга, 18-летнего романтичного юношу Ленского, он слепо следует понятиям света. Ему кажется приличнее не спровоцировать злоязычие старого записного дуэлянта Зарецкого, чем прекратить совершенно глупую ссору с Владимиром. Кстати, ученые-пушкинисты считают юного Кюхельбекера прообразом Ленского.

Татьяна Ларина

Употребление имени Татьяна в романе Евгений Онегин было ноу-хау от Пушкина. Ведь в начале XIX века это имя считалось простонародным и неактуальным. Мало того, темноволосая и не румяная, задумчивая, малообщительная, она не соответствовала идеалам красоты света. Татьяна (подобно автору романа) любила народные сказы, которые ей щедро рассказывала няня. Однако ее особенной страстью было чтение книг.

Герои романа

Кроме вышеупомянутых сюжетообразующих главных героев перед читателем проходят второстепенные. Данные образы романа «Евгений Онегин» не формируют сюжет, но дополняют его. Это сестра Татьяны Ольга, пустая светская барышня, в которую был влюблен Владимир Ленский. Образ няни Татьяны, знатока народных сказок, имеет явный прототип – няню самого Александра Сергеевича, Арину Родионовну. Еще одним безымянным героем романа является обретенный Татьяной Лариной после размолвки с Евгением Онегиным муж – «важный генерал».

Кроме вышеупомянутых сюжетообразующих главных героев перед читателем проходят второстепенные. Данные образы романа «Евгений Онегин» не формируют сюжет, но дополняют его. Это сестра Татьяны Ольга, пустая светская барышня, в которую был влюблен Владимир Ленский. Образ няни Татьяны, знатока народных сказок, имеет явный прототип – няню самого Александра Сергеевича, Арину Родионовну. Еще одним безымянным героем романа является обретенный Татьяной Лариной после размолвки с Евгением Онегиным муж – «важный генерал».

Сонм помещиков словно импортирован в роман Пушкина из других русских классических произведений. Это и Скотинины («Недоросль» Фонвизина), и Буянов («Опасный сосед» В. Л. Пушкина).

Произведение народное

Высшей похвалой для Александра Сергеевича стала оценка, данная первой главе «Евгения Онегина» человеком, которого поэт считал своим учителем, – Василием Андреевичем Жуковским. Мнение было предельно лаконичным: «Ты – первый на русском Парнасе…»

Роман в стихах энциклопедически верно отобразил русскую действительность начала XIX века, показал образ жизни, характерные черты, социальную роль различных слоев общества: петербуржского высшего света, дворянства Москвы, помещиков-землевладельцев, крестьян. Возможно, поэтому, а также по причине всеохватывающего и тонкого отображения Пушкиным в своем произведении ценностей, нравов, взглядов, моды того времени литературный критик Виссарион Белинский дал ему такую исчерпывающую характеристику: «произведение в высшей степени народное» и «энциклопедия русской жизни».

Пушкин хотел изменить сюжет

История создания «Евгения Онегина» – это эволюция молодого поэта, взявшегося в 23 года за глобальный труд. Причем если в прозе такие ростки уже были (вспомним инкогнито изданную книгу Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»), то реализм в поэзии на то время был несомненным новаторством.

История создания «Евгения Онегина» – это эволюция молодого поэта, взявшегося в 23 года за глобальный труд. Причем если в прозе такие ростки уже были (вспомним инкогнито изданную книгу Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»), то реализм в поэзии на то время был несомненным новаторством.

Окончательный замысел произведения был сформирован автором только в 1830 году. Он был неуклюж и вымучен. Чтоб придать традиционный солидный вид своему творению, Александр Сергеевич решил или отправить Евгения Онегина воевать на Кавказ, или превратить его в декабриста. Но Евгений Онегин – герой романа в стихах – создан Пушкиным на одном вдохновении, как «собрание пестрых глав», и в этом его прелесть.

Вывод

Произведение «Евгений Онегин» является первым в российской истории реалистическим романом в стихах. Оно является знаковым для XIX века. Роман был признан обществом как глубоко народный. Энциклопедическое описание российского быта соседствует в нем с высокой художественностью.

Впрочем, по мнению критиков, главным героем этого романа все-таки является вовсе не Онегин, а автор произведения. Данный персонаж не имеет определенного облика. Это своеобразное белое пятно для читателя.

Александр Сергеевич по тексту произведения намекает на свою ссылку, говоря о том, что ему «вреден Север», и т.д. Пушкин незримо присутствует во всех действиях, резюмирует, смешит читателя, оживляет сюжет. Его цитаты бьют не в бровь, а в глаз.

Волею судьбы Александр Сергеевич Пушкин прорецензировал второе полное издание своего романа в стихах в 1937 году (первое было в 1833 г.), будучи уже смертельно раненым на Черной речке вблизи Комендантской дачи. Тираж в 5000 экземпляров планировали продать на протяжении года. Однако читатели раскупили его за неделю. В дальнейшем классики русской литературы, каждый для своего времени, продолжили творческий поиск Александра Сергеевича. Все они пытались создать героя своего времени. И Михаил Лермонтов в образе Григория Александровича Печорина («Герой нашего времени»), и Иван Гончаров в образе Ильи Обломова…

fb.ru

Вершина творчества А. С.Пушкин – роман «Евгений Онегин»

Дополнительные сочиненияРоман в стихах «Евгений Онегин» по праву можно назвать не только лучшим произведением А. С. Пушкина, вершиной его творчества, но и одним из самых изумительных произведений мировой литературы. Не зря В. Г. Белинский в своей восьмой статье «Евгений Онегин» писал: «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы… Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение».

Ни одна настоящая энциклопедия не даст такого лаконичного и в то же время полного представления об эпохе, о быте, идеалах, нравах и страстях представителей всех сословий, какое дает «Евгений Онегин». Роман уникален широтой охвата действительности) многосюжетностью, описанием отличительных особенностей эпохи, ее колорита. Именно поэтому В. Г.Белинский сделал вывод:

«Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением». В этом произведении отразился «век и современный человек». Действительно, прочитав роман, можно получить полное представление об эпохе Пушкина. В «Евгении Онегине», как в энциклопедии, можно узнать все о первой четверти XIX века: о том, как одевались и что было в моде, что люди ценили больше всего, о чем они разговаривали, какими интересами они жили. В «Евгении Онегине» отразилась вся русская действительность. Здесь и глухая помещичья провинция, крепостная деревня, барская Москва, светский Петербург, губернские города (в путешествии Онегина).

Пушкин правдиво изобразил ту среду, в которой живут главные герои его романа. Автор точно воспроизвел атмосферу городских дворянских салонов, в которых прошла молодость Онегина. Вспомним, как Пушкин описывает первый выход Онегина в свет:

Он по-французски совершенно

Мог изъясняться и писал;

Легко мазурку танцевал

И кланялся непринужденно;

Чего ж вам больше? Свет решил,

Что он умен и очень мил. На мой взгляд, такого рода идеалы были присущи еще барской Москве времен А. С. Грибоедова, описанной в комедии «Горе от ума». Что же это? Неужели ничего не изменилось? К сожалению, нет. Как и тогда, в обществе царит скука, клевета, зависть. Как и тогда, люди тратят свои внутренние силы на сплетни и злобу. Это и порождает пустоту мыслей, холодность сердец; преждевременное старение души и постоянная суматоха, царящие в свете, пре вращают жизнь в однообразную и пеструю, внешне ослепительную, но в то же время лишенную смысла суету. Давайте вспомним, как искренне Татьяна признается Евгению в конце романа:

А мне, Онегин, пышность эта,

Постылой жизни мишура,

Мои успехи в вихре света,

Мой модный дом и вечера,

Что в них?

Это общество коверкает души людей, принуждает соблюдать порядки, заведенные в свете. Именно из-за этого Онегин убивает на дуэли Ленского. Ведь как бы душа Евгения не протестовала против поединка, социальные условности все-таки взяли верх. «И вот общественное мненье! Пружина чести, наш кумир! И вот на чем вертится мир!» — восклицает Пушкин.

Светское общество в романе неоднородно. Это и «светская чернь», превратившая погоню за модой в главный принцип жизни, и в тоже время круг людей, принятых в петербургском салоне Татьяны, является истинной интеллигенцией. Очень верно объясняет это противоречие Юрий Лотман в своих комментариях к роману: «Образ света получал двойное освещение: с одной стороны, мир бездушный и механический, он оставался объектом обсуждений, с другой — как сфера, в которой развивается русская культура, жизнь одухотворяется игрой интеллектуальных и духовных сил, поэзией, гордостью, как мир Карамзина и декабристов, Жуковского и самого автора «Евгения Онегина», он сохраняет безусловную ценность». Общество неоднородно. От самого человека зависит, примет он нравственные законы малодушного большинства или лучших представителей света.

Сам Пушкин принадлежал к высшим аристократическим кругам. Поэтому в романе он изобразил, как Евгений Онегин тратит свои лучшие годы на балы, театры, любовные приключения. Однако очень скоро Онегин начинает понимать, что эта жизнь пуста, что за ее «внешней мишурой» нет ничего. Но, несмотря ни на что, этот герой стоит выше своих сверстников. Именно это, на мой взгляд, вынудило Евгения потерять интерес к жизни. Он впадает в глубокую хандру:

Хандра ждала его на страже,

И бегала за ним она,

Как тень иль верная жена.

Барское отвращение к труду, привычка к свободе и покою, безволие и эгоизм — вот то наследие, которое Онегин получил от «высшего света».

Провинциальное общество предстает в романе карикатурой на высший свет. Одно появление четы Скотининых на именинах Татьяны заставляет читателей смеяться сквозь слезы. Ведь эти герои уже не первый раз появляются на сцене. За 50 лет до появления на свет «Евгения Онегина» эта чета была высмеяна Фонвизиным в комедии «Недоросль». Таким образом, Пушкин показывает, что за срок, отделяющий современную Пушкину провинцию от провинции, описанной Фонвизиным, ничего не изменилось.

Представителями провинциального общества являются семейства Лариных и Ленских. Пушкин тщательно описывает их увлечения, то, как они привыкли проводить время. Они не читали книг и жили в основном пережитками старины. Пушкин, раскрывая характер отца Татьяны, писал:

Отец ее был добрый малый, В прошедшем веке запоздалый; Но в книгах не видал вреда; Он, не читая никогда, Их почитал пустой игрушкой… Таково было большинство представителей провинциального общества. Но на фоне этой глухой помещичьей провинции автор изображает «милую» Татьяну, с чистой душой, добрым сердцем. Почему эта героиня так непохожа на своих близких, на сестру Ольгу, ведь воспитывались они в одной семье? Прежде всего потому, что Татьяна много читала, ей нравилось бродить среди дубрав, мечтать, «она любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод…» Глубокой основой образа Татьяны является народность. Именно это помогло ей победить высший свет, и в этой победе — залог победы духа народности над всем ему противостоящим. Весь милый для Пушкина облик Татьяны сближен с исключительно поэтической, лишенной экзотики, русской природой. Отсюда и возникает характерное противопоставление деревенской жизни героини, полной тихих и поэтических прелестей, светской суете, где героиня вынуждена носить маску холодной и учтивой вежливости. Белинский писал: «Природа создала Татьяну для любви, общество пересоздало ее». На мой взгляд, это не так. Попав в светское общество, она осталась той же чистой и возвышенной Таней, преданной деревне, своей полке с книгами, воспоминанию о своей няне:

Татьяна смотрит и не видит, Волненье света ненавидит; Ей душно здесь… она мечтой Стремится к жизни полевой,

В деревню, к бедным поселянам,

В уединенный уголок…

Белинский считает, что жизнь Татьяны — страдание, ибо весь ее облик, ее чувства и мысли находятся в противоречии с окружающим ее миром. Пушкин «умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества», — отмечал Белинский в критической статье. Я думаю, что с этими словами критика согласятся все, ведь никто, кроме Пушкина, не умел так красочно описать жизнь русского общества на столь интересной стадии развития. И я полностью согласна с Белинским, считавшим «Евгения Онегина» энциклопедией русской жизни. Роман А. С. Пушкина оказал огромное влияние на современную ему и последующую литературу. «Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор».

dp-adilet.kz

Анализ романа «Евгений Онегин» (А. С. Пушкин)

В «Евгении Онегине» отразилась вся жизнь русского общества начала XIX века. Однако спустя два столетия это произведение интересно не только в историческом и литературном плане, но и в плане актуальности вопросов, которые поставил перед читающей публикой Пушкин. Каждый, открывая роман, находил в нем что-то свое, сопереживал героям, отмечал легкость и мастерство стиля. А цитаты из этого произведения давно стали афоризмами, их произносят даже те, кто саму книгу и не читал.

История создания

А.С. Пушкин создавал это произведение около 8 лет (1823-1831). История создания «Евгения Онегина» началась в Кишиневе в 1823 году. В нем отразился опыт «Руслана и Людмилы», но предметом изображения послужили не исторические и фольклорные персонажи, а современные герои и сам автор. Также поэт начинает работать в русле реализма, постепенно отказываясь от романтизма. В период Михайловской ссылки он продолжал работу над книгой, а завершил ее уже во время вынужденного заточения в селе Болдино (Пушкина задержала холера). Таким образом, творческая история произведения вобрала в себя самые «плодородные» годы творца, когда его мастерство эволюционировало с бешеной скоростью. Так что в его романе отразилось все то, чему он научился за это время, все, что он познал и почувствовал. Возможно, этому обстоятельству произведение обязано своей глубиной.

Сам автор называет свой роман «собраньем пестрых глав», каждая из 8 глав обладает относительной самостоятельностью, ведь написание «Евгения Онегина» длилось долго, и каждый эпизод открывал определенный этап в жизни Пушкина. По частям книга и выходила, выпуск каждой становился событием в мире литературы. Полное издание увидело свет только в 1837 году.

Жанр и композиция

А.С. Пушкин определял свое произведение как роман в стихах, подчеркивая, что оно лиро-эпическое: сюжетная линия, выраженная любовной историей героев (эпическое начало), соседствует с отступлениями и авторскими размышлениями (лирическое начало). Вот, почему жанр «Евгения Онегина» называют «романом».

«Евгений Онегин» состоит из 8 глав. В первых главах читатели знакомятся с центральным персонажем Евгением, переезжают вместе с ним в деревню и встречают будущего приятеля – Владимира Ленского. Далее драматизм повествования увеличивается за счет появления семейства Лариных, особенно Татьяны. Шестая глава – кульминация отношений Ленского и Онегина и бегство главного героя. А в финале произведения происходит развязка сюжетной линии Евгения и Татьяны.

Лирические отступления связаны с повествованием, но это также диалог с читателем, ими подчеркивается «свободная» форма, близость к задушевной беседе. Этим же фактором можно объяснить незавершенность, открытость финала каждой главы и романа в целом.

О чем?

Молодой, но уже разочаровавшийся в жизни дворянин получает в наследство имение в деревне, отправляется туда, надеясь развеять свою хандру. История Евгения Онегина начинается с того, что он вынужден был сидеть с больным дядей, который и оставил племяннику свое родовое гнездо. Однако деревенский быт скоро наскучивает герою, его существование стало бы невыносимым, если бы не знакомство с поэтом Владимиром Ленским. Приятели – «лёд и пламень», но различия не мешали дружеским отношениям. Сравнительная характеристика Ленского и Онегина поможет в этом разобраться.

Ленский знакомит друга с семейством Лариных: старушкой-матерью, сестрами Ольгой и Татьяной. Поэт давно влюблен в Ольгу, ветреную кокетку. Гораздо серьезнее и цельнее характер Татьяны, которая сама влюбляется в Евгения. Ее воображение давно рисовало героя, осталось только появиться кому-нибудь. Девушка страдает, терзается, пишет романтическое письмо. Онегин же польщен, но понимает, что не может ответить на столь страстное чувство, поэтому дает жесткую отповедь героине. Это обстоятельство повергает ее в депрессию, она предчувствует беду. И беда действительно пришла. Онегин решает отомстить Ленскому из-за случайной размолвки, но выбирает ужасное средство: заигрывает с Ольгой. Поэт оскорблен, вызывает вчерашнего друга на дуэль. Но виновник убивает «невольника чести» и уезжает навсегда. Суть романа «Евгений Онегин» заключается даже не в том, чтобы показать все это. Главное, на что стоит обратить внимание, это описание русской жизни и психологизма персонажей, который развивается под влиянием изображенной атмосферы.

Однако отношения Татьяны и Евгения не окончены. Они встречаются на светском вечере, где герой видит не наивную девочку, а зрелую женщину в полном блеске. И влюбляется сам. Также терзается и пишет послание. И встречает такую же отповедь. Да, красавица ничего не забыла, но поздно, она «другому отдана»: Татьяна отвергает Онегина. Несостоявшийся любовник остается ни с чем.

Главные герои и их характеристика

Образы героев «Евгении Онегине» — не случайная подборка действующих лиц. Это миниатюра российского общества того времени, где скрупулёзно перечислены все известные типажи знатных людей: небогатый помещик Ларин, его светская, но опустившаяся в деревне супруга, возвышенный и несостоятельный поэт Ленский, его ветреная и легкомысленная пассия и т.д. Все они представляют императорскую Россию времен своего расцвета. Не менее интересен и самобытен образ автора. Ниже представлена характеристика главных героев:

- Евгений Онегин – главный герой романа. Он несет в себе неудовлетворенность жизнью, усталость от нее. Пушкин подробно рассказывает о среде, в которой вырос юноша, о том, как среда формировала его характер. Воспитание Онегина типично для дворян тех лет: поверхностное образование, направленное на то, чтобы быть успешным в приличном обществе. Он подготавливался не для настоящего дела, а исключительно для светских развлечений. Поэтому смолоду устал от пустого блеска балов. Он обладает «души прямым благородством» (чувствует дружескую привязанность к Ленскому, не обольщает Татьяну, пользуясь ее любовью). Герой способен на глубокое чувство, но боится потерять свободу. Но, несмотря на благородство, он — эгоист, и самолюбование лежит в основе всех его чувств. В сочинении Образ Евгения Онегина написана наиболее подробная характеристика персонажа.

- Очень сильно отличается от Татьяна Ларина, этот образ предстает идеальным: цельная, мудрая, преданная натура, готовая на все ради любви. Она выросла в здоровой среде, на природе, а не в свете, поэтому в ней сильны настоящие чувства: доброта, вера, достоинство. Девушка любит читать, в книгах она и почерпнула образ особенный, романтический, овеянный тайной. Именно этот образ воплотился в Евгении. И Татьяна со всей страстностью, правдивостью и чистотой отдалась этому чувству. Она не обольщала, не кокетничала, а взяла на себя смелость признаться. Этот отважный и честный поступок не нашел отклика в сердце Онегина. Он полюбил ее на семь лет позже, когда она блистала в свете. Слава и богатство не принесли счастья женщине, она вышла за нелюбимого, но ухаживания Евгения невозможны, семейные клятвы для нее святы. Подробнее об этом в сочинении образ Татьяны Лариной.

- Сестра Татьяны Ольга не представляет большого интереса, в ней нет ни одного острого угла, все округло, не зря Онегин сравнивает ее с луной. Девушка принимает ухаживания Ленского. И любого другого человека, потому что, почему бы и не принять, она кокетлива и пуста. Между сестрами Лариными сразу наблюдается громадное различие. Младшая дочь пошла в мать, ветреную светскую особу, которую насильно заточили в деревне.

- Однако именно в кокетливую Ольгу влюбился поэт Владимир Ленский. Наверное, потому что пустоту легко наполнить собственным содержанием в мечтах. Герой еще горел скрытым огнем, тонко чувствовал и мало анализировал. В нем высоки моральные понятия, поэтому он чужд свету и не отравлен им. Если Онегин беседовал и танцевал с Ольгой лишь от скуки, то Ленский увидел в этом предательство, бывший друг стал коварным искусителем безгрешной девушки. В максималистском восприятии Владимира это сразу разрыв отношений и дуэль. В ней поэт проиграл. Автор ставит вопрос, что же могло ждать персонажа при благоприятном исходе? Вывод неутешителен: Ленский женился бы на Ольге, стал бы обыкновенным помещиком и опошлился в рутинном прозябании. Также вам может понадобиться сочинение образ Ленского.

Темы

- Основная тема романа «Евгений Онегин» обширна – это русская жизнь. В книге показан быт и воспитание в свете, в столице, деревенский быт, нравы и занятия, нарисованы типичные и при этом уникальные портреты персонажей. Спустя почти два века в героях находятся черты, присущие и современным людям, эти образы глубоко национальны.

- Тема дружбы также отражена в «Евгении Онегине». Главный герой и Владимир Ленский находились в тесной дружбе. Но можно ли считать ее настоящей? Они сошлись по случаю, от скуки. Евгений искренне привязался к Владимиру, который своим душевным огнем согревал холодное сердце героя. Однако столь же быстро он готов оскорбить друга, заигрывая с его любимой, которая и рада этому. Евгений думает только о себе, ему абсолютно неважны чувства других людей, поэтому он не смог сохранить товарища.

- Любовь – тоже важная тема произведения. О ней говорят почти все писатели. Пушкин не стал исключением. В образе Татьяны выражена истинная любовь. Она может развиться вопреки всему и остаться на всю жизнь. Онегина никто не любил и не полюбит так, как главная героиня. Упустив такое, остаешься несчастным на всю жизнь. В отличие от жертвенного, всепрощающего чувства девушки, эмоции Онегина – это самолюбие. Он испугался робкой девочки, влюбившейся впервые, ради которой надо было бы бросить опротивевший, но привычный свет. Но Евгений был покорен холодной светской красавицей, у которой бывать – уже честь, не то, что любить ее.

- Тема лишнего человека. Веяние реализма, появляется в творчестве Пушкина. Именно окружение воспитало Онегина таким разочарованным. Именно оно предпочитало видеть в дворянах поверхностность, направленность всех их усилий на создание светского блеска. И больше ничего не надо. Напротив, воспитание в народных традициях, общество простых людей делало душу здоровой, а натуру цельной, как у Татьяны.

- Тема преданности. Верна своей первой и самой сильной любви Татьяна, а легкомысленна, изменчива и заурядна Ольга. Сестры Ларины полностью противоположны. В Ольге отражается типичная светская девушка, для которой главное – она сама, отношение к ней, потому можно и изменять, если есть вариант получше. Стоило Онегину сказать пару приятных слов, она и забыла про Ленского, привязанность которого гораздо сильнее. Сердце же Татьяны верно Евгению всю жизнь. Даже когда он растоптал ее чувства, она долго ждала и не могла найти другого (опять в отличие от Ольги, которая быстро утешилась после смерти Ленского). Героине пришлось выйти замуж, но в душе она продолжала быть верной Онегину, хоть и любовь перестала быть возможной.

Проблемы

Весьма показательна проблематика в романе «Евгений Онегин». Она открывает не только психологические и социальные, но и политические недостатки и даже целые трагедии системы. Например, потрясает устаревшая, но от этого не менее жуткая, драма матери Татьяны. Женщину выдали замуж подневольно, и она сломалась под натиском обстоятельств, став злой и деспотичной хозяйкой ненавистного имения. А вот, какие актуальные проблемы поднял автор:

- Главная проблема, которая поднимается во всем реализме в целом, и Пушкиным в «Евгении Онегине» в частности, – разрушающее влияние светского общества на душу человека. Лицемерное и алчное окружение отравляет личность. Оно предъявляет внешние требования приличия: молодой человек должен знать немного по-французски, немного читать модную литературу, быть прилично и дорого одет, то есть производить впечатление, казаться, а не быть. И все чувства здесь также фальшивы, они только кажутся. Вот почему светское общество отнимает лучшее у людей, оно охлаждает самый яркий пламень своим холодным обманом.

- Хандра Евгения – еще один проблемный вопрос. Почему главный герой впадает в депрессию? Не только из-за того, что его испортило общество. Главная причина – он не находит ответ на вопрос: зачем все это? Зачем он живет? Чтобы ездить в театры, на балы и приемы? Отсутствие вектора, направления движения, осознание бессмысленности существования – вот чувства, которые охватывают Онегина. Здесь перед нами встает извечная проблема смысла жизни, который так сложно найти.

- Проблема эгоизма отражается в образе главного героя. Поняв, что никто его не полюбит в холодном и равнодушном мире, Евгений стал сам себя любить больше всех на свете. Поэтому ему плевать на Ленского (он только развевает скуку), на Татьяну (она может отнять свободу), он думает только о себе, но за это наказан: остается совершенно один и отвергнут Татьяной.

Идея

Основная мысль романа «Евгений Онегин» заключается в критике существующего жизненного порядка, который обрекает более-менее незаурядные натуры на одиночество и гибель. Ведь сколько потенциала в Евгении, а дела нет, только светские интриги. Сколько душевного огня во Владимире, а кроме гибели его может ждать только опошление в крепостнической, удушающей среде. Сколько душевной красоты и ума в Татьяне, а она может только быть хозяйкой светских вечеров, наряжаться и вести пустые разговоры.

Люди, которые не думают, не размышляют, не страдают – вот те, кому подходит существующая реальность. Это общество потребления, которое живет за счет других, которое блистает в то время, пока те, «другие», прозябают в бедности и грязи. Мысли, над которыми задумался Пушкин, заслуживают внимания и поныне, остаются важными и насущными.

Еще один смысл «Евгения Онегина», который закладывал Пушкин в своем произведении, — это показать, как важно сохранить индивидуальность и добродетель, когда вокруг свирепствуют соблазны и моды, которые подчиняют себе не одно поколение людей. Пока Евгений гнался за новыми тенденциями, разыгрывал из себя холодного и разочарованного героя Байрона, Татьяна слушала голос сердца и оставалась верна себе. Поэтому она находит счастье в любви, хоть и безответной, а он – одну лишь скуку во всем и всех.

Особенности романа

Роман «Евгений Онегин» — принципиально новое явление в литературе начала XIX века. У него особая композиция – это «роман в стихах», лиро-эпическое произведение большого объема. В лирических отступлениях вырисовывается образ автора, его мысли, чувства и идеи, которые он хочет донести до читателей.

Пушкин поражает легкостью, певучестью своего языка. Его литературный стиль лишен тяжеловесности, дидактичности, автор умеет говорить о сложных и важных вещах просто и понятно. Конечно, многое нужно читать между строк, так как суровая цензура была безжалостна и к гениям, однако поэт тоже не лыком сшит, поэтому сумел в изящности стиха поведать о социально-политических проблемах своего государства, которые успешно замалчивались в печати. Важно понимать, что до Александра Сергеевича русская поэзия была иной, он совершил своеобразный «переворот игры».

Особенность также заключена в системе образов. Евгений Онегин – первый в галерее «лишних людей», в которых заключен громадный потенциал, не способный найти воплощения. Татьяна Ларина «подняла» женские образы с места «нужно главному герою кого-то любить» до самостоятельного и цельного портрета русской женщины. Татьяна – одна из первых героинь, которая выглядит сильнее и значительнее главного героя, а не прячется в его тени. Так проявляется направления романа «Евгений Онегин» — реализм, который еще не раз откроет тему лишнего человека и затронет тяжелую женскую судьбу. Кстати, эту особенность мы тоже описали в сочинении «Онегин – лишний человек».

Реализм в романе «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» ознаменовывает переход Пушкина к реализму. В этом романе автор впервые поднимает тему человека и общества. Личность не воспринимается отдельно, она – часть социума, который воспитывает, накладывает определенный отпечаток или же полностью формирует людей.

Главные герои типичны, но при этом уникальны. Евгений – аутентичный светский дворянин: разочарованный, поверхностно образованный, но при этом не похож на окружающих – благородный, умный, наблюдательный. Татьяна – обычная провинциальная барышня: воспитана на французских романах, наполнена сладкими мечтами этих произведений, но при этом она «русская душою», мудрая, добродетельная, любящая, гармоничная натура.

Именно в том, что читатели в течение двух веков видят в героях себя, своих знакомых, именно в неизбывной актуальности романа и выражается его реалистическая направленность.

Критика

Роман «Евгений Онегин» вызвал большой отклик у читателей и у критиков. По словам Е.А. Баратынского: «Каждый о них толкует по своему: одни хвалят, другие бранят и все читают». Современники ругали Пушкина за «лабиринт отступлений», за недостаточно прописанный характер главного героя, небрежность языка. Особенно отличился рецензент Фаддей Булгарин, который поддерживал правительство и консервативную литературу.

Однако лучше всего роман понял В.Г. Белинский, называвший его «энциклопедией русской жизни», произведением историческим, несмотря на отсутствие исторических персонажей. Действительно, современный любитель изящной словесности может изучать «Евгения Онегина» и с этой точки зрения, чтобы узнать больше о дворянском обществе начала XIX века.

И спустя век продолжалось осмысление романа в стихах. Ю.М.Лотман видел в произведении сложность, парадоксальность. Это не просто сборник цитат, знакомых с детства, это «органический мир». Все это доказывает актуальность произведения и его значимость для русской национальной культуры.

Чему учит?

Пушкин показал жизнь молодежи, как может сложиться ее судьба. Конечно, судьба зависит не только от среды, но и от самих героев, но влияние социума бесспорно. Поэт показал главного врага, который поражает молодых дворян: праздность, бесцельность существования. Вывод Александра Сергеевича прост: творец призывает не ограничивать себя светскими условностями, глупыми правилами, а жить полной жизнью, руководствуясь нравственными и духовными составляющими.

Эти идеи остаются актуальными и поныне, перед современными людьми часто встает выбор: жить в гармонии с собой или ломать себя ради каких-то выгод или общественного признания. Выбирая второй путь, гоняясь за иллюзорными мечтами, можно потерять себя и с ужасом обнаружить, что жизнь закончена, а так и ничего не сделано. Именно этого нужно бояться больше всего.

Автор: Мария Блинова

Интересно? Сохрани у себя на стенке!literaguru.ru

“Евгений Онегин” Александра Пушкина на Сёзнайке.ру

Роман Александра Сергеевича Пушкина “Евгений Онегин” – произведение необычное. Необычное уже по жанру – роман в стихах. Белинский называл его “энциклопедией русской жизни”, настолько полно, чтобы не сказать всеобъемлюще, в нем отражен век – от событий исторических до незначительных бытовых деталей.

“Евгений Онегин” писался Пушкиным около 8 лет. Это были годы настоящей творческой зрелости поэта. В 1831 году он наконец был окончен и в 1833-м вышел в свет. В творчестве Пушкина “Евгений Онегин” занимает, пожалуй, центральное место. Это его самое крупное художественное произведение, оказавшее наиболее сильное влияние на судьбу всей русской литературы.

Роман охватывает события с 1819 года по 1825 год: от заграничных походов русской армии после разгрома Наполеона до восстания декабристов. Это были годы развития русского общества времени правления царя Александра I. В романе переплетены история и современные поэту события. Сюжет прост и хорошо известен. В центре произведения – любовная интрига. А главной проблемой является вечная проблема чувства и долга. Герои – Евгений Онегин, Татьяна Ларина, Владимир Ленский, Ольга составляют две любовные пары. Но всем им не дано судьбою стать счастливыми.

Татьяна сразу полюбила Онегина, а он сумел полюбить ее только после глубоких потрясений, происшедших в его охлажденной душе. Но, несмотря на то, что они любят друг друга, они не могут стать счастливыми, не могут соединить свою судьбу. В этом виноваты как внешние обстоятельства, так и собственные их ошибки, их неумение найти правильный путь в жизни. Над глубокими причинами этих ошибок заставляет Пушкин размышлять своего читателя.

Вместе с тем он отчетливо показывает, как губительна та среда, та обстановка, которая сформировала такие характеры, которая сделала несчастными этих по существу или по своим задаткам прекрасных, умных и благородных людей.

На простую сюжетную линию романа нанизано множество картин, описаний, показано множество живых людей с их различной судьбой, с их чувствами и характерами. У Пушкина все это “собранье пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных” показывало эпоху…

Какова же главная мысль, главная идея “Евгения Онегина”? Она состоит в том, что счастливо могут жить лишь люди мало думающие, мало знающие, у которых нет стремлений к высокому, духовному. Люди с чуткой высокой душой обречены на страдания. Они либо гибнут, как Ленский, либо вынуждены томиться “в бездействии пустом”, как Онегин, либо молча страдать, как Татьяна.

www.seznaika.ru

Место «Евгения Онегина» в творчестве Пушкина

Количество просмотров публикации Место «Евгения Онегина» в творчестве Пушкина — 758

Написан онегинской строфой, каждая – является не только ритмической, но и смысловой единицей. Приемы характеристики героев: 1.речи, размышления, внутренний монолог, письма и Т.Д., 2. обрисовка героя кругом чтения , 3. описание самого автора. В процессе создания началось и получило всестороннее развитие становление нового реалистического метода. ʼʼОнегинʼʼ — это соединение Пушкина 20-х и 30-х гᴦ. Роман стоит у истоков литературной классики – реалистического романа в прозе. Литература становится высокохудожественным отражением реальной русской жизни. В момент мирового литературного процесса оказался передовым на пути перехода от романтизма к реализму .

Роман “Евгений Онегин” — произведение удивительной творческой судьбы. Он создавался более семи лет — с мая 1823 ᴦ. по сентябрь 1830 ᴦ. Но работа над текстом не прекращалась вплоть до появления первого полного издания в 1833 ᴦ. Последний авторский вариант романа был напечатан в 1837 ᴦ. У Пушкина нет произведений, которые имели бы столь же длительную творческую историю. Роман не писался “на едином дыхании”, а складывался — из строф и глав, созданных в разное время, в разных обстоятельства, в разные периоды творчества. Работа над романом охватывает четыре периода творчества Пушкина — от Южной ссылки до Болдинской осени 1830 ᴦ. Значение Болдинской осени в творчестве Пушкина определяется тем, что большинство написанных произведений — реализация более ранних замыслов поэта и в то же время своеобразный пролог к его творчеству 1830-х годов. Окончание “труда многолетнего” — романа “Евгений Онегин” — символический итог пушкинского художественного развития 1820-х годов. В творческом поле “романа в стихах” находились многие произведения — стихотворения, поэмы, первые прозаические опыты. Именно в работе над “Евгением Онегиным” с наибольшей полнотой раскрылось движение Пушкина к “поэзии действительности”. Сбылось и высказанное в романе наблюдение автора: “лета к суровой прозе клонят”. “Повести Белкина”, в которых Пушкин “попрощался” с сюжетами и героями сентиментальной и романтической литературы, стали началом нового, “прозаического” периода творчества. Философская линия творчества Пушкина, мощно заявившая о себе в “маленьких трагедиях” и в лирических произведениях, написанных в Болдине, продолжилась в 1830-е гᴦ.

Лена:

Роман начинается с ʼʼМой дядя самых честных правил…ʼʼ, переходит в описание личности Онегина — его воспитания с детства, того, каким он стал. (Рассказывая о воспитании Онегина, п. обличает обычай того времени доверять воспитание детей иностранцам. Здесь сказывается то, что П. тоже воспитывали французы – и ему это не нравилось. Он был счастлив, что кроме французов у него была русская няня Арина Родионовна.) Онегина воспитывал ʼʼ…француз убогой, Чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, Слегка за шалости бранил И в летний сад гулять водил…ʼʼ… Е.О., ʼʼострижен по последней моде; как dandy лондонский одет – И наконец увидел свет. Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал; легко мазурку танцевал И кланялся непринуждённо… Учёный малый, но педант: Имел он счастливый талант Без принужденья в разговоре Коснуться до всего слегка, С учёным видом знатока Хранить молчанье в важном споре И возбуждать улыбку дам Огнём нежданных эпиграмм… непостоянный обожатель очаровательных актрис, Почётный гражданин кулис…боясь ревнивых осуждений, В своей одежде был педант И то, что мы назвали франт. Он три часа по крайней мере Пред зеркалами проводил И из уборной выходил Подобный ветреной Венере, Когда, надев мужской наряд, богиня едет в маскарад… Я мог бы пред учёным светом Здесь описать его наряд; Конечно б это было смело, Описывать моё же дело: Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нетʼʼ. Он ездил в театры и на балы, но всё это наскучило, наскучили и девушки. ʼʼНо был ли счастлив мой Евгений, Свободный, в цвете лучших лет, среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений? Вотще ли был он средь пиров Неосторожен и здоров? Нет: рано чувства в нём остыли; Ему наскучил света шум; Красавицы не долго были Предмет его привычных дум; Измены утомить успели; Друзья и дружба нужноели… русская хандра им овладела понемногу; он застрелиться, слава богу, Попробовать не захотел, Но к жизни вовсе охладел… Ничто не трогало его, не замечал он ничего… хотел писать, но труд упорный Ему был тошен; ничего Не вышло из пера его… читал, читал, а всё без толку…ʼʼ Получил известие о том, что дядя хочет его видеть перед смертью, приехал, а дядя уже мёртв и всё досталось ему ʼʼи очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудьʼʼ. Но ведь проблема была в его характере, а не в том или ином месте, где он находился. Так и в деревне ему наскучило. Он принялся там за установление порядков. Заменил барщину лёгким оброком!!! – ʼʼИ раб судьбу благословил. Зато в углу своём надулся, увидя в данном страшный вред, его расчётливый сосед. Другой лукаво улыбнулся, И в голос все решили так, что он опаснейший чудакʼʼ, сначала к нему всё ездили, но потом обиделись, что он уезжал с заднего двора, как только видел гостей, и сказали, что он ʼʼнеуч, сумасбродитʼʼ и проч.

В свою деревню в ту же пору Помещик новый прискакал И столь же строгому разбору В соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленской, С душою прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной Привез учености плоды: Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и довольно странный, Всегда восторженную речь И кудри черные до плеч.

От хладного разврата света Еще увянуть не успев, Его душа была согрета Приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, Его лелеяла надежда, И мира новый блеск и шум Еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой Сомненья сердца своего; Цель жизни нашей для него Была заманчивой загадкой, Над ней он голову ломал И чудеса подозревал.

Он верил, что душа родная Соединиться с ним должна, Что, безотрадно изнывая, Его вседневно ждет она; Он верил, что друзья готовы За честь его приять оковы, И что не дрогнет их рука Разбить сосуд клеветника; Что есть избранные судьбами, Людей священные друзья; Что их бессмертная семья Неотразимыми лучами, Когда-нибудь, нас озарит И мир блаженством одарит.

Негодованье, сожаленье, Ко благу чистая любовь И славы сладкое мученье В нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете; Под небом Шиллера и Гете Их поэтическим огнем Душа воспламенилаcь в нем. И Муз возвышенных искусства, Счастливец, он не постыдил; Он в песнях гордо сохранил Всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты И прелесть важной простоты.

Ленский и Онегин подружились, ʼʼСъезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди (первый каюсь я) от делать нечего друзьяʼʼ. А Ленский и Ольга Ларина, жившая по соседству, собирались пожениться, все об этом знали. Как-то Ленский взял Онегина с собой в гости к Лариным, Татьяна влюбилась в Онегина.

Татьяна влюбилась в Онегина, начитавшись французских романов (а его ведь воспитывал француз и от него он набрался манер). Ей нужно было кого-то любить – душа требовала, пример был показан в романах. К тому же, после его приезда люди стали судачить о том, что они поженятся. А ему было скучно, а к Лариным ходить было интереснее, чем сидеть дома. В Татьяне же он видел изначально девочку, влюблённую в него по молодости, он не думал, что всё настолько серьёзно и что он потом будет испытывать к ней сильные чувства. Она ему чем-то нравилась с самого начала, но, скорее всего, он просто видел, что она не как все. Уже в детстве Таня отличалась от других девочек: не играла с ними ни в куклы, ни во что-то ещё, не умела ласкаться к родителям, предпочитала молча сидеть у окна и о чём-то думать. И теперь девушка была ʼʼдика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива… Ей рано нравились романы; Οʜᴎ ей заменяли всё; Она влюблялася в обманы И Ричардсона и Руссоʼʼ, она была задумчива и мечтательна (об этом её качестве П. говорит не раз). Татьяна была способна на сильную любовь: ʼʼЗа что ж виновнее Татьяна? За то ль, что в милой простоте Она не ведает обмана И верит избранной мечте? За то ль, что любит без искусства, Послушная влеченью чувства, Что так доверчива она, Что от небес одарена Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным? Ужели не простите ей Вы легкомыслия страстей?ʼʼ. И она написала письмо, потому что так ей велело сердце, потому что она не могла больше хранить свою тайну, потому что на что-то надеялась. Различие Татьяны и других девушек, идеальных барышень, хорошо раскрыл Белинский: ʼʼʼʼ

Трагедия судьбы Онегина, скорее всего, происходит из его характера: скука, где бы он ни находился; подверженность общественному мнению (из-за которого он побоялся и отказаться от дуэля с Ленским, хотя понимал, что это было бы благоразумнее), боязнь потерять свободу (о которой он пишет Татьяне в письме). Он только в конце романа понимает: ʼʼЯ думал: вольность и покой Замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан!ʼʼ. А Татьяна поясняет ему свою позицию в разговоре с ним в конце романа: ʼʼОнегин, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любила вас; и что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ль? Вам была не новость Смиренной девочки любовь…ʼʼ и говорит: ʼʼСейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, Весь данный блеск, и шум, и чад За полку книг, за дикий сад, За наше бедное жилище, За те места͵ где в первый раз, Онегин, встретила я вас, Да за смиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей Над бедной нянею моей… а счастье было так возможно, Так близко!.. Но судьба моя Уж решена. Неосторожно, Быть может, поступила я: Меня с слезами заклинаний Молила мать; для бедной Тани Все были жребии равны… Я вышла замуж. Вы должны, Я вас прошу, меня оставить; Я знаю: в вашем сердце есть И гордость, и прямая честь. Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду век ему вернаʼʼ и ушла. Онегин был шокирован, ʼʼкак будто громом поражёнʼʼ. И на этом Пушкин заканчивает повествование о судьбе Онегина, заканчивая роман отступлением.

Из билетов:

Роман “Евгений Онегин” — произведение удивительной творческой судьбы. Он создавался более семи лет — с мая 1823 ᴦ. по сентябрь 1830 ᴦ. Но работа над текстом не прекращалась вплоть до появления первого полного издания в 1833 ᴦ. Последний авторский вариант романа был напечатан в 1837 ᴦ. У Пушкина нет произведений, которые имели бы столь же длительную творческую историю. Роман не писался “на едином дыхании”, а складывался — из строф и глав, созданных в разное время, в разных обстоятельства, в разные периоды творчества. В течение семи лет план романа менялся, менялись его герои, для каждого полагалось по несколько развязок. Так, Ленский мог бы стать гениальным романтическим поэтом, или же превратиться в заурядного помещика, а Онегин мог с первого взгляда влюбиться в Татьяну. Тем самым романтическая идея поправлена в духе реализма. Именно в работе над “Евгением Онегиным” с наибольшей полнотой раскрылось движение Пушкина к “поэзии действительности”. При этих изменениях, сам Пушкин оставался неизменным. Поэт запечатлен в ʼʼЕвгенииʼʼ и свой духовный рост, и развитие своих героев. Пушкин смотрел на них глазами современника, для которого они уже стали историческими типами. В связи с этим, Пушкин разрешил себе некую широту и непринуждённость авторских оценок по отношению к героям, их судьбам. Он даже рассказывает читателям, какие трудности возникают у него, как он справляется с ними, словом, он делает себя полноправным героем романа. Все его реплики, юмористические, исторические, житейские, лирические столь же неразрывно связаны с сюжетом романа, что их никак нельзя назвать просто ʼʼлирическими отступлениямиʼʼ. Οʜᴎ составляют особый сюжет – ʼʼсюжет автораʼʼ, равноправный ʼʼсюжету героевʼʼ. Сдержанность, сжатость, экономия художественных средств, обычная для Пушкина, здесь нарушена. Скудость эпической, повествовательной фабулы и щедрость лирического освещения эпохи обеспечивает гармонию, по словам Ахматовой, этой ʼʼ воздушной громадыʼʼ. Такие же противоречия встали перед исследователями романа, которые пытались узнать – лирика или эпика – имеют в романе доминирующее значение. Так, Непомнящий считал, что эпизодами правомерно считать отступления от ʼʼсюжета автораʼʼ, то есть судьбы героев, а Эткинд придерживался точки зрения, что главное в романе всё же повествовательный сюжет, эпическое начало.

На самом деле, в случае если подсчитать количество строк, отданных и тому и другому, то пропорция получится абсолютно равной. Пушкин строго соблюдал равновесие. Лотман и Бочаров считали, что подобные точки зрения вызваны тем, что в поэме представлено сочетание двух романов, — романа жизни и романа героев. Роман жизни облечён в лирическом ключе, роман героев – в повествовательном.

Думая о форме романа, Пушкин в начале работы ещё сам смутно представлял какие поправки внесёт жизнь в ход повествования ( Я сквозь магический кристалл…). Поскольку сквозь судьбу героев в поэме отражена историческая эпоха, то это произведение считается романом. Так считал и сам Пушкин, называя его только не просто романом, а ʼʼРоманом в стихахʼʼ. Ещё в письме к Вяземскому он указал: ʼʼПишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница!ʼʼ.. Стихотворная форма романа потребовала от Пушкина упорной работы над стихом, побудила его к созданию новой строфической формы. Изобретённая им так называемая ʼʼОнегинская строфаʼʼ состоит из 14 стихов четырехстопного ямба, перекрёстная, парная, кольцевая рифмовки и заключительное двустишие. Каждая строфа замкнута (тема в ней развита и завершена), и разомкнута͵ обращена к следующей строфе, которая её продолжает. Повествовательное начало воплощено в сюжете. Он чрезвычайно прост и захватывает ограниченный круг героев – две пары Онегин и Татьяна, Ленский и Ольга. Остальные персонажи играют второстепенные роли. Отсюда ясно, что сюжет строится не на динамике событий, а сосредоточен на внутренней жизни героев, их размышлениях и нравственных исканиях. Характеры героев построены не по литературным схемам, хотя и часто сопоставлены с другими литературными героями, а по законам реальной жизни. Οʜᴎ не делятся на положительных и отрицательных, они многогранны.

Пушкин в романе не судья, а друг, очевидец, отдельный персонаж, повествователь, который даёт свою субъективную оценку как самим героям, так и происходящим событиям. Что придаёт роману ещё большую объективность и близость к реализму.

Говоря о романе, в целом Белинский отмечает его историзм в воспроизведённой картине русского общества. “Евгений Онегин”, считает критик, есть поэма историческая, хотя в числе её героев нет ни одного исторического лица. Белинский называет народность романа. В романе “Евгений Онегин” народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении… В случае если её не все признают национальною- то это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете- уже не русские и что русский дух даёт себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. “Тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи.” Глубокое знание обиходной философии сделало “Онегина” и “Горе от ума” произведениями оригинальными и чисто русскими. “Онегина” можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением” , — утверждает критик, указывая на реализм “Евгения Онегина” : “Пушкин взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостию” , — отмечает Белинский. “Онегин” есть поэтически верная действительности картина русского общества в известную эпоху.” В лице Онегина, Ленского и Татьяны, по мнению критика, Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, развития. Критик говорит об огромном значении романа для последующего литературного процесса. ʼʼВместе с “Онегиным” Пушкина… “Горе от ума” … положили основание последующей литературе, были школою, из которой вышли Лермонтов и Гогольʼʼ. Белинский дал характеристику образам романа. Так характеризуя Онегина, он замечает: “Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека!.. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям… Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому только людьми, но и самим собою” . Онегин- добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его. Онегин — страдающий эгоист… Его можно назвать эгоистом поневоле, считает Белинский, в его эгоизме должно видеть то, что древние называли рок, судьба. В Ленском Пушкин изобразил характер, совершенно противоположный характеру Онегина, считает критик, характер совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности. Это было, по мнению критика, совершенно новое явление. Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Но в то же время “он сердцем милый был невежда” , вечно толкуя о жизни, никогда не знал ее. Он полюбил Ольгу, и украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей чувства и мысли, которых у ней не было и о которых она и не заботилась. “Ольга была очаровательна, как все “барышни” , пока они еще не сделались “барынями” ; а Ленский видел в ней фею, сельфиду, романтическую мечту, нимало не подозревая будущей барыни” , — пишет критик. Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах, нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, в случае если сохранят навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Татьяна, по мнению Белинского, — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины ровное, светлое пламя; в противном случае- упорное пламя, которому сила воли, должна быть, не позволит прорваться наружу, но ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство “Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков с страстию к французским книжкам и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви, ничто другое не говорило ее душе, ум ее спал…” , — писал критик. По мнению Белинского, для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать. “Татьяна не могла полюбить Ленского и еще менее могла полю бить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи ее экзальтированному, аскетическому воображению…” , — сообщает Белинский. “Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце… Татьяна была из таких существ” , — утверждает критик. Посещения дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девушки в светскую даму, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ так удивило и поразило Онегина” . “Татьяна не любит света и за счастие почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она в свете — его мнение всегда будет её идолом и страх его суда всегда будет ее добродетелью… Но я другому отдана, — именно отдана, а не отдалась! Вечная верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в высшей степени безнравственны… Но у нас как-то все это клеится вместе: поэзия — и жизнь, любовь — и брак по расчету, жизнь сердцем — и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемых.

Из инета: