Коммунистическая партия — это… История создания, этапы развития, структура, цели и задачи

Коммунистическая партия — это политическая партия, главным учением которой является марксизм. Ее участники хотят социального равенства и справедливости для всех и каждого в стране. Целью партийцев является построение коммунизма. В этой статье поговорим об истоках и философии учения. О том, в каких странах коммунисты правят по сей день.

Большая часть государств, которые ранее входили в СССР, пытается забыть свое коммунистическое прошлое. Однако в некоторых из них компартии существуют до сих пор.

Откуда пришел коммунизм?

Коммунизм, хотя нам это и непривычно слышать, пришел к нам из Франции. Он зародился во времена Великой Французской революции. Но мы помним из школьного курса истории СССР, что коммунистическая партия — это марксизм и ленинизм. Ведь Карл Маркс и Фридрих Энгельс, идеи которых позже перехватил Ленин, первыми высказали идеи равенства и братства.

Так на каких идеях создавалась первая в мире коммунистическая партия? Это в первую очередь полная ликвидация личной собственности. Все частное становится общественным. Коммунизм призывает к полному равенству между людьми. Нет разделения на классы и прослойки. Отсутствует также эксплуатация людей. Философия коммунизма подразумевает право одного гражданина на собственность другого. Все принадлежит всем и никому одновременно. В идеализированной системе, к которой стремились коммунисты, государство как система отмирает, а из обихода изымаются денежные средства любого вида и все, что их может заменить. Естественно идея является утопической. Если вспомнить историю, так было не всегда.

Большевизм и коммунистическая партия Советского Союза

До революции в России коммунизм трансформировался из большевизма. Идеи Ленина полностью отзеркаливали коммунистические и не отличались от учений Маркса:

- пролетариат должен быть освобожден;

- людей нельзя делить на классы;

- все имущество должно быть национализировано;

- материальные блага каждый получает по потребностям.

К сожалению, все попытки построить коммунизм так и не увенчались успехом, хотя они были очень серьезные и за ними лежит множество человеческих сил и даже жертв. Коммунистическая партия большевиков переродилась из РСДРП. Позже она стала ВКП(б), а потом наконец-то превратилась в КПСС.

Историки и политологи считают, что результат не был достигнут, поскольку неправильно трактовалось само понятие коммунизма. Также помешал культ личности, который любят создавать в России.

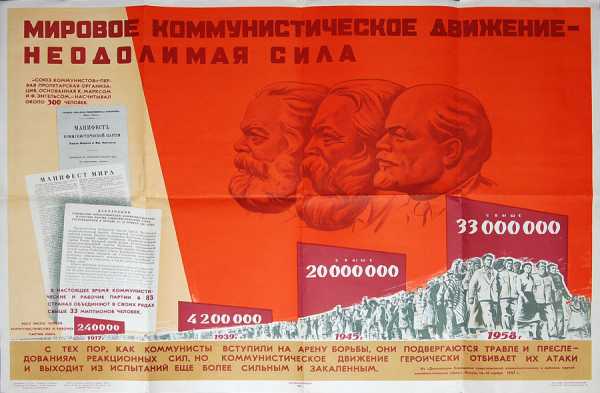

Манифест Коммунистической партии

Это работа Маркса и Энгельса, в которой речь идет о том, какие именно цели и преследуют компартии, которые только зарождаются по всему миру. Здесь также говорится и о том, какие методы борьбы можно использовать, какие задачи ставят перед собой те, кто борется за светлое будущее.

В сочинении говорится о том, что вся история человечества — это вечная борьба между классами. Писатели ставят ударение на том, что спустя время пролетариат все равно победит капиталистов и построит бесклассовое общество.

В «Манифесте» также говорится, что коммунисты готовы сотрудничать с любыми другими партиями, устав которых не противоречит принципам коммунизма.

Впервые «Манифест» издали в столице Великобритании в 1848 году. Позже его неоднократно переиздавали, однако ничего в нем не меняли. Он остался таким же, как и был.

Партия коммунистов в СССР

В СССР коммунистическая идеология была изменена. Коммунисты в Союзе — это обязательно члены Компартии СССР. Иначе быть не может. К тому же, в СССР невозможно было стать коммунистом, если до этого молодой человек не был октябренком и пионером и комсомольцем. На каждого гражданина велся учет, он был очень строгим. К нему относились не менее серьезно, чем о фиксации достижений первых пятилеток.

КПСС

Союз коммунистических партий — объединение, возникшее на добровольной основе и включающее в себя все коммунистические партии, которые действуют во всех республиках, что входят в состав СССР. Кроме общих для всех коммунистов доктрин, цель объединения — дружба народов и их государственный союз.

Интернациональная организация

Международную организацию, объединявшую коммунистические партии, называют еще Коммунистическим Интернационалом. Она функционировала в в 1919–1943 годах. У организации есть еще несколько имен — Коминтерн и Интернационал.

Датой основания историки считают 4 марта 1919 года. Ее основоположником является В. И. Ленин. Создан Коминтерн по желанию Российской коммунистической партии большевиков. С какой целью? Создавалась международная коммунистическая партия для пропаганды идей интернационального революционного социализма.

Коммунистическая партия РФ

Коммунистическая партия Российской Федерации считает себя правопреемником КПСС. Основана 19 июня 1990 года. У партии достаточно много власти. Компартия РФ одна из трех, которые участвовали в каждой избирательной кампании депутатов Госдумы. Также она входит в число двух объединений, которые принимали участие во всех семи созывах Госдумы Российской Федерации.

Сегодня она также находится в числе партий, которые могут принимать участие в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей. Делать это возможно как по одномандатным округам, так и по партийным спискам.

Коммунизм и религия

Все помнят фразу Остапа Бендера о том, что религия — это опиум для народа. В этом выражении и заключено все отношение представителей идеологии к вере в Господа. Интересно, что сам Сталин, тот самый «отец народов», был одним из лучших учеников духовной семинарии. Правда, позже он отрекся от креста.

Коммунистическая партия большевиков беспощадно уничтожала все, что было связано с религией. Разорялись церкви. Духовенство отсылали в Сибирь.

Так почему же религия и коммунизм несовместимы?

Партийцы распространяли идею о том, что религия является инструментом для поддержания неравенства между людьми и рабской покорности. Истинный коммунист должен быть свободен.

Некоторые коммунисты, правда, продолжали тихо верить в Бога, не считая, что религия мешает в построении идеального общества и поддержании дела пролетарской революции.

В теории, созданной Карлом Марксом и Энгельсом, говорится о том, что все коммунисты должны смотреть на любые явления, что происходят в обществе, будь-то войны, революции, просто отношения между людьми, с точки зрения теории исторического материализма. Согласно учениям этих великих людей, сверхъестественных сил не существует, и никто, кроме самих людей, не оказывает давления на развитие общества.

В теории также идет речь о том, что само понятие о Боге появилось в определенный период человеческой эволюции. Это как сказки, которые читают маленьким детям, чтобы привить им веру в чудо. К сожалению, во взрослом мире чудес не бывает, а все, что происходит с людьми, ими же и создается. Поэтому коммунисты считали, что религия должна полностью исчезнуть, ведь она выгодна для грабительского класса, человечество давно выросло из сказок.

Буржуям, как считали большевики, выгодно поддерживать религиозные настроения народа как веру в некое волшебство, а ключами от чуда и являются церкви, в которые идут люди и несут пожертвования. По мнению коммунистов, церкви также выгодно оставлять население темным, необразованным и покорным.

В теории коммунизма также речь идет о том, что сверхъестественное не влияет на природу. Говорится о том, что человек вполне справляется с природными явлениями в угоду своим потребностям. Теория научного коммунизма учит во всех явления природных опираться на данные естественных наук, а они, как известно, не мирятся с религией.

Почему коммунистов мира называют левыми?

Почему во всем мире называют левыми представителей коммунистической партии? Это пришло с времен Великой Французской революции. Во время голосования политики, которые желали, чтобы был старый устрой государства, садились справа. Радикалы, которые хотели социального равенства, располагались слева. Кроме коммунистов, левыми называют еще социал-демократов.

Коммунизм и современность

На сегодняшний день коммунистические идеи сильно изменились. Участники компартий, как и многие другие политики, являются владельцами бизнеса, что противоречит идеологии. И никто даже не задумывается, что так не должно быть, ведь это — коммунистическая партия. Современные коммунисты уже не выступают за то, чтобы разделить все блага между населением в равных частях. Они предлагают обществу хоть немного выровнять уровень жизни в отношении классов и социальных групп.

Коммунисты на Кубе

Все же сегодня достаточно сложно возглавлять коммунистическую партию. Это далеко не каждому по силам. Возьмем для примера Кубу. Фидель Кастро, который устроил там революцию и начал построение социализма, который в перспективе должен перерасти в коммунизм, неплохо справился со своей ролью в некоторых аспектах. Из его достижений за 50 лет бессменного правления положительным является то, что Куба — самый крупный экспортер разнообразных видов сельхозпродукции. Однако по уровню жизни кубинцы сильно отстали от развитых стран. Правительство называет такое положение переходным периодом, но что-то уж очень он затянулся.

В заключение стоит отметить, что есть страны, в которых люди не особо страдают от господствования идей коммунизма и социализма — это Китай и Беларусь. Естественно, и здесь не обходится без перегибания палки правительством, но в целом народ жалуется достаточно редко.

Беларусь — колыбель коммунизма

Русское социал-демократическое движение зародилось в Беларуси. Весной 1898 года в столице этой страны состоялся первый съезд социал-демократической рабочей партии. Для того чтобы прийти к власти в Российской империи, им нужно будет еще 20 лет.

Коммунизм в Китае

В Китае правящая коммунистическая партия получает поддержку у народа за счет того, что держится на двух китах:

- Эффективная защита национальных интересов.

- Успешные экономические реформы. Благодаря им был период, когда китайская экономика имела прирост в 10% за год. Сейчас обороты немного упали.

Основное отличие китайского коммунизма от идеологии, которая процветала в СССР, — это то, что здесь никто даже не задумывается о «железном занавесе». Китайские туристы ездят по всему миру, мало того, ведут себя достаточно вальяжно и не всегда корректно. Они, как правило, достаточно обеспечены и считают, что если они платят, то могут вести себя как хотят. Кстати, интересный факт: для таких распустившихся путешественников компартия выпустила сборник, в котором напечатала свод правил для граждан КНР, чтобы поддерживать имидж страны.

fb.ru

приход к власти коммунистических партий в восточной Европе и пражская весна 1968 года

На завершающем этапе Второй мировой войны, по мере того как страны Восточной Европы освобождались от оккупационных и коллаборационистских режимов, в них устанавливалась власть временных правительств Национального фронта.

На историческом переломе

После войны были образованы коалиционные правительства, в которые входили как представители коммунистических и социал-демократических партий, так и деятели сохранивших политический вес довоенных буржуазных и крестьянских партий. Довоенные политические лидеры, которые не скомпрометировали себя сотрудничеством с оккупационными режимами и выступали на стороне антифашистских сил, в первые послевоенные годы заняли значительные политические посты.

В Чехословакии президентом республики вновь стал известный политик Э. Бенеш. В Польше во временное правительство национального единства вошёл бывший премьер-министр эмигрантского правительства (находившегося в годы войны в Лондоне) С. Миколайчик. Он возглавил вновь созданную Польскую народную партию. В Румынии до конца 1947 г. главой государства являлся король Михай.

Политические силы, сведённые волей обстоятельств в правительственные коалиции, имели различные, во многом противоположные представления о будущем характере и путях развития своих государств. Одни стояли за реставрацию (восстановление) довоенных режимов. Другие (особенно социал-демократы) отдавали предпочтение западноевропейской модели демократического государства. Третьи (коммунисты), следуя советскому образцу, стремились к установлению государства диктатуры пролетариата. По мере того как утверждались экономические и социальные основы послевоенных государств, обострялась борьба между этими силами. Постановления по всем вопросам — от экономики до образования и культуры — принимались в спорах, которые выходили за рамки правительственных кабинетов, становились предметом дискуссий в газетах, вызывали демонстрации населения и т. д.

Главными преобразованиями, осуществлёнными в 1944—1948 гг. во всех странах региона, были национализация основных средств производства и аграрные реформы. В руки государства переходили банки и страховые компании, крупные промышленные предприятия, транспорт и связь, национализировалась собственность лиц, сотрудничавших с оккупантами. К концу 1940-х годов доля государственного сектора в валовой промышленной продукции в большинстве восточноевропейских стран составила свыше 90%, в Югославии — 100%, в Восточной Германии — 76,5%. В результате аграрных реформ 1940-х годов, проводившихся под лозунгом «Землю — тем, кто её обрабатывает!», было ликвидировано крупное помещичье землевладение. Часть изъятых у помещиков земель закреплялась за государственными хозяйствами (госхозами), часть передавалась малоземельным и безземельным крестьянам. Эти преобразования встречали поддержку одних групп населения и сопротивление других. Углублялось общественное и политическое размежевание.

1947—1948 гг. стали переломной вехой в развернувшейся борьбе. В короткий по историческим меркам отрезок времени власть в большинстве восточноевропейских стран перешла в руки коммунистических партий. Это было следствием наступательной тактики коммунистов и поддержки, которую оказывал им Советский Союз.

В Польше исход борьбы между буржуазными и рабочими партиями определился в 1946—1947 гг. Решающее значение имели референдум 1946 г. и выборы в Законодательный сейм.

На референдуме гражданам страны предлагалось ответить «да» или «нет» на три вопроса: а) об упразднении высшей палаты парламента — сената; б) о закреплении в будущей конституции страны экономического строя, основанного на проведённой аграрной реформе и национализации основных средств производства; в) об утверждении границ Польского государства на Балтике, по рекам Одра и Ниса Лужицкая (Одер и Нейсе). В референдуме участвовали 85% избирателей. Положительно ответили на первый вопрос 68% голосовавших, на второй — 77%, на третий — 91 %. Одобрив пункты а) и б), большинство населения поддержало мероприятия, предложенные левыми партиями. Выборы в Законодательный сейм в январе 1947 г. принесли 80 % голосов избирателей блоку, возглавляемому Польской рабочей партией (это была партия коммунистического толка, созданная в 1942 г.), и 10% — Польской народной партии.

При внешней очевидности победы левых сил борьба за утверждение новой власти в Польше оказалась жёсткой, привела к большим жертвам. В стране действовали значительные антикоммунистические силы, в том числе вооружённые группы сторонников бывшей Армии Крайовой. Уже в мирные годы погибли около 20 тыс. активистов новой власти.

В Чехословакии перелом произошёл в феврале 1948 г. К этому времени противоречия между коммунистами и их политическими противниками достигли предельной остроты. В ответ на предложение коммунистов — членов правительства провести новый виток национализации (охватить предприятия с числом рабочих более 50 человек, оптовую торговлю и др.) 12 министров от буржуазных партий подали в отставку. Расчёт был на то, что падёт всё правительство, которое в тот момент возглавлял руководитель Коммунистической партии К. Готвальд. Коммунисты обратились к рабочим. В течение недели на предприятиях появились комитеты в поддержку Национального фронта, создавались отряды вооружённой рабочей милиции (до 15 тыс. человек), состоялась часовая всеобщая забастовка. Президент страны Э. Бенеш вынужден был принять отставку 12 министров и согласиться с предложениями К. Готвальда о новом составе правительства.

Э. Бенеш и К. Готвальд 27 февраля 1948 г. Новое правительство представляется президенту республики.

27 февраля 1948 г. новое правительство, руководящую роль в котором играли коммунисты, было приведено к присяге. Смена власти произошла без единого выстрела. В июне 1948 г. Э. Бенеш подал в отставку. Новым президентом страны был избран К. Готвальд.

К 1949 г. коммунистические партии взяли всю полноту власти в Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии. К этой группе стран присоединилась провозглашённая 7 октября 1949 г. Германская Демократическая Республика (ГДР).

1950-е годы: утверждение нового строя

Строй, установившийся в странах Восточной Европы в конце 1940-х годов, называли народно-демократическим, а затем — социалистическим. В ряде стран существовали многопартийные системы, в Албании, Венгрии, Румынии и Югославии было по одной партии. Действовали организации Национального фронта, парламенты, в некоторых странах сохранился пост президента. Но руководящая роль безраздельно принадлежала коммунистическим партиям. В их программах определялись пути развития всех сфер общества — огосударствленной экономики, социальных отношений, образования и культуры. В 1950-е годы была поставлена цель — «построение основ социализма». Примером служил опыт СССР. Выдвигались три главные задачи: индустриализация, кооперирование сельского хозяйства, культурная революция.

Результатом индустриализации, проводившейся по советскому образцу, стало превращение большинства восточноевропейских стран из аграрных в индустриально-аграрные. Главное внимание уделялось развитию тяжёлой промышленности, которая практически вновь создавалась в Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии. В ГДР и Чехословакии, входивших ещё до Второй мировой войны в число развитых индустриальных государств, осуществлялись структурная перестройка и реконструкция промышленности.

Успехи индустриализации оплачивались высокой ценой, напряжением всех человеческих и материальных ресурсов. Следует отметить, что названные государства не имели экономической помощи, которую получили западноевропейские страны по плану Маршалла. В то же время в странах Восточной Европы подчёркивалась необходимость укреплять индустриальную базу и военную мощь в условиях противостояния Западу. Нередко завышались задачи и произвольно ускорялись темпы хозяйственного строительства. Приняв пятилетний план, тут же выдвигали лозунг «Выполним пятилетку в четыре года!». Из-за преимущественного внимания к развитию тяжёлой промышленности отставало производство товаров широкого потребления, сохранялся дефицит предметов повседневного спроса.

Кооперирование сельского хозяйства в странах Восточной Европы имело черты своеобразия в сравнении с советским опытом, здесь в большей степени учитывались национальные традиции и условия. В одних странах развивался единственный тип кооператива, в других — несколько. Обобществление земли и техники проводилось поэтапно, применялись разные формы оплаты (по труду, за внесённый земельный пай и др.). К концу 1950-х годов доля обобществлённого сектора в сельском хозяйстве в большинстве стран превысила 90%. Исключение составили Польша и Югославия, где в аграрном производстве преобладали частные крестьянские хозяйства.

Перемены в области культуры в значительной степени определялись особенностями предшествующего развития стран. В Албании, Болгарии, Польше, Румынии, Югославии одной из первоочередных задач являлась ликвидация неграмотности населения. В ГДР такая задача не стояла, зато особые усилия потребовались для преодоления последствий многолетнего господства нацистской идеологии в образовании, духовной культуре.

Несомненным достижением культурной политики в восточноевропейских странах стала демократизация среднего и высшего образования.

Вводилась единая неполная (а затем полная) средняя школа с бесплатным обучением. Общая длительность обучения в школе достигла 10—12 лет. Её старшая ступень была представлена гимназиями и техническими школами. Они различались не по уровню, а по профилю подготовки. Выпускники средней школы любого типа получали возможность поступать в высшие учебные заведения. Значительное развитие получило высшее образование, в ряде стран впервые сложилась сеть вузов, готовивших научные и технические кадры высшей квалификации, появились крупные научные центры.

Во всех странах особое значение придавалось утверждению коммунистической идеологии как общегосударственной. Всякое инакомыслие изгонялось и преследовалось. Это особенно проявилось в политических судебных процессах конца 1940 — начала 1950-х годов, в результате которых были осуждены и репрессированы многие партийные работники, представители интеллигенции. Обычным явлением в те годы были партийные чистки. Сферы идеологии и культуры продолжали оставаться полем борьбы.

Противоречия и кризисы 1950-х годов

Общий курс, принятый в восточноевропейских странах, основывался на единой идеологии, партийной дисциплине (несмотря на роспуск в 1943 г. Коминтерна, многие принятые в нём правила сохранялись, а руководители компартий были людьми коминтерновской выучки), системе межгосударственных отношений в рамках СЭВ и ОВД. Однако в 1948—1949 гг. произошёл конфликт между партийным и государственным руководством СССР и Югославии. Начавшись как спор между И. В. Сталиным и И. Броз Тито, он закончился разрывом межгосударственных отношений. Контакты восстановились по инициативе советской стороны лишь значительное время спустя после смерти Сталина, в 1955 г. Но за годы разрыва Югославия избрала собственный путь развития. Здесь постепенно утвердилась система рабочего и общественного самоуправления. Было отменено централизованное управление отраслями хозяйства, расширялись функции предприятий по планированию производства, распределению фондов заработной платы. В политической сфере повышалась роль местных органов власти. В области внешней политики Югославия приняла статус неприсоединившегося государства.

И. Броз Тито принимает парад в Белграде

Иосип Броз Тито (1892—1980) родился в крестьянской семье в Хорватии. В 15 лет начал трудовую деятельность, работал механиком. В годы Первой мировой войны воевал в составе австро-венгерских войск в Галиции, попал в русский плен. В 1917 г., находясь в Сибири, вступил в интернациональный красногвардейский отряд, участвовал в Гражданской войне. В 1920 г. стал членом РКП(б). В том же году вернулся на родину, где вступил в Коммунистическую партию Югославии. Неоднократно подвергался арестам «за коммунистическую пропаганду». С 1935 г. работал в руководящих органах Коминтерна в Москве. В 1936 г. нелегально вернулся в Югославию, где через некоторое время возглавил Коммунистическую партию. В годы Второй мировой войны — один из руководителей освободительного движения, удостоен звания маршала. После войны — на руководящих государственных постах. В 1953—1980 гг. — президент Югославии. Отстояв независимый курс страны в отношении «восточного» блока, во внутренней политике Тито выступал за единство республик Югославии, боролся против националистических настроений и сепаратистских (направленных на отделение той или иной территории) тенденций. Он вошёл в историю как один из ярких и противоречивых европейских лидеров.

Определённые проблемы возникали и в других странах. Путь, намеченный в партийных программах, в реальности оказался непростым. Трудности послевоенных лет, последствия политического противостояния, жёсткое партийное руководство во всех сферах, напряжение индустриализации ощутимо сказывались на жизни людей. Это порождало недовольство, а порой открытый протест различных слоёв населения.

Демонстрация в Берлине 17 июня 1953 г.

16—17 июня 1953 г. в десятках городов и посёлков ГДР (по разным данным их число составило от 270 до 350) произошли демонстрации и забастовки трудящихся с требованиями улучшения материального положения. Звучали и антиправительственные лозунги. Имели место нападения на партийные и правительственные учреждения. Против демонстрантов наряду с местной полицией были брошены советские войска, на улицах городов появились танки. Выступления были подавлены. Погибли несколько десятков человек. Для недовольных остался один путь — бегство в Западную Германию.

Значительными потрясениями и испытаниями ознаменовался 1956 г. Летом вспыхнули выступления трудящихся в Польше. В Познани рабочие объявили забастовку, протестуя против повышения рабочих норм и снижения заработков. В столкновениях с направленными против рабочих полицейскими и военными подразделениями погибли несколько человек. После этих событий произошла смена руководства в правившей Польской объединённой рабочей партии.

23 октября 1956 г. студенческая демонстрация в столице Венгрии Будапеште положила начало трагическим событиям, поставившим страну на грань гражданской войны.

Кризисная ситуация, сложившаяся в Венгрии, имела ряд причин: экономические и социальные трудности, выдвижение коммунистическими лидерами нереальных политических и экономических задач, репрессивная политика партийного руководства и др. Положение осложнялось борьбой в центральных органах правившей Венгерской партии трудящихся (партии коммунистического типа) между группой деятелей догматического толка во главе с М. Ракоши и теми, кто выступал за пересмотр партийной политики, отказ от сталинских методов руководства. Лидером этой группы был И. Надь.

Студенты, вышедшие на демонстрацию, требовали возврата к власти И. Надя, демократизации политической системы и экономических отношений. Вечером того же дня собравшаяся вокруг демонстрантов толпа штурмом захватила здание радиокомитета, редакцию центральной партийной газеты. В городе начались беспорядки, появились вооружённые группы, нападавшие на сотрудников полиции и служб безопасности. На следующий день в Будапешт были введены советские войска. В это время И. Надь, возглавивший правительство, провозгласил происходившие события «национально-демократической революцией», потребовал вывода советских войск, объявил о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора и обратился за помощью к западным державам. В Будапеште повстанцы вступили в борьбу против советских войск, начался террор против коммунистов. При содействии советского руководства было образовано новое правительство во главе с Я. Кадаром. 4 ноября войска Советской армии взяли под контроль положение в стране. Правительство И. Надя пало. Выступление было подавлено. Современники называли его по-разному: одни — контрреволюционным мятежом, другие — народной революцией. В любом случае следует отметить, что события, длившиеся две недели, привели к большим человеческим жертвам и материальным потерям. Тысячи венгров покинули страну. Последствия пришлось преодолевать не один год.

В целом выступления в 1953 г. в ГДР и в 1956 г. в Польше и Венгрии, хотя и были подавлены, имели существенное значение. Это был протест против партийной политики, советской модели социализма, насаждавшейся сталинскими методами. Становилось очевидным, что нужны перемены.

Поиски новых путей. 1968 год в Чехословакии

В 1960-е годы в ряде восточноевропейских стран были начаты экономические реформы. В ГДР вводилась новая система планирования, создавались отраслевые объединения народных предприятий, действовавшие на хозрасчётной основе. В Чехословакии реформа предусматривала техническую реконструкцию промышленности, увеличение самостоятельности предприятий, применение хозрасчёта. В Болгарии также внедрялся хозрасчёт, осуществлялась концентрация производства в государственных хозяйственных объединениях (ГХО) и аграрно-промышленных комплексах (АПК). В Румынии вводилась следующая хозяйственная структура: предприятие, действующее на основе хозрасчёта, — промышленное объединение с функциями текущего планирования — отраслевое министерство с функциями перспективного планирования.

Стремление к совершенствованию существовавшего строя не ограничивалось экономикой. Возник также вопрос о переменах в политической сфере. Это наглядно показали события в Чехословакии. В апреле 1968 г. на пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии была принята «Программа действий», направленная на реформирование партии, всех сторон жизни общества. Её предложила группа партийных руководителей — А. Дубчек, Й. Смрковский, 3. Млынарж, О. Черник и другие (некоторые из них учились после войны в СССР), — выступавших за обновление системы, за «социализм с человеческим лицом».

В «Программе действий» говорилось:

«Централистские и директивно-административные методы, использованные в борьбе против остатков буржуазии и при укреплении власти в условиях международной напряжённости после февраля 1948 года, были в этой ситуации необоснованно перенесены на последующий этап развития и постепенно перерастали в бюрократическую систему… В прошлом руководящая роль партии трактовалась как монопольное сосредоточение власти в руках партийных органов. Это соответствовало ложному тезису о том, что партия является инструментом диктатуры пролетариата».

Прага. Август 1968 г.

Идеологи «пражской весны» (так назвали современники новый курс чехословацких руководителей) критиковали прежнее партийное руководство, предлагали устранить монополию (но не руководящую роль) партии в управлении обществом, изменить экономическую политику, преодолеть изоляцию от мирового рынка. Руководители СССР и других восточноевропейских государств увидели в этом угрозу основам социалистической системы. 21 августа 1968 г. войска СССР и ещё четырёх государств — участников Организации Варшавского договора вошли в Чехословакию. Пражских реформаторов привезли в Москву, где им заявили, что считают ситуацию критической, и принудили их подписать просьбу об оказании Чехословакии «интернациональной помощи». Советские танки спустя двадцать с лишним лет снова оказались на улицах Праги. Но теперь их встречали не так, как в 1945 г.

Последовала смена партийного и государственного руководства Чехословакии. Власть возглавили умеренные деятели, в том числе люди, известные своим участием в антифашистской борьбе в годы войны, — Г. Гусак (он встал во главе КПЧ) и Л. Свобода (президент страны с марта 1968 г.). Реформаторы оказались в отставке или в эмиграции. Так закончилась «пражская весна».

Использованная литература:

Алексашкина Л. Н. / Всеобщая история. XX — начало XXI века.

knowhistory.ru

Борьба за власть в коммунистической партии в 1920-е годы.

Поделись с друзьямиВ годы гражданской войны партия приняла форму милитаризованной замкнутой боевой организации. В 1922-1924 годах были попытки её демократизации, но нерешительно, непоследовательно.

На X съезде РКП(б) в 1921 году была принята резолюция «О единстве партии», которая запрещала фракционную деятельность, т.е. вся партия должна была стать единой, полностью подчиняться партийному аппарату, лидерам. Вводился жесткий режим внутри партии, чтобы подавить правление противоречий, которое испытывало всё общество. Всё равно партии в начале 1920 годов были фракционными (т.е. противопоставление своих взглядов; Группа, выступающая против мнения большинства).

Весной 1922 года генеральным секретарем ЦК РКП(б) назначен Сталин, это ускорило процесс централизации и бюрократизации партий. Во главе партийных комитетов разных уровней стали освобожденные от работы секретари, они утверждались сверху. Сталин создавал свой партийный аппарат. После смерти Ленина в 1924 году, состав партии сильно расширился. В ней раскол старой гвардии.

1923 год – борьба за власть партий. Троцкий раскритиковал политический и экономический курс, проводимый Каменевым, Зиновьевым и Сталиным. Они объединились и объявили Троцкого в мелкобуржуазном уклоне, в попытке раскола партий. Троцкого сняли с руководящих постов.

Концентрация властей в руках Сталина заставила вскоре уйти в аппозицию Зиновьева и Каменева (их поддерживала Крупская).

1925 год – Сталин объединился с Бухариным. Зиновьев и Каменев выступали с критикой Сталинского Бухарского курса, потребовали широкой внутрипартийной демократии, но неудачно. Зиновьева и Каменева сняли с руководящих постов.

1927 год – Бухарина сняли с руководящих постов. Борьба с левыми завершилась исключением их лидеров из партии. Сталин осторожно концентрировал власть в своих руках. Постепенно он формировал культ своей личности.

students-library.com

Коммунисты разных стран мира встретились за круглым столом в Москве

Михаил Костриков, фото Игоря Казакова.

15 декабря в Москве начал работу международный круглый стол «Коммунистическое движение сегодня и завтра». Вместе с КПРФ в нём принимают участие представители 11 коммунистических партий из разных стран мира. Первый день работы был посвящён выступлениям представителей делегаций.

Открывая работу круглого стола, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, отметил, что эта встреча происходит под знаком двух больших событий. Исполняется 90 лет СССР — первой в мире стране победившего социализма, где честный труд определял судьбу человека. Вторая дата — 70-летие Сталинградской битвы. Тогда всё прогрессивное человечество и в первую очередь коммунисты оказали поддержку СССР, а на картах многих городов мира появились улицы с именем Сталинграда.

КПРФ завершает подготовку к 15 съезду и своему 20-летию и отправила приглашение всем братским партиям, продолжил лидер народно-патриотических сил России. Он напомнил, что КПРФ два десятилетия существует в условиях, радикально отличающихся от жизни КПСС, ведя борьбу в роли ведущей оппозиционной силы России. Поэтому представители компартии активно обмениваются опытом с другими партиями.

Геннадий Зюганов рассказал о ряде ключевых тем, над которыми КПРФ работает в настоящее время, в частности, о законопроектах о народных предприятиях и об образовании. Он также ознакомил участников круглого стола с итогами II Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов и учредительного съезда движения «Русский лад». Свою работу компартия в последнее время активно пропагандирует с использованием видеоматериалов. Кроме того, в 2012 году в видеоматериалах КПРФ нашёл своё отражение опыт Белоруссии.

Глобальный кризис будет обостряться в следующем году, прогнозирует Геннадий Зюганов. Поэтому для коммунистов очень важно вместе вырабатывать стратегию и тактику борьбы за социализм. Левый поворот объективно происходит в мире. Те, кто завяз в кризисе, ищут спасения в опыте социализма. Те, кто вчера ратовал за либеральные ценности, почувствовали предстоящий крах этой модели. «Очень важно осмыслить эти процессы и обменяться накопленным опытом. Сегодняшняя встреча должна обогатить нас новыми идеями», — подытожил лидер КПРФ.

Глобальный кризис будет обостряться в следующем году, прогнозирует Геннадий Зюганов. Поэтому для коммунистов очень важно вместе вырабатывать стратегию и тактику борьбы за социализм. Левый поворот объективно происходит в мире. Те, кто завяз в кризисе, ищут спасения в опыте социализма. Те, кто вчера ратовал за либеральные ценности, почувствовали предстоящий крах этой модели. «Очень важно осмыслить эти процессы и обменяться накопленным опытом. Сегодняшняя встреча должна обогатить нас новыми идеями», — подытожил лидер КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ вручил гостям памятные медали, посвящённые 90-летию со дня образования СССР.

Филипп Войтех, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии, одним из основных достижений назвал сохранение самого названия «коммунистическая партия», что в условиях жёсткого политического давления было непросто. Особую роль в Чехии играют масс-медиа, постоянно ведущие антикоммунистическую атаку. Партия сохранила верность взглядам Маркса и Ленина. Её борьба осложнена относительной пассивностью народных масс, разрозненностью людей. Однако к коммунистам начали прислушиваться, партия получила 25% голосов на выборах. Этот успех пугает правящие круги, и потому сегодня имеют место попытки раскалывать левое движение.

Политика стран Запада — от разгрома одного из основателей ООН, до варварского вторжения в Ливию и убийства её законно лидера — по оценке лидера коммунистов Чехии и Моравии, перечёркивает международное право, которое является одним из самых высоких достижений цивилизации за всю её историю. Причина этого в том, что сегодня у стран Запада нет противовеса в мире, которым была социалистическая система. Сегодня Российская Федерация и Китай не допускают эскалации конфликта в Сирии. Это вселяет некоторую надежду на то, что человечеству удастся избежать всеобщей войны уже в ближайшем будущем.

Политика стран Запада — от разгрома одного из основателей ООН, до варварского вторжения в Ливию и убийства её законно лидера — по оценке лидера коммунистов Чехии и Моравии, перечёркивает международное право, которое является одним из самых высоких достижений цивилизации за всю её историю. Причина этого в том, что сегодня у стран Запада нет противовеса в мире, которым была социалистическая система. Сегодня Российская Федерация и Китай не допускают эскалации конфликта в Сирии. Это вселяет некоторую надежду на то, что человечеству удастся избежать всеобщей войны уже в ближайшем будущем.

Наши партии, как заметил Филипп Войтех, работают в разных условиях и используют разные методы. Но готово ли международное коммунистическое движение к принятию революционного способа борьбы? Ведь опыт «арабской весны» показал, что выступления масс сейчас активно используются, но их возглавляют не левые силы. В наших партиях достаточно специалистов, которые должны заняться поиском ответов на новые вопросы, в том, числе по использованию новых информационных технологий и привлечению молодёжи, заключил Филипп Войтех.

Политика реформ и открытости за последние 30 лет принесла большие результаты, особенно в области экономики, отметил Чень Жуйфен, руководитель группы Отдела ЦК КПК. Китайские товарищи трезвы в своих оценках: несмотря на успехи, по среднедушевому ВВП Китай даже пока не вошёл в сотню лидеров.

Марксизм — основа деятельности КПК. Мы считаем его абсолютно современной теорией, констатирует представитель Китая. Главная работа — китаезирование марксизма: наследие Мао Цзедуна и теория социализма с китайской спецификой на основе идей Дэн Сяопина, системы трёх представительств и концепции научного развития. Всё это нашло отражение в Уставе КПК.

Сегодня в мире часто говорят о нашем опыте и китайской модели развития, заметил Чень Жуйфен. На 18 съезде мы обобщили этот опыт в следующих восьми положениях:

Сегодня в мире часто говорят о нашем опыте и китайской модели развития, заметил Чень Жуйфен. На 18 съезде мы обобщили этот опыт в следующих восьми положениях:

1) КПК сохранила роль народа-хозяина для активного строительства;

2) освобождение производительных сил, принцип научного развития;

3) продолжение политики реформ и открытости;

4) справедливость и равенство в обществе;

5) всеобщее богатство;

7) открытое и всеобщее развитие для общего процветания;

8) ядро руководства в стране — КПК, укрепление работы по партийному строительству.

В КПК более 80 млн. членов партии — это создаёт свои трудности, не скрывает Чень Жуйфен. КПК подчёркивает необходимость строгой дисциплины: мы должны настаивать на своём идеале и своей мечте. Основа работы — развёртывание тесных контактов с массами. Именно так строится, например, антикоррупционная деятельность, которой в последнее время в Китае уделяется очень большое внимание.

Стабильность западных обществ была основана на росте среднего класса в обществе, отметил Чень Жуйфен. Но этот класс в условиях кризиса сокращается, растёт число людей за чертой бедности. Резко падают с 2007 года зарплаты, падает покупательная способность населения. 39% составило сокращение доходов американских домохозяйств. Одновременно растёт разница между богатыми и бедными. Поэтому мировое сообщество ждут потрясения. Рабочий класс в мире будет расти, уверен представитель КПК.

«Неолиберальная модель в глубоком кризисе», — с этих слов начал выступление Алехандро Симанкас, заместитель посла Кубы в России, — «поэтому важность этой встречи очень большая». Сверхэксплуатация привела как к обострению международной обстановки, так и к росту экологических проблем. Неолиберальная идеология господствовала в мире с начала 90-х годов. Но сегодня она демонстрирует бессилие перед лицом кризиса.

Левым силам сегодня не удаётся направить растущее народное недовольство в нужное русло, считает Алехандро Симанкас. Но вдохновляющим примером являются успехи на этом направлении в Латинской Америке. Новые прогрессивные правительства, пришедшие к власти сразу в нескольких странах, не уступают требованиям сил капитала. Эти страны объединяются между собой для противостояния попыткам отобрать их независимость. Им также удаётся объединять свои усилия и в борьбе с кризисом, который не сказался на них пока столь сильно, как на странах Запада. Это живое подтверждение слов Фидель Кастро: «Неолиберализм — не теория развития, а теория тотального грабежа наших народов».

Левым силам сегодня не удаётся направить растущее народное недовольство в нужное русло, считает Алехандро Симанкас. Но вдохновляющим примером являются успехи на этом направлении в Латинской Америке. Новые прогрессивные правительства, пришедшие к власти сразу в нескольких странах, не уступают требованиям сил капитала. Эти страны объединяются между собой для противостояния попыткам отобрать их независимость. Им также удаётся объединять свои усилия и в борьбе с кризисом, который не сказался на них пока столь сильно, как на странах Запада. Это живое подтверждение слов Фидель Кастро: «Неолиберализм — не теория развития, а теория тотального грабежа наших народов».

Алехандро Симанкас рассказал, что США в этих условиях проводят всё более агрессивную политику в Латинской Америке, стремясь подорвать те правительства, которые не покорились их политической линии. Они поддерживают те режимы, которые дестабилизируют регион, способствуют организациям военных переворотов. Поэтому нужно решительно бороться с попытками внедрения контрреволюционной идеологии в общество. Перед лицом международного империалистического альянса нет другой альтернативы, кроме объединения прогрессивных сил Латинской Америки и Карибского региона для сохранения своей независимости и национально ориентированной политики. И особую роль здесь играет победа 7 октября Уго Чавеса на выборах президента Венесуэлы.

А тем временем на Кубе всё общество ведёт дебаты и обсуждение с целью обновления социалистической системы, защищая при этом завоевания Кубинской революции.

Нгуен Тхе Ки, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ, напомнил, что с первых дней своего существования международное коммунистическое движение было большой силой. Оно добилось огромных перемен в истории человечества, венцом которых стала мировая социалистическая система. Оно сыграло решающую роль в национально-освободительном движении и борьбе за демократию. Сегодняшняя практика показывает, что хотя международное коммунистическое движение ещё не вышло из кризиса, оно восстанавливается, уверен представитель социалистического Вьетнама. Латинская Америка, многие другие страны, где у власти находятся компартии сегодня дают обнадёживающий пример.

Нгуен Тхе Ки, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ, напомнил, что с первых дней своего существования международное коммунистическое движение было большой силой. Оно добилось огромных перемен в истории человечества, венцом которых стала мировая социалистическая система. Оно сыграло решающую роль в национально-освободительном движении и борьбе за демократию. Сегодняшняя практика показывает, что хотя международное коммунистическое движение ещё не вышло из кризиса, оно восстанавливается, уверен представитель социалистического Вьетнама. Латинская Америка, многие другие страны, где у власти находятся компартии сегодня дают обнадёживающий пример.

Но нам предстоят новые вызовы, предупреждает Нгуен Тхе Ки. Компартии во многих странах подвергаются гонениям. В то же время мировой кризис ставит на первый план требование создания нового справедливого общества. И сегодня не достаёт политических сил, которые в условиях кризиса повели бы за собой народные массы, недовольные ухудшением условий жизни. Солидарность в мировом коммунистическом движении — один из важнейших моментов современности.

Нгуен Тхе Ки рассказал, что после падения социалистической системы в СССР и Восточной Европе Вьетнам продолжает свой путь в очень тяжёлых условиях. Он строит социально ориентированную рыночную экономику для создания необходимого базиса для постройки социалистического общества. Достигнут прогресс как в экономике, так и социально-культурной сфере, вырос авторитет Вьетнама на международной арене. Вьетнам благодарен всем прогрессивным силам, которые оказали помощь в социалистическом строительстве в республике.

«Капитализм в кризисе, но он не падёт сам по себе, подобно созревшему плоду», — напомнил Элисеос Вагенас, заведующий международным отделом ЦК Коммунистической партии Греции. — «Это произойдёт только в том случае, если коммунистические партии разработают действенную стратегию». Международное коммунистическое движение переживает тяжёлый кризис. Оно не сможет преодолеть его только при помощи подобных встреч, хотя они и очень нужны. Нужна разработка революционной стратегии и тактики.

Компартия Греции придаёт большое значение оценке успехов реального социализма, а также причин свержения социализма в СССР и Восточной Европе и победе контрреволюции. Элисеос Вагенас указал на отклонения в теории и практике, усиление товарных отношений в экономике. Социализм в итоге был свергнут изнутри и сверху теми силами, которые выросли внутри него. Контрреволюции, однако, не отменили актуальность социализма. Они изменили баланс сил, но не отменили объективных потребностей и законов развития общества.

Компартия Греции придаёт большое значение оценке успехов реального социализма, а также причин свержения социализма в СССР и Восточной Европе и победе контрреволюции. Элисеос Вагенас указал на отклонения в теории и практике, усиление товарных отношений в экономике. Социализм в итоге был свергнут изнутри и сверху теми силами, которые выросли внутри него. Контрреволюции, однако, не отменили актуальность социализма. Они изменили баланс сил, но не отменили объективных потребностей и законов развития общества.

Компартия Греции отказалась от левых коалиций и антифашистских фронтов. Она стремится сплотить народные слои в борьбе против империализма. Такой союз в условиях революционной ситуации станет единым рабочим фронтом. Мы верны марксизму и ленинской оценке империализма, говорит представитель греческих коммунистов. Мы не отождествляем империализм только лишь с США, так как есть и другие крупные империалистические игроки. Многополярный мир не несёт безопасности народам, а лишь увеличивает угрозу империалистических военных столкновений.

Компартия Греции против социальных диалогов, которые лишь упрочивают господствующее положение буржуазии. Она выступает за усиление борьбы пролетариата, роль которого как могильщика класса эксплуататоров не изменилась и сегодня. Нужен идейный фронт против буржуазных теорий и против империалистического вмешательства дела других стран.

Ячури Ситаран, член политбюро ЦК Коммунистической (марксистской) партии Индии, подчеркнул, что в его партии провели свой анализ причин падения СССР, однако ждут, что и КПРФ поможет мировому коммунистическому движению понять эти причины. Необходимо знание уроков прошлого. С точки зрения Коммунистической (марксистской) партии Индии они сегодня таковы:

Ячури Ситаран, член политбюро ЦК Коммунистической (марксистской) партии Индии, подчеркнул, что в его партии провели свой анализ причин падения СССР, однако ждут, что и КПРФ поможет мировому коммунистическому движению понять эти причины. Необходимо знание уроков прошлого. С точки зрения Коммунистической (марксистской) партии Индии они сегодня таковы:

— Капитализм сам по себе никогда не падёт, если его не свергнет революционное движение.

— Строительство социализма в любой стране должно быть основано на ленинском понимании, на анализе конкретной ситуации.

— Переход от капитализма к социализму — это период интенсивной классовой борьбы с возможными откатами назад. Не нужно считать этот процесс линейным и необратимым.

— Причины распада СССР — это с одной стороны проблемы в процессе социалистического строительства. Но с другой стороны — это и неверная оценка соотношения сил империализма и социализма, недооценка противника. Падение СССР однако не отрицает ни марксизм-ленинизм, ни социализм.

Каковы же современные условия, задаётся вопросом Ячури Ситаран. Это изменение соотношение сил в пользу империализма, политическое и военное его наступление. В экономике это усиление эксплуатации, глобализация как одно из проявлений этого, а также усиление роли международного финансового капитала. Ленин, говоря о высшей стадии капитализма был прав, напоминает представитель Индии, этот анализ не устарел, его нужно применить к сегодняшним условиям. Сегодня усилилась эксплуатация отсталых стран, и это ещё более яркое проявление сути империализма. Но именно это и привело к кризису — сама суть капитализма, его стремление к прибыли любой ценой. Кризис сегодня совершенно естественен, это не исключение, и он развивается, утверждает Ячури Ситаран. Несостоятельность корпораций сегодня переросла в несостоятельность целых государств.

Что делать? В политическом плане растущие протесты в Латинской Америке, они вдохновляют нас, но они ещё пока не предлагают реальную социалистическую альтернативу, предупреждает Ячури Ситаран. В других странах необходимо консолидировать протестные силы против империализма. Нужно общее антиимпериалистическое движение в мире, и возглавлять его должны коммунисты. Поэтому необходима консолидация именно коммунистических партий, без примесей в идеологии. Нужно усиливать то, что Ленин называл «субъективным фактором». И нас всегда вдохновлял опыт России, которой удалось так много сделать на пути социализма, заключил Ячури Ситаран.

Рикардо Абро де Мело, секретарь ЦК Коммунистической партии Бразилии, согласен с тем, что системный кризис капитализма очевиден. И объединение коммунистических сил объективно необходимо. Стратегическая задача борьбы за социализм, однако, не сводится к борьбе с последствиями кризиса капитализма. Необходим приход к власти. А для этого необходимо сочетать марксизм-ленинизм с реалиями каждой страны. Сотрудничество должно быть основано на понимании проблем каждой из партий. Мы широко смотрим на вещи и учимся на опыте других стран, говорит бразильский коммунист.

Рикардо Абро де Мело, секретарь ЦК Коммунистической партии Бразилии, согласен с тем, что системный кризис капитализма очевиден. И объединение коммунистических сил объективно необходимо. Стратегическая задача борьбы за социализм, однако, не сводится к борьбе с последствиями кризиса капитализма. Необходим приход к власти. А для этого необходимо сочетать марксизм-ленинизм с реалиями каждой страны. Сотрудничество должно быть основано на понимании проблем каждой из партий. Мы широко смотрим на вещи и учимся на опыте других стран, говорит бразильский коммунист.

Мировой кризис капитализма ставит проблемы разработки теории переходного периода, связанного с ослаблением США и усилением стран периферии. Новый баланс сил в мире открывает возможности для развивающихся стран. Нужно избегать схематичного подхода, который затрагивает только экономику, так как империализм охватывает и политическую и культурную сферу. Борьба с империализмом сочетается с национально-освободительной борьбой. Национальная по форме борьба обеспечивает объединение сил пролетариата.

Социализм был дискредитирован поражением рубежа 80-90-х годов ХХ века. Но по историческим меркам мы очень быстро преодолеваем эти последствия, считает Рикардо Абро де Мело. Положительный опыт социализма сегодня востребован. Страны Латинской Америки строят свои системы. В Бразилии сегодня идёт борьба между правительством и обществом. Это длительный процесс накопления сил. Компартия Бразилии идёт к своему 80-летию. С избрания Луло да Сильва, а потом и нового президента Бразилия пошла по пути борьбы с империализмом. Коммунисты борются в парламентах на местном и национальном уровне.

Португалия в сложном положении, признаётся Педро Гурейро, член секретариата ЦК Коммунистической партии Португалии. В стране — власть конгломератов монополий и полная зависимость от иностранного капитала. Национальный суверенитет ущемлён. Под видом программы финансовой помощи будущее страны передано в руки МВФ, ЕС и Евробанка. Идёт уничтожение всех социальных завоеваний и ухудшение условий жизни населения.

Португалия в сложном положении, признаётся Педро Гурейро, член секретариата ЦК Коммунистической партии Португалии. В стране — власть конгломератов монополий и полная зависимость от иностранного капитала. Национальный суверенитет ущемлён. Под видом программы финансовой помощи будущее страны передано в руки МВФ, ЕС и Евробанка. Идёт уничтожение всех социальных завоеваний и ухудшение условий жизни населения.

У компартии Португалии сегодня три основных задачи: национальное освобождение Португалии, национализация стратегических ресурсов и возвращение социальных прав народу. В последнее время происходит взлёт борьбы трудящихся, продолжает Педро Гурейро. Она привела к объединению рабочих, вселила надежду на успех нашей работы, так как к нам пришли люди, прежде нейтральные. Мы проводим наступление, усиливаем борьбу.

Евросоюз в кризисе, так как в кризисе вся система капитализма. ЕС, по оценке португальских коммунистов, это инструмент крупного капитала. Интеграционные процессы в Европе на деле являются наступлением капитала на национальный суверенитет и права трудящихся. «Мы боремся против этого процесса», — говорит Педро Гурейро, — «мы хотим сами определять путь развития Португалии. Наша альтернатива — патриотическая левая политика».

Кризис и далее будет углубляться, прогнозируют в компартии Португалии. Нестабильность и отсутствие безопасности — характеристика сегодняшнего дня. Растёт агрессивность империализма, происходит откровенный переход к силовым вторжениям. Это не что иное как проявление международной классовой борьбы. Капитализм теряет социальную базу. Сегодня есть реальная альтернатива ему: Куба, Венесуэла, процессы в Латинской Америке в целом.

Педро Гурейро согласен с ранее выступавшими в том, что ситуация сегодняшнего дня ставит перед коммунистами задачу объединения усилий и проявления международной солидарности. «Мы верим что период спада после поражения социализма пройден, и мы живём в эру великих прогрессивных изменений», — говорит представитель Португалии, но и предостерегает: «Одновременно мы видим замедление развития субъективного фактора в революционном движении». И именно на его усиление и работает компартия Португалии, имея глубокие корни в учении марксизма-ленинизма, и делает всё для укрепления солидарности в борьбе за интересы трудящихся и демократию.

«Мы все убеждены, что социализм — будущее, и все за него боремся», — так начинает выступление Дж. Раджа, член Секретариата ЦК Коммунистической партии Индии. Он признаётся: «Москва всегда вдохновляет меня, ведь первая страна, которую я посетил — СССР. Было время, когда лидеры СССР считали, что социализм построен, замечает индийский коммунист, и указывает на то, что современные коммунисты в Китае считают, что они лишь в начале пути. После распада СССР мы ориентируемся на китайский, вьетнамский опыт, а в последнее время и на опыт Латинской Америки.

Какие вызовы стоят перед нами, задаётся вопросом товарищ Раджа. Капитализм в кризисе — это факт. Ленин в своё время дал верные характеристики империализма, сколько бы сегодняшние идеологи капитализма ни говорили, что он вечен. Неолиберализм как экономическая стратегия, основан на подчинении более слабых стран и разграблении их ресурсов, и тут ничего нет нового. Растёт роль военной составляющей господства мирового капитала, что делается под лозунгами борьбы с терроризмом.

Какие вызовы стоят перед нами, задаётся вопросом товарищ Раджа. Капитализм в кризисе — это факт. Ленин в своё время дал верные характеристики империализма, сколько бы сегодняшние идеологи капитализма ни говорили, что он вечен. Неолиберализм как экономическая стратегия, основан на подчинении более слабых стран и разграблении их ресурсов, и тут ничего нет нового. Растёт роль военной составляющей господства мирового капитала, что делается под лозунгами борьбы с терроризмом.

Где же альтернатива? Ею безусловно не является «арабская весна», это очевидно. И здесь, считает представитель Индии, стоит вспомнить ленинское определение революционной ситуации. И вспомнить также, что не каждая из таких ситуаций может реализоваться как революция. Поэтому взаимодействие между коммунистическими партиями мира должно усиливаться. Нужна серия встреч, которые дадут ответы на вопросы современности. Внутри рабочего класса произошли перемены в условиях революции в области информационных технологий. Нужно обратиться к молодому поколению. Нужно бороться и за средний класс, не отдавая его целиком в руки буржуазии.

В разных странах есть свои особенности, напоминает Дж. Раджа. В Индии, в частности, есть большие традиции парламентской демократии, которые невозможно игнорировать. Ещё одна особенность — наличие кастового строя, который также используется при эксплуатации трудящихся. Современная Индия — буржуазное государство. В стране представлены все религии. Коммунисты борются за социалистическую Индию, но считают нужным участвовать и в правительстве в рамках существующей системы. С этим связан ряд проблем, но с другой стороны есть возможность выйти к народу, к профсоюзам, труженикам села и создать широкое народное движение. Таков путь Индии, наш национальный феномен, который нельзя игнорировать, заключил Дж. Раджа

«Мы ещё не имеем полной характеристики произошедшего в конце 80-х — начале 90-х годов», — считает Георгий Буйко, секретарь Коммунистической партии Украины. И когда все констатируют кризис капитализма сегодня, то нужно бы дать всеобъемлющую оценку кризису. На постсоветском пространстве мы были слишком заняты организационными вопросами восстановления компартий, чтобы заниматься таким анализом, признаётся украинский коммунист. Между тем, капиталистический мир после развала СССР не предложил миру ничего, кроме пожирания ресурсов и агрессии. Ресурс, полученный после развала социалистической системы, исчерпан, и это тоже сказалось на кризисной ситуации, убеждён Сергей Буйко.

«Мы ещё не имеем полной характеристики произошедшего в конце 80-х — начале 90-х годов», — считает Георгий Буйко, секретарь Коммунистической партии Украины. И когда все констатируют кризис капитализма сегодня, то нужно бы дать всеобъемлющую оценку кризису. На постсоветском пространстве мы были слишком заняты организационными вопросами восстановления компартий, чтобы заниматься таким анализом, признаётся украинский коммунист. Между тем, капиталистический мир после развала СССР не предложил миру ничего, кроме пожирания ресурсов и агрессии. Ресурс, полученный после развала социалистической системы, исчерпан, и это тоже сказалось на кризисной ситуации, убеждён Сергей Буйко.

Украина в 1990-е годы могла пойти по пути Белоруссии, продолжает представитель КПУ. Но этого не произошло, и сегодня Украина — объект капиталистической эксплуатации. Что делать? Нужно укреплять коммунистическое движение, работая в своих партиях и развивая связи между партиями. Возможно, стоит создать постоянно действующий международный теоретический семинар, базой для которого могла бы стать Москва. Сергей Буйко рассказал, что КПУ создала учебный центр, который готовит партийных работников, занимается изучением проблем социализма. Происходит рост рядов КПУ за счёт молодёжи, которая в значительной части составила и электорат партии на прошедших выборах.

Нельзя и отвергать борьбу за общие демократические права и свободы, призывает Сергей Буйко. Ведь сегодня происходит очевидная фашизация Европейского континента. И коммунисты не могут себе позволить стоять в стороне, когда Европа снова оказалась под угрозой тех же процессов, что и в 1920-е годы. Партия «Свобода» на Украине, порождённая крупным капиталом, выступает фактически под теми же лозунгами, что и националисты, шедшие рука об руку с Гитлером в годы Великой Отечественной войны. И у них сегодня 37 депутатов в Верховной Раде.

Вот почему инициатива КПРФ в области международного сотрудничества коммунистических партий безусловно должна быть поддержана и получит хорошее развитие, заключает Сергей Буйко.

«Последнее десятилетие ХХ века было отмечено кризисом социализма. Соотношение сил изменилось в итоге в пользу империализма», — согласен Дмитрий Новиков, секретарь, член Президиума ЦК КПРФ. — «Анализ произошедшего КПРФ был проведён и представлен, в частности, на прошлогодней конференции в Китае. Мы видим здесь сочетание объективных и субъективных факторов, последние стали решающими, включая предательство руководства страны и партии. Немалую роль сыграло здесь и невнимание к вопросам идеологии, а также прямое вмешательство внешних сил».

Сегодня мы видим успешное развитие стран социализма, перемены в Латинской Америке, продолжает Дмитрий Новиков, но говорить о переломе соотношения сил в мире рано. Поэтому обмен мнениями, товарищеский разговор очень нужен, даже если он и выявит некоторую разность в подходах.

Сегодня мы видим успешное развитие стран социализма, перемены в Латинской Америке, продолжает Дмитрий Новиков, но говорить о переломе соотношения сил в мире рано. Поэтому обмен мнениями, товарищеский разговор очень нужен, даже если он и выявит некоторую разность в подходах.

КПРФ готовится отметить 20-летие восстановления деятельности партии. Программа партии принята в 1995 году, а в 2008 году принята её новая редакция. Дмитрий Новиков указывает, что одна из основных причин этого в том, что в 1990-е ещё была надежда на скорое восстановление социализма в нашей стране. Позже, в правление Путина, состоялась стабилизация буржуазного режима. Поэтому и возникла необходимость внести коррективы в программный документ. В программе записана задача борьбы за социализм XXI века. Этот тезис пока не развёрнут. Именно дискуссия в коммунистическом движении должна дать нам видение этой борьбы.

Дмитрий Новиков приводит оценки современного капитализма, озвученные на последнем пленуме ЦК КПРФ. Ещё раз подтверждаются ленинские оценки империализма.

В России медленно происходит становление пролетариата, отмечает представитель КПРФ. Есть проблема поиска союзников. Глобализация даёт возможность создавать единый фронт борьбы, так как рядом с социально-классовой идёт национально-освободительна борьба. И замкнуть это национальными рамками тоже неправильно, поэтому, в частности КПРФ активно сотрудничает в рамках СКП-КПСС.

Компартия Российской Федерации давно выступает за объединение сил в борьбе против антикоммунизма и антисоветизма. Дмитрий Новиков напомнил о декларации о необходимости осуждения преступлений империализма. «Черная книга капитализма» издана в России при поддержке КПРФ.

Октябрьский пленум — ключевой этап подготовки партии к съезду. На этом пленуме КПРФ сказала, что она верна марксизму-ленинизму как теории и диалектическому материализму как методу. Мы создаём по примеру наших товарищей из Украины учебный центр при ЦК КПРФ, рассказал Дмитрий Новиков. Рассматривается вопрос о создании журнала «Вопросы теории» и широкого привлечения учёных-марксистов к его изданию.

В планах партии начало вещания собственного телеканала в интернете.

КПРФ не отрекается от великого советского прошлого. Пропаганда достижений советского периода истории занимает важное место в её работе. И 22 декабря КПРФ проведёт торжественный вечер в честь 90-летия со дня образования СССР.

16 декабря конференция продолжит свою работу в режиме свободного обмена мнениями.

Версия для печати

www.politpros.com

как Гитлер пришёл к власти в 1933 году — РТ на русском

85 лет назад рейхсканцлером Германии был назначен лидер нацистской партии Адольф Гитлер. Это событие стало поворотным моментом в истории. 43-летний политик, которого не поддерживала даже половина населения, смог в кратчайшие сроки установить диктатуру, похоронив развитую парламентскую систему. Созданный фюрером Третий рейх унёс жизни десятков миллионов людей. Споры о том, можно ли было предотвратить приход Гитлера к власти, не прекращаются по сей день. RT разбирался, какие факторы сыграли ведущую роль в его восхождении.

30 января 1933 года на фоне острейшего экономического и политического кризиса в Германии рейхсканцлером стал лидер национал-социалистов Адольф Гитлер. Такое решение принял президент страны Пауль фон Гинденбург. 43-летний политик получил право на формирование нового правительства, которое он пообещал сделать коалиционным.

Гитлер выражал наиболее радикальные идеи в Веймарской республике (так называлось германское государство в 1919—1933 годах). Он считал, что олицетворяет волю народа, хотя до прихода к власти его партию поддерживала примерно треть избирателей. Рейхсканцлер был ярым противником демократии, парламентаризма и коммунизма.

Гинденбургу пообещали «сдерживать» нового главу правительства, но тот показал себя бескомпромиссным политическим игроком уже в первые недели после прихода к власти. В стране с глубокими демократическими традициями Гитлер установил диктаторский режим, устранив всех политических конкурентов.

Закрепившись в Германии, с 1936 года фюрер начал экспансию и на международной арене. После аннексии прилегающих к Германии территорий в сентябре 1939 года он развязал Вторую мировую войну, которая, по разным оценкам, унесла жизни от 50 до 80 млн человек.

«Подарок» Гитлеру

Политическая карьера ефрейтора Адольфа Гитлера началась в 1919 году, когда он вступил в Немецкую рабочую партию (предшественница гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии — НСДАП). Молодому политику потребовалось лишь два года, чтобы стать авторитарным лидером организации.

В ноябре 1923 года Гитлер стал вдохновителем знаменитого «пивного путча» — попытки свержения «предателей в Берлине». В 1924 году политика осудили на пять лет за государственную измену, но из баварской тюрьмы Ландсберг он вышел через девять месяцев.

После «пивного путча» нацистская партия находилась в непростой ситуации. На выборах в декабре 1924 года за НСДАП проголосовали лишь 3% избирателей, спустя четыре года — 2,3%. Во второй половине 1920-х годов в Веймарской республике был экономический подъём, и немцы предпочитали голосовать за умеренные силы.

- Руководство НСДАП в конце 1920-х годов

- © Wikipedia

«Настоящим подарком для Гитлера стал экономический кризис 1929—1933 годов. Промышленное производство Германии рухнуло на 40%. Это была настоящая катастрофа. Именно в этот период наблюдается взрывной рост популярности НСДАП», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов.

Также по теме

Третий рейх в камне: 80 лет назад нацисты начали строительство самого большого стадиона в мире

Третий рейх в камне: 80 лет назад нацисты начали строительство самого большого стадиона в мире 9 сентября 1937 года Адольф Гитлер заложил символический первый камень в основание грандиозного Немецкого стадиона, которому надлежало…

Гитлер стремился завоевать симпатии всех слоёв общества, но упор был сделан на сельских жителей, так как их было большинство. В выступлениях перед крестьянами фюрер высмеивал городские верхи и буржуазию.

В городах НСДАП пыталась создать ячейку практически на каждом крупном заводе. Одновременно Гитлер вёл переговоры в промышленных кругах, пользуясь стремлением крупного капитала обрести стабильность и новые рынки. В середине 1920-х годов его поддержали такие магнаты, как Густав Крупп, Роберт Бош, Фриц Тиссен, Альфред Гугенберг.

Кроме того, Гитлеру симпатизировала часть военной верхушки Германии. В среде высшего офицерства господствовали реваншистские настроения. Тем не менее до 1933 года значительная доля офицеров и ветеранов были преданы герою Первой мировой войны президенту Гинденбургу.

Популист и демагог

В основу пропаганды Гитлера легла идея об угнетённости немецкого народа из-за условий Версальского мирного договора. Подписанный в 1919 году документ лишил Германию «исконных земель». Страна потеряла богатые углём и сталью Эльзас и Лотарингию, а также ряд территорий на востоке. Кроме того, державы-победительницы наложили на Берлин огромную контрибуцию и ограничили возможности для наращивания военной мощи.

Гитлер убеждал немцев в бессмысленности демократического устройства Веймарской республики. Он постоянно напоминал обществу об унижении после Первой мировой войны, требовал отменить парламентскую систему и капиталистическое устройство. Также фюрер подчёркивал уникальность немецкой нации и говорил о необходимости «объединения» Германии, имея в виду возврат утраченных по Версальскому договору территорий и колоний.

«Гитлер выступал с банальными идеями, не пытаясь объяснить, какие конкретно меры он готов принять, чтобы сделать жизнь немцев лучше. Он путался в собственных обещаниях, даже не замечая этого. Гитлер был демагогом и популистом, а его лозунги были полны неприкрытого экстремизма», — пояснил Софронов.

По словам политолога, лидер нацистов научился играть на чувствах социальной несправедливости и превосходства немцев над другими народами. Простым людям столь упрощённый подход лидера НСДАП действительности льстил и был более понятен, чем пропаганда левых сил.

К 1932 году численность НСДАП выросла с 75 тыс. до 1,5 млн человек, а в феврале 1933 года количество обладателей партийных билетов достигло 12 млн. На досрочных парламентских выборах 1930 года НСДАП завоевала 18,3% голосов, на выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года — 33,1%.

- Полицейский рейд в Берлине, 1932 год

- © Bundesarchiv

В 1932 году Гитлер решил принять участие в президентской кампании. Таким образом фюрер бросил вызов Гинденбургу — самому авторитетному политику Веймарской республики. Глава государства победил только во втором туре, набрав 53% голосов. Гитлеру отдали предпочтение 36,8% избирателей.

К 1933 году Гитлер обладал огромным влиянием на социально-политическую жизнь Германии. Однако результаты парламентского и президентского голосований свидетельствовали о том, что лидер НСДАП всё же оставался второй фигурой в государстве: на его стороне не было подавляющего большинства избирателей.

«Формально Гитлер был никем»

Опрошенные RT эксперты полагают, что вплоть до 1933 года власти Веймарской республики могли относительно безболезненно устранить конкуренцию со стороны Гитлера. Однако роковую роль сыграло отсутствие консолидации в демократическом стане Германии и недооценка опасности, которую представлял лидер национал-социалистов.

Экономический кризис 1929—1933 годов погрузил Веймарскую республику в политический хаос. Кто ни оказывался у власти, не мог обуздать безработицу и нищету и был вынужден уходить в отставку.

Также по теме

Без шансов на спасение: как американские лётчики способствовали военным преступлениям нацистов

Без шансов на спасение: как американские лётчики способствовали военным преступлениям нацистов 75 лет назад, 12 сентября 1942 года, гитлеровские подводники потопили британский пароход «Лакония», который, помимо гражданских лиц,…

Ситуацию в стране усугублял и раскол левых сил. Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) и Коммунистическая партия (КПГ) находились в жёсткой конфронтации. Координируя свои действия с Москвой, лидер коммунистов Эрнст Тельман отказывался от какого-либо сотрудничества с социал-демократами, которых презрительно называл «социал-фашистами».

При этом КПГ порой вела себя парадоксально: в определённых ситуациях она шла на сделку с НСДАП, считая, что приход Гитлера к власти должен «ускорить пролетарскую революцию». Так, в ноябре 1932 года НСДАП и КПГ организовали совместную забастовку рабочих транспорта. Тогда Йозеф Геббельс выступал на одной трибуне с представителями коммунистов.

«Коммунисты поддерживали и некоторые парламентские акции национал-социалистов, ориентируясь на предписания Москвы и Коминтерна. Однако я бы не стала преувеличивать вклад КПГ в восхождение НСДАП. Несравнимо большую роль сыграли совсем другие факторы», — констатировала в беседе с RT доктор политических наук РГГУ Наталья Ростиславлева, директор Российско-германского учебно-научного центра.

Константин Софронов напомнил, что до февраля 1932 года Гитлер — уроженец Австро-Венгрии — был в принципе лишён возможности голосовать и быть избранным. В апреле 1925 года фюрер отказался от австрийского паспорта и на протяжении почти семи лет безуспешно пытался получить немецкое гражданство.

25 февраля 1932 года министр внутренних дел Брауншвейга Дитрих Клагас (член НСДАП) назначил Гитлера на должность атташе этой земли при представительстве в Берлине. Поскольку лидер НСДАП занял должность на госслужбе, государство было обязано выдать ему паспорт гражданина Германии.

«С формальной точки зрения Гитлер, учитывая его судимость и отсутствие гражданства, был никем. У властей Веймарской республики было множество инструментов для обуздания лидера НСДАП. Достаточно сказать, что он требовал уничтожения основ конституционного строя. В конце концов, Гитлера можно было просто устранить физически», — отметил Софронов.

Однако, как рассуждает эксперт, к триумфу Гитлера привела чудовищная недооценка его возможностей со стороны всех политических сил. По мнению Софронова, в Германии сложилась ситуация, когда на дерзость и нахальство НСДАП до января 1933 года власти отвечали половинчатыми мерами.

«Богемский ефрейтор»

Продвигаться на пост рейхсканцлера Гитлер начал с середины 1932 года через кулуарные переговоры с приближёнными к Гинденбургу госдеятелями, в частности через Франца фон Папена, бывшего главой правительства с 1 июня по 17 ноября 1932 года.

9 января 1933 года фон Папен уговорил 86-летнего главу государства принять условия Гитлера, хотя ранее Гинденбург категорически отказывался сотрудничать с «богемским ефрейтором». Считается, что фельдмаршал согласился на кандидатуру фюрера в обмен на обещание фон Папена «сдерживать» его агрессивный пыл. Для этого фон Папен должен был занять пост вице-канцлера в будущем коалиционном правительстве под руководством Гитлера.

- Рейхсканцлер Адольф Гитлер и рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург, 21 марта 1933 года

- © Bundesarchiv

Перед своим назначением лидер НСДАП провёл успешные переговоры с действующим рейхсканцлером Куртом фон Шлейхером, который являлся связующим звеном между политической и военной элитами.

Также фюрер заключил сделку с капиталистами, которых он, выступая перед народом, обещал уничтожить. Проводником интересов Гитлера в финансово-промышленных кругах был медиамагнат Альфред Гугенберг, председатель Немецкой национальной народной партии. Лидер НСДАП пообещал выделить ему два министерских портфеля.

27 января 1932 года в Дюссельдорфе Гитлер выступил перед 300 представителями крупного немецкого бизнеса. Объявленный Гитлером экономический курс в общих чертах устраивал бизнес-верхушку Веймарской республики.

«Естественно, при общении с капиталистами риторика фюрера была совершенно иная, чем при общении с рабочими. Ни о каком бесклассовом обществе и национализации предприятий речь не шла. Гитлер заверил бизнес, что сохранит капиталистический строй и обеспечит магнатов большими госзаказами вкупе с бесправной рабсилой в лице политзаключённых», — подчеркнула Ростиславлева.

По словам Софронов, тогдашние олигархи поддержали Гитлера, так как он был «противником коммунизма и ярым антисемитом».

«Промышленники рассчитывали прибрать к рукам активы, находившиеся в собственности евреев. При этом отношение к Гитлеру было достаточно высокомерным. Он воспринимался как выскочка и инструмент, благодаря которому Германия может обрести долгожданную стабильность», — отметил собеседник RT.

«Пощады не будет»

Получив пост рейхсканцлера, Гитлер сдержал обещание сформировать коалиционное правительство. Фон Папен стал вице-канцлером, Гугенбергу были отданы портфели министра экономики и министра сельского хозяйства.

Также по теме

«Странная война»: почему Франция и Великобритания не встали на защиту Польши от нацистской Германии

«Странная война»: почему Франция и Великобритания не встали на защиту Польши от нацистской Германии 3 сентября 1939 года Франция и Великобритания стали первыми государствами, которые объявили войну нацистской Германии. На тот момент…

Члены НСДАП получили только два министерских поста — Вильгельм Фрик был назначен главой МВД, а Герман Геринг стал министром без портфеля. В кабинет министров вошли преимущественно представители консервативных сил. Гитлер настоял, чтобы кандидатуры евреев и коммунистов с самого начала были исключены.

30 января 1933 года Гитлер поклялся трудиться ради «возрождения немецкой нации». В этот же день он провозгласил курс на «расовое очищение» общества, который предполагал дискриминацию всех «неарийских» народов, в первую очередь — евреев и цыган.

Уже 1 февраля рейхсканцлер добился от Гинденбурга разрешения объявить очередные досрочные выборы в парламент. На тот момент у НСДАП не было подавляющего большинства в рейхстаге: симпатии к СДПГ и КПГ были по-прежнему очень велики. Чтобы дискредитировать левые силы, штурмовые отряды (боевое крыло НСДАП — СА) организовали поджог здания рейхстага, свалив вину на голландского коммуниста Маринуса ван дер Люббе.

- Пожарная бригада в сожжённом Рейхстаге, 1933 год

- globallookpress.com

- © Scherl

Гитлер заявил, что не допустит «коммунистического восстания» и начал массовые репрессии против левых сил. В марте 1933 года были арестованы несколько тысяч коммунистов и глава КПГ Эрнст Тельман, который в августе 1944 года был расстрелян в Бухенвальде.

«Пощады не будет: кто встанет у нас на пути, будет уничтожен. Немецкий народ не поймёт мягкости. Каждый коммунистический функционер будет расстрелян там, где его застигнут. Коммунистических депутатов следует повесить этой же ночью. Следует арестовывать всех, кто хоть как-то связан с коммунистами. Теперь и социал-демократам с Рейхсбаннером (подконтрольная СДПГ фракция. — RT) больше не будет никакой пощады», — заявил Гитлер.

5 марта 1933 года НСДАП получила 43,9% голосов, что на 10% больше, чем на предыдущих выборах. В коалиции с консерваторами у нацистов было более 50% мандатов.

Также по теме

Взрыв в «Волчьем логове»: что сегодня думают немцы об организаторах самого известного покушения на Гитлера

Взрыв в «Волчьем логове»: что сегодня думают немцы об организаторах самого известного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера. Взрыв в главной ставке фюрера «Вольфсшанце» («Волчье…

В августе 1933 года Гитлер установил однопартийную систему. 28 февраля была запрещена деятельность КПГ, 22 июня — СДПГ, а в июне-июле все правые партии самораспустились. Строительство нацистского государства в Германии было завершено со смертью Гинденбурга (2 августа 1934 года) — cвоим указом Гитлер объединил пост президента с главой правительства.