Катков Михаил Никифорович

— известный русский публицист. Родился в Москве в 1818 г. от отца, мелкого чиновника, и матери грузинского происхождения. Окончил курс в Московском университете, по словесному отделению. В университете увлекался философией и примкнул к кружку Станкевича ; ближе всего сошелся с Белинским и Бакуниным. Был деятельным сотрудником «Московского Наблюдателя», когда его редактировал Белинский, и в одно время с последним начал сотрудничать и в «Отечественных Записках» Краевского. Писал он преимущественно библиографические заметки, переводил Гейне, Гофмана, Шекспира. В «Отечественных Записках» обратили на себя внимание его статьи: «О русских народных песнях», «Об истории древней русской словесности Максимовича», о «Сочинениях графини Сарры Толстой», написанные в приподнятом национальном духе, с оттенком мистического настроения. Белинский так увлекся ими, что усмотрел в авторе «великую надежду науки и русской литературы». В конце 1840 г. Катков уехал в Берлин, где в течение двух семестров слушал лекции Шеллинга. По возвращении из-за границы он старался поступить на государственную службу. «Максимум моей амбиции, — пишет он Краевскому, — попасть к какому-нибудь тузу или тузику в особые поручения». В это время он порывает все свои литературные связи. Изменяется также и взгляд Белинского на него. Попечитель Московского учебного округа, граф Строганов , обративший внимание на Каткова, как на очень способного студента, доставляет ему уроки в разных аристократических семействах. В 1845 г. он защищает диссертацию об «Элементах и формах славяно-русского языка» и назначается адъюнктом по кафедре философии. Как профессор, Катков, по свидетельству друга своего Н.А. Любимова , даром слова не обладал и не мог увлекать слушателей. Когда, в 1850 г., преподавание философии было возложено на профессора богословия, Катков сделался редактором «Московских Ведомостей» и чиновником особых поручений при министерстве народного просвещения. В 1852 г. в «Пропилеях» — сборнике, издававшемся Леонтьевым , с которым Катков близко сошелся еще в 1847 г., — появилось философское сочинение Каткова: «Очерки древнего периода греческой философии». В 1856 г. Каткову удалось, при поддержке товарища министра народного просвещения, князя П.А. Вяземского , получить разрешение на издание «Русского Вестника». Сначала он не принимал участия в том отделе журнала, который был посвящен специально обсуждению политических вопросов, т. е. в «Современной Летописи». Наступившая эра коренных государственных реформ возбуждает в нем, однако, интерес к политике. Он начинает заниматься английским государственным строем, изучает Блэкстона и Гнейста, совершает поездку в Англию, чтобы лично присмотреться к английским порядкам, высказывается против революционных и социалистических увлечений, является горячим поборником английских государственных учреждений, мечтает о создании русской джентри, увлекается институтом английских мировых судей и выступает решительным защитником свободы слова, суда присяжных, местного самоуправления. Во всех случаях столкновения с цензурой Катков обращался к высшим властям с обстоятельно изложенными записками, в которых излагал свои взгляды на текущие государственные и общественные вопросы. Благодаря связям, которые он имел в высших правительственных сферах, записки эти достигали цели. Через графа Строганова он заручился расположением графа Блудова , и таким образом даже гнев некоторых министров оказывался по отношению к нему бессильным. В 1863 г. он стал, вместе с Леонтьевым, редактором «Московских Ведомостей». Когда, в январе того же года, в Польше началось восстание, Катков отнесся к нему довольно равнодушно. Только по мере того, как с разных сторон посыпались всеподданнейшие адреса и разгоралась дипломатическая переписка, Катков стал помещать в своей газете страстные статьи, с одной стороны, апеллируя к патриотическим чувствам русского народа, с другой — требуя «не подавления польской народности, а призвания ее к новой, общей с Россией политической жизни». Таково было настроение Каткова до назначения Муравьева генерал-губернатором в Вильне. Независимо от строгих репрессивных мер, правительство решило опираться не на шляхту, а на польское крестьянство. В этих видах задумана была крестьянская реформа 1864 г. Первый в печати указал на необходимость такой реформы И.С. Аксаков; Катков восстал против нее, доказывая, что она неосуществима. В этом смысле он высказывался еще осенью 1863 г., а 19 февраля следующего года реформа уже осуществлялась. Сочувствие, которое встретили статьи Каткова по польскому вопросу в некоторой части русского общества, внушило ему высокое мнение о публицистической его роли. Он провозглашал, в начале 1866 г., что «истинный корень мятежа не в Париже, Варшаве или Вильне, а в Петербурге», в деятельности тех лиц, «которые не протестуют против сильных влияний, способствующих злу». Отказ Каткова напечатать первое предостережение, данное «Московским Ведомостям», повлек за собой второе, а на следующий день — третье предостережение, с приостановкой газеты на два месяца. Вслед затем ему удалось испросить Высочайшую аудиенцию, и он получил возможность возобновить свою деятельность, значительно, однако, умерив тон своих статей. В 1870 г. он снова получает предостережение, но уже не отказывается, как в 1866 г., принять его, а сознается в своей ошибке и затем, до начала 80-х годов, не помещает в своей газете статей, которые могли бы вrunivers.ru

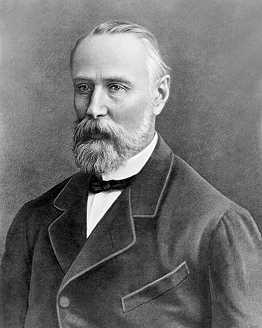

М.Н. Катков

ЖУРНАЛЬНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТКОВА

Михаил Никифорович Катков (1818-1887) в 30-е годы входил в кружок Станкевича и был дружен с Белинским, познакомив его с гегелевской философией, в 1880-е же годы окончил свою жизнь реакционером, злейшим врагом демократии.

В 1838 г. при Белинском Катков участвует в «Московском наблюдателе», вместе с Белинским приходит в «Отечественные записки» Краевского. После путешествия за границу, где он прослушал лекций Шеллинга, возвратившись в Россию, М.Н. Катков становится профессором Московского университета (возглавив кафедру философии с 1845 года до ее закрытия в 1848 году).

С 1851 по 1855 и с 1863 года по дату смерти Катков редактирует газету «Московские новости» и журнал «Русский вестник».

Первоначально в своем журнале он пытается объединить различных писателей, что ему удается: так, в середине 1850-х годов у него печатает «Губернские очерки» Салтыков-Щедрин, ушедший из «Современника» Лев Толстой публикует «Казаков» и «Анну Каренину», печатаются Курочкин, Минаев, Островский, А. Толстой. Тургенев печатает романы «Накануне», «Отцы и дети», позже — «Дым». Достоевский — все основные романы.

При определенном сочувствии реформам 1860-х годов Катков придерживается в качестве общественного идеала английского конституционализма. В то же время он ведет полемику с «Современником» и «Русским словом» в 1861 году, в 1862 году выступает против «Колокола».

Переход Каткова на реакционные позиции связан с его отношением к польскому восстанию 1863 года, когда он безоговорочно поддерживает душителя Польши Муравьева-вешателя и выступает против вмешательства Европы в «польские дела».

Катков переходит к борьбе с «нигилистами»: в его журнале печатаются «Марево» Клюшникова (1864), «Взбаламученное море» Писемского (1863), «На ножах» Лескова (1870-1871), «Бесы» Достоевского (1871-1872) — так называемые «антинигилистические» романы.

Независимый тон Каткова порождал много врагов, пытавшихся лишить его «Московских ведомостей». В ответ на это М.Н. Катков добивается личной аудиенции у царя: после беседы с Александром II Катков возвращается в свой редакторский кабинет, что приводит к отставке его противника — министра внутренних дел Валуева.

После 1866 года происходит сближение Каткова с графом Д. Толстым, министром народного просвещения, прозванного министром народного помрачения. Вслед за этим Катков переходит к борьбе с реформами: он выступает против суда присяжных, за суд сословных представителей, требует репрессивных мер по отношению к революционерам, приветствует избиение студентов мясниками Охотного ряда, произошедшее 3 апреля 1878 года. Катков осуждает Александра II за «уступки» «революции».

Позиция Каткова осуждается писателями: с ним порывает Лев Толстой, на пушкинском празднике в 1880 году Тургенев демонстративно отвернулся от Каткова.

Пришедший к власти Александр III поначалу проявил колебания. В своем стремлении ободрить нового царя Обер-прокурор Святейшего Синода К. Победоносцев опирается на Каткова, опубликовавшего в газете статью, где говорилось: «Единая власть и никакой иной власти в стране, и стомиллионный, только ему покорный народ, — вот истинное царство…».

В ответ Александр III обещал «охранять» «самодержавную власть» «от всяких на нее поползновений». Печатая царский манифест, Катков заявляет: «Царственное слово возвращает России русского царя самодержавного».

Возложив добровольно на себя «полицейские функции», Катков выискивал пособников революции среди высших государственных чиновников. Он присвоил себе право произносить фразы словно бы от лица высшей власти: «Итак, господа, встаньте: правительство идет, правительство возвращается!».

В конце жизни Катков требовал превращения судей в зависимых от министра чиновников и отмены суда присяжных, установления контроля над кассационным Сенатом. Катков требовал уничтожить земства. Воистину это был апологет контрреформ, которые ему теперь представлялись источником революции в России.

Он умер в 1887 году. После его смерти было созвано специальное заседание Совета министров, на котором решался вопрос, кому передать катковские газету и журнал, что подтвердило давно очевидный факт, что они стали печатными органами властей. После передачи из рук в руки они попадают Льву Тихомирову, бывшему члену Центрального исполнительного комитета «Народной воли», ренегату и предателю революции.

studfiles.net

Катков Михаил Никифорович Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с похожими именами, см. Катков и Катков, Михаил.| Михаил Никифорович Катков | |||

|---|---|---|---|

| Дата рождения | 1 (13) ноября 1818[1][2] | ||

| Место рождения | Москва | ||

| Дата смерти | 20 июля (1 августа) 1887[1][3][2](68 лет) | ||

| Место смерти | с. Знаменское-Садки, Подольский уезд, Московская губерния | ||

| Гражданство | Российская империя Российская империя | ||

| Род деятельности | публицист, издатель, литературный критик | ||

| Язык произведений | русский | ||

| Награды | |||

| Подпись | |||

| Произведения в Викитеке | |||

| Файлы на Викискладе | |||

| Цитаты в Викицитатнике | |||

Михаи́л Ники́форович Катко́в (1 [13] ноября 1818, по другим сведениям 6 [18] ноября 1817, Москва — 20 июля [1 августа] 1887, село Знаменское-Садки Подольского уезда Московской губернии) — влиятельный русский публицист, издатель, литературный критик консервативно-охранительных взглядов. Редактор газеты «Московские ведомости», основоположник русской политической журналистики. В своих изданиях обеспечивал идеологическую поддержку контрреформам Александра III. Тайный советник (1882).

Умер Михаил Никифорович Катков, редактор-издатель «Московских ведомостей» и «Русского вестника», публицист-политик :: Издательство Русская Идея

20.07.1887 (2.08). — Умер Михаил Никифорович Катков, редактор-издатель «Московских ведомостей» и «Русского вестника», публицист-политик

М.Н. Катков – «государственный деятель без государственной должности»

К познанию России от обратного – 12

Михаил Никифорович Катков (1.11.1818–20.7.1887) – редактор и издатель газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», влиятельнейший публицист национально-консервативного направления, твердо стоявший за честь и благоденствие России. Родился в семье мелкого канцелярского чиновника, детство и юность прошли в бедности. Катков учился в Преображенском сиротском училище, 1-й Московской гимназии и в частном пансионе.

В 1834–1838 гг. Катков столь успешно занимался на словесном отделении Московского университета, что слушать его ответы приходили студенты, а курс он окончил кандидатом с отличием. Будучи западником, Катков вошел в антиправительственные кружки Н.В. Станкевича и В.Г. Белинского, был знаком с А.И. Герценом, близко сошелся с революционером-нигилистом (впоследствии масоном-сатанистом) М.А. Бакуниным.

В 1839 г. Катков поехал набираться ума в передовую Европу. Живя уроками и не вылезая из долгов, он поступил в Берлинский университет, где слушал лекции Шеллинга. Ума набрался быстро: уже в 1842 г. Катков вернулся в Россию, совершенно другим человеком и разошелся с былыми соратниками и в дальнейшем повел как публицист жесткую борьбу против революционеров. Разумеется те заклеймили его «ренегатом».

В 1845 г. Катков защитил диссертацию «Об элементах и формах славяно-русского языка» и стал адъюнктом на кафедре философии, занимаясь до 1850 г. исключительно наукой. В 1850 г. вышло распоряжение, по которому философию могли преподавать только профессора богословия. В 1850–1855 гг. Катков заведовал редакцией газеты «Московские ведомости». В 1856 г. стал издателем-редактором журнала «Русский вестник», где он выступал за освобождение крестьян с землей за выкуп для создания «надежного класса» средних землевладельцев, считал необходимым введение местного самоуправления. Благодаря умелому подбору сотрудников и хорошей постановке беллетристического отдела журнал пользовался большим успехом.

С середины 1860-х гг. общественному спокойствию России стали серьезно угрожать умножившиеся нигилисты всех мастей. Катков выступил против их вождей – Н.Г. Чернышевского и А.И. Герцена. В свою очередь Герцен писал о Каткове: «Либеральный публицист… бросил за борт либерализм, конституционализм, поклонение Европе… внезапно почувствовав себя неистовым патриотом». С особой силой эта борьба обострилась в 1863 г., когда Катков возглавил «Московские ведомости» и в это же время началось восстание в Польше, политически и пропагандно поддержанное иностранными державами. Они объединились против России, обезпокоенные ее влиянием в делах славянских государств, однако должный отпор этим угрозам в России поначалу отсутствовал.

Общаясь с представителями всех слоев русского общества, Катков приходит к выводу, что «нигде не видно крепкой закваски, нет никакого общественного типа, имеющего задатки силы». Поэтому в деле общественного служения стране Катков, держась «в стороне от всяких политических партий и не ища себе союзников, укрепился в намерении полагаться исключительно на себя. Опыт уже доказал, какую громадную пользу принес он, идя своим путем, ибо главным образом, или даже исключительно, ему обязаны были мы успехом в борьбе с возмутившейся Польшей. Сам по себе мятеж был не страшен, но весьма серьезная опасность заключалась в безалаберном настроении общества и в шатаниях правительства; даже такой энергичный человек, как граф М.Н. Муравьев, очутился бы в затруднительном положении, если бы Катков не произвел быстрого и благотворного переворота в общественном мнении и если бы не подкрепил Государя, который колебался среди различных и весьма опасных влияний. И Катков понял, в чем состоит его призвание, решился быть верным слугой правительства, быть его советником, не занимая никакого официального положения, преследуя лишь цели, клонящиеся к пользе и безопасности государства» (Е. Феоктистов. «За кулисами политики и литературы»).

Катков заявил, что для сохранения единства империи допустимы любые средства, в том числе вооруженные против мятежников. Находясь вне правительства, но будучи влиятельным публицистом, пользующимся поддержкой большей части русского общества, Катков побуждал власти к решительным действиям. Своими великими заслугами в польском вопросе Михаил Никифорович «завоевал себе положение государственного деятеля без государственной должности; недостаточно было сказать, что он является выразителем общественного мнения: нет, он создавал общественное мнение, которому приходилось следовать за ним… Он составил блестящую репутацию кн. Горчакову, отважившемуся, после долгих колебаний, под влиянием «Московских ведомостей» дать решительный отпор западным державам, выступившим с наглыми требованиями относительно Польши» (Е. Феоктистов).

«Все опиралось на «золотое перо» Каткова… Нельзя сказать, чтобы Катков был гениален, но перо его было воистину гениально… Он мог в лучшую минуту сказать единственное слово, – слово, которое в напряжении, силе и красоте своей уже было фактом, то есть моментальной неодолимо родило из себя факты и вереницы фактов. Катков – иногда, изредка – говорил как бы «указами»: его слово «указывало» и «приказывало». «Оставалось переписать… – и часто министры, подавленные словом его, «переписывали» его передовицы в министерских распоряжениях и т.д.», – писал В.В. Розанов.

«Катков жил вне Петербурга, не у «дел», вдали, в Москве. И он как бы поставил под московскую цензуру эту петербургскую власть, эти «петербургские должности», не исполняющие или худо исполняющие «свою должность». Критерием же и руководящим в критике принципом было то историческое дело, которое Москва сделала для России. Дело это – единство и величие России… Катков не мог бы вырасти и сложиться в Петербурге; Петербург разбил бы его на мелочи. Только в Москве, вдали от средоточия «текущих дел», – от судов и пересудов о мелочах этих дел, вблизи Кремля и московских соборов, могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая. В Петербурге, и именно во «властных сферах», боялись Каткова. Чего боялись? Боялись в себе недостойного, малого служения России, боялись в себе эгоизма, «своей корысти». И – того, что все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его громадного ума, зоркого глаза, разящего слова. На Страстном бульваре, в Москве, была установлена как бы «инспекция всероссийской службы», и этой инспекции все боялись, естественно, все ее смущались. И – ненавидели, клеветали на нее…» (В. Розанов. «Суворин и Катков»).

В 1866 г., не оставляя газету, Катков стал чиновником особых поручений при министре народного просвещения. Чем ощутимее была революционная атмосфера, тем все более «правым» становился Катков. Он много писал об экономических проблемах, пропагандируя усиленное промышленное развитие, полагая, что таким образом Россия сможет укрепить военную мощь, утвердиться на міровом рынке и сохранить целостность империи. Но это не значило, по мнению Каткова, что страна перестанет быть аграрной, а дворянство не останется опорой престолу. Большую роль Катков отводил образованию, полагая, что правильная воспитательная система сможет противодействовать развивающемуся «нигилизму».

После убийства Александра II Катков стал сторонником жесткого курса Александра III, сблизившись с К.П. Победоносцевым. «Не парламентаризму ли должны мы завидовать, этой пошлой доктрине, везде потерявшей кредит, которая может быть годна только как средство постепенного ослабления власти и перемещения ее из рук в другие», – писал Катков, центральной идеей публицистики которого стало обоснование самодержавия как власти, единственно возможной в России. Неприятие Катковым либеральных реформ было тем сильнее, чем больше когда-то он сам за них ратовал – тем самым он искупал свою вину и западнические грехи молодости.

Не будет преувеличением сказать, что в значительной части общества национальное чувство во второй половине XIX века было возбуждено тем громадным влиянием, которым пользовались «Московские ведомости», издаваемые М.Н. Катковым.

Катков умер в своей усадьбе. Его смерть была воспринята как государственное событие, и в церквах всей России служили панихиды по усопшему.

Использован материал:

http://www.hrono.info/biograf/katkov.html

К познанию России «от обратного» — см. также:

1. Памяти Н.М. Языкова.

2. Герцен: «Террором создать ничего нельзя».

3. Памяти Л.А. Тихомирова.

4. Достоевский: «Православие – наш социализм».

5. Жертва Гоголя Божественной правде.

6. Самарин: от Гегеля – к Православию.

7. Костомаров: Малороссия как малая родина.

8. Карамзин: от масонства к монархизму.

9. Иван Киреевский: от романтизма к Православию.

10. Памяти К.С. Аксакова.

11. Памяти П.А. Вяземского.

12. М.Н. Катков: «государственный деятель без государственной должности».

13. А.В. Карташев: от масонского министра – к апологету Св. Руси.

Поделиться новостью в соцсетях

rusidea.org

КАТКОВ • Большая российская энциклопедия

М. Н. Катков. Фото 1860-х гг.

КАТКО́В Михаил Никифорович [1(13).11.1818, по др. сведениям, 6(18).11.1817, Москва – 20.7(1.8).1887, с. Знаменское Подольского у. Моск. губ.; похоронен в Москве], один из наиболее влиятельных рос. публицистов 2-й пол. 19 в., обществ. и политич. деятель, тайн. сов. (1882). Из семьи мелкого чиновника, выслужившегося в личные дворяне. Потомств. дворянин (1863). Окончил словесное отделение Моск. ун-та (1838). С 1837 чл. кружка Н. В. Станкевича. Автор стихотв. переводов произведений Г. Гейне, У. Шекспира и др., а также критич. статей. Испытал влияние нем. классич. философии, особенно «философии откровения» Ф. В. Шеллинга, чьи лекции К. слушал в 1840–1842 в Берлинском ун-те. Стержнем мировоззрения К. стали православная религиозность и идея служения интересам государства. Адъюнкт по кафедре философии Моск. ун-та (1845–50).

Редактор газ. «Московские ведомости» (в 1851–55 и 1863–87; с 1863 К. вместе со своим другом и единомышленником П. М. Леонтьевым арендовал эту газету у Моск. ун-та). В 1850-е гг. К. изменил облик газеты, расширил её объём и тематику, активно привлекая к сотрудничеству профессоров университета. Основатель (1856) и, вплоть до своей смерти, редактор-издатель (совм. с Леонтьевым) ж. «Русский вестник». Неоднократные объяснения К. с цензурой способствовали расширению круга вопросов, дозволенных к обсуждению в печати. К. отличался авторитарной манерой редактирования журнала; в частности, неоднократно публиковал лит. произведения, внося в них собств. правку без ведома авторов. Мн. писатели крайне негативно отзывались о сотрудничестве с издателем «Русского вестника». Вместе с тем именно в журнале К. впервые увидели свет важнейшие произведения мн. великих рус. писателей 2-й пол. 19 в. – Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Тургенева и др.

Первоначально политич. взгляды К. были умеренно либеральными, он был сторонником брит. политич. модели. Сквозной идеей в его публицистике была идея о первостепенности гос. интересов, выразителем которых является монархия как единственно возможная, по мнению К., верховная власть в России. Будучи убеждён в существовании божественного плана и высшей цели развития всех народов, К. представлял историю России цепью закономерных явлений, целью которых было создание могущественного гос-ва. К. осуждал тайные организации, разрушающие государство, вне зависимости от того, какие идеи они исповедуют, и видел единственный путь развития общества в союзе просвещения и сильной гос. власти. С сер. 1850-х гг. его взгляды постепенно эволюционировали. К кон. 1850-х гг. лейтмотивом статей К. стал тезис о том, что «истинное развитие совершается не ломкою и уничтожением, а преобразованием, которое пользуется бережно всеми элементами, находимыми в действительности». Кульминацией развития этих идей стала ст. «К какой принадлежим мы партии» («Русский вестник», 1862, № 2), спровоцировавшая дискуссию между К. и А. И. Герценом, в ходе которой К. добился права открыто полемизировать с газ. Герцена «Колокол» в рос. печати. Одновременно К. вёл борьбу с редакцией ж. «Современник».

В период Польского восстания 1863–64 К. резко осудил действия повстанцев с нац.-гос. позиций, доказывал, что т. н. польский вопрос не являлся исключительно вопросом самоопределения поляков, но и затрагивал интересы русского, белорус., укр., литов. и еврейского народов, живших на территориях, которые входили в сферу притязаний повстанцев. Причины восстания К. видел не столько в политич. и социально-экономич. положении Царства Польского, сколько в происках придворной группировки во главе с вел. кн. Константином Николаевичем – наместником Е. И. В. в Царстве Польском. К. выступал за решительные меры при подавлении восстания, поддерживая действия генерал-губернатора Сев.-Зап. края М. Н. Муравьёва.

В 1860-е гг. К. поддерживал реформы имп. Александра II, однако к 1870-м гг. охладел к ним, а после убийства императора народовольцами (1881) перешёл на позиции крайнего консерватизма и выступил за проведение ряда контрпреобразований, которые, как он полагал, были необходимы для сохранения стабильности в государстве и для его благополучного развития.

В период подготовки земской реформы 1864 К. выступал за введение органов самоуправления с широкими полномочиями, в т. ч. с правом обсуждать политич. вопросы. Считал, что решающий голос в этих органах должен принадлежать крупным землевладельцам, способным противостоять произволу бюрократии. В 1870-е гг. К. начал рассматривать земства как органы с исключительно хозяйств. компетенцией; в 1880-е гг. пришёл к заключению, что «земский парламент» оказался несовместимым с самодержавием и должен быть упразднён.

С нач. 1860-х гг. К. выступал за необходимость развития в России классич. среднего образования по прус. образцу: сосредоточение внимания учащихся на нескольких осн. предметах – такими К. считал лат. и др.-греч. языки, а также математику, составлявшие, по его представлению, «общий корень всех умственных специальностей». В 1867, с целью показать на практике преимущества «классицизма», К. совм. с П. М. Леонтьевым основал Катковский лицей (открыт в 1868), возглавлял его в 1879–87. Имея большое влияние на мин. нар. просвещения Д. А. Толстого, К. в 1871 добился пересмотра реформы гимназий 1864 в соответствии с принципами, которые он отстаивал. В области университетского образования К. первоначально поддержал широкую автономию советов университетов, установленную Общим уставом рос. ун-тов 1863. Однако с нач. 1870-х гг. стал считать её фактором развития нигилизма и мн. др. осуждавшихся им явлений 1860–70-х гг. Гл. целью предлагавшихся К. преобразований высшей школы было установление более строгого гос. контроля над студенчеством и профессурой. Выступал также за то, чтобы проводить практич. занятия, ввести институт приват-доцентов и соревновательность в чтении лекционных курсов, заменить курсовые экзамены выпускными гос. экзаменами по общим для всех университетов программам (планы К. с незначит. изменениями реализованы Общим уставом имп. рос. ун-тов 1884).

С нач. 1870-х гг. К. выступал с критикой судебной реформы 1864, особенно суда присяжных, к которому, по его мнению, рос. общество не было готово. После вынесения судом присяжных оправдат. приговора В. И. Засулич (1878) К. повёл в печати кампанию против либеральной общественности («интеллигенции»). В 1884 критика К. судебной системы «как особого самоправного государства» приобрела систематич. характер.

К. резко осуждал политику Мин-ва финансов по «прививанию» в России зап. «биржевого капитализма», подчёркивал самобытный характер рос. нар. хозяйства. Выдвинул программу развития автаркической «национальной» экономики, отгороженной от зап.-европ. стран таможенными барьерами. Сторонник протекционизма, настаивал на расширении гос. вмешательства в экономику, усилении контроля над частным предпринимательством, предлагал выкупить все частные железные дороги в казну, ввести винную и табачную монополии и др. С целью изоляции России от мирового рынка рекомендовал отказаться от восстановления металлич. денежного обращения и сохранить бумажный кредитный рубль как нац. денежную единицу.

В вопросах внешней политики К. иногда вступал в прямую конфронтацию с МИДом, неоднократно вызывая недовольство монарха. Полагал, что в условиях изменчивой междунар. обстановки у России не может быть постоянных союзников или противников. Эта прагматич. позиция вела к изменениям его внешнеполитич. симпатий. Так, во время Польского восстания 1863–64 К. выступал против Франции как союзника повстанцев, однако затем настаивал на сближении России с Францией в противовес Великобритании. Во время франко-прус. войны 1870–71 К. выступил в поддержку Пруссии, рассматривая её как новую силу, способную стать союзником России в борьбе с Австро-Венгрией и Великобританией. После Берлинского конгресса 1878 К. вновь выступал за союз с Францией, однако в 1882, после сближения Франции и Великобритании, вернулся к убеждению о необходимости союза с Германией. В 1886 К. начал кампанию против неё, пытаясь убедить правительство в выгодности сближения с Францией. В Восточном вопросе К. первоначально был противником расчленения Османской империи и воен. вмешательства России в её дела, однако по мере обострения восточного кризиса в сер. 1870-х гг. выступил за самые решительные действия.

К. был одним из гл. авторитетов в рус. политич. журналистике. Сила его публицистики во многом была вызвана умением сочетать охранительные идеи с выступлениями против действий отд. высших чиновников, что придавало изданиям К. определённую оппозиционность. К его деятельности в целом благосклонно относились императоры Александр II и особенно Александр III. В период «Контрреформ» 1880–90-х гг. во многом по настоянию К. были уволены со своих постов и заменены ставленниками консервативных кругов последние представители либеральной «партии» в правительстве: мин. нар. просвещения барон А. П. Николаи (в 1882 заменён И. Д. Деляновым), мин. юстиции Д. Н. Набоков (в 1885 заменён Н. А. Манасеиным) и мин. финансов Н. Х. Бунге (в 1887 заменён И. А. Вышнеградским). По словам Е. М. Феоктистова, положение К. – это «первый пример в России, чтобы человек без связей и покровительства, единственно силой своего таланта и горячего убеждения, приобрёл неслыханную диктатуру над умами… Правительство боялось его и вместе с тем заискивало в нём».

bigenc.ru

Михаил Никифорович Катков — Традиция

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»

Михаил Никифорович Катков (1818, Москва — 1887, с. Знаменское Московской губ.) — выдающийся русский журналист, редактор, издатель. Род. в семье мелкого канцелярского чиновника, детство и юность прошли в бедности. Катков учился в Преображенском сиротском училище 1-й Московской гимназии и в частном пансионе. В 1834—1838 Катков столь успешно занимался на словесном отделении Московского университета, что слушать его ответы приходили студенты, а курс он окончил кандидатом с отличием.

Катков вошел в кружки Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского, был знаком с А. И. Герценом, близко сошелся с М. А. Бакуниным, печатался в журналах «Отечественные записки» и «Московский наблюдатель». Живя уроками и не вылезая из долгов, Катков в 1839 поступил в Берлинский университет, где слушал лекции Шеллинга. В 1842 Катков вернулся в Россию, но совершенно разошелся с былыми товарищами, что Белинский предвидел, сообщая о Каткове: «В нем бездна самолюбия и эгоизма… Этот человек как-то не вошел в наш круг, а пристал к нему».

В 1845 Катков защитил диссертацию «Об элементах и формах славяно-русского языка» и стал адъюнктом на кафедре философии, занимаясь до 1850 исключительно наукой. В 1850 вышло распоряжение, по которому философию могли преподавать только профессора богословия. В 1850—1855 Катков заведовал редакцией газеты «Московские ведомости». В 1856 Катков стал издателем-редактором умеренно-либерального журнала «Русский вестник», где он выступал в защиту конституционно-монархических принципов государственного устройства, безусловно поддерживая готовящиеся правительством реформы. Катков считал правильным освобождение крестьян с землей за выкуп для создания «надежного класса» средних землевладельцев, считал необходимым введение местного самоуправления. Благодаря умелому подбору сотрудников и хорошей постановке беллетристического отдела журнал стад пользоваться большим успехом.

Катков — либерал-западник и англоман — выступил против Н. Г. Чернышевского и А. И. Герцена с их надеждами на революционное развитие событий. В 1863 Катков возглавил «Московские ведомости». В это же время началось восстание в Польше. Катков заявил, что держать Польшу «вооруженной рукой» — историческая необходимость. Для сохранения единства империи Катков считал допустимыми любые средства. Находясь вне правительства, но будучи влиятельным публицистом, пользующимся поддержкой большей части российского общества, Катков побуждал власти к решительным действиям. Герцен писал о Каткове: «Либеральный публицист… бросил за борт либерализм, конституционализм, поклонение Европе… внезапно почувствовав себя неистовым патриотом».

В 1866, не оставляя газеты, Катков стал чиновником особых поручений при министре народного просвещения. Чем ощутимее была революционная атмосфера, тем все более «правым» становился Катков. Он много писал об экономических проблемах, пропагандируя усиленное промышленное развитие, полагая, что таким образом Россия сможет укрепить военную мощь, утвердиться на мировом рынке и сохранить целостность империи. Но это не значило, по мнению Каткова, что страна перестанет быть аграрной, а дворянство не останется опорой престолу. Большую роль Катков отводил образованию, полагая, что правильная воспитательная система сможет противодействовать развивающемуся «нигилизму».

После убийства Александра II Катков стал сторонником жесткого курса Александра III, сблизившись с К. П. Победоносцевым. «Не парламентаризму ли должны мы завидовать, этой пошлой доктрине, везде потерявшей кредит, которая может быть годна только как средство постепенного ослабления власти и перемещения её из рук в другие», — писал Катков, центральной идеей публицистики которого стало обоснование самодержавия как власти, единственно возможной в России. Ненависть Каткова к новым пореформенным порядкам и учреждениям (судам, земству и т. д.) была тем сильнее, чем больше когда-то он сам за них ратовал. Катков умер в своей великолепной усадьбе. Его смерть была воспринята как государственное событие и в церквах всей России служили панихиды по усопшему.

traditio.wiki

XPOHOCВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТФОРУМ ХРОНОСАНОВОСТИ ХРОНОСАБИБЛИОТЕКА ХРОНОСАИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИБИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫСТРАНЫ И ГОСУДАРСТВАЭТНОНИМЫРЕЛИГИИ МИРАСТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫМЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯКАРТА САЙТААВТОРЫ ХРОНОСАРодственные проекты:РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙДОКУМЕНТЫ XX ВЕКАИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯПРАВИТЕЛИ МИРАВОЙНА 1812 ГОДАПЕРВАЯ МИРОВАЯСЛАВЯНСТВОЭТНОЦИКЛОПЕДИЯАПСУАРАРУССКОЕ ПОЛЕ | Михаил Никифорович КатковКатков Михаил Никифирович (1(13). 02.1818 (по др. данным, 6(18). 11.1817), Москва — 20.07 (1.08).1887, с. Знаменское Подольского у. Московской губ.) — публицист, философ, общественный деятель. Родился в семье чиновника Московского губернского правления. После ранней смерти отца был отдан в Преображенское сиротское училище. Среднее образование завершил в 1-й Московской гимназии и пансионе проф. М. Г. Павлова. В 1834 году был зачислен на словесное отделение Московского университета, который окончил в 1838 году со степенью кандидата. Во время учебы примкнул к кружку Станкевича, сблизился с М. А. Бакуниным и Белинским. Сотрудничал в «Московском наблюдателе» (1838-1839) и «Отечественных записках» (1839-1840). В 1840-1841 гг. прослушал в Берлинском университете курс философии у Ф. Шеллинга. Возвратившись в Россию, работал домашним учителем в семействах Голицыных, Римских-Корсаковых, Талызиных. В 1845 году, после защиты магистерской диссертации «Об элементах и формах славяно-русского языка», назначается адъюнктом (помощником профессора) вновь созданной в Московском университете кафедры философии. Преподавал философию истории, логику, психологию. После правительственного распоряжения 1850 году о прекращении преподавания философии Катков занял должность редактора университетской газ. «Московские ведомости», которой руководил почти 30 лет (1850-1855, 1863-1887). В 1856 году Ученый совет Московского университета утвердил его в звании и. о. профессора истории русской и всеобщей литературы, но он отказался от кафедры, предпочитая редакторскую деятельность в новом общественно-политическом журнале «Русский вестник» В начало 60-х годов Катков вводит в обиход термин «нигилизм» для обозначения полного отрицания, проповеди разрушения ради разрушения, отсутствия положительных взглядов адептов «теорий, создаваемых из ничего» (причисляя к ним Чернышевского и других «шестидесятников»). Все это изменило отношение правительства к Каткову, который сам числился в списках неблагонадежных литераторов, и он в 1863 году получает вместе с профессором Московского университета П. М. Леонтьевым в аренду газету «Московские ведомости». В своей публицистике Катков развернул аргументацию в пользу консерватизма и монархии. Он следует положениям так называемой органической теории: на определенном этапе развития культурно-исторического организма формируется духовный организм, складываются общественные отношения, из которых развивается государство, в народе пробуждается «самосознательный» и свободный дух. Катков считает, что свобода возможна только там, где присутствует власть, способная защитить личную свободу людей, и, таким образом, пытается включить «свободу» как конструктивный элемент в основы государственности и общественности. С его точки зрения, ослабление власти неизбежно порождает смуту, в результате — начинается разложение, «совершаются насилия», «колеблются основы всякой нравственности», «дух растления овладевает умами», и вместо явного правительства появляются тайные, действующие тем сильнее, чем слабее действие государственной власти. Кроме того, надает общественная и государственная дисциплина. Избежать такого состояния Катков предлагает с помощью «страха», утверждая, что страх побеждается только страхом, а «пагубный страх перед темными силами может быть побежден только спасительным страхом перед законной властью». В середине 60-х годов Катков вырабатывает свою теорию российской государственности, получившую вскоре широкое распространение. Согласно этой теории, основу государства составляет его целостность, которая базируется на единстве государственной национальности. Национальность, по Каткову, понятие исключительно государственное; племенное происхождение, язык, исторически сложившиеся особенности характера, нравов и обычаев, религия здесь никакой роли не играют. Одно исторически выдвинувшееся племя закладывает основу государства, объединяет вокруг себя и подчиняет себе др. племена во имя государственного единства. Это племя получает значение государственной нации, и государство, собственно, держится на нем. Таким образом, Катков формулирует принцип государственной национальности как основы единства страны. Принцип этот требует единых законов, единой системы управления, единого государственного языка — русского, единого «русского патриотизма»; при этом он не подразумевает отказа других «племен», вошедших в состав государства, от своего языка, обычаев, религии, племенных особенностей и т. п. Многие статьи Каткова в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» в 70-80-е годы посвящены критике земской и судебной реформ, национального сепаратизма, особенно польского, который трактуется им как «заговор против России» нигилистов, социалистов, националистов и даже некоторых министров и высших сановников. Монархическая идея, обеспечивающая единство и силу власти, по Каткову, сводилась к следующим основным положениям. Монарх стоит вне частных интересов, он связывает «воедино все сословия народа». Монархия, владея сильной центральной властью для подавления всякой крамолы, наилучшим образом обеспечивает порядок и разрешает все социальные противоречия. Она, упраздняя всякую другую власть и претензии на посредничество между народом и государем различных социальных сил и институтов, дает возможность развиваться народному самоуправлению и обеспечивает «народную свободу» больше, чем любой «конституционализм», «представительство» и т. п. Монархия, «органически связанная с национальной почвой страны», с ее историей в с ее будущим, — единственно возможная форма правления в России. Создание русского самодержавия — исторически заслуга русского народа, «политической национальности», ассимилировавшей в одно государственное целое множество других «неполитических народностей», более того, русские — «мировая национальность», несущая миссию объединения всех славянских народов. Если ослабить монархическое начало, считал Катков, оно выродится в деспотизм диктатуры, а если уничтожить аристократический элемент в обществе, его место будет занято бюрократами или демагогами, олигархией самого дурного свойства. Более 30 лет ни один значимый вопрос социально-политической или культурной жизни России не оставался без внимания Каткова, оказывавшего подчас существенное воздействие на ход событий. В. С. Соловьев писал о Каткове: «Он был увлечен политическою страстью до ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своекорыстным и дурным человеком он не был никогда». А. А. Ширинянц Русская философия. Энциклопедия. Изд. второе, доработанное и дополненное. Под общей редакцией М.А. Маслина. Сост. П.П. Апрышко, А.П. Поляков. – М., 2014, с. 271-272. Сочинения: Очерки древнейшего периода греческой философии. М., 1854; 1863 г.: Собр. ст. по польскому вопросу, помещавшихся в «Московских ведомостях», «Русском вестнике» и в «Современной летописи». М., 1887. Выл. 1-3; Собр. передовых ст. «Московских ведомостей» (с 1863 но 1887). М., 1897-1898. Т. 1-25; О дворянстве. М., 1905; О самодержавии и конституции. М.. 1905; О церкви. М., 1905; Имперское слово. М.. 2002; Идеология охранительства. М., 2009; Избр. труды. М., 2010; Собр. соч.: В 6 т. Спб., 2010-2012. Литература: Брутян А. Л. М. Н.Катков: социально-политические взгляды. М., 2001; Китаец В. А. От фронды к охранительству. Из истории русской либеральной мысли 50-60-х гг. XIX в. М., 1972; Любимов Н. А. М. Н. Катков и его историческая заслуга: По документам и личным воспоминаниям. Спб., 1889; Макарова Г И. Охранитель, жизнь и исторические заслуги М. Н. Каткова // Славянин. Спб., 1996. № 1; Неведенский С. Катков и его время. Снб., 1888; Попов А. А. М. Н. Катков: К вопросу о его социально-политических взглядах // Вестник МГУ. Сер. 12. Социально-политические науки. 1992. № 9; Сементковский Р. И. М. Н. Катков. Его жизнь и литературная деятельность: Биографический очерк. Спб., 1892; Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия. (Катков и его издания). М.. 1978; Ширинянц А. А. «Установитель русского просвещения» // Роман-журнал XXI век. М., 2004. № 9; Кантор В. К О судьбе имперского либерализма в России (М. Н. Катков) // Философские науки. 2007, № 2; Санькова С. М. Государственный деятель без государственной должности: М. Н. Катков как идеолог государственного национализма. Спб., 2007; Она же. Михаил Никифорович Катков. В поисках места (1818-1856). М., 2008; Катковский вестник. Религиозно-философские чтения. К 190-летия рождения М. Н. Каткова. М., 2008. Вернуться на главную страницу Каткова

|

www.hrono.ru