Мы живем, под собою не чуя страныМы живем, под собою не чуя страны, А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Ноябрь 1933 | We are living, but can’t feel the land where we stayWe are living, but can’t feel the land where we stay, And his boot-tops are shining and gleaming. But around him a crowd of thin-necked henchmen, November 1933 | We live, not sensing our own country beneath usWe live, not sensing our own country beneath us, but where enough meet for half-conversation, They’re like slimy worms, his fat fingers, In his cockroach moustaches there’s a beam Round him a mob of thin-necked henchmen, Whoever whimpers, whoever warbles a note, He forges decree after decree, like horseshoes – Wherever an execution’s happening though – Osip Mandelstam | Stalin EpigramWe live, not feeling the earth beneath us His fingers plump as grubs. Around him a circle of chicken-skinned bosses He forges decrees to be flung He rolls the liquidations on his tongue like berries Osip Mandelstam | The Stalin EpigramOur lives no longer feel ground under them. But whenever there’s a snatch of talk the ten thick worms his fingers, the huge laughing cockroaches on his top lip, Ringed with a scum of chicken-necked bosses One whistles, another meows, a third snivels. He forges decrees in a line like horseshoes, He wishes he could hug them like big friends from home. Osip Mandelstam | Our senses grew numb in this country of fear…Our senses grew numb in this country of fear; Fat as maggots, his thick fingers wriggle and crawl, Fawning “leaders” surround him: some go — others come, His pernicious decrees tosses he low and high — Osip Mandelstam |

www.tania-soleil.com

Осип Мандельштам — Ода Сталину: читать стих, текст стихотворения поэта классика на РуСтих

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —

Для радости рисунка непреложной,—

Я б воздух расчертил на хитрые углы

И осторожно и тревожно.

Чтоб настоящее в чертах отозвалось,

В искусстве с дерзостью гранича,

Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,

Ста сорока народов чтя обычай.

Я б поднял брови малый уголок

И поднял вновь и разрешил иначе:

Знать, Прометей раздул свой уголек,—

Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Я б несколько гремучих линий взял,

Все моложавое его тысячелетье,

И мужество улыбкою связал

И развязал в ненапряженном свете,

И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,

Какого не скажу, то выраженье, близясь

К которому, к нему,— вдруг узнаешь отца

И я хочу благодарить холмы,

Что эту кость и эту кисть развили:

Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.

Хочу назвать его — не Сталин,— Джугашвили!

Художник, береги и охраняй бойца:

В рост окружи его сырым и синим бором

Вниманья влажного. Не огорчить отца

Недобрым образом иль мыслей недобором,

Художник, помоги тому, кто весь с тобой,

Кто мыслит, чувствует и строит.

Не я и не другой — ему народ родной —

Народ-Гомер хвалу утроит.

Художник, береги и охраняй бойца:

Лес человечества за ним поет, густея,

Само грядущее — дружина мудреца

И слушает его все чаще, все смелее.

Он свесился с трибуны, как с горы,

В бугры голов. Должник сильнее иска,

Могучие глаза решительно добры,

Густая бровь кому-то светит близко,

И я хотел бы стрелкой указать

На твердость рта — отца речей упрямых,

Лепное, сложное, крутое веко — знать,

Работает из миллиона рамок.

Весь — откровенность, весь — признанья медь,

На всех готовых жить и умереть

Бегут, играя, хмурые морщинки.

Сжимая уголек, в котором все сошлось,

Рукою жадною одно лишь сходство клича,

Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —

Я уголь искрошу, ища его обличья.

Я у него учусь, не для себя учась.

Я у него учусь — к себе не знать пощады,

Несчастья скроют ли большого плана часть,

Я разыщу его в случайностях их чада…

Пусть недостоин я еще иметь друзей,

Пусть не насыщен я и желчью и слезами,

Он все мне чудится в шинели, в картузе,

На чудной площади с счастливыми глазами.

Глазами Сталина раздвинута гора

И вдаль прищурилась равнина.

Как море без морщин, как завтра из вчера —

До солнца борозды от плуга-исполина.

Он улыбается улыбкою жнеца

Рукопожатий в разговоре,

Который начался и длится без конца

На шестиклятвенном просторе.

И каждое гумно и каждая копна

Сильна, убориста, умна — добро живое —

Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознаньи берегу,

Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,

Его огромный путь — через тайгу

И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.

Уходят вдаль людских голов бугры:

Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,

Но в книгах ласковых и в играх детворы

Воскресну я сказать, что солнце светит.

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:

Для чести и любви, для доблести и стали

Есть имя славное для сжатых губ чтеца —

Его мы слышали и мы его застали.

Читать стих поэта Осип Мандельштам — Ода Сталину на сайте РуСтих: лучшие, красивые стихотворения русских и зарубежных поэтов классиков о любви, природе, жизни, Родине для детей и взрослых.

rustih.ru

«ЗАПРЕЩЕННЫЙ МАНДЕЛЬШТАМ» — ТАЙНЫ СМЕРТИ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Судьба литературы Серебряного века трагична: кровь, хаос и беспредел революционных лет и гражданской войны уничтожили духовную основу её существования. Непростой оказалась и послереволюционная биография большинства писателей.

Покинули родину: Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Иван Бунин, Александр Куприн, Иван Шмелёв, Евгений Замятин, Алексей Толстой, Игорь Северянин…

В годы “красного террора” и сталинских репрессий были расстреляны или сосланы в лагеря и там погибли: Николай Гумилёв, Осип Мандельштам, Николай Клюев.

Покончили жизнь самоубийством: Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Марина Цветаева.

Судьба известной поэтессы Анны Ахматовой была не менее трагична — ее первый супруг, поэт Николай Гумилев, как уже было сказано выше был расстрелян, третий муж, критик Николай Пунин, был арестован и погиб в лагере, а единственный сын, Лев Гумилев, провел в местах заключения более десяти лет.

Почти все эти имена на долгие десятилетия были преданы забвению. Все эти поэты считались врагами народа, а их литературная деятельность не только бесполезной, а вредной и пагубно влияющей на умы советских людей.

Не менее загадочной и трагичной была судьба русского поэта Осипа Мандельштама, имя которого в СССР оставалось под строжайшим запретом еще целых 20 лет после его смерти. Можно ли назвать смерть Осипа Мандельштама смертью? Какова причина смерти великого поэта?

Смерть пришла к нему в сталинских лагерях. Он был репрессирован за стихи, уничижительно рисовавшие Сталина. Но даже если бы не было антисталинских стихов, Мандельштам все равно был бы уничтожен — его мышление, его стихи не вписывались в «гармонию» советской идеологии.

В ноябре 1933 года Мандельштам написал резкую эпиграмму на Сталина «Мы живем, под собою не чуя страны…», предопределившую дальнейшую судьбу поэта.

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются глазища

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарИт за указом указ –

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина

И широкая грудь осетина.

Стихотворение датировано ноябрем 1933 года. Осипу Мандельштаму осталось жить 5 лет.

На этот шаг его, по всей вероятности, толкнуло несколько обстоятельств. Во-первых, ужасы коллективизации. Во-вторых, возобновившаяся травля.

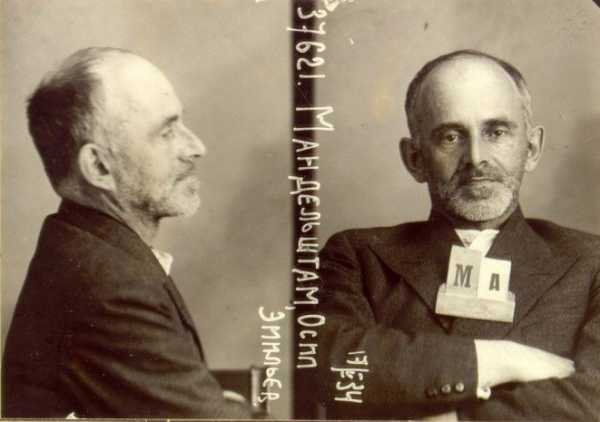

Создавая «кремлевского горца», Мандельштам понимал, на что идет: незадолго до этого он заявил Ахматовой: «Я к смерти готов». Это было сознательное принесение себя в жертву. Последовал донос, и 13 мая 1934 года он был арестован.

Вместе с женой его выслали в уральский город Чердынь. За поэта стали заступаться товарищи по поэтическому цеху. Сталин распорядился: «Изолировать, но сохранить». Эта формула на четыре года продлила поэту жизнь.

Точная дата и обстоятельства гибели Мандельштама многие годы были неизвестны. Однако, уже в наше время, в прессу стали просачиваться основные версии смерти поэта. Их было несколько.

«В июне сорокового года брата Осипа Манделыптама, Шуру, вызвали в загс Бауманского района г. Москвы и вручили ему для меня свидетельство о смерти О. М. — пишет Н. Я. Мандельштам, вдова поэта. — Возраст — 47 лет, дата смерти — 27 декабря 1938 года. Причина смерти — паралич сердца. Это можно перефразировать: он умер, потому что умер. Ведь паралич сердца это и есть смерть… и еще прибавлено: артериосклероз…»

Надежда Яковлевна Хазина (Мандельштам), 1923 г

Надежда Яковлевна Хазина (Мандельштам), 1923 гПо рассказам другого лагерника, Казарновского, Мандельштам умер так: «Однажды, несмотря на крики и понукания, О. М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал… Всех погнали чистить снег, и О. М. остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре Казарновский услышал, что О.М. умер и его похоронили, вернее, бросили в яму… Хоронили, разумеется, без гробов, раздетыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по нескольку человек в одну яму — покойников всегда хватало,- и каждому к ноге привязывали бирку с номерком».

Биолог Меркулов говорил, что Мандельштам умер в первый же год пребывания в лагере до открытия навигации, то есть до мая или июня 1939 года. Меркулов подробно передал Надежде Мандельштам свой разговор с лагерным врачом.

Врач, в частности, сказал, что спасти О. М. не удалось из-за невероятного истощения. Эта версия сходится с утверждениями Казарновского, что Мандельштам в лагере почти ничего не ел, боясь, что его отравят.

Некто Р., тоже поэт, приводит третью версию гибели Мандельштама.

«Ночью, рассказывает Р., постучали в барак и потребовали «поэта». Р. испугался ночных гостей — чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру О. М. умер, и Р. закрыл ему глаза. Дат, конечно, никаких, но место указано правильно — «Вторая речка», пересыльный лагерь под Владивостоком».

И, наконец, по свидетельству физика Д., Мандельштам скорее всего умер в изоляторе в период между декабрем 1938-го и апрелем 1939 года. Относительно даты в официальном свидетельстве о смерти следует сказать, что подобные даты часто ставились произвольно; нередко смерти относили к военному периоду — чтобы списать на войну действия НКВД. Да и вообще, как пишет Н. Я. Мандельштам:

«Выдача свидетельства о смерти была не правилом, а исключением. Гражданская смерть — ссылка, или, еще точнее, арест, потому что сам факт ареста означал ссылку и осуждение,- приравнивался, очевидно, к физической смерти и являлся полным изъятием из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или арестант: вдовство и сиротство, начиналось с момента ареста. Иногда женщинам в прокуратуре, сообщив о десятилетней ссылке мужа, говорили: можете выходить замуж…».

То есть, десятилетний приговор без права переписки фактически означал смертный приговор.

Только в 1989 году исследователям удалось добраться до личного дела «на арестованного Бутырской тюрьмы» Осипа Мандельштама и установить точную дату смерти поэта. В личном деле есть акт о смерти Мандельштама, составленный врачом исправтрудлагеря и дежурным фельдшером. На основании этого акта была предложена новая версия гибели поэта:

25 декабря, когда резко ухудшилась погода и налетел снежный ветер со скоростью до 22 метров в секунду, ослабевший Мандельштам не смог выйти на расчистку снежных завалов. Он был положен в лагерную больницу 26 декабря, а умер 27 декабря в 12.30. Вскрытие тела не производилось. Дактилоскопировали умершего 31 декабря, а похоронили уже в начале 1939 года. Всех умерших, согласно свидетельству бывшего заключенного, штабелями, как дрова, складывали у правой стенки лазарета, а затем партиями вывозили на телегах за зону и хоронили во рву, тянувшемся вокруг лагерной территории.

В конце 1990 года искусствовед Валерий Марков заявил, что нашел место, где погребен Мандельштам. Он рассказал, что после ликвидации лагеря во Владивостоке его территория была отдана морскому экипажу Тихоокеанского флота, и воинская часть законсервировала, сберегла конфигурацию лагеря, считавшегося объектом особой государственной важности. Таким образом, сохранились и все лагерные захоронения. Но, конечно, никто сейчас не будет проводить исследование и отождествление останков погибших заключенных — не та обстановка в стране. А может, это и не нужно. Пусть мертвые спят спокойно, где бы ни находился их прах.

Публикация в газете «Известия» о том, что найдена могила Мандельштама, попала на глаза бывшему узнику сталинских лагерей Юрию Моисеенко. Он откликнулся на нее письмом, в котором писал: «Как прямой свидетель смерти знаменитого поэта хочу поделиться дополнительными подробностями…

«Лагерь назывался «Спецпропускник СВИТЛага», то есть Северо-Восточного исправительного трудового лагеря НКВД (транзитная командировка), 6-й километр, на «Второй речке». В ноябре нас стали заедать породистые белые вши, и начался тиф. Был объявлен строгий карантин. Запретили выход из бараков. Рядом со мной спали на третьем этаже нар Осип Мандельштам, Володя Лях (это — ленинградец), Ковалев (Благовещенск)… Сыпной тиф проник, конечно, и к нам. Больных уводили, и больше мы их не видели. В конце декабря, за несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой.

Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было еще холоднее. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из Кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: «Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58′, срок 10 лет». И москвич Моранц, кажется, Моисей Ильич, с теми же данными. Затем тела облили сулемой. Так что сведения, будто Мандельштам скончался в лазарете, неверны».

Очевидно, эта версия ближе всех к истине.

8 ТАЙН СМЕРТИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

1. Кремлевский горец

В ноябре 1933 года Осип Мандельштам пишет стихотворение о Сталине, начинающееся строчкой «Мы живем, под собою не чуя страны…». Друзья и современники отзывались об этом произведении пренебрежительно, чем спровоцировали разлад в среде литературных критиков, в том числе и современных. Эренбург считал мандельштамовские стихи о Сталине случайными в творчестве поэта, называя их «стишками».

О.Мандельштам, К.Чуковский, Б.Лившиц и художник Ю.Анненков

О.Мандельштам, К.Чуковский, Б.Лившиц и художник Ю.АнненковЕще резче отреагировал на «Кавказского горца» Б.Л. Пастернак: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия».

И сегодня, к сожалению, многие склонны полагать, что эта критическая «эпиграмма» не художественный, а лишь политический акт. Действительно, «горец» будто выбивается из всего написанного поэтом ранее, но, как совершенно справедливо заметила Ахматова, в нем есть «монументально-лубочный, вырубленный характер». Рубленные, будто придуманные народом, строчки и яркие метафоры сделали эту вещь самым верным и точным попаданием в образ вождя и его эпоху из всех, когда-либо сочиненных. Вряд ли можно предположить, что Мандельштам не знал, что за такие строки его будет ждать не просто тюрьма, а расстрел. Однако Осип Эмильевич даже не пытается скрыть столь опасное произведение, а читает его полутора десяткам человек, будто сознательно идет на «самоубийство».

2. Не на бумаге, а в голове

Однако некоторая осмотрительность в действиях Мандельштама все же была. Боясь обыска в своей квартире, поэт уничтожает все записи с «эпиграммой» и полагается лишь на память: свою, своей жены и друга семьи Эммы Герштейн. Последняя вспоминает в своих мемуарах:

«Утром неожиданно ко мне пришла Надя (жена Мандельштама — прим. автора), можно сказать влетела. Она заговорила отрывисто. «Ося написал очень резкое сочинение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям. Ося прочтет его вам, а потом вы выучите его наизусть со мной. Пока никто не должен об этом знать».

Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли на Новощокинский». Кстати, именно в момент это тайного прочтения, Мандельштам меняет конец стиха, появляются знаменитые строки:

«Как подкову кует за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз!»

О страхе перед арестом свидетельствует и то, что Надежда Яковлевна (жена поэта — прим. автора) при жизни, во время ссылки и после смерти Осипа Эмильевича хранила его произведения в кастрюлях, в ботинках — где угодно, только не ящике рабочего стола.

3. Крышка гроба

8 января 1934 года умирает поэт Андрей Белый. На похоронах на Мандельштама случайно падает крышка гроба. Присутствующие расценили это как страшное предзнаменование, на что сам поэт ответил с иронией: «Я к смерти готов».

4. Арест

После прочтения «эпиграммы» один из ее слушателей доносит на Мандельштама, и в ночь с 13 на 14 мая 1934 года поэта арестовывают. Следователь подвергает автора пыткам, которые спустя почти сорок лет детально опишет А. И. Солженицын в произведении «Архипелаг ГУЛАГ». Методы НКВД не отличались особым разнообразием:

яркие лампы, карцеры, смирительные рубашки и т. д. — словом, все, что могло сломать человека, унизить его. Мандельштам признается во всем, и не просто признается, но и перечисляет имена тех, кому читал «эпиграмму». Почему в списке слушателей не числилось имя Пастернака, узнавшего о сочинении одним из первых, до сих пор остается загадкой.

Позже Осип Эмильевич признается жене, что на Лубянке он испытывал настолько сильный страх, что даже пытался вскрыть себе вены. Кстати, следователь Шиваров, допрашивавший поэта, спустя некоторое время был арестован и покончил жизнь самоубийством.

5. Заступничество

Не выдержав мучений мужа, Надежда Яковлевна обращается к Н. И. Бухарину, который искренне симпатизировал Мандельштаму, с просьбой вступиться за арестанта. Он берется за это дело, но узнав, что поэт оказался в лапах НКВД «за эпиграмму на Сталина» приходит в ужас. «Ягода прочел ему стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился…», — считала жена поэта.

Так ли это было на самом деле судить сложно, но известно, что и поэт Демьян Бедный на просьбу Пастернака дает категорический ответ: «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя».

Кстати, строчка из «эпиграммы»: «Его толстые пальцы, как черви, жирны…», — родилась именно благодаря Бедному, который однажды неосторожно заметил, что терпеть не может, когда Сталин листает книги из его библиотеки своими жирными пальцами.

Очевидно, что вероятные заступники поэта и сами находились на волоске от гибели. Судить близких и друзей автора, за то, что они не смоги спасти его от трагедии, сложно, тем более что следователь угрожал расстрелом не только Мандельштаму, но и всем, кому довелось услышать его стихотворение.

6. Загадочный телефонный звонок в квартиру Пастернака

Несмотря на ужасающее положение дел, Бухарин все же делает некоторые попытки спасти Мандельштама. Одна из них — письмо, адресованное напрямую вождю. Получив его, Сталин неожиданно звонит Пастернаку:

Сталин: Дело Мандельштама рассматривается. Все будет хорошо. Почему вы не обратились в писательские организации или ко мне? Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь.

Пастернак: Писательские организации не занимаются этим с 1927 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали.

Сталин: Но ведь он же мастер? Мастер?

Пастернак: Но дело не в этом!

Сталин: А в чем же?

Пастернак ответил, что хотел бы встретиться и поговорить.

Сталин: О чем?

Пастернак: О жизни и смерти.

На этом Сталин бросил трубку.

Этот разговор имеет еще одну версию, в которой автор «Доктора Живаго» предстает не таким смелым: говорит, что Осип Эмильевич ему вовсе не друг, а вот Иосиф Виссарионович! С ним он, якобы, давно хотел пообщаться.

Сложно сказать, какая из версий наиболее всего близка к истине, но то, что этот разговор оставил после себя множество загадок и не раз пятнал репутацию Пастернака, очевидно.

Представить, что Сталин звонил писателю, чтобы узнать подробности дела, невозможно. «Вседержитель судеб» советского народа не мог не знать всех деталей. Тогда зачем ему понадобился этот разговор? По мнению одного из исследователей Б.М. Сарнова, Сталин хотел выпытать ценность Мандельштама как поэта, величину его таланта. Он понимал, что потомки будут вспоминать его не по тем стихам, которые были написаны из лести, а по тем, которые смогут донести его величие искренне и талантливо.

Уже будучи в ссылке, Мандельштам действительно напишет несколько восхваляющих вождя сочинений, но ни одно из них не врежется в память народа так, как «злостная эпиграмма».

Поэт Фазиль Искандер также полагал, что Сталину понравилось критическое сочинение Осипа Эмильевича. С одной стороны, герой стихотворения предстает здесь в гиперболизированном и даже «мерзком» образе тирана, с другой — за этим обликом скрывается «неодолимая сила Сталина»: его слова «как пудовые гири, верны», он «играет услугами полулюдей» и вся страна живет в страхе перед ним, так как даже «речи за десять шагов не слышны».

7. Добрый вождь

После ареста, Мандельштама ждала казнь. Так считали все, включая самого поэта, и это было очевидно. Если вспомнить книги Шаламова или Солженицына, в СССР приговор считался мягким, если обвиняемого не расстреливали, а отправляли в самые восточные лагеря, строить каналы. Сажали и убивали в то время за «украденный моток ниток», за письма и разговоры на кухне, не то что за произведение, порочащее «великое имя» тирана.

Но в случае с Мандельштамом произошло чудо, иначе не назовешь. Сталин не просто смягчает приговор поэту, он приказывает «изолировать, но сохранить». Это был нонсенс. Когда следствие было закончено, автор «эпиграммы» был сослан на три года в город Чердынь Свердловской области, куда вместе с ним разрешили выехать и его жене.

Вскоре и эта ссылка была отменена: Осип Эмильевич пытается покончить жизнь самоубийством, выбросившись из окна, Надежда Яковлевна в отчаянии пишет друзьям и знакомым в Москву, и благодаря тому самому письму Бухарина, о котором мы упоминали выше, Мандельштамам позволяют поселиться где угодно, исключая двенадцать крупнейших городов страны.

Супруги наугад выбирают Воронеж. Здесь, несмотря на нищету, они имеют право жить, работать (даже не на каком-нибудь заводе, а в местной газете и театре) и принимать гостей. Более того, именно воронежский цикл стихотворений Мандельштама («Воронежские тетради») принято считать вершиной его творчества. Пока поэт «вымучивал», как утверждала Надежда Яковлевна, оды Сталину, уверявшие вождя в успехе его плана, жена бережно сохраняла искренние и выстраданные сочинения супруга.

8. Последнее испытание поэта

В 1937 году заканчивается срок ссылки и поэт неожиданно получает разрешение выехать из Воронежа. Пробыв недолгое время в Москве, супруги уезжают в профсоюзную здравницу, где в ночь с 1 на 2 мая Мандельштама арестовывают вторично. На этот раз поводом к аресту послужило заявление секретаря Союза писателей СССР В. Ставского, в котором предлагалось «решить вопрос о Мандельштаме», чьи стихи являются «похабными и клеветническими». Письмо было адресовано наркому внутренних дел, главному карателю того времени, Н.И. Ежову.

Факт появления такой просьбы и ее немедленное исполнение говорят о том, что в этот раз в ликвидации поэта был заинтересован сам Сталин. Почему было решено оборвать четыре года относительной свободы Мандельштама, когда, по мнению вождя, он был у него «в кулаке» и мог продолжать восхвалять тирана, не понятно.

Был ли предрешен конец автора или его смерть оказалось случайной, тоже остается загадкой. Так или иначе, 2 мая арестанта доставляют на станцию Черусти, которая находилась в 25 километрах от здравницы, и отправляют по этапу в лагерь на Дальний Восток. А уже 27 декабря 1938 года в возрасте 47 лет Осипа Эмильевича не стало.

Смерть поэта, стала последним испытанием великого поэта.

Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Осип Мандельштам и Александр Куприн. Фото: РИА Новости

Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Осип Мандельштам и Александр Куприн. Фото: РИА НовостиПамять о поэте:

В Москве, в честь 125-летия со дня рождения поэта, которое отмечалось 15 января 2016 года, мэрии Москвы было предложено назвать улицу или сквер именем Осипа Мандельштама. Сейчас в мире существует только одна улица Мандельштама — в Варшаве, городе, где он родился. Она появилось в мае 2012 года.

∇

Кроме того, в Москве планируется запуск «Литературного троллейбуса» и «Литературного поезда» метро, посвященных жизни и творчеству поэта.

∇

26 декабря 2015 года — установлена мемориальная табличка «Последний адрес» Осипа Мандельштама. Установили её в Москве, на торцевой стене дома № 1 по Нащокинскому переулку. На этом месте стоял дом № 3-5, где была первая и последняя собственная квартира О. Мандельштама в Москве.

∇

Имя Осипа Мандельштама присвоено воздушному судну А330 VQ-BQX в парке ОАО «Аэрофлот».

∇

В 2011 году открылся первый музей О. Э. Мандельштама — в городе Фрязино Московской области.

∇

1 февраля 1992 года в Париже на здании Сорбонны укрепили мемориальную доску в честь 100-летия Осипа Мандельштама. Скульптор Борис Лежен.

∇

В 1998 году во Владивостоке был открыт памятник Осипу Мандельштаму (автор Валерий Ненаживин). Позже был перенесён в сквер ВГУЭС.

∇

30 июня 2007 года в Санкт-Петербурге (во дворе Фонтанного дома на набережной реки Фонтанки, 34), был открыт памятник О. Мандельштаму (скульптор Вячеслав Бухаев).

∇

4 сентября 2008 года был открыт памятник в Воронеже, в парке «Орлёнок». Автор памятника — Лазарь Гадаев.

∇

28 ноября 2008 года памятник был открыт в центре Москвы на пересечении улицы Забелина и Старосадского переулка, во дворе дома, в котором поэт гостил у своего брата Александр.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter.

moiarussia.ru

Осип Эмильевич Мандельштам

Осип Эмильевич Мандельштам

Осип Эмильевич Мандельштам

Первые творческие годыОтношение к революции

Проза Мандельштама

Эпиграмма на Сталина. Её последствия

Ода Сталину

Конец благополучия

Первые творческие годы

Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в семье коммерсанта, так и не сумевшего создать состояние. Но родным городом стал для Поэта Петербург: здесь он вырос, окончил одно из лучших в тогдашней России Тенишевское училище. Здесь он пережил революцию 1905 года. Она воспринималась как «слава века» и дело доблести. Первые два стихотворения Мандельштама, напечатанные в училищном журнале в 1907году — по стилю добросовестно народнические, по духу пламенно революционные: «Синие пики обнимутся с вилами и обагрятся в крови…»К поэзии его толкнули уроки символиста В.В.Гипплуса, который читал в училище русскую словесность. Затем Мандельштам учился на романо-германском отделении филологического факультета университета. Вскоре после этого он покинул город на Неве. Мандельштам ещё будет возвращаться сюда, «в город знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухших желез». Встречи со «столицей северной», «Петрополем прозрачным», где «каналов узкие пеналы подо льдом ещё черней», будут частыми в стихах, порождённых и чувством причастности своей судьбы к судьбе родного города, и приклонением перед его красотой.

В 1910 году становится бесспорным «кризис символизма» — исчерпанность политической системы. В1911 году молодые поэты из выучеников символизма, желая искать новые пути, образуют «Цех поэтов» — организацию под председательством Н. Гумилёва и С. Городецкого. В1912 году внутри Цеха поэтов образуется ядро из шести человек, назвавших себя акмеистами. Это были Н. Гумилёв, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич и В. Нарбут. Более несхожих поэтов трудно было вообразить. Группа просуществовала два года и с началом мировой войны распалась; но Ахматова и Мандельштам продолжали ощущать себя «акмеистами» до конца дней, и у историков литературы слово «акмеизм» всё чаще стало означать совокупность обоих творческих особенностей именно этих двух поэтов.

Акмеизм для Мандельштама — «сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия. Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма». И второе — создание вечного искусства.

Осипу Эмильевичу было очень важно почувствовать себя в кругу единомышленников, хотя бы и очень узком. Он мелькал в Цехе поэтов на дискуссиях и выставках, в богемном подвале «Бродячая собака». Вскинутый хохол, торжественность, ребячливость, задор, бедность и постоянное житьё взаймы — таким он запомнился современникам. В 1913 году он печатает книжку стихов, в 1916 году она переиздаётся, расширенная вдвое. Из ранних стихов книгу вошла лишь малая часть — не о «вечности, а о милом и ничтожном». Книга вышла под заглавием «Камень». Архитектурные стихи — сердцевина мандельштамовского «Камня». Именно там акмеический идеал высказан как формула:

Но чем внимательней, твердыня Notre-Dame,Я изучал твои чудовищные рёбра,

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй

И я когда-нибудь прекрасное создам.

Последние стихотворения «Камня» писались уже в начале мировой войны. Как и все, Мандельштам встретил войну восторженно, как все, разочаровался через год.

Революцию он принял безоговорочно, связывая с ней представления о начале новой эры — эры утверждения социальной справедливости, подлинного обновления жизни.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжийСкрипучий поворот руля.

Земля плывёт. Мужайтесь, мужики,

Как плугом, океан деля.

Мы будем помнить в житейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

Зимой 1919 года открывается возможность поехать на менее голодный юг; он уезжает на полтора года. Первой поездке он посвятил потом очерки «Феодосия». По существу именно тогда решался для него вопрос: эмигрировать или не эмигрировать. Эмигрировать он не стал. А о тех, кто предпочёл эмиграцию, он писал в двусмысленном стихотворении «Где ночь бросает якоря…»: «Куда летите вы? Зачем от древа жизни вы отпали? Вам чужд и страшен Вифлеем, И яслей вы не увидали…»

Весной 1922 года Мандельштам возвращается с юга и поселяется в Москве. С ним молодая жена, Надежда Яковлевна. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна были совершенно неразделимы. Она была вровень своему мужу по уму, образованности, огромной душевной силе. Она, безусловно, являлась моральной опорой для Осипа Эмильевича. Тяжёлая трагическая его судьба стала и её судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла его так, что, казалось, иначе и не могло быть. «Осип любил Надю невероятно и неправдоподобно», — говорила Анна Ахматова.

Осенью 1922 года в Берлине выходит маленькая книжка новых стихов «Тристии». (Мандельштам хотел назвать её «Новый камень».) В1923 году она переиздаётся в изменённом виде в Москве под заглавием «Вторая книга» (и с посвящением Наде Хазиной). Стихи «Тристий» резко непохожи на стихи «Камня». Это новая вторая поэтика Мандельштама.

В стихотворении «На розвальнях…» тема смерти вытеснила тему любви. В стихах о любимом голосе в телефоне («Твоё чудесное произношение…») являются неожиданные строки: «пусть говорят: любовь крылата, — смерть окрылённее стократ». Тема смерти пришла к Мандельштаму тоже из собственного душевного опыта: в 1916 году умерла его мать. Просветляющий вывод лишь стихотворение «Сестры — тяжесть и нежность…»: жизнь и смерть круговорот, роза рождается из земли и уходит в землю, а память о своём единичном существовании она оставляет в искусстве.

Но гораздо чаще и тревожнее пишет Мандельштам не о смерти человека, а о смерти государства. Эта поэтика была откликом на катастрофические события войны и революции. Три произведения подводят итог этому революционному периоду творчества Мандельштама — три и ещё одно. Прологом служит маленькое стихотворение «Век»:

Век мой, зверь мой, кто сумеетЗаглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?

Веку перебили спинной хребет, связь времён прервана, и это грозит гибелью не только старому веку, но и новорожденному.

Из современников Мандельштама, может быть, один только Андрей Платонов мог уже тогда столь же остро ощутить трагедию эпохи, когда котлован, что готовился под строительство величественного здания социализма, становился для многих работающих там могилой. Среди поэтов Мандельштам был едва ли не единственным, кто так рано смог рассмотреть опасность, угрожающую человеку, которого без остатка подчиняет себе время. «Мне на плечи кидается век-волкодав, Но чем же не волк я по крови своей…» Что же в эту эпоху происходит с человеком? Отделять свою судьбу от судьбы народа, страны, наконец, от судеб современников Осип Эмильевич не хотел. Он твердил об этом настойчиво и громко:

Пора вам знать: я тоже современник,Я человек эпохи Москвошвея,

Смотрите, как на мне топорщится пиджак,

Как я ступать и говорить умею!

Попробуйте меня от века оторвать! —

Ручаюсь вам, себе свернёте шею!

В жизни Мандельштам не был ни борцом, ни бойцом. Ему ведомы были обычные человеческие чувства, и среди них — чувство страха. Но, как подметил умный и ядовитый В. Ходасевич, в поэте уживалась «заячья трусость с мужеством почти героическим». Что касается стихов, то в них обнаруживается лишь то свойство натуры поэта, что названо последним. Поэт не был мужественным человеком в расхожем смысле слова, но упорно твердил:

Чур! Не просить, не жаловаться! Цыц!Не хныкать!

Для того ли разночинцы

Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?

Мы умрём, как пехотинцы,

Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!

Отношение к революции

Однако тщетно искать в поэзии Мандельштама единообразное отношение к событиям 17-го года. Да и вообще, определённые политические мнения встречаются у поэтов редко: они воспринимают реальность слишком по-своему, особым чутьём. Мандельштам считал противоречивость непременным свойством лирики.

Однако тщетно искать в поэзии Мандельштама единообразное отношение к событиям 17-го года. Да и вообще, определённые политические мнения встречаются у поэтов редко: они воспринимают реальность слишком по-своему, особым чутьём. Мандельштам считал противоречивость непременным свойством лирики.Между 1917 и 1925 годами мы можем расслышать в поэзии Мандельштама несколько противоречивых голосов: тут и роковые предчувствия, и мужественное приятие «скрипучего руля», и всё более щемящая тоска по ушедшему времени и золотому веку.

В первом стихотворении, навеянном февральскими событиями, Мандельштам прибегает к посредству исторического символа: коллективный портрет декабриста, соединяющий черты античного героя, немецкого романтика и русского барина, несомненно, дань бескровной революции:

Тому свидетельство языческий Сенат —Сии дела не умирают.

Но уже проскальзывает беспокойство за будущее:

Ещё волнуются живые голосаО сладкой вольности гражданства!

Но жертвы не хотят слепые небеса:

Вернее труд и постоянство.

Этому тревожному чувству было суждено вскоре оправдаться. Гибель эсера, комиссара Линде, убитого толпой взбунтовавшихся казаков, вдохновила Мандельштама на гневные стихи, где «октябрьскому времёнщику» Ленину, готовящему «ярмо насилия и злобы», противопоставляются образы чистых героев — Керенского (Уподобленного Христу!) и Линде, «свободного гражданина, которого вела Психия».

И если для других восторженный народВенки сбивает золотые —

Благославить тебя в далёкий ад сойдёт

Столпами лёгкими Россия.

Ахматова, в отличие от большинства поэтов, ни на минуту не соблазнилась опьянением свободы: за «весёлым, огненным мартом» (З. Гиппиус) она предчувствовала роковой исход похмелья. Обращаясь к современной Касандре, Мандельштам восклицает:

И в декабре семнадцатого годаВсё потеряли мы, любя… —

И, в свою очередь, становясь глашатаем бедствий, предрекает будущую трагическую судьбу «царскосельской весёлой грешнице»:

Когда-нибудь в столице малой,На скифском празднике, на берегу Невы,

При звуках омерзительного бала

Сорвут платок с прекрасной головы.

Мандельштам отказывается от пассивного восприятия революции: он как бы даёт на неё согласие, но без иллюзий. Политическая тональность — впрочем у Мандельштама она всегда меняется. Ленин уже не «октябрьский времёнщик», а «народный вождь, который в слезах берёт на себя роковое бремя» власти. Ода служит продолжением плачу над Петербургом, она воспроизводит динамический образ идущего ко дну корабля, но и ему отвечает. По примеру пушкинского «Пира во время чумы» поэт строит своё стихотворение на контрасте немыслимого прославления:

Прославим, братья, сумерки свободы, —Великий сумеречный год.

Прославим власти сумеречное бремя,

Её невыносимый гнёт.

Прославляется непрославимое. Встающее солнце невидимо: оно скрыто ласточками, связанными «в легионы боевые», «лес тенёт» обозначает упразднение свобод. Центральный образ «корабля времени» — двойственен, он идёт ко дну, в то время как земля продолжает плыть. Мандельштам принимает «огромный неуклюжий, скрипучий поворот руля» из «сострадания к государству», как он объяснит впоследствии, из солидарности с этой землёй, когда бы её спасение стоило бы «десяти небес».

Проза Мандельштама

Несмотря на эту двойственность и неясность, ода вносит новое измерение в русскую поэзию: активное отношение к миру независимо от политической установки.Сведя этот расчёт со временем, замолкает: после «1 января» — за два года четыре стихотворения, а потом пятилетнее молчание. Он переходит на прозу: в 1925 году появляются воспоминания «Шум времени» и «Феодосия» (тоже сведение счётов со временем), в 1928 году — повесть «Египетская марка». Стиль этой прозы продолжает стиль стихов: такая же кратность, такая же предельная образная нагрузка каждого слова.

С 1924 года поэт живёт в Ленинграде, с 1928 года — в Москве. На жизнь приходится зарабатывать переводами: 19 книг за 6 лет, не считая редактур. Пытаясь спастись от этой обессиливающей работы, он уходит работать в газету «Московский комсомолец». Но оказывается ещё тяжелее.

С возвращением к стихам Мандельштам вернул себе чувство личной значимости. Зимой 1932-33 годов прошло несколько его авторских вечеров, «старая интеллигенция» принимала его с почётом; Пастернак говорил: «Я завидую вашей свободе». За десять лет Осип Эмильевич очень постарел и молодым слушателям казался «седобородым патриархом». С помощью Бухарина он получает пенсию и заключает договор на двухтомное собрание сочинений (которого так и не вышло).

Но это только подчёркивало его несовместимость с тоталитарным режимом в литературе. Редкая удача — получение квартиры — вызывает у него порыв к некрасовскому бунту, потому что квартиры дают только приспособленцам. Нервы его все в напряжении, в стихах сталкиваются «до смерти хочется жить» и «я не знаю, зачем я живу», он говорит: «теперь каждое стихотворение пишется так, будто завтра смерть». Но он помнит: смерть художника есть «высший акт его творчества», об этом он писал когда-то в «Скрябине и христианстве». Толчком послужило стечение трёх обстоятельств 1933 года. Летом в Старом Крыму он видел моровой голод, последствие коллективизации, и это всколыхнуло эсеровское народолюбие.

Эпиграмма на Сталина. Её последствия

Теперь, в ноябре 1933 года Осип Мандельштам написал небольшое, но смелое стихотворение, с которого начался его мученический путь по ссылкам и лагерям.

Мы живём, под собою не чуя страны,Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, —

Там припомнят кремлёвского горца

Его толстые пальцы, как червы, жирны,

А слова, как пудовые гири верны.

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычит.

Как подковы куст за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, — то малина

И широкая грудь осетина.

Эту эпиграмму на Сталина читает он под великим секретом не менее, чем четырнадцати лицам. «Это самоубийство», — сказал ему Пастернак и был прав. Это был добровольный выбор смерти. Анна Ахматова на всю жизнь запомнила, как Мандельштам вскоре после этого сказал ей: «Я к смерти готов». В ночь с 13 на 14 мая Осип Эмильевич был арестован.

Друзья и близкие поэта поняли, что надеяться не на что. Осип Мандельштам говорил, что с момента ареста он всё время готовился к расстрелу: «Ведь это у нас случается и по меньшим поводам». Следователь прямо угрожал расстрелом не только ему, но и всем сообщникам. (Т.е. тем, кому Мандельштам прочёл стихотворение). И вдруг произошло чудо.

Мандельштама не только не расстреляли, но даже не послали «на канал». Он отделался сравнительно лёгкой ссылкой в Чердынь, куда вместе с ним разрешили выехать его жене. А вскоре и эта ссылка была отменена. Мандельштамам было разрешено поселиться где угодно, кроме двенадцати крупнейших городов. Осип Эмильевич и Надежда Константиновна наугад назвали Воронеж.

Причиной «чуда» была фраза Сталина: «Изолировать, но сохранить».

Надежда Яковлевна считает, что тут возымели своё действие хлопоты Бухарина. Получив записку от Бухарина, Сталин позвонил Пастернаку. Сталин хотел получить от него квалифицированное заключение о реальной ценности поэта Осипа Мандельштама. Он хотел узнать, как котируется Мандельштам на поэтической бирже, как ценится он в своей профессиональной среде.

Мандельштам говорит жене: «Поэзию уважают только у нас. За неё убивают. Только у нас. Больше нигде…»

Уважение Сталина к поэтам проявлялось не только в том, что поэтов убивали. Он прекрасно понимал, что мнение о нём потомков во многом будет зависеть от того, что о нём пишут поэты.

Узнав, что Мандельштам считается крупным поэтом, он решил до поры до времени его не убивать. Он понимал, что убийством поэта действие стихов не остановишь. Убить поэта — пустяки. Сталин был умнее. Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина.

Стихи, возвеличивающие Сталина, писали многие поэты. Но Сталину было нужно, чтобы его воспел именно Мандельштам.

Потому что Мандельштам был «чужой». Мнение «чужих» было для Сталина очень высоко. Будучи сам неудавшимся стихотворцем, в этой области Сталин особенно безотчётно готов был прислушаться к мнению авторитетов. Не зря он так настойчиво домогался у Пастернака: «Но ведь он же мастер? Мастер?» В ответе на этот вопрос для него было всё. Крупный поэт — это значило крупный мастер. А если мастер, значит, сможет возвеличить «на том же уровне мастерства», что и разоблачал.

Ода Сталину

Доведённый до отчаяния, загнанный в угол, он решил попробовать спасти жизнь ценой нескольких вымученных строк. Он решил написать ожидаемую от него «оду Сталину».Вот как вспоминает об этом Надежда Яковлевна: «У окна в портнихиной комнате стоял квадратный стол, служивший для всего на свете. Осип, прежде всего, завладел столом и разложил стихи и бумагу… Для него это было необычайным поступком — ведь стихи он сочинял с голоса и в бумаге нуждался только в самом конце работы. Каждое утро он садился за стол и брал в руки карандаш: писатель как писатель Но не проходило и получаса, как он вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства».

В результате явилась на свет долгожданная «Ода», завершающаяся такой торжественной концовкой:

И шестикратно я в сознаньи берегуСвидетель медленный труда, борьбы и жатвы,

Его огромный путь через тайгу

И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:

Для чести и любви, для доблести и стали.

Есть имя славное для сильных губ чтеца —

Его мы слышим и мы его застали.

Казалось бы, расчёт Сталина полностью оправдался. Стихи были написаны. Теперь Мандельштама можно было убить. Но Сталин ошибся.

Мандельштам написал стихи, возвеличивающие Сталина. И тем не менее план Сталина потерпел полный крах. Чтобы написать такие стихи, не надо было быт Мандельштамом. Чтобы получить такие стихи, не стоило вести всю эту сложную игру.

Мандельштам не был мастером. Он был поэтом. Он ткал свою поэтическую ткань не из слов. Этого он не умел. Его стихи были сотканы из другого материала.

Невольная свидетельница рождения едва ли не всех его стихов (невольная, потому что у Мандельштама никогда не было ни то что «кабинета», но даже кухоньки, каморки, где он мог бы уединиться). Надежда Яковлевна свидетельствует:

«Стихи начинаются так: в углах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но ещё бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как Осип пытается избавиться от прв, стряхнуть её, уйти. Он мотал головой, словно её можно выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. У меня создалось впечатление, что стихи существуют до того, как они сочинены. (Осип Мандельштам никогда не говорил, что стихи «написаны». Он сначала «сочинял», потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряжённом улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда трансформирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова.»

Попытаться написать стихи, прославляющие Сталина, — это значило для Мандельштама прежде всего найти где-то на самом дне своей души хоть какую-то точку опоры для этого чувства.

В «Оде» не сплошь мёртвые, безликие строки. Попадаются и такие, где попытка прославления как будто бы даже удалась:

Он свесился с трибуны как с горыВ бугры голов. Должник сильнее иска.

Могучие глаза решительно добры,

Густая бровь кому-то светит близко

Строки эти кажутся живыми, потому что к их мёртвому острову сделана искусственная прививка живой плоти. Этот крошечный кусочек живой ткани — словосочетание «бугры голов». Надежда Яковлевна вспоминает, что, мучительно пытаясь сочинить «Оду», Мандельштам повторял: «Почему, когда я думаю о нём, передо мной всё головы, бугры голов? Что он делает с этими головами?» Изо всех сил стараясь убедить себя, что он делает с «ними» не то, что ему мерещилось, а нечто противоположное, т.е. доброе, Мандельштам невольно срывается на крик:

Могучие глаза решительно добры«Ода» была не единственной попыткой вымученного, искусственного прославления «отца народов».

В 1937 году там же, в Воронеже, Мандельштам написал стихотворение «Если б меня наши враги взяли «, завершающееся такой концовкой:

И промелькнёт пламенных лет стая,Прошелестит спелой грозой — Ленин,

Но на земле, что избежит тленья,

Будет будить разум и жизнь — Сталин.

Существует версия, согласно которой у Мандельштама был другой, противоположный по смыслу вариант последней, концовочной строчки:

Будет губить разум и жизнь — Сталин.Можно не сомневаться, что именно этот вариант отражал истинное представление поэта о том, какую роль в жизни его родины играл тот, кого он уже однажды назвал «душегубцем».

Конечно, Сталин не без основания считал себя крупнейшим специалистом по вопросам «жизни и смерти». Он знал, что сломать можно любого человека, даже самого сильного. А Мандельштам вовсе не принадлежал к числу самых сильных.

Но Сталин не знал, что сломать человека — это ещё не значит сломать поэта. Он не знал. Что поэта легче убить, чем заставить его воспевать то, что ему враждебно. После неудавшейся попытки Мандельштама сочинить оду Сталину прошёл месяц. И тут произошло нечто поразительное — на свет явилось стихотворение:

Среди народного шума и спехаНа вокзалах и площадях

Смотрит века могучая веха,

И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала —

А теперь куда хочешь влеки:

В говорливые дебри вокзала,

В ожиданье у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,

Тот с водою кипячёной бак —

На цепочке книжка-жестянка

И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,

Пассажирская сила борьба,

И ласкала меня и сверлила

От стены этих глаз журьба.

……………………………………

Не припомнить того, что было —

Губы жарки, слова черствы —

Занавеску белую било,

Нёся шум железной листвы.

……………………………………

И к нему — в его сердцевину —

Я без пропуска в Кремль вошёл,

Разорвав расстояний холстину,

Головою повинной тяжёл.

Как небо от земли отличаются они от тех казенно-прославляющих рифмованных строк, которые Мандельштам так трудно выдавливал из себя, завидуя Асееву, который в отличие от него был «мастер».

На этот раз стихи вышли совсем другие: обжигающие искренностью, несомненностью выраженного в них чувства.

Неужели Сталин в своих предположениях всё-таки был прав? Неужели он лучше, чем кто другой, знал меру прочности человеческой души и имел все основания не сомневаться в результатах своего эксперимента?

Решив до поры до времени не расстреливать Мандельштама, приказав его «изолировать, но сохранить», Сталин, конечно, знать не знал ни о каком искусственном замутнении каких-то неведомых ему источников гармонии.

Для того, чтобы попытка прославления Сталина ему удалась, у такого поэта, как Мандельштам, мог быть только один путь: это попытка должна была быть искренней. Точкой опоры для мало-мальски искренней попытки примирения с реальностью сталинского режима для Мандельштама могло быть одно только чувство: надежда.

Конец благополучия

Если бы это была только надежда на перемены в его личной судьбе, тут ещё не было бы самообмана. Но, по самой природе своей души озабоченный не только личной своей судьбой, поэт пытается выразить некие общественные надежды. И тут-то и начинается самообман, самоуговаривание.

Когда-то давным-давно (в статье 1913 года) Мандельштам написал, что поэт ни при каких обстоятельствах не должен оправдываться. Это, говорил он «… непростительно! Недопустимо для поэта! Единственное, что нельзя простить! Ведь поэзия есть сознание своей правоты». О. Мандельштам открыто провозглашал готовность принять мученический венец «за гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей». Демонстративно славил он всё то, что у него никогда не было, лишь бы утвердить свою непричастность, свою до конца осознанную враждебность «веку-волкодаву».

Для Пастернака петровская дыба, призрак которой неожиданно воскрес в ХХ веке, была всего лишь нравственной преградой на пути духовного развития. Вопрос стоял так: имеет ли он моральное право через эту преграду переступить? Ведь и кровь и грязь — всё это окупится будущим богатством, «счастьем сотен тысяч»!

Душе Мандельштама плохо давались эти резоны, потому что в качестве объекта пыток и казней он неизменно пророчески видел себя.

Я на лестнице чёрной живу, и в високУдаряет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Ещё страшнее было то, что несло гибель его душе, делу его жизни, поэзии. Может ли найтись для поэта перспектива более жуткая, чем «присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей». Мандельштам не хотел быть «как все». И тем не менее, как это не парадоксально, в какой-то момент он тоже захотел «туда со всеми сообща». Вопреки всегдашней трезвости и безыллюзности он даже ещё острее, чем Пастернак, готов был ощутить в своём сердце любовь и нежность к жизни, прежде ему чужой. Потому что из этой жизни его насильственно выкинули. Осознав, что его лишили права чувствовать себя «советским человеком», Мандельштам вдруг с ужасом ощутил это как потерю. Чувство это было реальное. И он ухватился за него, как утопающий за соломинку. Он ещё не понимал. Что с ним произошло. Он думал, что он — всё тот же несломленный. А «блестящий расчёт» тем временем уже давал в его душе первые всходы. И губы лепили уже совсем другие слова:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля

И скат её твердеет добровольный…

Сталинская тюрьма (или ссылка) представляла особый случай. Здесь сам факт насильственного изъятия из жизни сразу отнимал у заключённого право на сочувствие. Отнимал даже право на жалость. Мандельштам столкнулся с этим по дороге в Чердынь, сразу же после ареста. Мандельштам с ужасом ощутил, что фактом ареста его обрекали на полное, абсолютное отщепенство.

А межд тем жизнь продолжалась. Люди смеялись и плакали, любили. В Москве строили метро.

Не спрашивай, как набухают почки…

А вы, часов кремлёвские бои —

Язык пространства, сжатого до точки.

Анна Ахматова, которая навестила поэта в изгнании в феврале 1936 года, так передала своё впечатление от его жизни в известном стихотворении «Воронеж», посвященном Мандельштаму:

А в комнате опального поэтаДежурит страх и муза в свой черёд.

И ночь идёт, которая наведает рассвета.

А ведь она побывала здесь тогда, когда ещё существовали какие-то связи с писательскими организациями. Мандельштам, рассказывая о приезде Анны Ахматовой, смеясь говорил: «Анна Андреевна обиделась, что я не умер». Он, оказывается, дал ей телеграмму, что при смерти. И она приехала, осталась верной старой дружбе.

«Наше благополучие кончилось осенью 1936 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, не оказалось и работы в театре, газетная работа тоже отпала. Рухнуло всё сразу», — писала Надежда Яковлевна. Мандельштамы оказались в изоляции.

В апреле 1937 года Мандельштам писал Корнею Ивановичу Чуковскому: «Я поставлен в положение собаки, пса… Меня нет. Я — тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство… Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу».

В апреле в областной газете «Коммуна» появилась статья, направленная против Мандельштама. Несколько позже, в том же 1937 году, в первом номере альманаха «Литературный Воронеж», выпад против Мандельштама был ещё более резким.

1 мая 1938 года в Саматихе, в доме отдыха, куда получили путёвки Мандельштамы, Осип Эмильевич был арестован вторично.

9 сентября (т.е. через четыре месяца) Мандельштам был отправлен в лагерь. На этот раз Надежда Яковлевна уже не предполагала его сопровождать. Через Шуру, брата Мандельштама, она получила письмо от Осипа Эмильевича из пересылочного лагеря под Владивостоком с просьбой выслать посылку. Она сделала это сразу, но Осип Эмильевич ничего не успел получить. Деньги и посылка вернулись с пометкой: «За смертью адресата».

Писал Осип Эмильевич много, и никакие превратности судьбы не являлись препятствием для напряжённой творческой работы, он буквально горел и, как это ни парадоксально, был по-настоящему счастлив.

silver-century.narod.ru

Сталин и Мандельштам | Политика

Осип Мандельштам, талантливый поэт, в 1933 году написал довольно глупое, слабое, провальное стихотворение про «кремлевского горца». И весьма оскорбительное для того, о ком в стихотворении шла речь.

Чем было вызвано стихотворение, можно только догадываться. Возможно, личным ожесточением, внутренним соцзаказом, желанием блеснуть красным словцом, которое и отца не щадит, покрасоваться: экий я – отчаянный! А может, все эти мотивы сошлись в одной точке, обрушились потным валом вдохновения и породили это странное стихотворение. Но чего в нем точно не было – так это красного словца. Была черная грязная мутная жижа невнятных слов.

Уже первая строка была исполнена болезненной претензии на собственную исключительность: «Мы живем, под собою не чуя страны». Вдумайтесь: автору хотелось чуять страну под собой. Не над собой, не вокруг себя, не в себе, не рядом с собой, а именно под собой…

А дальше об этом тексте судите сами. Вот он.

***

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина

И широкая грудь осетина.

Кремлевский горец, Сталин, сам будучи талантливым поэтом и человеком наделенным весьма тонким эстетическим чутьем, прочитал не только это, но и другие стихи Мандельштама, который уже был арестован.

Сталин вмешался. Дал указание сохранить Мандельштама. Совсем освободить его от ответственности, видимо, не мог даже он. Потому что слишком много людей знали об этом стихотворении Мандельштама и о его постоянных резких высказываниях не только о Сталине, но и государстве. Лобовое противостояние в те времена не прощалось никому.

До ареста Мандельштам читал это стихотворение всем подряд. И очень многие отчетливо видели слабость текста.

Как писала жена автора Надежда Мандельштам, Илья Эренбург не признавал стихов о Сталине, называя их «стишками», случайными в творчестве О. Мандельштама.

Еще резче выразился Борис Пастернак. Выслушав стихотворение из уст автора, он просто отказался обсуждать его достоинства и недостатки: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому».

Но Мандельштам не внял совету Пастернака. Хотя наверняка прекрасно понимал, что, сочиняя, а, тем более, читая это стихотворение вслух, хотя бы и самым надежным слушателям из числа своих знакомых, он совершает акт самоубийства.

И все же Сталин смягчил участь Мандельштама. Более того, это стихотворение вызвало интерес вождя к поэту. Сталин, желая сопоставить свое вполне профессиональное мнение о нем с мнением другого профессионала, позвонил Пастернаку. Существует несколько версий этого исторического разговора. Говорят, что ближе всех к истине запись Анны Ахматовой. Вот эта запись:

«Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом всё будет в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. «Если б мой друг попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?».-

«Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». – «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замялся, и Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения…». Пастернак думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы. «Почему мы всё говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить». – «О чём?» — «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку».

Сталин повесил трубку. А Пастернак, похоже, не очень понял, что Сталин как раз и говорил с ним о жизни и смерти. О жизни Мандельштама, желая отдалить его от смерти, от смертельного выбора. Но и всесильный вождь был не властен над судьбой поэта.

А судьба распорядилась так. С 1934-го по 1937 год Мандельштам с женой Надеждой, которой разрешили сопровождать поэта (чего не разрешалось ни до, ни после никому, если не считать жен декабристов), провели в ссылке, в Чердыни и в Воронеже. В 1937 году вернулись в Москву. В 1938-м – новый донос. Арест. Суд. 27 декабря 1938 года Осип Мандельштам скончался в больнице для заключенных.

Меня удивляют и умиляют попытки людей, больных либерализмом головного мозга, валить вину на Сталина за все, что случилось с тем или иным персонажем эпохи строительства СССР. Спасибо сказали бы Сталину за то, что, несмотря на свою гигантскую занятость строительством великого государства, находил время для того, чтобы заниматься проблемами «публичных борцов с самими собой». И реально помогал таким «борцам».

И еще раз сказали бы Сталину спасибо за то, что до сих пор не могут прожрать его наследие.

Но больные либерализмом на спасибо не способны по вполне объективной причине. Их болезнь выражается в полной утрате умения видеть очевидное: как в современности, так и в прошлом. Людям с симптомами этой болезни, даже интернет, в котором есть все, – не в помощь.

Помните, господа больные, главное: мозгам, пораженным либерализмом, рано или поздно наступает чубайс. Полный чубайс.

maxpark.com

Восемь тайн смерти Осипа Мандельштама — Российская газета

Сегодня исполняется 123 года со дня рождения одного из крупнейший поэтов ХХ века — Осипа Эмильевича Мандельштама. Благодаря воспоминаниям его жены и многочисленным литературоведческим исследованиям жизнь поэта не оставила на себе практически ни одного темного пятна неизвестности. Что же касается смерти, к которой сам поэт относился как к «последнему творческому акту», то здесь больше загадок, чем ответов. Зачем популярный и взлелеянный своим поколением поэт пишет «злостную эпиграмму» на Сталина, которая в последующем станет роковой для автора? Почему безжалостный советский тиран дарует поэту целых четыре года жизни? Наконец, как так вышло, что местонахождение могилы Мандельштама до сих пор остается неизвестным? «РГ» собрала несколько фактов о таинственном уходе величайшего поэта «Серебряного века».

«Кремлевский горец»

В ноябре 1933 года Осип Мандельштам пишет стихотворение о Сталине, начинающееся строчкой «Мы живем, под собою не чуя страны…». Друзья и современники отзывались об этом произведении пренебрежительно, чем спровоцировали разлад в среде литературных критиков, в том числе и современных. Эренбург считал мандельштамовские стихи о Сталине случайными в творчестве поэта, называя их «стишками». Еще резче отреагировал на «Кавказского горца» Б.Л. Пастернак: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия». И сегодня, к сожалению, многие склонны полагать, что эта критическая «эпиграмма» не художественный, а лишь политический акт. Действительно, «горец» будто выбивается из всего написанного поэтом ранее, но, как совершенно справедливо заметила Ахматова, в нем есть «монументально-лубочный, вырубленный характер». Рубленные, будто придуманные народом, строчки и яркие метафоры сделали эту вещь самым верным и точным попаданием в образ вождя и его эпоху из всех, когда-либо сочиненных. Вряд ли можно предположить, что Мандельштам не знал, что за такие строки его будет ждать не просто тюрьма, а расстрел. Однако Осип Эмильевич даже не пытается скрыть столь опасное произведение, а читает его полутора десяткам человек, будто сознательно идет на «самоубийство».

Не на бумаге, а в голове

Однако некоторая осмотрительность в действиях Мандельштама все же была. Боясь обыска в своей квартире, поэт уничтожает все записи с «эпиграммой» и полагается лишь на память: свою, своей жены и друга семьи Эммы Герштейн. Последняя вспоминает в своих мемуарах: «Утром неожиданно ко мне пришла Надя (жена Мандельштама — прим. автора), можно сказать влетела. Она заговорила отрывисто. «Ося написал очень резкое сочинение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям. Ося прочтет его вам, а потом вы выучите его наизусть со мной. Пока никто не должен об этом знать». Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли на Новощокинский». Кстати, именно в момент это тайного прочтения, Мандельштам меняет конец стиха, появляются знаменитые строки:

«Как подкову кует за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз!»

О страхе перед арестом свидетельствует и то, что Надежда Яковлевна (жена поэта — прим. автора) при жизни, во время ссылки и после смерти Осипа Эмильевича хранила его произведения в кастрюлях, в ботинках — где угодно, только не ящике рабочего стола.

Крышка гроба

8 января 1934 года умирает поэт Андрей Белый. На похоронах на Мандельштама случайно падает крышка гроба. Присутствующие расценили это как страшное предзнаменование, на что сам поэт ответил с иронией: «Я к смерти готов».

Арест

После прочтения «эпиграммы» один из ее слушателей доносит на Мандельштама, и в ночь с 13 на 14 мая 1934 года поэта арестовывают. Следователь подвергает автора пыткам, которые спустя почти сорок лет детально опишет А. И. Солженицын в произведении «Архипелаг ГУЛАГ». Методы НКВД не отличались особым разнообразием: яркие лампы, карцеры, смирительные рубашки и т. д. — словом, все, что могло сломать человека, унизить его. Мандельштам признается во всем, и не просто признается, но и перечисляет имена тех, кому читал «эпиграмму». Почему в списке слушателей не числилось имя Пастернака, узнавшего о сочинении одним из первых, до сих пор остается загадкой. Позже Осип Эмильевич признается жене, что на Лубянке он испытывал настолько сильный страх, что даже пытался вскрыть себе вены. Кстати, следователь Шиваров, допрашивавший поэта, спустя некоторое время был арестован и покончил жизнь самоубийством.

Заступничество

Не выдержав мучений мужа, Надежда Яковлевна обращается к Н. И. Бухарину, который искренне симпатизировал Мандельштаму, с просьбой вступиться за арестанта. Он берется за это дело, но узнав, что поэт оказался в лапах НКВД «за эпиграмму на Сталина» приходит в ужас. «Ягода прочел ему стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился…», — считала жена поэта. Так ли это было на самом деле судить сложно, но известно, что и поэт Демьян Бедный на просьбу Пастернака дает категорический ответ: «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя». Кстати, строчка из «эпиграммы»: «Его толстые пальцы, как черви, жирны…», — родилась именно благодаря Бедному, который однажды неосторожно заметил, что терпеть не может, когда Сталин листает книги из его библиотеки своими жирными пальцами. Очевидно, что вероятные заступники поэта и сами находились на волоске от гибели. Судить близких и друзей автора, за то, что они не смоги спасти его от трагедии, сложно, тем более что следователь угрожал расстрелом не только Мандельштаму, но и всем, кому довелось услышать его стихотворение.

Загадочный телефонный звонок в квартиру Пастернака

Несмотря на ужасающее положение дел, Бухарин все же делает некоторые попытки спасти Мандельштама. Одна из них — письмо, адресованное напрямую вождю. Получив его, Сталин неожиданно звонит Пастернаку:

Сталин: Дело Мандельштама рассматривается. Все будет хорошо. Почему вы не обратились в писательские организации или ко мне? Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь.

Пастернак: Писательские организации не занимаются этим с 1927 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали.

Сталин: Но ведь он же мастер? Мастер?

Пастернак: Но дело не в этом!

Сталин: А в чем же?

Пастернак ответил, что хотел бы встретиться и поговорить.

Сталин: О чем?

Пастернак: О жизни и смерти.

На этом Сталин бросил трубку.

Этот разговор имеет еще одну версию, в которой автор «Доктора Живаго» предстает не таким смелым: говорит, что Осип Эмильевич ему вовсе не друг, а вот Иосиф Виссарионович! С ним он, якобы, давно хотел пообщаться. Сложно сказать, какая из версий наиболее всего близка к истине, но то, что этот разговор оставил после себя множество загадок и не раз пятнал репутацию Пастернака, очевидно. Представить, что Сталин звонил писателю, чтобы узнать подробности дела, невозможно. «Вседержитель судеб» советского народа не мог не знать всех деталей. Тогда зачем ему понадобился этот разговор? По мнению одного из исследователей Б.М. Сарнова, Сталин хотел выпытать ценность Мандельштама как поэта, величину его таланта. Он понимал, что потомки будут вспоминать его не по тем стихам, которые были написаны из лести, а по тем, которые смогут донести его величие искренне и талантливо. Уже будучи в ссылке, Мандельштам действительно напишет несколько восхваляющих вождя сочинений, но ни одно из них не врежется в память народа так, как «злостная эпиграмма». Поэт Фазиль Искандер также полагал, что Сталину понравилось критическое сочинение Осипа Эмильевича. С одной стороны, герой стихотворения предстает здесь в гиперболизированном и даже «мерзком» образе тирана, с другой — за этим обликом скрывается «неодолимая сила Сталина»: его слова «как пудовые гири, верны», он «играет услугами полулюдей» и вся страна живет в страхе перед ним, так как даже «речи за десять шагов не слышны».

Добрый вождь

После ареста, Мандельштама ждала казнь. Так считали все, включая самого поэта, и это было очевидно. Если вспомнить книги Шаламова или Солженицына, в СССР приговор считался мягким, если обвиняемого не расстреливали, а отправляли в самые восточные лагеря, строить каналы. Сажали и убивали в то время за «украденный моток ниток», за письма и разговоры на кухне, не то что за произведение, порочащее «великое имя» тирана. Но в случае с Мандельштамом произошло чудо, иначе не назовешь. Сталин не просто смягчает приговор поэту, он приказывает «изолировать, но сохранить». Это был нонсенс. Когда следствие было закончено, автор «эпиграммы» был сослан на три года в город Чердынь Свердловской области, куда вместе с ним разрешили выехать и его жене. Вскоре и эта ссылка была отменена: Осип Эмильевич пытается покончить жизнь самоубийством, выбросившись из окна, Надежда Яковлевна в отчаянии пишет друзьям и знакомым в Москву, и благодаря тому самому письму Бухарина, о котором мы упоминали выше, Мандельштамам позволяют поселиться где угодно, исключая двенадцать крупнейших городов страны. Супруги наугад выбирают Воронеж. Здесь, несмотря на нищету, они имеют право жить, работать (даже не на каком-нибудь заводе, а в местной газете и театре) и принимать гостей. Более того, именно воронежский цикл стихотворений Мандельштама («Воронежские тетради») принято считать вершиной его творчества. Пока поэт «вымучивал», как утверждала Надежда Яковлевна, оды Сталину, уверявшие вождя в успехе его плана, жена бережно сохраняла искренние и выстраданные сочинения супруга.

Последнее испытание поэта

В 1937 году заканчивается срок ссылки и поэт неожиданно получает разрешение выехать из Воронежа. Пробыв недолгое время в Москве, супруги уезжают в профсоюзную здравницу, где в ночь с 1 на 2 мая Мандельштама арестовывают вторично. На этот раз поводом к аресту послужило заявление секретаря Союза писателей СССР В. Ставского, в котором предлагалось «решить вопрос о Мандельштаме», чьи стихи являются «похабными и клеветническими». Письмо было адресовано наркому внутренних дел, главному карателю того времени, Н.И. Ежову. Факт появления такой просьбы и ее немедленное исполнение говорят о том, что в этот раз в ликвидации поэта был заинтересован сам Сталин. Почему было решено оборвать четыре года относительной свободы Мандельштама, когда, по мнению вождя, он был у него «в кулаке» и мог продолжать восхвалять тирана, непонятно. Был ли предрешен конец автора или его смерть оказалось случайной, тоже остается загадкой. Так или иначе, 2 мая арестанта доставляют на станцию Черусти, которая находилась в 25 километрах от здравницы, и отправляют по этапу в лагерь на Дальний Восток. А уже 27 декабря 1938 года в возрасте 47 лет Осипа Эмильевича не стало. Ни дата, ни место смерти (один из пересыльных пунктов во Владивостоке) не являются точными. До сих пор неизвестна и причина, по которой скончался Мандельштам: по одной из версий поэта погубил тиф, по другой, и именно она была указана в официальном заключении НКВД, — паралич сердца. Тело Мандельштама несколько месяцев лежало непогребенным, а затем весь «зимний штабель», то есть всех заключенных, не переживших зиму, похоронили в братской могиле. Утверждать, что это не легенда, а истина нельзя, так как местонахождение могилы поэта до сих пор неизвестно. Ясно одно, смерть, действительно, стала последним испытанием великого поэта.

rg.ru

Стихотворение-памфлет о Сталине Мандельштама — Сборник сочинений

В 1933 г. Мандельштам пишет (и читает в небольшом кругу) стихотворение-памфлет о Сталине – «Мы живем, под собою не чуя страны…», которое и стало поводом для ареста (1934) и первой ссылки поэта. В стихотворении дан уничтожающий саркастический портрет «кремлевского горца», выдержанный отчасти в духе гротескно-фольклорных образов идолищ поганых – с «тараканьими глазищами», словами – «пудовыми гирями», жирными, «как черви», пальцами, – отчасти в духе блатных, воровских песен:

Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина

И широкая грудь осетина.

Но это стихотворение – не только портрет Сталина как личности, как полагает М. Л. Гаспаров, а нечто большее. Исходная ось стихотворения – Мы и Он. Мы – это жизнь целой страны, «наши речи», наши страхи, наши беды:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Это жизнь вне истории: «живем… не чуя страны», вне свободного общения – жизнь без слова («наши речи… не слышны»), – не жизнь, а полусуществование (выразителен здесь образ «полразговорца»), С образами этого стихотворения перекликается явившийся словно в бреду кошмарный, гротескный мир из страшной сказки в стихотворении «Неправда»:

Я с дымящей лучиной вхожу

К шестипалой неправде в избу:

– Дай-ка я на тебя погляжу,

Ведь лежать мне в сосновом гробу.

В лирике Мандельштама начала 30-х годов, как и в его творчестве в целом, существенное место принадлежит поэзии о поэзии – это два стихотворения под названием «Ариост», «Стихи о русской поэзии», обращенные к поэтам трех веков: Державину, поэту столь дорогого сердцу Мандельштама «Умного и наивного» XVIII века, Языкову и современнику – С. А. Клычкову («Полюбил я лес прекрасный…»), а также стихотворения памяти А. Белого («Голубые глаза и горячая лобная кость…») и др.

Выделим из этого ряда стихотворение «Батюшков» (1932). Образность стихотворения связана с ситуацией воображаемой встречи лирического героя с поэтом прошлого, представленной как реальная встреча с приятелем-петербуржцем на улицах города. Перед нами возникает живой облик Батюшкова, «гуляки с волшебной тростью», с выразительными портретными деталями (холодная рука, светлая перчатка, роза), и завязывающийся диалог поэта с поэтом. Это диалог-признанье, даже «величанье»:

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.

И не нашел от смущения слов:

– Ни у кого – этих звуков изгибы…

– И никогда – этот говор валов…

Наше мученье и наше богатство,

Косноязычный, с собой он принес —

Шум стихотворства и колокол братства

И гармонический проливень слез.

В диалоге Мандельштамом замечательно передана естественность устной, разговорной речи, с ее сбивчивостью и отрывочностью (например, три разрыва в одной строке: «Он усмехнулся. Я молвил: спасибо»). Прерывиста и прямая речь лирического «я» (в третьей строфе): «Ни у кого – этих звуков изгибы…» и т. д. Замечательна здесь и звуковая игра, которая в поэтике Мандельштама этого времени приобретает необычайно весомую роль. Шум стихотворства, поэтическое «косноязычие» (см. четвертую и пятую строфу) подчеркивается насыщением текста свистящими и шипящими звуками с – з, ш – ж, а гармония стиха – согласными поющими, сонорными в сочетании с гласными — оло, -оли, — ле, — ели (колокол, проливень слез, величаньем, случайно). Концовка стихотворения:

Вечные сны, как образчики крови,

Переливай из стакана в стакан…

Переливай, проливень – в этих созвучных между собой словах скрывается образ-символ «обращаемости» вещей и явлений в друг друга, программный для Мандельштама данного периода. Сопрягая противоположности, поэт склонен давать их не просто в оппозициях, противостоянии, но в процессе перехода, превращения друг в друга – в «переливах». В «Разговоре о Данте» он писал: «Образное мышление у Данта, так же как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи, которое я предлагаю назвать обращаемостью или обратимостью. Развитие образа только условно может быть названо развитием».

Стихи о поэтах и поэзии были важны для Мандельштама лично, субъективно: ведь поэзия в его понимании есть «сознание своей правоты», потому стихи о поэтах разных времен и должны были укрепить Мандельштама в таком сознании, поддержать художника в его героическом стоицизме, ставшем его гражданской, личностной позицией.

В 1934 г. поэт был арестован и сослан в Чердынь, на Урал, а затем (хлопотами Н. Бухарина) переведен в Воронеж. Позиция стоицизма ярко, хотя и непоследовательно, выражается во многих воронежских его стихотворениях. «Я должен жить, хотя я дважды умер…» – так начинается одно из них. После потрясений от ареста и последовавшей за ним нервной болезни возвращение поэта к жизни и творчеству происходит от новой встречи с Искусством. По впечатлениям от концерта скрипачки Галины Бариновой он пишет свое первое воронежское стихотворение – «За Паганини длиннопалым…» (апрель-июнь 1935).

www.testsoch.info