БОГОЛЮБОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ — Краткая биографическая энциклопедия — История

- БОГОЛЮБОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

-

Боголюбов, Алексей Петрович, — художник-маринист (1824 — 1896). Воспитывался в морском корпусе. Еще будучи кадетом, Боголюбов занимался живописью. В 1849 г. был в числе офицеров корабля «Камчатка», на котором отправился на Мадеру герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Познакомившись с рисунками Боголюбова, герцог посоветовал молодому офицеру посвятить себя искусству. В 1850 г. Боголюбов поступил в Академию Художеств. Своим художественным образованием он по преимуществу обязан М.П. Воробьеву и Б.И. Виллевальде. Обратил на себя внимание двумя видами Кронштадтской гавани и картиной «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 г.». В 1852 г. получил вторую золотую медаль за три картины: «Вид Смольного монастыря с Охты», «Бой брига «Меркурия» с двумя турецкими кораблями» (из турецкой войны 1828 г.) и «Отбытие е. и. в. герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона». Боголюбов вышел из Академии в 1853 г. с первой золотой медалью и был назначен художником главного морского штаба. Оставив морскую службу, он в течение семи лет путешествовал по Европе. В Женеве пользовался советами знаменитого Калама; в Париже работал в мастерской Изабэ; в течение двух лет учился у Андрея Ахенбаха. В 1856 г. Боголюбов побывал в Константинополе, на Дунае и в Синопе, с целью написать несколько этюдов для картин, заказанных ему императором Николаем Павловичем . По возвращении получил звание академика, а в 1860 г. — профессора живописи. Тогда же Боголюбов устроил в залах Академии выставку своих произведений в пользу вдов и сирот художников. На этой выставке особенное внимание публики обратили на себя картины из истории нашего флота, заказанные государем, в особенности «Синоп» и «Кермес в Амстердаме» (в музее Александра III ). Император Александр II поручил Боголюбову написать в картинах историю флота Петра Великого . Последняя турецкая война, в ее черноморских и дунайских подвигах, точно также отразилась в творчестве Боголюбова. По поручению гидрографического департамента морского министерства Боголюбов плавал по Финскому заливу и шхерам, изображал берега и промерял места портов и шхерных проходов. Такой же атлас был им выполнен и в Каспийском море. В 1871 г. Боголюбов написал для православной церкви в Париже несколько фресок. В том же году он уступил Академии до 225 этюдов масляными красками и 800 рисунков сепией и акварелей. Последние годы жил в Париже, только изредка навещая Россию. Благодаря его инициативе, в Париже устроилось общество взаимного вспомоществования русским художникам. В г. Саратове им устроен музей имени Радищева, которому он приходится внуком. В музее Александра III имеются картины Боголюбова: «Закат солнца», «Голицынская больница», «Нижегородская ярмарка», «Ярмарка в Амстердаме» и несколько акварелей, в Третьяковской галерее — «Золотой Рог», «Устье Невы», «Летняя ночь на Неве у взморья» и др.

Краткая биографическая энциклопедия . 2012

Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое БОГОЛЮБОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:

slovar.cc

Боголюбов Алексей Петрович Картины биография Bogolyubov Aleksey

Боголюбов Алексей Петрович русский живописец, художник–маринист. Родился в 1824 году в Новгородской губернии, воспитывался в Морском корпусе. Еще будучи кадетом, Боголюбов занимался живописью. В 1839 году начал службу во флоте. В 1849 году художник был в числе офицеров корабля «Камчатка», на котором отправился на Мадеру герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Познакомившись с рисунками Боголюбова, герцог посоветовал молодому офицеру посвятить себя искусству.

Лес в Веле в Нормандии, 1871, Третьяковская галерея

Зима в Париже, Художественный музей имени А.Н. Радищева, Саратов

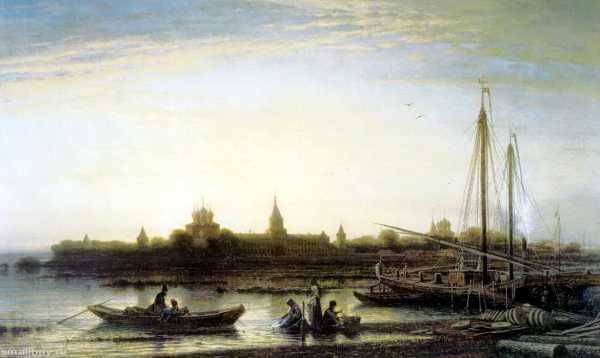

Вид Смольного монастыря с Большой Охты, 1870-е

Катание на Неве, 1854, ГТГ

Боголюбов последовал совету герцога и в 1850 году поступил в Академию художеств вольноопределяющимся учеником. Своим художественным образованием он по преимуществу обязан профессору М.П. Воробьеву и Б.И. Виллевальде. За два вида Кронштадтской гавани и за картину «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 году» молодой художник Алексей Боголюбов был пожалован высочайшими подарками от имени Его Императорского величества.

В 1852 году художник получил вторую золотую медаль за три картины: «Вид на Смольный монастырь с Большой Охты», «Бой брига «Меркурия» с двумя турецкими кораблями» (из турецкой войны 1828 года) и «Отбытие герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона». Боголюбов окончил академию в 1863 с первой золотой медалью и тогда же по высочайшему повелению был назначен художником Главного морского штаба.

Венеция ночью, Тульский музей изобразительных искусств

Золотой рог в Константинополе, 1864, Третьяковская галерея

Берег в Онфлере в знойный день, Художественный музей, Саратов

Затем, оставив морскую службу, Боголюбов в течение семи лет путешествовал по Европе. В Женеве он пользовался советами знаменитого Калама; в Париже работал в мастерской Изобэ и в течение двух лет учился у известного мариниста Андрея Ахенбаха. В том же 1856 году Боголюбов побывал в Константинополе, на Дунае и в Синопе с целью написать несколько этюдов для картин, заказанных ему императором Николаем Павловичем.

По возвращении получил звание академика, а в 1860 году профессора живописи. Тогда же Боголюбов устроил в залах академии выставку своих произведений в пользу вдов и сирот художников. На этой выставке особенное внимание публики обратили на себя картины из истории нашего флота, заказанные государем, и в особенности его «Синоп» и «Кермес в Амстердаме» (в настоящее время находится в Эрмитаже). В последующих годах Боголюбов много путешествовал с художественными целями по России.

Морской вид, Ярославский художественный музей

Лидо, Венеция, 1870-е, Музей искусств Татарстана, Казань

Трепор. Нормандия, Третьяковская галерея

Ипатьевский монастырь в Костроме, 1861, Третьяковская галерея

Вход рыбачьего судна в бурю в гавань Сен-Валери в Ко, 1858, Русский музей

Летняя ночь на Неве у взморья, 1875, Третьяковская галерея

Император Александр II, оценив труды и талант Боголюбова, поручил ему написать в картинах историю флота Петра Великого; этими работами Боголюбов был занят в течение всего прошлого царствования. Последняя турецкая война в ее черноморских и дунайских подвигах точно так же отразились в творчестве нашего мариниста. Кроме этих трудов, Боголюбов по поручению гидрографического департамента морского министерства вместе с капитанами Баженовым и Кроуном плавал по балтийским портам, по Финскому заливу и шхерам для исполнения атласа, изображал берега и промерил места портов и шхерных проходов. Такой же атлас был им выполнен и в Каспийском море под руководством известного гидрографа, капитана Ивашенцова.

В 1871 году Боголюбов написал для православной церкви в Париже несколько фресок. В том же году он уступил академии до 225 этюдов масляными красками и 800 рисунков сетей и акварелей. Последние двадцать лет Боголюбов живет в Париже, только изредка навещая Россию. Благодаря его инициативе в Париже устроилось Общество взаимного вспомоществования русским художникам, которое дает приют и возможность молодым русским художникам работать в общественной мастерской с натуры, без всяких личных затрат. 8 января 1891 года по почину членов этого общества был отпразднован пятидесятилетний юбилей А. П. Боголюбова, так как восьмого января 1841 года Боголюбов окончил морской кадетский корпус с чином мичмана флота. Необходимо также отметить устройство Боголюбовым в городе Саратове музея имени Радищева, которому художник приходится внуком.

Дорожка, Экуэн, Государственная Третьяковская галерея

Лунная ночь на море, 1871, Русский музей

Вид храма Христа Спасителя с Пречистенки в Москве, 1880, ГМИИ

Без всякого сомнения, Алексей Петрович Боголюбов является одним из первых, талантливейших наших маринистов. Его можно поставить наряду с лучшими европейскими маринистами. Преимущество Боголюбова заключается в том, что он в совершенстве знает русскую природу; едва ли не им первым были воспроизведены в художественных произведениях высокого достоинства берега Волги, Оки, Каспийского и Черного морей, многие береговые местности Финляндии и Финского залива.

Сражение при Гангуте

27 июля 1714 года, 1877

Прибой у мыса Сен-Мартини, 1854, Художественный музей, Серпухов

Вид на Смольный монастырь с Большой Охты, 1851

Несомненно, что обширные композиции Боголюбова по части морских сражений останутся в истории русского пейзажа; некоторые из них, как, например, морское сражение при Синопе, обнаруживают замечательную силу композиции, прекрасное распределение деталей, великолепный колорит и превосходный рисунок. Картины, выполненные по поручению императоров Николая и Александра II, образуют целую галерею, составляющую почти полную историю нашего военного флота.

Зима в Борисоглебске, 1880-е

Эта галерея может считаться одной из очень редких: мы не знаем в Европе ни одного мариниста, деятельность которого представила бы такую цельность, разнообразие и богатство. Значение Боголюбова как художника заключается не столько в художественном изображении истории русского флота, сколько вообще в его произведениях, относящихся непосредственно к простому морскому пейзажу. Море и вообще воду, воздушную перспективу Боголюбов знает в совершенстве; своему морскому пейзажу он к тому же придает сильное поэтическое чувство. Он вместе с Лагорио, Айвазовским и другими значительно более молодыми маринистами – Беггровым, Судковским, Орловским, Васильевым – являются главнейшими и, можно сказать, единственными представителями русского морского пейзажа. Все более молодые русские маринисты, посредственно или непосредственно, являются его учениками. Боголюбов Алексей Петрович умер в Париже в 1896 году.

smallbay.ru

Алексей Петрович Боголюбов : краткая биография

Краткая биография

Алексей Петрович Боголюбов (16 [28] марта 1824, село Померанье, Новгородская губерния — 27 октября 1896, Париж) — русский художник-маринист, мастер русской батальной марины.

Внук писателя А. Н. Радищева. Боголюбов родился в селе Померанье в Новгородской губернии 16 [28] марта 1824 года в семье помещика, отставного полковника Петра Гавриловича Боголюбова и Фёклы Александровны Радищевой (1795—1845)— дочери писателя Александра Николаевича Радищева.

Рано лишившись отца, был отдан в Александровский малолетний кадетский корпус, а оттуда переведен в Морской кадетский корпус, окончив его в звании мичмана в 1841 году. Служил адъютантом у вице-адмирала Александра Алексеевича Дурасова. Ещё будучи кадетом, Боголюбов начал заниматься живописью. В 1849 году был в числе офицеров корабля «Камчатка», на котором отправился на Мадейру герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Познакомившись с рисунками Боголюбова, герцог посоветовал молодому офицеру посвятить себя искусству.

В 1850 году Боголюбов поступил в Академию художеств. Своим художественным образованием он по преимуществу обязан М. Н. Воробьёву и Б. П. Виллевальде. Обратил на себя внимание двумя видами Кронштадтской гавани и картиной «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 г.». В 1852 году получил вторую золотую медаль за три картины: «Вид Смольного монастыря с Охты», «Бой брига „Меркурия“ с двумя турецкими кораблями» (из турецкой войны 1828 года) и «Отбытие е. и. в. герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона».

Боголюбов А. П. Открытие Петербургского Морского канала в 1886 г.Боголюбов закончил Академию в 1853 году с первой золотой медалью и был назначен художником Главного морского штаба. Оставив морскую службу, он в течение семи лет путешествовал по Европе. В Женеве пользовался советами знаменитого Калама; в Париже работал в мастерской Изабэ; в течение двух лет учился у Андреаса Ахенбаха. В 1856 году Боголюбов побывал в Константинополе, на Дунае и в Синопе, с целью написать несколько этюдов для картин, заказанных ему императором Николаем Павловичем.

Сопровождал будущего царя Александра III в путешествии по России и делал зарисовки .

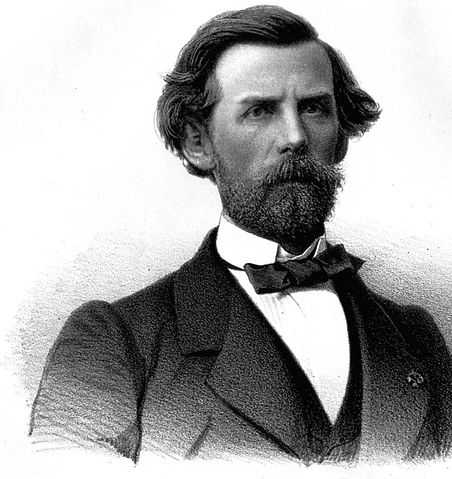

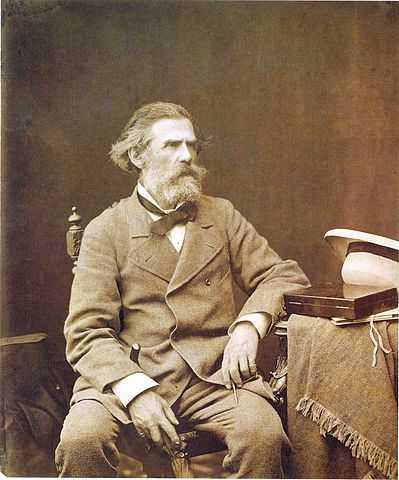

А. П. Боголюбов. 1861 год.

А. П. Боголюбов. 1861 год.По возвращении получил звание академика, а в 1860 году — профессора живописи. Тогда же Боголюбов устроил в залах Академии выставку своих произведений в пользу вдов и сирот художников. На этой выставке особенное внимание публики обратили на себя картины из истории нашего флота, заказанные российским императором, в особенности «Синоп» и «Кермес в Амстердаме». Император Александр II поручил Боголюбову написать в картинах историю флота Петра Великого.

В 1861 году по поручению гидрографического департамента Морского министерства Боголюбов начал работу над атласом берегов Каспийского моря под руководством известного гидрографа капитана Ивашенцева. Это совпало по времени с инициативой Волжского пароходного общества «Самолёт» по изданию путеводителя по Волжскому речному пути, чтобы «дать путнику по возможности ясное и верное понятие о всех замечательных поволжских местностях». В результате путешествия по Волге к Каспию, Боголюбов выполнил серию рисунков и этюдов с видами волжских городов. Они вошли в виде иллюстраций (литографий и политипажей) в путеводитель «Волга от Твери до Астрахани». Текстовую часть путеводителя «частию по известным источникам, а частию на основании собственных наблюдений» написал старший брат художника, Николай (1821—1898), также участвовавший в этой поездке. По мотивам некоторых сюжетов этой серии рисунков художник впоследствии создал и крупные живописные полотна.

В 1864 году вместе с капитанами Баженовым и Кроуном Боголюбов выполнил аналогичный атлас берегов Финскому заливу, и промеряя глубины в районах портов и шхерных проходов.

В 1871 году Боголюбов написал для православной церкви в Париже несколько фресок. В том же году он уступил Академии до 225 этюдов масляными красками и 800 рисунков сепией и акварелей.

В 1885 году Боголюбов ходатайствовал о снятии запрета на демонстрацию картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая сильно не понравилась императору Александру III и его окружению. После подачи Боголюбовым ходатайства запрет был снят.

Был основателем рисовального училища (с 1897 года — его имени) и Художественного музея имени А. Н. Радищева в 1885 году в Саратове, завещал в этот музей свои произведения, ныне составляющие наиболее значительное собрание его работ.Последние годы жил в Париже, только изредка навещая Россию. Благодаря его инициативе, в Париже устроилось Общество взаимного вспомоществования русским художникам. В Саратове им устроен Музей имени Радищева, которому он приходился внуком. Произведения Боголюбова находятся в собраниях музеев России, в частности в Третьяковской галерее — «Золотой Рог», «Устье Невы», «Летняя ночь на Неве у взморья» и другие.

А. П. Боголюбов, скончавшийся во Франции, был похоронен в Петербурге на Малоохтинском кладбище рядом с родителями. В мае 1941 г. прах художника был перенесён на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры (т. н. «Некрополь мастеров искусств»). Предполагалась установка нового памятника. В вихре последующих событий место перезахоронения Боголюбова оказалось утерянным. Памятная плита установлена в 2006 г.

В Москве, в бывшем особняке художника, находящемся по адресу: ул. Сущёвская, д. 14, базируется Библиотека искусств, которой в 1996 году присвоено имя А. П. Боголюбова.

Темы и серии

Фотопортрет А. П. Боголюбова работы А. О. Карелина.

Фотопортрет А. П. Боголюбова работы А. О. Карелина.- Россия

- Франция

- Италия

- Швейцария

- Германия

- Австрия

- Голландия

- Баку

- Турция

- «Панорамы России»

- Баталии

- Корабли и лодки

- Рисунки

- Марины

Музеи

Могила Боголюбова в Некрополе мастеров искусств в Санкт-Петербурге.Работы Боголюбова в музеях разных стран

- Азербайджан, Национальный музей искусств Азербайджана, Баку.

- Армения, Национальная картинная галерея Армении, Ереван.

- Белоруссия, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск.

- Грузия, Государственный музей искусств Грузии, Тбилиси.

- Украина, Одесский художественный музей, Одесса.

- Украина, Харьковский художественный музей, Харьков.

- Украина, Херсонкий областной художественный музей им. А. А. Шовкуненко, Херсон.

- Украина, Днепропетровский художественный музей, Днепр.

- Украина, Донецкий областной художественный музей, Донецк.

- Украина, Запорожский художественный музей, Запорожье.

- Украина, Львовская государственная картинная галерея Львов.

- Украина, Полтавский художественный музей, Полтава.

- Украина, Сумской областной художественный музей им. Н. Х. Онацкого

- Казахстан, Государственный музей искусств, Алматы.

- Эстония, Дворец-музей Кадриорг.

- Украина, Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина

Республиканские музеи Российской Федерации

- Бурятия, Бурятский республиканский художественный музей, Улан-Удэ

- Северная Осетия, Северо-Осетинский республиканский художественный музей, Владикавказ

- Татарстан, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

- Карелия, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск

- Дагестан, Дагестанский музей изобразительных искусств, Махачкала

- Мордовия, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Саранск

- Удмуртия, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, Ижевск

- Чувашия, Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары

Областные и краевые музеи Российской Федерации

- Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева

- Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург

- Государственная Третьяковская галерея, Москва

- Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

- Нижегородский государственный художественная музей

- Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого

- Тульский областной художественный музей

- Астраханская картинная галерея имени П. М. Догадина

- Волгоградский музей изобразительных искусств

- Вольский краеведческий музей

- Иркутский областной художественный музей

- Нижнетагильский художественный музей изобразительных искусств

- Омский областной музей изобразительных искусств

- Пермская государственная художественная галерея

- Рыбинский музей-заповедник

- Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

- Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

- Государственный Литературный музей, Москва

- Архангельский областной краеведческий музей, Архангельск

- Костромской государственный объединённый художественный музей

- Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова

- Ростовский областной музей изобразительных искусств

- Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого

- Тюменский музей изобразительных искусств

- Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник

- Вязниковский историко-художественный музей

- Государственный художественно-архитектурный музей, Ораниенбаум

- Дальневосточный художественный музей, Хабаровск

- Екатеринбургский музей изобразительных искусств

- Калужский областной художественный музей

- Кировский областной художественный музей

- Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

- Курская областная картинная галерея им. А.А. Дейнеки

- Музей Тропинина, Москва

- Музей личных коллекций

- Новосибирский государственный художественный музей

- Новгородский государственный объединённый музей-заповедник

- Переславль-Залесский музей-заповедник

- Плесский государственный исторический археологический и художественный музей-заповедник

- Приморская краевая картинная галерея, Владивосток

- Серпуховский историко-художественный музей

- Сочинский художественный музей

- Тверская областная картинная галерея

- Ульяновский художественный музей

- Челябинская областная картинная галерея

- Череповецкий краеведческий музей

Галерея работ

Аллея в парке. Лихтенштейн. 1889 годАнтверпен. 1854 годАфонское сражение. 1853 годБакинская губерния. Баку. Набережная. 1861 годБакинская губерния. Баку. Улица в полдень. 1861 год Бой 44-пушечного фрегата «Флора» с тремя турецкими пароходами у мыса Пицунда 9 ноября 1853 года. 1854 год

Бой 44-пушечного фрегата «Флора» с тремя турецкими пароходами у мыса Пицунда 9 ноября 1853 года. 1854 год Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи-Бутленд» в Чёрном море 11 июля 1877 года. 1878 год

Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «Фетхи-Бутленд» в Чёрном море 11 июля 1877 года. 1878 год Бой пароходофрегата «Владимир» с турецко-египетским военным пароходом «Перваз-Бахри» 5 ноября 1853 года

Бой пароходофрегата «Владимир» с турецко-египетским военным пароходом «Перваз-Бахри» 5 ноября 1853 года Гибель фрегата «Александр Невский» (Вид ночью). 1868 год.

Гибель фрегата «Александр Невский» (Вид ночью). 1868 год. Гибель фрегата «Александр Невский» (Дневной вариант). 1868 годФранция. Нормандия. Вёль. 1880 годИталия. Венеция ночью. 1850-еВенеция. 1850-е

Гибель фрегата «Александр Невский» (Дневной вариант). 1868 годФранция. Нормандия. Вёль. 1880 годИталия. Венеция ночью. 1850-еВенеция. 1850-е Захват катером «Меркурий» шведского фрегата «Венус» 21 мая 1789 года. 1845

Захват катером «Меркурий» шведского фрегата «Венус» 21 мая 1789 года. 1845 Захват катером «Меркурий» шведского фрегата «Венус» 21 мая 1789 года. 1851

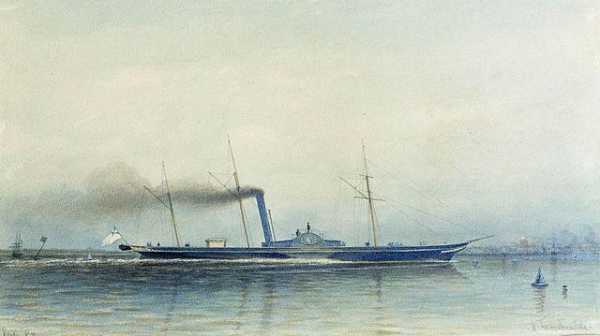

Захват катером «Меркурий» шведского фрегата «Венус» 21 мая 1789 года. 1851 Императорская паровая яхта «Александрия» 1852 года. 1852 год

Императорская паровая яхта «Александрия» 1852 года. 1852 год Клипер «Разбойник» в Гавре. 1887 годТурция. Мечеть в Константинополе

Клипер «Разбойник» в Гавре. 1887 годТурция. Мечеть в Константинополе Морской бой. Пленение фрегатом «Владимиром» турецкого парохода «Перваз-Бахри». 1858 годНормандский город. 1879 год.

Морской бой. Пленение фрегатом «Владимиром» турецкого парохода «Перваз-Бахри». 1858 годНормандский город. 1879 год. Ночное нападение на 44-пушечный фрегат «Флора» с 5 на 6 ноября 1853 года 1857 год.Италия. ПалермоПароход «Колхида» во время боя у поста Святого Николая. 1854 годСиноп. Турция. 1856

Ночное нападение на 44-пушечный фрегат «Флора» с 5 на 6 ноября 1853 года 1857 год.Италия. ПалермоПароход «Колхида» во время боя у поста Святого Николая. 1854 годСиноп. Турция. 1856 Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года. 1875–1877

Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года. 1875–1877 Фрегат «Паллада» 1847 года. 1847 год«Море», 1835 год. Национальный музей искусств Азербайджана (Баку)«Пожар на паруснике» Конец XIX века. Сочинский художественный музей

Фрегат «Паллада» 1847 года. 1847 год«Море», 1835 год. Национальный музей искусств Азербайджана (Баку)«Пожар на паруснике» Конец XIX века. Сочинский художественный музейworldofaphorism.ru

Боголюбов Н. Н. — История Росатома

Николай Николаевич Боголюбов родился 8 (21) августа 1909 года в городе Нижний Новгород в семье преподавателей Нижегородского Мариинского института благородных девиц. Русский. Его отец Николай Михайлович, выпускник Московской духовной семинарии, преподавал историю философии, логику и психологию, мать Ольга Николаевна — музыку. В 1913 году семья переехала в Киев, где Боголюбов-старший занял должность профессора богословия Киевского университета. С установлением советской власти кафедра богословия в университете была ликвидирована, и семье пришлось перебраться в небольшой приход в селе Высокая Круча (ныне в Полтавской области, Украина).

Начальное образование получил в церковно-приходской школе, которую окончил в 12 лет. Дальнейшее официальное образование для сына «служителя культа» было невозможным, поэтому отец стал обучать Николая и его младших братьев дома. Благодаря отцу сыновья не только получили обширные знания по истории, философии, лингвистике, литературе, но и унаследовали стремление к интеллектуальному труду. Отец первым заметил у старшего сына талант к точным наукам, особенно к математике и сделал все возможное для его развития.

В 1921 году семья переехала в Киев. Благодаря уникальным математическим способностям юный Николай Боголюбов уже в 14 лет стал полноправным участником семинаров по математике. В 1924 году он познакомился с академиком Н.М. Крыловым, признанным лидером целого направления в математике, членом многих иностранных математических обществ. Уже через год работы с Крыловым Николай опубликовал свою первую математическую работу «О поведении решений линейных дифференциальных уравнений на бесконечности». Исследование оказалось настолько самостоятельным и глубоким, что в 1925 году в порядке исключения малый президиум Укрглавнауки принял решение принять Н.Н. Боголюбова аспирантом на кафедру математики Киевского университета.

В 1928 году (в 19 лет) защитил кандидатскую диссертацию, а в 1930 году Академия наук Украины присудила ему степень доктора математики. С 1928 года — научный сотрудник Института теоретической физики АН УССР (Киев). Работы двадцатидвухлетнего Николая Боголюбова уже получили международную известность, и одна из них была удостоена специальной премии Болонской академии наук.

В 1932 году Крылов и Боголюбов начал исследование, которое после десятилетия напряженной работы позволило построить математическую теорию для описания нелинейных колебательных процессов и разработать методы асимптотического интегрирования нелинейных уравнений. По существу, это была новая наука на стыке математики, физики и техники, получившая название нелинейной механики. Здесь проявилась важнейшая черта личности Боголюбова — стремление браться за большие задачи, имеющие фундаментальное значение и глубокие последствия. Перед войной Н.М. Крылов и Н.Н. Боголюбов завершили свое капитальное математическое исследование по нелинейной механике. Результаты были изложены в их совместной монографии «Введение в нелинейную механику» (1937).

Нелинейная механика сыграла чрезвычайно важную роль в развитии теории колебаний и многих актуальных разделов техники: радиотехники, теории статической и динамической устойчивости синхронных машин, продольной устойчивости летательных аппаратов и других. Буквально из лаборатории результаты поступали в производство, и уже в первой половине 1930-х годов на базе нелинейной механики в ряде ведущих технических областей были созданы новые расчетные методы.

В 1936 году молодого профессора впервые направили в научную командировку по Европе, он побывал в Берлине, Париже, Брюсселе.

С 1936 года Н.Н. Боголюбов заведующий кафедрой математической физики Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. В 1939 году в соавторстве с Н.М. Крыловым он опубликовал работу «О некоторых проблемах эргодической теории стохастических систем», а также статью об уравнении Фоккера-Планка, заложившие основы теории стохастических дифференциальных уравнений.

С началом Великой Отечественной войны киевские академические институты были эвакуированы в Башкирию. Н.М. Крылов и Н.Н. Боголюбов оказались в Уфе, где он возглавил кафедры Уфимского авиационного института и Уфимского педагогического института (1941—1943 гг.). Кроме того, он продолжил теоретические исследования. Еще перед войной Н.Н. Боголюбов начал работать над проблемой статистических методов в математической физике. Эти исследования он продолжил в Уфе и в 1946 году опубликовал монографию «Проблемы динамической теории в статистической физике».

В Киев Боголюбов с семьей вернулся в 1944 году. Он вновь работал в Институте теоретической физики и в Киевском университете в качестве заведующего кафедрой математической физики (1944—1950 гг.), профессора (с 1950 по 1959 гг.) и декана (с 1945 по 1949 гг.) механико-математического факультета, послевоенному восстановлению которого отдал много времени и сил.

В 1948 году академик Н.Н. Семёнов пригласил Боголюбова на должность заведующего отделом в Московский Институт химической физики АИ СССР для работы по оборонной тематике (был им до 1950 года). Вслед за этим (1949 г.) академик И.М. Виноградов поручил ему возглавить отдел теоретической физики в Математическом институте имени В.А. Стеклова. Это было началом более тесных связей с Москвой, где Н.Н. Боголюбов также стал регулярно читать курсы на физическом факультете Московского университета. В 1951 году он получил квартиру в столице и переехал туда с семьей.

В 1940-е годы внимание ученого все больше приковывали проблемы теоретической физики, которая переживала бурное развитие и ставила множество новых задач. Завершался «чисто математический» период работы Боголюбова, впереди была плодотворная деятельность, заметно изменившая лицо теоретической физики и всей современной науки: Н.Н. Боголюбов наряду с Л.Д. Ландау внес решающий вклад в создание теорий сверхпроводимости и сверхтекучести. В октябре 1946 года на собрании Отделения физики и математики Академии наук СССР Боголюбов сделал исторический доклад, в котором впервые было объяснено явление сверхтекучести. Другим выдающимся вкладом Николая Боголюбова и его учеников в статистическую механику было создание в 1957 году микроскопической теории сверхпроводимости. Тогда впервые было установлено существование глубокой физической и математической аналогии между явлениями сверхпроводимости и сверхтекучести электронов в металлах.

Проблемами квантовой теории поля Н.Н. Боголюбов вплотную занялся в конце 1940-х годов. Он активно входил в быстро развивавшуюся науку — перенормируемую квантовую теорию поля со стороны математики, нелинейной механики и статистической физики. Основополагающие результаты Н.Н. Боголюбова по квантовой теории поля изложены в совместной с Д.В. Ширковым монографии, вышедшей в 1957 году.

В начале 1950 года Н.Н. Боголюбов был направлен на «объект» в Сарове (Арзамас-16), где велась работа по созданию ядерного и термоядерного оружия, начальником математического отдела, который затем был преобразован в отделение (cектор). Уделяя много энергии исследованиям по закрытой тематике, Боголюбов не откладывал собственные работы в «долгий ящик». Он обладал исключительной работоспособностью, даже в поезде не переставал работать и размышлять. В Сарове он продолжил свои «старые» исследования по нелинейной механике и статистической физике, к которым постоянно добавлялись новые проблемы и новые идеи. Задачи, которые надо было решать на «объекте», имели сугубо прикладной характер. Поэтому разработанные в довоенные годы приближенные методы Боголюбова-Крылова часто становились основным инструментом их решения. Но не только «старый» капитал привнес Боголюбов в атомный проект: за короткое время им были решены задачи, которые после снятия режима секретности многое изменили в мировой науке. Неизменно доброжелательный и несуетливый, он успевал и в военной тематике, и в гражданской.

Под его руководством были рассчитаны многие варианты ядерных систем, в том числе термоядерное устройство — «слойка» А.Д. Сахарова. После успешного испытания водородной бомбы в Казахстане, на котором он лично присутствовал, Боголюбов навсегда оставил «Объект». Его вклад не был публичным, но, как всегда, оказался фундаментальным, его до сих пор считают основателем математической школы КБ-11.

За участие в создании первого варианта водородной бомбы 12 августа 1953 года Н.Н. Боголюбову была присуждена Сталинская премия, и он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1953 году он был избран академиком АН СССР. В том же году Н.Н. Боголюбова избрали заведующим кафедрой теоретической физики (в том же году стал заведующим кафедрой статистической физики и механики) Московского государственного университета, в котором он работал профессором ещё с 1943 года.

1950-е годы для Н.Н. Боголюбова стали вообще очень плодотворными, особенно в области квантовой электродинамики. В этой науке, в которой синтезированы два кита современной физики — квантовая механика и специальная теория относительности, ученый выполнил исследования, без которых она была бы совершенно иной. В 1958 году за разработку нового метода в квантовой теории поля и статистической физике, приведшего, в частности, к обоснованию теории сверхтекучести и сверхпроводимости Н.Н. Боголюбову была присуждена Ленинская премия.

Во время организации Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в городе Дубна Московской области в 1956 году академика Боголюбова пригласили заведовать в ОИЯИ лабораторией теоретической физики. В 1965 году Н.Н. Боголюбов был избран директором ОИЯИ и проработал в этой должности до 1988 года. В 1957—1958 гг. — член Учёного совета Сибирского отделения АН СССР, в 1958—1963 гг. — член Президиума Сибирского отделения АН СССР, внёс большой вклад в организацию современного научного центра в Новосибирске. В 1963 году Н.Н. Боголюбов был избран членом Президиума АН СССР и академиком-секретарем Отделения математики, он занимал эти ответственные посты до 1988 года.

Особое место в научном наследии Н.Н.Боголюбова занимают проблемы квантовой теории. Он внес основополагающий вклад в развитие статистической механики равновесных и неравновесных процессов, где им были получены многочисленные важнейшие результаты, ставшие в настоящее время классическими и носящие имя Боголюбова. Все эти методы и полученные в их рамках результаты нашли широкое применение в физике конденсированного состояния и квантовой физике, они лежат в основе решения важнейших проблем прикладной математической физики.

К 1964—1966 гг. принадлежат работы Н.Н. Боголюбова по теории симметрии и кварковым моделям элементарных частиц. Большое значение для дальнейшего развития теории элементарных частиц имело предложенное им и его учениками новое квантовое число кварков, которое теперь известно как цвет. Понятие цвета кварков позволило решить проблему статистики кварков и составило основу для построения новой теории сильных взаимодействий, а именно, квантовой хромодинамики.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 гола за большие заслуги в развитии советской науки Боголюбову Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

По инициативе Н.Н. Боголюбова с 1972 года стали проводиться международные конференции по математическим проблемам квантовой теории поля и квантовой статистики, которые со временем переросли в конгрессы по математической физике — планетарные съезды ведущих ученых в этой области науки.

Вклад Н.Н. Боголюбова в физику не ограничивается только теоремами, строго подтверждающими результаты, в основном, уже известные или понятные физикам. Им получен целый ряд новых выдающихся результатов в фундаментальной физике, таких как теория неидеального Бозе-газа, цепочка кинетических уравнений, новый метод в теории сверхпроводимости, цветные кварки и др.

В 1983—1988 гг. Н.Н. Боголюбов — директор Математического института АН СССР имени В.А. Стеклова. Ему принадлежат выдающиеся результаты как минимум в трех областях науки — в математике, механике и теоретической физике. Он оказал огромное влияние на современную математическую физику во всем мире, введя новые методы и понятия в теорию элементарных частиц, квантовую теорию поля и теорию конденсированного состояния. По масштабам и результатам научной деятельности его сравнивают с такими корифеями, как Гильберт и Пуанкаре.

Отличался невероятной работоспособностью и ответственностью. Практически всю жизнь, занимая одновременно по несколько научных, преподавательских и административных постов, на каждом из них он трудился с полной отдачей и добивался поразительных результатов. На протяжении семидесяти лет своей научной деятельности Н.Н. Боголюбов написал и опубликовал более 300 научных работ по математике, математической физике, статистической механике, квантовой теории ноля, теории физики элементарных частиц. Полное собрание научных трудов Н.Н. Боголюбова в 12 томах вышло в издательстве «Наука».

Академик Боголюбов, помимо собственного колоссального вклада во многие области физики и математики, создал сразу две выдающихся научных школы мирового класса — нелинейной механики и теоретической физики.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1979 года за большие заслуги в развитии советской науки и в связи с семидесятилетием со дня рождения Боголюбов Николай Николаевич награждён орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот».

В 1984 году совместно с академиком А.А. Логуновым и Д.В. Ширковым он удостаивается Государственной премии СССР в области науки и техники за цикл работ «Метод ренормализационной группы в теории полей».

В последние годы, не прекращая активной плодотворной научной деятельности, академик Боголюбов вел и научно-общественную работу, являясь советником при Президиуме АН СССР (с 1988 г.), почетным директором ОИЯИ и Математического института имени В.А.Стеклова АН СССР (с 1989 г.).

Много времени и внимания уделял общественной деятельности. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7—11 созывов (в 1966—1989 гг.), был участником Пагуошского движения учёных за мир.

Всю жизнь был православным верующим. В середине 1988 года при активном содействии Боголюбова приходу был передан храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино (Дубна), до этого находившийся в собственности ОИЯИ.

Н.Н. Боголюбов награждён 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», медалями, иностранными наградами — орденами Кирилла и Мефодия 1-й степени (Болгария), «За заслуги» 2-го класса (Польша), Государственного Знамени 1-й степени (КНДР), «Звезда Дружбы народов» (ГДР), иностранными медалями, международными и отечественными научными медалями и премиями. Почетный гражданин г. Дубны Московской области.

Умер 13 февраля 1992 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Именем Н.Н. Боголюбова названы Институт теоретических проблем микромира МГУ, Институт теоретической физики НАМ Украины, лаборатория теоретической физики ОИЯИ и проспект в Дубне. На родине академика в Нижнем Новгороде и в Дубне установлены бюсты Героя, а на зданиях Киевского университета, ВНИИ экспериментальной физики в городе Саров Нижегородской области и физического факультета Московского государственного университета — мемориальные доски.

Российская Академия наук учредила золотую медаль имени Н.Н. Боголюбова, а НАН Украины и ОИЯИ — премии имени выдающегося ученого и организатора науки.

Литература

Владимиров В. С. Николай Николаевич Боголюбов и Математика

Тр. МИАН, 2000, том 228, 7–16

www.biblioatom.ru

Боголюбов, Алексей Петрович — это… Что такое Боголюбов, Алексей Петрович?

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Боголюбов.Алексей Петрович Боголюбов (16 марта 1824, село Померанье, Новгородская губерния, Российская империя — 27 октября 1896, Париж, Франция) — русский художник-маринист, мастер русской батальной марины.

Биография

Внук писателя А. Н. Радищева. Боголюбов родился в селе Померанье в Новгородской губернии 16 (28) марта 1824 года в семье помещика, отставного полковника Петра Гавриловича Боголюбова и Фёклы Александровны Радищевой (1795—1845).

Рано лишившись отца, был отдан в Александровский малолетний кадетский корпус, а оттуда переведен в Морской кадетский корпус в Петербурге, окончив в звании мичмана в 1841 году. Служил адъютантом у вице-адмирала Александра Алексеевича Дурасова. Ещё будучи кадетом, Боголюбов начал заниматься живописью. В 1849 году был в числе офицеров корабля «Камчатка», на котором отправился на Мадейру герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Познакомившись с рисунками Боголюбова, герцог посоветовал молодому офицеру посвятить себя искусству.

В 1850 году Боголюбов поступил в Академию художеств. Своим художественным образованием он по преимуществу обязан М. Н. Воробьёву и Б. П. Виллевальде. Обратил на себя внимание двумя видами Кронштадтской гавани и картиной «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 г.». В 1852 году получил вторую золотую медаль за три картины: «Вид Смольного монастыря с Охты», «Бой брига „Меркурия“ с двумя турецкими кораблями» (из турецкой войны 1828 года) и «Отбытие е. и. в. герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона».

Боголюбов А. П. Открытие Петербургского Морского канала в 1886 г.

Боголюбов А. П. Открытие Петербургского Морского канала в 1886 г.Боголюбов закончил Академию в 1853 году с первой золотой медалью и был назначен художником главного морского штаба. Оставив морскую службу, он в течение семи лет путешествовал по Европе. В Женеве пользовался советами знаменитого Калама; в Париже работал в мастерской Изабэ; в течение двух лет учился у Андреаса Ахенбаха. В 1856 году Боголюбов побывал в Константинополе, на Дунае и в Синопе, с целью написать несколько этюдов для картин, заказанных ему императором Николаем Павловичем.

Сопровождал будущего царя Александра III в путешествии по России и делал зарисовки (см. Записки Качалова — Качалов Николай Александрович).

А. П. Боголюьов. 1861 год.По возвращении получил звание академика, а в 1860 году — профессора живописи. Тогда же Боголюбов устроил в залах Академии выставку своих произведений в пользу вдов и сирот художников. На этой выставке особенное внимание публики обратили на себя картины из истории нашего флота, заказанные российским императором, в особенности «Синоп» и «Кермес в Амстердаме» . Император Александр II поручил Боголюбову написать в картинах историю флота Петра Великого.

По поручению гидрографического департамента Морского министерства Боголюбов плавал по Финскому заливу и шхерам, изображая берега и промеряя глубины в районах портов и шхерных проходов. Такой же атлас был им выполнен и в Каспийском море.

В 1871 году Боголюбов написал для православной церкви в Париже несколько фресок. В том же году он уступил Академии до 225 этюдов масляными красками и 800 рисунков сепией и акварелей.

Был основателем рисовального училища (с 1897 года — его имени) и Художественного музея имени А. Н. Радищева 1885 году в Саратове, завещал в этот музей свои произведения, ныне составляющие наиболее значительное собрание его работ. Последние годы жил в Париже, только изредка навещая Россию. Благодаря его инициативе, в Париже устроилось Общество взаимного вспомоществования русским художникам. В Саратове им устроен Музей имени Радищева, которому он приходился внуком. Произведения Боголюбова находятся в собраниях музеев России, в частности в Третьяковской галерее — «Золотой Рог», «Устье Невы», «Летняя ночь на Неве у взморья» и другие.

В Москве, в бывшем особняке художника, находящемся по адресу: ул. Сущёвская, д. 14, базируется Библиотека искусств, которой в 1996 году присвоено имя А. П. Боголюбова.

Темы и серии

Музеи

Работы Боголюбова в музеях разных стран

- Грузия, Государственный музей искусств Грузии, Тбилиси.

- Украина, Одесский художественный музей, Одесса.

- Украина, Харьковский художественный музей, Харьков.

- Украина, Херсонкий областной художественный музей им. А. А. Шовкуненко, Херсон.

- Украина, Днепропетровский художественный музей, Днепропетровск.

- Украина, Донецкий областной художественный музей, Донецк.

- Украина, Запорожский художественный музей, Запорожье.

- Украина, Львовская государственная картинная галерея Львов.

- Украина, Полтавский художественный музей, Полтава.

- Украина, Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого Севастополь.

- Украина, Сумской областной художественный музей им. Н. Х. Онацкого

- Казахстан, Государственный музей искусств, Алматы.

- Эстония, Дворец-музей Кадриорг.

- Армения, Национальная галерея, Ереван.

- Беларусь, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск.

- Украина, Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина

Республиканские музеи Российской Федерации

- Бурятия, Бурятский республиканский художественный музей, Улан-Удэ

- Северная Осетия, Северо-Осетинский республиканский художественный музей, Владикавказ

- Татарстан, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

- Карелия, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск

- Дагестан, Дагестанский музей изобразительных искусств, Махачкала

- Мордовия, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Саранск

- Удмуртия, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, Ижевск

- Чувашия, Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары

Областные и краевые музеи Российской Федерации

Галерея работ

См. также

Литература

- Андроникова М. И. Боголюбов. — М.: Искусство, 1962. — 56, [32] с. — 20 000 экз. (обл.)

Ссылки

dic.academic.ru