Почему катериной недовольны в доме кабановых цитаты. «Гроза» семья Кабановых

Психология

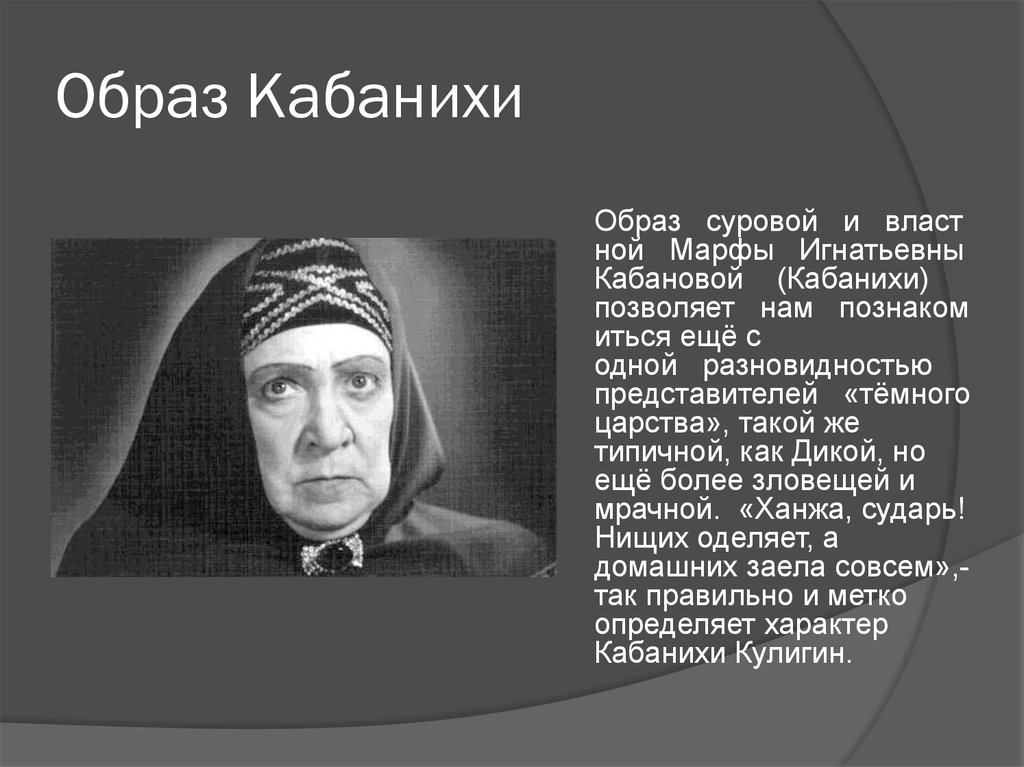

Кабанова, или как ее называют – Кабаниха – одна из главных героинь в пьесе Островского «Гроза». Марфа Игнатьевна является богатой купчихой, а также вдовой. У нее двое детей: сын Тихон и дочь Варвара. В ее доме сын Тихон проживает вместе со своей женой Катериной.

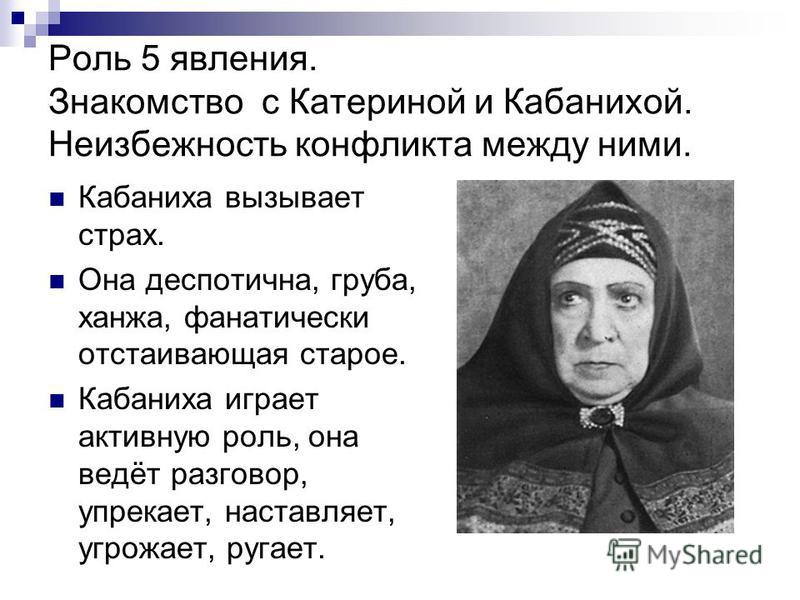

Кабаниха представлена, как злая, завистливая и лицемерная женщина, которая ненавидит, казалось бы, всё вокруг себя. Ее любимое занятие — это читать морали сыну и дочери, а Катерин она вообще держит в страхе. Один ее вид грозен и бесстрашен.

Писатель не зря наделяет главу семейства таким странным прозвищем. Оно полностью передает характер героини. Оценив ее действия, можно с уверенностью назвать ее бессердечной.

Самым большим ее проступком является то, что сына своего она вырастила безвольным и бесхарактерным человеком. Он не может и шага ступить, не спросив ее. Таким образом, он не может и даже не пытается защитить свою жену от нападок свекрови. Со стороны же Кабанихи читатель видит обыкновенную ревность к собственному сыну.

Со стороны же Кабанихи читатель видит обыкновенную ревность к собственному сыну.

Ее образ противоречив: она верит в Бога, но творит зло, подает милостыню, но обижает своих близких. Она умело играет на глазах окружающих: прикидывается непонимающей, называет себя старой и изможденной, но вместе с тем полна решимости поучать других.

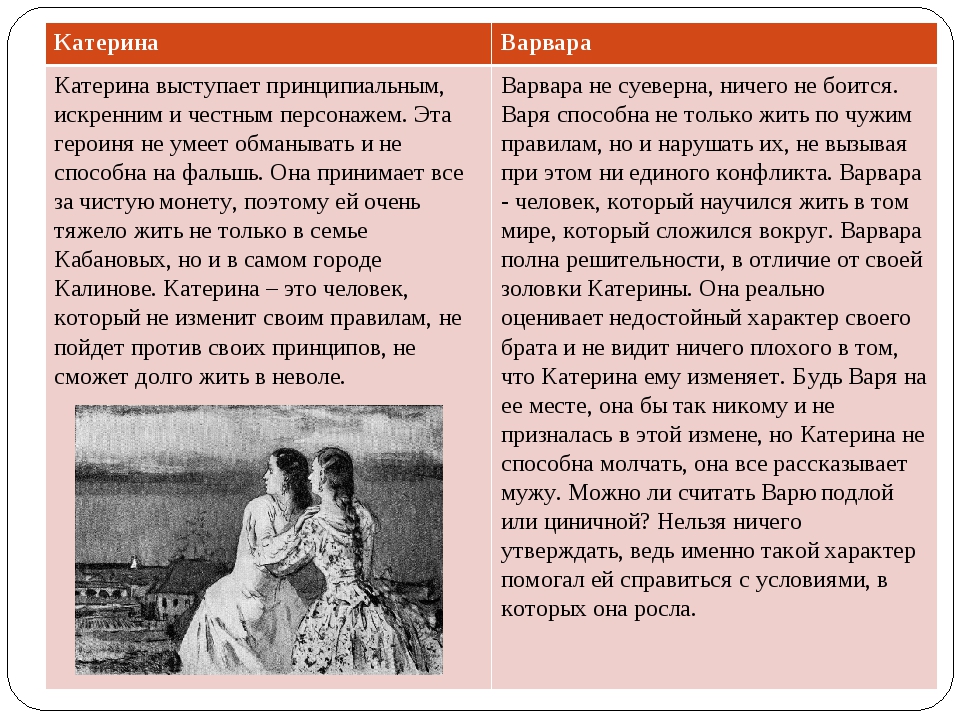

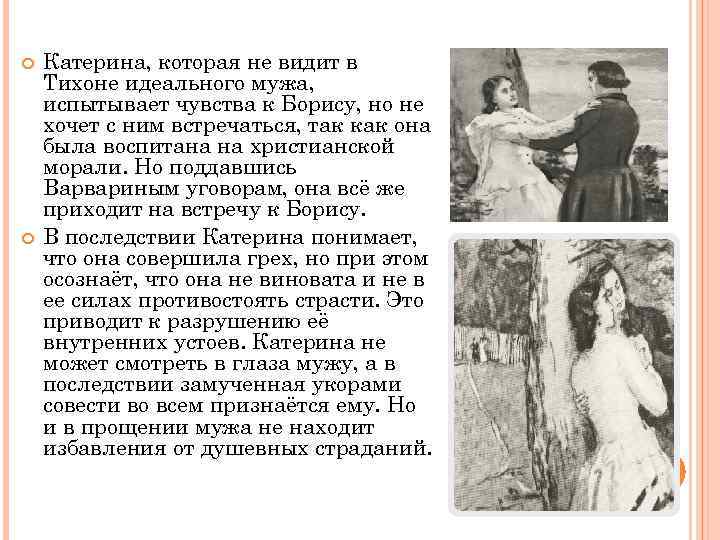

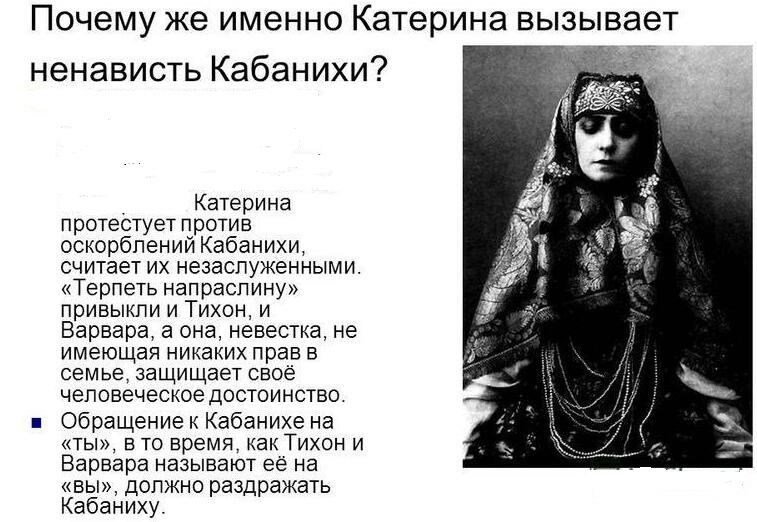

Естественно, что образ Кабановой – это прототип Екатерины, ее противоположность. Хотя, общее между ними всё-таки есть. Они обе уважают старину, но понимают ее по-разному. Для свекрови старина – это то, что должно подчинять молодежь. Ее установка говорит о том, что старые люди должны приказывать, а молодые беспрекословно подчиняться. У Катерины же другие представления. Для нее старина – это любовь и забота к ближнему, это милосердие и сострадание не только в отношении пожилых людей, но и ко всем окружающим. Катерина является жертвой Кабанихи, которая терпит издевательства и ругань, в то время как Варвара лишь делает вид, что слушает мать, придерживаясь на самом деле только своих взглядов.

После прочтения пьесы читатель осознает, что именно Кабаниха способствовала гибели Катерины. Она угрожала, что сведет счеты со своей жизнью, явно убегая от нападков свекрови. Может, Кабаниха и не желала такой развязки, но желание сломить невестку в любом случае преобладало. Как итог, семья Кабановой рушится. Дочь обвинила мать в гибели Катерины и ушла из дома, Тихон же впадает в запой.

2 вариант

Всем нам известна драматическая пьеса Островского «Гроза», в которой есть интересная героиня – Кабаниха (Марфа Игнатьевна Кабанова).

Кабаниха представлена в образе богатой купчихи. Марфа Игнатьевна является давно овдовевшей женщиной.

Эту женщину можно охарактеризовать как любительницу показывать свою силу. Власть и сила духа – главные черты образа Кабанихи.

От всех Марфа Игнатьевна требует обязательного подчинения, в том числе и от родных. Она практически всегда недовольна ими. Ежедневно их ругает и воспитывает, особенно недовольна своим сыном и Катериной. От людей Кабаниха требует выполнять обряды и чины. Она считает, что семейный порядок важно поддерживать в страхе.

Она считает, что семейный порядок важно поддерживать в страхе.

Кабаниха любит заниматься разными делами и основные интересы выражаются в выполнении установленных порядков.

Кабаниха и Катерина имеют небольшую схожесть в том, что обе не способны к примирению слабым чертам характера. Вторая схожесть выражается в религиозности, обе почитают её, при этом не веря в прощение. На этом схожесть черты характеров их заканчивается.

Различия в характерах выражаются тем, что она одухотворена и мечтательница, вторая любительница соблюдения порядков в мелочах. Для Катерины на первом месте стоит – любовь и воля, у Кабанихи – выполнение приказов.

Кабаниха чувствует себя блюстительницей порядка, считая, что с её кончиной в мире и дома наступит хаос. Никто не сомневается, что у барыни властный характер, который она периодическим всем показывает.

Сама Кабаниха, сколько бы не ругала своих детей за то, что они непослушны, никогда не жалуется на них. Поэтому, когда невестка открыто при людях признается, для нее это неприемлемо и оказывается страшным ударом по её самолюбию, к которому добавился бунт сына, кроме этих неприятностей добавляется еще одно – побег дочери из родного дома.

В окончание пьесы автор показывает крушение властного, на первый взгляд несокрушимого мира Кабанихи. Для нее страшный удар, что все вышло всё из — под контроля барыни. Разумеется, что читатель ей не сочувствует, потому что в этом её вина. Что заслужила, то и получила.

В заключение хочется отметить, что образ Марфы Игнатьевны олицетворяет патриархальный уклад жизни. Она утверждает, что не её дело хорошо это или плохо, но соблюдать его нужно.

Развязка пьесы трагична: Катерина погибает, сын бунтует, дочь убегает из дома. Со всеми происходящими событиями в пьесе мир Кабанихи рушится, вместе с ним и она.

Сочинение на тему Кабаниха

Одной из главных героинь в произведении «Гроза» является Марфа Игнатьевна Кабанова. В народе все ее называли Кабанихой. Богатая купчиха и вдова имела двоих детей, Варвару и Тихона, который имел в женах Екатерину. Она была типичным представителем старшего поколения, который любит давать наставления и читать нотации. Для нее самым главным приоритетом в жизни было соблюдать установленные в обществе обычаи и порядки. Она не любила своих детей, держала весь дом в страхе, и часто обижала людей.

Она не любила своих детей, держала весь дом в страхе, и часто обижала людей.

Автор пьесы описывает свою героиню как грозную, строгую, злую, жестокую и бессердечную женщину. Она не пренебрегала тем, чтобы проявлять лицемерие. На людях она старалась вести себя порядочно. Помогала бедным, но в то же время обижала родных детей и свою невестку Екатерину. Она нередко уходила ото всех, чтобы помолиться Богу. Но это не помогало ей жить святой жизнью. Ее дети считали, что выжить в доме их матери можно только одним способом, научиться обманывать. Своего Сына Марфа Игнатьевна предпочитала держать в страхе. Часто ревновала его к молодой жене. В своих наставлениях она не раз повторяла, чтобы молодые люди уважали стариков. На самом деле она имела только себя. Ей не так важно было, чтобы слушались других. Просто ей нравилось держать всех в страхе и чувствовать, что она держит все в своих руках. Кабаниха строго соблюдала традиции и заставляла молодежь делать то же самое.

Героиня была весьма суровой женщиной. Часто можно было услышать, как она бранит и критикует всех вокруг. В ее характере можно было наблюдать деспотизм, который являлся результатом ее слепого доверия сложившимся обычаям. Суровость ее выражалась и в отношении к собственной невестке. Каждое слово Екатерины она обрывала и делала ядовитые замечания. Она осуждала невестку за то, что та ласково обращалась со своим мужем. По ее мнению, женщина должна бояться мужа настолько, чтобы чувствовать себя его рабою.

Часто можно было услышать, как она бранит и критикует всех вокруг. В ее характере можно было наблюдать деспотизм, который являлся результатом ее слепого доверия сложившимся обычаям. Суровость ее выражалась и в отношении к собственной невестке. Каждое слово Екатерины она обрывала и делала ядовитые замечания. Она осуждала невестку за то, что та ласково обращалась со своим мужем. По ее мнению, женщина должна бояться мужа настолько, чтобы чувствовать себя его рабою.

В итоге своим поведением и отношением к жизни Кабаниха задушила все живое вокруг себя. Дети ее были несчастны. Судьба каждого из них не является привлекательной для читателей. Возможно, каждый, кто читал пьесу, задумался, а стоит ли быть таким суровым почитателем придуманных человеком традиций.

Александр Николаевич Островский написал свою пьесу «Гроза» в 1859 году. В центре сюжета находится конфронтация между поколениями. Старшее поколение всегда держалось на старых нравах, опытах и обычаях. Они отказывались понимать молодых. А те, напротив, никогда не стремились следовать установленным веками традициям. Поэтому старшие пытались перевоспитать их волю Данная проблема, которую описал в своей пьесе Островский навсегда останется значимой, пока существуют отцы и дети. Родители желают, чтобы дети были похожи на них, и следовали их путями.

А те, напротив, никогда не стремились следовать установленным веками традициям. Поэтому старшие пытались перевоспитать их волю Данная проблема, которую описал в своей пьесе Островский навсегда останется значимой, пока существуют отцы и дети. Родители желают, чтобы дети были похожи на них, и следовали их путями.

Несколько интересных сочинений

- Характеристика и образ Николая Болконского в романе Толстого Война и мир сочинение

Князь Николай Болконский – очень заметный персонаж романа Льва Толстого «Война и мир». Это один из тех героев, который на первый взгляд кажется угрюмым и «сухим» человеком, но который постепенно раскрывается

- Главные герои сказки Снежная королева Андерсена сочинение

Главными героями сказки являются мальчик Кай и девочка Герда. Это названые брат и сестра, очень привязанные друг к другу. Дети бедны, однако наделены чистыми сердцами

- Свободолюбивая лирика Пушкина 9 класс сообщение доклад сочинение

Понятие «свобода» находит свое отражение в творчестве многих поэтов, в том числе и у Александра Сергеевича Пушкина.

Отметим, что Пушкин ее возводит в Абсолют, он исследует разные виды свободы, сопоставляет их содержание.

Отметим, что Пушкин ее возводит в Абсолют, он исследует разные виды свободы, сопоставляет их содержание. - Тема любви в творчестве Блока сочинение

- Анализ повести Дожить до рассвета Быкова

Быков написал огромное количество разных произведений. Большинство его произведений были написаны про войну и описание людей, которые находятся в этих условиях. Многие думают, что подвиг является не важным элементом.

В образе Кабанихи — богатой купчихи приволжского города Калинова — Островский нарисовал типичный характер, сложившийся в среде русской буржуазии предреформенного периода. При этом Островский не только обличает социальный тип, нашедший отражение в образе Кабанихи, но и раскрывает несостоятельность принципов, защищаемых Кабанихой, неизбежность их гибели в конкретно-исторических условиях конца пятидесятых годов.

Показав омерзительную сущность Кабанихи, Островский одновременно наделил ее незаурядным умом и силой характера. Сопоставление ума с ограниченностью и искаженностью ее представлений и понятий дало возможность драматургу показать пагубное влияние темного царства не только на его жертвы, но и на хозяев, и тем увеличить обличительную силу драмы.

Кабаниха появляется впервые в пятом явлении первого действия в окружении всей семьи.

Островский выявляет ее характер — своеобразное сочетание ханжества, деспотизма, суровой жестокости и грубости, необузданного самодурства и мелочной придирчивости. На примере Кабанихи Островский с удивительным мастерством показывает, что значит «поедом есть», «как ржа железо точит».

Но упреки у Кабанихи носят несколько особый характер. Своеобразие их заключается, во-первых, в их полной необоснованности. В том, в чем упрекает своих домашних Кабаниха, они совершенно неповинны, и сама Кабаниха это прекрасно понимает; во-вторых, упреки часто нужны Кабанихе для того, чтобы, отталкиваясь от них, начать свои наставления, поэтому и поводы для них находятся самые неожиданные.

Но упреки у Кабанихи носят несколько особый характер. Своеобразие их заключается, во-первых, в их полной необоснованности. В том, в чем упрекает своих домашних Кабаниха, они совершенно неповинны, и сама Кабаниха это прекрасно понимает; во-вторых, упреки часто нужны Кабанихе для того, чтобы, отталкиваясь от них, начать свои наставления, поэтому и поводы для них находятся самые неожиданные.

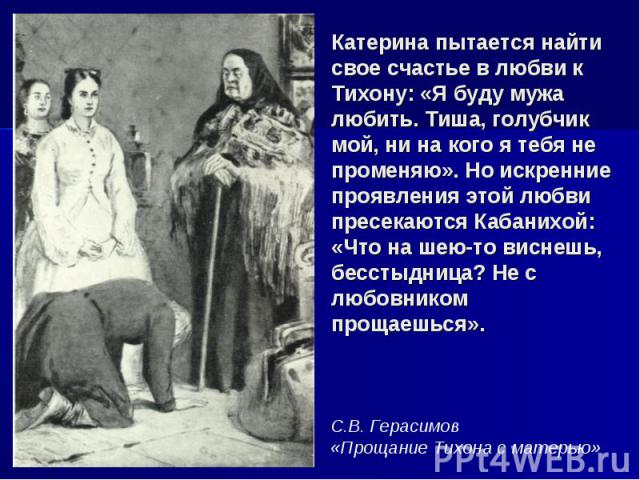

У Кабанихи есть излюбленные темы для упреков и наставлений. Прежде всего, это упреки в непочтительности детей по отношению к родителям и упреки Тихону в том, что он предпочитает жену матери, в том, что он хочет «своим умом жить». Все оправдания Тихона нисколько не помогают. Да Тихон на это и не надеется. Он прекрасно знает, что эти оправдания нужны Кабанихе как доказательство его полной покорности. Упрекая, Кабаниха зорко следит за своей жертвой. Малейшая оплошность, ответ не по той форме, которая требуется, вызывает ее жестокий удар. Так, на неосторожную реплику Тихона: «Зачем же ей бояться, с меня довольно, что она меня любит» — следует ее суровый окрик.

Кабаниха — ханжа. Ханжескую окраску ее речам придают, во-первых, ласкательные обращения: «мой друг», «мой милый» и т.д.; во-вторых, словосочетания, выражающие самоуничижение: «мать стара, глупа, ну а вы, молодые люди, умные, не должны с нас дураков взыскивать» в-третьих, ссылки на родительскую любовь: «ведь от любви родители и строги-то к вам, или «…да что же делать-то, я вам не чужая, у меня об вас сердце болит»; в-четвертых, стремление представить себя несчастной: «Ну что же, дождетесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте что хотите, не будет над вами старших. А может, и меня вспомните…»; в-пятых, наличие элементов церковного жаргона: «грех тяжелый», «разговор, близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь…»

Кабанихе свойственно не только ханжество, она — грубый жестокий деспот. «Что ты выскочила в глазах-то поюлить», или «Что ты сиротой-то прикидываешься», или «Да ты рехнулся, что ли», или «дурацкие мысли в голове держишь» и т.д.

«Что ты выскочила в глазах-то поюлить», или «Что ты сиротой-то прикидываешься», или «Да ты рехнулся, что ли», или «дурацкие мысли в голове держишь» и т.д.

Таким образом, на переплетении страшной грубости и елейного смирения строится речь Кабанихи.

Кабаниха с тупым фанатизмом поглощена соблюдением порядка, блюстительницей которого она является. Слово «порядок» в устах Кабанихи имеет свой определенный смысл. Это норма семейной жизни, это то, что признается правильным в темном царстве. Наставления, которые она дает Тихону относительно Катерины, выражают взгляды темного царства на положение невестки в семье.

В 3-м действии пьесы Островский показывает Кабаниху в новом аспекте. Кабаниха дана вне семейного круга: со странницей Феклушей и с хозяином города Диким.

Разговор с Феклушей обнаруживает исключительное невежество, мракобесие и консерватизм Кабанихи; он же показывает, насколько высок авторитет странницы в ее глазах. Это единственное явление, где не Кабаниха ведет разговор, а где она только слушает и поддакивает, или подхватывает реплики Феклуши. Феклуша — единственный персонаж, в разговоре с которым Кабаниха говорит не свысока.

Таким образом, не только сами реплики и монологи Кабанихи раскрывают ее характер, но и то, как меняется Кабаниха в зависимости от того, с кем она разговаривает. Если по отношению к домашним Кабаниха груба, если ханжеский тон ее непрерывно чередуется с грубым окриком, если с Диким она говорит наставительным тоном, то с Феклушей она говорит степенно и ласково. Эта ласковость подчеркивается обращением «милая», «некуда вам торопиться, милая», «слышала я, милая» и т.д.

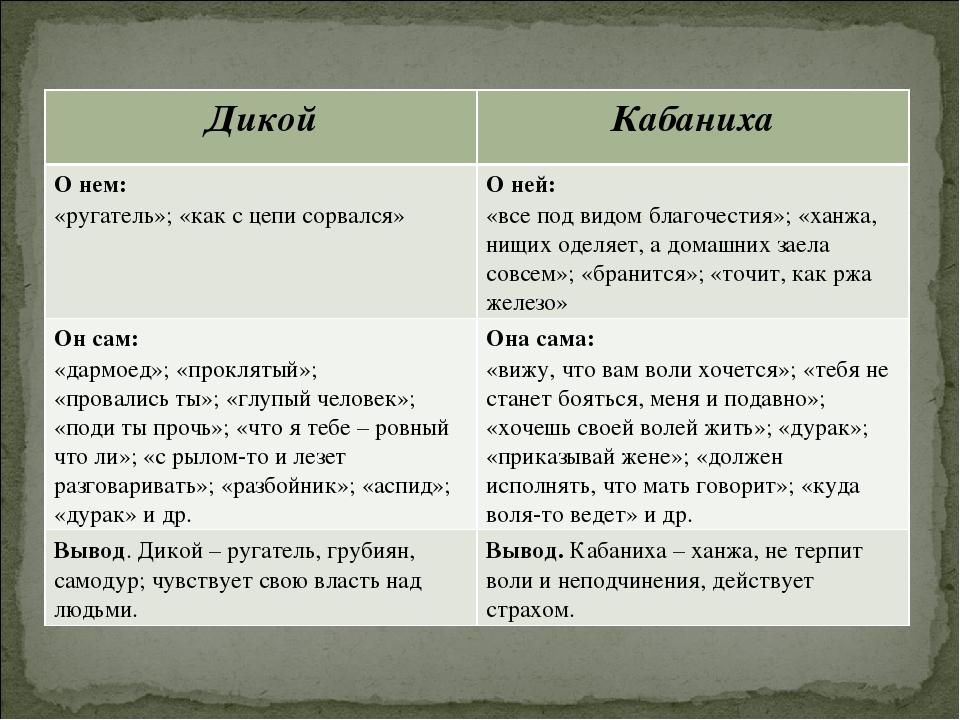

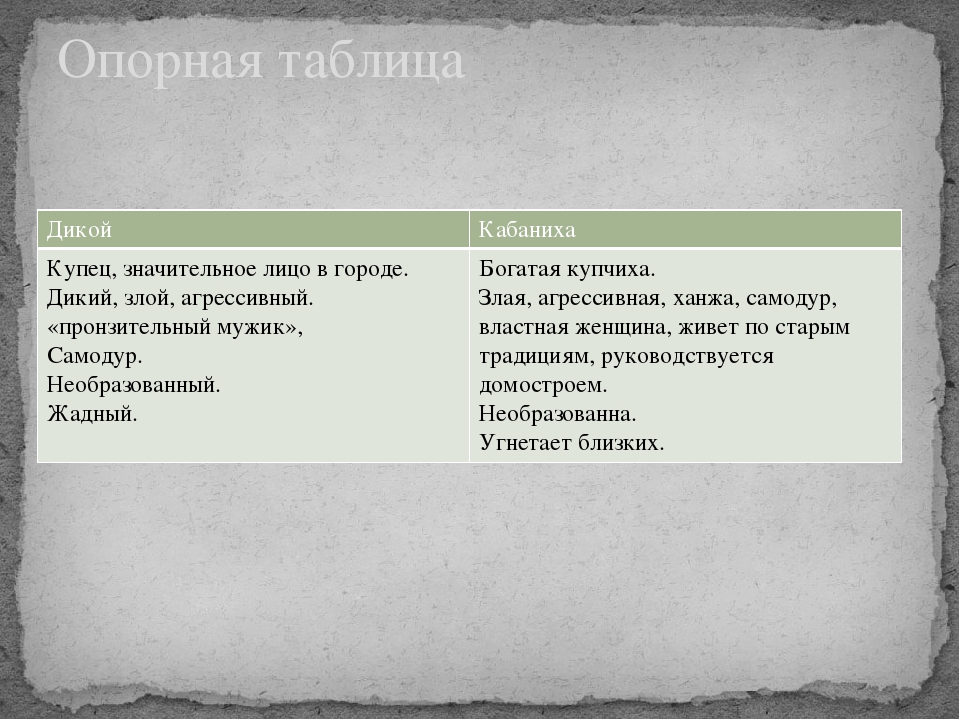

Следом за разговором с Феклушей идет сцена с Диким. В этом «состязании» самодуров преимущество остается на стороне Кабанихи. Она сильнее и умнее Дикого. Кажется невероятным, что Кабаниха, ко¬торая только что с полным доверием внимала нелепым россказням Феклуши, так умно рассуждает с Диким.

Она сильнее и умнее Дикого. Кажется невероятным, что Кабаниха, ко¬торая только что с полным доверием внимала нелепым россказням Феклуши, так умно рассуждает с Диким.

Об уме и знании людей своего круга свидетельствует и психологический анализ поведения Дикого, который делает Кабаниха. «Ты коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь да нарочно на своих кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться; потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не подойдет».

Для Кабанихи деньги — критерий и основа всего.

Жизнь Кабанихи уложена в рамки старого быта, где каждый поступок имеет свое рази навсегда установленное следствие, а проступок — наказание. Надо поступать так праведно, чтобы в любой момент быть готовой к смерти, т. е. готовой предстать перед богом, говорит религия. А праведная жизнь, по представлениям Кабанихи — это строгое соблю¬дение установленных обычаем и обрядом правил.

е. готовой предстать перед богом, говорит религия. А праведная жизнь, по представлениям Кабанихи — это строгое соблю¬дение установленных обычаем и обрядом правил.

Быт и нравы купечества в драме А. Н. Островского «Гроза» Гроза — явление в природе очищающее и необходимое. Она приносит с собой свежесть и прохладу после изнурительной жары, живительную влагу после суши. Она несет очищающее, обновляющее действие. Таким «глотком свежего воздуха», новым взглядом на жизнь стала в литературе серединывека пьеса А. Н. Островского «Гроза». Великая русская река, самобытный народ, живущий на ней, дали автору богатый творческий материал. Драма прозвучала как трагический голос времени, как крик народной души, не желающей больше терпеть гнет и неволю. В «Грозе» Островский возвратился к своей излюбленной тематике, к изображению семей-но-бытового конфликта в купеческой среде. Но осознал он этот конфликт в его внутреннем драматическом развитии, довел до решительной развязки и тем самым впервые вышел за пределы комедийного жанра.

Самодурство Дикого не знает границ. Он не дает спокойно жить своим домашним. Когда хозяин был не в духе, «вс

Самодурство Дикого не знает границ. Он не дает спокойно жить своим домашним. Когда хозяин был не в духе, «всЕ прятались по чердакам и чуланам». Однако в типично самодурской логике его есть один интересный момент: ярый ругатель бывает сам не рад своему характеру: «Друг ты мне, а приди ты у меня просить — обругаю». Не правда ли, мы ощущаем, что самодурство Дикого дает трещину? Твердо стоит на страже патриархальных, домостроевских порядков старины, ревностно охраняет жизнь своего дома от свежего ветра перемен Кабанова. В отличие от Дикого, она ни-когда не ругается, у нее свои методы устрашения: она, «как ржа железо», точит своих близких, прикрываясь религиозными дог-мами и сожалениями о попранной старине. Она никогда не при- мирится с человеческими слабостями, никогда не пойдет на ком-промисс. Кабанова вся прикована к земле, все ее силы направ-лены на удержание, собирание, отстаивание уклада, она — блюститель окостеневшей формы патриархального мира. Кабановой надо, чтобы все казались, все выглядели соответственно ее правилам. Жизнь она воспринимает как церемониал, и ей страшно подумать, что ее правила давно изжили себя. Любовь, сыновнее и материнское чувства не существуют в этом доме, они вытравлены, втоптаны в грязь произволом, ханжеством, злобой. Кабанихе покоя не дает то, что молодым пришелся не по вкусу ее образ жизни, что хочется им жить по-другому. Дикой и Кабанова губительно действуют на окружающих, Отравляя им жизнь, уничтожая в них светлые чувства, делая их своими рабами. И в этом — главная их вина. Поэтому среди действующих лиц нет никого, кто не принадлежал бы к калиновскому миру. Молодое поколение «Грозы» представляют Кудряш, Варвара, Борис, Тихон. В отличие от Катерины, все они стоят на позиции житейских компромиссов и никакой драмы в этом не видят. Конечно, им тяжел гнет старших, но они научились обходить его, каждый в меру своих характеров. Варвара мелка в своих чувствах и запросах. Она — наиболее приспособившаяся из всех. При всей своей неразвитости нашла для себя удобный образ жизни; она обладает необходимым запасом энергии и силы воли, чтобы в своей любви к Кудряшу обходить прямолинейные запреты домостроевского мира.

Жизнь она воспринимает как церемониал, и ей страшно подумать, что ее правила давно изжили себя. Любовь, сыновнее и материнское чувства не существуют в этом доме, они вытравлены, втоптаны в грязь произволом, ханжеством, злобой. Кабанихе покоя не дает то, что молодым пришелся не по вкусу ее образ жизни, что хочется им жить по-другому. Дикой и Кабанова губительно действуют на окружающих, Отравляя им жизнь, уничтожая в них светлые чувства, делая их своими рабами. И в этом — главная их вина. Поэтому среди действующих лиц нет никого, кто не принадлежал бы к калиновскому миру. Молодое поколение «Грозы» представляют Кудряш, Варвара, Борис, Тихон. В отличие от Катерины, все они стоят на позиции житейских компромиссов и никакой драмы в этом не видят. Конечно, им тяжел гнет старших, но они научились обходить его, каждый в меру своих характеров. Варвара мелка в своих чувствах и запросах. Она — наиболее приспособившаяся из всех. При всей своей неразвитости нашла для себя удобный образ жизни; она обладает необходимым запасом энергии и силы воли, чтобы в своей любви к Кудряшу обходить прямолинейные запреты домостроевского мира. Тихон — незлобивый и слабый человек, он мечется между суровыми требованиями матери и состраданием к жене. Он по-своему любит Катерину, но совсем не так, как требуют нормы идеальной патриархальной морали. Варвара с Кудряшом ведут разгульную жизнь, Тихон добывает отдохновение лишним стаканом водки, но внешнее почтение перед старшими они соблюдают. Из внешнего мира в пьесе только Борис. Он не принадлежит к калиновскому миру по рождению и воспитанию, не похож на других жителей города обликом и манерами, но по тому, как он ведет себя, он вполне калиновский. По словам Добролюбова, Борис относится «более к обстановке», не нарушая замкнутости калиновского мира. Но жизнь не стоит на месте, самодуры ощущают, что их власть ограничивается. Добролюбов отмечает: «Все, кажется, по-прежнему, все хорошо: Дикой ругает кого хочет… Кабанова держит в страхе своих детей… невестку… А все как-то неспокойно, нехорошо им. Помимо их, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами, и уже посылает нехорошие видения темному произволу самодурства».

Тихон — незлобивый и слабый человек, он мечется между суровыми требованиями матери и состраданием к жене. Он по-своему любит Катерину, но совсем не так, как требуют нормы идеальной патриархальной морали. Варвара с Кудряшом ведут разгульную жизнь, Тихон добывает отдохновение лишним стаканом водки, но внешнее почтение перед старшими они соблюдают. Из внешнего мира в пьесе только Борис. Он не принадлежит к калиновскому миру по рождению и воспитанию, не похож на других жителей города обликом и манерами, но по тому, как он ведет себя, он вполне калиновский. По словам Добролюбова, Борис относится «более к обстановке», не нарушая замкнутости калиновского мира. Но жизнь не стоит на месте, самодуры ощущают, что их власть ограничивается. Добролюбов отмечает: «Все, кажется, по-прежнему, все хорошо: Дикой ругает кого хочет… Кабанова держит в страхе своих детей… невестку… А все как-то неспокойно, нехорошо им. Помимо их, не спросясь их, выросла другая жизнь, с другими началами, и уже посылает нехорошие видения темному произволу самодурства».

Перечитала все посты, каменты, пересморела видеоролики, касающиеся трагедии семьи Кабановых и сделала неутешительные выводы. Несмотря на то, что о них пишут многочисленные друзья, приятели и просто знакомые, (в записях этих в основном предположения и беспочвенные догадки: возможно, она пила, возможно, он ее бил, не хотел работать),- очевидно и непререкаемо одно: многодетная, молодая семья стремилась к благополучию и стабильности и хваталась за все возможности, вплоть до игры в рулетку, занятия собственным ресторанным бизнесом, открытием заема денежных сумм под проценты.

Имея квартиру, они не стали ее сдавать, но чтоб иметь достойный доход и приличный жизненный уровень, — продали и вложили всю сумму в дело, пользуясь правильным принципом: деньги должны работать. В ресторане, для поднятия популярности заведения — устраивались флешмобы с дорогой закуской, но халявным вином. Все это говорит о том, что пара имела хорошую перспективу благодяря смекалке и неуемной деятельности.. Пара не оставалась равнодушной к тому, что творится в стране, принимала участие в митингах и протестах. . при этом, имея троих детей, умудрялась содержать их и свой дом в порядке, изо всех сил стараясь создавать видимость благополучия.

. при этом, имея троих детей, умудрялась содержать их и свой дом в порядке, изо всех сил стараясь создавать видимость благополучия.

Почему их жизнь пошла под откос и привела к полному краху? Почему развалился один бизнес, другой..

Сделаю небольшое отступление с яркой зарисовкой. Недавно мне пришлось разговаривать с одной дамой, в советское время — директором ресторана. Она поведала, что выйдя на пенсию, отыскала бывших сотрудниц, чтоб организовать свое дело и на паях открыть собственный ресторан. Коренная петербурженка, она была вынуждена брать помещение в СУБАРЕНДУ у кавказцев, т к никаких других помещений просто не было! Однако все организовали, пошла раскрутка, ресторан начал приносить прибыль. И тут началась свистопляска с арендой. Цена повышалась с каждым месяцем, пока заведение не пришлось закрыть..

Что произошло с бизнесом Кабановых? Об этом никто не пишет. Почему им, с их желанием, молодостью и энергией не удалось раскрутиться и выйти на стабильный уровень? Об этом остается лишь догадываться. .

.

Не хочется верить в бессмысленную жестокость мужа Ирины, не укаладываются в голове многие факты:

1. Они прожили вместе не один год, однако не развелись..

2. Перенесли вдвоем много трудностей.

3. Судя по всему, у них были общие интересы, вкусы, взгляды, в т ч политические.

4. Они воспитывали двух общих детей и одного ребенка от первого брака Ирины.

5. В конце концов, изощренное убийство, тщательно продуманные шаги по заметанию следов…. и части трупа, оставленные в машине.. и безропотно предоставленные полиции улики — все это как-то не вяжется в единую картину.

И в заключение:

В сми, по ТВ, в инете нам бесконечно твердят: Хотите быть богатым? — ведите себя как богатые и обеспеченные, уверенные в себе люди. Именно так вели себя супруги Кабановы. Многочисленным друзьям и приятелям они казались вполне благополучными.. Занимают деньги и не отдают? Натура такая, подлая! И никому не пришло в голову, что семья по-настоящему бедствует и находится на грани катастрофы!

Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!

А. Н. Островский

Н. Островский

В драме Островского «Гроза» широко поставлены проблемы нравственности. На примере провинциального города Калинова драматург показал царящие там воистину жестокие нравы. Олицетворением этих нравов является дом Кабановых.

Познакомимся с его представителями.

Марфа Игнатьевна Кабанова — поборница старого мира. Уже само имя рисует нам грузную, тяжелого характера женщину, а прозвище «Кабаниха» дополняет эту неприятную картину. Кабаниха живет по старинке, в соответствии со строгим порядком. Но она соблюдает только видимость этого порядка, который поддерживает на людях: добрый сын, послушная невестка. Даже сетует: «Ничего-то не знают, никакого порядка… Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего». В доме же царит настоящий произвол. Кабаниха деспотична, груба с крестьянами, «поедом ест» домашних и не терпит возражений. Ее воле полностью подчинен сын, этого ждет она и от невестки.

Рядом с Кабанихой, которая изо дня в день «точит всех своих домашних, как ржа железо», выступает купец Дикой, чье имя ассоциируется с дикой силой. Дикой не только «точит и пилит» членов своей семьи. От него страдают и мужики, которых он обманывает при расчете, и, конечно, покупатели, а также его конторщик Кудряш, непокорный и дерзкий парень, готовый кулаками проучить «ругателя» в темном переулке.

Дикой не только «точит и пилит» членов своей семьи. От него страдают и мужики, которых он обманывает при расчете, и, конечно, покупатели, а также его конторщик Кудряш, непокорный и дерзкий парень, готовый кулаками проучить «ругателя» в темном переулке.

Характер Дикого Островский обрисовал очень точно. Для Дикого главное — деньги, в которых он видит все: власть, славу, поклонение. Особенно это бросается в глаза в маленьком городке, где он живет. Он уже запросто может «потрепать по плечу» самого городничего.

Образы Тихона и Бориса разработаны незначительно. Добролюбов в известной статье говорит, что Бориса можно скорее отнести к обстановке, чем к героям. В ремарке Борис выделяется только одеждой: «Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски». Это первое отличие его от жителей Калинова. Второе отличие в том, что он учился в коммерческой академии в Москве. Но Островский сделал его племянником Дикого, а это говорит о том, что, несмотря на некоторые отличия, он принадлежит к людям «темного царства». Это подтверждает и тот факт, что он не способен бороться с этим царством. Вместо того чтобы протянуть Катерине руку помощи, он советует ей покориться своей судьбе. Такой же и Тихон. Уже в списке действующих лиц о нем сказано, что он «ее сын», то есть сын Кабанихи. Он действительно скорее просто сын Кабанихи, нежели личность. У Тихона нет силы воли. Единственное желание этого человека — вырваться из-под опеки матери, чтобы за весь год отгуляться. Тихон тоже не в состоянии помочь Катерине. И Борис и Тихон оставляют ее наедине со своими внутренними переживаниями.

Это подтверждает и тот факт, что он не способен бороться с этим царством. Вместо того чтобы протянуть Катерине руку помощи, он советует ей покориться своей судьбе. Такой же и Тихон. Уже в списке действующих лиц о нем сказано, что он «ее сын», то есть сын Кабанихи. Он действительно скорее просто сын Кабанихи, нежели личность. У Тихона нет силы воли. Единственное желание этого человека — вырваться из-под опеки матери, чтобы за весь год отгуляться. Тихон тоже не в состоянии помочь Катерине. И Борис и Тихон оставляют ее наедине со своими внутренними переживаниями.

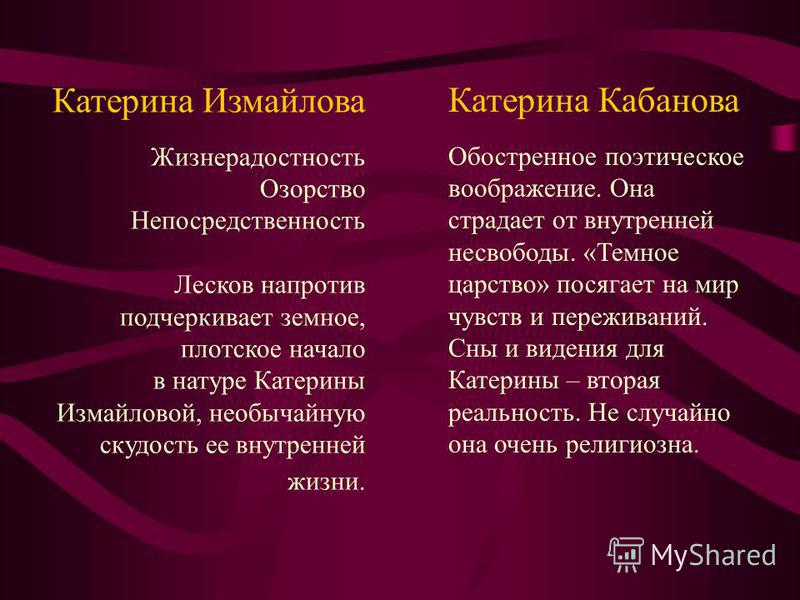

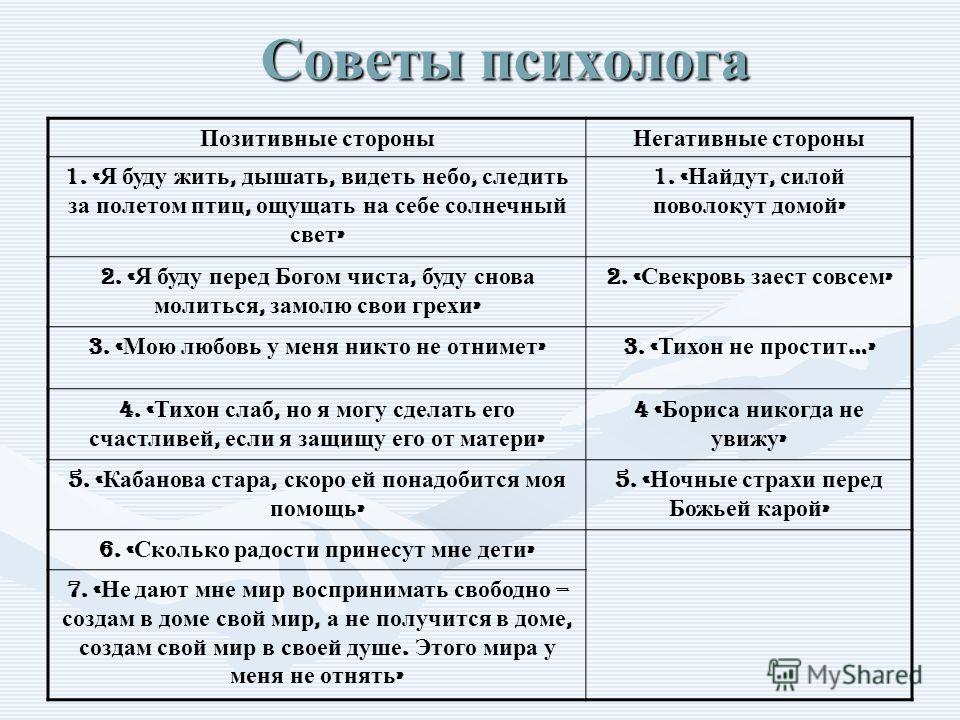

Если Кабаниха и Дикой принадлежат к старому укладу, Кулигин несет идеи просвещения, то Катерина находится на распутье. Выросшая и воспитанная в патриархальном духе, Катерина полностью следует этому образу жизни. Измена здесь считается непростительной, и, изменив мужу, Катерина видит в этом грех перед Богом. Но ее характер от природы гордый, независимый и свободный. Ее мечта летать означает вырваться на свободу из-под власти деспотичной свекрови и из душного мира дома Кабановых. В детстве она однажды, обидевшись на что-то, ушла вечером на Волгу. Такой же протест слышится и в ее словах, обращенных к Варе: «А уж коли очень мне здесь опостылеет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!» В душе Катерины идет борьба между муками совести и стремлением к свободе. Она не умеет приспосабливаться к жизни, лицемерить и притворяться, как это делает Кабаниха, не умеет смотреть на мир так легко, как Варя.

В детстве она однажды, обидевшись на что-то, ушла вечером на Волгу. Такой же протест слышится и в ее словах, обращенных к Варе: «А уж коли очень мне здесь опостылеет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!» В душе Катерины идет борьба между муками совести и стремлением к свободе. Она не умеет приспосабливаться к жизни, лицемерить и притворяться, как это делает Кабаниха, не умеет смотреть на мир так легко, как Варя.

Нравы дома Кабановых доводят Катерину до самоубийства.

Характер Катерины, цитаты (Гроза) 🤓 [Есть ответ]

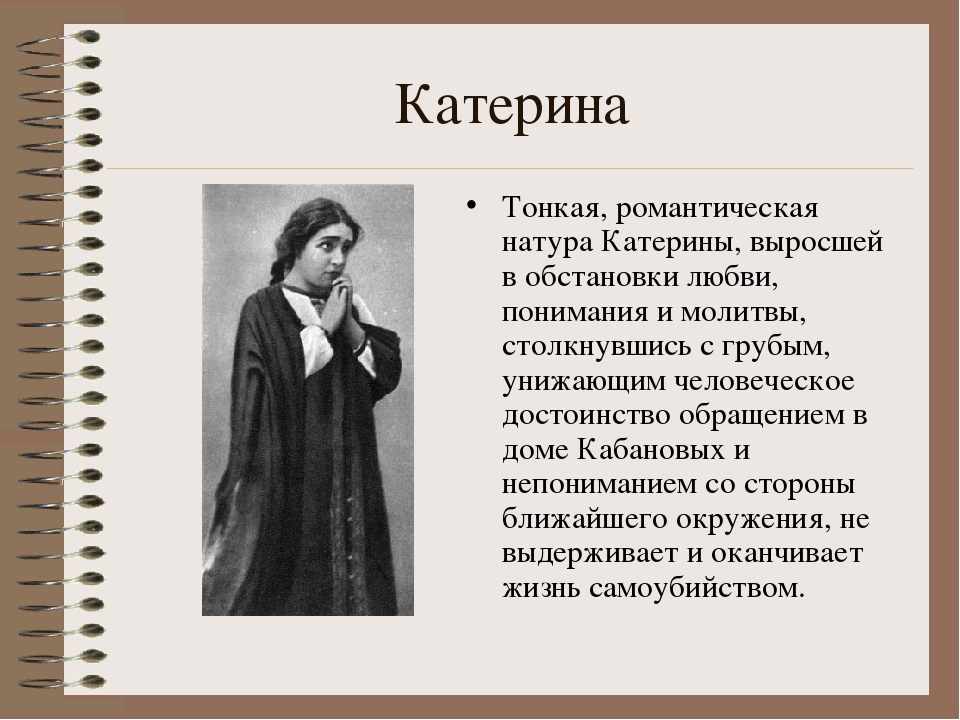

Катерина в «Грозе» Островского – это натура не податливая, не гнущаяся. В ней сильно развита личность, в ней много силы, энергии; ее богатая душа требует свободы, широты, – она не хочет тайком «воровать» у жизни радости. Она способна не согнуться, а сломаться.

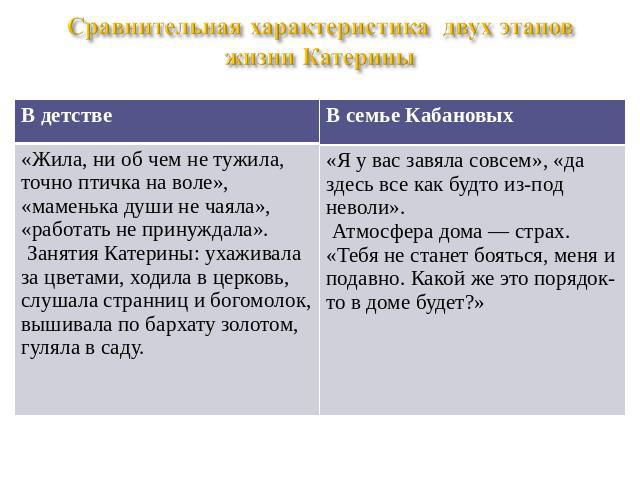

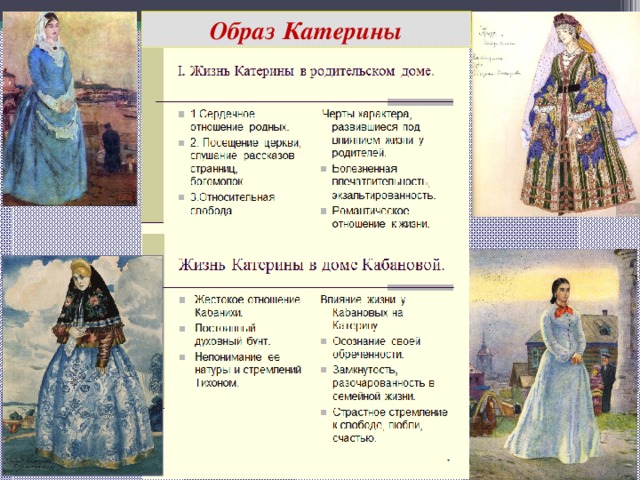

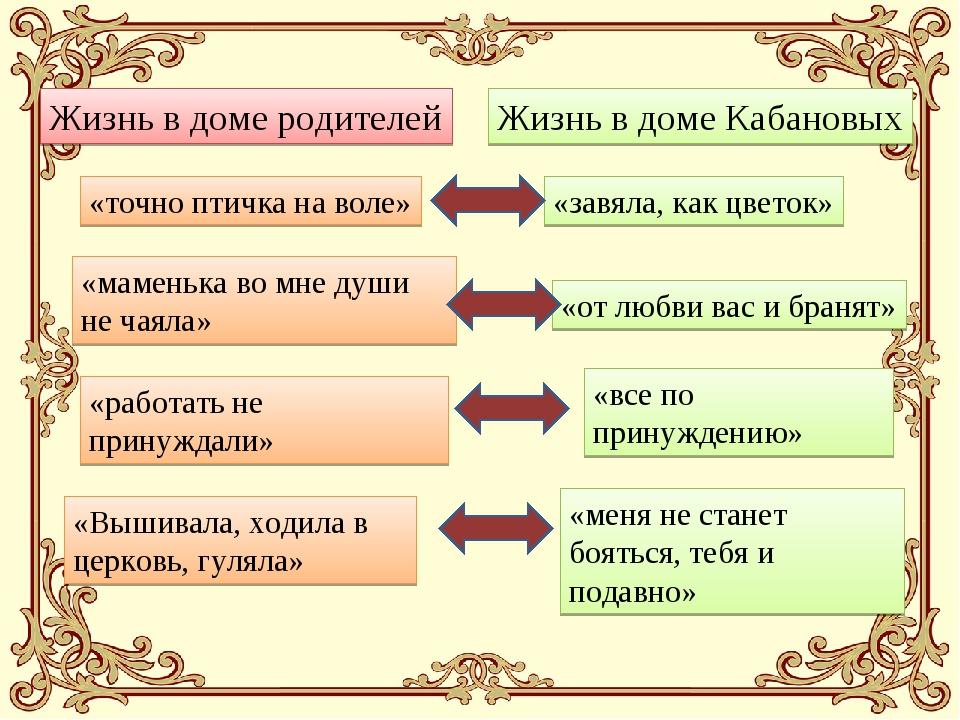

Воспитание Катерина получила чисто национальное, выработанное еще древнерусской педагогикой Домостроя. Все детство и юность жила она взаперти, но атмосфера родительской любви смягчала эту жизнь, – к тому же и влияние религии препятствовало её душе зачерстветь в удушающем одиночестве. Напротив, – неволи она не чувствовала: «жила – ни об чем не тужила, точно птичка на воле!». Катерина ходила часто по церквам, слушала рассказы странниц и богомолок, слушала пенье духовных стихов, – жила беззаботно, окруженная любовью и лаской… И выросла она прекрасной, нежной девушкой, с тонкой душевной организацией, большой мечтательницей… Воспитанная на религиозный лад, она жила исключительно в кругу религиозных представлений; её богатая фантазия питалась только теми впечатлениями, которые почерпала из жизни святых, из легенд, апокрифов и тех настроений, которые переживала она во время богослужения…

Напротив, – неволи она не чувствовала: «жила – ни об чем не тужила, точно птичка на воле!». Катерина ходила часто по церквам, слушала рассказы странниц и богомолок, слушала пенье духовных стихов, – жила беззаботно, окруженная любовью и лаской… И выросла она прекрасной, нежной девушкой, с тонкой душевной организацией, большой мечтательницей… Воспитанная на религиозный лад, она жила исключительно в кругу религиозных представлений; её богатая фантазия питалась только теми впечатлениями, которые почерпала из жизни святых, из легенд, апокрифов и тех настроений, которые переживала она во время богослужения…

«…до смерти я любила в церковь ходить! – вспоминала она впоследствии свою юность в разговоре с мужниной сестрой Варварой. – Точно, бывало, я в рай войду… И не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мною делается! А, знаешь, в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет и в этом столбе ходит дым, точно облака. И вижу я, бывало, девушка, ночью встану – у нас тоже везде лампадки горели, – да где-нибудь, в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходить, – упаду на колени, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чём молюсь и о чём плачу!»

И вижу я, бывало, девушка, ночью встану – у нас тоже везде лампадки горели, – да где-нибудь, в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходить, – упаду на колени, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чём молюсь и о чём плачу!»

Из этого рассказа видно, что Катерина была не просто религиозным человеком, – она знала минуты религиозного «экстаза», – той восторженности, которой богаты были святые подвижники, и примеры которой найдем мы в изобилии в житиях святых… Как и они, Катерина зрела «видения» и чудесные сны.

«А какие мне сны снились Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные…И все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнут… И горы, и деревья, будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся!»

Из всех этих рассказов Катерины явствует, что она – не совсем обыкновенный человек… Её душа, сдавленная старинным строем жизни, ищет простора, не находит его вокруг себя и уносится «горе», к Богу… Много таких натур в старое время уходило в «подвижничество»…

Но иногда и в отношениях к родным прорывалась энергия её души, – она не шла«против людей»,но, возмущенная, протестуя, она уходила тогда«от людей»…

«Такая уж я зародилась горячая! – рассказывает она Варваре. – Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!..

– Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!..

Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!»

Из этих слов видно, что спокойная, мечтательная Катерина знает порывы, с которыми трудно справиться.

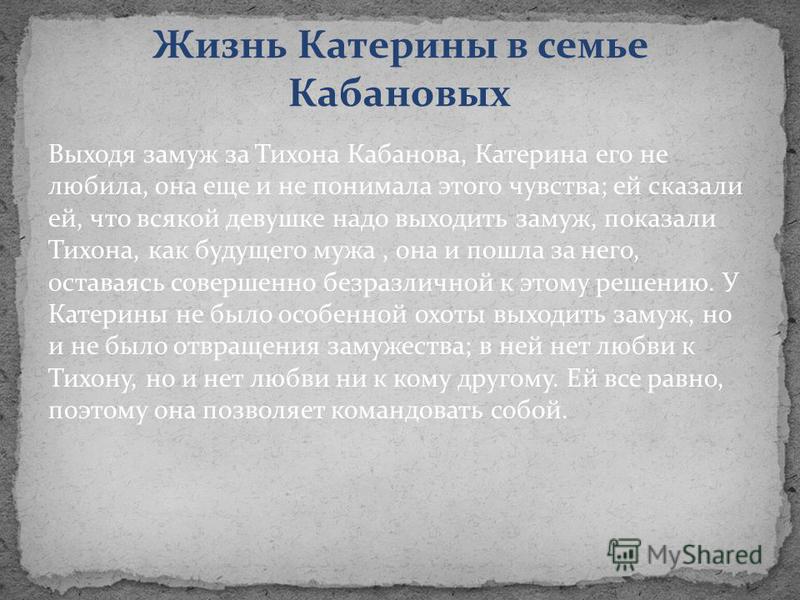

И вот, она попала в семью Кабановых. Много здесь увидела она того, что знакомо было ей в родном доме: и странницы те же, и разговоры о чудесах и угодниках те же, и строй жизни тот же, да тольконет любви…Воспитанная в старых правилах, смирила Катерина себя, но порою прорывается в ней ее страстность – то свекрови возразит, когда следовало молчать, то мужу при всех на шею бросится, когда «приличие» требовало «поклониться в ноги».

К «богоданному» мужу, Тихону, привязалась она и по долгу жены, и как человек религиозный, и как женщина с богатой душой, силы которой не израсходованы, даже нетронуты. Недалекий, забитый, вяло отозвался Тихон на страстную привязанность молодой жены, – и не полюбила его она. Душевные силы её все еще не расходовались. Детей у Катерины не было, – и потому её потребность любви не могла найти себе исхода в «материнстве» – любви к детям. А божественные видения все реже и реже стали навещать ее, – в бессердечной, холодной атмосфере семейной жизни Кабановых погасал её религиозный пыл, тускнели идеальные образы святых. Жизнь, реальная жизнь вступала в свои права…

Увидела Катерина Бориса, племянника купца Дикόго, – и полюбила его всей силой своей души. По её понятиям, страшный грех совершила она этим: грех против Бога, который выбрал ей мужа, – грех против тех заветов старины, в которых она была воспитана. Ее честная натура не вынесла тяжести этого греха: обманывать мужа и людей она не могла, как Варвара, и прибегла к старинному средству каяться – «всенародно».

Островский удивительно глубоко заглянул в страдающую душу экспансивной Катерины… Сознание сделанного греха, мрачные речи безумной старухи о загробных муках, ожидающих грешников, и раскаты грома, и блеск молнии, уверенность в том, что разгневанный Бог поразит ее молнией, боязнь умереть без покаяния – вся страшная путаница понятий, в которых роль играет и голос совести, и стыд, и страх, и вера, в суеверие, – все это, вместе взятое, дает нам ясное понятие о том душевном потрясении, которым было вызвано и «всенародное покаяние» Катерины, и её самоубийство…

Глава 2

Резюме

В конце последней главы Раскольников замечает явно встревоженного человека в кабаке за выпивкой. После визита к Алене Ивановне ему хочется выпить, и одинокий мужчина заводит с ним разговор. Он представляет себя Семеном Мармеладовым, служащим государственной службы. Он не раздевался и не умывался пять дней. Его сальные красные руки были грязными, его ногти грязными, а одежда вызывала дурную славу.

Мармеладов выплескивает всю свою недавнюю историю, рассказывая, как он был на государственной службе, но лишился должности из-за алкоголизма. Правда, недавно его восстановили в должности служащего в госучреждении, но на данный момент он уже пятый день постоянно пьет и теперь боится идти домой. Он рассказывает о своей женитьбе на Катерине Ивановне, вдове из высшего общества и матери троих малолетних детей, вышедшей за него замуж из бедности. Он также сообщает, что у него есть дочь Соня, которая занялась проституцией, потому что не было другого способа прокормить семью. Он украл деньги, которые его дочь заработала на проституции, чтобы заплатить за пятидневный запой. Он спрашивает Раскольникова: «Можете ли вы с уверенностью сказать, что я не свинья?»

Он спрашивает Раскольникова, знает ли он, что такое совершенно некуда обратиться, быть в полном отчаянии и страдать, не прибегая ни к каким действиям. Он взял последние 30 копеек Сони на выпивку. Он боится идти домой, потому что Катерина его побьет, а он это заслужил.

Раскольников, который хотел уйти, решает помочь Мармеладову вернуться домой, где он видит ужасную нищету, в которой живут он, Катерина и трое детей. Увидев ужасную сцену между Мармеладовым и Катериной, он обшаривает карманы и оставляет их. часть его скудных денег.

Анализ

Введение Мармеладова в этот момент занимает центральное место в теориях Раскольникова. Он только что ушел от женщины (Алены Ивановны), грязной, сальной, живущей «вошью»; он отталкивает ее и планирует убить ее. Однако здесь он встречает Мармеладова, тоже грязного, сального, с грязными руками и являющегося ужасным, презренным существом, которое позволило собственной дочери заняться проституцией, чтобы поддержать его пристрастие к алкоголю; но вместо того, чтобы видеть в нем «вошь», в Раскольникове вызываются противоположные чувства — он отвечает сочувствием и состраданием этому внешне бесполезному существу.

Эта встреча с Мармеладовым в начале романа устанавливает раздвоение личности Раскольникова. На протяжении всего романа мы должны помнить, что Раскольников действует либо как теплый, сострадательный и гуманный человек, готовый помочь обездоленным, либо как холодное, отстраненное, интеллектуальное существо, которое должно стоять в стороне от других, чтобы оправдать свои теории Сверхчеловек . В начале главы 2 он в последнее время избегал всего общества, но после встречи с ростовщицей (Аленой Ивановной) у него появилось желание обнять человечество. И его гуманитарные порывы заставляют его оставить все (или большую часть) своих скудных денег Катерине, но почти сразу он передумал и «пошел бы обратно».

На протяжении всего романа мы должны помнить, что Раскольников действует либо как теплый, сострадательный и гуманный человек, готовый помочь обездоленным, либо как холодное, отстраненное, интеллектуальное существо, которое должно стоять в стороне от других, чтобы оправдать свои теории Сверхчеловек . В начале главы 2 он в последнее время избегал всего общества, но после встречи с ростовщицей (Аленой Ивановной) у него появилось желание обнять человечество. И его гуманитарные порывы заставляют его оставить все (или большую часть) своих скудных денег Катерине, но почти сразу он передумал и «пошел бы обратно».

Встреча с Мармеладовым также важна для установления будущих отношений. Во-первых, повествование Мармеладова знакомит с Соней и всей семьей Мармеладовых. Она подготавливает Раскольникова смотреть на Соню как на жертву и видеть в собственных страданиях Мармеладова страдания Сони. Его влечет к ней из-за ее страданий. Затем, в конце романа, незадолго до своего признания, он признается в своем влечении к ней, потому что она представляет собой «страдание всего человечества».

Рассказ Мармеладова также отражает личное состояние Раскольникова. Обсуждение безнадежности, «когда никого нет, больше некуда идти», становится одним из доминирующих мотивов на протяжении всей остальной части романа. Это обсуждение повторяется позже, когда Раскольников вынужден задуматься о безнадежности своей жизни. После самого убийства Раскольников вспоминает страстный крик Мармеладова о том, что «совсем некуда идти».

Наконец, в рассказе Мармеладова алкоголик подчеркивается как человеческое существо, чья семья голодает, пока он пьет, чья дочь вынуждена заниматься проституцией, чтобы прокормить голодающую семью, и чья жизнь была жизнью деградации. Так как убийство Раскольникова будет основано отчасти на том соображении, что некоторые люди подходят под категорию «воши», то этот рассказ должен указать Раскольникову, что его теория должна относиться непосредственно к Мармеладову, особенно когда Мармеладов восклицает: «Как вы смеете утверждать, что Я не свинья?» Но вместо того, чтобы презирать Мармеладова как вошь (или свинью), Раскольников испытывает к нему и к его страданиям большое сочувствие, противоречащее, таким образом, его собственной теории и заставляющее усомниться в справедливости его теории: . ..тогда все остальное — предрассудки».

..тогда все остальное — предрассудки».

персонаж в кавычках (Катерина Ивановна Мармеладова) |»Преступление и наказание» Достоевский

Катерина Ивановна Мармеладова — второстепенный, но очень интересный, трогательный и запоминающийся персонаж из романа «Преступление и наказание» Достоевского.

Важно отличать Катерину Ивановну Мармеладову от другой Катерины Ивановны из «Братьев Карамазовых». Эти женщины — разные персонажи из двух разных романов.

В этой статье речь идет о героине «Преступления и наказания» — Катерине Ивановне Мармеладовой.

Кто такая Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании»?

Катерина Ивановна — жена бывшего приказчика-пьяницы господина Мармеладова, а также мачеха знаменитой Сони Мармеладовой (она же — Соня Мармеладова, Сонечка).

Катерине Ивановне около 30 лет, но уже есть 3 детей от первого брака. Овдовев, вышла замуж за господина Мармеладова от бедности и безысходности.

Она хорошо образованная женщина, но после первого брака впала в нищету и была отвергнута семьей родителей. Катерина Ивановна и господин Мармеладов познакомились в провинциальном городке, где и обвенчались.

Больше года назад Мармеладовы приехали в Санкт-Петербург. Но г-н Мармеладов потерял работу из-за алкогольной зависимости.

Катерина Ивановна в чахотке, с каждым днем чувствует себя все хуже. Она начинает сходить с ума из-за потребления (как побочный эффект).

Трагедия Катерины Яновны

Жизнь Катерины Ивановны довольно трагична. Впервые она становится вдовой, когда ей около 26 лет. Потом она выходит замуж за господина Мармеладова, который ничуть не облегчает ей жизнь.

Однажды г-н Мармеладов погибает в результате несчастного случая — он был пьян и попал под лошадь.

К сожалению, в день похорон г-на Мармеладова Катерина Ивановна трагически погибает от чахотки, истекая кровью, упав на дороге. Трое ее детей остались сиротами.

Трое ее детей остались сиротами.

Характер Катерины Ивановны в кавычках

Эти цитаты помогут вам лучше понять, кто такая Катерина Ивановна Мармеладова из «Преступления и наказания».

«…Это была довольно высокая, стройная и грациозная женщина, ужасно исхудавшая, с великолепными темно-каштановыми волосами и лихорадочным румянцем на щеках.

прижав руки к груди, пересохшие губы и нервное прерывистое дыхание. Глаза ее блестели, как в лихорадке, и смотрели кругом суровым неподвижным взглядом. И это чахоточное и взволнованное лицо с играющими на нем последними мерцающими огоньками огарка производило тошнотворное впечатление.

Она показалась Раскольникову лет тридцати и наверняка была чужой женой для Мармеладова…

… подросла дочь от первой жены; и что моей дочери пришлось вытерпеть от мачехи, пока она росла, я не буду говорить.

… Она была … доведена до безумия своей болезнью и плачем голодных детей…

…Ибо таков характер Катерины Ивановны, и когда дети плачут, хоть от голода, она тотчас же берется их бить.

… Я свинья, а она дама! …Катерина Ивановна, моя супруга, человек образованный и офицерская дочь.

…это женщина благородного сердца, полная чувств, утонченная образованием. И все же… о, если бы она сочувствовала мне!

(автор)

… и мы живем в холодной комнате, и она простудилась этой зимой и тоже начала кашлять и харкать кровью.

…У нас трое маленьких детей и Катерина Ивановна на работе с утра до ночи; она и стирает, и убирает, и моет детей, ибо с детства привыкла к чистоте. Но грудь у нее слабая и у нее склонность к чахотке и я это чувствую!

... Катерина Ивановна хоть и великодушна, но несправедлива…

…Я ее чулки продал? Не ее туфли — это было бы более или менее в порядке вещей, а ее чулки, ее чулки я продал!

…Ее мохеровую шаль я пропил, подарок ей давно, ее собственность, не моя;

…жена моя воспитывалась в фешенебельном училище для дочерей дворян и по выходе танцевала пляску с шалью перед губернатором и другими лицами, за что была награждена золотой медалью и грамотой. Медаль…ну медаль конечно продана-давно…

… она дама духа, гордая и решительная. Она сама моет полы и не ест ничего, кроме черного хлеба, но не позволит относиться к себе неуважительно. к ее чувствам, чем от ударов.

…Она была вдовой, когда я женился на ней, с тремя детьми, один меньше другого. Она вышла замуж за своего первого мужа, пехотного офицера, по любви и сбежала с ним из отцовского дома.Она очень любила своего мужа; но он уступил картам, попал в беду и с тем умер. Он бывало бил ее под конец: и хотя она ему отплатила, о чем у меня есть достоверные документальные свидетельства, до сих пор говорит о нем со слезами и подбрасывает его ко мне…

… И она осталась после его смерти с тремя детьми в дикой и отдаленной местности, где мне довелось быть в то время; и осталась она в такой беспросветной нищете, что, хотя я и повидал много всяких взлетов и падений, но не в силах даже описать это.

Все родственники сбили ее с толку. И она тоже была горда, чрезмерно горда… И тогда-с, и тогда я, будучи в то время вдовцом, с четырнадцатилетней дочерью, оставшейся мне от первой жены, предложил ей свою руку, ибо я не мог вынести вида таких страданий.

Вы можете судить о крайности ее бедствий, что она, женщина образованная и культурная, из знатного рода, согласилась быть моей женой.Но она сделала! Плача, всхлипывая и заламывая руки, она вышла за меня замуж! Ибо ей некуда было обратиться!

…У нее не было платьев… вообще никаких…

…Катерина Ивановна полна великодушных чувств, дама бойкая, раздражительная и вспыльчивая…

… Катерина Ивановна ходит взад-вперед и заламывает руки, щеки у нее красные, как всегда при этой болезни…

(г. Мармеладов о жене Катерине Ивановне)

Дети Катерины Ивановны: цитаты

«… Самый младший ребенок, девочка шести лет , спала, сидя свернувшись калачиком на полу, положив голову на диван.

Мальчик на год старше стоял и плакал в углу, наверное его только что побили .

Рядом с ним стояла девочка девяти лет , высокая и худая, в тонкой и рваной сорочке, с накинутой на голые плечи старинной кашемировой мантильей, давно переросшая и едва доходившая до колен.