Анна Ахматова — биография и творчество поэтессы, фото

Фото Все

Видео Все

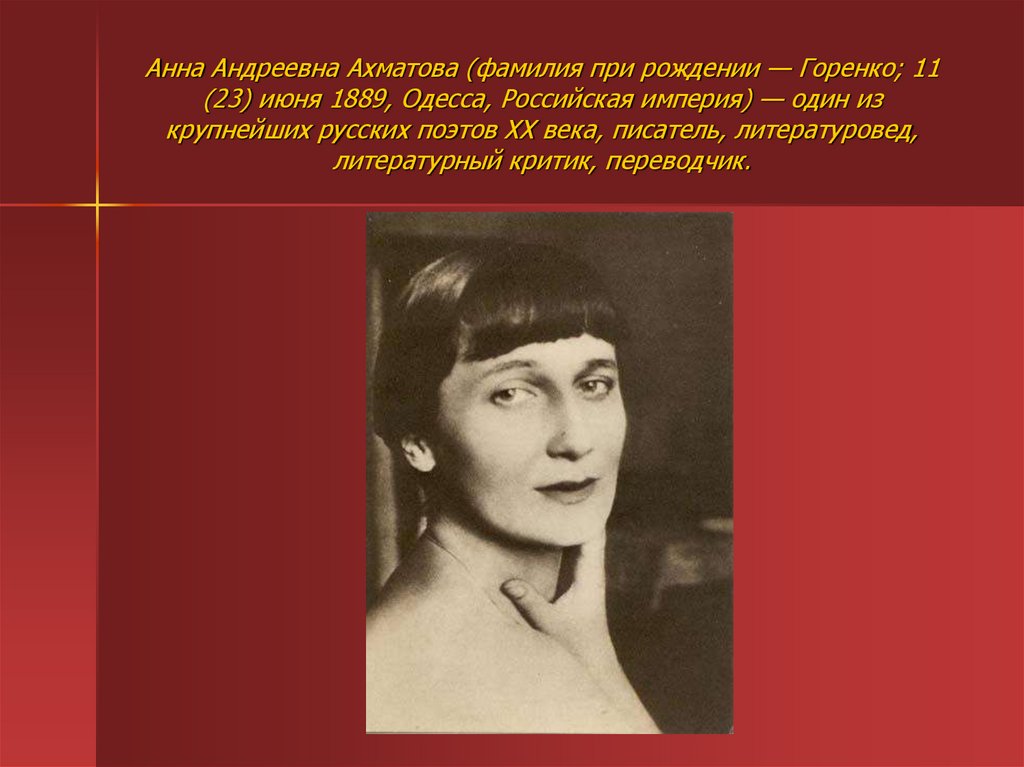

Яркая, талантливая, самобытная, неповторимая. Именно такими словами хочется охарактеризовать Анну Ахматову, поэтессу, которая за свою долгую жизнь пережила две революции и две мировых войны, узнала на себе, что такое сталинские репрессии и смерть самых дорогих людей. Она выходила замуж три раза, но ни один из браков не принес ей настоящего женского счастья. Ее сын тоже подвергся политическим репрессиям, и до последнего считал, что для матери важнее ее творчество, а не он. Долгие годы ее стихи были под запретом, некоторые увидели свет спустя два десятилетия после ее смерти. О жизни и творчестве Анны Ахматовой снято множество картин, ее биография вдохновляет на творчество многие поколения талантливых людей.

Анна Ахматова известна не только своим поэтическим наследием, она была переводчицей и литературоведом. В 1965 и 1966 годах номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Ее считают самой выдающейся поэтессой Серебряного века.

Детство и юность

Родилась Анна Горенко (Ахматова это творческий псевдоним) 23 июня 1889 года в Одессе, в районе, который назывался Большой Фонтан. Ее отец – Андрей Горенко был потомственным дворянином, отставным инженером-механиком флота. В возрасте 37 лет он женился второй раз. Его избранницей стала Инна Эразмовна Стогова, тридцати лет от роду. За одиннадцать лет брака они родили шестерых детей, трое из которых умерли от туберкулеза в разные годы. Анна была третьей по счету, и тоже в свое время переболела чахоткой, но сумела выжить.

Анна Ахматова в детствеАнечке исполнился годик, когда семья перебралась в Петербург, где Андрею Горенко присвоили чин коллежского асессора и назначили на должность чиновника по особым поручениям в Госконтроле. Детские годы будущей поэтессы прошли в Царском Селе – это место осталось в ее воспоминаниях навсегда. В сопровождении няни Анна гуляла в Царскосельском парке, в котором в свое время прогуливался поэт Пушкин. Все дети знали светский этикет. Анна рано научилась читать, благодаря азбуке, автором которой был Лев Толстой. Французский девочка начала учить в пять лет, она просто слушала и запоминала все, чему учила старших детей приходящая учительница.

Анна рано научилась читать, благодаря азбуке, автором которой был Лев Толстой. Французский девочка начала учить в пять лет, она просто слушала и запоминала все, чему учила старших детей приходящая учительница.

Чтобы продолжить образование, Анну отдали в Мариинскую женскую гимназию. Свои первые стихотворения девочка написала в одиннадцать лет. Ее вдохновили не Пушкин и Лермонтов, к пониманию их поэзии она пришла гораздо позже. Анна могла часами слушать, как мама декламирует произведения Державина или стих «Мороз, Красный нос», автором которого был Николай Некрасов.

Анна Ахматова в юностиАнна Горенко всеми силами души полюбила Петербург, и всегда считала его родным. И хоть каждое лето семья уезжала на отдых в Севастополь, она рвалась домой. Ей нравилось в Петербурге все – улицы, парки, величественная Нева. Анна совсем затосковала, когда ее родители развелись, и мама увезла ее в Евпаторию, а после они поселились в Киеве. Ахматовой тогда было шестнадцать.

В Евпатории она продолжила обучение, но училась дома, а потом ее отправили в Фундуклеевскую гимназию Киева, где она и окончила последний класс. После выпуска из гимназии Горенко продолжила образование на Высших женских курсах. Она выбрала юриспруденцию, но потом поняла, что из всех предметов ей больше всего нравится история права и латынь, а юридическое дело навевало на нее тоску. Поэтому она оставила эти занятия, уехала в Петербург и поступила на историко-литературные женские курсы, которые вел Н.П.Раев.

После выпуска из гимназии Горенко продолжила образование на Высших женских курсах. Она выбрала юриспруденцию, но потом поняла, что из всех предметов ей больше всего нравится история права и латынь, а юридическое дело навевало на нее тоску. Поэтому она оставила эти занятия, уехала в Петербург и поступила на историко-литературные женские курсы, которые вел Н.П.Раев.

Стихи

Творческих людей в семействе Горенко не было. Как сказала впоследствии сама поэтесса, «сколько видит глаз кругом», нет ни одного поэта. Только родственница по материнской линии Анна Бунина была поэтессой и переводчицей, но она была дальней родней. Отцу очень не нравилось занятие дочери, и он попросил никогда не подписывать свои творения настоящим именем, чтобы не позорить его фамилию. Ни один стих не вышел под настоящим именем поэтессы. В ее генеалогическом древе нашлась бабушка-татарка, родословная которой тянулась к хану Ахмату, имя которого и стало производным для псевдонима – Ахматова.

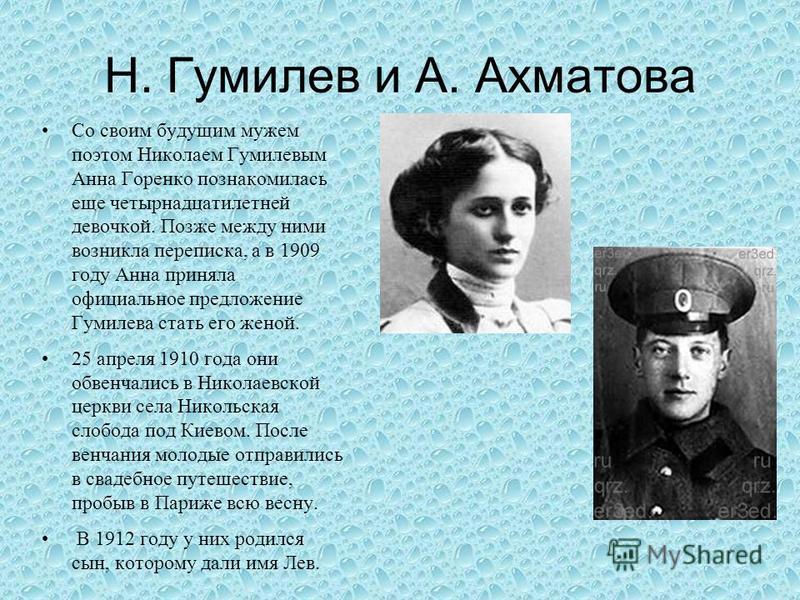

Отец Анны Ахматовой Андрей ГоренкоВ годы учебы в Мариинской гимназии Анна впервые увидела Николая Гумилёва, который впоследствии прославился своими стихами. Они переписывались несколько лет, а в 1910-м она стала его женой. Местом венчания была выбрана Николаевская церковь, которая сохранилась до нынешних времен в деревне Никольская Слободка недалеко от Киева. В то время имя Гумилёва уже гремело в литературной среде.

Они переписывались несколько лет, а в 1910-м она стала его женой. Местом венчания была выбрана Николаевская церковь, которая сохранилась до нынешних времен в деревне Никольская Слободка недалеко от Киева. В то время имя Гумилёва уже гремело в литературной среде.

После венчания молодожены отправились в Париж, где провели медовый месяц. Ахматова впервые побывала в Европе и была потрясена ее красотой. После возвращения Николай представил свою жену литературному обществу Петербурга, и она сразу привлекла к себе пристальное внимание. Первым делом все обратили внимание на ее величественную красоту – высокая, смуглая, с царственной осанкой и горбинкой на носу, она очень понравилась представителям литературной богемы.

Но не только «ордынской» внешностью поразила всех Ахматова. Ее поэзия дышала любовью, она посвятила этому великому чувству практически все свои произведения. Тогда в моде были два направления в искусстве – футуризм и акмеизм, Анне было ближе второе.

Анна Ахматова и Николай Гумилев1912 год принес Анне Ахматовой не только счастье материнства, но и настоящий прорыв в ее творчестве. В этом году она стала мамой своего единственного сына, которого назвали Львом, и опубликовала первый небольшой сборник поэзии «Вечер». Спустя многие годы, Ахматова скажет, что это были «бедные стихи пустейшей девочки», но это случится гораздо позже, а в 1912-м именно эти стихи принесли ей первую славу и первых читателей.

В этом году она стала мамой своего единственного сына, которого назвали Львом, и опубликовала первый небольшой сборник поэзии «Вечер». Спустя многие годы, Ахматова скажет, что это были «бедные стихи пустейшей девочки», но это случится гораздо позже, а в 1912-м именно эти стихи принесли ей первую славу и первых читателей.

В 1914 году поэтесса выпустила еще один сборник поэзии под названием «Чётки». После его выхода Анна получила массу хвалебных откликов от критиков и поклонников, которые отзывались о ней, как о самой модной поэтессе тех лет. Анна больше не нуждалась в протекции Гумилёва, она добилась большей славы, чем ее муж. Спустя три года, в 1917-м, вышла третья книга Ахматовой, которую она назвала «Белая стая». Тираж ее был по тем временам очень внушительный – две тысячи штук. В 1918-м Ахматова и Гумилёв расстались.

Сборник Анны Ахматовой «Белая стая»Николай Гумилёв был арестован и летом 1921 года расстрелян. Анна долго не могла смириться с этой утратой, несмотря на расставание, он оставался отцом ее сына и человеком, который помог ей войти в поэтический мир.

Жизнь Анны Ахматовой начала резко меняться в середине 20-х годов. Ее взяли под наблюдение в НКВД, ее стихи больше не издают, и все, что она пишет, становится достоянием стола. Много поэзии Анны потерялось при переездах. Ее стихи называли упадническими, провокационными, антикоммунистическими. Естественно, что поэзия с таким клеймом в СССР не печаталась, а сама поэтесса находилась в постоянной опале.

В жизни Ахматовой наступили тревожные времена. И волновалась она не за себя, а за близких и родных, в первую очередь за сына. Осенью 1935 года пришли за ее сыном и третьим мужем Николаем Пуниным.

Их держали под арестом несколько дней, но поэтесса прекрасно понимала, что ее покой утрачен навсегда. С той самой осени она почувствовала, как постепенно кольцо гонений и преследований вокруг нее становится все плотнее.

С той самой осени она почувствовала, как постепенно кольцо гонений и преследований вокруг нее становится все плотнее.

В 1937 году НКВД начало собирать на поэтессу материалы, подтверждающие ее контрреволюционную деятельность.

Сын Анны Ахматовой Лев ГумилевВ 1938 году Льва Гумилева арестовали и отправили на пять лет в исправительно-трудовой лагерь. Анна доведена до отчаяния, практически все ее время проходит в тюремной очереди, она ходит в Кресты, чтобы отнести сыну передачу. Доведенная до отчаяния, Ахматова изливает свои переживания в цикле стихов, получивших название «Реквием», которые на протяжении двух десятков лет она боялась издавать.

Чтобы как-то помочь сыну выйти из заключения, Ахматова отдает в печать свой новый сборник, названный «Из шести книг». Он вышел в 1940 году и состоял из старых, прошедших цензуру стихотворений, и написанных недавно, «правильных» поэзий, которые пришлись по душе партийной власти.

В годы войны Ахматова была эвакуирована в Ташкент. В 1945-м она возвращается в город своей юности – Ленинград, а вскоре переезжает в Москву.

В 1945-м она возвращается в город своей юности – Ленинград, а вскоре переезжает в Москву.

Жизнь поэтессы понемногу начала налаживаться, сын вышел на свободу, ее печатают. Однако это продолжалось совсем недолго. В 1946 году Союз писателей заклеймил ее творчество, а спустя три года снова арестовали ее сына. Он получил десять лет лагерей. Это событие окончательно сломило поэтессу, она написала множество писем с просьбой об освобождении Льва Гумилёва, но Политбюро ни разу не удостоило ее ответом.

Анна Ахматова с сыномПосле освобождения Лев заявил матери, что она больше любит свои стихи, чем родного сына, и на долгие годы отдалился от нее.

Понемногу жизнь поэтессы начала налаживаться, а вошла в нормальное русло только в 50-х годах. В 1951 году ее снова приняли в Союз писателей и начали печатать ее произведения. В 60-е годы Ахматова была удостоена итальянской премии и стала автором еще одного сборника под названием «Бег времени». Поэтесса получила докторскую степень, присвоенную ей Оксфордским университетом.

Анна Ахматова была уже в преклонном возрасте, когда стала хозяйкой собственного жилья. Благодаря ленинградскому «Литфонду» у нее появилась небольшая дача в поселке Комарово. Домик был совсем крошечным, состоящим из комнатки, коридора и веранды.

Дом Анны Ахматовой в поселке КомаровоМебели не было, поэтесса спала на жесткой кровати с ножками из кирпичей, настоящего стола не было, вместо него использовала старую дверь. Стену украшал рисунок итальянского художника Модильяни с ее изображением и старинная икона, собственность первого мужа.

Могут быть знакомы

Личная жизнь

Анна не была писаной красавицей, но было в ней что-то такое, что заставляло сердца мужчин биться сильнее. Она поражала всех супергибкостью. В юные годы она перегибалась назад и могла зубами поднять с пола платок. Ей завидовали известные Мариинские балерины, даже они не могли похвастаться такой пластикой. Но самой большой особенностью Ахматовой были ее глаза, которые постоянно меняли цвет. Одним они казались серыми, другим зелеными, а третьи были уверены, что они имеют небесно-голубой оттенок.

Анна сумела сразить Николая Гумилева с первой же встречи. Но тогда она была серьезно увлечена Владимиром Голенищевым-Кутузовым, который не видел ее в упор. Страданиям юной гимназистки не было предела, она даже хотела повеситься, используя для этого торчащий из стены гвоздь. Все обошлось, стена оказалась глиняной, и он выпал из нее.

В чем-то Анна наследовала в личной жизни свою мать. Она была замужем три раза, но ни в одном из браков не стала счастливой. Ей изменяли, она изменяла. Николай Гумилёв, ставший ее мужем в 1910 году, любил ее до самой своей смерти, однако умудрился стать отцом внебрачного ребенка, о котором было известно всем. Он не считал Анну гениальной поэтессой, и не понимал, почему ее стихи пользуются такой популярностью, ему самому они не очень нравились. В 1918-м они расстались, хотя семья фактически распалась еще в 1914 году.

После того, как Анна осталась одна, она еле отбивалась от поклонников. Она вызывала страсть у графа Валентина Зубова, который заваливал ее букетами роз и не мог унять дрожь в ее присутствии. Однако Анна предпочла ему Николая Недоброво, потом оказалась в объятиях Бориса Антрепы.

Однако Анна предпочла ему Николая Недоброво, потом оказалась в объятиях Бориса Антрепы.

Практически сразу после развода с Гумилёвым Анна вышла замуж за ученого востоковеда Владимира Шилейко. Но семейная жизнь не сложилась, он оказался очень ревнивым, особых достатков не приносил, иногда приходилось жить впроголодь. От него Анна ушла в 1922-м, и была очень рада своей свободе.

Прошло всего шесть месяцев, и Анна снова собралась под венец. На этот раз за искусствоведа Николая Пунина. Однако и в этом браке она не стала счастливой.

Пунин занимал должность заместителя наркома просвещения Луначарского, и после развода жил в квартире вместе с первой женой и дочерью. Анна была вынуждена терпеть такое соседство, и даже «сбрасываться» с ними деньгами на еду. Сын Ахматовой до 17 лет воспитывался у бабушки, а когда приезжал навестить мать, то ему приходилось спать в холодном коридоре, как сироте, до которого никому нет дела. Николай Пунин тоже был арестован вместе с сыном Ахматовой, и умер в 1953 году в лагере под Воркутой.

Николай Пунин тоже был арестован вместе с сыном Ахматовой, и умер в 1953 году в лагере под Воркутой.

Потом в жизни поэтессы появился врач-паталогоанатом Гаршин, но перед самым бракосочетанием он увидел во сне покойную мать, которая умоляла его не жениться на колдунье. Перепуганный доктор отменил свадьбу.

Смерть

Анна Ахматова умерла 5 марта 1966 года. Это стало настоящим потрясением для ее поклонников, хоть ей на то время уже было 76. Она долго болела, периодически лечилась от туберкулеза. Смерть наступила во время ее пребывания в Домодедово. Перед самой кончиной она хотела ознакомиться с Новым Заветом, найти сходство написанного в нем, и в текстах рукописей кумранов.

Тело поэтессы отправили в Ленинград, власть имущие побоялись, что начнутся диссидентские волнения. Местом упокоения Ахматовой стало Комаровское кладбище. Лев Гумилёв так и не простил свою мать, они не виделись на протяжении нескольких лет.

Могила Анны АхматовойВместо памятника сын распорядился выстроить на могиле Ахматовой стену из камня, с небольшим окошком, точную копию стены в Крестах, куда она приходила с передачами. Вначале по желанию самой поэтессы ей поставили деревянный крест, а спустя три года заменили его на железный.

Вначале по желанию самой поэтессы ей поставили деревянный крест, а спустя три года заменили его на железный.

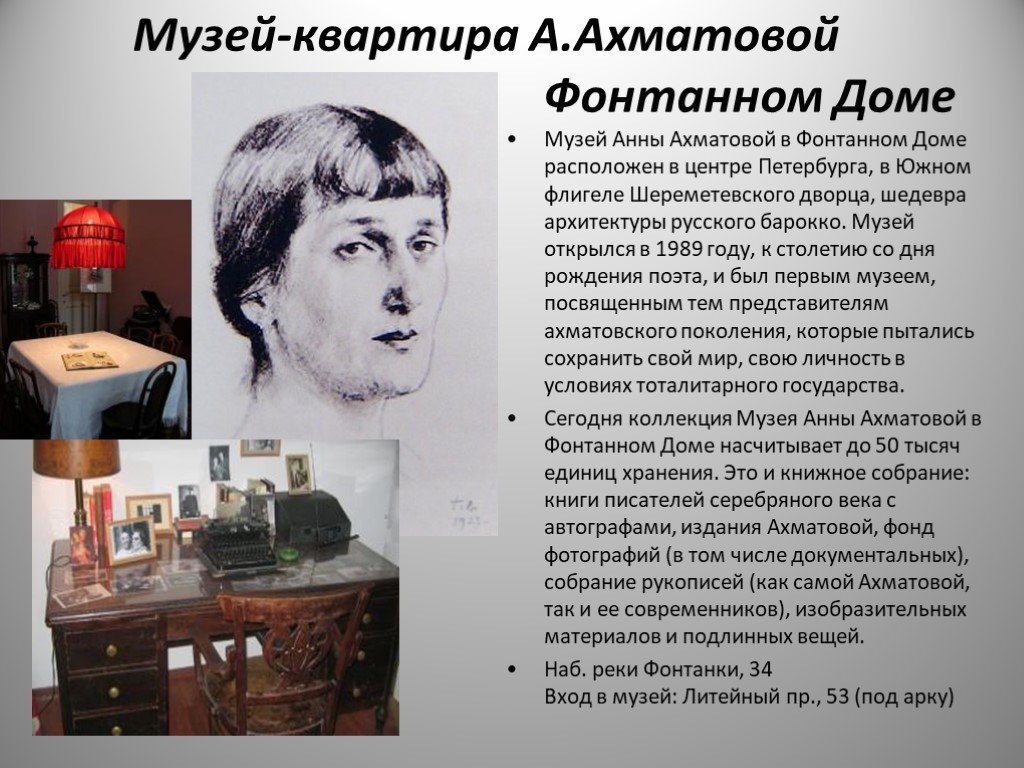

Память об Анне Ахматовой хранят многочисленные музеи, которые расположены не только в ее любимом Санкт-Петербурге, но и во многих городах на постсоветском пространстве.

Творчество

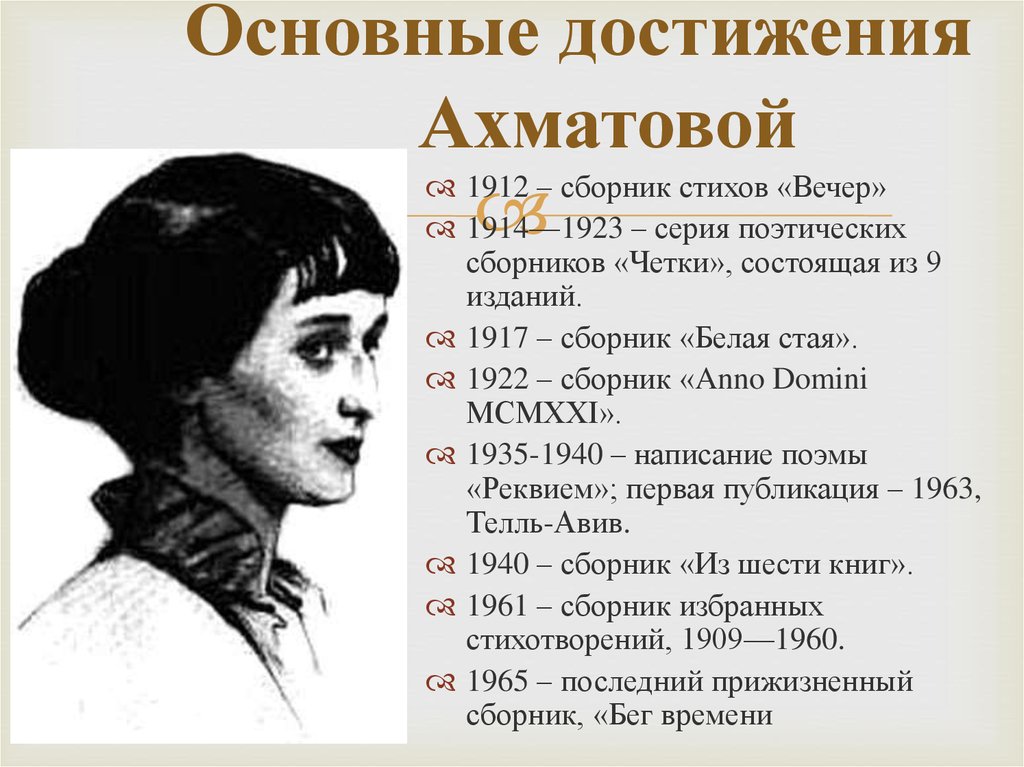

- 1912 — «Вечер»

- 1914—1923 — «Чётки»

- 1917 — «Белая стая»

- 1921 — У самого моря. Поэма

- 1921 — «Подорожник»

Слушать стихи

Ссылки

- Страница в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Биография Анны Ахматовой: жизнь и творчество

Жизнь Анны Ахматовой не менее интересна и насыщенна, чем ее творчество. Женщина пережила революцию, гражданскую войну, политические преследования и репрессии. Она же стояла у истоков модернизма в России, став представительницей новаторского течения «акмеизм». Именно поэтому история этой поэтессы так важна для понимания ее стихов.

Именно поэтому история этой поэтессы так важна для понимания ее стихов.

Содержание:

- 1 Происхождение и становление

- 2 История успеха

- 3 Творчество

- 3.1 Первые стихи

- 3.2 Сборники стихов и циклы

- 4 Личная жизнь

- 4.1 Семья

- 4.2 Другие романы

- 4.3 Характеристика Ахматовой

- 5 Интересные факты

- 6 Жизнь в СССР

- 7 Смерть

- 8 Места Анны Ахматовой

Происхождение и становление

Родилась будущая поэтесса в Одессе в 1889 году. Настоящая фамилия Анны Андреевны – Горенко, и уже впоследствии, после первого брака, она изменила её. Мать Анны Ахматовой — Инна Стогова, была потомственной дворянкой и имела большое состояние. Именно от матери Анна унаследовала своевольный и сильный характер. Ахматова получила первое образование в Мариинской женской гимназии в Царском Селе. Затем будущая поэтесса обучалась в Киевской гимназии и окончила Киевские высшие учебные курсы.

Родители Ахматовой были интеллигентными людьми, но не без предрассудков. Известно, что отец поэтессы запретил ей подписывать стихи своей фамилией. Он считал, что ее увлечение навлечет позор на их род. Разрыв между поколениями был очень ощутим, ведь в Россию пришли новые веяния из-за границы, где в искусстве, культуре, межличностных отношениях началась эпоха реформации. Поэтому Анна полагала, что писать стихи – это нормально, а семья Ахматовой категорически не принимала занятие дочери.

Известно, что отец поэтессы запретил ей подписывать стихи своей фамилией. Он считал, что ее увлечение навлечет позор на их род. Разрыв между поколениями был очень ощутим, ведь в Россию пришли новые веяния из-за границы, где в искусстве, культуре, межличностных отношениях началась эпоха реформации. Поэтому Анна полагала, что писать стихи – это нормально, а семья Ахматовой категорически не принимала занятие дочери.

История успеха

Анна Ахматова прожила долгую и нелёгкую жизнь, прошла тернистый творческий путь. Многие окружающие её близкие и родные люди стали жертвами советского режима, а из-за этого, безусловно, страдала и сам поэтесса. В разное время ее сочинения были запрещены для печати, что не могло не отражаться на состоянии автора. Годы ее творчества пришлись на период, когда произошло разделение поэтов на несколько течений. Ей подошло направление «акмеизм» (подробнее о направлении). Своеобразие этого течения заключалось том, что поэтический мир Ахматовой был устроен просто и понятно, без отвлеченных и абстрактных образов-символов, присущих символизму. Она не насыщала свои стихи философией и мистикой, в них не было место помпезности и зауми. Благодаря этому ее понимали и любили читатели, уставшие ломать голову над содержанием стихотворений. Она писала о чувствах, событиях и людях по-женски мягко и эмоционально, открыто и веско.

Она не насыщала свои стихи философией и мистикой, в них не было место помпезности и зауми. Благодаря этому ее понимали и любили читатели, уставшие ломать голову над содержанием стихотворений. Она писала о чувствах, событиях и людях по-женски мягко и эмоционально, открыто и веско.

Судьба Ахматовой привела ее в кружок акмеистов, где она встретила первого мужа – Н. С. Гумилева. Он был родоначальником нового течения, человеком знатным и авторитетным. Его творчество вдохновило поэтессу на создание акмеизма на женском наречии. Именно в рамках петербуржского кружка «Вечера Случевского» состоялись ее дебюты, и публика, прохладно отнесшаяся к творчеству Гумилева, восторженно приняла его даму сердца. Она была «стихийно талантлива», как писали критики тех лет.

Анна Андреевна входила в «Цех поэтов», поэтическую мастерскую Н. С. Гумилева. Там она познакомилась с самыми известными представителями литературной элиты и вошла в ее состав.

Творчество

В творчестве Анны Ахматовой можно выделить два периода, границей между которыми стала Великая Отечественная война. Так, в любовном стихотворении «Небывалая осень» (1913 год) она пишет о покое и о нежности встречи с любимым человеком. Данное произведение отражает веху спокойствия и мудрости в поэзии Ахматовой. В 1935-1940 гг. она работала над поэмой, состоящей из 14 стихотворений — «Реквием». Данный цикл стал своеобразной реакцией поэтессы на семейные потрясения – уход из дома мужа и любимого сына. Уже во второй половине творчества, в начале Великой Отечественной войны, были написаны такие сильные гражданские стихотворения как «Мужество» и «Клятва». Особенности ахматовского лиризма заключаются в том, что поэтесса в своих стихотворениях рассказывает историю, в них всегда можно заметить некое повествование.

Так, в любовном стихотворении «Небывалая осень» (1913 год) она пишет о покое и о нежности встречи с любимым человеком. Данное произведение отражает веху спокойствия и мудрости в поэзии Ахматовой. В 1935-1940 гг. она работала над поэмой, состоящей из 14 стихотворений — «Реквием». Данный цикл стал своеобразной реакцией поэтессы на семейные потрясения – уход из дома мужа и любимого сына. Уже во второй половине творчества, в начале Великой Отечественной войны, были написаны такие сильные гражданские стихотворения как «Мужество» и «Клятва». Особенности ахматовского лиризма заключаются в том, что поэтесса в своих стихотворениях рассказывает историю, в них всегда можно заметить некое повествование.

Темы и мотивы лирики Ахматовой также разнятся. Начиная творческий путь, автор говорит о любви, теме поэта и поэзии, признании в обществе, межличностных отношениях между полами и поколениями. Она тонко чувствует природу и мир вещей, в ее описаниях каждый предмет или явление обретает индивидуальные черты. Позже Анна Андреевна сталкивается с небывалыми трудностями: революция сметает все на своем пути. В ее стихах появляются новые образы: времени, революции, новой власти, войны. Она расстается с мужем, впоследствии его осудили на расстрел, а их общий сын всю жизнь мотается по тюрьмам из-за своего происхождения. Тогда автор начинает писать о материнском и женском горе. В преддверии Великой Отечественной войны поэзия Ахматовой приобретает гражданственность и патриотический накал.

Позже Анна Андреевна сталкивается с небывалыми трудностями: революция сметает все на своем пути. В ее стихах появляются новые образы: времени, революции, новой власти, войны. Она расстается с мужем, впоследствии его осудили на расстрел, а их общий сын всю жизнь мотается по тюрьмам из-за своего происхождения. Тогда автор начинает писать о материнском и женском горе. В преддверии Великой Отечественной войны поэзия Ахматовой приобретает гражданственность и патриотический накал.

Сама лирическая героиня не меняется с годами. Конечно, горе и потери оставили рубцы на ее душе, женщина со временем пишет еще более пронзительно и жестко. Первые чувства и впечатления сменяются зрелыми размышлениями о судьбах отечества в непростые для него времена.

Первые стихи

Как и многие великие поэты, Анна Ахматова написала своё первое стихотворение в 11 лет. Со временем у поэтессы появился свой неповторимый поэтический стиль. Одна из самых известных ахматовских деталей, появляющаяся в стихотворении «Песня последней встречи» — правая и левая рука и перепутанная перчатка. Данное стихотворение Ахматова написала в 1911 году, в возрасте 22 лет. В данном стихотворении чётко видна работа деталей.

Данное стихотворение Ахматова написала в 1911 году, в возрасте 22 лет. В данном стихотворении чётко видна работа деталей.

Ранняя лирика Ахматовой является частью золотого фонда русской классики, посвященной отношениям мужчины и женщины. Особенно ценно, что читатель наконец-то увидел женский взгляд на любовь, до конца 19 века в России не было поэтесс. Впервые поднимаются конфликты женского призвания и ее социальной роли в семье и браке.

Сборники стихов и циклы

В 1912 году вышел первый сборник стихов Ахматовой «Вечер». Почти все стихи, вошедшие в этот сборник, были написаны автором в двадцатилетнем возрасте. Затем издаются книги «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «ANNO DOMINI», каждая из которых имеют определенную общую направленность, главную тему и композиционную связь. После событий 1917 года она уже не может так свободно издавать свои работы, революция и гражданская война приводят к образованию диктатуры пролетариата, где потомственная дворянка подвергается нападкам критиков и полному забвению в печати. Последние книги «Тростник» и «Седьмая книга» не были напечатаны отдельно.

Последние книги «Тростник» и «Седьмая книга» не были напечатаны отдельно.

Книги Ахматовой не издаются вплоть до перестройки. Во многом это произошло из-за поэмы «Реквием», которая просочилась в зарубежные СМИ и была опубликована за границей. Поэтесса висела на волоске от ареста, и ее спасло лишь признание, что она ничего не знала о публикации работы. Разумеется, ее стихотворения после этого скандала еще долго не могли выйти в свет.

Личная жизнь

Семья

Анна Ахматова была замужем трижды. В браке с Николаем Гумилёвым, первым мужем, она родила своего единственного ребёнка – Льва. Вместе супруги совершили две поездки в Париж, а также путешествовали по Италии. Отношения с первым мужем не были лёгкими, и супруги приняли решение расстаться. Однако, несмотря на это, уже после расставания, когда Н. Гумилёв ушел на войну, Ахматова посвятила ему несколько строк в своих стихотворениях. Между ними продолжала существовать духовная связь.

Сын Ахматовой часто был в разлуке с матерью. В детстве он жил с бабушкой по отцовской линии, мать видел очень редко, и в конфликте между родителями прочно занял позицию отца. Мать он не уважал, говорил с ней отрывисто и резко. Во взрослом возрасте из-за его происхождения он считался неблагонадежным гражданином в новой стране. Он 4 раза получал тюремные сроки и всегда не заслуженно. Поэтому его отношения с матерью нельзя было назвать близкими. Кроме того, она выходила замуж повторно, и сын тяжело воспринимал эту перемену.

В детстве он жил с бабушкой по отцовской линии, мать видел очень редко, и в конфликте между родителями прочно занял позицию отца. Мать он не уважал, говорил с ней отрывисто и резко. Во взрослом возрасте из-за его происхождения он считался неблагонадежным гражданином в новой стране. Он 4 раза получал тюремные сроки и всегда не заслуженно. Поэтому его отношения с матерью нельзя было назвать близкими. Кроме того, она выходила замуж повторно, и сын тяжело воспринимал эту перемену.

Другие романы

Ахматова была также замужем за Владимиром Шилейко и Николаем Пуниным. С В. Шилейко Анна Ахматова пробыла в браке 5 лет, однако они продолжали общаться письмами до самой смерти Владимира.

Третий муж, Николай Пунин, был представителем реакционной интеллигенции, в связи с чем был несколько раз арестован. Благодаря усилиям Ахматовой, Пунин был выпущен после второго ареста. Спустя несколько лет Николай и Анна расстались.

Характеристика Ахматовой

Ещё при жизни Ахматову называли «Дамской декаденствующей поэтессой». То есть, её лирика характеризовалась крайним индивидуализмом. Говоря о личных качествах, стоит сказать, что Анна Андреевна обладала едким, неженским юмором. Например, при встрече с Цветаевой, поклонницей ее творчества, она очень холодно и желчно беседовала с впечатлительной Мариной Ивановной, чем очень обидела собеседницу. С мужчинами Анна Андреевна тоже с трудом находила взаимопонимание, да и с сыном ее отношения не сложились. Еще женщина была очень подозрительной, везде видела подвох. Ей казалось, что ее невестка – посланный агент властей, который призван следить за ней.

То есть, её лирика характеризовалась крайним индивидуализмом. Говоря о личных качествах, стоит сказать, что Анна Андреевна обладала едким, неженским юмором. Например, при встрече с Цветаевой, поклонницей ее творчества, она очень холодно и желчно беседовала с впечатлительной Мариной Ивановной, чем очень обидела собеседницу. С мужчинами Анна Андреевна тоже с трудом находила взаимопонимание, да и с сыном ее отношения не сложились. Еще женщина была очень подозрительной, везде видела подвох. Ей казалось, что ее невестка – посланный агент властей, который призван следить за ней.

Несмотря на то, что годы жизни Ахматовой пришлись на такие страшные события как Революция 1917 года, Первая и Вторая мировые войны, она не покинула Родину. Лишь во время Великой Отечественной войны поэтесса находилась в эвакуации в Ташкенте. Ахматова негативно и гневно относилась к эмиграции. Она совершенно ясно демонстрировала свою гражданскую позицию, заявляя, что никогда не будет жить и работать за границей. Поэтесса считала, то её место там, где её народ. Свою любовь к Родине она выразила в стихотворениях, которые вошли в сборник «Белая стая». Таким образом, личность Ахматовой была многогранна и богата, как хорошими, так и сомнительными качествами.

Поэтесса считала, то её место там, где её народ. Свою любовь к Родине она выразила в стихотворениях, которые вошли в сборник «Белая стая». Таким образом, личность Ахматовой была многогранна и богата, как хорошими, так и сомнительными качествами.

Интересные факты

- Анна Андреевна не подписывала свои стихи девичьей фамилией Горенко, так как ей запретил отец. Он боялся, что вольнолюбивые сочинения дочери навлекут на семью гнев властей. Именно поэтому она взяла фамилию своей прабабушки.

- Интересно также, что Ахматова профессионально изучала творчество Шекспира и Данте и всегда восхищалась их талантами, выполняя переводы иностранной литературы. Именно они и стали ее единственным доходом в СССР.

- В 1946 году с резкой критикой творчества Ахматовой выступил партийный деятель Жданов на съезде писателей. Особенности лирики автора были обозначены, как «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной».

- Мать и сын не понимали друг друга. Анна Андреевна сама каялась, что была «плохой матерью».

Все детство ее единственный сын провел у бабушки, а мать видел лишь изредка, ведь та не баловала его своим вниманием. Она не хотела отвлекаться от творчества и ненавидела быт. Интересная жизнь в столице захватила ее полностью.

Все детство ее единственный сын провел у бабушки, а мать видел лишь изредка, ведь та не баловала его своим вниманием. Она не хотела отвлекаться от творчества и ненавидела быт. Интересная жизнь в столице захватила ее полностью. - Нужно вспомнить, что Н. С. Гумилев взял даму сердца измором, так как из-за ее многочисленных отказов совершил попытку самоубийства и фактически вынудил ее согласиться пойти с ним под венец. Но после заключения брака выяснилось, что супруги не подходят друг к другу. И муж, и жена начали изменять, ревновать и ссориться, забыв обо всех обетах. Их отношения были полны взаимных упреков и обид.

- Сын Ахматовой ненавидел произведение «Реквием», так как считал, что он, выживший во всех испытаниях, не должен получать от матери погребальные строки в свой адрес.

- Ахматова умерла в одиночестве, за пять лет до своей кончины она порвала все связи с сыном и его семьей.

Жизнь в СССР

В 1946 году вышло постановление ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Данное постановление, прежде всего, было направлено против Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. Она более не могла печататься, а также с ней было опасно общаться. Даже родной сын винил поэтессу в своих арестах.

Данное постановление, прежде всего, было направлено против Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. Она более не могла печататься, а также с ней было опасно общаться. Даже родной сын винил поэтессу в своих арестах.

Ахматова зарабатывала переводами и случайными подработками в журналах. В СССР ее творчество было признанно «далеким от народа», а, следовательно, не нужным. Зато вокруг ее литературной фигуры собирались новые таланты, двери ее дома были открыты для них. Например, известно об ее близкой дружбе с И. Бродским, который с теплом и благодарностью вспоминал их общение в эмиграции.

Смерть

Умерла Анна Ахматова в 1966 году в санатории недалеко от Москвы. Причина смерти поэтессы — серьёзные проблемы с сердцем. Она прожила долгую жизнь, в которой, тем не менее, не нашлось места для крепкой семьи. Она покинула этот мир в одиночестве, и после ее кончины наследство, оставленное сыну, было распродано в пользу государства. Ему, ссыльному, ничего по советским законам не полагалось.

Из ее записок выяснилось, что при жизни она была глубоко несчастным, затравленным человеком. Чтобы убедиться, что ее рукописи никто не читает, она оставляла в них волосок, который всегда находила сдвинутым. Репрессивный режим медленно и верно сводил ее с ума.

Места Анны Ахматовой

Похоронена Ахматова недалеко от Санкт-Петербурга. Тогда, в 1966 году, советские власти боялись роста диссидентского движения, и тело поэтессы быстро переправили из Москвы в Ленинград. На могиле матери Л.Н. Гумилёв установил каменную стену, которая стала символом неразрывной связи сына и матери, особенно в период нахождения Л. Гумилёва в тюрьме. Несмотря на то, что стена недопонимания разделяла их всю жизнь, сын раскаялся с том, что способствовал ее воздвижению, и похоронил ее вместе с матерью.

Музеи А. А. Ахматовой:

- Санкт-Петербург. Мемориальная квартира Анны Ахматовой находится в Фонтанном Доме, в квартире ее третьего супруга, Николая Пунина, где она прожила почти 30 лет.

- Москва. В доме антикварной книги «В Никитском», где поэтесса часто останавливалась, приезжая в Москву, не так давно открыли музей, посвященный Анне Ахматовой. Именно здесь она, например, написала «Поэму без героя».

Автор: Мария Мамзелькина

Интересно? Сохрани у себя на стенке!Биография петербургской поэтессы Анны Ахматовой

Анна Ахматова родилась в Одессе и умерла в Москве. За свою долгую поэтическую карьеру она редко обращалась напрямую к Санкт-Петербургу как к предмету исследования в своих в основном очень личных стихах. Тем не менее ее жизнь и деятельность настолько тесно переплелись с трагической и бурной судьбой Петербурга/Петрограда/Ленинграда ХХ века, что мало кто из других деятелей культуры так широко и мгновенно отождествляется с городом. Размеренный, резкий авторитет ее зрелой поэзии поддерживал нравственные и эстетические ценности дореволюционной либеральной интеллигенции, закрепляя роль поэзии как человеческого сознания часто бесчеловечной и аморальной городской среды.

Ахматова родилась Анна Андреевна Горенко в 1889 году в одесском предместье Большой Фонтан. Ее родители были выходцами из мелких дворянских семей, ее отец был корабельным инженером, а мать приходилась дальней родственницей Анне Буниной, провозглашенной первой русской поэтессой. Когда Ахматовой было одиннадцать месяцев, семья переехала в Царское Село, где ее отец стал коллежским асессором. Она начала свое обучение в Мариинской гимназии, но после развода родителей в 1905 году закончила его в Киеве, где с 19 по 19 лет в течение двух лет изучала право и литературу.С 08 по 1910 г. В том же году она вышла замуж за поэта Николая Гумилева, старше ее на три года, с которым познакомилась в 1903 г. В 1912 г. у них родился сын Лев. Он впоследствии стал известным историком и противоречивым антропологом-первопроходцем.

Ахматова начала писать стихи в возрасте одиннадцати лет и, вдохновленная Гумилевым, впервые опубликовала свои стихи в его журнале Сириус в 1911 году. Чтобы не огорчать отца, она предпочла публиковаться под псевдонимом » Ахматова», фамилия ее прабабушки по материнской линии, якобы потомка татарской Орды. Она опубликовала свой первый сборник стихов, Вечер («Вечер»), 1912 год. Ее второй сборник, Четки («Бусы»), появился в 1914 году и до 1923 года переиздавался восемь раз, что сделало ее репутацией одного из ведущих поэтов своего поколения и ( если не принимать во внимание ее почти забытого предка Анну Бунину), первый по-настоящему значительный женский голос в русской литературе. Она продолжала выпускать регулярные сборники стихов в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны в России. Темой ее стихов в этот первый период была почти исключительно любовь, ее вдохновение — ее собственные романтические отношения, и, помимо ее замечательных формальных способностей, именно интенсивная и обнаженная эмоциональная честность ее стихов завоевала ее критическое и общественное восхищение.

Она опубликовала свой первый сборник стихов, Вечер («Вечер»), 1912 год. Ее второй сборник, Четки («Бусы»), появился в 1914 году и до 1923 года переиздавался восемь раз, что сделало ее репутацией одного из ведущих поэтов своего поколения и ( если не принимать во внимание ее почти забытого предка Анну Бунину), первый по-настоящему значительный женский голос в русской литературе. Она продолжала выпускать регулярные сборники стихов в годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны в России. Темой ее стихов в этот первый период была почти исключительно любовь, ее вдохновение — ее собственные романтические отношения, и, помимо ее замечательных формальных способностей, именно интенсивная и обнаженная эмоциональная честность ее стихов завоевала ее критическое и общественное восхищение.

В течение двух лет после свадьбы Гумилев и Ахматова много путешествовали по Франции и Италии. Отношения Ахматовой с Гумилевым быстро испортились. Его отчаянная любовь к ней, охватившая одну попытку самоубийства, к моменту свадьбы, по-видимому, уже остыла, да и сама Ахматова никогда не была уверена в своих чувствах к мужу. Страстный путешественник, он отправился в свою вторую экспедицию в Африку в 1913 году и по возвращении рано ушел добровольцем на службу в Первую мировую войну в качестве кавалерийского офицера, затем во время революции служил в русском экспедиционном корпусе в Париже. Супруги, к тому времени полностью разошлись, окончательно развелись, когда он вернулся в Петроград в 1919 г.18.

Страстный путешественник, он отправился в свою вторую экспедицию в Африку в 1913 году и по возвращении рано ушел добровольцем на службу в Первую мировую войну в качестве кавалерийского офицера, затем во время революции служил в русском экспедиционном корпусе в Париже. Супруги, к тому времени полностью разошлись, окончательно развелись, когда он вернулся в Петроград в 1919 г.18.

В Париже в 1910 году Ахматова познакомилась с Амедео Модильяни, и их короткий роман, возобновившийся, когда она вернулась одна в Париж следующим летом, оказал глубокое влияние на его искусство и его психическую устойчивость. Это также произвело несколько замечательных рисунков ее. Высокая, стройная и, по всем современным представлениям, исключительно грациозная, с поразительно сильными чертами лица, Ахматова вызывала почти всеобщее мужское восхищение. У нее была близкая дружба с Борисом Пастернаком, чья жизнь и карьера во многом были ее зеркальным отражением и который, хотя уже был женат, несколько раз делал ей предложения. Также ходили слухи, что у нее был роман с великим поэтом-символистом Александром Блоком. После развода с Гумилевым она быстро вышла замуж за поэта и востоковеда Владимира Шилейко, хотя ее второй брак продлился всего три года и она продолжала крутить романы. Эта богатая и полупубличная романтическая биография, наряду с ее широко известным сексуальным очарованием, была почти так же важна для ее быстрого подъема к литературной славе, как несомненное качество ее стихов.

Также ходили слухи, что у нее был роман с великим поэтом-символистом Александром Блоком. После развода с Гумилевым она быстро вышла замуж за поэта и востоковеда Владимира Шилейко, хотя ее второй брак продлился всего три года и она продолжала крутить романы. Эта богатая и полупубличная романтическая биография, наряду с ее широко известным сексуальным очарованием, была почти так же важна для ее быстрого подъема к литературной славе, как несомненное качество ее стихов.

Мрак и безысходность военных лет стали отражаться, хотя поначалу лишь косвенно, в ее стихах, и ко времени Октябрьской революции она с присущей ей откровенностью обсуждала в своем творчестве свою неуверенность в том, чтобы остаться в России и свою ужас будущего. Тем не менее, подобно Пастернаку и Блоку и в отличие от подавляющего большинства ее круга общения, она предпочла остаться. Как и Гумилев, хотя с его стороны, учитывая его военную службу и плохо скрываемое пренебрежение к большевистскому правительству, это решение попахивало безрассудством. Почти неизбежно он был арестован, предан суду и казнен ЧК в 1921 за якобы участие в монархическом заговоре.

Почти неизбежно он был арестован, предан суду и казнен ЧК в 1921 за якобы участие в монархическом заговоре.

Согласно приниженным доводам властей, предполагаемая вина Гумилева налагала постоянные подозрения на Ахматову и ее сына, что усложняло их жизнь. Примерно с 1925 года она не могла публиковать свои стихи. Она никогда не переставала сочинять стихи, но большая часть ее произведений того периода, скудно записанных из-за страха разоблачения, была потеряна во время более поздних потрясений. Она работала, когда могла, критиком и переводчиком, создавая русские версии произведений Виктора Гюго и Джакомо Леопарди, среди прочих. Тем не менее денег было отчаянно мало, и Ахматовой также было трудно получить надлежащее образование для Льва, поскольку учреждения не желали принимать ребенка, отмеченного по ассоциации как «антисоветский».

Тем временем все большее число ее друзей и коллег оказывалось жертвами сталинских чисток, а Ахматова постоянно подвергалась злобному контролю со стороны государства. В 1922 году она поселилась у своего давнего друга, искусствоведа Николая Пунина. В начале 1930-х Пунин был арестован, но с помощью Пастернака Ахматовой удалось ходатайствовать о его освобождении. Примерно в то же время, как позже выяснилось, на Ахматову была установлена постоянная государственная слежка и было составлено толстенное доносное досье. Самый жестокий удар пришелся на 1938 года, когда ее сына Льва арестовали и приговорили к пяти годам ГУЛАГа. Это накопление ужасов привело к сочинению одного из ее величайших произведений, цикла стихов «Реквием », написанного между 1935 и 1940 годами.

В 1922 году она поселилась у своего давнего друга, искусствоведа Николая Пунина. В начале 1930-х Пунин был арестован, но с помощью Пастернака Ахматовой удалось ходатайствовать о его освобождении. Примерно в то же время, как позже выяснилось, на Ахматову была установлена постоянная государственная слежка и было составлено толстенное доносное досье. Самый жестокий удар пришелся на 1938 года, когда ее сына Льва арестовали и приговорили к пяти годам ГУЛАГа. Это накопление ужасов привело к сочинению одного из ее величайших произведений, цикла стихов «Реквием », написанного между 1935 и 1940 годами.

Вторая мировая война принесла временное облегчение от Террора, но заменила его еще большим ужасом. в виде блокады Ленинграда, свидетельницей которой Ахматова стала в первые месяцы. Она начала работу над своей Поэмой без Героя , которую сама считала своим шедевром, и над которой она будет работать следующие 20 лет, посвятив ее жертвам Блокады. Эвакуирована в Ташкент в 1942, где она болела тифом, но в остальном активно участвовала в военных действиях, сочиняя патриотические стихи, некоторые из которых даже попали на страницы «Правды», и посещая раненых в военных госпиталях, чтобы читать чтения. Она вернулась в Ленинград в 1944 году, чтобы засвидетельствовать ужасные разрушения, которые война нанесла ее любимому городу.

Она вернулась в Ленинград в 1944 году, чтобы засвидетельствовать ужасные разрушения, которые война нанесла ее любимому городу.

Ее сын Лев отсидел свой срок в 1943 году и был отправлен прямо на передовую, пережив войну и даже идя на Берлин в 1945. Однако если и была какая-то надежда, что победа положила конец семейным неурядицам, то она быстро развеялась в следующем году, когда Ахматова была специально осуждена и исключена из Союза писателей вместе с чрезвычайно популярным сатириком Михаилом Зошенко. новоназначенный нарком культуры Андрей Жданов. Исходящее от человека, чья доктрина, культурная политика СССР в последние годы жизни Сталина, стремилась свести все искусство к упаковке и маркетинговым материалам бессмысленной идеологии, уже совершенно лишенной ни интеллектуальной субстанции, ни морального авторитета, это было двусмысленное признание. экстраординарного положения Ахматовой. Не имея возможности публиковаться должным образом более двух десятилетий, ее все еще почитали, уважали и обожали. Исключительная ясность и бескомпромиссная честность, с которыми она когда-то зафиксировала эмоциональные потрясения своей юности, столь же эффективно послужили ей свидетельством чудовищных махинаций советского государства, дав ей моральный авторитет, против которого такие, как Жданов, могли реагировать только резко. подростковая злость.

Исключительная ясность и бескомпромиссная честность, с которыми она когда-то зафиксировала эмоциональные потрясения своей юности, столь же эффективно послужили ей свидетельством чудовищных махинаций советского государства, дав ей моральный авторитет, против которого такие, как Жданов, могли реагировать только резко. подростковая злость.

Она продолжит расплачиваться. В 1949 году Льва снова арестовали и приговорили еще к десяти годам каторжных работ. В тщетной попытке добиться его освобождения Ахматова даже написала сборник стихов, восхваляющих Сталина, но безрезультатно. Только в 1956 году и во время хрущевской оттепели Лев был освобожден и реабилитирован. При Хрущеве Ахматова начала обретать свободу и получать официальное признание своего статуса. В 1958 г. вышло ее первое собрание сочинений, а последующие сборники появились в начале XIX в.60-х годов, хотя Реквием и Поэма без героя , возможно, ее величайшие зрелые произведения, не появлялись в печати до тех пор, пока ее смерть. Она начала попытки восстановить произведения утраченных лет и получила государственные награды как в СССР, так и за рубежом. Ее посещали высокопоставленные иностранцы, в том числе Исайя Берлин и Роберт Фрост, а в 1965 году ей разрешили выехать за границу во Францию и Великобританию, где она была удостоена звания почетного доктора Оксфордского университета.

Она начала попытки восстановить произведения утраченных лет и получила государственные награды как в СССР, так и за рубежом. Ее посещали высокопоставленные иностранцы, в том числе Исайя Берлин и Роберт Фрост, а в 1965 году ей разрешили выехать за границу во Францию и Великобританию, где она была удостоена звания почетного доктора Оксфордского университета.

Ахматова скончалась 5 марта 1966 года во время лечения сердечной недостаточности в санатории подмосковного Домодедово. На ее похороны пришли тысячи провожающих, а похоронили ее на кладбище пригорода Санкт-Петербурга Комарово, где у нее долгое время была дача. Там и в ее квартире в Фонтанном доме на набережной реки Фонтанки к ней регулярно приезжало молодое поколение художников и поэтов, в первую очередь Иосиф Бродский, который ко времени ее смерти начал свою изнурительную борьбу с государства, и кто был бы широко провозглашен ее моральным и художественным наследником.

Особенно в Санкт-Петербурге Ахматова остается фигурой всеобщего восхищения и любви. В ее честь есть два музея, из которых музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, безусловно, лучший и один из самых популярных музеев города. В память о ней установлены статуи во дворе филологического факультета СПбГУ, перед общеобразовательной школой на улице Восстания и в саду Фонтанного дома. В 2006 году ей поставили памятник на набережной Робеспьера (ныне Воскресенская) прямо напротив следственного изолятора «Кресты», где она была вынуждена проводить бесчисленные часы в очередях, чтобы узнать новости о сыне и других близких.

В ее честь есть два музея, из которых музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, безусловно, лучший и один из самых популярных музеев города. В память о ней установлены статуи во дворе филологического факультета СПбГУ, перед общеобразовательной школой на улице Восстания и в саду Фонтанного дома. В 2006 году ей поставили памятник на набережной Робеспьера (ныне Воскресенская) прямо напротив следственного изолятора «Кресты», где она была вынуждена проводить бесчисленные часы в очередях, чтобы узнать новости о сыне и других близких.

10 стихов Анны Ахматовой, которые стоит прочитать, когда жизнь, любовь и политика тяжелы

Этот контент содержит партнерские ссылки. Когда вы покупаете по этим ссылкам, мы можем получать партнерскую комиссию.

В поисках Анны Ахматовой

Мне было 20 лет, когда я нашел русскую поэтессу Анну Ахматову (1888–1966). Я не совсем помню, как произошло это открытие — в те дни я влюблялся во многих писателей, — но я точно знаю, что стал одержим тем, как Ахматова улавливала противоречивые эмоции.

Любить кого-то до боли. Гордость за Родину, несмотря на ее гнетущий режим. Предлагая слова в то время, когда слов никогда не будет достаточно.

Ее стихотворение «Последний тост» было первым стихотворением, которое я выучил наизусть. Я начал с изучения английского языка. Затем, спустя годы, после нескольких месяцев плохо усвоенных уроков русского языка, я выучил его на языке оригинала.

Есть что-то, пожалуй, не совсем вменяемое в изучении языка ради поэзии.

Раньше я беспокоился, что если сейчас вернусь к произведениям Ахматовой, то не буду любить их с таким отчаянием; то, как я реагирую на поэзию, может измениться с возрастом. Однако недавно я сел и перечитал «Стихи Ахматовой», сборник ее произведений в переводе Стэнли Куница и Макса Хейуорда. При этом я обнаружил, что то, как она писала о любви, войне и страданиях, выходит за рамки времени.

При этом я обнаружил, что то, как она писала о любви, войне и страданиях, выходит за рамки времени.

Жизнь и времена Анны Ахматовой

…Семнадцать месяцев я провел в очереди у тюрьмы в Ленинграде. Однажды кто-то в толпе опознал меня. Позади меня стояла женщина с посиневшими от холода губами, которая, конечно, никогда прежде не слышала, чтобы меня называли по имени. Вот она вздрогнула от общего всем нам оцепенения и спросила меня шепотом (там все шептались):

«Вы можете это описать?»

И я сказал: «Я могу».

Затем что-то похожее на улыбку промелькнуло на том, что когда-то было ее лицом.

— отрывок из «Реквиема» Анны Ахматовой

Хотя чтение стихов Ахматовой не требует понимания русской и советской истории, знакомство с ее жизнью, безусловно, обогащает этот опыт.

Анна Ахматова (первоначально Анна Андреевна Горенко) родилась у Черного моря в 1888 году и оказалась во времена, когда в России еще были цари. В 1910 лет вышла замуж за поэта Николая Гумилева, от которого у них родился сын Лев. Как свидетельствуют ее стихи тех лет, брак Ахматовой был неудачным.

В 1910 лет вышла замуж за поэта Николая Гумилева, от которого у них родился сын Лев. Как свидетельствуют ее стихи тех лет, брак Ахматовой был неудачным.

Затем Ахматова пережила череду других бедствий: Первая мировая война, ее развод, Октябрьская революция, падение царизма, казнь Гумилева по приказу советских руководителей.

С 1925 года правительство запретило публикацию произведений Ахматовой. Хотя Ахматова продолжала писать в это время, запрет продлился десятилетие. Затем, в 1935 лет ее сын Лев попал в тюрьму из-за личных связей. Его арест был лишь одним из длинной череды арестов, произошедших во время Великой чистки советского лидера Иосифа Сталина, когда правительство заключало в тюрьмы и казнило людей, которые представляли возможную политическую угрозу. Приблизительно 600 000 человек, включая друзей и литературных коллег Ахматовой, были убиты во время Чистки.

Несмотря на эти ужасы, а может быть, благодаря им, творческая жизнь Ахматовой расцвела. В ее стихах этого периода говорится о пережитом насилии и неуверенности в России, о Второй мировой войне, о чувстве яростного родства с земляками.

«Наполовину блудница, наполовину монахиня», — иронизировал над ней человек, отвечающий за советскую культурную политику.

А Ахматова продолжала писать.

Сын Ахматовой был вновь арестован в 1949 году и приговорен к 10 годам лагерей в Сибири. Пытаясь добиться его освобождения, она стала писать более позитивную пропаганду для СССР. Лишь после смерти Сталина в 1953 году она вновь обрела определенное общественное уважение и свободу творчества. В 1966 году сама Ахматова умерла в возрасте 76 лет от сердечной недостаточности.

Интересно, сочла ли она темным совпадением смерть от проблем с сердцем после того, как этот орган неоднократно ломался в течение стольких лет.

10 лучших стихотворений Анны Ахматовой, которые стоит прочитать

Если вы хотите начать читать Анну Ахматову и ищете, с чего начать, вот десять моих любимых ее стихотворений.

Многие из них описывают болезненные переживания, но есть утешение в красоте, которую она раскрывает из страданий.