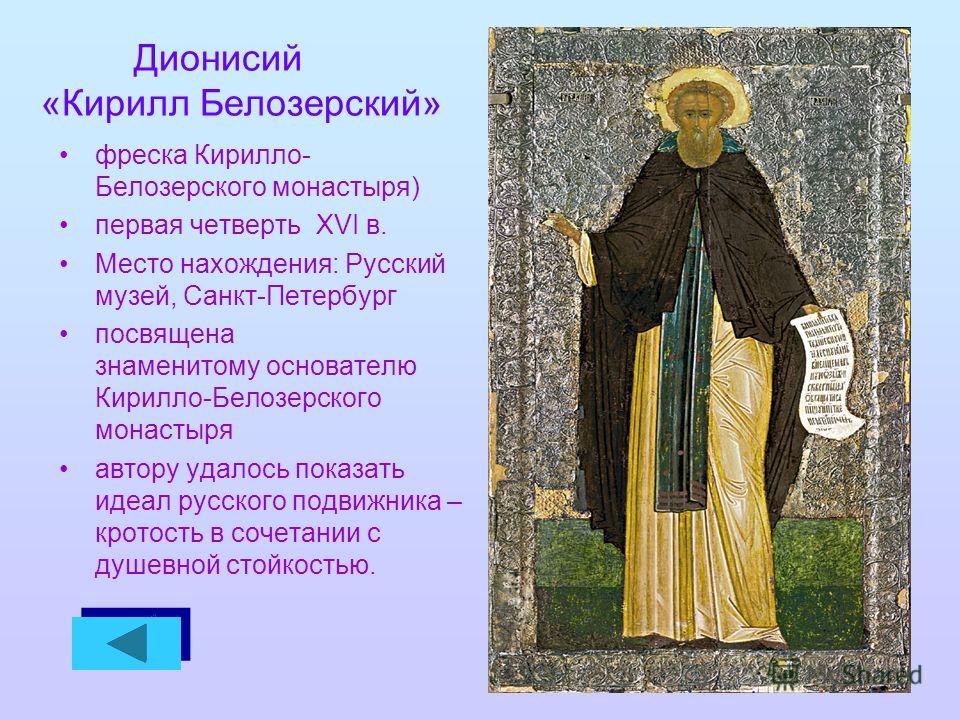

Житие преподобного Кирилла Белозерского | Кирилл Белозерский

Преподобный Кирилл Белозерский — основатель монастыря Успения Богородицы в Белозерской земле, прославившегося как Кирилло-Белозерский.

Святой Кирилл, в миру Козьма, родился около 1337 г. в Москве; родители его умерли, когда он еще нуждался в заботах старших; перед смертью они поручили его своему «сроднику» Тимофею Васильевичу Вельяминову, окольничему московского великого князя, одному из самых знатных и богатых людей в Москве.

В доме Тимофея Вельяминова Козьма вырос и со временем стал управляющим его хозяйством. Уже немолодым человеком, имея не менее тридцати трех лет от роду, он сумел — вопреки воле своего опекуна — осуществить свою давнюю мечту — постричься в монахи.

Козьма стал иноком Кириллом в московском Симоновом монастыре, игуменом которого был племянник Сергия Радонежского Феодор, и прошел там выучку в разных службах, начиная с работ в пекарне и поварне и кончая руководством обителью. В начале этого пути, чтобы сознательно утяжелить свою жизнь, прп. Кирилл принимался юродствовать, напрашиваясь на наказания. Он был замечен и правильно оценен Сергием Радонежским; приходя в монастырь племянника, тот подолгу беседовал с работавшим в хлебне Кириллом.

В начале этого пути, чтобы сознательно утяжелить свою жизнь, прп. Кирилл принимался юродствовать, напрашиваясь на наказания. Он был замечен и правильно оценен Сергием Радонежским; приходя в монастырь племянника, тот подолгу беседовал с работавшим в хлебне Кириллом.

В 1397 г., когда преподобному было уже шестьдесят лет, он со своим другом-иноком Ферапонтом, покинув Симонов монастырь, ушел в Белозерские земли и создал там свой монастырь, в честь Успения Божией Матери. Обитель святого Кирилла быстро проделала обычную для того времени эволюцию: по мере прихода к отшельнику людей, желавших следовать его правилам, убежище безмолвника обращалось сначала в скит, а потом в монашеское общежитие, киновию. В год смерти прп. Кирилла (1427) братия его общежития насчитывала пятьдесят три человека.

За тридцать лет трудов в своей обители преподобный сумел создать из нее один из наиболее мощных духовных, книжно-культурных и хозяйственных центров Великой Руси. Сыновья Дмитрия Донского Василий, Юрий и Андрей переписывались с Кириллом; его ответные им послания сохранились.

Кирилло-Белозерский монастырь сохранял свое значение крупнейшего духовного, культурного, хозяйственного, а затем также и военного центра Московской Руси по самый ее конец, по крайней мере по конец XVII в.

Житие преподобного Кирилла Белозерского — важнейший источник наших сведений о нем. Оно было написано в начале второй половины XV в. Пахомием Сербом.

Пахомий Серб был выходцем с Афона. В тридцатых годах XV в., еще молодым (но не моложе тридцати лет), в звании иеромонаха он прибыл на Русь, сначала — в Новгород. Затем, в начале сороковых годов, переехал в Троице-Сергиеву лавру и после этого жил главным образом там, хотя неоднократно возвращался в Новгород. И в Москве, и в Новгороде он выполнял литературные заказы высокого начальства — архиепископов, великих князей.

Составляя по заказу жития, слова и службы с канонами, Пахомий имел в виду главным образом практические — церковно-служебные цели. Он хорошо владел стилем славянской богослужебной литературы и не видел ничего предосудительного в заимствованиях из чужих произведений (как то: Слово на обновление храма великомученика Георгия Аркадия Критского, Похвальное слово Клименту Римскому епископа Климента, жития Афанасия и Петра Афонских, сочинения Григория Цамблака и митрополита Киприана), в повторениях самого себя (во вступлениях к ряду житий), в создании своих редакций — путем небольшой переработки текста (сокращения одних мест и распространения других), мозаичного соединения и просто дополнения предисловием и послесловием чужих произведений. Но при этом он пользовался и устными источниками, и некоторые его жития — в первую очередь интересующее нас сейчас Житие прп. Кирилла Белозерского — созданы почти исключительно на основании слышанных им рассказов современников-очевидцев.

Он хорошо владел стилем славянской богослужебной литературы и не видел ничего предосудительного в заимствованиях из чужих произведений (как то: Слово на обновление храма великомученика Георгия Аркадия Критского, Похвальное слово Клименту Римскому епископа Климента, жития Афанасия и Петра Афонских, сочинения Григория Цамблака и митрополита Киприана), в повторениях самого себя (во вступлениях к ряду житий), в создании своих редакций — путем небольшой переработки текста (сокращения одних мест и распространения других), мозаичного соединения и просто дополнения предисловием и послесловием чужих произведений. Но при этом он пользовался и устными источниками, и некоторые его жития — в первую очередь интересующее нас сейчас Житие прп. Кирилла Белозерского — созданы почти исключительно на основании слышанных им рассказов современников-очевидцев.

Прозаические произведения Пахомия — и Житие прп. Кирилла тут не исключение — строятся обычно по четкой схеме: предисловие, основная часть и заключение. В предисловиях говорится о важности прославления праздников или святых, о трудности для человека этого дела и об извиняющих автора в этом непосильном начинании обстоятельствах. В риторических вступлениях, отступлениях, похвалах и т. п. язык Пахомия искусственно усложнен, витиеват и приближается к стилю гимнографической литературы — стихир, канонов и акафистов (с акафистами, в частности, его роднят многочисленные хайретизмы, т. е. обращения к прославляемым лицам, начинающиеся словом «радуйся»). Основная часть членится на ряд эпизодов. В житиях речь начинается, как правило, с родителей святого, прерывается разговорами и размышлениями действующих лиц, наставительными авторскими замечаниями и похвальными восклицаниями, иногда довольно пространными, и завершается цепочкой рассказов о чудесах. В повествованиях о событиях язык Пахомия прост, ясен и деловит. Опираясь на большое количество устных преданий и предшествующих письменных произведений, иногда документов, жития Пахомия Серба богаты историко-литературным и историческим материалом и потому интересны как для историков литературы, так и для собственно историков.

В предисловиях говорится о важности прославления праздников или святых, о трудности для человека этого дела и об извиняющих автора в этом непосильном начинании обстоятельствах. В риторических вступлениях, отступлениях, похвалах и т. п. язык Пахомия искусственно усложнен, витиеват и приближается к стилю гимнографической литературы — стихир, канонов и акафистов (с акафистами, в частности, его роднят многочисленные хайретизмы, т. е. обращения к прославляемым лицам, начинающиеся словом «радуйся»). Основная часть членится на ряд эпизодов. В житиях речь начинается, как правило, с родителей святого, прерывается разговорами и размышлениями действующих лиц, наставительными авторскими замечаниями и похвальными восклицаниями, иногда довольно пространными, и завершается цепочкой рассказов о чудесах. В повествованиях о событиях язык Пахомия прост, ясен и деловит. Опираясь на большое количество устных преданий и предшествующих письменных произведений, иногда документов, жития Пахомия Серба богаты историко-литературным и историческим материалом и потому интересны как для историков литературы, так и для собственно историков.

В конце 1461 — начале 1462 г. Пахомий Серб в очередной раз ушел из Новгорода в Москву, откуда скоро, по поручению великого князя Василия II Васильевича (ум. в 1462 г.) и митрополита Феодосия (1461—1464 гг.), отправился в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы собрать там материалы для заказанного ему Жития основателя этого монастыря. Заказ объяснялся благодарностью великого князя монастырю за ту поддержку, которую он получил там в сороковых годах, когда был лишен Дмитрием Шемякой великого княжения и сослан в Вологду. Закончил Пахомий Серб Житие Кирилла после марта 1462 г. (смерть великого князя Василия II Васильевича) и до 13 мая того же года (рукоположение в Ростовского архиепископа третьего преемника прп. Кирилла игумена Трифона), возможно, уже по возвращении в Троице-Сергиеву лавру. (Подробнее о Пахомии Сербе см. статью о нем в «Словаре книжников и книжности Древней Руси. Вторая половина XIV—XVI в. Часть 2. Л—Я». Л., 1989, с. 167—177).

По всей видимости, под пером самого Пахомия, действовавшего в литургических целях, около 1464—1465 гг. появилась вторая редакция Жития, представляющая собой механическое сокращение первой. Кроме того, известно краткое проложное Житие прп. Кирилла, составленное на основании первой, пространной редакции вскоре после ее появления, но имеющее некоторые черты оригинальности. В 1615 г. на основании Пахомиева Жития преподобного Кирилла была создана Иоасафом еще одна его редакция.

появилась вторая редакция Жития, представляющая собой механическое сокращение первой. Кроме того, известно краткое проложное Житие прп. Кирилла, составленное на основании первой, пространной редакции вскоре после ее появления, но имеющее некоторые черты оригинальности. В 1615 г. на основании Пахомиева Жития преподобного Кирилла была создана Иоасафом еще одна его редакция.

Житие прп. Кирилла Белозерского — один из немногих рассказов о святых, написанных Пахомием впервые, по словам «самовидцев», а не путем редактирования или дополнения чужих произведений. Единственным письменным источником послужила ему в данном случае Духовная грамота святого Кирилла, включенная им в Житие с некоторыми пропусками и поправками.

Главными информаторами автора в Кирилло-Белозерском монастыре были ученики прп. Кирилла: тогдашний игумен монастыря Кассиан (1448—1465 и 1466—1470 гг.) и Мартиниан Белозерский. Мартиниана Пахомий отмечает как наиболее полно и связно рассказавшего ему о своем учителе. Так что достоинства Жития прп.

Состоя из более чем сорока рассказов, Житие прп. Кирилла представляет собой самое большое из произведений Пахомия и — несмотря на неизбежную для этого жанра стилизацию и типизацию лиц и событий — самое насыщенное конкретными историческими сведениями, обстоятельствами и именами. Здесь гораздо подробнее, чем в других житиях, говорится о молодости святого, о периодах его жизни, об окружавших его людях — его родственнике-воспитателе Тимофее Васильевиче, жене того Ирине, игумене Стефане Махрищском, преподобном Сергии Радонежском, племяннике того Феодоре Симоновском, Михаиле Смоленском, прп. Ферапонте Белозерском и других.

Похоже, что ученики святого Кирилла, в том числе Мартиниан, совсем немного знали в светском периоде жизни своего учителя. Возможно, прп. Кирилл не любил в старости рассказывать о своей молодости. Но, может быть, агиограф Пахомий остерегался, как бы конкретные подробности житейско-исторического плана не повредили чистоте жанра жития, призванного повествовать о вечном, надприродном в жизни человека, а не о превратностях его бытия.

Текст жития преподобного Кирилла Белозерского предоставлен по рукописи РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 18/1095, 30—60-е гг. XVI в., происходящей из Кириллова монастыря. Все исправления и добавления сделаны по изданному В. Яблонским в книге «Пахомий Серб и его агиографические писания» (СПб., 1908, с. I—LXIII) тексту рукописи РГБ, МДА,№ 13(208), XV в.

Подготовка текста Е. Г. Водолазкина, перевод и комментарии Е. Г. Водолазкина и Г. М. Прохорова

Благодарим Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и лично Е.Г. Водолазкина за предоставленый текст.

Житие преподобного Кирилла, Белоезерского чудотворца — архим. Иаков

архим. Иаков

Скачать

epub fb2 pdf Оригинал: pdf3Мб

Предисловие

I. Житие преподобного Кирилла от рождения его до основания им обители Кирилло-БелоезерскойРождение и воспитание КириллаСклонность к иноческой жизниИгумен Махрищский СтефанОдеяние Кирилла в иноческую одеждуПострижение Кирилла в Симонове монастыреПодвиги Кирилла в келейном послушанииЕго труды в хлебне и поварнеПосещение Кирилла преподобным СергиемЮродствоБезмолвное пребывание в келлииПосвящение в иеромонахаНазначение Кирилла архимандритом Симоновской обителиОтречение от настоятельства и удаление на старое СимоновоДивный глас Богоматери и видение небесного светаСтранствование Кирилла с Ферапонтом на БелоозероII. Жизнь преп. Кирилла на Белоозере до его кончиныВодружение Креста на избранном месте, водворение в землянке и разлучение с ФерапонтомТруды и искушения преп. Кирилла на новом местеУстроение часовни и келлий; собрание братииПокров Божий над обителию КириллаУстроение храмаОтношение Кирилла к можайскому князю АндреюК вел. княг. Евдокие и вел. князю Василию ДмитриевичуВнутреннее благоустройство обителиДостойнейшие сподвижники и ученики преподобного КириллаВведение устава общежительногоО БогослуженииО трапезеО келлияхО монастырской казне и хранилище одеждОб общих послушанияхО нехождении из монастыряО взаимных отношенияхПоземельные владенияСвятая жизнь КириллаНравственное влияние на христолюбцевСтарание об отклонении посещений высоких лицПослание к князю ГеоргиюБлагодатные дары Святого ДухаПредсказание и исцелениеЧудеса преп.

Житие преподобного Кирилла от рождения его до основания им обители Кирилло-БелоезерскойРождение и воспитание КириллаСклонность к иноческой жизниИгумен Махрищский СтефанОдеяние Кирилла в иноческую одеждуПострижение Кирилла в Симонове монастыреПодвиги Кирилла в келейном послушанииЕго труды в хлебне и поварнеПосещение Кирилла преподобным СергиемЮродствоБезмолвное пребывание в келлииПосвящение в иеромонахаНазначение Кирилла архимандритом Симоновской обителиОтречение от настоятельства и удаление на старое СимоновоДивный глас Богоматери и видение небесного светаСтранствование Кирилла с Ферапонтом на БелоозероII. Жизнь преп. Кирилла на Белоозере до его кончиныВодружение Креста на избранном месте, водворение в землянке и разлучение с ФерапонтомТруды и искушения преп. Кирилла на новом местеУстроение часовни и келлий; собрание братииПокров Божий над обителию КириллаУстроение храмаОтношение Кирилла к можайскому князю АндреюК вел. княг. Евдокие и вел. князю Василию ДмитриевичуВнутреннее благоустройство обителиДостойнейшие сподвижники и ученики преподобного КириллаВведение устава общежительногоО БогослуженииО трапезеО келлияхО монастырской казне и хранилище одеждОб общих послушанияхО нехождении из монастыряО взаимных отношенияхПоземельные владенияСвятая жизнь КириллаНравственное влияние на христолюбцевСтарание об отклонении посещений высоких лицПослание к князю ГеоргиюБлагодатные дары Святого ДухаПредсказание и исцелениеЧудеса преп. КириллаИсцеления от беснованияОт болезнейОт слепотыВоскрешение мертвогоУкрощение бури на озереУмножение вина церковного для службыРазрешение неплодияДуховная грамота КириллаПриготовление к смертиКончина преподобного КириллаПогребениеЗаключениеМолитва к Преподобному КириллуСохранившиеся вещи после преподобного Кирилла

КириллаИсцеления от беснованияОт болезнейОт слепотыВоскрешение мертвогоУкрощение бури на озереУмножение вина церковного для службыРазрешение неплодияДуховная грамота КириллаПриготовление к смертиКончина преподобного КириллаПогребениеЗаключениеМолитва к Преподобному КириллуСохранившиеся вещи после преподобного Кирилла

Предисловие

Житие преподобного Кирилла Белоезерского написано было известным в XV веке составителем житий русских святых сербом Пахомием. По повелению великого князя Василия Васильевича и по благословению митрополита Феодосия, Пахомий отправлен был в Кириллов монастырь для собрания сведений о Преподобном, на месте его подвигов. Это было в 1461 году, спустя 34 года после смерти св. Кирилла. Игуменом Кириллова монастыря был тогда Кассиан, постриженник преп. Кирилла, бывший очевидным свидетелем его подвигов; живы были и еще некоторые иноки, современники Преподобного. От них Пахомий мог собрать много сведений о жизни св. Кирилла. Но особенно обстоятельные сведения сообщил Пахомию Мартиниан, бывший (1447–1455 г.) игуменом Троицко-Сергиева монастыря, потом удалившийся в Ферапонтов монастырь, в пятнадцати только верстах находящийся от Кириллова монастыря, и здесь бывший настоятелем в то время, когда Пахомий приезжал на Белоозеро. Мартиниан еще отроком пришел к Кириллу в первые годы поселения его на Белоозере, прожил с ним до самой кончины его и был любимым учеником св. Кирилла. Пахомий говорит о Мартиниане: «сей ведый известно о святем, по ряду сказаше мне о нем».

Но особенно обстоятельные сведения сообщил Пахомию Мартиниан, бывший (1447–1455 г.) игуменом Троицко-Сергиева монастыря, потом удалившийся в Ферапонтов монастырь, в пятнадцати только верстах находящийся от Кириллова монастыря, и здесь бывший настоятелем в то время, когда Пахомий приезжал на Белоозеро. Мартиниан еще отроком пришел к Кириллу в первые годы поселения его на Белоозере, прожил с ним до самой кончины его и был любимым учеником св. Кирилла. Пахомий говорит о Мартиниане: «сей ведый известно о святем, по ряду сказаше мне о нем».

Сие житие, составленное Пахомием, и было главным источником для составленного нами жизнеописания св. Кирилла. Кроме сего в первом томе Актов исторических напечатаны три послания преподобного Кирилла и его духовная грамота. Эти драгоценные памятники внесены нами в житие преподобного Кирилла.

Мы желаем издать сие житие, во-первых, для своей памяти, во вторых–для пользы других и в третьих–из послушания, так говорит о составлении писаний великий Максим у св. Григория Синаита (137 гл. о разн. предм.).

Григория Синаита (137 гл. о разн. предм.).

Для лучшего обозрения жизни и подвигов преподобного Кирилла мы делим наше жизнеописание на две части. Первая часть простирается от начала жизни до основания им обители Кирилло-Белоезерской, вторая часть–от основания обители до самой его кончины. К жизнеописанию прилагаем описание священных вещей, книг и келейных вещей преподобного Кирилла, заимствованное нами из историко-археологического описания древностей и рукописей Кирилло-Белоезерского монастыря, составленного архимандритом Варлаамом, скончавшимся в сане архиепископа черниговского.

Источник: Житие преподобного Кирилла Белозерского, вологодского чудотворца. — Вологда ; М. : Технол. шк. бизнеса, 1997. — 125 с. : ил.; 15 см. — (Северная Фиваида).; ISBN 5-86073-043-8

От опухолей к видам: СКАНДАЛЬНАЯ гипотеза

1. Podlaha O, Riester M, De S, Michor F. Эволюция генома рака. Тенденции Жене. 2012;28(4):155–163. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

2. Yates LR, Campbell PJ. Эволюция генома рака. Нат Рев Жене. 2012;13(11):795–806. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Yates LR, Campbell PJ. Эволюция генома рака. Нат Рев Жене. 2012;13(11):795–806. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

3. Пирс А.М., Свифт К. Теория аллотрансплантата: передача опухолевого заболевания лица дьявола. Природа. 2006;439(7076):549. [PubMed] [Академия Google]

4. Pye RJ, Pemberton D, Tovar C, Tubio JM, Dun KA, Fox S, Darby J, Hayes D, Knowles GW, Kreiss A, et al. Второй трансмиссивный рак у тасманских дьяволов. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113(2):374–379. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

5. Стракова А., Мерчисон Е.П. Рак, который выжил: выводы из генома 11000-летнего рака. Curr Opin Genet Dev. 2015;30:49–55. [PubMed] [Google Scholar]

6. Copper HL, Mackay CM, Banfield WG. Хромосомные исследования контагиозной ретикулярно-клеточной саркомы сирийского хомяка. J Natl Cancer Inst. 1964;33:691–706. [PubMed] [Google Scholar]

7. Острандер Э.А., Дэвис Б.В., Острандер Г.К. Трансмиссивные опухоли: разрушение парадигмы Рака. Тенденции Жене. 2016;32(1):1–15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Тенденции Жене. 2016;32(1):1–15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

8. Metzger MJ, Reinisch C, Sherry J, Goff SP. Горизонтальная передача клональных раковых клеток вызывает лейкемию у мягкотелых моллюсков. Клетка. 2015;161(2):255–263. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

9. Metzger MJ, Villalba A, Carballal MJ, Iglesias D, Sherry J, Reinisch C, Muttray AF, Baldwin SA, Goff SP. Широко распространенная передача независимых линий рака среди нескольких видов двустворчатых моллюсков. Природа. 2016;534(7609): 705–709. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

10. Ni Leathlobhair M, Perri AR, Irving-Pease EK, Witt KE, Linderholm A, Haile J, Lebrasseur O, Ameen C, Blick J, Boyko AR, et др. Эволюционная история собак в Америке. Наука. 2018;361(6397):81–85. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

11. Lee EY, Muller WJ. Онкогены и гены-супрессоры опухолей. Колд Спринг Харб Перспект Биол. 2010;2(10):a003236. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

12. Навин Н.Е. Геномика рака: одна клетка за раз. Геном биол. 2014;15(8):452. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Навин Н.Е. Геномика рака: одна клетка за раз. Геном биол. 2014;15(8):452. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

13. Ханахан Д., Вайнберг Р.А. Отличительные признаки рака: следующее поколение. Клетка. 2011;144(5):646–674. [PubMed] [Google Scholar]

14. Алешин В.В., Петров Н.Б. Молекулярные доказательства регрессии в эволюции метазоа. Ж общ биол. 2002;63(3):195–208. [PubMed] [Google Scholar]

15. Сривастава М., Бегович Э., Чепмен Дж., Патнэм Н.Х., Хеллстен У., Кавасима Т., Куо А., Митрос Т., Саламов А., Карпентер М.Л. и соавт. Геном Trichoplax и природа плакозоев. Природа. 2008;454(7207):955–960. [PubMed] [Google Scholar]

16. Catalano SR. Пять новых видов дициемидных мезозоев (Dicyemida: Dicyemidae) двух видов австралийских каракатиц с комментариями по составу дициемидной фауны. Сист Паразитол. 2013;86(2):125–151. [PubMed] [Google Scholar]

17. Foox J, Siddall ME. Дорога в Cnidaria: история филогении Myxozoa. J Паразитол. 2015;101(3):269–274. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

18. Siddall ME, Martin DS, Bridge D, Desser SS, Cone DK. Гибель типа простейших: филогения Myxozoa и других паразитических книдарий. J Паразитол. 1995;81(6):961–967. [PubMed] [Google Scholar]

19. Успенская А.В., Райкова Е.В. Цитологические аспекты сходства и различия Myxozoa и Cnidaria. Цитология. 2001;43(3):284–309. [PubMed] [Google Scholar]

20. Каннинг ЕС, Окамура Б. Биоразнообразие и эволюция Myxozoa. Ад Паразитол. 2004; 56: 43–131. [PubMed] [Google Scholar]

21. Михайлов К.В., Слюсарев Г.С., Никитин М.А., Логачева М.Д., Пенин А.А., Алеошин В.В., Панчин Ю.В. Геном Intoshia linei подтверждает, что ортонектиды являются сильно упрощенными спиралиями. Карр Биол. 2016;26(13):1768–1774. [PubMed] [Академия Google]

22. Futreal PA, Coin L, Marshall M, Down T, Hubbard T, Wooster R, Rahman N, Stratton MR. Перепись генов рака человека. Нат Рев Рак. 2004;4(3):177–183. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

23. Ким Р. Распутывая роли Bcl-2 и Bcl-xL в гибели клеток. Biochem Biophys Res Commun. 2005;333(2):336–343. [PubMed] [Google Scholar]

Ким Р. Распутывая роли Bcl-2 и Bcl-xL в гибели клеток. Biochem Biophys Res Commun. 2005;333(2):336–343. [PubMed] [Google Scholar]

24. Chang ES, Neuhof M, Rubinstein ND, Diamant A, Philippe H, Huchon D, Cartwright P. Геномный взгляд на эволюционное происхождение Myxozoa внутри Cnidaria. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112(48):14912–14917. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

25. Goll DE, Thompson VF, Li H, Wei W, Cong J. Система калпаина. Physiol Rev. 2003;83(3):731–801. [PubMed] [Google Scholar]

26. Yang Y, Xiong J, Zhou Z, Huo F, Miao W, Ran C, Liu Y, Zhang J, Feng J, Wang M, et al. Геном миксоспоридии Thelohanellus kitauei демонстрирует адаптацию к усвоению питательных веществ рыбой-хозяином. Геном Биол Эвол. 2014;6(12):3182–3198. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

27. Одзаки Т., Накагавара А. Роль р53 в гибели клеток и раке человека. Раки (Базель) 2011;3(1):994–1013. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

28. Lal G, Gallinger S. Семейный аденоматозный полипоз. Семин Хирург Онкол. 2000;18(4):314–323. [PubMed] [Google Scholar]

Lal G, Gallinger S. Семейный аденоматозный полипоз. Семин Хирург Онкол. 2000;18(4):314–323. [PubMed] [Google Scholar]

29. Okamura B, Gruhl A. Myxozoa + Polypodium: общий путь к эндопаразитизму. Тенденции Паразитол. 2016;32(4):268–271. [PubMed] [Google Scholar]

30. Хименес-Гури Э., Филипп Х., Окамура Б., Холланд П.В. Buddenbrockia — клещевой червь. Наука. 2007;317(5834):116–118. [PubMed] [Академия Google]

31. Грул А., Окамура Б. Развитие и миогенез червеобразной формы Buddenbrockia (Myxozoa) и значение для эволюции книдарного строения тела. Еводево. 2012;3(1):10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

32. Canning EU, Curry A, Hill SL, Okamura B. Ультраструктура Buddenbrockia allmani n. Сп. (Myxozoa, Malacosporea), паразит Lophopus crystallinus (Bryozoa, Phylactolaemata) J Eukaryot Microbiol. 2007;54(3):247–262. [PubMed] [Google Scholar]

33. Feng JM, Xiong J, Zhang JY, Yang YL, Yao B, Zhou ZG, Miao W. Новые филогеномные и сравнительные анализы предоставляют подтверждающие доказательства того, что Myxozoa является Cnidaria. Мол Филогенет Эвол. 2014;81:10–18. [PubMed] [Академия Google]

Мол Филогенет Эвол. 2014;81:10–18. [PubMed] [Академия Google]

34. Роберт Дж. Сравнительное исследование онкогенеза и противоопухолевого иммунитета у беспозвоночных и немлекопитающих позвоночных. Дев Комп Иммунол. 2010;34(9):915–925. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

35. Peters EC, Halas JC, McCarty HB. Каликобластные новообразования у Acropora palmata с обзором сообщений об аномалиях роста и формы кораллов. J Natl Cancer Inst. 1986;76(5):895–912. [PubMed] [Google Scholar]

36. Aktipis CA, Boddy AM, Jansen G, Hibner U, Hochberg ME, Maley CC, Wilkinson GS. Рак по древу жизни: сотрудничество и обман в многоклеточности. Philos Trans R Soc Lond Ser B Biol Sci. 2015;370(1673):20140219. [Бесплатная статья PMC] [PubMed]

37. Домазет-Лосо Т., Климович А., Анохин Б., Антон-Эркслебен Ф., Хамм М.Дж., Ланге С., Бош Т.С. Естественные опухоли у базальных многоклеточных гидр. Нац коммун. 2014;5:4222. [PubMed] [Google Scholar]

38. Yokoyama H, Grabner D, Shirakashi S. Трансмиссионная биология Myxozoa. Здоровье и окружающая среда в аквакультуре. 2012. с. 1–42. https://www.intechopen.com/books/health-and-environment-in-aquaculture/transmission-biology-of-the-myxozoa.

Трансмиссионная биология Myxozoa. Здоровье и окружающая среда в аквакультуре. 2012. с. 1–42. https://www.intechopen.com/books/health-and-environment-in-aquaculture/transmission-biology-of-the-myxozoa.

39. Robledo D, Ronza P, Harrison PW, Losada AP, Bermudez R, Pardo BG, Redondo MJ, Sitja-Bobadilla A, Quiroga MI, Martinez P. Анализ секвенирования РНК показывает значительные изменения транскриптома у палтуса (Scophthalmus maximus), страдающего тяжелый энтеромиксоз. Геномика BMC. 2014;15:1149. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

40. van Valen LM, Maiorana VC. HeLa, новый вид микробов. Эволюционная теория и обзор. 1991; 10:71–74. [Google Scholar]

41. Landry JJ, Pyl PT, Rausch T, Zichner T, Tekkedil MM, Stutz AM, Jauch A, Aiyar RS, Pau G, Delhomme N, et al. Геномный и транскриптомный ландшафт клеточной линии HeLa. G3 (Bethesda) 2013;3(8):1213–1224. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

42. Murchison EP, Tovar C, Hsu A, Bender HS, Kheradpour P, Rebbeck CA, Obendorf D, Conlan C, Bahlo M, Blizzard CA, et al. Транскриптом тасманского дьявола показывает происхождение клонально передающегося рака из шванновских клеток. Наука. 2010;327(5961):84–87. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Транскриптом тасманского дьявола показывает происхождение клонально передающегося рака из шванновских клеток. Наука. 2010;327(5961):84–87. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

43. Muller WA, Teo R, Frank U. Тотипотентные мигрирующие стволовые клетки в гидроиде. Дев биол. 2004;275(1):215–224. [PubMed] [Google Scholar]

44. Balasubramanian PG, Beckmann A, Warnken U, Schnolzer M, Schuler A, Bornberg-Bauer E, Holstein TW, Ozbek S. Proteome of Hydra nematocyst. Дж. Биол. Хим. 2012;287(13):9672–9681. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

45. Shpirer E, Chang ES, Diamant A, Rubinstein N, Cartwright P, Huchon D. Разнообразие и эволюция миксозойных миниколлагенов и нематогалектинов. БМС Эвол Биол. 2014;14:205. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

46. Holland JW, Okamura B, Hartikainen H, Secombes CJ. Новый ген миниколлагена связывает книдарий и миксозой. Proc Biol Sci. 2011;278(1705):546–553. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

47. Фокс Дж., Рингетт М., Дессер С.С., Сиддалл М.Е. Гибридизация in silico позволяет транскриптомно осветить природу и эволюцию Myxozoa. Геномика BMC. 2015;16:840. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Фокс Дж., Рингетт М., Дессер С.С., Сиддалл М.Е. Гибридизация in silico позволяет транскриптомно осветить природу и эволюцию Myxozoa. Геномика BMC. 2015;16:840. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

48. Muehlenbachs A, Bhatnagar J, Agudelo CA, Hidron A, Eberhard ML, Mathison BA, Frace MA, Ito A, Metcalfe MG, Rollin DC, et al. Злокачественная трансформация Hymenolepis nana в организме человека. N Engl J Med. 2015;373(19):1845–1852. [PubMed] [Академия Google]

49. Гросберг Р., Стратманн Р. Эволюция многоклеточности: незначительный крупный переход? Annu Rev Ecol Evol Syst. 2007; 38: 621–654. [Google Scholar]

50. Парфри Л.В., Лар Д.Дж. Многоклеточность несколько раз возникала в эволюции эукариот (ответ на DOI 10.1002/bies.201100187) Bioessays. 2013;35(4):339–347. [PubMed] [Google Scholar]

51. Шостак С. Симбиогенетическая теория происхождения книдоцист у Cnidaria. Биосистемы. 1993;29(1):49–58. [PubMed] [Академия Google]

52. Саган Л. О происхождении митозирующих клеток. Дж Теор Биол. 1967;14(3):255–274. [PubMed] [Google Scholar]

Дж Теор Биол. 1967;14(3):255–274. [PubMed] [Google Scholar]

53. Gavelis GS, Wakeman KC, Tillmann U, Ripken C, Mitarai S, Herranz M, Ozbek S, Holstein T, Keeling PJ, Leander BS. Гонка микробных вооружений: баллистические «нематоцисты» у динофлагеллят представляют собой новую крайность в сложности органелл. Научная реклама 2017;3(3):e1602552. [ЧВК бесплатная статья] [PubMed] [Google Scholar]

7 самых больших и величественных мужских монастырей в России (фоторепортаж)

7 самых больших и величественных мужских монастырей России (фоторепортаж)

05.10.2022, 14:57

Информативный справочник крупнейших мужских монастырей России, написанный послушницей, содержит не только краткое изложение истории монастырей, но и потрясающие фотографии. В приведенном ниже переводе для вашего удобства мы настоятельно рекомендуем, если вы находитесь в этом районе, посетить некоторые из этих замечательных достопримечательностей. Поскольку это машинный перевод, мы заранее приносим извинения за возможные ошибки.

Изображение: Kirillo-Belozersky Monastery Vologda, Россия

на . Сюда стекались люди со всей страны за советом у опытных старцев, с просьбой о молитве и материальной помощи.

Православные святыни за долгие годы своего существования прошли немало испытаний. Ныне монастыри России возрождаются или возводятся на новых местах. Сейчас в России насчитывается 537 монастырей и скитов и две лавры.

Кирилло-Белозерский монастырь

Кирилло-Белозерский монастырь — мужской монастырь в Вологодской епархии Русской Православной Церкви. Это крупнейший монастырь не только в России, но и во всей Европе. Его еще называют «великодержавной крепостью», потому что в Средние века он действительно был крупнейшей крепостью на северо-западных границах Русского государства и центром духовной жизни Русского Севера. Крепкие стены монастыря, построенного в XVI-XVII веках, окружают территорию в 12 гектаров, на которой расположены 11 больших и малых церквей.

Монастырь основан в 1387 году святителем Кириллом, учеником преподобного Сергия Радонежского, по повелению Божией Матери, которая написала ему в видении. Монастырь находится на берегу Северского озера в городе Кириллове, выросшем из пристроенной к монастырю слободы. До петровских времен монастырь вел обширную торговлю, особенно солью и рыбой. Кроме того, монастырь был одним из важнейших книжных центров России. К началу 18 века монастырь был крупным помещиком, владельцем 21 тысячи крестьян, проживавших в 16 уездах.

В 1924 году монастырь стал историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Ныне монастырь соседствует с музеем, из действующих церквей Сергиевская (только летом) и Кирилловская (круглогодично).

С 2000 года монастырь находится под охраной ЮНЕСКО. Поводом для включения его в список Всемирного наследия стали прекрасно сохранившиеся фрески московского иконописца Дионисия, ученика Андрея Рублева.

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь входит в число самых грандиозных и величественных монастырей Святой Руси. Он был построен Святейшим Патриархом Никоном в соответствии с его планом создания Русской Палестины под Москвой, чтобы дать возможность русскому народу созерцать места спасения и воскресения Христова, не совершая дорогостоящего и опасного путешествия в Ближний Восток. Главной святыней монастыря была Воскресенская церковь, построенная по образцу храма Гроба Господня в Иерусалиме, с копиями всех памятных мест, связанных с искупительным подвигом Христа Спасителя.

Новый Иерусалим строился с 1656 по 1685 год, за это время была создана «небесная красота». Здесь представлены Иордан, Храм Гроба Господня, гора Сион, Елеонская гора, гора Фавор, Вифания, Вифлеем, Назарет, Самария, Сидон, Капернаум и Галилея. Новоиерусалимский монастырь был особенно богато украшен и являлся зримым свидетельством славы и могущества Русской Православной Церкви и славы и могущества Святой Руси, ставшей к тому времени единым государством. Число жителей в одной точке достигало 500 человек.

Новоиерусалимский монастырь был особенно богато украшен и являлся зримым свидетельством славы и могущества Русской Православной Церкви и славы и могущества Святой Руси, ставшей к тому времени единым государством. Число жителей в одной точке достигало 500 человек.

В девятнадцатом и начале двадцатого века монастырь был одним из самых популярных центров паломничества. В 1913 году его посетило около 35 тысяч человек.

В 1919 году монастырь был закрыт и передан Государственному художественно-историческому музею.

В 1994 году возобновил свою деятельность ставропигиальный (подчиненный непосредственно патриарху) Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь.

Весь монастырский комплекс Нового Иерусалима, включающий более 30 объектов, был полностью и во всей красе восстановлен к 2015 году. В 2017 году монастырь посетили более 150 тысяч человек.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Свято-Троицкая Сергиева Лавра – крупнейший мужской монастырь Русской Православной Церкви с многовековой историей. Находится в центре Сергиева Посада Московской области. Имеет статус ставропигиальной.

Находится в центре Сергиева Посада Московской области. Имеет статус ставропигиальной.

Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается городище преподобного Сергия Радонежского на Маковецком холме (70 км к северо-востоку от Москвы) в 1337 году. После нескольких лет уединенной подвижнической жизни преподобного в Маковец пришли новые жители, и скит был преобразован в монастырь. В средние века монастырь играл важную роль в политической жизни России и был опорой власти и народа. Он принимал участие в борьбе с татаро-монгольским игом, противостоял польско-литовским войскам в Смутное время и поддерживал Петра Великого в его борьбе за власть. В Лавре проходили Поместные Соборы Русской Православной Церкви.

Многочисленные архитектурные сооружения Троице-Сергиевой Лавры были построены лучшими зодчими страны в XV-XIX веках. Ансамбль монастыря включает более 50 построек различного назначения, из них более десяти церквей. Мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского находятся в Свято-Троицком соборе Лавры.

Мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского находятся в Свято-Троицком соборе Лавры.

Со дня основания и по сей день лавра является крупным центром духовного просвещения (здесь находится Московская духовная академия) и русской культуры.

Братия Лавры насчитывает около 200 монахов.

Спасо-Преображенский монастырь на Валааме

Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь — ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви, расположенный на островах озера Ладо-Валаамского архипелага в северной части Валаамского архипелага. в Республике Карелия. Его называют Северным Афоном. По преданию, апостол Андрей, проповедуя Евангелие, установил на Валаамских горах каменный крест. 9Спустя 00 лет два монаха, Сергий и Герман, основали на одном из островов монашескую братию. К началу 16 века на островах проживало около 600 монахов, но частые нападения шведов привели к запустению плодородных островов. Валаамский монастырь начали восстанавливать в 1715 году после побед Петра I над шведами. Наибольший расцвет монастыря пришелся на 19 век, когда в течение 42 лет он был игуменом Дамаскином.

Валаамский монастырь начали восстанавливать в 1715 году после побед Петра I над шведами. Наибольший расцвет монастыря пришелся на 19 век, когда в течение 42 лет он был игуменом Дамаскином.

Валаамские подвижники пожелали превратить свой монастырь в Новый Иерусалим, чтобы в начале ХХ века на острове появились названия, относящиеся к новозаветным временам: Кедрон, Гефсимания, Елеонская гора, Воскресенский скит .

К началу Первой мировой войны на острове проживало около 1000 монахов.

Возрождение монастыря началось в конце 19 века.89. В день памяти святого Андрея Первозванного, 13 декабря, сюда приехали шесть монахов – в 2018 году их было уже около 200. около 90 тысяч туристов.

Успенский Псково-Печерский монастырь

Успенский Псково-Печерский монастырь имеет многовековую историю. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми «Боготворными» (то есть созданными Богом). Согласно легенде, пещеры стали известны местным жителям в 139 г.2. Там проживали иноки Киево-Печерской Лавры, бежавшие от крымскотатарских набегов в Псковскую землю. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в песчаниковой горе. Этот год считается годом основания монастыря.

Согласно легенде, пещеры стали известны местным жителям в 139 г.2. Там проживали иноки Киево-Печерской Лавры, бежавшие от крымскотатарских набегов в Псковскую землю. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная преподобным Ионой в песчаниковой горе. Этот год считается годом основания монастыря.

Расцвет монашеской жизни и расцвет обители приходится на XVI век, когда настоятелем был преподобномученик Корнилий, убиенный Иоанном Грозным в 1570 году. При игумене Корнилии вокруг монастыря возвели каменные стены, и монастырь стал сильной крепостью, выдержавшей осады поляков и шведов.

Комплекс Боготворных пещер состоит из пещер длиной почти 15 метров, а дальние семь подземных галерей – подземные улицы с пещерной церковью Воскресения Христова. Здесь находится монастырское кладбище, где похоронены десять тысяч человек. В пещерах постоянная температура +5°С.

Монастырь никогда не закрывался за свою историю.

Соловецкий монастырь

Соловецкий монастырь — ставропигиальный мужской монастырь, расположенный в селе Соловецком Приморского района Архангельской области на Соловецком острове в Белом море. Между островом и побережьем Карелии около 60 км. Расстояние до Архангельска около 300 км. Среднегодовая температура на Соловках +1,1 °С. Монастырь много сделал для просвещения язычников далекой окраины России. Глубоко почитаемы имена основателей обители — преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Анзерских чудотворцев Елеазара и Иова. Монастырь был перестроен в камне святителем Филиппом, митрополитом Московским и всея Руси. Почти 30 лет прожил в Соловецком монастыре, из них 18 настоятелем. Святитель Филипп смело выступил против злодеяний опричнины царя Ивана Грозного и принял мученическую кончину.

Соловецкий монастырь сочетал монашеские подвиги с гражданским долгом: с конца XVI века он стал защитником северных рубежей России. В 1854 году, во время Крымской войны, когда британские корабли девять часов обстреливали монастырь, братия и все насельники во главе с настоятелем архимандритом Александром (Павловичем) с большим мужеством и героизмом защищали монастырь.

В 1854 году, во время Крымской войны, когда британские корабли девять часов обстреливали монастырь, братия и все насельники во главе с настоятелем архимандритом Александром (Павловичем) с большим мужеством и героизмом защищали монастырь.

К началу ХХ века в монастыре было десять скитов и скитов, 17 церквей (31 престол), около 30 часовен. Это было «соловецкое человеческое царство, земной рай, где все трудятся во славу Божию».

5 октября 1990 года Священный Синод благословил возрождение Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря.

Оптина пустынь

Оптина Пустынь — самая горячая свеча, зажженная русским народом пред Богом, и самый яркий светильник православной России XIX и XX веков.

Согласно преданию, монастырь был основан в конце XIV века кающимся разбойником по имени Опта, впоследствии монахом Макарием.