Юрьев день. Василий III. Иван Грозный

Юрьев день

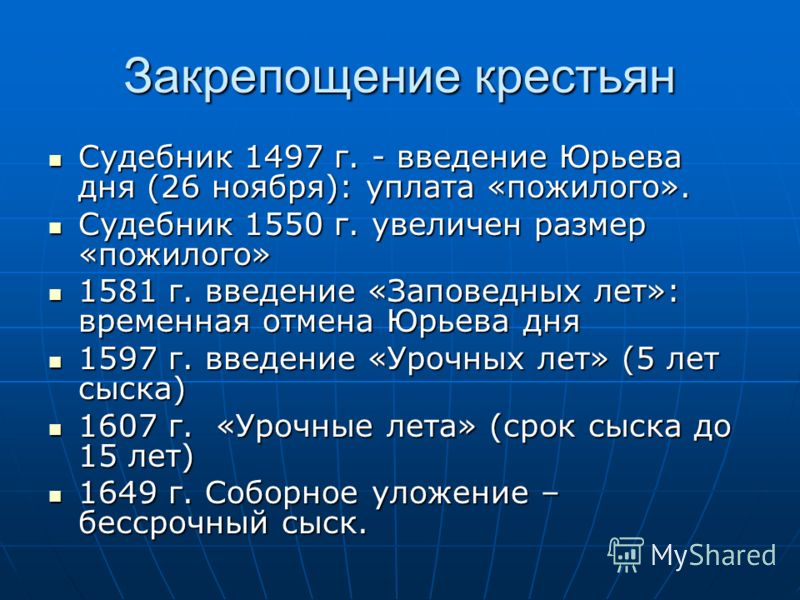

Как и при каких обстоятельствах сформировался крепостнический режим в России? Этот вопрос имеет первостепенное значение. Древние архивы сохранили важнейшие крестьянские законы, изданные в правление Ивана Грозного, Бориса Годунова и первых Романовых. В длинной цепи недостает лишь одного, но зато самого важного звена — закона об отмене Юрьева дня, покончившего с крестьянской свободой.

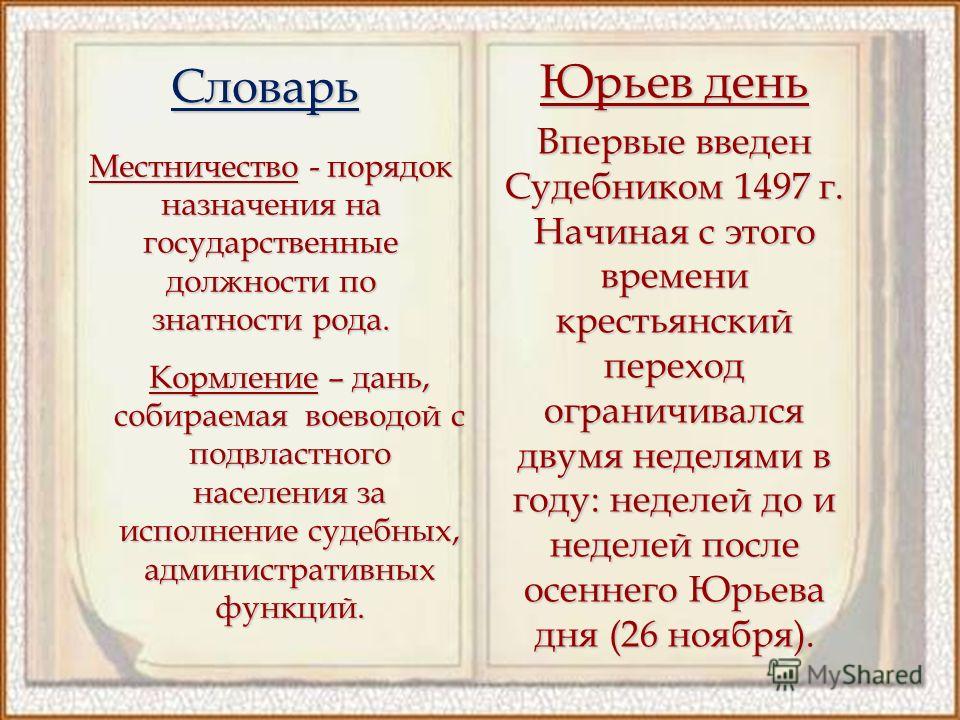

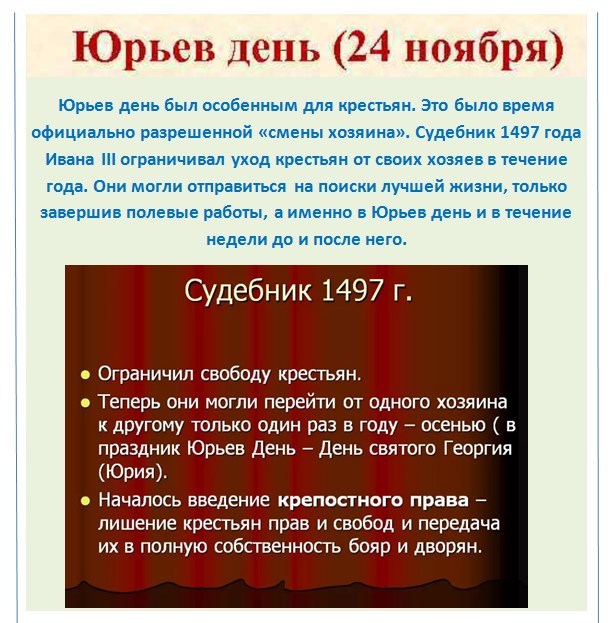

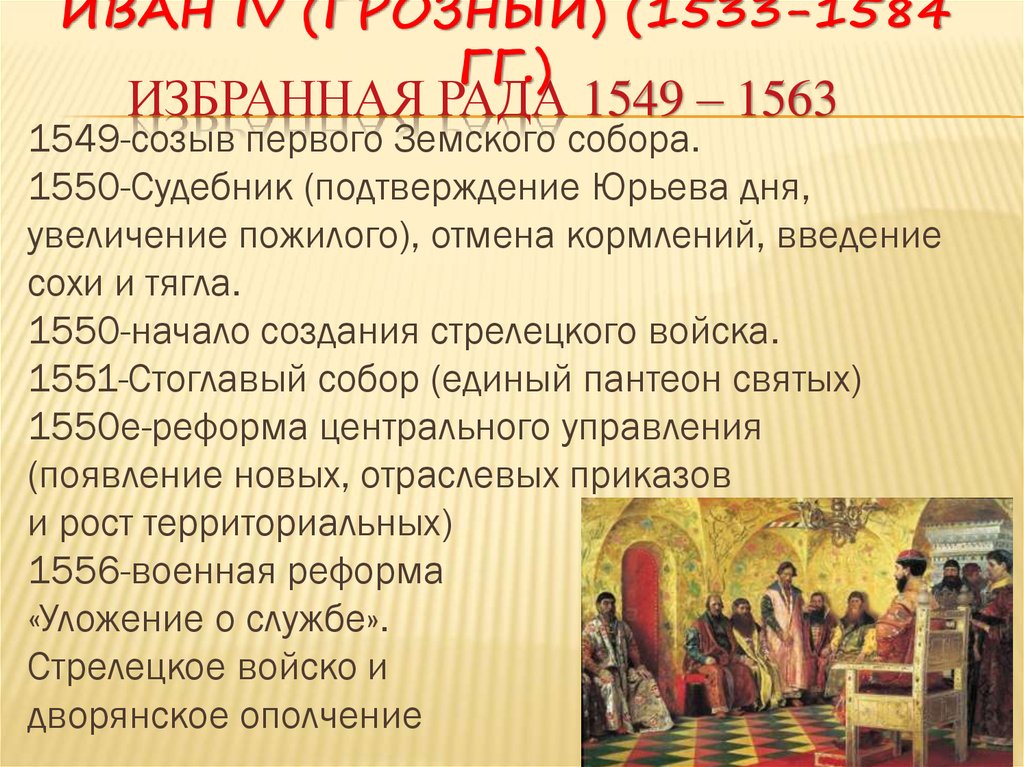

На протяжении веков взаимоотношения землевладельца и крестьянина на Руси регулировали нормы Юрьева дня. Один раз в году — за неделю до Юрьева дня 26 ноября и в течение недели после Юрьева дня — крестьянин мог расплатиться по оброчным и налоговым обязательствам и покинуть имение.

Ученые ищут решение проблемы закрепощения уже более 200 лет. В ходе дискуссии были выдвинуты две основные концепции. Одна воплотилась в теории «указного» закрепощения крестьян, другая — в теории «безуказного» закрепощения.

Известный русский историк В. Н. Татищев считал, что крестьян закрепостил Годунов специальным законом 1592 г. После смерти злосчастного Бориса текст его закона был утерян, да так основательно, что никто не смог его разыскать.

Н. Татищев считал, что крестьян закрепостил Годунов специальным законом 1592 г. После смерти злосчастного Бориса текст его закона был утерян, да так основательно, что никто не смог его разыскать.

Слабость «указной» теории заключалась в том, что она опиралась не на строго проверенные факты, а на догадки. Отметив это обстоятельство, В. О. Ключевский назвал исторической сказкой мнение об установлении крепостной неволи Годуновым. Не правительственные распоряжения, утверждал он, а реальные условия жизни (задолженность крестьян, «старожильство», тягло) положили конец крестьянским переходам.

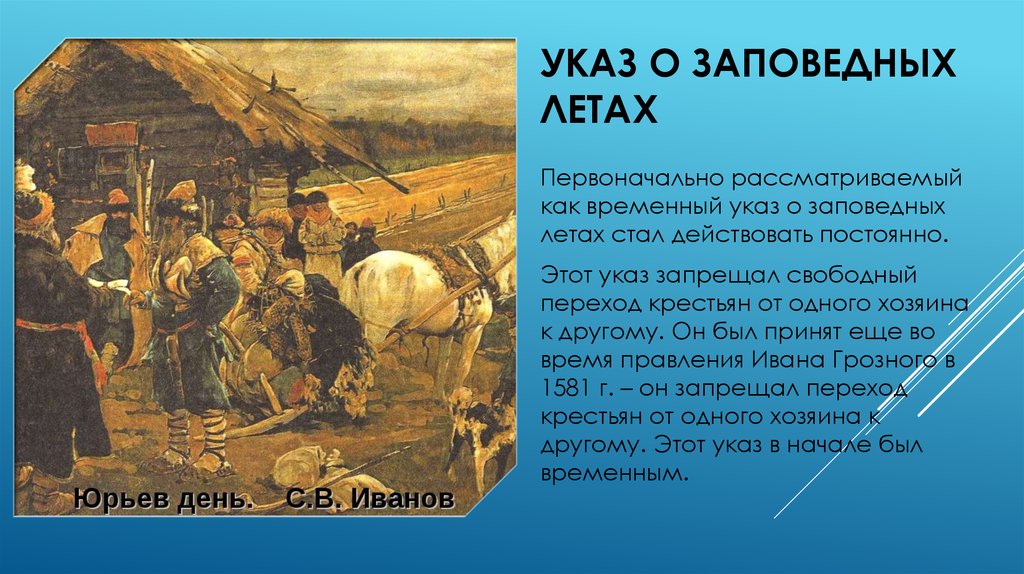

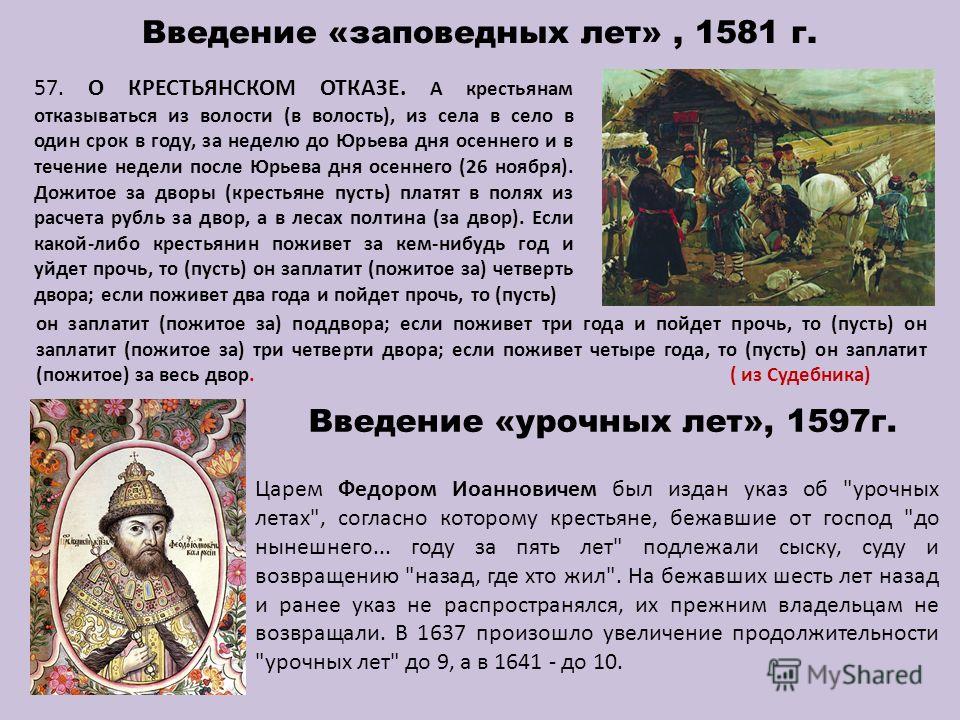

В советской историографии утвердилась марксистская схема закрепощения. Карл Маркс связывал крепостное право с развитием примитивной отработочной ренты. Опираясь на его вывод, Б. Д. Греков создал стройную концепцию, согласно которой в XVI в. в России появилась материальная база крепостного права — барщинная система, после чего Иван IV в 1581 г. издал указ о «заповедных летах». Понятие «заповедь» означало «запрет», а именно запрет на крестьянский выход в Юрьев день.

Новейшие исследования выявили ошибочность представления о широком развитии барщины в России в XVI в. Детальный анализ источников привел автора этих строк к заключению, что при жизни царь Иван Грозный не издавал никакого указа об отмене Юрьева дня.

Бесспорным остается факт, что ни один документ, составленный при жизни царя, вообще не употребляет термин «заповедные лета» применительно к крестьянам.

Первым источником, четко сформулировавшим нормы «заповедных лет», была царская жалованная грамота городу Торопцу в 1590 г. Правительство разрешило властям Торопца вернуть в город старинных тяглых людей, которые «с посаду разошлись в заповедные леты». Как видим, действие «заповедных лет» распространялось на городское население, которое к Юрьеву дню не имело никакого отношения. Следовательно, содержание «заповедных лет» невозможно свести к формальной отмене Юрьева дня. Вернее будет сказать, что «заповедные лета» означали временное прикрепление податного населения — крестьян и посадских людей к тяглу, то есть к тяглым дворам и наделам.

Обращение к грамоте 1590 г. опровергает тезис о закрепощении крестьян Грозным.

Наиболее обстоятельно история закрепощения крестьян изложена в Уложении царя Василия Шуйского о крестьянах 1607 г. Как значится в преамбуле Уложения, «при царе Иоанне Васильевиче… крестьяне выход имели вольный, а царь Федор Иоаннович, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал и, у кого колико тогда крестьян было, книги учинил…». Уложение 1607 г. сохранилось в пересказе В. Н. Татищева, что значительно снижает ценность этого памятника. В. О. Ключевский признавал подлинность памятника в целом, но полагал, что Татищев сократил и изложил своими словами преамбулу Уложения, посвященную отмене Юрьева дня. Очевидно, ни одно слово преамбулы не может быть использовано без всесторонней критической проверки.

Уложение 1607 г. связывало запрет крестьянского выхода с именем царя Федора. Этот тезис находит полное подтверждение в архивных документах.

В 1595 г. старцы новгородского Пантелеймоновского монастыря писали царю: «Ныне по нашему (царя Федора. — Р.С.) указу крестьяном и бобылем выходу нет». Монастырские старцы направили грамоту в приказ, и их слова о выходе были процитированы в ответной грамоте из приказа. Таким образом, ссылка на «указ» царя Федора о крестьянах прошла апробацию приказных властей. Процитированные грамоты сохранились в подлиннике XVI в. Более авторитетный источник трудно найти, и этот источник подтверждает достоверность свидетельства Уложения 1607 г. о том, что выход крестьянам «заказал» царь Федор. Надо иметь в виду особенность московской приказной практики. Не только законодательные акты, но и любые другие распоряжения и приказы издавали от имени царя. По этой причине слова пантелеймоновских старцев об «указе» царя Федора, вероятно, не были цитатой из законодательного акта. Скорее всего эти слова отразили перелом в правосознании современников, связанный и с длительной практикой возвращения крестьян их землевладельцам в рамках режима заповедных лет, введенного в России в первые годы правления царя Федора.

старцы новгородского Пантелеймоновского монастыря писали царю: «Ныне по нашему (царя Федора. — Р.С.) указу крестьяном и бобылем выходу нет». Монастырские старцы направили грамоту в приказ, и их слова о выходе были процитированы в ответной грамоте из приказа. Таким образом, ссылка на «указ» царя Федора о крестьянах прошла апробацию приказных властей. Процитированные грамоты сохранились в подлиннике XVI в. Более авторитетный источник трудно найти, и этот источник подтверждает достоверность свидетельства Уложения 1607 г. о том, что выход крестьянам «заказал» царь Федор. Надо иметь в виду особенность московской приказной практики. Не только законодательные акты, но и любые другие распоряжения и приказы издавали от имени царя. По этой причине слова пантелеймоновских старцев об «указе» царя Федора, вероятно, не были цитатой из законодательного акта. Скорее всего эти слова отразили перелом в правосознании современников, связанный и с длительной практикой возвращения крестьян их землевладельцам в рамках режима заповедных лет, введенного в России в первые годы правления царя Федора.

По свидетельству Уложения 1607 г., царь Федор, отменив Юрьев день, приказал составить писцовые книги, закрепив тем самым крестьян за их землевладельцами. Насколько достоверно приведенное свидетельство?

Первой была описана Новгородская земля. Писцы появились там уже в 7090 (1581–1582) г., то есть при Грозном, а не при Федоре. Указанная дата требует уточнения. В 1581 г. Новгородскую землю разоряли польские и шведские войска. Начинать перепись на театре военных действий было немыслимо. Государевы писцы смогли приступить к делу лишь после заключения мира в 1582 г. Они завершили перепись и утвердили писцовые книги в московском Приказе лишь в 1584 г., уже при жизни Федора.

Каким был характер новгородского описания? Источники дают ответ на этот вопрос.

В 1588 г. новгородский помещик Иван Непейцын затеял тяжбу с соседним монастырем. Он потребовал возвратить ему двух крестьян, Ваську и Трешку Гавриловых, на том основании, что они «збежали в заповедныя годы 90-м году из-за Ивана из-за Непейцына из деревни с Крутца, а Иван был на государеве службе в Лямицах». По книгам Разрядного приказа можно точно установить, что Непейцын был послан на службу и участвовал в битве со шведами у деревни Лямицы в феврале 1582 (7090) г.

По книгам Разрядного приказа можно точно установить, что Непейцын был послан на службу и участвовал в битве со шведами у деревни Лямицы в феврале 1582 (7090) г.

Обращение к архивам прояснило картину. Сохранилась книга с описанием поместья Непейцына. На книге выставлена дата — 7090 г. «Большие писцы», явившиеся в Новгород в 1582 г., записали: «За Иваном за Амиревым, сыном Непейцына, селцо Крутец на реке Мете, а в нем двор помещиков да 2 двора людцких, пашни паханые 5 четей, а перелогу 15 четей в поле, а в дву потому ж… в живущем полобжи, а впусте полторы обжи».

Если бы режим «заповедных лет» был действительно введен в Новгородской земле осенью 1581 (7090) г., то писцы не могли бы пройти мимо того факта, что крестьяне Гавриловы грубо нарушили только что изданный указ Грозного и покинули поместье Непейцына в «заповедном» 7090 г. Между тем «большие писцы» пометили десяток пустых крестьянских дворов в Крутце без указания имен и без ссылки на «заповедные лета». Очевидно, в руках у новгородских «больших писцов» не было ни указа, ни инструкций по поводу будто бы введенных в 1581 г.

Общее описание было осуществлено в стране уже после смерти царя Ивана. Оно затронуло по крайней мере треть из 100 уездов государства. Крупные уезды описывали по частям. Так, Московский уезд был описан в три приема (1585–1588), Тверской — в два (1587–1589). В период между 1585 и 1597 гг. были составлены писцовые книги по Пскову, Туле, Вязьме, Рязани, Костроме и др.

Проведение валовой описи в государстве требовало огромных расходов. Оно было обременительно и для пустующей казны, и для населения. Но из-за массового бегства крестьян писцовые книги устаревали еще до того, как Поместный приказ мог успеть их исправить и утвердить. Чтобы не допустить обесценения поземельных кадастров и стабилизировать доходы казны, власти ввели в действие режим «заповедных лет».

К 1593–1597 гг. было завершено составление писцовых книг в главнейших уездах страны и в 1597 г.

Валовое описание 1585–1597 гг. было проведено в условиях формирования режима «заповедных» и «урочных» лет. Именно поэтому новые писцовые книги стали юридической базой закрепощения. Этот факт засвидетельствован Уложением 1607 г.

Анализ документов валовой переписи позволил обнаружить едва ли не самое важное обстоятельство, остававшееся вне поля зрения исследователей.

Новгород был описан в первую очередь не потому, что подвергся наибольшему разорению в ходе войны. Южнорусские уезды были разорены татарами в не меньшей мере. Власти начали с описания Новгорода по той причине, что государственная собственность образовала тут громадный цельный массив, составлявший ядро всего поместного фонда страны. В Ярославском, Суздальском, Шуйском и Ростовском уездах до конца XVI в. сохранялось наибольшее количество княжеских вотчин, а поместный фонд был ограниченным.

Крепостное право на Руси развилось в тесной связи с превращением государственной (поместной) земельной собственности в господствующую форму собственности.

В последней трети XVI в. поместный фонд пришел в состояние глубокого упадка. Львиная доля пашни в поместьях была заброшена и поросла лесом. Для восстановления хозяйства на поместных землях требовались огромные средства. Но государство было разорено войной и стихийными бедствиями. Казна не желала брать на себя непосильные расходы.

Упадок казенного фонда земель вызвал к жизни меры принуждения со стороны государства. Крепостнические законы и распоряжения стали своего рода подпорками для государственной собственности.

Государство ввело «заповедные лета» как сугубо временную финансовую меру, не требовавшую особого законодательного подтверждения. Мелкое дворянство оценило выгоды этой меры и добилось того, что система временных мер превратилась в постоянный порядок.

Мелкое дворянство оценило выгоды этой меры и добилось того, что система временных мер превратилась в постоянный порядок.

Царь Иван затворял царские житницы, когда случался неурожай и голод. Борис Годунов искренне сочувствовал бедствиям народа и широко раздавал хлеб и деньги голодающим. Но вышло так, что не Грозному, а Годунову довелось ввести в стране меры, ставшие основанием формирования крепостных порядков в России.

Предположение об отмене Юрьева дня Иваном Грозным — не более чем миф.

Юрьев день

Юрьев день Как и при каких обстоятельствах сформировался крепостнический режим в России?Этот вопрос имеет первостепенное значение. Древние архивы сохранили важнейшие крестьянские законы, изданные в правление Ивана Грозного, Бориса Годунова и первых Романовых. В

Юрьев день

Юрьев день

— см. Георгий Победоносец

Георгий Победоносец

Юрьев день

Юрьев день Как и при каких обстоятельствах сформировался крепостнический режим в России? Этот вопрос имеет первостепенное значение. Древние архивы сохранили важнейшие крестьянские законы, изданные в правление Ивана Грозного, Бориса Годунова и первых Романовых. В

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день В годы царствования Василия Шуйского Поместный приказ составил справку, из которой следовало, что царь Федор Иванович по совету Бориса Годунова вопреки воле старейших бояр отменил Юрьев день. Под старейшими боярами дьяки, конечно же,

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ

В годы царствования Василия Шуйского Поместный приказ составил справку, из которой следовало, что царь Федор Иванович по совету Бориса Годунова вопреки воле старейших бояр отменил Юрьев день. Под старейшими боярами дьяки, конечно же,

Под старейшими боярами дьяки, конечно же,

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день В Древней Руси написание календарных дат с указанием названия месяца и соответствующего порядкового номера дня употребляли в официальных, юридических актах, в летописании. В быту же пользовались обычно православно-праздничным календарем,

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И ЮРЬЕВ ДЕНЬ В годы царствования Василия Шуйского Поместный приказ составил справку, из которой следовало, что царь Федор Иванович по совету Бориса Годунова вопреки воле старейших бояр отменил Юрьев день. Под старейшими боярами дьяки, конечно же,

Глава 5 Юрьев день

Глава 5

Юрьев день

В XVI в. в жизни русского общества произошли крупные социальные перемены, связанные, в первую очередь, с эволюцией земельной собственности. До конца XV в. на Руси безраздельно господствовала вотчина (частная земельная собственность). После экспроприации

До конца XV в. на Руси безраздельно господствовала вотчина (частная земельная собственность). После экспроприации

Никита Юрьев (? – 1586)

Никита Юрьев (? – 1586) После смерти московского государя Ивана IV при его сыне Федоре и советнике Годунове поначалу большое значение получила боярская группировка из родственников первой жены Грозного – Анастасии Захарьиной. Этот клан, происходивший от бояр Кошкиных,

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» Годунов добивался поддержки знати и посада страшной ценой: тяжесть финансового гнета ложилась на плечи крестьян. Льготы высшему и среднему слою обернулись для основной массы жителей закрепощением.Это слово происходит от выражения «быть

Юрьев-Польский

Юрьев-Польский

В 70 километрах на северо-запад от Владимира расположился районный центр области – Юрьев-Польской. Характерной приметой этого уголка Владимирщины и в наши дни являются бескрайние поля. Здесь в 1152 году Юрий Долгорукий на берегу реки Колокши основал «город,

Характерной приметой этого уголка Владимирщины и в наши дни являются бескрайние поля. Здесь в 1152 году Юрий Долгорукий на берегу реки Колокши основал «город,

Никита Романович Юрьев

Никита Романович Юрьев Никита Романович Юрьев приходился младшим братом царице Анастасии, первой наиболее любимой жене Ивана IV. Близкое родство с царем способствовало его успешной службе. В 1563 г. он получил чин боярина, после смерти старшего брата Даниила в 1566 г. стал

39 5 декабря 1919 года. Юрьев

39 5 декабря 1919 года. Юрьев Милая моя, золотая Любашечка, солнышко мое ненаглядное! Родные мои девчушки, Людмильчик, Катабрашный, Любан мой маленький! Как я по вас соскучился и как мне вас всех хотелось бы видеть, обнять и поцеловать. Целую вечность мы не виделись, и девочек

История крепостного права в России.

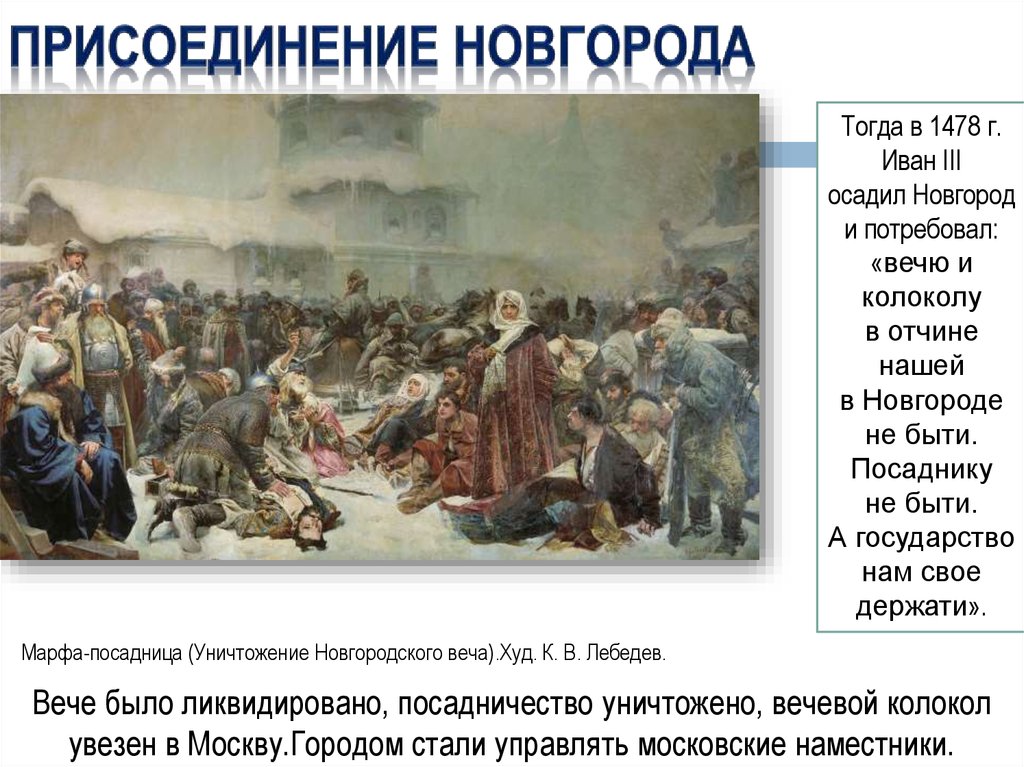

Предпосылки ограничений крестьянской свободы и меры Ивана III

Предпосылки ограничений крестьянской свободы и меры Ивана IIIЗакрепощение крестьян на Руси началось в 15 веке с Судебника Ивана III. Сегодня посмотрим, чем была вызвана такая необходимость, и каким стал первый шаг, закрепленный законодательством.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все уроки

Автор урока

Николай Могилевский

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО

👋 На Древней Руси не было крепостного права в классическом понимании, потому что крестьяне могли по своему желанию свободного уходить от одного феодала к другому. При этом они перемещались из одного княжества в другое, их не преследовали и не ловили.

При этом они перемещались из одного княжества в другое, их не преследовали и не ловили.

⚔️ Князья долго никак не регулировали крестьянский вопрос. Они занимались более важными на тот момент делами — междоусобными войнами или отражением вражеских набегов.

🔝 Вопрос с переходом крестьян стал острым, когда к 15 веку на Руси выделился один сильный центр — Москва.

🔁 Мощь крупного государства напрямую зависела от прикрепления крестьян к одному феодалу.

→ Чтобы построить мощное государство, нужна была сильная армия.

→ Главной опорой армии были дворяне. Они готовились к войне самостоятельно и прибывали на службу уже вооруженные и со своими людьми.

→ Чтобы дворяне могли вооружиться сами и вооружить своих слуг, нужны были деньги.

→ Деньги должен был давать князь за службу, но денег у князей на тот момент не было. Поэтому вместо денег князья раздавали за службу землю.

→ Чтобы эта земля приносила дворянам доход, ее должны были заселять и возделывать крестьяне.

→ А если крестьяне все время переходят от одного феодала к другому, то ни один из феодалов не сможет поддерживать хозяйство, а следовательно, вооружиться и воевать.

Первым важную роль крестьян в формировании мощного государства понял Московский князь Иван III, который и укрепил позиции Московского государства.

🤔 Иван III пришел к выводу, что ограничение перехода крестьян — единственный способ создать крепкую армию. Нужно было сделать так, чтобы крестьяне не могли и не хотели бежать в соседние княжества. Иван присоединяет к Москве большую часть соседних земель (Тверь, Новгород, Ярославль) и старается сделать из Московского княжества образец и центр притяжения для всех переселенцев.

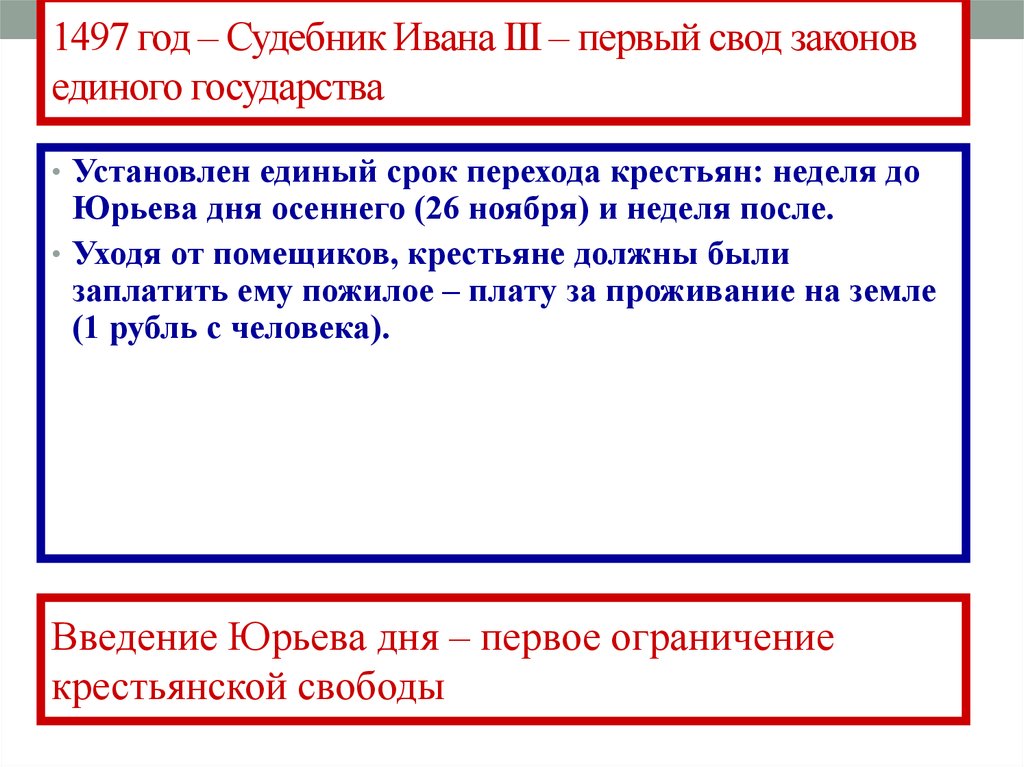

🗓 Иван III первым в русской истории ограничивает возможность перехода крестьян. В своем Судебнике 1497 года Иван III разрешает крестьянам переходить от хозяина к хозяину только в неделю до и неделю после Юрьева дня. Именно с этого судебника и начался процесс закрепощения крестьян.

✏️ Юрьев день — день памяти святого Георгия Победоносца 26 ноября.

💵 Иван также постарался дополнительно усложнить крестьянам переход, введя компенсацию феодалам утраты рабочих. Теперь перед тем как уйти от к новому хозяину, крестьянин обязан заплатить старому хозяину «пожилое» — плату за то, что крестьянин у него жил.

Телеграм-канал

Level One

Вдохновляющие посты, новые запуски и подарки только для подписчиков

подписаться

Судебник Ивана III 1497 года

Задание.

Какой русский царь первым издал указ о сыске беглых крестьян?

курс Level One

История тайн: теории заговоров от древности до наших дней

Курс из 6 лекций о главных конспирологических теориях прошлого и наших дней. Обсудим масонов, ведьм, сатанистов и движение Qanon и другие теории заговоров. Попробуем разобраться, почему мы боимся заговоров и верим в них, как распознать заговор, и не рептилоиды ли мы сами.

Сегодня можно купить со скидкой 50%

3900₽

1950₽

подробнее о курсе

Иван IV России | Европейская королевская история

Поиск:

28 Понедельник март 2022 г.

Опубликовано liamfoley63 в Империя Европы, Избранный монарх, Королевская генеалогия, Королевская преемственность, Королевские титулы, Этот день в королевской истории

≈ Оставить комментарий

Иван IV Васильевич (25 августа 1530 — 28 марта 1584), широко известный на английском языке как Иван Грозный, «Иван Грозный» или «Иван Грозный», был великим князем Московским с 1533 по 1547 год и первым Московский правитель будет коронован на царство всея Руси с 1547 по 1584 г.

Иван был первым московским правителем, родившимся после обретения ею независимости. Иван был первым сыном великого князя Василия III Московского и его второй жены Елены Глинской. , член липкинского татарского клана, утверждающего, что он произошел от монгольского правителя Мамая, и сербская принцесса Ана Якшич из дворянской семьи Якшичей.

Мать Елены была сербской принцессой, а семья ее отца, род Глинских (дворяне, проживающие в Великом княжестве Литовском), заявляли о своем происхождении как от православных венгерских дворян, так и от монгольского правителя Мамая (1335–1380 гг.)

Василий Мать III, Зоя (София) Палеологина, византийская греческая принцесса, член императорской семьи Палеологов, была дочерью Фомы Палеолога, деспота Мореи и младшим братом последнего византийского императора Константина XI Палеолога (годы правления 1449).–1453).

Ее матерью была Екатерина, единственная законная дочь и наследница центуриона II Заккарии, последнего независимого принца Ахайи и барона Аркадии.

Родившийся 25 августа, он получил имя Иван в честь св. Иоанна Крестителя, день Усекновения главы которого приходится на 29 августа. В некоторых текстах той эпохи также изредка упоминается с именами Тит и Смарагд, в соответствии с традицией полионимов у Рюриковичей.

Иван был назначен великим князем после смерти отца, когда ему было три года.

16 января 1547 года в 16 лет Иван был коронован в Успенском соборе Московского Кремля. Митрополит возложил на Ивана знаки царского достоинства: Крест Животворящего Дерева, барму и шапку Мономаха; Ивана Васильевича помазали миром, и тогда митрополит благословил царя. Он первым был коронован как «Царь Всея Руси», отчасти подражая своему деду, Ивану III Великому, претендовавшему на титул Великого князя всея Руси.

До этого правители Московии короновались как великие князья, но Иван III Великий в своей переписке называл себя «царем».

Некоторые иностранные послы, а именно Герберштейн (в 1516 и 1525 гг.), Даниил Принц-а-Бухау (в 1576 и 1578 гг.) и Юст Юэль (в 1709 г.) указывали, что слово «царь» не следует переводить как «император », потому что оно применяется русскими к Давиду, Соломону и другим библейским царям, которые являются простыми регами.

С другой стороны, Жак Маржере, телохранитель Лжедмитрия I, утверждает, что титул «царь» для москвичей более почетен, чем «кайзер» или «царь», именно потому, что это Бог, а не какой-то земной владыка рукоположил применить его к Давиду, Соломону и другим царям Израиля.

В молодости произошло завоевание Казанского и Астраханского ханств. Укрепив свою власть, Иван избавился от советников «Избранного Совета» и спровоцировал Ливонскую войну, которая опустошила Россию и привела к потере Ливонии и Ингерманландии, но позволила ему установить более самодержавный контроль над русской знатью, что он жестоко чистился с опричниной. Последние годы царствования Ивана ознаменовались Новгородской резней и сожжением Москвы татарами.

У Ивана Грозного было как минимум шесть (возможно, восемь) жен, хотя только четыре из них были признаны Церковью. Трое из них якобы были отравлены его врагами или соперничающими аристократическими семьями, которые хотели выдвинуть своих дочерей в его невесты.

Через две недели после коронации Иван женился на своей первой жене Анастасии Романовне, представительнице рода Романовых, ставшей первой русской царицей.

2. Мария Темрюковна (в 1561–1569 гг., смерть):

3. Марфа Собакина (28 октября – 13 ноября 1571, смерть)

4. Анна Колтовская (в 1572 году отправлена в монастырь). Это была последняя из его санкционированных церковью свадеб. Позже она была канонизирована как святая Дарья (местночтимая святая).

5. Анна Васильчикова (в 1575/76 г. отправлена в монастырь)

6. Василиса Мелентьева (?–1579) (наличие оспаривается)

7. Мария Долгорукая (1580) (наличие оспаривается) 0005 8. Мария Нагая (с 1580 г.), вдова:

В 1581 г. Иван избил свою беременную невестку Елену Шереметеву за нескромную одежду, из-за чего у нее мог случиться выкидыш. Узнав о ссоре, его второй сын, также по имени Иван Иванович, сильно поссорился с отцом.

Спор закончился тем, что старший Иван IV смертельно ударил своего сына по голове своим заостренным посохом. Событие изображено на знаменитой картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в пятницу, 16 ноября 1581 года, более известном как Иван Грозный, убивающий своего сына.

Смерть

Иван умер от инсульта во время игры в шахматы с Богданом Бельским 28 марта 1584 года. После смерти Ивана русский престол остался его негодному среднему сыну Федору, слабоумному деятелю. . Федор умер бездетным в 1598 году, что положило начало Смутному времени.

Современные источники представляют разрозненные сведения о сложной личности Ивана. Его описывали как умного и набожного, но также склонного к паранойе, гневу и эпизодическим вспышкам психической нестабильности, которые усиливались с возрастом. После убийства его сына и его наследников на престол остался его младший сын, политически неэффективный Федор Иванович, человек, правление которого и последующая бездетная смерть непосредственно привели к концу династии Рюриковичей и началу Времени Проблемы.

Прозвище

Английское слово «ужасный» обычно используется для перевода русского слова «Грозный» в прозвище Ивана, но это несколько архаичный перевод. Русское слово «Грозный» отражает старое английское использование слова «ужасный» в значении «внушать страх или ужас; опасный; мощный; грозный».

Название не передает более современные коннотации английского слова «ужасный», такие как «дефектный» или «злой». Владимир Даль определяет грозный именно в архаическом употреблении и как эпитет царей: «мужественный, величественный, властный и держащий врагов в страхе, а людей в повиновении». Современные ученые также предлагали другие переводы, в том числе «грозный».

19 Пятница ноябрь 2021 г.

Опубликовано liamfoley63 в Избранные королевские особы, Королевство Европы, Королевская смерть, Королевская генеалогия, Королевский дом, Королевское правопреемство, Этот день в королевской истории

≈ Оставить комментарий

Иван Иванович из России (28 марта 1554 — 19 ноября 1581) из Дома Рюриковичей, был царевичем (наследником) России. Он был сыном царя Ивана IV Грозного, который убил его в припадке ярости.

Он был сыном царя Ивана IV Грозного, который убил его в припадке ярости.

Молодость

Иван IV Васильевич (25 августа 1530 — 28 марта 1584), широко известный на английском языке как Иван Грозный, был великим князем Московским с 1533 по 1547 год и первым московским правителем, который провозгласил себя царем всея Руси с 1547 по 1584 год.

Иван был первым московским правителем, родившимся после обретения ею независимости. Сын Василия III, рюриковичского правителя Великого княжества Московского, он был назначен великим князем, когда ему было три года после смерти отца. Группа реформаторов, известная как «Избранный совет», объединилась вокруг молодого Ивана, провозгласив его царем всея Руси в 1547 году в возрасте 16 лет и установив царство России с Москвой в качестве господствующего государства.

Иван был вторым сыном царя Ивана IV Грозного от его первой жены Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой (1530 – 7 августа 1560).

Анастасия была второй дочерью боярина Романа Юрьевича Захарьина-Юрьева и Ульяны Ивановны. Роман Юрьевич служил Окольничим при великом князе Василии III. Дом Захарьиных-Юриевых был второстепенной ветвью дворянского дома, уже побывавшего при дворе, поэтому возможно, что Иван познакомился с Анастасией до смотрины невесты, хотя никаких записей об этом нет.

Один из ее дядей был одним из опекунов Ивана во время регентства его матери великой княгини Елены Глинской, которая владела всей реальной властью. Отец Анастасии происходил от боярина Федора по прозвищу Кошка, четвертого сына боярина Андрея Кобылы. Происхождение ее матери Ульяны Ивановны неизвестно.

Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева также была первой русской царицей. Она была матерью Федора I, последнего прямого царя Рюриковичей в России и двоюродной бабкой Михаила I в России, первого царя из династии Романовых. Ее родителями были боярин Роман Юрьевич Захарьин, Окольничий, умерший 16 февраля 1543 года, давший свое имя династии русских монархов Романовых, и Ульяна Ивановна, умершая в 1579 году. .

.

Брат Ивана Ивановича Федор. Молодой Иван сопровождал своего отца во время Новгородской резни в возрасте 15 лет. В течение пяти недель он и его отец с энтузиазмом наблюдали за опричниками и удалялись в церковь для молитвы. В 27 лет Иван был не менее начитан, чем его отец, и в свободное время написал биографию Антония Сийского. Считается, что однажды Иван спас своего отца от покушения. Ливонский пленник по имени Быковский занес меч против царя, но царевич быстро нанес ему удар.

Браки

В 1566 году 12-летнему Ивану было предложено жениться на Вирджинии Эриксдоттер, дочери шведского короля Эрика XIV, но этого не произошло. В возрасте семнадцати лет Иван был обручен с Евдокией Сабуровой, которая ранее была предложена в жены царю Ивану. Действительно, она была одной из двенадцати женщин, представленных перед царем на смотре невест, чтобы он мог сделать выбор.

Царь отверг Евдокию как невесту для себя, но позже она была замужем за царским сыном. Царь хотел, чтобы его невестка очень быстро произвела на свет наследника, но этого не произошло, поэтому царь сослал ее в монастырь, а своему сыну дал другую невесту. Этой второй женой была Прасковья Солова, которую вскоре постигла та же участь, что и ее предшественницу, и тоже отправили в монастырь. Затем царь дал своему сыну третью жену, Елену Шереметеву, которая оказалась беременной в октябре 1581 года. У этого ребенка, предположительно, случился выкидыш примерно в то время, когда Иван умер от руки своего отца в ноябре 1581 года.0006

Царь хотел, чтобы его невестка очень быстро произвела на свет наследника, но этого не произошло, поэтому царь сослал ее в монастырь, а своему сыну дал другую невесту. Этой второй женой была Прасковья Солова, которую вскоре постигла та же участь, что и ее предшественницу, и тоже отправили в монастырь. Затем царь дал своему сыну третью жену, Елену Шереметеву, которая оказалась беременной в октябре 1581 года. У этого ребенка, предположительно, случился выкидыш примерно в то время, когда Иван умер от руки своего отца в ноябре 1581 года.0006

Смерть

Считается, что Иван Иванович был убит своим отцом, Иваном Грозным.

Отношения Ивана Ивановича с отцом стали ухудшаться на поздних этапах Ливонской войны. Разозлившись на отца за его военные неудачи, Иван потребовал отдать ему под командование несколько войск для освобождения осажденного Пскова.

Их отношения еще больше ухудшились, когда 15 ноября 1581 года царь, увидев свою беременную невестку в нетрадиционно легкой одежде, напал на нее. Услышав ее крики, царевич бросился на защиту жены, сердито крича: «Первую мою жену ты ни за что сослал в монастырь, ты сделал то же самое со второй, а теперь наносишь удар по третьей, причинив смерть сыну, которого она держит в утробе».

Услышав ее крики, царевич бросился на защиту жены, сердито крича: «Первую мою жену ты ни за что сослал в монастырь, ты сделал то же самое со второй, а теперь наносишь удар по третьей, причинив смерть сыну, которого она держит в утробе».

Впоследствии у Елены случился выкидыш. Цесаревич противостоял своему отцу по этому поводу, но тема изменилась на его неповиновение в отношении Пскова. Старший Иван обвинил своего сына в подстрекательстве к мятежу, что младший Иван отрицал, но яростно придерживался мнения, что Псков должен быть освобожден.

Разозлившись, отец Ивана ударил его скипетром по голове. Присутствовавший при этом Борис Годунов попытался вмешаться, но сам получил удары. Младший Иван упал в полубессознательном состоянии с кровоточащей раной на виске. Старший Иван тут же бросился на сына, целуя его в лицо и пытаясь остановить кровотечение, при этом многократно крича: «Будь я проклят! Я убил своего сына! Я убил своего сына!»

Младший Иван ненадолго пришел в сознание и, по слухам, сказал: «Я умираю как преданный сын и покорнейший слуга». Следующие несколько дней старший Иван непрестанно молился о чуде, но безрезультатно, и цесаревич умер 19 ноября 1581 года.

Следующие несколько дней старший Иван непрестанно молился о чуде, но безрезультатно, и цесаревич умер 19 ноября 1581 года.

трон. После смерти царя в 1584 году ему наследовал его неподготовленный сын Федор I с Годуновым в качестве фактического правителя. После смерти Федора Россия вступила в полосу политической неопределенности, известную как Смутное время.

16 Четверг Январь 2020 г.

16 января 1547 г. – Великий князь Иван IV Московский становится первым царем России, заменяя 264-летнее Великое княжество Московское Царством русским.

Иван IV Васильевич (25 августа 1530 – 28 марта 1584), широко известный как Иван Грозный, или, точнее, «Иван Грозный» или «Иван Грозный», был великим князем Московским с 1533 по 1547 г. и первый царь России с 1547 по 1584 г.

Иван IV был сыном Василия III Ивановича Великого князя Московского (1479 – 1533) и его второй жены Елены Глинской, дочери князя Василия Львовича Глинского из Великого княжества Литовского и сербской княгини Аны Якшич, члена Якшича. семья.

семья.

Иван IV, царь всея Руси.

Когда Ивану было три года, его отец умер от абсцесса и воспаления на ноге, переросшего в заражение крови. Иван был провозглашен великим князем Московским по просьбе отца. Его мать Елена Глинская первоначально была регентом, но умерла от того, что многие считают отравлением, в 1538 году, когда Ивану было всего восемь лет.

Затем регентство чередовалось между несколькими враждующими боярскими семьями, борющимися за власть. По его собственным письмам, Иван вместе с младшим братом Юрием часто чувствовал себя заброшенным и обиженным могучими боярами из родов Шуйских и Бельских. В письме к князю Курбскому Иван вспоминает: «Брат мой Юрий, блаженной памяти, и меня воспитали, как бродяг и беднейших детей. Что я страдал из-за отсутствия одежды и еды!!” Этот отчет был оспорен историком Эдвардом Л. Кинан, который сомневается в подлинности источника, в котором эти цитаты найдены.

16 января 1547 года, в возрасте шестнадцати лет, Иван был коронован на царство в Шапке Мономаха в Успенском соборе. Он был первым, кто был коронован как «Царь Всея Руси». До этого правители Московии короновались как великие князья московские, хотя Иван III Великий в своей переписке называл себя «царем». Через две недели после коронации Иван женился на своей первой жене Анастасии Романовне, члене семьи Романовых, которая стала первой русской царицей.

Он был первым, кто был коронован как «Царь Всея Руси». До этого правители Московии короновались как великие князья московские, хотя Иван III Великий в своей переписке называл себя «царем». Через две недели после коронации Иван женился на своей первой жене Анастасии Романовне, члене семьи Романовых, которая стала первой русской царицей.

Став царем, Иван посылал миру и России послание: теперь он единственный верховный правитель страны, и его воля не подлежит сомнению. «Новый титул символизировал получение полномочий, эквивалентных и параллельных тем, которыми обладали бывший византийский император и татарский хан, оба известные в русских источниках как царь. Политический эффект состоял в том, чтобы поднять положение Ивана».

Шапка Мономаха

Новый титул не только закрепил за собой трон, но и предоставил Ивану новое измерение власти, тесно связанное с религией. Теперь он был «божественным» лидером, назначенным исполнять волю Бога, поскольку «церковные тексты описывали ветхозаветных царей как «царя», а Христа — как Небесного Царя. Вновь назначенный титул затем передавался из поколения в поколение: «последующие московские правители… воспользовались божественной природой власти русского монарха… кристаллизовавшейся в царствование Ивана».

Вновь назначенный титул затем передавался из поколения в поколение: «последующие московские правители… воспользовались божественной природой власти русского монарха… кристаллизовавшейся в царствование Ивана».

Предыстория титула царя

Царь — это титул, используемый для обозначения восточно- и южнославянских монархов или верховных правителей Восточной Европы, первоначально болгарских монархов с 10-го века и далее, намного позже титул для двух правителей Сербского государства, а с 1547 г. верховный правитель царя России и Российской империи. В этом последнем качестве она дает название системе правления, царскому самодержавию или царизму.

Термин происходит от латинского слова caesar, которое должно было означать «император» в европейском средневековом смысле этого термина — правитель того же ранга, что и римский император, занимающий его с одобрения другого императора или высшее церковное должностное лицо (Папа или Вселенский Патриарх), но западные европейцы обычно считали его эквивалентом короля или чем-то средним между королевским и имперским рангом.

Иван Грозный показывает свои сокровища Джерому Хорсу, послу английской королевы Елизаветы I.

После утверждения независимости от хана «Великий князь» Иван III Московский начал регулярно использовать царский титул в дипломатических отношениях с Западом. Примерно с 1480 года он обозначается как «император» в своей латинской переписке, как «кейсер» в переписке со шведским регентом, а также как «кейсер» в переписке с датским королем, тевтонскими рыцарями и Ганзейским союзом.

Сын Ивана III Василий III продолжал носить эти титулы. Сигизмунд фон Герберштейн заметил, что титулы «кайзер» и «император» были попытками перевести русский термин «царь» на немецкий и латинский языки соответственно.

Это было связано с растущими амбициями России стать православным «Третьим Римом» после падения Константинополя. Московский правитель был признан императором Священной Римской империи Максимилианом I в 1514 г. Некоторые иностранные послы, а именно Герберштейн (в 1516 и 1525 гг. ), Даниил Принц-а-Бухау (в 1576 и 1578 гг.) и Юст Юэль (в 1709 г.) — указано, что слово «царь» не следует переводить как «император», поскольку оно применяется русскими к Давиду, Соломону и другим библейским царям, которые являются простыми царями.

), Даниил Принц-а-Бухау (в 1576 и 1578 гг.) и Юст Юэль (в 1709 г.) — указано, что слово «царь» не следует переводить как «император», поскольку оно применяется русскими к Давиду, Соломону и другим библейским царям, которые являются простыми царями.

С другой стороны, Жак Маржере, телохранитель Лжедмитрия I, утверждает, что титул «царь» для москвичей более почетен, чем «кайзер» или «царь», именно потому, что это Бог, а не какой-то земной владыка рукоположил применить его к Давиду, Соломону и другим царям Израиля. Сэмюэл Коллинз, придворный врач царя Алексея в 1659 г.-66, назвал последнего «Великим Императором», комментируя, что «что касается слова Царь, то оно имеет столь близкое отношение к Цезарю… что вполне может быть допущено для обозначения Императора. Русские хотели бы, чтобы это был более высокий титул, чем король, а между тем они называют Давида царем, а наших королей Кирролами, вероятно, от Карла Квинта, история которого у них есть».

В 1610 году Сигизмунд III из Польши манипулировал избранием своего сына Владислава IV царем России, в то время как польские войска удерживали Москву в Смутное время после смерти Бориса Годунова. Его избрание, которое так и не привело к его восхождению на московский престол, было частью неудачного плана Сигизмунда по завоеванию всей России и обращению населения в католицизм. В молодости Владислав проявил способности полководца в операциях против Московии (1617–1618 гг.) И Османской империи.

Его избрание, которое так и не привело к его восхождению на московский престол, было частью неудачного плана Сигизмунда по завоеванию всей России и обращению населения в католицизм. В молодости Владислав проявил способности полководца в операциях против Московии (1617–1618 гг.) И Османской империи.

В 1670 году Папа Климент X выразил сомнение в том, что ему будет уместно обращаться к Алексею как к «царю», потому что это слово «варвар» и потому что оно обозначает императора, титул, зарезервированный для императора Священной Римской империи. Аббат Скарлати считает, что этот термин непереводим и поэтому может использоваться Папой без какого-либо вреда. Чтобы урегулировать этот вопрос и яснее заявить о своих имперских амбициях, Петр I Великий издал указ о возведении России в империю и постановил использовать латинский титул «император» вместо «царь».

К 1815 году, когда большая часть Польши была аннексирована, этот титул стал ясно интерпретироваться в России как эквивалент польского król («король»), и российский император принял титул «Царь

Польши».

Поскольку слово «царь» оставалось популярным обозначением российского монарха, несмотря на официальное изменение стиля (с короля на императора), оно широко используется в иностранных языках, таких как английский.

Введите свой адрес электронной почты, чтобы следить за этим блогом и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.

Адрес электронной почты:

Присоединяйтесь к 398 другим подписчикам

- 880 899 просмотров

Иван Иванович | European Royal History

Иван IV Васильевич (25 августа 1530 – 28 марта 1584), широко известный на английском языке как Иван Грозный, «Иван Грозный» или «Иван Грозный» был великим князем Московским с 1533 по 1547 г. и первый московский правитель, коронованный на царство всея Руси с 1547 по 1584 г.

Иван был первым московским правителем, родившимся после обретения ею независимости. Иван был первым сыном великого князя Василия III Московского и его второй жены Елены Глинской. , член липкинского татарского клана, утверждающего, что он произошел от монгольского правителя Мамая, и сербская принцесса Ана Якшич из дворянской семьи Якшичей.

, член липкинского татарского клана, утверждающего, что он произошел от монгольского правителя Мамая, и сербская принцесса Ана Якшич из дворянской семьи Якшичей.

Мать Елены была сербской принцессой, а семья ее отца, род Глинских (дворяне, проживающие в Великом княжестве Литовском), заявляли о своем происхождении как от православных венгерских дворян, так и от монгольского правителя Мамая (1335–1380 гг.)

Василий Мать III, Зоя (София) Палеологина, византийская греческая принцесса, член императорской семьи Палеологов, была дочерью Фомы Палеолога, деспота Мореи и младшим братом последнего византийского императора Константина XI Палеолога (годы правления 1449).–1453).

Ее матерью была Екатерина, единственная законная дочь и наследница центуриона II Заккарии, последнего независимого принца Ахайи и барона Аркадии.

Родившийся 25 августа, он получил имя Иван в честь св. Иоанна Крестителя, день Усекновения главы которого приходится на 29 августа. В некоторых текстах той эпохи также изредка упоминается с именами Тит и Смарагд, в соответствии с традицией полионимов у Рюриковичей.

В некоторых текстах той эпохи также изредка упоминается с именами Тит и Смарагд, в соответствии с традицией полионимов у Рюриковичей.

Иван был назначен великим князем после смерти отца, когда ему было три года.

16 января 1547 года в 16 лет Иван был коронован в Успенском соборе Московского Кремля. Митрополит возложил на Ивана знаки царского достоинства: Крест Животворящего Дерева, барму и шапку Мономаха; Ивана Васильевича помазали миром, и тогда митрополит благословил царя. Он первым был коронован как «Царь Всея Руси», отчасти подражая своему деду, Ивану III Великому, претендовавшему на титул Великого князя всея Руси.

До этого правители Московии короновались как великие князья, но Иван III Великий в своей переписке называл себя «царем».

Некоторые иностранные послы, а именно Герберштейн (в 1516 и 1525 гг.), Даниил Принц-а-Бухау (в 1576 и 1578 гг.) и Юст Юэль (в 1709 г.) указывали, что слово «царь» не следует переводить как «император », потому что оно применяется русскими к Давиду, Соломону и другим библейским царям, которые являются простыми регами.

С другой стороны, Жак Маржере, телохранитель Лжедмитрия I, утверждает, что титул «царь» для москвичей более почетен, чем «кайзер» или «царь», именно потому, что это Бог, а не какой-то земной владыка рукоположил применить его к Давиду, Соломону и другим царям Израиля.

В молодости произошло завоевание Казанского и Астраханского ханств. Укрепив свою власть, Иван избавился от советников «Избранного Совета» и спровоцировал Ливонскую войну, которая опустошила Россию и привела к потере Ливонии и Ингерманландии, но позволила ему установить более самодержавный контроль над русской знатью, что он жестоко чистился с опричниной. Последние годы царствования Ивана ознаменовались Новгородской резней и сожжением Москвы татарами.

У Ивана Грозного было как минимум шесть (возможно, восемь) жен, хотя только четыре из них были признаны Церковью. Трое из них якобы были отравлены его врагами или соперничающими аристократическими семьями, которые хотели выдвинуть своих дочерей в его невесты.

Через две недели после коронации Иван женился на своей первой жене Анастасии Романовне, представительнице рода Романовых, ставшей первой русской царицей.

2. Мария Темрюковна (в 1561–1569 гг., смерть):

3. Марфа Собакина (28 октября – 13 ноября 1571, смерть)

4. Анна Колтовская (в 1572 году отправлена в монастырь). Это была последняя из его санкционированных церковью свадеб. Позже она была канонизирована как святая Дарья (местночтимая святая).

5. Анна Васильчикова (в 1575/76 г. отправлена в монастырь)

6. Василиса Мелентьева (?–1579) (наличие оспаривается)

7. Мария Долгорукая (1580) (наличие оспаривается) 0005 8. Мария Нагая (с 1580 г.), вдова:

В 1581 г. Иван избил свою беременную невестку Елену Шереметеву за нескромную одежду, из-за чего у нее мог случиться выкидыш. Узнав о ссоре, его второй сын, также по имени Иван Иванович, сильно поссорился с отцом.

Спор закончился тем, что старший Иван IV смертельно ударил своего сына по голове своим заостренным посохом. Событие изображено на знаменитой картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в пятницу, 16 ноября 1581 года, более известном как Иван Грозный, убивающий своего сына.

Смерть

Иван умер от инсульта во время игры в шахматы с Богданом Бельским 28 марта 1584 года. После смерти Ивана русский престол остался его негодному среднему сыну Федору, слабоумному деятелю. . Федор умер бездетным в 1598 году, что положило начало Смутному времени.

Современные источники представляют разрозненные сведения о сложной личности Ивана. Его описывали как умного и набожного, но также склонного к паранойе, гневу и эпизодическим вспышкам психической нестабильности, которые усиливались с возрастом. После убийства его сына и его наследников на престол остался его младший сын, политически неэффективный Федор Иванович, человек, правление которого и последующая бездетная смерть непосредственно привели к концу династии Рюриковичей и началу Времени Проблемы.