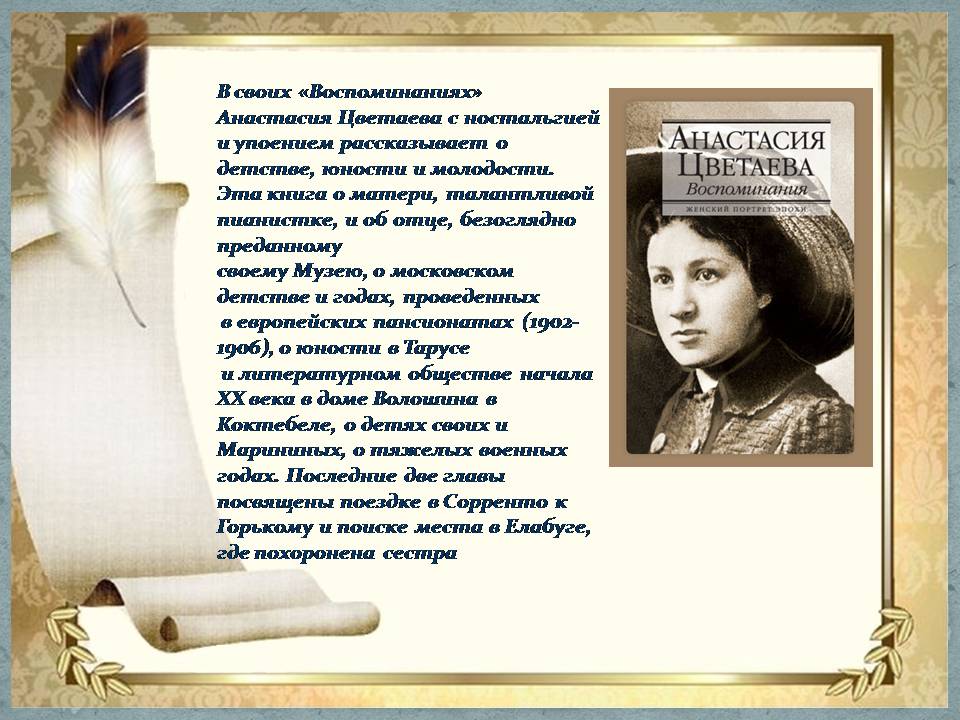

Анастасия Цветаева — Воспоминания читать онлайн бесплатно

12 3 4 5 6 7 …260

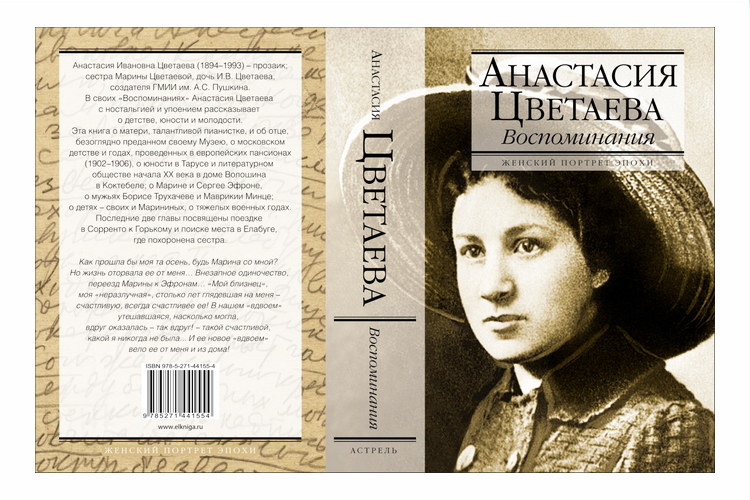

Анастасия Ивановна Цветаева

Воспоминания

Посвящаю моей сестре

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

ДЕТСТВО

Часть первая

РОССИЯ

Глава 1

Фотография из маминого дневника. Первое выступление Муси в музыкальной школе. Ранние воспоминания. Голоса Москвы. Шарманщик

В моей памяти – унесенная жизнью фотография четырехлетней Муси, двухлетней Аси.

Большелобое, круглое лицо старшей, на котором вспыхивают мне зеленью, в сером тоне фотографии, глаза Марины, взрослый взгляд на детском лице, уже немного надменный сквозь растерянность врожденной близорукости.

Взгляд чуть вбок – на сверкающее на тонкой цепочке граненое сердечко – не ее, а маленького существа рядом.

Объектив фотоаппарата поймал это мгновение: полыхнувшее к чужому – аметисту ли, хризолиту? – как мотылек – к свече.

И лицо рядом – младенчественное, детские губы, своей мягкостью оттеняющие твердый, волевой абрис тех; волосы – чуть вьющийся пушок. Родственное сходство черт.

Родственное сходство черт.

Первое воспоминание о Марине. Его нет. Ему предшествует чувство присутствия ее вокруг меня, начавшееся в той мгле, где родятся воспоминания.

Давнее, как я, множественное, похожее на дыхание: наше «вдвоем», полное ее, Мусиного, старшинства, своеволия, силы, превосходства, презрения к моей младшести, неуменьям и ревности к матери. Наше «вместе» – втроем, полное гордости матери своим первенцем, крепким духом, телом и нравом; полное любования и жалости к младшей, много болевшей.

В этом жарком течении плыло наше детство.

Марина родилась 26 сентября 1892 года в Москве. Я – 14 сентября 1894 года там же.

Когда меня еще не было на свете, в детской стояли две кроватки: Андрюши, круглобрового, кареглазого, и его сводной сестры Муси, круглолицей, с русыми волосиками и глазами цвета крыжовника.

Мама Мусю не смогла кормить. Ей взяли кормилицу. Мусина кормилица была цыганка, нрав ее был крутой. Когда дедушка, мамин отец, подарил ей позолоченные серьги, она, в ярости, что не золотые, бросила их об пол и растоптала.

В мамином дневнике много лет спустя мы прочли: «Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы – может быть, будет поэт?»

Крестная мать Муси, Надежда Александровна Сытенко, красавица, светловолосая и синеглазая, жившая недалеко от нас в Мамоновском переулке, пригласила к себе крестницу. В комнатах со шкурами зверей на полу, с зимним садом и летающими птицами мама сказала Мусе: «Ничего не трогай, не урони со стола мелочей». Вскоре четырехлетняя Муся, молча, громко дыша от натуги, перетащила через комнату тяжелое кресло. На всеобщее удивление она отвечала, что мама запретила ей трогать мелкие вещи. «Приходи, Мусенька, – звала в конце визита Надежда Александровна, – у нас твои любимые конфеты, комнаты большие, есть где побегать…» – «Комнаты и у нас большие, – ответила Муся со вздохом, – а вот конфеты у мамы заперты…»

Рассказ мамы о первом Мусином театре: в антракте, в ложе Большого театра, не перегибаясь через ее край, думаю, от страха глядеть вниз, а может быть, от природной близорукости не видя ничего, кроме края балкона, Муся, наслаждаясь апельсином, сосредоточенно отколупывала сильными пальцами тугую золотистую шкурку и кидала ее вниз, в партер.

Мнится мне, что мое самое раннее воспоминание – солнечный синий день, наш переулок (Трехпрудный), я стою на скамеечке, врезанной в нишу рядом с воротами. Няня поправляет синюю вуальку, спуская ее на лицо от очень яркого солнца и слепящего снега. На мне белая шубка, тоже сверкающая. От этого сверкания и синевы – чувство счастья.

Мне было год четыре месяца, когда мама повезла фотографировать меня на Кузнецкий Мост, к Фишеру.

Записей о нас было в мамином дневнике много, но – все книги дневника погибли. Записи привожу по памяти. Не раз вспоминала мама смешной случай: она ехала со мной лет трех на конке. На остановке кондуктор крикнул: «Кузнецкий Мост!» – «И вецные французы!» – добавила я. Раздался смех пассажиров, оглядывались – взглянуть на младенца, цитировавшего «Горе от ума».

Еще из маминого дневника: мы (пять лет и три года) играем – Муся продает, я покупаю.

– Пацём? – спрашивает Ася.

Муся: Я – задаром продаю!

Ася: Как дорого!

Марина росла, как растет молодой дубок.

Андрюша (наш сводный брат, старше Муси на два года) был выше ее, но она с ним справляется, она сильная. (В пылу драк каждый из нас имеет свою специальность: Андрюша «щипается», Муся кусается, а я царапаюсь.)

Муся хвасталась уменьями, недоступными Андрюше и мне: складывать язык трубочкой, шевелить ушами и разводить веером и двигать по желанию пальцами на ногах. Мы очень старались, не выходило, смотрели на Мусю с почтением и завистью.

Детская. Вечер. Нас троих одевают куда-то, к кому-то, Мусины русые волосы распущены, чья-то рука их связывает лентой. Ее светлые зеленые глаза, с немного высокомерным взглядом, блестят – она сейчас будет дразнить или что-то выдумывает. Но сейчас – некогда. Обе наши головы нетерпеливо, как кони от мух, отмахиваются от надеваемых на нас кружевных, больших, по плечи, крахмальных воротничков, нашей муки. Андрюша уже готов. На нем коричневый костюмчик, а на мягком поясе – фарфоровая пряжка с нарисованной головкой маркизы. Он очень хорош. Я любуюсь его большими карими глазами, круглыми бровками. Но Муся, лицо которой я не могу воспринять отдельно от себя, как воспринимаю Андрюшино, – родней, нужнее, неотъемлемее: это сама я, мы.

Но Муся, лицо которой я не могу воспринять отдельно от себя, как воспринимаю Андрюшино, – родней, нужнее, неотъемлемее: это сама я, мы.

Другой вечер – в музыкальной школе В.Ю. Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке. В ученическом концерте выступила учившаяся там Муся. Ей было семь лет. Мать учила ее с шести или пяти: рука была большая, способности же ее были – праздник для мамы, страстного музыканта и прекрасной пианистки. Детство наше полно музыкой. У себя на антресолях мы засыпали под мамину игру, доносившуюся снизу, из залы, игру блестящую и полную музыкальной страсти. Всю классику мы, выросши, узнавали как «мамино» – «это мама играла». Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуман, Шопен, Григ… Под их звуки мы уходили в сон.

И вот – первое выступление Муси! Когда я увидела ее на эстраде, с распущенными по плечам русыми волосами, собранными надо лбом, под бант, в платье в мелкую зеленую, черную и белую клеточку, со спокойным, как будто ленивым достоинством сидевшую, как взрослая, за роялем и, не обращая внимания на зал, глядевшую на клавиши; когда я услыхала ее игру и всеобщую похвалу ей – сердце раскрылось такой нежностью к старшей подруге игр, так часто кончавшихся дракой, что я иначе не могу назвать мое чувство в тот вечер, как состоянием влюбленности.

Читать дальше

12 3 4 5 6 7 …260

Марина Цветаева ★ Воспоминания о Марине Цветаевой читать книгу онлайн бесплатно

1234567…244

Марина Цветаева

ОТВЕТ НА АНКЕТУ[1]

Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА.

Родилась 26 сентября 1892 г. в Москве.

Дворянка.

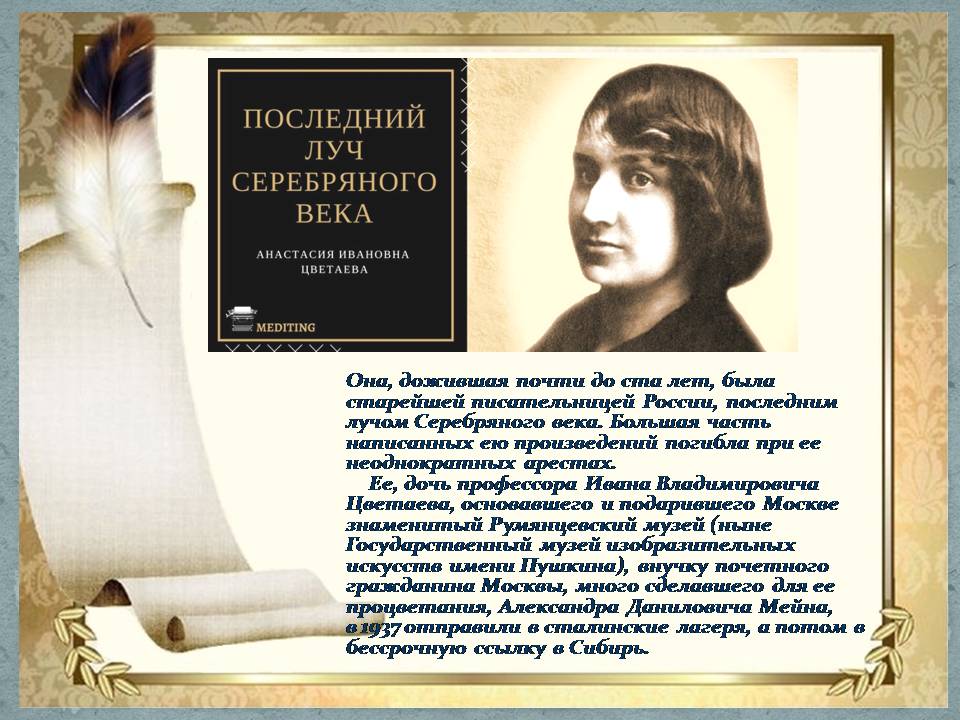

Отец — сын священника Владимирской губернии, европейский филолог (его исследование «Осские надписи» и ряд других), доктор honoris causa Болонского университета, профессор истории искусств сначала в Киевском, затем в Московском университетах, директор Румянцевского музея, основатель, вдохновитель и единоличный собиратель первого в России музея изящных искусств (Москва, Знаменка). Герой труда. Умер в Москве в 1913 г., вскоре после открытия Музея. Личное состояние (скромное, потому что помогал) оставил на школу в Талицах (Владимирская губерния, деревня, где родился). Библиотеку, огромную, трудо- и трудноприобретенную, не изъяв ни одного тома, отдал в Румянцевский музей.

Мать — польской княжеской крови, ученица Рубинштейна, редкостно одаренная в музыке. Умерла рано. Стихи от нее.

Библиотеку (свою и дедовскую) тоже отдала в музей. Так, от нас, Цветаевых, Москве три библиотеки. Отдала бы и я свою, если бы за годы Революции не пришлось продать.

Раннее детство — Москва и Таруса (хлыстовское гнездо на Оке), с 10 лет по 13 лет (смерть матери) — заграница, по 17 лет вновь Москва. В русской деревне не жила никогда.

Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroïca). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери — спартанство. Два лейтмотива в одном доме: Музыка и Музей. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на высокий лад.

Постепенность душевных событий: все раннее детство — музыка, 10 лет — революция и море (Нерви, близ Генуи, эмигрантское гнездо), 11 лет — католичество, 12 лет — первое родино-чувствие («Варяг», Порт-Артур), с 12 лет и поныне — Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и Шмидтом, 13, 14, 15 лет — народовольчество, сборники «Знания», Донская речь, Политическая экономия Железнова, стихи Тарасова, 16 лег — разрыв с идейностью, любовь к Сара Бернар («Орленок»), взрыв бонапартизма, с 16 лет по 18 лет — Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массой, Тьер, мемуары, Культ). Французские и германские поэты.

Спиридоновой и Шмидтом, 13, 14, 15 лет — народовольчество, сборники «Знания», Донская речь, Политическая экономия Железнова, стихи Тарасова, 16 лег — разрыв с идейностью, любовь к Сара Бернар («Орленок»), взрыв бонапартизма, с 16 лет по 18 лет — Наполеон (Виктор Гюго, Беранже, Фредерик Массой, Тьер, мемуары, Культ). Французские и германские поэты.

Первая встреча с Революцией — в 1902 — 03 г. (эмигранты), вторая в 1905 — 06 г. (Ялта, эсеры). Третьей не было.

Последовательность любимых книг (каждая дает эпоху): Ундина (раннее детство), Гауф-Лихтенштейн (отрочество). Aiglon[2]

Ростана (ранняя юность). Позже и поныне: Гейне — Гёте — Гёльдерлин. Русские прозаики — говорю от своего нынешнего лица — Лесков и Аксаков. Из современников — Пастернак. Русские поэты — Державин и Некрасов. Из современников — Пастернак.

Наилюбимейшие стихи в детстве — пушкинское «К морю» и лермонтовский «Жаркий ключ». Дважды — «Лесной царь» и Erikönig. Пушкинских «Цыган» с 7 лет по нынешний день — до страсти. «Евгения Онегина» не любила никогда.

«Евгения Онегина» не любила никогда.

Любимые книги в мире, те, с которыми сожгут: «Нибелунги», «Илиада», «Слово о полку Игореве».

Любимые страны — древняя Греция и Германия.

Образование: 6-ти лет — музыкальная школа Зограф-Плаксиной, 9 лет — IV женская гимназия, 10 лет — ничего, 11 лет — католический пансион в Лозанне, 12 лет — католический пансион во Фрейбурге (Шварцвальд), 13 лет — ялтинская гимназия, 14 лет — московский пансион Алферовой, 16 лет — гимназия Брюхоненко. Кончила VII классов, из VIII вышла.

Слушала 16-ти лет летний курс старинной французской литературы в Сорбонне.

Подпись под первым французским сочинением (11 лет): Тrор d’imagination, trop peu de logique.[3]

Стихи пишу с 6 лет. Печатаю с 16-ти. Писала и французские и немецкие.

Первая книга — «Вечерний альбом». Издала сама, еще будучи в гимназии. Первый отзыв — большая приветственная статья Макса Волошина. Литературных влияний не знаю, знаю человеческие.

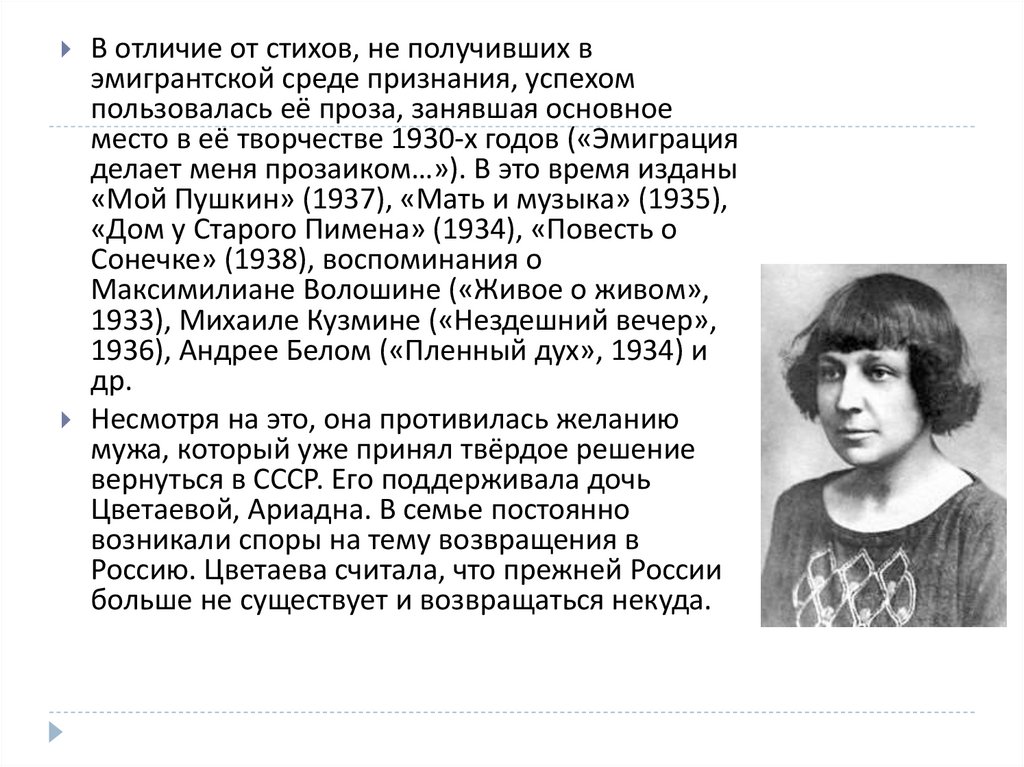

Любимые писатели (из современников) — Рильке, Р. Роллан, Пастернак. Печаталась, из журналов, в «Северных. Записках» (1915 г.), ныне, за границей, главным образом в «Воле России», в «Своими путями» и в «Благонамеренном» (левый литературный фланг), отчасти в «Современных Записках» (правее). У правых, по их глубокой некультурности, не печатаюсь совсем.

Роллан, Пастернак. Печаталась, из журналов, в «Северных. Записках» (1915 г.), ныне, за границей, главным образом в «Воле России», в «Своими путями» и в «Благонамеренном» (левый литературный фланг), отчасти в «Современных Записках» (правее). У правых, по их глубокой некультурности, не печатаюсь совсем.

Ни к какому поэтическому и политическому направлению не принадлежала и не принадлежу. В Москве, по чисто бытовым причинам, состояла членом Союза писателей и, кажется, поэтов.

Читать дальше

1234567…244

Дореволюционные воспоминания Марины Цветаевой. Читает русофил

Молодая Марина Цветаева на картине Магды Нахман 1913 года. Фото: http://karadag.com.ru/works_of_art/painting/Nahman_Magda Большая часть взрослой жизни Марины Цветаевой (1892–1941) связана с трагедиями, выпавшими на долю ее поколения в целом. В свои двадцать пять лет во время большевистской революции Цветаевой пришлось познать огромные трудности, от опасностей и лишений Гражданской войны в России до одиночества эмигрантского существования в белой русской диаспоре и до ужасов сталинского правления. после ее неохотного возвращения в Советский Союз в 1939. Ей не исполнилось и пятидесяти лет, когда она умерла, но она оставила после себя целый ряд стихов, которые впоследствии укрепили ее репутацию одной из лучших поэтесс России 20 -го -го века. Но Цветаева была еще и одаренным прозаиком, и во многих своих очерках она дает нам яркую картину дореволюционного литературного мира — мира, который она любила и скучала, но потеряла навсегда.

после ее неохотного возвращения в Советский Союз в 1939. Ей не исполнилось и пятидесяти лет, когда она умерла, но она оставила после себя целый ряд стихов, которые впоследствии укрепили ее репутацию одной из лучших поэтесс России 20 -го -го века. Но Цветаева была еще и одаренным прозаиком, и во многих своих очерках она дает нам яркую картину дореволюционного литературного мира — мира, который она любила и скучала, но потеряла навсегда.

Запретные плоды: литературное начало

Вознесенская площадь в Москве, около 1900 года. Фото: WikiCommons Цветаева родилась в благоустроенном доме и получила довольно привилегированное воспитание. Дочь самодельного Ивана Цветаева, прошедшего путь от скромного до профессора Московского университета, и его второй жены, Марии Александровны, прекрасной пианистки, она воспитывалась в основном в семейном доме в Москве. , в окружении книг, музыки и всех атрибутов русской буржуазной культуры. Как и многие русские писатели, Цветаева сохраняла очарование собственного детства на протяжении всей своей взрослой жизни и склонна идеализировать его в своих произведениях. Но это увлечение особенно заметно, когда речь заходит о том, как Цветаева описывает свое литературное развитие.

Но это увлечение особенно заметно, когда речь заходит о том, как Цветаева описывает свое литературное развитие.

Неизбежно, фигура Александра Пушкина, пожалуй, самая крупная в литературной мифологии, которую Цветаева сплетает о своем детстве, когда она пытается проследить особую связь, которую она имела с этим человеком и его творчеством с нежного возраста. В детстве в Москве Цветаева вспоминает, как ее водили на прогулку к памятнику Пушкину: «Памятник Пушкину был повседневным кругом, таким же драматическим персонажем моей жизни в детстве, как рояль или милиционер Игнатьев за окном. . . памятник Пушкину был одним из двух — третьего не было — ежедневных, неизбежных прогулок — на Патриаршие пруды — или к памятнику Пушкину». Цветаева забавно пишет о различных способах, которыми эта статуя формировала ее развивающееся понимание мира, от чего-то столь обыденного, как масштаб (она пытается измерить относительный размер объектов, таких как ее игрушки, по сравнению со статуей) до более сложных и чреваты такими понятиями, как раса, утверждая, что именно чернота памятника и собственное африканское наследие Пушкина привили ей антирасистское отношение:

Памятник Пушкину, забегая вперед, — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы он дал нам гения. . . Памятник Пушкину — живое доказательство низости и отмирания [sic] расистской теории, живое доказательство ее полной противоположности.

. . Памятник Пушкину — живое доказательство низости и отмирания [sic] расистской теории, живое доказательство ее полной противоположности.

Но, конечно же, именно длинная тень, которую Пушкин отбрасывает как главный российский литературный гений, больше всего обращается к молодой Цветаевой. В тот момент, когда она впервые обнаруживает его работы, ее усиливает чувство трансгрессии, раскрытия чего-то таинственного и скрытого. Цветаева так описывает сцену:

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью наискось: Собрание сочинений А.С. Пушкин.

Пушкин живет в кабинете в комнате моей старшей сестры Валерии [сводной сестры Цветаевой, от первого брака отца], того самого негра с кудрями и сверкающими белками глаз. Но перед его глазами мелькнуло другое: моих собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф обманчив, зеркален. . .

Цветаева рисует сцену как встречу не только читателя с книгой, но и встречи двух поэтов лицом к лицу, с отражением ее глаз в зеркале, а также отражением глаз Пушкина на его портрете. Волнение открытия, этого «запретного плода» приводит ее к чтению содержания книги, прямо здесь, «в шкафу, уткнувшись носом в книгу и на полке, почти в темноте и почти прямо напротив нее». Хотя она еще совсем ребенок, Цветаева изображает свое знакомство с творчеством Пушкина как нечто формирующее, как нечто, что становится ее частью:

Волнение открытия, этого «запретного плода» приводит ее к чтению содержания книги, прямо здесь, «в шкафу, уткнувшись носом в книгу и на полке, почти в темноте и почти прямо напротив нее». Хотя она еще совсем ребенок, Цветаева изображает свое знакомство с творчеством Пушкина как нечто формирующее, как нечто, что становится ее частью:

Читаю Пушкина прямо в грудь и прямо в мозг.

Юная Цветаева нашла одного из своих литературных кумиров. А всего через несколько лет, как мы вскоре увидим, ей предстояло открыть и живых литературных кумиров.

Цветаева уже к семи годам писала собственные стихи, и трогательный отрывок в одном из ее очерков описывает, как родственник, Сережа, сын ее деда и его второй жены, проявлял к ней ранний интерес, пробные попытки. Сережа, которому тогда исполнилось семнадцать, спрашивает Цветаеву, может ли он прочитать некоторые из ее стихов, и спрашивает всякий раз, когда видит ее, продолжает ли она свои усилия («А ты все еще пишешь стихи? Пиши, пиши!»). Цветаева отдает ему должное как «единственному человеку за все мое детство и отрочество, который не смеялся над моими стихами (мать – рассердилась), не пользовался ими, как красной тряпкой и быком, чтобы вести меня в искушение ярости. . . Может быть, он сам писал стихи?»

Цветаева отдает ему должное как «единственному человеку за все мое детство и отрочество, который не смеялся над моими стихами (мать – рассердилась), не пользовался ими, как красной тряпкой и быком, чтобы вести меня в искушение ярости. . . Может быть, он сам писал стихи?»

Но вскоре нас ждет еще большее поощрение.

В кругу друзей: литературные круги царской Москвы и Петербурга

Цветаева читает книгу в имении Макса Волошина в Коктебеле (ныне Планерское), около 1911 года, фото Волошина. Фото: WikiCommonsДореволюционная русская литературная жизнь часто производит впечатление чего-то семейного – не обязательно с точки зрения реальных родственных или супружеских связей (хотя и они могут играть важную роль), но в смысле сплоченное сообщество, в котором каждый писатель глубоко переплетен со своими сверстниками. Литературные сообщества имели в России огромное значение, особенно в Москве и Петербурге, где собирались лучшие и наиболее утонченные писатели.

Все друг друга знали, и быть писателем означало не просто читать последние произведения своих сверстников, но и часто посещать собрания, на которых происходили чтения и оживленные дискуссии между писателями. В некоторых из лучших прозаических отрывков Цветаевой представлены ее портреты других писателей, которых она знала лично, — один из величайших даров Цветаевой — выразительные характеристики. В эссе «Живое слово о живом человеке», написанном в 1933 году, Цветаева отдает дань уважения одному из писателей, сыгравших важную роль в ее собственном литературном развитии и вхождении в московское литературное общество: Максу Волошину.

В некоторых из лучших прозаических отрывков Цветаевой представлены ее портреты других писателей, которых она знала лично, — один из величайших даров Цветаевой — выразительные характеристики. В эссе «Живое слово о живом человеке», написанном в 1933 году, Цветаева отдает дань уважения одному из писателей, сыгравших важную роль в ее собственном литературном развитии и вхождении в московское литературное общество: Максу Волошину.

Цветаева познакомилась с Максимилианом Волошиным в возрасте семнадцати лет, вскоре после того, как вышла в свет ее дебютная книга стихов « Вечерний альбом ». Волошин написал хвалебную статью творчеству Цветаевой (статью, которая была, по словам Цветаевой, «самым беззаветным гимном женскому творчеству и семнадцатилетию»), и вскоре явился в дом ее семьи в Москве, чтобы познакомиться с ней напрямую. Цветаева возомнила себя чем-то вроде юной бунтарки, отбросившей привычный женский стиль, сбрив волосы и приняв позу возвышенной независимости в первом разговоре с Волошиным:

Цветаева возомнила себя чем-то вроде юной бунтарки, отбросившей привычный женский стиль, сбрив волосы и приняв позу возвышенной независимости в первом разговоре с Волошиным:

«Я не читаю газет и никого не вижу. Мой отец даже сейчас не знает, что я опубликовал книгу. Может, и знает, но ничего не говорит, и в -й гимназии ничего не говорят.

«И ты учишься в гимназии . Да, конечно, ты в униформе. Но что ты делаешь в школе?»

«Я пишу стихи».

Волошин взял Цветаеву под свою опеку, давая ей книги для чтения (некоторые из которых, как с иронией вспоминает Цветаева, были несколько рискованными для добропорядочной молодой девушки в те дни, например, Воспоминания Казановы ), поощряя ее в ее письма и знакомство с более известными писателями. «В тебе достаточно материала для десяти поэтов, и все они замечательные», — сказал он ей. Его дом в Коктебеле становился для Цветаевой гостеприимным убежищем всякий раз, когда она решала уйти от привычной московской суеты. Под жизнерадостным и щедрым руководством Волошина Цветаева начала входить в литературное общество.

Под жизнерадостным и щедрым руководством Волошина Цветаева начала входить в литературное общество.

Некоторые воспоминания Цветаевой о ее дореволюционной литературной жизни окрашены остротой, как, например, когда она вспоминает об одном из типичных литературных посиделок начала 1916 года. В «Потустороннем вечере» Цветаева вспоминает, что была в Петербурге в вечер, устроенный братьями Сергеем и Леонидом Каннегисерами, с участием представителей молодой творческой элиты, в том числе Осипа Мандельштама и Сергея Городецкого. Цветаева описывает, как очутилась в комнате «размером с бальный зал, галерею, мечту» и вскоре столкнулась с поэтом Михаилом Кузьминым, с которым обменивается комплиментами по поводу творчества друг друга.

Затем читаются стихи. Цветаева декламирует написанное ею в прошлом году стихотворение о продолжающейся войне с Германией (Первая мировая война) и записывает обрывки его восприятия ее внимательными слушателями, улавливая дух товарищества и серьезность литературной атмосферы:

В Москве эти строки не имели успеха, они имели отрицательный успех. Но здесь я чувствую, что строки попали в цель, в единственную цель всей поэзии — в сердце. Вот самое серьезное из возражений:

Но здесь я чувствую, что строки попали в цель, в единственную цель всей поэзии — в сердце. Вот самое серьезное из возражений:

‘Волшебный, очень мудрый, да, но я бы не сказал – ароматный. Италия благоухает, Сицилия. . .’

‘А – липы? И – сосны Шварцвальда? О Танненбаум , О Танненбаум ! И весь регион Harz , потому что Harz означает смолу. И слово Harz в котором уже есть треск сосны под солнцем. . .

«Браво, браво, Марина Ивановна, вот что называется — защита!»

Цветаева воспевает «мир этих люстр и этих лиц», вызывая в воображении образ уютного, интимного мира, который лелеял и лелеял ее поэтическое призвание. В свою очередь, она помнит, как с упоением слушала, как другие декламировали собственные стихи, в том числе Сергея Есенина, которого она слушала «с корнем волос».

Однако ближе к концу очерка приходят вспышки меланхолии и мрачного знания о том, что вскоре ожидало тех, кто посещал подобные собрания. Цветаева, пишущая о моменте своего ухода из партии, обрушивается на прошлое и настоящее, с горечью вспоминая, что за этим последует в годы революции, войны и ссылки:

Цветаева, пишущая о моменте своего ухода из партии, обрушивается на прошлое и настоящее, с горечью вспоминая, что за этим последует в годы революции, войны и ссылки:

Последнее, что я помню – с последним поворотом головы – это Кузьмин, который подходит к роялю.

И все они мертвы, мертвы, мертвы.

Умерли братья Сережа и Леня, умерли друзья Леня и Есенин, умерли дорогие мои редакторы Северных записок Софья Исааковна и Яков Львович, а за ними и в Варшаве , Его светлость, умер, а теперь и Кузьмин умер.

Остальные — тени.

Сочиняя эти воспоминания из своей нищей ссылки во Франции, Цветаева боролась со всей сладостно-горькой силой памяти — ее способностью утешать и силой снова и снова остро переживать потерю. Но именно вызывая и сохраняя такие воспоминания о своей дореволюционной литературной жизни, Цветаева сумела спасти что-то от своих старых друзей и своего утраченного мира: в прозе Цветаевой на один краткий миг оживают тени.

Узнать больше:

- Цветаева Марина. Плененный дух: Сборник прозы. Перевод и редакция Дж. Марин Кинг. Woodstock & New York: Ardis Publishers, 2004. Впервые опубликовано в 1980 году, но это издание 2004 года в настоящее время находится в печати и доступно в мягкой обложке.

Русофил Читает любит независимых книготорговцев! Пожалуйста, подумайте о том, чтобы передать свой бизнес независимому книжному магазину при покупке следующего отличного книги, будь то новая или подержанная, — помогите сохранить разнообразие и активность сообщества книготорговцев.

Понравилась эта статья? Подпишитесь на список адресов электронной почты в нижней части страницы, чтобы получать последние сообщения прямо на ваш почтовый ящик!

© Brandy Harrison/Russophile Reads 2019

Нравится:

Нравится Загрузка…

На память о памяти Марии Степановой обзор – семейная история | Автобиография и мемуары

Российская поэтесса Мария Степанова, 1972 года рождения, достигла совершеннолетия на фоне всех потрясений постсоветских 90-х и связанных с ними новых писательских задач.

Она говорит нам, что пыталась написать эту книгу истории своей семьи в течение многих лет, в каком-то смысле с тех пор, как она была единственным ребенком, росла с родителями, бабушкой и дедушкой, а какое-то время еще и прабабушкой.

Не то чтобы история семьи Степановой заключала в себе самые страшные ужасы. В этом состоит неожиданность и в некотором роде узел, который ей нужно развязать: эти еврейские буржуазные доктора, инженеры и интеллектуалы, которые, как вы могли бы подумать, были идеально подготовлены к катастрофе, сумели лишь немногим сбежать, они выжили. «Раньше в моей жизни это давало мне повод для некоторого смущения, хотя причину этого трудно выразить словами и стыдно признать… Я должен был заметить, что мои предки почти не пытались сделать себя интересными… Никто из них воевали, были репрессированы или казнены». Есть только один сын двоюродной прабабушки, погибшей в блокадном Ленинграде и оставившей после себя письма к матери, пронзительные своей решительной жизнерадостностью. Как ты, мама? Как твои дела? Умоляю вас, не беспокойтесь обо мне, мне ничего не нужно, и у меня все хорошо. Я чувствую себя полностью здоровым.

«Раньше в моей жизни это давало мне повод для некоторого смущения, хотя причину этого трудно выразить словами и стыдно признать… Я должен был заметить, что мои предки почти не пытались сделать себя интересными… Никто из них воевали, были репрессированы или казнены». Есть только один сын двоюродной прабабушки, погибшей в блокадном Ленинграде и оставившей после себя письма к матери, пронзительные своей решительной жизнерадостностью. Как ты, мама? Как твои дела? Умоляю вас, не беспокойтесь обо мне, мне ничего не нужно, и у меня все хорошо. Я чувствую себя полностью здоровым.

Ее метод подобен альбому для вырезок, построению семейных портретов ориентировочно из тех фрагментов, которые у нее есть, заполняя их всем остальным, что кажется частью их мира и истории – или поглощает ее всеядный интерес, или всплывает в ее чтении, или подсказывает ее медитация. Хотя книга движется более или менее в хронологическом порядке по истории семьи, перемежаясь выдержками из их писем, она не предназначена для того, чтобы предлагать обычные детективные удовольствия, раскрывая скрытые секреты и проясняя то, что было неясным. Степанову больше привлекает то, как прошлое сопротивляется раскрытию. Путешествуя в Саратов, где когда-то жил ее прадед, она вырабатывает глубокое воображаемое сходство с «кривыми стенами» его дома, с сильными запахами «растений и зелени», с «высокими окнами», только чтобы потом узнать, что это был неправильный дом. В Починском, где выросла ее прабабушка Сарра, — «усохшая шелуха» 19город прошлого века, в трех часах езды от ближайшей станции — никаких следов семьи и даже еврейского кладбища не найти.

Хотя книга движется более или менее в хронологическом порядке по истории семьи, перемежаясь выдержками из их писем, она не предназначена для того, чтобы предлагать обычные детективные удовольствия, раскрывая скрытые секреты и проясняя то, что было неясным. Степанову больше привлекает то, как прошлое сопротивляется раскрытию. Путешествуя в Саратов, где когда-то жил ее прадед, она вырабатывает глубокое воображаемое сходство с «кривыми стенами» его дома, с сильными запахами «растений и зелени», с «высокими окнами», только чтобы потом узнать, что это был неправильный дом. В Починском, где выросла ее прабабушка Сарра, — «усохшая шелуха» 19город прошлого века, в трех часах езды от ближайшей станции — никаких следов семьи и даже еврейского кладбища не найти.

Сарра — самая яркая фигура в ее истории, заключенная в царские времена, выучившаяся на врача в Париже, затем лечащая советских детей; тем не менее, Степанова не работает над тем, чтобы вызвать в воображении ее реальное присутствие или оживить ее, как персонаж романа. Спасая свою семью от тотального повествования истории, она не хочет заверить нас в прочности прошлого или его связи с нами. История пытается осмыслить прошлое в настоящем. То, что она хочет вернуть, это скорее странность прошлого и его утраченность, восстановить обычную тоску при обычной смерти и при обычном исчезновении времени. «Память об утраченном, безутешная, меланхоличная, вести счет тех потерь, зная, что уже ничего нельзя вернуть».

Спасая свою семью от тотального повествования истории, она не хочет заверить нас в прочности прошлого или его связи с нами. История пытается осмыслить прошлое в настоящем. То, что она хочет вернуть, это скорее странность прошлого и его утраченность, восстановить обычную тоску при обычной смерти и при обычном исчезновении времени. «Память об утраченном, безутешная, меланхоличная, вести счет тех потерь, зная, что уже ничего нельзя вернуть».

Конечно, она не может игнорировать катастрофу, и она размышляет над книгой, в размышлениях о блокаде Ленинграда, или мимолетных ссылках на голод, или на чистки (которые так близко подошли к ее деду Николаю, заработавшему шрамы от вил в юности собирал налоги с крестьян для оплаты революции). Или на увлекательных страницах о ссоре между поэтами Осипом Мандельштамом и Мариной Цветаевой, или о Вальтере Беньямине, или о художнике-аутсайдере Шарлотте Соломон, уничтоженных в кровожадных конвульсиях середины века. Да и прошлое замазано своим небрежным вездесущим антисемитизмом (возмутительно, поэт Александр Блок о Мандельштаме: «К нему понемногу привыкаешь, жидовка прячется из виду, а художника видно»).

Мемуары преднамеренно блуждают, отвлекаются, кумулятивны, кратки – разум движется по своему огромному миру. Перевод Дагдейла кажется героическим читателю, не знающему русского, в своем постоянном внимательном внимании. Один раздел, например, состоит из описаний последовательности фотографий, на которых идентифицированы только некоторые предметы; в другом разделе Степанова подробно обсуждает автопортреты Рембрандта, в другом — интерес Алексея Толстого к языку признаний XVII века, полученных под пытками. Иногда меня успокаивало явное избыток размышлений и нагромождение деталей, а также присутствие стольких разных членов семьи, которые туманно остаются вне досягаемости воображения.