Внешняя политика России накануне Первой Мировой войны | Презентация к уроку по истории (9 класс):

Опубликовано 12.04.2020 — 17:42 — Паташ Габибович Пирмагомедов

Для закрепления новой темы

Скачать:

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Слайд 1

Как назывался договор, который был оформлен 1907г.? А) Антанта Б) Тройственный союз В) Союз 3-х императоров Г) Священный союзСлайд 2

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: ВАРИАНТ А

Слайд 3

Какое государство Россия и Англия разделили на сферы влияния? А ) Индия Б ) Турция В ) Персия(Иран) Г ) Афганистан

Слайд 4

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: ВАРИАНТ В

Слайд 5

Кто был главой МИДа когда было заключено англо-русское соглашение? А) А. Горчаков Б) П. Столыпин В) С. Сазонов Г) А. Извольский

Слайд 6

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: ВАРИАНТ Г

Слайд 7

В 1908г. произошел (-а-): А) Боснийский кризис Б) I Балканская война В) II Балканская война Г) Русско-турецкая война

Слайд 8

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: ВАРИАНТ А

Слайд 9

Какую территорию аннексировала Австро-Венгрия? А) Македония Б) Босния и Герцеговина В) Кипр Г) Мальта

Слайд 10

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: ВАРИАНТ Б

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

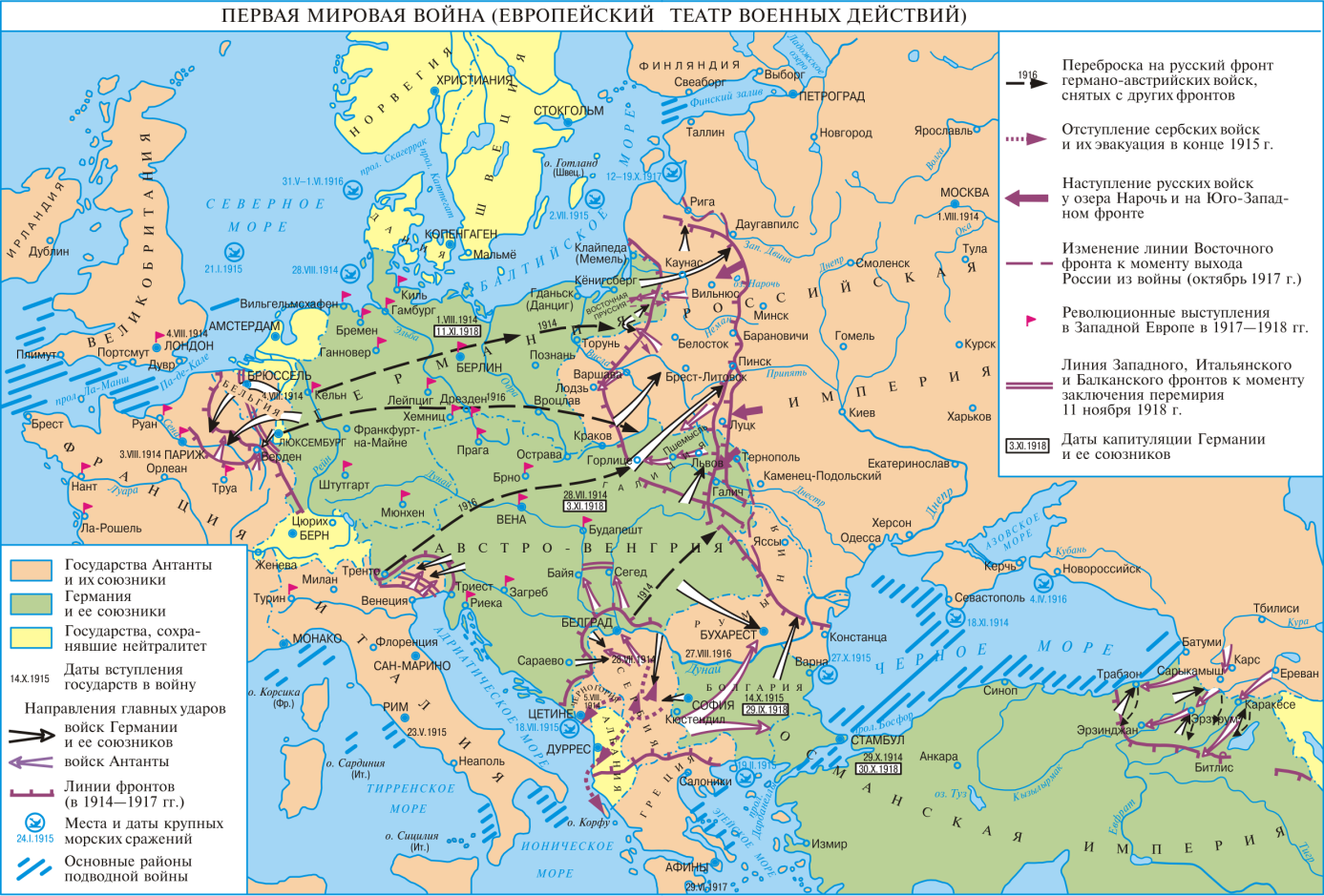

Проект урока «Россия в Первой мировой войне» (Первая мировая война глазами современников)

Проект урока «Россия в Первой мировой войне» (Первая мировая война глазами современников)В условиях современного школьного образования историческая дисциплина стала предметом повышенного обществ. ..

..

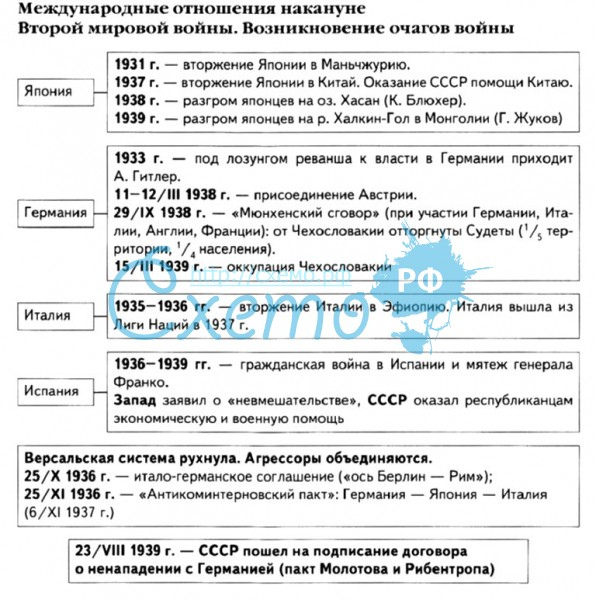

Методическая разработка урона на тему «Внешняя политика СССР накануне второй мировой войны (1939 – 1945 г.г.).»

Цель урока: формирование исторических знаний о сути изменений во внешней политике СССР накануне второй мировой войны.Задачи урока:1.Обучающая-: обеспечить в ходе урока усвоение:1)факторов, повлиявших …

План-конспект урока по теме «Внешняя политика СССР после Второй мировой войны. У истоков «холодной войны» для 9 класса

Методическая разработка урока на базе Исторического парка «Россия — моя история"…

презентация по истории «Россия накануне Первой мировой войны»

презентация по истории «Россия накануне Первой мировой войны"…

Методическая разработка урока «Внешняя политика СССР накануне второй мировой войны (1939-1945 гг.)

Разработка урока в контексте ФГОС и требований ИКС…

Презентация по истории «Россия и мир накануне Первой Мировой войны»

В презентации наглядно представлен материал по теме и использован соответствующий иллюстративный материал (карты, карикатуры, изображения), что облегчит изучение новой темы!. ..

..

Россия и мир накануне Первой мировой войны

Индустриальный рост привёл к усилению территориальной экспансии. Завершился колониальный раздел Африки. Усилилось проникновение ведущих мировых держав в Китай, на Ближний и Средний Восток. К само…

Поделиться:

«Русский щит должен быть прибит к вратам Царьграда»: взгляды русских консерваторов на цели России в Первой мировой войне

А.А. Иванов

«Русский щит должен быть прибит к вратам Царьграда»:

взгляды русских консерваторов на цели России

в Первой мировой войне

Аннотация

Статья посвящена анализу взглядов русских консерваторов начала XX в. на цели России в Первой мировой войне. В публикации комплексно рассматривается отношение правых к территориальному расширению Российской империи за счет германских, австро-венгерских и турецких владений.

Ключевые слова

Русские консерваторы, русские правые, Первая мировая война, внешняя политика Российской империи.

Andrey A. Ivanov

«Russian shield must be hung on the Istanbul’s gates»

The Views of Russian Conservatives on the Aims of Russia in World War I

Abstract

The article analyses the views of Russian conservatives of the beginning of the 20th century on the aims of Russia in World War I. The relations of rights to widening of the Russian Empire on the account of German, Austro-Hungarian and Turkish areas are investigated in details in this publication.

Key words

Russian conservatives, Russian rights, World War I, foreign policy of Russian Empire.

Накануне Первой мировой войны русские консерваторы выступали с критикой внешнеполитического курса правительства, который сближал самодержавную Россию с парламентскими Англией и Францией и тем самым толкал страну к невыгодному для нее конфликту с кайзеровской Германией. Не желая ссориться с политически и династически близкой Германией, бывшей к тому же важным экономическим партнером России, консервативные круги не проявляли перед Первой мировой войны никаких экспансионистских настроений и были, в подавляющем большинстве своем, чужды панславизма, т.

Наиболее аргументировано предвоенная позиция русских консервативных кругов была выражена в известной «Записке», поданной императору Николаю II лидером правой группы Государственного совета П.Н. Дурново. Предупреждая правящие сферы, что война с Германией может обернуться катастрофой, Дурново обращал внимание на то, что «жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства двух государств»[3].

На вопрос существуют ли такие выгоды, «которые искупили бы все трудности и жертвы, неизбежные при исключительной по вероятной своей напряженности войны», Дурново давал следующий ответ: «Будущее Германии на морях, то есть там, где у России, по существу наиболее континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов. Заморских колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет, а сообщение между различными частями империи легче сухим путем, нежели морем. Избытка населения, требующего расширения территории, у нас не ощущается, но даже с точки зрения новых завоеваний, что может дать нам победа над Германией? Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управляться.

«В Закавказье, — продолжал Дурново, — мы, в результате войны, могли бы территориально расшириться лишь за счет населенных армянами областей, что, при революционности современных армянских настроений и мечтаниях о великой Армении, едва ли желательно, и в чем, конечно, Германия еще меньше, чем Англия, стала бы нам препятствовать, будь мы с нею в союзе. Действительно же полезные для нас и территориальные, и экономические приобретения доступны лишь там, где наши стремления могут встретить препятствия со стороны Англии, а отнюдь не Германии. Персия, Памир, Кульджа, Кашгария, Джунгария, Монголия, Урянхайский край — все это местности, где интересы России и Германии не сталкиваются, а интересы России и Англии сталкивались неоднократно».

Единственное, что по мнению консервативного аналитика было бы действительно ценным приобретением, так это получение контроля над черноморскими проливами, «но, думается, — замечал он, — достижение этой цели едва ли требует войны с Германией. Ведь Англия, а совсем не Германия, закрывала нам выход из Черного моря.

Разразившаяся вопреки желаниям правых война заставила консерваторов менять риторику – раз предотвратить войну не получилось, нужно было постараться извлечь из нее максимальные выгоды. И правые поспешили выдвинуть программу своих требований к войне. Представителями консервативного лагеря отмечалось, что раз Германия и Австро-Венгрия осмелились бросить нам вызов, то Россия обязана воспользоваться судьбоносным моментом для достижения своих исторических задач.

Первое место среди них занимало требование сокрушения германского империализма, милитаризма и национализма «как главного в настоящее время врага славянства и России», для чего совершенно необходимым представлялось превращение Германской империи в прежний союз немецких государств с низведением Пруссии «на ее прежнее скромное место», с восстановлением всех областей и государств, «проглоченных» ею ранее (Ганновер, Шлезвиг, Гольштейн и др. ). Только в этом случае, считали русские правые, будет исключена возможность всякого возрождения германского империализма. «Прежде всего предстоит, конечно, сократить и обезвредить Германскую империю, которая до того вознеслась, что другим державам нельзя было шагу ступить без нарушения ее вездесущих интересов и без ее позволения; причем австрийские интересы составляли только часть германских, — писал в 1914 г. видный русский историк и член ряда монархических организаций Д.И. Иловайский. — В особенности страдало от них славянство. Какая-либо крошечная Черногория не смела удержать за собою отвоеванный у турок старый сербский Скадр (Скутари), и принуждена была отдать его сочиненному Австро-Германией Албанскому княжеству. Облагодетельствовавшая Германию Россия уже не могла вести никакой войны на Ближнем или Дальнем Востоке, не заплатив дорого Берлину за его нейтралитет, как это было в Японскую войну с торговым договором. Всякий шаг России в пользу единоплеменных народностей вызывал негодование и противодействие, открытое в Вене, скрытое в Берлине.

). Только в этом случае, считали русские правые, будет исключена возможность всякого возрождения германского империализма. «Прежде всего предстоит, конечно, сократить и обезвредить Германскую империю, которая до того вознеслась, что другим державам нельзя было шагу ступить без нарушения ее вездесущих интересов и без ее позволения; причем австрийские интересы составляли только часть германских, — писал в 1914 г. видный русский историк и член ряда монархических организаций Д.И. Иловайский. — В особенности страдало от них славянство. Какая-либо крошечная Черногория не смела удержать за собою отвоеванный у турок старый сербский Скадр (Скутари), и принуждена была отдать его сочиненному Австро-Германией Албанскому княжеству. Облагодетельствовавшая Германию Россия уже не могла вести никакой войны на Ближнем или Дальнем Востоке, не заплатив дорого Берлину за его нейтралитет, как это было в Японскую войну с торговым договором. Всякий шаг России в пользу единоплеменных народностей вызывал негодование и противодействие, открытое в Вене, скрытое в Берлине.

Другим пунктом внешнеполитической программы правых было требование объединения под скипетром русского царя всех славянских земель, некогда являвшихся частью русского государства.

На повестке дня в программе правых также был пункт об объединении под властью русского царя всех польских земель, частично принадлежавших в данный период Австро-Венгрии и Германии. Консервативный лагерь провозглашал объединение и освобождение Польши «в этнографических пределах»[14], которые трактовались порой довольно широко. Так, Д. И. Иловайский полагал, что для «западной и польской Галиции <…> самое подходящее было бы воссоединение ее с Варшавским и Познанским краями (с присоединением той части Силезии, которая клином вдается между ними) и образование самостоятельного государственного организма»[15]. Но при этом Иловайский настаивал на том, чтобы будущая единая Польша под скипетром русского императора, была отгорожена от остальной России таможенной чертой, «чтобы боле развитая польско-немецкая промышленность никоим образом не подрывала русскую». Кроме того, добавлял он, «нельзя гражданам и уроженцам Польши давать права русского гражданства, права служить, торговать, приобретать недвижимость и т.д., т.е. отнимать хлеб у русских и оттеснять их от каких-либо мест, занятий и предприятий, как это происходило до сих пор и как это в особенности резко бросается в глаза в ненормальных отношениях автономной Финляндии к империи»[16]. О возможных для империи проблемах при приобретении ею западно-украинских и польских земель (о которых, напомним, еще до войны предупреждал П.

Так, Д. И. Иловайский полагал, что для «западной и польской Галиции <…> самое подходящее было бы воссоединение ее с Варшавским и Познанским краями (с присоединением той части Силезии, которая клином вдается между ними) и образование самостоятельного государственного организма»[15]. Но при этом Иловайский настаивал на том, чтобы будущая единая Польша под скипетром русского императора, была отгорожена от остальной России таможенной чертой, «чтобы боле развитая польско-немецкая промышленность никоим образом не подрывала русскую». Кроме того, добавлял он, «нельзя гражданам и уроженцам Польши давать права русского гражданства, права служить, торговать, приобретать недвижимость и т.д., т.е. отнимать хлеб у русских и оттеснять их от каких-либо мест, занятий и предприятий, как это происходило до сих пор и как это в особенности резко бросается в глаза в ненормальных отношениях автономной Финляндии к империи»[16]. О возможных для империи проблемах при приобретении ею западно-украинских и польских земель (о которых, напомним, еще до войны предупреждал П. Н. Дурново) писал в 1915 г. и такой видный правый деятель как К.Н. Пасхалов: «Я вообще убежден, что, по окончании возникших войн, для нас настанет самое трудное, самое тяжелое время. Вместить в свое лоно тройное число поляков, в примирение которых с нами я ничуть не верю, – четыре миллиона мазепинцев (т.е. украинских сепаратистов. — А.И.), да еще миллион галицких жидов, — все это едва ли будет способствовать процветанию и спокойствию государства»[17]. Но подобные рассуждения проскакивали лишь в доверительных частных письмах, публично же сомневаться в необходимости дальнейшего расширения имперских границ за счет польских и западно-украинских территорий было политически проигрышно, особенно учитывая тот факт, что несмотря на занятую правыми с самого начала войны патриотическую позицию, политические оппоненты продолжали обвинять их в германофильстве и не радении об интересах родины[18].

Н. Дурново) писал в 1915 г. и такой видный правый деятель как К.Н. Пасхалов: «Я вообще убежден, что, по окончании возникших войн, для нас настанет самое трудное, самое тяжелое время. Вместить в свое лоно тройное число поляков, в примирение которых с нами я ничуть не верю, – четыре миллиона мазепинцев (т.е. украинских сепаратистов. — А.И.), да еще миллион галицких жидов, — все это едва ли будет способствовать процветанию и спокойствию государства»[17]. Но подобные рассуждения проскакивали лишь в доверительных частных письмах, публично же сомневаться в необходимости дальнейшего расширения имперских границ за счет польских и западно-украинских территорий было политически проигрышно, особенно учитывая тот факт, что несмотря на занятую правыми с самого начала войны патриотическую позицию, политические оппоненты продолжали обвинять их в германофильстве и не радении об интересах родины[18].

Естественно, что одним из программных пунктов правого лагеря стало требование передачи России проливов, составляющих выход к Черному морю с соответствующими участками суши на европейском и азиатском берегах. Эта древняя историческая задача России, говорили они, должна была быть абсолютно удовлетворена, а потому правые настаивали, чтобы до окончания войны точно и определенно было «выговорено» у союзников «полное и безусловное владение проливами, Константинополем, Адрианополем и соответствующими областями с Галлиполи, а также солидной областью, прилегающей к Мраморному морю в Малой Азии» (Н.Е. Марков)[19].

Эта древняя историческая задача России, говорили они, должна была быть абсолютно удовлетворена, а потому правые настаивали, чтобы до окончания войны точно и определенно было «выговорено» у союзников «полное и безусловное владение проливами, Константинополем, Адрианополем и соответствующими областями с Галлиполи, а также солидной областью, прилегающей к Мраморному морю в Малой Азии» (Н.Е. Марков)[19].

При этом правые подчеркивали, что стремление к проливам «объясняется не только религиозно-культурными побуждениями», но и насущными военно-промышленными интересами, поскольку «обладание берегами Босфора с правом укреплять их и не пропускать враждебных судов необходимо нам для облегчения охраны громадного Черноморского побережья», а «наши торгово-промышленные интересы требуют, чтобы наши торговые суда были обеспечены свободным выходом в Средиземное море, через которое мы вывозили в Европу наше сырье»[20]. В связи с этим идея «нейтрализации» проливов ими категорически отвергалась. Как замечал монархист Н. Д. Облеухов, «для утверждения англо-русского союза на долгие времена существенно необходимо, чтобы преимущественное право России на Босфоре было признано вполне определенно и недвусмысленно», причем российская дипломатия должна «притязать на то, чтобы нам предоставили обе стороны Босфорского побережья на тех же основаниях, на которых оно принадлежит в настоящее время Турции». В случае же замены турецкого владычества на Босфоре «нейтрализацией», т.е. передачей Босфора в совместное заведывание европейского «концерта», заключал правый публицист, мы «променяем кукушку на ястреба», т. к. вместо ослабленной Турции «получим у входной двери в наше домашнее море коалицию сильных морских держав»[21].

Д. Облеухов, «для утверждения англо-русского союза на долгие времена существенно необходимо, чтобы преимущественное право России на Босфоре было признано вполне определенно и недвусмысленно», причем российская дипломатия должна «притязать на то, чтобы нам предоставили обе стороны Босфорского побережья на тех же основаниях, на которых оно принадлежит в настоящее время Турции». В случае же замены турецкого владычества на Босфоре «нейтрализацией», т.е. передачей Босфора в совместное заведывание европейского «концерта», заключал правый публицист, мы «променяем кукушку на ястреба», т. к. вместо ослабленной Турции «получим у входной двери в наше домашнее море коалицию сильных морских держав»[21].

Менее категоричен в отношении проливов был Д.И. Иловайский. «Если вместе с Царьградом удержим за собой прилегающую часть Фракии, владение северными берегами до некоторой степени может быть обеспечено, — рассуждал он. — А чем обеспечите его с юга? Неужели завоевывать для этого и прилегающую часть Малой Азии? Во всяком случае, пришлось бы не только укрепиться, но и держать там целую армию. Все это потребовало бы страшных, непосильных расходов, и все-таки в случае войны не обеспечивало бы нас от прорыва укрепленной линии заграждением проливов с какой-либо, особенно с южной, стороны. Вот почему я всегда проповедовал иметь в своих руках только ключ к Черному морю, т. е. Босфор, чтобы в случае нужды мы могли запереть двери и охранять безопасность нашего юга от нападений неприятельского флота»[22]. Но такая точка зрения не встречала сочувствия у лидера Союза русского народа Н. Е. Маркова, заявлявшего с кафедры Государственной думы в марте 1916 г.: «…Дать России Босфор и не давать ей Дарданелл? Первую дверь нам позволяют замкнуть на ключ, а вторую предлагают оставить для кого-то другого. <…> Если это так, то это соглашение никоим образом русского народа удовлетворить не может. Русскому народу нужно не обманное, не лицемерное частичное разрешение вопроса о проливах, ему нужен полный, безусловный, навсегда свободный выход в Средиземное море, и этот выход должен быть сделан без всяких экивоков и недоговорок»[23].

Все это потребовало бы страшных, непосильных расходов, и все-таки в случае войны не обеспечивало бы нас от прорыва укрепленной линии заграждением проливов с какой-либо, особенно с южной, стороны. Вот почему я всегда проповедовал иметь в своих руках только ключ к Черному морю, т. е. Босфор, чтобы в случае нужды мы могли запереть двери и охранять безопасность нашего юга от нападений неприятельского флота»[22]. Но такая точка зрения не встречала сочувствия у лидера Союза русского народа Н. Е. Маркова, заявлявшего с кафедры Государственной думы в марте 1916 г.: «…Дать России Босфор и не давать ей Дарданелл? Первую дверь нам позволяют замкнуть на ключ, а вторую предлагают оставить для кого-то другого. <…> Если это так, то это соглашение никоим образом русского народа удовлетворить не может. Русскому народу нужно не обманное, не лицемерное частичное разрешение вопроса о проливах, ему нужен полный, безусловный, навсегда свободный выход в Средиземное море, и этот выход должен быть сделан без всяких экивоков и недоговорок»[23].

Среди других пунктов внешнеполитической программы русских правых можно назвать требование присоединения к России Армении с Трапезундом и северной половины Персии (Н. Е. Марков)[24], а также полное удаление турок с Балканского полуострова (Д. И. Иловайский)[25].

Особую заботу правых вызывала будущая судьба Константинополя. «Это есть самая древняя наша историческая задача, которая должна быть абсолютно удовлетворена. Русский щит должен быть прибит к вратам Царьграда, над св. Софией должен заблистать снова православный крест»[26], — декларировали они с трибуны Государственной думы. «И если мы, Русский Народ, в этой войне победим, — с пафосом резюмировал председатель Главного совета Союза русского народа Н. Е. Марков, — то на всю вселенную раздастся радостный могучий Русский глас:

|

Прошла Русь варяжская — Новгородская! Прошла Русь византийская — Киевская! Прошла Русь татарская — Московская! Прошла Русь немецкая — Петербургская! Да здравствует Русь Славянская — Цареградская»![27] |

Впрочем, в отношении Константинополя были и другие мнения. Так, например, в отличие от других консерваторов, Д. И. Иловайский сомневался в целесообразности занятия Царьграда русскими войсками с последующим его подчинением России. «Тут желание очистить многовековую святыню от мусульманского налета и отслужить торжественную православную обедню в храме св. Софии должно быть согласовано со средствами и нуждами самой России, чтобы такая обедня не обошлась ей слишком дорого, — рассуждал он. — Да еще нужно принять все меры, чтобы мусульманский фанатизм не взорвал православную святыню, при благосклонном участии полухристиан, полуязычников немцев»[28]. Соглашался с ним и такой «патриарх» русских правых как К. Н. Пасхалов, пессимистично настроенный относительно осуществления заявленных внешнеполитических целей: «Лестно снова водрузить крест на Св. Софии и получить ключ от проливов, но сбудется ли это даже при блестяще успешной кампании… <…> А чтобы сделаться хозяевами выхода из Черного моря, надо взять не один только Константинополь, но оба берега Босфора, Мраморное море и Дарданеллы, и окружиться вечными непримиримыми врагами, все мечты которых будут в том, чтобы нас оттуда выгнать… Нет, теперь очевидно, что беспримерная военная слава принесет нам беспримерные горькие плоды»[29].

Так, например, в отличие от других консерваторов, Д. И. Иловайский сомневался в целесообразности занятия Царьграда русскими войсками с последующим его подчинением России. «Тут желание очистить многовековую святыню от мусульманского налета и отслужить торжественную православную обедню в храме св. Софии должно быть согласовано со средствами и нуждами самой России, чтобы такая обедня не обошлась ей слишком дорого, — рассуждал он. — Да еще нужно принять все меры, чтобы мусульманский фанатизм не взорвал православную святыню, при благосклонном участии полухристиан, полуязычников немцев»[28]. Соглашался с ним и такой «патриарх» русских правых как К. Н. Пасхалов, пессимистично настроенный относительно осуществления заявленных внешнеполитических целей: «Лестно снова водрузить крест на Св. Софии и получить ключ от проливов, но сбудется ли это даже при блестяще успешной кампании… <…> А чтобы сделаться хозяевами выхода из Черного моря, надо взять не один только Константинополь, но оба берега Босфора, Мраморное море и Дарданеллы, и окружиться вечными непримиримыми врагами, все мечты которых будут в том, чтобы нас оттуда выгнать… Нет, теперь очевидно, что беспримерная военная слава принесет нам беспримерные горькие плоды»[29].

Отдельно правыми проговаривалось освобождение от турок и дальнейшая передача в совместное владение и управление с союзниками Святой земли (Палестины). Иловайский называл этот вопрос «вопросом величайшей важности для всего христианского мира» и требовал «освобождения Гроба Господня и Святой земли из рук мусульманских»[30]. А архиепископ Антоний (Храповицкий) призывая очищать от турок не только Европу, но и весь Православный Восток — «Господень Гроб, Голгофу, Вифлеем, Дамаск, Бейрут и вообще все православные епархии» — считал, что «если в настоящую войну удалось бы только очистить от них Константинополь, то на это следовало бы взирать лишь как на первый этап освобождения христианства и непременно обеспечить за собою сильный и постоянный натиск на дальнейшие пределы турок, населенные православными греками и православными арабами»[31]. В связи с этим владыка желал, чтобы Россия восстановила Византийскую империю, «объединив теперешнюю свободную Грецию с Царьградом под мирскою властью Самодержца-грека и под духовною властью Вселенского греческого Патриарха», тем самым отблагодарив «эллинский народ за то, что он некогда освободил нас от рабства диавола и ввел в свободу чад Божиих, соделав нас христианами»[32]. Что же касается самой России, то она, по мнению архипастыря, должна была при содействии восстановленной Византии «овладеть широкой лентой земли от Южного Кавказа до Дамаска и Яффы и овладеть Сирией и Палестиной, открыв для себя берег Средиземного моря и соединив его с Кавказом железными дорогами»[33].

Что же касается самой России, то она, по мнению архипастыря, должна была при содействии восстановленной Византии «овладеть широкой лентой земли от Южного Кавказа до Дамаска и Яффы и овладеть Сирией и Палестиной, открыв для себя берег Средиземного моря и соединив его с Кавказом железными дорогами»[33].

А чтобы все эти пожелания не остались неосуществленными проектами, правый лагерь на протяжении всей войны настоятельно рекомендовал правительству следовать примеру союзников, прежде всего Англии, «которые при всей необходимости отражать врага, при всей необходимости вести войну до конца, тем не менее, мудро и разумно берегут свои войска, дабы к моменту заключения мира не быть окончательно обессиленными»[34]. Как отмечалось в жандармском отчете о настроениях политических партий, правых очень беспокоил риск того, что в войне, ведущейся преимущественно русскими силами, «победа достанется англичанам»[35]. В связи с этим одним из видных членов правой группы Государственного совета, А. А. Римским-Корсаковым, указывалось правительству: «Необходимо использовать все силы союзников, не упуская из виду, что гнет Англии в итоге так же недопустим, как и немецкий»[36]. А видный правый публицист П. Ф. Булацель напоминая 165-й стих из первой песни «Илиады», в котором повествуется о том, как фессалийцы, приводимые Ахиллесом, выказавшие в Троянской войне чудеса храбрости, при дележе добычи всегда оказывались обойденными микенским царем Агамемноном, проводил следующую аналогию: «История постоянно повторяется, и Россия уже много раз оказывалась в положении фессалийцев, вынесших всю тяжесть союзной троянской борьбы на своих могучих плечах!<…> Долг каждого любящего свою родину российского гражданина предостеречь от этого наше правительство, пока еще не поздно.<…> Дай Бог, чтобы наш министр иностранных дел представил бы в Государственной Думе хотя какие-нибудь доказательства, что на этот раз Англия не будет подражать Агамемнону»[37].

Римским-Корсаковым, указывалось правительству: «Необходимо использовать все силы союзников, не упуская из виду, что гнет Англии в итоге так же недопустим, как и немецкий»[36]. А видный правый публицист П. Ф. Булацель напоминая 165-й стих из первой песни «Илиады», в котором повествуется о том, как фессалийцы, приводимые Ахиллесом, выказавшие в Троянской войне чудеса храбрости, при дележе добычи всегда оказывались обойденными микенским царем Агамемноном, проводил следующую аналогию: «История постоянно повторяется, и Россия уже много раз оказывалась в положении фессалийцев, вынесших всю тяжесть союзной троянской борьбы на своих могучих плечах!<…> Долг каждого любящего свою родину российского гражданина предостеречь от этого наше правительство, пока еще не поздно.<…> Дай Бог, чтобы наш министр иностранных дел представил бы в Государственной Думе хотя какие-нибудь доказательства, что на этот раз Англия не будет подражать Агамемнону»[37].

Для того, чтобы российский МИД по окончании войны не продешевил, одним из лидеров русских правых В. М. Пуришкевичем в 1916 г. было создано «Общество русской государственной карты», имевшее целью «выработку основных положений, на которых Россия, после победоносной войны, может заключить мир, осуществляющий ее исторические, национальные, государственные и славянские задачи»[38]. «Необходимо, чтобы народ был осведомлен об истинных задачах воинствующего империализма тевтонов и об истинных исторических своих задачах, дабы в момент мира он не продешевил, не проиграл, не продал за чечевичную похлебку свои права тем союзникам, которые сейчас с нами в дружбе, а потом будут требовать каждый для себя побольше», — указывал Пуришкевич в одной из своих работ[39]. Итогом деятельности общества должно было стать составление и массовое издание такой послевоенной карты мира, «которая была бы приятна русскому народу, но и приемлема для Европы и признана нашими союзниками»[40].

М. Пуришкевичем в 1916 г. было создано «Общество русской государственной карты», имевшее целью «выработку основных положений, на которых Россия, после победоносной войны, может заключить мир, осуществляющий ее исторические, национальные, государственные и славянские задачи»[38]. «Необходимо, чтобы народ был осведомлен об истинных задачах воинствующего империализма тевтонов и об истинных исторических своих задачах, дабы в момент мира он не продешевил, не проиграл, не продал за чечевичную похлебку свои права тем союзникам, которые сейчас с нами в дружбе, а потом будут требовать каждый для себя побольше», — указывал Пуришкевич в одной из своих работ[39]. Итогом деятельности общества должно было стать составление и массовое издание такой послевоенной карты мира, «которая была бы приятна русскому народу, но и приемлема для Европы и признана нашими союзниками»[40].

Но разразившаяся в 1917 г. революция, низвергнувшая монархию и ее защитников, а также последовавший за ней развал фронта, приход к власти большевиков и сепаратный выход России из войны, полностью разрушили все проекты правых — вместо расширения имперских границ произошло крушение Российской империи. Случилось то, чего консервативный лагерь справедливо опасался накануне войны: вместо блистательной и славной победы произошел слом последних авторитарных европейских монархий на месте которых, выражаясь словами Н. Е. Маркова, явились «Аттилы, имя которым социал-демократы…»[41]

Случилось то, чего консервативный лагерь справедливо опасался накануне войны: вместо блистательной и славной победы произошел слом последних авторитарных европейских монархий на месте которых, выражаясь словами Н. Е. Маркова, явились «Аттилы, имя которым социал-демократы…»[41]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Цит. по: Ромов Р.Б. Фракция правых в III Государственной думе (1907–1912). Дис. … канд. ист. наук. М., 2003. С. 335.

[2] Бородин А.П. П. Н. Дурново: портрет царского сановника // Отечественная история. 2000. №3. С. 65–66.

[3] Дурново П.Н. Записка / Публ. и вступ. ст. М. Павловича // Красная новь. 1922. №6 (10). С. 189.

[4] Там же. С. 189-190.

[5] Там же. С. 190.

[6] Там же.

[7] Кремль Иловайского. 1914. 30 декабря.

[8] Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стенографические отчеты. Стб. 2792.

[9] Российский государственный исторический архив (Далее — РГИА). Ф. 1278. Оп. 5. Д. 201. Л. 123-125; Государственная дума. Созыв IV. Сессия III. Стенографические отчеты. Стб. 69-71; Новое время. 1915. 28 января (10 февраля).

Созыв IV. Сессия III. Стенографические отчеты. Стб. 69-71; Новое время. 1915. 28 января (10 февраля).

[10] Государственный совет. Стенографический отчет. 1913-1914 гг. Сессия X. Стб. 118-119.

[11] Никон (Рождественский), архиеп. Мои дневники. Вып. 5. 1914. Сергиев Посад, 1915. С. 125.

[12] Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начала XX вв.). СПб., 1998. С. 406.

[13] Кремль Иловайского. 1914. 30 декабря.

[14] Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стенографические отчеты. Стб. 2792.

[15] Кремль Иловайского. 1914. 30 декабря.

[16] Там же.

[17] «Не понимают величия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пасхалова 1914-1917 годов / Вступ. ст. и публ. Ю.И. Кирьянова // Источник. 1995. №6. С. 6–7.

[18] См.: Иванов А.А. «Германофильство» русских правых накануне и во время Первой мировой войны: мифы и факты // Вестник Чебоксарского кооперативного института. 2009. №1 (3). С. 202–212.

2009. №1 (3). С. 202–212.

[19] Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стенографические отчеты. Пг., 1916. Стб. 3303.

[20] Ухтубужский П. [Облеухов Н.Д.] Русские интересы в вопросе об англо-русских отношениях // Русское знамя. 1916. 18 марта.

[21] Там же.

[22] Кремль Иловайского. 1914. 30 декабря.

[23] Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стенографические отчеты. Пг., 1916. Стб. 3303-3304.

[24] Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стенографические отчеты. Пг., 1916. Стб. 3303.

[25] Кремль Иловайского. 1914. 30 декабря.

[26] РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 201. Л. 124-125.

[27] Вестник Союза русского народа. 1915. 9 августа.

[28] Кремль Иловайского. 1914. 30 декабря.

[29] «Не понимают величия русской государственной идеи». Переписка К.Н. Пасхалова 1914-1917 годов / Вступ. ст. и публ. Ю.И. Кирьянова // Источник. 1995. №6. С. 6-7.

[30] Кремль Иловайского. 1914. 30 декабря.

[31] Антоний (Храповицкий). Чей должен быть Константинополь? Ростов-на-Дону, 1916. С. 8.

Чей должен быть Константинополь? Ростов-на-Дону, 1916. С. 8.

[32] Там же. С. 9.

[33] Там же.

[34] История внешней политики России. Конец XIX – начало XX века (от русско-французского союза до Октябрьской революции). М., 1999. С. 512.

[35] Политическое положение России накануне Февральской революции в жандармском освещении / Публ. М. Покровский // Красный архив. 1926. Т. 4 (17). С. 23.

[36] Программа Союза русского народа перед Февральской революцией / Публ. И. Тоболин // Красный архив. 1927. Т. 1 (20). С. 243.

[37] Булацель П.Ф. Дневники // Российский гражданин. 1916. №5. 31 января. С. 15.

[38] Государственный архив Российский Федерации (ГАРФ). Ф. 117. Оп. 1. Д. 698. Л. 7. Подробнее см.: Иванов А.А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика (1870-1920). М.; СПб., 2011. С. 214-218.

[39] Пуришкевич В.М. Чего хочет Вильгельм II от России и Англии в великой битве народов. Пг., 1916. С. 70.

[40] Пуришкевич В.М. Дневник // Последние дни Распутина. М., 2005. С. 59.

[41] Цит. по: Богоявленский Д.Д. Проблема лидерства в Союзе русского народа. М., 2012. С. 177.

Об авторе:

Иванов Андрей Александрович — доктор исторических наук, доцент кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Мир не ускользает от Запада – внешняя политика

С тех пор, как в феврале прошлого года Россия начала вторжение в Украину, комментаторы в Европе и США сетовали на то, что немногие страны за пределами Запада предложили Киеву реальную поддержку. В прошлом году мне часто задавали вопрос, почему так много стран не участвовали в этом. Действительно, политики и дипломаты в Африке, Азии и Латинской Америке предложили Украине ограниченную поддержку и предположили, что Запад частично виноват в войне России.

С тех пор, как в феврале прошлого года Россия начала вторжение в Украину, комментаторы в Европе и США сетовали на то, что немногие страны за пределами Запада предложили Киеву реальную поддержку. В прошлом году мне часто задавали вопрос, почему так много стран не участвовали в этом. Действительно, политики и дипломаты в Африке, Азии и Латинской Америке предложили Украине ограниченную поддержку и предположили, что Запад частично виноват в войне России.

В прошлом году мне часто задавали вопрос, почему так много стран не участвовали в этом. Действительно, политики и дипломаты в Африке, Азии и Латинской Америке предложили Украине ограниченную поддержку и предположили, что Запад частично виноват в войне России.

На первый взгляд может показаться, что большая часть мира ускользает от Запада — в лучшем случае занимая нейтральную позицию, а в худшем — склоняясь в сторону России и Китая. Но это описание является упрощенным: оно не позволяет понять истоки незападной позиции в отношении войны России на Украине и угрожает создать раскол между так называемым Западом и остальными, на что жалуются некоторые комментаторы. Украина, Соединенные Штаты и их партнеры будут в наилучшем положении для привлечения и удержания незападных стран, если они сначала поймут, что ими движет.

Страны за пределами Запада не хранят полного молчания по поводу войны России на Украине, и многие даже выражают сочувствие Киеву. В марте прошлого года 141 из 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за осуждение российской агрессии; в это число входило большинство всех региональных групп в ООН. Такое же число выступило против самопровозглашенной президентом России Владимиром Путиным аннексии украинских территорий в октябре прошлого года. Тем не менее, большинство незападных стран не вводили экономических санкций против России.

Такое же число выступило против самопровозглашенной президентом России Владимиром Путиным аннексии украинских территорий в октябре прошлого года. Тем не менее, большинство незападных стран не вводили экономических санкций против России.

Некоторые из крупнейших игроков на глобальном юге, включая Китай, Индию и Южную Африку, постоянно отказываются подписывать резолюции с критикой России на форумах ООН. Когда в январе Преторию посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его южноафриканский коллега заявил, что поставки оружия НАТО Украине направлены на то, чтобы поставить Россию «на колени». Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поставил в неловкое положение канцлера Германии Олафа Шольца на совместной пресс-конференции, предположив, что Украина и НАТО несут некоторую ответственность за блокирование мира. Официальные лица США и Европы первоначально лоббировали эти влиятельные незападные державы с целью изменить их позицию, но они все больше смиряются со своей позицией.

Легко понять, почему многие украинские чиновники и их союзники чувствуют себя преданными многими незападными государствами. В прошлом году высокопоставленный украинский чиновник сказал мне, что африканские государства «ненавидят» их страну. И поскольку эксперты в области внешней политики пытаются определить будущее глобального порядка после войны, также понятно, что многие рассматривают незападные государства как образующие новый блок, подобный Движению неприсоединения во время холодной войны. .

Такой анализ убедителен на первый взгляд, но он не выдерживает тщательного анализа. Во-первых, нет никаких реальных признаков того, что Движение неприсоединения обрело новую жизнь или что африканские, азиатские и латиноамериканские лидеры координируют свои позиции в отношении войны в Украине. Многие страны встали на сторону Украины в решающем голосовании — например, против путинской аннексии — несмотря на риск отчуждения России. Даже государства, которые не поддержали эти голоса, такие как Китай и Индия, признали, что право Украины на территориальную целостность имеет значение, и предостерегли от применения ядерного оружия.

На ежегодном саммите G-20 на Бали, Индонезия, в ноябре прошлого года официальные лица принимающей стороны разработали сложное совместное коммюнике, включающее пространное осуждение войны России. Однако на недавнем министерском саммите G-20 Китай отказался одобрить ту же формулировку, и совместное коммюнике опубликовано не было. Тем не менее, будь то в ООН или в G-20, большинство незападных государств не поддерживают Москву. Вместо этого они, похоже, подстраховывают свои ставки на войну, предлагая Украине некоторую поддержку, не разрывая принципиально свои связи с Россией.

Некоторые из этих стран, например Индия, расширили торговлю с Россией с тех пор, как она впервые вторглась в Украину. Но даже члены Европейского Союза в прошлом году ясно дали понять, что они не могут разорвать экономические связи с Россией в одночасье и продолжали закупать энергию, изыскивая альтернативные источники. Кроме того, Украина получила помощь от стран, которые не разорвали все связи с Москвой. Турция не ввела санкции против России, но отправила оружие в Украину и разработала Черноморскую зерновую инициативу, чтобы доставить украинские сельскохозяйственные поставки на мировые рынки; Саудовская Аравия также способствовала обмену пленными.

Турция не ввела санкции против России, но отправила оружие в Украину и разработала Черноморскую зерновую инициативу, чтобы доставить украинские сельскохозяйственные поставки на мировые рынки; Саудовская Аравия также способствовала обмену пленными.

У незападных стран есть веские причины сохранять определенную дистанцию как с Западом, так и с Россией. По общему признанию, некоторые лидеры на глобальном юге руководствуются радужным, а иногда и ошибочным взглядом на Москву как на бывшего сторонника освободительной борьбы времен холодной войны против колониальных держав, особенно в Африке. Но недавняя история может лучше объяснить их действия и предполагаемый поворот в сторону России.

Для многих лидеров пандемия коронавируса и решение Запада копить вакцины, а не отказываться от прав на интеллектуальную собственность, поставили под сомнение ценность международного сотрудничества. Хотя у Вашингтона была собственная стратегическая логика прекращения присутствия западных войск в Афганистане, этот шаг создал кризис на пороге Индии. А разочарование тем, что Франции не удалось отразить повстанцев-джихадистов, заставило власти Мали и Буркина-Фасо обратиться к России с просьбой о выводе французских войск.

А разочарование тем, что Франции не удалось отразить повстанцев-джихадистов, заставило власти Мали и Буркина-Фасо обратиться к России с просьбой о выводе французских войск.

В первые месяцы войны на Украине западные официальные лица, казалось, были настолько сосредоточены на агрессии Москвы, что изначально не осознавали серьезность глобальных волновых последствий конфликта, поскольку цены на продукты питания и энергоносители резко выросли, что усугубило экономические последствия пандемии. Этот экономический кризис особенно остро сказался на и без того нестабильных странах, таких как Ливан и Сомали. Тем временем конфликты за пределами Европы — от Эфиопии до Мьянмы — унесли тысячи жизней, но привлекли лишь часть внимания, уделяемого войне России на Украине.

Предложения незападных стран о прекращении войны России на Украине выглядят в лучшем случае наивными для политиков в Киеве и западных столицах. В сентябре прошлого года Мексика предложила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Папе Франциску и премьер-министру Индии Нарендре Моди выступить посредниками в прекращении войны. Официальные лица США и Европы проигнорировали это, и даже в ООН заявили, что это звучит непрактично. Китай выдвинул мирное предложение, которое включает закодированную критику в адрес НАТО и намек на суверенитет Украины, не объясняя, как согласовать интересы России и Украины в области безопасности.

Официальные лица США и Европы проигнорировали это, и даже в ООН заявили, что это звучит непрактично. Китай выдвинул мирное предложение, которое включает закодированную критику в адрес НАТО и намек на суверенитет Украины, не объясняя, как согласовать интересы России и Украины в области безопасности.

Хотя от таких инициатив легко отмахнуться, стоит отметить, что Соединенные Штаты и Европа уведомили тех, кто участвует в войнах в Африке и на Ближнем Востоке, что у их споров «нет военного решения». Теперь эти страны наблюдают, как западные державы вкладывают все больше и больше военных ресурсов в войну по соседству с ними.

Мои коллеги из Международной кризисной группы и я утверждали, что Запад прав, предлагая Украине военную поддержку, тогда как Россия еще не готова к серьезным мирным переговорам. Но мы должны быть достаточно скромными, чтобы понять, почему такой подход вызывает чувство когнитивного диссонанса за пределами Запада. Неудивительно, что многие официальные лица из стран глобального юга считают, что Запад требует от них лояльности по отношению к Украине — после того, как они не проявили к ним особой солидарности в трудные часы.

Через год после начала войны даже критически настроенные незападные дипломаты признают, что Украина и ее друзья стали проявлять большее сочувствие к их опасениям. Администрация Байдена относительно быстро осознала, что ей необходимо активизировать усилия по оказанию помощи для разрешения кризисов цен на продовольствие в прошлом году, в отличие от публичного игнорирования администрацией Трампа глобального сотрудничества. Это подготовило почву для того, чтобы ООН и Турция разработали Черноморскую зерновую инициативу. Тем временем Путин подорвал свои собственные заявления о том, что он возглавит антиимпериалистическую кампанию против Соединенных Штатов и их партнеров посредством своего собственного колониализма на Украине.

В моих беседах с официальными лицами со всего мира о войне России на Украине я столкнулся с несколькими повторяющимися темами.

Во-первых, большинство официальных лиц очень сочувствуют бедственному положению Украины и мало относятся к России, даже если некоторые не доверяют НАТО. Во-вторых, какими бы ни были их взгляды на войну, все официальные лица, с которыми я разговаривал, чувствуют ответственность за защиту интересов своих граждан в эпоху глобальной нестабильности. (Правда, некоторые лидеры считают, что Россия предлагает убедительное ценностное предложение с быстрым доступом к оружию, военным технологиям и наемникам.) В-третьих, многие лидеры отталкиваются от западных лидеров, морализирующих порядок, основанный на правилах, когда они сами пренебрегли этими правилами. Разговоры о российской агрессии и завоевании Украины, как правило, вызывают вопросы о Соединенных Штатах в Ираке и Израиле на Голанских высотах.

Во-вторых, какими бы ни были их взгляды на войну, все официальные лица, с которыми я разговаривал, чувствуют ответственность за защиту интересов своих граждан в эпоху глобальной нестабильности. (Правда, некоторые лидеры считают, что Россия предлагает убедительное ценностное предложение с быстрым доступом к оружию, военным технологиям и наемникам.) В-третьих, многие лидеры отталкиваются от западных лидеров, морализирующих порядок, основанный на правилах, когда они сами пренебрегли этими правилами. Разговоры о российской агрессии и завоевании Украины, как правило, вызывают вопросы о Соединенных Штатах в Ираке и Израиле на Голанских высотах.

Наконец, почти все официальные лица, с которыми я разговаривал, стремятся определять свою национальную политику на своих условиях, отражая свои собственные суверенные интересы, а не рассматривать ее как часть соперничества между Западом и Россией. Президент США Джо Байден ясно понял это, сосредоточив свою недавнюю встречу с Лулой на вопросах, представляющих общий интерес, таких как сохранение демократии и решение проблемы изменения климата, а не на разногласиях по украинскому вопросу. Это своего рода нюансированный подход, который временами отсутствовал с начала войны. Это крайне необходимо, поскольку экономические грозовые тучи угрожают разжечь бедность и нестабильность во многих частях мира.

Это своего рода нюансированный подход, который временами отсутствовал с начала войны. Это крайне необходимо, поскольку экономические грозовые тучи угрожают разжечь бедность и нестабильность во многих частях мира.

Политики всего мира хотят защитить суверенные свободы на дипломатической арене, за которые борются украинцы. Украина и ее союзники имеют полное право просить другие страны о поддержке в том, что выглядит как бессрочная война против России. Но им будет легче завоевать и сохранить эту поддержку, если они проявят уважение к опасениям и интересам других стран.

Возникновение российской внешней политики

Россия Содержание Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) Советского

Некоторое время Союз начал развивать отдельную внешнюю политику и дипломатию.

до распада СССР в конце 1991. Русский

Республика имела министерство иностранных дел и «право»

проводить внешнюю политику после внесения поправок в конституцию СССР 1936 г. 1944 г. Однако эта власть оставалась неразвитой до избрания

Борис Н. Ельцин на посту президента России и провозглашение Россией

суверенитета в июне 1990 г. Среди внешнеполитических институтов и

процедуры, появившиеся в России в этот ранний период, некоторые из них

и другие конкурировали с теми из Советского Союза.

1944 г. Однако эта власть оставалась неразвитой до избрания

Борис Н. Ельцин на посту президента России и провозглашение Россией

суверенитета в июне 1990 г. Среди внешнеполитических институтов и

процедуры, появившиеся в России в этот ранний период, некоторые из них

и другие конкурировали с теми из Советского Союза.

Признан государствами мира и международными организациями как

Государство-правопреемник Советского Союза после его распада, Россия агрессивно

принял на себя советские активы и большую часть договорных обязательств Советского Союза.

Активы включали дипломатическую недвижимость по всему миру и большую часть

существующего дипломатического персонала, занимающего эти должности. Самый иностранный

государства просто переназначили своих послов из СССР в

Россия и международные организации позволили России взять на себя

Советское сиденье. В частности, Россия заняла постоянное местопребывание

Советский Союз в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), что позволило

присоединиться к элитарной группе власти с Великобританией, Китаем, Францией и

Соединенные Штаты.

Поиск целей

В начале 1992 года министр иностранных дел России Андрей Козырев заявил, что

Внешняя политика России будет отличаться от внешней политики при

Новое мышление Горбачева, потому что им будут управлять демократические принципы.

Эти принципы обеспечили бы прочную основу для миролюбивой политики.

Козырев также подчеркнул, что основой новой внешней политики станет

национальные интересы России, а не так называемые международные

классовые интересы, теоретически лежавшие в основе советской внешней политики. Для

два года (1992-93), российская внешняя политика в целом была сдержанной и

примирительный по отношению к Западу с одобрения многих западных иностранных

политические позиции по мировым конфликтам. Насущные бытовые проблемы были

главная детерминанта этого направления. Козырев утверждал, что хорошие отношения

с Западом были возможны потому, что «никакой развитой, демократической,

гражданское общество . . . может угрожать нам.»

. . может угрожать нам.»

Внутренняя политика оказывала все большее давление на эту прозападную и в целом доброжелательное отношение. Бюрократические разборки вспыхнули в управление внешнеполитическими целями и средствами их реализации, и те же вопросы стимулировали крупный конфликт между законодательной и исполнительной ветвей власти. В этот период конфликт и путаница усугубляла или вызывала внешнеполитические проблемы с Украина, Япония и бывшая Югославия.

Отсутствие ясности во многих аспектах внешней политики также отражало

противоположные взгляды России на место России в мире. Общественный

разгорелись споры о том, должна ли Россия ориентироваться на Запад

или Востоке, была ли Россия все еще сверхдержавой, и что

намерения Запада были в отношении России, и все это указывало на

общий поиск новой идентичности, чтобы заменить принятые истины

Марксизм-ленинизм и холодная война. В дебатах ультранационалисты и

коммунисты резко критиковали то, что они считали прозападной политикой

и утверждал, что тесные отношения с Западом представляют опасность для

национальная безопасность России, потому что Запад оставался главой России

враг. Уже 19 декабря90, министр иностранных дел СССР Эдуард

Шеварднадзе подверг резкой критике свою примирительную позицию.

на Запад как основная причина его отставки.

В дебатах ультранационалисты и

коммунисты резко критиковали то, что они считали прозападной политикой

и утверждал, что тесные отношения с Западом представляют опасность для

национальная безопасность России, потому что Запад оставался главой России

враг. Уже 19 декабря90, министр иностранных дел СССР Эдуард

Шеварднадзе подверг резкой критике свою примирительную позицию.

на Запад как основная причина его отставки.

Чтобы развеять широкую неуверенность россиян относительно места своей страны в

мира, в начале 1992 года Козырев представил Верховному Совету

(парламент) с его концепцией трех основных целей внешней политики,

но консервативные законодатели их не приняли. В январе 1993 г.

Министерство иностранных дел подготовило еще один проект, который также встретил

существенная критика. Наконец, 19 апр.93, вновь созданный

Межведомственная внешнеполитическая комиссия Совета Безопасности

доработана концепция внешней политики, одобренная парламентом (см. Совета Безопасности, эта гл.).

Совета Безопасности, эта гл.).

Согласно концепции внешней политики 1993 года, Россия является великой державой

с несколькими внешнеполитическими приоритетами: обеспечение национальной безопасности

через дипломатию; защита суверенитета и единства государства,

с особым упором на стабильность границ; защита прав

русские за границей; создание благоприятных внешних условий для внутреннего

демократические реформы; мобилизация международной помощи для

становление российской рыночной экономики и оказание помощи российским

экспортеры; содействие интеграции Содружества Независимых

государств (СНГ — см. Глоссарий) и налаживание взаимовыгодных отношений с другими

близлежащие иностранные государства, в том числе в Центральной Европе; продолжая

строить отношения со странами, решившими проблемы, подобные

те, с которыми сталкивается Россия; и обеспечение активной роли России в качестве великой

власть. Концепция также предусматривала укрепление связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

страны, чтобы сбалансировать отношения с Западом. Начиная с 1993, общественный

заявления о внешней политике уделяли больше внимания

защиту жизненно важных интересов России и меньший упор на открытое

прозападная политика.

Концепция также предусматривала укрепление связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

страны, чтобы сбалансировать отношения с Западом. Начиная с 1993, общественный

заявления о внешней политике уделяли больше внимания

защиту жизненно важных интересов России и меньший упор на открытое

прозападная политика.

Концепция 1993 года раскрыла спор между либералами и

консерваторов по поводу характера российской внешней политики в отношении СНГ.

Либералы предупредили о больших человеческих и материальных потерях, которые Россия понесет.

вынуждена взять на себя, если она снова поглотит бывшие советские республики, шаг

консерваторы все больше выступали в 1990-е. Либералы утверждали

что Россия могла бы быть великой державой, не проводя такой политики. Оба

однако либералы и консерваторы согласились, что Россия должна играть

активную роль в защите прав человека 25-миллионного этнического

Россияне, впервые оказавшиеся в чужой стране

после распада Советского Союза.

Внешнеполитическая концепция 1993 года предусматривала укрепление

«единого военно-стратегического пространства» в СНГ и защиты

Главные интересы России там. Он предупредил, что третье государство

военно-политическое присутствие в СНГ, или действия среди государств СНГ

таких как создание экономического или религиозного блока центральноазиатских

государств, может негативно сказаться на интересах России. В случае

Средней Азии, это произошло бы, если бы этнические русские были вынуждены бежать

область. На несколько более либеральной ноте, которая показала свою компромиссность

качество, концепция признает, что внутрирегиональное сотрудничество может

иметь положительные результаты и что Россия должна реагировать на каждое усилие

индивидуально. Укрепился первенство отношений с СНГ

после 19 декабря93 выборы в российские законодательные органы, на которых

националистические группировки расширили свою базу власти.

Для консерваторов господство России было необходимо для обеспечения южных границ и обеспечить постоянный доступ к водным путям, портам, и природные ресурсы новых независимых государств. Некоторый консерваторы утверждали, что военная безопасность России требует линии обороны за пределами собственных границ России и вдоль границ бывшего Советского Союза (и даже, по некоторым данным, включая «нейтральная» Центральная Европа) (см. «Геополитический контекст», гл. 9). Связанная с этим позиция призывала Россию противостоять усилиям стран таких как Турция и Иран, чтобы получить влияние в новых государствах.

Некоторые западные наблюдатели предположили, что характерные позиции

Российские консерваторы и либералы в отношении ближнего зарубежья разошлись

только в степени гегемонии они требовали, чтобы Россия имела над

государства СНГ. Эти наблюдатели также видели, как Россия участвовала в двусторонней

внешней политики, которая отличала политику в отношении ближнего зарубежья от

политика по отношению к остальному миру (см. «Ближнее зарубежье», гл.).

«Ближнее зарубежье», гл.).

Концепция 1993 года и новая военная доктрина должны были стать частью комплексная концепция национальной безопасности России. В апреле 1996 г. Правительство Ельцина обнародовало проект концепции национальной безопасности. Что документ включал, казалось бы, прогрессивный отказ от стратегических и военный паритет с Соединенными Штатами, подтверждение коллективного безопасность в СНГ и поддержка сокращения ядерных арсеналов и внутренние военные реформы. Ратификация новой концепции была с учетом политических событий середины 1996, в том числе президентский выборы.

Речи о государстве Федерации

В феврале 1994 года Ельцин изложил внешнюю политику России в своем

первое обращение государства федерации к российскому парламенту, как

Требуется конституция 1993 года. Обращение Ельцина к наиболее националистически настроенным

только что избранный законодательный орган призвал к более настойчивой

Внешняя политика России. Однако Ельцин продемонстрировал еще зачаточное и

даже противоречивый характер российской внешней политики, делая несколько

ссылки на примирительную, ориентированную на Запад политику.

Однако Ельцин продемонстрировал еще зачаточное и

даже противоречивый характер российской внешней политики, делая несколько

ссылки на примирительную, ориентированную на Запад политику.

Ельцин отмечал, что Россия как великая страна имеет свою внешнюю

политические приоритеты, включая предотвращение холода или жары в глобальном масштабе.

войны путем предотвращения распространения оружия массового уничтожения. К

упомянув о возможности мировой войны, он поддержал точку зрения

российские военные и другие консервативные и бескомпромиссные группы,

Соединенные Штаты и Запад остаются угрозой. Ельцин высказался в поддержку

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ—см. Глоссарий) Севера

Организация Атлантического договора (НАТО — см. Глоссарий) и оппозиция

расширение НАТО за счет государств Центральной Европы без включения

Россия (см. Западная Европа, эта гл.). О международном экономическом

вопросы, Ельцин призвал к скорейшему устранению препятствий для торговли с

Запада и за превращение СНГ в экономический союз с общим рынком

а также общая система безопасности и гарантии прав человека. Как

предупреждение тем, кто призывает к воссозданию империи, он заявил, что

такая интеграция не должна наносить ущерб России, истощая национальный потенциал.

материальные и финансовые ресурсы.

Как

предупреждение тем, кто призывает к воссозданию империи, он заявил, что

такая интеграция не должна наносить ущерб России, истощая национальный потенциал.

материальные и финансовые ресурсы.

Ельцин февраль 1995 г. адрес федерации не

повторите противоречивый и местами резкий тон речи 1994 года.

Ельцин широко изображал сговорчивую и примирительную российскую внешнюю

политику, но он предложил мало подробностей о политике в отношении конкретных стран

или регионов. Ельцин рассказал о сотрудничестве России с Группой

Семь (G-7; см. Глоссарий) ведущих мировых экономических держав, Организация

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ — см. глоссарий), ООН и

НАТО; необходимость соблюдения Россией соглашений о контроле над вооружениями; и

сокращения российских вооруженных сил. Несмотря на его в целом примирительный

отношение к Западу и его общая поддержка мирового сотрудничества,

Ельцин по-прежнему возражал против расширения НАТО как угрозы Европе. безопасность.

безопасность.

Некоторые политологи на Западе предположили, что речь 1995 г. была попыткой убедить мир в миролюбивой внешней политике России. после широко осуждаемой попытки подавить сепаратизм в Чечня в декабре 1994 г. (см. Движения к суверенитету, гл. 4). Позже в 1995 году, утверждая, что Запад был не прав, опасаясь Москвы, намерения в отношении Центральной Европы, Ельцин заявил, что в 1995 г. внешняя политика была бы неконфронтационна и следовала бы принцип «реального партнерства по всем направлениям» с США, Европа, Китай, Индия, Япония и Латинская Америка. приоритетами этой позиции было бы усиление взаимодействия с СНГ государства и партнерство с Соединенными Штатами на основе «баланс интересов».

Февральская речь 1996 года о состоянии федерации произошла сразу после

созыв Федерального Собрания (парламента) по итогам

Декабрьские выборы в законодательные органы и за несколько месяцев до июньских 1996 г. выборы президента. Выборы в законодательные органы принесли существенные

Доходы для КПРФ

(Коммунистическая партия Российской Федерации—КПРФ) и потери для

реформистов, что свидетельствовало о глубоком недовольстве Ельциным

администрация. В этих условиях Ельцин дал внешней политике только

краткое упоминание в его февральской речи. Он отметил, что было

проблемы в определении внешнеполитических приоритетов России и согласовании

политики к исполнению. Он расплывчато обещал более реалистичный и прагматичный

политика, поддерживающая национальные интересы России. Ельцин выделил

расширение НАТО, действия против интересов России в СНГ,

конфликт в бывшей Югославии и разногласия по

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (Договор об ОВСЕ — см. Глоссарий) и

Договор о противоракетной обороне (Договор по ПРО — см. Глоссарий) как действующий

проблемы внешней политики России.

выборы президента. Выборы в законодательные органы принесли существенные

Доходы для КПРФ

(Коммунистическая партия Российской Федерации—КПРФ) и потери для

реформистов, что свидетельствовало о глубоком недовольстве Ельциным

администрация. В этих условиях Ельцин дал внешней политике только

краткое упоминание в его февральской речи. Он отметил, что было

проблемы в определении внешнеполитических приоритетов России и согласовании

политики к исполнению. Он расплывчато обещал более реалистичный и прагматичный

политика, поддерживающая национальные интересы России. Ельцин выделил

расширение НАТО, действия против интересов России в СНГ,

конфликт в бывшей Югославии и разногласия по

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (Договор об ОВСЕ — см. Глоссарий) и

Договор о противоракетной обороне (Договор по ПРО — см. Глоссарий) как действующий

проблемы внешней политики России.

Несмотря на эти проблемы, Ельцин подчеркивал, что его внешняя политика

добился нескольких крупных достижений, включая шаги в направлении дальнейшего

интеграция СНГ.