основные вопросы и решения Венского конгресса? заранее спасибо, с уважением, будущий работник юстиции РФ)))

С октября 1814 г. по июнь 1815 г. в Вене заседал конгресс представителей европейских держав. Главную роль на конгрессе играли русский император Александр I, канцлер Австрийской империи Меттерних, английский министр иностранных дел Кэстлри, министр иностранных дел Пруссии Гарденберг, французский министр иностранных дел Талейран. враждуя и ведя торг друг с другом, они определяли основные решения конгресса.Целью, которую ставили перед собой руководители конгресса, была ликвидация политических изменений и преобразований, происшедших в Европе в результате Французской буржуазной революции и наполеоновских войн. Они всячески отстаивали принцип «легитимизма» , т. е. восстановления «законных» прав прежних монархов, утративших свои владения. В действительности принцип «легитимизма» был лишь прикрытием для произвола реакции.

Не считаясь с национальными интересами народов, Венский конгресс по своему усмотрению перекроил карту Европы. К Голландии, превращенной в Нидерландское королевство, присоединили Бельгию. Норвегию отдали Швеции. Польша вновь была поделена между Россией, Пруссией и Австрией, причем большая часть бывшего великого герцогства Варшавского перешла к России. Пруссия приобрела часть Саксонии и Вестфалии, а также Рейнскую область. Австрии были возвращены земли, отторгнутые от нее во время наполеоновских войн. К Австрийской империи были присоединены Ломбардия и владения бывшей Венецианской республики, а также Зальцбург и некоторые другие территории.

Италию, о которой Меттерних презрительно говорил, что она «представляет собой не более, чем географическое понятие» , вновь раздробили на ряд государств, отданных во власть старых династий. В Сардинском королевстве (Пьемонте) , к которому присоединили и Геную, была восстановлена Савойская династия. Великое герцогство Тосканское, герцогства Моденское и Пармское перешли во владение различных представителей австрийского дома Габсбургов. В Риме была восстановлена светская власть папы, которому возвратили его прежние владения. В Неаполитанском королевстве утвердилась на троне династия Бурбонов.

Мелкие немецкие государства, ликвидированные Наполеоном, не были восстановлены, и число германских государств сократилось почти в 10 раз. Тем не менее политическая раздробленность Германии сохранилась. В Германии осталось 38 государств, которые вместе с Австрией лишь формально объединились в Германский союз.

Венский конгресс узаконил колониальные захваты, сделанные англичанами во время войны у Испании и Франции; у Голландии Англия отобрала остров Цейлон, мыс Доброй Надежды, Гвиану. Кроме того, Англия оставила за собой остров Мальту, имевший важное стратегическое значение, и Ионические острова. Таким образом, Англия закрепила свое господство на морях и в колониях.

Границы Швейцарии были несколько расширены, и конгресс объявил ее вечно нейтральным государством.

В Испании еще в апреле 1814 г. была восстановлена монархия испанских Бурбонов.

«Заключительный акт» Венского конгресса, выработанный в результате длительной борьбы в атмосфере тайных соглашений и интриг, был подписан 9 июня 1815 г. Статья 6 этого акта заявляла о готовности держав, подписавших его, соблюдать мир и поддерживать неизменность территориальных границ.

otvet.mail.ru

Решения Венского конгресса — МегаЛекции

В самом начале работы Венского конгресса его основные участники чуть было не перессорились между собой из-за дележа тех земель в Европе, которые они считали своим законным вознаграждением за вклад в победу над Наполеоном.

Активно добивалась удовлетворения своих территориальных притязаний Россия, сыгравшая исключительно важную роль на заключительном этапе Наполеоновских войн. Она требовала от других стран признания законности присоединения к ней в 1809 г. Финляндии и в 1812 г. — Бессарабии. Трудность этого

вопроса заключалось в том, что все эти приобретения были сделаны с одобрения наполеоновской Франции, с которой Россия в то время находилась в союзных отношениях. Но главное, Россия притязала на территорию Великого герцогства Варшавского, созданного Наполеоном в 1807 году. Против этого возражали все крупные государства. Пруссия и Австрия — потому, что речь в данном случае шла о польских землях, которые отошли к этим странам по договорам XVIII в. о разделах Польши. Великобритания и Франция — потому, что считали, что это привело бы к нарушению баланса сил в пользу России.

Резкие разногласия возникли между Австрией и Пруссией в связи с намерением последней захватить Саксонию — относительно небольшое германское государство, вся вина которого заключалась в том, что оно было верным союзником наполеоновской Франции: Саксония продолжала воевать на ее стороне даже тогда, когда все другие союзники ее уже покинули.

В конце концов, Россия и Пруссия сумели между собой договориться. Пруссия согласилась с передачей России территории Великого герцогства Варшавского в обмен на согласие поддержать ее притязания на Саксонию. Однако другие государства упорно не желали идти ни на какие уступки.

Противоречия достигли такого накала, что казалось: раскол между вчерашними союзниками неизбежен. 3 января 1815 г. Великобритания, Франция и Австрийская империя заключили тайный военный союз, фактически направленный против России и Пруссии. В Европе запахло новой войной.

Наполеон Бонапарт, пристально следивший за политическими событиями, решил воспользоваться благоприятным моментом, чтобы восстановить свою власть во Франции. В марте 1815 г. он совершил побег с острова Эльба, куда его сослали союзники после отречения, высадился во Франции и попытался вернуть свой трон. Его поддержала армия и широкие слои населения, недовольные реставрацией Бурбонов. Прибыв в Париж, Наполеон занял Тюильрийский дворец, откуда только что в панике бежал Людовик XVIII. Здесь он и обнаружил случайно оставленный экземпляр секретного договора трех держав. Обрадовавшись своей удаче, Наполеон передал его Александру I в надежде вбить клин между странами бывшей антифранцузской коалиции. Однако он недооценил здравомыслие российского императора. Александр, ознакомившись с этим док;/ментом, ограничился ироническим замечанием о «слабости, легкомыслии и честолюбии» европейских монархов. Он не ослабил своих усилий по воссозданию антифранцузской коалиции для борьбы с Наполеоном. По его мнению, восставшая из

пепла наполеоновская империя представляла гораздо большую опасность для России, чем интриги союзников.

13(25) марта 1815 г. Великобритания, Австрия, Россия и Пруссия подписали в Вене новый союзный договор в целях войны с Наполеоном. Остальные европейские государства, включая правительство Людовика XVIII, получили приглашение к нему присоединиться. В Европу были направлены русские войска, но они не успели принять участия в военных действиях. Развязка наступила быстро: в сражении 18 июня 1815 г. при Ватерлоо в Нидерландах Наполеон был разбит и повторно отрекся от престола. На этот раз по договоренности между союзниками он был сослан на край земли, подальше от Европы — на остров Св. Елены в южной части Атлантического океана, где он и умер в 1821 году.

Попытка Наполеона вернуть престол (известная как «сто дней») весьма дорого обошлась Франции. 8(20) ноября 1815 г. союзники заключили с ней новый мирный договор, по которому она лишилась ряда крепостей на восточной границе, а также Савойи и Ниццы, и обязалась заплатить 700 млн фр. контрибуции. Кроме того, на период от 3 до 5 лет Франция подлежала оккупации 150-тысячной армией союзников, которую сама должна была и содержать.

Эти действия Наполеона и охвативший европейские дворы страх перед «узурпатором» способствовали сглаживанию противоречий между державами, подтолкнули их к взаимным уступкам. В результате Россия получила Великое герцогство Варшавское, Познань осталась в составе Пруссии, Галицию сохранила Австрия, а Краков был провозглашен «вольным городом». В составе России польские земли получили статус автономного Королевства (Царства) Польского. Кроме того, участники Венского конгресса признали права России на Финляндию и Бессарабию. В обоих случаях это было сделано в нарушение исторического права. Территория Герцогства Варшавского никогда России не принадлежала, да и в этническом отношении (язык, религия) она имела мало общего с ней. То же самое можно сказать и о Финляндии, которая издавна была владением шведских королей. В составе России она являлась автономным Великим герцогством (княжеством) Финляндским.

В порядке компенсации за утрату Финляндии Швеция, как активный участник войн против наполеоновской Франции, получила Норвегию. Эта страна в течение нескольких столетий находилась в унии с Данией. Чем Дания провинилась перед союзниками? Тем, что до последнего момента сохраняла союз с Наполеоном, хотя самые догадливые европейские монархи успели с ним вовремя порвать.

•I — 8970 97

Полюбовно был урегулирован спор между Пруссией и Австрией из-за Саксонии. Пруссия в конце концов получила часть Саксонии, хотя и рассчитывала на всю ее территорию. Но против этого решительно возражала Австрия, которая хотела сохранить между собой и Пруссией маленькое, как тогда говорили, буферное государство. Согласно воззрениям того времени, наличие небольших государств по периметру своих границ рассматривалось крупными державами как важнейшая гарантия собственной безопасности. Пруссия вполне довольствовалась таким решением спорного вопроса, поскольку дополнительно получила обширные территории: Вестфалию и Рейнскую область на западе Германии, часть польских земель, включая Познань и Торн, а также шведскую Померанию и остров Рюген.

Австрия тоже не осталась в обиде. Ей вернули часть Великого герцогства Варшавского, а также владения на Балканском полуострове, отобранные ранее Наполеоном. Но главное вознаграждение за свой вклад в войну против наполеоновской Франции Австрия получила в Северной Италии. Там она еще с начала XVIII в. владела Ломбардией (столица Милан). Теперь в дополнение к этому она получила территорию Венецианской республики, включая Далмацию. Под контроль Австрии были возвращены мелкие государства центральной Италии — Тоска- ;| на, Парма, Модена и др.

Маленькое Сардинское королевство (столица Турин), захваченное французами еще в 90-е годы XVIII в., было восстановлено как независимое государство. Ему были возвращены ранее аннексированные Францией Савойя и Ницца. В знак признания своих заслуг оно получило территорию Генуэзской республики, упраздненной в свое время французами и так и не восстановленной по окончании Наполеоновских войн.

Судьбу крупнейших республик Средневековья — Генуэзской и Венецианской, — упраздненных Наполеоном и не восстановленных Венским конгрессом по окончании Наполеоновских войн, разделила и Республика Соединенных провинций (Голландия). Ее территория вместе с Южными Нидерландами, а также Люксембургом вошла в состав довольно крупного Нидерландского королевства. Такого государства раньше не существовало. Его территория в XV в. принадлежала Бургундскому герцогству, в XVI—XVIII вв. — по очереди австрийским, испанским и снова австрийским Габсбургам. Нидерландское королевство должно было служить буфером между Францией и германскими государствами, видевшими в нем дополнительную гарантию своей безопасности.

Общей судьбы этих республик Средневековья и начала Нового времени избежала лишь Швейцарская конфедерация. Уп-

раздненная Французской республикой и восстановленная Наполеоном как протекторат, она была сохранена Венским конгрессом и получила статус нейтрального государства.

Принцип легитимизма в его историческом истолковании в полной мере восторжествовал в Испании, где была восстановлена династия Бурбонов, и на юге Италии. В 1813 г. неаполитанский король Мюрат, один из военачальников Наполеона, женатый на его сестре, порвал со своим тестем и примкнул к антифранцузской коалиции, рассчитывая сохранить королевскую корону. Европейские державы некоторое время его не трогали. Но когда во время «ста дней» Наполеона Мюрат не проявил рвения в борьбе против «узурпатора», он был низложен, арестован и казнен. А Неаполитанское королевство было возвращено законной династии Бурбонов (ответвлению испанских Бурбонов), правившей в Королевстве Обеих Сицилии с XVIII века.

Европейские монархи решили не восстанавливать Священную Римскую империю германского народа. Фактически они примирились со многими территориальными изменениями, которые осуществил в Германии Наполеон. В частности, они не оправдали надежд правителей сотен упраздненных им мелких владений. Большинство из них растворилось в составе Австрии, Пруссии или других более крупных германских государств.

На Венском конгрессе было решено образовать в границах Священной Римской империи новую конфедерацию под названием Германский союз. Если в Священной Римской империи отношения между главой (императором) и членами Империи (отдельными государствами) носили феодальный характер — император являлся сеньором, а главы отдельных государств — его вассалами, — то в Германском союзе отношения между членами конфедерации строились на основе договора. Его подписали 34 монархии и 4 вольных города (Бремен, Гамбург, Любек и Франкфурт-на-Майне). В соответствии с этим договором создавался союзный сейм (собрание), который постоянно заседал во Франкфурте. Каждый из членов Германского союза был представлен в нем делегатами. Председателем сейма являлся австрийский представитель. Его решения принимались единогласно. Никаких исполнительных учреждений не существовало, как не было и самостоятельного бюджета. Члены Германского союза сохраняли право проводить независимую внешнюю политику и подписывать любые договоры с иностранными государствами, если они не были направлены прошв членов союза.

Германский союз унаследовал от Священной Римской империи ряд архаичных черт. Часть прусских (Восточная Прус-

I» 99

сия, Познань) и австрийских владений (Венгрия, Северная Италия и др.) не входили в состав союза. Между тем участие в союзе Ганновера (наследственного владения английских королей), Гольштейна (немецкого герцогства, находившегося под властью датских королей) и Люксембурга (принадлежавшего нидерландскому королю) предоставляло возможность иностранным государствам вмешиваться в его дела. В таком виде Германия существовала до середины XIX века.

Эти решения по территориальным вопросам большей частью были закреплены в Заключительном акте Венского конгресса. Он содержал также декларацию о свободе речных путей. В качестве приложения к нему были приняты декларация о запрещении работорговли и положение о рангах дипломатических представителей.

Но далеко не все вопросы, вызывавшие озабоченность держав и обсуждавшиеся в ходе конгресса, нашли отражение в Заключительном акте. В частности, в нем ничего не говорилось о французских и голландских колониях, захваченных во время войны Великобританией. В конечном счете, она сумела сохранить за собой остров Мальту в Средиземном море, Капскую колонию на юге Африке и остров Цейлон.

Заключительный (Генеральный) акт был подписан 28 мая (9 июня) 1815 г. представителями Австрии, Великобритании, России, Франции, Пруссии, Швеции, Испании и Португалии. В дальнейшем к нему присоединились и все остальные государства Европы. Последней его подписала в мае 1820 г. Бавария.

Что касается политико-идеологических вопросов устройства Европы, то монархи, собравшиеся на Венском конгрессе, проявили известную готовность считаться с духом времени и настроениями народов. Причем, эти качества продемонстрировал, прежде всего, российский император. Александр I лично препятствовал стремлению своих «братьев», как было принято обращаться друг к другу среди европейских монархов, восстановить в Европе и в своих странах абсолютистские порядки. Он настойчиво советовал Людовику XVIII дать французскому народу либеральную конституцию, сохранить то законодательство, при котором французы жили в течение последней четверти столетия. Нужно сказать, что Людовик XVIII последовал этому совету и «даровал» своим подданным конституцию — Хартию, которая закрепляла гражданское равенство, основные социальные, экономические и политические свободы. Вплоть до середины XIX в. Хартия служила образцом для либеральных конституций многих стран Европы.

Даже прусский король обещал на Венском конгрессе ввести в недалеком будущем конституцию в своем государстве. Правда, свое обещание он не выполнил. Только австрийский импе-

ратор и испанский король упорно отказывались связывать себя подобного рода обещаниями.

В итоге после Венского конгресса принцип конституционного правления получил более широкое распространение, чем когда-либо ранее. Монархи Европы оказались более либеральными в своей внутренней политике, чем Наполеон, этот наследник и душеприказчик революции, который в области внутренней политики проявил себя настоящим деспотом. После 1815 г. конституции действовали не только в Великобритании (где еще ранее сложилась неписаная конституция, т.е. совокупность основополагающих законов, политических процедур и обычаев, ограничивающих власть короля), но и во Франции, в Нидерландском королевстве, Швеции, Норвегии. Вскоре после Венского конгресса по образу и подобию французской Хартии были введены конституции в ряде западногерманских государств (в Баварии и Бадене — в 1818 г., Вюртемберге — в 1819 г., Гессен-Дармштадте — в 1820 г. и т.д.). Александр I даровал конституции Королевству Польскому и Великому герцогству Финляндскому, которые пользовались автономией в составе Российской империи. Борьба за введение конституций развернулась в Испании, Пруссии и итальянских государствах. Правда, потребовались еще революции начала 20-х годов в Испании, Португалии, Италии, Греции, а также революции 1830 г. и 1848—1849 гг., чтобы принцип конституционного правления был принят большинством европейских государств. Тем не менее, после Венского конгресса Европа стала не в пример либеральнее, свободнее в политическом отношении, чем до него.

Европейский концерт»

Новый международный порядок, учрежденный на Венском конгрессе, не мог быть ничем иным, как балансом сил основных держав. Он сохранялся в общих чертах на протяжении почти половины столетия — до середины 50-х годов. Его серьезно потрясли лишь революции 1848—1849 гг., а окончательно разрушила Крымская война 1853—1856 годов.

Но Венский порядок основывался не только на поддержании баланса сил в Европе, но и на так называемом «европейском концерте». Это было новое явление в истории международных отношениях. Так называли политику основных держав Европы, направленную на мирное разрешение противоречий между собой, на коллективное решение всех спорных проблем. Ни одна из держав не стремилась доводить международные противоречия до войны. Все спорные проблемы, касающиеся даже третьих, малых стран, они разрешали на основе общей договоренности между основными державами.

Все это предполагало регулярный характер встреч глав правительств, монархов, министров, послов для обсуждения всех злободневных вопросов мировой политики. Стороны находились в постоянном контакте друг с другом, детально выясняли позиции сторон, долго их согласовывали, чтобы в конечном счете прийти к взаимоприемлемому компромиссу. Те страны, на которые опирался новый порядок и от которых зависел «европейский концерт», со времени Венского конгресса получили неофициальное название великих держав. К их числу относили союзные державы Австрию, Великобританию, Пруссию и Россию, а также вскоре присоединившуюся к ним Францию. Особое положение этих стран в Европе подчеркивало то обстоятельство, что между собой они поддерживали дипломатические отношения на самом высоком уровне — послов, т.е. дипломатических представителей высшего «класса».

«Европейский концерт» нашел преданных сторонников в лице многих государственных деятелей Европы второй четверти XIX века. К их числу принадлежал и министр иностранных дел России К.В. Нессельроде. Его звезда взошла на заключительном этапе Наполеоновских войн и во время создания в Вене и на конгрессах Священного союза нового европейского порядка. Несколько лет Нессельроде управлял Министерством иностранных дел совместно с И. Каподистрия (ушедшим в отставку в связи с избранием первым президентом самостоятельной Греческой республики), пока не был окончательно утвержден в должности министра. Его имя ассоциируется с такими непопулярными мерами, как борьба с революционным и освободительным движением в Европе. Их он осуществлял по согласованию с другими участниками «европейского концерта» и в соответствии с целями консервативной политики Священного союза. Вместе с тем нельзя забывать о заслугах Нессельроде, таких как помощь греческим повстанцам, боровшимся за освобождение своей родины от османского господства, заключение первого в истории отношений России и США договора, признание правительства Луи-Филиппа Орлеанского, пришедшего к власти в результате Июльской революции 1830 г., Лондонские конвенции о закрытии Черноморских проливов для иностранных военных кораблей и других мерах, способствовавших укреплению мира в Европе и повышению авторитета России.

5. Священный союз и борьба народов за самоопределение

Венский конгресс завершился в июне 1815 г. А 14(26) сентября того же года монархи России, Пруссии и Австрии подписали договор о создании так называемого Священного союза. Его текст был проникнут христианской мистикой. Как следо-

вало из преамбулы договора, он обязывал монархов «во имя пресвятой и неразделимой Троицы» руководствоваться в своих действиях «не иными какими-либо правилами, а заповедями святой веры, заповедями любви, правды и мира, которые должны непосредственно управлять волею царей и водительст-вовать всеми их деяниями». Из договора явствовало, что три монарха обязались защищать христианские ценности, народы и государей от происков революционеров, атеистов и либералов. Впоследствии к Священному союзу присоединилось большинство других государств Европы. Великобритания формально не вошла в состав Священного союза, но участвовала в его деятельности вплоть до начала 30-х годов XIX в., активно сотрудничая с его членами. Не присоединилась к нему и Османская империя.

В первые годы после Венского конгресса Священный союз представлял собой одну из основных форм международного сотрудничества европейских государств. Состоялись три конгресса Священного союза. Первый из них с 30 сентября по 21 ноября 1818 г. в городе Ахен (Экс-ла-Шапель) в западной Германии. На этом съезде Франция была окончательно признана равной себе четырьмя другими державами. 15 ноября 1815 г. Великобритания, Пруссия, Австрия, Россия и Франция подписали протокол, в соответствии с которым вернули «принадлежащее ей в системе европейской политики место». Возник так называемый «пятерной союз», или «пентархия», который формально сохранялся до середины XIX века. Он обеспечивал мир и стабильность Европы в течение этого времени.

В конце 1819 — начале 1820 г. состоялся второй, «сдвоенный» конгресс Священного союза. Он начался в Троппау (Опава), а закончился в Лайбахе (Любляна) в Австрии. Наконец, третий конгресс состоялся с 20 октября по 14 декабря 1822 г. в Вероне (Италия). С тех пор конгрессы Священного союза, на которых были бы представлены все великие державы и другие государства, не созывались. Основной формой взаимодействия крупнейших государств на международной арене стали конференции министров иностранных дел или других официальных представителей, созываемые по какому-нибудь конкретному поводу, либо консультации’ послов в Лондоне, Санкт-Петербурге или столицах других держав.

Какие вопросы обсуждали на конгрессах Священного союза? Самый главный вопрос, который занимал монархов, это подъем национальных и либеральных движений в Европе.

Французская революция и Наполеон разбудили национальности. Революционная Франция положила в основу своей внешней политики принцип национального суверенитета и признала право наций на самоопределение. Это вызвало ог-

ромный резонанс во всей Европе, дало мощный толчок развитию гражданских чувств и национального самосознания. Ближайшими тому прецедентами были только освободительная война XVI в. в Нидерландах и война за независимость в Северной Америке. Но первая из них во многом носила религиозный характер, была связана с конфликтом между протестантами и католиками. Поэтому ее опыт долгое время оставался невостребованным. Тогда как вторая произошла за океаном, в полудикой, по мнению европейцев, стране, которая мало походила на Старый Свет. Совсем другое дело, когда в сердце Европы, в лоне цивилизации, насчитывающей сотни лет, народам сказали: вы не просто подданные, вы граждане, вы нация, и поэтому вам принадлежат естественные и неотъемлемые права.

Наполеон пренебрегал принципом национального суверенитета. Он по своему усмотрению перекраивал границы и создавал новые государства. Но он по-своему, парадоксальным образом, способствовал пробуждению патриотических и свободолюбивых чувств у европейских народов, со стороны которых это явилось реакцией на попрание им прав других народов и государств, на его стремление подчинить их своим государственным, династическим и военно-стратегическим интересам. Войны, которые вели европейские монархи против Наполеона, во многом носили патриотический, освободительный характер. Одна из причин победы союзников над наполеоновской Францией заключается в том, что они активно использовали важный идеологический ресурс — патриотизм, национальные чувства.

Венский конгресс, руководствуясь принципом легитимизма, будь то в его исторической или юридической интерпретации, совершенно пренебрег интересами национальностей. Наглядным примером тому служат решения по территориальному вопросу и границам в Польше, Скандинавии и Северной Италии. Его решения, а также политика большинства европейских монархий далеко не отвечали и свободолюбивым устремлениям народов. Поэтому в начале 20-х годов во многих странах Европы возникают либерально-патриотические по своему характеру ; движения, а в отдельных местах происходят либерально-патриотические революции.

Импульс этим революциям пришел из Южной Америки, где в период Наполеоновских войн развернулось движение за освобождение от колониальной зависимости. Наполеон в 1808 г. оккупировал Испанию, сместил законного короля и назначил на его место своего брата. Испанские колонии в Америке не приняли французского ставленника, отказались ему подчиняться. Это послужило толчком для подъема патри-

отического движения в колониях, которое постепенно переросло в освободительную войну против испанского колониального господства.

По окончании Наполеоновских войн Испания попыталась силой подавить восстание в колониях, направив туда свои войска. Однако многие солдаты и офицеры испанской армии, воодушевленные освободительными целями войны против наполеоновской Франции, не хотели выступать в роли душителя свободы других народов. В 1820 г. в городе Кадис поднял восстание экспедиционный корпус, предназначенный для отправки в Америку. Началась революция в самой Испании. Король был отрешен от власти, объявлена либеральная конституция, которая предоставляла гражданам гораздо более широкие права и свободы, чем французская Хартия. Вслед за Испанией, в том же 1820 г., взбунтовались военные гарнизоны в Португалии.

По примеру этих стран вспыхнули восстания в Неаполе и Пьемонте (материковая часть Сардинского королевства). В 1821 г. поднялись на освободительную борьбу против господства турок-османов греки. Первыми взялись за оружие греки, жившие на юге России. В марте 1821 г. их отряды вступили на территорию зависимого от султана княжества Молдавия с целью поднять общее восстание против османского господства. В 1822 г. вспыхнуло восстание и в самой Греции. Европейские революции отозвались эхом и в России, где в декабре 1825 г. произошли антиправительственные выступления военных, в том числе на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Все эти революции имели две общие черты. Они провозглашали либеральные лозунги, главным из которых было требование введения конституции. Привлекательность этого лозунга была обусловлена тем, что конституцию революционеры рассматривали как закон, обязательный для исполнения всеми, в том числе и власть имущими, включая наследственного монарха Божьей милостью. С конституцией они связывали надежду на ограничение власти монарха. Кроме того, эти революции были патриотическими, национальными. Они выражали интересы народов и национальностей, стремившихся самостоятельно определять путь своего развития. Патриотический характер революций особенно отчетливо проявился в странах, находившихся под иностранным господством, таких как Греция, или разделенных на множество государств, как Италия.

Монархи Европы истолковали революционные выступления в Америке и в Европе как посягательство на легитимныи порядок. По просьбе неаполитанского короля участники второго конгресса Священного союза приняли в Лайбахе решение о вооруженной интервенции в Неаполь и Пьемонт с целью восстановления абсолютистских порядков. Против этого решения

возражали лишь Великобритания и Франция. Весной 1821 г. австрийские войска подавили революции в Италии. Александр I также намеревался послать в Италию свои войска, но австрийцы управились с делом раньше, чем подоспела русская помощь. В 1822 г. третий конгресс Священного союза в Вероне принял решение об интервенции в Испанию. Осуществить ее было поручено Франции, правительство которой само добивалось этой сомнительной привилегии в целях повышения международного престижа своей страны. Людовик XVIII усматривал в этом поручении знак доверия к Франции, свидетельство того, что союзники окончательно предали забвению прошлые обиды. Весной 1823 г. французский экспедиционный корпус вторгся в Испанию и подавил революцию. Это способствовало успеху контрреволюционного переворота и в Португалии.

Веронский конгресс обсуждал также возможность вооруженной интервенции Священного союза в страны Латинской Америки с целью восстановления испанского колониального владычества. Будучи не в силах самостоятельно справиться с освободительным движением в своих колониях, Испания еще в 1817 г. обратилась к нему с просьбой о помощи. Однако этому плану не суждено было осуществиться главным образом по двум причинам. Против интервенции в Латинскую Америку возражала Великобритания, не только симпатизировавшая освободительному движению, но и защищавшая свои коммерческие интересы (еще в XVIII в. американский континент стал крупнейшим рынком сбыта ее промышленных изделий). А главное, планы интервенции решительно осуждали США.

2 декабря 1823 г. президент США Монро выступил с посланием к сенату. Выраженные в нем идеи вошли в историю под названием «доктрины Монро». Поводом к этому выступлению послужили слухи о готовящейся интервенции Священного союза против независимых латиноамериканских государств. Немаловажное значение имело и беспокойство американцев в связи с экспансией России на северо-востоке Американского континента. Русско-американская компания, созданная в 1799 г. для освоения пушных ресурсов Аляски, постепенно распространила свою деятельность на побережье Калифорнии, где в 1812 г. был основан Форт Росс. Все это объясняет главное положение «доктрины Монро»: США объявляли Западное полушарие зоной, свободной от европейской колониальной экспансии. Не ставя под сомнение права европейских государств на те колонии, которыми они фактически владели, США заявляли, что не потерпят никаких новых колониальных экспедиций и захватов. США признавали право народов Америки самостоятельно выбирать форму правления и правительство в своих государствах, без вмешательства извне. Они дек-

ларировали свой нейтралитет в конфликте между бывшими испанскими колониями и метрополией. Возражая против интервенции европейских государств в дела Америки, США одновременно брали обязательство не вмешиваться в дела Европы.

Фактически такая позиция США помогла молодым латиноамериканским государствам отстоять свою независимость от попыток Испании восстановить свое господство при поддержке Священного союза. К середине 20-х годов XIX в. большинство испанских колоний Латинской Америки провозгласили свою независимость. Возникли независимые государства Парагвай (1811 г.), Аргентина (1816 г.), Чили (1818 г.), Колумбия и Венесуэла (1819 г.), Мексика и Перу (1821 г.), Боливия (1825 г.) и др. В колониальной зависимости от Испании остались только острова Куба и Пуэрто-Рико. По мере успехов освободительной борьбы возникло и движение за их объединение в союзное государство, наподобие США в Северной Америке. Горячим поборником единства был Симон Боливар, один из основных вождей освободительной войны, ставший в 1819 г. президентом федеративной республики Великая Колумбия, в состав которой входили Венесуэла, Новая Гранада (Колумбия), Панама и Эквадор. По его инициативе в 1826 г. в Панаме состоялась объединительная конференция латиноамериканских государств. Однако в силу многих причин — территориальных и иных противоречий, слабости экономических и иных связей и пр. — в развитии Латинской Америки восторжествовали центробежные тенденции.

Одновременно с латиноамериканской проблемой на Веронском конгрессе обсуждался вопрос о греческом восстании. И по нему мнения великих держав разделились. Большинство европейских монархов, в том числе и российский император, осуждали греческих повстанцев, как нарушителей легитимного порядка, как бунтовщиков, посягнувших на прерогативы своего законного монарха — турецкого султана. Александр I не пожелал считаться даже с тем, что восстание в Молдавии возглавил Александр Ипсиланти, генерал русской службы, его личный адъютант. Лишь Великобритания высказалась в пользу посредничества между султаном и повстанцами, которых предлагала признать воюющей стороной. С такой инициативой выступил в 1822 г. новый министр иностранных дел Великобритании Джордж Каннинг, сторонник политики «свободы рук», т.е. большей свободы маневра в области внешней политики. Это свидетельствовало об отходе Великобритании от принципов Священного союза. В 1824 г. британское правительство в одностороннем порядке признало греков воюющей стороной и стало оказывать им поддержку.

Такая перемена в политике Великобритании отчасти была связана с тем, что греческое восстание привело к обострению Восточного вопроса, или вопроса о судьбе Османской империи, прежде всего ее европейских провинций. К нему Великобритания была особенно чувствительна, поскольку Балканский полуостров и Восточное Средиземноморье издавна находились в поле ее торговых и стратегических интересов. Именно через этот район мира проходил кратчайший путь из Западной Европы в Южную Азию, который Великобритания, как крупнейшая морская, торговая и колониальная держава, стремилась контролировать.

Отчасти изменения во внешней политики Великобритании были связаны с тем, что правительство этой парламентской монархии не могло долго игнорировать настроения общественности своей страны. Британская общественность, в том числе избиратели, неодобрительно относилась к реакционной политике Священного союза и сочувствовала освободительным движениям народов Османской империи. Возмущение в Великобритании и других европейских странах вызывали сообщения о насилиях, чинимых османскими властями в ходе борьбы с повстанцами. В особенности европейцы были потрясены массовыми убийствами мирных граждан на острове Хиос в Эгейском море весной 1822 года.

Активные действия Великобритании на Балканах, понимание важности Восточного вопроса, а также давление со стороны общественности — все это побудило и другие европейские державы пересмотреть свою позицию по отношению к греческому восстанию. Незадолго до своей смерти в 1825 г. к этому стал склоняться Александр I. Он решил отказаться от безусловной поддержки султана и признать необходимость урегулирования конфликта на условиях предоставления грекам самоуправления в составе Османской империи. Но ничего сделать он не успел. Лишь когда императором стал его брат Николай I, Россия предприняла практические шаги в этом направлении. В начале 1826 г. она потребовала от правительства Османской империи, чтобы турки прекратили насилия по отношению к христианским народам Балканского полуострова. Вскоре, 23 марта (4 апреля) 1826 г., Россия и Великобритания подписали протокол о совместных действиях, добиваясь предоставления Греции внутреннего самоуправления в составе Османской империи. Франция поддержала инициативу обеих держав. На этих условиях 24 июня (6 июля) 1827 г. Великобритания, Россия и Франция подписали в Лондоне соответствующую конвенцию. Однако Австрия и Пруссия не поддержали их действия, считая это нарушением принципов Священного союза.

Поскольку Османская империя отвергла требования союзников, они направили к берегам Греции свои военные корабли. 8(20) октября 1827 г. в сражении у мыса Наварин союзный флот разгромил соединенные морские силы турецкого султана и египетского паши, его данника. Однако султан не внял этому предупреждению и призвал мусульман к священной войне против «неверных». В этих условиях Великобритания, Россия и Франция усилили военные приготовления. Они подписали «Протокол о бескорыстии», в соответствии с которым обязались придерживаться в грядущей войне с Османской империей условий Лондонской конвенции 1827 года.

14(26) апреля 1828 г. Россия объявила войну Турции. Русская армия перешла через реку Прут, служившую границей между Османской империей и Россией, заняла Дунайские княжества и стала развивать наступление по направлению к Стамбулу. Боевые действия между русскими и турецкими войсками развернулись и в Закавказье. Одновременно французский экспедиционный корпус при поддержке британского флота высадился на побережье полуострова Пелопонес, где соединился с силами греческих повстанцев, действовавшими в Морее. Решающие битвы в этой войне были одержаны русскими войсками на Балканском театре военных действий. В августе 1829 г. они без боя овладели городом Адрианополь (Эдирне) близ османской столицы.

В Адрианополе 2(14) сентября 1829 г. и был подписан мирный договор, согласно которому Османская империя предоставила самостоятельность Греции, подтвердила автономные права Дунайских княжеств Молдавии и Валахии, а также Сербии. Устье Дуная и все Кавказское побережье Черного моря от устья реки Кубань до границы Аджарии отошли к России. Османская империя признавала в качестве владения России Грузию, Имеретию, Мингрелию, Гурию и другие области Закавказья. Она предоставляла российским подданным право свободной торговли на своей территории, а также открывала Черноморские проливы для свободного прохода русских и иностранных торговых судов.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Венский конгресс и его решения

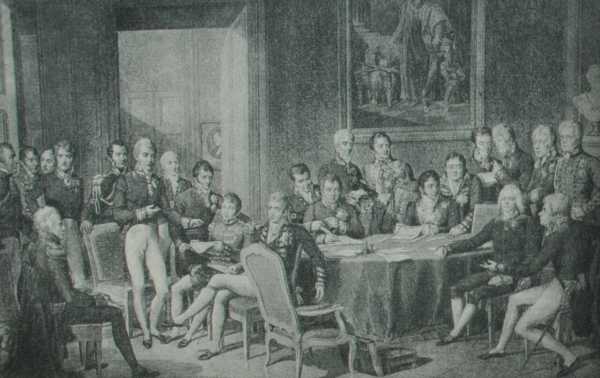

Венский конгресс. Гравюра Ж. Годфруа по рисунку Ж.Б. Изабе.

Борьба народов Европы против Наполеона закончилась крушением Французской империи. Однако это не принесло народам долгожданной свободы.

Победу над Наполеоном использовала в своих интересах коалиция монархических, в основном феодально-абсолютистских государств. Уничтожение наполеоновской империи привело поэтому к торжеству дворянско-монархической реакции в Европе.

Время между Венским конгрессом и июльской революцией 1830 г. во Франции характеризуется господством реакционных сил во всех странах Европы. Дворянско-монархическая реакция пыталась задержать прогрессивное развитие общества, восстановить абсолютистские порядки, уничтоженные Французской буржуазной революцией и под ее могучим воздействием. Но эти попытки встретили решительное противодействие со стороны растущих сил нового, капиталистического общества.

С октября 1814 г. по июнь 1815 г. в Вене заседал конгресс представителей европейских держав. Главную роль на конгрессе играли русский император Александр I, канцлер Австрийской империи Меттерних, английский министр иностранных дел Кэстлри, министр иностранных дел Пруссии Гарденберг, французский министр иностранных дел Талейран. Враждуя и ведя торг друг с другом, они определяли основные решения конгресса.

data-ad-client=»ca-pub-0791478738819816″

data-ad-slot=»5810772814″>

data-ad-client=»ca-pub-0791478738819816″

data-ad-slot=»5810772814″>

Целью, которую ставили перед собой руководители конгресса, была ликвидация политических изменений и преобразований, происшедших в Европе в результате Французской буржуазной революции и наполеоновских войн. Они всячески отстаивали принцип «легитимизма», т. е. восстановления «законных» прав прежних монархов, утративших свои владения. В действительности принцип «легитимизма» был лишь прикрытием для произвола реакции.

Не считаясь с национальными интересами народов, Венский конгресс по своему усмотрению перекроил карту Европы. К Голландии, превращенной в Нидерландское королевство, присоединили Бельгию. Норвегию отдали Швеции. Польша вновь была поделена между Россией, Пруссией и Австрией, причем большая часть бывшего великого герцогства Варшавского перешла к России.

Пруссия приобрела часть Саксонии и Вестфалии, а также Рейнскую область. Австрии были возвращены земли, отторгнутые от нее во время наполеоновских войн. К Австрийской империи были присоединены Ломбардия и владения бывшей Венецианской республики, а также Зальцбург и некоторые другие территории.

Италию, о которой Меттерних презрительно говорил, что она «представляет собой не более, чем географическое понятие», вновь раздробили на ряд государств, отданных во власть старых династий. В Сардинском королевстве (Пьемонте), к которому присоединили и Геную, была восстановлена Савойская династия.

Великое герцогство Тосканское, герцогства Моденское и Пармское перешли во владение различных представителей австрийского дома Габсбургов. В Риме была восстановлена светская власть папы, которому возвратили его прежние владения. В Неаполитанском королевстве утвердилась на троне династия Бурбонов.

Мелкие немецкие государства, ликвидированные Наполеоном, не были восстановлены, и число германских государств сократилось почти в 10 раз. Тем не менее политическая раздробленность Германии сохранилась. В Германии осталось 38 государств, которые вместе с Австрией лишь формально объединились в Германский союз.

Венский конгресс узаконил колониальные захваты, сделанные англичанами во время войны у Испании и Франции; у Голландии Англия отобрала остров Цейлон, мыс Доброй Надежды, Гвиану. Кроме того, Англия оставила за собой остров Мальту, имевший важное стратегическое значение, и Ионические острова. Таким образом, Англия закрепила свое господство на морях и в колониях.

Границы Швейцарии были несколько расширены, и конгресс объявил ее вечно нейтральным государством.

В Испании еще в апреле 1814 г. была восстановлена монархия испанских Бурбонов.

«Заключительный акт» Венского конгресса, выработанный в результате длительной борьбы в атмосфере тайных соглашений и интриг, был подписан 9 июня 1815 г.

Статья 6 этого акта заявляла о готовности держав, подписавших его, соблюдать мир и поддерживать неизменность территориальных границ.

www.istoriia.ru

Венский конгресс, его сущность

Введение

Венский конгресс – уникальное для своего времени явление; в результате работы конгресса был не только проведен территориальный передел в Европе; были выработаны те принципы, которые легли в основу дипломатической практики во всем мире, а не только в Европе.

Роль Венского конгресса трудно переоценить. Катастрофическое расширение границ классической Франции до размеров Европы при Наполеоне I заставило политиков расстаться с благостными моделями развития и трезво рассмотреть сложившуюся обстановку. Сужение состава «большой пятерки» до трех, исключая поверженных Австрию и Пруссию, при отсутствии какого-то ни было желания к переговорам между сторонами привело мир в состояние значительно большей конкуренции. Парадоксальным образом уменьшение числа возможных геополитических выборов при трех участниках не привело к разделу мира и увеличению «жизненных пространств» за счет проигравших. Поэтому разгром наполеоновской империи и восстановление европейских держав до квартета вызвало надежды на «взаимопонимание» в русле старой многоходовой дипломатии дворцовых интриг.

Осмысление последствий перекройки Европы происходило в Вене в 1814 – 1815 гг. Квартет великих держав – кроме Франции – уверенно дирижировал Европой. На правовом уровне Венский конгресс ввел в политический обиход такие основополагающие термины геополитики на плоскости, как равновесие и баланс сил, преобразование мощи государства; средства обуздания агрессора или доминирующей державы; коалиция держав; новые границы и территории; плацдармы и крепости; стратегические точки и рубежи.

Что же произошло на Венском конгрессе (1814 – 1815 гг.)?

По мнению Э. Саундерса, «это было совещание представителей династий в поисках компромисса, на основе которого будущая дипломатия могла бы защищать их правящие дома от опасностей войны и революции».Собрались представители всех великих европейских держав для совместного обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес; при этом в работе конгресса активное участие принимали два императора — Франц I и Александр I. До того даже двусторонние встречи в верхах (вроде свидания Наполеона и Александра в Тильзите) были большой редкостью.

Хотя (по вполне понятным причинам) тон на конгрессе задавали великие державы-победительницы в войне с Наполеоном (Англия, Австрия, Пруссия и Россия), тем не менее к работе конгресса были привлечены и побежденная держава (Франция), и второразрядные державы (Швеция, Испания, Португалия).

Глава 1. Венский конгресс (начало и первые итоги)

1.1 Начало работы Венского конгресса (1814 г.)

1814 г. открыл в истории европейской дипломатии одну чрезвычайно показательную тенденцию, с зеркальной точностью неоднократно повторявшуюся впоследствии. Как только отгремели сражения Наполеоновских войн, которые мы смело можем назвать первой «мировой войной» в истории человечества, политическая элита тогдашнего мира (речь идет именно о Европе, другие континенты в начале XIX в. не могли еще и мечтать о статусе «цивилизованного пространства Земли») сочла необходимым провести собственный конгресс на высшем уровне. Цель была декларирована самая благая: доискаться до первопричины ужасных войн, будораживших и заливавших кровью Европу два десятилетия и совместным разумом монархов стран-победительниц учредить в подлунном мире такое устройство, которое раз и навсегда сделало бы невозможным повторение подобного кошмара. Осенью 1814 г. красавица-Вена, не забывшая еще грохота наполеоновских батарей под Ваграмом, пышно встречала державных мужей России, Австрии, Пруссии и Великобритании. В их унизанных драгоценными перстнями руках, словно золотое яблоко, покоилась послевоенная судьба мира.

1 октября 1814 г. в Вене открылся международный конгресс, который должен был определить устройство послевоенной Европы. В нём формально принимали участие представители всех европейских государств, даже крошечных немецких и итальянских княжеств. Но на деле все решения принимались великими державами: Россией, Австрией, Пруссией и Англией. Остальные участники Венского конгресса в основном предавались светским увеселениям, поэтому современники часто называли конгресс «танцующим».

Однако видимая легкость взаимного общения на проверку оборачивалась серьезными дипломатическими разногласиями и международными интригами. «Союзники легко находили общий язык, пока были связаны друг с другом целью победить Наполеона, но теперь, когда опасность миновала, их интересы разделились, каждый из них чувствовал потребность преследовать свои, и совещания проходили бурно».

Франции, которую представлял опытный и изворотливый дипломат Талейран, предавший Наполеона и ставший министром иностранных дел нового королевского правительства, удавалось с самого начала Венского конгресса влиять на решения великих держав. Она добилась этого, использовав разногласия бывших членов коалиции.

23 сентября 1814 года французская делегация прибыла в Вену. Программа действий у Талейрана к тому времени уже была достаточно четко выработана, но при этом положение его оставалось незавидным: лично презираемый представитель побежденной державы. Он выставил перед конгрессом 3 основных требования. Во-первых, Франция признает лишь те решения конгресса, которые были приняты на пленарных заседаниях в присутствии представителей всех держав. Во-вторых, Франция желает, чтобы Польша была восстановлена либо в состоянии 1805 года, либо по ее состоянию до первого раздела. В-третьих, Франция не согласится ни на расчленение, ни, тем более на лишение самостоятельности Саксонии. Одновременно министр раскинул широкую сеть интриг, направленных на то, чтобы настроить Россию и Пруссию против Австрии и Англии. Агитации эти имели целью распространение среди стран – участников конгресса тревоги по поводу будто бы нависшей угрозы гегемонии русского императора.

Несмотря на очевидную слабость Франция в лице ее министра решила занять самую активную позицию на конгрессе явно преувеличивая свои возможности. Но все атаки на Александра по поводу Польши были решительно отбиты. Поняв, что в вопрос с Польшей проигран окончательно и бесповоротно, Талейран деятельно занялся решением саксонского вопроса, интересовавшего Францию гораздо больше. Однако отстоять свою позицию о недопустимости расчленения Саксонии дипломату так и не удалось. Территория Саксонии была разделена пополам. Правда, под властью саксонского короля осталась лучшая часть с городами и наиболее богатыми промышленными местами.

Проиграв польское дело, и, по сути, «завалив» саксонское, Талейран, тем не менее, полностью выиграл свою главную ставку: буржуазная Франция не только не была расхватана по кускам феодально-абсолютистскими великими державами, но и вошла равноправной в среду великих европейских держав. Кроме того, была разбита грозная для французов коалиция. Таковы главные итоги напряженной деятельности министра иностранных дел Талейрана в этот период на международной арене.

8 октября 1814 г. 4 державы-победительницы подписали декларацию, согласно которой в подготовительный комитет Венского конгресса должны были войти не только Великобритания, Австрия, Пруссия и Россия, но и Франция, Испания, Португалия и Швеция. Только в ходе пленарных заседаний конгресса могли быть приняты окончательные решения; наконец, будущие постановления должны соответствовать принципам международного права. По сути, это была победа французской дипломатии.

Это был первый, но не единственный успех выдающегося дипломата: к марту 1815 г. он сумел совершенно расстроить антифранцузскую коалицию; державы-победительницы, и прежде всего Австрия и Великобритания, очень скоро поняли, что без Франции они не смогут обойтись. Действительно, сильная Франция была нужна Австрии, чтобы сдерживать прусские притязания на Саксонию, а русские — на Польшу. В свою очередь, Лондону был нужен партнер на континенте, способный противостоять чрезмерному усилению России на Востоке. Наконец, хотя Венский конгресс был своего рода дипломатической дуэлью между Александром I и Талейраном, тем не менее и русский царь отдавал себе отчет в том, что ему может понадобиться сила на западе Европы, способная уравновесить чрезмерно усилившуюся Пруссию.

Недавние союзники преследовали на Венском конгрессе совершенно различные цели. Император России Александр I стремился увеличить свои владения. Для этого он хотел создать в составе Российской империи Польское королевство, объединив все польские земли, в том числе и принадлежавшие Пруссии. В качестве компенсации Александр предлагал передать Пруссии королевство Саксонию.

Однако этот план не устраивал Австрию, Англию и Францию. Австрия, стремившаяся к господству в Германии, не желала присоединения Саксонии к Пруссии, понимая, чт

mirznanii.com

Каковы основные решения Венского конгресса?

Каковы основные решения Венского конгресса?

Ответы:

С октября 1814 г. по июнь 1815 г. в Вене заседал конгресс представителей европейских держав. Главную роль на конгрессе играли русский император Александр I, канцлер Австрийской империи Меттерних, английский министр иностранных дел Кэстлри, министр иностранных дел Пруссии Гарденберг, французский министр иностранных дел Талейран. враждуя и ведя торг друг с другом, они определяли основные решения конгресса. Целью, которую ставили перед собой руководители конгресса, была ликвидация политических изменений и преобразований, происшедших в Европе в результате Французской буржуазной революции и наполеоновских войн. Они всячески отстаивали принцип «легитимизма» , т. е. восстановления «законных» прав прежних монархов, утративших свои владения. В действительности принцип «легитимизма» был лишь прикрытием для произвола реакции. Не считаясь с национальными интересами народов, Венский конгресс по своему усмотрению перекроил карту Европы. К Голландии, превращенной в Нидерландское королевство, присоединили Бельгию. Норвегию отдали Швеции. Польша вновь была поделена между Россией, Пруссией и Австрией, причем большая часть бывшего великого герцогства Варшавского перешла к России. Пруссия приобрела часть Саксонии и Вестфалии, а также Рейнскую область. Австрии были возвращены земли, отторгнутые от нее во время наполеоновских войн. К Австрийской империи были присоединены Ломбардия и владения бывшей Венецианской республики, а также Зальцбург и некоторые другие территории. Италию, о которой Меттерних презрительно говорил, что она «представляет собой не более, чем географическое понятие» , вновь раздробили на ряд государств, отданных во власть старых династий. В Сардинском королевстве (Пьемонте) , к которому присоединили и Геную, была восстановлена Савойская династия. Великое герцогство Тосканское, герцогства Моденское и Пармское перешли во владение различных представителей австрийского дома Габсбургов. В Риме была восстановлена светская власть папы, которому возвратили его прежние владения. В Неаполитанском королевстве утвердилась на троне династия Бурбонов. Мелкие немецкие государства, ликвидированные Наполеоном, не были восстановлены, и число германских государств сократилось почти в 10 раз. Тем не менее политическая раздробленность Германии сохранилась. В Германии осталось 38 государств, которые вместе с Австрией лишь формально объединились в Германский союз. Венский конгресс узаконил колониальные захваты, сделанные англичанами во время войны у Испании и Франции; у Голландии Англия отобрала остров Цейлон, мыс Доброй Надежды, Гвиану. Кроме того, Англия оставила за собой остров Мальту, имевший важное стратегическое значение, и Ионические острова. Таким образом, Англия закрепила свое господство на морях и в колониях. Границы Швейцарии были несколько расширены, и конгресс объявил ее вечно нейтральным государством. В Испании еще в апреле 1814 г. была восстановлена монархия испанских Бурбонов. «Заключительный акт» Венского конгресса, выработанный в результате длительной борьбы в атмосфере тайных соглашений и интриг, был подписан 9 июня 1815 г. Статья 6 этого акта заявляла о готовности держав, подписавших его, соблюдать мир и поддерживать неизменность территориальных границ.

cwetochki.ru

Вопрос 1. Венский конгресс и его решения.

С октября 1814 г. по июнь 1815 г. в Вене заседал конгресс представителей европейских держав. Главную роль на конгрессе играли русский император Александр I, канцлер Австрийской империи Меттерних, английский министр иностранных дел Кэстлри, министр иностранных дел Пруссии Гарденберг, французский министр иностранных дел Талейран. враждуя и ведя торг друг с другом, они определяли основные решения конгресса. Целью, которую ставили перед собой руководители конгресса, была ликвидация политических изменений и преобразований, происшедших в Европе в результате Французской буржуазной революции и наполеоновских войн. Они всячески отстаивали принцип «легитимизма», т. е. восстановления «законных» прав прежних монархов, утративших свои владения. В действительности принцип «легитимизма» был лишь прикрытием для произвола реакции. Не считаясь с национальными интересами народов, Венский конгресс по своему усмотрению перекроил карту Европы. К Голландии, превращенной в Нидерландское королевство, присоединили Бельгию. Норвегию отдали Швеции. Польша вновь была поделена между Россией, Пруссией и Австрией, причем большая часть бывшего великого герцогства Варшавского перешла к России. Пруссия приобрела часть Саксонии и Вестфалии, а также Рейнскую область. Австрии были возвращены земли, отторгнутые от нее во время наполеоновских войн. К Австрийской империи были присоединены Ломбардия и владения бывшей Венецианской республики, а также Зальцбург и некоторые другие территории. Италию, о которой Меттерних презрительно говорил, что она «представляет собой не более, чем географическое понятие», вновь раздробили на ряд государств, отданных во власть старых династий. В Сардинском королевстве (Пьемонте), к которому присоединили и Геную, была восстановлена Савойская династия. Великое герцогство Тосканское, герцогства Моденское и Пармское перешли во владение различных представителей австрийского дома Габсбургов. В Риме была восстановлена светская власть папы, которому возвратили его прежние владения. В Неаполитанском королевстве утвердилась на троне династия Бурбонов. Мелкие немецкие государства, ликвидированные Наполеоном, не были восстановлены, и число германских государств сократилось почти в 10 раз. Тем не менее политическая раздробленность Германии сохранилась. В Германии осталось 38 государств, которые вместе с Австрией лишь формально объединились в Германский союз. Венский конгресс узаконил колониальные захваты, сделанные англичанами во время войны у Испании и Франции; у Голландии Англия отобрала остров Цейлон, мыс Доброй Надежды, Гвиану. Кроме того, Англия оставила за собой остров Мальту, имевший важное стратегическое значение, и Ионические острова. Таким образом, Англия закрепила свое господство на морях и в колониях.

Границы Швейцарии были несколько расширены, и конгресс объявил ее вечно нейтральным государством. В Испании еще в апреле 1814 г. была восстановлена монархия испанских Бурбонов. «Заключительный акт» Венского конгресса, выработанный в результате длительной борьбы в атмосфере тайных соглашений и интриг, был подписан 9 июня 1815 г. Статья 6 этого акта заявляла о готовности держав, подписавших его, соблюдать мир и поддерживать неизменность территориальных границ.

studfiles.net

дипломатическая борьба и ее итоги.

Венский конгресс: дипломатическая борьба и ее итоги.

Ожесточенная борьба европейских государств против империи Наполеона закончилась поражением Франции. После победы над Наполеоном победители стремились уничтожить все изменения, внесенные Наполеоном в карте мира, и извлечь при этом максимальную выгоду для себя. Франция должна была стать тем государством, которым она была до 1 января 1792 г. С этой целью, в октябре 1814 г. в Вене был созван конгресс представителей европейских государств. Он работал .

Ожесточенная борьба европейских государств против империи Наполеона закончилась поражением Франции. После победы над Наполеоном победители стремились уничтожить все изменения, внесенные Наполеоном в карте мира, и извлечь при этом максимальную выгоду для себя. Франция должна была стать тем государством, которым она была до 1 января 1792 г. С этой целью, в октябре 1814 г. в Вене был созван конгресс представителей европейских государств. Он работал до июня 1815 г. Вопрос о разделе территорий был единственным, который после победы над Францией связывал государства коалиции. После падения Парижа цель коалиции была достигнута, поэтому она неизбежно должна была распасться.

Ведущую роль в Венском конгрессе играл российский император Александр, а также канцлер австрийской империи Меттерних, английский министр иностранных дел лорд Кэстлри, министр иностранных дел Пруссии Гарденберг и французский министр иностранных дел Талейран. Постоянно враждуя между собой и ведя торг друг с другом, они шаг за шагом определяли основные решения конгресса. Учредители конгресса ставили перед собой главную цель — ликвидация политических изменений и преобразований, которые произошли в Европе в результате французской революции и наполеоновских войн. Венский конгресс созывается, чтобы подвести черту под наполеоновскими войнами. Руководители конгресса всячески отстаивали принцип «легитимизма» (восстановления «законных»прав прежних монархов, которые утратили свои владения), принцип баланса и принцип вознаграждения победителей. Талейран добивается очень крупного успеха, добиваясь включения Франции как равноправной страны. Он раскалывает группировку бывших членов анти-французской коалиции и добивается заключения франко-австрийской коалиции, направленной против России и Пруссии. Ставится вопрос о дележе добычи. Наиболее жесткие позиции занимает Пруссия, вплоть до требования Эльзаса и Лотарингии. Россия требует всего герцогства Варшавского, что настраивает против себя Австрию. По итогам конгресса Россия удерживает за собой Бисарабию, присоединенную еще в 1812 г. Финляндию, отнятую у Шведов по согласованию с Наполеоном. Россия получает большую часть герцогства Варшавского, которое входит в империю на правах царства Польского. Галиция остается в составе Австрии. На севере Дания лишается Норвегии и передается Швеции. Голландия преобразовывается в королевство, которое присоединяет Бельгию и Люксембург. За Пиренеями остается все без территориальных изменений. Пруссия получает северную Саксонию, Австрии возвращаются все ее владения. Северная Италия (Ламбардия и Венеция) тоже входит в состав Австрии. Швейцарская республика была сохранена и она получила статус вечно нейтрального государства.

По итогам наполеоновских войн складывается классическая система пентархии, пятивластие. В Европе находилось пять великих держав, силы которых были практически равнозначны и согласие между которыми обеспечивает мир в Европе на 40 лет. Это Англия, господствующая на морях; Франция, существенно ослабленная, но благодаря искусству дипломатов оставляет за собой статус великой державы, на нее возложена контрибуция, но ее границы были сохранены; Пруссия очень серьезно усиливается; Австрия относительно слабеет; Россия, находящаяся на вершине своего могущества.

Материал опубликован:

ipolitics.ru