«Слово о полку Игореве». Русская культура 12 века -Русская литература XI

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись: «Слово о полку Игореве». Русская культура 12 века. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//russian_literature/russkaya-literatura-xi-xvii-vekov/slovo-o-polku-igoreve-russkaia-kultura-12-veka/ (дата обращения: 16.02.2023)

Содержание

Слово о полку Игореве

«Слово о полку Игореве» — известнейший памятник древней русской литературы — описывает неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в союзе с Всеволодом, Владимиром и Святославом Ольговичем (1185 г.). По времени написания «Слово» относят к 1187-1188 году.

Древнерусский текст «Слова» разбит на абзацы и ритмические единицы. Этой разбивки в подлинной рукописи «Слова» не было, т.к. в русских рукописях XI-X, которая оказалась весьма плодотворной для изучения памятника: она заставила и сторонников древности «Слова», и их оппонентов еще раз проверить свою аргументацию, произвести новые тщательные разыскания по целому ряду вопросов (лексика и фразеология «Слова», взаимоотношение «Слова» и «Задонщины», «Слово» и литературная жизнь конца XVIII в. и т. д.). В конечном счете позиции защитников подлинности и древности «Слова» еще более укрепились, и стало очевидным отсутствие у скептиков решающих контраргументов. В настоящее время основные вопросы изучения «Слова» представляются в следующем виде.

Этой разбивки в подлинной рукописи «Слова» не было, т.к. в русских рукописях XI-X, которая оказалась весьма плодотворной для изучения памятника: она заставила и сторонников древности «Слова», и их оппонентов еще раз проверить свою аргументацию, произвести новые тщательные разыскания по целому ряду вопросов (лексика и фразеология «Слова», взаимоотношение «Слова» и «Задонщины», «Слово» и литературная жизнь конца XVIII в. и т. д.). В конечном счете позиции защитников подлинности и древности «Слова» еще более укрепились, и стало очевидным отсутствие у скептиков решающих контраргументов. В настоящее время основные вопросы изучения «Слова» представляются в следующем виде.

Сборник со «Словом» был приобретен А. И. Мусиным-Пушкиным, видимо, в начале 90-х гг. XVIII в. Первые известия о нем появились в печати в 1797 г. (когда об открытии памятника сообщили Н. М. Карамзин и М. М. Херасков), но возможно, что упоминание о «Слове» содержалось уже в статье П. А. Плавильщикова, опубликованной в журнале «Зритель» в февральском номере за 1792 г. Не позднее 1796 г. для Екатерины II был сделан список с текста «Слова» (так называемая Екатерининская копия) и подготовлен перевод памятника. А. И. Мусин-Пушкин совместно с археографами А. Ф. Малиновским и Н. Н. Бантыш-Каменским приготовил текст «Слова» для печати, и в 1800 г. памятник был издан с переводом и комментариями. В 1812 г. в московском пожаре погибла библиотека А. И. Мусина-Пушкина; вместе с рукописью «Слова» сгорела и значительная часть тиража первого издания.

Не позднее 1796 г. для Екатерины II был сделан список с текста «Слова» (так называемая Екатерининская копия) и подготовлен перевод памятника. А. И. Мусин-Пушкин совместно с археографами А. Ф. Малиновским и Н. Н. Бантыш-Каменским приготовил текст «Слова» для печати, и в 1800 г. памятник был издан с переводом и комментариями. В 1812 г. в московском пожаре погибла библиотека А. И. Мусина-Пушкина; вместе с рукописью «Слова» сгорела и значительная часть тиража первого издания.

Сборник, содержащий «Слово о полку Игореве», был описан издателями. Помимо «Слова» в его составе был хронограф, летопись (видимо, фрагмент Новгородской первой летописи), а также три повести: «Сказание об Индийском царстве», «Повесть об Акире Премудром» и «Девгениево деяние». Фрагменты из этих повестей были приведены Н. М. Карамзиным в его «Истории», и это дало возможность установить, что «Повесть об Акире» представлена в Мусин-Пушкинском сборнике в своей древнейшей редакции, а «Сказание об Индийском царстве» содержит сюжетные детали, не обнаруженные пока ни в каком другом из многочисленных списков этого памятника. Таким образом, «Слово» находилось в окружении редких редакций редких в древнерусской книжности повестей.

Таким образом, «Слово» находилось в окружении редких редакций редких в древнерусской книжности повестей.

Внимание исследователей уже давно привлекли многочисленные отличия (по преимуществу орфографического характера) текста «Слова» в первом издании от Екатерининской копии. Анализ этих разночтений позволяет составить наглядное представление о принципах воспроизведения текста «Слова» издателями: они — в полном соответствии с археографическими традициями своего времени — стремились не столько к буквально точному воспроизведению текста «Слова», с присущим ему, как и всякому древнерусскому тексту, орфографическим разнобоем, описками, неправильностями и т. д., сколько к «исправлению» и унификации его. Это существенно затрудняет реконструкцию подлинного текста «Слова», но одновременно лишний раз убеждает нас в том, что в руках издателей была древняя рукопись, передача текста которой представляла для них немалые затруднения, ибо возникал ряд вопросов, ответа на которые еще не могла дать ни тогдашняя филология, ни тем более — издательская практика.

Одним из важнейших аргументов в пользу древности и подлинности «Слова» является анализ его лексики и фразеологии. Еще А. С. Орлов справедливо заметил: «…надо безотлагательно привести в ясность и рассмотреть полную наличность данных самого памятника — прежде всего со стороны языка, в самом широком смысле. Язык самое опасное, чем играют без понимания и дискредитируют памятник». Множество лингвистических наблюдений было сделано в последние годы в трудах В. П. Адриановой-Перетц, В. Л. Виноградовой, А. Н. Котляренко, Д. С. Лихачева, Н. А. Мещерского, Б. А. Ларина и других исследователей. Был установлен непреложный факт: даже те редкие слова, которые скептики принимали за свидетельства позднего происхождения «Слова», по мере разысканий обнаруживаются либо в древнерусских памятниках старшего периода (как свидетельствует о том «Словарь-справочник „Слова“»), либо в диалектах. Все это вполне отвечает нашим представлениям о богатстве языковой культуры Киевской Руси, однако писатель XVIII в. (каким представляют себе автора «Слова» скептики) вынужден был бы специально разыскивать эти редкие лексемы в различных текстах и при этом обладать совершенно уникальной коллекцией древнерусских литературных памятников.

(каким представляют себе автора «Слова» скептики) вынужден был бы специально разыскивать эти редкие лексемы в различных текстах и при этом обладать совершенно уникальной коллекцией древнерусских литературных памятников.

Но, пожалуй, самым важным аргументом в пользу древности «Слова» является его соотношение с «Задонщиной». «Задонщина» — это повесть конца XIV или XV в., рассказывающая о победе Руси над силами Мамая на Куликовом поле в 1380 г. Сразу же после обнаружения первого из известных ныне списков «Задонщины» (в 1852 г.) исследователи обратили внимание на чрезвычайное сходство ее со «Словом»: оба памятника обладают не только сходной системой образов, но и имеют многие текстуальные параллели. Открытие «Задонщины», старший из списков которой датируется концом XV в., казалось бы, навсегда решило вопрос о древности «Слова», которому, по всеобщему признанию, «Задонщина» подражала. Однако в 90-х гг. XIX в. была выдвинута версия, что не «Задонщина» подражала «Слову», а, напротив, «Слово» могло быть написано с использованием образной системы «Задонщины».

Предпринятые в последние годы разыскания решительно опровергают эту гипотезу. Во-первых, выяснилось, что «Слово» не обнаруживает индивидуальной текстуальной близости ни к одному из известных ныне списков «Задонщины»; всей суммой «параллелей» к «Слову» обладал, видимо, архетипный (авторский) текст этого памятника, и, следовательно, «создать» «Слово» в XVIII в. можно было бы, лишь обладая таким уникальным текстом. Во-вторых, было обращено внимание, что «Задонщина» содержит ряд испорченных или неясных чтений, которые могут быть объяснены только как результат неудачного переосмысления тех или иных чтений «Слова». Наконец, А. Н. Котляренко сделал важное наблюдение: архаические элементы в языке «Задонщины» приходятся как раз на чтения, параллельные чтениям «Слова», и объясняются, таким образом, влиянием этого памятника. Предположив же обратную зависимость между памятниками (т. е. допустив, что «Слово» зависит от «Задонщины»), мы придем к парадоксальному утверждению, будто бы создатель «Слова» в XVIII в. использовал только те фрагменты «Задонщины», в которых обнаруживаются не свойственные остальному ее тексту архаические элементы. Итак, отражение в «Задонщине» текста «Слова» — это весомый аргумент в пользу его древности.

использовал только те фрагменты «Задонщины», в которых обнаруживаются не свойственные остальному ее тексту архаические элементы. Итак, отражение в «Задонщине» текста «Слова» — это весомый аргумент в пользу его древности.

О древности «Слова» говорят и другие наблюдения: это и отражение в нем понятных по преимуществу современникам деталей исторической обстановки XII в., и употребление архаичных тюркизмов, и особенности стиля и поэтики «Слова», и характер мировоззрения его автора, и факт отражения текста «Слова» в приписке к «Псковскому апостолу» 1307 г. и т. д.

Текст «Слова»

* * *

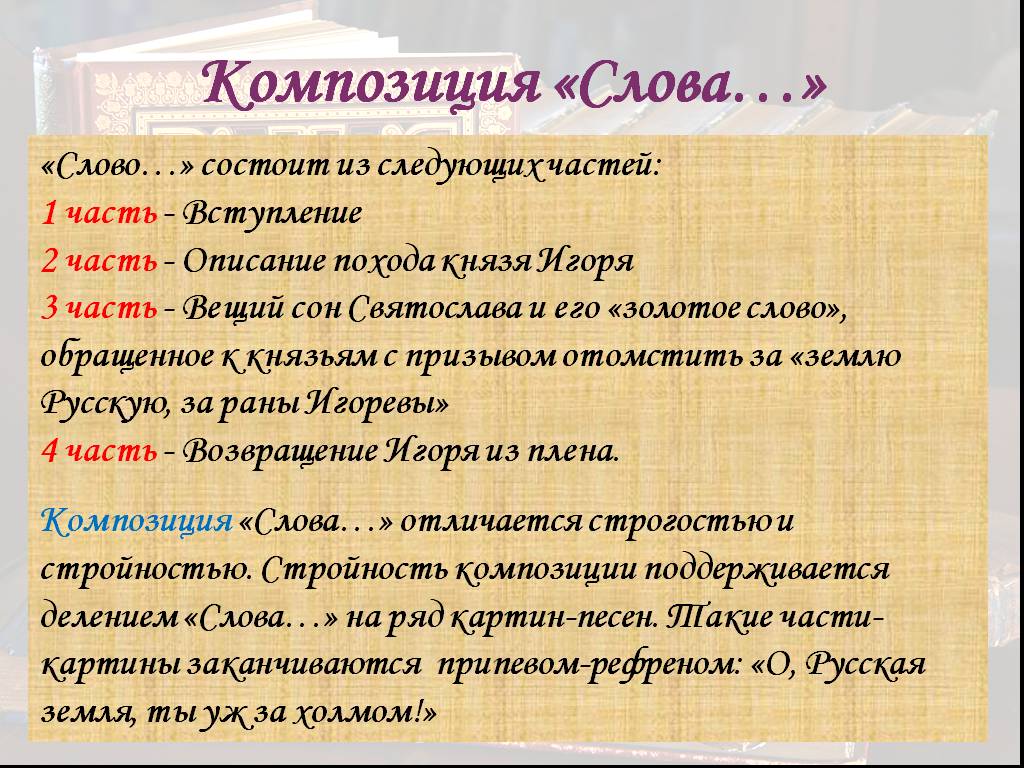

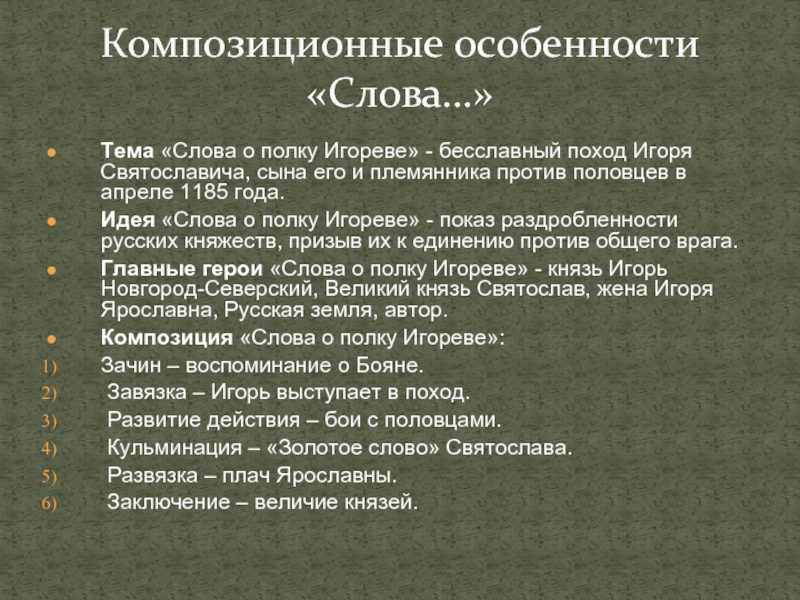

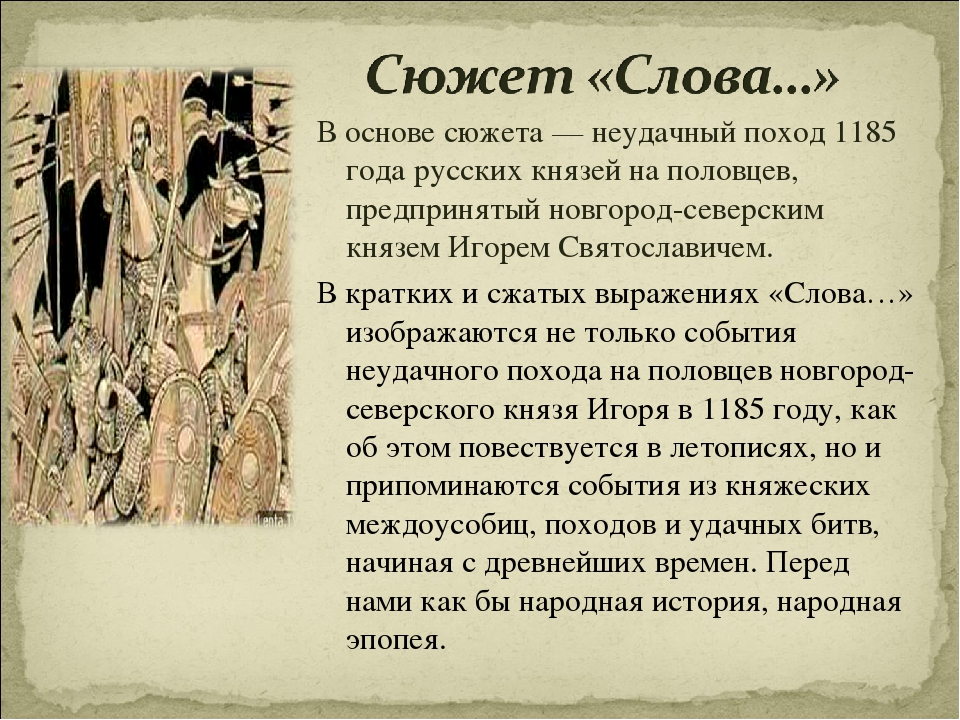

В основе сюжета «Слова о полку Игореве» лежит действительное событие русской истории: в 1185 г., через два года после успешного объединенного похода русских князей против половцев, в новый поход на кочевников отправился князь Новгорода-Северского Игорь Святославич со своим братом Всеволодом, племянником Святославом Ольговичем Рыльским и сыном. Поход окончился разгромом Игоревой рати — князья попали в плен, дружина и «вои» были частью перебиты, частью пленены; скорбную весть о поражении принесли на Русь чудом спасшиеся воины. Окрыленные победой половцы нанесли ответный удар: их отряды вторглись в беззащитные теперь русские княжества. «Правобережье Днепра Святославу удалось отстоять и не пустить сюда половцев, а все Левобережье (до Сулы, до Сейма и до Переяславля), несмотря на героические действия сыновей Святослава и Владимира Глебовича, было опустошено, разграблено, сожжено», — так резюмирует последствия разгрома Игоревой рати Б. А. Рыбаков.

Окрыленные победой половцы нанесли ответный удар: их отряды вторглись в беззащитные теперь русские княжества. «Правобережье Днепра Святославу удалось отстоять и не пустить сюда половцев, а все Левобережье (до Сулы, до Сейма и до Переяславля), несмотря на героические действия сыновей Святослава и Владимира Глебовича, было опустошено, разграблено, сожжено», — так резюмирует последствия разгрома Игоревой рати Б. А. Рыбаков.

Однако уже через месяц Игорю удалось бежать из плена с помощью сочувствовавшего ему (или подкупленного им) половчанина Лавра (Овлура). Таковы события 1185 г.

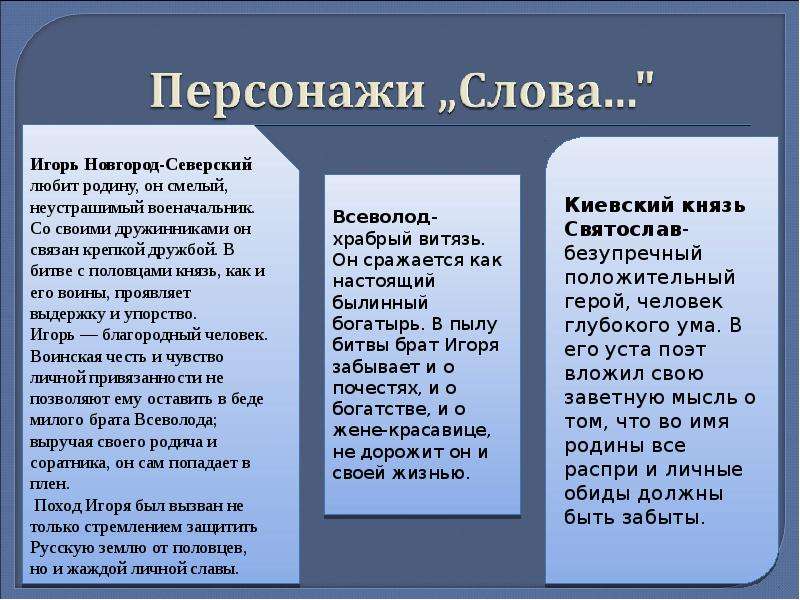

Но автор «Слова» превратил этот частный, хотя и весьма значительный эпизод полуторавековых русско-половецких войн в событие общерусского масштаба: он призывает отомстить за раны Игоря и заступиться «за землю Русскую» не только тех князей, которым это было действительно необходимо сделать, ибо после разгрома Игоря на их княжества обрушился половецкий контрудар, но и других князей-современников, в том числе князя далекой Владимиро-Суздальской земли Всеволода Большое Гнездо или Ярослава Галицкого. Великий князь киевский Святослав, в действительности не пользовавшийся в Южной Руси особым авторитетом, превращается в «Слове» в почитаемого патрона всех русских князей, словно речь идет о Ярославе Мудром или Владимире Мономахе. Наконец, сам Игорь, о весьма неблаговидных деяниях которого свидетельствует летопись, превращается в подлинного героя, фигуру трагическую, но не лишенную рыцарственного ореола.

Великий князь киевский Святослав, в действительности не пользовавшийся в Южной Руси особым авторитетом, превращается в «Слове» в почитаемого патрона всех русских князей, словно речь идет о Ярославе Мудром или Владимире Мономахе. Наконец, сам Игорь, о весьма неблаговидных деяниях которого свидетельствует летопись, превращается в подлинного героя, фигуру трагическую, но не лишенную рыцарственного ореола.

Автор «Слова» как бы подымается над действительностью, забывает о неприязни князей, о их феодальном эгоцентризме, очищая их от этой скверны знамением «земли Русской». Не историческая достоверность в мелочах, а нечто большее и значительное: сознание необходимости единения, совместных действий против половцев, призыв к воскрешению старых идеалов «братолюбия» — вот что находится в центре внимания автора. Эта патриотическая идея «Слова» так была оценена К. Марксом: «Суть поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских полчищ». В конце XI в. Владимир Мономах призывал прекратить междоусобицы, предупреждая, что из-за них «погибнеть земля Руская, и врази наши половци, пришедше возмуть земьлю Русьскую». С этими словами Мономаха поразительно совпадают укоры автора «Слова»: князья начали «сами на себе крамолу ковати, а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Рускую», или: «А князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по беле от двора». Мысль о пагубности феодальных раздоров, особенно если они сопровождаются приглашением половецких союзников, остается в конце XII в. столь же актуальной, что и столетием раньше.

С этими словами Мономаха поразительно совпадают укоры автора «Слова»: князья начали «сами на себе крамолу ковати, а погании с всех стран прихождаху с победами на землю Рускую», или: «А князи сами на себе крамолу коваху, а погании сами, победами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по беле от двора». Мысль о пагубности феодальных раздоров, особенно если они сопровождаются приглашением половецких союзников, остается в конце XII в. столь же актуальной, что и столетием раньше.

Мы не знаем, кто был автором «Слова». Высказывалось немало догадок: спорили о том, был ли он участником похода Игоря или знал о нем от других, был ли он киевлянином, жителем Новгорода-Северского или галичанином и т. д. Надежных данных для обоснования той или иной гипотезы пока нет, но совершенно ясно, что перед нами человек, сочетавший в себе мастерство и эрудицию книжного человека, талант поэта и кругозор политического деятеля.

Идея «Слова», значение его призывов и намеков, бесспорно тесно связанных с политической обстановкой современности, делает чрезвычайно важным вопрос о том, когда именно оно было написано. Речь идет не о легкомысленном перенесении даты создания памятника на XVI или XVIII в., а о попытке уточнить год написания «Слова» в пределах ближайших десятилетий после похода Игоря. Мнение исследователей, считавших, что дата создания «Слова» лежит между 1185 и 1187 гг., ибо в 1187 г. умер Ярослав Осмомысл, к которому автор «Слова» обращается как к живому, едва ли бесспорно. Если призывы к князьям носили риторический характер, то обращение к Ярославу вполне могло прозвучать и после его смерти: во время похода он был жив, и обращение к нему не являлось анахронизмом. Недавно Н. С. Демкова обратила внимание на следующий факт: «Слово» завершается здравицей «Буй Туру Всеволоду». Произнести славу уже умершему князю — анахронизм, и, следовательно, «Слово» не могло быть создано после смерти Всеволода (он умер в 1196 г.).

Речь идет не о легкомысленном перенесении даты создания памятника на XVI или XVIII в., а о попытке уточнить год написания «Слова» в пределах ближайших десятилетий после похода Игоря. Мнение исследователей, считавших, что дата создания «Слова» лежит между 1185 и 1187 гг., ибо в 1187 г. умер Ярослав Осмомысл, к которому автор «Слова» обращается как к живому, едва ли бесспорно. Если призывы к князьям носили риторический характер, то обращение к Ярославу вполне могло прозвучать и после его смерти: во время похода он был жив, и обращение к нему не являлось анахронизмом. Недавно Н. С. Демкова обратила внимание на следующий факт: «Слово» завершается здравицей «Буй Туру Всеволоду». Произнести славу уже умершему князю — анахронизм, и, следовательно, «Слово» не могло быть создано после смерти Всеволода (он умер в 1196 г.).

Русская культура XII века

Церковная проповедническая литература, идейная направленность которой заключалась в призыве населения к повиновению властям небесным и земным, представлена произведениями Климента Смолятича, Кирилла Туровского и др. Эти писатели были широко образованны и в своих произведениях использовали наследие античной литературы. Знаменитый книжник Климент Смолятич (середина XII в.) охотно ссылается на Омира (Гомера), Аристотеля и Платона, подвергаясь за это нападкам со стороны представителей ортодоксального богословия.

Эти писатели были широко образованны и в своих произведениях использовали наследие античной литературы. Знаменитый книжник Климент Смолятич (середина XII в.) охотно ссылается на Омира (Гомера), Аристотеля и Платона, подвергаясь за это нападкам со стороны представителей ортодоксального богословия.

Идеология церковной и отчасти светской знати нашла яркое отражение в замечательном памятнике литературы 20-х годов XIII в. — «Патерике» Киево-Печерского монастыря. Проникнутый мыслью о превосходстве духовной власти над светской, он включал 20 назидательных рассказов о жизни этой крупнейшей церковной феодальной корпорации.

Обширный круг идей содержится в выдающемся памятнике ранней дворянской публицистики, сохранившемся в двух редакциях XII—XIII вв., — «Слове», или «Молении», Даниила Заточника. Блестяще образованный Даниил умело использовал сокровища фольклора для восхваления сильной княжеской власти и обличения вредного для Руси самовластия светской и церковной знати.

В составе летописных сводов сохранились повести о князьях (об Андрее Боголюбском, Изяславе Мстиславиче Волынском и др. ), о крупных исторических событиях, о взятии крестоносцами Константинополя и т. д. В этих повестях имеется много деталей, свидетельствующих о возрастании интереса к человеческой личности, к действиям и переживаниям отдельных людей.

), о крупных исторических событиях, о взятии крестоносцами Константинополя и т. д. В этих повестях имеется много деталей, свидетельствующих о возрастании интереса к человеческой личности, к действиям и переживаниям отдельных людей.

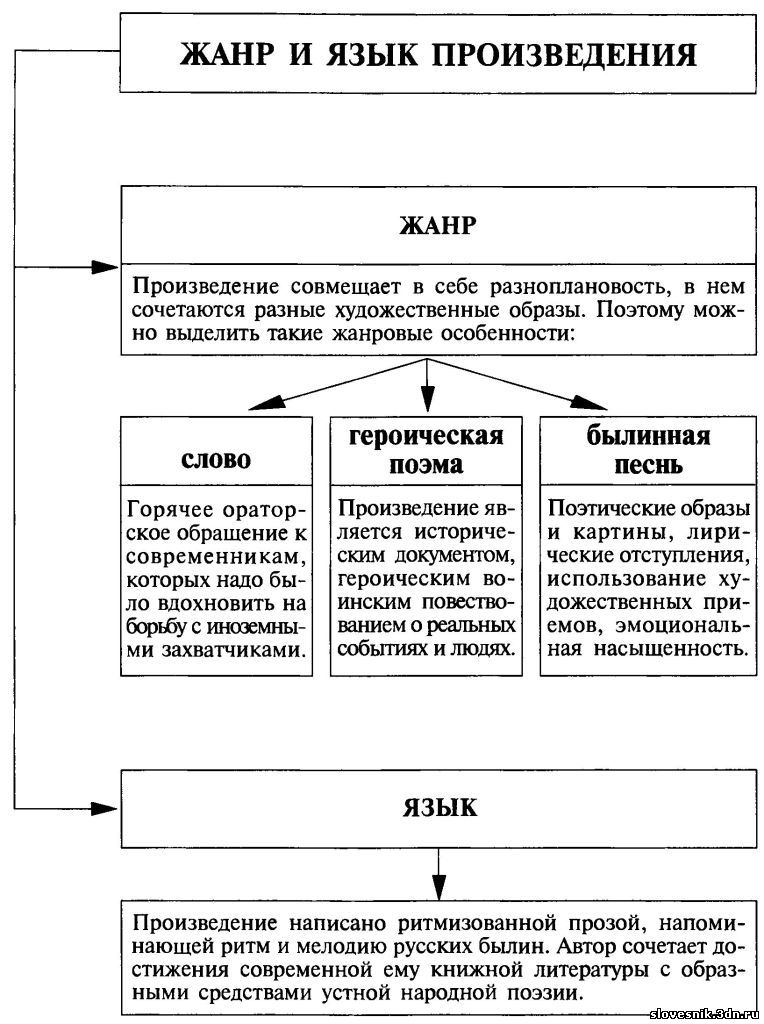

Величайшим памятником русской культуры XII в. является «Слово о полку Игореве», посвящённое описанию неудачного похода на половцев (в 1185 г.) новгород-северского князя Игоря Святославича. Автор — сторонник единства страны, единства её сильнейших князей, единства народа. Русская же земля для него — это вся Русь, от Таманского полуострова до Прибалтики, от Дуная до Суздальской земли. В то время, когда в результате княжеаких усобиц и половецких набегов «по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собою деля», автор восхваляет мирный труд. Описывая одну из кровопролитнейших междоусобных битв на Немиге и противопоставляя мир войне, он пользуется образами, рисующими работу крестьянина-пахаря. «Чёрная земля, — пишет автор,— под копытами костьми была посеяна, кровью полита: горем взошли они по Русской земле».

«Слово» проникнуто глубоким патриотизмом. Образ Русской земли является центральным в этом произведении. Автор призывает князей встать на защиту родины и осуждает тех из них, которые занимаются распрями («куют крамолу» и «сеют по земле стрелы»). Автор рисует образы сильных и могущественных князей (Всеволода Большое Гнездо, Ярослава Осмомысла и др.), распространивших свою власть на большую территорию, прославленных в соседних странах.

В «Слове о полку Игореве» щедро использованы образы народной поэзии. Это чувствуется в описании природы, в словах скорби по поводу бед, постигших Русь, в тех сравнениях, присущих народному творчеству, к которым прибегал автор, описывая войны и битвы. Незабываемы по яркости лирические женские образы, воспетые в «Слове» (жена князя Игоря Евфросинья Ярославна и «красная» Глебовна). Русский народ устами автора «Слова» выражал свой призыв к единству во имя труда и мира, во имя защиты родины.

Развитие русской культуры в XII—XIII вв. происходило в тесной связи с дальнейшим развитием русской народности.

происходило в тесной связи с дальнейшим развитием русской народности.

В Русской земле и в период феодальной раздробленности сохранялся общий язык (при наличии различных диалектов) и действовали общие гражданские и церковные юридические нормы. Народ был чужд феодальных распрей и хранил память о былом единстве Руси. Это нашло своё отражение прежде всего в былинах.

Русская культура играла большую роль и в жизни соседних земель. Русские летописи вошли в состав крупнейших польских хроник, на русских летописях основано летописание Литвы. Тексты русских летописей проникли даже в Англию, где получили отражение в хронике Матвея Парижского. Памятники русского ремесла сохранились в Чехии. Влияние русских фресок проявилось в Чехии, сказалось в росписях храмов Польши и Готланда. Русские косторезы пользовались заслуженной славой в Византийской империи и других странах.

«Написание „Слова о полку Игореве“ в XII веке ― сильная гипотеза, а не установленный факт»

Почему «Война и мир», «Горе от ума» и «Мертвые души» были написаны не для нас, а древнерусская словесность появилась на свет в виде старчески мудрого младенца? Сможем ли мы когда-нибудь со стопроцентной уверенностью сказать, кто автор «Повести временных лет» и в каком веке было написано «Слово о полку Игореве»? И, наконец, отчего один любит брюнеток, а другой блондинок? Недавно увидели свет две новые книги филолога Андрея Ранчина: ЖЗЛ Нестора Летописца и избранные статьи о русской литературе позапрошлого и прошлого столетий — а мы воспользовались этим поводом, чтобы поговорить с ним о всякой всячине.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Недавно друг за другом вышли две ваши новые книжки. Одна из них посвящена Нестору Летописцу и времени становления на Руси христианской культуры, то есть относится к основному направлению ваших научных штудий, а вторая представляет собой сборник статей о русской литературе романтической и послеромантической эпох. Понятно, что между «Повестью временных лет» и «Евгением Онегиным» — настоящая пропасть, можно даже сказать, что на рубеже XVIII и XIX веков литература была перепридумана или заново изобретена. А как лично для вас соотносятся старая и новая словесность? Почему вы решили заниматься обеими профессионально? Что они говорят для вас друг о друге?

— Я бы не сказал, что «пропасть» между двумя большими эпохами русской литературы возникла «на рубеже XVIII и XIX веков». Она появилась на рубеже XVII и XVIII столетий, а точнее, немного раньше, в середине XVII века. Древнерусская словесность не была художественной литературой в собственном смысле слова, эстетическая функция в ней не была ни доминирующей, ни самостоятельной. Памятники древнерусской книжности служили, хотя и в разной степени, выражению божественной истины и были «душеполезными», предназначались для спасения души. Между древнерусскими анонимными стихами покаянными и виршами Симеона Полоцкого, созданными во второй половине XVII века, сходства меньше, чем между этими виршами, например, и одами следующего столетия. И те, и другие ― авторская изящная словесность, явления собственно художественные, пусть и не воспринимаемые или с трудом воспринимаемые с этой стороны современными читателями. А внутри русской литературы Нового времени отчетливый рубеж приходится как раз на пушкинскую эпоху и даже на пушкинское творчество: его ранние произведения еще «риторичны», созданы по готовым литературным моделям, а в зрелых эта риторичность уже маскируется, отступает на второй план, уравновешивается непосредственными, словно впервые найденными художественными высказываниями.

Она появилась на рубеже XVII и XVIII столетий, а точнее, немного раньше, в середине XVII века. Древнерусская словесность не была художественной литературой в собственном смысле слова, эстетическая функция в ней не была ни доминирующей, ни самостоятельной. Памятники древнерусской книжности служили, хотя и в разной степени, выражению божественной истины и были «душеполезными», предназначались для спасения души. Между древнерусскими анонимными стихами покаянными и виршами Симеона Полоцкого, созданными во второй половине XVII века, сходства меньше, чем между этими виршами, например, и одами следующего столетия. И те, и другие ― авторская изящная словесность, явления собственно художественные, пусть и не воспринимаемые или с трудом воспринимаемые с этой стороны современными читателями. А внутри русской литературы Нового времени отчетливый рубеж приходится как раз на пушкинскую эпоху и даже на пушкинское творчество: его ранние произведения еще «риторичны», созданы по готовым литературным моделям, а в зрелых эта риторичность уже маскируется, отступает на второй план, уравновешивается непосредственными, словно впервые найденными художественными высказываниями. Следы этой риторичности еще есть у Лермонтова в «Герое нашего времени», а в вершинных произведениях литературы 1840-х годов они уже почти исчезают.

Следы этой риторичности еще есть у Лермонтова в «Герое нашего времени», а в вершинных произведениях литературы 1840-х годов они уже почти исчезают.

Андрей Ранчин

Почему я решил заниматься профессионально и древнерусской словесностью, и литературой Нового времени? Это не какой-то осознанный выбор, скорее «влеченье, род недуга». Почему один любит брюнеток, а другой блондинок? Или, как спрашивал тургеневский Базаров: «Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки?» У него, правда, была собственный ответ: «В силу ощущения». Полностью признавать это физиологическое объяснение не хотелось бы, поэтому отвечу несколько иначе: мне нравится, интересно изучать и книжность Древней Руси, и литературу XIX или ХХ веков. В обоих случаях для хотя бы относительно адекватного понимания произведений нужно уметь находить их контекст, обнаруживать неявные для нас аллюзии, исследовать почву, на которой они выросли. Существует, видимо, неистребимая иллюзия, что сочинения, написанные Грибоедовым, Гоголем или Толстым, для нас ясны, прозрачны ― хотя бы потому, что написаны на понятном языке. (Впрочем, читательские признания, что язык Пушкина или Толстого безнадежно устарел, мне в последние годы приходилось слышать неоднократно.) Это неверно: «Горе от ума», «Мертвые души», «Война и мир» написаны не для нас, и постижение заключенных в них смыслов требует определенных усилий. (Можно, конечно, читать их «как бог на душу положит», исходя лишь из собственных представлений; но для меня как филолога это запрещено, к тому же такой подход взращивает малопочтенный и опасный культурный эгоцентризм и может завести в гибельные трясины и чащобы…) Необходимы истолкование, герменевтические изыскания ― процедура, неизбежная и при занятиях древнерусской книжностью. И «Повесть временных лет», и «Евгений Онегин» для меня предметы историко-литературного изучения, даром что летопись не явление изящной словесности в узком значении этого выражения. А кроме того, в памятниках старинной книжности всегда любопытно и радостно обнаруживать зерна художественности, давшие обильные всходы уже в иные, позднейшие времена.

(Впрочем, читательские признания, что язык Пушкина или Толстого безнадежно устарел, мне в последние годы приходилось слышать неоднократно.) Это неверно: «Горе от ума», «Мертвые души», «Война и мир» написаны не для нас, и постижение заключенных в них смыслов требует определенных усилий. (Можно, конечно, читать их «как бог на душу положит», исходя лишь из собственных представлений; но для меня как филолога это запрещено, к тому же такой подход взращивает малопочтенный и опасный культурный эгоцентризм и может завести в гибельные трясины и чащобы…) Необходимы истолкование, герменевтические изыскания ― процедура, неизбежная и при занятиях древнерусской книжностью. И «Повесть временных лет», и «Евгений Онегин» для меня предметы историко-литературного изучения, даром что летопись не явление изящной словесности в узком значении этого выражения. А кроме того, в памятниках старинной книжности всегда любопытно и радостно обнаруживать зерна художественности, давшие обильные всходы уже в иные, позднейшие времена. Так, в житийном «Сказании о Борисе и Глебе» мы находим внутренние монологи, в летописной повести об ослеплении Василька Теребовльского ― выразительные и страшные в своей ощутимости, зримости предметные детали. А в «Житии» протопопа Аввакума ― такое неожиданное сочетание церковнославянизмов и просторечия, лишь слабый намек на которые в Новое время можно впервые найти у Державина, а некое более явное подобие ― у Некрасова и Маяковского. И у Аввакума есть такие психологические открытия, откровения души, равных которым русская литература не знала до времен Толстого и Достоевского.

Так, в житийном «Сказании о Борисе и Глебе» мы находим внутренние монологи, в летописной повести об ослеплении Василька Теребовльского ― выразительные и страшные в своей ощутимости, зримости предметные детали. А в «Житии» протопопа Аввакума ― такое неожиданное сочетание церковнославянизмов и просторечия, лишь слабый намек на которые в Новое время можно впервые найти у Державина, а некое более явное подобие ― у Некрасова и Маяковского. И у Аввакума есть такие психологические открытия, откровения души, равных которым русская литература не знала до времен Толстого и Достоевского.

— Вы говорите, что эстетическая функция в древнерусской литературе не носила самостоятельного характера, но насколько это верно, скажем, в отношении «Слова о полку Игореве» или «Слова Даниила Заточника» — особенно если сравнить их с текстами «Русской правды» или берестяных грамот?

― Да, в отношении «Слова о полку Игореве» это неверно. Но «Слово…» ― исключение, которое, как принято говорить, лишь подтверждает правило. Подтверждает своей уникальностью. (Если, конечно, признавать его древнерусским памятником. На мой взгляд, написание «Слова…» в XII, а не XVIII веке ― всего лишь сильная гипотеза, а не установленный факт.) Что касается «Слова Даниила Заточника», то это очень странный и загадочный памятник, дошедший до нас в довольно поздних рукописях. Что это не реальное прошение, не челобитная князю, пожалуй, очевидно. Но в чем смысл просьбы автора о княжеской милости? Почему он описывает правителя, прибегая к образам из библейской книги Песнь Песней, в которой так описана возлюбленная героя? Неужели Даниилу была присуща нетрадиционная сексуальная ориентация и он, пренебрегая «духовными скрепами», просил адресата об очень своеобразной «милости»? Или же кощунствовал? (Ведь в христианской традиции Песнь Песней признавалась символико-аллегорическим текстом, изображающим отношения Христа и Церкви.) «Слово Даниила Заточника» несколько напоминает византийские комические прошения. Может быть, и оно, и «Слово о полку Игореве» ― обломки исчезнувшей придворной литературы, отличавшейся светским характером.

Подтверждает своей уникальностью. (Если, конечно, признавать его древнерусским памятником. На мой взгляд, написание «Слова…» в XII, а не XVIII веке ― всего лишь сильная гипотеза, а не установленный факт.) Что касается «Слова Даниила Заточника», то это очень странный и загадочный памятник, дошедший до нас в довольно поздних рукописях. Что это не реальное прошение, не челобитная князю, пожалуй, очевидно. Но в чем смысл просьбы автора о княжеской милости? Почему он описывает правителя, прибегая к образам из библейской книги Песнь Песней, в которой так описана возлюбленная героя? Неужели Даниилу была присуща нетрадиционная сексуальная ориентация и он, пренебрегая «духовными скрепами», просил адресата об очень своеобразной «милости»? Или же кощунствовал? (Ведь в христианской традиции Песнь Песней признавалась символико-аллегорическим текстом, изображающим отношения Христа и Церкви.) «Слово Даниила Заточника» несколько напоминает византийские комические прошения. Может быть, и оно, и «Слово о полку Игореве» ― обломки исчезнувшей придворной литературы, отличавшейся светским характером. Но, так или иначе, за долгое время своего бытования сочинение, приписываемое некоему Даниилу, обросло нравоучительными сентенциями, превратившись в некоторых рукописях в подобие собрания назидательных изречений, то есть в обычное для древнерусской книжности произведение.

Но, так или иначе, за долгое время своего бытования сочинение, приписываемое некоему Даниилу, обросло нравоучительными сентенциями, превратившись в некоторых рукописях в подобие собрания назидательных изречений, то есть в обычное для древнерусской книжности произведение.

А «Русская правда» или берестяные грамоты ― это тексты, которые в Древней Руси находились за пределами книжной культуры и относились к области быта, повседневности. Об этом свидетельствует их некнижный язык. Грамоты ― вообще одноразовые тексты: прочитал да и выбросил. Никаких риторических приемов, никаких признаков художественности ни в «Русской правде», ни в этих письмах ― древнерусских «телеграммах», или «эсэмесках», как их назвал один мой знакомец, ― нет. Их переиздание в составе серий «Памятники литературы Древней Руси» и «Библиотека литературы Древней Руси» ― абсурдный курьез.

Берестяная грамота №202. Рисунки мальчика Онфима (Неревский раскоп). «Научная Россия»

— Не могу не спросить о гипотетичности датировки «Слова о полку Игореве»: я был уверен, что Зализняк поставил точку в этом вопросе — во всяком случае, когда он излагал свои основные аргументы для неспециалистов, его рассуждения производили впечатления максимально убедительных (да и в целом научный авторитет Андрея Анатольевича чрезвычайно высок).

― Аргументы Зализняка, конечно, заслуживают самого пристального внимания. (Впрочем, не все доказательства подлинности «Слова…», содержащиеся в его книге, принадлежат ее автору: Зализняк суммировал многое из сказанного раньше.) Несомненно, например, соображение, что в «Слове…» действует так называемый закон Вакернагеля, которому подчиняется ударение, ― закон, практически переставший действовать в русском языке в Новое время и открытый только в конце XIX века, обладает высокой мерой убедительности. Но и Зализняк признает вероятностный характер написания произведения в XII веке. Просто для него эта вероятность близка к 100% (но все же не равна им), а вероятность истинности гипотезы о «Слове…» как о фальсификации конца XVIII столетия близка к нулю. Однако не все аргументы замечательного лингвиста равноценны. Так, он утверждает, что языковеды в конце XVIII века не знали древней формы двойственного числа, представленной в «песни» об Игоревом походе: эта форма не описана в старых грамматиках. Между тем недавно литературовед Д. П. Ивинский обнаружил описание именно этого окончания в одном грамматическом сочинении, относящемся к началу XIX столетия. Зализняк доказывает древность памятника, показывая, что слова, которые «скептики» считали заимствованиями мистификатора из современных ему русских говоров, встречаются и в новгородских берестяных грамотах. Однако это обстоятельство само по себе ничего не доказывает: вот если бы они имелись только в этих древних грамотах, а из фольклора, из живых говоров в XVIII столетии автор их взять не мог ― тогда другое дело. Соблюдение закона Вакернагеля, как отмечает автор книги «„Слово о полку Игореве“: взгляд лингвиста», характерно для древнерусских текстов, ориентированных на устную речь. Но одновременно, как он признает, создатель «песни» обычно избегает повтора предлогов в составе именных словосочетаний (что-нибудь вроде «въ Каялѣ рѣцѣ», то есть «реке», а не «въ Каялѣ въ рѣцѣ») ― черта, как пишет Зализняк, присущая языку книжному. Получается довольно странная вещь: в одном случае автор следует нормам и обычаям устной речи, а в другом ― письменной.

Между тем недавно литературовед Д. П. Ивинский обнаружил описание именно этого окончания в одном грамматическом сочинении, относящемся к началу XIX столетия. Зализняк доказывает древность памятника, показывая, что слова, которые «скептики» считали заимствованиями мистификатора из современных ему русских говоров, встречаются и в новгородских берестяных грамотах. Однако это обстоятельство само по себе ничего не доказывает: вот если бы они имелись только в этих древних грамотах, а из фольклора, из живых говоров в XVIII столетии автор их взять не мог ― тогда другое дело. Соблюдение закона Вакернагеля, как отмечает автор книги «„Слово о полку Игореве“: взгляд лингвиста», характерно для древнерусских текстов, ориентированных на устную речь. Но одновременно, как он признает, создатель «песни» обычно избегает повтора предлогов в составе именных словосочетаний (что-нибудь вроде «въ Каялѣ рѣцѣ», то есть «реке», а не «въ Каялѣ въ рѣцѣ») ― черта, как пишет Зализняк, присущая языку книжному. Получается довольно странная вещь: в одном случае автор следует нормам и обычаям устной речи, а в другом ― письменной. Такое «раздвоение» выглядит несколько шизофренично и требует объяснения. Интересно и то, что закон Вакернагеля нарушается в одном из самых подозрительных, необычных для древнерусской литературы мест «Слова…» ― в полуязыческом плаче Ярославны. Наконец, Зализняк, утверждая весомость именно лингвистических доказательств, несколько пренебрежительно отзывается о текстологических аргументах известного историка-«скептика» Александра Александровича Зимина. Однако соображения Зимина очень существенны. Как известно, общие со «Словом…» фрагменты есть в двух редакциях «Задонщины» ― сказания о Куликовской битве, написанного или в конце XIV, или в XV веке, причем в Пространной редакции таких разительных совпадений больше. Зимин доказал, что более ранней была Краткая редакция. Если это так, то получается, что в истории бытования «Задонщины» к такому уникальному памятнику, как «Слово…», обращались дважды: сначала автор, а потом редактор, расширивший ее текст. Вероятность этого очень мала.

Такое «раздвоение» выглядит несколько шизофренично и требует объяснения. Интересно и то, что закон Вакернагеля нарушается в одном из самых подозрительных, необычных для древнерусской литературы мест «Слова…» ― в полуязыческом плаче Ярославны. Наконец, Зализняк, утверждая весомость именно лингвистических доказательств, несколько пренебрежительно отзывается о текстологических аргументах известного историка-«скептика» Александра Александровича Зимина. Однако соображения Зимина очень существенны. Как известно, общие со «Словом…» фрагменты есть в двух редакциях «Задонщины» ― сказания о Куликовской битве, написанного или в конце XIV, или в XV веке, причем в Пространной редакции таких разительных совпадений больше. Зимин доказал, что более ранней была Краткая редакция. Если это так, то получается, что в истории бытования «Задонщины» к такому уникальному памятнику, как «Слово…», обращались дважды: сначала автор, а потом редактор, расширивший ее текст. Вероятность этого очень мала.

Оговорюсь еще раз: я не утверждаю, что «повесть» о злосчастном князе Игоре ― подделка. А лишь считаю, что проблема не «закрыта навсегда». «Закрыть» ее могло бы лишь обнаружение древней рукописи. Боюсь, надежд на это почти что нет.

А лишь считаю, что проблема не «закрыта навсегда». «Закрыть» ее могло бы лишь обнаружение древней рукописи. Боюсь, надежд на это почти что нет.

— Выше вы сказали, что рудименты «риторической эпохи» можно обнаружить в творчестве Пушкина и Лермонтова, в книге вы пишете о том же применительно к «Горю от ума» Грибоедова, а встречается ли нечто подобное у Гоголя? Не с этим ли, например, связана известная проблема соотношения «Мертвых душ» и «Божественной комедии» Данте?

― У Гоголя, конечно, такие рудименты встречаются. В ранней прозе, в лирических отступлениях «Мертвых душ» и не только. Но соотнесенность гоголевской поэмы с дантовской все-таки уже замаскирована. Это иной случай. Неявную соотнесенность с известными произведениями можно найти и в более поздних творениях русских классиков, традиционно именуемых реалистическими.

«Задонщина». Список Ефросина Белозерского, ок. 1474

— Ключевым моментом в интерпретации литературы прошлого для вас является их контекстуализация — поэтому, анализируя образы главных героев «Горя от ума» или «Героя нашего времени», вы сопоставляете эти хрестоматийные произведения с тематически и формально близкими к ним, но неизвестными широкому читателю текстами того времени. Насколько я понимаю, сугубо литературный контекст для вас имеет большее значение, чем биографический, социально-политический или институциональный, но ведь роль внелитературных факторов тоже была велика: очевидно, что Пушкин писал о восстании Пугачева и о Петре I не только под впечатлением от «Истории государства Российского»; неудачу со вторым томом «Мертвых душ» в значительной степени обусловили внехудожественные обстоятельства; появление на свет «Войны и мира» (как и исторического романа вообще) в той или иной степени связано с возникновением в конце XVIII — начале XIX века национальных движений и т. п. Кроме того, многое тогда в принципе невозможно было написать и/или опубликовать из-за цензурных ограничений. Как в таком случае удостовериться в достаточности той или иной контекстуализации произведения и не связано ли осторожное обращение к контексту у филологов, заставших советские порядки, с тем, что еще недавно социально-экономическое объяснение литературных фактов и процессов в нашей науке было почти безальтернативным?

Насколько я понимаю, сугубо литературный контекст для вас имеет большее значение, чем биографический, социально-политический или институциональный, но ведь роль внелитературных факторов тоже была велика: очевидно, что Пушкин писал о восстании Пугачева и о Петре I не только под впечатлением от «Истории государства Российского»; неудачу со вторым томом «Мертвых душ» в значительной степени обусловили внехудожественные обстоятельства; появление на свет «Войны и мира» (как и исторического романа вообще) в той или иной степени связано с возникновением в конце XVIII — начале XIX века национальных движений и т. п. Кроме того, многое тогда в принципе невозможно было написать и/или опубликовать из-за цензурных ограничений. Как в таком случае удостовериться в достаточности той или иной контекстуализации произведения и не связано ли осторожное обращение к контексту у филологов, заставших советские порядки, с тем, что еще недавно социально-экономическое объяснение литературных фактов и процессов в нашей науке было почти безальтернативным?

― Для меня в исследовании художественной литературы наиболее адекватным является имманентный подход, который исповедовал ОПОЯЗ и который Б. М. Эйхенбаум назвал «спецификаторским». Биографический фактор, конечно, имеет значение, и скандальное утверждение О. М. Брика, что «Евгений Онегин» был бы написан и без Пушкина — или эпатаж, или простая глупость. Но биографические обстоятельства действуют только в той степени, в какой это дозволено внутренними эволюционными законами, историко-литературными тенденциями. Любовное томление испытывали и люди Древней Руси, но до XVII, а по существу до XVIII века доверяли эти чувства разве что частным письмам, и то редко. Чувство богооставленности, несомненно, переживали и до протопопа Аввакума, но он первый, уже на излете древнерусской эпохи, доверил его бумаге. Социально-политические или институциональные факторы воздействуют тоже опосредованно: между «Войной и миром» и «возникновением национальных движений» ― промежуток более чем в полстолетия. Другое дело, что эти движения, как обычно утверждается, привели к формированию романтизма. Однако и здесь зависимость не прямая: скорее это явления, вместе вызванные изменениями культурного сознания, ментальности.

М. Эйхенбаум назвал «спецификаторским». Биографический фактор, конечно, имеет значение, и скандальное утверждение О. М. Брика, что «Евгений Онегин» был бы написан и без Пушкина — или эпатаж, или простая глупость. Но биографические обстоятельства действуют только в той степени, в какой это дозволено внутренними эволюционными законами, историко-литературными тенденциями. Любовное томление испытывали и люди Древней Руси, но до XVII, а по существу до XVIII века доверяли эти чувства разве что частным письмам, и то редко. Чувство богооставленности, несомненно, переживали и до протопопа Аввакума, но он первый, уже на излете древнерусской эпохи, доверил его бумаге. Социально-политические или институциональные факторы воздействуют тоже опосредованно: между «Войной и миром» и «возникновением национальных движений» ― промежуток более чем в полстолетия. Другое дело, что эти движения, как обычно утверждается, привели к формированию романтизма. Однако и здесь зависимость не прямая: скорее это явления, вместе вызванные изменениями культурного сознания, ментальности.

Что касается травмирующей памяти о социально-политическом детерминизме советских времен, то такой детерминизм скорее декларировался, чем был концептуально представлен в работах филологов советского времени. Обязательность Маркса или Ленина в диссертационной библиографии ― это ведь ритуал, а не концепция. Не считая ранних опытов (В. Ф. Переверзева, например, или В. М. Фриче), последовательную формационную концепцию попытался разработать, пожалуй, один Г. А. Гуковский. А вот «диктат» современной моды в пользу генетических исследований очевиден: от психоанализа в разных модификациях до идей П. Бурдьё. Пусть будут и такие исследования. Меня же интересует не генезис, не «влияния» (даже внутрилитературные), а литературный контекст, актуальный для писателя и значимый для восприятия его произведений современниками. Это нынешним читателям сочинения князя Владимира Одоевского, графини Евдокии Ростопчиной или Николая Павлова обычно незнакомы, но читатели «Героя нашего времени» их прекрасно знали. Знания читателями его биографии Лермонтов, конечно, или не предполагал, или не считал обязательным, а вот в их знакомстве с этими произведениями сомневаться не мог. Борьба писателей за место «в поле литературы» тоже незначима для адекватной рецепции их сочинений — а вот чисто литературная борьба важна, чем бы она ни была продиктована.

Знания читателями его биографии Лермонтов, конечно, или не предполагал, или не считал обязательным, а вот в их знакомстве с этими произведениями сомневаться не мог. Борьба писателей за место «в поле литературы» тоже незначима для адекватной рецепции их сочинений — а вот чисто литературная борьба важна, чем бы она ни была продиктована.

— Разброс авторов, которыми вы занимаетесь, весьма велик. Не могли бы вы рассказать, кто из них вам наиболее дорог (в первую очередь не как ученому, но как читателю) и почему?

― Несомненно, Бродский: и экзистенциальным чувством одиночества, и способностью к рефлексии над ним, и даром облекать свои эмоции и мысли в классически строгую форму. (Хотя мне близко у него отнюдь не все.) Протопоп Аввакум ― непосредственностью, неожиданной для книжника, выросшего на древнерусской церковной словесности. Фет ― особенно в некоторых наиболее импрессионистических стихах. Тонкой наблюдательностью, умением по-своему представить, казалось бы, банальные темы и образы. Впрочем, я мог бы называть еще многих авторов.

Впрочем, я мог бы называть еще многих авторов.

— Очевидно, что книга о полулегендарном Несторе Летописце в серии «Жизнь замечательных людей» — довольно смелое предприятие. Как и из чего конструируется герой такого жизнеописания, если о нем практически ничего достоверно не известно? Понятно, что основное внимание уделяется его эпохе, но у вас все равно ведь наверняка складывается в голове некий полухудожественный образ? Грубо говоря, можете ли вы сказать теперь, когда ваша работа окончена, каким человеком был Нестор?

— Да, не без некоторой гордости повторю: предприятие довольно смелое. Со слов редактора я знаю, что это давний издательский замысел, до меня к его воплощению приступали два автора, и оба отступили перед препятствиями. (Что у меня получилось ― другой вопрос.) О Несторе, действительно, известно совсем немного: кое-что о себе он сообщил в написанном им Житии Феодосия Печерского, принадлежность именно ему автобиографических известий или хотя бы их части в «Повести временных лет» спорна. Хуже всего то, что есть небеспочвенная, но и далеко не безусловно убедительная гипотеза, согласно которой над летописью работал не он, а либо другой книжник (или другие книжники), либо его тезка, о котором, кроме имени, вообще ничего не известно. Поэтому мое повествование строится во многом на гипотезах. Но гипотезы не субъективные мнения и не простые догадки. Есть основания считать героя моей книги создателем первой версии «Повести временных лет» и приписывать ему несколько автобиографических признаний, оставленных на ее страницах. Необходимость обсуждать различного рода ученые предположения заставила снабдить книгу обширными примечаниями, а также предупредить ленивых и нелюбопытных читателей, что главу, посвященную проблеме принадлежности «Повести временных лет» Нестору, читать необязательно.

Хуже всего то, что есть небеспочвенная, но и далеко не безусловно убедительная гипотеза, согласно которой над летописью работал не он, а либо другой книжник (или другие книжники), либо его тезка, о котором, кроме имени, вообще ничего не известно. Поэтому мое повествование строится во многом на гипотезах. Но гипотезы не субъективные мнения и не простые догадки. Есть основания считать героя моей книги создателем первой версии «Повести временных лет» и приписывать ему несколько автобиографических признаний, оставленных на ее страницах. Необходимость обсуждать различного рода ученые предположения заставила снабдить книгу обширными примечаниями, а также предупредить ленивых и нелюбопытных читателей, что главу, посвященную проблеме принадлежности «Повести временных лет» Нестору, читать необязательно.

Как известно, по портрету можно судить не только об изображенном, но заключить кое-что и о самом художнике, а из книги ― узнать не только о мыслях и чувствах героев, но и о внутреннем мире сочинителя. Конечно, древнерусская словесность традиционна, а ее создатели не стремились к самовыражению. Но духовный облик Нестора при внимательном чтении созданных им житий и летописи все же вырисовывается, выступает из тьмы былого. Потомок племени полян, чтящий предков; благодарный и верный ученик принявшего его в монастырь игумена Стефана; монах, предпочитающий крайним формам аскезы мерность, ровное, спокойное отношение к миру; убежденный легалист, отстаивающий принцип старшинства как право на киевский престол; пытливый изыскатель исторической истины, отыскивающий свидетельства о прошлом и сверяющий разные версии; летописец, гордящийся славными деяниями русских князей и ищущий достойное место своей стране в мировой истории; книжник, стремящийся писать правду, хотя однажды или пару раз, видимо, покрививший душой в угоду сильным мира сего; писатель, вопреки христианскому и монашескому смирению, сознающий достоинства своих трудов. Таким был Нестор Летописец. Читатель, склонный к физиогномическим толкованиям, может быть, сделает и другие выводы, вглядевшись в его скульптурный портрет-реконструкцию, созданный экспертом-криминалистом С.

Конечно, древнерусская словесность традиционна, а ее создатели не стремились к самовыражению. Но духовный облик Нестора при внимательном чтении созданных им житий и летописи все же вырисовывается, выступает из тьмы былого. Потомок племени полян, чтящий предков; благодарный и верный ученик принявшего его в монастырь игумена Стефана; монах, предпочитающий крайним формам аскезы мерность, ровное, спокойное отношение к миру; убежденный легалист, отстаивающий принцип старшинства как право на киевский престол; пытливый изыскатель исторической истины, отыскивающий свидетельства о прошлом и сверяющий разные версии; летописец, гордящийся славными деяниями русских князей и ищущий достойное место своей стране в мировой истории; книжник, стремящийся писать правду, хотя однажды или пару раз, видимо, покрививший душой в угоду сильным мира сего; писатель, вопреки христианскому и монашескому смирению, сознающий достоинства своих трудов. Таким был Нестор Летописец. Читатель, склонный к физиогномическим толкованиям, может быть, сделает и другие выводы, вглядевшись в его скульптурный портрет-реконструкцию, созданный экспертом-криминалистом С. А. Никитиным по останкам автора «Чтения о Борисе и Глебе» и Жития Феодосия Печерского. Впрочем, не исключено, что мощи, покоящиеся в Киево-Печерском монастыре под именем Нестора Летописца, ему не принадлежат.

А. Никитиным по останкам автора «Чтения о Борисе и Глебе» и Жития Феодосия Печерского. Впрочем, не исключено, что мощи, покоящиеся в Киево-Печерском монастыре под именем Нестора Летописца, ему не принадлежат.

— «Повесть временных лет» появилась в начале XII столетия. Христианская культура на Руси была тогда совсем еще юной, но это не помешало созданию выдающегося многопланового произведения, хотя работа над ним требовала значительного образования — и в первую очередь знакомства с византийской ученостью. Почему книжники уровня Нестора появились в Киеве так скоро и в какой степени их возникновение было связано с нуждами правителей Древнерусского государства? Велико ли сходство «Повести» с другими славянскими хрониками того времени, чешской и польской, и какова, на ваш взгляд, ее роль в истории отечественной словесности в целом?

― В средневековой книжности Запада есть такой устойчивый образ: puer senex, старчески мудрый младенец. Такой появилась на свет древнерусская словесность. В конце концов, у Нестора и других были отличные учителя в византийской и древнеболгарской литературе. И, прежде всего, Священное Писание. Житие Феодосия, например, Нестор писал по образцам, по греческим житиям Евфимия Великого и Саввы Освященного. Главными здесь были нужды Церкви, а не правителей. Впрочем, «Повесть временных лет», видимо, составлялась если не по инициативе, то не без учета интересов властей. Вероятно, именно князь Святополк Изяславич познакомил летописца с переводами договоров русских правителей с греками. (Нельзя, впрочем, исключать, что это сделал киевский митрополит.)

В конце концов, у Нестора и других были отличные учителя в византийской и древнеболгарской литературе. И, прежде всего, Священное Писание. Житие Феодосия, например, Нестор писал по образцам, по греческим житиям Евфимия Великого и Саввы Освященного. Главными здесь были нужды Церкви, а не правителей. Впрочем, «Повесть временных лет», видимо, составлялась если не по инициативе, то не без учета интересов властей. Вероятно, именно князь Святополк Изяславич познакомил летописца с переводами договоров русских правителей с греками. (Нельзя, впрочем, исключать, что это сделал киевский митрополит.)

«Повесть временных лет» очень похожа на «Чешскую хронику» Козьмы Пражского: и тут, и там изложены древние предания, обоих хронистов интересовало происхождение их народов, оба — не простые регистраторы событий, а своего рода художники в историческом жанре. Они и работали примерно в одно и то же время. Правда, есть и различия: Козьма писал по-латыни, а не на языке, близком к живому древнечешскому. Он в большей мере «литератор», его текст украшен стихотворными вставками.

Он в большей мере «литератор», его текст украшен стихотворными вставками.

В древнерусской литературе роль «Повести временных лет» более чем велика: ею открывались почти все позднейшие летописи, ее материал использовали создатели больших исторических сводов ― так называемого Хронографа 1512 года, «Степенной книги». Да и собственно историки ― вплоть до Карамзина, которого Пушкин назвал «последним нашим летописцем». Резервуаром, источником трагических, героических, иногда забавных сюжетов «Повесть…» была и в XIX, и в ХХ, и в XXI веках: для Пушкина, для Антонина Ладинского, для Веры Пановой, для Бориса Акунина…

— Какие книги схожего формата, то есть посвященные отдельным персонажам первых веков нашей истории, вы считаете наиболее удачными и можете порекомендовать читателям «Горького»?

― Прежде всего книги в серии «Жизнь замечательных людей», написанные историком Алексеем Юрьевичем Карповым. Они ценны в научном отношении, написаны легко и местами даже увлекательно. Сочетание нечастое. Особенно рекомендую книги о Владимире Святом и Ярославе Мудром — не потому, что остальные хуже, а потому, что сами фигуры значительные и интересные.

Сочетание нечастое. Особенно рекомендую книги о Владимире Святом и Ярославе Мудром — не потому, что остальные хуже, а потому, что сами фигуры значительные и интересные.

ХХ век кровоточит в книге признаний Игоря Свинаренко — Мы освещаем для вас повестку дня 38

Обновлено 24 декабря 2022, 22:38

23 августа 2021, 08:13

Сказать, что новая книга Игоря Свинаренко «Тайна исповеди» (М.: Издательство Захарова. 2021) производит шокирующее впечатление, это не говоря уже о ней. Читая ее, хочется не просто отложить ее в сторону, а забыть навсегда. Но не работает — точно так же втягивает в себя, а значит и отталкивает.

Сюжет

Литература

Анна Берсенева, писатель

В аннотации это ее свойство точно названо жестокостью, но правильнее было бы сказать, что оно является отражением чудовищной жестокости и грубости жизни .

Отражение… Это слово очень точно его определяет. Только следует дополнительно уточнить: зеркало, в котором отражается жизнь России — и ее современность, и история — это сам автор, Игорь Свинаренко, проведший детство и юность на Донбассе, школу окончил с медалью, стал германистом , переводчик, журналист — и никогда не изживал в себе того восприятия жизни, при котором на первый план выходит все, что есть в ней грубого, жестокого, мрачного и страшного. Почему это так, почему он такой — именно в этом и пытается разобраться Свинаренко на протяжении почти пятисот страниц. И ни одна из современных книг, будь то художественная или написанная в жанре автопрозы, не имеет такой безжалостной самоподготовки. Поскольку его родственники, естественно, вовлечены в этот процесс, уточнение автора: «Все уже умерли, так что можно об этом говорить», не выглядит лишним.

Почему это так, почему он такой — именно в этом и пытается разобраться Свинаренко на протяжении почти пятисот страниц. И ни одна из современных книг, будь то художественная или написанная в жанре автопрозы, не имеет такой безжалостной самоподготовки. Поскольку его родственники, естественно, вовлечены в этот процесс, уточнение автора: «Все уже умерли, так что можно об этом говорить», не выглядит лишним.

Идея о том, что грехи отцов влияют на судьбу детей, откровенно говоря, не нова; его можно проследить как в художественных сагах, так и в социальных исследованиях. Но впервые было сказано так, в лоб: смотрите, все психические уродства и пороки, которые я нахожу в себе, все чудовищные вещи, которые я совершал в своей жизни, буквально генетически вытекают из того, что ХХ век, с свои неискупленные преступления, превратились не в абстрактных «отцов и дедов», а в родного любимого дедушку, в отца, в мать.

От рассказа о жизни деда, ставшего чекистом после Октябрьской революции и служившего в спецотряде, стынет кровь. Именно сцены чекистских расправ с подробным описанием того, как именно казнили «врагов», вызывают наибольшее желание закрыть и забыть эту книгу. Стоит ли удивляться, что описания пьяных оргий у автора-внука полны той самой жестокости, которую, собственно, и следовало бы назвать более жесткой!

Именно сцены чекистских расправ с подробным описанием того, как именно казнили «врагов», вызывают наибольшее желание закрыть и забыть эту книгу. Стоит ли удивляться, что описания пьяных оргий у автора-внука полны той самой жестокости, которую, собственно, и следовало бы назвать более жесткой!

А мать?

«Образование, дипломы, карьера — ничто не могло стереть из матери ее рабоче-крестьянскую натуру. Который я также унаследовал.

А как же отец, оказавшийся на оккупированной территории восьмилетним ребенком?

«Вот голодный ребенок. И грязный. все.Где Сталин,Ленин,красные знамена и непобедимая Красная Армия?Все рухнуло,как ничего не было.Обман, значит, был кругом!Сейчас главные немцы.А наши с ними какие-то жалкие нищие, да?Кого терпят из жалости.Со всем должным отвращением.Отец этого ребенка на фронте.И там убивают людей!Если бы я был жив,я бы пришел и встал на защиту своих.Да , хоть бы накормил. О, сколько я слышал от своих рассказов о возвращении деда! Куда идет Одиссей». 0003

0003

Одиссея моего деда, несмотря на бронь человека, бежавшего из эвакуации в армию, началась с того, что «перед отправкой на фронт дивизию вывели на тактические учения. Мороз 30 градусов. Несколько бойцов отстали и замерзли. Командир полка запомнил их перед строем:

— Все нормально! Это просто отсеивание, за счет слабых. Толку от такого на фронте не будет…

Новобранцы слушали молча, просто подумали, и все. Что они могли сказать?

Те, кто не замерз, отправились на Запад бить немца.

То, что его дед-убийца так же, как и дед Егора Гайдара, рвался на фронт, конечно, Игорю Свинаренко не кажется случайным:

«В какой-то момент мне показалось, что оба деда ушли на фронт войну, чтобы смыть с себя вину.За ту старую свою кровь,которую они пролили в 20-е годы.Ту,что текла из тел безоружных расстрелянных чекистами.Они,я полагаю,хотели оправдаться, перед собой — так их никто не трогал, не винил за это.Ну убили, и ладно, «время такое было». наконец-то воевать по-настоящему. Как мужчина.Как воины,а не как каратели.Может поэтому они рвались на фронт с таким упорством?Думаю мой дед радовался,когда бил немецкую пехоту из пулемета.Нет место сомнениям, угрызениям совести — все ясно, прямо и чисто. восхождение к высшим понятиям. По гамбургскому счету.

Как мужчина.Как воины,а не как каратели.Может поэтому они рвались на фронт с таким упорством?Думаю мой дед радовался,когда бил немецкую пехоту из пулемета.Нет место сомнениям, угрызениям совести — все ясно, прямо и чисто. восхождение к высшим понятиям. По гамбургскому счету.

Однако автор со свойственной ему беспощадностью констатирует: ничего не выкуплено, деяния деда живут в его же генах. Он чувствует и знает, что сам мог стрелять во врагов. Что он сам идет по тонкой грани, отделяющей здоровье от безумия, в пропасть которой упал его брат.

«Возможно, я тоже был поврежден психически, но в какой-то легкой форме, скрытой не только от людей, но даже — до определенного момента — от самого себя. И да, если человек совсем растроган, но не показывает этого — чем он отличается от «нормального»? Однажды я вдруг увидел: многие, но почти все странные поступки, убийства, измены, измены — объясняются не какими-то загадочными причинами, а обычным душевным заболеванием. Лучше всего это понял и описал человек с серьезным диагнозом — Достоевский. И, конечно, на втором месте Гоголь».

И, конечно, на втором месте Гоголь».

Игорь Свинаренко, конечно, не первый, кто осознал эту страшную связь, и не первый его «мертвых наших схватили и к живым не пустили». Из самых близких по сути и по времени — ни в кого не влюбленный и никем не любимый Борис Рыжий (сразу вспоминается тошнотворный секс в «Тайне исповеди») думает на могиле своего сталинского деда: «Да здравствует жизнь и скука. К черту это счастье. Пусть походка внука будет легче, чем у дедушки».

Беспощадность по отношению к себе допускает Игорь Свинаренко и не менее беспощадную прямоту по отношению к другим. Горбачеву, например. Когда автор безмятежно ловил рыбу возле Чернобыльской АЭС в 1986 году, генсек уже знал о радиационном выбросе, в результате которого многие люди умерли от острой лейкемии. От той самой болезни, которая впоследствии, без всякой видимой связи с радиацией, убила Раису Максимовну… От такой прямолинейности становится не по себе.

Но вообще эта книга написана так, что чувствуешь себя очень неловко. На страницах проступает самая темная сторона жизни, ее изнанка, ее дно. Мы почему-то привыкли называть словами «написано кровью» книги, которые вдохновенно прекрасны. «Тайна исповеди» Игоря Свинаренко кровоточит, как кусок сырого мяса. Как и весь двадцатый век, который автору удалось пропустить через себя в прямом смысле этого слова.

На страницах проступает самая темная сторона жизни, ее изнанка, ее дно. Мы почему-то привыкли называть словами «написано кровью» книги, которые вдохновенно прекрасны. «Тайна исповеди» Игоря Свинаренко кровоточит, как кусок сырого мяса. Как и весь двадцатый век, который автору удалось пропустить через себя в прямом смысле этого слова.

#Писатель#Литература#История#Книги#Культура#Общество#Новости

Подписаться

Как россиянам продают новый «Москвич» с китайской душой

Вчера, 11:44

На Байкале произошло землетрясение силой 5,9 балла

Сегодня, 04:04

Биткоин дорожает почти на 12%

Сегодня, 04:19

Добыча брута выросла более чем на 40%

Сегодня, 04:29

В 2022 году фрилансеры перевели за границу в семь раз больше денег

Сегодня, 04:56

Десять крупнейших банков потеряли 197 миллиардов рублей в 2022 году

Сегодня, 05:16

Князь Игорь Константинович и Иверская капелла – Добро пожаловать в мой магический театр 1918

Князь Игорь Константинович был шестым ребенком и пятым сыном великого князя Константина Константиновича старшего и великой княгини Елизаветы Маврикиевны (урожденной принцессы Елизаветы Огюст Марии Агнессы Саксен-Альтенбургской). Эта большая, сплоченная семья, состоящая в конце концов из девяти детей (из которых восемь дожили до зрелого возраста), резко контрастировала с декадентскими, неблагополучными выходками многих других членов большой императорской семьи.

Эта большая, сплоченная семья, состоящая в конце концов из девяти детей (из которых восемь дожили до зрелого возраста), резко контрастировала с декадентскими, неблагополучными выходками многих других членов большой императорской семьи.

Игорь и его братья и сестры были первыми, кого затронул новый закон, принятый царем Александром III, согласно которому отныне только дети и внуки царя по мужской линии заслуживают титулов великого князя или княгини и императорского высочества. Этот закон был призван сократить количество людей, получающих жалованье из имперского казначейства. Таким образом, эти правнуки и их потомки должны были просто называться принцами, принцессами и высочествоми.

Князь Игорь (слева в центре) во время войны превратился в довольно красивого парня

Игорь и его братья и сестры выросли в Павловске, пригороде Санкт-Петербурга. Как и все мужчины Романовы, он в юном возрасте поступил в военное училище Пажеского корпуса и обучался дома у наставников.

Игорь и его братья Константин, Олег, Иоанн и Гавриил служили в Измайловском гвардейском полку во время Великой войны. Они служили с отличием и стали героями войны, которых любили сослуживцы. Игорь получил звание капитана. Однако в 1915 году он заболел плевритом и пневмонией, и после возвращения в окопы ему все еще нездоровилось.

Князь Игорь и Цесаревич Алексей в Ставке во время войны

19 апреля18 г. он попал в руки большевиков и был увезен на Урал вместе с братьями Константином и Иоанном; их двоюродные братья князь Владимир Павлович Палей и великий князь Сергей Михайлович; сестра царицы Элла и одна из ее монахинь; и секретарь великого князя Сергея.

18 июля 1918 года, на следующий день после убийства Царской Семьи, алапаевским заключенным завязали глаза, связали руки и в вагонах отвезли в заброшенную шахту. Только великий князь Сергей знал, что их везут на расстрел, и пытался сопротивляться. Все они были брошены живыми в шахту, полную воды. Не все умерли мгновенно, но все они были мертвы к тому времени, когда Белая Армия достигла района и обнаружила, что произошло.

В моей альтернативной истории алапаевские узники спасены, а Игорь становится мужем великой княгини Марии.

Вид на Иверские ворота и часовню XIX века, предоставлено Библиотекой Конгресса

Иверские (Иверские) ворота, также называемые Воскресенскими (Воскресенскими) воротами, являются одним из исторических входов на Красную площадь Москвы и Кремль. Его окружают Красная площадь, Манежная площадь, Воскресенская площадь, Государственный исторический музей и ратуша.