Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет

истории и международных

Кафедра

истории Средних веков

Контрольная работа

по истории Средних веков

Тема: Сеньорально-вассальные

отношения

и феодальная иерархия

Кемерово 2011

Содержание

Введение……………………………………………………….

- Сеньор и вассал. Понятие и процедура оммажа………………..

- Феодальная иерархия……………………………………..………

- Типы сеньорально-вассальных отношений..……………………..

- Рыцарство: этика и нравы…………………………………………

Заключение………………………………………………

Список

используемых источников и литературы……………………

Введение

Главным

содержанием средневековой  Именно

зарождение феодализма привело к эволюции

в общественных отношениях: появлению

новых классов, институтов, мировоззрения.

Античные и варварские жрецы превратились

в христианских священнослужителей, рабы

– в крестьян, в военном же сословии выделились

два лица, неразрывно связанные друг с

другом и обладающие существенным значением

для понимания той эпохи – сеньор и вассал.

Именно

зарождение феодализма привело к эволюции

в общественных отношениях: появлению

новых классов, институтов, мировоззрения.

Античные и варварские жрецы превратились

в христианских священнослужителей, рабы

– в крестьян, в военном же сословии выделились

два лица, неразрывно связанные друг с

другом и обладающие существенным значением

для понимания той эпохи – сеньор и вассал.

Средневековье

было суровым временем в жизни всех

стран Западной Европы. Ни одна из них

не представляла собой сплочённого, сильного,

целого государства. Франция, Германия,

Италия и Испания были разбиты на тысячи

мелких и крупных земель и поместий, владельцы

которых – герцоги, графы, бароны и церковные

сановники – являлись почти независимыми

государями своих имений. Они вершили

суд над населением своих земель, облагали

его податями и налогами, собирали войска,

объявляли войну и заключали мир. Крестьянам,

разумеется, было не под силу нести конную

военную службу, потому несли её вассалы.

Сеньорально-вассальные отношения на десять веков стали основой жизни феодального сословия, поэтому для более полного, глубокого понимания социальной организации средневекового общества очень важно изучить все их аспекты. Это говорит о том, что выбранная тема, несомненно, актуальна и достойна исследования.

Цель данной работы – раскрыть сущность сеньорально-вассальных отношений в эпоху Раннего Средневековья, а также проследить их влияние на рыцарское сословие.

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи:

— охарактеризовать сеньора и вассала как участников общественных отношений Раннего Средневековья;

— показать ритуал оммажа;

— проследить феодальную иерархию и выяснить её роль в общественных отношениях того времени;

— изучить типы сеньорально-вассальных отношений: их сходства и различия;

—

изучить этику и нравы рыцарского сословия.

Хронологические рамки: V – середина XI вв.

Материалами

анализа послужат дошедшие до нас

литературные произведения, а также

научно-исследовательские

- Сеньор

и вассал. Понятие

и процедура оммажа

Для того, чтобы ясно представить себе суть сеньорально-вассальных отношений и их роль в жизни средневекового общества, необходимо разобраться в таких, казалось бы, понятных на первый взгляд терминах как «сеньор» и «вассал».

Разумеется,

сеньор — землевладелец, господствующий

над крестьянами и получающий

с них доходы. Не будь у него поступлений

от зависимых держателей земель, он

не был бы в состоянии содержать свиту

и заниматься военным делом (ведь феодалы

– именно военное сословие). Рента, собираемая

со своих владений, даёт ему возможность

устраивать роскошные пиры, празднества,

принимать гостей, раздавать подарки. Расчётливость, бережливость — качества,

противопоказанные ему сословной этикой.

Расчётливость, бережливость — качества,

противопоказанные ему сословной этикой.

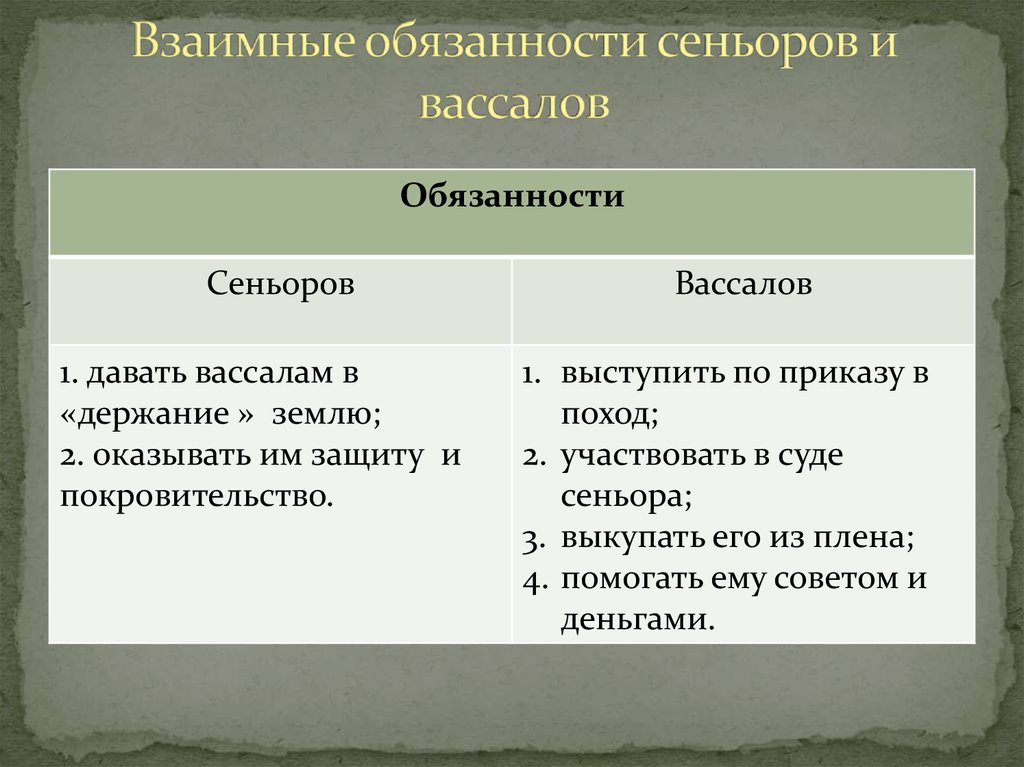

В свою очередь вассал – это землевладелец-феодал, лично зависящий от своего господина и обязанный нести в его пользу определённые повинности, в первую очередь, военную службу. Отношения между сеньором и вассалом мыслились как отношения взаимного служения, помощи и дружбы.

Вступление

в вассально-феодальные отношения

оформлялось ритуалом, называемым оммаж (от фр. homme — человек, в значении

«вассал»), который закреплял создававшиеся

личные связи и придавал им юридическую

силу и нерушимость. Вассал, вступая под

покровительство сеньора, вставал на одно

колено, клал свои сложенные ладони в ладони

сеньора, приносил ему клятву верности

— фуа (от фр. «foi» — верность), объявлял себя

человеком сеньора, обещал

защищать его от врагов, выполнять его

приказания, нести порученную ему военную

службу (обычно 40 дней в году). Также вассал

должен был быть готовым произвести денежные

выплаты в случае плена сеньора, свадьбы

его старшей дочери и возведение в ранг

рыцаря старшего сына.

Обмен

взаимными клятвами сопровождался пожалованием феода, (также фр. «фьеф» и нем. «лен») и вручением какого-либо

символического предмета – ветви, посоха,

кольца, знамени или горсти земли. Феод считался привилегированным, «благородным»

владением, которое могло находиться только

в руках представителей господствующего

класса. Феод, пожалованный рыцарю, представлял

для него ценность постольку, поскольку

на земле феода сидели крестьяне, переходившие

под его власть и принуждённые в силу этого

платить ему ренту.

Понятие «частный собственник» неприменимо в средние века ни к сеньорам, ни к вассалам. Землевладелец считался не собственником, а держателем, которому земля вручена господином на определённых условиях. Права его всегда ограничены. Даже в тех случаях, когда владелец обладал землёй фактически независимо, считалось, что он держит её от сеньора, и в некоторых областях феодальной Европы действовал принцип «нет земли без сеньора». Такие независимые владения, сеньоры которых не были известны, назывались «воздушными фьёфами» (А.Я. Гуревич).

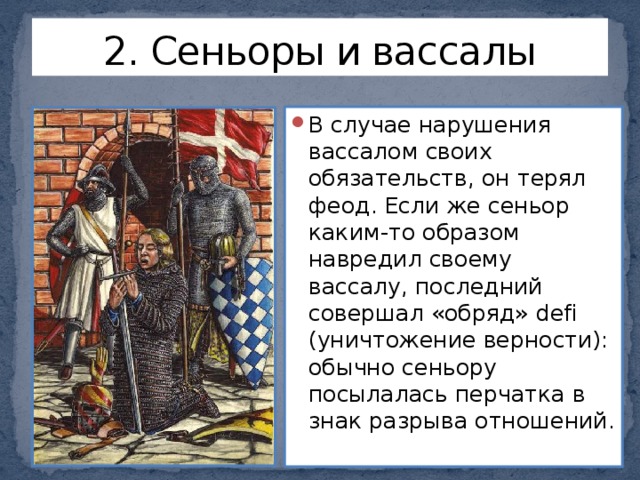

Если

вассал не выполнял свои обязательства,

сеньор мог отобрать у него землю,

однако сделать это было не так-то

просто, так как вассал часто был

склонен защищать свою собственность

с оружием в руках.

Пожалование обычно заключалось в земельном владении. Но оно могло состоять в передаче права сбора доходов с земли без пожалования её самой либо в праве сбора пошлин и поборов, судебных прав и др. Существенным был не объект пожалования, а самый факт его: получение феода было сопряжено с обязанностью вассала нести службу и повиноваться сеньору. Но сеньор мог достичь той же цели и без всякого пожалования — он мог взять вассала на своё содержание, с тем, чтобы тот кормился при его дворе. Таким образом, существо феодального отношения между сеньором и вассалом заключалось, прежде всего, в установлении личной связи, отношений господства-подчинения, покровительства и службы (Д.Э. Харитонович).

Характерной

чертой данных отношений являлась также

их бессрочность, то есть неограниченность

во времени. Оммаж не мог быть принесён

в качестве обязательства служить какой-то

определённый срок — устанавливались

либо пожизненные отношения зависимости,

либо даже ещё более длительная связь,

передававшаяся по наследству – это отличало

вассальное войско от наёмного. Если сеньор

умирал, его вассалы должны были присягать

его сыну, точно так же как и наследники

умерших вассалов могли получить лен своих

отцов, только принеся присягу верности

сеньору.

Если сеньор

умирал, его вассалы должны были присягать

его сыну, точно так же как и наследники

умерших вассалов могли получить лен своих

отцов, только принеся присягу верности

сеньору.

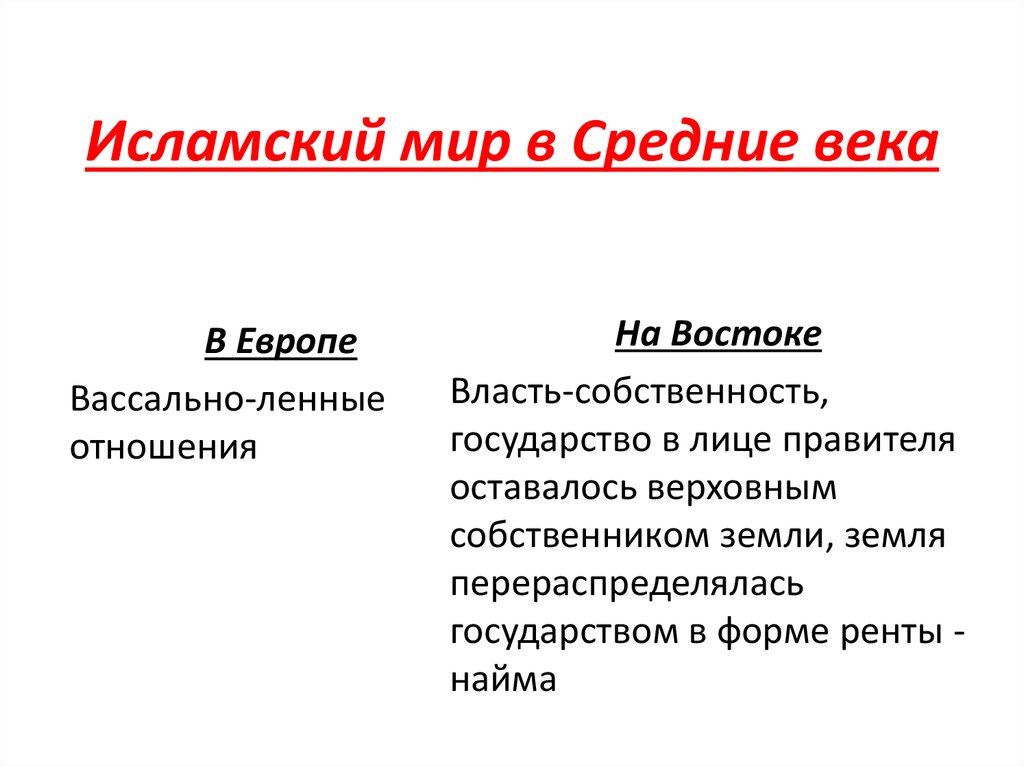

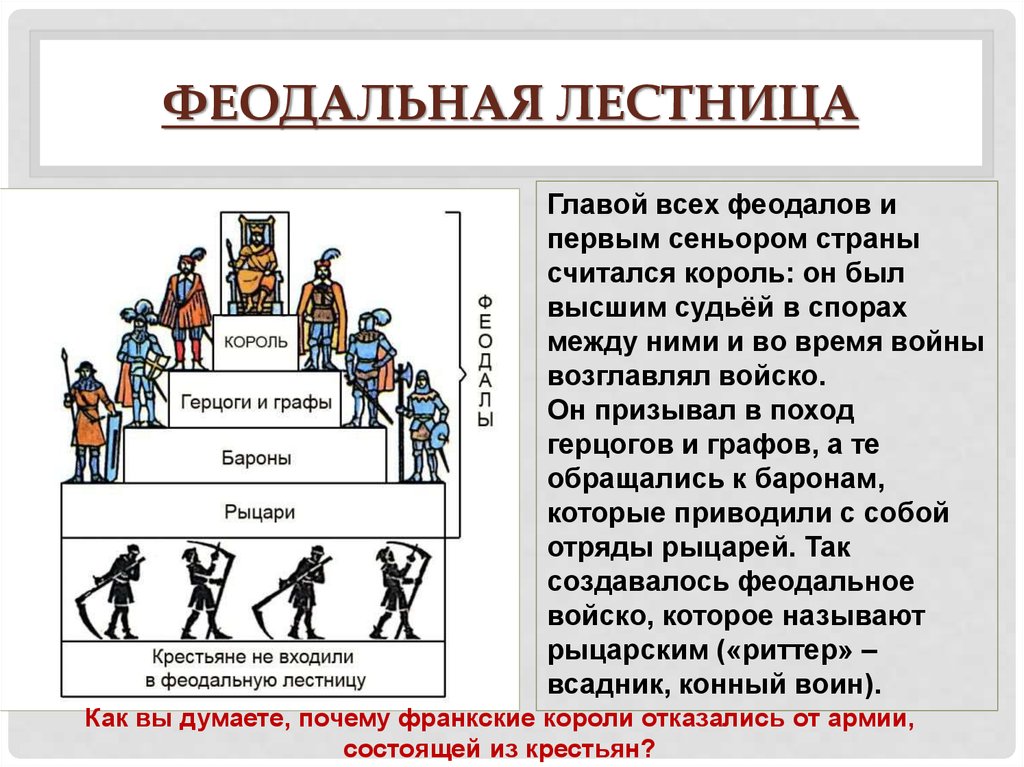

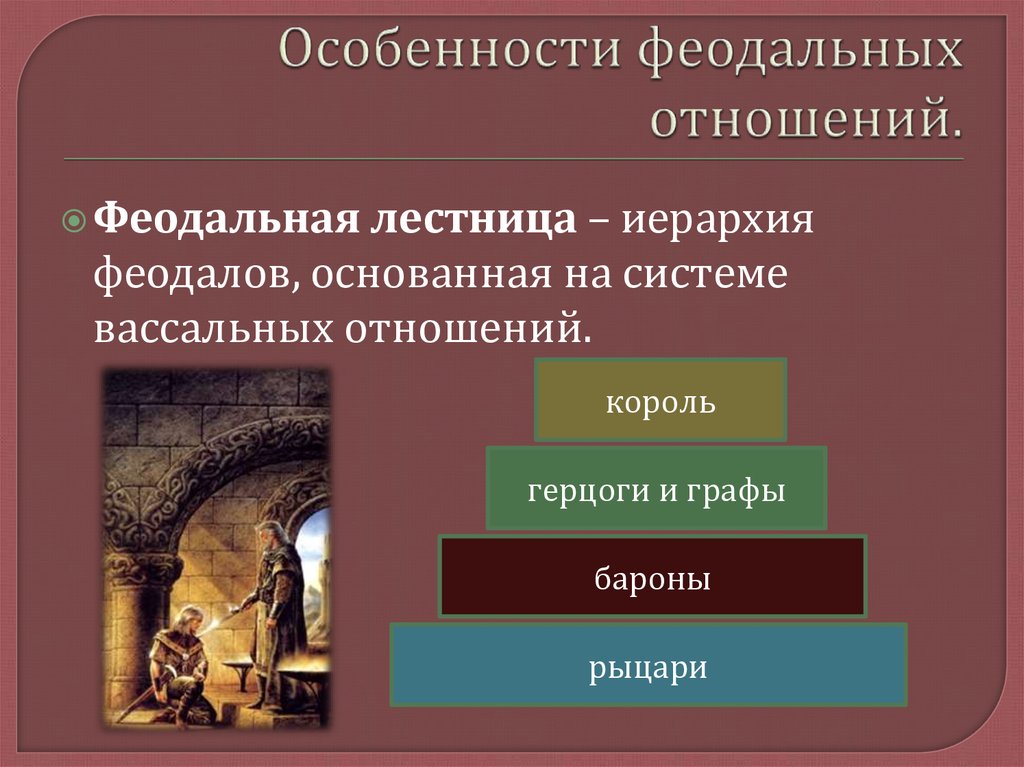

- Феодальная иерархия

Отношения между отдельными представителями класса феодалов в государствах Западной Европы строились по принципу так называемой «феодальной иерархии». Каждый феодал был сеньором по отношению к нижестоящему феодалу, если тот держал от него землю, и вассалом вышестоящего феодала, держателем которого он сам являлся. Сочетание прав сеньора и обязанностей вассала характерно для любого члена феодальной иерархии, вплоть до возглавлявшего её монарха, — и он был вассалом: либо он принёс присягу верности императору, папе, либо считался вассалом господа бога (А.Я. Гуревич).

На

вершине иерархической «лестницы» находился

король, считавшийся верховным светским

сеньором всех феодалов, главным сюзереном

(высшим духовным сеньором был папа римский). При этом часто он был лишь номинальным

главой государства. Даже в Испании, где

сила королевской власти была вполне ощутима,

при коронации гранды в соответствии с

заведенным ритуалом произносили такие

слова: «Мы, которые ничем не хуже тебя,

делаем тебя, который ничем не лучше нас,

королем, для того чтобы ты уважал и защищал

наши права. А если нет – то нет». Таким

образом, король в средневековой Европе

– всего лишь «первый среди равных», а

не всемогущий деспот, как в государствах

Востока.

При этом часто он был лишь номинальным

главой государства. Даже в Испании, где

сила королевской власти была вполне ощутима,

при коронации гранды в соответствии с

заведенным ритуалом произносили такие

слова: «Мы, которые ничем не хуже тебя,

делаем тебя, который ничем не лучше нас,

королем, для того чтобы ты уважал и защищал

наши права. А если нет – то нет». Таким

образом, король в средневековой Европе

– всего лишь «первый среди равных», а

не всемогущий деспот, как в государствах

Востока.

На второй ступени феодальной иерархии находилась королевская семья и ближайшие родственники короля – «принцы крови». Все они считались вассалами самого короля и, проходя процедуру оммажа, кроме всего прочего, давали обещание помогать ему в управлении государством и быть ему верными советчиками.

Ниже стояли крупнейшие светские и духовные феодалы, также державшие свои земли непосредственно от короля. Это была титулованная знать: герцоги, графы, бароны, а также епископы, архиепископы и аббаты крупнейших монастырей:

«Граф

Барселоны … также был выссалом императора

за те земли, что располагались около реки

Эбро в королевстве Арагон».

(Латинская хроника королей Кастилии I, 5)

Крупные феодалы имели по отношению к королю довольно большие вольности. По иммунитетной грамоте они могли сами собирать на подвластных им землях налоги, вершить суд и принимать иные решения независимо от короля. Многие герцоги и графы даже могли чеканить свою монету.

Рангом

ниже крупных стояли мелкие феодалы –

рыцари – низшие представители господствующего

класса. В IX — начале XI вв. термин «рыцарь»

обозначал просто конного воина, несшего

вассальную службу своему сеньору (немецкое

«Ritter», от которого происходит русское

«рыцарь»). Позднее, в XI—XII в., по мере укрепления

феодального строя и консолидации класса

феодалов, он приобретает более широкое

значение, становится, с одной стороны,

синонимом знатности, «благородства»

по отношению к простолюдинам, с другой

— принадлежности к военному сословию

в отличие от духовных феодалов. В подчинении

у рыцарей обычно были только крестьяне,

не входившие в феодальную иерархию, поэтому

они и замыкали феодальную «лестницу».

- Типы сеньорально-вассальных отношений

Сами сеньорально-вассальные отношения не были одинаковыми на территории всей Западной Европы. Существовало два их типа: отношения с иммунитетом и без иммунитета.

Сеньорально-вассальные

отношения с иммунитетом. Почти

во всех странах Западной Европы, кроме

английских земель, отношения между феодалами

регулировались вассалитетом

– системой иерархических отношений

по принципу «вассал моего вассала – не

мой вассал». Этот принцип означал, что

феодалы, стоявшие на низшей ступени феодальной

иерархии, не подчинялись феодалам, вассалами

которых являлись их непосредственные

сеньоры, то есть получали иммунитет от

вмешательства короля в свои дела. Монарху

такая система феодальных отношений иногда

могла стоить очень дорого: существовало

право, по которому, в случае несоблюдения

своих прав, вассал мог совершить

обряд «defi» (уничтожение верности): послать

сеньору перчатку в знак разрыва отношений и уйти к другому

сюзерену. Таким

образом, если от короля по каким-либо

причинам уходили его непосредственные

вассалы, то вместе с ними он терял и их

рыцарей. В первую очередь, такой тип феодальных

отношений был характерен для Франции,

поэтому власть короля там была очень

слабой. Впоследствии, с усилением королевской

власти и централизацией государств такой

вариант вассалитета повсеместно в Европе

исчез.

Таким

образом, если от короля по каким-либо

причинам уходили его непосредственные

вассалы, то вместе с ними он терял и их

рыцарей. В первую очередь, такой тип феодальных

отношений был характерен для Франции,

поэтому власть короля там была очень

слабой. Впоследствии, с усилением королевской

власти и централизацией государств такой

вариант вассалитета повсеместно в Европе

исчез.

Вассалитет. Всеобщая история государства и права. Том 1

Вассалитет

Рождение вассальных отношений также произошло в социально-правовом строе Франкской империи. Одним из самых древних известных вассалитетов считается факт отдачи в покровительство королю франков герцога Тассильона III (VIII в.), который передал себя «в руки короля», обещая верность. Оформление вассальных обязанностей и, соответственно, принятие на себя другой стороной прав и обязанностей сюзерена осуществлялось актом наложения руки (hommage). Это личное подчинение дополнялось религиозной клятвой в церкви, в присутствии священнослужителей.

Обычно вассальное подчинение принимали на себя (1) те, кто жили в семействе короля (в его дворце) и исполняли различные дворцовые службы или миссии, если были свободными лицами; (2) те, кто были снабжены поместьями или доменами за счет и внутри королевского домена; например, графы обязательно становились вассалами королей, принимая на себя управление и начальствование территорией королевства.

Первоначально (вторая половина VIII в.) вассалитет означал лишь своего рода отрицательную верность сюзерену: не причинять вреда, уважать жизнь, имущество короля (или другого), не совершать действий, «колеблющих королевство». В эпоху каролингской империи утвердился принцип положительной верности: главное в обязанностях вассала — исполнять королевские указы, участвовать в армии как подчиненные воины. Ближайшие вассалы (из состава дворца), кроме того, как правило, обязывались лично служить королю, помогать ему «советом и делом» в управлении. Допускалось, что в случае нарушения вассальной присяги, преступлений и т. п. мог быть суд сюзерена над вассалом (однако запрещалось наказывать вассала палкамиили иным битьем, что отличало их от несвободных подвластных). Суд должен был проходить и осуществляться при участии других вассалов того же сюзерена. Мог быть и суд вассала против сюзерена (сеньора), если были обоснованные подозрения в том, что господин хочет убить, побить дубиною, опозорить жену или детей вассала, отнять его имущество. Сюзеренно-вассальные отношения как бы смешивались с прежними родственными и патронатными: выкуп за убитого вассала мог получать и его сюзерен-покровитель.

п. мог быть суд сюзерена над вассалом (однако запрещалось наказывать вассала палкамиили иным битьем, что отличало их от несвободных подвластных). Суд должен был проходить и осуществляться при участии других вассалов того же сюзерена. Мог быть и суд вассала против сюзерена (сеньора), если были обоснованные подозрения в том, что господин хочет убить, побить дубиною, опозорить жену или детей вассала, отнять его имущество. Сюзеренно-вассальные отношения как бы смешивались с прежними родственными и патронатными: выкуп за убитого вассала мог получать и его сюзерен-покровитель.

Примерно с XI в. вассалитет стал означать признание и иммунитетных полномочий сюзерена, если речь шла не о короле, в отношении и вассала, и территории его: «…Не умалять, т. е. не посягать на имущества и владения сеньора (тайну его замков), на его персону и его честь, его прерогативы, если он исполняет права публичной власти». В развитие прежних традиций прекария-бенефиция другой стороной вассалитета было пожалование сюзереном во владение фьефа, манора, лена (во Франции, Англии, германо-итальянских землях соответственно). С XII в. на эти земли стал составляться письменный акт — инвентарь, который становился правовой формой заключения вассальных отношений. Соединение лично-служебных отношений с признанием взаимных прав по поводу земельной собственности — пожалованной вотчины (одному — номинальное господство, другому — реальное, полезное) — с одновременным встраиванием этих отношений в распределенную систему государственной власти на основе иммунитетов и означало завершение исторического становления нового порядка — феодализма. В отличие от государственно-распределительной системы древневосточного общества и античного полурабовладельческого уклада феодализм включал в государственный быт значительно большее количество людей (в том числе и в правовые отношения по поводу собственности). В этом и состоял исторический шаг в развитии общества новой эпохи.

С XII в. на эти земли стал составляться письменный акт — инвентарь, который становился правовой формой заключения вассальных отношений. Соединение лично-служебных отношений с признанием взаимных прав по поводу земельной собственности — пожалованной вотчины (одному — номинальное господство, другому — реальное, полезное) — с одновременным встраиванием этих отношений в распределенную систему государственной власти на основе иммунитетов и означало завершение исторического становления нового порядка — феодализма. В отличие от государственно-распределительной системы древневосточного общества и античного полурабовладельческого уклада феодализм включал в государственный быт значительно большее количество людей (в том числе и в правовые отношения по поводу собственности). В этом и состоял исторический шаг в развитии общества новой эпохи.

ФЕОД, СЕНЬОРИЯ И ВАССАЛИТЕТ

ФЕОД, СЕНЬОРИЯ И ВАССАЛИТЕТ

Еще в большей корректировке нуждается значение вассально-ленных институтов, столь важных для «узкого» понимания европейского феодализма. Согласно мнению английской исследовательницы С. Рейнольдс, расхожее понимание феодализма как

Согласно мнению английской исследовательницы С. Рейнольдс, расхожее понимание феодализма как

Вассалитет: частный институт на службе государственных интересов

Вассалитет: частный институт на службе государственных интересов Осуществить такие сдвиги оказалось совсем нелегко, так как еще было живо региональное самосознание, и не только в окраинных княжествах, но и в самой Галлии. По всей стране, в Аквитании и Нейстрии, в

5. Вассалитет при Каролингах

5. Вассалитет при Каролингах О политике Каролингов — имея в виду не только личные намерения государей, среди которых было немало незаурядных личностей, но и намерения их окружения — можно сказать, что она была сформирована как уже устоявшимися взглядами, так и новыми

2. Вассалитет, заместивший родство

2. Вассалитет, заместивший родство

Однако ограничиться сведением дебита и кредита в отношениях вассала и сеньора значит лишить картину жизненности и полнокровия. Вассальные отношения как отношения личной зависимости появились на исторической сцене тогда, когда

Вассалитет, заместивший родство

Однако ограничиться сведением дебита и кредита в отношениях вассала и сеньора значит лишить картину жизненности и полнокровия. Вассальные отношения как отношения личной зависимости появились на исторической сцене тогда, когда

VASSAL Synonyms: 17 Synonyms & Antonyms for VASSAL

See definition of vassal on Dictionary.com

- noun servant

synonyms for vassal

- servant

- beneficiary

- bondman

- иждивенец

- илот

- сюзерен

- сюзерен

- крестьянин

- крепостной

- раб

- подданный

- Подчиненная

- Арендатор

- THRALL

- VARLET

- ESNE

ANTONYMS для Vassal

Наиболее соответствующие

- .

ПОПРОБУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ vassal

Посмотрите, как выглядит ваше предложение с разными синонимами.

Символов: 0/140

ВИКТОРИНА

Январь Синоним дня Викторина: угадай, какие слова поменять местами!

НАЧАТЬ ВИКТОРИНУКак использовать слово «вассал» в предложении

Эти высоко ценимые животные также были взяты в качестве дани от вассалов, живущих в Леванте, и от побежденных иностранных держав.

ДРЕВНЕ-ЕГИПЕТСКИЕ ВОИНЫ НОВОГО ЦАРСТВА ДАТТАТРЕЙЯ МАНДАЛЛИ 6 ИЮЛЯ 2022ГОДАЦАРСТВО ИСТОРИИ

Я осмелился сообщить это Вашему Величеству из-за моего усердия как верного вассала и как того, кто смотрит на вещи беспристрастно.

ФИЛИППИНСКИЕ ОСТРОВА, 1493-1898, VOLUME XX, 1621-1624VARIOUS

Будучи вассалом Короны и принцем крови, Конде был обязан повиноваться призыву своего государя.

КАТРИН ДЕ’ МЕДИЦИОНОР ДЕ БАЛЬЗАК

Ведь он был и мусульманин, и турецкий вассал, и последовательный противник русских, так с чего ему стоять в стороне?

КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВАW.

A. WIGRAM

A. WIGRAMКаждое из этих вассальных государств было вынуждено щедро платить за новые приобретения.

ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТУИЛЬЯМА МИЛЛИГАН СЛОАН

Я любил тебя с самого начала — и не как вассала — и всегда буду любить тебя.

THE GHOST BREAKERCHARLES GODDARD

Скажите мне, Ваше Высочество: вассал мало что значит, не так ли?

THE GHOST BREAKERCHARLES GODDARD

Он будет твоим вассалом и получит твой христианский закон так же, как и мы.

WITH SPURS OF GOLDFRANCES NIMMO GREENE

Герцог Бургундский, самый могущественный вассал Франции, ополчился против своего сюзерена.

МАЯК ИСТОРИИ, ТОМ VIIДЖОН ЛОРД

Эпилог содержит безмерную брань против этих трех «вассальных рабов рабского Рима».

NOTES AND QUERIES, NUMBER 240, JUNE 3, 1854VARIOUS

WORDS RELATED TO VASSAL

- chattel

- drudge

- peon

- serf

- slave

- thrall

- vassal

- addict

- приверженец

- admirer

- advocate

- apostle

- attendant

- backer

- believer

- bootlicker

- buff

- client

- cohort

- companion

- convert

- copycat

- devotee

- disciple

- fan

- fancier

- урод

- завсегдатай

- прихлебатель

- помощник

- подражатель

- лакей

- member

- minion

- parasite

- participant

- partisan

- patron

- promoter

- proselyte

- protégé

- pupil

- representative

- satellite

- sectary

- servant

- sidekick

- stooge

- supporter

- подхалим

- подхалим

- вассал

- приверженец

- прихожанин

- zealot

- lord

- tenant

- vassal

- bondservant

- bondsman/woman

- chattel

- laborer

- peon

- servant

- vassal

- villain

- villein

- bondservants

- крепостные/женщины

- движимое имущество

- рабочие

- холопы

- слуги

- вассалы

- злодеи

- villeins

- bondservants

- captives

- chattels

- drudges

- helps

- laborers

- menials

- peons

- retainers

- serfs

- servants

- skivvies

- subservients

- thralls

- toilers

- вассалов

- жертв

- рабочих

- рабочих лошадей

Тезаурус 21 века Роже, третье издание Copyright © 2013, Philip Lief Group.

Вассал Определение и значение | YourDictionary

vassals

существительное

vassals

В Средние века человек, владевший землей в условиях феодальной системы, выражающий почтение и присягающий на верность сюзерену и выполняющий военные или другие обязанности в обмен на его защиту; феодальный арендатор.

Новый мир Вебстера

Раб; раб.

Американское наследие

Подчиненный, подчиненный, слуга, раб и т. д.

Новый мир Вебстера

Подчиненный или зависимый.

American Heritage

Synonyms:

- Synonyms:

- liege

- feudatory

- liege-subject

- liegeman

- varlet

- tenant

- subordinate

- subject

- servile

- peasant

- helot

- esne

- иждивенец

- бенефициар

- раб

прилагательное

вассала или похожего на него; зависимый, рабский и т.

д.

д.Новый Свет Вебстера

Быть вассалом.

Новый Свет Вебстера

Реклама

Обращаться как с вассалом или понижать до положения вассала; подвергать контролю; поработить.

Викисловарь

Подчиняться кому-то или чему-то.

Викисловарь

Другие формы слова вассал

Существительное

Единственное число:

вассал

Множественное число:

вассалы

Происхождение вассала

Из среднеанглийского, из старофранцузского vassal , из средневековой латыни vassallus («слуга, прислуга», слуга»), из vassus («слуга»), из галльского ( *wassos 4 «молодой человек, оруженосец»), от протокельтского *wastos («слуга») (ср. древнеирландское foss и валлийский gwas ).