Василий-III (1505–1533). История Руси

Василий-III (1505–1533). История РусиВикиЧтение

История Руси

Автор неизвестен

Содержание

Василий-III (1505–1533)

Сын Иоанна-III от брака с Софьей Палеолог Василий-III отличался гордостью и неприступностью, наказывал подвластных ему потомков удельных князей и бояр, дерзавших ему прекословить. Он «последний собиратель русской земли». Присоединив последние уделы (Псков, северное княжество), он совершенно уничтожил удельную систему. Он дважды воевал с Литвой, по научению поступившего к нему на службу литовского вельможи Михаила Глинского, и, наконец, в 1514 году, отобрал у литовцев Смоленск. Война с Казанью и Крымом были трудные для Василия, но окончились наказанием Казани: Торговля была отвлечена оттуда на макарьевскую ярмарку, перенесенную впоследствии в Нижний. Василий развелся со своей супругой Соломонией и женился на княжне Елене Глинской, чем больше возбудил против себя недовольных им бояр.

Время Василия Третьего (1505–1533)

Время Василия Третьего (1505–1533) Правителей эпохи самодержавия, когда жизнь всей страны почти полностью зависела от воли (или безволия) одного человека, можно условно поделить на три типа: выдающиеся, скверные и посредственные.Основное различие здесь

1505–1533 Оценка и итоги

1505–1533 Оценка и итоги Большинство историков отзываются о правлении Василия Ивановича положительно, считая, что он был верным, хоть и не всегда эффективным продолжателем политики великого отца. В сущности, этот распространенный взгляд совпадает с оценкой, которую

Глава I Государь Великий князь Василий Иоаннович.

1505—1509 г. Глава I

Государь Великий князь Василий Иоаннович. 1505—1509 г.

Тесное заключение и смерть Иоаннова внука, Димитрия. Общий характер Василиева правления. Посольство в Тавриду. Царевич Казанский принимает Веру нашу и женится на сестре Великого Князя. Поход на Казань. Дела

1505—1509 г. Глава I

Государь Великий князь Василий Иоаннович. 1505—1509 г.

Тесное заключение и смерть Иоаннова внука, Димитрия. Общий характер Василиева правления. Посольство в Тавриду. Царевич Казанский принимает Веру нашу и женится на сестре Великого Князя. Поход на Казань. ДелаЦАРСТВОВАНИЕ ВАСИЛИЯ III ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК (1505-1533 годы)

ЦАРСТВОВАНИЕ ВАСИЛИЯ III ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК (1505-1533 годы) Казаки, уйдя с границ рязанского и других русских княжеств и устроившись на своих прежних местах, в пределах Хопра и Медведицы, стали очищать земли от ногайских орд, кочевавших между Волгой и Доном до

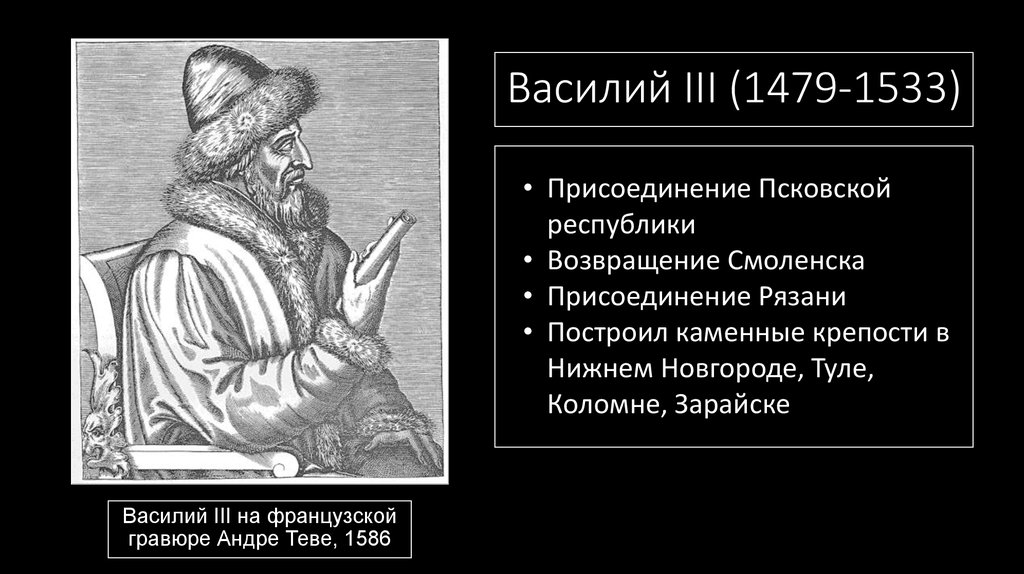

Василий III Иванович (1479–1533)

Василий III Иванович (1479–1533)

О том, как Иван III обеспечил передачу престола Василию, писалось.

При батюшке Василии Ивановиче (годы правления 1505–1533)

При батюшке Василии Ивановиче (годы правления 1505–1533) Вопрос 4.1В 1524 году многие русские люди ожидали нового всемирного потопа. Только Максим Грек, монах, пришедший со святого Афона, твердо заявил: не будет потопа, и объяснил, почему не будет и быть не может. Почему?Вопрос

При батюшке Василии Ивановиче (годы правления 1505–1533)

При батюшке Василии Ивановиче (годы правления 1505–1533) Ответ 4.1Ведь Господь, объяснял Максим Грек, дал Ною ясное обещание, что всемирного потопа больше не будет. И знак утвердил — радугу.Ответ 4.2Несмотря на возражения патриархов и старцев, московский митрополит Даниил

Государь Василий Иванович (1505–1533 годы)

Государь Василий Иванович (1505–1533 годы) В 1505 году на 67-м году жизни Иван Третий Васильевич, которого также называли Грозным (не путать с его внуком!) умер. Ему наследовал сын Василий Иванович: внук Ивана, Дмитрий, некогда возведенный на великое княжение, кончил свои дни в

Ему наследовал сын Василий Иванович: внук Ивана, Дмитрий, некогда возведенный на великое княжение, кончил свои дни вГосударь Великий Князь Василий Иоаннович. 1505–1533 гг.

Государь Великий Князь Василий Иоаннович. 1505–1533 гг. Государствование Василия казалось только продолжением Иоаннова. Будучи подобно отцу ревнителем Самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в Политике внешней и внутренней;

1505–1533 Правление Василия III

1505–1533 Правление Василия III Василий III стал истинным наследником отца – таким же в сущности неограниченным и деспотичным властителем. В целом правление Василия III прошло вполне благополучно: он воевал успешно, а свержение ордынского ига способствовало внутреннему

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ (1479–1533)

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ

ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ

(1479–1533)

Сын Ивана III и Софьи Палеолог. Родился Василий 25 февраля 1479 года. После кончины 27 октября 1505 года отца Ивана III по его завещанию вступил на Московский великокняжеский стол.В первые годы его правления в Московском Кремле

Родился Василий 25 февраля 1479 года. После кончины 27 октября 1505 года отца Ивана III по его завещанию вступил на Московский великокняжеский стол.В первые годы его правления в Московском Кремле

Василий III Иванович (1479–1533)

Василий III Иванович (1479–1533) Престолонаследие не по Алексию Иван III Васильевич в конце жизни оставил сыновьям одну из важнейших задач для любого государства — задачу передачи власти — нерешенной. Умирая, он позвал к себе внука Дмитрия и, как написано в труде Герберштейна,

Глава I Государь Великий князь Василий Иоаннович. г. 1505-1509

Глава I

Государь Великий князь Василий Иоаннович. г. 1505-1509

Тесное заключение и смерть Иоаннова внука, Димитрия. Общий характер Василиева правления. Посольство в Тавриду. Царевич Казанский принимает Веру нашу и женится на сестре Великого Князя. Поход на Казань. Дела

Поход на Казань. Дела

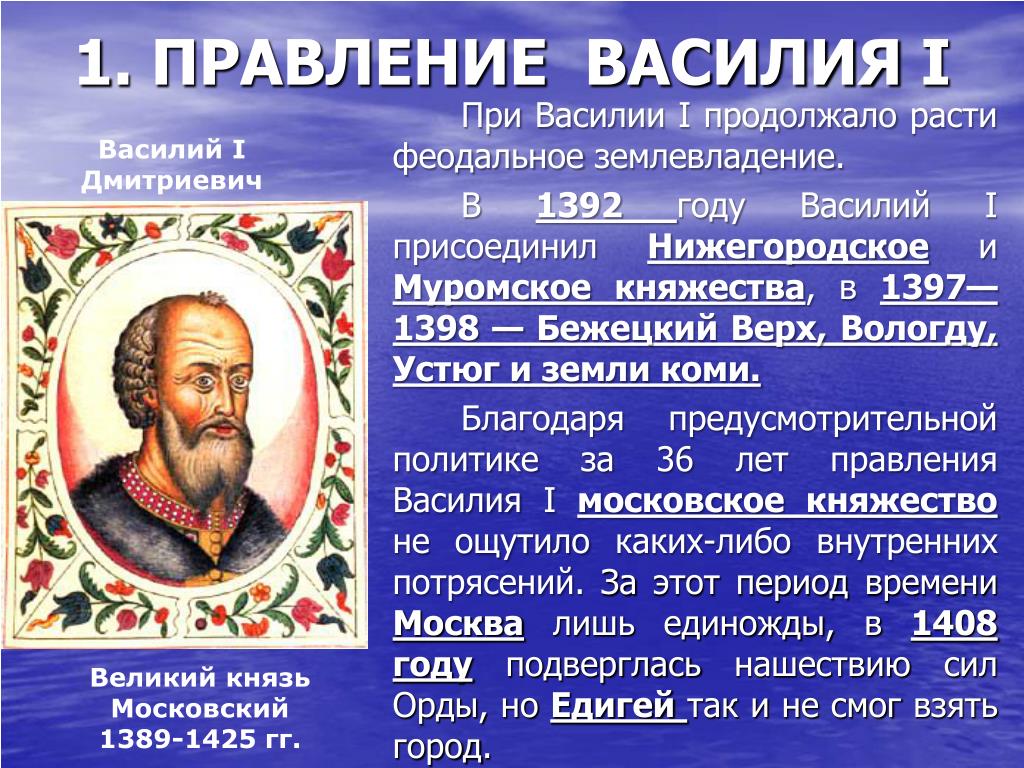

Княжение Василия III (1505–1533)

Княжение Василия III (1505–1533) Новые порядки в Москве Иван Васильевич, этот великий собиратель Русской земли, почти довершил то дело, над которым раньше так упорно трудились московские князья. Московское государство выросло и окрепло уже настолько, что покончило с

Правление Василия 3 — главные и основные события

Деяния Василия III Ивановича меркнут перед свершениями его отца и сына. Его правление как связующее звено между эпохами Ивана III Великого и Ивана IV Грозного. И в этом заключается его значение для истории государства Российского.

Краткая биография

С этого момента власть полностью перешла в его руки.

С этого момента власть полностью перешла в его руки.Он был сыном от второго брака князя Ивана ІІІ с Софией Палеолог и отцом Ивана IV, именуемого в народе Грозным.

Василий III считал, что его власть должна быть неограниченной. На пути к этой цели он пользовался любыми средствами для борьбы с инакомыслящими, жестоко расправлялся всеми недовольными:

- Сослал Митрополита Московского Варлаама на север в Спасо-Каменный монастырь.

- Казнил дипломата И. Берсень-Беклемишева, недовольного политикой царя.

- Представителей церковного движения нестяжатели приговорил к смертной казни или ссылке.

Он ограничивал привилегии бояр и поддерживал земельных дворян. Строил храмы, монастыри (Архангельский собор Кремля, Церковь Вознесения Господня), крепости и укрепления (Коломна, Тула, Нижний Новгород).

Василий III правил 28 лет. Это была важная эпоха становления российской государственности. Рассмотрим хронологию всех значимых событий более подробно.

Важные факты в период правления Великого князя Василия III

- 14 апреля 1502 года. Объявлен Великим князем Московским и Всея Руси самодержцем наравне со своим отцом Иваном III. Он занимался внешней политикой, чеканил монеты и управлял 66 городами. Остальные сыновья Ивана III управляли меньшим количеством поселений и подчинялись Василию. Впоследствии тот, стремясь подчинить себе все земли, запретил братьям жениться и иметь наследников.

- 1506 — поход на Казань. Казанский хан Мухаммед-Амин, будучи ставленником московского князя Ивана III, всеми силами стремился к независимости от него. Это стало причиной похода русских войск с целью полного подчинения Казанского ханства. Возглавил поход брат Василия III — Дмитрий. Русские потерпели сокрушительное поражение и отступили, чтобы собрать силы для следующего похода.

Мухаммед-Амин, не дожидаясь нового нападения, в 1507 году предложил заключить мир. На тот момент, это было в интересах Московии. Василий III согласился на перемирие.

Мухаммед-Амин, не дожидаясь нового нападения, в 1507 году предложил заключить мир. На тот момент, это было в интересах Московии. Василий III согласился на перемирие. - 1510 – присоединение Пскова. В XV веке Псковская республика формально оставалась независимым от Москвы государством, несмотря на то, что между ними развивались торговые и дипломатические связи. Но польско-литовская угроза на западе ставила Псков в зависимое положение от Московского княжества. Когда возник раскол в псковском обществе между аристократией и народом, Василий III пригласил всех недовольных в Новгород. Там он объявил об отмене псковского строя и вече, снял колокол, а приезжих псковичей оставил жить в Новгороде под своим присмотром. Недовольных его поступком бояр отправил в темницу.

- 1514 – присоединение Смоленска. В XV веке Смоленск, поселение великороссов и кратчайшая дорога на Москву, был захвачен Литвой. Осада крепости началась 29 июля, а 30 июля Смоленск сдался войскам Василия ІІІ.

Так русский город был возвращён Москве.

Так русский город был возвращён Москве. - 1521 – присоединение Переяслава-Рязанского и Рязани. До начала XVI века Рязанское княжество было независимо от Москвы. Его последний князь Иван Иванович, родственник Василия ІІІ, был уличён князем Московским в сговоре с крымскими татарами. В 1520 году он был вызван в Москву и заключён под стражу. А в 1521 году Рязанское княжество стало частью Московского.

- 1521 — набег крымских татар на Москву. Сахиб Гирей поднял восстание и изгнал Шах-Али из Казанского ханства в Москву. В это же время Мехмед I Гирей, хан Крыма, собрал войско из 100 000 крымских татар и литовцев для похода на Московское княжество. Русское войско потерпело поражение после битвы на Оке. Князь Василий ІІІ под угрозой захвата Москвы выдал Крымскому хану грамоту с обещанием платить дань. Однако окольничий Рязани Хабар Симский хитростью выманил её у Гирея и отогнал его войска от крепости. В часы правления Василия ІІІ это был самый разорительный набег татар на Московское княжество: огромные потери среди мирного населения, грабежи, разорение русских земель.

- 1522 – присоединение Стародубского и Новгород-Северского княжества. С князем Новгород-Северским Василием Шемячичем поступили как с рязанским. Его заточили в тюрьме, а земли присоединили к Московскому княжеству.

- 1523-1524 – военные походы на Казань. Формально их возглавлял свергнутый хан Казанского ханства Шах-Али. Русские войска брали Казань в осаду. Итогом этих походов было подписание договора о перемирии. Единственным его условием был перенос Казанской ярмарки на русскую территорию.

- 1526 – женитьба на Елене Глинской. Первой женой Василия III была боярыня Соломония Сабурова. Они прожили в браке 20 лет, но детей не имели. Это было причиной, чтобы добиться развода и жениться на Елене Глинской, дочери литовского князя.

- 1527 – победа над ханом Ислямом Гиреем. Осада Москвы и Коломны татарскими войсками длилась 5 дней. После русские войска перешли Оку и разгромили войско хана. Это подняло военный дух русской армии.

- 1530 – рождение сына Ивана. Спустя 3 года после женитьбы на Елене Глинской Василий III дождался рождения первенца Ивана, который позднее взошёл на российский престол под именем Ивана IV, прозванного Грозным. Немного позднее родился второй сын – Юрий, князь Угличский.

- 3 декабря 1533 года – смерть Василия III от заражения крови. В подмосковном селе Воробьево он написал завещание, принял схиму и призвал митрополита Московского и Всея Руси Даниила признать наследником престола старшего трёхлетнего сына Ивана.

Значение правления Василия III для истории

Василий III продолжил государственные дела, начатые его отцом Иваном III. Его политика была направлена на централизацию княжеской власти и объединение русских земель.

Пользуясь властью, обманом, ведя военные походы против Литвы, Польши и Крымского хана, он расширил свои владения почти вдвое. В период правления в состав Московского княжества вошли земли: Псковские, Смоленские, Новгорд-Северские, Стародубские, Угличские, Рязанские, Калужские.

Он заручился поддержкой и влиянием православной церкви. Поддержал движение иосифлян, отстаивавших право монастырей и церквей на владение землями.

На этот период пришёлся строительный бум. Возводились церкви, монастыри, крепости. Для создания архитектурных сооружений приглашались мастера из Италии. Он создал новый Судебник – свод государственных законов и Боярскую думу.

Василий III окончательно объединил раздробленные российские княжества и передал своему преемнику Ивану IV сильное сплочённое государство, именуемое Великим княжеством Московским.

Определение капитала в Базеле III

Полный текст PDF(91kb)

| 2 страницы

Великий финансовый кризис 2007–2009 годов (GFC) выявил ряд недостатков в капитальной базе международных банков: определения капитала сильно различались в разных юрисдикциях, регуляторные корректировки, как правило, не применялись к соответствующему уровню капитала, а раскрытие информации было либо недостаточным, либо несопоставимо. Эти факторы способствовали отсутствию общественного доверия к коэффициентам капитала во время мирового финансового кризиса. Чтобы устранить эти недостатки, Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) опубликовал в декабре 2010 года реформы Базеля III с целью повышения качества капитальной базы банков и повышения требуемого уровня регулятивного капитала. Кроме того, BCBS ввела более строгие требования к раскрытию информации.

Эти факторы способствовали отсутствию общественного доверия к коэффициентам капитала во время мирового финансового кризиса. Чтобы устранить эти недостатки, Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) опубликовал в декабре 2010 года реформы Базеля III с целью повышения качества капитальной базы банков и повышения требуемого уровня регулятивного капитала. Кроме того, BCBS ввела более строгие требования к раскрытию информации.

Регуляторный капитал в соответствии с Базелем III сосредоточен на высококачественном капитале, преимущественно в форме акций и нераспределенной прибыли, которые могут поглощать убытки. Новые функции включают конкретные критерии классификации компонентов регулятивного капитала. Базель III также ввел четкую структуру непрерывности и прекращения деятельности, уточнив роли капитала 1-го уровня (действующая деятельность) и капитала 2-го уровня (прекращение деятельности), а также четкое требование о том, что все инструменты капитала должны быть в состоянии полностью поглотить убытки в так называемой точке нежизнеспособности (PoNV) до того, как налогоплательщики понесут убытки. Кроме того, регулятивные вычеты из капитала и пруденциальные фильтры были согласованы на международном уровне и в основном применяются на уровне общего капитала. В сочетании с повышенными требованиями к раскрытию информации, направленными на повышение прозрачности базы капитала банков и, таким образом, на улучшение рыночной дисциплины, пересмотренное определение было направлено на уменьшение несоответствий в его применении в разных юрисдикциях.

Кроме того, регулятивные вычеты из капитала и пруденциальные фильтры были согласованы на международном уровне и в основном применяются на уровне общего капитала. В сочетании с повышенными требованиями к раскрытию информации, направленными на повышение прозрачности базы капитала банков и, таким образом, на улучшение рыночной дисциплины, пересмотренное определение было направлено на уменьшение несоответствий в его применении в разных юрисдикциях.

Компоненты регулятивного капитала

Общий капитал первого уровня (CET1) представляет собой регулятивный капитал самого высокого качества, поскольку он поглощает убытки сразу же после их возникновения. Дополнительный капитал 1-го уровня (AT1) также обеспечивает покрытие убытков на основе непрерывности деятельности, хотя инструменты AT1 не соответствуют всем критериям CET1. Например, некоторые долговые инструменты, такие как бессрочные условные инструменты конвертируемого капитала, могут быть включены в AT1, но не в CET1. В противоположность этому, капитал 2-го уровня — это капитал без забот. То есть, когда банк терпит крах, инструменты уровня 2 должны поглощать убытки до того, как это сделают вкладчики и общие кредиторы. Критерии для включения в Уровень 2 менее строгие, чем для AT1, что позволяет инструментам с датой погашения соответствовать критериям для Уровня 2, в то время как только бессрочные инструменты имеют право на AT1.

То есть, когда банк терпит крах, инструменты уровня 2 должны поглощать убытки до того, как это сделают вкладчики и общие кредиторы. Критерии для включения в Уровень 2 менее строгие, чем для AT1, что позволяет инструментам с датой погашения соответствовать критериям для Уровня 2, в то время как только бессрочные инструменты имеют право на AT1.

Общий доступный регулятивный капитал представляет собой сумму этих двух элементов: капитала 1-го уровня, включающего CET1 и AT1, и капитала 2-го уровня. Каждая из категорий имеет определенный набор критериев, которым должны соответствовать инструменты капитала, прежде чем они будут включены в соответствующую категорию. Банки должны поддерживать установленные минимальные уровни CET1, уровня 1 и общего капитала, причем каждый уровень устанавливается в процентах от активов, взвешенных с учетом риска.

Условие PoNV требует, чтобы все инструменты AT1 и Tier 2 могли быть конвертированы в обыкновенные акции или списаны. Триггером для конверсии/списания является более ранняя из следующих дат: (i) решение соответствующего органа о необходимости конверсии/списания, учитывая, что банк оценивается как нежизнеспособный; и (ii) решение о вливании государственных средств для предотвращения краха банка. Это может произойти на основании либо законных полномочий органа, либо договорных характеристик инструментов капитала.

Это может произойти на основании либо законных полномочий органа, либо договорных характеристик инструментов капитала.

Доля меньшинства (или неконтрольная)

Доля меньшинства или неконтрольная доля участия возникает из инструментов капитала, выпущенных третьим сторонам полностью консолидированной дочерней компанией банка, и может находиться в любом из трех компонентов регулятивного капитала : CET1, AT1 и Уровень 2. Доля меньшинства может быть признана в консолидированном банке, если она обладает такой же способностью поглощать убытки, что и регулятивный капитал, то есть инструменты, если они будут выпущены материнским банком, будут соответствовать всем критериям для классифицируется как регулятивный капитал. Кроме того, доля меньшинства не должна прямо или косвенно финансироваться материнским банком и должна быть выпущена дочерней компанией, которая сама является банком.

Дочерняя компания банка должна постоянно поддерживать минимальный нормативный капитал, и этот капитал должен быть доступен для поддержки консолидированной группы. Поскольку избыточный капитал в дочерней компании, превышающий установленные законом минимальные требования, может быть выплачен держателям неконтролирующих пакетов акций, Базель III ограничивает признание доли меньшинства суммами, используемыми для покрытия установленных законом минимальных требований к капиталу и исключает избыточный капитал дочерней компании, относящийся к неконтролирующей доле участия.

Поскольку избыточный капитал в дочерней компании, превышающий установленные законом минимальные требования, может быть выплачен держателям неконтролирующих пакетов акций, Базель III ограничивает признание доли меньшинства суммами, используемыми для покрытия установленных законом минимальных требований к капиталу и исключает избыточный капитал дочерней компании, относящийся к неконтролирующей доле участия.

Регуляторные корректировки

Базель III содержит полный список регуляторных корректировок и вычетов из нормативного капитала. Эти вычеты обычно связаны с высокой степенью неопределенности того, что эти статьи имеют положительную стоимость реализации в периоды стресса, и в основном применяются к CET1. Важными вычетами являются деловая репутация и прочие нематериальные активы, отложенные налоговые активы и инвестиции в другие финансовые организации.

При расчете регулятивного капитала для банков с вложениями в другие финансовые организации (банки, страховые и другие финансовые организации) не должно быть двойного учета капитала. Следовательно, основополагающим принципом нормативного определения является «консолидация или вычет». Вычет должен применяться банком-инвестором к тому же компоненту капитала, что и компонент, в котором банк-эмитент получает признание. Это называется соответствующим дедуктивным подходом.

Следовательно, основополагающим принципом нормативного определения является «консолидация или вычет». Вычет должен применяться банком-инвестором к тому же компоненту капитала, что и компонент, в котором банк-эмитент получает признание. Это называется соответствующим дедуктивным подходом.

Новые пороговые значения применяются к некоторым вычетам в соответствии с Базелем III. Банки получают ограниченное признание в отношении своих значительных инвестиций в обыкновенные акции неконсолидируемых финансовых учреждений, прав на обслуживание ипотечных кредитов и отложенных налоговых активов, возникающих в результате временных разниц. Каждая статья индивидуально ограничена 10% от общего капитала банка после применения определенных регуляторных корректировок, а совокупное ограничение ограничено 15% CET банка1. Незначительные инвестиции в неконсолидируемые финансовые учреждения (т. е. в тех случаях, когда банку принадлежит менее 10% обыкновенных акций) вычитаются только в том случае, если все такие риски в совокупности превышают 10% обыкновенного капитала банка.

* Это краткое изложение и связанные с ним руководства также доступны в FSI Connect, интерактивном учебном инструменте Банка международных расчетов.

Основные характеристики Базеля III и чем они отличаются от Базеля II — 811 слов

Содержание

- Введение

- Заключение

- Список литературы

Введение

Государства-члены Группы двадцати (G20) в 2010 году сертифицировали основу Базеля III, направленную на повышение качества и количества капитала, которым должны располагать банки. Базель III заменил Базель I и II после того, как они, казалось, рухнули под давлением финансового кризиса в разных странах (Громова-Шнайдер и Низиолек, 2011).

Регулирующие учреждения наделены полномочиями применять крупномасштабный пруденциальный подход для обеспечения того, чтобы Базель III восстанавливал ликвидность и капитал более высокого качества (Lyngen 2012). Цель этой статьи состоит в том, чтобы изучить ключевые особенности Базеля III и то, чем он отличается от Базеля II.

Особенности Базеля III

В этом разделе основное внимание уделяется основным особенностям Базеля III и их компонентам, которые комитет выдвинул, чтобы помочь финансовым учреждениям бороться с финансовым кризисом. Первая особенность связана с увеличением качества и количества капитала (Walker 2011).

Три этапа будут использоваться для повышения ценности, точности и стабильности баз капитала. Первый этап включает в себя усилия по стабилизации обыкновенных акций в дополнение к увеличению обыкновенных акций и сохранению прибыли. Второй этап включает в себя гармонизацию инструментов капитала, а последний уровень связан с устранением капитала.

Второй особенностью является создание дополнительных буферов (Walker 2011). Комитет предлагает следующие подходы, которые следует использовать для усиления покрытия любых угроз банковским активам, кредитному риску контрагента и управлению рыночной интеграцией. Наконец, требования к капиталу для контрагента должны быть усилены в дополнение к увеличению буфера капитала, который поддерживает это покрытие.

Третьей особенностью Базеля III является введение коэффициента кредитного плеча в качестве дополнительной оценки структур, основанных на риске Базеля II. Коэффициент левериджа предназначен для создания базы для наращивания левериджа в банковской отрасли, увеличения усилий по укреплению против модельного риска. И неточное измерение путем дополнения меры, основанной на риске, упрощенным стандартом, основанным на общих рисках (Lyngen 2012).

Четвертая функция – это управление рисками контрагента путем создания контрциклических буферов. Это также предлагается в Базеле III в качестве стратегии для ускорения накопления резервов капитала в соответствующие периоды, на которые можно положиться в периоды кризиса.

Контрцикличность будет продвигаться с помощью следующих средств, снижающих избыточную цикличность минимальной суммы капитала, а также продвигающих положения, направленные на стабильность капитала в будущем (Громова-Шнайдер и Низиолек, 2011).

Четвертый элемент также связан с усилиями по накоплению огромного количества информации и данных с течением времени, которые могут помочь в определении вероятности дефолта, как это было предусмотрено в Базеле II. Банковская индустрия также должна оказывать поддержку банкам в проведении стресс-тестов, чтобы они разработали надлежащие механизмы для преодоления кризисов.

Банковская индустрия также должна оказывать поддержку банкам в проведении стресс-тестов, чтобы они разработали надлежащие механизмы для преодоления кризисов.

Пятая функция связана с улучшением ликвидности. Здесь комитет разработал глобальный подход для банков, работающих на международном уровне, для достижения наименьшего стандарта ликвидности (Delahaye 2011). Комитет постановил, что банки на международном уровне смогут занимать больше в периоды стресса и кризисов. Шестая особенность связана с SIFI или учреждениями, которые слишком велики, чтобы обанкротиться.

Комитет признает тот факт, что эти учреждения представляют угрозу для других банков в банковской сфере (Walker 2011). В результате этого понимания комитет связывается с советом по финансовой стабильности, который также был создан G20 для продвижения нескольких стратегий, которые можно использовать для решения проблем в SIFI.

Такие подходы включают более жесткие ограничения на крупные риски, обязательные планы восстановления и разрешения проблем. Все эти особенности необходимо учитывать при внедрении Базеля III.

Все эти особенности необходимо учитывать при внедрении Базеля III.

Различия между Базелем III и Базелем II

Основное различие между Базелем II и Базелем III заключается в увеличении буфера капитала за счет установления минимального качества и количества капитала, которым должны обладать международные банки (Danila 2012). ). Это проявляется в рассмотренных выше функциях, поскольку все они направлены на решение проблемы обеспечения стабильности банков и их способности выживать в периоды стресса или финансовых кризисов.

Базель III расширяет пояснения к листовкам и дает четкое представление о капитале как активе для защиты от непредвиденных будущих условий. Поэтому Базель III принимает эти стратегии и делает акцент на них с помощью описанных выше функций, чтобы обеспечить устойчивый рост банков. даже во времена кризисов.

Заключение

Базель III — это структура, которая была разработана для ввода в действие компонентов Базеля II, а также для помощи банкам в расширении базы устойчивости в банковской сфере. Это актуальная мера, так как банки пострадали во время кризисов и такие последствия всегда переносятся на клиентов.

Это актуальная мера, так как банки пострадали во время кризисов и такие последствия всегда переносятся на клиентов.

Клиенты могут перейти в более безопасные банки, и это может оказать большее влияние на выживание банков, которые они покидают. Поэтому уместно разработать структуру, которая поможет таким банкам избежать краха, особенно в периоды стресса. Это то, что Базель III намерен сделать.

Ссылки

Данила, O 2012, «Воздействие и ограничения, вытекающие из Базеля II в контексте текущего финансового кризиса», Theoretical & Applied Economics , Little, Brown and Company, NY.

Delahaye, B. P. 2011, Базель III: Достаточность капитала и ликвидность после финансового кризиса / Bernd P. Delahaye , World Scientific, Лондон.

Громова-Шнайдер, А., и Низиолек, К. 2011, «Дорога к Базелю III — Количественное исследование воздействия, основа Базеля III и внедрение в ЕС», Отчет о финансовой стабильности (Oesterreichische Nationalbank) , Cengage Learning, Великобритания.