Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое исследование \ КонсультантПлюс: Классика Российского Права

« Предыдущая | Оглавление | Следующая »

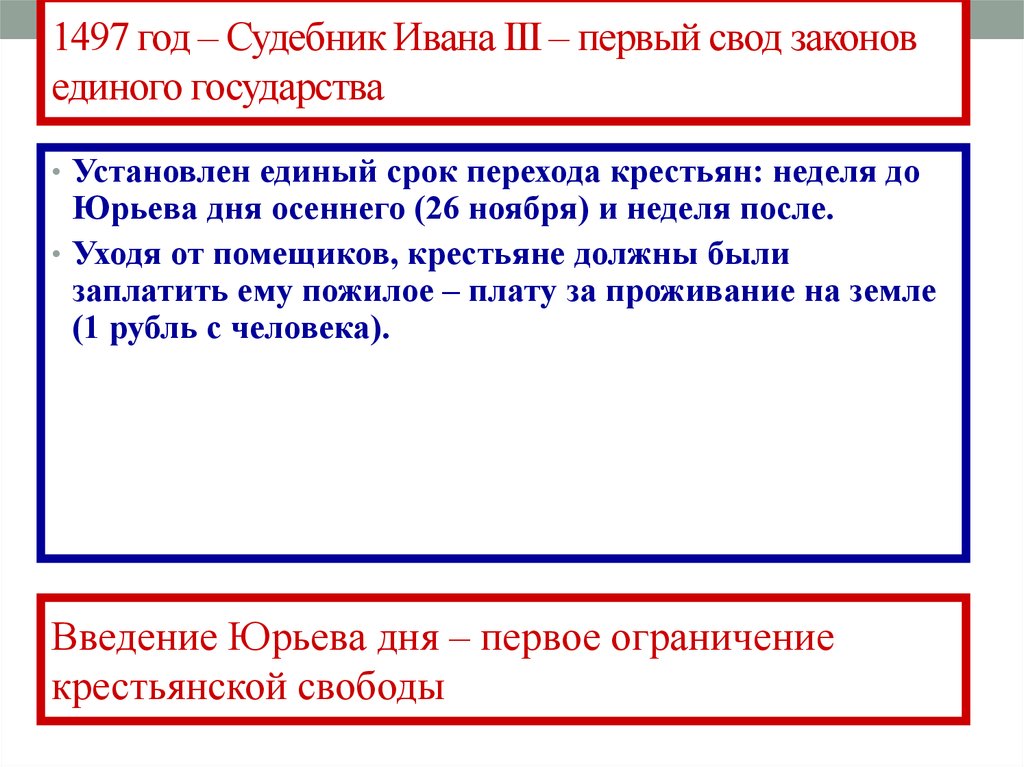

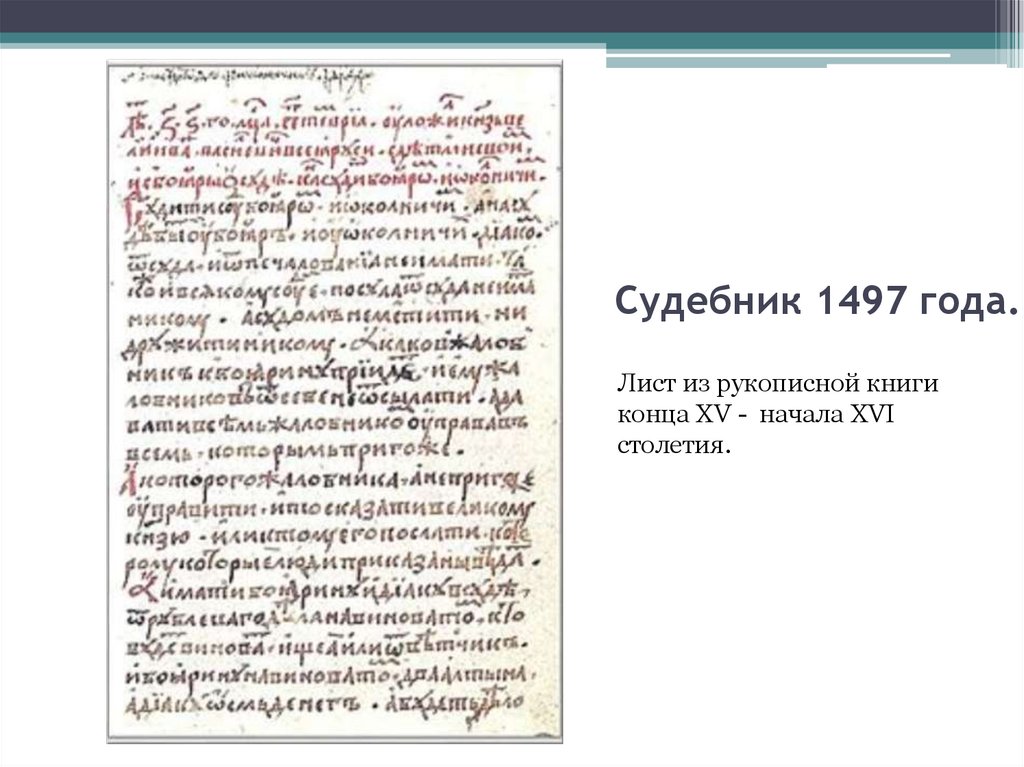

С конца XV столетия по 1497 год, т.е. до издания первого Судебника, сохранилось несколько правых грамот, из которых видно, каким образом применялась тогда давность.

В правой грамоте из московского великого княжения, выданной после 1485 года, вероятно около 1490 года, во всяком случае раньше 1497 года[105], упоминается, что одна из сторон ссылается на пропущение семилетнего срока со стороны истца. Оставление этого отвода без внимания и решение дела на основании других доказательств объясняется достаточно тем, что до 1497 года в Московском великом княжестве существовала лишь пятнадцатилетняя давность.

Из двух приговоров, постановленных великим князем Иваном Ивановичем,

старшим сыном Ивана III, видно, что истечение пятнадцатилетнего срока

не имело безусловного значения, не сделало невозможным предъявление иска.

Кроме того, имелось в виду еще пропущение

иска в течение 20 лет. В столь долгом молчании сознались сами истцы.

Очевидно, приговор основывался на пятнадцатилетней давности. Спрашивается

только, с какой стати иск принимался, если с самого начала ясно было,

что срок предъявления его пропущен? По нашему мнению, это объясняется

тем, что истцы заявили об отнятии земель силой. Весьма вероятно, что при

установлении пятнадцатилетнего срока законодатель подразумевал, что он

применяется лишь к владению, не основанному на насилии. Однако, заявив

о насилии, истцы не представляют доказательств насильного отнятия земли.

Таким образом, оказывается, что давность в этом деле может иметь применение

и дело решается на основании давности.

Кроме того, имелось в виду еще пропущение

иска в течение 20 лет. В столь долгом молчании сознались сами истцы.

Очевидно, приговор основывался на пятнадцатилетней давности. Спрашивается

только, с какой стати иск принимался, если с самого начала ясно было,

что срок предъявления его пропущен? По нашему мнению, это объясняется

тем, что истцы заявили об отнятии земель силой. Весьма вероятно, что при

установлении пятнадцатилетнего срока законодатель подразумевал, что он

применяется лишь к владению, не основанному на насилии. Однако, заявив

о насилии, истцы не представляют доказательств насильного отнятия земли.

Таким образом, оказывается, что давность в этом деле может иметь применение

и дело решается на основании давности.В другом приговоре из того же времени истцу отказывается потому, что

о той земле молчал митрополичим 50 лет и князю великому о той земле не

бивал челом и сторожици его за поле не поимались, т. е. по причине давности

иска и неосновательности представленного доказательства[107].

е. по причине давности

иска и неосновательности представленного доказательства[107].

В третьем случае, где обе стороны ссылаются на давность и стараются доказывать ее показаниями свидетелей, земля присуждается ответчику, коего свидетели дали показания гораздо более подробные, нежели свидетели истца. Кроме того, в пользу первого говорит уже то обстоятельство, что он владеет землей, и показания свидетелей о владении им землей уже этим одним являются более правдоподобными[108].

В приговоре звенигородского князя Андрея Васильевича[109], постановленном до 1491 года, потому что в этом году его удел

присоединен был к Москве, спорная земля присуждается монастырю того деля,

что Семенько (истец) кажет тому шостой год, как сел на той выти, а от

тех мест Семянко ведает, что Ивашко (ответчик, представитель монастыря)

делает городскую землю его двора выть, а ен (он) на нем не искал. На основании

выражения шестой год П. Д. Беляев[110] утверждает, что между законом

Судебника великого князя Ивана III, о трехлетней и шестилетней давности,

и узаконением великого князя Василия Дмитриевича, о пятнадцатилетней давности,

было еще узаконение, или в судебной практике пятнадцатилетняя давность

уже потеряла свою силу и заменена другой давностью, на основании которой

постановлен этот приговор. Между тем, из правой грамоты видно, что шестой

год также прошел и что действительно дело шло о шестилетнем сроке. Наконец,

И.Д. Беляев совершенно упускает из виду, что приговор этот постановлен

в удельном княжестве, где мог существовать местный закон. Если же существовал

такой, то из приговора видно, что этот закон был того же содержания, как

постановление Судебника 1497 года. Судебник постановляет по спорам между

тяглыми имуществами и частными (боярскими или монастырскими) шестилетний

срок, а здесь именно применяется к спору между владельцем тяглого имущества

и монастырем шестилетний срок.

Д. Беляев[110] утверждает, что между законом

Судебника великого князя Ивана III, о трехлетней и шестилетней давности,

и узаконением великого князя Василия Дмитриевича, о пятнадцатилетней давности,

было еще узаконение, или в судебной практике пятнадцатилетняя давность

уже потеряла свою силу и заменена другой давностью, на основании которой

постановлен этот приговор. Между тем, из правой грамоты видно, что шестой

год также прошел и что действительно дело шло о шестилетнем сроке. Наконец,

И.Д. Беляев совершенно упускает из виду, что приговор этот постановлен

в удельном княжестве, где мог существовать местный закон. Если же существовал

такой, то из приговора видно, что этот закон был того же содержания, как

постановление Судебника 1497 года. Судебник постановляет по спорам между

тяглыми имуществами и частными (боярскими или монастырскими) шестилетний

срок, а здесь именно применяется к спору между владельцем тяглого имущества

и монастырем шестилетний срок.

Оба приведенных приговора по содержанию своему как будто постановлены на основании Судебника 1497 года. Так как они постановлены раньше сего года, то мы не ошибемся, предполагая, что в Звенигородском княжестве существовал еще до издания Судебника закон о давности, сходный с постановлением Судебника. Судебник издан несколько лет спустя после присоединения этого княжества к Московскому государству, поэтому-то весьма вероятно, что постановление Судебника о сроках исковой давности основано на законе, развившемся в Звенигородском княжестве.

Профессор Владимирский-Буданов[112] отвергает эту догадку на том

основании, что в XV веке или означали всю

совокупность княжеств, подчиненных великому князю московскому, и в доказательство

указывает на выражения: .

О землях суд. И взыщет боярин на боярине или монастырь на монастыре, или боярской на монастыре, или монастырской на боярине, ино судити за 3 года, а далее трех годов не судити. А взыщет черной на черном, или помесчик на помесчике, за которым земли Великого Князя, или черной или селской на помесчике, или помесчик на черном и на селском, ино судити по томуж за 3 годы, а дале трех годов не судити. А взыщут на боярине или на монастыри Великого Князя земли, ино судити за 6 лет, а далее не судить. А которые земли за приставом в суде, и те земли досуживати.

Как в прежних постановлениях, так и здесь дело идет о давности иска о

праве собственности на землю[114].

О каких бы то ни было условиях ее не упомянуто. Различие против прежнего

закона Василия Дмитриевича состоит в краткости срока и в различии его,

смотря по предмету спора. Различие сроков по различию предметов основано

на казенном интересе, весьма сильно преобладавшем во всех учреждениях

Московского государства.

е.

земля князя, называемая в удельных княжествах иногда княжщиной. Между

землями великого князя различаются: поместья — земли, на которых сидели

служилые люди, помещики, на правах пожизненных владельцев, впрочем, с

некоторыми правами их наследников; земли черные, на которых жили черные

люди, каждый на своем участке, пока платил оброк или подать, с правом

передачи земли детям по наследству, другим по договору, его право, таким

образом, не было срочное, а могло считаться вечным. Наконец, были еще

земли дворцовые, которые состояли в непосредственном владении князя и

которыми он управлял чрез приказчиков или дворцовых крестьян, плативших

оброк.

е.

земля князя, называемая в удельных княжествах иногда княжщиной. Между

землями великого князя различаются: поместья — земли, на которых сидели

служилые люди, помещики, на правах пожизненных владельцев, впрочем, с

некоторыми правами их наследников; земли черные, на которых жили черные

люди, каждый на своем участке, пока платил оброк или подать, с правом

передачи земли детям по наследству, другим по договору, его право, таким

образом, не было срочное, а могло считаться вечным. Наконец, были еще

земли дворцовые, которые состояли в непосредственном владении князя и

которыми он управлял чрез приказчиков или дворцовых крестьян, плативших

оброк.Иск о праве собственности на частные земли потеряет свою силу истечением

трехлетнего срока. Равно иски о праве владения казенной землей между различными

владельцами ее прекращаются истечением такого же срока. Иски же великого

князя о праве собственности на земли, перешедшие в частные руки, прекращаются

лишь шестилетней давностью. Постановление, очевидно, имеет в виду обеспечить

права великого князя, назначая для истечения давности по отношению к его

искам более пространный срок. Из закона не видно, чтобы иски частных лиц

против великого князя погашались истечением того же пространнейшего срока,

хотя это было бы вполне справедливо и вполне последовательно. Обращая

внимание на образ выражения первой части этой статьи, где подробно объясняется,

что иски с обеих сторон погашаются истечением трех лет, мы принуждены

предположить, что казна, когда являлась ответчиком, пользовалась коротким

сроком давности для ограждения своих прав. И.Д. Беляев, который во всяком

постановлении древнего права видит воплощение правды и справедливости,

полагает, что применение этих сроков основано на переходе земель из одного

ведомства в другое, но забывает, что боярские земли и монастырские состояли

в различных ведомствах.

Постановление, очевидно, имеет в виду обеспечить

права великого князя, назначая для истечения давности по отношению к его

искам более пространный срок. Из закона не видно, чтобы иски частных лиц

против великого князя погашались истечением того же пространнейшего срока,

хотя это было бы вполне справедливо и вполне последовательно. Обращая

внимание на образ выражения первой части этой статьи, где подробно объясняется,

что иски с обеих сторон погашаются истечением трех лет, мы принуждены

предположить, что казна, когда являлась ответчиком, пользовалась коротким

сроком давности для ограждения своих прав. И.Д. Беляев, который во всяком

постановлении древнего права видит воплощение правды и справедливости,

полагает, что применение этих сроков основано на переходе земель из одного

ведомства в другое, но забывает, что боярские земли и монастырские состояли

в различных ведомствах.

На последние две строки упомянутой статьи Судебника до сих пор никто

не обратил внимания, между тем они содержат в себе чрезвычайно важное

постановление. В них сказано, что иски, которые не только предъявлены

суду, но приставом сообщены ответчику и по которым ответчики представили

приставу поруки, или земля поступила под его надзор, должны быть окончиваемы,

как бы долго ни продолжалось производство по ним. Таким образом, здесь

постановлено, что одно предъявление иска не прерывает давности, но только

действительное начатие судебного спора.

В них сказано, что иски, которые не только предъявлены

суду, но приставом сообщены ответчику и по которым ответчики представили

приставу поруки, или земля поступила под его надзор, должны быть окончиваемы,

как бы долго ни продолжалось производство по ним. Таким образом, здесь

постановлено, что одно предъявление иска не прерывает давности, но только

действительное начатие судебного спора.

Краткость сроков старались объяснить различно: заимствованием из Псковской

Правды, вислицкого статута, причем сроки будто бы изменены, но это вовсе

невероятно. Более вероятия представляет мнение Неволина, что при назначении

трехлетнего срока давности принята была в соображение существовавшая в

России издревле система трехпольного хозяйства. Одинакий срок трехпольного

севооборота принят для поземельных исков частных лиц и монастырей; двойной

срок такого же севооборота — для исков о земле со стороны казны против

частных лиц и монастырей. Упоминая о том, что до Судебника существовал

пятнадцатилетний срок, ни Неволин, ниже И.Д. Беляев не указывают на поводы

столь значительного сокращения оного. Мы доказали уже, что, по всей вероятности,

Судебником возведено в общий закон правило, развившееся в одном из удельных

княжеств. Причины заимствования Судебником этого правила были, вероятно,

политические. При великом князе Иване III большая часть уделов присоединилась

к Московскому великому княжеству; в интересе великого князя было как можно

скорее покончить со спорами и притязаниями из прежнего времени. Полагают[115],

что пятнадцатилетний срок давности объясняется финансовым взглядом на

суд, что, напротив того, при великом князе Иване III частновладельческий,

финансовый взгляд на суд значительно ослабел и к удержанию продолжительного

срока не было прежнего мотива. Этому объяснению противоречит, что во время

Уложения, когда взгляд на суд сделался еще более правильным и финансовый

характер его исчез, срок давности делается опять более продолжительным,

и весьма значительно.

Упоминая о том, что до Судебника существовал

пятнадцатилетний срок, ни Неволин, ниже И.Д. Беляев не указывают на поводы

столь значительного сокращения оного. Мы доказали уже, что, по всей вероятности,

Судебником возведено в общий закон правило, развившееся в одном из удельных

княжеств. Причины заимствования Судебником этого правила были, вероятно,

политические. При великом князе Иване III большая часть уделов присоединилась

к Московскому великому княжеству; в интересе великого князя было как можно

скорее покончить со спорами и притязаниями из прежнего времени. Полагают[115],

что пятнадцатилетний срок давности объясняется финансовым взглядом на

суд, что, напротив того, при великом князе Иване III частновладельческий,

финансовый взгляд на суд значительно ослабел и к удержанию продолжительного

срока не было прежнего мотива. Этому объяснению противоречит, что во время

Уложения, когда взгляд на суд сделался еще более правильным и финансовый

характер его исчез, срок давности делается опять более продолжительным,

и весьма значительно. Несостоятельность своего объяснения, должно быть,

почувствовал сам автор и поэтому прибавил, что вообще сроки, назначенные

Судебниками, он не считает слишком краткими для периода неразвитого судопроизводства

и для эпохи быстрых и многообразных преобразований.

Несостоятельность своего объяснения, должно быть,

почувствовал сам автор и поэтому прибавил, что вообще сроки, назначенные

Судебниками, он не считает слишком краткими для периода неразвитого судопроизводства

и для эпохи быстрых и многообразных преобразований.

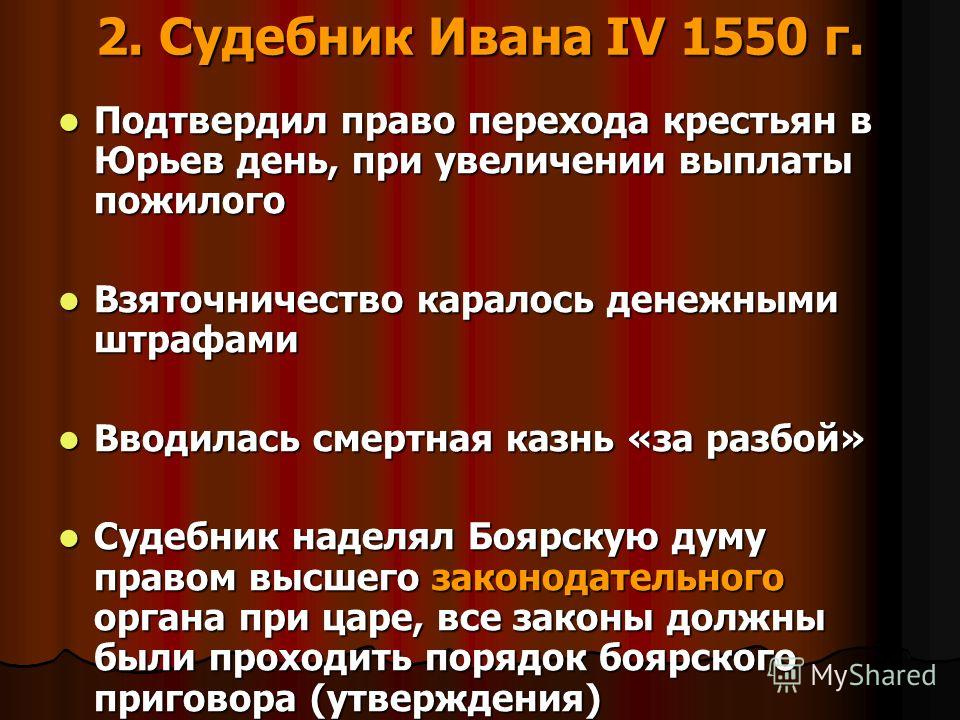

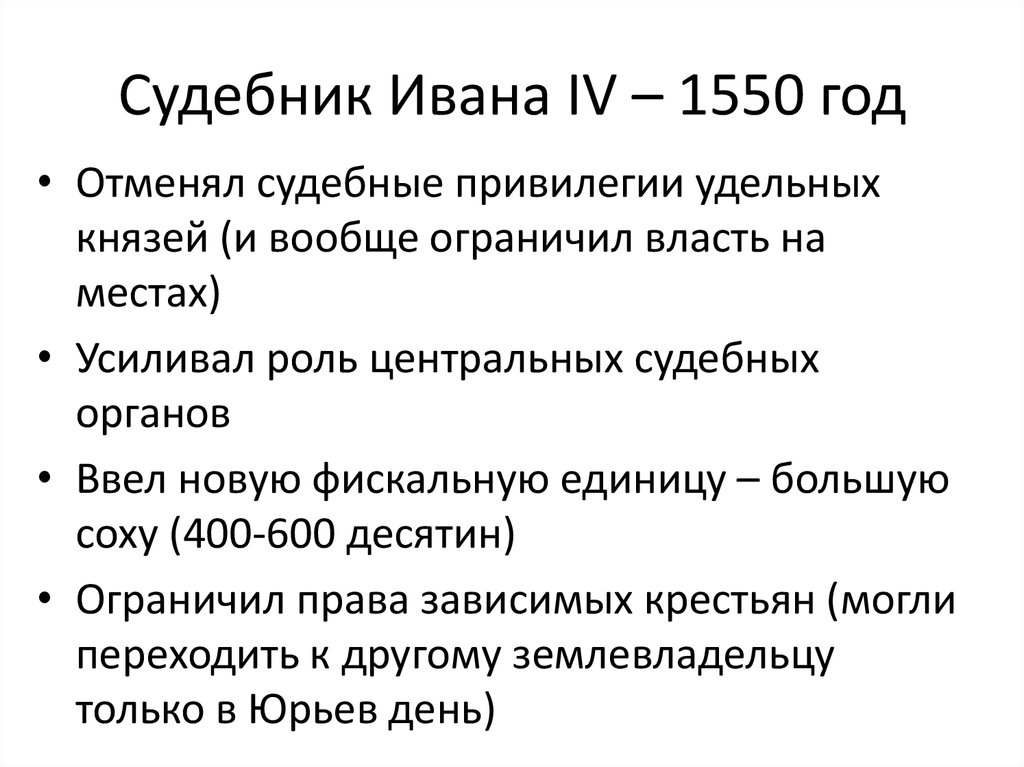

В царском Судебнике 1550 года, в 84-й статье, повторяется постановление о трех- и шестилетних сроках. Статья 85, озаглавленная , содержит в себе постановление о праве выкупа и говорит по отношению к этому праву: . Несмотря на кажущуюся общность выражения , под этим словом может быть понимаем лишь суд о праве выкупа.

Краткость назначенных в Судебниках сроков, погашающих право собственности

на землю, в особенности в сравнении с сорокалетним сроком для иска о праве

выкупа родственников, возбудила разные сомнения. На том основании, что

в разных правых грамотах упоминается об отказе в исках на основании более

длинных сроков, полагали, что постановления Судебников о кратких сроках

не соблюдались на практике, применявшей более длинные сроки[116]. Но уже Неволин доказывал, что отказ в иске на основании более длинного

срока не отвергает применения закона о более кратком сроке. Рассматривая

те из правых грамот, которые изданы после Судебника 1497 года, и где дело

именно идет о применении или отвержении давности, мы убеждаемся, что мнение

о несоблюдении закона, высказанное Морошкиным, не имеет достаточного основания.

Но уже Неволин доказывал, что отказ в иске на основании более длинного

срока не отвергает применения закона о более кратком сроке. Рассматривая

те из правых грамот, которые изданы после Судебника 1497 года, и где дело

именно идет о применении или отвержении давности, мы убеждаемся, что мнение

о несоблюдении закона, высказанное Морошкиным, не имеет достаточного основания.

1. Правая грамота 1499 года[117].

Истцы требуют возвращения тяглой земли, но сознаются, что в течение 40

лет не предъявляли иска. На основании показаний свидетелей и писцовых

книг оказывается, что земля в течение 40 лет находилась во владении митрополита,

вследствие чего истцам отказывается в иске. Но так как, несмотря на заявление

истцов о пропущении сорокалетнего срока, иск не только принимается, но

с ответчиков требуются доказательства их права, то из этого видно, что

истечение срока давности не имело безусловного значения и не исключало

производства тяжбы. Напротив того, давность является одним из доказательств,

подлежащих обсуждению и оценке суда относительно значения, которое она

могла иметь в отдельном случае. Заметим, что крестьяне обвиняются, между

прочим, и потому, что утверждают, будто земля противозаконно занята митрополитом,

но не упомнят, какой митрополит поимал те земли за себя. Мы уже выше упомянули

о подобном случае, из которого следует заключить, что давность не применялась

к случаям, где владение основывалось на насилии. И здесь, значит, крестьяне

утверждали, что земля у них отнята насилием, когда же с них требуют доказательств

о том, кто и когда землю у них насилием отнял, они отзываются неведением,

чем сами устраняют препятствие к применению давности.

Напротив того, давность является одним из доказательств,

подлежащих обсуждению и оценке суда относительно значения, которое она

могла иметь в отдельном случае. Заметим, что крестьяне обвиняются, между

прочим, и потому, что утверждают, будто земля противозаконно занята митрополитом,

но не упомнят, какой митрополит поимал те земли за себя. Мы уже выше упомянули

о подобном случае, из которого следует заключить, что давность не применялась

к случаям, где владение основывалось на насилии. И здесь, значит, крестьяне

утверждали, что земля у них отнята насилием, когда же с них требуют доказательств

о том, кто и когда землю у них насилием отнял, они отзываются неведением,

чем сами устраняют препятствие к применению давности.

2. Правая грамота 1503 года[118].

Дело сходно с предыдущим в том, что истец также сам сознается в пропущении

двадцатипятилетнего срока для предъявления иска, но извиняет просрочку

тем, что ответчик ввел его в заблуждение. Иск принимается судом, но так

как ответчик доказывает свое право собственности документами, то истцу

отказывается. Отсюда опять видно, что давность не имела безусловного значения

и что на основании пропущения давности никому не отказывается в иске,

что всегда рассматриваются представленные доказательства, а затем дело

решается на основании совокупности их.

Иск принимается судом, но так

как ответчик доказывает свое право собственности документами, то истцу

отказывается. Отсюда опять видно, что давность не имела безусловного значения

и что на основании пропущения давности никому не отказывается в иске,

что всегда рассматриваются представленные доказательства, а затем дело

решается на основании совокупности их.

3. Правая грамота из времени с 1505 по 1508 год[119]. По обсуждении представленных доказательств, которые оказываются недостаточными, дело решается на основании пропущения тридцатилетнего срока давности. Истец утверждает, что владение ответчика было насильное, но, очевидно, он не успел доказать своего положения.

4. Правая грамота 1511 года[120].

Дело идет о праве выкупа земли из залога. И в этом деле пропущение двадцатилетнего

срока со стороны истца очевидно с первого взгляда: несмотря на то, ему

отказывается в иске лишь тогда, когда оказывается, что он даже не в состоянии

доказать, что имение, которое он желает выкупить, действительно было им

заложено. Очевидно, нельзя отсюда вывести заключение, что право выкупа

могло задавить истечением меньшего срока, нежели какой назначен по Судебнику,

как это делают Морошкин и за ним г. Дмитриев. Наконец, заметим еще, что

приговор этот постановлен до издания царского Судебника, в котором в первый

раз упоминается о сорокалетнем сроке выкупа.

Очевидно, нельзя отсюда вывести заключение, что право выкупа

могло задавить истечением меньшего срока, нежели какой назначен по Судебнику,

как это делают Морошкин и за ним г. Дмитриев. Наконец, заметим еще, что

приговор этот постановлен до издания царского Судебника, в котором в первый

раз упоминается о сорокалетнем сроке выкупа.

Примечания:

[105] А. Ю. N 3. Дмитриев в своей приводит эту правую грамоту, равно отпечатанную тут же под

N 4, доказательством несоблюдения установленных в Судебнике сроков, что

совершенно неосновательно, так как обе постановлены до издания Судебника.

[106] И. Энгельман.

О приобретении права собственности на землю. СПб., 1859, стр. 25-43.

[107] А.Ю. Калачова. I.

N 103, III, 1481-1505 гг.

[108] А.Ю. Калачова. I.

N 52, II, 1462-1505 гг.

[109] А.Ю. Калачова. N

7.

[110] Как понимали давность,

стр. 15.

15.

[111] А.Ю. Калачова. I.

N 103, I. Третейский приговор великого князя Ивана Васильевича из времени

от 1462 по 1464 г. по спору между крестьянами звенигородского князя и

митрополитом.

[112] Обзор ист. русск.

пр. Киев, 1900, стр. 531, примеч.

[113] Собр. Рум. I. N

80.

[114] Профессор Владимирский-Буданов

(Обзор ист. русск. пр. Киев, 1900, стр. 531) рассматривает постановления

Судебника о давности как относящиеся к давности владения.

[115] Например, критик

первого издания нашего сочинения в , т. XXXIII и XXXIV.

[116] Морошкин. О владении,

стр. 106, 107; Дмитриев. История гражданского судопроизводства и т.д.,

стр. 174-178. Акты, на которые ссылаются тот и другой, не оправдывают

вовсе того, что они утверждают. Дмитриев следовал, очевидно, авторитету

Морошкина, таким образом, случается, что он приводит в доказательство

несоблюдения сроков Судебника приговоры, постановленные до издания его,

или такой, в котором лишь упоминается о давности, но она вовсе не полагается

в основание решения и даже оказывается недоказанной.

[117] А. Ю. N 8. Археографическая

комиссия относит ее ко времени от 14 апреля 1498-1505 гг. Первое

число основывается на том, что тогда дана жалованная грамота, на которой

ответчики основывают свое право. Так как из грамоты видно, что ответчики

владели землей в течение одного года и, по всей вероятности, вступили

во владение вскоре после пожалования, то мы не ошибемся, если станем утверждать,

что спор происходил в 1499 г.

[118] А. Ю. N 9.

[119] А. Ю. N 12.

[120] А. Ю. N 15.

« Предыдущая | Оглавление | Следующая »

Судебник 1497 года как памятник права

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ

Западно-Сибирский

филиал

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

(ЮРИДИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «История государства и права России»

«Судебник

1497 года как памятник

права»

Выполнила:

Научный руководитель:

к.и.н., старший преподаватель

Хаминов Д.В.

Дата представления работы

« » ____________2011

г.

Томск

2011

Содержание:

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Глава 1. Причины и предпосылки принятия Судебник . . . . . . . . .4

Глава 2. Источники Судебника и их краткое содержание . . . . . . . 5

1) Русская Правда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2)

Псковская судная

грамота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3) Уставные грамоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4) Судные грамоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Глава 3. Содержание Судебника. Основные положения. . . . . . . . .7

1) Уголовное право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

а)Понятие и виды преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

б) Виды наказаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2) Гражданское право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Глава

4. Положение крестьян

по Судебнику 1497 года. . . . . . . .

. 14

. . . . . . .

. 14

1) Государственные и дворцовые крестьяне –

старожильцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2) Серебреники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3) Подрядная запись и крестьяне-новоподрядчики . . . . . .17

4) Особое правовое положение бобылей, полковников и

детенышей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Глава 5. Мнение историков на значение Судебника 1497 года . . 18

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Список

используемой литературы. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .21

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .21

ВВЕДЕНИЕ.

Тема моей курсовой работы — «Судебник

1497 года как памятник права». Почему же

актуальна эта тема? Судебник Ивана III

был первым на Руси законодательным сборником,

который собрал в своем составе юридические

нормы, общие для всей России. Он знаменует

новую эпоху в истории государства и права

России – эпоху становления единого Русского

государства. Практически выполнив задачу

политического объединения земель в единое

государство, которое с конца XV в. все чаще

стало называться Россией, московские

великие князья нуждались в сборнике правовых

норм, определявших права и обязанности

должностных лиц, ответственность за преступления,

порядок судопроизводства и пр. Основные

тенденции развития российского права

формировались в соответствии с политикой

централизации: единому государству необходимо

и единое право. Для этого требовалось

провести систематизацию действовавших

норм. Речь шла в первую очередь не об организации

правового материала по отраслям и институтам,

а о том, чтобы свести нормы, разбросанные

по различным законодательным актам Московского

государства и бывших самостоятельных

княжеств, содержащиеся в различных правовых

памятниках прошлых лет, в единый общерусский

Судебник. Но в великокняжеском Судебнике

юридические нормы были не только собраны,

но и подверглись целенаправленной переработке

и вошли в состав Судебника вместе с новыми

статьями. Его можно считать основным

ядром, вокруг которого стала складываться

система московского, а потом и всероссийского

права.

Для этого требовалось

провести систематизацию действовавших

норм. Речь шла в первую очередь не об организации

правового материала по отраслям и институтам,

а о том, чтобы свести нормы, разбросанные

по различным законодательным актам Московского

государства и бывших самостоятельных

княжеств, содержащиеся в различных правовых

памятниках прошлых лет, в единый общерусский

Судебник. Но в великокняжеском Судебнике

юридические нормы были не только собраны,

но и подверглись целенаправленной переработке

и вошли в состав Судебника вместе с новыми

статьями. Его можно считать основным

ядром, вокруг которого стала складываться

система московского, а потом и всероссийского

права.

Цель моей работы заключается в том, чтобы показать, какую важную роль сыграл Судебник Ивана III в развитии российского законодательства. Исходя из цели, определились следующие задачи:

1) рассмотреть предпосылки и причины принятия Судебника;

2) ознакомиться с источниками Судебника;

3) подробно изучить все статьи Судебника, чтобы определить цель его составления;

4) проанализировать мнения

5) сформулировать выводы на основе проделанной

работы по поводу важности и значимости

Судебника в развитии российского законодательства.

Глава 1. Причины и предпосылки принятия Судебника.

Судебник

1497 года принят в связи с новым

этапом развития феодального общества,

именно он сыграл огромную роль в

деле ликвидации феодальной раздробленности

и централизации Русского государства.

Ликвидация феодальной раздробленности

и возникновение

В

13-14 вв. активно идет развитие производительных

сил после монголо-татарского нашествия,

это приводит к росту феодального

землевладения и укреплению экономической

мощи феодалов, также растет монастырские

и боярские хозяйства. Для дальнейшего

развития необходимо было установление

единой денежной системы, единых мер

веса, уничтожение таможенных пошлин,

ликвидация политической раздробленности

и княжеских междоусобиц. Также

объединения страны требовала усилившаяся

борьба крестьян против господствующего

класса: побеги, поджоги, убийства и

др. формы. Начинаются выступления крестьян

против духовных феодалов.

формы. Начинаются выступления крестьян

против духовных феодалов.

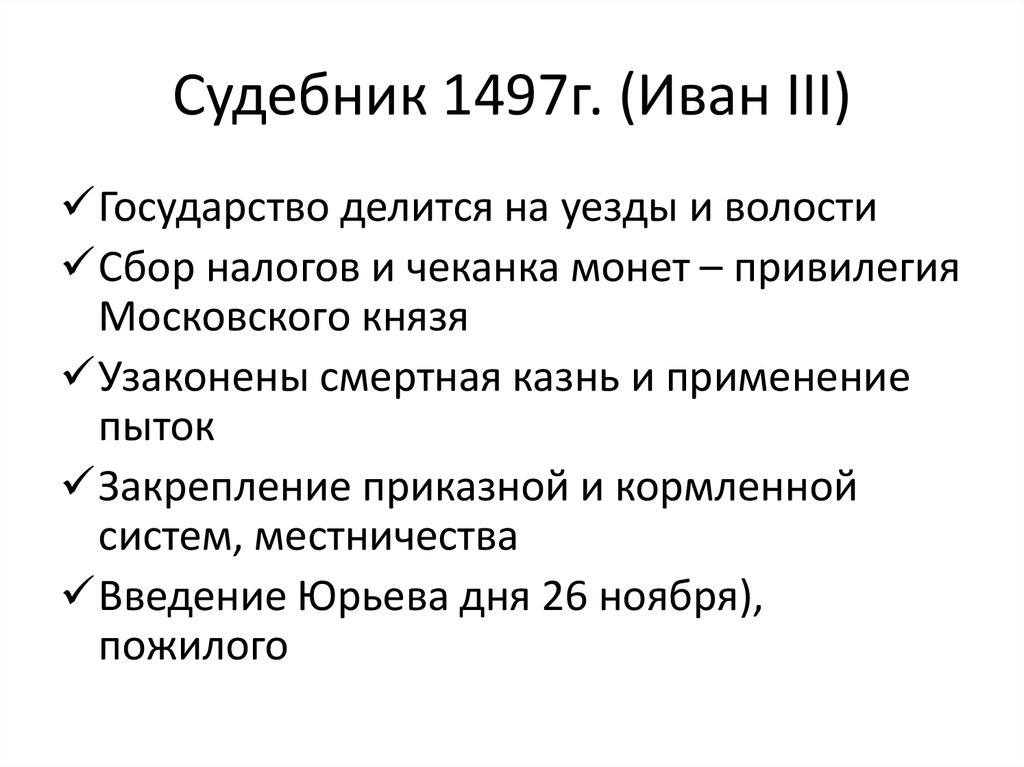

Борьба с татаро-монгольским игом ускорила процесс образования Русского централизованного государства. В результате этот процесс происходил быстрее, чем успевала формироваться нация. Для централизации необходимо было усиление центрального государственного аппарата, в том числе и судебного аппарата принуждения. Власть великого князя увеличивалась за счет ограничения прав феодалов по отношению к населению своих вотчин (они теряли право взимать дань, решать наиболее важные уголовные дела и т.д.) и увеличения обязательств по отношению к князю. Документальным закреплением и первым памятником права централизованного государства, утвержденным Великим князем Иваном III и Боярской Думой, явился Судебник 1497 года.

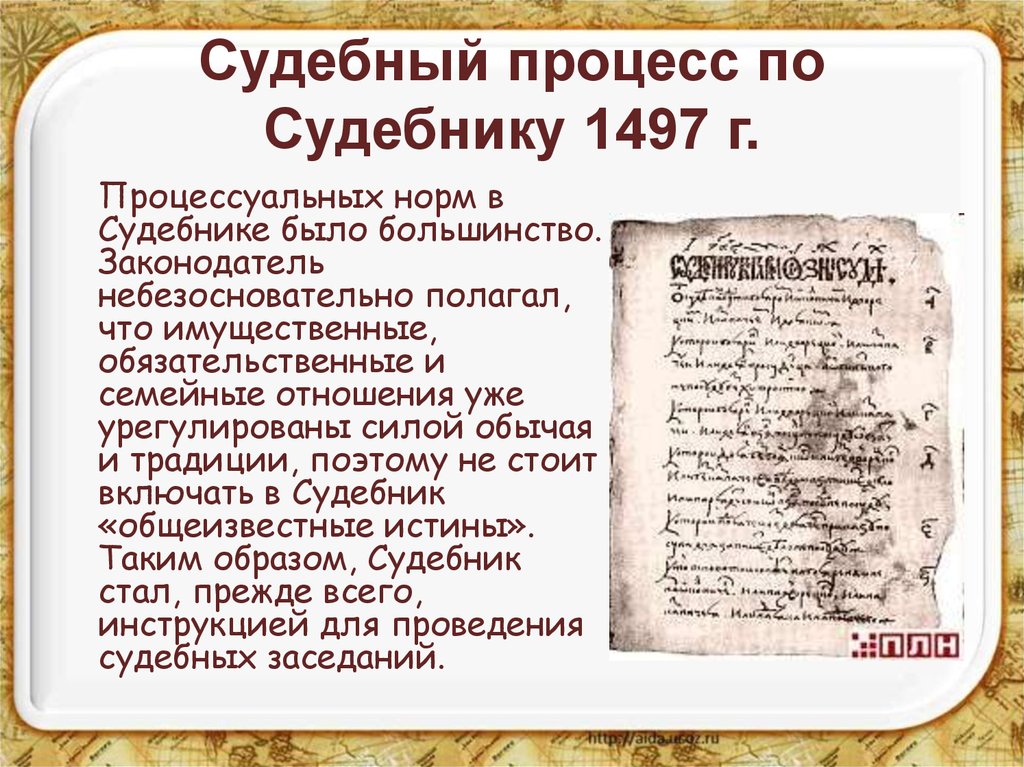

Рукопись не имеет постатейной нумерации, а материал подразделен при помощи киноварных заголовков и инициалов. Но он, по сравнению с предыдущими сборниками, уже имел определенную систему: по общему мнению, в документе выделяют 4 части:

- Постановление

о суде центральном.

- Постановление о суде местном.

- Постановление материального права.

- Дополнительные статьи, посвященные различным вопросам феодального права.

В

основном Судебник содержит нормы уголовного

и уголовно-процессуального

Глава 2. Источники Судебника 1497 года и их краткое содержание.

Правда, до сих пор не утихают

споры вокруг вопроса об  Судебник

вобрал в себя всю массу законодательных

норм, разбросанных по отдельным грамотам

и юридическим актам.

Судебник

вобрал в себя всю массу законодательных

норм, разбросанных по отдельным грамотам

и юридическим актам.

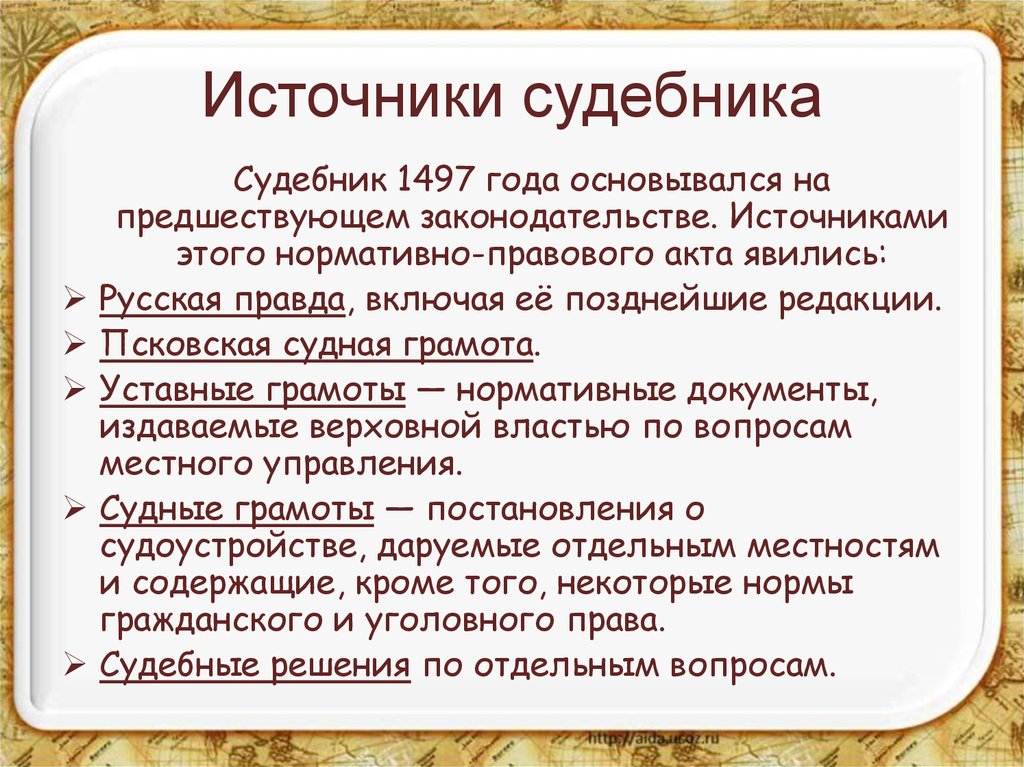

Итак, источниками этого нормативно-правового акта явились:

- Русская правда, включая её позднейшие редакции.

- Псковская судная грамота.

- Уставные грамоты — нормативные документы, издаваемые верховной властью по вопросам местного управления.

- Судные грамоты — постановления о судоустройстве, даруемые отдельным местностям и содержащие, кроме того, некоторые нормы гражданского и уголовного права.

- Судебные решения по отдельным вопросам.

1) Русская правда.

Крупнейшим памятником древнерусского

права и основным правовым документом

Древнерусского государства был сборник

правовых норм, получивший название Русской

Правды , сохранивший свое значение и в

более поздние периоды истории . Ее нормы

лежат в основе Псковской и Новгородской

судных грамот и последующих законодательных

актов не только русского, но и литовского

права. До наших дней дошло более ста списков

Русской Правды. Первоначальный текст

Русской Правды к сожалению до нас не дошел.

Первый текст был обнаружен и подготовлен

к печати известным российским историком

В.Н. Татищевым в 1738 г. На Руси в это время

были известны понятия «устав», «закон»,

«обычай», но документ обозначен легально-нравственным

термином «Правда». Он представляет собой

целый комплекс юридических документов

XI- XII вв. составными частями которого являлись

Древнейшая Правда (около 1015 г.), Правда

Ярославичей (около 1072 г.), Устав Мономаха

(около 1120-1130 гг.). Русская Правда в зависимости

от редакции подразделяется на Краткую,

Пространную и Сокращенную

Ее нормы

лежат в основе Псковской и Новгородской

судных грамот и последующих законодательных

актов не только русского, но и литовского

права. До наших дней дошло более ста списков

Русской Правды. Первоначальный текст

Русской Правды к сожалению до нас не дошел.

Первый текст был обнаружен и подготовлен

к печати известным российским историком

В.Н. Татищевым в 1738 г. На Руси в это время

были известны понятия «устав», «закон»,

«обычай», но документ обозначен легально-нравственным

термином «Правда». Он представляет собой

целый комплекс юридических документов

XI- XII вв. составными частями которого являлись

Древнейшая Правда (около 1015 г.), Правда

Ярославичей (около 1072 г.), Устав Мономаха

(около 1120-1130 гг.). Русская Правда в зависимости

от редакции подразделяется на Краткую,

Пространную и Сокращенную

2)Псковская судная грамота.

Псковская грамота представляет последующую

за Русской Правдой ступень в развитии

русского законодательства. Хотя в ней

есть много узаконений, указывающих на

сходство ее с Русской Правдой, но тем

не менее между этими двумя памятниками

видна уже значительная разница. Время

появления Псковской грамоты определить

с точностью невозможно. В заглавии ее

сказано, что она была написана на псковском

общем вече в 1397 году «по благословению

попов всех пяти соборов и священноиноков

и дьяконов и всего божьего священства»1.

Но здесь год появления грамоты, очевидно,

показан неверно. Известно, что в 1397 году

в Пскове было не пять, а только четыре

собора. Псковские соборы имели значение

церковно-политическое; в Пскове не было

архиерея, а только его наместник, не пользовавшийся

никаким значением, — поэтому псковское

духовенство нуждалось в единении, для

чего и явились соборы. Появление же пятого

псковского собора относится уже к XV веку,

именно к 1462 году; поэтому и время появления

Псковской грамоты никак нельзя отнести

к 1397 году, как сказано в ее заглавии, а

необходимо предположить, что она появилась

не раньше 1462 г.

Хотя в ней

есть много узаконений, указывающих на

сходство ее с Русской Правдой, но тем

не менее между этими двумя памятниками

видна уже значительная разница. Время

появления Псковской грамоты определить

с точностью невозможно. В заглавии ее

сказано, что она была написана на псковском

общем вече в 1397 году «по благословению

попов всех пяти соборов и священноиноков

и дьяконов и всего божьего священства»1.

Но здесь год появления грамоты, очевидно,

показан неверно. Известно, что в 1397 году

в Пскове было не пять, а только четыре

собора. Псковские соборы имели значение

церковно-политическое; в Пскове не было

архиерея, а только его наместник, не пользовавшийся

никаким значением, — поэтому псковское

духовенство нуждалось в единении, для

чего и явились соборы. Появление же пятого

псковского собора относится уже к XV веку,

именно к 1462 году; поэтому и время появления

Псковской грамоты никак нельзя отнести

к 1397 году, как сказано в ее заглавии, а

необходимо предположить, что она появилась

не раньше 1462 г. или 1463 г. Псковская грамота

делится на две части, которые подразделяются

на несколько отделов.

или 1463 г. Псковская грамота

делится на две части, которые подразделяются

на несколько отделов.

3) Уставные грамоты.

Великокняжеские

и царские грамоты XIV, XV и первой половины

XVI вв., ограничивавшие «кормы» и поборы

наместников, волостелей, тиунов и других

представителей местного управления и

суда. Давались Иваном Грозным в первую

половину его царствования отдельным

уездам или волостям. Со второй половины

XVI в., когда кормленщики стали исчезать

в местном управлении и заменяться городовыми

приказчиками, дьяками и «излюбленными»

головами и целовальниками, а потом воеводами,

исчезают и уезды старого типа. Их место

для органов местного выборного земского

управления занимают уставные земские

грамоты, в которых определяются в точности

округ, получивший местное самоуправление,

число выборных должностных лиц, состав

избирателей, ведомство выборных, их подчинение

органам центральной власти и ответственность

перед последними.

г) Судные грамоты.

Уникальный по полноте свод законов, действовавших в псковском государстве – Судная грамота — сохранила редчайшие сведения о том, как мужи-псковичи на вече суд судили, да ряд рядили. В 1474 году она была затребована Иваном III в Москву и стала одним, может быть, и самым главным источником «Судебника».

После присоединения псковской земли к Москве в 1510 году «Псковская Судная грамота» на много веков пропала, затерялась.

Мюррей делает тяжелую работу над квалификационным Миллманом

Уилл Суонтон

Чтение за 4 минуты

БРИСБЕН (Рейтер) — Энди Мюррей едва избежал гнева тренера Ивана Лендла после победы над 6-1 5-7 6-3 Австралийский квалификационный игрок Джон Миллман в своем первом матче на Brisbane International в четверг.

Слайд-шоу ( 9 изображений ) Чемпион Открытого чемпионата США по теннису бежал жарко, но в основном холодно против игрока, занявшего 199-е место в теннисном матче с дикими колебаниями, который длился два часа и четыре минуты на арене Пэт Рэфтер.

Олимпийский чемпион 2012 года рассказал, что бывший номер один в мире Лендл, который должен был прибыть в Брисбен в пятницу, даже не рассматривал возможность поражения шотландца от Миллмана.

Перед матчем второго круга Лендл отправил текстовое сообщение нападающему 25-летнего игрока Дэнни Валлверду с вопросом, во сколько в пятницу состоится четвертьфинальный матч Мюррея против узбекистана Дениса Истомина.

«22 декабря был последний день, когда мы тренировались в Майами перед тем, как я уехал домой. Он написал Дэнни и сказал: «Можете ли вы прислать мне счет и во сколько он играет завтра перед матчем?» Он раньше не слышал о Джоне», — сказал шотландец.

«Он явно ждал, что я приду, но это была совсем другая история. Глубина игры сейчас такая, такая сильная. Ни один из матчей не является легким. Во времена Ивана все было немного по-другому, когда они могли немного проехать первые пару раундов».

Мюррей был ужасно не в духе во втором сете, схватившись за спину, бедро и плечо. Его класс сиял, но это не было одним из его лучших достижений.

Его класс сиял, но это не было одним из его лучших достижений.

«Я уже видел имя Джона, но не видел, как он играет», — сказал он. «Я думаю, что важно, когда вы не знаете, как кто-то играет, немного узнать об их характере.

«Он очень стабилен… может играть довольно далеко от задней линии и не слишком рискует. А потом, вы знаете, он собирался создать абсолютные бомбы и сделать их», — добавил он.

Триллер Мюррея из пяти сетов против первой ракетки мира Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в прошлом году стал предвестием грядущих великих достижений.

Он сказал, что находится в хорошей форме для своего следующего задания в Мельбурн Парке, начиная с 14 января, несмотря на его заикание в матче с Миллманом, когда аншлаговая толпа ревела за австралийца.

«Было здорово сыграть в такой атмосфере на первом матче года, вернуться к игре перед большой и шумной публикой, — сказал Мюррей. «Очевидно, что на Открытом чемпионате Австралии такого много.

«Сколько бы вы ни тренировались, вы не сможете воспроизвести такую атмосферу. Мне важно играть в них, особенно в начале года. Я не был слишком разочарован тем, как я играл сегодня вечером, так что это был хороший, хороший первый матч для меня».

Канадец Милош Раонич, занявший второе место, выбыл со счетом 6-3 6-4 в самом крупном кульминации турнира 21-летним болгарином Григором Димитровым, которого прозвали Бэби Федерер за сходство его техники с техникой Роджера Федерера.

Другие четвертьфиналы в пятницу: Маркос Багдатис против Жиля Симона, Александр Долгополов против Кея Нишикори и Димитров против Юргена Мельцера.

Редактирование Алана Болдуина

Блюз обменивает Ивана Барбашева в Вегас на нападающего Зака Дина | Хоккей

Последний из пяти основных незавершенных свободных агентов «синих» выезжает.

Универсальный нападающий Иван Барбашев был обменян в «Вегас Голден Найтс» на проспекта Зака Дина, поскольку генеральный менеджер Дуг Армстронг продолжает свою уборку в преддверии крайнего срока обмена НХЛ в пятницу.

«Блюз» и «Вегас» объявили о переезде поздно утром в воскресенье.

20-летний Дин был выбран «Голден Найтс» в первом раунде под общим 30-м номером на драфте 2021 года. Уроженец Гранд-Прери, Альберта, в настоящее время играет в юношеский хоккей за команду Gatineau Olympiques в Главной юношеской хоккейной лиге Квебека.

В 38 играх этого сезона Дин — нападающий — забил 24 гола и сделал 25 результативных передач. В этом сезоне он играл за сборную Канады на чемпионате мира среди юниоров и забил один гол и сделал две результативные передачи.

Дин в настоящее время находится на первом году трехлетнего контракта начального уровня, который в среднем составляет 883 333 доллара против потолка зарплаты.

Пока «синие» барахтались в турнирной таблице и столкнулись с кризисом потолка зарплат в следующем сезоне, в последние недели становилось все более очевидным, что команда не сможет повторно подписать Барбашева, 27-летнего уроженца Москвы. .

В этом сезоне он заработал 2,25 миллиона долларов, и ожидается, что он будет получать по крайней мере 3 миллиона долларов в год, а может быть, и намного больше, при следующей сделке. В отличие от сделок Тарасенко и О’Рейли, при сделке с Барбашевым «Синие» не сохранили зарплату.

В отличие от сделок Тарасенко и О’Рейли, при сделке с Барбашевым «Синие» не сохранили зарплату.

Армстронг был в Спрингфилде (Массачусетс) в воскресенье, проверяя филиал Блюз АХЛ, и был недоступен для комментариев. В понедельник у него запланирована встреча с журналистами в Сент-Луисе.

Барбашев может играть на фланге или в центре, а также может перемещаться вверх и вниз по составу. Он забивает пенальти, может играть в большинстве, хорошо катается и играет физически.

По завершении карьерного сезона 2021/22, в котором он забил 26 голов и сделал 34 передачи — оба рекорда в карьере, — результативность Барбашева больше соответствовала его предыдущему выступлению за «синих» в этом сезоне. После субботнего поражения от «Питтсбурга» со счетом 3:2 в овертайме он забил 10 голов и сделал 18 передач в 59 играх при 132 попаданиях. Его время на льду 16:24 было немного ниже его лучшего в карьере 16:26 в прошлом сезоне.

Всего через две недели, 12 марта, он вернется в Сент-Луис, когда «Золотые рыцари» сыграют «Блюз» в «Энтерпрайз-центре».

Обмен происходит после сделки 9 февраля с «Нью-Йорк Рейнджерс», по которой «синие» отправили Владимира Тарасенко и Никко Микколу в обмен на Сэмми Блейса, защитника низшей лиги Хантера Скиннера и условные выборы в первом и четвертом раундах драфта. .

И обмен 17 февраля, в результате которого Райан О’Рейли и Ноэль Аччиари перешли в «Торонто Мэйпл Лифс» в обмен на выбор в первом и третьем раундах драфта 2023 года, выбор во втором раунде драфта 2024 года и Адама в низших лигах Годетт и Михаил Абрамов.

Ранее в этом месяце появились сообщения о том, что Армстронг сообщил Барбашеву, что его, вероятно, обменяют, отчасти потому, что к нему был большой интерес. Агент Барбашева Даниэль Мильштейн заявил, что отчеты были неточными. Но источники в лиге сообщили Post-Dispatch, что Барбашеву действительно сказали, что его переведут.

Таким образом, обмен был ожидаем в течение некоторого времени, до такой степени, что несколько дней назад Барбашев сказал Мэтью ДеФранксу из Post-Dispatch: «В основном все знают, что произойдет.