27 .Новаторский характер

оды Державина «Фелица».

Все

свойства становящейся индивидуальной

поэтической манеры Державина собрались

в его оде «Фелица», посвященной

Екатерине II. С публикацией этой оды в

1783 г. к Державину приходит литературная

слава, а к русской похвальной оде — новая

жизнь лирического жанра. Начинается

новая эпоха развития русской поэзии.

В плане выражения «Фелица»

полностью соответствует канонам

ломоносовской торжественной оды:

четырехстопный ямб, десятистишная

строфа с рифмовкой аБаБВВгДДг. Тем не

менее, стилевая ее форма совершенно

новая.

Державин использует сюжет «Сказки

о царевиче Хлоре», которую Екатерина

написала для своего маленького внука

Александра: дочь киргиз-кайсацкого

хана Фелица (от латинского felix — счастливый)

и молодой царевич Хлор заняты поиском

розы без шипов (аллегория добродетели),

которую они и обретают, после многих

препятствий и преодоления искушений,

на вершине высокой горы, символизирующей

духовное самосовершенствование.

Впервые в оде появляется именно бытовая конкретность и

достоверность облика Екатерины II в ее

повседневных занятиях и привычках,

перечисляя которые Державин удачно

использовал мотив распорядка дня,

восходящий к сатире II Кантемира «Филарет

и «Евгений». Такого в русской

литературе еще не допускалось. Мурзам

твоим не подражая, Тебе

единой лишь пристойно. Почасту

ходишь ты пешком, Царевна!

свет из тьмы творить; И

пища самая простая Деля

Хаос на сферы стройно, Бывает

за твоим столом;

Впервые в оде появляется именно бытовая конкретность и

достоверность облика Екатерины II в ее

повседневных занятиях и привычках,

перечисляя которые Державин удачно

использовал мотив распорядка дня,

восходящий к сатире II Кантемира «Филарет

и «Евгений». Такого в русской

литературе еще не допускалось. Мурзам

твоим не подражая, Тебе

единой лишь пристойно. Почасту

ходишь ты пешком, Царевна!

свет из тьмы творить; И

пища самая простая Деля

Хаос на сферы стройно, Бывает

за твоим столом; Блаженство

смертным проливаешь: Так

кормщик, через понт плывущий, Подобно

в карты не играешь, Ловя

под парус ветр ревущий, Как

я, от утра до утра. Умеет

судном управлять. Индивидуализированному и конкретному

персональному облику добродетели

противостоит в оде «Фелица»

обобщенный собирательный образ порока,

но противостоит только этически: как

эстетическая сущность, образ порока

абсолютно тождествен образу добродетели,

поскольку он является таким же синтезом

одической и сатирической типологии

образности, развернутым в том же самом

сюжетном мотиве распорядка дня: А

я, проспавши до полудни, Таков,

Фелица, я развратен! Курю

табак и кофе пью; Но

на меня весь свет похож.

Блаженство

смертным проливаешь: Так

кормщик, через понт плывущий, Подобно

в карты не играешь, Ловя

под парус ветр ревущий, Как

я, от утра до утра. Умеет

судном управлять. Индивидуализированному и конкретному

персональному облику добродетели

противостоит в оде «Фелица»

обобщенный собирательный образ порока,

но противостоит только этически: как

эстетическая сущность, образ порока

абсолютно тождествен образу добродетели,

поскольку он является таким же синтезом

одической и сатирической типологии

образности, развернутым в том же самом

сюжетном мотиве распорядка дня: А

я, проспавши до полудни, Таков,

Фелица, я развратен! Курю

табак и кофе пью; Но

на меня весь свет похож. Преобращая

в праздник будни, Кто

сколько мудростью ни знатен, Кружу

в химерах мысль мою: Но

всякий человек есть ложь. То

плен от персов похищаю, Не

ходим света мы путями, То

стрелы к туркам обращаю;

Преобращая

в праздник будни, Кто

сколько мудростью ни знатен, Кружу

в химерах мысль мою: Но

всякий человек есть ложь. То

плен от персов похищаю, Не

ходим света мы путями, То

стрелы к туркам обращаю; В этом смысле Фелица-Екатерина является,

по авторскому намерению, точным

портретом, а мурза — маска автора оды,

лирический субъект текста — собирательным,

но конкретным до такой степени образом,

что до сих пор его конкретность вводит

исследователей творчества Державина

в соблазн усмотреть в чертах этой маски

сходство с лицом самого поэта, хотя сам

Державин оставил недвусмысленные и

точные указания на то, что прототипами

для этого собирательного образа

вельможи-царедворца ему послужили

Потемкин, А. Орлов, П. И. Панин, С. К.

Нарышкин с их характерными свойствами

и бытовыми пристрастиями — «прихотливым

нравом», «охотой до скачки лошадей»,

«упражнениями в нарядах», страстью

ко «всякому молодечеству русскому»

(кулачному бою, псовой охоте, роговой

музыке). Создавая образ мурзы, Державин

имел в виду и «вообще старинные обычаи

и забавы русские».

Таким образом, в «Фелице»

Державина ода и сатира, перекрещиваясь

своими этическими жанрообразующими

установками и эстетическими признаками

типологии художественной образности,

сливаются в один жанр, который, строго

говоря, уже нельзя назвать ни сатирой,

ни одой.

В этом смысле Фелица-Екатерина является,

по авторскому намерению, точным

портретом, а мурза — маска автора оды,

лирический субъект текста — собирательным,

но конкретным до такой степени образом,

что до сих пор его конкретность вводит

исследователей творчества Державина

в соблазн усмотреть в чертах этой маски

сходство с лицом самого поэта, хотя сам

Державин оставил недвусмысленные и

точные указания на то, что прототипами

для этого собирательного образа

вельможи-царедворца ему послужили

Потемкин, А. Орлов, П. И. Панин, С. К.

Нарышкин с их характерными свойствами

и бытовыми пристрастиями — «прихотливым

нравом», «охотой до скачки лошадей»,

«упражнениями в нарядах», страстью

ко «всякому молодечеству русскому»

(кулачному бою, псовой охоте, роговой

музыке). Создавая образ мурзы, Державин

имел в виду и «вообще старинные обычаи

и забавы русские».

Таким образом, в «Фелице»

Державина ода и сатира, перекрещиваясь

своими этическими жанрообразующими

установками и эстетическими признаками

типологии художественной образности,

сливаются в один жанр, который, строго

говоря, уже нельзя назвать ни сатирой,

ни одой.

Именно формы выражения личностного

авторского начала через категорию

лирического героя и поэта как образного

единства, сплавляющего всю совокупность

отдельных поэтических текстов в единое

эстетическое целое, являются тем

фактором, который обусловливает

принципиальное новаторство Державина-поэта

относительно предшествующей ему

национальной поэтической традиции.

Именно формы выражения личностного

авторского начала через категорию

лирического героя и поэта как образного

единства, сплавляющего всю совокупность

отдельных поэтических текстов в единое

эстетическое целое, являются тем

фактором, который обусловливает

принципиальное новаторство Державина-поэта

относительно предшествующей ему

национальной поэтической традиции.Худ-е новаторство поэзии Державина. Разрушение классицистич-й поэтики оды, новые принципы типизации, худ-е восприятие картин быта в тв-ве Д.

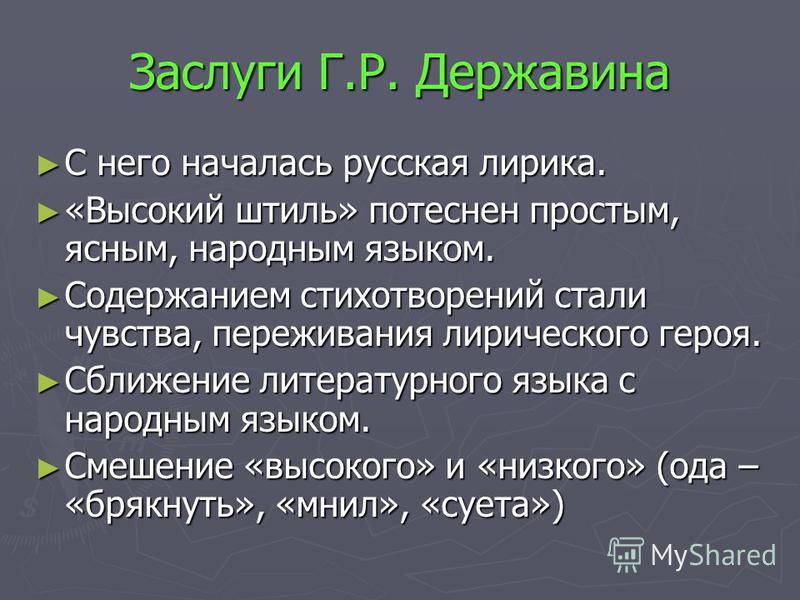

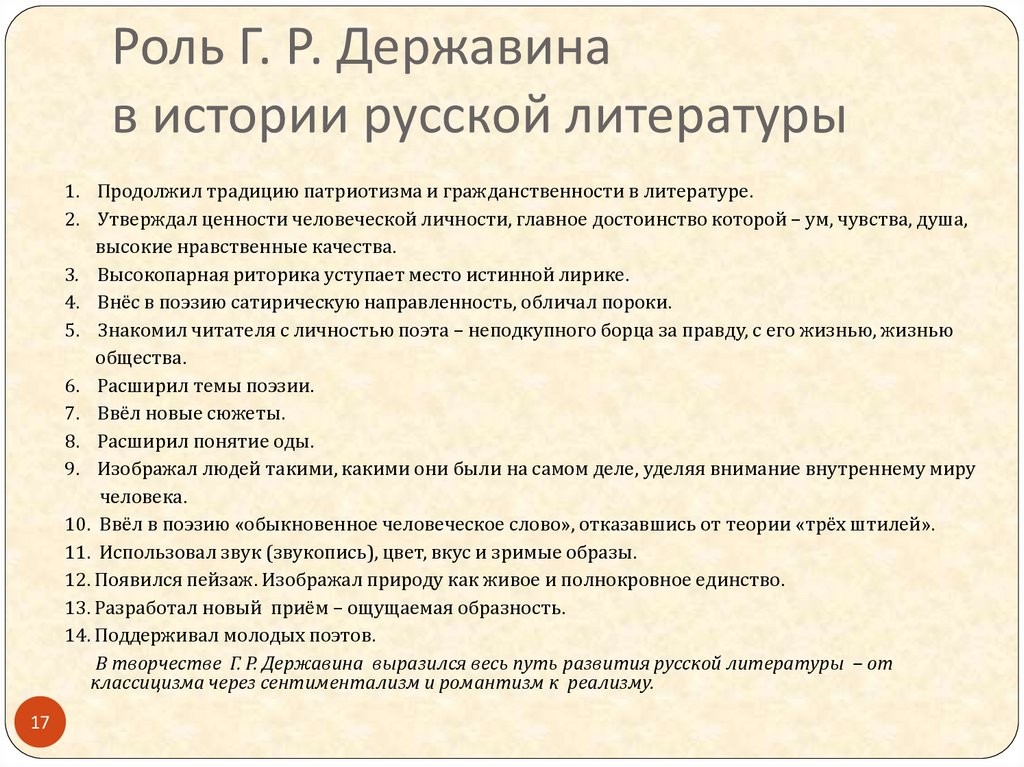

Характеристика творчества Державина

Творчество Гаврилы Романовича Державина сыграло огромную роль в развитии русской литературы конца XVIII в. — начала XIX в., так как способствовало ее освобождению от отжившего к тому времени классицизма и формированию нового прогрессивного литературного направления реализма. Творчество Державина тесно связано с общеевропейскими и русскими передовыми идеями и течениями конца XVIII в. Державин сделал для развития русской литературы следующее:

✓ первым усвоил тенденции литературного направления романтизма, которое активно развивалось в то время в Европе, и постепенно подготовил развитие этого направления в русской литературе;

✓ ярко выразил тенденции развития европейской и русской культуры своего времени;

✓ ввел в русскую поэзию элементы романтизма, фольклора;

✓ разрушил тенденции классицизма в русской поэзии и литературе в целом, создав почву для развития романтизма, а затем и реализма.

Поэзия Державина имеет следующую идейную характеристику:

✓ принятие самодержавия и действующей власти, но при этом критика недостойных правителей;

✓ культ служения русскому обществу, и в этом заключается задача поэта;

✓ создание и проповедование высокого гражданского идеала вельможи и даже царя как слуги общества, принесшего себя в жертву ради блага общества, и этот идеал является критерием оценки реальных людей и их деятельности на благо государства и общества;

✓ гражданственность поэзии Державина, что дало начало гражданской поэзии Рылеева, Пушкина;

✓ черты патриотизма в поэзии и воспевания величия Отечества, составляющие одну из главных особенностей творчества Державина;

✓ проповедование идеи спокойной, приятной, радостной жизни, что не идет у Державина в разрез с его высокими гражданскими идеалами и патриотизмом.

Черты реализма в творчестве Державина

Творчество Державина, являясь предвестником реализма в русской литературе, имеет следующие черты этого направления:

✓ постановка реалистической задачи в поэзии, которая сводится к изображению индивидуальных черт, явлений, быта и окружающей действительности в ее реальном неподдельном характере;

✓ воплощение страны и времени в первую очередь в людях и обыденных явлениях, а не в идейных высотах, что характеризовало творчество Державина как тяготеющее к реализму в русской литературе;

✓ изображение конкретных явлений, людей и предметов, а не их анализ, что также говорит о чертах реализма в творчества поэта;

✓ открытие природы для русской поэзии и новых способов ее изображения: ярких, настоящих, реальных, а не условных картин природы;

✓ игнорирование жесткого деления литературы на жанры, что имело следующее выражение в произведениях Державина:

• название любого стихотворного произведения Державина одой;

• использование тех средств выразительности, которые близки автору, даже если они не соответствуют выбранному жанру;

• сочетание в одном стихотворении разных размеров;

• использование и экспериментирование с разными метрическими формами, строфами, размерами, иногда — использование вольного стиха;

✓ новаторство литературного языка и стиля, который у Державина имеет следующие особенности:

• разработка легкого короткого интимно-лирического стихотворения параллельно с крупными поэтическими формами;

• стремление к изяществу стиля и стиха, к улавливанию и выражению мимолетных, едва заметных настроений, картин живой природы, человека, мира, жизни;

• использование речевых оборотов, не свойственных предшественникам Державина, среди которых можно выделить:

— выражения разговорной речи, окрашенной явно демократически;

— связь речи с фольклором;

— отказ от использования свойственной тому времени салонной дворянской речи;

• использование низких и простых оборотов не только в сатире, но и в «высоких» жанрах, например в оде.

Основные темы и мотивы философской лирики Державина

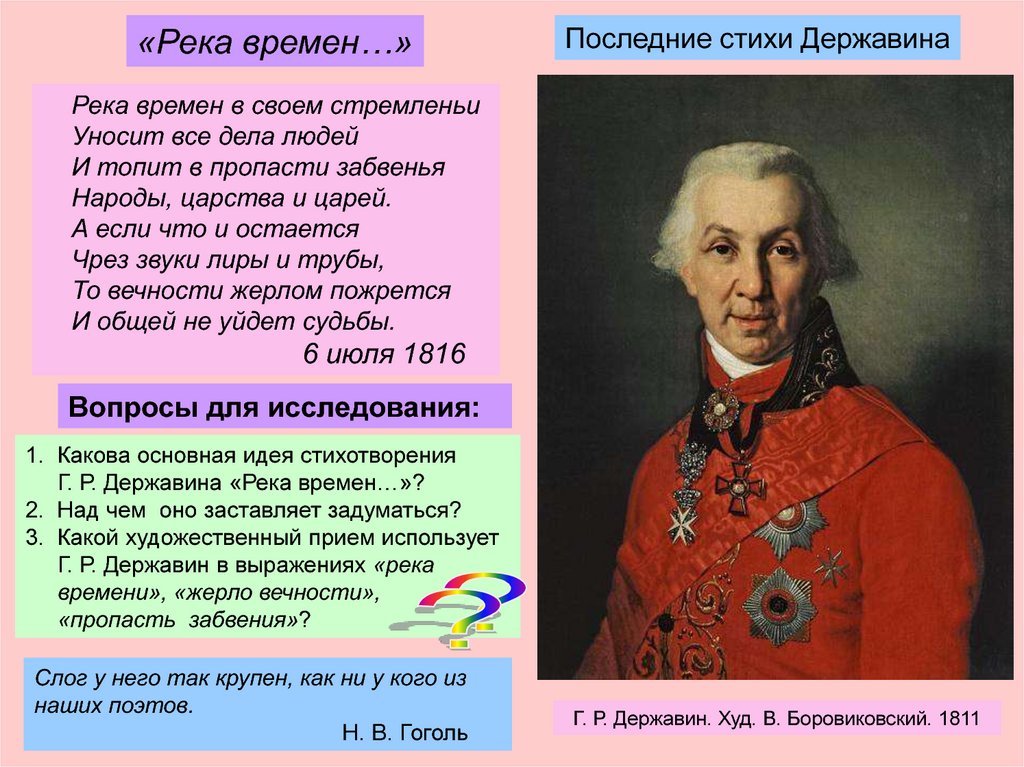

Философская поэзия Гавриила Державина полностью искренняя и правдивая, что может быть подтверждено отказом писателя от должности «придворного поэта», сочинения по заказу лирических од, написания произведений в строго очерченных рамках. Философская лирика шла из сердца, души поэта. Все воспеваемое переживалось автором, а не диктовалось веянием эпохи, в которой жил и творил Державин. Его лирика характеризуется этой принципиальностью, желанием жить, как велит сердце. Поэзия литератора состоит из разнообразных убеждений, рассуждений.

К основной тематике лирической философии Державина относятся темы о Боге, божественном на Земле. Жизнь, смерть, любовь, человеческие, государственные судьбы — вот перечень тем, которые отражались поэтов в творчестве. И, безусловно, самая любимая литературная форма, которая применялась лириком в философской поэзии, представлена хвалебной одой. Ода является поэтическим произведением, посвященным определенным героям, событиям. Оды характеризуются максимальной торжественностью, возвышенностью. Интерес вызывает тот факт, что Державиным была подведена теоретическая основа под его философские произведения, написано несколько трудов, в которых описывается ода как литературный жанр.

Оды характеризуются максимальной торжественностью, возвышенностью. Интерес вызывает тот факт, что Державиным была подведена теоретическая основа под его философские произведения, написано несколько трудов, в которых описывается ода как литературный жанр.

Божественная тема представляет главную линию во всем творчестве автора. Обращаясь к ней, он выступает не робким просителем, юнцом, а уверенным, мудрым, опытным человеком. Бог у Державина это «начало начал», «первоисточник, первопричина всего существующего», «Наивысший Закон, Высший Судия» над всеми, кто живет. Поэтом утверждается, что Бог присутствует в каждом из людей. И, кроме того, он является источником духовной жизни, а также государственных деяний, так как лишь благодаря Божьей милости, его помощи случается то, что случается. Это относится к жизни людей и государства. Своей философией Державиным подчеркивается, что нет разделения природы и человека, который неотделим от Божественного начала. Все есть единое, поэтому все обладает высшей, божественной природой.

Еще одна тема затронута автором. Она представлена темой смерти, которая, похоже, является ключевым мотивом философских рассуждений многих мыслителей прошлого, поэтому она присутствует также в философской поэзии Державина. Поэт называет смерть самой могущественной силой, всесильным природным законом. Однако, хотя это явление ужасно и непредсказуемо, оно считается еще и справедливым, так как перед смертью все равны — бедняки и богачи.

Похожие материалы:

- Основные мотивы философской лирики Тютчева Один из главных мотивов философских лирических произведений Тютчева представлен мотивом иллюзорности, эфемерности, ирреальности существования. … Особенности философской лирики Пастернака Особенность метода выражения философской лирики Пастернака состоит в том, что она нигде открыто не представлена. В общем-то это нетипично для … Основные жанры восточной поэзии Говоря о поэзии Востока, поэтические жанры чаще всего представлены японскими, китайскими стихами, однако произведения восточного стихосложения … Ахматова и Цветаева — каноны женской лирики Женская поэзия отличается тонкостью ощущений, гибкой музыкальностью, раскрытием глубины душевного переживания.

По-видимому, эмоциональная суть … Основные инструкции для будущих писателей от Элмора Леонарда Элмор Леонард – это популярный американский писатель и сценарист. Одобренный критиками за неукрашенный реализм, а также за сильные диалоги. Некоторые …

По-видимому, эмоциональная суть … Основные инструкции для будущих писателей от Элмора Леонарда Элмор Леонард – это популярный американский писатель и сценарист. Одобренный критиками за неукрашенный реализм, а также за сильные диалоги. Некоторые …E-mail: [email protected]

Сайт поэта Юрия Минералова, профессора Литературного института им. А.М. Горького, доктора филологических наук — стихи, проза, лингвистика, литература, критика и литературоведение.

© Юрий Минералов 2021. Все права защищены. Копирование текстов без письменного разрешения автора является грубым нарушением федерального закона об охране авторских и смежных прав.

Изображение личности в творчестве Державина

Новаторская разработка темы личности в поэзии Державина также имела черты реализма Своеобразная, новая разработка темы личности в поэзии имела следующее значение для развития русской литературы:

✓ способствовала развитию литературы и ее отходу от традиций классицизма с его «безликим» героем, не имеющим своей индивидуальности;

✓ подготовила «рождение человека» в русской литературе и развитие традиций индивидуально-лирической медитации Жуковского, а также в перспективе психологической прозы XIX в.

Изображение личности у Державина имело следующие особенности:

✓ открытие национального определения человеческой личности, т. е. рассмотрение ее в национальном ключе, как принадлежащую к определенной нации (в данном случае нации русских), что олицетворяло собой первые попытки поднять литературу на уровень социального и исторического понимания личности, что впоследствии с успехом было реализовано А. С. Пушкиным. Такое понимание личности выражалось у Державина в следующем:

• образах русской природы;

• картинах русского быта;

• описании идеала человека;

• демократизме идеального героя;

• особенностях поэтической речи;

✓ изображение личности не только в масштабе крупных исторических событий государственной важности, но и в мелочах и деталях быта, т. е. в повседневной жизни;

✓ создание образа героя не в соответствии с конкретными жанровыми чертами, которыми должен обладать персонаж, исходя из установленного жанра произведения, а опора на то, что близко автору, и на то, что он хочет передать о себе через героя (будь то автобиография, или нет). Изображение реального персонажа и того, что ему дает автор, может не соответствовать изначально заданному жанру;

Изображение реального персонажа и того, что ему дает автор, может не соответствовать изначально заданному жанру;

✓ неотделимость лирического героя от представлений о реальном авторе;

✓ создание образа реального человека, окруженного реальным бытом, имеющего свою индивидуальную биографию, свой характер и свою психологию, и описание его индивидуальных особенностей, и это является способом создания портрета живого настоящего человека.

Лирика Г.Р. Державина: жанровое своеобразие, поэтика

Именно в творчестве Державина лирика обрела, наконец, свободу от посторонних социально-нравственных заданий и стала самоцельной.

Как считал сам Державин, его собственная настоящая поэтическая деятельность началась с 1779г., когда он окончательно отказался от попыток подражания своим поэтическим кумирам.

Контрастность словесно-тематическая и контрастность выразительных средств — приемов антитезы и анафоры.

Сближение категорий исторического события и обстоятельств частной жизни. Все эти свойства становящейся индивидуальной поэтической манеры Державина как в фокусе собрались в его оде «Фелица», посвященной Екатерине II. С публикации этой оды в 1783 г. для Державина начинается литературная слава, для русской похвальной оды — новая жизнь лирического жанра, а для русской поэзии — новая эпоха ее развития.

Все эти свойства становящейся индивидуальной поэтической манеры Державина как в фокусе собрались в его оде «Фелица», посвященной Екатерине II. С публикации этой оды в 1783 г. для Державина начинается литературная слава, для русской похвальной оды — новая жизнь лирического жанра, а для русской поэзии — новая эпоха ее развития.

В формальном отношении Державин в «Фелице» строжайше соблюдает канон ломоносовской торжественной оды: четырехстопный ямб, десятистишная строфа с рифмовкой аБаБВВгДДг. Но эта строгая форма торжественной оды в данном случае является необходимой сферой контрастности, на фоне которой отчетливее проступает абсолютная новизна содержательного и стилевого планов. Державин обратился к Екатерине II не прямо, а косвенно — через ее литературную личность, воспользовавшись для оды сюжетом сказки, которую Екатерина написала для своего маленького внука Александра. Действующие лица аллегорической «Сказки о царевиче Хлоре» — дочь киргиз-кайсацкого хана Фелица (от латинского felix — счастливый) и молодой царевич Хлор заняты поиском розы без шипов (аллегория добродетели), которую они и обретают, после многих препятствий и преодоления искушений, на вершине высокой горы, символизирующей духовное самосовершенствование.

Это опосредованное обращение к императрице через ее художественный текст дало Державину возможность избежать протокольно-одического, возвышенного тона обращения к высочайшей особе. Подхватив сюжет сказки Екатерины и слегка усугубив восточный колорит, свойственный этому сюжету, Державин написал свою оду от имени «некоторого татарского мурзы», обыграв предание о происхождении своего рода от татарского мурзы Багрима. В первой публикации ода «Фелица» называлась так: «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице, писанная некоторым татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге. Переведена с арабского языка».

Уже в названии оды личности автора уделено ничуть не меньше внимания, чем личности адресата. И в самом тексте оды отчетливо прорисованы два плана: план автора и план героя, связанные между собою сюжетным мотивом поиска «розы без шипов» — добродетели, который Державин почерпнул из «Сказки о царевиче Хлоре». «Слабый», «развратный», «раб прихотей» мурза, от имени которого написана ода, обращается к добродетельной «богоподобной царевне» с просьбой о помощи в поисках «розы без шипов» — и это естественно задает в тексте оды две интонации: апологию в адрес Фелицы и обличение в адрес мурзы. Таким образом, торжественная ода Державина соединяет в себе этические установки старших жанров — сатиры и оды, некогда абсолютно контрастных и изолированных, а в «Фелице» соединившихся в единую картину мира. Само по себе это соединение буквально взрывает изнутри каноны устоявшегося ораторского жанра оды и классицистические представления о жанровой иерархии поэзии и чистоте жанра. Но те операции, которые Державин проделывает с эстетическими установками сатиры и оды, еще более смелы и радикальны.

Таким образом, торжественная ода Державина соединяет в себе этические установки старших жанров — сатиры и оды, некогда абсолютно контрастных и изолированных, а в «Фелице» соединившихся в единую картину мира. Само по себе это соединение буквально взрывает изнутри каноны устоявшегося ораторского жанра оды и классицистические представления о жанровой иерархии поэзии и чистоте жанра. Но те операции, которые Державин проделывает с эстетическими установками сатиры и оды, еще более смелы и радикальны.

Естественно было бы ожидать, что апологетический образ добродетели и обличаемый образ порока, совмещенные в едином одо-сатирическом жанре, будут последовательно выдержаны в традиционно свойственной им типологии художественной образности: абстрактно-понятийному воплощению добродетели должен был бы противостоять бытовой образ порока. Однако этого не происходит в «Фелице» Державина, и оба образа с точки зрения эстетической являют собой одинаковый синтез идеологизирующих и бытописательных мотивов. Но если бытовой образ порока в принципе мог быть подвержен некоторой идеологизации в своем обобщенном, понятийном изводе, то бытового образа добродетели, да еще и венценосной, русская литература до Державина принципиально не допускала.

Но если бытовой образ порока в принципе мог быть подвержен некоторой идеологизации в своем обобщенном, понятийном изводе, то бытового образа добродетели, да еще и венценосной, русская литература до Державина принципиально не допускала.

Пожалуй, именно это — становление синтетического поэтического жанра, относящегося к области чистой лирики — следует признать основным итогом творчества Державина 1779—1783 гг. И в совокупности его поэтических текстов этого периода очевидно обнаруживается процесс перестройки русской лирической поэзии в русле тех же самых закономерностей, которые мы уже имели случай наблюдать в публицистической прозе, беллетристике, стихотворном эпосе и комедиографии 1760—1780-х гг. За исключением драматургии — принципиально безавторского во внешних формах выражениях рода словесного творчества — во всех этих отраслях русской изящной словесности результатом скрещивания высокого и низкого мирообразов была активизация форм выражения авторского, личностного начала. И державинская поэзия не была в этом смысле исключением. Именно формы выражения личностного авторского начала через категорию лирического героя и поэта как образного единства, сплавляющего всю совокупность отдельных поэтических текстов в единое эстетическое целое, являются тем фактором, который обусловливает принципиальное новаторство Державина-поэта относительно предшествующей ему национальной поэтической традиции.

Именно формы выражения личностного авторского начала через категорию лирического героя и поэта как образного единства, сплавляющего всю совокупность отдельных поэтических текстов в единое эстетическое целое, являются тем фактором, который обусловливает принципиальное новаторство Державина-поэта относительно предшествующей ему национальной поэтической традиции.

Творчество Державина. Новаторство в творчестве Державина / Paulturner-Mitchell.com

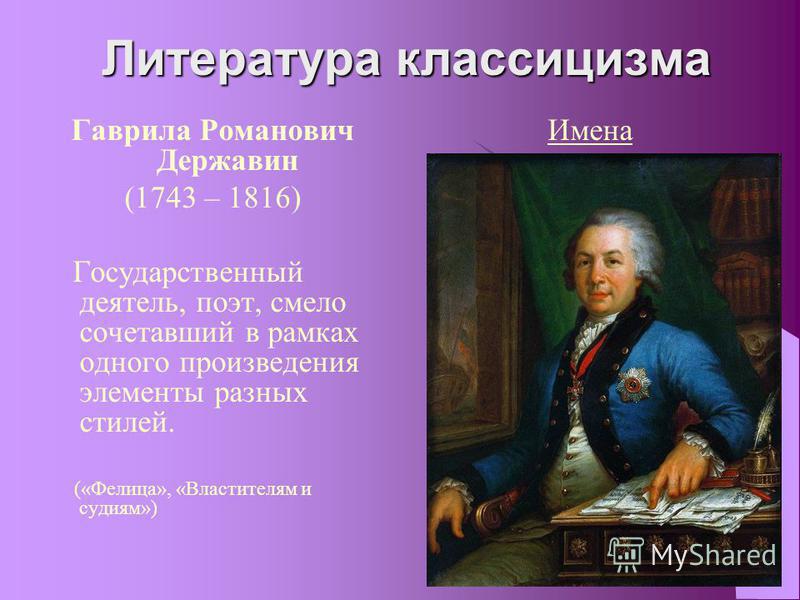

Гаврила Романович Державин (1743-1816) — выдающийся русский поэт 18 — начала 19 веков. Творчество Державина было во многом новаторским и оставило значительный след в истории литературы нашей страны, повлияв на ее дальнейшее развитие.

Жизнь и творчество Державина

Читая биографию Державина, можно отметить, что молодые годы писателя не свидетельствовали о том, что ему суждено стать великим человеком и блестящим новатором.

Гаврила Романович родился в 1743 году в Казанской губернии. Семья будущего писателя была очень бедной, но принадлежала к дворянству.

Юные годы

В детстве Державину пришлось пережить смерть отца, что ухудшило материальное положение семьи. Мать была вынуждена сделать все, чтобы обеспечить двух своих сыновей и дать им хоть какое-то воспитание и воспитание. В губернии, где жила семья, было не так много хороших учителей, приходилось мириться с теми, кого можно было нанять. Несмотря на тяжелое положение, слабое здоровье, неквалифицированных учителей, Державин благодаря своим способностям и упорству все же сумел получить достойное образование.

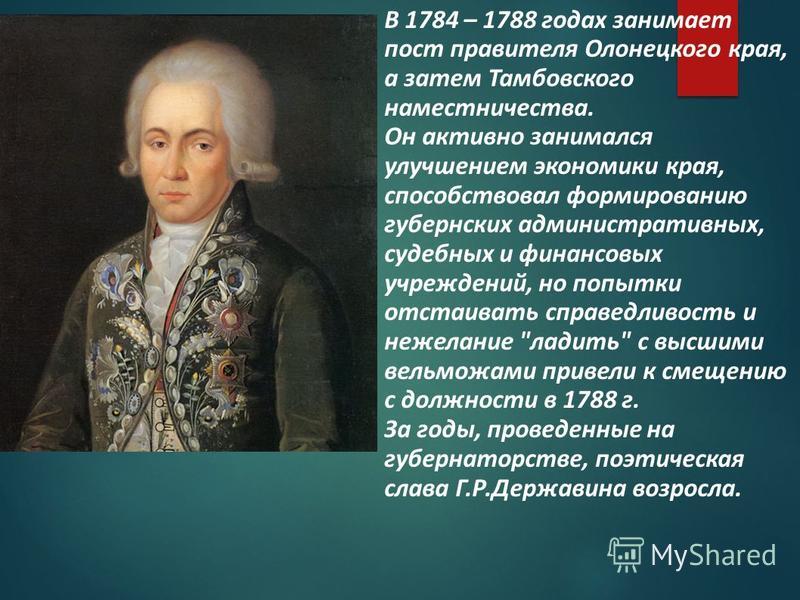

Служба в армии

Еще будучи воспитанником Казанской гимназии, поэт написал свои первые стихи. Однако закончить обучение в гимназии ему не удалось. Дело в том, что канцелярская ошибка, допущенная каким-то служащим, привела к тому, что годом ранее юноша был направлен на военную службу в Петербург, в Преображенский полк, рядовым солдатом. Только через десять лет ему удалось добиться офицерского звания.

С поступлением на военную службу жизнь и творчество Державина сильно изменились. Долг службы оставлял мало времени для литературной деятельности, но, несмотря на это, в годы войны Державин сочинил немало юмористических стихотворений, а также изучал произведения разных авторов, в том числе и Ломоносова, которого он особенно почитал и считал образцом для подражания. Немецкая поэзия привлекала и Державина. Он отлично знал немецкий язык и занимался переводами русских немецких поэтов на русский язык и в своих стихах часто опирался на них.

Долг службы оставлял мало времени для литературной деятельности, но, несмотря на это, в годы войны Державин сочинил немало юмористических стихотворений, а также изучал произведения разных авторов, в том числе и Ломоносова, которого он особенно почитал и считал образцом для подражания. Немецкая поэзия привлекала и Державина. Он отлично знал немецкий язык и занимался переводами русских немецких поэтов на русский язык и в своих стихах часто опирался на них.

Однако в то время Гаврила Романович еще не видел своего главного призвания в поэзии. Он стремился к военной карьере, служению Родине и улучшению материального положения семьи.

В 1773-1774 гг.Державин участвовал в подавлении восстания Емельяна Пугачева, но ни повышения, ни признания своих заслуг не добился. Получив в награду всего триста душ, он был демобилизован. Некоторое время обстоятельства вынуждали его зарабатывать на жизнь не совсем честным способом — игрой в карты.

Раскрытие таланта

Стоит отметить, что именно в это время, к семидесятым годам, его талант впервые раскрылся по-настоящему. «Чатагаяйская ода» (1776) вызвала читательский интерес, хотя в творческом плане это и другие произведения семидесятых годов не были вполне самостоятельными. Творчество Державина было несколько подражательным, в частности Сумарокова, Ломоносова и других. Строгие правила стихосложения, которым, следуя классической традиции, подчинялись его стихи, не давали полного раскрытия уникального таланта автора.

«Чатагаяйская ода» (1776) вызвала читательский интерес, хотя в творческом плане это и другие произведения семидесятых годов не были вполне самостоятельными. Творчество Державина было несколько подражательным, в частности Сумарокова, Ломоносова и других. Строгие правила стихосложения, которым, следуя классической традиции, подчинялись его стихи, не давали полного раскрытия уникального таланта автора.

В 1778 году в личной жизни писателя произошло радостное событие — он страстно влюбился и женился на Екатерине Яковлевне Бастидон, которая на долгие годы стала его музой стихов (под именем Пленира).

Свой путь в литературе

С 1779 года писатель выбирает свой путь в литературе. До 1791 года он работал в жанре оды, принесшем ему наибольшую известность. Однако поэт не просто следует классическим образцам этого строгого жанра. Он реформировал ее, полностью изменив язык, который становится необычайно звонким, эмоциональным, совсем не таким, как в размеренном, рациональном классицизме. Совершенно изменил Державин и идейное содержание оды. Если раньше интересы государства были превыше всего, то теперь творчество Державина наполнено и личными, интимными откровениями. В этом отношении он предвещал сентиментализм с его упором на эмоциональность, чувственность.

Совершенно изменил Державин и идейное содержание оды. Если раньше интересы государства были превыше всего, то теперь творчество Державина наполнено и личными, интимными откровениями. В этом отношении он предвещал сентиментализм с его упором на эмоциональность, чувственность.

Последние годы

В последние десятилетия жизни Державин перестает писать оды, в его любви начинают преобладать любовная лирика, дружеские послания, шуточные стихи.

Поэт скончался 8 июля 1816 года в имении Званка, месте, которое очень любил.

Творчество Державина кратко

Главную свою заслугу сам поэт приписывал введению произведения «веселый русский слог», в котором смешаны элементы высокого и просторного слога, соединены лирика и сатира. Новаторство Державина состояло в том, что он расширил перечень тем русской поэзии, включив сюжеты и мотивы из быта.

Торжественные оды

Творчество Державина кратко характеризуют его самые известные оды. В них часто присутствует общее и героическое, гражданское и личное начало. Творчество Державина, таким образом, сочетает в себе ранее несовместимые элементы. Например, «Стихи на рождение порфирового юноши на Севере» уже нельзя назвать торжественной одой в классическом понимании этого слова. Рождение Александра Павловича в 1779 г. описывалось как великое событие, все гении приносят ему различные дары — ум, богатство, красоту и т. д. Однако пожелание последнего из них («Быть на престоле человеческом») свидетельствует о том, что король — человек, что для классицизма было нетипично. Новаторство в творчестве Державина проявилось здесь в смешении гражданского и личного положения человека.

Творчество Державина, таким образом, сочетает в себе ранее несовместимые элементы. Например, «Стихи на рождение порфирового юноши на Севере» уже нельзя назвать торжественной одой в классическом понимании этого слова. Рождение Александра Павловича в 1779 г. описывалось как великое событие, все гении приносят ему различные дары — ум, богатство, красоту и т. д. Однако пожелание последнего из них («Быть на престоле человеческом») свидетельствует о том, что король — человек, что для классицизма было нетипично. Новаторство в творчестве Державина проявилось здесь в смешении гражданского и личного положения человека.

«Фелица»

В этом платье Державин осмелился обратиться к самой императрице и полемизировать с ней. Фелица — Екатерина II. Гаврила Романович представляет царствующего человека как частное лицо, что нарушает существовавшую в то время строгую классическую традицию. Поэт восхищается Екатериной II не как государственным человеком, а как человеком мудрым, знающим свой путь в жизни и идущим по нему. Затем поэт описывает свою жизнь. Самоирония в описании страстей, охвативших поэта, служит подчеркиванию достоинства Фелики.

Затем поэт описывает свою жизнь. Самоирония в описании страстей, охвативших поэта, служит подчеркиванию достоинства Фелики.

То есть жанр оды, полностью сосредоточенный на объекте восхваления, из поэта превращается в дружеское послание, где есть две стороны, и важна каждая из них, а не только адресат. В Екатерине II поэт больше всего ценит великодушие, простоту, снисходительность, то есть личные, человеческие качества.

«Взять Измаил»

На этом платье изображен величественный образ русского народа, завоевавшего турецкие крепости. Его сила уподобляется силам природы: землетрясению, морскому шторму, извержению вулкана. Однако она не стихийна, а подчиняется воле российского государя, движима чувством преданности Родине. Необычайная сила русского воина и русского народа в целом, его могущество и величие были изображены в этом произведении.

«Водопад»

В этом платье, написанном в 1791 году, главным образом становится образ потока, символизирующего бренность бытия, земную славу и человеческое величие. Прототипом водопада стал Кивач, расположенный в Карелии. Цветовая палитра произведения богата разнообразными оттенками и цветами. Первоначально это было просто описание водопада, но после смерти князя Потемкина (неожиданно скончался по дороге домой, возвращаясь с победой в русско-турецкой войне) Гаврила Романович дополнил картину смысловым содержанием, и водопад воплотил бренности жизни и привели к философским размышлениям о различных ценностях. Державин был лично знаком с князем Потемкиным и не мог не откликнуться на его внезапную кончину.

Прототипом водопада стал Кивач, расположенный в Карелии. Цветовая палитра произведения богата разнообразными оттенками и цветами. Первоначально это было просто описание водопада, но после смерти князя Потемкина (неожиданно скончался по дороге домой, возвращаясь с победой в русско-турецкой войне) Гаврила Романович дополнил картину смысловым содержанием, и водопад воплотил бренности жизни и привели к философским размышлениям о различных ценностях. Державин был лично знаком с князем Потемкиным и не мог не откликнуться на его внезапную кончину.

Впрочем, Гаврила Романович далеко не восхищался Потемкиным. В одежде ему противостоит Румянцев — вот кто, по мнению автора, настоящий герой. Румянцев был настоящим патриотом, заботившимся об общем благе, а не о личной славе и достатке. Этот герой в одеянии символически соответствует тихому ручейку. Шумный водопад контрастирует с непривлекательной красотой реки Суна с ее величественным и спокойным течением, прозрачной водой. Люди, подобные Румянцеву, спокойно, без суеты и кипящих страстей, живущие своей жизнью, могут отразить всю красоту неба.

Философские оды

Темы творчества Державина продолжают философские оды. Ода «На смерть князя Мещерского» (1779) написана после смерти наследника Павла, князя Мещерского. А смерть представлена образно, она «точит лезвие косы» и «сколачивает зубы». Читая эту оду, сначала даже кажется, что это своеобразный «гимн» смерти. Однако кончается она обратным выводом: Державин призывает нас ценить жизнь как «небеса мгновенного дара» и прожить ее так, чтобы умереть с чистым сердцем.

Анакреонтическая лирика

Подражая древним авторам, создавая переводы их стихотворений, Державин создавал свои миниатюры, в которых чувствуется национальный русский колорит, быт, описывается русская природа. Классицизм в творчестве Державина претерпел здесь трансформацию.

Перевод Анакреона для Гаврилы Романовича – это возможность уйти в царство природы, человека и жизни, чему не было места в строгой классической поэзии. Образ этого древнего поэта, презирающего свет и любящего жизнь, очень привлекал Державина.

В 1804 году они появились в отдельном издании «Анакреонтических песен». В предисловии он объясняет, почему решил писать «легкие стихи»: такие стихи поэт писал в юности, но печатает сейчас, потому что оставил службу, стал частным лицом и теперь волен издавать все, что хочет.

Поздняя лирика

К особенностям творчества Державина в поздний период относится то, что в это время он практически перестает писать оды и создает преимущественно лирические произведения. В стихотворении «Жизнь Евгении Званской», написанном в 1807 году, описываются будни домашнего быта старого дворянина, живущего в роскошном сельском родовом имении. Исследователи отмечают, что это произведение было написано в ответ на слон Жуковского «Вечер» и представляло собой полемику зарождающегося романтизма.

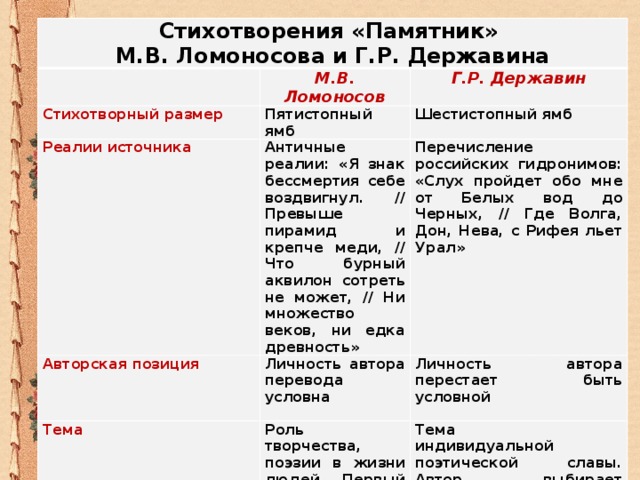

К поздней лирике Державина относится произведение «Памятник», наполненное верой в достоинство человека вопреки невзгодам, жизненным перипетиям и историческим переменам.

Значение творчества Державина было очень велико. Преобразование классических форм, начатое Гаврилом Сергеевичем, было продолжено Пушкиным, а затем и другими русскими поэтами.

Михаил Эпштейн. Парадоксы инноваций. О развитии литературы в XIX–XX веках (на русском языке)

Михаил Эпштейн. Парадоксы инноваций. О развитии литературы в XIX и XX веках (на русском языке)Михаил Эпштейн

О развитии литературы в XIX и XX веках

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ КЛАССИКИ

Время созревания

Время созреванияРАЗДЕЛ 3. ПАРАДОКСЫ ИННОВАЦИЙ

РАЗДЕЛ: В ПОИСКАХ ЦЕЛОСТНОГО