Trojden | Англия в конце XVIII – первой половине XIX века: Ведюшкин В. А.

Эволюционный путь развития общества

Из первой части учебника вы узнали, что течения социально-политической мысли и многие процессы в истории общества делятся на эволюционные и революционные. В Новое время в ряде стран переход от феодального строя к буржуазному сопровождался кровопролитными и разрушительными революциями. Но другим государствам удалось осуществить такой переход мирным, эволюционным путем. В этом случае результаты имели больший эффект, поскольку переход был более или менее плавным и не подвергался хаотическому революционному воздействию.

Здание парламента в Лондоне. Архитектор Ч. Бэрри. 1840–1868 гг.

Наиболее характерным в этом смысле был пример Англии. Революция, которую пережила эта страна в середине XVII в., не оказала излишне разрушительного воздействия на ее развитие. В дальнейшем же в Англии не было революционных взрывов, хотя Францию и другие европейские страны не раз сотрясали волны революций (в особенности в середине XIX в.

Революционные теории, распространившиеся в Европе в XIX в., успехом в Англии не пользовались. Общество гораздо внимательнее прислушивалось к экономическим идеям, предлагавшим не призрачные, а реальные выгоды. Так, экономист Адам Смит выступал за полную экономическую свободу, за отмену всех ограничений для предпринимателей. Он справедливо считал, что человек, работающий ради личной выгоды, в результате трудится эффективнее и приносит больше пользы обществу, чем тот, кто полагает, будто работает ради «общего блага».

Другой английский экономист, Давид Рикардо, также настаивал на неограниченной свободе предпринимательства. Он доказывал, что предприниматель имеет право на значительную прибыль.

Железная дорога Ливерпуль – Манчестер

Напомним еще об одном важном обстоятельстве. В Англии значительно раньше, чем в других странах, стало складываться гражданское общество, т. е. различные объединения (партии, союзы, группировки, клубы и т. д.), которые независимо от государства защищают те или иные интересы населения. Вот почему в Англии (а также в ряде других стран) причины для революций и бунтов были сведены к минимуму.

Что, по-вашему, было самой главной причиной, позволившей Англии в XVIII–XIX вв. развиваться по эволюционному пути?

Успехи промышленного переворота

Активное внедрение машин в английскую промышленность вело к быстрому росту производства. Этот рост был особенно заметен в хлопчатобумажной промышленности, в добыче каменного угля, выплавке железа и чугуна и т. д. Постепенно стали умолкать голоса противников промышленного переворота, успехи которого становились все очевиднее. Вот некоторые цифры, свидетельствующие об успехах промышленного переворота в Англии. В графстве Ланкашир в 1788 г. было произведено 75 тыс. кусков сукна, а в 1817 г. – уже 490 тыс. Выплавка железа выросла с 17 тыс. тонн в 1740 г. до 442 тонн в 1825 г. Выплавка чугуна в 1720–1802 гг. увеличилась с 18 до 250 тыс. тонн.

д. Постепенно стали умолкать голоса противников промышленного переворота, успехи которого становились все очевиднее. Вот некоторые цифры, свидетельствующие об успехах промышленного переворота в Англии. В графстве Ланкашир в 1788 г. было произведено 75 тыс. кусков сукна, а в 1817 г. – уже 490 тыс. Выплавка железа выросла с 17 тыс. тонн в 1740 г. до 442 тонн в 1825 г. Выплавка чугуна в 1720–1802 гг. увеличилась с 18 до 250 тыс. тонн.

Конечно, нельзя отрицать, что в ходе промышленного переворота произошло окончательное обезземеливание крестьянства, а ремесленники лишились средств производства. Но вместе с тем это открывало перед крестьянами и ремесленниками новые возможности. Став наемными рабочими, они теперь могли продавать свой труд и мастерство по более высокой цене. Правда, удавалось это далеко не всем, но очень многие достигали нового положения в обществе, прежде для них невозможного.

Активное участие Англии в антифранцузских коалициях отнимало у страны немало сил и средств. Но и в те годы не произошло явного снижения темпов развития английской экономики. А после 1815 г. эти темпы ускорились. В 1825 г. начала действовать железная дорога, соединившая крупнейшие промышленные центры страны – Ливерпуль и Манчестер. С тех пор сеть железных дорог в Англии быстро росла. Это также положительно повлияло на состояние экономики: произведенные английской промышленностью товары гораздо быстрее перевозились по стране, доставлялись в океанские порты. Доходы от торговли, поступавшие в казну государства, возрастали.

Но и в те годы не произошло явного снижения темпов развития английской экономики. А после 1815 г. эти темпы ускорились. В 1825 г. начала действовать железная дорога, соединившая крупнейшие промышленные центры страны – Ливерпуль и Манчестер. С тех пор сеть железных дорог в Англии быстро росла. Это также положительно повлияло на состояние экономики: произведенные английской промышленностью товары гораздо быстрее перевозились по стране, доставлялись в океанские порты. Доходы от торговли, поступавшие в казну государства, возрастали.

К 1840 г. Англия производила 45 % всей мировой промышленной продукции. Сегодня эта цифра выглядит просто фантастической: почти половина производимых в мире товаров приходилась на долю относительно небольшой страны, а на все прочие – лишь чуть больше половины! Англию по праву стали именовать «мастерской мира».

Развитие экономики любого государства не может носить непрерывного характера, время от времени она сталкивается с кризисами. Случались такие кризисы и в Англии, где наиболее сильные экономические потрясения произошли в 1825–1827 и в 1847 гг. Но промышленный переворот уже поднял уровень производства на крайне высокую ступень. И это позволяло Англии более легко преодолевать кризисы и их последствия, чем большинству других стран.

Но промышленный переворот уже поднял уровень производства на крайне высокую ступень. И это позволяло Англии более легко преодолевать кризисы и их последствия, чем большинству других стран.

Объяснялись ли успехи промышленного переворота в Англии только экономическими причинами? Оказывал ли какое-либо влияние на развитие экономики общественно-политический строй Англии?

Реформистское движение и чартизм

Как известно, роль парламента в судьбах Англии и ее народа была исключительно важной. Однако лишь небольшая часть населения страны (а оно к 1815 г. достигло почти 20 млн. человек) могла попасть в парламент. Напомним, что английская система выборов давала особые привилегии землевладельцам и «старой» буржуазии, т. е. торговцам и банкирам. А «новая» промышленная буржуазия была фактически отстранена от управления делами государства. Это положение давно не соответствовало той роли, которую она играла в жизни общества.

Ликвидация «гнилых местечек». Карикатура

Карикатура

Поэтому в стране развернулось движение за пересмотр избирательной системы, за парламентскую реформу. Его лидеров (а порой и вообще всех участников движения) называли «реформистами». Они устраивали собрания, митинги, массовые шествия, вели широкую агитацию за преобразование системы выборов. Первым итогом этой борьбы стало принятие парламентом в 1832 г. закона о реформе, который лишь частично удовлетворил требования ее сторонников. Было ликвидировано 56

Борьба за реформу продолжалась и постепенно приобрела общенациональный характер. Ее возглавил столяр Уильям Ловетт. Он и его сторонники в 1838 г. опубликовали программу из шести требований. Основные из них призывали ввести всеобщее избирательное право для мужчин, достигших 21 года, и отменить имущественный ценз при выборах в парламент.

Собрав под хартией 1,28 млн. подписей, чартисты в июле 1839 г. передали ее в палату общин. Парламентарии отклонили хартию. Но чартисты не сдавались: к маю 1842 г. они собрали уже 3,3 млн. подписей. Этот гигантский свиток несли по лондонским улицам 16 человек. В двери парламента он не проходил, и пришлось резать свиток на части. Но палата общин вновь отвергла хартию.

Рабочие ответили на это массовыми стачками. Чартисты раскололись на сторонников применения «моральной» и «физической» силы. Но, к счастью, призывы к насильственным действиям не получили широкой поддержки в Англии. В июле 1848 г. парламент в третий раз отклонил петицию чартистов. На этом чартистское движение, основной силой которого были рабочие, фактически завершилось.

Почему парламент, частично удовлетворив в 1832 г. требования реформистов, затем трижды отклонял петиции чартистов? Была ли принципиальная разница в претензиях реформистов и чартистов?

Развитие общественной мысли в Англии

В ходе промышленного переворота обнажились новые социальные проблемы. Значительно увеличилось число рабочих и сразу же обозначились их особые интересы. Главные из них сводились к улучшению своего материального положения и к реальному участию в общественно-политической жизни страны. Последнее проявилось в активнейшем участии рабочих в чартистском движении.

Значительно увеличилось число рабочих и сразу же обозначились их особые интересы. Главные из них сводились к улучшению своего материального положения и к реальному участию в общественно-политической жизни страны. Последнее проявилось в активнейшем участии рабочих в чартистском движении.

Школа танцев при фабрике Р. Оуэна в Нью-Лэнарке

Эти и другие проблемы рабочих (например, проблему их отношений с предпринимателями) пытались решить не только политики, экономисты, общественные деятели, но и философы-мыслители, в частности утопические социалисты.

Учения, в которых пропагандировалась общественная собственность на средства производства, а также общественные интересы в целом, стали называть социалистическими (в переводе с лат. – «общественные»). Утопией (в переводе с греч. – «место, которого нет») именуют учение или произведение об идеальном обществе, которое невозможно создать в реальной жизни. Из учебника 7 класса вы знаете, что этим термином стали пользоваться после появления сочинения английского гуманиста и политика Томаса Мора «Утопия» (1516).

Крупнейший представитель утопического социализма Роберт Оуэн искал пути решения общественных проблем в рамках филантропии (благотворительности). Он считал, что производство в принципе должно быть не личным (т. е. основанным на собственности предпринимателя), а общественным. Заводами и фабриками должны владеть все трудящиеся на них рабочие, а прибыль, по Оуэну, следовало распределять равномерно.

Роберт Оуэн

Став совладельцем текстильной фабрики в Нью-Лэнарке, Оуэн попытался претворить в жизнь свои идеи. Он сократил продолжительность рабочего дня, повысил зарплату, открыл общественные кухни, ввел пособия по болезни и старости и пр. Доходы, приносимые фабрикой, возросли. Воодушевленный Оуэн в 1824 г. уехал в США. Там, в штате Индиана, он создал колонию «Новая гармония», организовав в ней труд и быт по принципу трудовой коммуны (общины). Но вскоре он растратил все накопленные капиталы: коммуна оказалась убыточной, и ее пришлось распустить. Ни к чему не привели и попытки Оуэна создать подобные коммуны по возвращении в Англию. Жизнь убедительно показывала преимущества свободного частного предпринимательства.

Жизнь убедительно показывала преимущества свободного частного предпринимательства.

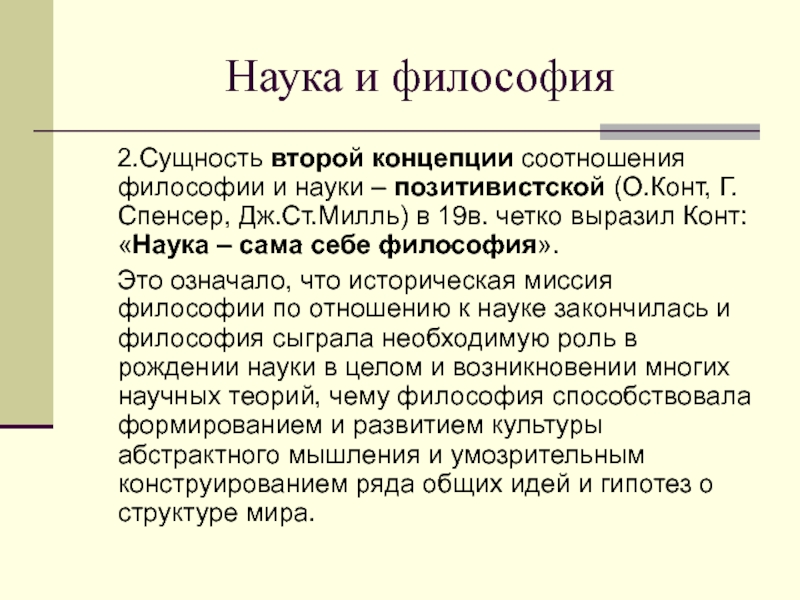

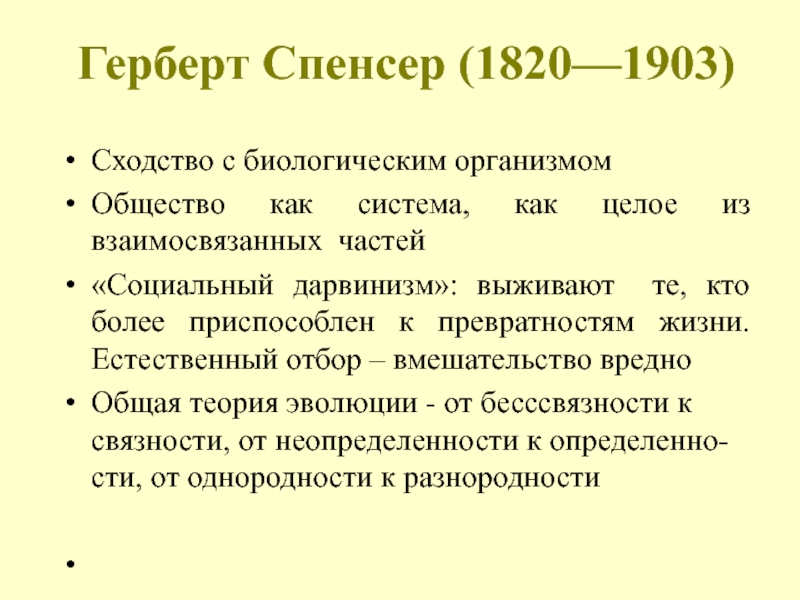

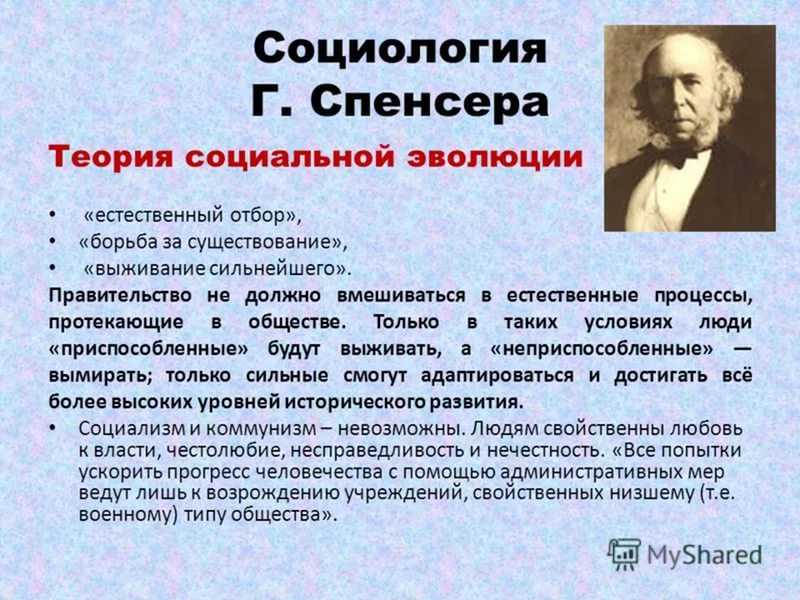

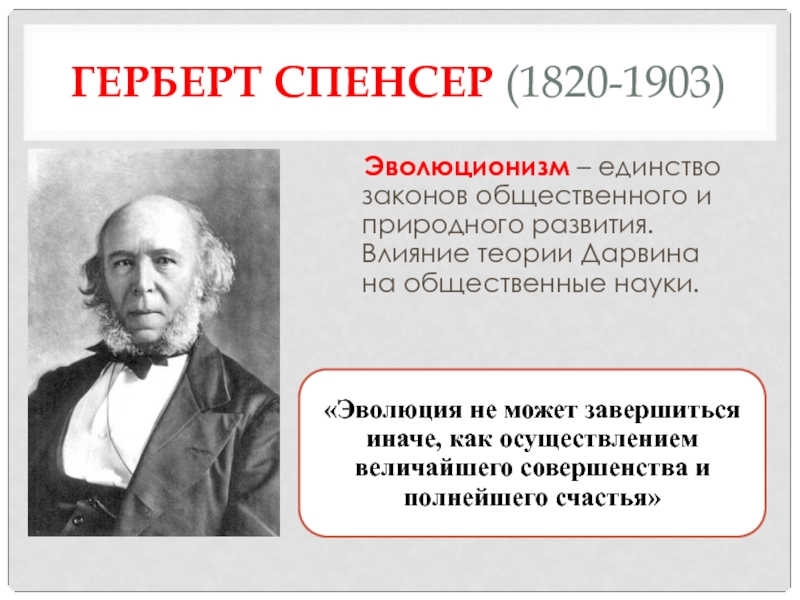

Реальным требованиям времени больше отвечали теории других философов и экономистов тех лет – например, Герберта Спенсера и Джона Милля. Они выступали за постепенные буржуазно-либеральные реформы, призванные установить «равновесие» во всех областях жизни общества. Но при этом Спенсер, Милль и их единомышленники были реалистами: они понимали, что равенство возможностей, изначально предоставленных членам общества, вовсе не означает их равенства в дальнейшей жизни. Спенсер, например, писал, что при свободе конкуренции в обществе действует такой же естественный отбор, как и в борьбе видов в природе. Более приспособленные к жизни личности добиваются в ней большего, чем те, кто менее приспособлен.

Подведем итоги

В результате успехов промышленного переворота Англия к середине XIX в. утвердила свою роль ведущей индустриальной державы планеты. Давно сложившиеся политические традиции страны помогли ей избежать серьезных социальных взрывов, сотрясавших в то время континентальную Европу.

«Гнилые местечки» — те избирательные округа в Англии, которые давно обезлюдели, но сохраняли право направлять депутатов в парламент.

Хартия – по-гречески означает «грамота», «бумага» («хартия» по-английски звучит как «чартер»).

Чартисты — сторонники Народной хартии.

Чартизм — массовое движение за принятие выдвинутых в хартии требований широкого избирательного права.

• 1825 Открытие железной дороги между Ливерпулем и Манчестером.

• 1838 Принятие Народной хартии. Начало чартистского движения.

«Я стою за проведение революции огнем, кровью до ножа, до смерти… Мы превратим всю страну в один ужасающий костер, затушить который никто не будет в состоянии…»

(Из выступления на митинге Дж. Стефенса, одного из лидеров чартистской группировки «физической силы». 1844 г.)

1844 г.)

Вопросы

1. Почему гражданское общество начало складываться в Англии раньше, чем в других странах? Что именно этому способствовало?

2. Что мешало европейским странам (например, Франции) так же успешно осуществлять промышленный переворот, как это делала Англия?

3. С чем, по-вашему, связано то, что вначале борьбу за парламентскую реформу возглавила промышленная буржуазия, а затем (на этапе чартизма) главной опорой этой борьбы стали рабочие?

4. В чем различие теорий Спенсера и Милля и утопического учения Оуэна? Как вы думаете, что именно в учении Оуэна было утопическим, неосуществимым в реальной жизни?

Задания

1. Многие английские рабочие отказывались от участия в политической борьбе. В начале 1830-х гг. в печати появилось письмо рабочего под псевдонимом «Один из угнетенных». Там, в частности, говорилось: «Нам не надо принимать участия в политической борьбе, ибо всякая политическая реформа только усилит наших предпринимателей против нас». Что хотел этим сказать автор письма? Почему он не верил в реформу? Согласны ли вы с такой позицией или нет? Свой ответ обоснуйте.

Что хотел этим сказать автор письма? Почему он не верил в реформу? Согласны ли вы с такой позицией или нет? Свой ответ обоснуйте.

2. В первой петиции чартистов, поданной в парламент (июль 1839 г.), говорилось, что народ Англии верил в парламентскую реформу 1832 г. и смотрел на нее как «на мудрое средство для достижения достойной цели… Но народ был горько и низко обманут… Акт о реформе передал власть от одной господствующей партии другой, оставив народ столь же беспомощным, как и прежде…» О каких «одной» и «другой» партиях идет речь? Насколько, по-вашему, верно подобное утверждение?

3. В своей второй петиции (май 1842 г.) чартисты писали, что дневной доход королевы Виктории равен 164 фунтам 17 шиллингам и 6 пенсам, тогда как дневной заработок большинства рабочих не превышает 3–4 пенсов. Чартисты требовали исправить это «разительное неравенство». Как вы думаете, возможен ли был в эту эпоху подобный тон в обращении общественных организаций к властям где-либо еще, кроме Англии? Обоснуйте свой ответ.

Предыдущая

СтраницаСледующая

СтраницаОглавление

12.2. Социологический позитивизм г. Спенсера

Герберий Спенсер (1820—-1903) — выдающийся представитель философии и политико-правовой мысли второй половины XIX в. Его не зря называют первым философом викторианской Англии, так как он, как никто другой, в интеллектуально-систематической форме выражал викторианскую эпоху и в интегрированном, синтезированном виде создал целостную систему науки.

Спенсер родился

в семье учителя в г. Дерби (Средняя

Англия). Из-за слабого здоровья он не

получил систематического образования,

но путем самостоятельного постижения

различных наук, благодаря собственным

усилиям стал одним из образованнейших

людей своего времени. Работал техником,

инженером на железной дороге, а с на

чала 40-х переходит на занятие журналистикой

и публицистикой. Он изучает труды Д.

Юма, Д. Миля, А. Смита, И. Канта, Ф.В.

Шеллинга, Ч. Дарвина, основательно

знакомиться с достижениями биологии,

психологии, этнографии, истории.

Рассматривая

общество как сложный социальный организм,

развивающийся по законам эволюции,

Спенсер опирался на идею сходства

социальных систем с живым организмом.

Такой подход к обществу, государству,

социальным институтам позволял

рассматривать их как живые, развивающиеся

взаимосвязанные целостности, каждая

из которых состоит из определенного

количества относительно автономных

элементов и этим отличается от

биологических организмов. Это означает,

что социальная система не должна

поглощать и растворять в себе отдельную

личность. Сопоставительный анализ

биологического и социального организма

приводит Спенсера к открытию двух

взаимосвязанных процессов, происходящих

в социальном организме: дифференциации

и специализации. Дифференциация

рассматривается как процесс усложнения

структур, их постепенного объединения

в более крупные и сложные «агрегаты»,

достигающие в процессе развития стадии

зрелости (племя, союз, города, империи).

Специализация же обеспечивает

кооперирование индивидов в группы,

способствует возникновению

специализированных социальных «органов»»,

из которых образуется целостная система

жизнеобеспечения, где каждый орган

выполняет особые общественные функции

— управляет, защищает, поддерживает

порядок, удовлетворяет материалистические

и духовные потребности общества. Спенсер

выделяет в социальном организме три

системы жизнеобеспечения: производящую,

распределяющую и регулятивную.

Спенсер

выделяет в социальном организме три

системы жизнеобеспечения: производящую,

распределяющую и регулятивную.

Регулятивная

система включает в себя социальные

институты и нормативные системы

политического, правового, религиозного

и морального характера. По мнению

Спенсера, действительность регулятивной

системы обеспечивается при помощи

страха. Правовые и политические нормы

обеспечиваются при помощи «страха над

живыми», мертвыми. Основным условием

развития и совершенствования государства

(живого организма) является борьба за

существование, в которой выживает

сильнейший. В процессе этой борьбы

общественный организм проходит через

две социально-исторические формы:

примитивного и индустриального

государства. Примитивное (военное

государство) видит в войне главную цель

своего существования. Народ и армия

имеют одинаковое строение, организованы

на основе принудительного объединения

централизованной регулятивной системы.

С образованием классов рабов-военнопленных

и начинается «политическое разделение

(дифференциация) между правящими

структурами и структурами подвластными,

которые продолжают идти через все более

высокие формы социальной эволюции». С

расширением завоеваний идет процесс

усложнения классовой структуры, выделения

правящей элиты, превращения индивидов

в собственность государства. Общественному

организму подчинены жизнь, свобода,

собственность, труд всех составляющих

его единиц. В основе такого подчинения

лежат жестокие иерархические принципы

и централизация управления. Место

индивида определяется его социальным

статусом. Государство устанавливает

запреты и предписания. Механизмы

социализации нацелены на воспитание

будущих воинов, дисциплинированных,

храбрых, преданных данному государству,

готовых к слепому подчинению и

самопожертвованию. Индивидуальные

интересы целиком подчиняются корпоративным,

поддерживается жесткая, тотальная

регламентация всех сторон социальной

жизни.

С

расширением завоеваний идет процесс

усложнения классовой структуры, выделения

правящей элиты, превращения индивидов

в собственность государства. Общественному

организму подчинены жизнь, свобода,

собственность, труд всех составляющих

его единиц. В основе такого подчинения

лежат жестокие иерархические принципы

и централизация управления. Место

индивида определяется его социальным

статусом. Государство устанавливает

запреты и предписания. Механизмы

социализации нацелены на воспитание

будущих воинов, дисциплинированных,

храбрых, преданных данному государству,

готовых к слепому подчинению и

самопожертвованию. Индивидуальные

интересы целиком подчиняются корпоративным,

поддерживается жесткая, тотальная

регламентация всех сторон социальной

жизни.

Индустриальное (промышленное) государство, при шедшее на смену военному, ориентировано на организацию хозяйственно-экономической жизни. В этом переходе к

противоположенному

типу государства Спенсер видит

закономерность общей социально-политической

эволюции. На смену жесткой иерархии и

принудительной кооперации приходят

децентрализация, свобода торговли и

конкуренции, развитие частной инициативы,

неприкосновенной частной собственности,

политических прав и свобод граждан,

стабильный правопорядок. Отождествляя

промышленный тип государства, Спенсер

критически оценивает его социальные

достижения, «ибо, хотя рабочий и может

по своему усмотрению заключать договор

с кем угодно, но это, в сущности, сводится

к его праву менять одно рабство на

другое. Давление обстоятельств суровее

давления, которое хозяин мог производить

на своих крепостных». В связи с этим

Спенсер одобряет деятельность рабочих

профсоюзов, объединяющих усилия рабочих

в их борьбе за свои права.

На смену жесткой иерархии и

принудительной кооперации приходят

децентрализация, свобода торговли и

конкуренции, развитие частной инициативы,

неприкосновенной частной собственности,

политических прав и свобод граждан,

стабильный правопорядок. Отождествляя

промышленный тип государства, Спенсер

критически оценивает его социальные

достижения, «ибо, хотя рабочий и может

по своему усмотрению заключать договор

с кем угодно, но это, в сущности, сводится

к его праву менять одно рабство на

другое. Давление обстоятельств суровее

давления, которое хозяин мог производить

на своих крепостных». В связи с этим

Спенсер одобряет деятельность рабочих

профсоюзов, объединяющих усилия рабочих

в их борьбе за свои права.

Критическое

отношение к действительности не мешало

Спенсеру в его стремлении возвеличить

и увековечить устои буржуазного общества.

Он принимает позитивистский, основанный

на фактах и их обобщении метод основателя

социологии О. Конта, однако резко осуждает

контовский проект «социологии», его

утопические ожидания нового общественного

строя. Воздавая должное французскому

исследователю в части его способа

понимания социальных явлений, он четко

противопоставляет ему собственную

мировоззренческую конструкцию, основанную

на объективизме и эволюционизме. Спенсера

интересует внешний мир в его эволюционном

развитии, а развитие понятий, описывающих

этот меняющийся Мир, является подчиненным,

хотя и не менее существенным объектом

исследования. «Конт претендует на то,

чтобы объяснить генезис наших знаний

о природе. Моя цель — объяснить… генезис

явлений, составляющих природу. Одно

субъектно, другое объектно».

Воздавая должное французскому

исследователю в части его способа

понимания социальных явлений, он четко

противопоставляет ему собственную

мировоззренческую конструкцию, основанную

на объективизме и эволюционизме. Спенсера

интересует внешний мир в его эволюционном

развитии, а развитие понятий, описывающих

этот меняющийся Мир, является подчиненным,

хотя и не менее существенным объектом

исследования. «Конт претендует на то,

чтобы объяснить генезис наших знаний

о природе. Моя цель — объяснить… генезис

явлений, составляющих природу. Одно

субъектно, другое объектно».

Недоброжелательные критики обвиняли Спенсера в непонимании различий между функционированием биологической и социальной систем. Однако в своем труде «основание социологии» Спенсер подмечает не только сходство этих систем, но и их схожесть. Отмечая сходства, он усматривает их в следующем:

• общество как биологический организм в отличие от

неорганической материи растет, увеличивается в

объеме;

• с развитием общества усложняется его структура, как

и структура организма в процессе биологической

эволюции;

• как в биологическом, так и в социологическом организме дифференциация структуры сопровождается

аналогичной дифференциацией и развитием их взаимодействия;

• как общество, так и биологический организм состоят из элементов (индивидов, клеточек), связанных

между собой

определенными системами отношений.

Перечисляя несходства биологического и социального организма, он указывает, что в биологическом организме элементы жестко рядоположены и сопряжены, а сознание есть достижение организма как целого, в социальном же организме они пространственно разделены и самостоятельны в движении, обладают индивидуальным сознанием. «Общество существует для блага своих членов, а не члены его существуют для блага общества. Следует всегда помнить, что как бы ни были велики усилия, направленные на благосостояние политического обществ, все притязания этого политического агрегата сами по себе суть ничто и что они становятся чем-нибудь лишь в той мере, в какой воплощают в себе притязания составляющего этот агрегат

единиц».

В сознании Спенсера

индивидуальная свобода всегда •оставалась

высшей ценностью: «каждому человеку

должна быть предоставлена полная свобода

деятельности с тем, чтобы он не получал

такой же свободы всякого другого

человека». Спенсер утверждал, что не

государство — творец права, не

законодательство — источник права, а

право есть основа законодателя, поскольку

оно выводится из принципа равной свободы.

С учетом этих высказываний Спенсера

правомерно считать одним из ведущих

представителей классического

западноевропейского либерализма.

Провозглашая права личности, Спенсер

отрицает особое внимание на право

собственности, свободу предпринимательства:

«Полная индивидуальная собственность

есть спутник промышленного прогресса».

Государственное вмешательство в

экономику, по его мнению, вредно влияет

на ее развитие, порождает безынициативность

граждан естественному приспособлению

к требованиям окружающей среды. Улавливая

тенденцию государственного вмешательства

в социальную жизнь, созвучную настроениям

огромной массы люди Спенсер предостерегает

политиков от подобных благодеяний,

считая, что они ослабляют личную энергию

индивидов, и потому опасны для общества

в целом. Государственный социализм

превратит трудящихся в рабов общества.

Спенсер утверждал, что не

государство — творец права, не

законодательство — источник права, а

право есть основа законодателя, поскольку

оно выводится из принципа равной свободы.

С учетом этих высказываний Спенсера

правомерно считать одним из ведущих

представителей классического

западноевропейского либерализма.

Провозглашая права личности, Спенсер

отрицает особое внимание на право

собственности, свободу предпринимательства:

«Полная индивидуальная собственность

есть спутник промышленного прогресса».

Государственное вмешательство в

экономику, по его мнению, вредно влияет

на ее развитие, порождает безынициативность

граждан естественному приспособлению

к требованиям окружающей среды. Улавливая

тенденцию государственного вмешательства

в социальную жизнь, созвучную настроениям

огромной массы люди Спенсер предостерегает

политиков от подобных благодеяний,

считая, что они ослабляют личную энергию

индивидов, и потому опасны для общества

в целом. Государственный социализм

превратит трудящихся в рабов общества. Вмешательство государства в общественную

организацию труда приведет к росту

бюрократии, которая со временем

превратится в новую аристократию и

которую вынуждены будут содержать

трудящиеся массы, прозябающие в нищете.

Правящая иерархия превратится в новый

эксплуататорский класс.

Вмешательство государства в общественную

организацию труда приведет к росту

бюрократии, которая со временем

превратится в новую аристократию и

которую вынуждены будут содержать

трудящиеся массы, прозябающие в нищете.

Правящая иерархия превратится в новый

эксплуататорский класс.

Отвергая идею

государственного социализма и коммунизма,

Спенсер исходил из философского понимания

несовершенной человеческой природы,

стремления к власти, честолюбию,

склонности к нечестности, зависти,

несправедливости. Прогресс человечества

Спенсер связывает с усовершенствованиями

в обществе, происходящими в процессе

мирного труда. Попытка ускорить этот

процесс административными мерами может

привести к понятным явлениям в истории

общества, к возрождению военного

государства. Только постепенная эволюция

способна усовершенствовать общественные

отношения и природу человека и

гармонизировать интересы личности и

общества. С учетом прошедшего исторического

опыта, предостережения Спенсера выглядят

особенно актуальными. Опыт XX в. лишь

подтвердил огромное значение в

общественном сознании ценности личной

свободы. Интеллектуальное наследие

Спенсера явилось своеобразным итогом

нескольких веков западноевропейской

научной мысли. Оно оказало заметное

влияние на развитие социологии,

политической науки и социальной

философии.

Опыт XX в. лишь

подтвердил огромное значение в

общественном сознании ценности личной

свободы. Интеллектуальное наследие

Спенсера явилось своеобразным итогом

нескольких веков западноевропейской

научной мысли. Оно оказало заметное

влияние на развитие социологии,

политической науки и социальной

философии.

| |||||||||||||||||||||||

| Расширенный поиск по ключевым словам «инакомыслие в Америке» | |||||||||||||||||||||||

Из года публикации: 2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963 19621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940 до 200520042003200220012000199 919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919 681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940

90 067 Показать все книги общедоступные книги [?]Слишком человеческое будущее? Революция, утопия и множество жизней человечества

Трансгуманизм: эволюционный футуризм и человеческие технологии утопии

Эндрю Пилш

University of Minnesota Press, Миннеаполис, 2017, 257 стр. , ISBN: 978-1-5179-0102-8

, ISBN: 978-1-5179-0102-8

Дух революции: За тупиками человека

Друцилла Корнелл и Стивен Д. Сили

Polity Press, Кембридж, 2016, viii+195 стр. , ISBN: 978-0-7456-9075-9

За гуманизм: исследования в теории и политике

Дэвид Олдерсон и Роберт Спенсер (ред.)

Pluto Press, Лондон, 2017 г., viii+240 стр. , ISBN: 978-0-7453-3614-5

В то время, когда различные формы постгуманистических, постантропоцентрических и сверхчеловеческих подходов и чувств стали широко распространены в дебатах в области теории культуры и социальных наук, публикация из трех книг, берущих на себя роль человека и его будущего для современных политических теорий, может показаться смелым, если не противоречащим современным тенденциям. Причины объединения 9 Пилша0108 Трансгуманизм: эволюционный футуризм и человеческие технологии утопии ; Книга Корнелла и Сили «Дух революции: за пределами тупика человека» и книга Олдерсона и Спенсера «За гуманизм: исследования в теории и политике» могут оказаться непростыми. Три работы, опубликованные за последние два года, посвящены идее человека, тому, как эта идея(1) сформировала философское прошлое и культурные практики и, что более важно, является ли (и как) она можно выйти за рамки человеческого в ориентации и переосмыслении возможности общего политического будущего.

Три работы, опубликованные за последние два года, посвящены идее человека, тому, как эта идея(1) сформировала философское прошлое и культурные практики и, что более важно, является ли (и как) она можно выйти за рамки человеческого в ориентации и переосмыслении возможности общего политического будущего.

На первый взгляд книги могут показаться противоположными друг другу. Провозглашенная Пилшем цель отвергнуть «современные теории о конце человека и границах разума» (стр. 4) в самом начале его работы, кажется, не согласуется именно с точкой отсчета Корнелла и Сили. : утверждение тупиковости Человека и поиск альтернативного пути к освободительному проекту, который перекраивает «географию разума» в пользу открытия к духовности. По их мнению, Человек оказался виновным в поощрении нарративов о фаллоцентризме и гетеронормативности, которые так эффективно разоблачили феминизм и квир-теория (стр. 2). В своих работах в сборнике Олдерсон (стр. 163–209) и Спенсер (стр. 120–162) позиционируют себя еще на другой стороне поля битвы и пытаются продемонстрировать, как на самом деле гуманистический след можно обнаружить даже на наименее ожидаемых территориях квир- и постколониальных исследований.

Однако, когда дело доходит до определения критического объекта, которым занимаются все авторы, начинает проявляться определенное согласие: на протяжении веков господствующее понимание человека формировалось после «(тех) идеалов человеческого совершенства, рациональности и свободы действий, унаследованных от гуманизма эпохи Возрождения и Просвещения» (Wolfe, 2009)., п. хiii). Таким образом, поддаться искушению провозгласить конец человечества – воображаемый образ, который наиболее ярко сделал кульминация рассуждений об антропоцене, геологической эпохе, отмеченной необратимым следом, оставляемым человеком на планете, – значит поддаться апокалиптический сценарий не только пассивного ожидания смерти человечества, но даже празднования ее как компенсации за многовековое разрушение других и земли, которое разоблачили нынешние постгуманистические подходы. Тем не менее, как спрашивает Пилш, озвучивая одно из требований трансгуманистической программы: «Почему вы решили умереть?» (стр. 5). Корнелл и Сили, кажется, разделяют одно и то же возражение, когда, обращаясь к разоблачению Клэр Коулбрук (2014) противоречий, присущих сегодняшнему постгуманизму, они замечают, что «с нас довольно случайных, хрупких, ненадежных и эфемерных жизней» (стр. 4) того, что нынешний экологический кризис, по-видимому, требует от затруднительного положения человечества. Эти жаркие и все еще открытые дебаты порождают всеобъемлющий вопрос, с которым связаны три книги: как выйти за пределы человеческого, не отказываясь полностью от наследия эмансипации, свободы и открытия нового будущего, которое взял на себя гуманизм?

Корнелл и Сили, кажется, разделяют одно и то же возражение, когда, обращаясь к разоблачению Клэр Коулбрук (2014) противоречий, присущих сегодняшнему постгуманизму, они замечают, что «с нас довольно случайных, хрупких, ненадежных и эфемерных жизней» (стр. 4) того, что нынешний экологический кризис, по-видимому, требует от затруднительного положения человечества. Эти жаркие и все еще открытые дебаты порождают всеобъемлющий вопрос, с которым связаны три книги: как выйти за пределы человеческого, не отказываясь полностью от наследия эмансипации, свободы и открытия нового будущего, которое взял на себя гуманизм?

Общий объект полемики становится еще более ясным во введении к книге Для гуманизма , когда Бреннан заявляет, что книга предлагает «жизненно важный пролегомен… излагающий поле мысли и действия, которое опережает привлекательность постгуманизма, предлагая нам другая и более ранняя история языка и чувствительности» (стр. 15). Сборник не согласен в первую очередь с антигуманистическими дискурсами, которые способствовали формированию острой критики гуманистических ценностей, рассматривая их в паре с современной либеральной логикой. В то же время книга не исключает прямой связи с постгуманизмом, который здесь определяется как движение «в направлении подчинения человеческих прерогатив безразличной природе…». Это говорит в терминах антропологической мутации. Мы могли бы сказать, что сциентизм — это сегодня наиболее ярко выраженная форма постгуманизма» (стр. 8). Постгуманизм с его тенденцией преуменьшать роль человека и распределять его действия в более широком материальном космосе интерактивных процессов набирает обороты в политических и социальных теориях, даже несмотря на то, что характеристика дискурса в книге, возможно, вызовет разногласия, если связать его с такими именами, как как Жиль Делёз, Мишель Фуко, Донна Харауэй и Бруно Латур, среди многих других.

В то же время книга не исключает прямой связи с постгуманизмом, который здесь определяется как движение «в направлении подчинения человеческих прерогатив безразличной природе…». Это говорит в терминах антропологической мутации. Мы могли бы сказать, что сциентизм — это сегодня наиболее ярко выраженная форма постгуманизма» (стр. 8). Постгуманизм с его тенденцией преуменьшать роль человека и распределять его действия в более широком материальном космосе интерактивных процессов набирает обороты в политических и социальных теориях, даже несмотря на то, что характеристика дискурса в книге, возможно, вызовет разногласия, если связать его с такими именами, как как Жиль Делёз, Мишель Фуко, Донна Харауэй и Бруно Латур, среди многих других.

Самое главное, однако, то, что авторы, кажется, согласны с аргументом, выдвинутым в другом месте (Корнелл и Сили через мысль Коулбрука), что постгуманизм все больше и больше появляется как подтверждение человеческого: «Человек, как они повсеместно показывают, есть существо, за пределами которого мы не можем мыслить, — существо, которое, как мы могли бы сказать в данном контексте, настолько свободно, что изобретает «постчеловека» по этическим соображениям, умышленно делая вид, что продемонстрировало отсутствие воли» (стр. 11). Поэтому, если их интерпретация постгуманизма может быть подвергнута сомнению, также трудно сопротивляться утверждению, что «это массовая воля и исторически обусловленное усилие, которое должно быть сделано с волей и историей» (стр. 12).

11). Поэтому, если их интерпретация постгуманизма может быть подвергнута сомнению, также трудно сопротивляться утверждению, что «это массовая воля и исторически обусловленное усилие, которое должно быть сделано с волей и историей» (стр. 12).

Критерий «конца человека» и рассмотрение места и возможностей человечества после него могут, таким образом, обеспечить ось (логическую и интеллектуальную, более чем хронологическую), вдоль которой можно расположить и поместить аргументы трех книг. отношение друг к другу. Тем не менее, ответы, с которыми авторы отвечают на основные вопросы, изложенные выше, остаются разными. Пилш принимает точку зрения трансгуманизма как шаттла, чтобы отправиться в путешествие по переосмыслению будущего за пределами человека. Подход к теме оригинален, и одним из достоинств книги является демонстрация того, насколько траектория трансгуманистического дискурса весьма разнообразна и множественна и никоим образом не может быть сведена к стереотипному взгляду, вдохновленному определенными направлениями научной фантастики (для него , часто воспринимаемый слишком серьезно) или нынешними кругами, мечтающими о превращении человека в полностью технологизированную машину, преодолевающую новые рубежи искусственного интеллекта и сциентизма (та самая трансгуманистическая мечта загрузить все свое сознание в оперативную память компьютера нажатием одна единственная кнопка хорошо передает эту версию; также в Hayles, 1999). Дискуссия, которую предлагает Пилш, вместо этого играется на триангуляции трансгуманизма с риторикой эволюционного футуризма и возможностью утопии. Трансгуманизм, как продолжение человека, который в то же время переводит человека в новый статус, обсуждается как проекция в будущее, в котором человек трансформируется в своего рода постчеловечество посредством использования технологий, способных расширить человеческие возможности и которые охватывают как человеческое тело, так и человеческую душу как материал для переосмысления этих будущих. Что, вероятно, является наиболее интересным поворотом в этой дискуссии с политической точки зрения — и, по сути, то, что позволяет установить связь с другими работами, обсуждаемыми в этом обзоре, — это то, что эта будущая проекция эволюции человека связана с переизобретением сама функция утопии. Задача, которую берет на себя эволюционный трансгуманизм того типа, который описывает Пилш, — это призыв к постмарксистской утопической практике для 21 века. Коммунистическая идея бесклассового общества должна освободить место для воображаемого, которое берет тело, а не государство и его программы социального обеспечения, в качестве площадки для нового утопического видения прогресса.

Дискуссия, которую предлагает Пилш, вместо этого играется на триангуляции трансгуманизма с риторикой эволюционного футуризма и возможностью утопии. Трансгуманизм, как продолжение человека, который в то же время переводит человека в новый статус, обсуждается как проекция в будущее, в котором человек трансформируется в своего рода постчеловечество посредством использования технологий, способных расширить человеческие возможности и которые охватывают как человеческое тело, так и человеческую душу как материал для переосмысления этих будущих. Что, вероятно, является наиболее интересным поворотом в этой дискуссии с политической точки зрения — и, по сути, то, что позволяет установить связь с другими работами, обсуждаемыми в этом обзоре, — это то, что эта будущая проекция эволюции человека связана с переизобретением сама функция утопии. Задача, которую берет на себя эволюционный трансгуманизм того типа, который описывает Пилш, — это призыв к постмарксистской утопической практике для 21 века. Коммунистическая идея бесклассового общества должна освободить место для воображаемого, которое берет тело, а не государство и его программы социального обеспечения, в качестве площадки для нового утопического видения прогресса.

Корнелл и Сили в равной степени заинтересованы в изучении будущих возможностей революционной политики, которая проистекает из провала (и противодействует вызванному им социальному и политическому угнетению) философии Человека. Подобно другим работам, это не означает отказ от прошлого, а скорее продолжение тех элементов, которые могут улучшить альтернативную траекторию, чтобы думать об освобождении человечества в будущем. Если Человек мертв, то это не должно относиться и к человеку: его корни и ценности уходят гораздо дальше и глубже, чем западный образ Человека, прошедший через историю. Элементы, которые следует сохранить и выдвинуть, — это возможность реполитизации политического участия и коллективного революционного действия, которые не столько вытекают из области разума и мышления, сколько раскрываются как проникнутые опытом политической духовности. Таким образом, открывая географии, охватывающие карибскую, африканскую и исламскую мысли, можно оценить, насколько духовность оказалась бесценным ресурсом, сопровождающим ответы и борьбу с глубокими травмами, вызванными колонизацией и капитализмом, и, таким образом, тесно переплетается с открытием политических возможностей.

Наконец, Алдерсон и Спенсер, вероятно, отрицали бы утверждение о том, что «конец» человека когда-либо имел место. Это происходит потому, что человек, дающий единственную широкую категорию, лежащую в основе любой формы гуманизма, далек от того, чтобы отождествляться только с традицией западного человека. Сила их вклада в том, чтобы подчеркнуть, что то, что значит быть человеком, не может проявить себя, если не через разнообразие исторических и социальных форм (стр. VII). Гуманизм присутствовал, даже если, возможно, замаскированный, в подходах и направлениях, которые могут показаться ему полностью противоположными (и которые заявления об антигуманизме воплотили в себе в лучшем виде). Поэтому прослеживание траектории этих подходов необходимо для любых теоретических и политических попыток, направленных на продвижение любого серьезного взгляда на будущее человечества.

Таким образом, на поверхность выходит еще одна общность между этими книгами: если идея Человека является общим интересом для вовлеченных авторов, она больше отождествляется с версией, созданной нынешними анти- и постгуманистическими подходами, чем с идеями обновления, эмансипация и свобода, которые сопровождают многочисленные формы гуманизма, и особенно тот, который основан на марксистской перспективе. Общая цель этих авторов состоит не в том, чтобы отвергнуть последнюю версию, а в том, чтобы «исправить» ее в свете новых достижений, предлагаемых современными технологиями (Пилш), или элементами (духовность для Корнелла и Сили) и дискурсами (от постструктурализма). , к постколониализму и квир-теории для Олдерсона и Спенсера), которые были исключены из нарративов гуманизма.

Общая цель этих авторов состоит не в том, чтобы отвергнуть последнюю версию, а в том, чтобы «исправить» ее в свете новых достижений, предлагаемых современными технологиями (Пилш), или элементами (духовность для Корнелла и Сили) и дискурсами (от постструктурализма). , к постколониализму и квир-теории для Олдерсона и Спенсера), которые были исключены из нарративов гуманизма.

Показательно, что все произведения в той или иной степени черпают и из другого измерения, связанного с социалистическим гуманизмом: из идеи и функции утопии. Традиционное значение этого термина, унаследованное в политической литературе от Томаса Мора, лихо обозначает место, одновременно идеальное и несуществующее. Применение и развертывание этого термина во всех исследованных здесь аргументах заимствуют — и одновременно корректируют — оба значения: утопия будущего, обеспечиваемая либо трансгуманистической будущностью, либо повторным открытием политической духовности, — это не пункт назначения, а «бесконечный путь». отступающий горизонт» (Pilsch, стр. 18). Это означает, что эти проекты остаются политически продуктивными, потому что они могут открыть новые просторы для воображения, новые политические возможности для стимулирования и вдохновения перемен. Следовательно, они функционируют как метод и желание — больше, чем как любое окончательное утверждение грядущего состояния. Пилш предлагает уловить это понимание утопической мысли как «экстропию» (стр. 18), следуя траектории, прочерченной не столько Марксом, сколько Фредериком Джеймисоном (2005). Забота обо всех этих проектах — это повторное участие в революционной политике, которая может даже потребовать переопределения самой идеи «политического». Признание «тупиковости» Человека не равнозначно прообразу другого актуального статуса, который необходимо достичь и реализовать (чтобы избежать потенциально пагубных последствий, которых формы утопии достигли в прошлом), но открытию новых возможностей для введения новых миров в реальность. существование посредством революционно-освободительной борьбы.

отступающий горизонт» (Pilsch, стр. 18). Это означает, что эти проекты остаются политически продуктивными, потому что они могут открыть новые просторы для воображения, новые политические возможности для стимулирования и вдохновения перемен. Следовательно, они функционируют как метод и желание — больше, чем как любое окончательное утверждение грядущего состояния. Пилш предлагает уловить это понимание утопической мысли как «экстропию» (стр. 18), следуя траектории, прочерченной не столько Марксом, сколько Фредериком Джеймисоном (2005). Забота обо всех этих проектах — это повторное участие в революционной политике, которая может даже потребовать переопределения самой идеи «политического». Признание «тупиковости» Человека не равнозначно прообразу другого актуального статуса, который необходимо достичь и реализовать (чтобы избежать потенциально пагубных последствий, которых формы утопии достигли в прошлом), но открытию новых возможностей для введения новых миров в реальность. существование посредством революционно-освободительной борьбы.

Точно так же мышление в терминах «утопии», согласно авторам For Humanism , означает предложение альтернативы нынешнему климату содержания со статусом-кво: утопия — это движущийся горизонт, в котором можно мыслить. В сборнике Барбара Эпштейн восстанавливает утопическое мышление в обсуждении наследия и важности социалистического гуманизма, которое использует утопию как необходимую интеллектуальную основу для изменений, независимо от того, может ли воображаемое будущее для человечества действительно быть достигнуто: формулирование цели для стремиться к тому, чтобы двигаться вперед. Андерсон отмечает, что гуманизм (и для него особенно на траектории марксистского и радикального гуманизма после Второй мировой войны) «выходит на первый план только тогда, когда есть реальная надежда на позитивные революционные изменения» (стр. 89).), особенно против дегуманизированной глобальной капиталистической системы. Корнелл и Сили, похоже, разделяют схожую точку зрения, когда принимают призыв Иммануила Канта (стр. 12) действовать согласно долгу соответствия идеалу, к которому стремятся (будь то прогресс, вечный мир или, в случае книги, конец капитализма). Стремление к революционному будущему разумно не потому, что участники такого предприятия могут быть уверены в том, что такая цель может быть достигнута. Скорее это простая жизнь как если бы можно было получить цель, которая обеспечивает первое условие для приближения к желаемому будущему.

12) действовать согласно долгу соответствия идеалу, к которому стремятся (будь то прогресс, вечный мир или, в случае книги, конец капитализма). Стремление к революционному будущему разумно не потому, что участники такого предприятия могут быть уверены в том, что такая цель может быть достигнута. Скорее это простая жизнь как если бы можно было получить цель, которая обеспечивает первое условие для приближения к желаемому будущему.

Обсуждение утопии помогает выявить еще одно общее обязательство этих авторов: необходимость оглянуться назад на форму радикального гуманизма как на основу для мышления вперед. Таким образом, Карла Маркса можно рассматривать как общий призрак, витающий в произведениях: все они переосмысливают и переформулируют цель развития нового проекта для человечества, направленного на свободу и эмансипацию. Некоторые авторы идут еще дальше, пропагандируя это как шаг к возрождению политических левых. Эпштейн, например, призывает вернуться к социалистическому гуманизму XIX века. 50–60-е годы как источник для решения современных проблем, опираясь на возможности человеческого коллективного и конститутивного действия. Для них будущее означает не надеяться на то, что гегемонистская капиталистическая система может просто исчезнуть; скорее, левые должны сформулировать видение будущего, которое будет более демократичным и устойчивым и, следовательно, более способным предложить осуществимую контргегемонию.

50–60-е годы как источник для решения современных проблем, опираясь на возможности человеческого коллективного и конститутивного действия. Для них будущее означает не надеяться на то, что гегемонистская капиталистическая система может просто исчезнуть; скорее, левые должны сформулировать видение будущего, которое будет более демократичным и устойчивым и, следовательно, более способным предложить осуществимую контргегемонию.

Теоретически, еще одним достоинством всех этих книг является то, что они выдвигают на первый план необычайно богатый и часто недостаточно изученный корпус вкладов, которые можно отнести к общему термину «гуманизм». Методы, используемые авторами, различны: в то время как Пилш и авторы сборника Олдерсона и Спенсера проводят генеалогическую работу и прослеживают формы трансгуманизма и гуманизма, соответственно, за пределами источников, обычно связанных с этими дискурсами, Корнелл и Сили идут в основном через свободная ассоциация и объединение мыслителей из разных стран и эпох с целью перекомпоновки или «креолизации» того, как передавалась рецепция определенных авторов, особенно в западной науке. Таким образом, у Пилша мы находим ссылки на самую разнообразную и обширную трансгуманистическую литературу, которая, в частности, отвергает отождествление этого движения с типом техно-одержимого научно-фантастического направления сциентизма. Автор взаимодействует с мыслителями, занимающимися политической и культурной теорией и поэзией, от Фридриха Ницше и его перечитываний в модернистской литературе (у таких авторов, как Лой и Успенский) до «биоконсерватизма» Фрэнсиса Фукуямы и его одновременного отвержения и одобрения научной фантастики как ( неверно) прокси для трансгуманизма; Изабель Стенгерс и ее критике предпринимательской культуры скорости и действия, которые характеризуют современную киберкультурную среду.

Таким образом, у Пилша мы находим ссылки на самую разнообразную и обширную трансгуманистическую литературу, которая, в частности, отвергает отождествление этого движения с типом техно-одержимого научно-фантастического направления сциентизма. Автор взаимодействует с мыслителями, занимающимися политической и культурной теорией и поэзией, от Фридриха Ницше и его перечитываний в модернистской литературе (у таких авторов, как Лой и Успенский) до «биоконсерватизма» Фрэнсиса Фукуямы и его одновременного отвержения и одобрения научной фантастики как ( неверно) прокси для трансгуманизма; Изабель Стенгерс и ее критике предпринимательской культуры скорости и действия, которые характеризуют современную киберкультурную среду.

Эссе из сборника Олдерсона и Спенсера вновь обращаются к наследию антигуманистической критики и рассматривают гуманизм через постструктуралистский, квир-феминистский и постколониальный подходы. Достоинство работы как раз и состоит в том, чтобы напомнить читателям о разнообразной природе гуманизма и о том, что любая недифференцированная критика, принимающая его за фиксированный ярлык и клеящая «все гуманизмы под одну гребенку» (с. 89), в лучшем случае ограничивает и вводит в заблуждение. . Таким образом, цель книги состоит в том, чтобы продемонстрировать, как многочисленные и различные типы гуманизма, от социалистического до радикального и найденного в квир-исследованиях, всегда обеспечивали путь к революционным изменениям. Если либеральный гуманизм кристаллизовал «человеческое» в ряду абстракций, породивших неравенство, угнетение и изоляцию, то возврат к социалистическому и марксистскому гуманизму означает оправдание многочисленных генеалогий гуманизма, выходящих за рамки его наиболее распространенного отождествления и соединения с капитализмом 19-го века.колониальное предприятие X века.

89), в лучшем случае ограничивает и вводит в заблуждение. . Таким образом, цель книги состоит в том, чтобы продемонстрировать, как многочисленные и различные типы гуманизма, от социалистического до радикального и найденного в квир-исследованиях, всегда обеспечивали путь к революционным изменениям. Если либеральный гуманизм кристаллизовал «человеческое» в ряду абстракций, породивших неравенство, угнетение и изоляцию, то возврат к социалистическому и марксистскому гуманизму означает оправдание многочисленных генеалогий гуманизма, выходящих за рамки его наиболее распространенного отождествления и соединения с капитализмом 19-го века.колониальное предприятие X века.

Наконец, Корнелл и Сили намечают новую географию политической духовности, которая объединяет западных мыслителей (Фуко, Жак Лакан, Спиноза) с авторами с глобального Юга (Али Шариати, Франц Фанон и Сильвия Винтер), в предприятие, которое одновременно буквально и практически может порождать новые встречи и нарушать искусственные границы текущей эпистемы.

Таким образом, обновленное представление о человеке является константой, объединяющей три счета. Тем не менее, это выглядит не столько как нормативный стандарт, сколько как вдохновляющая идея, побуждающая к новым этическим и политическим проектам. Фокусная роль идеи человека как точки, вокруг которой можно строить и представлять себе новую политику и другое будущее, отличает их от чисто критических попыток, видящих сопротивление (доминирующим нарративам, гегемонии либеральной идеи человека и, прежде всего, к капитализму) как единственно возможный политический жест. Это отражено в открытой приверженности Олдерсона и Спенсера антигуманизму и формам антиэпистемы или в приписывании Пилшем негативного характера различным постгуманистическим критическим анализам. Как отмечалось ранее, вспоминая знаменитый диалог в телеинтервью между Ноамом Хомским и Фуко в 1919 г.71, социальный порядок нельзя критиковать без «гуманного» понимания этой природы как фрустрированной и вытесненной (стр. 213). Другими словами, настоящая критика не может начаться из ниоткуда, если любой вызов современности должен заключаться не в простом риторическом упражнении, а стремиться принять форму конкретной программы преобразования и действия. Для всех них эта, возможно, смелая, но необходимая отправная точка отождествляется с социализмом, который рассматривает сообщество и коллективность как пространство и область для любого нового политического предприятия.

Другими словами, настоящая критика не может начаться из ниоткуда, если любой вызов современности должен заключаться не в простом риторическом упражнении, а стремиться принять форму конкретной программы преобразования и действия. Для всех них эта, возможно, смелая, но необходимая отправная точка отождествляется с социализмом, который рассматривает сообщество и коллективность как пространство и область для любого нового политического предприятия.

Однако именно в этот момент возникают ограничения различных проектов. Если их критика подходов, которые только внешне критикуют статус-кво — и которые, в конечном счете, только усиливают текущую ситуацию и возвращают идею Человека, хотя, возможно, через черный ход, — верна, анализируемые здесь книги могут считаться оставшимися жертвами критики. аналогичный тупик: несмотря на то, что он выступает за четкое содержание и повестку дня, способ, которым они могут быть воплощены в действия, прописан менее четко. Иными словами, если восстановление идеи человека и ценностей свободы, эмансипации и освобождения, которые относятся к гуманизму за пределами его либеральной версии (слишком много и слишком часто подчиненной логике, потребностям и интересам капитала), кажется, обеспечивает необходимой отправной точкой для новой политики трансформации, способ, которым гуманизм может способствовать развитию этого предприятия, менее определен. Как многочисленные формы гуманизма, которые авторы предлагают нам восстановить, могут помочь переосмыслить другое, более справедливое, некапиталистическое будущее? Я бы сказал, что этот тупик относится, в частности, к двум измерениям.

Как многочисленные формы гуманизма, которые авторы предлагают нам восстановить, могут помочь переосмыслить другое, более справедливое, некапиталистическое будущее? Я бы сказал, что этот тупик относится, в частности, к двум измерениям.

Во-первых, я хочу поднять вопрос о конечной точке, которую некоторые авторы неожиданно разделяют. В своем стремлении к новому трансформационному проекту, способному победить капитализм и достичь свободы и человеческого процветания, Пилш, Олдерсон и Спенсер рассматривают текущую работу в области «акселерационизма» как многообещающую для обеспечения более справедливого и свободного будущего для человечества. Они оба цитируют манифест Срничека и Уильямса об «акселерационистской политике» (2014) как осуществимый политический проект по освобождению людей от бремени работы и возвращению их к статусу свободы. Пилш далее сочетает эту точку зрения с тезисом, недавно появившимся в труде Laboria Cubonik.0108 Ксенофеминистский манифест (2018). Идея ускорения должна дать противоядие от болезни капитализма и поднять человечество на новый уровень. В частности, для Пилша это можно удачно сочетать с быстрым темпом технического прогресса, подчиненным будущему, которому еще не приписана особая сверхдетерминированность и направленность. Сила акселерационистских проектов, по мнению авторов, остается открытой для форм радикальных политических экспериментов, исход которых не предопределен заранее. Я понимаю необходимость призыва к плану, который не рискует повторить ошибки прошлого. Однако, защищая акселерационизм как выход за пределы капитализма, вклад авторов может в конечном итоге напоминать те самые дискурсы, которые они все время критиковали, и в первую очередь постгуманистические и позитивные взгляды. Бенджамин Нойс (н. д.) хорошо улавливает эту критику, приравнивая все критические подходы, защищающие политические проекты, основанные на утверждении и прославлении жизни, как еще один пример «бедности» многих форм современного витализма. Если использовать против них предложение Альдерсена и Спенсера: любые видения будущего «ничего не значат без каких-либо идентифицируемых сил, которые приводят их в действие» (стр.

В частности, для Пилша это можно удачно сочетать с быстрым темпом технического прогресса, подчиненным будущему, которому еще не приписана особая сверхдетерминированность и направленность. Сила акселерационистских проектов, по мнению авторов, остается открытой для форм радикальных политических экспериментов, исход которых не предопределен заранее. Я понимаю необходимость призыва к плану, который не рискует повторить ошибки прошлого. Однако, защищая акселерационизм как выход за пределы капитализма, вклад авторов может в конечном итоге напоминать те самые дискурсы, которые они все время критиковали, и в первую очередь постгуманистические и позитивные взгляды. Бенджамин Нойс (н. д.) хорошо улавливает эту критику, приравнивая все критические подходы, защищающие политические проекты, основанные на утверждении и прославлении жизни, как еще один пример «бедности» многих форм современного витализма. Если использовать против них предложение Альдерсена и Спенсера: любые видения будущего «ничего не значат без каких-либо идентифицируемых сил, которые приводят их в действие» (стр. 221). Призыв к акселерационистскому движению, которое расширяет, но не бросает фундаментальный вызов историчности, условиям возможности и статусу, через которые работает капитализм, похоже, попадает в неразрешимую замкнутость, приписываемую формам аффирмационистской критики.

221). Призыв к акселерационистскому движению, которое расширяет, но не бросает фундаментальный вызов историчности, условиям возможности и статусу, через которые работает капитализм, похоже, попадает в неразрешимую замкнутость, приписываемую формам аффирмационистской критики.

Второй момент, на этот раз разделяемый Пилшем, Корнеллом и Сили, касается уровня, на котором следует проводить процесс трансформации. Является ли индивидуум средоточием любого нового освободительного проекта или коллективным измерением сообщества, которое работает вместе и способно продвигать свое собственное будущее дальше? Нет сомнения, что авторы выбрали бы последнее. Но тогда способ, которым это предприятие может быть реализовано, более размыт и менее определен. И Корнелл, и Сили, и Пилш выступают за форму «самовладения», которой следует следовать, чтобы человечество превзошло свой собственный статус и развилось к чему-то другому. Это коллективное самообладание описывается Пилшем как «создание процессов для преодоления ограничений всех тел и разумов для всеобщего превосходства против эфемерной власти, купленной за деньги или статус» (стр. 202). Именно коллективное самообладание как попытка непрерывной и экспериментальной экстраполяции того, что люди могут делать, еще не определяя эту способность априори, может исключительно гарантировать, что человечество может жить вечно (Пилш, стр. 19).9).

202). Именно коллективное самообладание как попытка непрерывной и экспериментальной экстраполяции того, что люди могут делать, еще не определяя эту способность априори, может исключительно гарантировать, что человечество может жить вечно (Пилш, стр. 19).9).

Корнелл и Сили, которые более открыто призывают к возвращению к социализму, выступают за форму новой коллективной практики быть человеком за пределами жестокости человека и вдохновляться революционными способностями, открытыми духовной трансформацией. Тем не менее, выход из нынешних трений, ограничений и неравенства, порождаемых капитализмом, кажется в значительной степени в обход условий, созданных капитализмом, а не через них. Здесь можно выделить две проблемы: во-первых, подходы призывают к новой политике действия и трансформации, а не к политике сопротивления. Тем не менее, поскольку это происходит как ускорение текущей динамики капиталистического производства и экономической организации, этот результат кажется не слишком далеким от попыток аффирмации, общих для подходов, которые все обсуждаемые здесь авторы так тщательно критикуют и отделяют друг от друга.