2.2. Через укрепление власти — к сильному государству \ КонсультантПлюс

- Главная

- Документы

- 2.2. Через укрепление власти — к сильному государству

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.03.1999 «Россия на рубеже эпох (о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)»

2.2. Через укрепление власти — к сильному государству

Последнее десятилетие XX века в России было ознаменовано кардинальными переменами в ее государственном устройстве. Фактически только в начале 90-х годов мы вплотную приступили к строительству настоящей, а не мнимой федерации. Переход от унитаризма к реальному федерализму остро поставил вопрос о совершенствовании организации всей системы государственной власти.

За шесть лет со дня принятия Конституции многое сделано для претворения в жизнь новых конституционных требований. Россия на деле превратилась в федеративное государство: главы субъектов Федерации избираются населением, на местах действуют законодательные и исполнительные органы власти, в ведение которых перешло распоряжение собственностью субъектов Федерации и значительной частью налогов.

Руководители государственных органов власти регионов составляют верхнюю палату парламента, которая наделена важнейшими конституционными полномочиями. Развивается законодательная база деятельности органов государственной власти всех уровней.

Проблемы государственного строительства были лейтмотивом всех Посланий Президента. Это объясняется их огромным масштабом и важностью. Однако особый акцент необходимо сделать на задаче укрепления единства власти и исполнительной вертикали. С одной стороны, речь идет о повышении исполнительской дисциплины, обеспечении единства правового пространства Российской Федерации и верховенства федерального законодательства. С другой — возрастает практическое значение таких, казалось бы, субъективных факторов, как наличие согласия между всеми ветвями власти в центре и на местах относительно целей и путей развития страны, а также готовность разделить ответственность за совместно принятые решения.

Как показывает опыт, именно несогласованность действий, а подчас и прямая конфронтация ветвей власти становятся серьезным препятствием на пути строительства сильного государства, на пути достижения политической и общественной стабильности.

Именно «дефицит» согласия, выразившийся в хроническом противостоянии исполнительной и законодательной ветвей власти, стал причиной, не позволившей последовательно проводить реформы. С самого начала они осуществлялись в условиях острого политического противостояния и давления оппозиции, отрицавшей избранную стратегию преобразований. Многие из решений диктовались логикой политической борьбы, а не общественной и экономической целесообразностью. Год за годом принимались весьма жесткие, но не реалистичные бюджеты. Блокировалось развитие земельного рынка, тормозилась налоговая реформа, затягивалось обсуждение целого ряда важнейших законопроектов.

Во многом в результате противостояния сложилось противоречивое законодательство. А ведь мировой опыт демонстрирует четкую взаимосвязь между качеством законодательной базы и успешной работой правительства, напрямую определяющую динамику экономического развития. В прошедшем году мы имели возможность еще раз в этом убедиться. Именно «законотворческий тупик» при принятии антикризисной программы стал непреодолимым препятствием для Правительства С.В. Кириенко и явился далеко не последней причиной его отставки.

Одобрение парламентом кандидатуры Е.М. Примакова на пост Председателя Правительства позволило преодолеть серьезнейший политический кризис. Политическая стабилизация — несомненное достижение нынешнего Правительства. Но в оставшиеся полгода до выборов в парламент нужно выходить на новый этап работы — максимально использовать время для решения острых экономических задач.

В силу этого Правительство, все члены кабинета должны действовать как единая команда, сконцентрировавшись на важнейших финансово — экономических проблемах. При этом Правительство обязано руководствоваться прежде всего стратегическими целями, намеченными в Посланиях Президента. Исполнение своих прямых профессиональных обязанностей должно стать первейшим делом всех членов кабинета.

Согласие само по себе мало чего стоит, если за ним нет конкретных результатов в решении базовых экономических задач. Отсутствие ощутимых достижений в экономике может создать напряженность в отношениях Правительства и Государственной Думы, вернуть ее в режим конфронтации с исполнительной властью, к отказу в поддержке многих инициатив, в том числе в социальной и налоговой сферах.

Серьезные задачи стоят перед Администрацией Президента, которой следует работать более организованно, скоординированно с органами государственной власти, а главное — усилить контроль за исполнением решений Президента. К сожалению, в последнее время из-за бездействия отдельных руководителей и чиновников ею утрачены многие занимаемые позиции. Администрация должна не просто представлять Президента, а быть активным проводником его политики.

Администрация должна не просто представлять Президента, а быть активным проводником его политики.

Многие проблемы во взаимоотношениях внутри власти возникают из-за того, что организационное и правовое оформление властной вертикали в центре и на местах непростительно затянулось. И здесь опять встают вопросы к федеральному законодателю. Например, до сих пор до конца не реализована конституционная формула о единстве исполнительной власти в Российской Федерации. Даже в принятом Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации» не нашлось места для конкретизации этого важнейшего конституционного положения.

Вместе с тем недопустимо подменять проблему укрепления единства исполнительной вертикали и повышения ответственности региональных властей ностальгическими воспоминаниями о тех временах, когда федеральный центр мог в одностороннем порядке снимать и назначать руководителей субъектов Российской Федерации. Тем более опасно рассуждать о целесообразности отказа от существующего принципа избрания губернаторов населением региона или — переходе к выборам региональных руководителей местными законодательными органами.

С тех же позиций нужно подходить и к проблеме местного самоуправления. Ни Конституция, ни федеральное законодательство не позволяют посягать на выборность и независимость его органов.

Расширение прав и повышение самостоятельности регионов в ходе строительства федеративного государства — процесс объективный. Однако региональные власти еще не всегда юридически корректно и политически взвешенно используют свою самостоятельность. Поэтому одним из серьезных барьеров на пути к становлению нормальных федеративных отношений по-прежнему остается правовой нигилизм региональных органов власти, несоответствие конституций, уставов и законов ряда субъектов Российской Федерации нормам российской Конституции, а также несоблюдение местными властями законодательства, принятого в пределах компетенции Российской Федерации.

Случается, что органы государственной власти ряда субъектов Российской Федерации в одностороннем порядке предпринимают действия, прямо разрушающие единое правовое и экономическое пространство страны. И если к немногочисленным открытым сепаратистским выступлениям большинство региональных руководителей сегодня относятся так же негативно, как, например, к «грязным» избирательным технологиям, то методы так называемого мягкого сепаратизма, к сожалению, по-прежнему используются в массовом порядке. Пожалуй, самый высокий пик принятия регионами правовых и экономических решений, противоречащих федеральному законодательству, пришелся на дни августовского финансового кризиса 1998 года.

В частности, некоторые губернаторы пошли на фактическое «закрытие» своих регионов, предприняли попытки «запереть» товары и административно урегулировать цены на предметы первой необходимости. Так называемые антикризисные меры отдельных субъектов Российской Федерации заключались в установлении своих правил реализации алкогольной продукции и даже в создании собственных золотовалютных резервов, в установлении контроля над тарифами естественных монополий.

Конечно, можно попытаться оправдать стремление региональных и местных властей смягчить подобным образом последствия экономического кризиса. Но Государственная Дума и Правительство не должны запаздывать с реакцией на конкретные проблемы в регионах. Однако принцип «цель оправдывает средства» в данном случае не просто неприемлем, он опасен. Незаконными, антиконституционными мерами нельзя преодолеть экономические трудности в «отдельно взятом» регионе, зато можно объективно разрушить единое экономическое пространство страны.

Все это должно стать предметом самого пристального внимания членов Совета Федерации. Мудрость и компетентность этого органа не раз подтверждались решениями, принимаемыми в самые кризисные моменты новейшей российской истории.

Безусловно, федеральные органы власти должны использовать весь арсенал имеющихся в их распоряжении средств для борьбы с экономическим и правовым сепаратизмом регионов, с их недальновидными политическими шагами. Однако гораздо более важной и сложной является задача предупреждения и профилактики возникновения подобных ситуаций. Если федеральному центру не хватает для этой работы законодательных и административных рычагов, необходимо проработать и принять соответствующие законы, например об ответственности выборных лиц субъектов Российской Федерации за действия, нарушающие Конституцию Российской Федерации.

Думаю, также назрела необходимость срочной разработки правовых оснований введения прямого федерального правления на территории субъектов Российской Федерации, где нарушаются конституционные принципы, попираются права и свободы человека. Кроме того, необходимо как можно быстрее законодательно закрепить систему инструментов федерального контроля за законностью нормативных актов субъектов Федерации, предусматривающую, в частности, ведение федерального Регистра правовых актов субъектов Федерации и установление санкций за умышленное неподчинение должностных лиц правовым актам федеральных органов власти.

Требуется в короткие сроки разработать механизм реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации о признании неконституционными нормативно — правовых актов субъектов Федерации, противоречащих федеральному законодательству. Процедуры федерального принуждения могут быть также использованы в отношении органов государственной власти субъектов Федерации, нарушающих федеральные законы и судебные решения. Государственный контроль и федеральное принуждение на законной основе — обязательный элемент любой жизнеспособной федерации.

Особенно осторожно следует подходить к обсуждению проблемы досрочного прекращения полномочий избранных глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации и глав местного самоуправления. Тут есть два аспекта: политический и государственно — правовой. Политическая ответственность региональных и местных властей должна наступать в случае явных провалов в проведении экономической политики, невыполнения предвыборных обещаний. Эта ответственность могла бы наступать только при определенных условиях, таких как отзыв избирателями или досрочные выборы по инициативе представительных органов, и регулироваться законодательством субъектов Российской Федерации. И это — особая тема. В случае же грубого нарушения Конституции и федерального законодательства надо думать о государственно — правовой ответственности, например, о досрочном прекращении полномочий избранных руководителей судом по заявлению Президента или представительных органов. Однако и здесь должен действовать федеральный закон.

И это — особая тема. В случае же грубого нарушения Конституции и федерального законодательства надо думать о государственно — правовой ответственности, например, о досрочном прекращении полномочий избранных руководителей судом по заявлению Президента или представительных органов. Однако и здесь должен действовать федеральный закон.

При этом важно помнить, что подлинный федерализм предполагает взаимное согласование интересов федерального центра и регионов. Поэтому задача обеспечения неукоснительного соблюдения Конституции и федеральных законов на всей территории Российской Федерации должна решаться при безусловном соблюдении основополагающих принципов федеративных отношений и уважении прав и самостоятельности субъектов Федерации.

Не менее важной и актуальной проблемой является и необходимость ограничить возможности федерального центра незаконно вмешиваться в дела субъектов Российской Федерации, принимать экономически необоснованные решения, возлагающие на региональные власти обязательства, с которыми они не в состоянии справиться. Рецидивы унитаристского мышления и соответствующих ему методов действий федеральных органов власти не менее опасны для нашего еще не окрепшего федерализма, чем региональный сепаратизм.

Рецидивы унитаристского мышления и соответствующих ему методов действий федеральных органов власти не менее опасны для нашего еще не окрепшего федерализма, чем региональный сепаратизм.

Защита федеративных отношений — не только вопрос законодательства, но и трудная организационно — административная проблема. Если в отношении судебной системы вопрос принципиально решен, то с исполнительной вертикалью ясности пока нет. Региональные руководители, естественно, требуют передать наиболее важные территориальные органы в подчинение субъектов Федерации. Некоторые даже предлагают при этом сохранить федеральное финансирование указанных учреждений.

В настоящее время наблюдаются большие различия в порядке организации и деятельности территориальных органов федеральных министерств и ведомств. Результат — дублирование функций, излишние расходы на государственное управление. Эффективный мониторинг деятельности территориальных органов также до сих пор не налажен. Зачастую между территориальными подразделениями, действующими в одном субъекте Федерации, отсутствует необходимая согласованность и координация. А ведь именно на них возлагаются функции по федеральному контролю, в том числе за расходованием бюджетных средств и исполнением решений федеральной власти.

А ведь именно на них возлагаются функции по федеральному контролю, в том числе за расходованием бюджетных средств и исполнением решений федеральной власти.

Центр не проявляет должной активности при подборе кадров в структурах федеральной власти в регионах, не обеспечивает их надлежащим финансированием, перекладывая в результате часть расходов на субъекты Российской Федерации.

Конечно, проблема сложна и в одночасье не решается. Здесь нужен индивидуальный подход к каждому федеральному ведомству с учетом особенностей конкретных субъектов Российской Федерации и мнения руководителей регионов.

Однако в целом надо иметь в виду следующее: при образовании структур федеральной власти в территориях прежде всего надо исходить из Конституции Российской Федерации, закрепляющей предметы ведения Российской Федерации и предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. По предметам совместного ведения можно постепенно, на протяжении нескольких лет, перейти к исполнению федеральных функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Но и здесь, например, контрольные и, самое главное, надзорные полномочия не могут быть переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Но и здесь, например, контрольные и, самое главное, надзорные полномочия не могут быть переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Еще одним фактором, сдерживающим формирование единой исполнительной вертикали, является незавершенность процесса разграничения предметов ведения и распределения полномочий между Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением. В ситуации, когда до сих пор не приняты базовые законы в сфере федерализма, важное значение придается так называемым внутригосударственным договорам. Эти договоры и соглашения способствуют конкретизации общих принципов и направлений государственной, региональной и национальной политики.

Следует внимательно отнестись к раздающейся критике договорного процесса. Однако нельзя забывать, что на сегодняшний день заключено уже 42 договора с органами власти 46 субъектов Российской Федерации и более 250 конкретных соглашений к ним, в рамках которых регулируются многие вопросы хозяйственной жизни. При этом должно выполняться требование Указа Президента Российской Федерации о том, что подготовке и подписанию договоров предшествует приведение конституций (уставов) субъектов Российской Федерации и регионального законодательства в соответствие с Конституцией России.

Сила государства и эффективность власти напрямую зависят от работы государственного аппарата, от компетентности и честности самих проводников государственной политики. В 1997 и 1998 годах поставленные Президентом в предыдущих Посланиях задачи совершенствования организации системы государственной службы получили практическое воплощение. Наиболее важный шаг в этом направлении — подготовка проекта Кодекса Российской Федерации о государственной гражданской службе, который должен стать настоящим кодексом поведения «человека власти». Его принятие позволит повысить результативность функционирования государственного аппарата, сделать его более восприимчивым к современным требованиям, а также создать эффективные антикоррупционные механизмы. В целях укрепления государственного аппарата необходимо более внимательно отнестись к проблемам развития трудовых отношений, в том числе при принятии Трудового кодекса.

В соответствии со статьями 3, 10 и 11 Конституции органы власти образуются для осуществления государственно — властных полномочий. Но по-прежнему ни в законодательстве, ни на практике не реализуется «компетенционный» подход, согласно которому орган или должностное лицо вправе и обязаны делать только то, что непосредственно отнесено к их компетенции Конституцией, федеральными законами, актами Президента и Правительства. Любой выход за пределы установленной компетенции означает незаконное присвоение властных полномочий.

Но по-прежнему ни в законодательстве, ни на практике не реализуется «компетенционный» подход, согласно которому орган или должностное лицо вправе и обязаны делать только то, что непосредственно отнесено к их компетенции Конституцией, федеральными законами, актами Президента и Правительства. Любой выход за пределы установленной компетенции означает незаконное присвоение властных полномочий.

Необходимо на основании нормативных актов исчерпывающе определить статус государственных органов и их полномочия, а также условия несения ими ответственности. Разумеется, привлечение к материальной ответственности государственных органов в этом случае (а ведь фактически средства поступают из федерального бюджета) не снимает вопроса о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности конкретных лиц.

Нужно закрепить принцип бюджетного, а значит открытого и контролируемого, финансирования государственных органов только в пределах сметы расходов, предусмотренных в соответствующем бюджете. Искоренить саму возможность появления разного рода внебюджетных фондов, создаваемых ведомствами за счет взимаемых ими штрафов и расходуемых бесконтрольно на собственные нужды. По сути дела, это известная из российской истории «система кормления», когда государственные функции отдаются на откуп отдельному ведомству, что позволяет ему устанавливать для своих сотрудников особые условия оплаты.

Искоренить саму возможность появления разного рода внебюджетных фондов, создаваемых ведомствами за счет взимаемых ими штрафов и расходуемых бесконтрольно на собственные нужды. По сути дела, это известная из российской истории «система кормления», когда государственные функции отдаются на откуп отдельному ведомству, что позволяет ему устанавливать для своих сотрудников особые условия оплаты.

Финансирование всех государственных органов, государственных внебюджетных фондов и Центрального банка Российской Федерации должно осуществляться исключительно за счет средств соответствующего бюджета. Антиконституционна и практика участия органов государственной власти в коммерческой деятельности. Если органам государственной власти законом разрешено оказывать платные услуги, то средства от их оказания должны поступать в соответствующий бюджет и расходоваться на общегосударственные цели.

Сегодня одним из серьезных недостатков в построении системы государственных органов является сосредоточение в одних руках регулирующих, разрешительных и контрольных функций, что создает благоприятную почву для злоупотреблений и коррупции, о чем говорят результаты проверок некоторых министерств и ведомств, а также Банка России Счетной палатой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой России.

Однако продолжают готовиться проекты и принимаются нормативные акты, которые разрешают, например, правоохранительным органам торговать конфискованным имуществом, а полученные средства тратить на собственные нужды. Требуется существенный пересмотр нормативной базы, закрепляющей правовое положение органов исполнительной власти, федеральных внебюджетных фондов, а также Центрального банка Российской Федерации.

Укрепление вертикали государственной власти и совершенствование системы ее организации — сложный, многогранный процесс, требующий длительного согласованного участия государства и всего общества. И главными инструментами при решении этой задачи по-прежнему являются законодательное регулирование, бюджетный процесс и продуманная кадровая политика. Причем немаловажным моментом в работе с кадровым корпусом остаются ротация госслужащих из регионов в центр, повышение их управленческой квалификации и учет регионального и национального факторов.

Национальная (и не только кадровая) политика всегда была важнейшим инструментом укрепления федеративного государства. От того, насколько взвешенно и сбалансированно она будет проводиться, зависит не только само развитие федеративного государства, но и укрепление национальной безопасности и целостности России.

От того, насколько взвешенно и сбалансированно она будет проводиться, зависит не только само развитие федеративного государства, но и укрепление национальной безопасности и целостности России.

Преодоление межнациональных конфликтов на Северном Кавказе следует признать одной из наиболее острых проблем национальной политики. Об этом говорится во всех предыдущих Посланиях Президента России. В самые сжатые сроки необходимо рассмотреть, утвердить, а главное — последовательно реализовать продуманный комплекс мер в этом регионе. Он должен включать в себя весь необходимый арсенал социально — экономических, политических, информационных и культурно — просветительных шагов, направленных на разрешение существующих там противоречий. Стоит подумать и над предложением Государственной Думы о создании специального органа по координации деятельности федеральных структур исполнительной власти на Северном Кавказе. За состояние межнациональных отношений в регионе немалая ответственность возлагается на руководителей северокавказских субъектов Российской Федерации, местные органы власти, общественные движения и национально — культурные объединения.

По-прежнему главным источником напряженности на Северном Кавказе остается национальный экстремизм, который не только разрушает основы межнационального общения, но и несет прямую угрозу судьбам народов. К чему приводят рецидивы агрессивного национализма и шовинизма, мы видим на примере Чеченской Республики. Обещанная свобода и независимость обернулись для чеченского народа массовыми правонарушениями, терроризмом, самоизоляцией, отбросившей его далеко в прошлое. Это наглядный урок для всех, кто сеет семена розни и сепаратистских настроений.

В 1999 году у нас начала действовать европейская рамочная Конвенция о защите прав национальных меньшинств. Но пока не принят соответствующий федеральный закон, все еще велика вероятность появления в субъектах Российской Федерации норм законодательства, ущемляющих права отдельных народов и этнических групп и ведущих к обострению межнациональных конфликтов. Это прежде всего касается урегулирования проблем с представителями казачества в республиках Российской Федерации, а также с выходцами из государств Закавказья и Средней Азии на юге России.

В проблеме укрепления власти есть еще один важнейший аспект — роль органов местного самоуправления.

В 1998 году Россия ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления, в соответствии с которой органы местного самоуправления, обеспечивающие одновременно эффективное и приближенное к гражданам управление, признаны одной из базовых основ демократического строя. Большое значение для развития местного самоуправления имеет принятие Бюджетного кодекса. В прошлом году велась работа по созданию долгосрочной концепции государственной политики по развитию местного самоуправления Российской Федерации.

Важным событием в политической жизни страны стало учреждение муниципалитетами Конгресса муниципальных образований Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации эта инициатива была одобрена, а также определены принципы взаимодействия Конгресса с федеральными органами государственной власти.

Уже принят целый ряд федеральных законов и более 1300 нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере местного самоуправления. Однако эти нормативные акты, принятые в разное время, зачастую противоречат друг другу.

Однако эти нормативные акты, принятые в разное время, зачастую противоречат друг другу.

Все это происходит на фоне активного законотворчества субъектов Российской Федерации при нерешенности многих вопросов, связанных с правом передачи органам местного самоуправления исполнения ряда государственных полномочий.

Известно, что в системе организации власти местное самоуправление максимально приближено к населению. Именно этот уровень власти является фундаментом российской системы народовластия. Конституция России закрепляет значимость местных интересов и гарантирует самостоятельность местного самоуправления.

Однако в целом ряде субъектов Федерации до сих пор отсутствуют полноценные органы местного самоуправления, например в Республиках Алтай, Коми, Тыва и Ингушской Республике. В Республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия и некоторых других они созданы не на всей территории. С нарушением требований федерального законодательства избраны отдельные органы местного самоуправления в Калмыкии. Это не только ущемляет права граждан на участие в местном самоуправлении, но и делает практически невозможным проведение на этих территориях выборов в органы государственной власти. Поскольку закон требует, чтобы формирование избирательных комиссий проходило при обязательном участии органов местного самоуправления, — под угрозой нормальное проведение выборов и в 1999, и в 2000 годах.

Это не только ущемляет права граждан на участие в местном самоуправлении, но и делает практически невозможным проведение на этих территориях выборов в органы государственной власти. Поскольку закон требует, чтобы формирование избирательных комиссий проходило при обязательном участии органов местного самоуправления, — под угрозой нормальное проведение выборов и в 1999, и в 2000 годах.

Дело усугубляется тем, что на указанных территориях не могут собираться местные налоги и сборы. Они в соответствии с законодательством также устанавливаются представительными органами местного самоуправления. При отсутствии же местного самоуправления практически повсеместно налоги взимаются по решениям органов государственной власти, что прямо противоречит Конституции Российской Федерации. Это, в свою очередь, ведет к нарушению принципа разделения властей и нанесению ущерба государственным интересам Российской Федерации.

Задачу укрепления власти невозможно решить без восстановления доверия общества к государству. К сожалению, сегодня оно в значительной степени подорвано. Такое положение дел сказывается не только на общественно — политической атмосфере в стране, но и вдобавок приносит крайне негативные экономические результаты. Наиболее ярко это проявилось летом прошлого года, когда недоверие граждан к действиям власти сыграло свою отрицательную роль, усугубив развитие финансового кризиса, и фактически способствовало обвалу банковской системы.

К сожалению, сегодня оно в значительной степени подорвано. Такое положение дел сказывается не только на общественно — политической атмосфере в стране, но и вдобавок приносит крайне негативные экономические результаты. Наиболее ярко это проявилось летом прошлого года, когда недоверие граждан к действиям власти сыграло свою отрицательную роль, усугубив развитие финансового кризиса, и фактически способствовало обвалу банковской системы.

Серьезным препятствием в установлении доверительных взаимоотношений общества и государства является информационная закрытость органов государственной власти, и в первую очередь федеральных министерств и ведомств. Нередко приходится слышать от самых разных руководителей, что, несмотря на все их старания взаимодействовать со средствами массовой информации, журналисты постоянно пишут «не то» и «не так». На самом деле во многих случаях речь идет о неумении формировать честную, взвешенную, профессиональную информационную политику. При этом, конечно, тем же требованиям должны соответствовать и сами СМИ.

Но опыт многих цивилизованных стран показывает, что именно информационная открытость органов государственной власти является здесь решающим фактором.

2.1. Конституция Российской Федерации и политическая стабильность общества 2.3. Выборы 1999 года — шаг в будущее

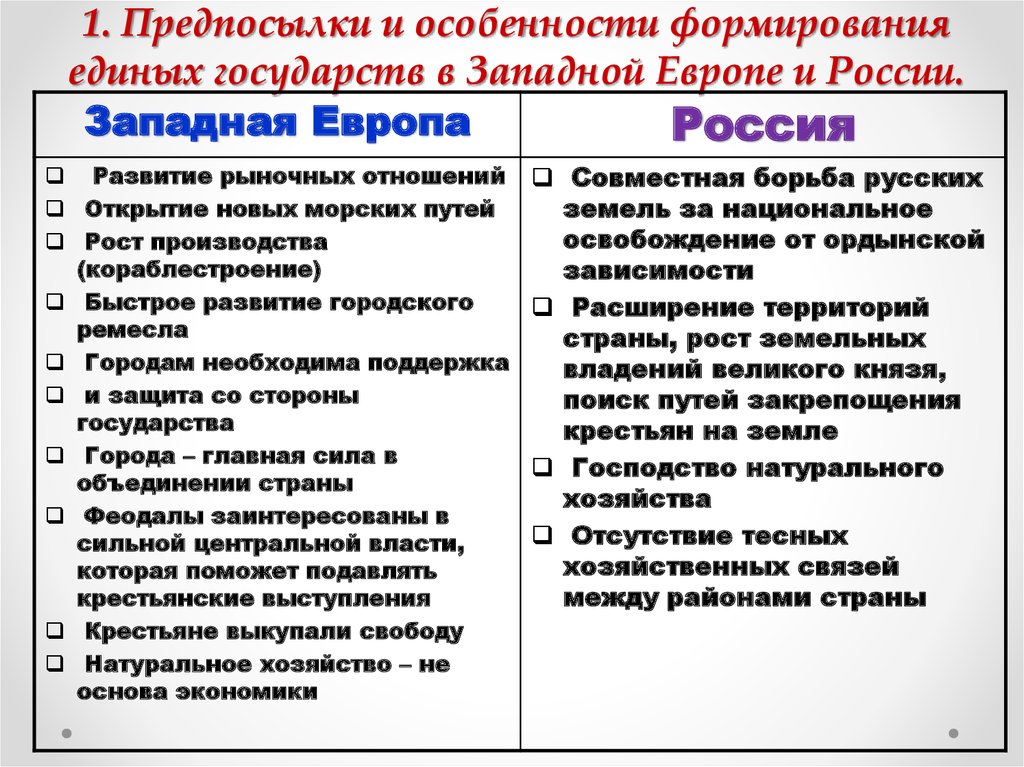

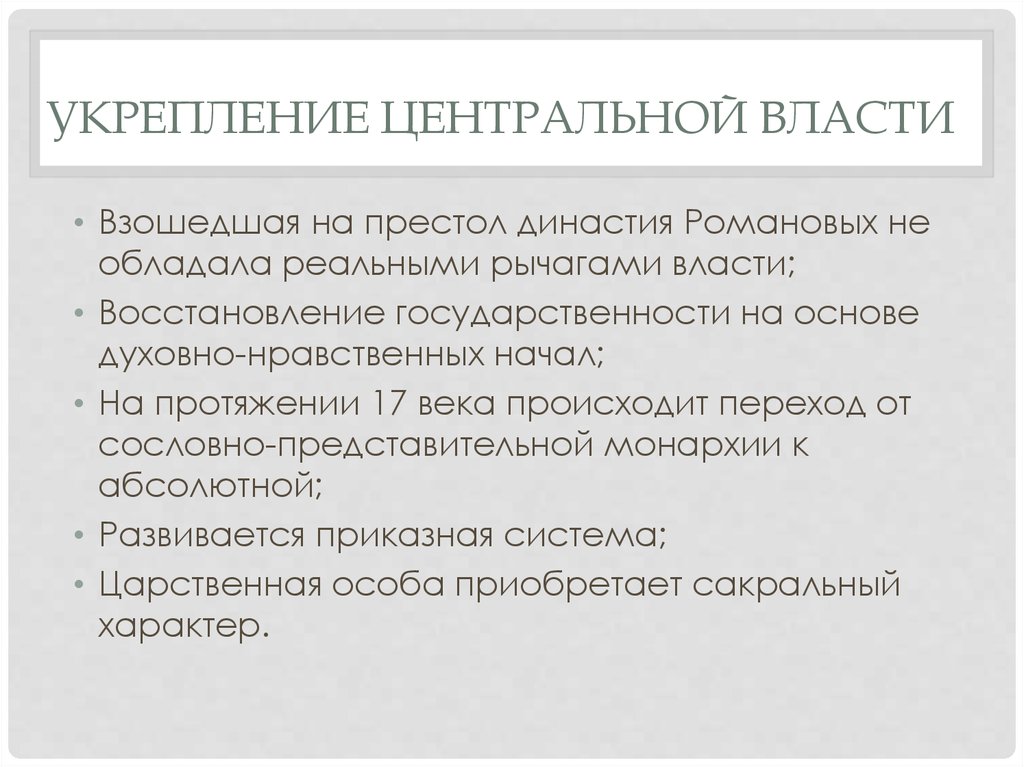

14. Укрепление центральной власти в странах Европы в 13-16 в.

В начале 14в в

европейских государствах происходит

укрепление центральной власти королей,

обеспечивших подчинение крупнейших

феодалов и осуществивших объединение

стран. Своей властью короли распускали

вооруженные формирования феодалов,

запрещали строительство частных замков,

отменяли феодальный суд, ликвидировали

вассальную зависимость мелких феодалов,

подчинив их непосредственно королю.

Для того, чтобы обеспечить поддержку

населения, королевская власть сформировала

сословно-представительные органы

управления. В большинстве стран Европы

было отменено крепостное право. Получив

личную свободу, крестьяне смогли

значительно интенсифицировать с/х-ное

производство, пополнить свободной

рабочей силой рынки труда в городах. Оживление экономики обеспечило увеличение

численности населения Европы и рост

средней продолжительности жизни.

Оживление экономики обеспечило увеличение

численности населения Европы и рост

средней продолжительности жизни.

15. Династическая борьба в 70-90 года 14века. Кревская уния и ее результаты.

После смерти Ольгерда

в княжестве разгорелась борьба за

власть. Своим преемником Ольгерд назначил

старшего сына от второго брака Ягайло.

В оппозиции оказался старший сын от

первого брака Андрей Полоцкий. Ягайло

заключил соглашение сТевтонским и

Ливонским орденами и стал искать союзника

через заключение династического брака.

Выбор пал па Польшу, где королевой была

объявлена 12-летняя Ядвига. 14 августа

1385 года в Креве представители Польского

королевства и Ягайло подписали соглашение,

согласно которому великий князь вместе

с братьями и населением переходит в

католичество, передает казну и присоединяет

литовские земли к Польше. В 1386 г Ягайло

принимает католическую веру, женится

на Ядвиг и становится польским королем

и великим князем литовским Владиславом.

Заключение Кревской унии вызвало

недовольство среди православной

феодальной знати. Возглавил эту борьбу

сын Кейстута гродненский князь Витовт.

Он заключил союз с крестоносцами и,

выдав свою дочь замуж за московского

князя Василия Дмитриевича, заручился

поддержкой Москвы. В августе 1392 борьба

Ягайло и Витовта завершилась подписанием

Островского Соглашения.

Возглавил эту борьбу

сын Кейстута гродненский князь Витовт.

Он заключил союз с крестоносцами и,

выдав свою дочь замуж за московского

князя Василия Дмитриевича, заручился

поддержкой Москвы. В августе 1392 борьба

Ягайло и Витовта завершилась подписанием

Островского Соглашения.

16. Внутренняя и внешняя политика Витовта

Заключение Кревской унии вызвало недовольство среди православной феодальной знати. Возглавил эту борьбу сын Кейстута гродненский князь Витовт. Он заключил союз с крестоносцами и, выдав свою дочь замуж за московского князя Василия Дмитриевича, заручился поддержкой Москвы. В августе 1392 борьба Ягайло и Витовта завершилась подписанием Островского Соглашения.

Витовт в течении 50

лет проводил активную внешнюю политику.

Он стремился присоединить к ВКЛ земли

Московской Руси, подчинить недовольных

его политикой князей. Многие удельные

княжества были превращены в наместничества

и управлялись назначенными великим

князем наместниками. В 90-е годы Витовт

присоединил смоленские, черниговские

земли. В своей политике князь заключил

соглашение с татарским ханом Тахтомышем,

свергнутым с престола. Витовт согласился

помочь хану вернуть власть в Орде взамен

на владение русской землей. Однако в

битве на реке Ворксле армия Витовта

была разгромлена татарами.

В своей политике князь заключил

соглашение с татарским ханом Тахтомышем,

свергнутым с престола. Витовт согласился

помочь хану вернуть власть в Орде взамен

на владение русской землей. Однако в

битве на реке Ворксле армия Витовта

была разгромлена татарами.

Стабилизировав положение на восток, Витовт вместе с Ягайло начали подготовку к войне с Тевтонским орденом. В мае 1409 в Жемонтии началось восстание против ордена.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410г. Крестоносцы были разгромлены, погибло все руководство Тевтонского ордена.

Во время княжения Витовта ВКЛ превратилось в одно из самых крупных и мощных государств Европы.

В конце жизни Витовт предпринял попытку получить королевский титул, короноваться королем ВКЛ.

Более сильное центральное правительство

Социальные предпосылки создания более сильного центрального правительства

Ли Цинюань

В 1783 году, когда британцы и американцы подписали Парижский договор, в котором указывалось, что Великобритания признает независимость Соединенных Штатов, американский народ в конечном счете одержал победу Революции. Но чтобы создать нацию, американцам нужно было сделать больше, чем просто завоевать свою независимость.

Как и многие новорожденные страны, эта страна в первые несколько лет находилась в состоянии хаоса. Период после Войны за независимость характеризовался экономической депрессией и политическим кризисом по той причине, что все тринадцать штатов были слабо связаны друг с другом только Статьями Конфедерации (написанными в 1777 году Джоном Диксоном и ратифицированными в 1781 году). Каждое государство оставалось суверенным и могло действовать по-своему. Между тем, Статьи Конфедерации не устанавливали исполнительные и судебные органы для обеспечения соблюдения законов. Единственной ветвью центральной власти был однопалатный Конгресс, где каждый штат имел один голос. Конгресс не имел права взимать налоги или регулировать торговлю; его основными функциями были международные отношения, дела Индии и западные земли. Для поправки требовалось единогласное согласие, что делало реформы практически невозможными.

Но чтобы создать нацию, американцам нужно было сделать больше, чем просто завоевать свою независимость.

Как и многие новорожденные страны, эта страна в первые несколько лет находилась в состоянии хаоса. Период после Войны за независимость характеризовался экономической депрессией и политическим кризисом по той причине, что все тринадцать штатов были слабо связаны друг с другом только Статьями Конфедерации (написанными в 1777 году Джоном Диксоном и ратифицированными в 1781 году). Каждое государство оставалось суверенным и могло действовать по-своему. Между тем, Статьи Конфедерации не устанавливали исполнительные и судебные органы для обеспечения соблюдения законов. Единственной ветвью центральной власти был однопалатный Конгресс, где каждый штат имел один голос. Конгресс не имел права взимать налоги или регулировать торговлю; его основными функциями были международные отношения, дела Индии и западные земли. Для поправки требовалось единогласное согласие, что делало реформы практически невозможными. Новостная рассылка от 29 августа.1787 год в Филадельфии показал состояние того времени: ни один штат никогда не строил никаких дорог и не перестраивал рек, они хотят посмотреть, сделает ли центральное правительство такую необходимую работу. Торговые и производственные компании прекратили свою деятельность, они ждут, какую защиту и вознаграждение они могут получить от национальных коммерческих правил… Держатели облигаций всегда беспокоились о том, что их облигации могут превратиться в макулатуру, но сегодня они все свои надежды на открытое, стабильное новое правительство. Даже бедные фермеры и угнетенные арендаторы надеются, что новое правительство освободит их, они ждут, защитит ли правительство их от индейцев, когда они живут на границе. (Уилсон 1986:257)

Теперь, когда центральное правительство не имело власти контролировать деловую активность или напрямую взимать налоги, оно не могло получить никаких денег, чтобы расплатиться со своими долгами и чиновниками. Поскольку на конгресс штата не было ограничений или судебного контроля, штаты ссорились по многим вопросам.

Новостная рассылка от 29 августа.1787 год в Филадельфии показал состояние того времени: ни один штат никогда не строил никаких дорог и не перестраивал рек, они хотят посмотреть, сделает ли центральное правительство такую необходимую работу. Торговые и производственные компании прекратили свою деятельность, они ждут, какую защиту и вознаграждение они могут получить от национальных коммерческих правил… Держатели облигаций всегда беспокоились о том, что их облигации могут превратиться в макулатуру, но сегодня они все свои надежды на открытое, стабильное новое правительство. Даже бедные фермеры и угнетенные арендаторы надеются, что новое правительство освободит их, они ждут, защитит ли правительство их от индейцев, когда они живут на границе. (Уилсон 1986:257)

Теперь, когда центральное правительство не имело власти контролировать деловую активность или напрямую взимать налоги, оно не могло получить никаких денег, чтобы расплатиться со своими долгами и чиновниками. Поскольку на конгресс штата не было ограничений или судебного контроля, штаты ссорились по многим вопросам. Помимо внутренних проблем молодой нации приходилось нести и проблемы, связанные с зарубежными странами. В этих хаотических условиях большинство американцев ожидали создания нового правительства, чтобы можно было защитить их права и интересы.

Помимо внутренних проблем молодой нации приходилось нести и проблемы, связанные с зарубежными странами. В этих хаотических условиях большинство американцев ожидали создания нового правительства, чтобы можно было защитить их права и интересы.

Тяжелая экономическая ситуация 1780-х годов

После основания Соединенных Штатов наиболее насущными проблемами, которые американцы хотели решить, были экономические проблемы. Американская революция истощила людские и материальные ресурсы, и восстановление и развитие экономики стало самой неотложной задачей американского народа. Однако выполнить эту задачу было трудно, поскольку Статьи Конфедерации не наделяли центральное правительство достаточными полномочиями. Хуже всего то, что центральное правительство не имело полномочий по налогообложению и регулированию торговли, поэтому внутренняя экономика пришла в упадок.

Война за независимость взвалила на молодую нацию огромный долг. В 1784 году общий федеральный долг составлял почти 40 миллионов долларов. Из этой суммы 8 миллионов долларов были должны правительствам Франции и Нидерландов. Из внутреннего долга государственные облигации, известные как кредитно-кассовые сертификаты, достигли суммы 11,5 млн долларов, сертификаты по процентной задолженности 3,1 млн долларов и континентальные сертификаты 16,7 млн долларов. Чтобы выплатить проценты и основную часть долга, Конгресс дважды предлагал поправку к статьям, предоставляющую им право устанавливать пятипроцентную пошлину на импорт, но для внесения поправок требовалось согласие всех тринадцати штатов. Сбор 1781 года не удался из-за сопротивления Род-Айленда, а сбор 1783 года был отклонен Нью-Йорком. Без стабильных доходов Конгресс не мог выплатить долг, оплатить военные расходы, выплатить пенсии офицерам и даже не мог выплатить проценты по долгу.

Из-за задержки и неопределенности платежа стоимость сертификатов значительно обесценилась. Разновидность ссудных офисов упала до 20 центов за доллар, в то время как континентальные сертификаты упали до 10 центов.

Из этой суммы 8 миллионов долларов были должны правительствам Франции и Нидерландов. Из внутреннего долга государственные облигации, известные как кредитно-кассовые сертификаты, достигли суммы 11,5 млн долларов, сертификаты по процентной задолженности 3,1 млн долларов и континентальные сертификаты 16,7 млн долларов. Чтобы выплатить проценты и основную часть долга, Конгресс дважды предлагал поправку к статьям, предоставляющую им право устанавливать пятипроцентную пошлину на импорт, но для внесения поправок требовалось согласие всех тринадцати штатов. Сбор 1781 года не удался из-за сопротивления Род-Айленда, а сбор 1783 года был отклонен Нью-Йорком. Без стабильных доходов Конгресс не мог выплатить долг, оплатить военные расходы, выплатить пенсии офицерам и даже не мог выплатить проценты по долгу.

Из-за задержки и неопределенности платежа стоимость сертификатов значительно обесценилась. Разновидность ссудных офисов упала до 20 центов за доллар, в то время как континентальные сертификаты упали до 10 центов. Большинство американцев, получивших сертификаты, были фермерами, владельцами магазинов, мелкими торговцами и ветеранами со скромным достатком. Им нужны были деньги, чтобы вести свой бизнес или ферму, кормить семью или просто выживать. Им часто приходилось продавать свои сертификаты спекулянтам за небольшую часть их номинальной стоимости. Страдание от таких больших потерь привело к еще более тяжелой жизни этих людей.

Без мощного национального правительства, регулирующего торговлю, торговле между штатами мешало множество ограничительных государственных тарифов и коммерческих правил. Конгрессы штатов имели право издавать собственные законы и собирать налоги. Местничество заставляло их ставить барьеры для товаров из других государств, поэтому торговля между государствами не могла развиваться. Например, в 1781 году штат Нью-Йорк решил взимать высокие налоги с сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Нью-Джерси и Коннектикута. Нью-Джерси немедленно предпринял мстительные меры по введению налога в размере 1800 долларов в год на маяки нью-йоркских портов, расположенных на его территории.

Большинство американцев, получивших сертификаты, были фермерами, владельцами магазинов, мелкими торговцами и ветеранами со скромным достатком. Им нужны были деньги, чтобы вести свой бизнес или ферму, кормить семью или просто выживать. Им часто приходилось продавать свои сертификаты спекулянтам за небольшую часть их номинальной стоимости. Страдание от таких больших потерь привело к еще более тяжелой жизни этих людей.

Без мощного национального правительства, регулирующего торговлю, торговле между штатами мешало множество ограничительных государственных тарифов и коммерческих правил. Конгрессы штатов имели право издавать собственные законы и собирать налоги. Местничество заставляло их ставить барьеры для товаров из других государств, поэтому торговля между государствами не могла развиваться. Например, в 1781 году штат Нью-Йорк решил взимать высокие налоги с сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Нью-Джерси и Коннектикута. Нью-Джерси немедленно предпринял мстительные меры по введению налога в размере 1800 долларов в год на маяки нью-йоркских портов, расположенных на его территории. Каждое государство хотело защитить свои экономические интересы, поэтому такие конфликты между государствами были очень распространены.

Бесполезность принятия торгового законодательства в рамках конфедеративного государства также была продемонстрирована в отношении навигационных законов. Долгое время Великобритания сбрасывала на американский рынок свои дешевые товары и закупала сырье и сельскохозяйственные продукты в южных штатах США по очень низкой цене. Чтобы изменить неблагоприятный торговый баланс, многие государства приложили все усилия, чтобы принять некоторые меры. В 1784 году северные законодательные органы начали наказывать британское судоходство, налагая дополнительные пошлины на товары, ввозимые в британские порты. Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Нью-Йорк удвоили тарифы на товары, прибывающие на британских судах, а Род-Айленд утроил их. Однако ни один из этих законов не оказался эффективным. По-видимому, британские грузоотправители могли отправиться в близлежащие штаты и использовать их в качестве баз для распределения европейских товаров и получения американской продукции.

Каждое государство хотело защитить свои экономические интересы, поэтому такие конфликты между государствами были очень распространены.

Бесполезность принятия торгового законодательства в рамках конфедеративного государства также была продемонстрирована в отношении навигационных законов. Долгое время Великобритания сбрасывала на американский рынок свои дешевые товары и закупала сырье и сельскохозяйственные продукты в южных штатах США по очень низкой цене. Чтобы изменить неблагоприятный торговый баланс, многие государства приложили все усилия, чтобы принять некоторые меры. В 1784 году северные законодательные органы начали наказывать британское судоходство, налагая дополнительные пошлины на товары, ввозимые в британские порты. Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Нью-Йорк удвоили тарифы на товары, прибывающие на британских судах, а Род-Айленд утроил их. Однако ни один из этих законов не оказался эффективным. По-видимому, британские грузоотправители могли отправиться в близлежащие штаты и использовать их в качестве баз для распределения европейских товаров и получения американской продукции. При Конфедерации законы о судоходстве были бесполезны.

Что еще хуже, валюта в то время находилась в запутанном состоянии. «В 1784 году вся монета страны, за исключением медяков, была произведена иностранными монетными дворами. Английские гинеи, кроны, шиллинги и пенсы все еще расплачивались за прилавки магазинов и таверн, и к ним примешивалось много французских, испанских и некоторых Немецкие монеты… Стоимость золотых монет, выраженная в долларах, была почти одинаковой по всей стране. Но доллар и серебряные монеты, рассматриваемые как доли доллара, имели не менее пяти различных значений» (McMaster, Vol. 11891:190-191). Кроме того, чрезвычайно неблагоприятный торговый баланс с зарубежными странами быстро истощал твердые деньги из Соединенных Штатов. Стремясь облегчить положение, но в результате значительно усугубив его, несколько штатов начали выпускать бумажные деньги; и это было вдобавок к огромному количеству бумаги, напечатанной во время революции и стоившей теперь лишь малую часть ее номинальной стоимости.

При Конфедерации законы о судоходстве были бесполезны.

Что еще хуже, валюта в то время находилась в запутанном состоянии. «В 1784 году вся монета страны, за исключением медяков, была произведена иностранными монетными дворами. Английские гинеи, кроны, шиллинги и пенсы все еще расплачивались за прилавки магазинов и таверн, и к ним примешивалось много французских, испанских и некоторых Немецкие монеты… Стоимость золотых монет, выраженная в долларах, была почти одинаковой по всей стране. Но доллар и серебряные монеты, рассматриваемые как доли доллара, имели не менее пяти различных значений» (McMaster, Vol. 11891:190-191). Кроме того, чрезвычайно неблагоприятный торговый баланс с зарубежными странами быстро истощал твердые деньги из Соединенных Штатов. Стремясь облегчить положение, но в результате значительно усугубив его, несколько штатов начали выпускать бумажные деньги; и это было вдобавок к огромному количеству бумаги, напечатанной во время революции и стоившей теперь лишь малую часть ее номинальной стоимости. Расширение денежного обращения и последующее обесценивание денег немедленно привели к соответствующему росту цен. Из-за нехватки твердых денег заработная плата упала, а в городах выросла безработица. У фермеров часто возникали проблемы с уплатой налогов на недвижимость, что приводило к потере права выкупа заложенного имущества и большим человеческим страданиям.

Короче говоря, экономическая ситуация 1780-х годов была хаотичной и ужасной. Большинство американцев были свидетелями того, как правительство Конфедерации не могло контролировать денежную массу, выплачивать долги или регулировать и поощрять внешнюю и внутреннюю торговлю. Неудивительно, что эти люди осознали безжалостную необходимость создания более сильного центрального правительства.

Расширение денежного обращения и последующее обесценивание денег немедленно привели к соответствующему росту цен. Из-за нехватки твердых денег заработная плата упала, а в городах выросла безработица. У фермеров часто возникали проблемы с уплатой налогов на недвижимость, что приводило к потере права выкупа заложенного имущества и большим человеческим страданиям.

Короче говоря, экономическая ситуация 1780-х годов была хаотичной и ужасной. Большинство американцев были свидетелями того, как правительство Конфедерации не могло контролировать денежную массу, выплачивать долги или регулировать и поощрять внешнюю и внутреннюю торговлю. Неудивительно, что эти люди осознали безжалостную необходимость создания более сильного центрального правительства.

Политический кризис 1780-х годов

В соответствии со Статьями Конфедерации на бумаге Конгресс имел право регулировать иностранные дела, войну и назначать военных, контролировать дела Индии, занимать деньги, определять стоимость монет и выпускать кредитные векселя. В действительности, однако, Статьи не давали Конгрессу полномочий навязывать штатам свои просьбы о деньгах или войсках. Конгресс мог принимать законы, но не мог заставить штаты их соблюдать. Каждое государство сохраняло свою суверенную независимость и контролировало все свои внутренние дела и редко подчинялось приказам центрального правительства. Таким образом, центральное правительство не пользовалось уважением и не могло многого добиться. Поскольку центральное правительство было сильно ограничено в своих полномочиях и не могло хорошо контролировать отдельные штаты, внутриполитическая ситуация была опасной.

В действительности, однако, Статьи не давали Конгрессу полномочий навязывать штатам свои просьбы о деньгах или войсках. Конгресс мог принимать законы, но не мог заставить штаты их соблюдать. Каждое государство сохраняло свою суверенную независимость и контролировало все свои внутренние дела и редко подчинялось приказам центрального правительства. Таким образом, центральное правительство не пользовалось уважением и не могло многого добиться. Поскольку центральное правительство было сильно ограничено в своих полномочиях и не могло хорошо контролировать отдельные штаты, внутриполитическая ситуация была опасной.

1. Иностранные угрозы и нарушения Конфедерации

Конгресс Конфедерации так мало командовал и имел так мало власти над штатами и, следовательно, над внешней политикой, что другие страны либо игнорировали молодые Соединенные Штаты, либо грубо преследовали их интересы, не опасаясь возмездия. Великобритания не желала отделяться от Америки и сохранила ряд фортов на северо-западной границе Соединенных Штатов. Чтобы подавить новорожденную страну политически и экономически, она блокировала побережье Соединенных Штатов своим сильным флотом и запретила американскому народу торговать с Вест-Индией. Тем временем он снабжал индейцев и побуждал их совершать набеги на приграничные поселения. Франция также не установила подлинно равноправных и дружественных отношений с Соединенными Штатами. После американской революции он открыл лишь несколько гаваней в Вест-Индии и позволил проходить американским кораблям с небольшой грузоподъемностью. Тем временем Франция заблокировала несколько важных устьев рек, чтобы монополизировать рынок. Испания также смотрела на Соединенные Штаты, как тигр, высматривающий свою добычу. Он занимал запад Миссисипи, а также западную и восточную Флориду. Кроме того, в 1784 году он перекрыл устье реки Миссисипи, чтобы запретить американским кораблям проходить через Новый Орлеан. Как и Великобритания, Испания снабжала индейцев на юго-западе и поощряла штаты на юго-западе покинуть американскую землю.

Чтобы подавить новорожденную страну политически и экономически, она блокировала побережье Соединенных Штатов своим сильным флотом и запретила американскому народу торговать с Вест-Индией. Тем временем он снабжал индейцев и побуждал их совершать набеги на приграничные поселения. Франция также не установила подлинно равноправных и дружественных отношений с Соединенными Штатами. После американской революции он открыл лишь несколько гаваней в Вест-Индии и позволил проходить американским кораблям с небольшой грузоподъемностью. Тем временем Франция заблокировала несколько важных устьев рек, чтобы монополизировать рынок. Испания также смотрела на Соединенные Штаты, как тигр, высматривающий свою добычу. Он занимал запад Миссисипи, а также западную и восточную Флориду. Кроме того, в 1784 году он перекрыл устье реки Миссисипи, чтобы запретить американским кораблям проходить через Новый Орлеан. Как и Великобритания, Испания снабжала индейцев на юго-западе и поощряла штаты на юго-западе покинуть американскую землю. Однако, столкнувшись с угрозами и нарушениями извне, Конгресс Конфедерации не мог эффективно проводить оборонительные или наступательные военные операции под своей собственной властью, Конгресс не мог набирать войска или вводить и собирать налоги для поддержки таких операций.

Соответственно, у Конгресса Конфедерации не было военной мощи, чтобы поддержать дипломатические требования. Например, когда Испания в 1784 году закрыла порт Нового Орлеана для американской торговли, Конгресс отправил Джона Джея в Мадрид для достижения условий по открытию Миссисипи для американцев. Вместо этого Джей подписал соглашение, которое игнорировало проблему Миссисипи в обмен на коммерческие преимущества в интересах Северо-Востока (Договор Джея-Гардоки). Конгресс отклонил договор, и вопрос тлел десять лет. Конгресс также требовал земли на Западе, все еще оккупированные британцами и испанцами, но не мог бросить вызов этим народам за контроль над землей. Свобода открытого моря была важна для многих штатов, как для тех, у кого были интересы в области судоходства, таких как Массачусетс, так и для тех, у кого были сельскохозяйственные и, следовательно, экспортные интересы, таких как Вирджиния, Каролины и Джорджия, но Конфедерация не могла угрожать британцам из-за их высокого положения.

Однако, столкнувшись с угрозами и нарушениями извне, Конгресс Конфедерации не мог эффективно проводить оборонительные или наступательные военные операции под своей собственной властью, Конгресс не мог набирать войска или вводить и собирать налоги для поддержки таких операций.

Соответственно, у Конгресса Конфедерации не было военной мощи, чтобы поддержать дипломатические требования. Например, когда Испания в 1784 году закрыла порт Нового Орлеана для американской торговли, Конгресс отправил Джона Джея в Мадрид для достижения условий по открытию Миссисипи для американцев. Вместо этого Джей подписал соглашение, которое игнорировало проблему Миссисипи в обмен на коммерческие преимущества в интересах Северо-Востока (Договор Джея-Гардоки). Конгресс отклонил договор, и вопрос тлел десять лет. Конгресс также требовал земли на Западе, все еще оккупированные британцами и испанцами, но не мог бросить вызов этим народам за контроль над землей. Свобода открытого моря была важна для многих штатов, как для тех, у кого были интересы в области судоходства, таких как Массачусетс, так и для тех, у кого были сельскохозяйственные и, следовательно, экспортные интересы, таких как Вирджиния, Каролины и Джорджия, но Конфедерация не могла угрожать британцам из-за их высокого положения. передала односторонность в отношении открытого моря.

передала односторонность в отношении открытого моря.

2. Домашнее недовольство и бунты

Самой большой слабостью федерального правительства в соответствии со Статьями Конфедерации была его неспособность регулировать торговлю и взимать налоги. Иногда штаты отказывались дать правительству необходимые ему деньги и вступали друг с другом в тарифные войны, почти парализуя торговлю между штатами. Правительство не могло выплатить долги, которые оно взяло во время революции, в том числе выплату солдатам, сражавшимся на войне, и гражданам, которые предоставили припасы для дела. Поскольку экономика не могла развиваться, а страну нельзя было защитить, американский народ постепенно потерял доверие к своему правительству.

Большинство американцев становилось все более и более неудовлетворенным нынешней системой и страстно желало изменить нынешнюю ситуацию. Они ясно показали свое общее мнение: из-за отсутствия регулирования и защиты американская промышленность и торговля вымирали. Они сожалели о неспособности Конгресса иметь все полномочия для решения внутренних проблем и надеялись, что штаты наделят Конгресс такими полномочиями. Например, будучи центрами промышленности, торговли и судоходства, такие города, как Балтимор, Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон, очень серьезно относились к созданию нового правительства. Все они подали свои петиции в Конгресс. В петиции Балтимора описывался упадок отечественной промышленности и торговли, когда каждый штат поступал по-своему. В нем говорилось: «Мы надеемся, что наша страна сможет избавиться от торговых оков, сковывавших ее столько лет, чтобы она смогла найти и получить настоящую прибыль и обрести реальную экономическую независимость» (Источники и документы Конституции Соединенных Штатов). , вторая серия, 1492-1810: 175). В петиции Нью-Йорка говорилось, что они надеялись увидеть процветание своей страны, но иностранная дискриминация и ограничительные государственные тарифы разбили их мечты. Они тщетно боролись и всегда ожидали нового правительства, у которого было бы достаточно власти, чтобы остановить это растущее бедствие и защитить местную промышленность и торговлю.

Они сожалели о неспособности Конгресса иметь все полномочия для решения внутренних проблем и надеялись, что штаты наделят Конгресс такими полномочиями. Например, будучи центрами промышленности, торговли и судоходства, такие города, как Балтимор, Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон, очень серьезно относились к созданию нового правительства. Все они подали свои петиции в Конгресс. В петиции Балтимора описывался упадок отечественной промышленности и торговли, когда каждый штат поступал по-своему. В нем говорилось: «Мы надеемся, что наша страна сможет избавиться от торговых оков, сковывавших ее столько лет, чтобы она смогла найти и получить настоящую прибыль и обрести реальную экономическую независимость» (Источники и документы Конституции Соединенных Штатов). , вторая серия, 1492-1810: 175). В петиции Нью-Йорка говорилось, что они надеялись увидеть процветание своей страны, но иностранная дискриминация и ограничительные государственные тарифы разбили их мечты. Они тщетно боролись и всегда ожидали нового правительства, у которого было бы достаточно власти, чтобы остановить это растущее бедствие и защитить местную промышленность и торговлю. Петиционеры из Филадельфии и Бостона просили правительство защитить их судостроительную промышленность. Они жаловались, что судостроительная промышленность здесь сильно пришла в упадок, и призвали правительство обратить внимание на то, что после революции Англия приняла законы, запрещающие американским кораблестроителям строить корабли для английских заказчиков. Чтобы омолодить судостроительную промышленность, защита со стороны федерального правительства была необходима.

В армии распространялось чувство недовольства. Поскольку после американской революции экономическая ситуация быстро ухудшилась, у солдат возникла задолженность по зарплате. Большинство их семей погрязли в долгах, поэтому их негодование накалялось. Они страстно хотели изменить сложившуюся ситуацию и требовали демократизации политической жизни. Однако у центрального правительства не было полномочий для решения проблем. В марте 1783 года, когда войска Вашингтона были размещены в Ньюбурге у реки Гудзон, недовольные солдаты составили Ньюбургское обращение, чтобы выразить свое стремление к хорошим условиям жизни и демократии, и рассматривали возможность военных действий против Конгресса Конфедерации.

Петиционеры из Филадельфии и Бостона просили правительство защитить их судостроительную промышленность. Они жаловались, что судостроительная промышленность здесь сильно пришла в упадок, и призвали правительство обратить внимание на то, что после революции Англия приняла законы, запрещающие американским кораблестроителям строить корабли для английских заказчиков. Чтобы омолодить судостроительную промышленность, защита со стороны федерального правительства была необходима.

В армии распространялось чувство недовольства. Поскольку после американской революции экономическая ситуация быстро ухудшилась, у солдат возникла задолженность по зарплате. Большинство их семей погрязли в долгах, поэтому их негодование накалялось. Они страстно хотели изменить сложившуюся ситуацию и требовали демократизации политической жизни. Однако у центрального правительства не было полномочий для решения проблем. В марте 1783 года, когда войска Вашингтона были размещены в Ньюбурге у реки Гудзон, недовольные солдаты составили Ньюбургское обращение, чтобы выразить свое стремление к хорошим условиям жизни и демократии, и рассматривали возможность военных действий против Конгресса Конфедерации. Вскоре Ньюбургское обращение распространилось по всем войскам и стимулировало солдатские бунтарские настроения. Правительство испугалось и через месяц начало распускать войска. В жаркий июньский день более 8000 бывших солдат Войны за независимость, дислоцированных в Пенсильвании, подняли восстание. С мушкетами они вошли в здание штата Филадельфия, где собирался Конгресс. Они угрожали держать участников в заложниках до тех пор, пока им не выплатят заработную плату. Когда Конгресс попросил Пенсильванию прислать отряд милиции для их защиты, штат отказался, и униженный Конгресс временно переехал. В конце концов, генералу Вашингтону пришлось воспользоваться своим высоким авторитетом в армии, чтобы подавить восстание.

В 1786 году почти 2000 фермеров-должников в западном Массачусетсе столкнулись с угрозой лишения права выкупа заложенного имущества. Законодательное собрание штата проголосовало за погашение долга штата во время войны за независимость в течение трех лет; между 1783 и 1786 годами налоги на землю выросли более чем на 60 процентов.

Вскоре Ньюбургское обращение распространилось по всем войскам и стимулировало солдатские бунтарские настроения. Правительство испугалось и через месяц начало распускать войска. В жаркий июньский день более 8000 бывших солдат Войны за независимость, дислоцированных в Пенсильвании, подняли восстание. С мушкетами они вошли в здание штата Филадельфия, где собирался Конгресс. Они угрожали держать участников в заложниках до тех пор, пока им не выплатят заработную плату. Когда Конгресс попросил Пенсильванию прислать отряд милиции для их защиты, штат отказался, и униженный Конгресс временно переехал. В конце концов, генералу Вашингтону пришлось воспользоваться своим высоким авторитетом в армии, чтобы подавить восстание.

В 1786 году почти 2000 фермеров-должников в западном Массачусетсе столкнулись с угрозой лишения права выкупа заложенного имущества. Законодательное собрание штата проголосовало за погашение долга штата во время войны за независимость в течение трех лет; между 1783 и 1786 годами налоги на землю выросли более чем на 60 процентов. Отчаявшиеся фермеры требовали снижения налогов на недвижимость и принятия законов штатов, чтобы отсрочить лишение права выкупа ферм. Нижняя палата законодательного собрания штата приняла меры по оказанию помощи в 1786 году, но кредиторы убедили верхнюю палату отклонить пакет.

Когда нижестоящие суды начали конфисковывать имущество фермеров и бросать некоторых должников в тюрьму, вспыхнуло восстание. Во главе с Дэниелом Шейсом, ветераном Войны за независимость, фермеры западного Массачусетса двинулись сначала в Вустер, где они закрыли здание суда и уничтожили налоговые документы, а затем повернули на запад, в Спрингфилд, где они ворвались в тюрьму, чтобы освободить заключенных должников. Они требовали от правительства отмены всей неразумной политики. Напуганный этим жестоким восстанием, Джеймс Болдуин, губернатор Массачусетса, приказал армии штата подавить восстание. Восстание было подавлено в январе 1787 года. Шейс бежал в Вермонт и позже был помилован. Другим не так повезло; 150 человек были схвачены, несколько человек приговорены к смертной казни.

Отчаявшиеся фермеры требовали снижения налогов на недвижимость и принятия законов штатов, чтобы отсрочить лишение права выкупа ферм. Нижняя палата законодательного собрания штата приняла меры по оказанию помощи в 1786 году, но кредиторы убедили верхнюю палату отклонить пакет.

Когда нижестоящие суды начали конфисковывать имущество фермеров и бросать некоторых должников в тюрьму, вспыхнуло восстание. Во главе с Дэниелом Шейсом, ветераном Войны за независимость, фермеры западного Массачусетса двинулись сначала в Вустер, где они закрыли здание суда и уничтожили налоговые документы, а затем повернули на запад, в Спрингфилд, где они ворвались в тюрьму, чтобы освободить заключенных должников. Они требовали от правительства отмены всей неразумной политики. Напуганный этим жестоким восстанием, Джеймс Болдуин, губернатор Массачусетса, приказал армии штата подавить восстание. Восстание было подавлено в январе 1787 года. Шейс бежал в Вермонт и позже был помилован. Другим не так повезло; 150 человек были схвачены, несколько человек приговорены к смертной казни. Восстание Шейса довело ощущение кризиса до апогея. Это побудило правительство и политиков обратить больше внимания на экономическую депрессию и политический кризис. Многие национальные лидеры считали, что выживание новой республики находится под угрозой. Единственным решением, были убеждены многие видные деятели, было создание эффективного центрального правительства во главе с сильным главой исполнительной власти.

Восстание Шейса довело ощущение кризиса до апогея. Это побудило правительство и политиков обратить больше внимания на экономическую депрессию и политический кризис. Многие национальные лидеры считали, что выживание новой республики находится под угрозой. Единственным решением, были убеждены многие видные деятели, было создание эффективного центрального правительства во главе с сильным главой исполнительной власти.

Усилия по проведению конституционной реформы

Еще до восстания Шейса видные американцы думали о способах укрепления Статей Конфедерации. Одна группа среди них, которая хотела могущественной Конфедерации, состояла из националистов. Эти люди — офицеры, дипломаты, делегаты Конгресса, федеральные финансисты и бюрократы — служили Конфедерации во время войны и приобрели национальную точку зрения и мировоззрение. По их мнению, существовала самоочевидная потребность в централизованном контроле над распоряжением западными землями, тарифной и торговой политикой и отношениями с иностранными государствами. Эти видные американцы произнесли множество речей или написали статьи, призывающие к реформам. Они предупредили, что если политический механизм этой страны останется неизменным, то Союз распадется. Очень известный националист и известный как «отец Конституции», Джеймс Мэдисон выступал за сильное центральное правительство и неоднократно призывал к реформе статей. Он писал в газете: «Это правда, что наш нынешний механизм не имеет сторонников, да и поддерживать его не стоит. Если он не получит сильной поддержки, он рухнет… Теперь кажется, что большинство людей предпочло бы расколоть конфедерацию и сформировать три небольших, но более сильных правительства. Эта мысль уже высказывалась в газетах. (Смит 1986:233)

Националисты были не единственной группой, стремившейся к созданию более сильного центрального правительства. У них было много союзников, преследовавших ту же цель — реформировать нынешнюю систему. Например, в большинстве штатов были кредиторы — мужчины, ссужавшие деньги правительствам или частным лицам.

Эти видные американцы произнесли множество речей или написали статьи, призывающие к реформам. Они предупредили, что если политический механизм этой страны останется неизменным, то Союз распадется. Очень известный националист и известный как «отец Конституции», Джеймс Мэдисон выступал за сильное центральное правительство и неоднократно призывал к реформе статей. Он писал в газете: «Это правда, что наш нынешний механизм не имеет сторонников, да и поддерживать его не стоит. Если он не получит сильной поддержки, он рухнет… Теперь кажется, что большинство людей предпочло бы расколоть конфедерацию и сформировать три небольших, но более сильных правительства. Эта мысль уже высказывалась в газетах. (Смит 1986:233)

Националисты были не единственной группой, стремившейся к созданию более сильного центрального правительства. У них было много союзников, преследовавших ту же цель — реформировать нынешнюю систему. Например, в большинстве штатов были кредиторы — мужчины, ссужавшие деньги правительствам или частным лицам. Они хотели высоких налогов, чтобы иметь возможность быстро и по номинальной стоимости погасить свои кредиты. Для этого они хотели уменьшить власть законодательных собраний штатов, на которые часто оказывали влияние бедные фермеры. Восстание Шейса укрепило решимость националистов и их союзников создать более сильное центральное правительство. Им нужно было правительство, способное собрать мощную армию как для подавления внутренних восстаний, так и для противостояния внешним угрозам.

Благодаря усилиям видных американцев и их союзников в 1786 году в Аннаполисе, штат Мэриленд, была созвана встреча для обсуждения возможных шагов по укреплению национального правительства и изменению Устава Конфедерации. Когда только пять штатов прислали делегатов на съезд в Аннаполисе, националисты запланировали новую и более широкую встречу. Они просили Конгресс и штаты одобрить съезд в Филадельфии в 1787 году. Его задачей было создание более сильного национального правительства. Так началось Конституционное законодательство США.

Они хотели высоких налогов, чтобы иметь возможность быстро и по номинальной стоимости погасить свои кредиты. Для этого они хотели уменьшить власть законодательных собраний штатов, на которые часто оказывали влияние бедные фермеры. Восстание Шейса укрепило решимость националистов и их союзников создать более сильное центральное правительство. Им нужно было правительство, способное собрать мощную армию как для подавления внутренних восстаний, так и для противостояния внешним угрозам.

Благодаря усилиям видных американцев и их союзников в 1786 году в Аннаполисе, штат Мэриленд, была созвана встреча для обсуждения возможных шагов по укреплению национального правительства и изменению Устава Конфедерации. Когда только пять штатов прислали делегатов на съезд в Аннаполисе, националисты запланировали новую и более широкую встречу. Они просили Конгресс и штаты одобрить съезд в Филадельфии в 1787 году. Его задачей было создание более сильного национального правительства. Так началось Конституционное законодательство США. Конституционный конвент в Филадельфии 14 мая 1787 года открыл новую страницу в американской истории. Эта конвенция выработала документ, определяющий определенные полномочия центрального правительства, способного заставить отдельные штаты предпринимать единые шаги и реально управлять судьбой Соединенных Штатов.

Конституционный конвент в Филадельфии 14 мая 1787 года открыл новую страницу в американской истории. Эта конвенция выработала документ, определяющий определенные полномочия центрального правительства, способного заставить отдельные штаты предпринимать единые шаги и реально управлять судьбой Соединенных Штатов.

Заключение

В целом именно тяжелые экономические ситуации и политические кризисы 1780-х годов заставили американский народ сделать правильный выбор в пользу создания более сильного центрального правительства. Хотя Соединенные Штаты одержали великую победу в Революции, их долги не могли быть выплачены, экономика не могла развиваться, уровень жизни людей не мог быть улучшен, а страна не могла быть защищена. Хаотичная внутренняя ситуация и внешние угрозы заставили эту новорожденную страну принять меры. «Мудрые меры», как предлагал Вашингтон, включали в себя реформу: структуры правительства, распределения полномочий и прав, правовой системы и т. д. Эти меры позже спасли новый режим.

д. Эти меры позже спасли новый режим.

Ссылки

1. Боллер П.Ф. и история Рональда. Более совершенный союз: документы в истории США. Бостон: компания Houghton Mifflin, 1992. 2. Бо, Ван. Путеводитель по американским историческим документам: от колониальных времен до XIX века. Пекин: Издательство Пекинского университета, 2002. 3. Макмастер, Джон Бах. История народа Соединенных Штатов. Нью-Йорк: Д. Эпплтон и компания, 1891 г. 4. Смит, Джеймс Мортон. Джефферсон и Мэдисон. Нью-Йорк: Penguin Books USA Inc., 1986. 5. Уилсон, Сэмюэл Элиот. Оксфордская история американского народа. Лондон: Penguin Books Ltd., 19.86.

Информация об авторе

Ли Цинюань (1971 г.р.), мужчина, преподаватель Сычуаньского сельскохозяйственного университета, Китай, магистр искусств.

Почтовый адрес: Английский факультет Сычуаньского сельскохозяйственного университета, Яань, Сычуань, Китай. 625014. Электронная почта: uanq1234@yahoo. com.cn

com.cn

Укрепление и расширение возможностей федеральных кадров

РУКОВОДИТЕЛИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Обзор

Возможности

Федеральные агентства должны привлекать, нанимать, развивать и расширять возможности талантливых людей подходят и хорошо подготовлены к решению задач, стоящих перед правительством, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Агентства также должны использовать то, что они узнали об устойчивости и приспособляемости федеральной рабочей силы, чтобы сделать федеральное правительство идеальным, современным и дальновидным работодателем. По мере того, как федеральные агентства продолжают вместе намечать путь вперед в отношении будущего работы на федеральном уровне, они будут взаимодействовать с государственными служащими, а также с заинтересованными сторонами в правительстве и за его пределами, чтобы сделать каждую работу на федеральном уровне хорошей работой и дать нашим сотрудникам то, что им нужно для достижения успеха.

Показатели успеха на приоритетном уровне

Создать более равноправный опыт вовлечения сотрудников во всех федеральных кадрах, в том числе между группами сотрудников и организационными подразделениями в агентствах сокращение выявленных агентством пробелов в EEI по группам сотрудников или организационным единицам на 20%.

Улучшить федеральный процесс найма, чтобы эффективно нанимать лучших специалистов

- Повысить процент удовлетворенности менеджеров по найму процессом найма.

- В настоящее время в этот опрос вносятся улучшения для улучшения сбора и доступности данных. Базовый уровень и цель будут оценены позже в этом году, как только эти улучшения вступят в силу.

Привлекайте подходящие таланты на подходящие должности

- Увеличьте процент агентств, отвечающих прогнозируемым целевым показателям найма и укомплектования персоналом для критически важных профессий (MCO). 1

- Агентствам будет предложено создать надежные прогнозы для выбранных MCO и сообщить о прогрессе в достижении этих целей, чтобы выделить области, в которых необходима поддержка для конкуренции за таланты.

Продвижение стратегий и практики разнообразия, справедливости, инклюзивности и доступности (DEIA) во всех видах деятельности в области человеческого капитала

- ФЕВС ДЭИА Меры. 2

- Агентства будут использовать свои результаты FEVS за 2022 год в дополнение к другим оценкам агентства DEIA, чтобы добиться прогресса в достижении целей своих стратегических планов агентства DEIA.

1 Разрабатывается новая мера для сбора средств на уровне правительства.

2 Меры по FEVS DEIA пересматриваются и дорабатываются.

Стратегии

1

Привлекать и нанимать наиболее квалифицированных сотрудников, отражающих многообразие нашей страны, на соответствующие должности в федеральном правительстве.

ЛИДЕРСТВО

2

Сделать каждую работу на федеральном уровне хорошей работой, где все сотрудники вовлечены, поддерживаются, выслушиваются и наделены полномочиями, с возможностью учиться, расти, вступать в профсоюз и иметь эффективный голос на своих рабочих местах через свой профсоюз , и процветать на протяжении всей своей карьеры.

ЛИДЕРСТВО

3

Переосмыслить и построить дорожную карту будущего федеральной работы на основе уроков пандемии и общенациональных тенденций в рабочей силе и на рабочем месте.

Вернуться к началу

ИЮЛЬ 2022 ГОДА

Цель 3.

1

1Федеральное правительство будет лучше подготовлено для выполнения агентских миссий и служения американскому народу, инвестируя в своих людей, технологии и пространство.

Обновление

Агентства работают вместе, чтобы быть готовыми к будущему, определяя новые навыки, необходимые для нужд миссии, интегрируя технологии, а также модернизируя и оптимизируя свои рабочие места.

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ

Компания OPM разработала и выпустила вопросы по удаленной работе и удаленной работе FEVS, чтобы агентства могли лучше понять влияние удаленной работы, удаленной работы и других форм работы на вовлеченность и удовлетворенность сотрудников (3 кв. 22 финансового года)

В OPM добавлена новая функция удаленного определения местоположения USAJOBS, позволяющая агентствам рекламировать удаленные вакансии и повышать качество поиска кандидатов (3 кв. 22 финансового года)

OPM продолжит разработку методов телеработы и сбора и анализа данных о дистанционной работе (1 квартал 23 финансового года)

Администрация общих служб (GSA) выпустит обновленный список контрактов и решений для поддержки планирования гибридной работы (2 кв. 23 ФГ)

GSA будет работать с 24 агентствами, действующими в соответствии с Законом о финансовых директорах, для завершения национальных портфельных планов (четвертый квартал 23 финансового года)

Агентства, содействующие использованию ИТ и других облачных инструментов для совместной работы, поддерживающих функциональную совместимость (4 кв. 22 финансового года)