участники, кратко о событиях 1905-1907 гг

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 558.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 558.

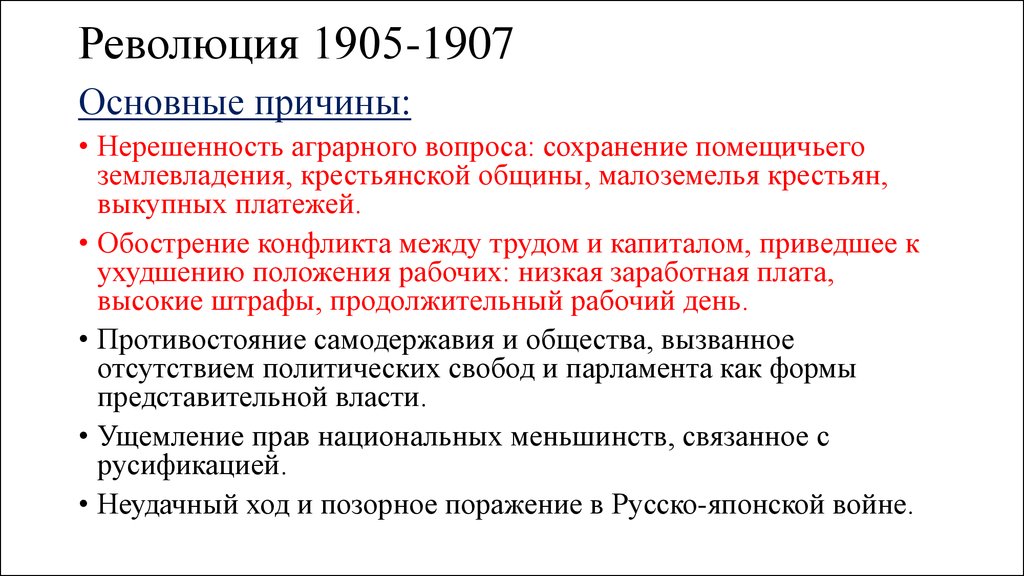

Первая русская революция стала новым витком в трансформации российского самодержавия. Так кто же являлся организатором этой революционной борьбы? Разберемся ниже.

Участники первой российской революции 1905-1907

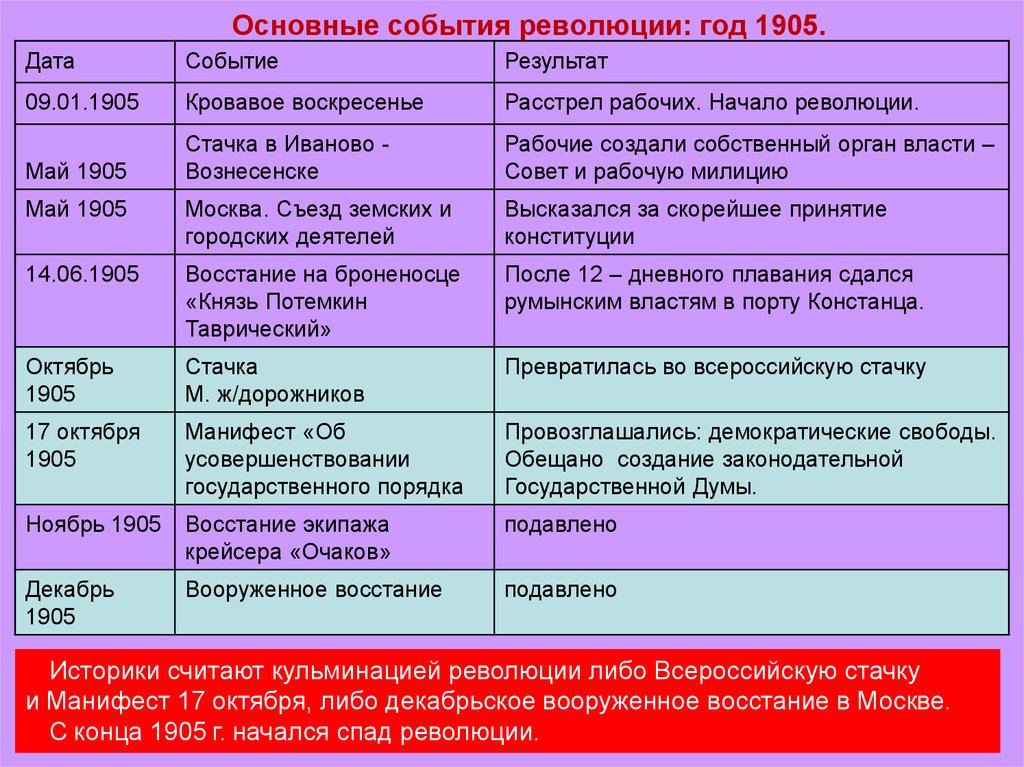

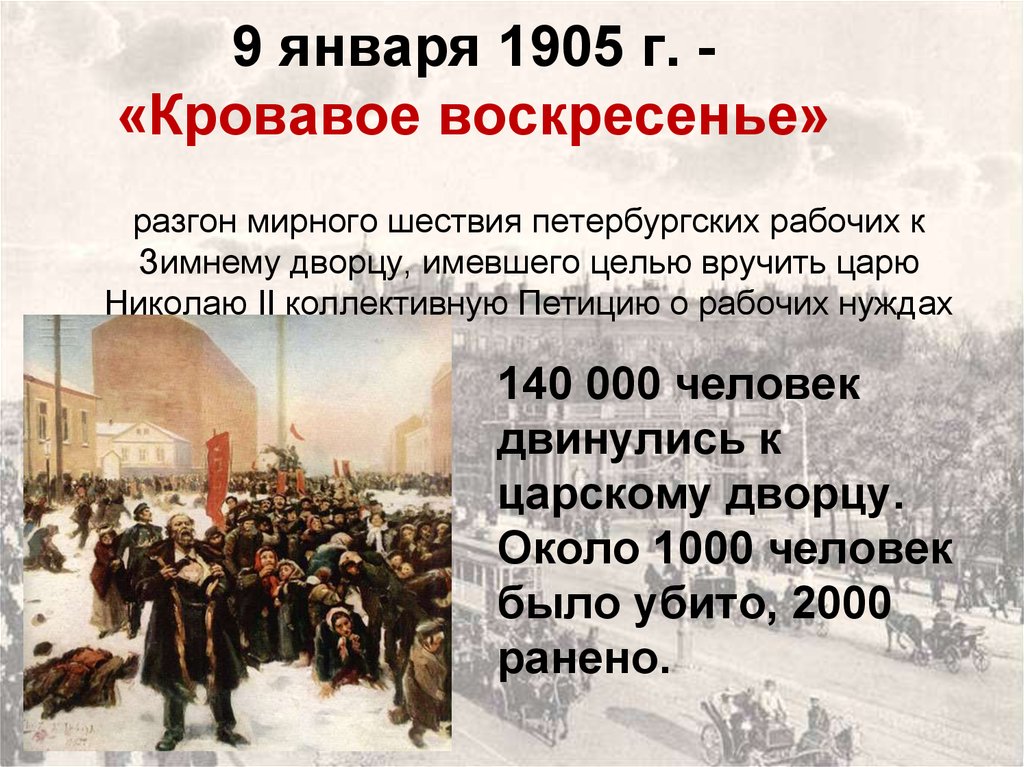

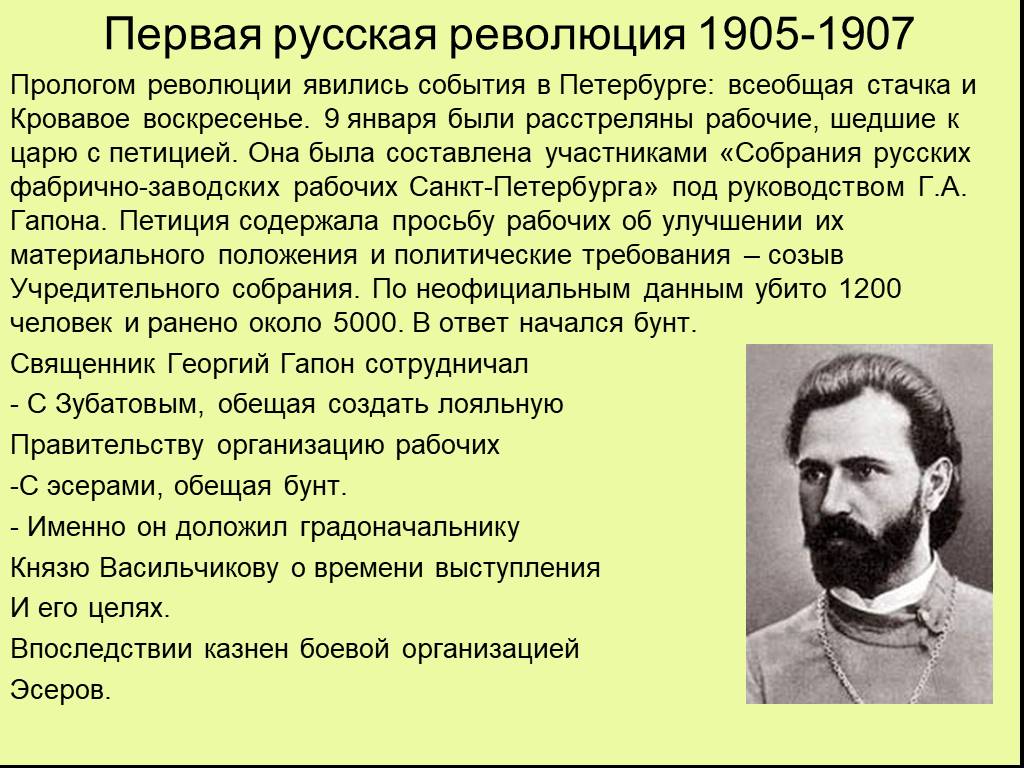

Началом революции стало шествие десятков тысяч человек к Зимнему дворцу во главе с попом Гапоном, составившего петицию государю, которая никак не призывала к революции. В итоге царские войска открыли огонь по демонстрантам, устроив «кровавое воскресенье.

Рис. 1. Кровавое воскресенье.Практически с первых месяцев проявился общенародный состав российской революции. Проблемы, накапливавшиеся в России десятилетиями, затронули все слои общества.

Даже в армейской среде находились представители революционного движения. Так, на броненосце «Князь Потемкин Таврический» команда перешла на сторону революционеров.

Революционное движение небыло спонтанным. Во главе движущей силы в составе пролетариата, крестьян, интеллигенции и отдельных армейских частей стояли практически все партии, находящиеся в оппозиции. Уже к началу всероссийской стачки организованность революционной борьбе придавали «Партия социалистов-революционеров», РСДРП и СДКПиЛ.

Важно упомянуть, что на момент первой русской революции В. И. Ленин не руководил деятельностью РСДРП(б) напрямую, так как находился за границей. Боевую техническую группу при ЦК партии в Санкт-Петербурге возглавлял Л. Б. Красин, а в Москве П. К. Штернберг. Однако в начале ноября 1905 года под чужой фамилией и нелегально ему удалось попасть в столицу и возглавить работу по подготовке вооруженного восстания. Именно в 1905 оду он впервые встречается с И. В. Сталиным. Свергнуть императора в этой революции не получилось, что Ленин отмечал, что он исчерпал весь имеющийся революционный ресурс на данный момент.

«Эсеры» в годы революции в составе от 10 до 30 боевиков выполнила убийства министра внутренних дел Сипягина и Плеве, а также губернаторов некоторых губерний. В планах были покушения на самого императора, а также министра иностранных дел, генерал-губернатора Москвы и даже попа Гапона.

После восстания в Лодзе активную борьбу развернули Польская социалистическая партия и Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России.

Кроме широко известных политических партий в своих регионах на националистических началах выступали партии из Латвии, Литвы, Белоруссии, Финляндии. В центральной России руководящую роль на себя пыталась взять и анархические организации «Хлеб и воля» и «Черное знамя».

Что мы узнали?

Несмотря на разночинность и количество представленных слоев, принявших участие в Первой русской революции, следует отметить, что практически сразу она была подхвачена организованными партиями или другими организациями, ставившими своими целями борьбу с самодержавием.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Гена Мал

5/5

Анастасия Малышкина

5/5

Александр Черников

4/5

Оценка доклада

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 558.

А какая ваша оценка?

РЕВОЛЮЦИЯ 1905–07 • Большая российская энциклопедия

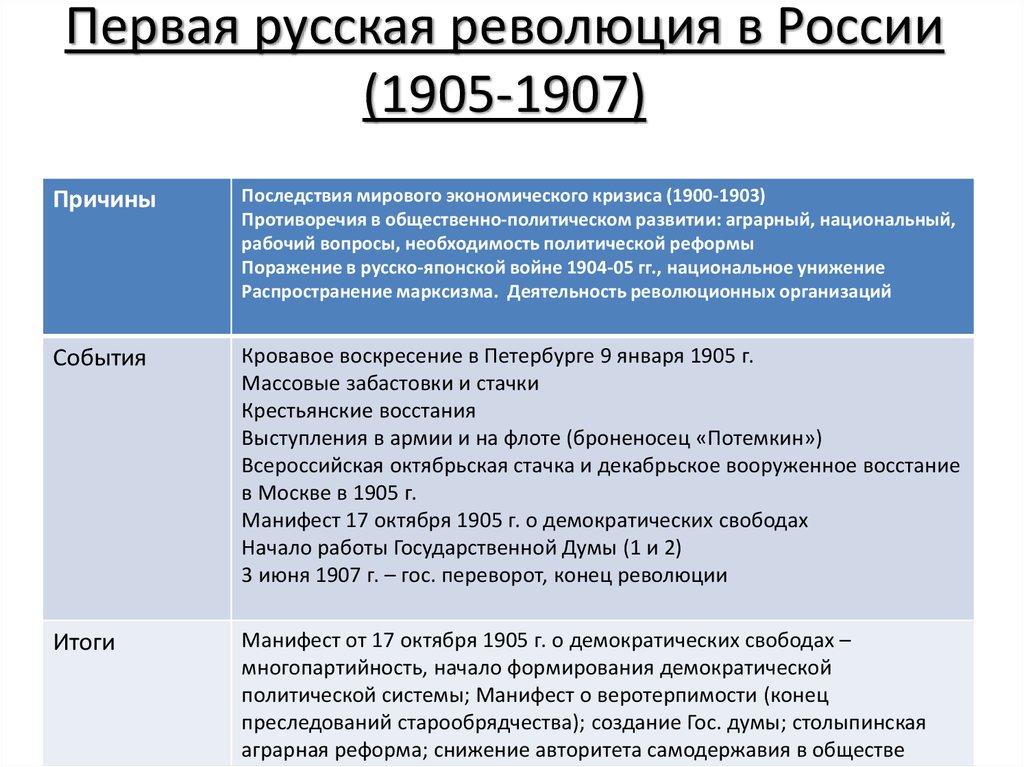

РЕВОЛЮ́ЦИЯ 1905–07, первая рус. революция. В ней участвовали широкие социальные слои рос. общества, выступавшие с демократич. лозунгами, что позволяет отнести её к народным буржуазно-демократич. революциям. Явилась результатом обострения социальных, политич. и нац. противоречий, усугублённых поражениями рос. армии и флота в рус.-япон. войне 1904–05. Индустриализация России, вызвавшая глубокие изменения социальной структуры, требовала более решительных шагов в модернизации политич. системы. Одним из гл. вопросов Р., наряду с вопросом о власти, являлся аграрно-крестьянский: деревня страдала от крестьянского малоземелья (с 1861 до нач. 20 в. площадь среднедушевого надела в Европ. России вследствие быстрого увеличения плотности деревенского населения сократилась с 4,8 до 2,6 дес. при росте рыночной стоимости земли в 7,5 раза), обременительными для крестьянских хозяйств оставались выкупные платежи. Набравшая силу рос. буржуазия рассчитывала получить доступ к власти; предприниматели из старообрядцев, недовольные законодат. ограничениями староверов в правах, поддерживали деньгами революц. движение. Значит. часть интеллигенции и студенчества выступала за введение конституции.

армии и флота в рус.-япон. войне 1904–05. Индустриализация России, вызвавшая глубокие изменения социальной структуры, требовала более решительных шагов в модернизации политич. системы. Одним из гл. вопросов Р., наряду с вопросом о власти, являлся аграрно-крестьянский: деревня страдала от крестьянского малоземелья (с 1861 до нач. 20 в. площадь среднедушевого надела в Европ. России вследствие быстрого увеличения плотности деревенского населения сократилась с 4,8 до 2,6 дес. при росте рыночной стоимости земли в 7,5 раза), обременительными для крестьянских хозяйств оставались выкупные платежи. Набравшая силу рос. буржуазия рассчитывала получить доступ к власти; предприниматели из старообрядцев, недовольные законодат. ограничениями староверов в правах, поддерживали деньгами революц. движение. Значит. часть интеллигенции и студенчества выступала за введение конституции. Требовали улучшения условий труда и жизни рабочие. Оппозиц. настроения проникли даже в среду духовенства. Активизировались нац. движения, обострился «еврейский вопрос».

Требовали улучшения условий труда и жизни рабочие. Оппозиц. настроения проникли даже в среду духовенства. Активизировались нац. движения, обострился «еврейский вопрос».

Активную роль в Р. играли возникшие ещё на рубеже 19 и 20 вв. организационно оформленные, но нелегальные партии (эсеров и социал-демократов, а на окраинах империи – нац. партийные организации) и политич. движения. В ходе Р. к ним присоединились др. левые, а также либеральные и иные умеренные партии. Цель всех этих партий – политич. мобилизация народа, при этом социал-демократы особенно активно работали с пролетарскими массами, эсеры – в крестьянской среде, леволиберальные круги привлекали преим. интеллигенцию, умеренные либералы рассчитывали в первую очередь на поддержку среднего и состоятельного классов. Эсеры и социал-демократы (большевики и меньшевики) выступали за установление республики и предоставление нациям права на самоопределение, а также за радикальное решение аграрного вопроса в пользу крестьян за счёт помещиков и в защиту интересов рабочего класса. Представители либеральных организаций – Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов – добивались конституц. монархии при сохранении территориального единства империи, выступали за автономию Вел. кн-ва Финляндского и восстановление автономии Царства Польского. Все требовали созыва учредит. собрания. Наиболее распространённые требования участников массовых революц. выступлений – свержение самодержавия, политич. амнистия, введение 8-часового рабочего дня для рабочих и служащих, передача всей пахотной земли крестьянам и отмена частной собственности на неё.

Представители либеральных организаций – Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов – добивались конституц. монархии при сохранении территориального единства империи, выступали за автономию Вел. кн-ва Финляндского и восстановление автономии Царства Польского. Все требовали созыва учредит. собрания. Наиболее распространённые требования участников массовых революц. выступлений – свержение самодержавия, политич. амнистия, введение 8-часового рабочего дня для рабочих и служащих, передача всей пахотной земли крестьянам и отмена частной собственности на неё.

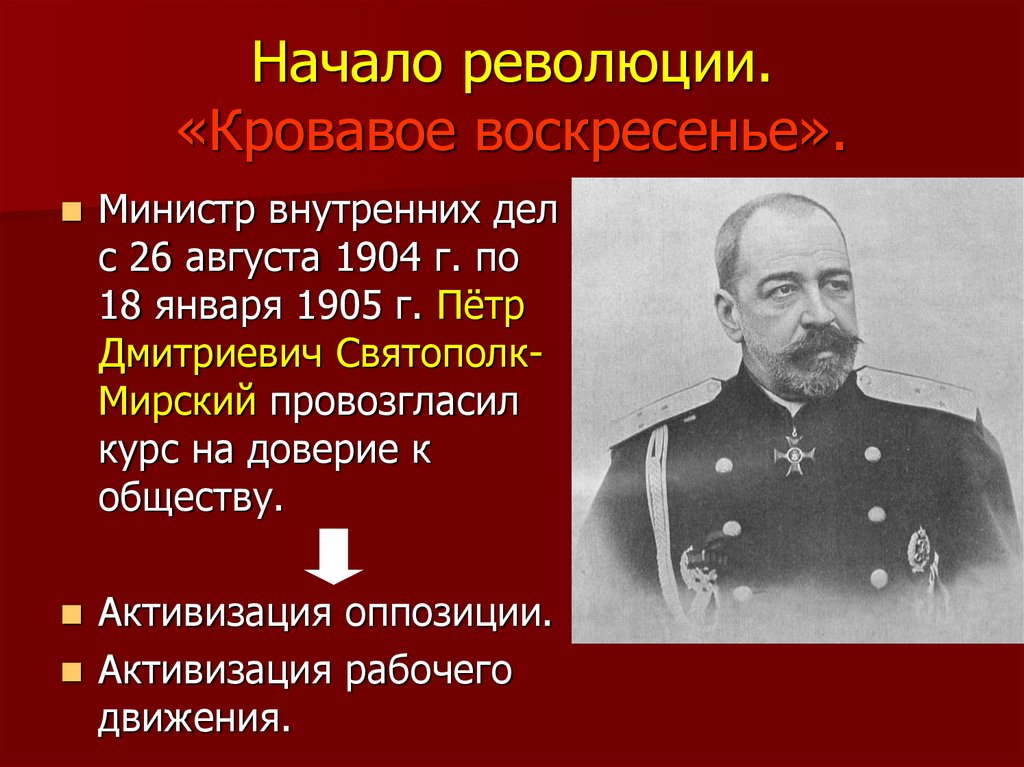

Деятели оппозиц. земского движения начали «Банкетную кампанию» 1904 с целью побудить правительство к введению конституции и политич. свобод. Указом от 12(25).12.1904 «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» имп. Николай II выступил с программой либеральных преобразований, хотя в последний момент отказался включить в неё пункт о нар. представительстве.

представительстве.

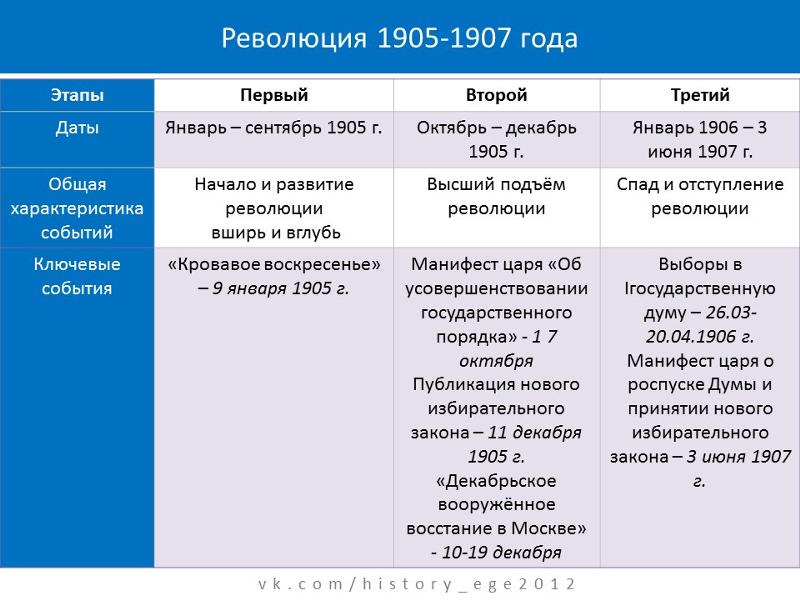

Началом революции принято считать расстрел участников многотысячного шествия к Зимнему дворцу в С.-Петербурге 9(22).1.1905 («Кровавое воскресенье» 1905). Многочисл. жертвы вызвали возмущение в обществе и резкий рост забастовочного движения (в 1905 бастовало ок. 3 млн. чел.).

Демонстрация в Новороссийске. Фото. Декабрь 1905.

В 1-й пол. 1905 по решению Союза освобождения создавались нелегальные профессионально-политич. организации (особую активность проявили Академический союз и Всероссийский учительский союз), в мае они объединились в Союз союзов, координировавший свою деятельность с оппозиц. земским движением, с одной стороны, и революц. партиями – с другой. Весной 1905 возникли и полулегальные консервативные политич. организации – Русская монархическая партия и Союз рус. людей (Москва), Отеч. союз (С. -Петербург). Они выступали за проведение преобразований, но в рамках неограниченной монархии, при этом против нар. представительства высказывалась только Рус. монархич. партия. Революц. или оппозиц. настроения распространялись в науч. и творч. интеллигенции. На окраинах Рос. империи (Вел. кн-во Финляндское, Царство Польское, Прибалтийские губернии, Кавказ) активизировалась борьба местных нац. партий, которые в зависимости от степени своего радикализма боролись за автономию либо за отделение от России [Манифестом от 22.10(4.11).1905 Николай II восстановил автономию Вел. кн-ва Финляндского]. В Сибири среди интеллигенции набирали популярность идеи областничества. Стихийное обострение межнациональных противоречий принимало крайние формы (столкновения в февр. 1905 между армянами и азербайджанцами в Баку и Бакинской губ., евр.

-Петербург). Они выступали за проведение преобразований, но в рамках неограниченной монархии, при этом против нар. представительства высказывалась только Рус. монархич. партия. Революц. или оппозиц. настроения распространялись в науч. и творч. интеллигенции. На окраинах Рос. империи (Вел. кн-во Финляндское, Царство Польское, Прибалтийские губернии, Кавказ) активизировалась борьба местных нац. партий, которые в зависимости от степени своего радикализма боролись за автономию либо за отделение от России [Манифестом от 22.10(4.11).1905 Николай II восстановил автономию Вел. кн-ва Финляндского]. В Сибири среди интеллигенции набирали популярность идеи областничества. Стихийное обострение межнациональных противоречий принимало крайние формы (столкновения в февр. 1905 между армянами и азербайджанцами в Баку и Бакинской губ., евр. погромы кон. 1905–1906 на Юго-Западе Рос. империи). В июне 1905 забастовки и манифестации рабочих Лодзи переросли в вооруж. восстание, которое было подавлено войсками.

погромы кон. 1905–1906 на Юго-Западе Рос. империи). В июне 1905 забастовки и манифестации рабочих Лодзи переросли в вооруж. восстание, которое было подавлено войсками.

В этих условиях Николай II 18.2(3.3). 1905 разрешил частным лицам и легальным организациям представлять для рассмотрения в Совете министров (на заседаниях которого в отсутствие царя и по его поручению председательствовал гр. Д. М. Сольский) проекты гос. преобразований и в тот же день в рескрипте мин. внутр. дел А. Г. Булыгину объявил о намерении создать нар. представительство [Манифестом от 6(19).8.1905 учредил законосовещат. орган (см. «Булыгинская дума»), оставив за собой «заботу о дальнейшем усовершенствовании Учреждения Государственной думы» сообразно «потребностям времени и благу государственному»]. Император также допустил свободный переход из православия в др. христианские конфессии и впервые полностью прекратил гонения на старообрядцев [указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17(30).4.1905], пошёл на самоограничение в законодат. власти, согласившись на обязат. рассмотрение законопроектов в Гос. совете [Высочайше утверждённое мнение Гос. совета от 6(19).6.1905], восстановил автономию университетов, которой они были лишены в 1884 [указ от 27.8(9.9).1905]. Однако эти уступки не удовлетворили даже умеренную часть оппозиции, которая увидела в них признак слабости власти.

христианские конфессии и впервые полностью прекратил гонения на старообрядцев [указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17(30).4.1905], пошёл на самоограничение в законодат. власти, согласившись на обязат. рассмотрение законопроектов в Гос. совете [Высочайше утверждённое мнение Гос. совета от 6(19).6.1905], восстановил автономию университетов, которой они были лишены в 1884 [указ от 27.8(9.9).1905]. Однако эти уступки не удовлетворили даже умеренную часть оппозиции, которая увидела в них признак слабости власти.

В результате агитации революц. партий волнения летом 1905 – осенью 1906 охватили армию и флот. Крупнейшими были восстание на броненосце «Князь Потёмкин Таврический», Кронштадтские восстания 1905 и 1906, Севастопольское восстание 1905, Владивостокские восстания 1905–07, Свеаборгское восстание 1906. Весной 1905 крестьянское движение охватило Центральночернозёмный центр, Царство Польское, Прибалтийские губернии и Грузию. Крестьяне громили имения, захватывали землю и имущество помещиков, отказывались от взноса арендной платы. В Европ. России в значит. степени волнения инспирировались эсерами, в дальнейшем – находившимся под их влиянием Крестьянским союзом. Они достигли апогея осенью 1905, охватив половину уездов Европ. России. В это время крестьяне разгромили ок. 2 тыс. помещичьих имений. Крупнейшие очаги крестьянского движения были подавлены отрядами войск под рук. генерал-адъютантов Ф. В. Дубасова (Черниговская и Курская губернии), В. В. Сахарова (Саратовская губ.) и А. П. Струкова (Воронежская и Тамбовская губернии). В сент. 1905 начался новый этап забастовочного движения в городах, вылившийся в Октябрьскую всеобщую политическую стачку 1905. По инициативе Союза союзов в С.-Петербурге в окт. 1905 создан Совет рабочих депутатов (его основу составили депутаты-рабочие во главе с Г.

Крестьяне громили имения, захватывали землю и имущество помещиков, отказывались от взноса арендной платы. В Европ. России в значит. степени волнения инспирировались эсерами, в дальнейшем – находившимся под их влиянием Крестьянским союзом. Они достигли апогея осенью 1905, охватив половину уездов Европ. России. В это время крестьяне разгромили ок. 2 тыс. помещичьих имений. Крупнейшие очаги крестьянского движения были подавлены отрядами войск под рук. генерал-адъютантов Ф. В. Дубасова (Черниговская и Курская губернии), В. В. Сахарова (Саратовская губ.) и А. П. Струкова (Воронежская и Тамбовская губернии). В сент. 1905 начался новый этап забастовочного движения в городах, вылившийся в Октябрьскую всеобщую политическую стачку 1905. По инициативе Союза союзов в С.-Петербурге в окт. 1905 создан Совет рабочих депутатов (его основу составили депутаты-рабочие во главе с Г. С. Хрусталёвым-Носарём, избранные в Правительств. комиссию по рабочему вопросу под пред. сенатора Н. В. Шидловского после «Кровавого воскресенья»; лидеры – Л. Д. Троцкий и А. Л. Парвус). Около месяца, до ареста его членов, Петерб. совет действовал как революц. орган власти. Движение за создание Советов приняло массовый характер: они возникли в Москве и более чем в 50 городах и посёлках при пром. предприятиях.

С. Хрусталёвым-Носарём, избранные в Правительств. комиссию по рабочему вопросу под пред. сенатора Н. В. Шидловского после «Кровавого воскресенья»; лидеры – Л. Д. Троцкий и А. Л. Парвус). Около месяца, до ареста его членов, Петерб. совет действовал как революц. орган власти. Движение за создание Советов приняло массовый характер: они возникли в Москве и более чем в 50 городах и посёлках при пром. предприятиях.

Николай II в условиях Окт. всеобщей стачки издал Манифест 17 октября 1905, однако отказался удовлетворить осн. требование революционеров и либералов – созвать учредит. собрание. Этим манифестом император придал учреждённой в авг. Гос. думе законодат. статус и реформировал Совет министров, преобразовав его в объединённое правительство (его первым пред. стал гр. С. Ю. Витте). Во исполнение Манифеста от 17(30).10.1905 был принят новый избират. закон [11(24).12.1905; увеличил число избирателей в городах примерно в 10 раз], Гос. совет преобразован в верхнюю палату парламента [20.2(5.3).1906; в качестве нижней палаты выступала Гос. дума], упразднена предварит. цензура (см. Временные правила о печати 1905–06), приняты правила о свободе собраний и союзов, создавшие основы для образования легальных политич. партий и профессиональных союзов [4(17).3.1906]. Трансформация гос. строя и политич. режима завершилась появлением первой в истории России конституции – Основных государственных законов 1906. Одновременно сформировалась многопартийная система: образованы Союз русского народа, «Союз 17 октября», демократических реформ партия, Конституционно-демократическая партия, вставшие в оппозицию к правительству Витте – как справа, так и слева; явочным порядком вели свою деятельность эсеры и социал-демократы.

закон [11(24).12.1905; увеличил число избирателей в городах примерно в 10 раз], Гос. совет преобразован в верхнюю палату парламента [20.2(5.3).1906; в качестве нижней палаты выступала Гос. дума], упразднена предварит. цензура (см. Временные правила о печати 1905–06), приняты правила о свободе собраний и союзов, создавшие основы для образования легальных политич. партий и профессиональных союзов [4(17).3.1906]. Трансформация гос. строя и политич. режима завершилась появлением первой в истории России конституции – Основных государственных законов 1906. Одновременно сформировалась многопартийная система: образованы Союз русского народа, «Союз 17 октября», демократических реформ партия, Конституционно-демократическая партия, вставшие в оппозицию к правительству Витте – как справа, так и слева; явочным порядком вели свою деятельность эсеры и социал-демократы. Лидеры либералов в окт. – нояб. 1905 и в июле 1906 отклонили предложения войти в правительство (политикам-консерваторам, за исключением Ф. Д. Самарина, министерские портфели не предлагались).

Лидеры либералов в окт. – нояб. 1905 и в июле 1906 отклонили предложения войти в правительство (политикам-консерваторам, за исключением Ф. Д. Самарина, министерские портфели не предлагались).

Броненосец «Князь Потёмкин Таврический». Фото 1905.

Манифест от 17(30).10.1905 и объявленная 21.10(3.11).1905 амнистия для политич. заключённых не остановили рост революц. настроений и не привели к преодолению раскола в обществе. В то время как власти на местах усматривали в Манифесте от 17(30).10.1905 опасные для обществ. спокойствия уступки, либералы и революционеры желали видеть в нём акт об упразднении самодержавия и немедленном введении политич. свобод (а не как обещание даровать их с изданием соответствующих законов) и повсеместно организовывали митинги, демонстрации, а революционеры к тому же создавали боевые дружины. Сторонники монархии проводили свои контрмитинги и демонстрации и создавали свои вооруж. отряды. В течение 2–3 недель после издания манифеста в результате произошедших более чем в 100 городах стихийных столкновений между противниками и сторонниками власти погибли 3,5–4 тыс. чел., ранены св. 10 тыс. чел. В ноябре того же года состоялась всерос. стачка почтово-телеграфных служащих, 2(15).12.1905 РСДРП, Петерб. совет рабочих депутатов, Крестьянский союз, партия эсеров, Польск. социалистич. партия выпустили «Финансовый манифест», целью которого был экономич. крах режима. Революц. пропаганда подпитывалась финансовыми средствами из-за рубежа (в частности, в этом активно участвовал с осени 1904 япон. Генеральный штаб). Необычайно широкий размах принял террор против представителей власти (в окт. 1905 – апр. 1906 в результате терактов были убиты и ранены 3611 полицейских, чиновников и т. д.). Наивысший подъём революции – Декабрьские вооружённые восстания 1905 и самое крупное из них – Московское декабрьское восстание 1905, подавленное под рук.

отряды. В течение 2–3 недель после издания манифеста в результате произошедших более чем в 100 городах стихийных столкновений между противниками и сторонниками власти погибли 3,5–4 тыс. чел., ранены св. 10 тыс. чел. В ноябре того же года состоялась всерос. стачка почтово-телеграфных служащих, 2(15).12.1905 РСДРП, Петерб. совет рабочих депутатов, Крестьянский союз, партия эсеров, Польск. социалистич. партия выпустили «Финансовый манифест», целью которого был экономич. крах режима. Революц. пропаганда подпитывалась финансовыми средствами из-за рубежа (в частности, в этом активно участвовал с осени 1904 япон. Генеральный штаб). Необычайно широкий размах принял террор против представителей власти (в окт. 1905 – апр. 1906 в результате терактов были убиты и ранены 3611 полицейских, чиновников и т. д.). Наивысший подъём революции – Декабрьские вооружённые восстания 1905 и самое крупное из них – Московское декабрьское восстание 1905, подавленное под рук. Ф. В. Дубасова. В кон. 1905 – нач. 1906 восстаниями были охвачены Эстляндская и Лифляндская губернии, где происходили массовые убийства помещиков-остзейцев и нападения на гарнизоны, а также города вдоль Транссибирской магистрали, по которой после окончания рус.-япон. войны возвращалась в Европ. Россию деморализованная армия. В Прибалтике восстания были подавлены карательными экспедициями частей Петерб. воен. округа (145 чел. из числа восставших убиты в ходе вооруж. столкновений, 356 чел. расстреляны), в Сибири – отрядами генералов барона А. Н. Меллер-Закомельского (35 революционеров убиты, 70 чел. ранены) и П. К. фон Ренненкампфа (137 чел. преданы воен. суду, из них расстрелян 21 чел., оправданы 29 чел., остальные осуждены на каторгу, ссылку и тюремное заключение).

Ф. В. Дубасова. В кон. 1905 – нач. 1906 восстаниями были охвачены Эстляндская и Лифляндская губернии, где происходили массовые убийства помещиков-остзейцев и нападения на гарнизоны, а также города вдоль Транссибирской магистрали, по которой после окончания рус.-япон. войны возвращалась в Европ. Россию деморализованная армия. В Прибалтике восстания были подавлены карательными экспедициями частей Петерб. воен. округа (145 чел. из числа восставших убиты в ходе вооруж. столкновений, 356 чел. расстреляны), в Сибири – отрядами генералов барона А. Н. Меллер-Закомельского (35 революционеров убиты, 70 чел. ранены) и П. К. фон Ренненкампфа (137 чел. преданы воен. суду, из них расстрелян 21 чел., оправданы 29 чел., остальные осуждены на каторгу, ссылку и тюремное заключение).

«17 октября 1905 года». Эскиз картины И. Е. Репина. 1906.

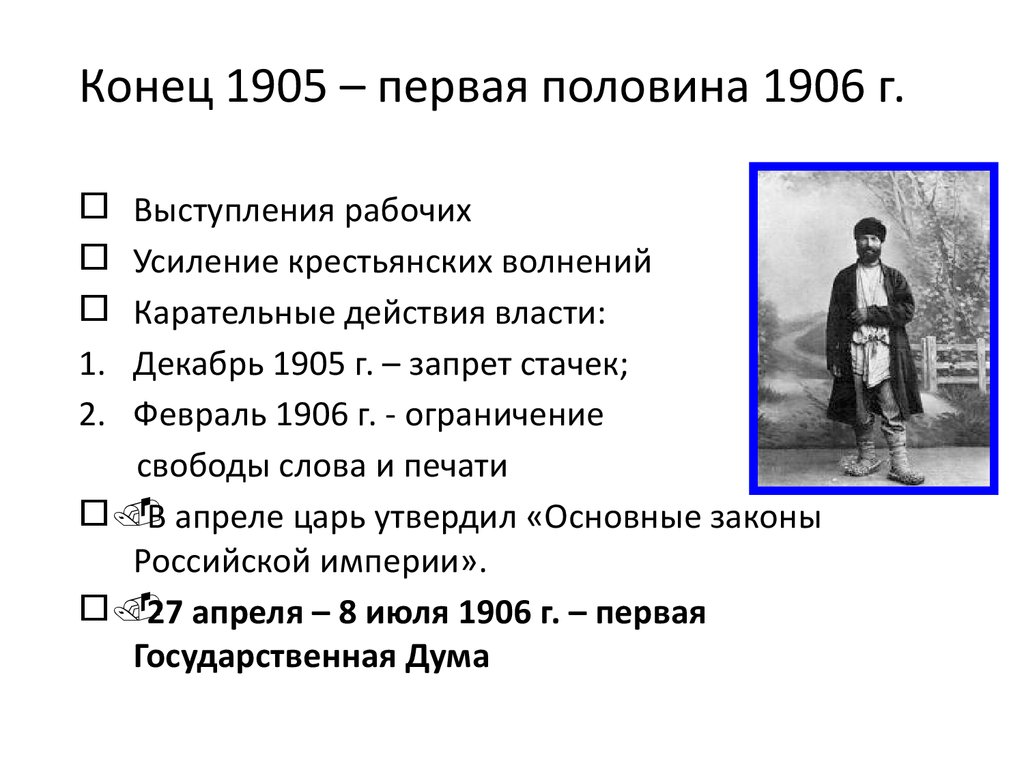

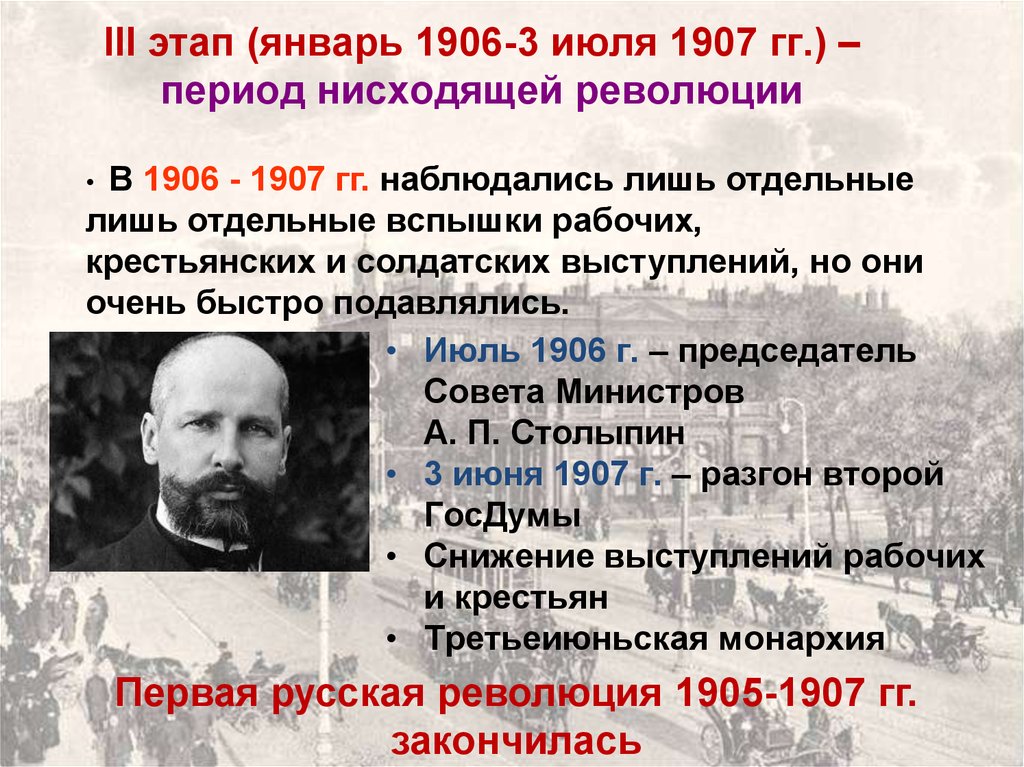

В этих условиях Николай II 27. 4(10.5). 1906 открыл заседания Гос. думы 1-го созыва. Большинство депутатов (кадеты, связанные с эсерами трудовики, а также примыкавшие к ним беспартийные) использовали Думу как трибуну для революц. агитации и оппозиц. выступлений, отказались от публичного осуждения терроризма. 8(21).7.1906 Дума была распущена досрочно (в знак протеста значит. часть быв. депутатов приняла Выборгское воззвание), одновременно Николай II назначил новые выборы. Летом 1906 революц. террор усилился, его апогеем стал взрыв эсерами-максималистами 12(25).8.1906 служебной дачи пред. правительства П. А. Столыпина в С.-Петербурге (помимо террористов, погибли 29 чел., однако премьер не пострадал). После этого были введены военно-полевые суды. Вместе с тем правительство уравняло крестьян в гражд. правах с др. сословиями [5(18).10.1906] и начало столыпинскую аграрную реформу.

4(10.5). 1906 открыл заседания Гос. думы 1-го созыва. Большинство депутатов (кадеты, связанные с эсерами трудовики, а также примыкавшие к ним беспартийные) использовали Думу как трибуну для революц. агитации и оппозиц. выступлений, отказались от публичного осуждения терроризма. 8(21).7.1906 Дума была распущена досрочно (в знак протеста значит. часть быв. депутатов приняла Выборгское воззвание), одновременно Николай II назначил новые выборы. Летом 1906 революц. террор усилился, его апогеем стал взрыв эсерами-максималистами 12(25).8.1906 служебной дачи пред. правительства П. А. Столыпина в С.-Петербурге (помимо террористов, погибли 29 чел., однако премьер не пострадал). После этого были введены военно-полевые суды. Вместе с тем правительство уравняло крестьян в гражд. правах с др. сословиями [5(18).10.1906] и начало столыпинскую аграрную реформу. Гос. дума 2-го созыва [20.2(5.3)– 3(16).6.1907] по своему составу оказалась ещё более радикальной. Манифестом 3(16).6.1907 Николай II распустил Думу и одновременно издал без её одобрения новый избират. закон. Этот акт, противоречивший Основным гос. законам 1906, известен как «Третьеиюньский переворот» 1907. Он считается окончанием революции, поскольку привёл к консолидации гос. власти и сопровождался спадом революц. волны.

Гос. дума 2-го созыва [20.2(5.3)– 3(16).6.1907] по своему составу оказалась ещё более радикальной. Манифестом 3(16).6.1907 Николай II распустил Думу и одновременно издал без её одобрения новый избират. закон. Этот акт, противоречивший Основным гос. законам 1906, известен как «Третьеиюньский переворот» 1907. Он считается окончанием революции, поскольку привёл к консолидации гос. власти и сопровождался спадом революц. волны.

Однако революционный террор и ответные репрессии продолжались. В целом в 1905–07, по подсчётам историков, жертвами революц. террора стали более 13 тыс. чел.; в ходе карательных экспедиций (1905–06) и по решениям военно-окружных (1906–10) и военно-полевых (1906–07) судов убиты и казнены ок. 5 тыс. чел.

«Расстрел демонстрации в 1905 году». Художник С. В. Иванов. 1905. Центральный музей современной истории России (Москва).

Революция в России приобрела междунар. звучание. Либеральные, демократич. и социалистич. круги в Европе и США однозначно встали на сторону революционеров, намеренно демонизируя личность Николая II и его окружение. Зап. печать была наполнена карикатурами на рос. императора и описаниями репрессий. Р. стала предметом дискуссий в Интернационале 2-м, которые способствовали внутр. размежеванию в этой организации.

звучание. Либеральные, демократич. и социалистич. круги в Европе и США однозначно встали на сторону революционеров, намеренно демонизируя личность Николая II и его окружение. Зап. печать была наполнена карикатурами на рос. императора и описаниями репрессий. Р. стала предметом дискуссий в Интернационале 2-м, которые способствовали внутр. размежеванию в этой организации.

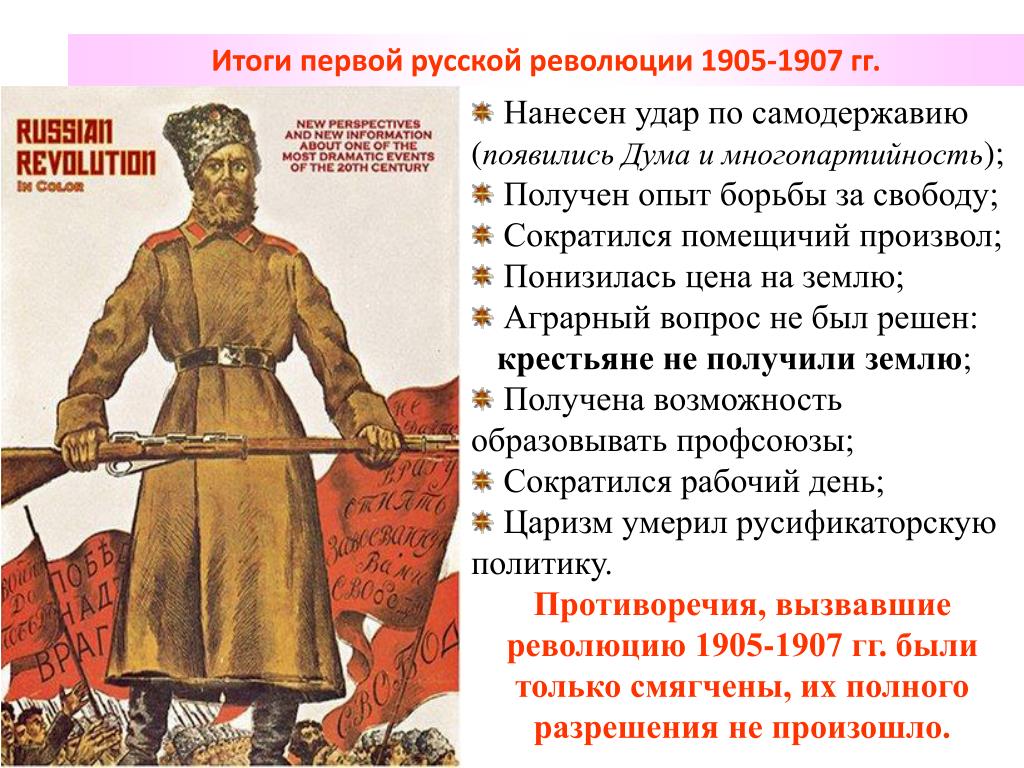

Цели наиболее радикальных движущих сил революции не были достигнуты, поскольку между социальными и политич. силами, участвовавшими в ней, отсутствовало единство, и часть из них, в целом удовлетворившись уступками правительства, превратилась в мирную оппозицию. Не получил кардинального решения аграрно-крестьянский вопрос, что сохраняло социальную напряжённость в деревне. Рабочие, добившиеся определённых результатов в борьбе за свои права (прежде всего права на создание профсоюзов), по-прежнему откликались на революц. агитацию. Неудовлетворёнными остались буржуазно-либеральные силы, не получившие права формировать правительство, «ответственное» перед Думой, и тем самым не добившиеся прямого доступа к власти. В то же время власть обнаружила способность не только к решительным действиям по подавлению революц. движения, но и к маневрированию, к выдвижению на авансцену политич. фигур, готовых пойти на преобразования, таких как С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. Были провозглашены политич. права и свободы, сформировалась многопартийная система, издана первая рос. конституция – Основные гос. законы 1906, появился первый рос. парламент – Гос. дума и Гос. совет. Размах революц. насилия смутил не только консервативные, но и либеральные круги (концентрированным выражением их позиции стал сборник «Вехи»), тогда как революц.-демократич. и социалистич. силы стали рассматривать Революцию 1905–07 как «генеральную репетицию» нового наступления на самодержавие.

агитацию. Неудовлетворёнными остались буржуазно-либеральные силы, не получившие права формировать правительство, «ответственное» перед Думой, и тем самым не добившиеся прямого доступа к власти. В то же время власть обнаружила способность не только к решительным действиям по подавлению революц. движения, но и к маневрированию, к выдвижению на авансцену политич. фигур, готовых пойти на преобразования, таких как С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. Были провозглашены политич. права и свободы, сформировалась многопартийная система, издана первая рос. конституция – Основные гос. законы 1906, появился первый рос. парламент – Гос. дума и Гос. совет. Размах революц. насилия смутил не только консервативные, но и либеральные круги (концентрированным выражением их позиции стал сборник «Вехи»), тогда как революц.-демократич. и социалистич. силы стали рассматривать Революцию 1905–07 как «генеральную репетицию» нового наступления на самодержавие.

Русская революция (1917–1918): Ключевые лица

Александр I

Русский царь , или император, смерть которого в 1825 г. мягкий кризис отделения, который создал видимость слабости в русской монархии. Группа из 3000 солдат которые называли себя декабристами воспользовались хаос, чтобы потребовать реформ, таких как писаная конституция для Россия. Более поздние революционеры, такие как Ленин, видели декабристов как герои.

Александр II

Царь, формально отменивший крепостное право в 1861 году, освобождение русских крепостных от крепостной зависимости к своим помещикам. Хотя реформаторы приветствовали этот шаг, он привел к серьезному экономическому кризису. кризис, разозлил помещиков и вызвал ряд революционных группы для агитации за конституцию. В 1881 г. Александр II был убит членом одной из этих групп, побудив своего преемника, сына Александра III , осуществить жесткое подавление общественного сопротивления.

Александр III

Сын и наследник убитого царя Александр

II .

Феликс Дзержинский

Революционер польского происхождения, примкнувший к большевикам. Вечеринка после выхода из тюрьмы в 1917. После Октябрьской революции Владимир Ленин назначил Дзержинского начальник ВЧК , первая советская тайная полиция и ранний предшественник KGB .

Лев Каменев (он же Лев Розенфельд)

Видный член большевистской партии который изначально сопротивлялся призыву Ленина провести революцию скорее чем позже. После революции Каменев пошел служить в Советское правительство, но был расстрелян в г. Иосиф Сталин чистки 1930-х годов.

Александр Керенский

Член партии эсеров

и активный участник как временного правительства так и Петроградский Совет . Сначала Керенский выступал в роли

связь между двумя органами власти. В рамках временного

правительстве, он был министром юстиции, военным министром и

позже премьер-министром. После Октябрьской революции Керенский

бежал из страны и в конце концов иммигрировал в Соединенные Штаты,

где он преподавал историю России в Стэнфордском университете.

Сначала Керенский выступал в роли

связь между двумя органами власти. В рамках временного

правительстве, он был министром юстиции, военным министром и

позже премьер-министром. После Октябрьской революции Керенский

бежал из страны и в конце концов иммигрировал в Соединенные Штаты,

где он преподавал историю России в Стэнфордском университете.

Владимир Ленин (он же Владимир Ильич Ульянов)

Основатель большевистской партии , организатор Октябрьской Революции и первый лидер Советский Союз. Ленин провел большую часть начала ХХ века живущих в изгнании в Европе (прежде всего в Великобритании и Швейцарии). Он был преданным последователем марксизма и считал, что как только в России произойдет коммунистическая революция, коммунизм быстро распространились по миру. Хотя и не участвовал в феврале революции, вернулся в Россию 19 апреля.17 и организовал Октябрьскую революцию, превратившую Россию в коммунистическую состояние.

Николай I

Младший брат и преемник царя Александра

Я . Эта неортодоксальная преемственность от старшего к младшему брату

вызвал небольшой публичный скандал в 1825 году и

позволила произойти восстанию декабристов . Николай

Мне наследовал его сын, Александр II .

Эта неортодоксальная преемственность от старшего к младшему брату

вызвал небольшой публичный скандал в 1825 году и

позволила произойти восстанию декабристов . Николай

Мне наследовал его сын, Александр II .

Николай II

Последний русский царь, правивший с 189 г.4 до 1917 года. Николай II, вступивший на престол с трепетом по отношению к отцу Александру III смерти, был неуклюжим и неэффективным лидером, который избегал прямого участие в правительстве вызвало негодование у русского народа и привело к насилию в 1905 г. Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 г. в результате февральской революции . В июле 1918 г. большевиков расстреляли Николая вместе с женой, Александрой

, и их дети.Григорий Распутин

Русский крестьянин и самопровозглашенный мистик

получивший значительное влияние на царя Николая II жена, Александра , в годы, непосредственно предшествующие

революции 1917 года.

Сексуальные выходки Распутина в российской столице Петрограде вызвали

скандал, и русский народ стал верить, что сам царь

находился под влиянием Распутина. Зная, что присутствие Распутина наносит ущерб

Доверие к Николаю II, сторонники царя убили Распутина

в конце 1916.

Зная, что присутствие Распутина наносит ущерб

Доверие к Николаю II, сторонники царя убили Распутина

в конце 1916.

Джозеф Сталин (он же Иосиф Джугашвили)

Лидер большевиков , который стал известным только после возвращения Ленина в Петроград в апреле 1917 г. Хотя Сталин был весьма второстепенной фигурой во время Октября Революции , он привлек внимание Ленина как полезный союзник, а после Октябрьского переворота Ленин дал ему место в правительство как

Петр Столыпин

Премьер-министр при Николае II. Столыпин был известен

за жестокие репрессии против революционеров и диссидентов, в ходе которых тысячи

подозреваемых предстали перед быстрым военным судом и тут же казнены.

Петлю палача в то время часто называли «столыпинской».

галстук.» Сам Столыпин был убит в 1911 г.

революционный активист.

Столыпин был известен

за жестокие репрессии против революционеров и диссидентов, в ходе которых тысячи

подозреваемых предстали перед быстрым военным судом и тут же казнены.

Петлю палача в то время часто называли «столыпинской».

галстук.» Сам Столыпин был убит в 1911 г.

революционный активист.

Леон Троцкий (он же Лев Бронштейн)

Лидер большевиков и один из виднейших деятелей из Октябрьская революция . Троцкий, находившийся в ссылке за границей во время Февральской революции, вернулся в Россию в мае 1917 г., тесно связался с Лениным и вступил в большевистскую партию. летом. Троцкий возглавлял Военно-революционный комитет, которые обеспечили военную мощь Октябрьской революции. После революции он был назначен наркомом иностранных дел и вел переговоры России с Германией и Австрией о перемирии и последующий мирный договор, сделавший возможным выход России из Первая мировая война.

Григорий Зиновьев (он же Освел Радомысльский)

Видный член большевистской партии, тесно связанный с

с Лев Каменев и близкий друг Ленина во время

Ленинские годы в ссылке. Первоначально сопротивляясь призыву Ленина провести

революцию раньше, чем позже, Зиновьев фактически сыграл

никакой роли в Октябрьской революции и временно вышел из партии

деятельности после революции. Однако он стал членом

Политбюро в 1919 г.

продолжал служить в Советском правительстве, пока не был арестован и

расстрелян во время сталинских чисток 19 в.30 с.

Первоначально сопротивляясь призыву Ленина провести

революцию раньше, чем позже, Зиновьев фактически сыграл

никакой роли в Октябрьской революции и временно вышел из партии

деятельности после революции. Однако он стал членом

Политбюро в 1919 г.

продолжал служить в Советском правительстве, пока не был арестован и

расстрелян во время сталинских чисток 19 в.30 с.

Кровавое воскресенье | Россия [1905]

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- В этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Британской энциклопедии. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.