Внешняя политика Александра I (1801 – 1812)

Похожие презентации:

Первая Мировая война (1914-1918)

Россия в системе международных отношений в XVII веке

Гражданская война́ в России (1917- 1922)

Февральская революция 1917 года

Первая русская революция 1905-1907 гг

Русская культура во второй половине XIX века

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России

Смута (Смутное время) 1598 – 1613 гг

Индия в XVIII веке (8 класс)

История бренда BMW

1. История России. XIX век.

Внешняя политикаАлександра I

В 1801 – 1812 г.г.

2. План.

1.Основные направления внешней политики Александра I.2.Участие России в III-ей антифранцузской коалиции (1805 г.).

3.Присоединение к России кавказских территорий:

а) 1801г. – добровольное вхождение Восточной Грузии;

б) 1803г. – завоевание Мингрелии;

в) 1804г. – завоевание Имеретии, Гурии, Гянджи;

г) 1806г.

— добровольное присоединение Осетии;

— добровольное присоединение Осетии;д) 1805г. – в ходе русско-иранской войны завоёваны Карабах и

Ширван (Северная Осетия).

4.Тильзитский мир и его последствия (1807 г.).

5.Россия в войнах с 1803 по 1812 г.г.

6.Разрыв русско-французского союза накануне Отечественной

войны 1812 года (1811г.).

3. Основные направления внешней политики в 1801-1812г.г.

• Борьба с революционнойФранцией, противостояние

захватническим войнам

Наполеона в составе

союзнических войск Австрии,

Великобритании, Швеции.

• Проникновение на Кавказ с

целью укрепления юговосточных границ.

• Сохранение завоеваний в

Крыму.

• Ликвидация угрозы с северозапада (Швеция).

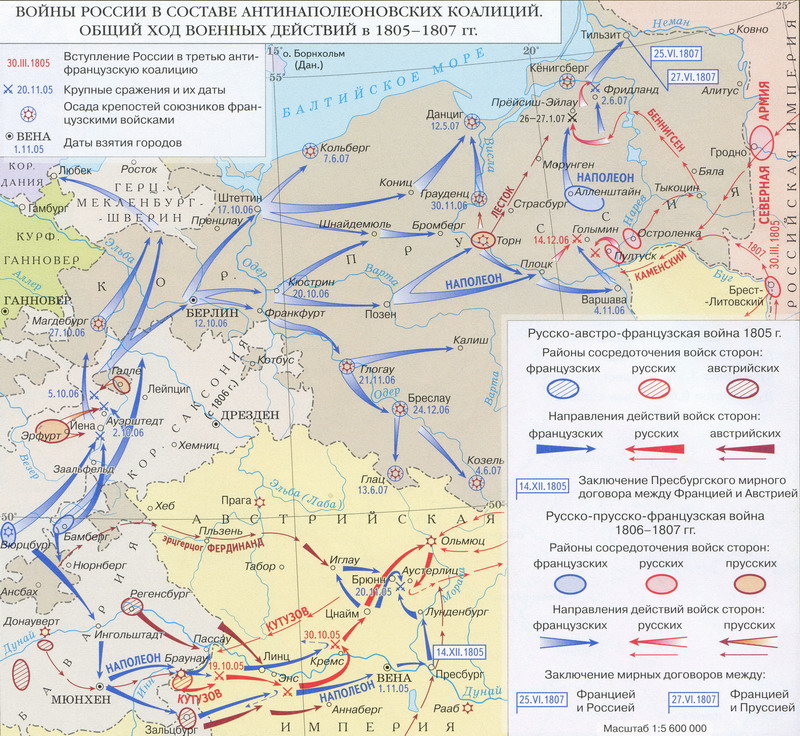

4. Из курса Новой истории. Состав антифранцузских коалиций.

1-я антифранцузская коалиция1795г.

Екатерина II

Великобритания

Россия

2-я антифранцузская коалиция

1798г.

Павел I

Великобритания

Россия

Австрия

Неаполитанское королевство

3-я антифранцузская коалиция

1805г.

Александр I

Великобритания

Россия

Австрия

Швеция

4-я антифранцузская коалиция

1806-1807г.г.

Александр I

Великобритания

Россия

Швеция

Пруссия

5-я антифранцузская коалиция

1813-1815г.г.

Александр I

Россия

Великобритания

Австрия

Пруссия Швеция

5. Россия в войнах с 1803 по 1812 г.г.

ВойнаРусско-иранская

Участие в войне

против

наполеоновской

Франции в составе

союзнических

войск

Русско-турецкая

Русско-шведская

Годы

Причины

Основные

события

Командующий

Исход войны

6. Выдающиеся полководцы

Генерал П.И. БагратионГенерал А.П. Тормасов

Генерал

М.Б. Барклай-де-Толли

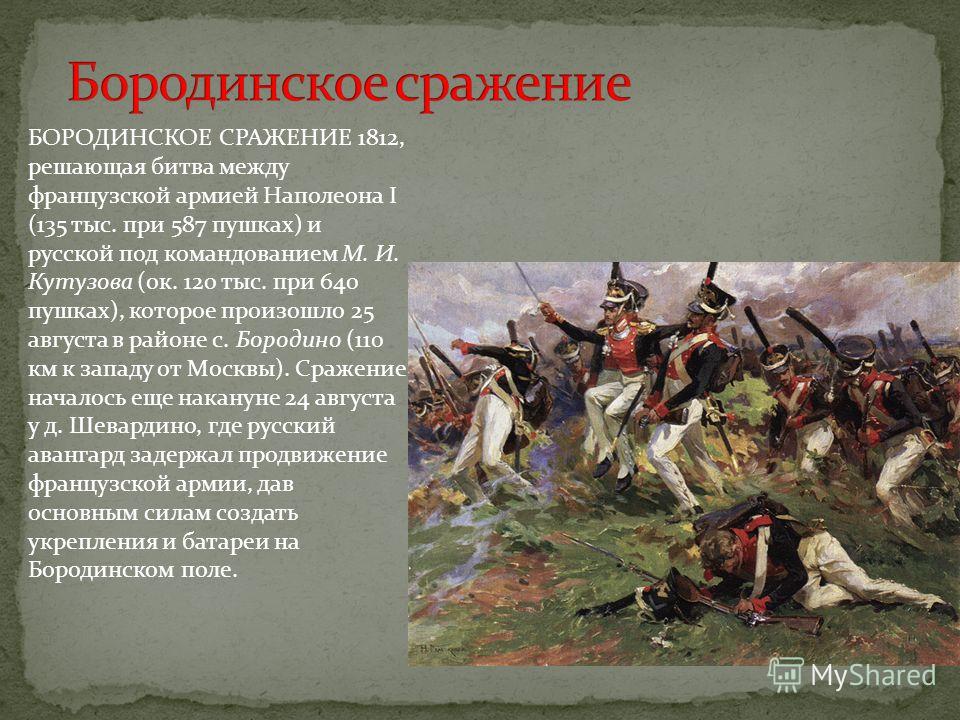

7. Михаил Илларионович Кутузов (1745 – 1813)

Михаил Илларионович Кутузов

(1745 – 1813)

1790г.- командующий 6-й колонной

при штурме Измаила.

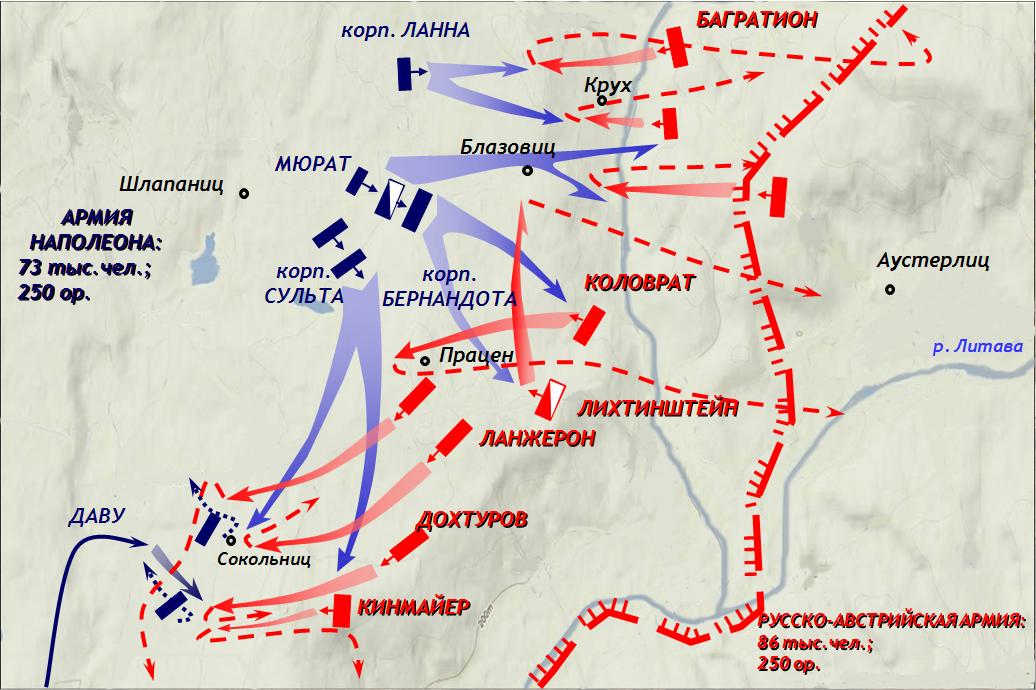

1805г.- главнокомандующий русской

армией в Австрии. Аустерлицкое сражение.

1811г.-командующий молдавской армией в войне с Турцией.

31.08.1812.- генерал-фельдмаршал.

Заключил Бухарестский мир с Турци-

ей.

08.08.1812.-главнокомандующий

русской армией в Отечественной

войне.

26.08.1812.-Бородинское сражение.

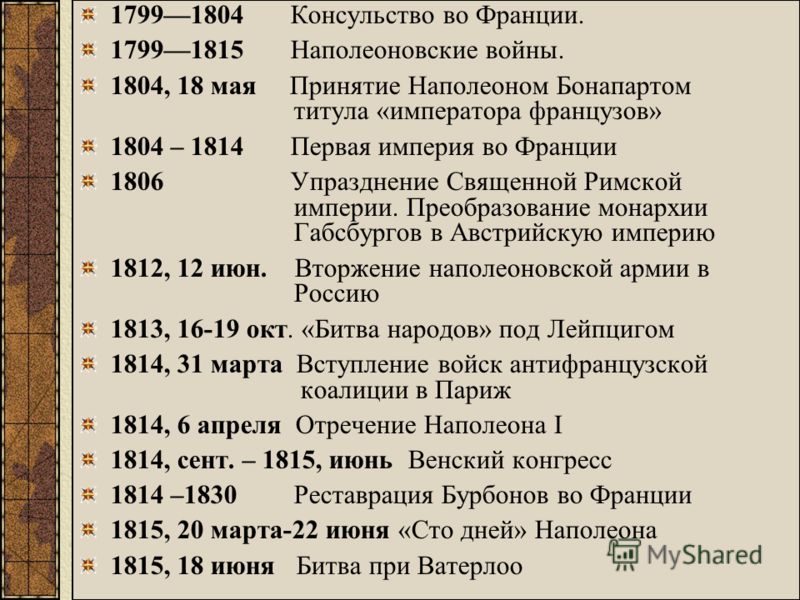

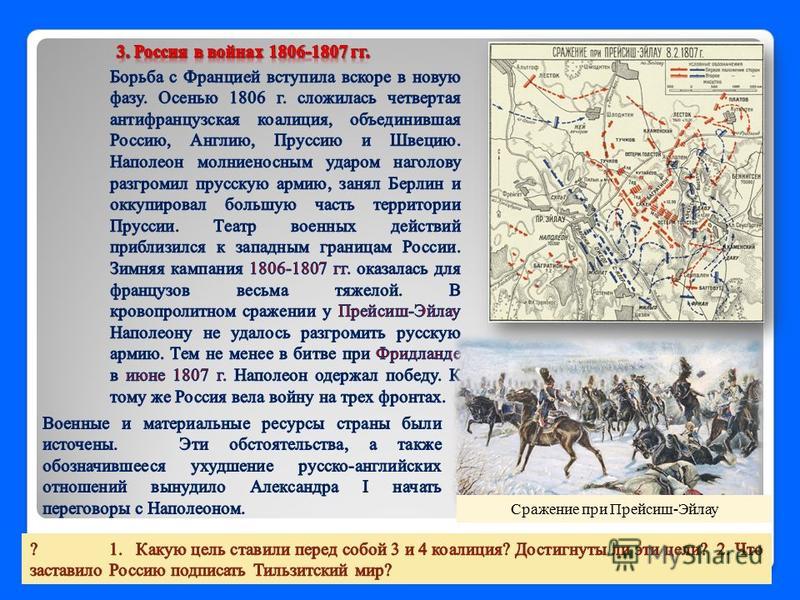

8. В 1806 году война в Европе вспыхнула с новой силой. В ответ на создание 4-ой антифранцузской коалиции Наполеон объявил о

континентальной блокадеАнглии. Россия в это время вела военные действия сразу на трёх фронтах,

военные и материальные ресурсы страны были истощены, и Александр I

вынужден был пойти на предложенные Наполеоном переговоры о заключении

мира.

Александр I

Наполеон I

9. Тильзитский мир (25 июня 1807 г.)

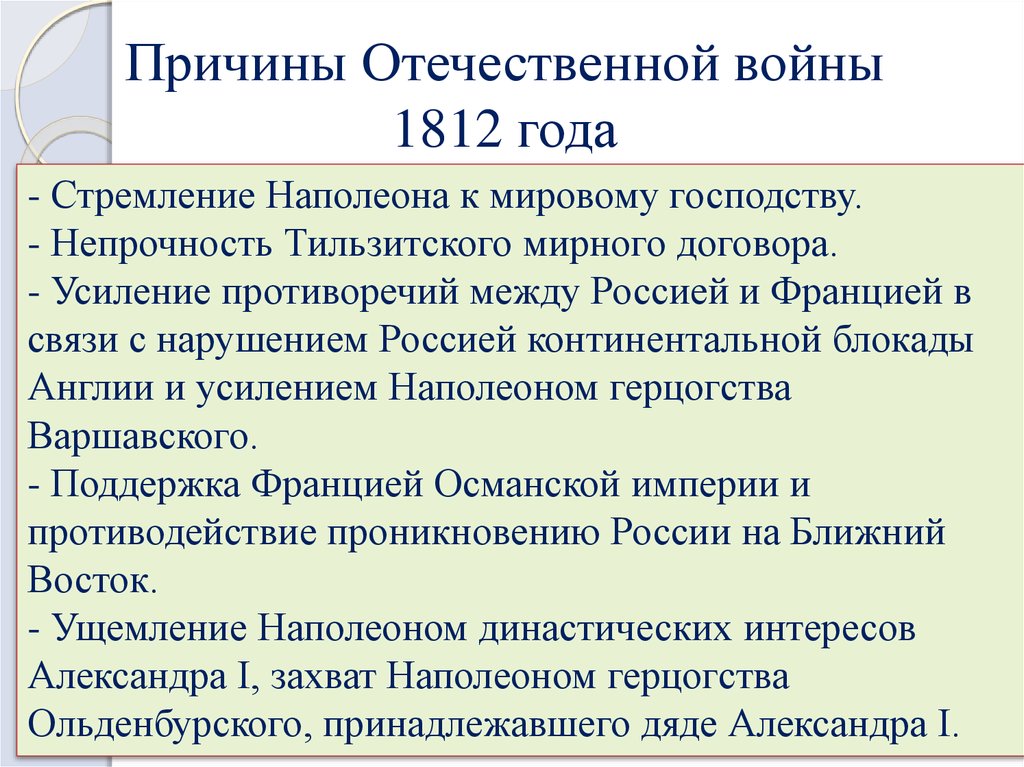

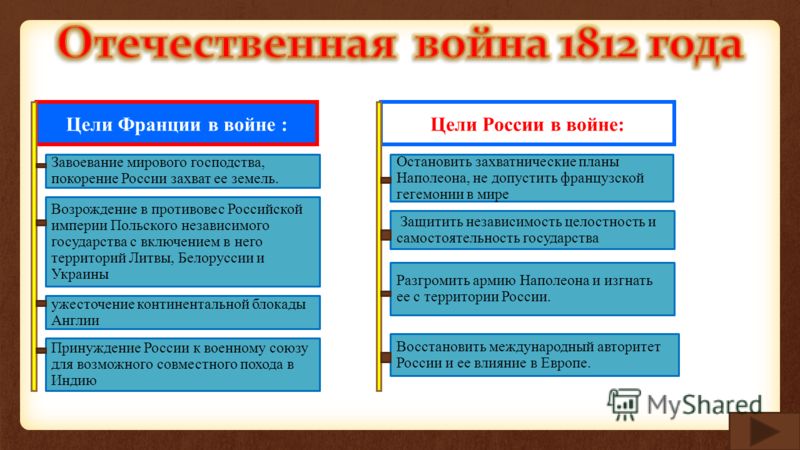

.10. Причины разрыва русско-французских отношений в 1811 году

В 1810 г. Россия отказалась свои

обязательства, подписанные в

Тильзитском мирном договоре,

касающиеся континентальной

блокады Англии.

Александр I потребовал от

Наполеона не поддерживать

поляков в их намерении

присоединить земли Литвы,

Украины и Белоруссии к

Варшавскому герцогству.

На предложение Наполеона

сгладить отношения путём

между ним и сестрой Александра I

Анной Александр ответил отказом

(1810 г.)

В 1811 г. Наполеон присоединил к

Франции герцогство Ольденбургское

в Германии, наследный принц

которого являлся мужем Екатерины

Павловны, сестры Александра I.

English Русский Правила

«А в это время Бонапарт переходил границу…» | История | Общество

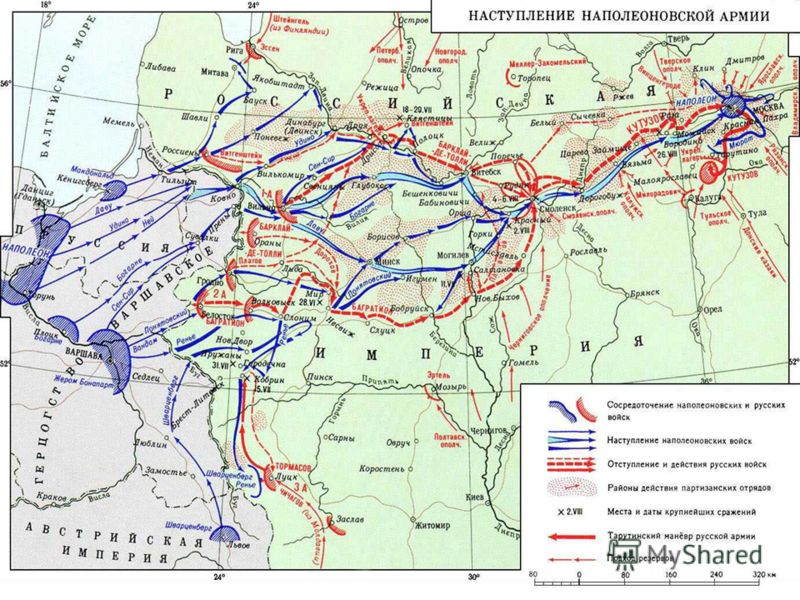

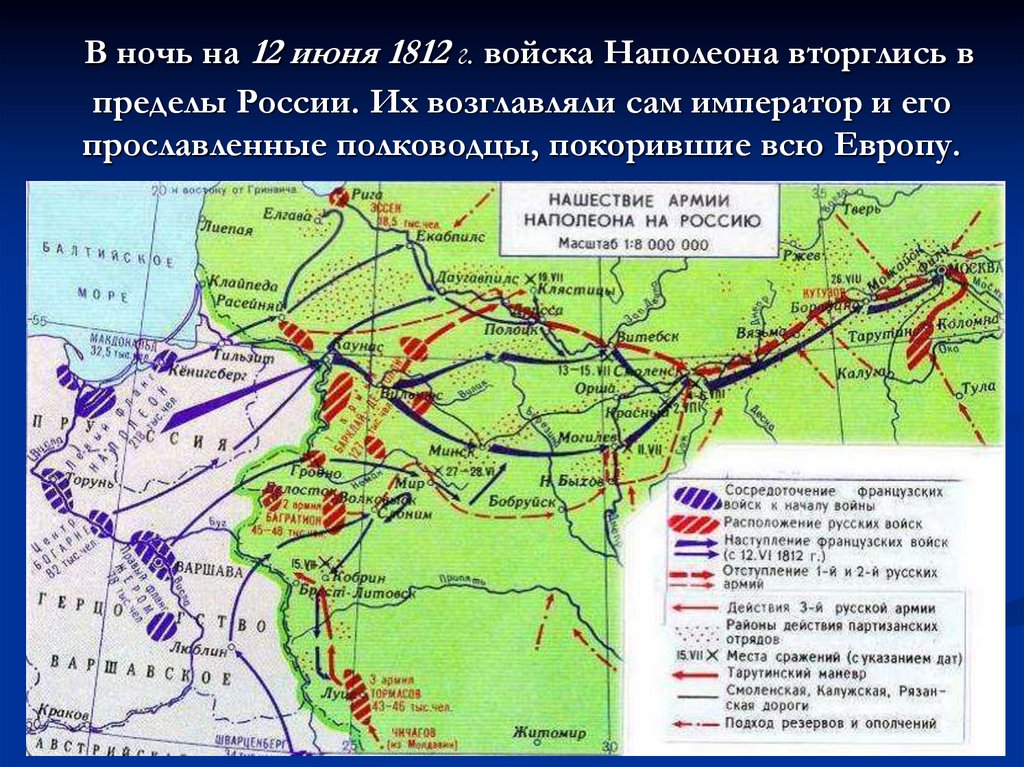

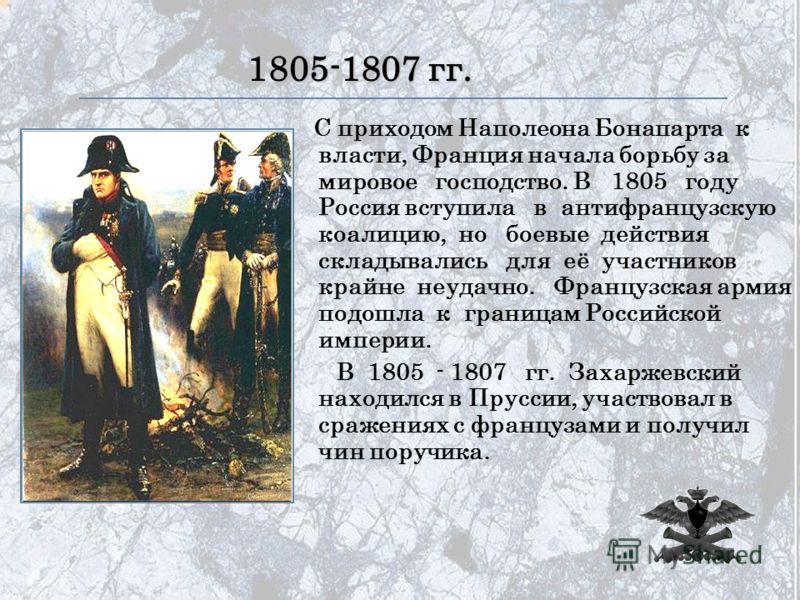

Вплоть до первой мировой войны история не знала ничего подобного Великой армии Бонапарта, которая насчитывала в июне 1812 года более 600 тыс. человек и сосредоточилась на границах Восточной Пруссии, Великого герцогства Варшавского и Австрийской империи, готовясь к вторжению в Россию. Десять корпусов этой армии возглавляли блестящие полководцы, каждый из которых имел за плечами опыт успешного командования большими массами войск.

Основу армии составляли заслуженные ветераны, моральный дух которых был превосходным и внушал уверенность в победе их менее опытным товарищам. Были созданы внушительные запасы всего необходимого, от боеприпасов до продовольствия. Во главе этой армии стоял величайший полководец, одержавший победы в десятках сражений. Ничто, казалось, не могло остановить железную поступь этих великолепных войск, сравнимую с победными маршами полчищ Александра Македонского и легионов Цезаря

Были созданы внушительные запасы всего необходимого, от боеприпасов до продовольствия. Во главе этой армии стоял величайший полководец, одержавший победы в десятках сражений. Ничто, казалось, не могло остановить железную поступь этих великолепных войск, сравнимую с победными маршами полчищ Александра Македонского и легионов Цезаря

«Точка невозврата»

За пять лет до начала новой войны, в 1807 году, Россия и Франция заключили своеобразный «пакт о ненападении» — Тильзитский мир. По задумке Наполеона он был призван стать важнейшей вехой на пути к формированию нового европейского баланса сил, то есть такой системы международных отношений, в которой Франция играла бы первую скрипку. С переходом России в лагерь союзников империи единственным препятствием к осуществлению этого грандиозного замысла оставалась Англия. Гибель французского флота при Трафальгаре осенью 1805 года не позволяла осуществить десантную операцию, однако император рассчитывал поставить остров на колени при помощи континентальной блокады — режима полного запрета как торговли непосредственно с Англией, так и приобретения английских товаров у третьих стран. По тильзитским договоренностям Россия, один из важных торговых партнеров Англии, должна была отказаться от внешнеторговых выгод в обмен на территориальные приобретения — Франция предоставила России свободу действий на севере против Швеции и на юге против Турции.

По тильзитским договоренностям Россия, один из важных торговых партнеров Англии, должна была отказаться от внешнеторговых выгод в обмен на территориальные приобретения — Франция предоставила России свободу действий на севере против Швеции и на юге против Турции.

Нарушение Россией этих соглашений и рассматривалось во Франции как главная причина надвигающейся войны. У Александра I было несколько оснований игнорировать выполнение союзнических обязательств: здесь и убытки части дворянства и купечества, а также казны, состояние которой и без того не было блестящим, от прекращения торговли с Англией; и оппозиция союзу, сложившаяся в придворных кругах и полагавшая, что православный император унизил себя договором с «исчадием французской революции»; и вполне очевидное заигрывание Наполеона с поляками, которое Петербург рассматривал как вопиюще недружественное.

Трудно сказать, с какого именно момента военное столкновение становится неизбежным. Возможно, роль последней капли сыграет российское «Положение о нейтральной торговле», принятое в декабре 1810 года и, по сути, разрешившее ввоз английских и вывоз предназначавшихся для Англии товаров на кораблях под нейтральным флагом, а также новый таможенный тариф, фактически заблокировавший импорт в Россию предметов роскоши, значительная доля которых поступала из Франции. Можно считать поводом к разрыву и оккупацию все в том же декабре 1810-го французскими войсками герцогства Ольденбургского, что было воспринято Александром не только как прямое нарушение тильзитских договоренностей, но и как демонстрация враждебности по отношению лично к нему, так как герцог Петр Ольденбургский приходился ему дядей по материнской линии.

Можно считать поводом к разрыву и оккупацию все в том же декабре 1810-го французскими войсками герцогства Ольденбургского, что было воспринято Александром не только как прямое нарушение тильзитских договоренностей, но и как демонстрация враждебности по отношению лично к нему, так как герцог Петр Ольденбургский приходился ему дядей по материнской линии.

В любом случае не приходится сомневаться в том, что уже в начале 1811 года, то есть за полтора года до войны, обе стороны приняли для себя окончательное решение — об этом свидетельствуют и военные приготовления, и резкая активизация разведки, и заметное обострение дипломатических отношений. Вино, пользуясь известным высказыванием французского императора, было откупорено — предстояло его выпить.

«Без объявления войны»

Согласно одному из распространенных стереотипов относительно Отечественной войны 1812 года, наполеоновская армия вторглась в российские пределы внезапно, без объявления войны. Об этом писал целый ряд советских историков, включая даже такого выдающегося знатока предмета, как академик Евгений Тарле. Вероятно, косвенным образом на это представление повлияли обстоятельства начала другой Отечественной войны, 1941–1945 годов. Между тем за два дня до начала перехода войск через Неман Наполеон через посла в Петербурге генерала Лористона официально уведомил российские официальные круги о начале войны. «Моя миссия окончилась, — писал Лористон управляющему Министерством иностранных дел графу Салтыкову, — поскольку просьба князя Куракина о выдаче ему паспортов означала разрыв, и его императорское и королевское величество с этого времени считает себя в состоянии войны с Россией». Более того, еще 12 июня министр иностранных дел Франции Маре, сообщая российскому послу Куракину о положительном ответе на его просьбу от 11 мая 1812 года о выдаче паспортов с целью покинуть Францию (выдача сознательно затянулась французской стороной на месяц), уведомил последнего, что император рассматривает это требование как объявление войны.

Вероятно, косвенным образом на это представление повлияли обстоятельства начала другой Отечественной войны, 1941–1945 годов. Между тем за два дня до начала перехода войск через Неман Наполеон через посла в Петербурге генерала Лористона официально уведомил российские официальные круги о начале войны. «Моя миссия окончилась, — писал Лористон управляющему Министерством иностранных дел графу Салтыкову, — поскольку просьба князя Куракина о выдаче ему паспортов означала разрыв, и его императорское и королевское величество с этого времени считает себя в состоянии войны с Россией». Более того, еще 12 июня министр иностранных дел Франции Маре, сообщая российскому послу Куракину о положительном ответе на его просьбу от 11 мая 1812 года о выдаче паспортов с целью покинуть Францию (выдача сознательно затянулась французской стороной на месяц), уведомил последнего, что император рассматривает это требование как объявление войны.

Так что формальности были в данном случае соблюдены, война была объявлена по официальным каналам, а тот факт, что Наполеон не облек это в форму собственноручно подписанного манифеста или сделал это поздно, непосредственно перед началом боевых действий, мало что меняет — международно-правовая традиция того времени не предусматривала в таких случаях ни определенной формы, ни какого-либо «промежуточного периода времени».

К тому же в отличие от Великой Отечественной войны невозможно утверждать, что война с Наполеоном началась неожиданно для российского императора и военного командования. Многочисленные факты свидетельствуют о прямо противоположном. Благодаря усилиям только что созданной военным министром Барклаем де Толли российской военной разведки (в первую очередь военного агента в Париже полковника Чернышева) в распоряжении руководства страны находилась довольно точная информация о численности и составе войск противника и их продвижении к западным границам России. Никакого иного вывода, кроме как о начале боевых действий в самое ближайшее время, из этой информации сделать было нельзя и в действительности не делалось. Об этом, в частности, недвусмысленно свидетельствуют не только воспоминания ключевых участников событий (Барклай, например, писал позднее: «Все было предвидено, и на все взяты были меры»), но и мероприятия, проводимые русским командованием в последние месяцы перед войной: выдвижение войск из глубины страны для пополнения трех западных армий и войск второй линии. В частности, гвардия покинула Петербург и начала выдвигаться в направлении Вильно еще в марте 1812 года, а в середине апреля ее части были сведены в отдельные пехотный и кавалерийский корпуса. Александр также выехал к армии заблаговременно, еще в конце апреля, и к моменту начала боевых действий находился в расположении войск Барклая уже несколько недель. Наконец, за несколько дней до начала войны соответствующие ответственные лица были проинформированы военным министром не только о готовящемся вторжении, но даже о местах переправ.

В частности, гвардия покинула Петербург и начала выдвигаться в направлении Вильно еще в марте 1812 года, а в середине апреля ее части были сведены в отдельные пехотный и кавалерийский корпуса. Александр также выехал к армии заблаговременно, еще в конце апреля, и к моменту начала боевых действий находился в расположении войск Барклая уже несколько недель. Наконец, за несколько дней до начала войны соответствующие ответственные лица были проинформированы военным министром не только о готовящемся вторжении, но даже о местах переправ.

«Скифский план»

Общеизвестно, что с первых дней войны 1-я и 2-я Западные армии под командованием Барклая де Толли и Багратиона начали отступление, стремясь избежать разгрома по частям и имея целью соединиться. Впоследствии Наполеон назовет русскую стратегию «скифским планом», имея в виду традиционный — правда, не только для скифов — способ ведения боевых действий: заманивание противника в ловушку при помощи демонстративного отступления. Между тем действия обоих командующих, как теперь понятно, были обусловлены не столько скрупулезным следованием некоему заранее согласованному плану, сколько диктовались складывающимися обстоятельствами, то есть были вынужденными.

Между тем действия обоих командующих, как теперь понятно, были обусловлены не столько скрупулезным следованием некоему заранее согласованному плану, сколько диктовались складывающимися обстоятельствами, то есть были вынужденными.

До войны Александру было подано более 20 докладных записок, содержавших различной степени подробности планы ведения кампании против Наполеона. Некоторые их разработчики (например, генералы Беннигсен, Багратион и Сен-При) выдвигали идею превентивного удара по сосредоточивающимся французским войскам, другие исходили из необходимости опираться на российские просторы и климат, вспоминая о петровском плане «томления неприятеля» времен борьбы с Карлом XII в 1706–1709 годах. Тем не менее наиболее известен так называемый «план Фуля» (или Пфуля — в зависимости от того, на французский или на немецкий манер произносить фамилию этого прусского генерала), в самых негативных тонах описанный Львом Толстым в третьем томе «Войны и мира».

Действительно, Карл Людвиг Август Пфуль представлял собой своеобразную карикатуру на штабного теоретика. Обладавший несомненными военными знаниями, прочитавший множество книг, он ни разу не командовал в сражении хоть сколь-нибудь заметным формированием и вообще был несколько оторван от стремительно менявшейся реальности. По-своему уважавший его Клаузевиц, один из крупнейших военных теоретиков XIX века, в свое время служивший под его началом, высказался о нем так: «Он был очень умным и образованным человеком, но не имел никаких практических знаний. Он давно уже вел настолько замкнутую умственную жизнь, что решительно ничего не знал о мире повседневных явлений. Юлий Цезарь и Фридрих Второй были его любимыми авторами и героями. Он почти исключительно был занят бесплодными мудрствованиями над их военным искусством с другой стороны, он, вполне естественно, являлся врагом обычного филистерства, поверхностности, фальши и слабости. Та злая ирония, с которой он выступал против этих пороков, свойственных огромному большинству, и создала ему гласным образом репутацию крупного таланта, соединявшего глубину и силы».

Обладавший несомненными военными знаниями, прочитавший множество книг, он ни разу не командовал в сражении хоть сколь-нибудь заметным формированием и вообще был несколько оторван от стремительно менявшейся реальности. По-своему уважавший его Клаузевиц, один из крупнейших военных теоретиков XIX века, в свое время служивший под его началом, высказался о нем так: «Он был очень умным и образованным человеком, но не имел никаких практических знаний. Он давно уже вел настолько замкнутую умственную жизнь, что решительно ничего не знал о мире повседневных явлений. Юлий Цезарь и Фридрих Второй были его любимыми авторами и героями. Он почти исключительно был занят бесплодными мудрствованиями над их военным искусством с другой стороны, он, вполне естественно, являлся врагом обычного филистерства, поверхностности, фальши и слабости. Та злая ирония, с которой он выступал против этих пороков, свойственных огромному большинству, и создала ему гласным образом репутацию крупного таланта, соединявшего глубину и силы». После военного разгрома Пруссии в кампании 1806–1807 годов Пфуль был принят на русскую службу и сумел произвести на Александра впечатление своей ученостью. Его план состоял в борьбе с противником двумя группировками, одна из которых занимает хорошо укрепленную позицию, а другая действует врагу во фланг и тыл, и был позаимствован у Фридриха Великого и мало кому еще известного Артура Уэльсли, герцога Веллингтона. При этом автор категорически игнорировал значительное численное превосходство противника и его активную манеру ведения войны, при которых построенный на реке Западная Двина у местечка Дрисса укрепленный лагерь превращался в ловушку для русской армии. К счастью, разум возобладал, и недостроенный дрисский лагерь был своевременно покинут 1-й Западной армией буквально на глазах у наполеоновского авангарда.

После военного разгрома Пруссии в кампании 1806–1807 годов Пфуль был принят на русскую службу и сумел произвести на Александра впечатление своей ученостью. Его план состоял в борьбе с противником двумя группировками, одна из которых занимает хорошо укрепленную позицию, а другая действует врагу во фланг и тыл, и был позаимствован у Фридриха Великого и мало кому еще известного Артура Уэльсли, герцога Веллингтона. При этом автор категорически игнорировал значительное численное превосходство противника и его активную манеру ведения войны, при которых построенный на реке Западная Двина у местечка Дрисса укрепленный лагерь превращался в ловушку для русской армии. К счастью, разум возобладал, и недостроенный дрисский лагерь был своевременно покинут 1-й Западной армией буквально на глазах у наполеоновского авангарда.

Вместе с тем не позднее марта 1812 года был высочайше утвержден план, вышедший из-под пера военного министра Барклая де Толли и предполагавший «продлить войну по возможности» и «при отступлении нашем всегда оставлять за собою опустошенный край». Уже после войны многие военные деятели приписывали эту идею себе; хорошо известно, что «у победы тысячи отцов, а поражение — всегда сирота». Тем не менее было бы большим преувеличением считать, что русские армии с самого начала войны действовали в соответствии с ним; на самом деле как в действиях Барклая, так и особенно Багратиона в этот период много импровизации.

Уже после войны многие военные деятели приписывали эту идею себе; хорошо известно, что «у победы тысячи отцов, а поражение — всегда сирота». Тем не менее было бы большим преувеличением считать, что русские армии с самого начала войны действовали в соответствии с ним; на самом деле как в действиях Барклая, так и особенно Багратиона в этот период много импровизации.

«Дураки меня выпустили»

Первая директива Барклая Багратиону после начала войны датируется 27 июня. В ней 2-й Западной армии предписывается движение на Минск. Директива с самого начала была невыполнимой (другое дело, что Барклай на тот момент еще не мог отдавать себе в этом отчета), ибо Наполеон принял меры против соединения русских армий, направив непосредственно против войск Багратиона три корпуса под общим командованием своего брата, вестфальского короля Жерома Бонапарта, а в стык — большую часть лучшего по составу и самого многочисленного из своих корпусов во главе с «железным маршалом» Даву. Последний успел опередить Багратиона и захватить Минск, отрезав русским войскам путь к соединению. Ценой огромных усилий, с тяжелейшими арьергардными боями Багратион с третьей попытки (вторая была предпринята недалеко от Могилева, где 7-й пехотный корпус русской армии под командованием генерала Раевского обессмертил свои знамена в сражении при деревне Салтановка) сумел прорваться к Смоленску и соединиться с частями 1-й армии. «Насилу вырвался из аду, дураки меня выпустили», — писал Багратион начальнику штаба армии Барклая Алексею Ермолову, признавая тем самым, что не только героические действия его войск, но и нерасторопность Бонапарта-младшего обеспечили конечный успех мероприятия.

Ценой огромных усилий, с тяжелейшими арьергардными боями Багратион с третьей попытки (вторая была предпринята недалеко от Могилева, где 7-й пехотный корпус русской армии под командованием генерала Раевского обессмертил свои знамена в сражении при деревне Салтановка) сумел прорваться к Смоленску и соединиться с частями 1-й армии. «Насилу вырвался из аду, дураки меня выпустили», — писал Багратион начальнику штаба армии Барклая Алексею Ермолову, признавая тем самым, что не только героические действия его войск, но и нерасторопность Бонапарта-младшего обеспечили конечный успех мероприятия.

Тем временем, сохраняя полный порядок и принимая меры по обеспечению флангов (так, например, для защиты Петербургского направления от армии был отделен самый многочисленный из ее корпусов — 1-й под командованием генерала Витгенштейна), 1-я Западная армия постепенно продвигалась к Смоленску, отвлекая на себя основную группировку войск Великой армии во главе с самим Наполеоном. При этом Барклаю помимо оперативно-тактических и административных задач приходилось решать еще и несвойственные его должности политические. Дело в том, что главная квартира была переполнена светскими генералами, «паркетными шаркунами», сопровождавшими Александра; каждый из них «мнил себя стратегом» и хотел если не оставить след в истории, то по крайней мере отличиться в глазах императора. Все это ужасно мешало Барклаю, отвлекая от выполнения его непосредственных обязанностей. К счастью, через три с половиной недели после начала войны группе приближенных Александра удалось под благовидными предлогами убедить русского императора (а значит, и свиту) оставить армию и отправиться в Москву.

Дело в том, что главная квартира была переполнена светскими генералами, «паркетными шаркунами», сопровождавшими Александра; каждый из них «мнил себя стратегом» и хотел если не оставить след в истории, то по крайней мере отличиться в глазах императора. Все это ужасно мешало Барклаю, отвлекая от выполнения его непосредственных обязанностей. К счастью, через три с половиной недели после начала войны группе приближенных Александра удалось под благовидными предлогами убедить русского императора (а значит, и свиту) оставить армию и отправиться в Москву.

Так, в тяжелейших условиях, под давлением превосходящего неприятеля, основные силы русской армии сумели не только выдержать первый удар, но и соединиться в районе Смоленска. Этим был нарушен первоначальный план Наполеона, заключавшийся в разгроме по отдельности русских войск в пограничных сражениях. Иными словами, теперь и французскому императору приходилось импровизировать. Не зря он более недели провел в Вильно и несколько дней в Витебске, размышляя, как действовать дальше. А русская армия, решив задачу первостепенной важности — объединившись, могла теперь повернуться к противнику фронтом и принять участие в первом из масштабных сражений этой войны — битве за Смоленск.

А русская армия, решив задачу первостепенной важности — объединившись, могла теперь повернуться к противнику фронтом и принять участие в первом из масштабных сражений этой войны — битве за Смоленск.

7 фактов о наполеоновских войнах

- Что убило Наполеона Бонапарта?

- Наполеон Бонапарт: факты о его жизни, смерти и карьере

Наполеон не особо подходил. Хотя он выучил французский язык, он говорил с акцентом, выдававшим его корни, и его дразнили за то, что он говорил как крестьянин. Кроме того, другие мальчики происходили из более богатых семей с хорошими связями, и, хотя они хорошо танцевали, навыки Наполеона заключались в садоводстве. Это не было многообещающим началом для мальчика, который в разное время мечтал стать офицером французского флота или инструктором артиллерии в Османской империи. Насколько другой была бы история, если бы он выбрал один из этих маршрутов.

В возрасте 15 лет Наполеон поступил в элитную военную школу в Париже. Это была огромная честь, которая обернулась катастрофой, когда его отец умер от рака желудка, когда Наполеон учился на первом курсе. Теперь предполагалось, что молодой кадет станет главным источником дохода семьи и в то же время будет учиться в одной из самых дорогих школ Франции. Ситуация вынудила его закончить двухлетний курс всего за один год, и, хотя он занял только 42-е место в классе из 58 человек, выпуск означал, что он мог стать офицером сразу после своего 16-летия.

Это была огромная честь, которая обернулась катастрофой, когда его отец умер от рака желудка, когда Наполеон учился на первом курсе. Теперь предполагалось, что молодой кадет станет главным источником дохода семьи и в то же время будет учиться в одной из самых дорогих школ Франции. Ситуация вынудила его закончить двухлетний курс всего за один год, и, хотя он занял только 42-е место в классе из 58 человек, выпуск означал, что он мог стать офицером сразу после своего 16-летия.

Портрет, выложенный плиткой «Бонапарт как первый консул» работы Джона Джеймса Маскерье. (Фото: Print Collector/Getty Images)

К 1791 году, когда в Европе вот-вот должна была разразиться война, Наполеон, все еще младший лейтенант, дислоцированный в сонном гарнизонном городке, отправился в отпуск, чтобы повидать свою семью на Корсике. Это было самое обычное начало военной карьеры, какое только можно себе представить. Никто не мог предположить, что через 10 лет Наполеон станет самым страшным полководцем в Европе, а позже станет одним из величайших полководцев в истории.

Больше похоже на это

- Подробнее | Ваш путеводитель по Семилетней войне

2

Королевский флот напал на город

Франция ухаживала за Данией и Норвегией в 1801 году, и, если бы их удалось убедить присоединиться к битве, похоже, Россия тоже могла бы Присоединяйся к ним. Возможность того, что Дания может напасть на материковую часть Великобритании, не могла рассматриваться — нужно было что-то делать.

Шаг вперед Адмирал Паркер, которого послали, чтобы провести очень британскую дипломатию канонерок (т.е. явиться с несколькими военными кораблями и добиться урегулирования). Это не обязательно должна была быть перестрелка. Когда прибыл королевский флот, датский флот был пришвартован к артиллерийским батареям и морской обороне города, поэтому лобовая атака была невозможна.

Тем не менее, подчиненным Паркера был вице-адмирал Нельсон, который представлял собой идеальное сочетание гениальности, смелости и безумия. Он атаковал более слабый южный конец датской обороны, что привело к жестокой артиллерийской дуэли между сушей и морем. Паркеру не хватало выдержки Нельсона, и, увидев разрушительный эффект ближнего артиллерийского огня, он дал сигнал к отступлению. Нельсон ответил сигналом подтверждения приказа, но ничего не сделал. Вместо этого он поднес подзорную трубу к слепому глазу и сказал своему флагману Томасу Фоули: «Знаешь, Фоули, у меня только один глаз. Я имею право иногда быть слепым».

Он атаковал более слабый южный конец датской обороны, что привело к жестокой артиллерийской дуэли между сушей и морем. Паркеру не хватало выдержки Нельсона, и, увидев разрушительный эффект ближнего артиллерийского огня, он дал сигнал к отступлению. Нельсон ответил сигналом подтверждения приказа, но ничего не сделал. Вместо этого он поднес подзорную трубу к слепому глазу и сказал своему флагману Томасу Фоули: «Знаешь, Фоули, у меня только один глаз. Я имею право иногда быть слепым».

- 5 фактов о военно-морском флоте Нельсона, которые вы (вероятно) не знали Было замечено, что в пылу боя Нельсон тщательно готовил письмо с условиями капитуляции Копенгагена — среди грохота пушек, криков людей и звука трескающегося дерева. Это заставило по крайней мере одного из его офицеров сделать вывод, что Нельсон сошел с ума, но Нельсон спокойно объяснил, что, если увидят, что у него есть время и условия для подготовки приличного письма, это заставит датчан думать, что они не причиняют вреда.

столько же повреждений, сколько и было. Это была замечательная логика и пример абсолютного хладнокровия под огнем.

столько же повреждений, сколько и было. Это была замечательная логика и пример абсолютного хладнокровия под огнем.Уловка сработала, и Копенгаген сдался. Примечательно, что ни один из кораблей королевского флота не был потоплен; однако около 1000–1200 британских членов экипажа были убиты или ранены. Датчане потеряли на 50 процентов больше потерь и потеряли три корабля, включая свой флагман, Dannebrog , когда он взорвался.

После этой короткой, но кровавой встречи две страны договорились о перемирии. После этого Паркер направил флот в Швецию, пытаясь убедить его выйти из лиги вооруженного нейтралитета, созданной на Балтике, но шведы отклонили его предложение.

В результате колебаний Паркера в Копенгагене, за которыми последовало его довольно тусклое выступление в Швеции, он был освобожден от должности, а Нельсон получил звание вице-адмирала.

3

Все стороны понимали «пропагандистскую войну»

Наполеоновские войны не были первыми, кто использовал средства печати в пропагандистских целях – The Times , например, начался в 1785 году как The Daily Universal Register , не был выше предвзятости.

Но эта конкретная эпоха конфликта преуспела в печати непристойных мнений и клеветнических карикатур. Лидеры того времени знали силу прессы. Как однажды сказал Наполеон: «Четырех враждебных газет бояться больше, чем тысячи штыков».

Но эта конкретная эпоха конфликта преуспела в печати непристойных мнений и клеветнических карикатур. Лидеры того времени знали силу прессы. Как однажды сказал Наполеон: «Четырех враждебных газет бояться больше, чем тысячи штыков».Однако влияние оказали не только мнения; образы часто были более мощными и задерживались дольше. Наполеон понял это и прославился самовозвеличиванием. Знаменитая картина, на которой он пересекает Альпы (написанная французским художником Жаком-Луи Давидом между 1801 и 1805 годами), например, демонстрирует сильно идеализированный взгляд на реальный переход, который Наполеон и его армия совершили через Альпы.

Наполеон также позаботился о том, чтобы его коронация в качестве императора была увековечена в картинах маслом, и он, и его жена Жозефина заказали себе царственные портреты в своих великолепных императорских одеждах. Хотя Наполеон не планировал свою собственную гробницу, она продолжила темы власти и превосходства — на этот раз с Наполеоном в образе Адониса; бог среди людей.

Он, несомненно, был блестящим генералом, но физически Наполеон был немного полноват и имел кривой нос.

Он, несомненно, был блестящим генералом, но физически Наполеон был немного полноват и имел кривой нос.У Наполеона было двойное преимущество: он был и полководцем, и абсолютным правителем; он мог диктовать и контролировать французскую прессу. Великобритания не предоставляла своим монархам и лидерам таких же преимуществ; там была более свободная пресса, а парламентская демократия означала, что журналы могли рисовать испепеляющие сатирические карикатуры на друзей и врагов.

Например, прозвище Наполеона «Бони» было британским изобретением, призванным вызвать антипатию. В то время считалось, что есть немного мяса на костях — это хорошо; следовательно, ужасный старый «Бони» был призраком, которого нужно было бояться или над которым можно было смеяться. «Бони» резко контрастировал со знаменитой карикатурой на Джона Булля, впервые популяризированной британскими печатниками. Бык был национальным олицетворением Англии; пухлый, практичный патриот и любитель пива.

Наполеон часто изображается компенсирующим свой низкий рост комично большими шляпами и сапогами.

Но, чтобы внести ясность, Наполеон не был низкорослым. Это недоразумение возникло из-за того, что французские измерения отличались от британских, и теперь мы знаем, что Наполеон был немного выше среднего человека своего времени (хотя он, вероятно, выглядел бы низкорослым рядом с кем-то вроде герцога Веллингтона).

Но, чтобы внести ясность, Наполеон не был низкорослым. Это недоразумение возникло из-за того, что французские измерения отличались от британских, и теперь мы знаем, что Наполеон был немного выше среднего человека своего времени (хотя он, вероятно, выглядел бы низкорослым рядом с кем-то вроде герцога Веллингтона).Представление о низком росте Наполеона существует и по сей день благодаря британской пропаганде 200-летней давности.

4

Лучшим способом победить Испанию было вторжение в Аргентину. Французские армии постоянно унижали ее континентальных союзников, а собственный вклад Британии в войну до сих пор сводился в основном к морским победам. Однако Уильям Питт и сэр Хоум Риггс Пофэм (командующий британским королевским флотом) около года обдумывали идеи ослабить главного союзника Франции, Испанию.

Испанская империя в Южной Америке практически не была защищена. Попытка противостоять британскому вторжению лишила бы испанские войска ресурсов, которые Наполеон мог бы использовать в Европе.

Короче говоря, было решено (пофэмом без разрешения), что лучший способ выиграть войну против Франции в Европе — это вторгнуться в Аргентину в Южной Америке.

Короче говоря, было решено (пофэмом без разрешения), что лучший способ выиграть войну против Франции в Европе — это вторгнуться в Аргентину в Южной Америке.Эти операции были названы британскими вторжениями в Рио-де-ла-Плата. Великобритания добилась быстрого успеха, когда захватила Буэнос-Айрес — один из ключевых городов в этом районе — и удерживала его более месяца. Когда оккупанты были изгнаны, это произошло не благодаря приходу испанских войск, а восстанию местного населения.

В 1807 году британцы ответили, послав более крупные силы вторжения — на этот раз они успешно штурмовали Монтевидео, где они оставались в течение нескольких месяцев только для того, чтобы доказать свою точку зрения. Вскоре после этого британцы отправили третий отряд обратно в Буэнос-Айрес, но после тяжелых боев с объединенными силами испанских солдат, стоящих бок о бок с местной милицией, они были отброшены и понесли более 50 процентов потерь.

Британцы проиграли эту кампанию. Это был амбициозный план, который предполагал, что сопротивление может быть достигнуто только испанскими регулярными войсками.

На самом деле именно храбрость местных жителей спасла Рио-де-ла-Плата от присоединения к Британской империи.

На самом деле именно храбрость местных жителей спасла Рио-де-ла-Плата от присоединения к Британской империи.Последствия этой попытки вторжения никто не мог предвидеть. Испанцы сначала были вне себя от радости, что их колонии оказали такое решительное сопротивление. Однако те же самые колонии считали, что своими действиями они заслужили право считаться равными своим колониальным хозяевам в Испании.

В то время у испанцев были серьезные проблемы с французским вторжением в их собственную страну, поэтому они мало что могли сделать. К 1810 году южноамериканские колонии почувствовали себя достаточно уверенно, чтобы совершить собственную революцию (Майскую революцию), в результате которой был свергнут испанский вице-король и впервые было создано местное правительство.

Это привело в июле 1816 года к провозглашению независимости Соединенных провинций Южной Америки, которые позже стали известны как Аргентина. В то время некоторые из бывших испанских колоний воевали друг с другом, но в целом отказ от старого колониального повелителя считался выгодным.

Ирония судьбы заключалась в том, что, хотя Великобритания и проиграла кампанию, она достигла своих целей по ослаблению Испании и отвлечению испанских приоритетов и сил. Другая ирония заключается в том, что сегодня в Аргентине действия Британии в 1806–1807 годах рассматриваются как толчок к обретению независимости и, по общему мнению, были хорошим шагом.

5

Никто не ожидал конца испанской инквизиции

История испанской инквизиции [трибунала, созданного в 1478 г. длинный и сложный. Однако первая область, которая попала под его пристальное внимание, была во Франции 12-го века. Более печально известная версия этих религиозных расследований потенциальных еретиков или отступников началась в Испании в конце 15-го века и никогда не прекращалась до 19-го века.век.

Французская революция (начавшаяся в 1789 году) вызвала серьезные опасения в Испании. Король Карл IV беспокоился о том, как его народ может относиться к богатству и силе не только монархии, но и церкви.

Помня об этом, он предпринял шаги, чтобы подрезать крылья испанской инквизиции. Ряд монолитных католических организаций были анафемой идеалам просвещения революционной Франции, и Наполеон (и другие) неоднократно демонтировал столетних «святых коров» во имя современности.

Помня об этом, он предпринял шаги, чтобы подрезать крылья испанской инквизиции. Ряд монолитных католических организаций были анафемой идеалам просвещения революционной Франции, и Наполеон (и другие) неоднократно демонтировал столетних «святых коров» во имя современности.- Что вызвало Французскую революцию?

- Борьба за свободу: штурм Бастилии и Французская революция

Когда французы вторглись на Мальту, они покончили с госпитальерами; религиозная организация, основанная в средние века. Наполеон также упразднил другую древнюю организацию, Священную Римскую империю, аргументируя это тем, что она тоже была пережитком теократического прошлого, несовместимым с новой Европой. Поэтому неудивительно, что когда французы вторглись в Испанию, именно Жозеф Бонапарт попытался раз и навсегда упразднить испанскую инквизицию.

Однако Бонапарт был королем Испании с 1808 по 1813 год, что было недостаточно долго, чтобы ниспровергнуть все старые обычаи.

Следовательно, к 1814 году инквизиция вернулась в дело. Последним человеком, убитым испанской инквизицией, был учитель в 1826 году за выдвижение так называемых еретических идей. Инквизиция была официально упразднена в 1834 году.

Следовательно, к 1814 году инквизиция вернулась в дело. Последним человеком, убитым испанской инквизицией, был учитель в 1826 году за выдвижение так называемых еретических идей. Инквизиция была официально упразднена в 1834 году.Auto da Fe, иллюстрированный в Historia Inqisitionis, опубликованной в 1692 году. Ритуал публичного покаяния осужденных еретиков и отступников, проводившийся по директивам испанской инквизиции. (Фото: Universal History Archive/UIG через Getty Images)

6

Битва при Ватерлоо была отложена из-за дождя. следующее столкновение будет 17-го. Однако всех ждали сюрпризы.

Во-первых, Маршалл Ней, правая рука Наполеона, вернулся в Катр-Бра, чтобы провести второй раунд этой встречи… но когда он добрался туда, он обнаружил, что Веллингтон в значительной степени продвинулся вперед. Тогда задача заключалась в том, чтобы найти позиции союзников и вступить в бой. Однако, хотя короткая стычка между британцами и французами действительно произошла 17-го числа, она быстро угасла, когда небеса разверзлись, и проливной дождь часами хлестал по всем армиям.

Годом ранее Веллингтон был в этом самом районе и понял, что гребень с обратным уклоном был бы идеальной оборонительной позицией для битвы, если бы она когда-либо происходила в этом районе. Теперь было время, и он расположил свои силы как вдоль, так и за хребтом, расположенным недалеко от небольшого бельгийского городка Ватерлоо.

- Как французы выиграли Ватерлоо (или думают, что выиграли)

- Почему Ватерлоо поражает наше воображение

Веллингтон провел ночь в гостинице Ватерлоо, с нетерпением ожидая сообщения от прусского лидера Блюхера. Наконец, это произошло около 2 часов ночи. После этого Веллингтон проснулся и провел остаток ночи, советуясь со своими офицерами и отдавая приказы.

Сообщение Блюхера было задержано, пока он спорил со своим подчиненным Гнейзенау о том, как их силы могут эффективно работать с войсками Веллингтона. Блюхер знал, что концентрация войск — лучший способ победить Наполеона; однако Гнейзенау не доверял британцам.

Тем временем Наполеон был необычайно нерешителен. Груши продвигался не так быстро, как он надеялся, и среди ночи Наполеон был замечен на прогулке. Он послал двусмысленные приказы Груши, который вместо того, чтобы прийти ему на помощь, продолжал продвигаться к Вавру. Наполеон ночевал в фермерском доме, а утром позавтракал со своими офицерами. Когда они выразили беспокойство по поводу Веллингтона — единственного крупного союзного генерала, с которым Наполеону еще предстояло столкнуться на поле боя, — Наполеон увещевал их, говоря: «Только потому, что вы все потерпели поражение от Веллингтона, вы думаете, что он хороший генерал. Говорю вам, Веллингтон — плохой генерал; англичане — плохие войска, и это дело — не более чем завтрак».

Утром 18 июня Наполеон отложил начало битвы, ожидая, пока земля затвердеет после вчерашнего ливня. Он считал, что это облегчит перестановку его артиллерии и создаст лучшие условия для движения кавалерии. Он дал Нею оперативное командование, и его можно было увидеть сидящим в кресле за много миль от линии фронта.

Похоже, Наполеона снова сразила болезнь, и из-за геморроя он не мог оставаться в седле целый день.

Похоже, Наполеона снова сразила болезнь, и из-за геморроя он не мог оставаться в седле целый день.7

Ватерлоо не было последней битвой против Франции

Конфликты грязные. Поэтому неудивительно, что у этого периода войны нет четкого окончания. Ватерлоо, несомненно, было самым важным сражением этой кампании, и оно подорвало авторитет Наполеона — менее чем через неделю после битвы Наполеон отрекся от престола. Но боевые действия были в Бельгии, и теперь шла гонка за тем, чтобы добраться до французской столицы, чтобы обеспечить присутствие союзной армии для наблюдения за свержением наполеоновской власти и возвращением Людовика XVIII.

- Какое значение имеет Ватерлоо?

Однако французы смотрели на вещи иначе. У них было около 65 000 солдат в этом районе [25 000 других были убиты или ранены при Ватерлоо и 9 000 взяты в плен], и французский генерал Вандамм повел часть этой армии, чтобы встретить приближающихся пруссаков в небольшом городке к югу от Парижа.

Войска Веллингтона также были в пути, поэтому неизвестно, чего надеялся добиться Вандамм. Возможно, в долгосрочной перспективе он не смог бы победить, но в краткосрочной перспективе он был бы проклят, если бы позволил Блюхеру пройти к столице без боя.

Войска Веллингтона также были в пути, поэтому неизвестно, чего надеялся добиться Вандамм. Возможно, в долгосрочной перспективе он не смог бы победить, но в краткосрочной перспективе он был бы проклят, если бы позволил Блюхеру пройти к столице без боя.Союзники двинулись в южном направлении, потому что основные оборонительные сооружения Парижа были построены к северу от Сены. Битва была прусско-французским делом, потому что Вандам решил атаковать Блюхера, а не Веллингтона. Битва началась 2 июля 1815 года вокруг города Исси и господствующих высот Медона. Той ночью совет в Париже обсуждал, не пора ли сдаться; однако именно Даву, один из самых верных и талантливых маршалов Наполеона, уперся в пятки и настоял на том, чтобы Вандамм попытался вытеснить пруссаков с их позиций.

На следующий день французы атаковали пруссаков (к тому времени уже забаррикадировавшихся) артиллерийским огнем. Затем наступала французская пехота. После ожесточенных боев французы были отброшены только для того, чтобы перегруппироваться и снова попытаться сломить пруссаков.

Эта попытка также не удалась, и до конца дня французы то обстреливали пруссаков пушечным огнем, то рвались вперед с атакой пехоты.

Эта попытка также не удалась, и до конца дня французы то обстреливали пруссаков пушечным огнем, то рвались вперед с атакой пехоты.Отступление Наполеона после битвы при Ватерлоо. Оригинальная работа по картине Штойбена. (Фото из архива Халтона/Getty Images)c

Но французы никогда не бросали все, что у них было, на штурм. Вандамм по неизвестным причинам никогда полностью не участвовал в битве, и благодаря этому пруссаки смогли удержать свои позиции (несмотря на большие потери). В конце концов французы были вынуждены отступить обратно в Париж.

Пруссаки преследовали отступавших людей Вандамма, а некоторые передовые части даже столкнулись с французским арьергардом в предместьях Парижа. За этим вскоре последовало одностороннее французское прекращение огня, и к настоящему времени Веллингтон соединился с Блюхером. Переговорщики союзников встретились с французскими представителями во дворце Сен-Клу, выбранном как относительно нейтральное место. Именно здесь Париж формально капитулировал в спешно созданном документе, теперь довольно формально известном как «Конвенция Сен-Клу».

По иронии судьбы, дворец был разрушен немецкими войсками во время следующего нападения пруссаков на Париж в 1870 году.0013

По иронии судьбы, дворец был разрушен немецкими войсками во время следующего нападения пруссаков на Париж в 1870 году.0013Подводя итог, можно сказать, что наполеоновские войны похожи на большую часть истории — это бурлящая масса фактов с областями, которые просто не вписываются в простое повествование. Но они сформировали политический и культурный ландшафт от Египта до России и от Аргентины до Бельгии. Сегодня их наследие звучит по всей Европе и за ее пределами.

Приведенные выше факты являются сокращенными версиями из книги Джема Дудуку «Наполеоновские войны в 100 фактах » (Amberley Publishing, 2015). Чтобы узнать больше, нажмите здесь. Вы также можете следить за ним в Твиттере @JemDuducu

Эта статья была впервые опубликована HistoryExtra в июне 2015 года

Наполеоновские войны, 1803–1815 | Наполеоновские войны: очень краткое введение

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНаполеоновские войны: очень краткое введениеОчень краткое введениеЕвропейская историяСовременная история (1700–1945 гг.

)Военные действия до 20-го векаКнигиЖурналы

Мобильный телефон Введите поисковый запрос

)Военные действия до 20-го векаКнигиЖурналы

Мобильный телефон Введите поисковый запросЗакрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНаполеоновские войны: очень краткое введениеОчень краткое введениеЕвропейская историяСовременная история (1700–1945 гг.)Военные действия до 20-го векаКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Укажите

Раппорт, Майк, «Наполеоновские войны, 1803–1815 гг.

Oxford », С. 9.0053 The Napoleonic Wars: A Very Short Introduction , Very Short Introductions (

», С. 9.0053 The Napoleonic Wars: A Very Short Introduction , Very Short Introductions (Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНаполеоновские войны: очень краткое введениеОчень краткое введениеЕвропейская историяСовременная история (1700–1919 гг.)45) Журналы о войне до 20-го века Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНаполеоновские войны: очень краткое введениеОчень краткое введениеЕвропейская историяСовременная история (1700–1945 гг.

)Военные действия до 20-го векаКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Abstract

В 1802 году мир был временным. Основные европейские страны все еще чувствовали, что их интересы находятся под угрозой. Наполеоновские войны должны были стать последним смертельным столкновением длительной международной напряженности и военных действий, которые достигли апогея по мере роста мощи Франции. «Наполеоновские войны 1803–1815 гг.» объясняет, что произошло после мира в 1802 году, как Европа снова погрузилась в состояние войны и какую роль сыграл Наполеон в развязывании войны и падении своей империи. Именно амбиции Наполеона в отношении России в конечном итоге обеспечили его поражение. После поражения в России наполеоновская империя распалась.

Ключевые слова: Александр I, Мыс Доброй Надежды, Карл IV, Священная Римская империя, Индийский океан, Наполеоновские войны, Северная Америка, Война на полуострове, Рейнская конфедерация, Россия, Война 1812 года Александр I, Мыс Доброй Надежды, Карл IV, Священный Рим Империя, Индийский океан, Наполеоновские войны, Северная Америка, Война на полуострове, Рейнская конфедерация, Россия, Война 1812 г.

Тема

Войны до 20-го векаЕвропейская историяСовременная история (1700–1945) В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Вы вошли как

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Институциональный доступ

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения.

Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic.

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.