Творчество Лескова в контексте русской литературы XIX века

Творчество Лескова долгое время рассматривалось главным образом с точки зрения его ярко выраженной оригинальности, самобытности, резко выделяющих этого писателя на фоне русской литературы XIX века. Преобладало мнение о его особом или даже обособленном месте в русской литературе. М. Меньшиков писал в 1894 году в рецензии на одиннадцатый том Собрания сочинений Лескова: «И друзья, и враги Лескова признают, что он занимает совершенно самостоятельное место в литературе, что он стоит особняком, что если он не создал своей школы, то и сам ни к какой не примкнул» 1. С этой точки зрения подходил к Лескову и Горький, которому принадлежит заслуга первого проникновенного истолкования его творчества. Горький назвал Лескова «самобытнейшим писателем русским, чуждым всяких влияний со стороны» 2. Это были первые подступы к проблеме.

При внимательном рассмотрении оказалось, что творчество Лескова гораздо прочнее связано с русской и с западноевропейской литературной традицией, чем это представлялось.

Лесков был деятельным участником русского литературного процесса более трех десятилетий (с 1861 по 1894 год). Круг писателей, с которыми его сводила судьба, чрезвычайно широк. Взаимодействие его творчества с творчеством других художников слова, его современников, было интенсивным и многосторонним, что было обусловлено, помимо объективных причин, в высшей степени свойственным Лескову чувством соперничества, стремлением по-своему решить идейно-художественные задачи, поставленные на очередь эпохой и получившие то или иное решение в творчестве других писателей. Такой же активный характер носило и усвоение Лесковым опыта предшествующих этапов развития литературы, как русской, так и западноевропейской. При всем «уединенном», как он сам говорил, положении Лескова для его творческих отношений с другими писателями характерны не только тенденции отталкивания, но и тенденции сближения.

Все это говорит о назревшей необходимости рассмотрения творчества Лескова в контексте всей русской литературы XIX века.

* * *

И хронологически, и по своему общему смыслу творчество Лескова целиком принадлежит разночинно-демократическому периоду освободительного движения в России. Эпохой, сформировавшей Лескова-писателя, были 60-е годы, этот переломный момент в истории русского общества. Подъем во всех областях жизни России накануне революционной ситуации 1859 – 1861 годов увлек молодого разночинца с государственной службы в частную. «С прекращением Крымской войны и возникновением гласности и новых течений в литературе, – писал впоследствии Лесков, – немало молодых людей оставили службу и пустились искать занятий при частных делах, которых тогда вдруг развернулось довольно много. Этим движением был увлечен и я. Мне привелось примкнуть к операциям одного английского торгового дома, по делам которого я около трех лет был в беспрестанных разъездах» 3. Тесное соприкосновение с жизнью самых различных социальных слоев провинциальной России и впечатления, полученные в эти годы, стали неиссякаемым источником, из которого Лесков черпал материал для своих произведений на протяжении всего творческого пути. Достаточно сказать, что наблюдения этих лет легли в основу двух таких поздних его рассказов, как «Продукт природы» и «Загон» (оба 1893 года).

Достаточно сказать, что наблюдения этих лет легли в основу двух таких поздних его рассказов, как «Продукт природы» и «Загон» (оба 1893 года).

В этой связи следует отметить чрезвычайно интересный феномен творчества Лескова: хотя его литературный путь целиком приходится на пореформенный период русской жизни, в его произведениях, несмотря на их несомненную актуальность, а порой даже злободневность, преобладают картины жизни дореформенной России. При этом читатель воспринимал их не как прошлое, а как самое животрепещущее настоящее. Дело в том, что Лесков, довольно медленно осмыслявший изменения, происходившие в действительности, выбирал обычно такие тенденции и явления, которые сохраняли свое значение на протяжении многих десятилетий. Он обличал всесилие бюрократии, взяточничество, преступную бесхозяйственность, моральное разложение верхов общества, безграничный произвол властей, подавление личности.

Исследователями, в частности Б. Друговым, давно замечено, что сопоставление настоящего с прошлым – один из основных мотивов творчества Лескова. Обращаясь к самым различным областям русской пореформенной жизни, Лесков неизменно ставит вопрос: что изменилось в жизни страны по сравнению с дореформенным прошлым, далеко ли ушла Россия по пути прогресса, сбросив с себя позорное ярмо крепостничества? Прошлое помогало лучше понять настоящее. В отличие от Достоевского, Лесков видел главную опасность не в развитии буржуазных отношений, а в косности русской жизни, в устойчивости ее старых, отживших форм, борьба с которыми не утратила своей актуальности на протяжении всего XIX века. Салтыков-Щедрин писал во второй половине 70 х годов: «Да, крепостное право упразднено, но еще не сказало своего последнего слова. Это целый громадный строй, который слишком жизнен, всепроникающи силен, чтоб исчезнуть по первому манию… Оно разлилось в воздухе, осветило нравы; оно изобрело путы, связывающие мысль, поразило умы и сердца дряблостью» 4.

Обращаясь к самым различным областям русской пореформенной жизни, Лесков неизменно ставит вопрос: что изменилось в жизни страны по сравнению с дореформенным прошлым, далеко ли ушла Россия по пути прогресса, сбросив с себя позорное ярмо крепостничества? Прошлое помогало лучше понять настоящее. В отличие от Достоевского, Лесков видел главную опасность не в развитии буржуазных отношений, а в косности русской жизни, в устойчивости ее старых, отживших форм, борьба с которыми не утратила своей актуальности на протяжении всего XIX века. Салтыков-Щедрин писал во второй половине 70 х годов: «Да, крепостное право упразднено, но еще не сказало своего последнего слова. Это целый громадный строй, который слишком жизнен, всепроникающи силен, чтоб исчезнуть по первому манию… Оно разлилось в воздухе, осветило нравы; оно изобрело путы, связывающие мысль, поразило умы и сердца дряблостью» 4.

В своем отношении к истории Лесков оказывался близок к Щедрину, который считал, что «и история может иметь свой животрепещущий интерес, объясняя нам настоящее, как логическое последствие прежде прожитой жизни» (Щ. 5, 12). Произведения Лескова, созданные на материале русской жизни конца XVIII – начала XIX века, относятся к той части отечественной литературы, о которой Щедрин писал: «С некоторого времени мы открываем собственную Америку. Эта Америка – наше прошлое, и притом очень недавнее. Есть люди, которые даже утверждают, что это совсем и не прошлое, а просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе в прошедшем времени» (Щ. 9, 385 – 386).

5, 12). Произведения Лескова, созданные на материале русской жизни конца XVIII – начала XIX века, относятся к той части отечественной литературы, о которой Щедрин писал: «С некоторого времени мы открываем собственную Америку. Эта Америка – наше прошлое, и притом очень недавнее. Есть люди, которые даже утверждают, что это совсем и не прошлое, а просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе в прошедшем времени» (Щ. 9, 385 – 386).

Такая близость позиций не может быть объяснена простым совпадением. Хотя в 60-е годы Щедрин выступил с резкой критикой романа «Некуда» и очерков «Русское общество в Париже» (см. его рецензию на «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого»), осудив нападки Лескова на «нигилизм», и в дальнейшем сохранил настороженное отношение к творчеству Лескова, с которым его многое разделяло, и в первую очередь политические взгляды, в их восприятии русской жизни было немало общего. Сближало их демократическое просветительство и та значительная роль, которую они придавали практической деятельности. Просветительство, прогрессивная идеология переломной эпохи перехода от феодализма к капитализму, было характерной чертой 60-х годов. Лесков принадлежал к демократическому его крылу, Чернышевский – к революционному, Щедрин двигался от демократического просветительства к революционному.

Просветительство, прогрессивная идеология переломной эпохи перехода от феодализма к капитализму, было характерной чертой 60-х годов. Лесков принадлежал к демократическому его крылу, Чернышевский – к революционному, Щедрин двигался от демократического просветительства к революционному.

Просветители верили в социальный прогресс и, в отличие от славянофилов, почвенников, а затем народников и позднего Л. Толстого, не искали идеала общественного устройства в социально-экономических формах прошлого. Просветителям не были свойственны и те сомнения в преобразующей силе разума и науки, которые испытывал по временам Достоевский. Лесков, правда, тоже недоверчиво относился к «теориям» и «теоретикам», отдавая предпочтение живой, практической деятельности, основанной на непосредственном знании действительности.

Лесков был горячим сторонником «европеизации» России и видел спасение страны в самом широком развитии культуры и передовых методов хозяйствования. Он хотя и замечал расслоение крестьянства и проникновение в деревню буржуазных отношений, но как просветитель главную задачу усматривал в борьбе с феодальными пережитками, в раскрепощении личности русского крестьянина и простолюдина, в обеспечении его юридических прав. Щедрин с большей зоркостью относился к буржуазному хищничеству, но и он признавал необыкновенную важность борьбы с пережитками крепостничества и в особенности – пробуждения самосознания в народе. «Да, русский мужик беден, – писал он в «Письмах о провинции»; – но это еще не столько важно, как то, что он не сознает своей бедности. Приди он к этому сознанию, его дело было бы уже наполовину выиграно, и главные причины нашего экономического неустройства, то есть случайность, неожиданность, произвол и т. д., устранились бы сами собою» (Щ. 7, 252).

Щедрин с большей зоркостью относился к буржуазному хищничеству, но и он признавал необыкновенную важность борьбы с пережитками крепостничества и в особенности – пробуждения самосознания в народе. «Да, русский мужик беден, – писал он в «Письмах о провинции»; – но это еще не столько важно, как то, что он не сознает своей бедности. Приди он к этому сознанию, его дело было бы уже наполовину выиграно, и главные причины нашего экономического неустройства, то есть случайность, неожиданность, произвол и т. д., устранились бы сами собою» (Щ. 7, 252).

Разумеется, просветительство не исчерпывает ни мировоззрения Салтыкова-Щедрина, ни мировоззрения Лескова. На последнего влияли, и очень значительно, и другие идеологические системы, всего сильнее, пожалуй, христианский утопизм, но это относится к более позднему периоду творчества писателя.

60-е годы во многом определили и проблематику творчества Лескова. На протяжении всего своего творческого пути он обращался к решению вопросов, поставленных эпохой 60-х годов: по какому пути должна идти освободившаяся от крепостнического рабства Россия, в какой степени должен быть использован опыт Западной Европы, какая роль в жизни страны принадлежит разным сословиям, куда вообще движется русская жизнь и каковы ее положительные начала. Одним из самых острых, как известно, был вопрос о революции и социализме, волновавший Лескова не менее мучительно, чем Достоевского, и многое определивший в его творческой судьбе.

Одним из самых острых, как известно, был вопрос о революции и социализме, волновавший Лескова не менее мучительно, чем Достоевского, и многое определивший в его творческой судьбе.

На протяжении многих лет Лесков неустанно ищет аргументацию, направленную на опровержение идей социализма и революции. Не видя в современной ему русской действительности реальных путей воплощения идей Герцена и Чернышевского, он не мог осознать огромного исторического значения революционной пропаганды, отражавшей недовольство широких народных масс, будившей русское общество и влиявшей на углубление реформ.

Происхождение и большой жизненный опыт Лескова, накопленный им до вступления на литературное поприще, также способствовали формированию из него человека 60-х годов, эпохи массового выдвижения разночинцев. Лесков и в литературу вошел одновременно с целой плеядой писателей-разночинцев, образовавших разночинно-демократическое течение в русской литературе 60-х годов: 1861 год, год вступления в литературу Слепцова, Левитова, Решетникова, Воронова, можно считать и годом литературного дебюта Лескова. Н. Успенский и Помяловский начали свою литературную деятельность в 1857 и 1859 годах, а Г. Успенский – в 1862.

Н. Успенский и Помяловский начали свою литературную деятельность в 1857 и 1859 годах, а Г. Успенский – в 1862.

На первых порах могло показаться, что творчество Лескова будет развиваться в русле разночинно-демократического течения 60-х годов. Об этом свидетельствовали его первые художественные произведения – «Погасшее дело» («Засуха»), «Разбойник», «В тарантасе», «Страстная суббота в тюрьме» (все 1862 года), «Язвительный» (1863). С писателями-шестидесятниками его сближали, помимо разночинного происхождения и положения профессионального литератора, интерес к жизни низов, в особенности крестьянства, обращение к жанру художественного очерка, ставшего в творчестве большинства из этих писателей основным, стремление поднять новые пласты русской речи и смело ввести их в литературу.

Между тем сам Лесков не только никогда не сознавал своей принадлежности к разночинно-демократическому течению, но и решительно противопоставил себя шестидесятникам, вступив с ними в полемику по основному для их творчества вопросу – об отношении к народу и о принципах изображения народной жизни. В цикле очерков «Русское общество в Париже» (1863 – 1867) он поставил себе в заслугу то, что «ни разу не увлекся во время погасшего разгара народничанья в русской литературе, когда Успенский с своим «чифирем», а Якушкин с своими мужиками, едущими «сечься», ставились выше Шекспира».

В цикле очерков «Русское общество в Париже» (1863 – 1867) он поставил себе в заслугу то, что «ни разу не увлекся во время погасшего разгара народничанья в русской литературе, когда Успенский с своим «чифирем», а Якушкин с своими мужиками, едущими «сечься», ставились выше Шекспира».

Литературе, изучающей мужика, он противопоставлял свое непосредственное знание народной жизни («Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе«) и глубокое проникновение в душу народа («Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь»). Ему представляется, что в произведениях шестидесятников мужики («дураки Успенского», «ядовитые халдеи Левитова») – «это люди сочиненные или уж не в меру опоэтизированные или не в меру охаянные без проникновения в их Святая Святых» 5.

Дальнейшее развитие творчества Лескова показало, что оно действительно не укладывается в рамки разночинно-демократического течения. Из Лескова выработался писатель, по широте постановки проблем русской жизни и по глубине и характеру их осмысления, по вкладу в развитие художественных средств русской литературы близкий по значению Достоевскому и Л. Толстому. В творчестве этих писателей на первом плане стоят вопросы этики. Социально-политические конфликты своего времени они выражают по преимуществу в категориях нравственности. При этом у Толстого и Достоевского, немало внимания уделявших русскому национальному характеру, «судьба человека есть и судьба всего мира, в человеческой природе запечатлена вся история человечества» 6. У Лескова судьба человека есть, прежде всего, судьба России. Человеческая природа как таковая интересует его меньше, чем русский национальный характер, который он стремится раскрыть в сопоставлении с национальными характерами других народов.

Из Лескова выработался писатель, по широте постановки проблем русской жизни и по глубине и характеру их осмысления, по вкладу в развитие художественных средств русской литературы близкий по значению Достоевскому и Л. Толстому. В творчестве этих писателей на первом плане стоят вопросы этики. Социально-политические конфликты своего времени они выражают по преимуществу в категориях нравственности. При этом у Толстого и Достоевского, немало внимания уделявших русскому национальному характеру, «судьба человека есть и судьба всего мира, в человеческой природе запечатлена вся история человечества» 6. У Лескова судьба человека есть, прежде всего, судьба России. Человеческая природа как таковая интересует его меньше, чем русский национальный характер, который он стремится раскрыть в сопоставлении с национальными характерами других народов.

По верному замечанию Б. Эйхенбаума, «при изображении русской жизни Лесков уделяет все свое внимание национально-исторической теме, как главенствующей над всеми… Тема эта дается у Лескова не как пейзаж и не как «нравы», а как материал для решения нравственных и национально-исторических проблем, для решения вопроса о судьбах России и ее народов» 7. Лескова, прежде всего, интересуют устойчивые национальные особенности жизни, которые он не связывает непосредственно с существующей социальной системой. Его, бывшего свидетелем такого резкого переворота в социальной жизни страны, как отмена крепостного права, волновала незыблемость того, что является тормозом на пути развития России (косность, бесхозяйственность, взяточничество, бюрократизм, неустройство русской жизни, достигающее фантастических размеров), и исчезновение того, что совершенно необходимо сохранять, – исторической памяти народа, связывающей разные времена и содержащей ценные уроки. Писатель неоднократно высказывал сожаление о том, что у нас, говоря словами его героя из рассказа «Запечатленный ангел», «с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела». Отсюда его постоянные обращения к прошлому России, к её былям и преданиям, к «легендарным характерам» и к ярким случаям – историческим анекдотам.

Лескова, прежде всего, интересуют устойчивые национальные особенности жизни, которые он не связывает непосредственно с существующей социальной системой. Его, бывшего свидетелем такого резкого переворота в социальной жизни страны, как отмена крепостного права, волновала незыблемость того, что является тормозом на пути развития России (косность, бесхозяйственность, взяточничество, бюрократизм, неустройство русской жизни, достигающее фантастических размеров), и исчезновение того, что совершенно необходимо сохранять, – исторической памяти народа, связывающей разные времена и содержащей ценные уроки. Писатель неоднократно высказывал сожаление о том, что у нас, говоря словами его героя из рассказа «Запечатленный ангел», «с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела». Отсюда его постоянные обращения к прошлому России, к её былям и преданиям, к «легендарным характерам» и к ярким случаям – историческим анекдотам.

Достоевский весь в современности, его больше всего привлекает текущая действительность, только что нарождающиеся типы, явления и процессы русской жизни. Для Толстого прошедшее обладает свежестью настоящего, недаром роман «Война и мир» меньше всего воспринимался как роман исторический. Лесков адресует свои произведения тем, «кто любит вспоминать недалекую старину и сопоставлять ее с нынешним временем» (8, 450), «кто не очень спешит позабыть наше прошлое и особенно то в нашем прошлом, что не обязывает нас клеймить отцов своих темною укоризною» (5, 519).

Многое говорит о том, что Лесков с пристальным вниманием и глубокой заинтересованностью следил за творчеством своих выдающихся современников. Очень рано он почувствовал тягу к Достоевскому. В журнале братьев Достоевских «Эпоха» он печатает самое зрелое в художественном отношении произведение начального периода творчества «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) и предлагает план целой серии повестей из народного, купеческого и дворянского быта, трактующих «типические женские характеры нашей (окской и частию волжской) местности» (10, 253). С закрытием журнала наметившееся было сотрудничество уже не могло осуществиться, но интерес к творческим исканиям Достоевского, к его художественной манере никогда не ослабевал.

С закрытием журнала наметившееся было сотрудничество уже не могло осуществиться, но интерес к творческим исканиям Достоевского, к его художественной манере никогда не ослабевал.

В романе «Обойденные» (1865) и в повести «Островитяне» (1866) Лесков пытается овладеть романтическими и мелодраматическими элементами стиля, придающими особый колорит реалистическим произведениям Достоевского, написанным до романа «Преступление и наказание», но результаты его исканий в этом направлении оказываются чуждыми его дарованию, его собственной складывающейся манере. В дальнейшем литературные пути Лескова и Достоевского продолжают по временам сходиться, и иногда очень близко. В этом смысле интересны параллели: «На ножах» (1870 – 1871) Лескова – «Бесы» (1871 – 1872) Достоевского, «Детские годы» (1874) Лескова – «Униженные и оскорбленные» (1861) и «Подросток» (1875) Достоевского.

Сюжетная линия Христя – Серж, явно перекликающаяся с историей Наташи и Алеши в «Униженных и оскорбленных», органично вплетена в своеобразный лесковский «роман воспитания»»Детские годы», который этой своей стороной близко соприкасается с «Подростком». История становления личности молодого человека из полудворянской-полуразночинной среды, изложенная в форме исповеди, проблема «отцов и детей» (у Лескова старшее поколение представлено матерью героя), напряженные нравственные искания центральных героев, их стремление прорваться к «живой жизни» сквозь мертвящий рационализм теорий и отвлеченных идей (проблема, почти не занимавшая Лескова в других произведениях) – все это говорит о несомненной близости замыслов двух писателей и о некоторых чертах общности в их решении, насколько это возможно у двух таких разных художников. В «Детских годах» вновь налицо элементы романтизма и мелодраматизма (линия Кольберг – мать Меркула), появляющиеся каждый раз, когда Лесков обнаруживает близость к Достоевскому.

История становления личности молодого человека из полудворянской-полуразночинной среды, изложенная в форме исповеди, проблема «отцов и детей» (у Лескова старшее поколение представлено матерью героя), напряженные нравственные искания центральных героев, их стремление прорваться к «живой жизни» сквозь мертвящий рационализм теорий и отвлеченных идей (проблема, почти не занимавшая Лескова в других произведениях) – все это говорит о несомненной близости замыслов двух писателей и о некоторых чертах общности в их решении, насколько это возможно у двух таких разных художников. В «Детских годах» вновь налицо элементы романтизма и мелодраматизма (линия Кольберг – мать Меркула), появляющиеся каждый раз, когда Лесков обнаруживает близость к Достоевскому.

Одним из самых ранних свидетельств внимания Лескова к творчеству Л. Толстого была его статья о романе «Война и мир», написанная в 1869 году. В романе Толстого Лесков выделил два чрезвычайно важных и прямо соотносящихся с его собственными творческими интересами момента. Во-первых, это то значение, которое Толстой придал «тесной зависимости от духа народа» (10, 146) деятельности великих исторических лиц. И во-вторых, книга Толстого кажется Лескову особенно ценной потому, что «дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, по бывшему разумевать бываемая и даже видеть в зерцале гадания грядущее» (10, 150).

Во-первых, это то значение, которое Толстой придал «тесной зависимости от духа народа» (10, 146) деятельности великих исторических лиц. И во-вторых, книга Толстого кажется Лескову особенно ценной потому, что «дает весьма много для того, чтобы, углубляясь в нее, по бывшему разумевать бываемая и даже видеть в зерцале гадания грядущее» (10, 150).

Идейное и творческое влияние Толстого Лесков начинает особенно интенсивно испытывать с середины 80-х годов, когда он выступает сторонником и соперником Толстого в идейно-художественной разработке нравственно-философской проблематики христианского утопизма, дань которому отдал в свое время и Достоевский. В эпоху реакции 80-х годов широкие круги русского общества были захвачены нравственно-философскими исканиями. Литература ответила на этот обострившийся интерес обращением к условным жанрам сказки, притчи, легенды, сказания («Море» и «Сказание о Флоре…» Короленко, «Attalea princeps» и «Сказание о гордом Аггее» Гаршина, «народные рассказы» Толстого, некоторые из стихотворений в прозе Тургенева). К жанрам сказки, легенды и патериковой новеллы обращается с середины 80-х годов и Лесков. Решая в них близкую Толстому задачу «воспитания души» народа, Лесков, использовавший сюжеты проложных сказаний, противопоставляет суровой простоте стиля толстовских «народных рассказов», сознательно ограниченного морально-дидактическими целями, красочный, экзотический мир эпохи раннего христианства, чуждый аскетизму, полный борьбы страстей. В центре внимания писателя яркие личности, подкупающие не только своей приверженностью к добрым делам, но и красотой своего нравственного облика.

К жанрам сказки, легенды и патериковой новеллы обращается с середины 80-х годов и Лесков. Решая в них близкую Толстому задачу «воспитания души» народа, Лесков, использовавший сюжеты проложных сказаний, противопоставляет суровой простоте стиля толстовских «народных рассказов», сознательно ограниченного морально-дидактическими целями, красочный, экзотический мир эпохи раннего христианства, чуждый аскетизму, полный борьбы страстей. В центре внимания писателя яркие личности, подкупающие не только своей приверженностью к добрым делам, но и красотой своего нравственного облика.

Творческую полемику с Толстым и Достоевским по вопросам практической морали Лесков продолжил в 1890 году в неоконченном рассказе «По поводу «Крейцеровой сонаты». Убеждению Достоевского в целительности страданий для человеческой души и моральному аскетизму Толстого Лесков противопоставил более терпимый взгляд на ошибки и заблуждения людей, чреватые трагедией в семейной жизни.

Главная героиня рассказа стоит перед дилеммой: открыть мужу свою многолетнюю измену или молча порвать с любовником? Когда она спрашивала об этом совета у Достоевского, он, как можно догадаться из ее слов, рекомендовал ей «очиститься страданием»: «…Лучше открыть свою гадость, перенести наказание и быть униженной, разбитой, выброшенной на мостовую». Сразу после похорон Достоевского дама приходит за тем же советом к Лескову, в котором, насколько она может судить по его произведениям, «есть практицизм». Лесков дает ей прямо противоположный совет, руководствуясь мыслью: «если можно не вызывать страдание, зачем вызывать его». При этом писатель замечает: «Я сознаю, что в мои соображения входит гораздо больше практицизма, чем отвлеченной философии и возвышенной морали, но, тем не менее, я склонен так думать, как думаю».

Сразу после похорон Достоевского дама приходит за тем же советом к Лескову, в котором, насколько она может судить по его произведениям, «есть практицизм». Лесков дает ей прямо противоположный совет, руководствуясь мыслью: «если можно не вызывать страдание, зачем вызывать его». При этом писатель замечает: «Я сознаю, что в мои соображения входит гораздо больше практицизма, чем отвлеченной философии и возвышенной морали, но, тем не менее, я склонен так думать, как думаю».

* * *

Творчество Лескова отличается необыкновенной широтой охвата русской жизни. Идя вслед за Писемским и прокладывая дорогу Чехову, Лесков, однако, превосходит обоих этих писателей как в разнообразии изображенных социальных типов, так и во временном (от XVIII века до конца XIX) и пространственном (вся Россия с запада на восток и с севера на юг, «от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру» (10,311), по словам самого писателя) размахе. Цельность и гармонию созданной Лесковым картине русской жизни, при всей ее «калейдоскопической пестроте» (3,384), придает то, что писатель не обнаруживает преимущественного интереса к какой-либо одной или двум социальным группам, как бы велики и представительны они ни были, но подходит ко всем этим слоям населения огромной России с равной степенью заинтересованности, изображая их в практическом жизненном взаимодействии.

Признанной заслугой Лескова является внимание к внутреннему миру личности простолюдина. Особенно важно подчеркнуть равенство подхода писателя к людям самых разных социальных положений: все они изображены с одинаковой степенью подробности и внимания – будь то крепостной крестьянин или министр, мещанка или княгиня. Это была новая ступень в демократизации русской литературы, когда писатель чувствует себя на равных с человеком любого социального положения, когда у него нет необходимости наклоняться к народу или преклоняться перед ним. С этим связан и тот факт, что в произведениях Лескова совершенно нет устоявшихся типов «лишнего человека», «кающегося дворянина», «маленького человека».

Лесков смог подняться на новую ступень демократизма благодаря своему социальному опыту разночинца. Детство его прошло в маленьком имении отца среди крестьянских ребятишек и дворовых, что дало ему подлинное, а не книжное знание повседневной жизни народа и основ его мировосприятия. Лесков на личном опыте познал процесс ломки сословных перегородок, переход человека из одного сословия в другое, освобождение от узких рамок сословного быта, сословной морали, сословных ограничений. Ломка сословных перегородок стала одной из основных тем его творчества.

Ломка сословных перегородок стала одной из основных тем его творчества.

Одна из самых характерных особенностей подхода Лескова к русской жизни заключалась в том, что он взглянул на нее не только глазами поэта и мыслителя, но и глазами практика, делового человека, близко знакомого с повседневной жизнью всех сословий России. Идя вслед за Писемским, он уделяет большое внимание тому, как люди живут: чем они зарабатывают на жизнь, какое место занимают в обществе, как вступают в брак и растят детей, как складываются их отношения с семьей, с соседями, с сослуживцами. Лесков показал неразрывную связь мелочей повседневной жизни с ее общим устройством. Для него нет ничего незначительного, все в русской действительности тесно взаимосвязано и отражает общее положение вещей. Поэтому он с острой заинтересованностью в необходимых переменах пишет о неблагоустройстве русских провинциальных городов, об отсталых способах ведения сельского хозяйства, об отсутствии элементарных гигиенических условий в деревнях, о недостаточном количестве школ и врачей, о произволе полиции, светских и духовных чиновников, об их взаимной вражде, усугубляющей и без того тяжелое положение обывателей, и о господствующей в их среде системе «самовознаграждения», тяжелым бременем лежащей на хозяйстве страны.

Участие в решении практических проблем русской жизни Лесков считал не менее важной задачей искусства, чем выработку духовных ценностей, «воспитание души». В соответствии с этим и любимый герой Лескова не идеолог, как герой Достоевского, а практик, не знающий разлада между мыслью и делом. У Лескова отсутствует характерная для многих русских писателей рассматриваемого периода антитеза мыслящего и действующего героя, которую Тургенев проанализировал в статье «Гамлет и Дон-Кихот». Обычно перед героями Лескова не стоит проблема трудности перехода от мысли к действию. Герой гамлетовского типа – не его герой, тогда как Дон-Кихоты встречаются у него очень часто 8. Если герои Достоевского остро переживают свой отрыв от «живой жизни», то герои Лескова – всегда в самой гуще жизни, в самых живых связях с окружающими их людьми.

Основную коллизию русской жизни Лесков видел в вопиющем несоответствии между неограниченными возможностями развития страны, обладающей огромными природными и людскими богатствами, и ее нищетой и отсталостью по сравнению с передовыми странами Западной Европы 9. Осознание этой коллизии, по всей видимости, относится к дописательскому периоду жизни Лескова, который пришел в литературу зрелым тридцатилетним человеком. В тех кругах либерально настроенных деловых людей, в которых протекала деятельность будущего писателя и под несомненным влиянием которых формировалось его мировоззрение, главным, а может быть, и единственным условием разрешения этой коллизии представлялось падение крепостного права. Поэтому в первые годы после реформы Лесков возлагал большие надежды на мощный импульс социального и экономического развития, полученный Россией в результате реформ. В статьях начала 60-х годов Лесков приветствует освобождение труда от феодальной зависимости, призывает к развитию хозяйственной и административной инициативы, выражает веру в мирный прогресс страны и постепенное изживание остатков крепостничества.

Осознание этой коллизии, по всей видимости, относится к дописательскому периоду жизни Лескова, который пришел в литературу зрелым тридцатилетним человеком. В тех кругах либерально настроенных деловых людей, в которых протекала деятельность будущего писателя и под несомненным влиянием которых формировалось его мировоззрение, главным, а может быть, и единственным условием разрешения этой коллизии представлялось падение крепостного права. Поэтому в первые годы после реформы Лесков возлагал большие надежды на мощный импульс социального и экономического развития, полученный Россией в результате реформ. В статьях начала 60-х годов Лесков приветствует освобождение труда от феодальной зависимости, призывает к развитию хозяйственной и административной инициативы, выражает веру в мирный прогресс страны и постепенное изживание остатков крепостничества.

Просветительская программа Лескова во многом перекликалась со взглядами других русских просветителей этого периода, в том числе и революционных демократов, о чем свидетельствует, в частности, сочувственная рецензия Лескова на роман Чернышевского «Что делать?», который оказался ему близок своим пафосом конкретного переустройства современной жизни на разумных началах. Не заметив революционной направленности романа, Лесков приветствовал мысль Чернышевского о том, что и в этом неразумно устроенном мире «умные люди могут стать твердо и найти себе, что делать» (10,15). «Такие люди очень нравятся мне, – писал Лесков, – и я нахожу очень практичным делать в настоящее время то, что они делают в романе г. Чернышевского» (10, 21). Однако в обстановке напряженной общественно-политической борьбы 60-х годов гораздо более существенными оказались не совпадения, а различия. Сторонник нереволюционного развития России, «постепеновец», Лесков вступает в полемику с «нетерпеливцами», революционными демократами, с целью доказать несостоятельность их теории, ее неприменимость к практике русской жизни, знатоком которой он рекомендует себя с первых же шагов в литературе. В силу ряда причин этот спор вырос в непримиримый конфликт, на долгие годы отлучивший Лескова от передового лагеря русской литературы.

Не заметив революционной направленности романа, Лесков приветствовал мысль Чернышевского о том, что и в этом неразумно устроенном мире «умные люди могут стать твердо и найти себе, что делать» (10,15). «Такие люди очень нравятся мне, – писал Лесков, – и я нахожу очень практичным делать в настоящее время то, что они делают в романе г. Чернышевского» (10, 21). Однако в обстановке напряженной общественно-политической борьбы 60-х годов гораздо более существенными оказались не совпадения, а различия. Сторонник нереволюционного развития России, «постепеновец», Лесков вступает в полемику с «нетерпеливцами», революционными демократами, с целью доказать несостоятельность их теории, ее неприменимость к практике русской жизни, знатоком которой он рекомендует себя с первых же шагов в литературе. В силу ряда причин этот спор вырос в непримиримый конфликт, на долгие годы отлучивший Лескова от передового лагеря русской литературы.

Сначала полемика с «Современником» и Чернышевским на страницах «Северной «пчелы», затем трагическая по своим последствиям для Лескова статья о петербургских пожарах в мае 1862 года и спешный отъезд, почти бегство за границу; написанный там рассказ «Овцебык», прозвучавший предостережением для тех, кто шел с революционной проповедью в народ: «Не зная броду – не суйся в воду!» 10; через два года после этого роман «Некуда» (1864), единодушно осужденный передовыми литературными кругами, не увидевшими за памфлетным изображением некоторых деятелей 60-х годов (В. Слепцова, А.

Слепцова, А.

- «Книжки «Недели», 1894, февраль, стр. 163.[↩]

- М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, Гослитиздат, М. 1953, стр. 237.[↩]

- Н. С. Лесков, Собр. соч. в 11-ти томах, т. 6, Гослитиздат, М. 1957, стр. 141. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.[↩]

- М. Е. Салтыков-Щедрин, Собр. соч. в 20-ти томах, т. 12, «Художественная литература», М. 1971, стр. 403. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с добавлением буквы Щ.[↩]

- «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб. 1867, стр. 319 – 321.[↩]

- Б. Бурсов, Толстой и Достоевский, «Вопросы литературы», 1964, N 7, стр. 85.[↩]

- Б. Эйхенбаум, О прозе, «Художественная литература», Л. 1969, стр. 353 – 354.[↩]

- Об этом излюбленном у Лескова типе см. статью И. Столяровой «Русские донкихоты в творчестве Н. С. Лескова», «Ученые записки ЛГУ», вып. 76. «Русская литература XIX – XX веков», 1971.[↩]

- Лесков здесь снова обнаруживает близость к Салтыкову-Щедрину, который восклицал в «Письмах к тетеньке»: «Ах, тетенька, тетенька! как это мы так живем! И земли у нас довольно, и под землей неведомо что´ лежит, и леса у нас, а в лесах звери, и во´ды, а в водах рыбы – и все-таки нам нечего есть!» (Щ.

14, 307).[↩]

14, 307).[↩] - М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, стр. 234.[↩]

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.

Николай Лесков биография, творчество, цитаты

Лесков Николай родился в 1831 году в селе Горохово, Орловская губерния. Отец был чиновником — следователем, а мать происходила из небогатого дворянского рода. В семье родилось пять детей, и Николай был первым из них.

Детские годы будущий писатель прожил в Орле, а когда отца освободили от службы, Лесковы переехали в с. Панино. Именно тут, в селе, Николай начал изучать и познавать русский народ, что и стало в биографии Николая Лескова ключевым фактором.

Образование и карьера

Когда Лескову было 10 лет, он стал обучаться в Орловской гимназии, правда учеба шла неважно, потому что за пять лет ему удалось окончить только два класса. В 1847 году друзья отца помогли Николаю устроиться на работу, и Лесков получил место в Орловской уголовной палате суда — там он служил в канцелярии.

Будучи шестнадцатилетним юношей, Николай Лесков пережил трудные времена — сначала потерял отца, который заболел холерой, а затем вследствие сильного пожара и все имущество.

В 1849 году дядя Лескова, который был профессором, посодействовал тому, что Николая перевели в Киев, где он продолжил службу столоначальником в казенной палате. Живя в Киеве, Лесков стал много интересоваться украинской культурой и великими писателями, а также старинной городской живописью и архитектурой.

Через восемь лет будущий писатель оставил работу и перешел в компанию своего дяди. Компания занималась сельским хозяйством на коммерческой основе, и у Лескова было много разъездов по России. Всего за несколько лет он объездил почти всю страну. Однако фирма закрылась, поэтому пришлось вернуться в Киев.

Творчество в биографии Николая Лескова

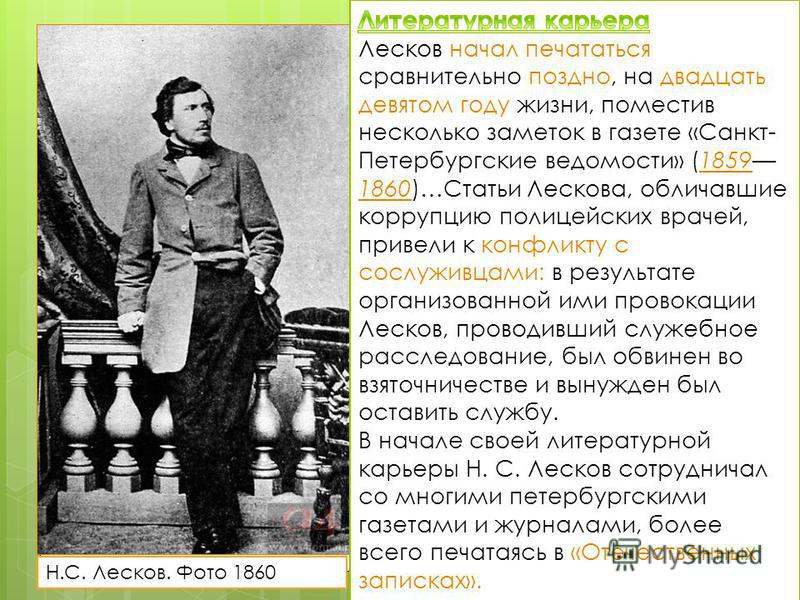

Творчеством Лесков начал заниматься в 1860 году, во всяком случае большинство специалистов сходится именно на этой дате. Сначала писатель публиковал статьи в различных журналах, а спустя полгода переехал в Петербург, где продолжил литературную и журналистскую деятельность.

Через два года Лесков стал на постоянной основе сотрудничать с газетой «Северная пчела». Будучи ее корреспондентом, он часто бывал в Западной Украине, Чехии и Польше. Николаю Семеновичу нравилось изучать искусство и быт соседних народов, поэтому он старался как можно глубже вникнуть в их жизнь и устои.

В 1860-х годах Лесков много пишет. Из-под его пера выходят такие произведения, как: «Погасшее дело», «Леди Макбет Мценского уезда», «Овцебык», а также романы «Некуда», «Обойденные», «На ножах» и другие. Эти произведения становятся важнейшими в биографии Николая Лескова, во многих из них Лесков раскрывает чувства горести и сочувствия русскому народу, а также его неготовность к революции, что особенно отразилось в произведении «На ножах» (1870 год).

Из-за того, что Лесков имел недопонимания с революционно настроенными демократами, писателя не публиковали в некоторых известных и читаемых журналах.

Личная жизнь и последние годы Лескова

В личной жизни у писателя не все сложилось благополучно. Первый раз он женился в 1853 году на дочери одного коммерсанта Ольге Смирновой. От этого брака родились Митя, который в раннем возрасте умер, и Вера. На этой почве у жены Ольги развилось острое психическое расстройство — она проходила лечение в Петербурге, однако брак распался.

Первый раз он женился в 1853 году на дочери одного коммерсанта Ольге Смирновой. От этого брака родились Митя, который в раннем возрасте умер, и Вера. На этой почве у жены Ольги развилось острое психическое расстройство — она проходила лечение в Петербурге, однако брак распался.

В 1865 году женой Николая Лескова стала вдова Екатерина Бубнова, у супругов родился сын Андрей. Но и этот брак потерпел крах — Лесков развелся в 1877 году.

Умер Лесков в 1895 году в Санкт-Петербурге от астмы, которая мучила его в течение пяти лет. Похоронен писатель на Волковском кладбище.

Если вы уже прочитали биографию Николая Лескова, вы можете поставить свою оценку данному писателю вверху страницы.

Кроме того, чтобы прочитать о других писателях, посетите раздел Биографии на нашем сайте.

Последний из Рассказчиков

Перейти к содержимому

Опубликовано вКниги Выходные В своих произведениях Николай Лесков пишет так, как будто подслушивает рассказываемые истории.

к Нолан Келли

Леди Макбет Мценского уезда: избранные рассказы Николая Лескова опубликовано в New York Review BooksВ своем эссе 1936 года «Рассказчик» немецкий теоретик литературы Вальтер Беньямин сделал заявление, которое потрясло меня как свежую новость, когда я прочитал его несколько раз. 80 лет спустя. Тезис критика, который он выдвигает не теряя времени, состоит в том, что «искусство рассказывания историй вымирает. Встречи с людьми, умеющими правильно рассказать историю, становятся все реже. […] Как будто у нас отняли способность, которую мы считали неотъемлемой, самой надежной из всех наших способностей: способность делиться опытом».

В то время я изучал художественную литературу и хотел бы попросить прощения; непередаваемость опыта для молодого писателя, которому нечего сказать о себе, — несчастье. Но когда я пытался, я не мог придумать ни одной подходящей истории, которую мне когда-либо рассказывали, ни ситуации, в которой я бы ее рассказал.

Но когда я пытался, я не мог придумать ни одной подходящей истории, которую мне когда-либо рассказывали, ни ситуации, в которой я бы ее рассказал.

Подзаголовок известного эссе Беньямина — «Размышления о творчестве Николая Лескова», и если это имя знакомо английским читателям, то, вероятно, только из этого контекста. Для Вениамина Лесков — контрапункт всем его утверждениям о нашем обнищании, сказочник

До недавнего времени было всего несколько произведений Лескова на английском языке, некоторые уже не издаются, другие позиционируются как детские книги. Затем, в октябре прошлого года, New York Review Books выпустили Леди Макбет Мценского уезда: Избранные рассказы Николая Лескова , с четырьмя из шести длинных произведений, недавно переведенных Дональдом Рэйфилдом.

Для Бенджамина история — это «опыт, который передается из уст в уста. […] И из всех, кто записал свои рассказы, самые великие те, чье письмо меньше всего отличается от речи многих анонимных рассказчиков». Рассказы Лескова — рассказы монахов и механиков, путешественников по просторам русских степей. Нередко он вкладывает свой рассказ буквально в уста главного героя, который должен обосновывать свое мнение на протяжении снежного вечера или развлекать компанию на время переправы на пароме.

Если сама суть рассказа — устная традиция, это означает, что его рассказ занимает реальное время, и Лесков делает все возможное, чтобы помочь нам забыть, что мы читаем книгу, которую можно отложить или взять в руки в любой момент. Хотя некоторые рассказы в « Леди Макбет » занимают более сотни страниц, они заставляют нас читать их за один присест, движимые центробежной силой рассказчика. Лесков отводит и себя, и читателя на место зрителя; хотя многие элементы, несомненно, созданы им самим, ему гораздо больше нравится играть роль регистратора, грамотного человека, который подслушивал изложенные события.

«Я лишь передаю то, во что верили люди, жившие в то время и интерпретировавшие услышанное и увиденное по-своему», — пишет Лесков в начале «Механиков-бессребреников». «Такие представления могут быть не вполне точными, но они интересны и делают рассказ таким же ярким, как и любой исторический рассказ или роман, в которых сам сюжет и детали выдуманы автором». В какой степени Лесков является создателем этих рассказов, иногда трудно разобрать и несколько не в тему. В нескольких случаях он добавляет на страницу свои собственные цитаты, указывая, когда историческая фигура проходит мимо, и даже допуская вероятность того, что они были бы в нужном месте в нужное время, чтобы появиться.

Таким образом, его рассказы служат своего рода альтернативной историей, которой, конечно же, всегда и бывают истории. Они объясняют, как мир стал таким, какой он есть, заменяя народные знания потомками. «Стальная блоха», одна из самых известных и нелепых сказок Лескова, заканчивается Крымской войной. Однако, по мнению рассказчика, Россия проигрывает не из-за недостаточной огневой мощи, а из-за того, что военные не счищают кирпичную пыль со старых винтовок, как главный герой — косоглазый левша-оружейник по имени Левша — обнаруживает заранее, но получает слишком пьян, чтобы рассказать об этом царю до несчастной кончины оружейника.

Однако, по мнению рассказчика, Россия проигрывает не из-за недостаточной огневой мощи, а из-за того, что военные не счищают кирпичную пыль со старых винтовок, как главный герой — косоглазый левша-оружейник по имени Левша — обнаруживает заранее, но получает слишком пьян, чтобы рассказать об этом царю до несчастной кончины оружейника.

Родившийся в 1831 году, Лесков умер за пять лет до нового века. На протяжении своей жизни он был свидетелем промышленной революции в России и последовавшей за ней масштабной модернизации. В молодости он провел несколько лет, перевозя наемных слуг и скот через внутренние районы страны, прежде чем механизация сделала крепостное право устаревшим.

Он писал рассказы о союзах механиков и правительственных учреждениях с черным юмором, предвосхищающим Кафку. Всю жизнь противоречащий, Лесков был православным христианином, не доверявшим церкви, и гордым русским, избегавшим государственного аппарата. Писая с точки зрения старообрядцев, цыган и евреев и часто публикуясь под спорным польским псевдонимом, он, казалось, намеревался раздвинуть границы русской идентичности.

Его репутация последнего великого устного традиционалиста противоречит современной жизни, которую содержат его рассказы. Любопытно, что по мере того, как темы и идеи в произведениях Лескова становятся все более радикальными на протяжении всей его жизни, то, как он их излагает, становится только более устаревшим, явление, которое ясно показывает хронологический порядок нового сборника. «Леди Макбет Мценского уезда», самое раннее произведение в сборнике, представляет собой резко морализирующий рассказ о религиозной развратности; его сюжет менее шекспировский, чем романтические, живописные образы, которые Лесков мелькает повсюду, раскрывая поэтический порыв, который мы видим только один раз.

К концу жизни он писал рассказы вроде «Невинного Пруденция», которые ни на что так не похожи, как на Писание, — за исключением той части, где героиня освобождает финикийского раба и устраивает межрасовый брак между рабом и дворянином, все для того, чтобы она сама могла сбежать, чтобы стать монахиней. («Вы ошибаетесь, если думаете, что я позволю любому ограничить мое право отдать себя, тело и кровь на благо вечного духа!») Протофеминистская история, которая заканчивается судьбой дворянина. мать, радующаяся своим внукам смешанной расы, шокирует своим 1891, тем более, что это была интерпретация Лесковым раннехристианского нравоучительного рассказа, веками передаваемого византийцами, но никогда не рассказанного именно так.

(«Вы ошибаетесь, если думаете, что я позволю любому ограничить мое право отдать себя, тело и кровь на благо вечного духа!») Протофеминистская история, которая заканчивается судьбой дворянина. мать, радующаяся своим внукам смешанной расы, шокирует своим 1891, тем более, что это была интерпретация Лесковым раннехристианского нравоучительного рассказа, веками передаваемого византийцами, но никогда не рассказанного именно так.

Может ли устная традиция возродиться в литературе? Легенды Лескова, конечно, чрезвычайно забавны и весьма неожиданны, как и должно быть в любой великой небылице. Но в форме его работ есть отчуждающая дистанция, из-за чего они кажутся намного старше и чужероднее, чем работы его современников-реалистов. В высшей степени правдоподобные и в то же время совершенно фантастические сочинения Лескова представляют собой артефакты эпохи, предшествовавшей правдоподобию, эпохи, когда религиозные или рыцарские верования составляли основу космического порядка. По словам самого автора, его рассказов:

[…] вызывают в памяти то далекое время, когда камни в земном чреве и планеты в небесных сводах еще были связаны с судьбой человека […] Недавно открытые планеты больше не играют никакой роли в гороскопах, и теперь есть множество новых камней, удельный вес и плотность которых мы записали, но они уже ни о чем нам не возвещают и не приносят никакой пользы.

Время, когда они говорили с человеком, прошло.

Как указывает Беньямин, упадок такого магического мышления является побочным эффектом «светских сил продуктивности», которые также устранили место действия рассказчика — у костра, в мастерской, у ткацкого станка — и в очередь положила конец самому безделью. «В то же время, — утверждает он, хотя это и не очень утешительно, — эти силы делают видимой новую красоту в том, что исчезло».

Леди Макбет Мценского уезда: Избранные рассказы Николая Лескова (2020) Николая Лескова опубликовано New York Review of Books.

Новая совместная работа художника и Avant Arte предлагает пользователям перевернуть птицу где угодно и где угодно на Google Maps.

Рея Найяр

На этой неделе ДеСантис подарил ДеСантису «фашистскую» снежинку, телескоп НАСА «Уэбб» запечатлел сверхновую, объединив творческий потенциал Лондона, и многое другое.

от Храга Варданяна

На этой неделе студии в Нью-Йорке, Калифорнии, Индиане и Массачусетсе.

Лакшми Ривера Амин

Красота природного мира в сочетании с трагедией расового угнетения привела к созданию серии картин Фоуда Саттерфилда, вдохновленной заключением Альберта Вудфокса.

Дженнифер Ременчик

После изоляции от дома из-за COVID-19 художественные материалы и мотивы, взятые из дома, кажутся наполненными новым смыслом и поисковым смыслом переосмысления.

Джули Шнайдер

Новая выставка в нью-йоркском Доме плакатов посвящена гениальным стратегиям брендинга группы борцов за гражданские права.

Тейлор Майкл

Четыре выставки, запланированные до разрушительных землетрясений, затрагивают пророчески актуальные темы утраты, исцеления и трансформации.

Дженнифер Хэттам

Tagged: Художественная литература, Вальтер Бенджамин, ВыходныеНолан Келли — писатель и режиссер, в настоящее время проживающий в Бруклине. Нолан Келли: еще

- Музей приносит извинения за то, что попросил туземную мать убрать традиционную переноску для младенцев

- Больной, оскорбительный мир Тома Сакса

- Отобрать средний палец Ай Вэйвэя в любую точку мира

- Протесты в Греции после нападения на археолога

- Роман с фотографом Черное южное стеганое одеяло

Спонсор

Итак, история продолжается | Елена Фурман

Леди Макбет Мценского уезда: Избранные рассказы Николая Лескова , перевод Дональда Рэйфилда, Роберта Чандлера и Уильяма Эдгертона.

Классика NYRB, 448 страниц.

Как говорил мой профессор в аспирантуре, в русской литературе есть нечто большее, чем Толстоевский, остроумие, вызванное разочарованием в связи с тем, что американские читатели знакомы всего с двумя писателями за счет огромного и разнообразного корпуса произведений. Вы можете добавить Чехова, Тургенева, Пушкина и несколько имен двадцатого века в список русских писателей, которых читают англоговорящие. В значительной степени эта нехватка неудивительна: доступность английских переводов зависит от сочетания финансовых факторов и предпочтений издателей, которые склоняются к известным организациям. Область англоязычного перевода составляет своего рода собственный канон.

В двадцать первом веке, когда представления о формировании канона претерпели значительное расширение, перевод русских произведений в США стал отражать этот сдвиг. Как сообщается на сайте Русской библиотеки издательства Колумбийского университета, она публикует «работы, ранее недоступные на английском языке, и созревшие для новых переводов». Archipelago Books, Deep Vellum и Ugly Duckling Presse выпустили переводы нескольких известных современных русских писателей. Теперь NYRB Classics опубликовал Леди Макбет Мценского уезда: Избранные рассказы Николая Лескова (перевод преимущественно Дональда Рэйфилда, наряду с произведениями Роберта Чандлера и Уильяма Эдгертона), объединяющий ранее и вновь переведенные произведения писателя, чье «отсутствие в списках классической русской литературы должно прекратиться». сейчас!» как увещевает реклама Гэри Штейнгарта. (Предположительно, он имеет в виду в Соединенных Штатах, поскольку Лескова знают в России, хотя и вторично после гигантов девятнадцатого века.) Рэйфилд недавно рассказал о своей работе над томом для Недели русской литературы Read Russia.

Archipelago Books, Deep Vellum и Ugly Duckling Presse выпустили переводы нескольких известных современных русских писателей. Теперь NYRB Classics опубликовал Леди Макбет Мценского уезда: Избранные рассказы Николая Лескова (перевод преимущественно Дональда Рэйфилда, наряду с произведениями Роберта Чандлера и Уильяма Эдгертона), объединяющий ранее и вновь переведенные произведения писателя, чье «отсутствие в списках классической русской литературы должно прекратиться». сейчас!» как увещевает реклама Гэри Штейнгарта. (Предположительно, он имеет в виду в Соединенных Штатах, поскольку Лескова знают в России, хотя и вторично после гигантов девятнадцатого века.) Рэйфилд недавно рассказал о своей работе над томом для Недели русской литературы Read Russia.

У Николая Лескова (1831-1895) была бурная личная жизнь и, в связи с этим, был желчный человек. Как отмечает Рэйфилд в своем предисловии, его отец умер, когда Лесков был подростком, после чего его заложили родственники, которые его не хотели. Во время брака его жена «страдала психотическими приступами», которые Лесков «вероятно усугублял», и доживала свои дни в психиатрической больнице. Из-за последующих отношений, которые пошли наперекосяк, в том числе с его слугой, он в определенный момент «стал единственным опекуном четырех детей от трех разных женщин». О большинстве этих детей Лесков не заботился и со всеми плохо обращался; нетрудно увидеть, что его собственное отсутствие семейной любви влияет на его подход к воспитанию. Он также был довольно странным: в одной из самых странных подробностей чьей-то жизни Лесков однажды «полил салатным маслом голову Чехова, сказав ему: «Я помажу тебя, как Самуил помазал Давида»» (к сожалению, реакция Чехова не зафиксирована). ). Таким образом, он является одним из нескольких русских примеров, включая азартного антисемита Достоевского и властного фанатика Толстого, очень неприятных личностей, которые были необычайно одаренными писателями.

Во время брака его жена «страдала психотическими приступами», которые Лесков «вероятно усугублял», и доживала свои дни в психиатрической больнице. Из-за последующих отношений, которые пошли наперекосяк, в том числе с его слугой, он в определенный момент «стал единственным опекуном четырех детей от трех разных женщин». О большинстве этих детей Лесков не заботился и со всеми плохо обращался; нетрудно увидеть, что его собственное отсутствие семейной любви влияет на его подход к воспитанию. Он также был довольно странным: в одной из самых странных подробностей чьей-то жизни Лесков однажды «полил салатным маслом голову Чехова, сказав ему: «Я помажу тебя, как Самуил помазал Давида»» (к сожалению, реакция Чехова не зафиксирована). ). Таким образом, он является одним из нескольких русских примеров, включая азартного антисемита Достоевского и властного фанатика Толстого, очень неприятных личностей, которые были необычайно одаренными писателями.

Область англоязычных переводов составляет своего рода собственный канон.

Лесков писал во второй половине девятнадцатого века, в эпоху реализма, когда роман был предпочтительным жанром, поскольку писатели боролись с «проклятыми вопросами» о направлении развития русского общества. Хотя он тоже писал романы, Лесков наиболее известен своими более короткими произведениями, такими как «Леди Макбет Мценского уезда» и «Стальная блоха». Как указывает Рэйфилд, слава Лескова и критическая репутация колебались в разные исторические периоды. В российском обществе девятнадцатого века, расколотом на консерваторов и радикалов, он возмущал и тех, и других, не поддерживая революционеров и не уклоняясь от критики правительства и других социальных институтов. Его постоянное внимание к религиозным темам не понравилось большевикам. Позже Шостакович написал оперу по «Леди Макбет Мценского уезда», из которой «Сталин лихо вышел» из-за ее «диссонантного модернизма». Работы Лескова вновь появились в Советском Союзе после смерти Сталина. Есть советские экранизации оперы Шостаковича и текста Лескова.

Учитывая тему страсти и убийства, неудивительно, что «Леди Макбет Мценского уезда» подхватили другие художники. В стиле детектива, переворачивающем страницы, рассказывается о смертельных последствиях романа Катерины Львовны, несчастливой замужней жены купца, и красавца-бабника Сергея, рабочего в их доме. Лесков не был феминисткой, но в этом тексте, в отличие от большинства произведений других русских писателей-мужчин XIX века, главная героиня — сильная женщина, хотя ее сила проявляется весьма сомнительным образом. Застряв в браке без любви со стариком, от которого она не может забеременеть, Катерина Львовна страдает «русской скукой, скукой купеческого дома, скукой такой глубокой, что, как говорят, даже мысль о повеситься кажется забавой». В отсутствие мужа у нее и Сергея завязывается роман, интенсивный сексуальный характер которого отличает ее от девственных молодых женщин, населяющих произведения современников Лескова. Их совокупление открыто изображено на протяжении всего текста, в том числе в развернутой сцене, где сочные описания природы подчеркивают чувственность: «Брызгая в лунном свете, катаясь по мягкому ковру, резвилась Катерина Львовна с молодым приказчиком своего мужа. На них сыпались свежие белые цветы с кудрявой яблони».

На них сыпались свежие белые цветы с кудрявой яблони».

Эта чувственность, однако, неотделима от разрушения. Обнаружение ее тестем связи запускает цепочку событий, которые приводят к множеству ужасных смертей, организованных Катериной Львовной с помощью Сергея. Их отношения представляют собой гротескную вариацию пары сильной женщины и слабого мужчины, которая является основным продуктом русской литературы девятнадцатого века (как в романах Тургенева и пушкинском «Евгении Онегине »). В то время как Сергей инициирует их роман, она принадлежит к более высокому классу, чем ее любовник, и именно она поднимает его на привилегированное положение в своем доме. И главное, хотя он активно участвует в убийствах, Катерина Львовна является движущей силой, а в одном случае и единственным зачинщиком убийств, что делает ее более практической убийцей, чем шекспировский прототип, в честь которого ее в шутку называют горожане.

Последствия их страсти и насилия разыгрываются, когда Катерина Львовна и Сергей, прикованные цепями, маршируют в сибирскую исправительную колонию после раскрытия убийств. В последних главах пейзаж резко меняется: образы влюбленных, резвящихся под лунными деревьями, сменяются «безрадостной картиной: горстка людей, оторванных от мира и лишенных последней тени надежды, погружающихся в холод черная грязь грунтовой дороги». Среди этого запустения их отношения резко портятся, а ненависть Сергея и отчаяние Катерины и жажда мести перерастают в мощное завершение. Это изображение осужденных предшествует более известному изображению в эпилоге в 9 г.0019 Преступление и наказание (1866 г.), и, как отмечает Рэйфилд, в отличие от Достоевского, «Лесков не допускает [Катерину] искупления». Тем не менее, несмотря на тяжелую тему, тон рассказчика часто юмористичен, о чем с самого начала свидетельствует название произведения, которое сочетает в себе высокую английскую культуру с захолустным русским городком, перенося шекспировское величие и трагедию в миры провинциальных купцов и преступников.

В последних главах пейзаж резко меняется: образы влюбленных, резвящихся под лунными деревьями, сменяются «безрадостной картиной: горстка людей, оторванных от мира и лишенных последней тени надежды, погружающихся в холод черная грязь грунтовой дороги». Среди этого запустения их отношения резко портятся, а ненависть Сергея и отчаяние Катерины и жажда мести перерастают в мощное завершение. Это изображение осужденных предшествует более известному изображению в эпилоге в 9 г.0019 Преступление и наказание (1866 г.), и, как отмечает Рэйфилд, в отличие от Достоевского, «Лесков не допускает [Катерину] искупления». Тем не менее, несмотря на тяжелую тему, тон рассказчика часто юмористичен, о чем с самого начала свидетельствует название произведения, которое сочетает в себе высокую английскую культуру с захолустным русским городком, перенося шекспировское величие и трагедию в миры провинциальных купцов и преступников.

Юмор Лескова проявляется в другом известном произведении «Стальная блоха», повествующем о (зло)приключениях «косоглазого левши», тульского оружейника, который неожиданно становится спасителем национальной гордости России. Во время визита в Англию царь Александр I восхищается заведенной танцующей «нимфузорией» (титульной стальной блохой), настолько маленькой, что для ее наблюдения требуется «нитроскоп», но его попутчик, ультрапатриотичный казак Платов , настаивает на том, что русские могут добиться большего. После смерти Александра Платов отправляется новым царем в Тулу, чтобы найти мастеров, чтобы доказать превосходство русских. В результате жизнь талантливого Левши принимает кардинально иной оборот.

Во время визита в Англию царь Александр I восхищается заведенной танцующей «нимфузорией» (титульной стальной блохой), настолько маленькой, что для ее наблюдения требуется «нитроскоп», но его попутчик, ультрапатриотичный казак Платов , настаивает на том, что русские могут добиться большего. После смерти Александра Платов отправляется новым царем в Тулу, чтобы найти мастеров, чтобы доказать превосходство русских. В результате жизнь талантливого Левши принимает кардинально иной оборот.

Слово «Сказка» в подзаголовке произведения, являющееся переводом Сказ , соответствует способу повествования, связанному с Лесковым. Связанный с существительным «рассказ» и глаголом «говорить», сказ как литературный прием относится к определенной повествовательной технике, ориентированной на устную речь. Как пишет Рэйфилд, много путешествуя по России, работая на своего дядю-англичанина, который руководил там компанией, Лесков «познакомился с русским крестьянством и этническими меньшинствами, их обычаями, религиями и языками, как ни один другой писатель». В его произведениях представлено множество персонажей и рассказчиков, чьи стилизованные речевые обороты, диалекты и т. д. вплетены в текст. Такой способ написания трудно передать в переводе, и Уильям Эдгертон проделывает замечательную работу в 1969 перевод, который хорошо держится, аппроксимируя различные речевые манеры, например, Левти «Почему, конечно, я пойду так, и я отвечу» и рассказчика «два сидящих» и «Аполлон Бархатное ухо». Устный характер письма Лескова отмечен Вальтером Беньямином в его эссе «Рассказчик: размышления о творчестве Николая Лескова» (перевод Тесс Льюис). Беньямин утверждает, что традиция устного рассказчика — «Опыт, передающийся из уст в уста» — была уничтожена появлением романа, и считает Лескова редким представителем этой традиции в литературе. Устройство не всегда используется эффективно. В «Очарованном страннике», где монах рассказывает о своих переживаниях другим пассажирам на корабле, лесковская техника заставляет слушателей постоянно задавать уточняющие вопросы, такие как «что это было, позвольте спросить?» кажется избитым и раздражающим, превращая персонажей в простую резонансную доску для истории главного героя.

В его произведениях представлено множество персонажей и рассказчиков, чьи стилизованные речевые обороты, диалекты и т. д. вплетены в текст. Такой способ написания трудно передать в переводе, и Уильям Эдгертон проделывает замечательную работу в 1969 перевод, который хорошо держится, аппроксимируя различные речевые манеры, например, Левти «Почему, конечно, я пойду так, и я отвечу» и рассказчика «два сидящих» и «Аполлон Бархатное ухо». Устный характер письма Лескова отмечен Вальтером Беньямином в его эссе «Рассказчик: размышления о творчестве Николая Лескова» (перевод Тесс Льюис). Беньямин утверждает, что традиция устного рассказчика — «Опыт, передающийся из уст в уста» — была уничтожена появлением романа, и считает Лескова редким представителем этой традиции в литературе. Устройство не всегда используется эффективно. В «Очарованном страннике», где монах рассказывает о своих переживаниях другим пассажирам на корабле, лесковская техника заставляет слушателей постоянно задавать уточняющие вопросы, такие как «что это было, позвольте спросить?» кажется избитым и раздражающим, превращая персонажей в простую резонансную доску для истории главного героя.

Неразрешенное взаимодействие между записанными событиями и другими возможными версиями жизни главных героев отражает процесс письма.

На тематическом уровне «Стальная блоха» отражает общие тенденции Лескова, в том числе его терпимость к иностранцам, особенно к англичанам, в отличие от взглядов некоторых других русских писателей на западников как на Иных. В этой истории часть юмора исходит от мягкого поддразнивания русских. В Лондоне, куда царь отправляет его хвастаться улучшениями от стальных блох, Левти не умеет общаться по-английски, поэтому «просто постучал пальцем по столу и показал на рот», после чего отказывается есть что-либо незнакомое. . Когда его английские хозяева предполагают, что ему, как ремесленнику, было бы полезно знать простую арифметику, он утверждает, что русские «не очень далеко продвинулись в книжном знании, а только верно служат отечеству». Как ни странно, именно то, что он русский и возвращается домой, в конечном итоге диктует негативный поворот событий. Левша заключает пари с дружелюбным англичанином на обратном пути в Россию; в то время как оба приходят одинаково пьяными, обращение с каждым из-за его национальности таково, что, как иронично замечает рассказчик, «их судьбы стали очень разными».

Левша заключает пари с дружелюбным англичанином на обратном пути в Россию; в то время как оба приходят одинаково пьяными, обращение с каждым из-за его национальности таково, что, как иронично замечает рассказчик, «их судьбы стали очень разными».

Сочетание исторических личностей с вымышленными персонажами свидетельствует о том, что в рассказе также демонстрируется лесковская техника размывания фактов и вымысла. Рассказчик замечает, что хотя «настоящее имя Левши» неизвестно, «он интересен как воплощение мифа в народном воображении, и его приключения могут служить напоминанием об эпохе, общий дух которой изображен здесь ясно и точно. ». Утверждение точности в сочетании с идеей превращения в миф — это насмешливое подчеркивание различия между ними — предположение о том, что творческое переосмысление мира — это то, как люди воспринимают его и взаимодействуют с ним. Эта тема появляется и в «Инженерах-бессребрениках», где беллетризованный Лесков поясняет в предисловии, что эта история представляет собой переложение «устных рассказов», которые он слышал, «в которых, быть может, не все верно, а некоторые вещи определенно неверны; но это не мешает им быть значительными». Неразрешенное взаимодействие между записанными событиями и другими возможными версиями жизни главных героев отражает процесс письма, посредством которого писатели создают убедительные истории, субъективно интерпретируя имеющийся материал.

Неразрешенное взаимодействие между записанными событиями и другими возможными версиями жизни главных героев отражает процесс письма, посредством которого писатели создают убедительные истории, субъективно интерпретируя имеющийся материал.

Религия была еще одной заботой Лескова; он соединяет несколько частей Избранных историй . Наряду с «Очарованным странником», повествующим о том, как бывший «знаток лошадей» ушел в монастырь, есть «Запечатанный ангел», который, несмотря на сюжет, читается как приключенческая повесть. В последнем рассказывается о попытке старообрядцев с помощью своего английского босса вернуть свою самую драгоценную икону ангела, а также об уроке, который преподает им эта икона об их «истинном пути». (Довольно неожиданное окончание, подрывающее общий тон истории, было, по словам Рэйфилда, поручено «консервативным редакторам».) сами не могут существовать рядом с коррумпированными и морально несостоятельными людьми. А «Невинный Пруденций» — это рассказ о торжестве религиозного благочестия над мирским существованием; Хотя эта пьеса предсказуема с моральной точки зрения, она интересна своим местом действия в древности на Средиземноморье и сильным, хотя и двумерным женским персонажем.