МОР • Большая российская энциклопедия

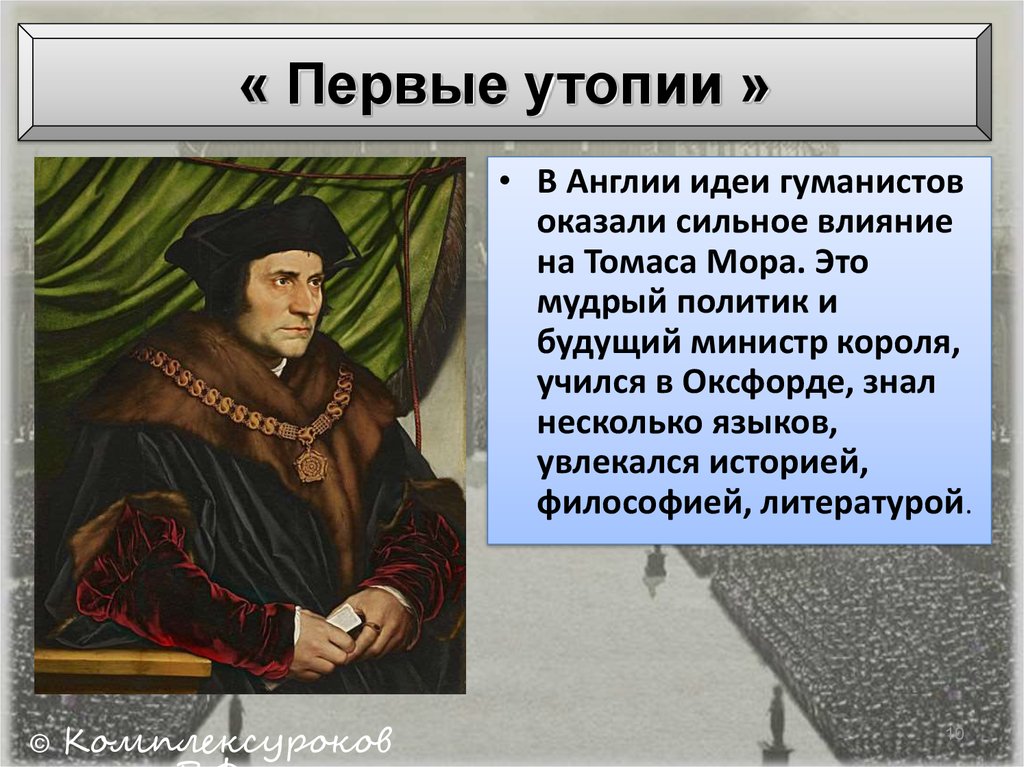

МОР (More) Томас (7.2.1478, Лондон – 6.7.1535, там же), англ. гуманист и гос. деятель. Сын юриста, впоследствии судьи королевской скамьи Дж. Мора (ок. 1450–53 – 1530). Начальное образование получил в грамматич. школе при госпитале Св. Антония. В 13 лет принят пажом в дом архиеп. Кентерберийского Дж. Мортона, где привлёк внимание своими интеллектуальными способностями. В 1492–94 в Оксфордском ун-те изучал грамматику, риторику и логику, др.-греч. и франц. языки, математику, историю, приобрёл навыки игры на скрипке и флейте, затем проходил обучение в лондонских школах правоведения Нью-Инн и Линкольнс-Инн (с 1496). Активно изучал произведения античных и раннехристианских мыслителей, в т. ч. Платона, Аристотеля, Лукиана, Августина. Значит. влияние на М. оказало сближение с кружком оксфордских гуманистов – Дж. Колетом (1467–1519), Т. Линакром (ок. 1460–1524), У. Гросином (1446–1519), У. Лили (1468–1522). В 1499 М. познакомился с Эразмом Роттердамским.

Линакром (ок. 1460–1524), У. Гросином (1446–1519), У. Лили (1468–1522). В 1499 М. познакомился с Эразмом Роттердамским.

Т. Мор. Портрет работы Х. Хольбейна Младшего. 1527. Собрание Фрик (Нью-Йорк).

Ок. 1502 М. занялся адвокатской практикой, в 1502–04 также преподавал право в школе Фернивалс-Инн. В 1504 избран в парламент, в стенах которого подверг критике финансовую политику Генриха VII. Опасаясь репрессий, на время оставил политику и вернулся к адвокатской деятельности. В 1506 в Париже опубликовал подготовленный им совм. с Эразмом Роттердамским перевод на лат. яз. книги диалогов Лукиана (сотрудничество М. и Эразма Роттердамского продолжалось и в последующие годы; Эразм Роттердамский посвятил М. кн. «Похвала глупости», написанную в 1509, когда он гостил в доме М.). В 1508 М. посетил Лёвенский и Парижский ун-ты, где познакомился с практиковавшейся в них системой преподавания. В 1509 вступил в Компанию торговцев тканями (Mercer’s Company), от имени которой в сентябре того же года вёл переговоры о заключении контрактов с антверпенскими торговцами.

В 1509 вступил в Компанию торговцев тканями (Mercer’s Company), от имени которой в сентябре того же года вёл переговоры о заключении контрактов с антверпенскими торговцами.

В 1510 как депутат от Лондона М. вновь вошёл в парламент, созванный новым королём Генрихом VIII; тогда же назначен помощником гор. шерифа (занимал этот пост до 1518, выполняя функции судьи и юридич. советника). В 1515 по рекомендации лондонских торговцев включён в состав англ. посольства, направленного во Фландрию для переговоров о продлении срока действия соглашений о торговле шерстью. Находясь во Фландрии, М. вновь встретился с Эразмом Роттердамским и познакомился с др. видными нидерл. гуманистами П. Эгидием и И. Буслидием.

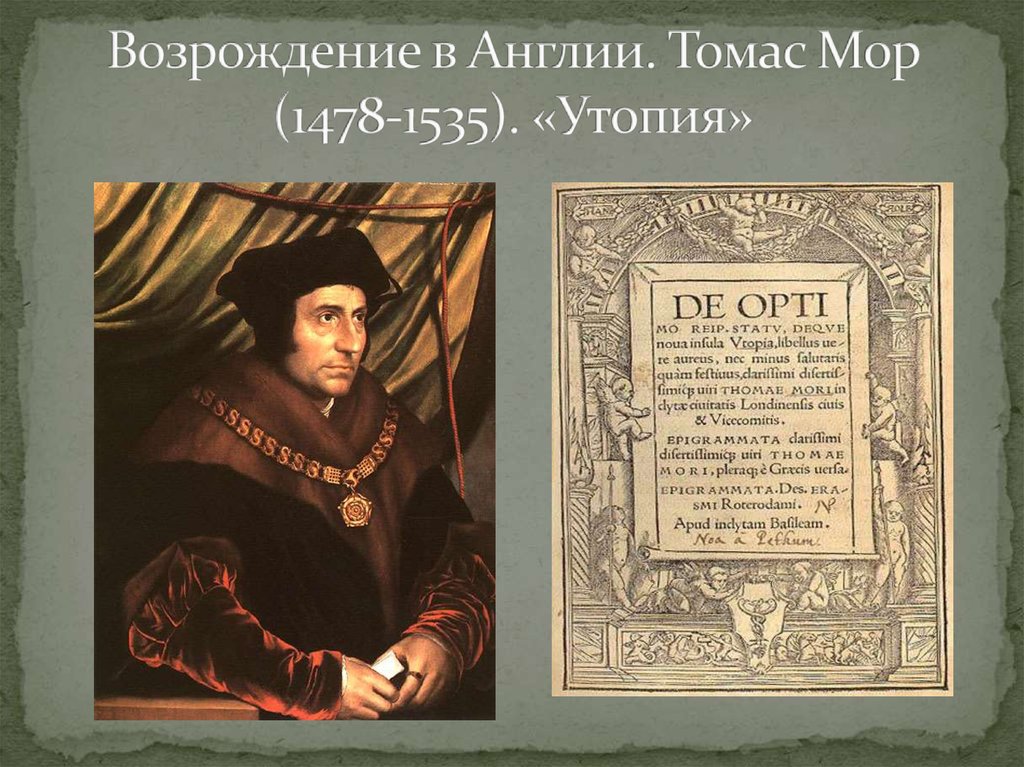

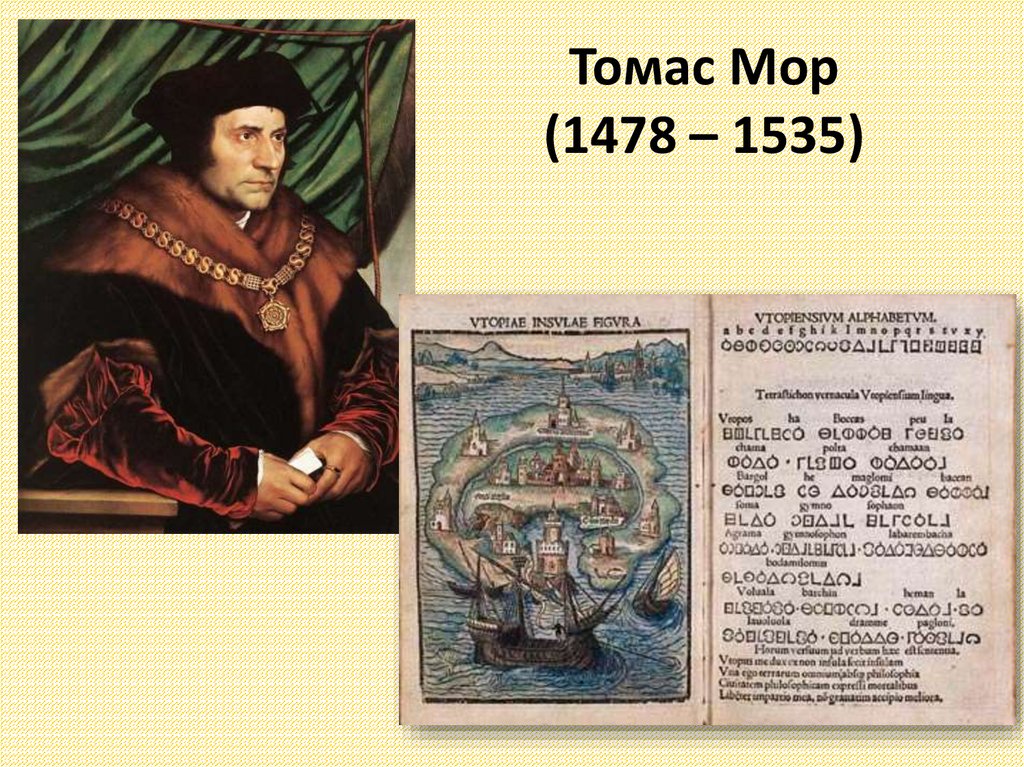

Во время торговых переговоров, проходивших со значит. перерывами, М. приступил к написанию 1-й книги сочинения «Утопия», которую завершил по возвращении на родину в 1516; 2-я книга (собственно повествование о якобы недавно открытом государстве утопийцев) была им в осн. написана гораздо раньше. Предварив произведение вступит. письмами единомышленников-гуманистов, М. издал его в дек. 1516 в Лёвене под назв. «Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» («Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reip. statu deque nova Insula Utopia»). 3-е, базельское издание «Утопии» 1518 М. дополнил «Эпиграммами» («Epigrammata») – собранием поэтич. произведений разл. жанра (стихотворениями, поэмами и собственно эпиграммами, направленными в т. ч. против франц. гуманиста Ж. де Бри, секретаря франц. королевы, восхвалявшего в своей поэме «Chordigera» потопление англ. корабля франц. судном). «Утопия» была переведена на нем. (1524), итал. (1548), франц. (1550), англ. (1551), нидерл. (1553) языки. Она заложила основу жанра филос. утопий, получившего развитие в 17–19 вв.

написана гораздо раньше. Предварив произведение вступит. письмами единомышленников-гуманистов, М. издал его в дек. 1516 в Лёвене под назв. «Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» («Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reip. statu deque nova Insula Utopia»). 3-е, базельское издание «Утопии» 1518 М. дополнил «Эпиграммами» («Epigrammata») – собранием поэтич. произведений разл. жанра (стихотворениями, поэмами и собственно эпиграммами, направленными в т. ч. против франц. гуманиста Ж. де Бри, секретаря франц. королевы, восхвалявшего в своей поэме «Chordigera» потопление англ. корабля франц. судном). «Утопия» была переведена на нем. (1524), итал. (1548), франц. (1550), англ. (1551), нидерл. (1553) языки. Она заложила основу жанра филос. утопий, получившего развитие в 17–19 вв. (работы Ф. Бэкона, Т. Кампанеллы, С. Джонсона, Э. Г. Морелли, Г. Бабёфа, К. А. де Рувруа Сен-Симона, Ш. Фурье, Э. Кабе и др.).

(работы Ф. Бэкона, Т. Кампанеллы, С. Джонсона, Э. Г. Морелли, Г. Бабёфа, К. А. де Рувруа Сен-Симона, Ш. Фурье, Э. Кабе и др.).

Влияние на «Утопию» М. оказали диалоги Платона о государстве, «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря, сочинения Цицерона «О пределах добра и зла», Диогена Лаэртия «Жизни и мнения прославленных философов…», трактат Августина «О граде Божием», работы Эразма Роттердамского, письма А. Веспуччи и др. 1-я и 2-я книги «Утопии» тематически и концептуально вполне самостоятельны. В 1-й – даётся анализ социально-экономич. положения Англии, подвергаются острой критике огораживание и хозяйств. монополизм, рисуется картина разложения англ. деревни, упадка ремесла, нравств. порчи общества. Во 2-й – описано идеальное государство Утопия, покоящееся на экономико-политич. и нравственно-правовых основаниях, адекватных представлению о человеке, сложившемуся в ренессансной культуре. В нём счастье индивидуума не приносится в жертву благополучию гражд. коллектива, а регламентация материальных потребностей не только не ведёт к закрепощению личности, но, напротив, призвана создать оптимальные условия для «духовной свободы и просвещения». В Утопии различия в склонностях и взглядах каждого члена общества принимаются в расчёт: об этом свидетельствует свободный выбор утопийцами рода занятий, разномыслие при истолковании наблюдений природы, несходство точек зрения на мораль, различие религ. верований и их терпимое отношение друг к другу. «Аскетическая простота» утопийского быта сочетается с утончёнными духовными наслаждениями (coluptas), связанными с упражнением в добродетели и сознанием беспорочной жизни, которые являются «высшим благом» (summum bonum). Сам образ утопийского общежития, в котором упразднены частная собственность, денежное обращение, привилегии, получаемые по происхождению, произ-во роскоши на потребу имущим, стал своего рода кульминацией гуманистич.

В нём счастье индивидуума не приносится в жертву благополучию гражд. коллектива, а регламентация материальных потребностей не только не ведёт к закрепощению личности, но, напротив, призвана создать оптимальные условия для «духовной свободы и просвещения». В Утопии различия в склонностях и взглядах каждого члена общества принимаются в расчёт: об этом свидетельствует свободный выбор утопийцами рода занятий, разномыслие при истолковании наблюдений природы, несходство точек зрения на мораль, различие религ. верований и их терпимое отношение друг к другу. «Аскетическая простота» утопийского быта сочетается с утончёнными духовными наслаждениями (coluptas), связанными с упражнением в добродетели и сознанием беспорочной жизни, которые являются «высшим благом» (summum bonum). Сам образ утопийского общежития, в котором упразднены частная собственность, денежное обращение, привилегии, получаемые по происхождению, произ-во роскоши на потребу имущим, стал своего рода кульминацией гуманистич. мечтаний о строе, возвышающем людей образованных и добродетельных. Именно лица образованные и добродетельные занимают первенствующее место в Утопии: из их числа избираются высшие должностные лица государства (траниборы или протофилархи), члены гл. политич. органа (Сената), а также правители каждого из 54 городов (принцепсы). В утопийском государстве люди, проявившие способности к науке, освобождались от повседневного труда, в то время как остальные жители должны были изучить ремёсла и работать ежедневно по 6 час, а также трудиться в течение 2 лет в качестве земледельцев. После ежедневного труда в свободное время утопийцы занимались «благородными науками», разл. видами иск-ва и физич. упражнениями. Наиболее тяжёлую работу в Утопии выполняли рабы. Ими становились граждане, совершившие тяжкие уголовные преступления, пленники, захваченные во время войны, и выкупленные утопийцами иностранцы, которым на их родине грозила смертная казнь.

мечтаний о строе, возвышающем людей образованных и добродетельных. Именно лица образованные и добродетельные занимают первенствующее место в Утопии: из их числа избираются высшие должностные лица государства (траниборы или протофилархи), члены гл. политич. органа (Сената), а также правители каждого из 54 городов (принцепсы). В утопийском государстве люди, проявившие способности к науке, освобождались от повседневного труда, в то время как остальные жители должны были изучить ремёсла и работать ежедневно по 6 час, а также трудиться в течение 2 лет в качестве земледельцев. После ежедневного труда в свободное время утопийцы занимались «благородными науками», разл. видами иск-ва и физич. упражнениями. Наиболее тяжёлую работу в Утопии выполняли рабы. Ими становились граждане, совершившие тяжкие уголовные преступления, пленники, захваченные во время войны, и выкупленные утопийцами иностранцы, которым на их родине грозила смертная казнь.

По-видимому, в одно время с «Утопией» М. работал и над «Историей Ричарда III» («History of King Richard III»), историч. сочинением, которое так и осталось незавершённым. Посвящённое краткому периоду – от смерти Эдуарда IV до вступления на престол Ричарда III (1483) – это произведение содержит не только изложение событий из истории Англии, но и анализ системы власти, основывающейся на произволе и насилии. Первоначально оно было издано анонимно в 1543 в составе хроники Дж. Гардинга, затем в 1548 и 1550 в хронике Э. Холла с указанием на принадлежность его М. В 1557 отд. изданием «Историю Ричарда III» опубликовал У. Растелл. Версия этого произведения на лат. яз., имеющая расхождения с англоязычной, вышла в свет в 1566. В 1587 «Историю Ричарда III» в своей хронике перепечатал Р. Холиншед, из которой её заимствовал У. Шекспир, работая над трагедией «Ричард III».

Король Генрих VIII, обеспокоенный разорением крестьянства в результате огораживаний, одобрил критич. пафос «Утопии» и назначил М. в 1517 своим советником. В том же году М. в составе англ. делегации участвовал в переговорах с Францией, проходивших в городах Кале и Булонь. В 1518 М. стал королевским секретарём, в 1520 и 1521 принимал участие в переговорах с императором Священной Рим. империи Карлом V и торговцами Ганзы. В 1521 стал заседать в «Звёздной палате», тогда же назначен помощником казначея королевства и возведён в рыцарское достоинство.

Генрих VIII ценил М. за обширные познания и острый ум, любил беседовать с ним о политике, науках и иск-ве, доверял ему деликатные поручения дипломатич. и лит. характера. При этом сам М. не переоценивал степень доверия Генриха VIII. В 1521 от имени короля вышел в свет трактат «Защита семи таинств против Мартина Лютера» («Assertio septem sacramentum aduersus Martinum Lutherum»), редактором, а также, возможно, соавтором которого был М. На ответный памфлет М. Лютера, содержавший оскорбления в адрес короля, М. в 1523 опубликовал (сначала под псевд. Фердинанд Баравеллий, затем Уильям Росс) «Ответ Лютеру» («Responsio ad Lutherum»), в котором обвинил нем. реформатора в подстрекательстве народа к бунту против законных властей. В полемике с Лютером М. выдвинул 4 постулата, отражавшие его собств. отношение к церковной традиции: 1) о безусловном авторитете Библии; 2) о том, что Писание не содержит всего, что было совершено и сказано Богом; 3) о способности католич. церкви (благодаря присутствию в ней Св. Духа) безошибочно отличать божественную традицию от человеческой; 4) идея о том, что для правильной интерпретации Писания необходимо руководствоваться мнением отцов Церкви и верой всех христиан. В своих работах М. вёл полемику не только с Лютером, но и с его англ. последователями, в т.

На ответный памфлет М. Лютера, содержавший оскорбления в адрес короля, М. в 1523 опубликовал (сначала под псевд. Фердинанд Баравеллий, затем Уильям Росс) «Ответ Лютеру» («Responsio ad Lutherum»), в котором обвинил нем. реформатора в подстрекательстве народа к бунту против законных властей. В полемике с Лютером М. выдвинул 4 постулата, отражавшие его собств. отношение к церковной традиции: 1) о безусловном авторитете Библии; 2) о том, что Писание не содержит всего, что было совершено и сказано Богом; 3) о способности католич. церкви (благодаря присутствию в ней Св. Духа) безошибочно отличать божественную традицию от человеческой; 4) идея о том, что для правильной интерпретации Писания необходимо руководствоваться мнением отцов Церкви и верой всех христиан. В своих работах М. вёл полемику не только с Лютером, но и с его англ. последователями, в т. ч. У. Тинделом (1494–1536). В ряде сочинений («Диалог о ересях», 1529; «Опровержение ответа Тиндела», 1532–33) М. выступил не только против осн. лютеранских тезисов, поддерживаемых Тинделом (спасение исключительно через веру, Писание как единственный её источник, несвобода человеческой воли и др.), но и обвинил его в тенденциозном переводе Библии на англ. яз., в котором, по мнению М., Тиндел путём искажения смысла слов сознательно продвигал лютеранскую доктрину. При этом саму идею перевода Писания на англ. яз. М. оценивал положительно.

ч. У. Тинделом (1494–1536). В ряде сочинений («Диалог о ересях», 1529; «Опровержение ответа Тиндела», 1532–33) М. выступил не только против осн. лютеранских тезисов, поддерживаемых Тинделом (спасение исключительно через веру, Писание как единственный её источник, несвобода человеческой воли и др.), но и обвинил его в тенденциозном переводе Библии на англ. яз., в котором, по мнению М., Тиндел путём искажения смысла слов сознательно продвигал лютеранскую доктрину. При этом саму идею перевода Писания на англ. яз. М. оценивал положительно.

В апр. 1523 М. при поддержке лорд-канцлера Т. Уолси избран спикером Палаты общин, в 1524 – высоким распорядителем Оксфордского, в 1525 Кембриджского ун-тов. В июле 1525 ему пожалован пост канцлера герцогства Ланкастерского. В 1527 М. участвовал в переговорах с представителями франц. короля в г. Амьен, в 1529 – в заключении договора о мире между Англией, Францией и Священной Рим. империей. После смещения Уолси в окт. 1529 М. была вручена большая печать лорд-канцлера Англии. В ноябре того же года он открыл работу реформац. парламента, претензии которого к англ. духовенству нашли понимание у короля.

империей. После смещения Уолси в окт. 1529 М. была вручена большая печать лорд-канцлера Англии. В ноябре того же года он открыл работу реформац. парламента, претензии которого к англ. духовенству нашли понимание у короля.

Уже в 1530 возникли разногласия между Генрихом VIII и М., который стал противником развода короля с его супругой Екатериной Арагонской и также не принял религ. политику короля. М., в частности, отказался подписать письмо, составленное англ. знатью и духовенством (в т. ч. Т. Уолси) в 1530, в котором содержался призыв, обращённый к папе Римскому, аннулировать брак короля. М. также не поддержал попытки парламента запретить конвокации (соборы духовенства) без разрешения короля и объявить их решения недействительными. Резкая критика М. парламентского билля о прекращении выплаты т. н. первых плодов Риму привела к его отставке в мае 1532. Напряжённость в отношениях между королём и М. возросла после отказа последнего в 1533 присутствовать на коронации А. Болейн, на которой Генрих VIII женился после развода с Екатериной Арагонской. Начались преследования быв. канцлера, отказывавшегося признавать короля главой англ. церкви. 13.4.1534 М. предстал перед королевской комиссией, потребовавшей от него присяги по Акту о престолонаследии, признававшему законными наследников новой королевы. М. выразил готовность признать легитимность прав Болейн, но отказался от присяги, т. к. она не признавала папской супрематии. 17.4.1534 М. был заключён в Тауэр. В тюрьме М., пользовавшийся благодаря рыцарскому титулу некоторыми привилегиями по сравнению с др. заключёнными, написал теологич. работу «Диалог об утешении в невзгодах» («A dialogue of comfort against tribulation»). В июле 1535 по обвинению в гос.

Напряжённость в отношениях между королём и М. возросла после отказа последнего в 1533 присутствовать на коронации А. Болейн, на которой Генрих VIII женился после развода с Екатериной Арагонской. Начались преследования быв. канцлера, отказывавшегося признавать короля главой англ. церкви. 13.4.1534 М. предстал перед королевской комиссией, потребовавшей от него присяги по Акту о престолонаследии, признававшему законными наследников новой королевы. М. выразил готовность признать легитимность прав Болейн, но отказался от присяги, т. к. она не признавала папской супрематии. 17.4.1534 М. был заключён в Тауэр. В тюрьме М., пользовавшийся благодаря рыцарскому титулу некоторыми привилегиями по сравнению с др. заключёнными, написал теологич. работу «Диалог об утешении в невзгодах» («A dialogue of comfort against tribulation»). В июле 1535 по обвинению в гос. измене М. осуждён на смерть и казнён. Традиц. казнь для обвинённых в гос. измене (повешение, потрошение и четвертование) была заменена по решению Генриха VIII на отсечение головы. Тело М. было захоронено в ц. Св. Петра в Тауэре, по некоторым версиям, в дальнейшем оно было перенесено в церковь в Челси, в строительстве одной из капелл которой М. принимал участие. Его голова, выставленная после казни на лондонском мосту, была, по преданию, выкуплена близкими родственниками или выдана им. Впоследствии, как утверждают биографы М., голова была похоронена вместе с телом дочери М. – Маргарет в церкви в Челси.

измене М. осуждён на смерть и казнён. Традиц. казнь для обвинённых в гос. измене (повешение, потрошение и четвертование) была заменена по решению Генриха VIII на отсечение головы. Тело М. было захоронено в ц. Св. Петра в Тауэре, по некоторым версиям, в дальнейшем оно было перенесено в церковь в Челси, в строительстве одной из капелл которой М. принимал участие. Его голова, выставленная после казни на лондонском мосту, была, по преданию, выкуплена близкими родственниками или выдана им. Впоследствии, как утверждают биографы М., голова была похоронена вместе с телом дочери М. – Маргарет в церкви в Челси.

Гибель М. была болезненно воспринята современниками. Папа Павел III обещал отлучить Генриха VIII от Церкви, Эразм Роттердамский подчёркивал, что такого англичанина не было и больше не будет в истории, Карл V заявил о том, что был бы готов потерять лучший город, чем советника, подобного Мору.

В 1886 М. был объявлен Римско-католич. церковью блж. мучеником, в 1935 канонизирован. День памяти св. Томаса М., установленный Римско-католич. церковью 14.2.1966, приходится на 22 июня.

Жизнь и идеи Томаса Мора (1478–1535)

Человек, изображенный на этом портрете, умер столетия назад. Его голова упала под топором палача 6 июля 1535 года.

Казнил его английский король Генрих VIII, а еще только за два года до оказии Томас Мор был лордом-канцлером английского королевства – первым министром короля.

Такая злая судьба была у этого человека. Время, когда он жил, было жестоким. Людей казнили десятками тысяч только за то, что они верили в Бога не так, как требовала церковь.

Костры, на которых церковь сжигала еретиков, пылали во всех странах Европы, и у многих людей было гораздо меньше шансов умереть в собственной постели, чем погибнуть на костре.

Конец Томаса Мора был концом многих людей его времени. Однако люди помнят Томаса Мора совсем не потому, что он умер на эшафоте. Мысли Мора пережили его на многие столетия и

будут жить еще долгие века. Томас Мор был одним из самых умных людей своего времени. Замечательный живописец Ганс Гольбейн показывает нам этого умного, проницательного и добродушного человека.

Мысли Мора пережили его на многие столетия и

будут жить еще долгие века. Томас Мор был одним из самых умных людей своего времени. Замечательный живописец Ганс Гольбейн показывает нам этого умного, проницательного и добродушного человека.

Век, в котором жил Мор, был веком великих географических открытий: вслед за Колумбом европейцы-путешественники открывали новые земли и острова.

Томас Мор знаменит тем, что он первый и единственный в то время «открыл» неизвестный остров Утопию. Добраться до этого острова было нелегко.

«Вход в залив, – писал он, – очень опасен из-за мелей с одной стороны и утесов – с другой. Почти на середине этого расстояния находится одна скала, которая выступает из воды, вследствие чего она не может принести вреда. На ней выстроена башня, занятая караулом. Остальные скалы скрыты под волнами и губительны. Проходы между ними известны только утопийцам».

Утопия остров не только неизвестный, но даже не существовавший на самом деле.

Впрочем, некоторые читатели поверили в него.

Впрочем, некоторые читатели поверили в него. Но доехать туда нельзя было никак. Это был остров будущего. Мор населил его людьми, которые жили совсем другими порядками, чем весь остальной человеческий мир. Книга его называется «Золотая книжечка, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и новом острове Утопии».

Она о том времени, когда люди будут устраивать свою жизнь наилучшим образом, не притесняя и не эксплуатируя других людей. Такой строй называется социализмом.

Томас Мор был первым человеком в мире, который описал, какой могла бы быть такая жизнь. После него жили еще люди, мечтавшие о золотом времени для человечества, и мы называем их социалистами-утопистами по имени того острова Утопии, который был «открыт» Мором. Утопистом называется вообще всякий мечтатель о неосуществимом и несбыточном. В отличие же от социалистов-утопистов, социалистов-мечтателей, мы знаем и представителей научного социализма. Это, например, Карл Маркс. Сегодня во многих парламентах современных государств есть социалистические партии.

Мы сейчас видим, как отдельные идеи социализма, идеи справедливого социального устройства воплощаются в жизни в разных странах мира. И вот то, что мы видим, интересно сравнить с фантастическим социализмом Мора на его благословенном острове, куда добраться было никак невозможно.

Вот этот остров. В средней части, в самом широком месте, он простирается на двести миль, затем его ширина уменьшается, и в направлении к концам остров мало-помалу суживается. От материка он отделяется проливом в пятнадцать миль. На острове пятьдесят четыре города. Столица острова, город Амаурот, расположен на реке Анидре. В ней чередуются прилив и отлив. Во время прилива море оттесняет реку назад и заполняет русло Анидры своими волнами.

С противоположным берегом реки город соединен мостом не на деревянных столбах и сваях, а на каменных арках.

Да ведь это Лондон! А Утопия? Посмотрите на карту: это Англия! И в Англии было тогда пятьдесят четыре города, и ее отделял от материка пролив шириной в пятнадцать миль.

Это Англия, но не та Англия, в которой жил Томас Мор, не та Англия, где правил король-тиран, где голодных, укравших кусок хлеба, удавливали на виселицах, не та Англия, где помещики сгоняли крестьян с полей, чтобы взять их поля как пастбища для овец, и где крестьяне превращались в нищих, для того чтобы Англия богатела, торгуя овечьей шерстью, не та Англия, где, по выражению Мора, овцы съели людей.

Утопия – это Англия, какой ее хотел видеть Томас Мор. В ней все трудятся и все принадлежит всем. У всех есть одно общее занятие – земледелие, от которого никто не избавлен, но, кроме земледелия, каждый изучает какое-либо одно ремесло как специальное. Женщины имеют более легкие занятия: они обычно обрабатывают шерсть и лен. Мужчинам поручаются остальные ремесла, более трудные. Люди работают только шесть часов в день, но у них всего хватает, потому что все работают. Не работают только люди, которым поручено заниматься наукой, и сифогранты – общественные выборные.

В них живут сифогранты. К каждому из дворцов приписаны тридцать семейств. Тут эти семьи должны обедать.

В них живут сифогранты. К каждому из дворцов приписаны тридцать семейств. Тут эти семьи должны обедать. Никому не запрещено обедать дома, но никто не делает этого охотно, потому что считается непристойным и глупым тратить труд на приготовление худшей еды, когда во дворце, отстоящем так близко, готова вкусная и обильная пища.

У этого народа – утопийцев – всего вдоволь. А вдруг в каком-либо городе неурожай! Тогда утопийский сенат – выборные от всего народа – добавляет тем, у кого не уродилось, оттуда, где урожай.

Остров составляет как бы одно семейство. Денег на острове Утопии нет. А с золотом и серебром, из-за которых люди в Англии и во всем мире воюют, сажают в тюрьмы и убивают друг друга, утопийцы обращаются с презрением. Из золота и серебра они делают ночные горшки, выковывают из них цепи и кандалы для рабов. Если кто-нибудь опозорит себя каким-нибудь преступлением, в уши ему вдевают золотые кольца, золотом обвивают пальцы, на шею надевают золотую цепь, голову украшают золотым обручем.

Как-то, рассказывает Мор, в Амаурот приехали анамолийские послы. Они не знали утопийских обычаев и, видя, что утопийцы ходят в одной и той же грубой одежде, решили ослепить их блеском и роскошью своих нарядов. Напялив на себя все, что у них было дорогого, анамолийские послы, петушась, ехали по утопийским улицам. Получилось, однако, то, чего они совсем не ожидали: утопийцы приняли их по наряду за рабов, не обратили на них никакого внимания, но очень почтительно приветствовали их слуг, которые ехали в простой одежде.

– Вот, мама, какой большой остолоп, он все еще возится с жемчугом и блестящими камушками, как будто маленький.

А мать отвечала:

– Молчи, сынок, это, думаю я, кто-нибудь из посольских шутов.

Как же могли существовать рабы на таком острове свободы? А ведь рабы там были. Они выполняли всякие тяжелые, черные работы и были закованы в цепи. Мор был прогрессивный человек, каких немного было в его время, но и он не мог представить себе страны, даже самой счастливой, без рабов. Правда, утопийские рабы не такие, как в других странах: это либо пленные, взятые в бою, либо преступники, такие, которых в других странах приговаривали к смертной казни, но это рабы. И для времени, в котором жил Мор, это считалось очень милосердным, тем более, если они раскаивались, они получали надежду стать снова свободными.

Утопийцы ненавидят войну, но постоянно упражняются в военных науках. Мор пишет про них, что они никогда не начинают войны зря: они воюют только в тех случаях, когда защищают свои пределы, или прогоняют врагов, вторгшихся в страну их друзей, или сожалеют какой-либо народ, угнетенный тиранией, и своими силами освобождают его от ига тирана.

Некоторые главы из «Утопии» кажутся поразительными, когда читаешь их теперь.

Тогда в Европе яростно боролись две церкви: католическая и протестантская. В Германии за одно только лето было перебито семьдесят тысяч человек за то, что они не хотели оставаться католиками.

В Утопии много религий. Одни утописты считают богом солнце, другие – луну, третьи – одну из планет. Некоторые преклоняются перед каким-нибудь великим человеком, а иные – еще как-либо иначе, но никто друг друга не убивает за то, что другой верит по-особенному.

Это одна из самых удивительных глав его «Утопии», потому что Мор сам был католиком и признавал римского папу единственным и главным представителем Бога на земле. Мало того: казнен он был королем Генрихом VIII именно за то, что не соглашался с ним, когда тот решил отделиться от католической церкви и перестал признавать папу главой религии.

Король старался переманить Мора на свою сторону, потому что его очень уважали в Англии. Он сделал его первым министром королевства.

Когда Мор вступал в эту должность, два герцога: Норфолькский и Суффолькский – провожали его во дворец. Один из герцогов при огромном стечении народа произнес в честь него хвалебную речь. В ответ на нее Мор сказал герцогу:

– Я считаю это кресло местом, полным опасностей и трудов и далеко не слишком почетным. Чем выше место, тем сильнее падение с него.

Три года пробыл лордом-канцлером Томас Мор, бывший судья, а потом посол английского королевства. Через три года он ушел со своего поста, потому что не хотел поддерживать короля против его подданных. Генрих VIII не простил ему этого и стал преследовать его со всей силой своей мстительной натуры.

– Опасно воевать с государями, и я желал бы, чтобы вы уступили желанию короля.

Ведь, гнев короля равносилен смерти!

Ведь, гнев короля равносилен смерти! – И это все, милорд? – возразил Мор. – Тогда ведь между мной и вами лишь та разница, что я умру сегодня, а вы завтра.

Наконец, король добился того, чего хотел: его, а не римского папу, признали главой английской церкви, и Томасу Мору предложили принести присягу королю. Он отказался. Тогда его бросили в тюрьму в Тауэр, а через год осудили за измену и вынесли такой приговор:

«Вернуть его при содействии шерифа Вильяма Бингстона в Тауэр, оттуда влачить по земле через все лондонское Сити (центральная часть города) в Тиберн, там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока он еще не умрет, вспороть живот, выдернуть и сжечь внутренности, затем четвертовать его и прибить по одной четверти его тела над всеми четырьмя воротами Сити, а голову выставить на лондонском мосту».

Король «помиловал» его: он заменил ему эту казнь простым отсечением головы. Юмор никогда не покидал Мора. Говорят, услышав об этом, он сказал:

– Избави, Боже, моих друзей от такой милости.

Его привезли на место казни. Эшафот был плохо сколочен – он зашатался, когда Мор вступил на него. Тогда Мор вежливо обратился к тюремному офицеру:

– Пожалуйста, помогите мне взойти, вниз я уж как-нибудь сам сойду.

Он хотел сказать речь народу, но ему не позволили, тогда он обернулся к палачу и сказал:

– Только смело, не страшись своей работы. Шея моя коротка, целься хорошенько, чтобы не осрамиться.

Так погиб Томас Мор.

Утопия в переводе с греческого означает «несуществующее место». Тогда и не могло существовать место, где бы люди жили счастливо. Возможно, такое место еще когда-нибудь будет.

1 июля — сэр Томас Мор признан виновным

В этот день в истории Тюдоров, 1 июля 1535 года, во время правления короля Генриха VIII, сэр Томас Мор, бывший лорд-канцлер Генриха VIII, был осужден специальной комиссией за государственную измену. Ойера и Терминера. Комиссия признала его виновным, и 6 июля 1535 года он был казнен.

Но как Мор, верный и верный слуга короля, оказался в этой передряге? Кто был в комиссии и что именно произошло?

Узнайте все о падении сэра Томаса Мора в сегодняшнем разговоре.

Также в этот день в истории Тюдоров, 1 июля 1543 года, во времена правления короля Генриха VIII, были подписаны Гринвичские договоры. Эти договоры заключались между королевствами Шотландии и Англии, и, среди прочего, было соглашение о браке между принцем Эдуардом, будущим королем Эдуардом VI, и Марией, королевой Шотландии. Узнайте больше об этих договорах и последующей войне, известной как Грубое ухаживание, в прошлогоднем видео:

Также в этот день в истории:

- 1511 – Рождение Адриануса Юния (Адриана де Йонге), врача, ученого, поэта и историка, в Хорне в Нидерландах. Современники называли его «вторым Эразмом», а среди его работ были «Филиппеиды» (1554 г.), поэма, посвященная свадьбе Марии I и Филиппа II Испанских, и «Батавия», первая история Голландии.

- 1536 – Парламент объявил двух дочерей Генриха VIII, Марию и Елизавету, незаконнорожденными. Это означало, что у короля не было законных детей, только трое внебрачных детей, поэтому теперь на новую жену короля, его третью жену Джейн Сеймур, оказывалось давление, чтобы она произвела законного наследника, и желательно мужского пола.

- 1555 — Казнь Джона Брэдфорда, евангельского проповедника и мученика, в Смитфилде. Брэдфорд был сожжен на костре после того, как был осужден как еретик. На него повлиял его друг Мартин Бусер.

- 1572 – Смерть Джона Климента, врача, в изгнании в Лувене. Он был похоронен возле главного алтаря соборной церкви Святого Румбольда. Клемент начал свою карьеру в качестве наставника детей Томаса Мора, а затем перешел на службу к кардиналу Вулси, который отправил его учиться в Колледж Корпус-Кристи в Оксфорде. Он также изучал медицину в Лувене и в Италии. По возвращении в Англию он присоединился к семье Мора и женился на приемной дочери Мора, Маргарет Гиггз, прежде чем стать придворным врачом. Климент был заключен в лондонский Тауэр в 1535 году вместе с Мором за отказ принять «Клятву превосходства». В конце концов он был освобожден и в 1544 году стал президентом Коллегии врачей. Климент был вынужден покинуть страну во времена правления протестантов Эдуарда VI и Елизаветы I.

- 1582 — Смерть Джона Харингтона, придворного, ученого и поэта, в Степни, Лондон.

Он был похоронен рядом со своей второй женой Изабеллой в церкви Святого Григория Полом в Лондоне. Некоторые из его стихотворений можно найти в «Песнях и сонетах Тоттеля» 1557 года. Харингтон служил Генриху VIII и сэру Томасу Сеймуру и был достаточно близок с Елизаветой I, чтобы она стала крестной матерью его сына Джона в 1560 году.

Он был похоронен рядом со своей второй женой Изабеллой в церкви Святого Григория Полом в Лондоне. Некоторые из его стихотворений можно найти в «Песнях и сонетах Тоттеля» 1557 года. Харингтон служил Генриху VIII и сэру Томасу Сеймуру и был достаточно близок с Елизаветой I, чтобы она стала крестной матерью его сына Джона в 1560 году. - 1591 — Казнь католического священника и мученика Джорджа Бизли на Флит-стрит в Лондоне. Его повесили, вытащили и четвертовали вместе с Монтфордом Скоттом, другим католическим священником. Он был приговорен к смертной казни на основании статута, согласно которому должность католического священника-миссионера считалась изменой во время правления Елизаветы I. Пока он находился в заключении в башне Мартина в лондонском Тауэре, Бизли вырезал свое имя на стене своей камеры, надпись которые можно увидеть и сегодня.

- 1614 — Смерть Исаака Кейсобона, классика и церковного историка, на Друри-Лейн, Лондон. Он был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Его первой крупной работой был комментарий к труду Страбона, греческого географа.

Его первой крупной работой был комментарий к труду Страбона, греческого географа. - 1622 — Смерть Уильяма Паркера, 13-го барона Морли и человека, обнаружившего Пороховой заговор. Он умер в своем доме в Эссексе в Грейт-Халлингбери.

Стенограмма:

В этот день в истории Тюдоров, 1 июля 1535 года, сэр Томас Мор, бывший лорд-канцлер Генриха VIII, был осужден за государственную измену специальной комиссией Ойера и терминера. Он был признан виновным и казнен 6 июля 1535 г.

Сэр Томас Мор однажды сказал о короле Генрихе VIII, что «если моя голова поможет ему выиграть замок во Франции, она обязательно должна уйти», и я часто задаюсь вопросом, насколько он серьезен. Было ли это сказано в шутку или Мор точно знал, на что способен Генрих VIII? Этого невозможно знать, но его близость к королю действительно стоила ему жизни.

В 1531 году Мор отказался подписать Клятву верховенства, заявив, что Генрих VIII является Верховным главой английской церкви, поскольку считал, что эта должность принадлежит Папе. Он несколько раз предлагал уйти в отставку, и его отставка была наконец принята Генрихом в 1532 году. Затем он отказался присягнуть на верность Акту о престолонаследии, хотя и признал право парламента объявить Анну Болейн королевой, потому что не мог принять часть Закона, подтверждающая полномочия парламента издавать законы по религиозным вопросам. По мнению Мора, такое право имел только Папа Римский. Королю и его последователям было недостаточно покорности и молчания. Отказ Мора подписать присягу и его отказ присутствовать на коронации Анны Болейн привели к тому, что он был арестован за государственную измену по обвинению в «praemunire».

Он несколько раз предлагал уйти в отставку, и его отставка была наконец принята Генрихом в 1532 году. Затем он отказался присягнуть на верность Акту о престолонаследии, хотя и признал право парламента объявить Анну Болейн королевой, потому что не мог принять часть Закона, подтверждающая полномочия парламента издавать законы по религиозным вопросам. По мнению Мора, такое право имел только Папа Римский. Королю и его последователям было недостаточно покорности и молчания. Отказ Мора подписать присягу и его отказ присутствовать на коронации Анны Болейн привели к тому, что он был арестован за государственную измену по обвинению в «praemunire».

Много раз Томас Кромвель пытался убедить Мора подписать присягу, но совесть Мора не позволяла ему отступить в вопросах веры, и в итоге он предстал перед судом.

Письма и документы, иностранные и внутренние, Генрих VIII, включает отчет комиссии Ойера и терминатора, которая 1 июля 1535 года судила сэра Томаса Мора, бывшего канцлера Генриха VIII, за измену, включая список тех, кто заседал в суде. на More, многие из которых вы узнаете:

на More, многие из которых вы узнаете:

Сэр Томас Одли, сменивший Мора на посту канцлера; Томас Ховард, 3-й герцог Норфолк; Чарльз Брэндон, герцог Саффолк; Генри Клиффорд, граф Камберленд; Томас Болейн, граф Уилтшир; Джордж Гастингс, граф Хантингдон; Генри, лорд Монтегю; Джордж Болейн, лорд Рочфорд; Эндрю, лорд Виндзор; Томас Кромвель, секретарь; сэр Уильям Фицуильям; сэр Уильям Паулет; сэр Джон Фитцджеймс; сэр Джон Болдуин; сэр Ричард Листер; сэр Джон Порт; сэр Джон Спелман; сэр Уолтер Люк; и сэр Энтони Фицерберт.

Каким непостоянным может быть двор Тюдоров.

Но в чем на самом деле обвиняли сэра Томаса Мора. Что ж, его судили за государственную измену за то, что он отрицал законность нового Акта о престолонаследии. В обвинительном заключении говорилось, что Мор предательски пытался лишить короля титула Верховного Главы Церкви; что он написал своему товарищу по заключению епископу Джону Фишеру, что «Парламентский акт подобен мечу с обоюдоострым лезвием, ибо, если человек ответит одним образом, это смутит его душу, а если он ответит иначе, это смутит его душу». тело», то, что он повторял во время допросов. Мор придерживался убеждения, что если он не озвучит свое отрицание верховенства короля над церковью в Англии, то его нельзя будет признать виновным, но, к сожалению, Кромвель представил Ричарда Рича, который утверждал, что слышал, как Мор отрицал, что король был глава Церкви. Услышав это, Мор заговорил и сказал, что «ни один светский человек не может быть главой духовности».

тело», то, что он повторял во время допросов. Мор придерживался убеждения, что если он не озвучит свое отрицание верховенства короля над церковью в Англии, то его нельзя будет признать виновным, но, к сожалению, Кромвель представил Ричарда Рича, который утверждал, что слышал, как Мор отрицал, что король был глава Церкви. Услышав это, Мор заговорил и сказал, что «ни один светский человек не может быть главой духовности».

На суде в Вестминстере Мор не признал себя виновным, но был признан виновным в соответствии с Законом о государственной измене 1534 года и приговорен к полной предательской смертной казни в Тайберне, хотя это было заменено обезглавливанием на Тауэр-Хилл. .

Море был беатифицирован 29 декабря 1886 года Папой Львом XIII, а затем канонизирован 19 мая 1935 года. В 2000 году Папа Иоанн Павел II провозгласил его «небесным покровителем государственных деятелей и политиков». Католики вспоминают Мора и его друга, епископа Джона Фишера, казненного 22 июня 1535 года, каждый год 22 июня.

«Добрый слуга короля, но первый у Бога». 1 Томас Мор родился на Милк-стрит в Лондоне 7 февраля 1478 года в семье известного судьи сэра Джона Мора. Он получил образование в школе Святого Антония в Лондоне. В юности он служил пажом в доме архиепископа Мортона, который ожидал, что Мор станет «чудесным человеком». 1 Мор продолжил обучение в Оксфорде у Томаса Линакра и Уильяма Гроцина. 1. Последние слова на эшафоте, 1535 г., согласно Парижскому бюллетеню, 4 августа 1535 г.: Другие местные биографические ресурсы:

Библиография: Ссылка на статью: Йокинен Аннина. «Жизнь сэра Томаса Мора». Люминариум .

Авторские права на сайт © 1996-2018 Anniina Jokinen. |

|

В это время он писал комедии и изучал греческую и латинскую литературу. Одной из его первых работ был английский перевод латинской биографии итальянского гуманиста Пико делла Мирандола. Он был напечатан Винкином де Вордом в 1510 г.

В это время он писал комедии и изучал греческую и латинскую литературу. Одной из его первых работ был английский перевод латинской биографии итальянского гуманиста Пико делла Мирандола. Он был напечатан Винкином де Вордом в 1510 г.

, Еще стал лорд-канцлером.

, Еще стал лорд-канцлером.  Мор был причислен к лику святых в 1886 году и канонизирован католической церковью как святой папой Пием XI в 1935 году.

Мор был причислен к лику святых в 1886 году и канонизирован католической церковью как святой папой Пием XI в 1935 году. Жизнь Томаса Мора. (1998)

Жизнь Томаса Мора. (1998)  Все права защищены.

Все права защищены.  Сидни Герберт

Сидни Герберт