Свод (право)

Свод — процессуальная форма досудебной подготовки дела в русском праве. В Древней Руси досудебное производство носило лишь состязательный характер, при котором стороны были равноправны и сами двигали все процессуальные действия, поэтому обе стороны в процессе именовались истцами. В частности, потерпевший сам инициировал и производил расследование совершенного против него правонарушения. В процессе свода лицо, у которого была обнаружена пропавшая вещь, указывало другое лицо, у кого оно эту вещь приобрело, а то в свою очередь указывало третье лицо и так далее. В этой цепочке находился человек, не способный объяснить, откуда он взял похищенное. Он и признавался ответчиком. Если свод приводил за пределы своей общины, он продолжался до третьего лица, которое уплачивало собственнику стоимость украденного и могло продолжить свод.

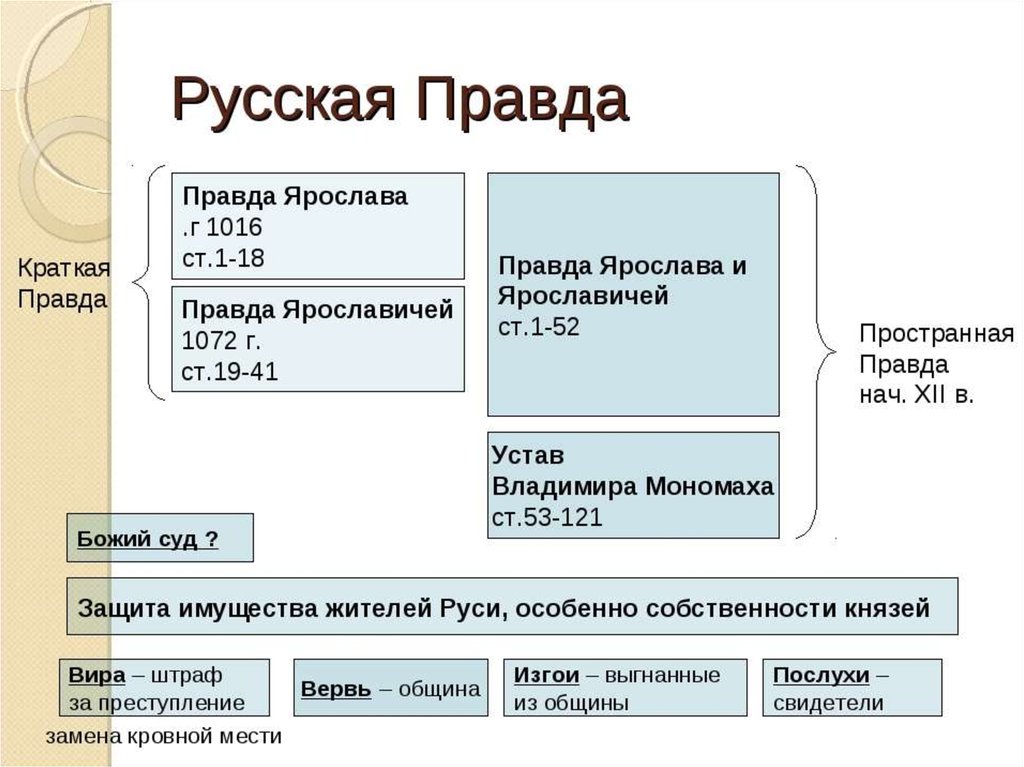

Русская Правда

Краткая редакция:

- 14. Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци ему: «Мое», нъ рци ему тако: «Поиди на сводъ, гдѣ еси взялъ»; или не поидеть, то поручника за пять днии.

- 16. Аще кто челядинъ пояти хощеть, познавъ свои, то къ оному вести, у кого то будеть купилъ, а тои ся ведеть ко другому, даже доидеть до третьего, то рци третьему: вдаи ты мнѣ свои челядинъ, а ты своего скота ищи при видоцѣ.

Пространная редакция:

- 35. Аже кто познаеть своё, что будеть погубилъ или украдено у него что, или конь, или портъ, или скотина, то не рци и: «Се мое», но поиди на сводъ, кдѣ есть взялъ, сведитеся, кто будеть виноватъ, на того татба снидеть; тогда онъ своё возметь, а что погибло будеть с нимь, то же ему начнеть платити; аще будеть коневыи тать, выдати князю на потокъ; паки ли будеть клѣтныи тать, то 3 гривны платити ему.

- 36. О сводѣ. Аже будеть во одиномь городѣ, то ити истьцю до конця того свода; будеть ли сводъ по землямъ, то ити ему до третьяго свода; а что будеть лице, то тому платити третьему кунами за лице, а с лицемь ити до конця своду, а истьцю ждати прока, а кдѣ снидеть на конечняго, то тому все платити и продажю.

- 38. Аже познаеть кто челядь. Аще познаеть кто челядинъ свои украденъ, а поиметь и, то оному вести и по кунамъ до 3-го свода; пояти же челядинъ в челядина мѣсто, а оному дати лице, ать идеть до конечняго свода, а то есть не скотъ, нѣ лзѣ рчи: «Не веде, у кого есмь купилъ», но по языку ити до конця; а кдѣ будеть конечнии тать, то опять воротить челядина, а свои поиметь, и проторъ тому же платити, а князю продажѣ 12 гривенъ в челядинѣ или украдше.

- 39. О сводѣ же. А ис своего города в чюжю землю свода нѣтуть, но тако же вывести ему послухи любо мытника, передъ кимь же купивше, то истьцю лице взяти, а прока ему желѣти, что с нимь погибло, а оному своихъ кунъ желѣти.

Историография

В. И. Курдиновский отмечал наличие в историографии четырех различных взглядов на свод. По мнению И. Эверса, Ф. Я. Морошкина, Н. В. Калачова, И. Дювернуа и К. А. Неволина, свод представлял собой порядок производства по делам о восстановлении права собственности (rei vindicatio). Согласно другой точки зрения, которой придерживался М. Ф. Владимирский-Буданов, свод — начальная стадия процесса. Согласно третьей точке зрения, С. П. Пахмана, Н. И. Ланге и В. И. Сергеевича, речь идет об очной ставке. Согласно четвертой точке зрения, Ф. И. Леонтовича, свод — особый порядок уголовного производства, «процесс по татьбе». Курдиновский указывал на наличие института свода у других славян, в частности, у сербов. Леонтович отмечал, что в качестве института русского права свод сохранялся и в Литовском государстве.

Согласно другой точки зрения, которой придерживался М. Ф. Владимирский-Буданов, свод — начальная стадия процесса. Согласно третьей точке зрения, С. П. Пахмана, Н. И. Ланге и В. И. Сергеевича, речь идет об очной ставке. Согласно четвертой точке зрения, Ф. И. Леонтовича, свод — особый порядок уголовного производства, «процесс по татьбе». Курдиновский указывал на наличие института свода у других славян, в частности, у сербов. Леонтович отмечал, что в качестве института русского права свод сохранялся и в Литовском государстве.

А. Е. Пресняков отмечал, что в Древней Руси не было специальных органов, осуществлявших розыск преступников, и розыском занималась сама заинтересованная сторона. Потерпевший искал преступника путем гонения следа и свода, в том числе заклича на торгу, то есть объявления об утрате. Если для розыска заинтересованному лицу требовалась помощь, ее оказывали соседи, те, кого можно было собрать криком на гонение следа. Другими словами, разыскивать преступников обязана была община.

Согласно С. В. Юшкову, свод означал различные правовые явления. Свод был средством защиты человека, которого обвиняли в краже или присвоении чужого имущества, то есть отводом. В то же время для потерпевшего свод был способом отыскать вора. Ученый рассматривал свод одновременно как виндикационный процесс, начальную стадию судебного процесса, очную ставку и особый порядок производства. Свод представляет собой sui generis и не может быть разложен на составные части. В ранний период (период «дофеодального варварского государства» в терминологии, применяемой Юшковым) свод был частью процесса. В эпоху Русской Правды процесс уже мог начаться и без свода, лишь в некоторый случаях он являлся чем-то средним между предварительным следствием и начальной стадией процесса. В дальнейшем элементы свода стали растворяться в процессуальных формах суда. Свод времен Русской Правды Юшков определяет как розыск истцом ответчика посредством заклича, свод в узком смысле слова и присягу (роту). К закличу на торгу, согласно статьям 32 и 34 Пространной Правды, прибегали при пропаже холопа, коня, оружия и одежды, то есть собственности, имеющей индивидуальные признаки. Если через три дня после заклича вещь обнаруживалась, лицо, у которого она была найдена, считалось ответчиком и уплачивало 3 гривны продажи (штрафа). Если заклича не было, если вещь была найдена ранее, чем по истечении трех дней или если она была найдена в чужой общине (миру), а человек, у которого она находилась, не сознавался в похищении, тогда приступали собственно к своду. Человек, у которого находилась вещь, указывал на другое лицо, от которого получил ее. Если он не мог этого сделать, то считался ответчиком. Свод вне общины мог продолжаться не далее третьего лица. Это лицо уплачивало истцу стоимость вещи, а само имело право продолжить свод. Если свод оканчивался отысканием вора, последний уплачивал продажу и вознаграждение лицу, которому он продал похищенное. Если свод оканчивался тем, что приобретатель похищенного не мог доказать добросовестность его приобретения, либо свод приводил к границам государства, в этих двух случаях приобретатель мог очистить себя от обвинения, если два свидетеля покупки или мытник приносили за него присягу.

Если через три дня после заклича вещь обнаруживалась, лицо, у которого она была найдена, считалось ответчиком и уплачивало 3 гривны продажи (штрафа). Если заклича не было, если вещь была найдена ранее, чем по истечении трех дней или если она была найдена в чужой общине (миру), а человек, у которого она находилась, не сознавался в похищении, тогда приступали собственно к своду. Человек, у которого находилась вещь, указывал на другое лицо, от которого получил ее. Если он не мог этого сделать, то считался ответчиком. Свод вне общины мог продолжаться не далее третьего лица. Это лицо уплачивало истцу стоимость вещи, а само имело право продолжить свод. Если свод оканчивался отысканием вора, последний уплачивал продажу и вознаграждение лицу, которому он продал похищенное. Если свод оканчивался тем, что приобретатель похищенного не мог доказать добросовестность его приобретения, либо свод приводил к границам государства, в этих двух случаях приобретатель мог очистить себя от обвинения, если два свидетеля покупки или мытник приносили за него присягу.

Появление процедуры свода в Русской Правде Л. К. Гётц объяснял влиянием Салической Правды и связывал с появлением на Руси варягов. А. А. Зимин высказывал сомнения во влиянии Салической Правды на Русскую Правду, и считал, что данная процедура существовала не только у германцев, но и у славян. Таким образом, источником норм о своде в Русской Правде является обычное право. Ученый считал, что институт свода следует рассматривать в числе нововведений, связанных с деятельностью первых Рюриковичей и направленных на ограничение кровной мести. Первоначально свод осуществлялся судом старейшин. Вначале свод включал в себя не только расследование, но также и третейское разбирательство. Постепенно он стал обозначать исключительно розыск. Так, статья 14 Краткой Правды, по мнению Зимина, уже касается «междумирских дел» (судебных инцидентов между разными общинами), для решения которых применялся свод.

М. А. Чельцов-Бебутов характеризовал свод и гонение следа как способы коллективной самопомощи соседских общин, поскольку эти мероприятия требовали участия большого числа лиц, близких к потерпевшему.

По мнению М. Б. Свердлова, свод — это судебно-следственная процедура, цель которой выявить участников сделок, связанных с украденным имуществом, и установить похитителя.

О.И. Чистяков считал, что свод существовал и позднее — в средневековых Новгороде и Пскове, хотя в Псковской судной грамоте он не регламентировался, поскольку в данном случае, по мнению ученого, действовали нормы Русской Правды.

Извод

Близким по содержанию понятием является извод.

Краткая Правда:

- 15. Аже гдѣ възыщеть на друзѣ проче, а он ся запирати почнеть, то ити ему на изводъ пред 12 человѣка; да аще будеть обидя не вдалъ будеть, достоино ему свои скотъ, а за обиду 3 гривнѣ.

По мнению С. В. Юшкова, Русская Правда фиксирует окончание процесса вытеснения общинного суда княжеским судом. Только статья 15 Краткой Правды упоминает «12 человек», занимавших в данный период среднее положение между прежними общинными судьями и послухами. В аналогичной статье Пространной Правде 12 человек заменяются послухами. А. А. Зимин полагал, что извод является более ранней формой свода. В случае, если украденной вещи не будет налицо, суд старейшин решал, как поступить. 12 человек составляли общинный суд. По определению М. Б. Свердлова, извод представлял собой судебное расследование, включавшее показания свидетелей.

А. А. Зимин полагал, что извод является более ранней формой свода. В случае, если украденной вещи не будет налицо, суд старейшин решал, как поступить. 12 человек составляли общинный суд. По определению М. Б. Свердлова, извод представлял собой судебное расследование, включавшее показания свидетелей.

- Арифметическое множество

- Юмашев, Валентин Борисович

- Специальный метод решета числового поля

- Следственная практика

- Маркаде — Пуассонье (станция метро)

- Браун, Майк (тренер)

- Фридрихс, Жозефина

- Хеле, Йоханнес

- Электроника СС БИС

- Проспект Седова

Досудебный процесс по русской правде 2023

Бобровский Олег Викторович — аспирант кафедры теории и истории государства и права Волжского университета им. В.Н. Татищева, старший следователь прокуратуры Самарской области.

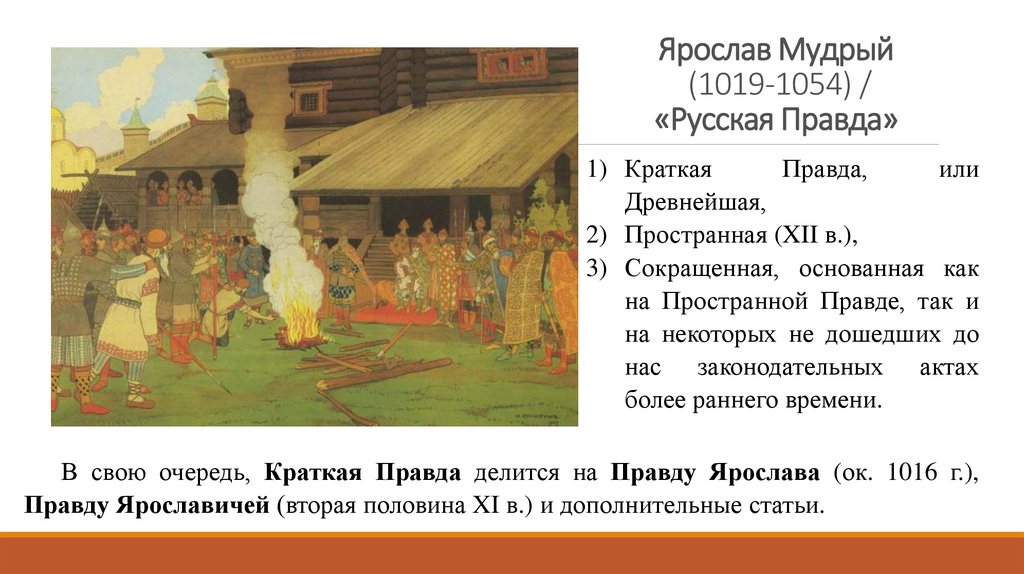

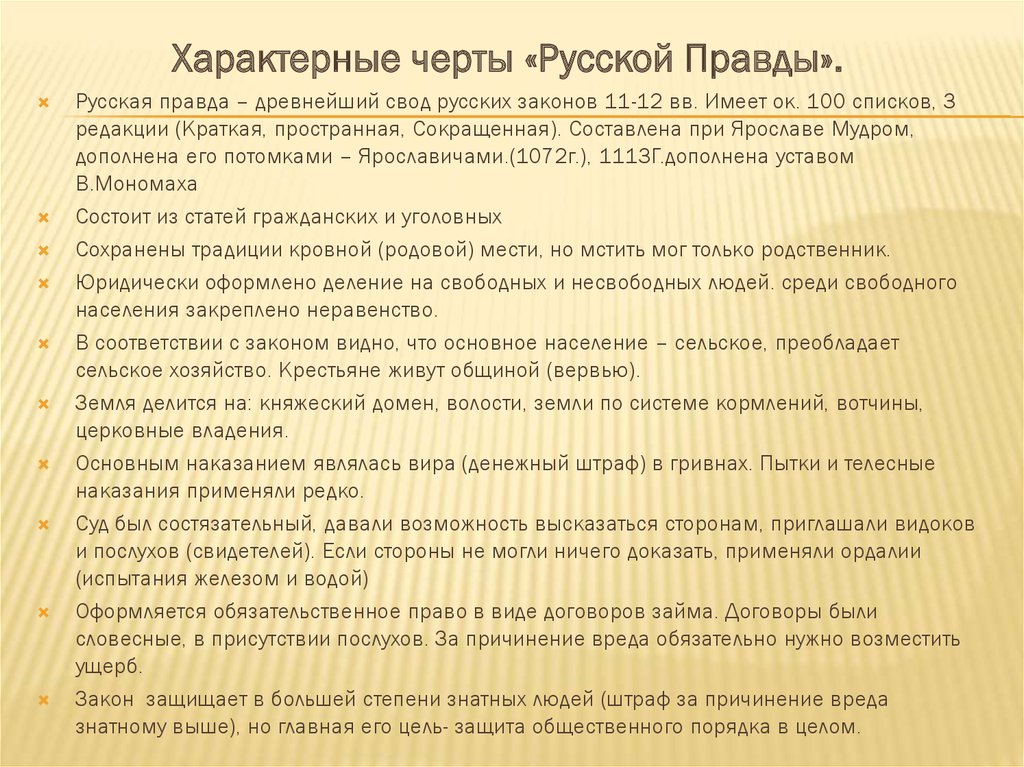

Русская Правда (РП), возникшая в середине XI в., формировалась вместе с развитием общественных отношений путем постепенного отбора отдельных норм византийского церковного и светского законодательства, а также отечественного обычного права для нужд реальной судебной практики. В этом сборнике, помимо прочих, были кодифицированы статьи, которые можно с полным основанием отнести к установленной законом процессуальной форме расследования правонарушений и рассмотрения дел в судах. В РП мы находим ряд статей, в которых отдельно указывается на особый вид взаимоотношений спорящих сторон до суда. К ним относятся заклич, свод и гонение следа.

В этом сборнике, помимо прочих, были кодифицированы статьи, которые можно с полным основанием отнести к установленной законом процессуальной форме расследования правонарушений и рассмотрения дел в судах. В РП мы находим ряд статей, в которых отдельно указывается на особый вид взаимоотношений спорящих сторон до суда. К ним относятся заклич, свод и гонение следа.

О своде говорится в ст. 11, 13, 14, 16 Краткой Правды (КП), но полное развитие этот институт процессуального права получил в Пространной Правде (ПП) в ст. 32, 34 — 39. В историко-правовых исследованиях XIX в. высказывались различные взгляды на свод. По мнению И.Ф.Г. Эверса, Ф.Л. Морошкина и Н. Дювернуа, свод являл собой порядок производства по делам о восстановлении нарушенного права собственности — rei vindikatio. М.Ф. Владимирский-Буданов считал свод начальной стадией судебного процесса. С.П. Пахман, Н. Ланге, В.И. Сергеевич понимали под сводом очную ставку. Ф.И. Леонтович полагал, что свод был особым порядком уголовного производства — «процессом по татьбе».

В середине прошлого века советские ученые С.В. Юшков и М.А. Чельцов-Бебутов полагали, что под сводом в широком смысле слова необходимо понимать процесс, состоящий в отыскании истцом надлежащего ответчика путем заклича, т.е. свода в тесном смысле слова <2>. Некоторые современные ученые свод рассматривают как вторую стадию судебного процесса, напоминающую очную ставку <3>. Таким образом, до настоящего времени историко-правовая наука не выработала единого понятия этого процессуально-правового явления.

<2> Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Т. 1. М., 1957. С. 634.<3> Курдиновский В.

И. Указ. соч. С. 214.

И. Указ. соч. С. 214.Процедуре свода, как правило, предшествовало объявление на торгу о пропаже вещи либо раба. Такое объявление называлось закличем. Сущность заклича раскрывают ст. 32 и 34 ПП, в которых говорится, что пострадавший должен сделать объявление на торгу о пропаже у него вещи (коня, оружия, одежды) или раба, т.е. предметов и людей, имеющих определенные индивидуальные признаки. При похищении денег или массовых товаров прибегать к закличу было нельзя.

В ст. 32 говорилось: «А челядин скрыеться, а закличють и на торгу, а за 3 дни не выведуть его, а познаеть и третии день, то свои челядин поняти, а оном уплатити 3 гривны продажи» <4>. Ст. 34 ПП являлась аналогом ст. 13 КП: «Аче кто погубить, или оружье, или порт, а заповесть на торгу, а после познаеть в своемь городе, свое ему лицемь взяти, а за обиду платити ему 3 гривны» <5>.

<4> Русская Правда. Новый перевод и комментарии / Под редакцией Б.Д. Грекова. Т. 2. М., 1941. С. 360.<5> Там же.

С. 365.

С. 365.В научной литературе интерпретация приведенных статей очень разная. Н. Ланге и С.В. Юшков, Н.В. Калачов придерживались той точки зрения, что «если после объявления владелец опознавал у кого-либо потерянную им собственность в своем городе, то мог взять ее, а задержанный с ней подвергался 3-гривенной продаже (штрафу)» <6>.

<6> Ланге Н. Исследования об уголовном праве Русской Правды // Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. Кн. 1, 2, 3, 5, 6. СПб., 1859 — 1860. С. 241 — 243.А. Станиславский не соглашался с Н. Калачовым, утверждая, что в таком случае каждый хозяин пропавшей вещи «позаботился бы о том, чтобы, кликнув клич на торгу, иметь право отнять свою вещь у каждого, как скоро опознает ее» <7>.

<7> Станиславский А. Исследование о начале имущественных отношений в древнейших памятниках русского права // Юридический сборник Мейера. 1855. С. 197.Н. Дювернуа считал, что «заповедь на торгу имела значение публикации для предупреждения приобретения погибших вещей от несобственника».

Как представляется, ст. 32, 34 ПРП целесообразнее толковать следующим образом: владелец пропавшей вещи или челядина имел право возвратить утерянное, а тот, у кого вещь была найдена, обязан был заплатить штраф в размере 3-х гривен в том случае, если он добровольно сознавался в незаконном ее приобретении. Если же ответчик, у которого обнаруживалась украденная вещь, или челядин, говорил, что он является добросовестным приобретателем, и указывал на того, у кого приобрел вещь, или челядина, то с этого момента должна была начинаться процедура свода.

В ст. 35 ПП говорится: «Аже кто познаеть свое, что… украдено у него… то не рци: се мое, но поиди на свод… кто будеть виноват, на того татба снидеть, тогда он свое возметь, а что погибло будеть с нимь, то же ему начнеть платити. ..» <9>. Толкование данной статьи различными авторами имеет много схожего и в целом сводится к тому, что хозяин, найдя в чужих руках пропавшую вещь или челядина, обращался к их незаконному владельцу и звал его на свод. Свод состоял в том, что ответчик по требованию истца приводил его к другому лицу, от кого сам получил предмет иска; тогда последний становился в свою очередь ответчиком, которого истец опять звал на свод. Это продолжалось до тех пор, пока не отыскивался действительный или предполагаемый вор, т.е. тот, кто не мог указать истцу, от кого именно он приобрел предмет кражи. Отыскав такого ответчика, истец брал свое, и сверх того вор обязан был заплатить ему за то, что пропало у него вместе с краденой вещью <10>.

..» <9>. Толкование данной статьи различными авторами имеет много схожего и в целом сводится к тому, что хозяин, найдя в чужих руках пропавшую вещь или челядина, обращался к их незаконному владельцу и звал его на свод. Свод состоял в том, что ответчик по требованию истца приводил его к другому лицу, от кого сам получил предмет иска; тогда последний становился в свою очередь ответчиком, которого истец опять звал на свод. Это продолжалось до тех пор, пока не отыскивался действительный или предполагаемый вор, т.е. тот, кто не мог указать истцу, от кого именно он приобрел предмет кражи. Отыскав такого ответчика, истец брал свое, и сверх того вор обязан был заплатить ему за то, что пропало у него вместе с краденой вещью <10>.

<10> Калачов Н.В. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды. Вып. 1. СПб., 1880. С. 212, 369.

Процедура свода в городе и за его пределами — «по землям» — была разной, о чем говорится в ст. 36 ПП: «Аже будеть во одиномъ городе, то ити истьцю до конця того свода; будеть ли свод по землям, то ити ему до третьяго свода; а что будеть лице, то тому платити третьему кунами за лице, а с лицемь ити до конца своду, а истьцю ждати прока; а кем снидеть на конечняго, то тому все платити и продажю» <11>.

36 ПП: «Аже будеть во одиномъ городе, то ити истьцю до конця того свода; будеть ли свод по землям, то ити ему до третьяго свода; а что будеть лице, то тому платити третьему кунами за лице, а с лицемь ити до конца своду, а истьцю ждати прока; а кем снидеть на конечняго, то тому все платити и продажю» <11>.

Н. Ланге перевел данную статью следующим образом: если в ходе свода выяснялось, что лицо, на которое ссылается последний участник свода, проживает за пределами города, то свод переходил за эту городскую черту. Но за городом, ввиду значительности расстояний, разрешалось идти только до третьего свода, т.е. до третьей очной ставки, после чего у третьего приобретателя украденной вещи, вручив ему поличное, взять по цене куны (денежная единица) и возвратиться домой. Тот, у которого оставалось поличное, должен был идти с ним до конца свода сам, и когда обнаруживалась его невиновность, то истец возвращал ему его куны и забирал свою вещь.

Однако существовал еще один из возможных вариантов исхода свода, когда обнаруживалось, что краденая вещь была кем-либо куплена на торгу, но продавец ее не был разыскан либо она была кем-то подброшена. М.Ф. Владимирский-Буданов предложил еще один вариант, когда продавец, преследуя свою выгоду, утверждал, что он никогда не продавал найденную вещь <13>. В этом случае задержанный с краденым обязан был представить двух свидетелей свободного состояния и мытника (сборщика пошлины), в присутствии которых он купил эту вещь. Если последние подтверждали правоту ответчика своими показаниями или присягой, то истец получал обратно свою вещь, а тот, у которого было обнаружено пропавшее, не считался виновным, освобождался от ответственности и мог продолжить поиск преступника.

Такой исход предусматривался ст. 37 ПП: «…Паки ли будеть что татебно купил в торгу. .. то выведеть свободна мужа два или мытника; аже начнеть не знати у кого купил, то ити по немь тем видоком на роту, а истьцю свое лице взяти; а что с нимь погибло, а того ему желети своих кун… познаеть ли… у кого то купил, то свое куны возметь, и сему платити, что у него будеть погибло, а князю продажю» <14>.

.. то выведеть свободна мужа два или мытника; аже начнеть не знати у кого купил, то ити по немь тем видоком на роту, а истьцю свое лице взяти; а что с нимь погибло, а того ему желети своих кун… познаеть ли… у кого то купил, то свое куны возметь, и сему платити, что у него будеть погибло, а князю продажю» <14>.

В ст. 38 ПП (ст. 16 КП) предусматривался особый порядок свода при розыске беглого челядина (раба): «Аще познаеть кто челядин свои украден, а поиметь и, то оному вести и по кунам до 3-го свода; пояти же челядина в челядин место, а оному дати лице, ать идеть до конечняго свода, а то есть не скот, не лзе речи: у кого есмь купил, но по языку ити до конця; а кде будеть конечнии тать, то опять воротять челядина, а свои поиметь, и протор тому же платити, а князю продаже 12 гривен в челядине или украдше» <15>.

<15> Там же. С. 381.Данную статью можно интерпретировать следующим образом: кто опознает и задержит своего украденного холопа, тому вести этого холопа до третьей очной ставки покупщика с продавцом: у третьего ответчика взять его холопа, а ему дать краденого, чтобы он шел с ним и по его указаниям до последней очной ставки, ибо холоп не скотина, про него нельзя сказать «не знаю, у кого купил».

Ряд ученых полагали, что в написании данной статьи присутствует опечатка. Так, И. Болтин, приняв в свое издание вариант новгородской судной практики — «вести по конам», т.е. по районам города (вместо напечатанного «вести по кунам», что означало цену), предлагал понимать «кон» как «словесный суд» одного из городских «концов». Он считал, что «…из кона в кон проходя с поличным, доходили до последнего свода и сыскивали татя» <16>.

<16> Болтин И. Правда Русская, или Законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха. СПб., 1792.Разночтения данной статьи наблюдались и в определении количества сводов. По мнению М.В. Владимирского-Буданова и Г.К. Амелина, при иске о челядине не было необходимости идти дальше третьего свода, т. к. челядин обязан был сам указывать путь к своему новому владельцу <17>. В.И. Сергеевич полагал, что свод о челядине ведет не сам истец, а тот, у кого найден челядин <18>. Н. Калачов и Н. Ланге, в свою очередь, не видели различий между сводом при краже вещей и краже челядина <19>, с чем автор вполне солидарен.

к. челядин обязан был сам указывать путь к своему новому владельцу <17>. В.И. Сергеевич полагал, что свод о челядине ведет не сам истец, а тот, у кого найден челядин <18>. Н. Калачов и Н. Ланге, в свою очередь, не видели различий между сводом при краже вещей и краже челядина <19>, с чем автор вполне солидарен.

<18> Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. Изд. 3-е. СПб., 1903. С. 102.

<19> Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. Изд. Калачова Н.В. Кн. 6. СПб., 1861. С. 234.

В том случае, когда свод приводил к границам административно-территориального деления, действовал особый порядок разрешения спора, предусмотренный ст. 39 ПП. Здесь вступало правило, установленное ст. 37: «О своде же. А и своего города в чюжю землю свода нетуть, но тако же вывести ему послухи любо мытника, перед кимь же купивше, то истьцю лице взяти, а прока ему желети, что с ним погибло, а оному своих кун желети» <20> — т. е. добросовестный приобретатель вещи очищался от обвинения, если указывал двух свидетелей покупки или мытника. Из данной статьи, по мнению М.А. Дьяконова, с которым трудно не согласиться, следует, что свод как способ отыскивания вещи применялся только в пределах своей земли и прекращался на границе чужой, где действовали другие власти и, может быть, другие правила <21>.

е. добросовестный приобретатель вещи очищался от обвинения, если указывал двух свидетелей покупки или мытника. Из данной статьи, по мнению М.А. Дьяконова, с которым трудно не согласиться, следует, что свод как способ отыскивания вещи применялся только в пределах своей земли и прекращался на границе чужой, где действовали другие власти и, может быть, другие правила <21>.

<21> Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. Изд. 3. СПб., 1910. С. 73.

Процедура свода на Руси была известна еще задолго до появления РП. О своде упоминается в договорах Руси с Византией. Так, в Договоре 911 г. имеется ст. 12, в которой говорится о розыске беглого или украденного челядина, однако в ней нет указаний на то, каким образом должен был проходить свод.

Известно также, что многие нормы РП явились источниками права в период феодальной раздробленности и образования единого централизованного государства. Так, в Псковской судной грамоте (ПСГ) в ст. 34 говорится о закличе, после которого начинался свод — ст. 46, 47, 54 и 56. Очевидно, что исходным материалом для написания ст. 54 ПСГ послужила ст. 35 ПП. В свою очередь, основой для составления текста ст. 46, 47 и 56 ПСГ явилась ст. 37 ПП. Однако следует отметить, что смысл правовой регламентации статей РП и ПСГ уже различался.

34 говорится о закличе, после которого начинался свод — ст. 46, 47, 54 и 56. Очевидно, что исходным материалом для написания ст. 54 ПСГ послужила ст. 35 ПП. В свою очередь, основой для составления текста ст. 46, 47 и 56 ПСГ явилась ст. 37 ПП. Однако следует отметить, что смысл правовой регламентации статей РП и ПСГ уже различался.

Помимо ПСГ, нормы РП, регулирующие процедуру свода, закрепились и в других источниках права. Так, в Судебнике 1497 года, действовавшем на территории централизованного Московского государства, о своде говорится в ст. 46 и 47 <22>. Процедура свода была известна и германскому праву.

<22> Там же. С. 44.Гонение следа являлось очередной стадией досудебного процесса. Оно выражалось в поиске доказательств и в розыске преступника по его следам. При отсутствии в Древней Руси специальных розыскных органов и лиц гонение следа осуществляли потерпевшие, их близкие, члены общины и добровольцы. Считалось, где терялись следы, исключая большую дорогу или степь, там и должен находиться преступник. Если следы вели к общине — верви, то она должна была выдать преступника или платить дикую виру <23>.

Если следы вели к общине — верви, то она должна была выдать преступника или платить дикую виру <23>.

Ст. 77 ПП указывает на порядок розыска скрывшегося вора: «Не будеть ли татя, то по следу женуть; аже не будеть следа ли к селу или к товару, а не отсочать от себя следа, ни едуть на след или отобьються, то темь платити татбу и продажю; а след гнати с чюжими людми а с послухи; аже погубять след на гостиньце на велице, а села не будеть, или на пусте, кде же не будеть ни села, ни людии, то не платити ни продажи, ни татбы» <24>.

<24> Греков Б.Д. Указ. соч. С. 569.Перевод данной статьи не вызывает споров у исследователей, за исключением прочтения отдельных слов. Все сходятся во мнении о том, что вора должно искать по следу и если он приведет к населенному пункту, а жители или хозяева не отведут его от себя, или не пойдут на след, или станут отбиваться, то платить им стоимость украденного вместе с продажею (штрафом) за воровство. След же продолжают вести с чужими людьми и свидетелями. Если след приведет на большую торговую дорогу или на пустырь, где нет ни села, ни людей, то не платить ни продажи, ни цены украденного <25>.

След же продолжают вести с чужими людьми и свидетелями. Если след приведет на большую торговую дорогу или на пустырь, где нет ни села, ни людей, то не платить ни продажи, ни цены украденного <25>.

Что касается перевода отдельных слов, то И. Болтин, например, полагал, что слово «товар» в статье означает помещение, где держали скотину, а слово «гостиница» — постоялый двор <26>. И. Раковецкий слово «гостиница» отождествлял с польским словом «gosciniec», что означало «главный тракт, большая дорога» <27>. В свою очередь, И.Ф.Г Эверс отмечал, что слово «гостиница» во многих славянских наречиях не только означало постоялый двор, но и большую дорогу <28>.

<26> Там же. С. 570.<27> Rakowiecki J. Prawda Ruska czyli prawa wielkiego xiecia Jaroslawa Wladymirowicza tudziez traktaty Olega y Ygora. T. I — II. Warszawa, 1820 — 1822. С. 422.

<28> Эверс И.Ф.Г. Древнейшее русское право. СПб., 1835. С. 422.

Судебная практика процедуры гонения следа, действовавшая на Руси во времена РП, до наших времен не дошла. В.Ф. Инкин попытался воспроизвести обычно-правовую основу ст. 77 РП путем изучения более поздней судебной практики Самборской волости Галицкого уезда, которая датируется 1422 — 1755 гг.

В.Ф. Инкин попытался воспроизвести обычно-правовую основу ст. 77 РП путем изучения более поздней судебной практики Самборской волости Галицкого уезда, которая датируется 1422 — 1755 гг.

В ходе исследования он выявил, что при установлении процессуальных отношений придавалось формальное значение исковому прошению потерпевшего, т.е. его крику о помощи, причем без проволочки, по горячему следу, иначе община снимала с себя ответственность. Обязательным условием являлось наличие следов, т.к. только след свидетельствовал о понесенном ущербе. Выборный глава общины — уряд или его помощники — присяжные, услышав крик, созывали церковным колоколом всю общину, которая, собравшись, брала след.

Сельская община обязана была сходиться на след в полном составе. Отсутствие кого-либо должно было иметь веские причины, так как влекло за собой презумпцию их виновности. Кроме того, если община пригоняла след к соседнему селу, будучи в неполном составе, доказательность следа подвергалась сомнению <29>.

Для удостоверения подлинности следов преступника привлекались люди из соседних сел. Так, в 1677 году при определении следа общиной села Монастырец присутствовали громады сел Лукавица и Подмонастырец <30>. Дойдя по следу до границы соседнего села, община была обязана залечь на нем, а ее выборные лица, перейдя границу, направлялись в дом тамошнего уряда или присяжного с требованием собрать всю их общину, чтобы браться за след <31>.

<30> Там же. С. 133.<31> Инкин В.Ф. Указ. соч. С. 134.

Безошибочность следа гарантировалась пробой или мерой, которую снимали при свидетелях. Проба представляла собой зарубку или отметину на палке, воспроизводящую размеры следа. Палка расщеплялась пополам, и одна, контрольная, хранилась у истца, а другая находилась у погонщиков следа до конца процедуры <32>.

Выдача следа была обставлена рядом формальностей. След передавали друг другу только общины, имевшие общую границу, о чем говорит пример такой передачи между перемышльским Спасским монастырем и общинами сел Топольницы и Стрелки в 1422 г. В то же время община могла и от непосредственных соседей не взять след, не подтвержденный свидетельством других общин, через которые он проходил <33>.

<33> Там же. С. 134.В каждый момент процедуры гонения следа в ней участвовало несколько сел. Так, в 1620 году истец, «созвав криком» свою громаду с. Чуква, пошел по следу уведенной коровы к Березнице. На след «вышла березницкая община», и обе направились к селу Страшовичи, община которого присоединилась к погонщикам. Вор был схвачен уже на землях Торчиновичей «с помощью торчиновской и страшовской громад» <34>. В связи с этим А.Я. Ефименко увидела в источниках, отразивших практику XVII века, «как бы намек на особое значение именно трех границ», связав ее с предписанием РП истцу идти до третьего свода <35>.

<35> Ефименко А.Я. Южная Русь: Очерки, исследования, заметки. Т. 1. СПб., 1905. С. 338.

Все полноправные члены первых трех общин (первая шла до третьей границы) несли основное бремя процедуры. К участию в ней с самого начала привлекались и другие общины той же волости, тоже в полном составе или через своих представителей, но они были лишь посторонними к основным общинам и истцу свидетелями и выступали под названием чужих людей. Их привлекали, когда между основными участниками возникали разногласия по поводу подлинности следа <36>.

<36> Инкин В.Ф. Указ. соч. С. 136.В обычной практике общины при невыдаче следа в одних случаях платили штраф и ущерб, в других — освобождались от пеней <37>. По данному вопросу в научной литературе было много споров, но обычная практика общин, изученная В.Ф. Инкиным, дает на него конкретный ответ. Так, невыдача следа не влекла за собой коллективной ответственности, если община могла доказать, что поличное (украденное) находилось «не на нашей земле» <38>. Кроме того, поличному, обнаруженному на общинной земле, мог быть дан отвод, если не было следов вора, т.к. пропавший скот, остатки которого были опознаны хозяином, могли задрать волки. Наконец, само понятие громадских (общинных) земель тоже условно. Община даже не выходила на след, если пострадавший обнаружил поличное на дальних полях, т.е. на расчистках в лесу. Это соответствовало казусу ст. 77 ПП, когда след терялся на пусте, а пустырь мог находиться и в пределах общинных владений <39>. Даже обнаруженное на обжитых землях поличное не имело абсолютного значения, если по каким-нибудь признакам (например, следы от немецкой обуви) общине удавалось доказать, что вор не являлся ее членом <40>.

Кроме того, поличному, обнаруженному на общинной земле, мог быть дан отвод, если не было следов вора, т.к. пропавший скот, остатки которого были опознаны хозяином, могли задрать волки. Наконец, само понятие громадских (общинных) земель тоже условно. Община даже не выходила на след, если пострадавший обнаружил поличное на дальних полях, т.е. на расчистках в лесу. Это соответствовало казусу ст. 77 ПП, когда след терялся на пусте, а пустырь мог находиться и в пределах общинных владений <39>. Даже обнаруженное на обжитых землях поличное не имело абсолютного значения, если по каким-нибудь признакам (например, следы от немецкой обуви) общине удавалось доказать, что вор не являлся ее членом <40>.

<38> Там же. С. 136.

<39> Maciejowski W.A. Historia prawodawstw slowianskich. T. 1. Warszawa, 1859. С. 123.

<40> Инкин В.Ф. Указ. соч. С. 137.

Община бралась не за всякий след. Он должен был быть четким, чтобы его можно было читать <41>. Как правило, не принимался к отводу старый след, пригнанный не сразу, а на следующий день. Не всегда годился к выдаче след пешего вора, особенно если на земле были заморозки или стояла сухая летняя погода <42>.

Как правило, не принимался к отводу старый след, пригнанный не сразу, а на следующий день. Не всегда годился к выдаче след пешего вора, особенно если на земле были заморозки или стояла сухая летняя погода <42>.

<42> Там же. С. 138.

Община полностью освобождалась от пеней или платила истцу лишь половину стоимости украденного, если след терялся в пустынном месте, где не было жилья или регулярной пашни, на каменистом грунте, в траве, на броде через реку <43>. Обстоятельствами, освобождавшими общину от взысканий, были также стихийные явления, уничтожившие следы: снег с дождем, ливень или, наоборот, сухо было. Сюда же относилась и потеря следа, затертого на большом гостиньце <44>.

<43> Инкин В.Ф. Указ. соч. С. 138.<44> Там же. С. 137.

Ст. 77 ПП четко устанавливала основание для взыскания с общины продажи и татьбы — если «не отсочать от собе следа…». А для этого надо было доказать, что преступник был членом общины. Если же община хотя и искала след, но, действуя вяло и нерешительно, упустила благоприятное для сохранения следа время, вышла на след не в полном составе, нарушила другие нормы, от пеней она не освобождалась <45>. Безусловно наказуем был сознательный отказ принять след, неповиновение, упрямство, проявленные общиной, а также преднамеренный выгон скота на след с целью стереть его. Во всех этих случаях общины платили и «продажю», и татьбу истцу <46>.

Если же община хотя и искала след, но, действуя вяло и нерешительно, упустила благоприятное для сохранения следа время, вышла на след не в полном составе, нарушила другие нормы, от пеней она не освобождалась <45>. Безусловно наказуем был сознательный отказ принять след, неповиновение, упрямство, проявленные общиной, а также преднамеренный выгон скота на след с целью стереть его. Во всех этих случаях общины платили и «продажю», и татьбу истцу <46>.

<46> Там же. С. 138.

Процедура «гонение следа» достигала конечной цели, если след приводил к конкретному двору или к середине села и здесь прерывался либо к поличному на общинных землях, которое называлось «лице». В случаях, когда след приводил к жилищу, присяжные должны были произвести трясение дома, т.е. обыск, в остальных случаях община брала всю ответственность на себя, и ей давали двухнедельный срок для выдачи преступника. Выдача вора суду освобождала общину от взысканий. Если последний не был разыскан, община возмещала ущерб пострадавшему и платила «продажю» и татьбу <47>.

Процедура гонения следа бытовала не только на Руси. По мнению А. Станиславского, «гнать по следу было древнейшим… обычаем у всех славян, и… обычай этот нашел свое выражение в их законодательстве». В доказательство он приводил положение Статута Вислицкого Казимира Великого о том, что «ежели… украдены… лошади, волы, скот и другие вещи… потерпевший… собрав добрых людей… имеет… право по древнему обычаю, гнать след». По его словам, статья РП о гонении следа вошла, «можно сказать, целиком» с «некоторыми позднейшими добавлениями» в Литовский Статут <48>. Данная норма существовала и в праве западноевропейских государств. Так, в Салической Правде, например, имеется ст. XXXVII «О преследовании по следам».

<48> Станиславский А. Исследование о начале имущественных отношений в древнейших памятниках русского законодательства. Казань, 1855. С. 206.Таким образом, заклич, свод и гонение следа по РП являлись начальными стадиями досудебного разбирательства. Они имели свою процессуальную форму, свои вполне определенные задачи и круг субъектов, привлекаемых для участия в процессе. Заклич, свод и гонение следа не представляли собой сугубо специфичные, присущие только процессуально-правовым отношениям Древней Руси явления, данные стадии досудебного разбирательства были широко распространены и в праве зарубежных стран Западной и Восточной Европы.

Они имели свою процессуальную форму, свои вполне определенные задачи и круг субъектов, привлекаемых для участия в процессе. Заклич, свод и гонение следа не представляли собой сугубо специфичные, присущие только процессуально-правовым отношениям Древней Руси явления, данные стадии досудебного разбирательства были широко распространены и в праве зарубежных стран Западной и Восточной Европы.

Правду ли говорят русские, когда говорят, что поддерживают войну в Украине? Данные эксперимента со списком

Данные опроса показывают, что большинство граждан России поддерживают военные действия своей страны в Украине. Но дает ли это точную картину общественного мнения? Используя инновационный эксперимент со списками, Филипп Чапковски и Макс Шауб показывают, что значительная часть граждан России, вероятно, скрывает свое истинное мнение о конфликте.

На войне, как говорится, правда часто становится первой жертвой. Поэтому, когда несколько опросов показали, что до 80 процентов россиян поддерживают войну против Украины, многие усомнились в этих цифрах, в том числе и в этом блоге. Возможно ли, что поддержка жестокого вторжения действительно так велика — или просто люди боятся поделиться своим истинным мнением? Хотя хорошо известно, что боязнь репрессий может привести к фальсификации предпочтений, т. е. к тому, что люди публично поддерживают позиции, которые в частном порядке они не разделяют, показать, что этот механизм работает, непросто. В конце концов, люди вряд ли скажут, скрывают ли они свои истинные предпочтения или нет, если они вообще не решаются раскрыть эти предпочтения.

Поэтому, когда несколько опросов показали, что до 80 процентов россиян поддерживают войну против Украины, многие усомнились в этих цифрах, в том числе и в этом блоге. Возможно ли, что поддержка жестокого вторжения действительно так велика — или просто люди боятся поделиться своим истинным мнением? Хотя хорошо известно, что боязнь репрессий может привести к фальсификации предпочтений, т. е. к тому, что люди публично поддерживают позиции, которые в частном порядке они не разделяют, показать, что этот механизм работает, непросто. В конце концов, люди вряд ли скажут, скрывают ли они свои истинные предпочтения или нет, если они вообще не решаются раскрыть эти предпочтения.

Почему важно знать истинный уровень общественной поддержки вторжения? Одна из целей западных санкций — ослабить режим Владимира Путина, и, по крайней мере, некоторые наблюдатели надеются, что это в конечном итоге положит конец правлению Путина. И хотя авторитарные режимы обычно подрываются субъектами из элиты, поддержка смены режима населением также имеет значение. Без народной поддержки переворот обречен, часто с фатальными последствиями для его лидеров. Таким образом, уровень народной поддержки или неодобрения войны является важным фактором, определяющим реалистичность надежды на смену режима.

Без народной поддержки переворот обречен, часто с фатальными последствиями для его лидеров. Таким образом, уровень народной поддержки или неодобрения войны является важным фактором, определяющим реалистичность надежды на смену режима.

Эксперимент со списком

Чтобы выяснить, правдиво ли люди сообщают о своем отношении к войне, мы провели онлайн-опрос и эксперимент со списком . В списочном эксперименте респондентов спрашивали, не поддерживают ли они лично ничего, одну, две, три или четыре из следующих вещей (указанных в случайном порядке): 1) денежные ежемесячные выплаты бедным российским семьям; 2) легализация однополых браков в России; 3) государственные меры по предупреждению абортов; 4) действия вооруженных сил России на Украине.

Респондентов прямо просили указать только сколько пунктов они поддерживают, а не какие из них. Это означает, что никто никогда не узнает, поддерживает ли тот или иной респондент войну (пункт 4). Таким образом, эксперимент со списками решает проблему фальсификации предпочтений — он позволяет респондентам говорить правду. Этот метод использовался для выявления истинного уровня расизма в Соединенных Штатах или для количественной оценки случаев сексуального насилия во время войны, и это лишь два примера.

Таким образом, эксперимент со списками решает проблему фальсификации предпочтений — он позволяет респондентам говорить правду. Этот метод использовался для выявления истинного уровня расизма в Соединенных Штатах или для количественной оценки случаев сексуального насилия во время войны, и это лишь два примера.

Однако, если мы не можем интерпретировать ответы отдельных респондентов, как тогда мы измеряем поддержку вторжения? Ответ прост, но элегантен. Приведенный выше список из четырех пунктов был представлен только половине респондентов. Другая половина получила список из трех пунктов, в котором четвертый пункт (поддержка вторжения) был исключен (см. рис. 1 ниже). Кому показывали список из трех пунктов, а кому — список из четырех пунктов, определяли случайным образом. Таким образом, разница в среднем количестве поддерживаемых предметов является ответом на наш вопрос о том, сколько россиян поддерживают вторжение.

Рисунок 1: Скриншоты эксперимента по списку в лечебных (слева) и контрольных условиях (справа)

Примечание включен вариант Украины) или вопрос справа. Данные собраны 4 апреля 2022 года.

Данные собраны 4 апреля 2022 года.Мы провели списочный эксперимент среди выборки из 3000 россиян, которых мы завербовали на онлайн-платформе «Толока». Толока — это российский аналог американской платформы Amazon MTurk, которую политологи часто используют для проведения экспериментов. Респонденты на платформе, конечно, не являются идеальным зеркальным отражением российского общества. Они, как правило, моложе, более урбанизированы и лучше образованы (табл. 1). Таким образом, наши респонденты, вероятно, более либеральны, чем в среднем по населению, а это означает, что наши оценки могут представлять собой нижнюю границу поддержки войны.

Таблица 1. Сводная статистика выборки респондентов по отношению к населению России

Примечание : Составлено авторами. У нашего анализа две цели: во-первых, мы хотим выяснить истинный уровень поддержки вторжения среди наших респондентов. Этот ответ дает наш эксперимент со списком. Во-вторых, мы хотим определить, фальсифицируют ли люди свои предпочтения. Этот ответ дается путем сравнения уровня поддержки, определенного в эксперименте со списком, с ответом на прямой вопрос. После ответа на список из трех пунктов респондентам в контрольном условии был задан вопрос: «Поддерживаете ли вы лично действия российских вооруженных сил в Украине?» То есть мы использовали формулировку из эксперимента по списку, чтобы сформулировать прямой вопрос об оценке поддержки вторжения. Это позволяет нам сравнить два разных способа опроса и, следовательно, количественно оценить степень фальсификации предпочтений среди наших респондентов.

Этот ответ дается путем сравнения уровня поддержки, определенного в эксперименте со списком, с ответом на прямой вопрос. После ответа на список из трех пунктов респондентам в контрольном условии был задан вопрос: «Поддерживаете ли вы лично действия российских вооруженных сил в Украине?» То есть мы использовали формулировку из эксперимента по списку, чтобы сформулировать прямой вопрос об оценке поддержки вторжения. Это позволяет нам сравнить два разных способа опроса и, следовательно, количественно оценить степень фальсификации предпочтений среди наших респондентов.

Результаты

Итак, насколько русские поддерживают вторжение, и говорят ли люди правду, когда их спрашивают? Гистограммы на рис. 2 ниже показывают уровень поддержки, оцененный как прямым вопросом, так и экспериментом со списком. На прямой вопрос 68% наших респондентов заявили, что они лично поддерживают войну — две трети большинства. Однако при использовании спискового эксперимента для оценки поддержки вторжения эта доля существенно падает — до 53%. Иными словами, когда им позволено раскрыть свои истинные личные предпочтения, только простое большинство респондентов поддерживает войну. Эта разница в 15 процентных пунктов очень статистически значима, а это означает, что она вряд ли является результатом случайности. Русские, по крайней мере входящие в нашу выборку, явно скрывают свое истинное отношение к войне.

Иными словами, когда им позволено раскрыть свои истинные личные предпочтения, только простое большинство респондентов поддерживает войну. Эта разница в 15 процентных пунктов очень статистически значима, а это означает, что она вряд ли является результатом случайности. Русские, по крайней мере входящие в нашу выборку, явно скрывают свое истинное отношение к войне.

Рисунок 2: Поддержка российского вторжения в Украину

Примечание : столбцы показывают средние значения, вертикальные линии показывают 95% доверительные интервалы.Чтобы проиллюстрировать, в какой степени фальсификация предпочтений обусловлена страхом, мы можем разделить выборку на тех, кто обычно готов пойти на риск, и тех, кто обычно не решается пойти на это. Вопрос о риске регулярно используется социологами и является важным предиктором экономического и другого поведения.

Как показано на рисунке 3, риск также играет роль в том, раскрывают ли люди свое истинное отношение к вторжению. Для половины респондентов, более склонных к риску, не имеет большого значения, задается ли вопрос о вторжении напрямую или посредством эксперимента со списками. Напротив, среди тех, кто более не склонен к риску, процветает фальсификация предпочтений: доля респондентов, якобы поддерживающих вторжение, в 1,5 раза выше при прямом опросе (66%), чем при опросе с помощью эксперимента со списком (46%).

Для половины респондентов, более склонных к риску, не имеет большого значения, задается ли вопрос о вторжении напрямую или посредством эксперимента со списками. Напротив, среди тех, кто более не склонен к риску, процветает фальсификация предпочтений: доля респондентов, якобы поддерживающих вторжение, в 1,5 раза выше при прямом опросе (66%), чем при опросе с помощью эксперимента со списком (46%).

Рисунок 3: Поддержка российского вторжения в Украину по уровню неприятия риска

Примечание : столбцы показывают средние значения, вертикальные линии показывают 95% доверительные интервалы. Отвечают ли русские всю правду, когда их спрашивают о поддержке войны? Основываясь на нашем эксперименте, мы можем с уверенностью заключить, что это не так. С одной стороны, это хорошая новость. Это означает, что перспектива смены режима не может быть полностью невероятной. Учитывая, что частные предпочтения в отношении войны значительно ниже, чем те, которые показывают опросы общественного мнения, если и когда режим начнет разваливаться, новые лидеры могут добиваться мира, не опасаясь негативной реакции населения.

Однако быть против войны — это не то же самое, что быть против Путина, высокий уровень поддержки которого вполне может быть реальным, как показал другой эксперимент со списками. Более того, крайне настораживает тот факт, что большое количество россиян поддерживает вторжение, даже если им предоставляется возможность раскрыть свои истинные личные предпочтения. В конце концов, наши оценки исходят из выборки населения, которая предположительно более либеральна, чем в среднем. Но даже среди этой группы людей — и несмотря на то, что жестокость войны с каждым днем становится все более очевидной — российское руководство якобы может рассчитывать на подлинную поддержку значительной части населения.

Данные для этого исследования были собраны 4 апреля 2022 года. Примечание. В этой статье представлены взгляды авторов, а не позиция EUROPP – European Politics and Policy или Лондонской школы экономики. Избранное изображение предоставлено: Макс Титов на Unsplash Внешнее мировоззрение России приправлено официально одобренными ультраправыми и антизападными ингредиентами. Владимир Путин во многом отличается от Юлии и Алексея Навальных, но есть у них как минимум одно общее. Они поклонники российского блокбастера «Брат-2» — образца современного российского шовинизма, исключительности и антизападничества, продвигающего идею вечной борьбы добродетельной России с враждебно настроенным остальным миром. В январе 2021 года оппозиционер Алексей Навальный и Юлия летели в Москву из Берлина. Навальный только что пережил атаку «Новичка» путинской ФСБ и все еще лечился от нервно-паралитического вещества. Ни он, ни его жена не знали, что этот побег закончится его заточением в жестоком российском учреждении, но догадывались. Оба хотели продемонстрировать свою готовность к предстоящему бою. Зная, что каждое их слово будет тщательно изучено, Юля — на своем месте в самолете рядом с Алексеем — посмотрела в одну из камер и сказала: «Парень, принеси нам водки. Мы летим домой». Эти слова безошибочны для большинства россиян; они взяты из Брат-2. Ни один фильм или книга не могут по-настоящему описать культуру, но Брат-2, по крайней мере, является важным артефактом современной России. Выпущенный в 2000 году, на заре правления Путина, это не просто блокбастер; или фильм, который регулярно цитирует Путин; или фильм, главный герой которого Данила Багров участвовал в путинской президентской кампании 2004 года — когда портрет Путина был подписан соответствующими лозунгами «Путин — наш президент», а портрет Данилы — «Данила — наш брат (Брат)». Это также библия самоидентификации России за последние два десятилетия. Сюжет фильма довольно прост. Главный герой, молодой человек по имени Данила с детским лицом и чувственными губами, — ветеран армии, затерявшийся в благополучной (для некоторых) бурно развивающейся Москве конца 1990-х. Он обнаруживает, что его армейский друг устроился на работу телохранителем и был убит своим работодателем, боссом мафии. Решив добиться справедливости, Данила отправляется в чикагскую штаб-квартиру американских деловых партнеров мафиози. Это открытие связано с еще большим количеством врагов. Украинские националисты и русофобы — партнеры мафиози — выслеживают Данилу. Автомобильный дилер в Нью-Йорке — пожилой мужчина, которому присущи почти все антисемитские черты, — обманывает наивного и добросердечного Данилу и забирает все его деньги. Черные сутенерши и торговцы оружием, которым свойственны почти все анти-черные образы, стремятся убить Данилу, когда он пытается спасти русскую женщину от сексуальной эксплуатации. Таким образом, в фильме собраны все мишени современного русского национализма. И не случайно именно эти группы изображаются СМИ страны извечными врагами России и ее традиционных ценностей. От враждебности к России до движения Black Lives Matter или отказа от политкорректности — все это есть в Брат-2, где главный герой бодро употребляет n-слово и стреляет в чернокожего, объясняя при этом: «Меня учили в школе, что n-слово в порядке». Изображения не так просты, как добро и зло; оказывается, в США есть хорошие люди, очень похожие на русских. Американский напарник Данилы — Бен, деревенский дальнобойщик и настоящий человек действия, способный помочь, когда другие остаются в стороне. В конечном итоге враги России побеждены: босс мафии проиграл; Брат Данилы убивает глубоко глупого украинского националиста; пограничник США обходит стороной; жестоко избит украиноязычный полицейский из Иллинойса. Путин регулярно осыпает свои публичные выступления цитатами из Брат-2. Так, он неоднократно использовал слова Данилы «сила в правде» на своих пресс-конференциях. В фильме слова произносятся главным героем после того, как он, подобно Джеймсу Бонду, пробился во внутреннее святилище суперзлодея. Американцы верят в деньги, говорит он съежившемуся бизнесмену, а русские верят в правду, и в этом они черпают свою силу. Алексей Навальный использовал формулу «сила в правде» в качестве своего последнего слова в суде в феврале 2021 года перед тем, как его посадили в тюрьму по сфабрикованному обвинению, назвав ее «самой популярной политической формулой в России» (в его собственных глазах Навальный мог видели себя Данилой, а Путина — боссом мафии. Даже сейчас, спустя 22 года после выхода фильма, в России можно купить автомобильную наклейку с Данилой, пистолетом и слоганом «Сила в правде». Проявляя точно такую же небрежную браваду, Путин в 2018 году сказал Валдайской политической форме, что в ядерной войне «мы (русские) попадем в рай мучениками, а они (Запад) просто погибнут». В прошлом году на государственном Первом канале был показан специальный показ, посвященный 20-летию, охарактеризованный как культовый фильм «во многих смыслах» об американцах, но не для них. Между тем в этом году издательство выпускает комикс с Данилой в главной роли. Конечно, большая часть этого бреда, основанного на хорошо понятых (и хорошо поставленных) кинематографических клише беспощадного насилия. Фильм далек от серьезности, это не политический манифест — не больше, чем, скажем, « Крепкий орешек », — и он получает льстивый рейтинг 7,8 на IMDb.com (другие более популярные американские сайты, такие как Rottentomatoes.com, не признают его существования). Тем не менее, его темы перекликаются с узнаваемым современным национализмом и очень явно задевают за живое русскую аудиторию. Нельзя сказать, что это первое проявление русских мечтаний о превосходстве и чувства дискриминируемой Западом нации, готовящейся сбросить с себя наручники. Это не так. Все проявления российской агрессии — от отравления Скрипалей до кибератак и военного давления на Запад — были идеально прообразом конца 1990-х годов крайне правых страны. Возьмем Максима Калашникова, ультраправого автора, выбравшего в качестве псевдонима название автомата (настоящее имя — Владимир Кучеренко). Родившийся в 1966 году в Ашхабаде, в Туркменской советской республике, Калашников стал писателем и наводнил российские книжные магазины реваншистскими и экстремистскими антизападными манифестами, буквально говоря, что падение СССР было результатом «удара в спину». », язык, используемый немецкими ультраправыми после падения Германской империи в 1918. Идеи Калашникова о восстановлении глобального могущества России выглядели причудливо в 1990-е годы, когда Россия пыталась навести мосты с Западом. Он выступал за нигилистическую внешнюю политику отмены международных обязательств и дикого поведения, но с использованием экстремистских агентов за границей для обеспечения правдоподобного отрицания. Он призвал поддержать ультраправые и сепаратистские движения от Техаса до Баварии, чтобы ослабить Запад; инвестировать в хакерские группы и атаковать западные компьютерные сети, фондовые биржи и технологические центры; использовать весь арсенал тактики партизанской войны для дестабилизации НАТО; и, главное, не бояться силы Запада, потому что Запад — бумажный тигр, а правда на стороне России. Целью новой России будет — сказал Калашников — создание «русского национал-социализма» (буквально) и восстановление СССР, включая повторную оккупацию Донбасса (который он назвал «Сердцем России»), но а также Крым, юг Украины и весь регион «Новороссия». Много лет спустя, после того как Россия оккупировала Донбасс в 2014 году, самый прокремлевский экономический журнал России «Эксперт » использовал на своей обложке то же выражение «Донбасс — сердце России». Еще в 2007 году Калашников (которого скромно называют «популяризатором советского оружия») был приглашен в качестве одного из ключевых спикеров в печально известный лагерь путинского молодежного движения «Наши » на озере Селигер. В 2009 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев публично похвалил свои «идеи по технологическому развитию» и призвал правительство изучить их, отметив при этом, что он иногда очень грубо отзывался о власти. К 2020 году Калашников был главным редактором Военно-промышленного курьера , российского СМИ, тесно связанного с российской оборонной промышленностью. Калашников далеко не одинок: в число других входят Юрий Мухин, крайне правый журналист и писатель Александр Проханов и фашистский мыслитель Александр Дугин, все из которых продвигают идеи превосходства России и выступают за быстрые, жестокие и безотказные действия. с международным правом. У ультраправых в России тоже есть пехотинцы. В 2020 году группа под названием «Русское имперское движение» была признана террористической организацией. Он принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе, имеет военизированное крыло и обучал иностранных экстремистов боевым приемам. Но RIM была назначена правительством США, а не ее российским коллегой. Когда его спросили об этом, пресс-секретарь Путина сказал, что «он недостаточно знает о RIM, чтобы комментировать».0003 Вашингтон Пост «Мы русские, правда с нами»

И дело не только в том, что Владимир Путин смакует вкус

И дело не только в том, что Владимир Путин смакует вкус

Там он обнаруживает, что банда Чикаго-Москва выпускает жестокие видеоролики, в которых русские девушки подвергаются сексуальному насилию, а затем продаются западным педофилам.

Там он обнаруживает, что банда Чикаго-Москва выпускает жестокие видеоролики, в которых русские девушки подвергаются сексуальному насилию, а затем продаются западным педофилам.

0013

0013 .) Его просмотр не превращает зрителя в ультранационалиста.

.) Его просмотр не превращает зрителя в ультранационалиста. В своих многочисленных книгах Калашников рисовал Запад как извечного врага России, управляемого евреями, которых он называл «новыми кочевниками». Он пел песню о советском военном и технологическом превосходстве, которое было предано трусливой элитой, но которое нужно было восстановить, чтобы создать «СССР 2.0».

В своих многочисленных книгах Калашников рисовал Запад как извечного врага России, управляемого евреями, которых он называл «новыми кочевниками». Он пел песню о советском военном и технологическом превосходстве, которое было предано трусливой элитой, но которое нужно было восстановить, чтобы создать «СССР 2.0».

Крайне правые идеи нашли свое место в мейнстриме. Государственный Первый канал, например, в прайм-тайм транслировал репортажи о семье Ротшильдов — известное кодовое слово для обозначения антисемитизма, которое, как выяснилось, помогает контролировать мир через Бильдербергский клуб. Прокремлевская газета КП , та самая, которая приветствовала Данилу как «нашего брата», опубликовала колонку с заголовком: «Жаль, что нацисты не содрали кожу с (еврейских) предков русских либералов — мы бы не есть проблемы [с ними] сегодня».

Прокремлевская газета КП , та самая, которая приветствовала Данилу как «нашего брата», опубликовала колонку с заголовком: «Жаль, что нацисты не содрали кожу с (еврейских) предков русских либералов — мы бы не есть проблемы [с ними] сегодня».

В течение двух десятилетий Запад в значительной степени относился к российскому крайне правому экстремизму с пренебрежением или называл его маргиналом. С таким же безразличием относились к популярным продуктам массовой культуры, таким как «Брат-2». Но хотя путинская Россия не является ультраправым образованием, она взрастила экстремистскую народную идеологию, которая стремилась убедить россиян в том, что Запад изнежен и коррумпирован и что для процветания россиян его необходимо победить. Это сообщение было поддержано как коррумпированными правящими элитами, так и даже активистами оппозиции.

Его успех среди россиян более сомнителен. С 2014 года менее одного из пяти россиян хотели (предположительно, принудительного) союза с Украиной, несмотря на широко разрекламированные Путиным советские мечты, подавляющее большинство (70%) иногда или всегда беспокоятся о надвигающейся ядерной войне, и почти половина населения опасается, что их собственное правительство планирует усилить репрессии против них.