43) Земская реформа 1864г.

1. Земская реформа 1864 г.

2. Избирательные курии

3. Итоги земской реформы

1. Земская реформа 1864г. была проведена на основе Положения о губернских и уездных земских учреждениях, принятого 1 января 1864 г.

В ходе реформы создавались органы местного самоуправления: в губерниях и уездах избирались земские собрания и управы. На них возлагались: ведение местных хозяйственных дел; содержание земских зданий и путей сообщения; строительство и содержание школ и больниц; мероприятия по благотворительности; попечение о развитии местной торговли и промышленности; санитарные меры и др.

2. Губернские и уездные земские собрания, а также земские управы были выборными органами. Собрания и управы возглавлялись выборными председателями. Земское собрание и земская управа избирались сроком на три года.

Выборы проходили по трем избирательным куриям:

курия уездных землевладельцев состояла главным образом из дворян-помещиков, для участия требовался высокий имущественный ценз;

городская курия, для участия в которой необходимо было отвечать достаточно высокому имущественному цензу;

сельская курия, для участия в которой имущественный ценз не был установлен, введена следующая система выборов— крестьяне, собравшиеся на волостной сход, посылали своих выборщиков на собрание, которое избирало земских гласных.

3. Земская реформа 1864 г. положительно сказалась на развитии местного хозяйства, промышленности, средств связи, системы здравоохранения и народного просвещения. Земские органы способствовали становлению общественно-политической жизни, стали своеобразной политической школой, через которую прошли представители либерального и демократического общественных направлений.

Однако реформа не сформировала централизованной системы управления. Деятельность земских органов контролировалась губернаторами и Министерством внутренних дел, которые могли отменять любые их решения. Отсутствие достаточных материальных ресурсов усиливало зависимость земств от правительственных органов.

44) Судебная реформа 1864г.

1. Предпосылки проведения судебной реформы

2. Принципы судоустройства и судопроизводства

3. Мировые суды

4. Общие судебные органы

5. Сенат

6. Прокуратура

7. Адвокатура и нотариат

1. Система судоустройства России до середины XIX в. строилась в соответствии с Учреждением о губерниях 1775 г. Судебные функции осуществляли как сложная система сословных судов, так и административные органы. В судопроизводстве продолжала использоваться теория формальных доказательств, отсутствовала гласность процесса, не было равенства сторон, ведение следствия и исполнение приговора были возложензд на полицейские органы.

Недостатки судебной системы и судопроизводства вызывали недовольство различных сословий, и 20 ноября 1864г. императором Александром II были утверждены и вступили в силу судебные уставы — основные акты судебной реформы:

*Учреждения судебных установлений;

* Устав уголовного судопроизводства;

*Устав гражданского судопроизводства;

* Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

2. Судебная реформа 1864 г. устанавливала новые принципы судоустройства и судопроизводства:

• отделение суда от администрации;

• создание четкой системы судебных инстанций;

• отделение предварительного следствия от судебного

• несменяемость судей и следователей;

• создание всесословного суда;• равенство всех перед судом;

• введение присяжных заседателей;

• установление прокурорского надзора.

Реформа вводила такие институты буржуазного процесса, как устность, гласность, состязательность, равенство сторон, презумпция невиновности, апелляция и кассация.

3. Судебная система состояла из местных и общих судебных органов. Существовали также духовные, коммерческие и военные суды.

К местным судебным органам относились мировые судьи и съезды мировых судей.

Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями и городскими думами. Кандидаты в мировые судьи должны были отвечать ряду требований, в том числе высокому имущественному и образовательному цензу. Список кандидатов в мировые судьи санкционировался губернатором.

Мировые судьи округа образовывали съезд мировых судей, являвшихся апелляционной инстанцией для мировых судов.

Основаниями для рассмотрения дела в мировом суде являлись: жалоба частных лиц, сообщения полицейских и других административных органов, инициатива самого мирового судьи. Мировые судьи рассматривали дела единолично, процесс был устным и публичным.

4. К общим судебным органам относились окружные суды и судебные палаты.

Окружные суды создавались на несколько уездов. В состав окружных судов входили председатель и члены суда, назначаемые императором по представлений министра юстиции. К кандидатам на эти судебные должности предъявлялся ряд требований: имущественный и образовательный ценз, стаж работы, соответствие классово-политическим требованиям и т. д.

Окружной суд рассматривал как гражданские, так и уголовные дела (в том числе с участием присяжных заседателей).

Заседание суда проходило коллегиально: в нем участвовали председатель и два члена суда либо председатель и присяжные заседатели.

Проведение предварительного следствия возлагалось на судебных следователей, действовавших при окружных судах.

Судебные палаты создавались в качестве апелляционной инстанции по делам, рассматривавшимся окружными судами без участия присяжных заседателей, и первой инстанцией по наиболее важным делам (государственные, должностные, религиозные и другие преступления).

Судебные палаты учреждались по одной на несколько губерний, их общее число составляло 11 (позднее 14) на всю Россию. Палаты состояли из двух департаментов — гражданского и уголовного, которые возглавляли председатели. Председатели и члены судебных палат назначались императором по представлению министра юстиции.

При судебных палатах состояли прокуроры, следователи и присяжные поверенные.

5. Высшим судебным органам России оставался сенат. Он был кассационной инстанцией для всех судебных органов государства, а также судом первой инстанции по делам особой важности (государственные, должностные и другие преступления). Для рассмотрения дел о государственных преступлениях особой важности царским указом мог создаваться Верховный уголовный суд, который состоял из председателей департаментов Государственного совета и членов сената и возглавлялся председателем Государственного совета.

6. Судебная реформа 1864 г. устанавливала структуру и полномочия прокуратуры. Во главе прокуратуры, состоявшей при общих судебных органах и сенате, находился генерал-прокурор. Органы прокуратуры осуществляли надзор за судом, следствием и местами заключения, а также участвовали в судебном процессе в качестве стороны обвинения. Для замещения прокурорских должностей кандидат должен был отвечать ряду требований (политическая благонадежность и т. д.).

7. Судебной реформой учреждались:

— адвокатура (присяжные поверенные) — для защиты обвиняемых в суде по уголовным делам и представительства интересов сторон в гражданском процессе;

— нотариат — для оформления и засвидетельствования сделок, актов, фактов, имеющих юридическое значение и т. д.

studfiles.net

Земская, городская и судебная реформы

Ликвидация крепостничества диктовала необходимость реформ в области центрального и местного управления, суда, военного дела, просвещения.

В 1864 г. была проведена земская реформа, в ходе которой в уездах и губерниях создавалась система органов местного самоуправления. Уездные земские собрания избирались раз в три года населением уезда, губернские – формировались из представителей, выдвинутых на уездных собраниях. При этом выборы в уездные собрания были организованы так, чтобы обеспечить преимущества дворянам-землевладельцам. Исполнительными органами земств стали земские управы – уездные и губернские. В земских управах было обеспечено абсолютное преобладание дворян: 89,5% гласных всех губернских управ (1,5% — крестьяне, 9% — прочие). В тех губерниях, где дворянско-помещичье землевладение отсутствовало или было незначительным, а также в национальных районах с малым числом русских помещиков земство не создавалось. Всего к концу 70-х гг. оно было введено в 34 из 50 губерниях Европейской России.

Земствам запрещалось заниматься политической деятельностью. Они выполняли чисто хозяйственные функции, в частности, ведали продовольствием, местными промыслами, страхованием имущества, почтой, школами, больницами. Но даже такая деятельность земства была поставлена под контроль властей. Любое постановление земских собраний могло быть отменено губернатором или министром внутренних дел.

Тем не менее земства имели большое прогрессивное значение. Они наладили статистику по хозяйственным вопросам, культуре и быту, распространяли агрономические знания, устраивали сельскохозяйственные выставки, строили дороги, поднимали местную промышленность, торговлю. Особенно велика их роль в развитии народного образования и здравоохранения. К 1880 г. на селе было открыто 12 тыс. земских школ, что составило почти половину всех школ в стране. Врачей на селе до введения земств вообще не было.

Меньшее значение имела проведенная в 1870 г. городская реформа, строившаяся на тех же, лишь еще более суженных, принципах, как и земская. Это объяснялось большей традиционностью взглядов купцов и промышленников, которые в основном занимались делами городских учреждений. Городская дума и городской глава вели прежде всего хозяйственные дела и играли большую роль в благоустройстве городов, развитии транспорта, жилищного строительства, местной промышленности, торговли, здравоохранения и образования.

Городское управление было поставлено под еще более строгий контроль властей. И все-таки городская реформа была значительным шагом вперед по сравнению с «Городовым положением» Екатерины II. Она создавала намного лучшие, чем прежде, условия для развития городов. Сейчас городские органы самоуправления руководствовались уже не сословными, а общегражданскими интересами горожан.

Из всех реформ 1861 – 1874 гг. наиболее последовательной стала реформа суда, в которой буржуазное начало было выражено с наибольшей силой. Дореформенный суд был сословным, целиком зависел от администрации. В нем царили тайна судопроизводства, телесные наказания, произвол, продажность и волокита. Отсутствовала адвокатура. В ноябре 1864 г. царем были утверждены новые судебные уставы. Они вводили вместо феодальных сословных судов цивилизованные судебные учреждения, общие для всех сословий с одним и тем же порядком судопроизводства.

Важнейшими принципами, на которых строилась реформа, являются:

а) независимость суда от администрации,

б) несменяемость судей,

в) гласность,

г) состязательность судопроизводства.

В уголовных судах вводился институт присяжных заседателей из населения, которые решали, виновен подсудимый или нет. Для оказания юридической помощи населению и для защиты обвиняемых был создан институт адвокатов (присяжных поверенных).

Появилось три типа судов: мировой суд, окружной суд и судебная палата. Единой кассационной инстанцией для всех судов являлся Сенат. Он мог отменить решение любого суда, кроме Верховного уголовного, назначаемого по высочайшему повелению в исключительных случаях для рассмотрения наиболее важных политических дел.

Непоследовательность и ограниченность реформы заключалась в том, что сохранялись особые суды для крестьян (волостной суд) и духовенства (консистория). Остался ведомственный суд и для военных. Очень условной оказалась несменяемость судей, сохранились инквизиторские приемы следствия, произвол, продажность и волокита в судах. Новые судебные уставы вводились только в 44 губерниях из 82. Несмотря на это, судебная реформа была самым крупным в истории России шагом к правовому государству.

studfiles.net

Судебная, земская и городская реформы Александра ιι

Земская реформа. Крестьянская реформа повлекла за собой и преобразование всех сторон общественной и государственной жизни. 1864 г. стал годом рождения земств — органов местного самоуправления, Низовым звеном было уездное земство, которое избиралось представителями всех сословий. Уездные земства, в свою очередь, посылали депутатов в губернское земское собрание. Депутаты земств получили название гласных. Возглавляли эти собрания предводители дворянских собраний — органов самоуправления дворянства. Исполнительными органами на местах стали земские управы, которые формировались земскими собраниями. Сфера компетенции земств была хоть и ограничена, но достаточно широка: они имели право собирать налоги для местных нужд и нанимать служащих, ведали хозяйственными вопросами, школами, медицинскими учреждениями, а также вопросами благотворительности.

Проект земской реформы разрабатывался комиссией, возглавляемой сначала Н.А.Милютиным, а затем П.А.Валуевым. В основу избирательной системы были положены выборное, имущественное и сословное начала. Система выборов обеспечивала Значительное преобладание в земствах помещиков. Деятельность земских собраний и управ контролировалась только губернатором и министром внутренних дел, имевшими право приостанавливать исполнение любого постановления земского собрания. Земские учреждения ведали лишь местными хозяйственными делами: содержанием путей сообщения, строительством и содержанием школ и больниц, «попечением» о развитии местной торговли и промышленности и т.д.

Земская реформа проводилась постепенно. Несмотря на ограниченность, она содействовала развитию местной инициативы, буржуазного хозяйства, буржуазной культуры и была шагом на пути превращения феодальной монархии в буржуазную.

Городская реформа. Эта реформа имела целью поднять хозяйство городов и привлечь к управлению ими крупную финансовую и торговую буржуазию. Реформа заменяла прежние сословные думы всесословными городскими учреждениями местного самоуправления. Распорядительными органами становились городские думы, а исполнительными – избранные думами городские управы. Члены городских дум выбирались на четыре года и назывались « гласными ». Правом выбора в городские думы пользовались лишь лица, достигшие 25-ти лет и владевшие недвижимой собственностью, владельцы примышленных и торговых предприятий, купцы. В компетенции городского управления было внешнее благоустройство города, торговля, промышленность, здравоохранение, образование.

Судебная реформа. Наиболее радикальной и последовательной была судебная реформа. Она проводилась на основе судебных уставов, принятых 20 ноября 1864 г. В них был отражен ряд буржуазных принципов судоустройства и судопроизводства: отделение суда от администрации, несменяемость судей и следователей, создание суда присяжных, учреждение адвокатуры, провозглашение гласности и состязательности процесса, выборность некоторых судебных органов. Вместе с тем судебная реформа сохранила ряд элементов прежнего сословного суда: участие в процессе сословных представителей, особая подсудность дел высших должностных лиц, сохранение крестьянских, «инородческих» и духовных судов и др.

Судебная реформа имела прогрессивное значение, так как новая судебная система заменила собой очень раздробленную систему судов (судов по сословиям, по роду дел, с множеством инстанций, при закрытых дверях и т.д.). Эта реформа была подвергнута коренному пересмотру (контрреформы 70-х годов) ранее других реформ 60-х годов.

studfiles.net

43) Земская реформа 1864г.

1. Земская реформа 1864 г.

2. Избирательные курии

3. Итоги земской реформы

1. Земская реформа 1864г. была проведена на основе Положения о губернских и уездных земских учреждениях, принятого 1 января 1864 г.

В ходе реформы создавались органы местного самоуправления: в губерниях и уездах избирались земские собрания и управы. На них возлагались: ведение местных хозяйственных дел; содержание земских зданий и путей сообщения; строительство и содержание школ и больниц; мероприятия по благотворительности; попечение о развитии местной торговли и промышленности; санитарные меры и др.

2. Губернские и уездные земские собрания, а также земские управы были выборными органами. Собрания и управы возглавлялись выборными председателями. Земское собрание и земская управа избирались сроком на три года.

Выборы проходили по трем избирательным куриям:

курия уездных землевладельцев состояла главным образом из дворян-помещиков, для участия требовался высокий имущественный ценз;

городская курия, для участия в которой необходимо было отвечать достаточно высокому имущественному цензу;

сельская курия, для участия в которой имущественный ценз не был установлен, введена следующая система выборов— крестьяне, собравшиеся на волостной сход, посылали своих выборщиков на собрание, которое избирало земских гласных.

3. Земская реформа 1864 г. положительно сказалась на развитии местного хозяйства, промышленности, средств связи, системы здравоохранения и народного просвещения. Земские органы способствовали становлению общественно-политической жизни, стали своеобразной политической школой, через которую прошли представители либерального и демократического общественных направлений.

Однако реформа не сформировала централизованной системы управления. Деятельность земских органов контролировалась губернаторами и Министерством внутренних дел, которые могли отменять любые их решения. Отсутствие достаточных материальных ресурсов усиливало зависимость земств от правительственных органов.

44) Судебная реформа 1864г.

1. Предпосылки проведения судебной реформы

2. Принципы судоустройства и судопроизводства

3. Мировые суды

4. Общие судебные органы

5. Сенат

6. Прокуратура

7. Адвокатура и нотариат

1. Система судоустройства России до середины XIX в. строилась в соответствии с Учреждением о губерниях 1775 г. Судебные функции осуществляли как сложная система сословных судов, так и административные органы. В судопроизводстве продолжала использоваться теория формальных доказательств, отсутствовала гласность процесса, не было равенства сторон, ведение следствия и исполнение приговора были возложензд на полицейские органы.

Недостатки судебной системы и судопроизводства вызывали недовольство различных сословий, и 20 ноября 1864г. императором Александром II были утверждены и вступили в силу судебные уставы — основные акты судебной реформы:

*Учреждения судебных установлений;

* Устав уголовного судопроизводства;

*Устав гражданского судопроизводства;

* Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

2. Судебная реформа 1864 г. устанавливала новые принципы судоустройства и судопроизводства:

• отделение суда от администрации;

• создание четкой системы судебных инстанций;

• отделение предварительного следствия от судебного

• несменяемость судей и следователей;

• создание всесословного суда;

• равенство всех перед судом;

• введение присяжных заседателей;

• установление прокурорского надзора.

Реформа вводила такие институты буржуазного процесса, как устность, гласность, состязательность, равенство сторон, презумпция невиновности, апелляция и кассация.

3. Судебная система состояла из местных и общих судебных органов. Существовали также духовные, коммерческие и военные суды.

К местным судебным органам относились мировые судьи и съезды мировых судей.

Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями и городскими думами. Кандидаты в мировые судьи должны были отвечать ряду требований, в том числе высокому имущественному и образовательному цензу. Список кандидатов в мировые судьи санкционировался губернатором.

Деятельность мировых судей осуществлялась в пределах мировых участков, составлявших мировой округ (уезд и входящие в него города).

Мировые судьи округа образовывали съезд мировых судей, являвшихся апелляционной инстанцией для мировых судов.

Основаниями для рассмотрения дела в мировом суде являлись: жалоба частных лиц, сообщения полицейских и других административных органов, инициатива самого мирового судьи. Мировые судьи рассматривали дела единолично, процесс был устным и публичным.

4. К общим судебным органам относились окружные суды и судебные палаты.

Окружные суды создавались на несколько уездов. В состав окружных судов входили председатель и члены суда, назначаемые императором по представлений министра юстиции. К кандидатам на эти судебные должности предъявлялся ряд требований: имущественный и образовательный ценз, стаж работы, соответствие классово-политическим требованиям и т. д.

Окружной суд рассматривал как гражданские, так и уголовные дела (в том числе с участием присяжных заседателей).

Заседание суда проходило коллегиально: в нем участвовали председатель и два члена суда либо председатель и присяжные заседатели.

Проведение предварительного следствия возлагалось на судебных следователей, действовавших при окружных судах.

Судебные палаты создавались в качестве апелляционной инстанции по делам, рассматривавшимся окружными судами без участия присяжных заседателей, и первой инстанцией по наиболее важным делам (государственные, должностные, религиозные и другие преступления).

Судебные палаты учреждались по одной на несколько губерний, их общее число составляло 11 (позднее 14) на всю Россию. Палаты состояли из двух департаментов — гражданского и уголовного, которые возглавляли председатели. Председатели и члены судебных палат назначались императором по представлению министра юстиции.

При судебных палатах состояли прокуроры, следователи и присяжные поверенные.

5. Высшим судебным органам России оставался сенат. Он был кассационной инстанцией для всех судебных органов государства, а также судом первой инстанции по делам особой важности (государственные, должностные и другие преступления). Для рассмотрения дел о государственных преступлениях особой важности царским указом мог создаваться Верховный уголовный суд, который состоял из председателей департаментов Государственного совета и членов сената и возглавлялся председателем Государственного совета.

6. Судебная реформа 1864 г. устанавливала структуру и полномочия прокуратуры. Во главе прокуратуры, состоявшей при общих судебных органах и сенате, находился генерал-прокурор. Органы прокуратуры осуществляли надзор за судом, следствием и местами заключения, а также участвовали в судебном процессе в качестве стороны обвинения. Для замещения прокурорских должностей кандидат должен был отвечать ряду требований (политическая благонадежность и т. д.).

7. Судебной реформой учреждались:

— адвокатура (присяжные поверенные) — для защиты обвиняемых в суде по уголовным делам и представительства интересов сторон в гражданском процессе;

— нотариат — для оформления и засвидетельствования сделок, актов, фактов, имеющих юридическое значение и т. д.

studfiles.net

26. Буржуазные реформы Александра II земская и городская, судебная, военная, и просвещение.

Отмена крепостного права в России повлекла за собой и преобразования в иных сферах жизни страны.

Земская реформа 1864 г.: 1) изменила всю систему местного управления; 2) в губерниях и уездах были созданы земства, которые являлись выборными органами местного самоуправления, состояли из представителей всех сословий; 3) высокий имущественный ценз и многоступенчатая система выборов обеспечивали преобладание в земствах дворян; 4) земства не обладали политическими функциями, область их деятельности ограничивалась только хозяйственными вопросами; 5) земства сыграли позитивную роль в общественной жизни на местах.

Городская реформа 1870 г.: 1)была проведена по типу земской. В городах были созданы городские думы и городские управы;

2) городские органы местного самоуправления ведали также главным образом хозяйственными вопросами;

3) избранный городской глава возглавлял городскую думу и управу, координировал их деятельность. Судебная реформа 1864 г.

1. Эта реформа была наиболее радикальной из преобразований 1860–1870 гг.

2. Согласно судебной реформе Россия получала обновленный суд, который был основан на принципах буржуазного права, а именно новый суд стал: бессословным; гласным; состязательным; независимым.

3. Реформа вводила выборность некоторых судебных органов.

4. В соответствии с новой системой судопроизводства в судебных процессах участвовали прокурор и адвокат.

5. Вопрос о виновности или невиновности обвиняемого решался присяжными заседателями.

6. Была разграничена компетенция различных судебных инстанций. Высшей судебной инстанцией являлся Сенат.

Военная реформа:

1) необходимость проведения военной реформы стала очевидной в связи с поражением в Крымской войне;

2) она проводилась до 1874 г. В результате военной реформы были отменены рекрутские наборы; введена всеобщая воинская повинность, которую должны были отбывать все мужчины без различия сословий, которые достигли 20 лет, были годны к службе по здоровью; срок службы в армии был существенно сокращен: в пехоте вместо 25 лет – 6 лет, во флоте – 7 лет; стала действовать система многообразных льгот по сокращению срока службы для лиц, получающих образование, помогающих родителям и др. Реформы в системе образования:

1) в сфере образования произошли значительные изменения;

2) в 1864 г. были изданы Устав гимназий и Положение о народных училищах, которые регламентировали начальное и среднее образование;

3) в 1863 г. была восстановлена ликвидированная при Николае I автономия университетов.

В 1865 г. были введены Временные правила о печати, которые отменили цензуру для многих печатных изданий.

Финансовая реформа предопределяла формирование единого государственного бюджета, планирование которого было возложено на Министерство финансов.

Значение буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в.

Проведенные реформы существенно изменили прежний уклад общественной жизни и государства. Таким образом, были сделаны шаги на пути превращения России в буржуазную монархию. Продолжением преобразований могли бы стать политические реформы (проект конституционных изменений, разработанный М.Т. Лорис-Меликовым).

Но убийство в 1881 г. Александра II кардинально изменило направление курса правительства.

studfiles.net

43) Земская реформа 1864г.

1. Земская реформа 1864 г.

2. Избирательные курии

3. Итоги земской реформы

1. Земская реформа 1864г. была проведена на основе Положения о губернских и уездных земских учреждениях, принятого 1 января 1864 г.

В ходе реформы создавались органы местного самоуправления: в губерниях и уездах избирались земские собрания и управы. На них возлагались: ведение местных хозяйственных дел; содержание земских зданий и путей сообщения; строительство и содержание школ и больниц; мероприятия по благотворительности; попечение о развитии местной торговли и промышленности; санитарные меры и др.

2. Губернские и уездные земские собрания, а также земские управы были выборными органами. Собрания и управы возглавлялись выборными председателями. Земское собрание и земская управа избирались сроком на три года.

Выборы проходили по трем избирательным куриям:

курия уездных землевладельцев состояла главным образом из дворян-помещиков, для участия требовался высокий имущественный ценз;

городская курия, для участия в которой необходимо было отвечать достаточно высокому имущественному цензу;

сельская курия, для участия в которой имущественный ценз не был установлен, введена следующая система выборов— крестьяне, собравшиеся на волостной сход, посылали своих выборщиков на собрание, которое избирало земских гласных.

3. Земская реформа 1864 г. положительно сказалась на развитии местного хозяйства, промышленности, средств связи, системы здравоохранения и народного просвещения. Земские органы способствовали становлению общественно-политической жизни, стали своеобразной политической школой, через которую прошли представители либерального и демократического общественных направлений.

Однако реформа не сформировала централизованной системы управления. Деятельность земских органов контролировалась губернаторами и Министерством внутренних дел, которые могли отменять любые их решения. Отсутствие достаточных материальных ресурсов усиливало зависимость земств от правительственных органов.

44) Судебная реформа 1864г.

1. Предпосылки проведения судебной реформы

2. Принципы судоустройства и судопроизводства

3. Мировые суды

4. Общие судебные органы

5. Сенат

6. Прокуратура

7. Адвокатура и нотариат

1. Система судоустройства России до середины XIX в. строилась в соответствии с Учреждением о губерниях 1775 г. Судебные функции осуществляли как сложная система сословных судов, так и административные органы. В судопроизводстве продолжала использоваться теория формальных доказательств, отсутствовала гласность процесса, не было равенства сторон, ведение следствия и исполнение приговора были возложензд на полицейские органы.

Недостатки судебной системы и судопроизводства вызывали недовольство различных сословий, и 20 ноября 1864г. императором Александром II были утверждены и вступили в силу судебные уставы — основные акты судебной реформы:

*Учреждения судебных установлений;

* Устав уголовного судопроизводства;

*Устав гражданского судопроизводства;

* Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

2. Судебная реформа 1864 г. устанавливала новые принципы судоустройства и судопроизводства:

• отделение суда от администрации;

• создание четкой системы судебных инстанций;

• отделение предварительного следствия от судебного

• несменяемость судей и следователей;

• создание всесословного суда;

• равенство всех перед судом;

• введение присяжных заседателей;

• установление прокурорского надзора.

Реформа вводила такие институты буржуазного процесса, как устность, гласность, состязательность, равенство сторон, презумпция невиновности, апелляция и кассация.

3. Судебная система состояла из местных и общих судебных органов. Существовали также духовные, коммерческие и военные суды.

К местным судебным органам относились мировые судьи и съезды мировых судей.

Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями и городскими думами. Кандидаты в мировые судьи должны были отвечать ряду требований, в том числе высокому имущественному и образовательному цензу. Список кандидатов в мировые судьи санкционировался губернатором.

Деятельность мировых судей осуществлялась в пределах мировых участков, составлявших мировой округ (уезд и входящие в него города).

Мировые судьи округа образовывали съезд мировых судей, являвшихся апелляционной инстанцией для мировых судов.

Основаниями для рассмотрения дела в мировом суде являлись: жалоба частных лиц, сообщения полицейских и других административных органов, инициатива самого мирового судьи. Мировые судьи рассматривали дела единолично, процесс был устным и публичным.

4. К общим судебным органам относились окружные суды и судебные палаты.

Окружные суды создавались на несколько уездов. В состав окружных судов входили председатель и члены суда, назначаемые императором по представлений министра юстиции. К кандидатам на эти судебные должности предъявлялся ряд требований: имущественный и образовательный ценз, стаж работы, соответствие классово-политическим требованиям и т. д.

Окружной суд рассматривал как гражданские, так и уголовные дела (в том числе с участием присяжных заседателей).

Заседание суда проходило коллегиально: в нем участвовали председатель и два члена суда либо председатель и присяжные заседатели.

Проведение предварительного следствия возлагалось на судебных следователей, действовавших при окружных судах.

Судебные палаты создавались в качестве апелляционной инстанции по делам, рассматривавшимся окружными судами без участия присяжных заседателей, и первой инстанцией по наиболее важным делам (государственные, должностные, религиозные и другие преступления).

Судебные палаты учреждались по одной на несколько губерний, их общее число составляло 11 (позднее 14) на всю Россию. Палаты состояли из двух департаментов — гражданского и уголовного, которые возглавляли председатели. Председатели и члены судебных палат назначались императором по представлению министра юстиции.

При судебных палатах состояли прокуроры, следователи и присяжные поверенные.

5. Высшим судебным органам России оставался сенат. Он был кассационной инстанцией для всех судебных органов государства, а также судом первой инстанции по делам особой важности (государственные, должностные и другие преступления). Для рассмотрения дел о государственных преступлениях особой важности царским указом мог создаваться Верховный уголовный суд, который состоял из председателей департаментов Государственного совета и членов сената и возглавлялся председателем Государственного совета.

6. Судебная реформа 1864 г. устанавливала структуру и полномочия прокуратуры. Во главе прокуратуры, состоявшей при общих судебных органах и сенате, находился генерал-прокурор. Органы прокуратуры осуществляли надзор за судом, следствием и местами заключения, а также участвовали в судебном процессе в качестве стороны обвинения. Для замещения прокурорских должностей кандидат должен был отвечать ряду требований (политическая благонадежность и т. д.).

7. Судебной реформой учреждались:

— адвокатура (присяжные поверенные) — для защиты обвиняемых в суде по уголовным делам и представительства интересов сторон в гражданском процессе;

— нотариат — для оформления и засвидетельствования сделок, актов, фактов, имеющих юридическое значение и т. д.

studfiles.net

Земская, городская, судебная и другие реформы

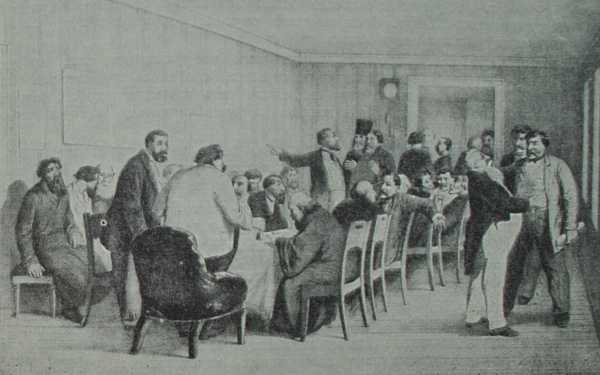

Земское собрание в провинции. Гравюра по рисунку К.А. Трутовского

После отмены в 1861 г. крепостного права назрела острая необходимость приспособить политический строй царской России к новым, капиталистическим отношениям.

Чтобы удержаться у власти, помещики-дворяне вынуждены были пойти до некоторой степени навстречу требованиям дальнейших преобразований. К решению этих задач и сводились буржуазные реформы, осуществленные в период 1864—1874 гг.

Земская реформа 1864 г. состояла в том, что вопросы местного хозяйства, начального образования, медицинского и ветеринарного обслуживания и другие поручались новым выборным учреждениям — уездным и губернским земским управам.

Выборы представителей от населения в земство (земских гласных) были двухстепенными и обеспечивали численное преобладание господствующим классам, прежде всего землевладельцам-дворянам.

Гласные из крестьян на эпизодически созывавшихся земских собраниях всегда составляли меньшинство, а в числе членов постоянно действовавших управ крестьяне насчитывались единицами.

data-ad-client=»ca-pub-0791478738819816″

data-ad-slot=»5810772814″>

data-ad-client=»ca-pub-0791478738819816″

data-ad-slot=»5810772814″>

Всеми делами в земстве, касавшимися прежде всего кровных нужд крестьянства, вершили помещики. Они ограничивали инициативу и нередко самоотверженную деятельность демократически настроенных земских деятелей — учителей, врачей, статистиков.

Помимо того, земские учреждения на местах были подчинены царской администрации и в первую очередь губернаторам.

Городская реформа 1870 г. заменила существовавшие ранее сословные городские управления городскими думами, избиравшимися на основе имущественного ценза. Система этих выборов, заимствованная из Пруссии, обеспечивала среди городских гласных решающее влияние крупным домовладельцам и купцам, фабрикантам и заводчикам.

Представители крупного капитала руководили коммунальным хозяйством городов, исходя из своих узкоклассовых интересов; они заботились главным образом о благоустройстве центральных буржуазных кварталов города, почти не уделяя внимания фабричным районам и окраинам.

Органы городского управления по закону 1870 г. также подлежали надзору правительственных властей. Принятые думами решения получали силу только после утверждения царской администрацией.

Новые судебные уставы 1864 г. вводили единую систему судебных учреждений, исходя из формального равенства перед законом всех социальных групп населения.

Судебные заседания проводились с участием заинтересованных сторон, были публичными, и отчеты о них публиковались в печати. Тяжущиеся стороны для защиты в суде своих интересов могли нанимать присяжных поверенных — адвокатов, которые имели юридическое образование и не состояли на казенной службе.

Новое судоустройство отвечало потребностям капиталистического развития страны, но на нем сказывалось влияние пережитков крепостничества; правительство и в данном случае допустило ряд важных отступлений от общих принципов буржуазных реформ.

Для крестьян были созданы особые волостные суды, в которых сохранялись телесные наказания; по политическим процессам, даже при оправдательных судебных приговорах, применяли административные репрессии; политические дела рассматривались без участия присяжных заседателей и т. д.

Вместе с тем должностные преступления чиновников объявлялись неподсудными общим судебным инстанциям. Суд в царской России продолжал оставаться зависимым от самодержавной власти.

Реформы 60-х годов коснулись также образования. Была создана сеть начальных народных училищ. Наряду с классическими гимназиями открывались реальные гимназии (училища), в которых главное внимание обращалось на преподавание математики и естественных наук.

Устав 1863 г. для высших учебных заведений . вводил частичную автономию университетов — выборность ректора и деканов и расширение прав профессорской корпорации. В 1869 г. в Москве были открыты первые в России Высшие женские курсы с общеобразовательной программой.

Несколько облегчено было положение печати. По уставу 1865 г. от предварительной цензуры освобождались книги объемом свыше 10 авторских листов, а по особому ходатайству также некоторые столичные периодические издания.

За первое нарушение правил цензуры издатели получали «предостережение», при повторном нарушении издание приостанавливалось на шесть месяцев и при третьем запрещалось.

Все эти реформы в действительности носили весьма ограниченный характер. Как учебные заведения, так и печать по-прежнему продолжали находиться под постоянным надзором царских властей и церкви.

В 60-х годах были изменены некоторые порядки военной службы: сокращен срок службы, отменены телесные наказания, переработаны воинские уставы и т. д. Но завершение военных реформ относится только к 1874 г., когда была введена всеобщая воинская повинность.

По новому положению принудительная отдача в рекруты помещиками (с 1861 г. — по решению сельских сходов) заменялась призывом в армию всех мужчин, достигших 20 лет. Срок военной службы сокращался до 6—7 лет с последующим увольнением в запас.

Осуществление новой системы организации вооруженных сил, применявшейся тогда в Пруссии и в других странах, оказалось возможным только с середины 70-х годов, когда была построена сеть железных дорог, допускавшая относительно быструю мобилизацию военнообязанных, находившихся в запасе.

Однако, провозгласив новый принцип комплектования армии, правительство узаконило особые льготы и привилегии для господствующих классов.

В частности, командный состав в царской армии по-прежнему пополнялся в основном за счет дворянской молодежи, что вело к кастовой замкнутости офицерства и к приниженному положению солдатской массы.

www.istoriia.ru