«Жил поэт Гумилев, писал стихи…»

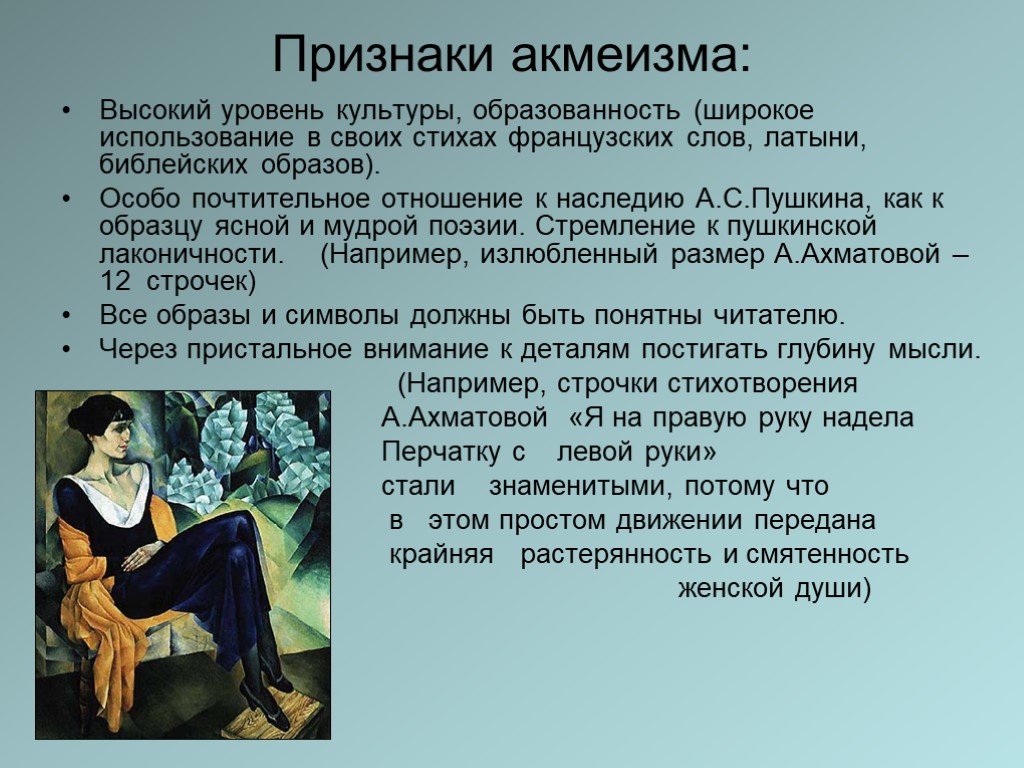

Поэт. Путешественник. Офицер. С его легкой руки начался акмеизм, а в стихи вошли география, этнография и зоология. «Я хочу, чтобы не только мои стихи, но и моя жизнь была произведением искусства», – говорил он незадолго до смерти. Мало кто из больших поэтов Серебряного века был так запретен в советские годы, как он. И вполне понятно, что сегодня – в так называемое «стабильное время» – именно его стихи цитируются на островках, вероятно, самой максимальной свободы мысли и слова в России – на столь популярных рэп-батлах. Николай Гумилев был расстрелян 97 лет назад, и так уж повелось у людей – это повод вспомнить великого поэта.

Портрет Государя

Молодое Советское государство. В воздухе витают идеи нового общества, уравнения и всенародного просвещения. Для матросов Балтийского флота устраивается вечер поэзии. Среди прочих на мероприятие приглашен Николай Гумилев. Читая подборку стихов, он вдруг с особым значением выделяет строки:

Я бельгийский ему подарил пистолет

И портрет моего Государя.

Присутствовавшая на том вечере поэтесса Ирина Одоевцева вспоминала: «По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей. Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов. Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него. И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали. Всем стало ясно: Гумилев победил».

Противостояния в его жизни были всегда. Ему постоянно приходилось что-то преодолевать, что-то о себе доказывать – себе и другим. С самого раннего детства и вплоть до пятнадцати лет Николай был болезненным ребенком: постоянно страдал головными болями, был легко возбудим, очень впечатлителен. К тому же у мальчика развилось сильное косоглазие, из-за чего он всегда выделялся среди сверстников, а в будущем долгое время признавался негодным к военной службе.

«Меня очень баловали в детстве, – вспоминал он.– Больше, чем моего старшего брата. Он был – здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я – слабый и хворый. Ну, конечно, мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически».

Зато силы воли, желания во всем играть первые роли ему было не занимать: «Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я все хотел делать лучше других, всегда быть первым… Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость».

С рождения и до 9 лет Гумилев провел в Царском селе близ резиденции монархической семьи. Светские выходы правящей династии и пышные парады были совершенно естественной частью его мальчишеской жизни. Николай всегда с искренним уважением отзывался о Государе и всегда крестился, проходя мимо храма.

И даже когда власть сменилась – его мировоззрение осталось прежним. Он, не задумываясь, продолжал публично называть себя монархистом и размашисто осенять себя крестным знамением у всех на виду. «Он совсем особенно крестился перед церквами, – вспоминал Чуковский. – Во время самого любопытного разговора вдруг прерывал себя на полуслове, крестился и, закончив это дело, продолжал прерванную фразу». Многие думали, что он эпатирует публику. А он так жил.

Он, не задумываясь, продолжал публично называть себя монархистом и размашисто осенять себя крестным знамением у всех на виду. «Он совсем особенно крестился перед церквами, – вспоминал Чуковский. – Во время самого любопытного разговора вдруг прерывал себя на полуслове, крестился и, закончив это дело, продолжал прерванную фразу». Многие думали, что он эпатирует публику. А он так жил.

Вершины и обрывы

Стихи к нему по-настоящему пришли на Кавказе – в 1900 году семья Гумилевых вынуждена была поехать в Тифлис, когда старшему брату Дмитрию, больному туберкулезом, прописали лечебный горный воздух. Этот волшебный воздух сразу же наполнил строки молодого поэта. В них появились «мраморность гор», «обрывы», «пещеры» и «вершины»…

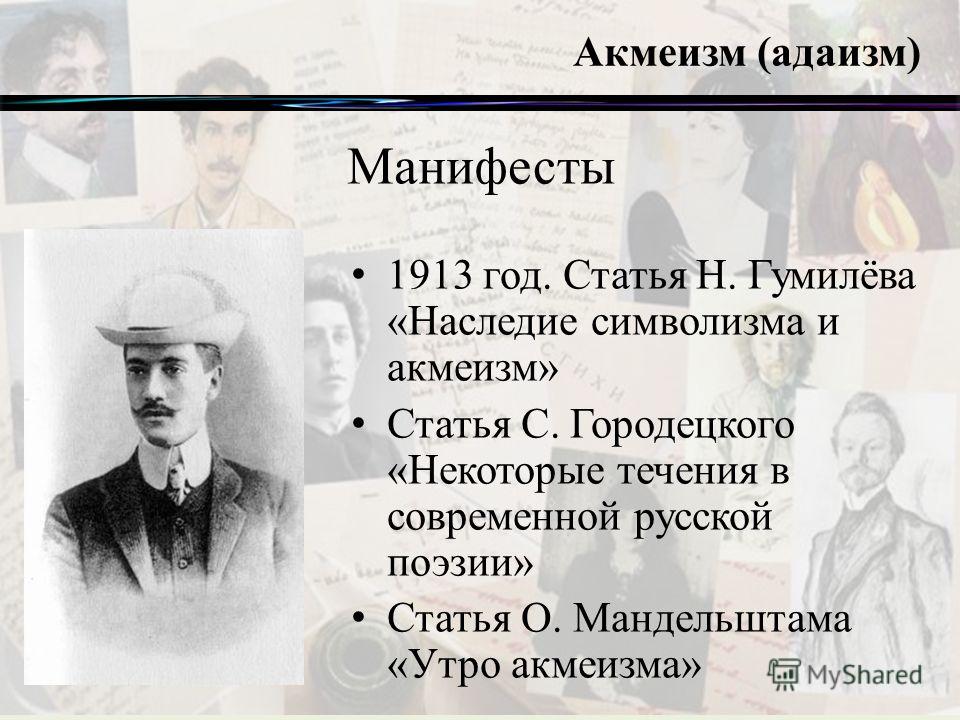

Возможно, удачно найденное им впоследствии название литературного течения – «акмеизм» – имеет отчасти «горное происхождение», ведь в его основе – «акме», «вершина» по-гречески.

Вершины и обрывы, как водится, поначалу были метафорами душевного состояние и переживаний лирического героя.

Даже в его стихотворении, повествующем о воротах в Царство Небесное, отчетливо просматривается типично грузинский пейзаж с покрытыми мхом и плющом каменными руинами. Всю жизнь мы бродим среди них, не замечая, не узнавая:

В старших классах гимназии

Не семью печатями алмазными

В Божий рай замкнулся вечный вход,

Он не манит блеском и соблазнами,

И его не ведает народ.

Это дверь в стене, давно заброшенной,

Камни, мох, и больше ничего,

Возле — нищий, словно гость непрошенный,

И ключи у пояса его.

Мимо едут рыцари и латники,

Трубный вой, бряцанье серебра,

И никто не взглянет на привратника,

Светлого апостола Петра.

Все мечтают: «Там, у Гроба Божия,

Двери рая вскроются для нас,

На горе Фаворе, у подножия,

Прозвенит обетованный час».

Так проходит медленное чудище,

Завывая, трубит звонкий рог,

И апостол Петр в дырявом рубище,

Словно нищий, бледен и убог.

Изображая взрослого

Пытаясь нащупать в себе взрослом себя прежнего, наивного и скромного мальчика, Гумилев писал:

Самый первый: некрасив и тонок,

Полюбивший только сумрак рощ,

Лист опавший, колдовской ребенок,

Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака –

Вот кого он взял себе в друзья,

Память, память, ты не сыщешь знака,

Не уверишь мир, что то был я.

В пылком, всегда учтивом и безупречно манерном юноше, подражавшем Оскару Уайльду, носившем сюртук и цилиндр, жил все тот же нелюдимый фантазер. Мальчик, изо всех сил старавшийся быть сильным и взрослым.

В разговоре с Одоевцевой Гумилев определил свой внутренний возраст как «тринадцать лет». Ходасевич вспоминал: «Он был удивительно молод душой, а может быть и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной.

Дворец в Абиссинии (Эфиопии)

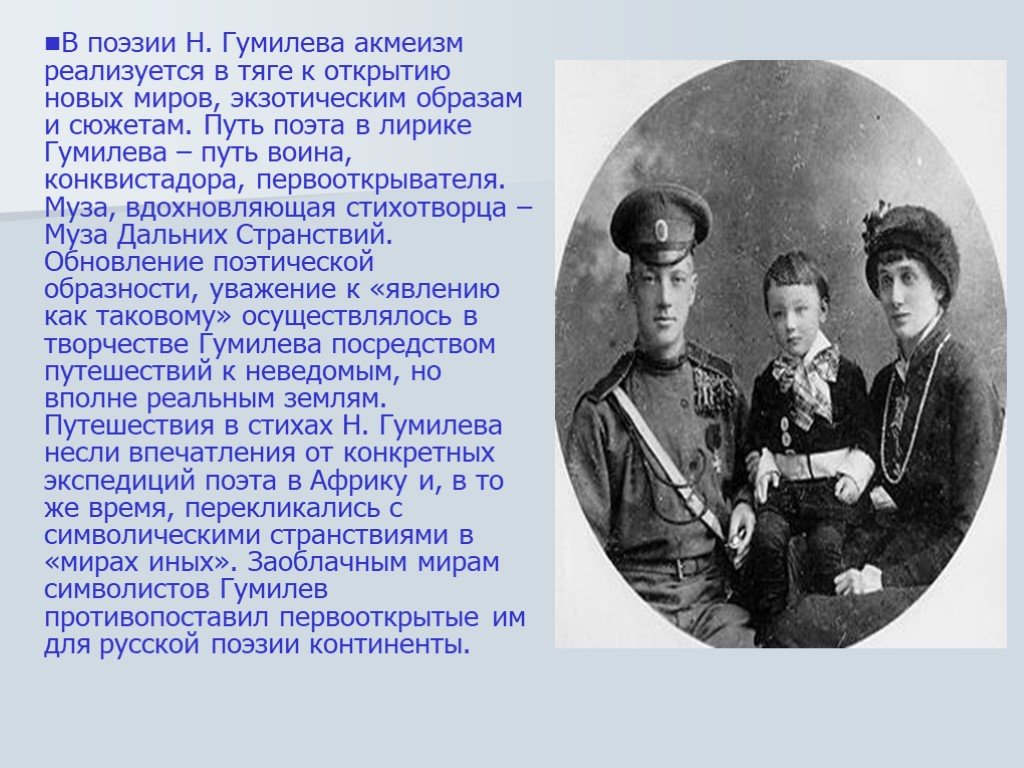

По-детски жадная страсть к путешествиям, вероятно передалась ему от отца – корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева (кстати, побывавшего во время одного из морских походов в Африке) и многочисленных моряков – предков по материнской линии. Немного в нашей литературе поэтов с такой любовью к странствиям – как реальным, так и выдуманным. Абиссиния, Мадагаскар, Египет, Китай, Лаос, Византия, Исландия, Флоренция, Рим… Какие удивительные имена, какие неслыханные названия! В некоторых его стихотворениях плотность экзотики просто зашкаливает.

Абиссинец поет, и рыдает багана

Воскрешая минувшее, полное чар;

Было время, когда перед озером Тана

Королевской столицей взносился Гондар.

Не удивительно, что словосочетание «Муза дальних странствий» вошло в плоть и кровь русского языка именно благодаря Гумилеву.

Гуси и лебеди

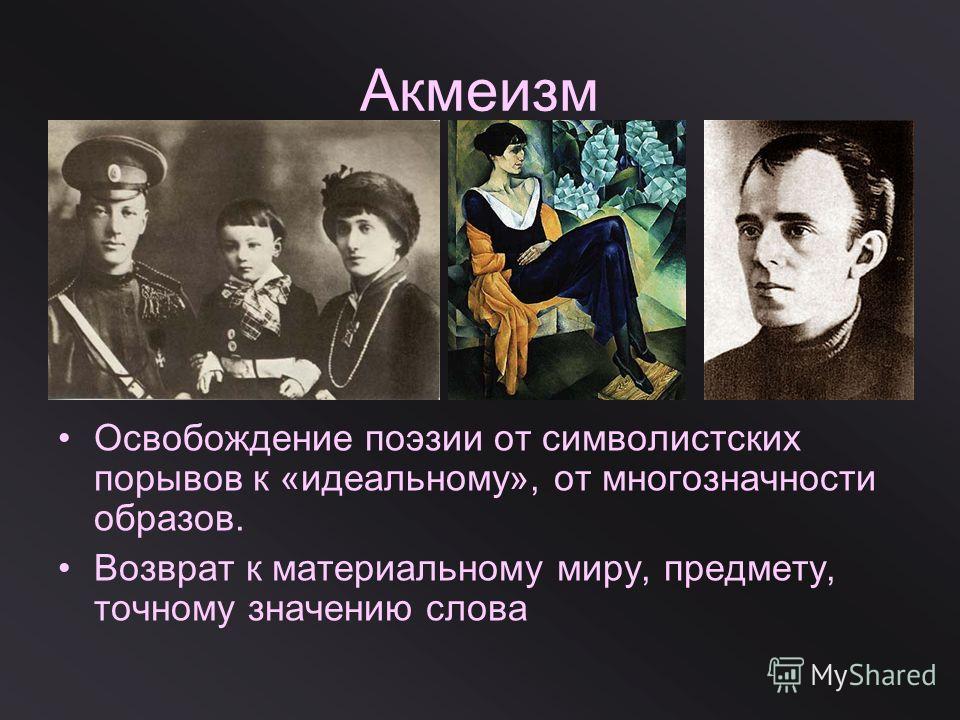

Анне Ахматовой – главной женщине в своей жизни – он делал предложение несколько раз. Она отказывала, томила его, писала длинные письма, долго молчала и снова писала… В апреле 1910 года они все же обвенчались.

«Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева – писала Ахматова. – Он любит меня уже три года, и я верю, что мне судьба быть его женой. Люблю ли его я, не знаю, но кажется мне, что люблю».

С одной стороны, это был не слишком удачный брак двух совершенно разных людей, породивший много сплетен и пересудов.

С другой – это союз двух поэтов, весьма плодотворный и поэтому, наверно, счастливый.

Семейный портрет

«Сразу же выяснилось, что у нас диаметрально противоположные вкусы и характеры, – вспоминал Гумилев. – Мне казалось, что, раз мы женаты, ничто на свете уже не может разъединить нас. Я мечтал о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы она была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности, ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную войну» по Кнуту Гамсуну – мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями.

Я мечтал о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы она была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности, ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную войну» по Кнуту Гамсуну – мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями.

Придя домой, я по раз установленному ритуалу кричал: «Гуси!» И она, если была в хорошем настроении – что случалось очень редко, – звонко отвечала: «И лебеди», или просто «Мы!», и я, не сняв даже пальто, бежал к ней в «ту темно-синюю комнату», и мы начинали бегать и гоняться друг за другом.

Но чаще я на свои «Гуси!» не получал ответа и сразу отправлялся к себе в свой кабинет, не заходя к ней. Я знал, что она встретит меня обычной, ненавистной фразой: «Николай, нам надо объясниться!» – за которой неминуемо последует сцена ревности на всю ночь».

В 25 лет, накануне войны, Ахматова, говоря современным языком, была в тренде – ее популярность вышла далеко за пределы круга литераторов. После «Четок» слава умножалась лавинообразно – и ее масштаб быстро затмил тогдашнюю известность Гумилева. Только цифры: общий тираж книг Ахматовой к 1924 году превышал 70 000 экземпляров. Аналогичный показатель Гумилева (все прижизненные издания, не считая переводов) – менее 6 000.

Как, вероятно, всякий поэт, Гумилев болезненно относился к этому обстоятельству. Его «муки» отягчались сознательными патриархальными установками, по которым мужчина должен идти впереди и прорубать путь идущим за ним. Его спасало то же, что и мучило – поэзия. Все-таки любовь к ней была сильнее любых переживаний по поводу земной славы. Однако в предсмертном стихотворном «возгласе» поэт все же невольно признал эту свою слабость:

Я рад, что он уходит, чад угарный,

Мне двадцать лет тому назад сознанье

Застлавший, как туман кровавый очи

Схватившемуся яростно за нож.

Что тело женщины меня не дразнит,

Что слава женщины меня не ранит…

Конквистадор

«Поэт, – самоуверенно говорил Гумилев, – всегда господин своей жизни, творящий из нее, как из драгоценного материала, свой образ и подобие. Если она оказывается страшной, мучительной и печальной, значит, такой он ее захотел».

Он сознательно творил легенду о себе – поэт-воин, поэт-путешественник, конквистадор. «Есть поэты, – замечает Валерий Шубинский, биограф Гумилева, – от которых остаются стихи и только стихи. Их биография – всего лишь приложение к текстам, комментарий к ним, история их создания. (…) с Гумилевым все иначе».

Географ, этнограф, зоолог и историк. Теоретик литературы и великолепный лектор. Его легко представить вообще без стихов – увлеченно странствующим по свету или рассказывающим «желторотым поэтам» о будущем символизма и акмеизма…

«Для Гумилева путешествия – перемещения в пространстве – всегда были одной из главных форм самовыражения и (с другой стороны) психотерапевтии», – отмечает В.Шубинский.

Ахматова вспоминала: Гумилев признавался ей, что ищет в своих африканских странствиях «золотую дверь». Но в Петербурге 1913 года он осознал: «золотой двери» нет или, по крайней мере, в поисках нее «ходить далече» ни к чему: все самое сокровенное таится внутри человека.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек.

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но все в себя вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.

Первая книга стихов Гумилева, появившаяся на свет в октябре 1905 года, называлась «Путь конквистадоров». Звучное слово из рассказов о путешественниках и завоевателях сопровождало его с тех пор до последних дней, порождая целый шлейф ассоциаций, в том числе «империалистических». Его конквистадор меньше всего похож на жестокого и коварного воина, искателя несметных богатств. В нем угадывается мечтатель, романтик и поэт.

Я конквистадор в панцире железном,

Я весело преследую звезду,

Я прохожу по пропастям и безднам

И отдыхаю в радостном саду.

В «логовище огня»

Пока на сцену истории лихо входил XX век, Гумилев путешествовал, мечтал, писал стихи… 9 января 1905 года «кровавым воскресеньем» начинается революция. Террористические организации убивают людей, проходят погромы, военно-полевые суды приговаривают к смертной казни… Большинство друзей Гумилева рьяно отстаивают ту или иную сторону противостояния. Бальмонт пишет революционные стихи, Брюсов его увещевает. Николай Степанович, кажется, всего этого не замечает…Единственный сохранившийся его отклик на «русскую смуту» – стихотворение «1905, 17 октября»:

Захотелось жабе черной

Заползти на царский трон,

Яд жестокий, яд упорный

В жабе черной затаен.

Двор смущенно умолкает,

Любопытно смотрит голь,

Место жабе уступает

Обезумевший король.

Чтоб спасти свои седины

И оставшуюся власть

Своего родного сына

Он бросает жабе в пасть.

Жаба властвует сердито,

Жаба любит треск и гром.

Пеной черной, ядовитой

Все обрызгала кругом.

После, может быть, прибудет

Победитель темных чар,

Но преданье не забудет

Отвратительный кошмар.

Еще в 1904 году Макс Волошин в статье «Магия творчества» писал: «Это действительность мстит за то, что ее считали слишком простой, слишком понятной… Будничная действительность, такая смирная, такая ручная, обернулась багряным зверем, стала комком остервенелого пламени, фантастичней сна, причудливей сказки, страшней кошмара.

Целые долины с тысячами людей, взлетающие на воздух ночью, в синих снопах прикованного света, при блеске блуждающих электрических глаз… Курганы трупов, растущие вокруг крепостей, и человеческие руки, которые подымаются из кровавых лоскутов разорванных тел, немым жестом молят о помощи…

Мы привыкли представлять войну очень просто и реально – по Льву Толстому… Но теперь совершилось что-то, к чему нельзя подойти с этой привычной меркой…

После двух веков рационализма неизбежно наступает кошмар террора и сказка о Наполеоне…».

XX век постепенно набирал обороты.

Николай Степанович не бежал от войны – Первую Мировую он встретил горячим желанием честно отдать свой гражданский и военный долг. Он хотел на фронт, им двигали идеалы рыцарства, так легко сохраняющиеся в людях с детской любознательностью. Однако ему сразу отказали – по причине выраженного косоглазия. На помощь пришли его красноречие и воля. Начальник военного присутствия Царского Села и врачи оказались бессильны перед риторическим мастерством поэта.

В армейской форме

Стоит отметить, что свой поэтический долг войне отдали почти все литераторы того времени, но добровольно отправились на фронт лишь двое: Гумилев и Бенедикт Лившиц.

Будучи человеком совершенно штатским, Гумилев на войне демонстрировал удивительную ясность мышления и спокойствие. Впрочем, премудрости военного дела он схватывал на лету. Можно даже сказать, что война, ее дух захватили поэта. И это время – на передовой – он называл лучшим в своей жизни. Среди лишений военного времени Николай Гумилев сформулировал для себя очень важную мысль: «Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждую ночь обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают особые, дремавшие прежде силы».

Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают особые, дремавшие прежде силы».

Большинство военных стихов Н. Гумилева вошли в сборник «Колчан» (1916), пронизанный христианской символикой. Анна Ахматова считала, что главная тема сборника – православие.

Та страна, что могла быть раем,

Стала логовищем огня,

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного

В этот страшный и светлый час,

Оттого что Господне слово

Лучше хлеба питает нас.

Среди прочих орденов за свое мужество Николай Гумилев получил два солдатских Георгиевских креста.

Последнее путешествие

В 1917 году Николай Гумилев решил перевестись на Салоникский фронт и отправился в русский экспедиционный корпус в Париж. Во Францию он добирался через Швецию, Норвегию и Англию. В Лондоне Гумилев пробыл около месяца, познакомился с поэтом Уильямом Батлером Йейтсом и писателем Гилбертом Честертоном. Последнего Гумилев немало удивил собственной теорией. «Поэты, – говорил он, – лучшие правители»: так как поэты мастерски владеют наукой складывать из хаоса слов стройные конструкции, то и из хаоса вещей и слов смогут создать гармонию. Такого было его искреннее убеждение.

«Поэты, – говорил он, – лучшие правители»: так как поэты мастерски владеют наукой складывать из хаоса слов стройные конструкции, то и из хаоса вещей и слов смогут создать гармонию. Такого было его искреннее убеждение.

В Париже Николай Гумилев проходил службу в качестве адъютанта при комиссаре Временного правительства.

Он знал, что героями не рождаются. Знал не на словах, а на практике. Верность себе, способность любить и верить в определенных обстоятельствах приравниваются к героизму.

Современность (1912)

Я закрыл Илиаду и сел у окна,

На губах трепетало последнее слово,

Что-то ярко светило — фонарь иль луна,

И медлительно двигалась тень часового.

Я так часто бросал испытующий взор

И так много встречал отвечающих взоров,

Одиссеев во мгле пароходных контор,

Агамемнонов между трактирных маркеров.

Так в далекой Сибири, где плачет пурга,

Застывают в серебряных льдах мастодонты,

Их глухая тоска там колышет снега,

Красной кровью — ведь их — зажжены горизонты.

Я печален от книги, томлюсь от луны,

Может быть, мне совсем и не надо героя,

Вот идут по аллее, так странно нежны,

Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

После завершения военной миссии Гумилев принимает достаточно странное – для людей со стороны – решение вернуться в Россию, охваченную «красной эпидемией». В стране – массовый голод, погромы, беспорядки, многочисленные банды. А он из сытых и уже вполне мирных Лондона и Парижа отправляется в террор и неопределенность. В свое последнее путешествие. Ему жить-то было негде во внезапно ставшем провинциальном Петрограде. Но Гумилев возвращается не для участия в Гражданской войне – она претила его внутренним убеждениям, а для того, чтобы быть вместе со своей Родиной.

Несколькими годами позже об этом гениально скажет Ахматова:

Не с теми я, кто бросил землю

На растерзание врагам.

Их грубой лести я не внемлю,

Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,

Как заключенный, как больной.

Темна твоя дорога, странник,

Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара

Остаток юности губя,

Мы ни единого удара

Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней

Оправдан будет каждый час…

Но в мире нет людей бесслезней,

Надменнее и проще нас.

Его путешествие шло навстречу основному потоку людей. Они Россию покидали.

Поначалу все шло относительно гладко: Николай Степанович вошел в Петроградский отдел Всероссийского союза поэтов, опубликовал два сборника стихов, руководил студией «Звучащая раковина», где делился опытом и знаниями с молодыми поэтами, читал лекции о поэтике.

5 августа 1918 Гумилев официально расторгнул отношения с Ахматовой. Сделали бы это и раньше, но до революции невозможно было развестись с правом вступить в брак вновь.

В 1919 году женился на Анне Николаевне Энгельгардт, дочери историка и литературоведа Н.А. Энгельгардта.

Его явная приверженность «реакционному прошлому», конечно, не могла оставаться незамеченной и долго настораживала «бдительных граждан». Вокруг стали шептаться…

Вокруг стали шептаться…

В начале августа 1921 года газеты анонсировали выход нового сборника стихов Гумилева с библейским названием «Огненный столп». Одновременно с этим – 3 августа – Николай Гумилев был арестован по подозрению в участии в заговоре «Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева». Кажется, что Николай Степанович давал показания с явным желанием усугубить свое и без того шаткое положение: он выразил несогласие с политикой большевистского режима (хотя в жизни относился к этому менее враждебно), подчеркнул почтение к царской семье, поддержал действия кронштадтских повстанцев, к которым в действительности не имел отношения. Он сам приближал себя к высшей мере наказания.

Из уголовного дела

24 августа вышло постановление Петроградской ГубЧК о расстреле участников «Таганцевского заговора», опубликованное 1 сентября с указанием, что приговор уже приведен в исполнение. Гумилев и еще 56 осужденных, как установлено в 2014 году, были расстреляны в ночь на 26 августа. Место расстрела и захоронения до сих пор неизвестно.

Место расстрела и захоронения до сих пор неизвестно.

Осенью того же года случайно арестованный (трудно в это поверить, но в неспокойные времена бывает и такое) 20-летний студент, будущий известный филолог Г.А. Стратановский, среди множества надписей, нацарапанных на стенах камеры 7 ДПЗ на Шпалерной, прочел: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилев». Вероятно, эти слова стали последним высказыванием поэта.

«Самое идеологическое из всех правительств в мире, – эмоционально писала Марина Цветаева, – поэта расстреляло не за стихи (сущность), а за дела, которые мог сделать всякий».

*** *** ***

Владимир Казимирович Шилейко, востоковед, поэт, переводчик и второй муж Анны Андреевны Ахматовой, вспоминал: «Николай Степанович почему-то думал, что он умрет в 53 года. Я возражал, говоря, что поэты рано умирают или уж глубокими стариками (Тютчев, Вяземский). И тогда Николай Степанович любил развивать мысль, «что смерть нужно заработать и что природа скупа и из человека выжмет все соки и, выжав, – выбросит», и Николай Степанович этих соков чувствовал в себе на 53 года. Он особенно любил об этом говорить во время войны. «Меня не убьют, я еще нужен». Очень часто к этому возвращался. Очень характерная его фраза: «На земле я никакого страха не боюсь, от всякого ужаса можно уйти в смерть, а вот по смерти очень испугаться страшно». (…) Кто-то из очень солидных людей (…) все хотел от него узнать по-толстовски, зачем писать стихи, когда яснее и короче можно сказать прозой. И тогда Николай Степанович, сердясь, говорил, что ни короче, ни яснее, чем в стихах, не скажешь. Это самая короткая и самая запоминающаяся форма – стихи».

Он особенно любил об этом говорить во время войны. «Меня не убьют, я еще нужен». Очень часто к этому возвращался. Очень характерная его фраза: «На земле я никакого страха не боюсь, от всякого ужаса можно уйти в смерть, а вот по смерти очень испугаться страшно». (…) Кто-то из очень солидных людей (…) все хотел от него узнать по-толстовски, зачем писать стихи, когда яснее и короче можно сказать прозой. И тогда Николай Степанович, сердясь, говорил, что ни короче, ни яснее, чем в стихах, не скажешь. Это самая короткая и самая запоминающаяся форма – стихи».

В Советском Союзе его стихи были под запретом, но их героический пафос, смелый молодой задор, так востребованный в строящемся государстве, не остался незамеченным: их мотивы явно прослеживаются во многих советских песнях.

«Жил поэт Гумилев, писал стихи, – рассуждает современный философ Дмитрий Галковский. – Стихи замечательные, нравящиеся, но их автор был опасно жив. Гумилева убили, потом запретили, потом простили и разрешили.Сожгли его книги, затем опубликовали его рукописи. Наградили палача, потом расстреляли. (…) и т.д. и т.п. И этот русский спектакль (…) ужасающ и вечен».

*** *** ***

Сегодня мы живем в совсем другой стране в относительно спокойное время. Лишь изредка в наше комфортное личное пространство долетают абсурдные новости: за картинки стали заводить уголовные дела, две девочки пять месяцев сидят в тюрьме (одна из них – несовершеннолетняя) по обвинению в планировании захватить власть в России, появилась новая форма шантажа: у интернет-пользователей вымогают деньги за то, чтобы сомнительные скриншоты их страниц не попали «куда следует».

«Жил поэт Гумилев, писал стихи…»

Когда маятник истории резко качнулся в 1917 году (по правде сказать, буря назревала гораздо раньше), начиналось все с вполне пристойных желаний навести порядок, оставить у власти только «благонадежных», избавиться от колоссального разрыва между богатыми и бедными. А маятник постепенно раскачивался и раскачивался. Вернее, его раскачивали. Люди. Сознательные и запуганные. Первые своей рьяной деятельностью, вторые – трусливым бездействием.

Вернее, его раскачивали. Люди. Сознательные и запуганные. Первые своей рьяной деятельностью, вторые – трусливым бездействием.

В университете у меня была очень мудрая преподавательница «Политической истории». «Любое явление, – любила повторять она, – зародившись, имеет тенденцию к саморазвитию». В закономерностях истории Виктория Ивановна разбиралась…

Кто-то хотел помочь молодому советскому государству окрепнуть, кому-то требовались деньги, кому-то – связи, а кому-то – красивые отчеты. И всем нужны были четко очерченные друзья и враги. Пусть лучше их укажут сверху – чтобы ненароком не запутаться. А «сверху» понимали: для того, чтобы объединить первых, нужно обязательно найти или сконструировать вторых. «Разделяй и властвуй» – цинично сформулировал Макиавелли и был, конечно, прав. Разделили и завластвовали.

Помним ли мы сегодня о следователе, который вел дело Гумилева? Едва ли. Он интересен только очень узкому кругу историков – да и то в связи с судьбой поэта. Вынеси он более мягкий приговор, изменилось бы что-нибудь? Вряд ли. Этот приговор был до ужаса нелеп, но все же – слишком закономерен. Дальнейшие десятилетия это безапелляционно докажут. Значит ли это, что следователь не несет личной ответственности? Ничуть.

Этот приговор был до ужаса нелеп, но все же – слишком закономерен. Дальнейшие десятилетия это безапелляционно докажут. Значит ли это, что следователь не несет личной ответственности? Ничуть.

Удивительным образом из истории стираются миллионы поступков, ежедневных действий, превращаясь в пустое сотрясение воздуха. А слова – конечно, лучшие из них, – остаются. Помните, у Бродского:

Бог сохраняет все; особенно – слова

прощенья и любви, как собственный свой голос.

Когда ситуация кажется безвыходной, а все усилия – напрасными, люди всегда обращаются к слову – или к молитве как высшей форме его проявления. Так слово обретает плоть и становится делом.

Сказать, что стихи Гумилева современны – значит упростить их. Самые выдающиеся из них – вне времени. Его слова звучат так, будто существовали всегда. Будто они не могли быть придуманы, а просто записаны под диктовку. Возможно, существование таких слов, преодолевших скудные пределы естества, и есть самое яркое свидетельство существования жизни иной – вечной.

Слово

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо свое, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,

Звезды жались в ужасе к луне,

Если, точно розовое пламя,

Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,

Как домашний, подъяремный скот,

Потому что все оттенки смысла

Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку

Покоривший и добро и зло,

Не решаясь обратиться к звуку,

Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно

Только слово средь земных тревог,

И в Евангелии от Иоанна

Сказано, что Слово это – Бог.

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества.

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

РОМАНТИКА АКМЕИЗМА (О произведениях Беллы Ахмадулиной) ~ Стихи и проза (Литературоведение)

РОМАНТИКА АКМЕИЗМА

(О произведениях Беллы Ахмадулиной)

Беллу Ахмадулину причисляют к неоакмеистам — шестидесятникам.

Акмеизм — это традиция, заложенная Ахматовой, Гумилевым и Анненским. Из поэтов военной поры это — С. Липкин, А. Кушнер… Не будучи связанными какими-либо групповыми отношениями, эти поэты исповедуют сходные эстетические принципы — для них характерна ориентация стиха на постоянный (более или менее явный) цитатный диалог с классическими текстами, стремление обновить традиции, не разрывая с ними, необыкновенно развитое чувство историзма, противостоянии культуры хаосу, внимание к драматическим отношениям между мировой культурой, русской историей и личной памятью автора.

Если делить поэзию на «контекстную» и «цитатную» — то это классическая «цитатная» поэзия. Вместе с тем, шестидесятники переместили акмеистическую поэтику в измерение элегической традиции. Ахмадулина наиболее близка к романтической элегии, ее зрение сосредоточено на том, как «Старинный слог», напор ассоциаций, уходящих, а точнее, уводящих в память культуры, преображает настоящее по воле вдохновленного поэта. Не случайно, одна из главных ее книг так и называется : «Влечет меня старинный слог». на — сторонница русской старины позапрошлого века.

Вместе с тем, шестидесятники переместили акмеистическую поэтику в измерение элегической традиции. Ахмадулина наиболее близка к романтической элегии, ее зрение сосредоточено на том, как «Старинный слог», напор ассоциаций, уходящих, а точнее, уводящих в память культуры, преображает настоящее по воле вдохновленного поэта. Не случайно, одна из главных ее книг так и называется : «Влечет меня старинный слог». на — сторонница русской старины позапрошлого века.

«Что пользы — днем с огнем искать

Снег прошлогодний, ветер в поле?

Но кто-то должен так стоять

Всю жизнь возможную — и доле».

(посв. Льву Копелеву)

Ахмадулина стала одним из голосов поколения «шестидесятников». Она не только дружила с этими людьми. Ее эстетика по своей природе была романтической, и в этом смысле она действительно ближе к Евтушенко и Вознесенскому, чем к Тарковскому и Кушнеру. Вместе с тем, последовательно выстраивая свой лирический мир в диалоге с мирами культурных традиций, она создала романтический вариант неоакмеизма.

Вот, например, отрывок: «Да, то, другое, разве знало страх,

когда шалило голосом так смело,

само, как смех, смеялось на устах,

и плакало, как плач, если хотело? («Другое»)

Для Ахмадулиной всегда и обязательно «Вначале было слово». У нее Поэт как бы заменяет собой воспетый ей мир. Он как бы вновь творит мир.

«Да, было ль в самом деле это?

Но мы, когда отражены

В сияющих зрачках поэта,

равны тому, чем жить должны.» (Запоздалый ответ Павлу Неруде).

Чтобы природный мир стал живым, он должен быть прочитан как книга:

В окне, как в чуждом букваре

Неграмотным ищу я взглядом…

В ее творчестве есть что-то мистическое. Недаром она пишет «В огонь ее… за чернокнижье двух зрачков чернейших» (Сказка о дожде)

Для Ахмадулиной сочинение стихов ни в коем случае не противоположно миру, а наоборот, посвящено разгадке заложенных в нее культурой смыслов, их усилению, актуализации. Некоторые критики, как например Бенедикт Сарнов, упрекали Ахмадулину в манерности и расплывчатости. В то же время, искусство и есть — украшение рутины, в нем есть игра. Многие ее рассказы похожи на пьесы («Приключение в антикварном магазине»), или новеллы : («Сказка о дожде»).

В то же время, искусство и есть — украшение рутины, в нем есть игра. Многие ее рассказы похожи на пьесы («Приключение в антикварном магазине»), или новеллы : («Сказка о дожде»).

Стихи Беллы Ахмадулиной особенные — обволакивающие, растянутые, и каждое слово на своем месте. «Как дышит, так и пишет, — сказал про ее творчество Окуджава. — Это редкое качество, оно говорит о подлинности горения».

Погруженная во внутренний мир, и видящая все краски современности – это и дало ей небывалый успех. Белла была ранимая, но общительная, очень любила друзей, ее отличала воздушность, эфемерность. Недаром жена Ваксона в книге «Таинственная страсть» говорит: «она ненастоящая». Сначала мы ощущаем полет фантазии, уход в третье измерение, но потом – возвращение на грешную землю. И такая игра с образами завораживает. Обыденные, да и грустные, вещи у нее обретают красоту «грипп в октябре», и даже в печальной больнице «Больница» она видит чугунных львов во дворе.

При этом она очень точна и мастерски не теряет чувство реальности, Белла Ахмадулина вообще видела суть. Стихи ее часто диалогичны, например: «Странный гость», или «Приключение в антикварном магазине». В этом стихотворении встает фигура Пушкина. Его возлюбленная предпочла поэта…антиквару . Символично, что она умирает вместе с поэтом. И от горя он стал бессмертным. Но героиня выбрала Пушкина «Красу портрета».

Стихи ее часто диалогичны, например: «Странный гость», или «Приключение в антикварном магазине». В этом стихотворении встает фигура Пушкина. Его возлюбленная предпочла поэта…антиквару . Символично, что она умирает вместе с поэтом. И от горя он стал бессмертным. Но героиня выбрала Пушкина «Красу портрета».

«Гостить у художника» — говорит о предчувствии событий

«о скромность холста, пока срок не пришел».

Особенность ее эстетики в том, что она – не сторонний наблюдатель красоты, она сама внутри нее и сливается с ней. Ее стихи – прекрасное в самом прямом смысле этого слова. Ее поэзия неотделима от любви, ее любовь органично впитывает в себя всю эстетику и нюансы. Есть печаль, но все тонко, она играет полутонами.

Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко изобрели рифмы, которые стали называть «ахмадулинскими»: «пропеллер – проверил». Это — ассонансные рифмы. Также она использовала паронимические рифмы, нередко глагольные, но тоже неожиданные ;»плакать — плавать», «пригубил — погубил».

Как сказал А. Т. Твардовский: «Она слышит рифму, где ее никто не услышит. В ее стихах неожиданные рифмы. Они возникают, когда их совсем не ждешь.»

Стихотворная речь, у нее витиевата «К той грамоте витиеватой». Говорят, что так же высокопарна она была в жизни. Она жила в поле прекрасного. Ахмадулина — автор множества переводов. И она переносит в русский язык волшебство романтики «как мальчик этот прав, что говорит о да» — эти стихи Галактиона Табидзе в ее переводе стали песней.

Стоит отдельно сказать о прозе Ахмадулиной. Как правило, она больше, чем стихи, раскрывает автора. Проза у нее опирается на биографию. Но иногда сильно отталкивается от нее. « Много собак и собака» хороша сама по себе, но особенно, если знаешь биографию Василия Аксенова. Рассказы ее часто ведают неизвестное о известном. Они психологичны. И в них много от греческой мифологии. Их тоже, безусловно можно отнести к традициям акмеизма. В рассказе «Нечаяние» Ахмадулина рассказывает, как они гостили у тети Дюни в Вологде, Борис Мессерер рисовал там монастыри. Белла записывала фольклор Дюни. «Помнишь, как мы рисовали вдвоем с дождем». Проза Ахмадулиной очень глубокая, энциклопедичная, с богатыми ассоциациями в прошлое и настоящее, но язык несколько вязок. Он передает не столько действие, сколько ассоциацию с ним — то, о чем оно напоминает. У нее бывают и четкие стихи, когда она «знает ответ», и часто — расплывчатые, когда она доискивается. Четкие стихи, на мой взгляд, сильнее.

Белла записывала фольклор Дюни. «Помнишь, как мы рисовали вдвоем с дождем». Проза Ахмадулиной очень глубокая, энциклопедичная, с богатыми ассоциациями в прошлое и настоящее, но язык несколько вязок. Он передает не столько действие, сколько ассоциацию с ним — то, о чем оно напоминает. У нее бывают и четкие стихи, когда она «знает ответ», и часто — расплывчатые, когда она доискивается. Четкие стихи, на мой взгляд, сильнее.

Белла Ахмадулина имела много друзей среди известных писателей. Она очень любила Булата Окуджаву писала не только много посвящений ему, но и эссе «устройство личности».

Пришли 90е годы. Стихи Беллы Ахмадулиной стали реалистичнее. Их лирическая героиня — самая обычная женщина, но…наделенная фантазией. Стихотворение «Фабрика Большевик» — про кондитерскую фабрику, написано в традициях цеховой поэзии. Символична ее баллада «Прощание с елкой». Вынос елки порождает конфликт христианства с язычеством, и огорчение детей и собак, и бренность жизни. Позже она напишет целый цикл стихотворений о елке. «Видение розы» повествует о внутреннем конфликте. В 1976 году в Швейцарии поэтесса осуществила свою мечту — встретилась с В. Набоковым. Тогда он был напечатан только за границей. А в 1996 году Ахмадулина пишет: «Теперь книги Набокова можно взять на прилавке и в библиотеке, но я помышляю о чем-то большем и высшем, имеющем быть и делиться».

«Видение розы» повествует о внутреннем конфликте. В 1976 году в Швейцарии поэтесса осуществила свою мечту — встретилась с В. Набоковым. Тогда он был напечатан только за границей. А в 1996 году Ахмадулина пишет: «Теперь книги Набокова можно взять на прилавке и в библиотеке, но я помышляю о чем-то большем и высшем, имеющем быть и делиться».

Белла Ахмадулина – горячая поклонница поэзии Серебряного века. Анна Ахматова была ее кумиром. У нее были три короткие встречи с Анной Андреевной, она посвятила ей стихи, символично было сходство их фамилий…»Но мое и ее имена были схожи основой кромешной…» Ахмадулина дружила с сестрой Марины Цветаевой, Анастасией Ивановной. В 1976 году читала в Литинституте доклад про Цветаеву. Она равнялась на Марину. Написала стихотворение «Она и я», но Цветаева казалась ей недосягаемой. «Марина Ивановна, исходя из Пушкина, вела нас к иному слову… я же теперь полагаю, что приходится вести немножечко туда, к былой речи… Обратно к истокам.»

Анастасия Цветаева была тоже в Тарусе, они с Ахмадулиной общались. Знала Белла Ахатовна и Надежду Яковлевну Мандельштам.

Знала Белла Ахатовна и Надежду Яковлевну Мандельштам.

В 1998 году у Ахмадулиной ухудшается здоровье, она лечится в Боткинской больнице.

Она пишет поэму «Возле елки» (Глубокий обморок»). Она видит новую реальность

«Не благостны над Волгою закаты,

И кимрских жен послала нищета

В Москву, на ловлю нищенской зарплаты»

Источник стихов у нее — неуют.

«Покинутость детей, и дружб разъединенье, и одиночеств скит — вот родина стихов».

И интересное медицинское наблюдение: «Не так ли мозг вникает в образ мозга.»

Для нее, талантливой поэтессы, как ни странно, графоман — скорее похвала, чем ругательство. В поэме «Возле елки» она вновь возвращается к новогодним стихам. Только теперь они — о бренности мира. «Вот и вздумалось: образ обобранной ели близок славе любой…» В чем-то она повторяет отдельные строки от ранних стихов, но тон нового — минорен. Она сравнивает елку с собой. В стихотворении «Ночь под рождество» поэтесса вспоминает свое атеистическое детство, когда она уже тайком верила в Бога, там же отсылки к «Вию» Гоголя. Ее бабушка в бомбоубежище читала Гоголя. Мы видим образ Света и Тьмы.

Ее бабушка в бомбоубежище читала Гоголя. Мы видим образ Света и Тьмы.

Интересно по форме стихотворение «Окоем и луна» . Здесь и отсылка к Цветаевой, и аллитерации — околиц, окраин, око. Подобные ассоциации и созвучия вообще, характерны для нее. И в ее творчестве образ Луны сквозной «Бессчетных измышлений героиня», символ таинственности , вдохновения. Но сейчас на небе нет (или не видно) луны, «знать черт ее присвоил окаемный».

Многие писали поэтессе письма, как стать писателем? Она отвечала, что надо писать, когда нельзя иначе. Одному из таких поэтов она ответила в главе «Послание». В стихотворении «Девочка с персиками» мы снова возвращаемся в прошлое, в 19 век, и картина Серова оживает под ее пером.

Писательство было ее крестом, и в то же время она сравнивала работу с пиром:

«Стол празднества — в моих черновиках». Ее талант обязывал «сводничать чернилам и бумаге». Ведь у поэта слово — уже одна из материй.

И правда, «Словно — дрожь между сердцем и сердцем,

Есть меж словом и словом игра.

Дело лишь за бесхитростным средством

Обвести ее вязью пера» («Это я»)

Литература:

Липовецкий М.Н. Современная русская литература, 1950 — 1990 годы, том 2, Москва, «Академия», 2006 г

Белла Ахмадулина «Влечет меня старинный слог». Москва Эксмо-прес, 2001 г.

Белла Ахмадулина. Шарманки детская душа. Эксмо, 2007 г

РОМАНТИКА АКМЕИЗМА

(О произведениях Беллы Ахмадулиной)

Беллу Ахмадулину причисляют к неоакмеистам — шестидесятникам.

Акмеизм — это традиция, заложенная Ахматовой, Гумилевым и Анненским. Из поэтов военной поры это — С. Липкин, А. Кушнер… Не будучи связанными какими-либо групповыми отношениями, эти поэты исповедуют сходные эстетические принципы — для них характерна ориентация стиха на постоянный (более или менее явный) цитатный диалог с классическими текстами, стремление обновить традиции, не разрывая с ними, необыкновенно развитое чувство историзма, противостоянии культуры хаосу, внимание к драматическим отношениям между мировой культурой, русской историей и личной памятью автора.

Если делить поэзию на «контекстную» и «цитатную» — то это классическая «цитатная» поэзия. Вместе с тем, шестидесятники переместили акмеистическую поэтику в измерение элегической традиции. Ахмадулина наиболее близка к романтической элегии, ее зрение сосредоточено на том, как «Старинный слог», напор ассоциаций, уходящих, а точнее, уводящих в память культуры, преображает настоящее по воле вдохновленного поэта. Не случайно, одна из главных ее книг так и называется : «Влечет меня старинный слог». на — сторонница русской старины позапрошлого века.

«Что пользы — днем с огнем искать

Снег прошлогодний, ветер в поле?

Но кто-то должен так стоять

Всю жизнь возможную — и доле».

(посв. Льву Копелеву)

Ахмадулина стала одним из голосов поколения «шестидесятников». Она не только дружила с этими людьми. Ее эстетика по своей природе была романтической, и в этом смысле она действительно ближе к Евтушенко и Вознесенскому, чем к Тарковскому и Кушнеру. Вместе с тем, последовательно выстраивая свой лирический мир в диалоге с мирами культурных традиций, она создала романтический вариант неоакмеизма.

Вот, например, отрывок: «Да, то, другое, разве знало страх,

когда шалило голосом так смело,

само, как смех, смеялось на устах,

и плакало, как плач, если хотело? («Другое»)

Для Ахмадулиной всегда и обязательно «Вначале было слово». У нее Поэт как бы заменяет собой воспетый ей мир. Он как бы вновь творит мир.

«Да, было ль в самом деле это?

Но мы, когда отражены

В сияющих зрачках поэта,

равны тому, чем жить должны.» (Запоздалый ответ Павлу Неруде).

Чтобы природный мир стал живым, он должен быть прочитан как книга:

В окне, как в чуждом букваре

Неграмотным ищу я взглядом…

В ее творчестве есть что-то мистическое. Недаром она пишет «В огонь ее… за чернокнижье двух зрачков чернейших» (Сказка о дожде)

Для Ахмадулиной сочинение стихов ни в коем случае не противоположно миру, а наоборот, посвящено разгадке заложенных в нее культурой смыслов, их усилению, актуализации. Некоторые критики, как например Бенедикт Сарнов, упрекали Ахмадулину в манерности и расплывчатости. Но искусство и есть — украшение рутины, в нем есть игра. Многие ее рассказы похожи на пьесы («Приключение в антикварном магазине»), или новеллы : («Сказка о дожде»).

Но искусство и есть — украшение рутины, в нем есть игра. Многие ее рассказы похожи на пьесы («Приключение в антикварном магазине»), или новеллы : («Сказка о дожде»).

Стихи Беллы Ахмадулиной особенные — обволакивающие, растянутые, и каждое слово на своем месте. «Как дышит, так и пишет, — сказал про ее творчество Окуджава. — Это редкое качество, оно говорит о подлинности горения».

Погруженная во внутренний мир, и видящая все краски современности – это и дало ей небывалый успех. Белла была ранимая, но общительная, очень любила друзей, ее отличала воздушность, эфемерность. Недаром жена Ваксона в книге «Таинственная страсть» говорит: «она ненастоящая». Сначала мы ощущаем полет фантазии, уход в третье измерение, но потом – возвращение на грешную землю. И такая игра с образами завораживает. Обыденные вещи у нее обретают красоту «грипп в октябре», при этом она мастерски не теряет чувство реальности. Белла Ахмадулина вообще видела суть. Стихи ее часто диалогичны, например: «Странный гость», или «Приключение в антикварном магазине». В этом стихотворении встает фигура Пушкина. Его возлюбленная предпочла поэта…антиквару . Символично, что она умирает вместе с поэтом. И от горя он стал бессмертным. Но героиня выбрала Пушкина «Красу портрета».

В этом стихотворении встает фигура Пушкина. Его возлюбленная предпочла поэта…антиквару . Символично, что она умирает вместе с поэтом. И от горя он стал бессмертным. Но героиня выбрала Пушкина «Красу портрета».

«Гостить у художника» — говорит о предчувствии событий

«о скромность холста, пока срок не пришел».

Особенность ее эстетики в том, что она – не сторонний наблюдатель красоты, она сама внутри нее и сливается с ней. Ее стихи – прекрасное в самом прямом смысле этого слова. Ее поэзия неотделима от любви, ее любовь органично впитывает в себя всю эстетику и нюансы. Есть печаль, но все тонко, она играет полутонами.

Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко изобрели рифмы, которые стали называть «ахмадулинскими»: «пропеллер – проверил». Это — ассонансные рифмы. Также она использовала паронимические рифмы, нередко глагольные, но тоже неожиданные ;»плакать — плавать», «пригубил — погубил».

Как сказал А. Т. Твардовский: «Она слышит рифму, где ее никто не услышит. В ее стихах неожиданные рифмы. Они возникают, когда их совсем не ждешь.»

Они возникают, когда их совсем не ждешь.»

Стихотворная речь, у нее витиевата «К той грамоте витиеватой». Говорят, что так же высокопарна она была в жизни. Она жила в поле прекрасного. Даже в печальной больнице «Больница» она видит чугунных львов во дворе.

Ахмадулина — автор множества переводов. И она переносит в русский язык волшебство романтики «как мальчик этот прав, что говорит о да» — эти стихи Галактиона Табидзе в ее переводе стали песней.

Стоит отдельно сказать о прозе Ахмадулиной. Как правило, она больше, чем стихи, раскрывает автора. Проза у нее опирается на биографию. Но иногда сильно отталкивается от нее. « Много собак и собака» хороша сама по себе, но особенно, если знаешь биографию Василия Аксенова. Рассказы ее часто ведают неизвестное о известном. Они психологичны. И в них много от греческой мифологии. Их тоже, безусловно можно отнести к традициям акмеизма. В рассказе «Нечаяние» Ахмадулина рассказывает, как они гостили у тети Дюни в Вологде, Борис Мессерер рисовал там монастыри. Белла записывала фольклор Дюни. «Помнишь, как мы рисовали вдвоем с дождем». Проза Ахмадулиной очень глубокая, энциклопедичная, с богатыми ассоциациями в прошлое и настоящее, но язык несколько вязок. Он передает не столько действие, сколько ассоциацию с ним — то, о чем оно напоминает. У нее бывают и четкие стихи, когда она «знает ответ», и часто — расплывчатые, когда она доискивается. Четкие стихи, на мой взгляд, сильнее.

Белла записывала фольклор Дюни. «Помнишь, как мы рисовали вдвоем с дождем». Проза Ахмадулиной очень глубокая, энциклопедичная, с богатыми ассоциациями в прошлое и настоящее, но язык несколько вязок. Он передает не столько действие, сколько ассоциацию с ним — то, о чем оно напоминает. У нее бывают и четкие стихи, когда она «знает ответ», и часто — расплывчатые, когда она доискивается. Четкие стихи, на мой взгляд, сильнее.

Белла Ахмадулина имела много друзей среди известных писателей. Она очень любила Булата Окуджаву писала не только много посвящений ему, но и эссе «устройство личности».

Пришли 90е годы. Стихи Беллы Ахмадулиной стали реалистичнее. Их лирическая героиня — самая обычная женщина, но…наделенная фантазией. Стихотворение «Фабрика Большевик» — про кондитерскую фабрику, написано в традициях цеховой поэзии. Символична ее баллада «Прощание с елкой».Вынос елки порождает конфликт христианства с язычеством, и огорчение детей и собак, и бренность жизни. Позже она напишет целый цикл стихотворений о елке. «Видение розы» повествует о внутреннем конфликте. В 1976 году в Швейцарии поэтесса осуществила свою мечту — встретилась с В. Набоковым. Тогда он был напечатан только за границей. А в 1996 году Ахмадулина пишет: «Теперь книги Набокова можно взять на прилавке и в библиотеке, но я помышляю о чем-то большем и высшем, имеющем быть и делиться».

«Видение розы» повествует о внутреннем конфликте. В 1976 году в Швейцарии поэтесса осуществила свою мечту — встретилась с В. Набоковым. Тогда он был напечатан только за границей. А в 1996 году Ахмадулина пишет: «Теперь книги Набокова можно взять на прилавке и в библиотеке, но я помышляю о чем-то большем и высшем, имеющем быть и делиться».

Анна Ахматова была ее кумиром. У нее были три короткие встречи с Анной Андреевной, она посвятила ей стихи, символично было сходство их фамилий…»Но мое и ее имена были схожи основой кромешной…» Ахмадулина дружила с сестрой Марины Цветаевой, Анастасией Ивановной. В 1976 году читала в Литинституте доклад про Цветаеву. Она равнялась на Марину. Написала стихотворение «Она и я», но Цветаева казалась ей недосягаемой. «Марина Ивановна, исходя из Пушкина, вела нас к иному слову…я же теперь полагаю, что приходится вести немножечко туда, к былой речи…Обратно к истокам.»

Анастасия Цветаева была тоже в Тарусе, они с Ахмадулиной общались. Знала Белла Ахатовна и Надежду Яковлевну Мандельштам.

В 1998 году у Ахмадулиной ухудшается здоровье, она лечится в Боткинской больнице.

Она пишет поэму «Возле елки» (Глубокий обморок»). Она видит новую реальность

«Не благостны над Волгою закаты,

И кимрских жен послала нищета

В Москву, на ловлю нищенской зарплаты»

Источник стихов у нее — неуют.

«Покинутость детей, и дружб разъединенье, и одиночеств скит — вот родина стихов».

И интересное медицинское наблюдение: «Не так ли мозг вникает в образ мозга.»

Для нее, талантливой поэтессы, как ни странно, графоман — скорее похвала, чем ругательство. В поэме «Возле елки» она вновь возвращается к новогодним стихам. Только теперь они — о бренности мира. «Вот и вздумалось: образ обобранной ели близок славе любой…» В чем-то она повторяет отдельные строки от ранних стихов, но тон нового — минорен. Она сравнивает елку с собой. В стихотворении «Ночь под рождество» поэтесса вспоминает свое атеистическое детство, когда она уже тайком верила в Бога, там же отсылки к «Вию» Гоголя. Ее бабушка в бомбоубежище читала Гоголя. Мы видим образ Света и Тьмы.

Ее бабушка в бомбоубежище читала Гоголя. Мы видим образ Света и Тьмы.

Интересно по форме стихотворение «Окоем и луна» . Здесь и отсылка к Цветаевой, и ассоциации — околиц, окраин, око. Подобные ассоциации и созвучия вообще, характерны для нее. И в ее творчестве образ Луны сквозной «Бессчетных измышлений героиня», символ таинственности , вдохновения. Но сейчас на небе нет (или не видно) луны, «знать черт ее присвоил окаемный»

Многие писали поэтессе письма, как стать писателем? Она отвечала, что надо писать, когда нельзя иначе. Одному из таких поэтов она ответила в главе «Послание». В стихотворении «Девочка с персиками» мы возвращаемся в 19 век, и картина Серова оживает под ее пером.

Писательство было ее крестом, и в то же время она сравнивала работу с пиром:

«Стол празднества — в моих черновиках». Ее талант обязывал «сводничать чернилам и бумаге». Ведь у поэта слово — уже одна из материй.

И правда, «Словно — дрожь между сердцем и сердцем,

Есть меж словом и словом игра.

Дело лишь за бесхитростным средством

Обвести ее вязью пера» («Это я»)

Литература:

Липовецкий М.Н. Современная русская литература, 1950 — 1990 годы, том 2, Москва, «Академия», 2006 г

Белла Ахмадулина «Влечет меня старинный слог». Москва Эксмо-прес, 2001 г.

Белла Ахмадулина. Шарманки детская душа. Эксмо, 2007 г

Мандельштам, Осип (1891–1938) — Утро акмеизма

Утро акмеизма

«Вид Храма Христа Спасителя, Москва»

Михаил Маркианович Гермачев (русский, 1868-1930)

Artvee

Переведено А. С. Кляйном © Copyright 2022. Все права защищены.

Эта работа может быть свободно воспроизведена, храниться и передаваться в электронном или ином виде для любого 0015 некоммерческое назначение . Применяются условия и исключения.

Содержание

- я

- II

- III

- IV

- В

- VI

I

Учитывая эмоциональный накал, связанный с произведениями искусства, желательно, чтобы обсуждения искусства отличались наибольшей сдержанностью. Для подавляющего большинства произведение искусства действительно привлекательно, потому что его освещает мировоззрение художника. В то же время стиль художника — лишь орудие, средство для достижения цели, как молоток в руках рабочего, а единственный реальный объект в поле зрения — само произведение.

Для подавляющего большинства произведение искусства действительно привлекательно, потому что его освещает мировоззрение художника. В то же время стиль художника — лишь орудие, средство для достижения цели, как молоток в руках рабочего, а единственный реальный объект в поле зрения — само произведение.

Самой большой целью художника является существование. Он не желает никакого другого рая, кроме «бытия», и когда другие говорят о «реальности», он только криво улыбается, зная бесконечно более убедительную реальность искусства. Математик, выполняющий сложную математическую операцию, вызывает у нас определенное благоговение. Но слишком часто мы упускаем из виду тот факт, что поэт возводит эту сложность в десятую степень и что скромное на вид произведение часто обманывает нас в том, что касается чрезвычайно сжатой реальности, которой оно обладает.

Реальность поэзии — это слово «само по себе». Излагая свою мысль как можно точнее, но не обязательно в поэтической форме, я говорю главным образом знаками, а не словами. Например, глухие и немые прекрасно понимают друг друга, а железнодорожные сигналы выполняют свои сложные функции, не прибегая к помощи слов. Таким образом, если смысл есть его истинное содержание, то все остальное, что касается слова, есть лишь механический придаток, который только мешает быстрой передаче мысли. Слово «само по себе» возникло медленно. Постепенно, один за другим, все элементы слова были подведены под понятие «форма», тогда как только сознательное значение, Логос, продолжает произвольно и ошибочно считаться «содержанием». Логос только проигрывает, получая эту ненужную честь. Логос необходимо рассматривать так же, как и другие элементы слова. Футуристы бездумно игнорировали это и по существу повторяли грубые ошибки своих предшественников.

Например, глухие и немые прекрасно понимают друг друга, а железнодорожные сигналы выполняют свои сложные функции, не прибегая к помощи слов. Таким образом, если смысл есть его истинное содержание, то все остальное, что касается слова, есть лишь механический придаток, который только мешает быстрой передаче мысли. Слово «само по себе» возникло медленно. Постепенно, один за другим, все элементы слова были подведены под понятие «форма», тогда как только сознательное значение, Логос, продолжает произвольно и ошибочно считаться «содержанием». Логос только проигрывает, получая эту ненужную честь. Логос необходимо рассматривать так же, как и другие элементы слова. Футуристы бездумно игнорировали это и по существу повторяли грубые ошибки своих предшественников.

Для акмеистов, Логоса, сознательное значение слова является такой же прекрасной «формой», как его музыка для символистов.

Если у футуристов слово «само по себе» еще ползает на четвереньках, то с появлением акмеизма оно впервые занимает более достойное и вертикальное положение и входит в каменный век своего существования.

II

Клинок акмеизма не кинжал и не жало декаданса. Акмеизм для тех, кто, одержимый созидательным духом, не отказывается трусливо от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы пробудить и использовать архитектурно дремлющие в ней силы. Архитектор говорит: «Я строю, значит, я прав». Сознание своей правоты наиболее дорого нам в поэзии. Презрительно отмахиваясь от игры в бирюльки футуристов, для которых нет большего удовольствия, как зацепить спицей трудное слово, мы вносим готику в отношения между словами, подобно тому, как Бах одобрял ее в музыке.

Кто, как не сумасшедший, согласится строить, если он не верит в реальность материала, сопротивление которого он должен преодолеть? Булыжник в руках архитектора превращается в субстанцию, и тот, для кого звук долота, разбивающего камень, не является метафизическим доказательством, не рожден строить. Соловьев испытал неповторимый пророческий ужас перед серыми финскими валунами. Немое красноречие гранитной глыбы взбудоражило его, словно под действием злых чар. Но камень Тютчева, который «скатил с горы, чтобы лечь в долину, оторвался сам собой или сознательно выброшен из руки»; есть слово. Голос материи в этом неожиданном падении подобен звуку членораздельной речи. На этот вызов может ответить только архитектура. Акмеист благоговейно поднимает таинственный камень Тютчева и кладет его в основание своего здания. Камень как бы жаждал иного существования. Он обнаружил скрытую в нем потенциально динамическую способность — как будто его попросили стать частью прыжка с прыжком, чтобы участвовать в этом радостном взаимодействии с себе подобными.

Но камень Тютчева, который «скатил с горы, чтобы лечь в долину, оторвался сам собой или сознательно выброшен из руки»; есть слово. Голос материи в этом неожиданном падении подобен звуку членораздельной речи. На этот вызов может ответить только архитектура. Акмеист благоговейно поднимает таинственный камень Тютчева и кладет его в основание своего здания. Камень как бы жаждал иного существования. Он обнаружил скрытую в нем потенциально динамическую способность — как будто его попросили стать частью прыжка с прыжком, чтобы участвовать в этом радостном взаимодействии с себе подобными.

III

Символисты не были хорошими домоседами. Они любили путешествовать и чувствовали себя плохо и неуютно в клетке организма, равно как и в той мировой клетке, которую Кант построил с помощью своих «Категорий». Чтобы строить успешно, первое требование — подлинное благоговение перед трехмерным пространством — видеть его не как бремя или случайность, а как богоданный дворец. В самом деле, что сказать о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в сердце своем презирает его и думает только о том, как бы его перехитрить? Строить можно только во имя «трех измерений», поскольку они являются предварительным условием любой архитектуры. Вот почему архитектор должен быть домоседом, и вот почему символисты были плохими архитекторами. Строить — значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство.

Вот почему архитектор должен быть домоседом, и вот почему символисты были плохими архитекторами. Строить — значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство.

IV

Уникальность человека, то, что делает его индивидуумом, подразумевается нами и включается в гораздо более значимое понятие организма. Мы, акмеисты, разделяем любовь к телу и его организации с блестящим физиологическим Средневековьем. В погоне за изощренностью девятнадцатый век потерял секрет истинной сложности. То, что в тринадцатом веке казалось естественным развитием их концепции организма, готический собор, теперь считается эстетически чудовищным: Нотр-Дам — это торжество физиологии в ее дионисийском веселье. Мы больше не хотим развлекаться блужданием по его «лесу символов», потому что у нас есть более дремучий, девственный лес — духовная физиология, бесконечная сложность нашего собственного темного организма.

Средневековье, по-своему определяя удельный вес человека, прочувствовало их, и дало им признание среди других, вне зависимости от ранга. Звание мастера применялось охотно и без колебаний, а самый скромный ремесленник, самый низкий приказчик обладал секретом солидной важности, благочестивого достоинства, столь характерного для той эпохи. Да; Европа прошла через лабиринт тонко-решетчатой культуры, где абстрактное бытие, неприкрашенное личное существование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая близость, связывающая народ, столь чуждая по духу «равенству и братству» Великой революции. Нет ни равенства, ни соперничества, а только соучастие существ в заговоре против пустоты и небытия.

Звание мастера применялось охотно и без колебаний, а самый скромный ремесленник, самый низкий приказчик обладал секретом солидной важности, благочестивого достоинства, столь характерного для той эпохи. Да; Европа прошла через лабиринт тонко-решетчатой культуры, где абстрактное бытие, неприкрашенное личное существование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая близость, связывающая народ, столь чуждая по духу «равенству и братству» Великой революции. Нет ни равенства, ни соперничества, а только соучастие существ в заговоре против пустоты и небытия.

Любите существование вещи больше, чем саму вещь, и свое собственное существо больше, чем самого себя; это высшая заповедь акмеизма.

V

X=X, какая красивая тема для стихов. Символизм, томясь, не нашел того закона тождества, который акмеизм принимает за свой лозунг, предлагая его вместо символистского сомнительного « a realibus ad realiora» (ивановское « от реальности к большей реальности »). Умение удивляться – главная добродетель поэта. Как же не удивиться этому плодотворнейшему из законов, закону тождества? Кто проникается изумленным благоговением перед этим законом, тот несомненно поэт. Признавая суверенитет закона тождества, поэзия получает пожизненное право на все сущее без условий и ограничений. Логика — это царство неожиданностей. Думать логически — значит бесконечно удивляться. Мы любим логические доказательства музыки. Для нас логическая связь — это не уличная песня, а симфония с хором и органом, настолько вдохновенная и такая вызывающая, что дирижеру приходится напрягать все свое мастерство, чтобы удержать исполнителей в руках.

Умение удивляться – главная добродетель поэта. Как же не удивиться этому плодотворнейшему из законов, закону тождества? Кто проникается изумленным благоговением перед этим законом, тот несомненно поэт. Признавая суверенитет закона тождества, поэзия получает пожизненное право на все сущее без условий и ограничений. Логика — это царство неожиданностей. Думать логически — значит бесконечно удивляться. Мы любим логические доказательства музыки. Для нас логическая связь — это не уличная песня, а симфония с хором и органом, настолько вдохновенная и такая вызывающая, что дирижеру приходится напрягать все свое мастерство, чтобы удержать исполнителей в руках.

Как убедительна музыка Баха! Какая сила доказательства! Доказательство за доказательством до конца: принимать что-либо на веру недостойно художника; поверхностно и скучно…

Мы не можем летать, мы можем только взбираться на башни, которые строим для себя.

VI

Художники Средневековья дороги нам тем, что они обладали в высокой степени чувством границы и разделения. Они никогда не путали разные плоскости, а потому относились к потустороннему миру с большой сдержанностью. Их благородная смесь рациональности и мистицизма, их ощущение мира как живого равновесия позволяет нам относиться к их эпохе и черпать силы из романского стиля, возникшего на их почве около 1200 года.0005

Они никогда не путали разные плоскости, а потому относились к потустороннему миру с большой сдержанностью. Их благородная смесь рациональности и мистицизма, их ощущение мира как живого равновесия позволяет нам относиться к их эпохе и черпать силы из романского стиля, возникшего на их почве около 1200 года.0005

Докажем свою правоту так, чтобы вся цепь причин и следствий от альфы до омеги вздрогнула в ответ на нас.

Написано в 1912 или 1913 г. Впервые опубликовано в 1919 г.

Акмеизм | Emswam

Крещение Иисуса» ~ Андрей Рублев; Благовещенский собор, Москва

[ Это эссе было переведено на тамильский язык журналом Padhaakai и опубликовано им в январско-февральском номере https://padhaakai.com/2020/02/10/168693/ ]

Русская литература, какой мы ее знаем, зародилась в восемнадцатом веке под астральным влиянием двух великих людей — Державина и Карамазина. Державин был первым национальным поэтом России, а Карамазин — первым отечественным историком, чье двенадцатитомное изложение русской истории до сих пор является источником взыскательной научной эрудиции.

До этого сохранились две эпические поэмы, датированные двенадцатым веком: «Киевская летопись» и «Повесть о набеге князя Игоря». Последнее, в особенности, является очень любимым культурным влиянием, и, как и большинство подобных мировых эпосов, оно также имеет странную мистику утраты и открытия заново. Не раз, а дважды¹!

Вопрос о том, почему русская литература пустила корни и расцвела лишь в восемнадцатом веке, является предметом пристального внимания ученых. Несмотря на географическую связь с Европой, Россию не затронули перемены, пронесшиеся по интеллектуальной и литературной Европе в XVII и XVIII веках; перемены, наступившие вслед за Реформацией и Возрождением. Историки связывают это с барьером, воздвигнутым Великим расколом, который должен был стать предшественником железного занавеса.

Но за несколько столетий произошла грандиозная культурная и интеллектуальная интеграция Европы и России; тот, который возродился в последнее время (хотя и с перерывами) с распадом Советского Союза. Эти совместные обмены, установленные Петром Великим, были покорно продолжены его преемниками: императрицами, Елизаветой и Екатериной (Екатериной Великой). В этот головокружительный период многие идеи Просвещения были поддержаны русским двором² с монархией, которая была внимательна к необходимости передачи власти и ликвидации крепостного права.

Эти совместные обмены, установленные Петром Великим, были покорно продолжены его преемниками: императрицами, Елизаветой и Екатериной (Екатериной Великой). В этот головокружительный период многие идеи Просвещения были поддержаны русским двором² с монархией, которая была внимательна к необходимости передачи власти и ликвидации крепостного права.

В истории есть множество прогрессивных предложений, которые были внезапно нарушены расположением обстоятельств. На этот раз именно взрыв Французской революции затормозил то, что могло бы стать совсем другой историей России. Вместо этого после революций монархия стремилась стабилизировать дела, вернувшись к своей укоренившейся и знакомой практике автократии.

Внук Екатерины, царь Александр I, верил в ограниченный либерализм и был открыт для реформ, но ряд войн, покушений и социальных волнений заставили его изменить свою позицию. Именно при его внуке, Александре III, которого называли «царем-освободителем», произошло окончательное освобождение крепостных, отмена крепостного права и наступил период (во второй половине XIX века), когда русская литература расцвела в полную силу. Он обеспечил свободу литературного выражения и позволил ему беспрепятственно процветать во время своего правления.

Он обеспечил свободу литературного выражения и позволил ему беспрепятственно процветать во время своего правления.

. . .

«Всадница» ~ Карл Брюллов; Третьяковская галерея, Москва

От своего блестящего поэтического начала с Державина и Пушкина русская литература за пять десятилетий, охватывающих период с 1840 по 1890 год, проложила необыкновенный путь, не имеющий аналогов в мире. Мировая литература не имеет себе равных литературное излияние этого периода, породившее величайшие произведения Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова, Лармонтова, Афанасия Фета, Блока и многих других. Но для русской поэзии это был период затишья. Он отошел от центра внимания и играл вторую скрипку перед прозой. К счастью, вскоре эта интерлюдия сменилась славным вторым пришествием поэзии в двадцатом веке с лавиной стихов знаковых поэтов, женщин и мужчин, которые нашли новые способы выражения. Их слова стали бессмертной классикой и переведены на многие языки мира.

Этот экстраординарный синхронный отклик поэзии и литературы на социально-политические изменения на протяжении двух столетий был нанесен на карту литературных эпох, основанных на основных философских настроениях каждого периода времени, которые находили литературное выражение в стихах.

- Золотой век — 1800-1835 гг.): Это было время Пушкина и его Плеяды. Это была эпоха Просвещения, сочетавшая в себе идеи неоклассицизма и романтизма³.

- Эпоха романтизма — (1835-1845): Поэт Лермонтов, чей подход к поэзии принято называть байроническим, был одним из величайших русских поэтов-романтиков. Его влияние было велико в это время.

- Эпоха реализма — (1840-1890): Этот период отмечен расцветом русского романа. Это было время Тургенева, Достоевского и Толстого.

«Девятый вал» ~ Иван Айвазовский; Третьяковская галерея, Москва

Поэтом эпохи упадка поэзии был Афанасий Фет. Он отрекся от распространенного мнения о том, что искусство существует для определенной цели, и вместо этого поддержал мнение, что искусство существует только ради искусства. Все писатели, которые не были реалистами (которые не обращались к социальным и политическим проблемам через свою поэзию), были осуждены влиятельными критиками⁴, которые осудили поэзию как средство, не подходящее для выражения современных проблем. Следовательно, к 1860 г. существовал лагерь «гражданских поэтов», писавших стихи с определенной целью; цель — цель, которая заключалась в воспитании общественного сознания. Итак, в то время как в Англии шестидесятых и семидесятых годов девятнадцатого века были такие великие поэты, как Теннисон и Браунинг, во Франции — Бодлер и Верлен; Россия, в свою очередь, не имела⁵.

Следовательно, к 1860 г. существовал лагерь «гражданских поэтов», писавших стихи с определенной целью; цель — цель, которая заключалась в воспитании общественного сознания. Итак, в то время как в Англии шестидесятых и семидесятых годов девятнадцатого века были такие великие поэты, как Теннисон и Браунинг, во Франции — Бодлер и Верлен; Россия, в свою очередь, не имела⁵.

- Серебряный век и символизм — (1890–1912) Серия реакционных движений и политических убийств, совершенных анархистами, заставила королевскую власть и общественность отказаться от участия в прогрессивных реформах. Постоянные волнения снова сместили общее настроение в сторону ностальгии по, казалось бы, более мирному прошлому, и поэзия «искусство для искусства» вновь обрела утраченную благосклонность. Поэты этого века воскрешали Фета и Тютчева и следовали метафизическим мотивам их поэтики. Вторую половину этого периода обычно называют периодом символизма. Иван Бунин и Александр Блок были доминирующими голосами того времени.

Обе группы отказались от гражданской поэзии и вернулись к более ранним образцам для подражания для вдохновения. Даже если французские поэты Бодлер и Верлен оставались сильным внешним влиянием, этот новый урожай поэтов в равной степени полагался на доморощенный опыт. Этот ближайший, внутренний и внутренний поиск определил облик русской поэзии на все оставшееся столетие. Символисты расходились с поэтами fin de siècle , демонстрируя отчетливый теургический элемент в своей поэтике и философских воззрениях. Их вера отошла от шеллингианства⁶ naturophilosophie принят Фетом к более непосредственно религиозному Богу.

Символизм был предшественником русского стиха ХХ века, который стал почитать и любить мир. Во главе ее стояли путеводной звездой два человека — один поэт и другой философ: Афанасий Фет и Владимир Соловьев. Их совместное влияние помогло создать новую форму стиха, эстетика которого была сформирована Фетом с богословским налетом Соловьева.

Несмотря на обращение к более ранней форме поэзии, символизм продолжал отстаивать интересы гражданского общества и играл неотъемлемую роль в интеллектуальном брожении своего времени. Но его структура и форма были высокопарными — почти элитарными — и вскоре он впал в немилость в тени русской революции. Многовековая монархия была резко демонтирована и свергнута; Царь Николай II — последний из Романовых — был вынужден отречься от престола, и он вместе со своей семьей был казнен. Ни один член монархии не выжил, и династия встретила свой конец навсегда. Эта катастрофическая череда событий подготовила почву для еще одного реакционного литературного ответа.

«Лежащий поэт» ~ Марк Шагал; Музей Тейт, Лондон

- Эпоха модернизма — (1912-1925): Символизм теперь отвергнут. Его неприятие срослось под влиянием двух групп, каждая из которых по-своему интеллектуальна отреагировала на суматоху того времени. Умеренная группа, называемая акмеистами, придерживалась поэтики символизма, но дистанцировалась от теургических настроений.

Рядом с ними сформировалась более революционная группа — футуристы. Вместе их называют модернистами⁷.

Рядом с ними сформировалась более революционная группа — футуристы. Вместе их называют модернистами⁷.

Гений модернистской русской поэзии имеет на своей вершине четырех великих поэтов — несколько слишком аккуратно распределенных как две женщины и два мужчины; два акмеиста и два футуриста. Акмеисты — Анна Ахматова и Осип Мандельштам и футуристы — Мария Цветаева и Борис Пастернак. Не менее значительными поэтами этого периода были два других поэта — Маяковский и Гумилов; на самом деле Маяковский широко известен как поэт революции.

Литературные начинания этой группы поэтов основывались на различных идеологических и философских подходах. Акмеисты отвергали только мистические грани символизма. Футуристы были более радикальными. Они отказались, в целом, — его философские основы, язык и его «отключение» от реального мира. Для них поэзия была средством, которое позволяло как самовыражение, так и чревовещательный голос для выражения общественного недовольства. Интересно отметить, что многие художники (кубисты), разделявшие общие взгляды на творчество и его цель, объединились с этой группой поэтов и вместе стали известны как кубофутуристы. Используя слова и рисунок, они стремились выразить реальность как опыт — даже исказить язык и формальную форму — чтобы с помощью своего искусства спровоцировать мнение и идею. Видными членами этой группы были художники Шагал, Кандинский и Каменский и поэты Цветаева и Пастернак.

Интересно отметить, что многие художники (кубисты), разделявшие общие взгляды на творчество и его цель, объединились с этой группой поэтов и вместе стали известны как кубофутуристы. Используя слова и рисунок, они стремились выразить реальность как опыт — даже исказить язык и формальную форму — чтобы с помощью своего искусства спровоцировать мнение и идею. Видными членами этой группы были художники Шагал, Кандинский и Каменский и поэты Цветаева и Пастернак.

После революции давно существовавший «Союз художников» был отодвинут на второй план как царское учреждение. Большинство художников и писателей Союза были категорически против революции и ее эксцессов. Кубофутуристы были частью авангардной группы художников, поддержавших большевиков и примкнувших к правительству. Им было передано управление Департаментом изящных искусств, и они, как новые комиссары искусства, взяли на себя грандиозную задачу «построения и организации всех художественных школ и всей художественной жизни страны»⁸. Несмотря на небезосновательное идеологическое расхождение, и кубофутуристы, и акмеисты приписывали вдохновительному влиянию Афанасия Фета сложившееся звучание современной русской просодии. За свою непоколебимую позицию против гражданской поэзии и настойчивость в том, что поэзия должна быть написана только ради искусства — позицию, которая вызвала у него большую изоляцию и страдания, — Фет нашел посмертное одобрение в их почитании.

Несмотря на небезосновательное идеологическое расхождение, и кубофутуристы, и акмеисты приписывали вдохновительному влиянию Афанасия Фета сложившееся звучание современной русской просодии. За свою непоколебимую позицию против гражданской поэзии и настойчивость в том, что поэзия должна быть написана только ради искусства — позицию, которая вызвала у него большую изоляцию и страдания, — Фет нашел посмертное одобрение в их почитании.

«Сталин и Ворошилов в Кремле» ~ Александр Герасимов; Третьяковская галерея, Москва

- Советский период — (1925-1955) Расцвет русского романа был подобен цветку столетнего кактуса — эффектный, но недолгий — и литература начала свой закат под авторитарными репрессиями новый режим. Окончание гражданской войны в России и укрепление большевизма в 1920-е годы вызвали массовый исход художников и писателей в Европу. Некоторые решили уехать добровольно, в то время как другие были активно депортированы правительством.

Ожидаемо, что это имело свои последствия для литературы, и результат вызвал противоречивые отклики внутри и за пределами географических границ России.

Ожидаемо, что это имело свои последствия для литературы, и результат вызвал противоречивые отклики внутри и за пределами географических границ России.

Его место заняли поэзия, рассказ, повесть и драма. Многие прозаики стали переводчиками. В 1932 году коммунистическое государство постановило, что социалистический реализм должен быть единственным рецептом поэзии. Вторая и третья волны эмиграции начались и нарастали вокруг мировой войны, когда русские поэты и литераторы разделились на «советский» и «эмигрантский» лагеря. Эмигранты в основном проживали в Париже и Берлине. По мере того, как их число увеличивалось с каждой волной миграции, они становились значительными и получили два критических обзора: один в Париже, а другой в Праге⁹.

Разделение между двумя группами было основано на поддержке правительства. Эмигранты гордились тем, что противостояли правительству; в то время как Советы считали себя патриотами и борющимися с авторитаризмом изнутри. Конфликт лучше всего завершается словами одного из выдающихся писателей-эмигрантов Алданова: «Эмиграция — великий грех, но порабощение — гораздо больший грех».

Выдающимися писателями-эмигрантами были Иван Бунин (Нобелевский лауреат 1933 года), Набоков, Алданов и поэтесса Марина Цветаева. Советы возглавляли Маяковский — поэт Революции¹⁰ и Сергей Есенин. Оба они были индивидуалистами в душе, но верили в революцию в первые годы ее существования. Есенин быстро разочаровался и возмутился. Его борьба за примирение своих убеждений с убеждениями революции привела к драматическому концу, когда он покончил с собой в возрасте тридцати лет. Маяковский, критиковавший этот акт фатализма; последовал за ним всего пять лет спустя.