«Ветка Палестины», стихотворение Лермонтова. В. И. Коровин

- Устав, документы

- Структура

- Совет ИППО

- Комитет Почетных членов ИППО

- Попечительский совет ИППО

- Заявление-анкета для вступления в ИППО

- Уплата взносов

- Членские и почётные знаки ИППО

- Благотворителям

- Контакты

- О названии Общества

- Присутствие России в Святой Земле

- История ИППО

- Первые Председатели ИППО

- Прославленные в лике святых

- Благотворители ИППО

- Русская Палестина

- ИППО и паломничество

- Школьная деятельность ИППО

- Востоковедение

- ИППО в Бари

- ИППО в России

- In Memoriam

- Династия Романовых

Археология. Издания

Археология. ИзданияЭтот день в истории ИППО

24 декабря 1911 (11 декабря ) состоялось открытие отделения ИППО во Владикавказе.

Архив

class=»col-1-1 pad-col-1-1 mobile-col-1-1 pl-20 pr-20 pb30″>

Проекты

Цитата

Все цитаты

Виртуальный тур

Музей истории ИППО в Москве

Популярные статьи

На Совете ИППО приняты новые члены и награждены отличившиеся

Под председательством Сергея Степашина состоялось заседание Совета ИППО по итогам деятельности Общества в 2022 году

Под председательством Сергея Степашина состоялось итоговое заседание Правления Российского книжного союза

Топ 50

М.

Ю. Лермонтов «Стихи на все времена»

Ю. Лермонтов «Стихи на все времена»загрузка списка…

Описание: Сборник стихотворений. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Ю. Содержание:

Примечание: К 200-летию поэта. | |||

| | |||

Стихотворение Михаила Лермонтова «Как часто в окружении пестрой толпы. Мой Лермонтов Родной все места высокий господский дом

Как часто в окружении пестрой толпы (Лермонтов)

«Как часто в окружении пестрой толпы»

Как часто в окружении пестрой толпы,

Когда передо мной , словно сквозь сон,

Под шум музыки и танца,

Под дикий шепот закаленных речей,

Мелькающие образы бездушных людей,

Правильно затянутые маски,

Когда мои холодные руки касаются

С небрежной дерзостью городских красот

Длинные недрожащие руки, —

Внешне погружённые в их блеск и суету,

Я ласкаю в душе давнюю мечту,

Утраченных лет святые звуки.

И если хоть на миг мне удастся

Быть забытым — воспоминанием о недавней древности

Я лечу вольную, вольную птицу;

И я вижу себя ребенком; а вокруг

Родные все места: высокий усадебный дом

И сад с разрушенной оранжереей;

Зеленая сетка трав укроет спящий пруд,

А за прудом дымится деревня — и встают

Вдали туман над полями.

Я вхожу в темный переулок; сквозь кусты

Глядит вечерний луч, и желтые листы

Шумят под робкими шагами.

И странная тоска стеснит мне грудь:

Я думаю о ней, я плачу и люблю,

Я люблю мечты своего творенья

С глазами, полными лазурного огня,

С розовой улыбкой, как день юный

За рощей первое сияние.

Так царство чудного всемогущего владыки —

Долгие часы я провел в одиночестве

И память о них живет по сей день.

Под бурей мучительных сомнений и страстей,

Словно свежий остров Безобидный среди морей

Цветет в их мокрой пустыне.

Когда, опомнившись, Узнаю обман,

И шум людской толпы спугнет мою мечту,

В праздник незваный гость,

О, как я жажду смутить их веселье,

И смело бросайте им в глаза железный стих,

Наполненный горечью и гневом!

М. Ю. Лермонтов

Ю. Лермонтов

«Как часто окружен пестрой толпой» — творческое произведение в стихотворной форме, созданное в 1840 году Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

Это стихотворение оценивается многими критиками как одно из самых значительных стихотворений Лермонтова, по своему духовному настроению и эмоциональному пафосу близкое к «Смерти поэта». По свидетельству современников, это стихотворение было написано после посещения Лермонтовым маскарада в ночь с 1 на 2 января 1840 года. Публикация повлекла за собой новую травлю поэта, недавно «прощенного». Тема маскарада символична. Сравнивая стихотворение с «Маскарадом», легко понять, что насмешка над особенностями жизни есть не что иное, как подчеркивание поэтом всей фальши светского общества. Воображаемое прошлое, светлые сны соревнуются в сознании поэта с призрачной реальностью, пропитанной ложью и «маской». И ничего, кроме презрения, эта грязь действительности не вызывает в душе Лермонтова.

Литература

- Сборник «Лермонтов «Лирика»» под редакцией Е.

Д. Волжиной.

Д. Волжиной. - Сборник «Избранные стихи Лермонтова» издание 1982 г.

Как часто, в окружении пестрой толпы…

Как часто, в окружении пестрой толпы,

Когда предо мной, словно сквозь сон,

С шумом музыки и танца,

На дикой природе шепот черствых речей,

Мелькающие образы бездушных людей,

Правильно затянутые маски,

Когда мои холодные руки касаются

С беспечной дерзостью городских красот

Длинные не дрожащие руки —

Внешне погружённый в их блеск и суету,

Я ласкаю в душе давнюю мечту,

Утраченных лет святые звуки.

И если хоть на миг мне удастся

Быть забытым — воспоминанием о недавней древности

Я лечу вольную, вольную птицу;

И вижу себя ребенком, и кругом

Родные все места: Высокий господский дом

И сад с разрушенной оранжереей;

Зеленая сетка трав укроет спящий пруд,

А за прудом дымится деревня — и встают

Вдали туман над полями.

Я вхожу в темный переулок; сквозь кусты

Глядит вечерний луч, и желтые листы

Шумят под робкими шагами.

И странная тоска гнетет мою грудь:

Я думаю о ней, я плачу и люблю, люблю мечты моего творенья

С глазами, полными лазурного огня,

С розовой улыбкой, как день юный

За рощей первое сияние.

Так царство чудного всемогущего владыки —

Долгие часы я провел в одиночестве

И память о них живет по сей день.

Под бурей мучительных сомнений и страстей,

Словно свежий остров Безобидный среди морей

Цветет в их мокрой пустыне.

На праздник позвали в гости,

Наполненные горечью и злобой! …

31 декабря, в канун Нового, 1840 года, Лермонтов был в числе гостей в зале Дворянского собрания в Москве на пышном костюмированном балу, где весь «цвет» петербургского присутствовала петербургская аристократия.

Иван Сергеевич Тургенев, в то время еще совсем молодой человек, только начинающий пробовать себя в литературе, увидел Лермонтова среди гостей на том балу и вспомнил, как маски ежеминутно приставали к нему, брали за руки, пытались интриговать. «И он почти не двигался с места и молча слушал их писк, один за другим переводя на них свои хмурые глаза. Мне казалось в то же время, — пишет Тургенев, — что я уловил на его лице прекрасное выражение поэтического творчества…»

«И он почти не двигался с места и молча слушал их писк, один за другим переводя на них свои хмурые глаза. Мне казалось в то же время, — пишет Тургенев, — что я уловил на его лице прекрасное выражение поэтического творчества…»

Среди гостей были дочери Николая I — одна в голубом широком плаще с капюшоном, другая в розовом, обе в черных масках. Все знали, кто прячется под этими масками; тем не менее все делали вид, что не могут разгадать эту тайну. Однако они почтительно расстались перед знатными «незнакомцами».

Подойдя к Лермонтову, дочери императора заговорили с ним надменно и самоуверенно. Делая вид, что ему и в голову не приходило, кто были эти переодетые дамы, Лермонтов вызывающе смело отвечал им и даже ходил с ними по залу. Возмущенные, рассерженные, великие княгини поспешили спрятаться и тотчас отправились домой. А через две недели в «Отечественных записках» появилось стихотворение Лермонтова, которое поэт нарочно пометил цифрой «1 января». В этом стихотворении говорится о том, как, созерцая блеск и суету великосветского маскарада — «образы бездушных людей», «маски, стянутые благопристойностью», поэт пытается забыться, уйти в мир своих грез. Его посещает вдохновение. А заканчивает Лермонтов стихотворение строфой:

Его посещает вдохновение. А заканчивает Лермонтов стихотворение строфой:

Когда, опомнившись, я узнаю обман

И шум людской толпы спугнет мой сон,

В праздник позванный гость,

О, как я хочу смутить их жизнерадостность

И смело бросьте им в глаза железный стих,

Наполненный горечью и гневом! …

Это стихотворение стало откликом и на рассказ Соллогуба, и на новогоднюю встречу с дочерьми российского императора. Лермонтов заявлял, что между ним и высшим светом глубокая, непроходимая пропасть.

В Зимнем дворце прекрасно поняли, какое происшествие вспомнил поэт, и многие строки показались придворным «непозволительными»

Итак, через три года после смерти Пушкина началась травля еще одного великого русского поэта.

Лермонтов был очень честным и правдивым человеком. Он ненавидел лицемерие и ложь и не терпел этого от других. В раннем детстве бабушка выгнала отца, не давала ему видеться с сыном. Маленькому Лермонтову приходилось разрываться между одинаково любимыми им людьми, ему приходилось менять себя на бабушку, скрывая свою истинную натуру. Это наложило сильный отпечаток на характер будущего поэта: он был скрытен, замкнут и почти всегда скрывал свои теплые мысли и чувства. На том балу он столкнулся именно с тем, что так ненавидел: лицемерием, двуличием и обманом, как внешним, так и внутренним. Лермонтов всей душой хочет перенестись в родные места, где чувствует себя более-менее спокойно. Строки о тарханах наполнены почти осязаемой любовью; Лермонтов очень мягко, трепетно и трепетно описывает природу и окружающую среду. Но после резкого возвращения из мира снов в мир действительности он понимает всю безысходность своего положения, и от осознания того, что он

Это наложило сильный отпечаток на характер будущего поэта: он был скрытен, замкнут и почти всегда скрывал свои теплые мысли и чувства. На том балу он столкнулся именно с тем, что так ненавидел: лицемерием, двуличием и обманом, как внешним, так и внутренним. Лермонтов всей душой хочет перенестись в родные места, где чувствует себя более-менее спокойно. Строки о тарханах наполнены почти осязаемой любовью; Лермонтов очень мягко, трепетно и трепетно описывает природу и окружающую среду. Но после резкого возвращения из мира снов в мир действительности он понимает всю безысходность своего положения, и от осознания того, что он

может искоренить эти ненавистные ему и в то же время свойственные ему черты, его нравственный нарыв прорывается сквозь обличительные фразы этого стихотворения:

И смело бросает им в глаза железный стих,

Наполненный горечью и гневом! …

Лермонтов понимал, что он не в силах изменить этот мир, но и примириться с ним ему никогда не удастся, а потому он обречен существовать в непрерывной борьбе с жизнью и с самим собой. Стихи его невероятно печальны и наполнены горечью, и в то же время гениальны, словно эти откровения были подсказаны ему свыше. Дальнейшая судьба Лермонтова была предрешена, ведь он был пророком, а Россия расстреливает своих пророков. Два гения, два пророка — и одна участь: смерть от пули, выпущенной безжалостной рукой…

Стихи его невероятно печальны и наполнены горечью, и в то же время гениальны, словно эти откровения были подсказаны ему свыше. Дальнейшая судьба Лермонтова была предрешена, ведь он был пророком, а Россия расстреливает своих пророков. Два гения, два пророка — и одна участь: смерть от пули, выпущенной безжалостной рукой…

Как часто в окружении пестрой толпы (Лермонтов)

«Как часто в окружении пестрой толпы»

Как часто в окружении пестрой толпы,

Когда предо мной, словно сквозь сон,

Шумом музыки и танца,

На дикий шепот закаленных речей,

Мелькающие образы бездушных людей,

Правильно затянутые маски,

Когда мои холодные руки касаются

С небрежной дерзостью городских красот

Длинные недрожащие руки, —

Внешне погружён в их блеск и суету,

В душе ласкаю давнюю мечту,

Святые звуки потерянных лет.

И если хоть на миг мне удастся

Быть забытым — воспоминанием о недавней древности

Я лечу вольную, вольную птицу;

И я вижу себя ребенком; а вокруг

Родные все места: высокий усадебный дом

И сад с разрушенной оранжереей;

Зеленая сетка трав накроет спящий пруд,

А за прудом село дымит — и встают

Вдали туман над полями.

Я вхожу в темный переулок; сквозь кусты

Глядит вечерний луч, и желтые листы

Шумят под робкими шагами.

И странная тоска угнетает мою грудь:

Я думаю о ней, я плачу и люблю,

Я люблю мечты своего творенья

С глазами, полными лазурного огня,

С розовой улыбкой, как день юный

За рощей первое сияние.

Итак, царство чудесного всемогущего владыки —

Я провел долгие часы в одиночестве

И память о них жива по сей день.

Под бурей мучительных сомнений и страстей,

Словно свежий остров Безобидный среди морей

Цветет в их мокрой пустыне.

Когда, опомнившись, Узнаю обман,

И шум людской толпы спугнет мою мечту,

В праздник незваный гость,

О, как я жажду смутить их веселье,

И смело бросайте им в глаза железный стих,

Наполненный горечью и гневом!

М.Ю. Лермонтов

«Как часто окружен пестрой толпой» — творческое произведение в стихотворной форме, созданное в 1840 году Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

Это стихотворение оценивается многими критиками как одно из самых значительных стихотворений Лермонтова, по своему духовному настроению и эмоциональному пафосу близкое к «Смерти поэта». По свидетельству современников, это стихотворение было написано после посещения Лермонтовым маскарада в ночь с 1 на 2 января 1840 года. Публикация повлекла за собой новую травлю поэта, недавно «прощенного». Тема маскарада символична. Сравнивая стихотворение с «Маскарадом», легко понять, что насмешка над особенностями жизни есть не что иное, как подчеркивание поэтом всей фальши светского общества. Воображаемое прошлое, светлые сны соревнуются в сознании поэта с призрачной реальностью, пропитанной ложью и «маской». И ничего, кроме презрения, эта грязь действительности не вызывает в душе Лермонтова.

Литература

- Сборник «Лермонтов «Лирика»» под редакцией Е. Д. Волжиной.

- Сборник «Избранные стихи Лермонтова» издание 1982 г.

Стихотворение «Как часто в окружении пестрой толпы…». Восприятие, интерпретация, оценка

Восприятие, интерпретация, оценка

Стихотворение «Как часто в окружении пестрой толпы…» написано М.Ю. Лермонтова в 1840 году. Он создан под впечатлением от светского новогоднего бала. ЯВЛЯЕТСЯ. Тургенев, присутствовавший на этом балу, вспоминал: «Я видел Лермонтова на маскараде в Дворянском собрании, накануне нового 1840 года… Внутренне Лермонтов, вероятно, глубоко скучал; он задыхался в той узкой сфере, куда его толкнула судьба… На балу… ему покоя не давали, беспрестанно приставали к нему, брали за руку; одна маска сменялась другой, а он почти не двигался с места и слушал их писк, по очереди переводя на них свои хмурые глаза. Мне показалось в то же время, что я уловил на его лице прекрасное выражение поэтического творчества. Возможно, ему пришли на ум эти стихи:

Когда мои холодные руки соприкасаются С непринужденной отвагой красот города Долгих недрожащих рук…».

Стиль произведения романтический, основная тема — противостояние лирического героя и толпы.

Стихотворение построено на резком противопоставлении действительности и идеала поэта.Главные образы реального мира – «разношерстная толпа», «образы бездушных людей», «маски, стянутые порядочностью». лишены индивидуальности, люди неразличимы, здесь приглушены все цвета и звуки:

Как часто, окруженный пестрой толпой,

Когда предо мною, словно сквозь сон,

Шумом музыки и танца,

В диком шепоте очерствевших речей Мелькают образы бездушных людей ,

Правильно затянутые маски…

Картина маскарада напоминает нам кошмар, время здесь словно застыло, оно стало неподвижным. Чтобы подчеркнуть это, поэт использует несколько глаголов настоящего времени. И внешне герой погружен в эту застывшую, безжизненную стихию. Однако внутренне он свободен, его мысли обращены к его «давней мечте», к тому, что ему действительно дорого и близко:

И если как-нибудь на мгновение мне удастся Забыть себя, — с памятью о недавней древности Я летаю вольной, вольной птицей;

И вижу себя ребенком, а кругом Родные места: Высокий господский дом И сад с разрушенной оранжереей.

Основными образами «давней мечты» лирического героя являются «родные места», «спящий пруд», «высокий господский дом», «темный переулок», зеленая трава, угасающий луч солнца. Этот сон подобен «цветущему острову посреди морей». Исследователи отмечали здесь ситуацию принуждения сновидений окружающими враждебными элементами. Вот насколько силен порыв героя к свободе, его стремление преодолеть эту стесненность, вырваться из враждебного плена. Этот импульс запечатлен в заключительных строках произведения:

Когда, опомнившись, Узнаю обман И шум людской толпы спугнет мой сон,

В праздник незваный гость,

О, как я жажду смутить их веселье И смело брось им в глаза железный стих, Пропитанный горечью и злобой!..

Композиционно в стихотворении можно выделить три части. Первая часть представляет собой описание маскарада (первые две строфы). Вторая часть – обращение лирического героя к своему сладкому сну. И третья часть (последняя строфа) — его возвращение в реальность. Таким образом, у нас здесь кольцевая композиция.

Таким образом, у нас здесь кольцевая композиция.

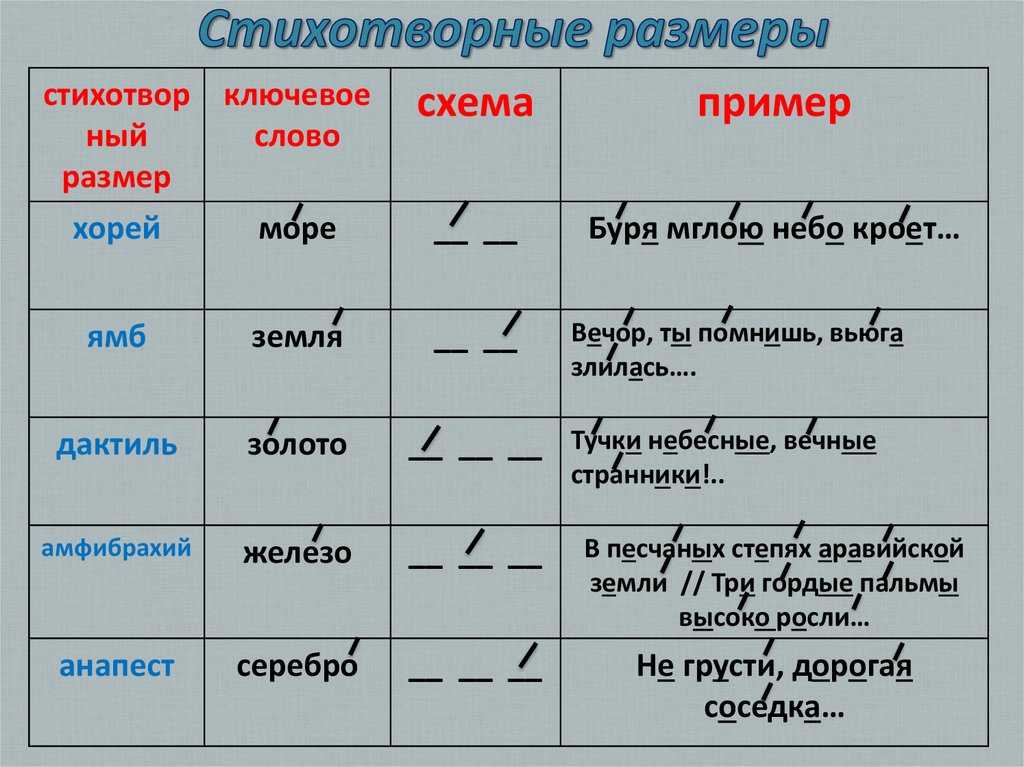

Стихотворение написано комбинацией шестистопного и четырехстопного ямба. Поэт использует различные средства художественной выразительности: эпитеты («в разношерстной толпе», «с диким шепотом», «лазурный огонь», «с розовой улыбкой»), метафоры («ласкаю в душе давний сон» , «И смело бросать им в глаза железный стих, Пропитанный горечью и злобой!»), анафора и сравнение («С очами, полными лазурного огня, С розовой улыбкой, как юный день За рощей, первое сиянье» ), лексический повтор («Лечу вольную, вольная птица»). На фонетическом уровне отметим аллитерацию и ассонанс («С глазами, полными лазурного огня»).

Таким образом, в стихотворении звучат различные мотивы. Это романтический конфликт мечты и действительности, конфликт в душе лирического героя, трагическая раздвоенность его сознания (что было характерно тогда для лирического героя Блока). Мы можем рассматривать это произведение в контексте лирических размышлений поэта о своем месте в мире, об одиночестве, отсутствии взаимопонимания и счастья – стихотворения «Утёс», «Лист», «Выхожу один на дорогу. . », «И скучно, и грустно…».

. », «И скучно, и грустно…».

Искали здесь:

- анализ стихотворения как часто окружен пестрой толпой

- как часто анализ окружен пестрой толпой

- как часто анализ Лермонтова окружен пестрой толпой

Темы стихов Лермонтова всегда отличались разнообразием, но особое место в творчестве великого русского классика занимал лиризм. Михаил Юрьевич в подростковом возрасте всегда мечтал попасть на бал, засветиться, но когда его мечта наконец осуществилась, он понял, насколько лицемерны все окружающие его люди. Мужчина быстро потерял интерес к фокусам, ходульным разговорам, бессмысленным и кардинально отличающимся от окружающей действительности.

Анализ произведения Лермонтова «Как часто его окружает пестрая толпа» позволяет понять, как трудно было поэту находиться среди тех, кто надевал дружеские маски, но не имел сердца, жалости и совести. Сам Михаил Юрьевич не умел вести светскую беседу, никогда не делал комплиментов женщинам, а когда по этикету нужно было поддержать беседу, становился слишком язвительным и резким. Поэтому Лермонтова называли грубым и невоспитанным человеком, презирающим этикет.

Поэтому Лермонтова называли грубым и невоспитанным человеком, презирающим этикет.

Стихотворение «Как часто окружен пестрой толпой» было написано в январе 1840 года, как раз в этот период писатель получил отпуск и на несколько недель приехал в Москву. В это время один за другим проходили зимние балы, хотя Михаил Юрьевич и не хотел посещать светские мероприятия, но и игнорировать их не мог. Анализ лермонтовского «Как часто его окружает пестрая толпа» позволяет понять, насколько чужды автору окружающие его люди. Он среди суеты пестро одетых дам и кавалеров, ведущих светские беседы, а сам погружен в мысли о безвозвратно минувших днях.

Михаил Лермонтов сохранил в памяти воспоминания о детстве, когда он был еще счастлив. Мысли уносят поэта в село Михайловское, где он жил с родителями. Он дорожит тем периодом беззаботного детства, когда была жива его мать, а он мог часами бродить по саду с разрушенной оранжереей, сгребать опавшие желтые листья и жить в высоком господском доме. Анализ произведения Лермонтова «Как часто его окружает разношерстная толпа» показывает, насколько отличается идеалистическая картина, нарисованная авторским воображением, от действительности, в которой он окружен образами бездушных людей, слышится «шепот очерствевших речей». .

Анализ произведения Лермонтова «Как часто его окружает разношерстная толпа» показывает, насколько отличается идеалистическая картина, нарисованная авторским воображением, от действительности, в которой он окружен образами бездушных людей, слышится «шепот очерствевших речей». .

На светских приемах Михаил Юрьевич предпочитал уединяться в укромном месте и там предаваться мечтам. Он олицетворял свои мечты с таинственной незнакомкой, он сам придумал ее образ и нашел его настолько очаровательным, что мог сидеть часами, не замечая суеты снующей вокруг толпы. Анализ лермонтовского «Как часто его окружает пестрая толпа» позволяет понять, как трудно было поэту сдерживать свои чувства и прикрывать бесчувственной маской свои порывы.

Минуты одиночества Майкла рано или поздно заканчивались, и кто-то из присутствующих прерывал его сны бессмысленной болтовней. В момент возвращения в реальный мир жеманства и лжи ему очень хотелось бросить что-нибудь острое в глаза лицемерам, вылить на них гнев и горечь, испортить веселье. Стихотворение «Как часто в окружении пестрой толпы» идеально характеризует непредсказуемый и противоречивый внутренний мир поэта, ведь в нем сочетаются и романтика, и агрессия.

Стихотворение «Как часто в окружении пестрой толпы» идеально характеризует непредсказуемый и противоречивый внутренний мир поэта, ведь в нем сочетаются и романтика, и агрессия.

Анализ стихотворения Лермонтова «Как часто в окружении пестрой толпы…. Стихотворение Михаила Лермонтова «Как часто пестрая толпа в окружении зеленой сети трав покроет спящий пруд

Стихотворение «Как часто в окружении пестрой толпы…». Восприятие, интерпретация, оценка

Стихотворение «Как часто в окружении пестрой толпы…» написано М.Ю. Лермонтова в 1840 году. Он создан под впечатлением от светского новогоднего бала. ЯВЛЯЕТСЯ. Тургенев, присутствовавший на этом балу, вспоминал: «Я видел Лермонтова на маскараде в Дворянском собрании, накануне нового 1840 года… Внутренне Лермонтов, вероятно, глубоко скучал; он задыхался в той узкой сфере, куда его толкнула судьба… На балу… ему покоя не давали, беспрестанно приставали к нему, брали за руку; одна маска сменялась другой, а он почти не двигался с места и слушал их писк, по очереди переводя на них свои хмурые глаза. Мне показалось в то же время, что я уловил на его лице прекрасное выражение поэтического творчества. Возможно, ему пришли на ум эти стихи:

Мне показалось в то же время, что я уловил на его лице прекрасное выражение поэтического творчества. Возможно, ему пришли на ум эти стихи:

Когда мои холодные руки соприкасаются С непринужденной отвагой красот города Долгих недрожащих рук…».

Стиль произведения романтический, основная тема — противостояние лирического героя и толпы.

Стихотворение построено на резком противопоставлении действительности и идеала поэта.Главные образы реального мира – «разношерстная толпа», «образы бездушных людей», «маски, стянутые порядочностью». лишены индивидуальности, люди неразличимы, здесь приглушены все цвета и звуки:

Как часто, окруженный пестрой толпой,

Когда предо мною, словно сквозь сон,

Шумом музыки и танца,

В диком шепоте очерствевших речей Мелькают образы бездушных людей ,

Правильно затянутые маски…

Картина маскарада напоминает нам кошмар, время здесь словно застыло, оно стало неподвижным. Чтобы подчеркнуть это, поэт использует несколько глаголов настоящего времени. И внешне герой погружен в эту застывшую, безжизненную стихию. Однако внутренне он свободен, его мысли обращены к его «давней мечте», к тому, что ему действительно дорого и близко:

И внешне герой погружен в эту застывшую, безжизненную стихию. Однако внутренне он свободен, его мысли обращены к его «давней мечте», к тому, что ему действительно дорого и близко:

И если как-нибудь на мгновение мне удастся Забыть себя, — с памятью о недавней древности Я летаю вольной, вольной птицей;

И вижу себя ребенком, а кругом Родные места: Высокий господский дом И сад с разрушенной оранжереей.

Основными образами «давней мечты» лирического героя являются «родные места», «спящий пруд», «высокий господский дом», «темный переулок», зеленая трава, угасающий луч солнца. Этот сон подобен «цветущему острову посреди морей». Исследователи отмечали здесь ситуацию принуждения сновидений окружающими враждебными элементами. Вот насколько силен порыв героя к свободе, его стремление преодолеть эту стесненность, вырваться из враждебного плена. Этот импульс запечатлен в заключительных строках произведения:

Когда, опомнившись, Узнаю обман И шум людской толпы спугнет мой сон,

В праздник незваный гость,

О, как я жажду смутить их веселье И смело брось им в глаза железный стих, Пропитанный горечью и злобой!. .

.

Композиционно в стихотворении можно выделить три части. Первая часть представляет собой описание маскарада (первые две строфы). Вторая часть – обращение лирического героя к своему сладкому сну. И третья часть (последняя строфа) — его возвращение в реальность. Таким образом, у нас здесь кольцевая композиция.

Стихотворение написано комбинацией шестистопного и четырехстопного ямба. Поэт использует различные средства художественной выразительности: эпитеты («разношерстной толпой», «диким шепотом», «лазурным огнём», «с розовой улыбкой»), метафору («ласкаю в душе давний сон» , «И смело бросать им в глаза железный стих, Пропитанный горечью и злобой!»), анафора и сравнение («С очами, полными лазурного огня, С розовой улыбкой, как юный день За рощей, первое сиянье» ), лексический повтор («Лечу вольную, вольная птица»). На фонетическом уровне отметим аллитерацию и ассонанс («С глазами, полными лазурного огня»).

Таким образом, в стихотворении звучат различные мотивы. Это романтический конфликт мечты и действительности, конфликт в душе лирического героя, трагическая раздвоенность его сознания (что было характерно тогда для лирического героя Блока). Мы можем рассматривать это произведение в контексте лирических размышлений поэта о своем месте в мире, об одиночестве, отсутствии взаимопонимания и счастья – стихотворения «Утёс», «Лист», «Выхожу один на дорогу.. », «И скучно, и грустно…».

Мы можем рассматривать это произведение в контексте лирических размышлений поэта о своем месте в мире, об одиночестве, отсутствии взаимопонимания и счастья – стихотворения «Утёс», «Лист», «Выхожу один на дорогу.. », «И скучно, и грустно…».

Искали здесь:

- анализ стихотворения как часто окружен пестрой толпой

- как часто анализ окружен пестрой толпой

- как часто анализ Лермонтова окружен пестрой толпой

«Как часто в окружении пестрой толпы…» Михаил Лермонтов

Как часто, окруженный пестрой толпой,

Когда предо мною, словно сквозь сон,Под шум музыки и танца,

На дикий шепот черствых речей,

Мелькающие образы бездушных людей,Правильно затянутые маски,

Когда мои холодные руки коснутся

С беззаботной дерзостью городских красавицДлинные недрожащие руки —

Внешне погружён в их блеск и суету,

В душе давнюю мечту ласкаю,Священные звуки потерянных лет.

И если как-то на мгновение мне это удастся

Быть забытым — воспоминанием о недавней древностиЯ лечу вольную, свободная птица;

И вижу себя ребенком; и около

Родной все места: высокая усадьбаИ сад с разрушенной теплицей;

Зеленая сетка трав накроет спящий пруд,

А за прудом село дымит — и встаютВдали туман над полями.

Я вхожу в темный переулок; Сквозь кусты

Смотрит вечерний луч и желтые листыШумит под робкими шагами.

И странная тоска сжимает мне грудь:

Я думаю о ней, плачу и люблю,Я люблю мечты о моем творении

С глазами, полными лазурного огня,

С розовой улыбкой, как день юныйЗа рощей первое сияние.

Итак, царство чудесного всемогущего владыки —

Я провел долгие часы в одиночествеИ память о них жива по сей день.

Под бурей мучительных сомнений и страстей,

Словно свежий остров безобидный среди морейЦветет в их влажной пустыне.

Когда, опомнившись, Узнаю обман,

И шум людской толпы спугнет мой сон,В праздник незваный гость,

О, как я хочу смутить их веселье,

И смело бросить им в глаза железный стих,Наполненный горечью и гневом!

Анализ стихотворения Лермонтова «Как часто в окружении пестрой толпы…»

Подростком Михаил Лермонтов мечтал блистать в светском обществе. Однако со временем он понял, что люди, с которыми ему приходилось общаться на различных балах и приемах, отличались удивительным лицемерием. Очень скоро молодому поэту наскучили пустые и высокопарные разговоры, не имеющие ничего общего с действительностью, и он стал избегать общения с теми, кого считал «людьми с двойным дном».

Следует также учесть, что сам Лермонтов был по натуре довольно скрытным человеком, он не умел поддерживать светскую беседу на должном уровне и вознаграждать женщин лестными комплиментами. Когда того требовал этикет, поэт становился резким и насмешливым, из-за чего очень скоро снискал славу невоспитанного грубого человека, презирающего этикет. О чем думал в этот момент поэт? Свои мысли и наблюдения он попытался выразить в стихотворении «Как часто в окружении пестрой толпы…», которое написал в январе 1840 года. В это время Лермонтов, получив очередной отпуск, на несколько недель приехал в Москву и оказался в гуще светских мероприятий, когда традиционные зимние балы следовали буквально один за другим. Он не мог игнорировать их, но явно не испытывал удовольствия от необходимости посещать каждое такое мероприятие.

О чем думал в этот момент поэт? Свои мысли и наблюдения он попытался выразить в стихотворении «Как часто в окружении пестрой толпы…», которое написал в январе 1840 года. В это время Лермонтов, получив очередной отпуск, на несколько недель приехал в Москву и оказался в гуще светских мероприятий, когда традиционные зимние балы следовали буквально один за другим. Он не мог игнорировать их, но явно не испытывал удовольствия от необходимости посещать каждое такое мероприятие.

Наблюдая за развлечением «пестрой толпы», автор подчеркивает, что в этот момент, «внешне погружаясь в их блеск и суету, я ласкаю в душе давнюю мечту». О чем мечтает сейчас Лермонтов? Мысли уносят его в далекое прошлое, когда он был еще ребенком и жил с родителями в селе Михайловское, недалеко от города Тарханы. Этот период детства, когда была еще жива мать поэта, Лермонтов вспоминает с особой теплотой. Он видит «высокий господский дом и сад с разрушенной оранжереей», по которому любил бродить, прислушиваясь к шороху опавших желтых листьев под ногами.

Однако идеалистическая картина, которую поэт рисует в своем воображении, совершенно не вяжется с окружающей его действительностью, когда «с диким шепотом очерствевших речей мелькают образы бездушных людей». Поэтому на балах и светских приемах Лермонтов предпочитает уединяться, чтобы предаться мечтам, в которых царит покой и гармония. Более того, поэт олицетворяет свои сны с таинственной незнакомкой, которая тянется к нему в образе юной девушки «с глазами, полными лазурного огня, с розовой улыбкой, как день юный за рощей первое сияние». Этот образ настолько пленил автора, что он находил особую прелесть в уединении и «сидел в одиночестве долгие часы», не обращая внимания на шум и суету толпы.

Но рано или поздно наступил момент, когда кто-то из присутствующих разрушил мечты поэта, заставив его вернуться в реальный мир, совершенно фальшивый, полный лжи и жеманства. И тогда у Лермонтова было только одно желание — «смущать их веселость и смело бросать железный стих им в глаза, пропитанные горечью и злобой».

Это произведение, наполненное одновременно романтикой и агрессией, как нельзя лучше характеризует внутренний мир Лермонтова, противоречивый и непредсказуемый. За 28 лет жизни поэт так и не научился жить в гармонии не только с окружающими людьми, но и с самим собой. Поэтому его поздние стихи наполнены горечью, обидой и сожалением о том, что автору не удалось познать чувство всепоглощающего счастья. Поэт был недоволен собственной судьбой, но еще больше злили в нем действия представителей высшего света, которых Лермонтов считал пустыми и никчемными людьми, живущими только для того, чтобы предаваться страстям и порокам. И это чувство раздражения поэт выплескивал не только на публику, но и в свои стихи, защищаясь таким образом от человеческого равнодушия и бессмысленности бытия.

Как часто в окружении пестрой толпы (Лермонтов)

«Как часто в окружении пестрой толпы»

Как часто, окруженный пестрой толпой,

Когда предо мной, словно сквозь сон,

Под шум музыки и танца,

Под дикий шепот очерствевших речей,

Мелькающие образы бездушных людей,

Правильно затянутые маски,

Когда мои холодные руки касаются

С беспечной дерзостью городских красот

Длинные недрожащие руки, —

Внешне погружён в их блеск и суету,

В душе ласкаю давнюю мечту,

Святые звуки потерянных лет.

И если хоть на миг мне удастся

Быть забытым — воспоминанием о недавней древности

Я лечу вольную, вольную птицу;

И я вижу себя ребенком; а вокруг

Родные все места: высокий усадебный дом

И сад с разрушенной оранжереей;

Зеленая сетка трав накроет спящий пруд,

А за прудом село дымит — и встают

Вдали туман над полями.

Я вхожу в темный переулок; сквозь кусты

Глядит вечерний луч, и желтые листы

Шумят под робкими шагами.

И странная тоска угнетает мою грудь:

Я думаю о ней, я плачу и люблю,

Я люблю мечты своего творенья

С глазами, полными лазурного огня,

С розовой улыбкой, как день юный

За рощей первое сияние.

Итак, царство чудесного всемогущего владыки —

Я провел долгие часы в одиночестве

И память о них жива по сей день.

Под бурей мучительных сомнений и страстей,

Словно свежий остров Безобидный среди морей

Цветет в их мокрой пустыне.

Когда, опомнившись, Узнаю обман,

И шум людской толпы спугнет мою мечту,

В праздник незваный гость,

О, как я жажду смутить их веселье,

И смело бросайте им в глаза железный стих,

Наполненный горечью и гневом!

М. Ю. Лермонтов

Ю. Лермонтов

«Как часто в окружении пестрой толпы» — творческое произведение в стихотворной форме, созданное в 1840 году Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

Это стихотворение оценивается многими критиками как одно из самых значительных стихотворений Лермонтова, по своему духовному настроению и эмоциональному пафосу близкое к «Смерти поэта». По свидетельству современников, это стихотворение было написано после посещения Лермонтовым маскарада в ночь с 1 на 2 января 1840 года. Публикация повлекла за собой новую травлю поэта, недавно «прощенного». Тема маскарада символична. Сравнивая стихотворение с «Маскарадом», легко понять, что насмешка над особенностями жизни есть не что иное, как подчеркивание поэтом всей фальши светского общества. Воображаемое прошлое, светлые сны соревнуются в сознании поэта с призрачной реальностью, пропитанной ложью и «маской». И ничего, кроме презрения, эта грязь действительности не вызывает в душе Лермонтова.

Литература

- Сборник «Лермонтов «Лирика»» под редакцией Е.

Д. Волжиной.

Д. Волжиной. - Сборник «Избранные стихи Лермонтова» издание 1982 г.

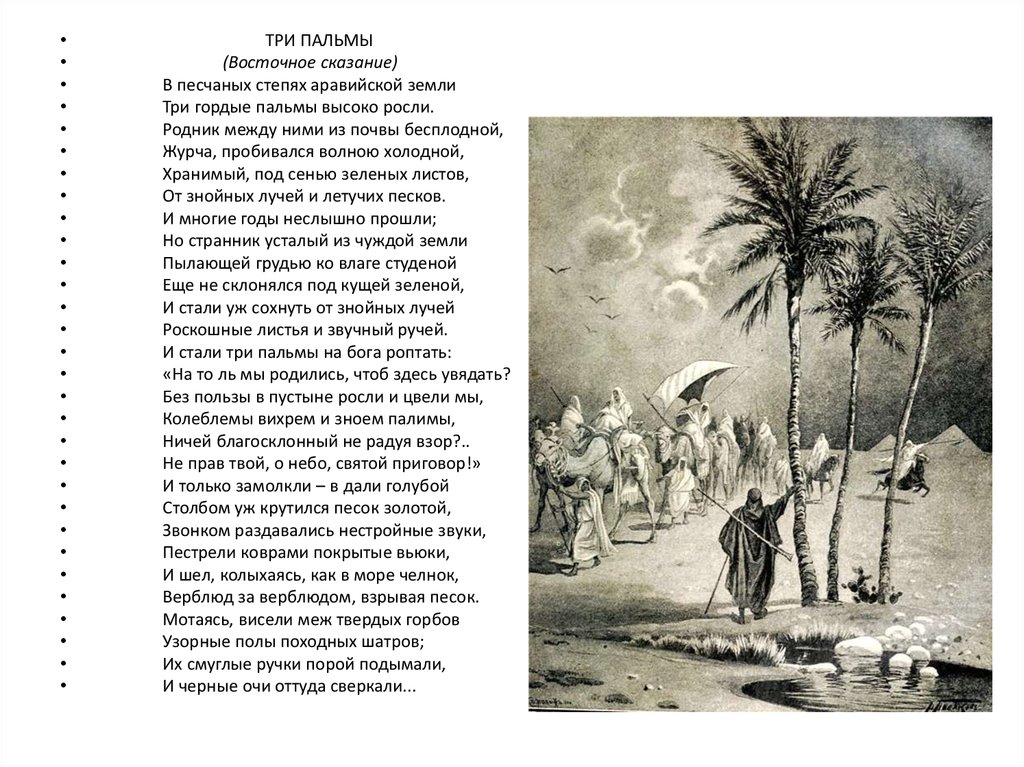

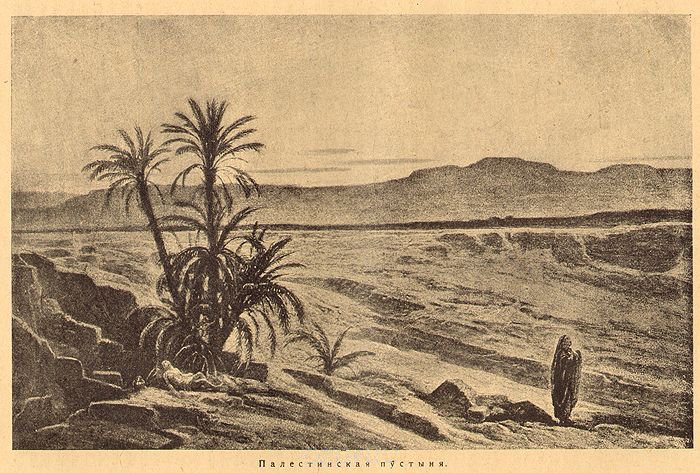

31 декабря 1839 года в белоколонном зале Дворянского собрания на Михайловской площади в Санкт-Петербурге состоялся новогодний бал-маскарад, на котором присутствовали высший свет и Николай 1 с членами его семьи. На этом балу был и Михаил Лермонтов.

Впоследствии И. С. Тургенев вспоминал: «На балу Дворянского собрания ему не давали покоя, постоянно приставали к нему, брали за руку; одна маска сменялась другой, но он почти не двигался с места и молча слушал их писк, один за другим переводя на них свои мрачные глаза. В то же время мне показалось, что я уловил на его лице прекрасное выражение поэтического творчества» Лермонтов умышленно подчеркивал, что стихотворение «Как часто в окружении пестрой толпы…» написано в связи с этим балом: вместо эпиграфа была поставлена дата — «1 января».

Поэт изобразил в своем произведении высшее общество, которое он презирал, и открыто выразил свое отношение к нему. Главной темой поэмы является обличение жизненного «маскарада» и холодного бездушия светского общества. произведение имеет круговую композицию. Он начинается и заканчивается описанием высшего света. В середине лирический герой переносится в детство — он погружается в природный мир гармонии. Для произведения характерно сочетание двух контрастных жанров — элегии и сатиры.

Главной темой поэмы является обличение жизненного «маскарада» и холодного бездушия светского общества. произведение имеет круговую композицию. Он начинается и заканчивается описанием высшего света. В середине лирический герой переносится в детство — он погружается в природный мир гармонии. Для произведения характерно сочетание двух контрастных жанров — элегии и сатиры.

Поэма состоит из трех смысловых частей. В первой части дается картина светского бала. Во втором поэт переносит читателя в светлый мир своих воспоминаний. В третьей части лирический герой возвращается в чуждый ему мир, который вызывает в нем бурю негодования и душевную боль.

Первые две шесть строк — одно сложное предложение с двумя

придаточными:

Как часто, в окружении разношерстной толпы…

Ласкаю в душе давнюю мечту,

Потерянные годы святые звуки.

Перечитывая два общих придаточных предложения, читатель отчетливо ощущает нагромождение образов, мелькающих красочных фигур и масок. Такие эмоциональные ощущения, создаваемые сложной синтаксической конструкцией, сближают читателя с лирическим героем. Герою скучно среди «разношерстной толпы», «дикого шепота черствых речей», среди «бездушных людей» и «приличия сорванных масок». Женщины на этом балу хоть и красивы, но очень похожи на марионеток. Лирический герой недоволен их кокетливостью, отрепетированными перед зеркалом жестами, «давно дрожащими» руками, не знающими ни волнения, ни смущения. Эти городские красавицы знают себе цену и уверены, что никто не сможет устоять перед их чарами. Но герою среди них скучно.

Такие эмоциональные ощущения, создаваемые сложной синтаксической конструкцией, сближают читателя с лирическим героем. Герою скучно среди «разношерстной толпы», «дикого шепота черствых речей», среди «бездушных людей» и «приличия сорванных масок». Женщины на этом балу хоть и красивы, но очень похожи на марионеток. Лирический герой недоволен их кокетливостью, отрепетированными перед зеркалом жестами, «давно дрожащими» руками, не знающими ни волнения, ни смущения. Эти городские красавицы знают себе цену и уверены, что никто не сможет устоять перед их чарами. Но герою среди них скучно.

Все присутствующие на балу надели маскарадные маски, как бы скрывая свое бездушие и прочие пороки. В этой толпе лирический герой чувствует себя чужим и одиноким. Чтобы спастись от неприятного шума и блеска, он мысленно уносится в заветный мир грез — в свое детство. Вторая часть стихотворения погружает читателя в особую атмосферу:

И вижу себя ребенком, и кругом

Родные все места: Высокий господский дом

И сад с разрушенной оранжереей. ..

..

Родные места — Тарханы, где прошло детство Лермонтова. Налицо явное противопоставление бездушного светского мира живой природе:

Вхожу в темный переулок; сквозь кусты

Глядит вечерний луч, и желтые листы

Шумят под робкими шагами.

Душа лирического героя тянется к естественности и искренности — к тому, что давно забыто в «высшем свете». Дом и детство для Лермонтова – символы «идеального мира» (он показан в произведениях «Родина», «Мцыри», «Воля»). Но «идеальный мир» существует только в воспоминаниях, а герой «памяти в недавнюю древность» летит «вольной птицей».

Поэт написал романтический пейзаж. В нем есть все романтические атрибуты: спящий пруд, дымка, туманы, темный переулок. Создана поэтическая атмосфера тайны и Божественного присутствия.

Именно в этот момент лирический герой обращается к теме любви. Он рассказывает то ли о своем сне, то ли о своем сне. Образ прекрасной девушки для него воплощение чистоты и нежности:

С глазами, полными лазурного огня,

С розовой улыбкой, как день юный

За рощей первое сиянье.

Эти глаза и розовая улыбка — полная противоположность маскам бездушных людей на балу. Только в этом мире счастлив лирический герой — здесь он чувствует гармонию. Получается, что душа лирического героя принадлежит миру идеальному, а жить он вынужден в мире реальном — среди «пестрой толпы». Его трагедия — трагедия всех романтических героев. Он заключается в том, что герой обречен на вечные скитания между этими двумя мирами. Картины детства по сравнению с картинами бала настолько прекрасны, что когда лирический герой вновь оказывается среди ненавистной ему толпы, он уже не может выносить этой удушающей атмосферы, и

есть у него желание бросить царству масок гневный вызов:

О, как хочется смутить их жизнерадостность

И смело бросить им в глаза железный стих,

Наполненный горечью и гневом! ..

Выразительные средства языка помогают поэту раскрыть идейное содержание стихотворения. Она целиком построена на антитезе (противопоставлении). Поэт изображает два мира с помощью резких контрастов. В стихотворении все контрастно — звуки, цвета. Мир суеты расписан красочными словами, мерцанием, масками — здесь яркость и блеск смешаны в одну безликую массу. Рисуя идеальный мир, поэт использует совсем другую палитру – это лазурь, зеленые травы, сияние, розовая улыбка, желтые листья. Звуковой тон в этих мирах также отличается. Праздник масок сопровождается шумом музыки, танцами, «диким шепотом: — все это очень дисгармонично. Звуки идеального мира складываются в тихую мелодию – это тишина, шелест листьев,

В стихотворении все контрастно — звуки, цвета. Мир суеты расписан красочными словами, мерцанием, масками — здесь яркость и блеск смешаны в одну безликую массу. Рисуя идеальный мир, поэт использует совсем другую палитру – это лазурь, зеленые травы, сияние, розовая улыбка, желтые листья. Звуковой тон в этих мирах также отличается. Праздник масок сопровождается шумом музыки, танцами, «диким шепотом: — все это очень дисгармонично. Звуки идеального мира складываются в тихую мелодию – это тишина, шелест листьев,

крик мужчины.

Изображая художественное пространство земного мира, Лермонтов показывает нам тесный круг безликих фигур — «пеструю толпу», монотонно вращающуюся вокруг лирического героя «под шум музыки и пляски». В нем преобладают зажатость и несвобода — «приличия затянуты масками». Но пространство воображаемого мира безгранично. Вот бесконечный skyannular. Все это вместе, а также сложные синтаксические конструкции передают болезненное, дисгармоничное состояние лирического героя.

Николаева.

Николаева. «Люблю я цепи синих гор…» (стихотворение)

«Люблю я цепи синих гор…» (стихотворение)

Лермонтова)

Лермонтова)

..») (стихотворение)

..») (стихотворение)