Шахэ | |

1904 г. | ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ |

XPOHOCВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТФОРУМ ХРОНОСАНОВОСТИ ХРОНОСАБИБЛИОТЕКА ХРОНОСАИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИБИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫСТРАНЫ И ГОСУДАРСТВАЭТНОНИМЫРЕЛИГИИ МИРАСТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫМЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯКАРТА САЙТААВТОРЫ ХРОНОСАРодственные проекты:РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙДОКУМЕНТЫ XX ВЕКАИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯПРАВИТЕЛИ МИРАВОЙНА 1812 ГОДАПЕРВАЯ МИРОВАЯСЛАВЯНСТВОЭТНОЦИКЛОПЕДИЯАПСУАРАРУССКОЕ ПОЛЕ |

ШахэСражение на реке Шахэ

(сентябрь 1904г. Шахэ, река в Северо-Восточном Китае

(Маньчжурия), на которой 22 сентября

(5 октября) — 4 (17) октября 1904 г. произошло наиболее крупное сражение

русско-японской войны, 1904—1905 гг.

между русскими и японскими войсками. В сер. сент. 1904 командующий рус. Маньчжурской армией (св. 200 тыс. чел., 758 op.,

32 пулемёта) ген. А. Н. Куропаткин по требованию царя решил

предпринять наступление против

япон. сил (1, 2 и 4-я армии, всего

до 170 тыс. чел., 648 ор.., 18 пулемётов), возглавляемых маршалом И. Ояма, с целью помачь осаждённому Порт-Артуру и попытаться изменить ход войны в пользу

России. Нанесение гл. удара возлагалфсь на Вост. отряд: ген.  Использованы материалы Советской военной энциклопедии Литература:История русско-японской войны 1904—1905. Сорокин А. П. Русско-японская война 1904—1905 гг. М., 1956, с. 198—216; История русской армии и флота. Т. 14. М., 1912, с. 122—145. Карты:Сражение на р.Шахэ. Далее читайте:Русско-японская война 1904-1905 гг. (хронологическая таблица).

|

| ХРОНОС: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ |

| | ХРОНОС существует с 20 января 2000 года,Редактор Вячеслав РумянцевПри цитировании давайте ссылку на ХРОНОС |

Сражение на реке Шахе | это.

.. Что такое Сражение на реке Шахе?

.. Что такое Сражение на реке Шахе?Сражение на реке Шахе (Шахэ) — крупное сражение Русско-японской войны.

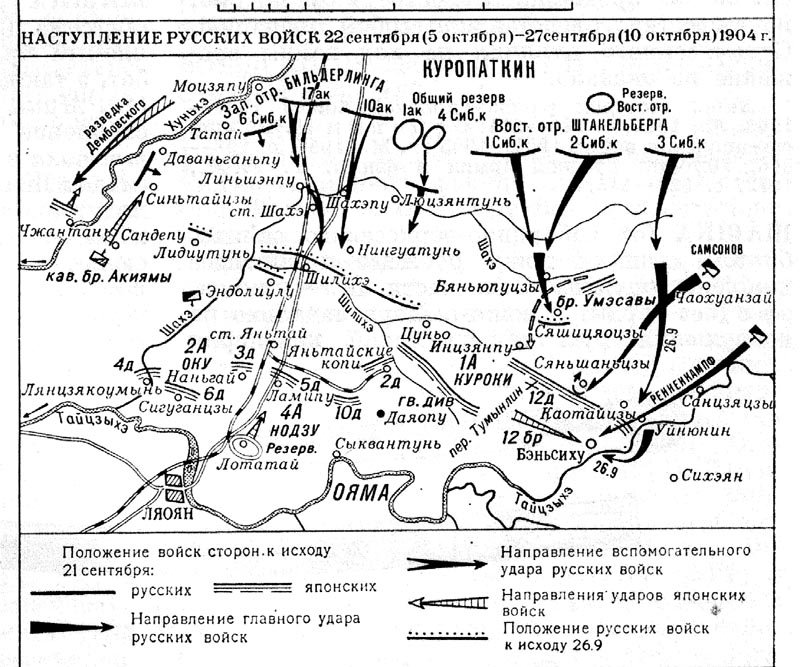

Ход сражения

В середине сентября 1904 командующий русской Маньчжурской армией (св. 200 тыс. чел., 758 орудий, 32 пулемёта) генерал Куропаткин по требованию царя решил предпринять наступление против японских сил (1, 2 и 4-я армии, всего до 170 тыс. чел., 648 орудий, 18 пулемётов), возглавляемых маршалом Ивао Ояма, с целью помочь осаждённому Порт-Артуру и попытаться изменить ход войны в пользу России. Нанесение главного удара возлагалось на Восточный отряд: генерала Г. К. Штакельберга (1, 2 и 3-й Сибирские корпуса) и отряд генерала Ренненкампфа. Его задача — атаковать с фронта и охватить правый фланг японцев в районе Бэньсиху. Западный отряд ген. А. А. Бильдерлинга наносил вспомогательный удар вдоль железной дороги Ляоян — Мукден.

22 сентября (5 октября) русские войска начали наступление. К исходу 23 сентября (6 октября) на правом фланге они достигли Шахе, а на левом подошли к передовым позициям противника и завязали за них упорные бои. Японское командование не ожидало наступления русской армии, но, разгадав намерения русского командования, решило вырвать инициативу. 27 сентября (10 октября) японцы перешли в контрнаступление, нанеся главный удар 2-й и 4-й армиями по войскам Зап. отряда (6-й Сиб., 17-й и 10-й арм. корпуса). В ходе встречных боёв 29 сентября (12 октября) они оттеснили Западный отряд за Шахе 30 сентября (13 октября), не сумев сломить сопротивление 1-й японской армии, начал отход Восточный отряд. Последующие боевые действия, носившие преимущественно встречный характер, проходили с переменным успехом. 5(18) октября, понеся большие потери (русские — 40 тыс. чел., японцы — до 20 тыс.), обе стороны приостановили атаки и приступили к укреплению занимаемых позиций. Установился 60-км позиционный фронт, что было новым явлением в военном искусстве.

Японское командование не ожидало наступления русской армии, но, разгадав намерения русского командования, решило вырвать инициативу. 27 сентября (10 октября) японцы перешли в контрнаступление, нанеся главный удар 2-й и 4-й армиями по войскам Зап. отряда (6-й Сиб., 17-й и 10-й арм. корпуса). В ходе встречных боёв 29 сентября (12 октября) они оттеснили Западный отряд за Шахе 30 сентября (13 октября), не сумев сломить сопротивление 1-й японской армии, начал отход Восточный отряд. Последующие боевые действия, носившие преимущественно встречный характер, проходили с переменным успехом. 5(18) октября, понеся большие потери (русские — 40 тыс. чел., японцы — до 20 тыс.), обе стороны приостановили атаки и приступили к укреплению занимаемых позиций. Установился 60-км позиционный фронт, что было новым явлением в военном искусстве.

На результатах сражения на реке Шахе сказалось то, что для нанесения главного удара русские выделили всего 1/4 своих войск, примерно такое же кол-во сосредоточивалось на вспомогательном направлении. Половина оставалась в резерве. Выявились неподготовленность обеих сторон к ведению встречных боёв и их неумение овладеть инициативой, осуществить смелый манёвр и обеспечить взаимодействие войск. Сражение продемонстрировало также возросшее значение разведки, ночных боёв и стрельбы артиллерии с закрытых позиций. По размаху (фронт и глубина около 60 км, продолжительность 14 суток) оно, по существу, представляло собой операцию. Существенного влияния на ход войны сражение не оказало.[2][3]

Половина оставалась в резерве. Выявились неподготовленность обеих сторон к ведению встречных боёв и их неумение овладеть инициативой, осуществить смелый манёвр и обеспечить взаимодействие войск. Сражение продемонстрировало также возросшее значение разведки, ночных боёв и стрельбы артиллерии с закрытых позиций. По размаху (фронт и глубина около 60 км, продолжительность 14 суток) оно, по существу, представляло собой операцию. Существенного влияния на ход войны сражение не оказало.[2][3]

В этом сражении погиб известный военный корреспондент того времени Евгений Яковлевич Максимов.

См. также

- Михаил Грулёв

Примечания

- ↑ Война с Японией 1904—1905 гг. Санитарно-статистический очерк. 1914.

- ↑ Русско-японская война -> бои в Маньчжурии

- ↑ Сражение у реки Шахэ

Гора Фаншань и десять переходов

Округ Фаншань находится в юго-западной части муниципалитета Пекина. Через этот уезд вьется хребет Великий Фаншань, его волнистые вершины уходят далеко вдаль. Здесь есть много прекрасных пейзажей и мест, представляющих исторический интерес, самые известные из которых описаны следующим образом:

Через этот уезд вьется хребет Великий Фаншань, его волнистые вершины уходят далеко вдаль. Здесь есть много прекрасных пейзажей и мест, представляющих исторический интерес, самые известные из которых описаны следующим образом:

Гора Шанфан (Верхняя площадь)

Гора Шанфан, известная в древности как гора Люпин, является ответвлением Большой хребет Фаншань. Он расположен примерно в 75 км к юго-западу от Пекина и в 20 км от Чжоукоудяня, древнего дома пекинского человека.

Согласно историческим записям, где-то между 58 и 75 годами нашей эры (династия Восточная Хань) монах школы Хуаянь по имени Хуйшэн построил здесь несколько пагод и храмов, сделав этот район центром буддийского поклонения. Позже здания были отремонтированы, и между девятью гротами и 12 вершинами горы Шанфанг было построено 72 монастыря с храмом Тусита (Доушуайси) в их центре. Шестнадцать из этих монастырей существуют и сегодня.

Эта область внушительных скал и оврагов, а также зеленых лесов, разбросанных прекрасными зданиями и храмами, была центром буддийской деятельности на протяжении более 1000 лет. Его знаменитая красота вдохновила поговорку: «На юге находятся Ханчжоу и Сучжоу, а на севере — гора Шанфан». В 1949 это место находилось в полуразрушенном состоянии и заросло сорняками, но после реставрации стало одним из лучших исторических мест в пригороде Пекина.

Его знаменитая красота вдохновила поговорку: «На юге находятся Ханчжоу и Сучжоу, а на севере — гора Шанфан». В 1949 это место находилось в полуразрушенном состоянии и заросло сорняками, но после реставрации стало одним из лучших исторических мест в пригороде Пекина.

Отправляясь из Чжоукоудяня, есть два возможных маршрута к горе Шанфан, оба из которых проходят через Гушанькоу. Один маршрут проходит через деревню Лузишуй и Бажайцзы, а другой проходит через деревню Вацзин и деревню Тянькай. Первый маршрут короче, но круче, что делает его естественным выбором для альпинистов. 19 июняВ 80 г. власти уезда Фаншань построили две дороги к востоку и западу от грота Юньшуй (Облака и реки). Восточная дорога заасфальтирована и может использоваться для автомобильного движения, а западный маршрут — только пешеходная дорожка.

Прибыв в Гушанькоу, можно различить вдалеке неровную линию покрытых туманом пиков, извилистые тропы, утесы и отвесные скалы, крутые ущелья и вершины причудливой формы, образующие хребет Великий Фаншань. Ближе находится пышный зеленый лес и деревни Шанчжунъюань и Сячжунъюань, прекрасные места для отдыха перед предстоящим походом.

Ближе находится пышный зеленый лес и деревни Шанчжунъюань и Сячжунъюань, прекрасные места для отдыха перед предстоящим походом.

Покинув Гушанькоу, следует по тропинке вдоль реки Шахэ к входным воротам Храма Приветствия (Jiedai’an), первого из 72 монастырей. Отсюда нужно повернуть на север и следовать по извилистой горной тропе, ведущей к Восточному и Западному голубятням (Донгетан и Сигетан), где обитают различные виды голубей.

Пересекая Озеро Ароматных Вод (Xiangshuihu) и Озеро Вонючих Вод (Choushuihu), можно прийти к Расколотой Громом Скале (Pileishi). Согласно местной легенде, змеиный демон по имени Старый Ли с открытым хвостом пришел в Фаншань и совершил много серьезных проступков. Когда старый буддийский монах Хуйшэн обнаружил это, он увещевал демона-змею, но тот не обратил на это внимания, и они начали драться. Змеиный демон был несопоставимой горой. Монах преследовал демона до Лестницы к Облакам (Юнти) и поднял руки, после чего ужасный удар грома и молнии расколол гору на части.

Острые скалы обрамляют тропу, пересекающую Потный хребет, и крутые скалы, возвышающиеся на высоту более 30 метров. Лестница из более чем 100 ступенек (предположительно, построенная евнухом Мин Фэн Бао) была вырублена в скале, а стальной трос помогает альпинистам в их подъеме. Наверху этой Лестницы в облака находится одноименный монастырь, построенный во времена династии Мин. Монастырь содержит прекрасную коллекцию древнего искусства и изображений Будды.

Направляясь на север от монастыря Лестницы в Облака и пересекая мост Куанлун, вы придете к другим воротам.

Внутренний двор Пагоды содержит многочисленные пагоды, где, как говорят, покоятся останки буддийских монахов. В одной пагоде, датируемой 1070 годом (династия Ляо), есть каменная табличка с надписью: «Здесь покоится Цао Чан, который жил на своей горе 30 лет и рукоположил более 200 000 монахов. Он скончался в 1070 году».

Направляясь на северо-запад, вы пройдете монастырь, обращенный к солнцу (Чаоян’ан), прежде чем попасть в монастырь с видом на море (Ванхай’ан). Во дворе стоит знаменитый старинный «король кипарисов» со стволом более пяти метров в окружности. Повернув отсюда на восток и пересекая густые заросли бамбука, можно попасть в зал Манджушри (Вэньшудянь), где находится более 20 искусно вылепленных изображений Будд.

Храм Шанфанг, расположенный недалеко от центральной вершины горного хребта, является самым важным из 72 монастырей. Он окружен множеством других построек — двором аббата (Фанчжанъюань), Залом тихого возвращения (Цингуидянь), Большой кухней (Дачуфан) и жилищами монахов. Большинство этих зданий датируются династией Мин. Хотя многие деревянные балки были перекрашены во времена династии Цин, стиль остается типичным для более раннего периода.

Он окружен множеством других построек — двором аббата (Фанчжанъюань), Залом тихого возвращения (Цингуидянь), Большой кухней (Дачуфан) и жилищами монахов. Большинство этих зданий датируются династией Мин. Хотя многие деревянные балки были перекрашены во времена династии Цин, стиль остается типичным для более раннего периода.

В Монастыре Затворничества (Туйдзю’ан) и Зале Источника Медведицы (Идоцюань) декорации начинают меняться. Больше не видно великолепной архитектуры, исчезли звуки ветра в соснах и щебетание птиц. Вместо этого его окружают простые здания, построенные в виде местных резиденций. Зал источника Медведицы и Большая колокольня (Дачжунлоу) дополняют друг друга, первый стоит у подножия крутого склона, а второй — на самой вершине утеса. Хотя есть небольшая естественная тропа, соединяющая их, необходимо пробираться через деревья и лианы, чтобы добраться до вершины. Большой колокол Большой колокольни, все еще в идеальном состоянии, весит около 1500 кг и имеет высоту 2,5 метра. Как людям в древности удалось перевезти такой огромный колокол на эту гору? Возможно, проложив ледяную дорожку и подняв колокол на гору. Из девяти гротов горы Шанфан грот Юньшуй, безусловно, самый экзотический; а из 12 пиков пик Тяньчжу является самым крутым и труднопроходимым — до сих пор на него нет дороги, на которую можно было бы подняться.

Как людям в древности удалось перевезти такой огромный колокол на эту гору? Возможно, проложив ледяную дорожку и подняв колокол на гору. Из девяти гротов горы Шанфан грот Юньшуй, безусловно, самый экзотический; а из 12 пиков пик Тяньчжу является самым крутым и труднопроходимым — до сих пор на него нет дороги, на которую можно было бы подняться.

Грот Юньшуй (Облака и Реки)

Грот Юньхуэй находится на западных склонах горы Шанфан, примерно в восьми километрах от храма Тусита. Перед входом в пещеру находится монастырь Великого Сострадания (Дабэйан), построенный во времена династии Мин. В его главном зале есть несколько настенных росписей династии Мин. Реалистичные человеческие фигуры высотой 1,6 метра выглядят ярко.

Грот выходит в естественную пещеру высотой шесть метров, хотя высота потолка в остальной части грота сильно различается. За тысячи лет стены пещеры постепенно превратились в странные и удивительные естественные формы, некоторые из которых напоминают знакомые предметы. Им были даны соответствующие имена, такие как «Гора крадущегося тигра», «Слон, несущий драгоценный кувшин», «Арбузная грядка» и «Гора снежинок».

Им были даны соответствующие имена, такие как «Гора крадущегося тигра», «Слон, несущий драгоценный кувшин», «Арбузная грядка» и «Гора снежинок».

Два «дракона» охраняют вход в этот грот. Войдя в грот, можно встретить присевшего «тигра», готового броситься в любой момент. Далее вы обнаружите фигуру «веселого старого джентльмена» с длинными бровями, свисающими со лба, одиноко сидящего на скалах. «Колокольни» и «Башни барабанов» возвышаются над полом и свисают с потолка. При ударе по этим сталагмитам и сталактитам издаются звуки колокольчиков, барабанов и деревянных блоков буддийской «деревянной рыбы», удары по которым сопровождают пение священных писаний. Продвигаясь дальше среди отголосков этой странной музыки, вы доберетесь до «Горы гонгов», группы сталактитов, которые вибрируют, как каменные куранты при легком ударе, но звучат как китайские гонги, когда ударяют сильнее. С крыши пещеры свисают большие широкие сталактиты, которые напоминают длинные матерчатые знамена, подвешенные к потолкам буддийских храмов. Другие формы внутри пещеры включают «Богиня милосердия, объясняющая буддийскую пушку», «Драгоценный змеиный кувшин» и «18 архатов».

Другие формы внутри пещеры включают «Богиня милосердия, объясняющая буддийскую пушку», «Драгоценный змеиный кувшин» и «18 архатов».

Общая длина грота составляет 600 метров, и он состоит из семи последовательных пещер. В феврале 1980 года правительство уезда Фаншань построило дорогу к гроту, расширило дорожку внутри пещеры и осветило ее разноцветными огнями.

Гора Каменных Писаний (Шицзиншань)

Прогулка по горной тропе, ведущей от горы Шанфан к Горе Каменных Писаний, занимает около трех часов. Также можно пройти через деревню Тянькай и Чангоу, но этот маршрут немного длиннее.

Гора Каменных Писаний первоначально называлась Гора Белого Пояса (Байдайшань), а затем Маленькие Западные Небеса (Сяокситянь). Найденные на этой горе «Каменные писания Фаншаня» — единственный в Китае полный набор текстов буддийской пушки, высеченных на каменных плитах. Этот выдающийся подвиг мастерства датируется 1000 с лишним лет, самые ранние из каменных писаний Фаншань относятся к династии Суй, а самые поздние — к династии Мин. Оттиски с надписей хранятся в храме Гуанцзи в Пекине.

Оттиски с надписей хранятся в храме Гуанцзи в Пекине.

Каменные таблички с надписями находятся в девяти пещерах, обращенных к Храму Обители Облаков (Юнджуси) на восточной вершине, а ряд других табличек спрятан под землей. Девять пещер расположены примерно на полпути вверх по горе и состоят из двух уровней: верхний уровень содержит семь пещер, а нижний — только две. Последние две пещеры содержат около 2000 табличек. Из них буддийский священник Цзин Ван во времена династии Суй вырезал небольшое количество, а остальные были завершены во времена династии Ляо. Пятая пещера на верхнем уровне является самой большой и богатой. Названная «Пещерой Грома» (Leiyindong), она содержит четыре неровно вытесанных восьмиугольных каменных столба, на которых вырезаны 1806 статуй Будды. Четыре стены пещеры покрыты 77 различными буддийскими надписями, включая Алмазную сутру и Лотосовую сутру, которые, за исключением нескольких надписей, вырезанных во времена династии Юань, были выполнены Цзин Ванем. В 1956, Буддийская ассоциация Китая взяла полный набор оттисков этих надписей.

В 1956, Буддийская ассоциация Китая взяла полный набор оттисков этих надписей.

На вершине горы стоит одноэтажная каменная пагода с высеченной пятистрочной надписью. Построенный в 898 году во времена династии Тан, его архитектура и резьба на стенах особенно прекрасны.

Руины храма Облачной Обители (Юньцзюси)

Храм Облачной Обители стоит в стенах небольшого кладбища в народной коммуне Шанлэ в уезде Фаншань. Он расположен на склоне горы Белый пояс (Байдайшань) на расстоянии около 75 километров от Пекина. Вермильон-гора (Чжушань) служит фоном для храма.

Согласно записям династии Тан, Храм Облачной Обители был построен в начале седьмого века буддийским монахом Цзин Ванем после сильного наводнения, принесшего с собой тысячи стволов деревьев, позже использовавшихся при строительстве. После смерти монаха храмом завладели его ученики. Несмотря на ущерб, нанесенный войнами и междоусобицами на протяжении веков, храм был перестроен в династиях Ляо, Цзинь, Юань, Мин и Цин. В 1940 году он был сильно поврежден японскими войсками, а при династиях Мин и Цин его участки были полностью разрушены. Южная пагода, построенная во времена династии Ляо, также была повреждена вместе с хранившимися в ней прекрасными сокровищами. Однако среди руин храма Облачной Обители все еще есть много достопримечательностей.

В 1940 году он был сильно поврежден японскими войсками, а при династиях Мин и Цин его участки были полностью разрушены. Южная пагода, построенная во времена династии Ляо, также была повреждена вместе с хранившимися в ней прекрасными сокровищами. Однако среди руин храма Облачной Обители все еще есть много достопримечательностей.

Войдя в беломраморные арочные ворота и поднимаясь постепенно вверх, можно легко представить былую славу и великолепие храмовых построек. Первоначальный храм имел пять центральных дворов и шесть больших залов, к которым примыкали дополнительные вспомогательные залы, императорские ложи и жилища монахов.

Храм Облачной резиденции был признан священной буддийской святыней провинции Хэбэй. На пике своего развития в храме проживало до 100 монахов. Часть знаменитых резных каменных писаний, в частности два, до сих пор стоят к северу и югу от храма. Южная пагода имеет восьмиугольную форму с 11 этажами и остроконечными карнизами и построена из кирпича. Под пагодой находится хранилище буддийских писаний. Следовательно, пагода также известна как «Пагода, покрывающая Священное Писание». Он был построен в 1117 году при династии Ляо.

Следовательно, пагода также известна как «Пагода, покрывающая Священное Писание». Он был построен в 1117 году при династии Ляо.

Северная пагода, также построенная во времена династии Ляо, первоначально называлась буддийской святыней, но позже была названа пагодой Аргата (Луоханта). Поскольку пагода окрашена в красный цвет, местные жители также называют ее Красной пагодой. Нижняя половина пагоды восьмиугольная, с закругленными карнизами и резными нишами. С четырех его сторон расположены арочные входы и ложные окна. Верхняя половина пагоды имеет конусообразную форму и украшена девятью круглыми полосами. Он окружен меньшими каменными пагодами, датируемыми династией Тан, некоторые из которых напоминают Малую пагоду диких гусей в Сиане. По обеим сторонам дверей пагоды имеются изящные резные надписи.

После основания Народной Республики в 1949 году были проведены масштабные раскопки и реставрационные работы на каменных табличках с буддийскими писаниями в Храме Обители Облаков. Сегодня в общей сложности 14 278 штук каменных табличек распределены между девятью пещерами на Горе Каменных Писаний и хранилищем в храме.

Сегодня в общей сложности 14 278 штук каменных табличек распределены между девятью пещерами на Горе Каменных Писаний и хранилищем в храме.

В 1961 году Государственный совет классифицировал руины храма Облачной резиденции, пагоды Ляо и Тан и пещеры буддийских писаний в качестве национальных исторических памятников. Была отремонтирована Северная пагода династии Ляо и построено хранилище для хранения каменных писаний.

Пещера Каменного Будды (Шифодун)

Пещера Каменного Будды — это пещера в карстовой скале, расположенная у подножия горы Данан недалеко от деревни Южный Чейин в Народной коммуне Хэбэй. Он имеет длину более 700 метров и, согласно легенде, когда-то здесь находились 10 каменных статуй Будды, от которых он и получил свое название. Пещера содержит множество странных и разнообразных скальных образований, которые по красоте могут соперничать с гротом Юньшуй (Облака и реки).

Хотя вопрос о том, стояли ли когда-либо в пещере каменные Будды, остается без ответа, с пещерой связана волшебная сказка: Давным-давно в Перевале Черного Дракона жил черный дракон ( уезд Фаншань). Этот дракон взял в жены красивую девушку из местной деревни, и они вместе прожили счастливую жизнь. Некоторое время спустя, однако, белый дракон, пересекающий Перевал Черного Дракона, заинтересовался здешней прекрасной землей и решил присвоить часть ее себе. Разумеется, черный дракон не уступил своей земли и вступил в страшную битву с самозванцем. Свекор черного дракона, поняв, что черный дракон не может победить своего противника, пустил стрелу и ранил белого дракона. Последний издал ужасный крик, подпрыгнул в воздух и скрылся в пещере Каменного Будды.

Этот дракон взял в жены красивую девушку из местной деревни, и они вместе прожили счастливую жизнь. Некоторое время спустя, однако, белый дракон, пересекающий Перевал Черного Дракона, заинтересовался здешней прекрасной землей и решил присвоить часть ее себе. Разумеется, черный дракон не уступил своей земли и вступил в страшную битву с самозванцем. Свекор черного дракона, поняв, что черный дракон не может победить своего противника, пустил стрелу и ранил белого дракона. Последний издал ужасный крик, подпрыгнул в воздух и скрылся в пещере Каменного Будды.

Пещера Каменного Будды состоит из шести различных пещер. Чтобы получить доступ к пещере, нужно сначала пройти через туннель длиной 20 метров, вход в который охраняет каменный лев. Следуя по туннелю, маршрут постепенно расширяется в большую пещеру с высокой куполообразной крышей и гладким полом, заполненную настоящим лесом сталактитов и сталагмитов причудливой формы. В свете фонарей скалы приобретают розоватый оттенок и становятся видны их пестрые очертания — легко представить себя среди стайки танцующих фей.

Чтобы добраться до второй пещеры, необходимо проскользнуть через узкую расщелину, ведущую к плоской приподнятой платформе и гораздо большей плоской площадке под ней. Эта пещера содержит множество странных зазубренных скальных образований и группу сталактитов с бесчисленными каскадными формами, которые напоминают водопад.

Повернув налево на приподнятой платформе и обойдя глубокий подземный источник, можно попасть в третью пещеру. У входа в пещеру есть два больших камня, один свисает с крыши и имеет форму засахаренных вишен на палочке, а другой представляет собой образование из двух смежных камней, один из которых напоминает коготь дракона, а другой — гребень дракона. волну, которая называется «Дракон, входящий в море». Справа есть многочисленные каменные столбы с плоскими вершинами самых разных размеров, а на левой стене пещеры — столб высотой более 10 метров, который выглядит как огромный ледник, медленно спускающийся вниз. Это подходящее название «Ледник Тянь-Шань». На противоположной стороне пещеры находится грот, перед которым водяной завесой подвешены сталактиты. Между этими двумя группами образований выстроились четыре гигантских столба, подобно четырем великим воинам-служителям Будды (Девараджи). Пройдя через узкий проход, попадаешь в четвертую пещеру.

Между этими двумя группами образований выстроились четыре гигантских столба, подобно четырем великим воинам-служителям Будды (Девараджи). Пройдя через узкий проход, попадаешь в четвертую пещеру.

Здесь можно заметить узкую подземную «трубу» длиной 40 метров, через которую, как считается, в пещеру проник легендарный белый дракон. Полость на дне дымохода даже больше, чем пещера Каменного Будды, и в ней тоже много сталагмитов и сталактитов причудливой формы. Однако, поскольку «дымоход» очень крутой, немногие посетители могут спуститься по нему.

Слева от «дымохода» есть наклонная площадка. Поднявшись вверх по склону и пройдя через узкую щель, можно обнаружить пятую пещеру, напоминающую небольшой горный склон. Скалы на склоне были стерты проточной водой, в результате чего в камне образовались небольшие канавки. Склон известен как «Корыто Быка».

Поднявшись на вершину склона, вы попадете в шестую пещеру. Крыша и пол этой пещеры содержат несколько десятков полостей с небольшими входами, но просторными внутри. Их сходство с глиняными кувшинами дало им название «кувшины неба и земли». Бесчисленные сталактиты, свисающие с потолка этих впадин, напоминают горные вершины, отражающиеся на поверхности озера.

Их сходство с глиняными кувшинами дало им название «кувшины неба и земли». Бесчисленные сталактиты, свисающие с потолка этих впадин, напоминают горные вершины, отражающиеся на поверхности озера.

«Десять переправ» (Шиду)

«Десять переправ» расположены примерно в 100 км к юго-западу от Пекина в верховьях реки Джума. Чтобы добраться из Чжанфана в деревню «Десять переходов», необходимо 10 раз пересечь реку Джума, откуда и произошло название этого места.

Река Джума вытекает из гор у деревни Чжанфан, в 20 км от Чжоукоудяня. Вся долина, начинающаяся у села, наполнена сверкающими ручьями, ибо, кроме самой реки Джумы, извивающейся через долину, болотистые болота дна долины пересекают также полные до краев притоки и бьющие ключи, спускающиеся вниз. со склона горы.

Первый из «Десяти переходов» совершается при входе в долину реки и пересечении моста. Следуя по тропинке, которая вьется вокруг гор, вы придете ко второму мосту. Путь продолжает извиваться таким образом, пересекая поток в общей сложности 10 раз.

(China.org.cn)

Проливные дожди нанесли ущерб Южному Китаю – The Diplomat

Китай Мощность

На прошлой неделе на юге Китая произошло разрушительное наводнение, причинившее ущерб не менее 8 миллиардов долларов.

Затопленные улицы в Шахе, Китай, 2013 год.

Предоставлено: Flickr/ LanguageTeachingС апреля большая часть южного Китая пострадала от проливных дождей и сильных наводнений. Погода принесла 260 миллиметров дождя, а также ветер со скоростью до 200 км (125 миль) в час за последнюю неделю. На сегодняшний день по меньшей мере 186 человек погибли в результате наводнений, от которых пострадали 32 миллиона человек в 26 провинциях и муниципалитетах. Правительство оценивает экономический ущерб в более чем 57 миллиардов юаней (8,5 миллиарда долларов), но ожидается, что эта цифра будет расти.

Город Ухань был в состоянии повышенной готовности после того, как прошедший тропический шторм Непартак принес проливные дожди, которые почти полностью затопили город. В соседней провинции Аньхой аллигаторы стали еще одной дополнительной опасностью, сбежав с фермы благодаря паводковым водам. По данным Синьхуа, общественный транспорт был в беспорядке: только в провинции Фуцзянь был отменен 341 поезд. Многие другие южные железнодорожные линии серьезно пострадали, в результате чего многие из них оказались в затруднительном положении или со значительными задержками. Уровень воды около 100 рек в провинциях Хубэй, Цзянси, Хунань, Цзянсу, Гуанси и Гуйчжоу превысил порог предупреждения, сообщает 9 марта.0119 Южно-Китайская утренняя почта .

В соседней провинции Аньхой аллигаторы стали еще одной дополнительной опасностью, сбежав с фермы благодаря паводковым водам. По данным Синьхуа, общественный транспорт был в беспорядке: только в провинции Фуцзянь был отменен 341 поезд. Многие другие южные железнодорожные линии серьезно пострадали, в результате чего многие из них оказались в затруднительном положении или со значительными задержками. Уровень воды около 100 рек в провинциях Хубэй, Цзянси, Хунань, Цзянсу, Гуанси и Гуйчжоу превысил порог предупреждения, сообщает 9 марта.0119 Южно-Китайская утренняя почта .

Из оптимистично-осторожного тона об автоматической системе наблюдения за наводнениями, которая следит за рекой Янцзы (введенной в качестве меры против будущих наводнений после смертоносного наводнения 1998 года, которое длилось два месяца и затронуло 220 миллионов человек и унесло жизни где-то между 3000 и 5000 человек) и героические рассказы о мобилизации армии НОАК в пострадавших от наводнения районах, китайские власти на прошлой неделе начали менять свой тон. Пекин предупредил о дальнейшем стихийном бедствии после того, как на прошлой неделе первый тайфун в этом сезоне обрушился на провинцию Фуцзянь. 9По словам доктора Лю Чжунхуи из Департамент наук о Земле Гонконгского университета.

Пекин предупредил о дальнейшем стихийном бедствии после того, как на прошлой неделе первый тайфун в этом сезоне обрушился на провинцию Фуцзянь. 9По словам доктора Лю Чжунхуи из Департамент наук о Земле Гонконгского университета.

Diplomat Brief

Еженедельный информационный бюллетень

NПолучайте информацию о событиях недели и развивайте сюжеты для просмотра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Получить информационный бюллетень

«В целом на северо-западе Китая намного суше, а на юге Китая более влажно… Южный Китай действительно может быть затронут ЭНЮК в этом году. Некоторые исследования подтверждают мнение о том, что когда климат становится теплее, юг становится еще более влажным», — сказал Лю The Diplomat .

В дополнение к естественным погодным условиям Китай имеет долгую историю коррумпированных проектов, поддерживаемых правительством, которые усугубляют стихийные бедствия. Согласно местному новостному сообщению Уханя в 2014 году, чиновник, ответственный за проект строительства дамбы стоимостью 1 миллиард юаней в период с 2005 по 2013 год, был обвинен в получении взятки в размере 1,6 миллиона юаней.