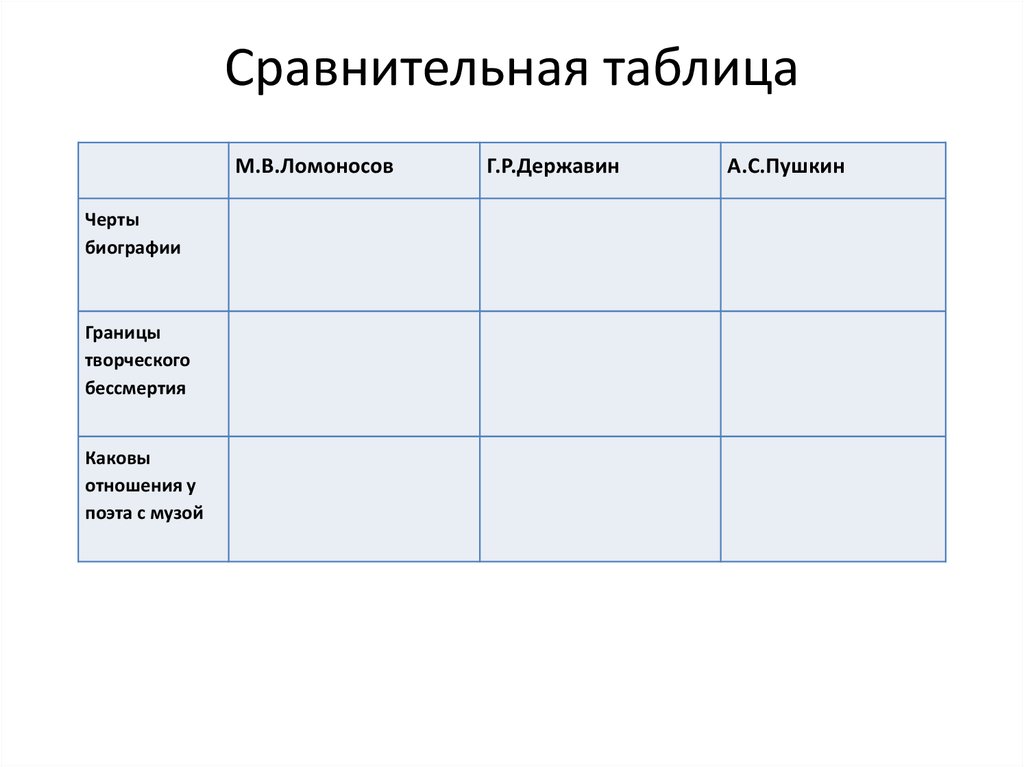

Сравнительный анализ гомеровского «Памятника» в исполнении М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.С. Пушкина

Сравнительный анализ гомеровского «Памятника» в исполнении М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.С. Пушкина.

«Ты прав, Певец: ты будешь

жить;

Ты памятник воздвигнул вечный:

Его не могут сокрушить

Ни гром, ни вихорь быстротечный.»

К.Ф. Рылеев “Державин”

Тема поэта и поэзии традиционная, сквозная в европейской культуре.

Монолог поэта о самом себе встречается еще в античной поэзии. Так, ода Горация

“К Мельпомене” (Мельпомена в древнегреческой

мифологии – одна из девяти муз, покровительница трагедии, символ сценического

искусства) в переводе М.В. Ломоносова послужила основой для

стихотворений Г.Р. Державина и А.С. Пушкина о “памятнике”. Основные ее аспекты

– процесс творчества, его цель и смысл, взаимоотношения поэта с читателем, с

властью, с самим собой. Таким образом, среди поэтов разных эпох была традиция

лирического изображения “нерукотворного” памятника, как бы подводящего итог

творческой деятельности.

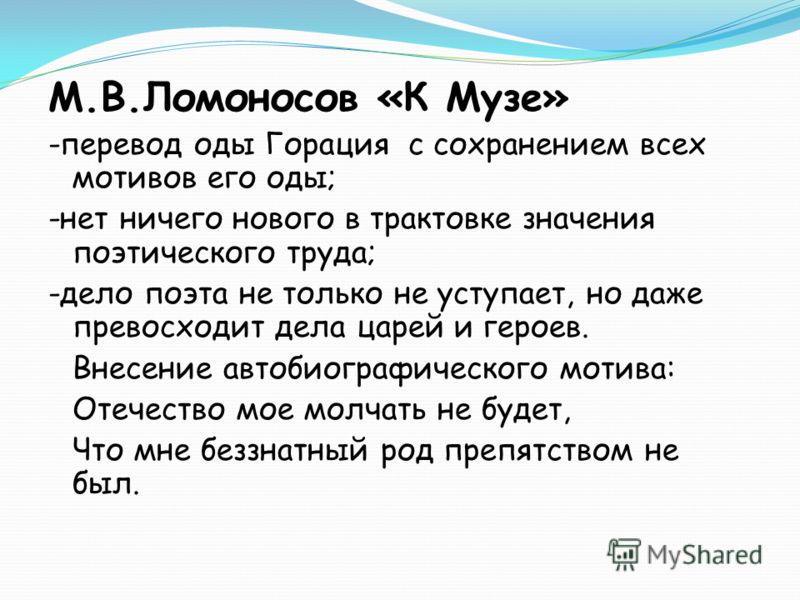

В 1747 году М.В. Ломоносов перевел оду Горация на русский язык.

«Я знак бессмертия себе воздвигнул

Превыше пирамид и крепче меди,

Что бурный аквилон сотреть не может,

Ни множество веков, ни едка древность.

Не вовсе я умру; но смерть оставит

Велику часть мою, как жизнь скончаю.

Я буду возрастать повсюду славой,

Пока великий Рим владеет светом.

Где быстрыми шумит струями Авфид,

Где Давнус царствовал в простом народе,

Отечество мое молчать не будет,

Что мне беззнатный род препятством не был,

Чтоб внесть в Италию стихи эольски

И первому звенеть Алцейской лирой.

Взгордися праведной заслугой, муза,

И увенчай главу дельфийским лавром.»

Тема оды – роль творчества, поэзии в жизни людей. Созданное поэтом делает его бессмертным – вот главная мысль стихотворения.

Двусложный размер – ямб – придает нерифмованным строчкам

стихотворения четкость. Торжественность звучанию придают слова высокого стиля:

воздвигну, превыше, возрастать, отечество, препятство и др.

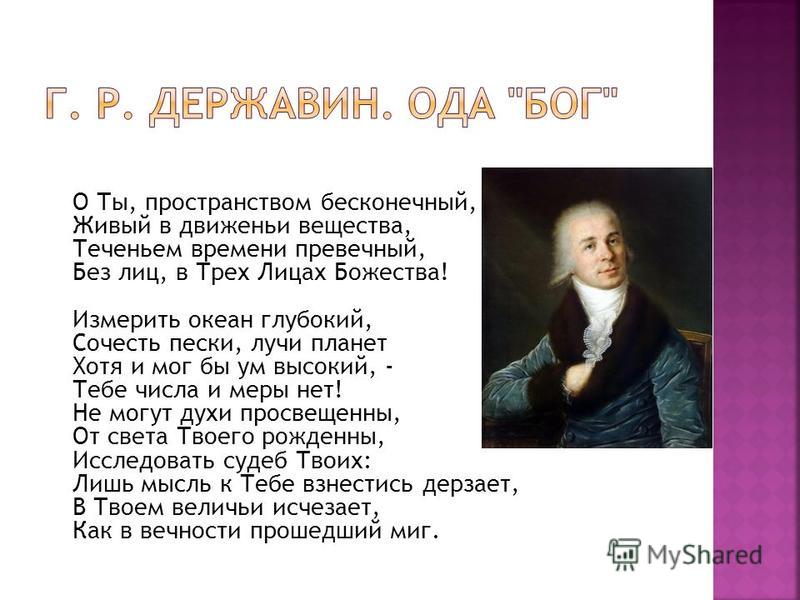

В 1796 году Г.Р. Державин обращается к данной теме, пишет стихотворение “Памятник” — это вольное переложение оды Горация.

«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.»

Но Державин не повторяет мыслей далекого предшественника, а

высказывает собственную точку зрения на поэта и поэзию. Поэт считал, что люди,

которых не вдохновляет, не волнует искусство, остаются глухи к добру,

равнодушны к радостям и страданиям окружающих. По убеждению Державина, цель

искусства и литературы – содействовать распространению просвещения и воспитанию

любви к прекрасному, исправлять порочные нравы, проповедовать истину и

справедливость.

«… И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.»

В “Памятнике” Державин поясняет, в чем состоят его заслуги перед “родом славянов” и отечественной литературой:

«…первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.»

Тема – бессмертие поэта в его творениях, в памяти людей о

создателе знаменитых произведений. Основную свою заслугу видит поэт в том, что

мог “истину царям с улыбкой говорить”, “беседовать о боге”, “дерзнул”

рассказать о добродетелях Екатерины !! не высоким, а простым слогом.

Основную свою заслугу видит поэт в том, что

мог “истину царям с улыбкой говорить”, “беседовать о боге”, “дерзнул”

рассказать о добродетелях Екатерины !! не высоким, а простым слогом.

Чтобы придать торжественность стихотворной речи, поэт использует слова “высокого стиля” —чело, возгордись, возгласить, дерзнул, неисчетных и т.д.; различные эпитеты – неторопливою рукой, сердечной простоте, заслугой справедливой, памятник чудесный, вечный

, гром быстротечный. Автор использует гиперболу и сравнение одновременно – “металлов выше он и тверже пирамид”.За год до смерти, как бы подводя итог своей поэтической деятельности, осмысливая собственный творческий путь, Пушкин написал стихотворение “Памятник” (1836 г.).

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастёт народная тропа,

Вознёсся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживёт и тлeнья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью бoжию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца;

Хвалу и клевету приeмли равнодушно

И не оспаривай глупца.»

По своей теме и построению стихотворение А.С. Пушкина близко к

одноименному стихотворению Державина, однако Пушкин отступил от прежних

образов. Сюжет стихотворения составляет судьба Пушкина, осмысленная на фоне

исторического движения. Стихотворение хранит следы тяжких раздумий о жестокости

века, об отношениях с царем и великосветскими кругами, о том, что в поэзии он,

Пушкин, одержал победу над самодержавием. Стихотворение полно горького

предчувствия скорой гибели и веры в могущество поэтического слова, безмерной

любви к России, сознание выполненного долга перед народом. Кто же дает поэту

право на бессмертие? Поэт своим творчеством сам ставит при жизни “нерукотворный

памятник”, потому что он – голос народа, его пророк. Поэт гордится тем, что его

поэзия была свободной и взывала к свободе: “…в мой жестокий век восславил я

свободу…”. Пушкин утверждает единство народных и личных идеалов, он писал не

ради “венца”, поэзия – это бескорыстное служение во имя человечества. Поэт был

убежден в том, что муза должна строго следовать истине, преданно служить

свободе, красоте, добру и справедливости. В этом вечная и неизменная сущность

подлинно народного искусства.

Кто же дает поэту

право на бессмертие? Поэт своим творчеством сам ставит при жизни “нерукотворный

памятник”, потому что он – голос народа, его пророк. Поэт гордится тем, что его

поэзия была свободной и взывала к свободе: “…в мой жестокий век восславил я

свободу…”. Пушкин утверждает единство народных и личных идеалов, он писал не

ради “венца”, поэзия – это бескорыстное служение во имя человечества. Поэт был

убежден в том, что муза должна строго следовать истине, преданно служить

свободе, красоте, добру и справедливости. В этом вечная и неизменная сущность

подлинно народного искусства.

Тема поэта и поэзии. Стихи написаны как своеобразное подражание стихотворению Державина.

Автор использует эпитеты: памятник нерукотворный, душа в заветной лире, в мой жестокий век, главою непокорной; олицетворение: веленью Божию, о муза, будь послушна… Подбор слов, интонация отличаются торжественностью, возвышенностью, благодаря славянизмам: воздвиг, главою, тленья, пиит, сущий в ней язык

е. народ), велению и

другие. По интонации “Памятник” представляет собой торжественную речь народного

поэта-гражданина, утверждающего свое право на историческое бессмертие.

е. народ), велению и

другие. По интонации “Памятник” представляет собой торжественную речь народного

поэта-гражданина, утверждающего свое право на историческое бессмертие.Хотя в этих стихотворениях много общего, основной смысл стихотворений глубоко различен, различна оценка их авторами своего творчества. “Памятник” Державина – своеобразный “отчёт ” о проделанной работе: о достижениях в “забавном русском слоге” и “воспитательных” беседах с царями об истине. Пушкинское же стихотворение адресовано всему “подлунному миру”, посмертная слава поэта отождествляется с вечной жизнью:

“Нет, весь я не умру, душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит…”

Державинское разделение на “поэта” и “гражданина” в нем отменяется. Пушкин не учил людей, не проповедовал, но пробуждал “чувства добрые” в их душах.

В этих

стихотворениях писатели обозначили границы своего творческого бессмертия,

высказали его причины. Так, Пушкин, уже с первой строфы, подчеркивает

народность своего творчества.

Державин говорит о том, что его «бессмертие» должно было обеспечить художественное новаторство, то, что он «из безвестности тем известен стал», что «первый я дерзнул в забавном русском слоге…» писать о деятельности царей. Ломоносов пишет, что «…пока великий Рим владеет светом», он будет жить в памяти народа.

Каждый из трех поэтов говорит о своих взаимоотношениях с музой. Для Ломоносова, муза — великая покровительница, награждающая его за «праведную заслугу». У Державина, муза — это его верная подруга, с которой он на равных:

«О муза! возгордись

заслугой справедливой.

И презрит кто тебя, сама тех презирая;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.»

А Пушкин в своей музе видит сподвижника в борьбе за справедливость, обращаясь к ней, он призывает «обиды не страшась, не требуя венца», принимать и хвалу, и клевету равнодушно, и следовать собственному призванию.

В «Памятниках» авторы оценивают свою роль в жизни общества, роль своей творческой деятельности. В них они утверждают свое право на историческое бессмертие.

Державин, Пушкин и Ломоносов оставили частичку собственной души в своем творчестве, поэтому их произведения ценились, ценятся и будут знамениты еще много лет.

Взгляды на поэзию в стихотворении Державина и в переводе М.В.Ломоносова оды Горация « К Мельпомене»;

Урок литературы в 9 классе

Подготовила учительница русского языка и литературы ЛОСШ№2 Шамирзаева ПМ

Тема: Взгляды на поэзию в стихотворении Державина и в переводе М. В.Ломоносова оды Горация « К Мельпомене»;

В.Ломоносова оды Горация « К Мельпомене»;

Цели урока:

1.Выяснить, какое место занимает тема поэта и поэзии в русской литературе 18 века;

2.познакомиться с историей создания стихотворения « Памятник» Г.Р.Державина;

3.выяснить, в чём видит поэт задачу своего творчества в стихотворении; сравнить взгляды на поэзию в стихотворении Державина и в переводе М.В.Ломоносова оды Горация « К Мельпомене»;

4.посмотреть, как повлияло творчество Г. Р. Державина на последующие поколения поэтов.

Ты прав, Певец: ты будешь жить;

Ты памятник воздвигнул вечный:

Его не могут сокрушить

Ни гром, ни вихорь быстротечный.

К.Ф. Рылеев “Державин”

Ход урока.

Организационный момент.

2 .Сообщение темы и цели урока.

Фронтальный опрос домашнего задания.

—К кому обращается Державин в стихотворении «Властителям и судиям»?

(Стихотворение (переложение псалма 81) звучит как прямое гневное обращение к «земным богам», т. е. царям, властителям. )

е. царям, властителям. )

-Каков характер этого обращения (обличение, наказ, прославление)?

(В противоположность сложившейся литературной традиции восхваления в одах и других поэтических произведениях «земных богов» Державин не только сводит их с пьедестала, но и судит их, напоминая об обязанностях перед подданными. Стихотворение содержит и обличение, и наказ (наставление).)

—Как понимает Державин назначение правителей, «земных богов»?

(Земные правители должны, как утверждает Державин, строго следовать законам, не допускать их нарушения («на лица сильных не взирать»), защищать обездоленных и неимущих от несправедливости («о? сильных защищать бессильных»), заботиться о материальных нуждах и соблюдении гражданских прав, чтобы все были равны и едины перед законом.)

—Каков настоящий облик «властителей и судий»?

( Чтение цитат по книге)

—Надеется ли поэт на исправление пороков власти?

(Нет, никаких надежд на исправление пороков власти Державин не питает. Именно поэтому он обращается к Всевышнему быть «един царем земли» и покарать лукавых властителей и судей.)

Именно поэтому он обращается к Всевышнему быть «един царем земли» и покарать лукавых властителей и судей.)

—Какие чувства испытывает автор, каково его личное отношение к адресатам и какими словами оно выражено?( Негодование, презрение, ирония по отношению к земным властителям. Даже выражение «земные боги» воспринимается здесь как ирония. Злодейство, неправда, покрыты мздою очеса, лукавые — лексика, характеризующая пороки власть имущих. Вместе с тем мы слышим в стихотворении глубокую скорбь о судьбах обездоленных, которых надо защищать, «исторгнуть бедных из оков». Бедные, сироты, вдовы — объект сочувствия автора. Он называет их правыми и обращается к Богу: «Боже правых», на которого с молением и надеждой уповают нуждающиеся в защите. Переложение псалма завершается энергичным призывом-мольбой покарать злодеев и стать единым царем земли.)

-Каким стилем написано стихотворение «Властителям и судьям»?

(Стихотворение написано высоким стилем, который избирается автором не для восхваления царствующих особ, а для обличения и показа высокого назначения земной власти. Архаичная лексика (восстал, всевышний, сонм, взирать, покров, исторгнуть, очеса, зыблет, внемли) придает торжественность выражению мыслей и чувств Державина).

Архаичная лексика (восстал, всевышний, сонм, взирать, покров, исторгнуть, очеса, зыблет, внемли) придает торжественность выражению мыслей и чувств Державина).

3.Слово учителя: . Ребята, сегодня мы обращаемся к изучению стихотворения Г.Р.Державина « Памятник».

Практически каждый поэт в своем творчестве ещё с античных времен обращается к теме вечности, к теме назначения поэта и поэзии.

4. Работа над эпиграфом урока.

— Выразительное чтение;

-О каком памятнике идет речь ?

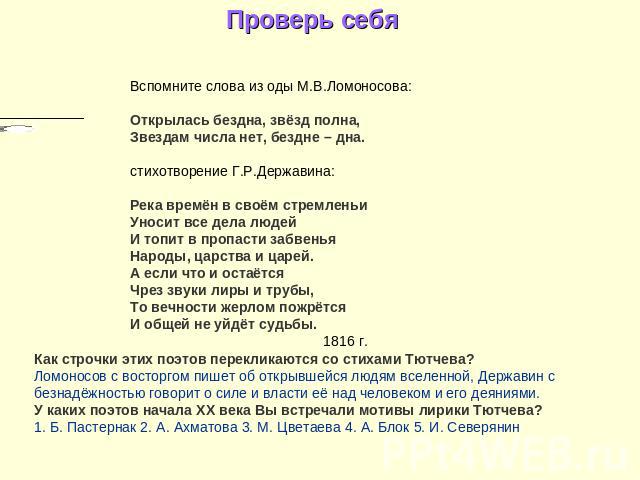

Впервые на русский язык оду Горация «К Мельпомене» («Создал памятник я…») перевел Ломоносов. А Державин стал первым автором в русской литературе, кто обратился к теме поэта и поэзии и творческого бессмертия произведений. Подобными эпическими одами славились Гомер и Гораций, а позже – многие русские литераторы, в числе которых оказался и Гавриил Державин. Этот поэт является одним из ярчайших представителей классицизма, который унаследовал европейские традиции слагать свои стихи «высоким штилем», но, вместе с тем, настолько адаптировал их к разговорной речи, что они были доступны пониманию практически любого слушателя.

При жизни Гавриил Державин был обласкан императрицей Екатериной II, которой посвятил свою знаменитую оду «Фелица», однако его вклад в русскую литературу был по достоинству оценен потомками лишь после смерти поэта, который стал своего рода духовным наставником для Пушкина и Лермонтова.

В1795 году Гавриил Державин написал стихотворение «Памятник», которое первоначально назвал «К музе». Это произведение по своей форме было выдержано в лучших традициях древнегреческой поэзии. однако его содержание очень многие посчитали вызывающим и нескромным. Тем не менее, отражая нападки критиков, Державин советовал им не обращать внимания на напыщенный слог, а вдумываться в содержание, отмечая, что не себя он восхваляет в данном произведении, а русскую литературу, которой, наконец, удалось вырваться из тесных оков классицизма и стать более простой для понимания.

Стихотворение захватывает тему бессмертия поэта в его творениях. Автор размышляет о воздействии поэзии на современников и потомков, о праве поэта на уважение и любовь сограждан.

Идея стихотворения заключается в том, что Державин считал цель искусства и литературы – содействовать распространению просвещения и воспитанию любви к прекрасному, исправлять порочные нравы.

Главной особенностью поэзии Державина была искренность.

В стихотворении «Памятник» он без всякого страха высказывает свое мнение о власти и поясняет, в чем состоят его заслуги перед отечественной литературой: «…первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить ».

«Весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить», — отмечает поэт. При этом он подчеркивает, что слух о нем прокатится по всей русской земле.

Именно эта фраза вызвала негодование оппонентов поэта, которые приписали Державину чрезмерную гордыню. Однако автор имел ввиду не собственные поэтические достижения, а новые веяния в русской поэзии, которые, как он и предвидел, будут подхвачены новым поколением литераторов. И именно их произведения получат широкую популярность среди различных слоев населения благодаря тому, что сам поэт сумеет их научить «в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить».

И именно их произведения получат широкую популярность среди различных слоев населения благодаря тому, что сам поэт сумеет их научить «в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить».

Примечательно, что в своих предположениях о будущем русской поэзии, чело которой будет увенчано «зарей бессмертия», Гавриил Державин оказался прав. Примечательно, что незадолго до смерти поэт присутствовал на выпускном экзамене в Царскосельском лицее и слушал стихи юного Пушкина, которого «в гроб сходя, благословил». Именно Пушкину суждено было стать продолжателем поэтических традиций, которые были заложены в русской литературе Державиным. Неудивительно, что знаменитый русский поэт, подражая своему учителю, впоследствии создал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», которое перекликается с «Памятником» Державина и является продолжением многогранной полемики о роли поэзии в современном русском обществе.

4.Чтение стихотворения « Памятник» учителем.

-Какова особенность интонации прочтения данного стихотворения?

(Прочитано с неторопливой торжественной интонацией)

-Какие слова непонятны в стихотворении Державина?

5.Работа над анализом стихотворений.

« Памятник» Державина и Ломоносова)

-Какая тема объединяет эти два стихотворения? (Роль творчества, тема назначения поэта и поэзии)

—Какие черты биографии поэтов нашли отражение в стихотворениях?

Перевод Ломоносова: «Что мне беззнатный род препятством не был…»

-Объясните значение этих слов. (В этих полных достоинства словах — явный ответ многочисленным недругам Ломоносова и из среды дворянской знати, и из числа его литературных противников, которые неоднократно попрекали его крестьянским происхождением и в лицо которым он бросал: «Кто породою хвалится, тот чужим хвастает»).

( Ломоносов добавил в перевод этот факт из своей жизни).

Державин: « Как из безвестности я тем известен стал…», «Что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласить», « И истину царям с улыбкой говорить».

— Какой биографический факт объединяет двух поэтов? ( Из безвестности стали известными…) Державин, начавший свой путь безвестным солдатом, долго и трудно выбивающийся в «большие люди» и всем успехам на жизненном пути обязанный лишь самому себе).

1 строфа. – С чем сравнивается памятник в переводе Ломоносова?

(« превыше пирамид, крепче меди»)

— А с чем сравнивается памятник в стихотворении Державина?

(“металлов выше он и тверже пирамид”).

—Почему именно с ними? ( Крепость, вечность)

Памятник – это творение, оставляемое потомкам, поэтому сравнение с пирамидами, металлом подразумевает переносный смысл.

—Какую мысль помогает утвердить данные сравнения?

(Все это помогает утвердить мысль о важности творчества, о бессмертии художественных произведений).

А какие эпитеты использует Державин, говоря о памятнике?

( «чудесный, вечный»)

— Попробуйте найти разницу в интонации строк Державина и Ломоносова?

У Ломоносова (торжественная)

У Державина (мягкая, душевная).

Поэты убеждены, что сила поэзии могущественнее законов природы и времени.

— В каких строках об этом сказано?

М.В. Ломоносов:

Что бурный Аквилон сотреть не может,

Ни множество веков, ни едка древность.

Г.Р. Державин:

(«Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полёт его не сокрушит»). Прокомментируйте мысль Державина.

(Его памятник не подвластен вихрям, громам, времени).

2 строфа .

— В чём видел Гораций ( в переводе Ломоносова) залог своего бессмертия?

( « Я буду возрастать повсюду славой,

Пока великий Рим владеет светом»)

( Залог бессмертия видел в мощи Рима)

-А в чём видит Державин прочность славы?

( « И слава возрастёт моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить»)

—Как вы понимаете эти слова?

(Прочность славы видит в уважении к Отечеству, считает себя национальным русским поэтом)

. Уважение к Отечеству, к соотечественникам.

Уважение к Отечеству, к соотечественникам.

.-Обратите внимание, как Державин прекрасно обыгрывает общность корня в словах «слава» и « славяне» (на слайде « И слава возрастёт моя…»

Поэт понимает, что Россия — огромное многонациональное государство .

Говоря о её бескрайних просторах, он , по словам литературоведа Д.

Д. Благого, « с гордостью рисует картину своей посмертной славы среди многочисленных населяющих Россию народов»

— Какова география в стихотворении Ломоносова? (« Шумит струями Авфид,

Где Давнус царствовал в простом наряде…»)

— Где находится река Авфид? ( В Древнем Риме, на родине Горация)

Так мы в «Памятнике» Державина оказываемся не в Древнем Риме, а в той стране, где известен стал Державин — в России.

4 строфа.

-Что ставят поэты себе в заслугу?

Гораций в переводе Ломоносова: « Чтоб внесть в Италию стихи эольски

И первому звенеть Алцейской лирой». (Хорошо (искусно )писал стихи, как его любимый древнегреческий поэт Алкей. Бытует мнение, что оды Горация-перевод песен Алкея )

(Хорошо (искусно )писал стихи, как его любимый древнегреческий поэт Алкей. Бытует мнение, что оды Горация-перевод песен Алкея )

Державин: « Что первый я дерзнул в забавном русском слоге…»

Почему поэтом выбран глагол «дерзнул»?

(1.Дерзать-осмеливаться на что-нибудь. 2.Смело стремиться к чему-нибудь благородному, высокому, новому)

-На что осмелился поэт? (« о добродетелях Фелицы возгласить»)

-Что требовал жанр оды? ( Говорить о величии монархов, прославлять их дела, создавать некий «парадный образ». Державин говорит о добродетелях Фелицы-Екатерины 2.

Державин видит свою заслугу и в том, что сделал русский слог « забавным». — Подберите синонимы к этому слову. (Весёлым, простым, острым)

Создание « забавного русского слога», т.е. нового языкового стиля, который позволил раздвинуть рамки тогдашней поэзии, насытив её разговорной речью.

Последняя строфа. К кому обращены последние строфы стихотворений?

К кому обращены последние строфы стихотворений?

( К Музе)

. Какое значение имеет это слово?

— Муза — Богиня — покровительница искусств и наук

Муза — Источник поэтического вдохновения

Муза — Само вдохновение, творчество.

-К чему призывает Музу Гораций?

(Взгордися праведной заслугой, муза,

И увенчай главу дельфийским лавром.) Муза — высокая покровительница, она священна.

— А что добавил Державин?

(« И презрит кто тебя, сама тех презирай» Державин не надеется на единодушное одобрение современников.

« Непринуждённою рукой неторопливой

Чело твоё зарёй бессмертия венчай»

Муза его и на пороге бессмертия сохраняет черты воинственности и величия.)

— Найдите слова высокого стиля. ( Возгордясь, чело, венчай, презрит)

— Для чего Державин их вводит в стихотворение? ( Для создания интонации торжественности)

— Какой классицистический жанр требовал торжественного прочтения? ( Ода)

-Дайте определение этому жанру.

— Почему « Памятник» относится к жанру оды? ( Говорит о величии творчества, поэзии, об общественной роли поэта, его долга перед Отечеством).

Перед нами ода, и Державин, разрушитель всех канонов, тем не менее в последней строфе создаёт интонацию торжественности и славит здесь отнюдь не себя. А что славит? ( Творчество, поэзию)

-Перед вами 2 перевода оды Горация. Что нового внёс Державин в своё стихотворение, чего не сделал Ломоносов? ( Звучат личные мотивы: если Ломоносов в переводе идёт вслед за подлинником, то Державин говорит о значимости своего творчества для России, для русских)

— Какая основная мысль объединяет эти стихотворения? ( Созданное делает поэта бессмертным и остаётся в памяти потомков).

5.Закрепление.

Какие темы вы можете выделить в стихотворении «Памятник»?

Что мы вслед за Державиным понимаем под «чудесным» и «вечным» памятником, который тверже металлов и «выше пирамид»? В чем смысл противопоставления металла, пирамид и памятника, возведенного себе поэтом?

Как решается в стихотворении тема бессмертия? Почему автор уверен, что после смерти слава его возрастет?

Что ставит Державин себе в заслугу как поэту и человеку?

5. Каким стилем написано это стихотворение?

Каким стилем написано это стихотворение?

7.Д.з. Докажите справедливость слов Г.Р.Державина « Я памятник воздвиг себе чудесный, вечный…»

Project MUSE — The Imperial Sublime: A Russian Poetics of Empire by Harshas>Ram (обзор)

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

ОТЗЫВЫ 515 в начале девятнадцатого века. Впоследствии лирика сосредоточилась на темах, а не на жанрах. О народной поэзии есть только одно замечание (с. I7). Действительно, Вахтель пишет, что «до восемнадцатого века в России не было жизнеспособной светской литературы» (стр. 65). Почему же Пушкин и его современники усердно записывали народно-песенную традицию? Возможно, этим слепым пятном объясняется то, что автору не удалось выделить существенную устность русского стиха последних двух столетий. Как он хорошо знает, образованные русские не просто читают стихи. Они произносят его спонтанно, без обращения к печатным материалам, отсюда высокий уровень интертекстуальности, пронизывающий русскую поэтическую традицию. Краткое обсуждение самой интертекстуальности выявляет некоторые красноречивые связи, такие как отголоски у Ахматовой Пушкина, в Сосноре Державина, у Пригова Пастернака и у Искренко Окуджавы (с. 50-57 и далее). Читателям, плохо знакомым с русской поэзией, можно было бы предложить еще много примеров этого действительно значительного и характерного явления. Ценность этой книги как «введения» в ее предмет должна быть подвергнута сомнению. Несмотря на предположения, что он доступен для студентов, только что изучивших русский язык (стр. IX), он автоматически предполагает, что те же самые студенты являются искушенными читателями поэзии. Даже относительно продвинутые студенты найдут сумбур информации обескураживающим. Тридцать или более русских поэтов от Тредиаковского до Кибирова кратко цитируются каждый вместе с английским прозаическим эквивалентом, и упоминаются несколько других русских поэтов и писателей. В экспозиции представлены более десятка западноевропейских и классических поэтов, а также несколько философов, композиторов и художников.

Краткое обсуждение самой интертекстуальности выявляет некоторые красноречивые связи, такие как отголоски у Ахматовой Пушкина, в Сосноре Державина, у Пригова Пастернака и у Искренко Окуджавы (с. 50-57 и далее). Читателям, плохо знакомым с русской поэзией, можно было бы предложить еще много примеров этого действительно значительного и характерного явления. Ценность этой книги как «введения» в ее предмет должна быть подвергнута сомнению. Несмотря на предположения, что он доступен для студентов, только что изучивших русский язык (стр. IX), он автоматически предполагает, что те же самые студенты являются искушенными читателями поэзии. Даже относительно продвинутые студенты найдут сумбур информации обескураживающим. Тридцать или более русских поэтов от Тредиаковского до Кибирова кратко цитируются каждый вместе с английским прозаическим эквивалентом, и упоминаются несколько других русских поэтов и писателей. В экспозиции представлены более десятка западноевропейских и классических поэтов, а также несколько философов, композиторов и художников. Лично я предпочел бы большее количество содержательных дискуссий небольшого круга лирических шедевров в духе любовной поэзии Пушкина «Я вас люблю». . .», «Я не люблю твою прошу…» Ахматовой и «Попыткаревности» Цветаевой (стр. 9).6-IO9) подборки известных пейзажных стихов и эквивалентной группы патриотической лирики (стр. 110-45). Помимо этих групп, ни одному другому отдельному стихотворению, даже самому короткому, здесь не уделяется должного внимания. Слишком часто обсуждение уходит в сторону. Создается впечатление, что книга пытается охватить слишком много вопросов в слишком небольшом количестве слов или, по крайней мере, обширный раздел, озаглавленный «Интерпретация» (стр. 65–145), должен был уступить место разделу «Концепции» ( стр. 15-62). Больше всего Баратынский расточителен: это странно для поэта, почти всегда находящего отклик у молодежи. Как ни странно, этот отпечаток CambridgeUniversityPress написан исключительно на американском английском (орфография, пунктуация, словарный запас и культурные отсылки, такие как Кинг-Конг и АвраамЛинкольн).

Лично я предпочел бы большее количество содержательных дискуссий небольшого круга лирических шедевров в духе любовной поэзии Пушкина «Я вас люблю». . .», «Я не люблю твою прошу…» Ахматовой и «Попыткаревности» Цветаевой (стр. 9).6-IO9) подборки известных пейзажных стихов и эквивалентной группы патриотической лирики (стр. 110-45). Помимо этих групп, ни одному другому отдельному стихотворению, даже самому короткому, здесь не уделяется должного внимания. Слишком часто обсуждение уходит в сторону. Создается впечатление, что книга пытается охватить слишком много вопросов в слишком небольшом количестве слов или, по крайней мере, обширный раздел, озаглавленный «Интерпретация» (стр. 65–145), должен был уступить место разделу «Концепции» ( стр. 15-62). Больше всего Баратынский расточителен: это странно для поэта, почти всегда находящего отклик у молодежи. Как ни странно, этот отпечаток CambridgeUniversityPress написан исключительно на американском английском (орфография, пунктуация, словарный запас и культурные отсылки, такие как Кинг-Конг и АвраамЛинкольн). 7 Оклендский университет ИАН К. ЛИЛЛИ Рэм, Харша. Императорское Возвышенное. Русская поэтика империи. Публикации Висконсинского центра пушкиноведения. Издательство Университета Висконсина, Мэдисон, Висконсин, 2003. x + 307 стр. Примечания. Библиография. Индекс. $34,95. Создание империи и создание поэтического языка в России восемнадцатого века были почти одновременными событиями. Именно отношения между этими событиями, а также последующее взаимодействие между имперской политикой и поэтикой, исследует Харша Рам в этой вдохновляющей монографии. Рама интересует то, что он называет «императорским возвышенным», от его зарождения в восемнадцатом веке до смерти Лермонтова в 1841 году, а также жанры (сначала ода, а затем элегия), которые служили главными средствами выражения возвышенного. Он начинает с рассмотрения теорий возвышенного и с определения различных типов возвышенного, ссылаясь на классические формулировки понятия Лонгина, Буало, Эдмунда Бёрка, Канта и Гегеля. Ему также приходится рассматривать восточную тему в русской литературе.

7 Оклендский университет ИАН К. ЛИЛЛИ Рэм, Харша. Императорское Возвышенное. Русская поэтика империи. Публикации Висконсинского центра пушкиноведения. Издательство Университета Висконсина, Мэдисон, Висконсин, 2003. x + 307 стр. Примечания. Библиография. Индекс. $34,95. Создание империи и создание поэтического языка в России восемнадцатого века были почти одновременными событиями. Именно отношения между этими событиями, а также последующее взаимодействие между имперской политикой и поэтикой, исследует Харша Рам в этой вдохновляющей монографии. Рама интересует то, что он называет «императорским возвышенным», от его зарождения в восемнадцатом веке до смерти Лермонтова в 1841 году, а также жанры (сначала ода, а затем элегия), которые служили главными средствами выражения возвышенного. Он начинает с рассмотрения теорий возвышенного и с определения различных типов возвышенного, ссылаясь на классические формулировки понятия Лонгина, Буало, Эдмунда Бёрка, Канта и Гегеля. Ему также приходится рассматривать восточную тему в русской литературе. Ибо репрезентация России как европейской империи (проект, в котором было задействовано стремление к возвышенному) предполагала ориентализацию в русском ментальном ландшафте южных земель, над которыми Россия устанавливала контроль в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Затем Рам прослеживает истоки современной русской литературы, предоставляя несколько полезных страниц о Симеоне Полоцком и барочном панегирическом ораторском искусстве, прежде чем обсуждать появление церемониальной оды, поэтическую и лингвистическую революцию, произведенную Ломоносовым, и использование оды Ломоносовым и Державиным. Переходя к александрийскому и раннему николаевскому периодам и уделяя особое внимание Грибоедову и Кюхельбекеру, Рам характеризует видение декабристов как возрождение и переворот возвышенного XVIII века. Он утверждает, что это видение, хотя и бунтарское, сохраняло «империю как один из определяющих контекстов […] гражданской активности» (стр. 8), таким образом сочетая «отчужденное инакомыслие» с «имперским триумфом» (стр.

Ибо репрезентация России как европейской империи (проект, в котором было задействовано стремление к возвышенному) предполагала ориентализацию в русском ментальном ландшафте южных земель, над которыми Россия устанавливала контроль в восемнадцатом и девятнадцатом веках. Затем Рам прослеживает истоки современной русской литературы, предоставляя несколько полезных страниц о Симеоне Полоцком и барочном панегирическом ораторском искусстве, прежде чем обсуждать появление церемониальной оды, поэтическую и лингвистическую революцию, произведенную Ломоносовым, и использование оды Ломоносовым и Державиным. Переходя к александрийскому и раннему николаевскому периодам и уделяя особое внимание Грибоедову и Кюхельбекеру, Рам характеризует видение декабристов как возрождение и переворот возвышенного XVIII века. Он утверждает, что это видение, хотя и бунтарское, сохраняло «империю как один из определяющих контекстов […] гражданской активности» (стр. 8), таким образом сочетая «отчужденное инакомыслие» с «имперским триумфом» (стр.