Сергий Радонежский — жизненный путь святого

Главное

Сергий Радонежский — один из самых почитаемых и, главное, самых любимых русских святых. Он считается святым покровителем Руси и русского народа. Величайший подвижник. Один из объединителей земли русской. Преобразователь монашества на Руси. Великий труженик, работавший с младых лет до конца своих дней. Преподобный воплотил в себе лучшие черты национального характера русского человека, с его стремлением к созерцанию, к духовному совершенствованию, к возрастанию в вере, к внутреннему духовному росту, которое сочеталось у него с большим смирением, кротостью и трудами во славу Господа.

История

Первый его биограф Епифаний Премудрый сообщает, что будущий святой родился в селе Варницы, под Ростовом Великим, в семье боярина Кирилла и его жены Марии, людей благородных и благоверных. Был их третьим младшим сыном. При рождении получил имя Варфоломей. В мнениях ученых о дне его появления на свет существуют разночтения: от 11 июня 1313 г.

Еще до его рождения с ним совершались чудеса. Однажды, когда ребенок был еще в материнской утробе, его мать была в церкви во время Божественной литургии. Она вместе с другими молящимися молча стояла в притворе, как вдруг младенец в ее утробе начал громко кричать. И так было трижды. Будущие родители обратились к иерею: что это означает? «Радуйтесь, ибо будет ребенок сосуд избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы», – сказал он.

В возрасте семи лет Варфоломея вместе с братьями Стефаном и Петром отдали на обучение. Братья быстро обучились грамоте, он же отставал в учении. Печалились учителя и родители, печалился он сам и горячо молился. Однажды в поле, где он пас скот, ему встретился старец, который сказал: «О грамоте, чадо, не скорби, с сего дня дарует тебе Господь знание грамоты». Так и произошло. Он изучил Священное Писание и навсегда проникся духом церкви и иноческого жития.

В то время Русь, раздробленная и измученная, страдала от набегов Золотой Орды. Семья некогда богатого боярина была разорена от постоянных нашествий татар и тяжких им даней. В 1328 г. Кирилл с семьей решили переселиться из Варницы в город Радонеж, куда пошли пешком (а это 60–70 км), неся свой нехитрый скарб. Перед смертью отец и мать одновременно приняли схиму в Хотьковском монастыре, где сегодня покоятся их мощи.

Семья некогда богатого боярина была разорена от постоянных нашествий татар и тяжких им даней. В 1328 г. Кирилл с семьей решили переселиться из Варницы в город Радонеж, куда пошли пешком (а это 60–70 км), неся свой нехитрый скарб. Перед смертью отец и мать одновременно приняли схиму в Хотьковском монастыре, где сегодня покоятся их мощи.

После смерти родителей юноша Варфоломей твердо решил посвятить свою жизнь строжайшему монашеству и пустынножитию. Он попросил Стефана помочь ему найти место пустынное. Они обошли многие леса, и полюбилось им место на холме Маковец в самой чаще глухого Радонежского бора, на берегу реки Кончуры. Помолившись, они стали рубить лес и на своих плечах таскать бревна на выбранное место. Вскоре хижина была готова. Примерно в 1335 г. они срубили небольшую деревянную церковь, которая была освящена во имя Святой Троицы. На месте ее теперь стоит храм. Однако, не выдержав суровых тягот аскетического существования, нужды и лишений, Стефан уехал в Москву, поселившись в Богоявленском монастыре.

Молодой монах терпением и молитвами преодолевал все трудности своей уединенной и суровой жизни. Порой его смущали демонские козни и ужасы. В лесу к нему стаями приходили волки, выли и с ревом проходили мимо. Иногда окружали его, обнюхивали, но не трогали. Приходили и медведи. Один из них повадился ходить каждый день, но не из злобы, а чтобы взять что-нибудь на пропитание. Сергий стал оставлять ему на пне еду. Медведь брал ее и уходил. Если же не находил привычного куска, то долго стоял, озираясь и упорствуя. Сергий, отличавшийся необыкновенной добротой и к людям, и к зверям, порой сам оставался голодным, а медведя кормил.

В свободное от молитв и повседневных забот дел Сергий вырезал для детишек из окрестных деревень деревянные игрушки, медведиков. По преданию, из них потом пошел знаменитый русский промысел – богородская игрушка.

Все посылавшиеся ему испытания он терпел с радостью и благодарением, никогда не протестовал, не унывал в трудностях. Монахи, прослышав про его пустынную жизнь, стали приходить к нему и предлагать помощь. Но он не только не принимал ее, но и запрещал оставаться, пока не убедился в их усердии, в том, что они смогут вынести голод, жажду, неудобства и бедность. Так вокруг Сергия собралось двенадцать монахов, каждый построил себе келью и жил, подражая Преподобному.

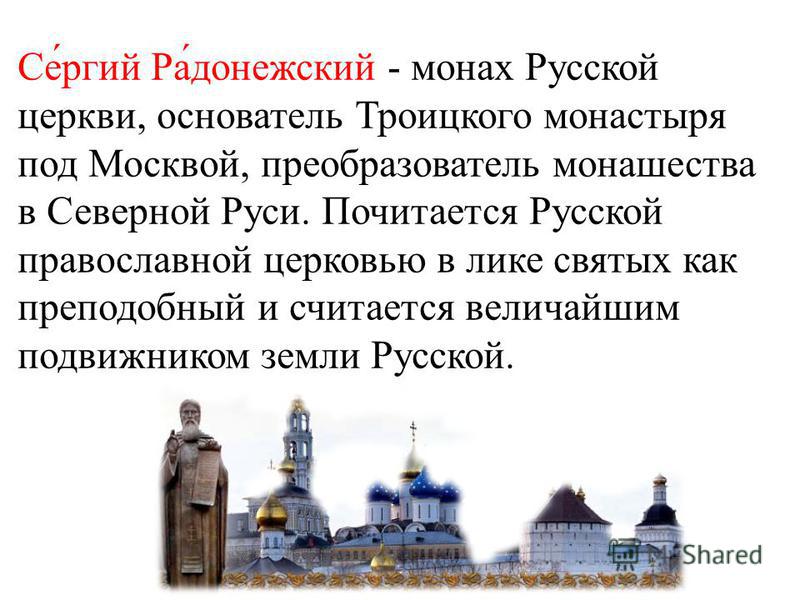

Постепенно в место уединенных молитв и тяжелого физического труда начали стекаться иноки со всей страны, образовав обитель, которая к 1345 г. превратилась в Троице-Сергиев монастырь, а впоследствии в Троице-Сергиеву лавру. Помимо этого монастыря преподобный Сергий основал еще несколько. Слава его росла и крепла. В обитель потянулись не только монахи, но и люди вполне светские – от простых крестьян до бояр и князей.

Митрополит Алексий, глубоко уважавший радонежского игумена, перед своей смертью уговаривал его стать своим преемником. Однако у Сергия был свой особый путь, он отказался.

Однако у Сергия был свой особый путь, он отказался.

Великий князь Дмитрий Донской накануне битвы с ордынским ханом Мамаем с глубочайшем почтением просил у него благословения. «Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божию. Бог и Святая Троица помогут тебе!» – напутствовал его преподобный Сергий и снарядил с ним двух иноков-богатырей: Пересвета и Ослябю.

Еще при жизни преподобный Сергий совершал чудеса и удостаивался великих откровений. Однажды ему явилась Божья Матерь с апостолами Петром и Иоанном и обещала покровительство его обители.

25 сентября 1392 г. преподобный Сергий скончался. Через тридцать лет после его кончины были обретены его святые мощи. В 1452 г. он был причислен к лику святых. Церковь отмечает его память в день кончины 25 сентября, а также 5 июля, в день обретения мощей.

Состояние

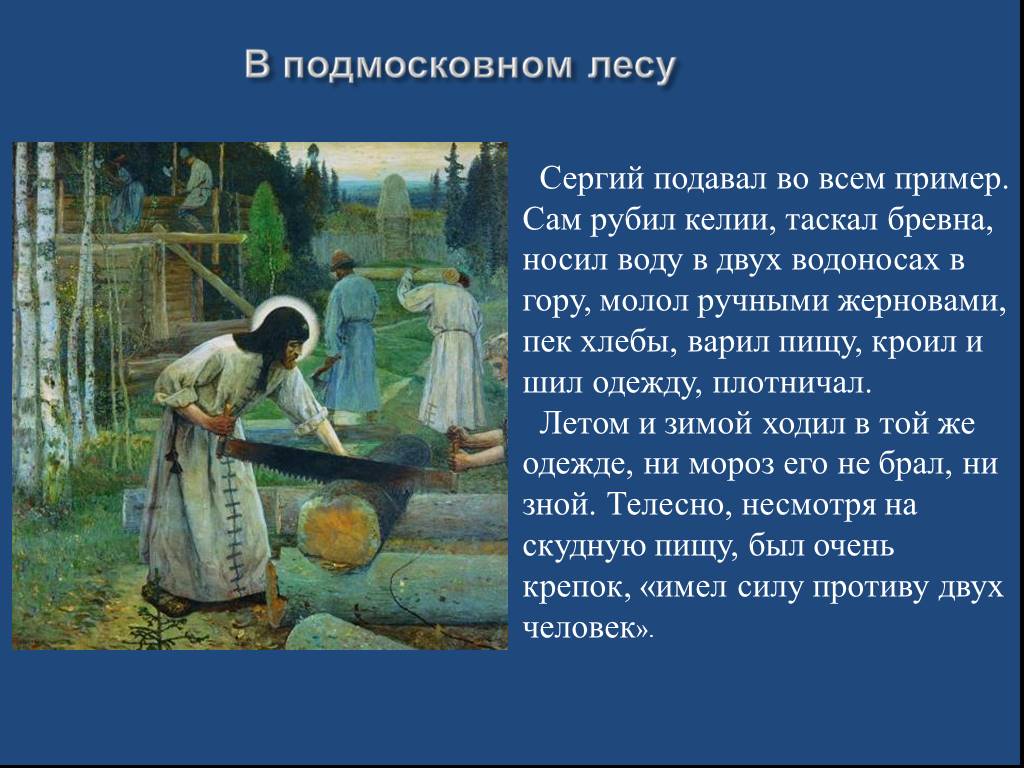

Святой Сергий изменил строй монашеской жизни. Он впервые установил правила общежительства, создал монастырский Устав, который запрещал монахам принимать подаяние, обязывал их жить исключительно за счет собственного труда. Монахи не должны терпеливо сидеть и ждать милости от Бога или просить у мирян на пропитание. Они должны работать денно и нощно. Сам он первым показывал пример: вставал раньше всех на работу, на службе никогда к стене не прислонялся, никто его никогда не видел ни одной минуты без дела. Он или молился, или строил, или целил, или принимал страждущих.

Монахи не должны терпеливо сидеть и ждать милости от Бога или просить у мирян на пропитание. Они должны работать денно и нощно. Сам он первым показывал пример: вставал раньше всех на работу, на службе никогда к стене не прислонялся, никто его никогда не видел ни одной минуты без дела. Он или молился, или строил, или целил, или принимал страждущих.

Подвижничество Сергия не только оставило след в Русской Православной церкви, но и прославило его в веках. По данным ВЦИОМ, 72% россиян знают его имя. О нем написаны книги, картины, сняты фильмы. Особую роль святой сыграл в творчестве Михаила Нестерова, картины которого “Видение Отрока Варфоломея” (в Третьяковской галерее) и триптих “Труды Сергия Радонежского” стали ключевыми для художника.

Впечатления

Наиболее заметно наследие святого Сергия сохранено в Московской области. Паломники и туристы едут в Сергиев Посад в лавру и расположенные рядом Радонеж, где восстановлен заложенный им Троицкий храм, и Хотьково, где он служил в Монастыре.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра является самым крупным действующим мужским монастырем в России. Красивейший комплекс каменных храмов, строившихся в XV-XVIII вв., находится под защитой ЮНЕСКО. При этом в Лавре постоянно идут богослужения. При монастыре действует Московская духовная академия, внутри которой есть регентская и иконописная школы. Есть свое издательство и паломническая служба, городская православная гимназия, две церковно-приходские школы и военно-патриотический клуб. В первом и главном соборе Лавры — Троицком соборе XV века — находятся мощи Сергия Радонежского, над которыми практически постоянно читается акафист святому. В левой части иконостаса висит копия иконы Святой Троицы Андрея Рублева. Считается, что сама икона была написана Рублевым для этого храма и находилась здесь вплоть до «переезда» в Третьяковскую галерею в 1929 году. Центральный храм Лавры – пятикупольный Успенский собор практически копировал Успенский собор московского Кремля.

Рядом стоит колокольня, авторство которой приписывают то самому итальянцу Растрелли, то великому российскому зодчему Ухтомскому. Далее в небольшой церкви Сошествия Святого Духа находятся мощи великого духовного писателя Максима Грека, который перевел на церковно-славянский язык Толковую Псалтырь и оставил после себя целое собрание сочинение духовной литературы.

В мире в честь Сергия Радонежского освящено более 750 храмов — не только в России, Украине, Беларуси, но и, например, в Йоханесбурге (ЮАР), создан целый ряд памятников святого. В Москве одним из крупнейших, например, является Храм преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе. В Центральном музее древнерусской живописи (Андрониковом монастыре) можно посмотреть икону Дионисия “Сергий Радонежский в житии” (XV век) с 12 клеймами, отражающими жизненный путь святого.

Помимо Троице-Сергиевой лавры, Сергий Радонежский основал другие значимые монастыри: Благовещенский на Киржаче, Борисоглебский близ Ростова, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий в Серпухове… (См. о них статьи про Коломну и Серпуховские монастыри на сайте “Живое наследие”). Во все эти обители он поставил настоятелями своих учеников. Его ученики Савва, Ферапонт, Кирилл и другие тоже основали более сорока монастырей: Саввино-Сторожевский близ Звенигорода, Ферапонтов, Кирилло- Белозерский и др. А потом и ученики его учеников основали свои обители. Посещение этих обителей может стать особым “Сергиевским” маршрутом.

{{objectCandidate.short_description}} |

|

|

Привязан к брендам:

|

Адрес: {{objectCandidate.address ? objectCandidate.address : ‘нет’}} Автор описания: {{objectCandidate.author}} Сайт: {{objectCandidate.site}} Координаты:

{{(objectCandidate. |

Объекты

{{object.name}}

Комментарии для сайта Cackle

Сергий Радонежский — биография, факты, фото

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей Кириллович) – иеромонах Русской церкви, основатель ряда монастырей, включая Троице-Сергиеву лавру. С его именем связывают возникновение русской духовной культуры. Считается величайшим православным подвижником земли Русской.

С его именем связывают возникновение русской духовной культуры. Считается величайшим православным подвижником земли Русской.

Предлагаем вашему вниманию биографию Сергия Радонежского, в которой будут представлены самые интересные факты из его жизни.

Итак, перед вами краткая биография Сергия Радонежского.

Биография Сергия Радонежского

Точная дата рождения Сергия Радонежского до сих пор остается неизвестной. Одни историки склоняются к тому, что он родился в 1314 г., другие – 1319 г., а третьи – 1322 г.

Все, что нам известно о «святом старце», написано его учеником монахом Епифанием Премудрым.

Детство и юность

Согласно преданию, родителями Радонежского являлись боярин Кирилл и его супруга Мария, жившие в селе Варницы неподалеку от Ростова.

У родителей Сергия родились еще 2 сына – Стефан и Петр.

Когда будущему иеромонаху исполнилось 7 лет он начал обучаться грамоте, однако учился довольно скверно. При этом его братья, наоборот, делали успехи.

Мать и отец часто ругали Сергия за то, что ему не удавалось ничему научиться. Мальчик ничего не мог поделать, однако продолжал упорно стремиться получить образование.

Сергий Радонежский подогу пребывал в молитвах, в которых просил Всевышнего обучиться грамоте и обрести мудрость.

Видение отроку ВарфоломеюЕсли верить преданию, однажды юноше было дано видение, в котором он увидел некого старца в черном балахоне. Незнакомец пообещал Сергию, что с сегодняшнего дня он научится не только писать и читать, но и превзойдет в знаниях своих братьев.

В результате все так и случилось, по крайней мере так говорит легенда.

С того времени, Радонежский без труда изучал любые книги, включая Священное Писание. С каждым годом он все больше увлекался традиционными учениями церкви.

Подросток постоянно пребывал в молитве, соблюдал пост и стремился к праведности. По средам и пятницам он обходился без еды, а в остальные дни употреблял только хлеб и воду.

В период 1328-1330 гг. семья Радонежских столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Это привело к переезду всего семейства в поселение Радонеж, расположенное на окраине княжества Московского.

семья Радонежских столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Это привело к переезду всего семейства в поселение Радонеж, расположенное на окраине княжества Московского.

Это были нелегкие времена для Руси, поскольку она находилась под гнетом Золотой Орды. Русские подвергались частым набегам и грабежам, которые делали их жизнь несчастной.

Монашество

Когда юноше исполнилось 12 лет, он захотел принять постриг. Родители не стали ему перечить, однако предупредили, что постричься в монахи он сможет только после их смерти.

Ждать пришлось недолго, поскольку в скором времени отец и мать Сергия умерли.

Не теряя времени Радонежский отправляется в Хотьково-Покровский монастырь, где находился его брат Стефан. Последний овдовел и принял постриг раньше Сергия.

Братья так сильно стремились к праведности и монашеской жизни, что решили обосноваться на тихом побережье реки Кончуры, где позже ими была основана пустынь.

В глухом лесу Радонежские возвели келью и небольшую церковь. Однако вскоре Стефан, не выдержав такого аскетического образа жизни, отправился в Богоявленский монастырь.

Однако вскоре Стефан, не выдержав такого аскетического образа жизни, отправился в Богоявленский монастырь.

После того, как 23-летний Радонежский принял постриг, он стал отцом Сергием. Он продолжил сам жить в урочище среди дикой природы.

Через какое-то время о праведном отце узнали многие люди. К нему с разных концов потянулись иноки. В итоге, была основана обитель, на месте которой позже была построена Троице-Сергиева лавра.

Ни Радонежский, ни его последователи не брали платы от верующих, предпочитая самостоятельно возделывать землю и кормиться ее плодами.

С каждым днем община становилась все больше, вследствие чего некогда глухая местность превратилась в обжитую территорию. Слухи о Сергии Радонежском дошли до Царьграда.

По распоряжению Патриарха Филофея Сергию был передан крест, схима, параман и грамота. Также он порекомендовал святому отцу ввести в монастыре – киновию, которая предполагала имущественное и социальное равенство, а также покорность игумену.

Подобный образ жизни стал идеальным примером отношений между соверующими. Позже такой распорядок «общего жития», Сергий Радонежский начал практиковать и в других основанных им монастырях.

Ученики Сергия Радонежского построили примерно 40 храмов на территории Руси. В основном они возводились в глухой местности, после чего вокруг монастырей появлялись малые и большие поселения.

Это привело к образованию многих населенных пунктов и освоению Русского Севера и Заволжья.

Куликовская битва

На протяжении всей биографии Сергий Радонежский проповедовал мир и единство, а также призывал к воссоединению всех русских земель. Позже это создало благоприятные условия для освобождения от татаро-монгольского ига.

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия ДонскогоОсобую роль святой отец сыграл накануне знаменитой Куликовской битвы. Он благословил Дмитрия Донского и всю его многотысячную дружину на войну против захватчиков сказав, что русская армия непременно победит в этом сражении.

Интересен факт, что с Донским Радонежский отправил и 2-х своих иноков, нарушив тем самым церковные устои, запрещавшие монахам брать в руки оружие.

Как и предполагал Сергий, Куликовская битва завершилась победой русского войска, хотя и ценой серьезных потерь.

Чудеса

В православии Сергию Радонежскому приписывают многие чудеса. Согласно одной из легенд однажды ему явилась Богородица, от которой исходило ослепительное сияние.

После того, как старец поклонился ей, она сказала, что впредь будет помогать ему в жизни.

Когда Радонежский рассказал об этом случае своим соотечественникам они воспряли духом. Это было связано с тем, что русскому народу предстояло сразиться с татаро-монголами, которые долгие годы угнетали их.

Эпизод с Богородицей является одним из наиболее популярных в православной иконописи.

Смерть

Сергий Радонежский прожил долгую и насыщенную жизнь. Он пользовался большим уважением в народе и имел множество последователей.

Памятник родителям Сергия РадонежскогоЗа несколько дней до своей кончины монах передал игуменство ученику Никону, а сам начал готовиться к уходу из жизни. Накануне смерти он побуждал людей иметь богоугодный страх и стремиться к праведности.

Накануне смерти он побуждал людей иметь богоугодный страх и стремиться к праведности.

Сергий Радонежский умер 25 сентября 1392 года.

Со временем старца возвели в лик святых, назвав его чудотворцем. Над могилой Радонежского был построен Троицкий собор, где и сегодня находятся его мощи.

Если вам понравилась краткая биография Сергия Радонежского – поделитесь ею в соцсетях. Если же вам нравятся биографии великих людей вообще, и интересные истории из их жизни в частности, – подписывайтесь на сайт InteresnyeFakty.org.

Понравился пост? Нажми любую кнопку:

Праздник преподобного Сергия Радонежского отменен. Молитва непокорного игумена

Праздник в Троицкой Лавре ежегодно собирает всех православных архиереев России и толпы паломников. Еще один монах из патриаршего Введенского монастыря под Лубянкой скончался от коронавируса. Старец Сергий (Романов) продолжает борьбу с патриархатом и политическим руководством, обвиняя их в создании «сатанинского электронного лагеря».

Москва (AsiaNews) — Патриаршая администрация объявила об отмене великих праздников преподобного Сергия Радонежского, святого, вдохновившего Россию на победы над врагами. В заявлении поясняется, что причиной является «продолжающаяся чрезвычайная ситуация с коронавирусом». Праздник преподобного Сергия ежегодно собирает весь российский епископат вместе с многочисленными толпами верующих в Троицкой Лавре, где покоятся мощи святого, куда съезжаются паломники со всей России. Монастырь находится в городе Сергиев Посад, примерно в 70 км к северо-востоку от Москвы.

Тем временем пандемия продолжает уносить жертвы в православной церкви. Несколько дней назад, 23 июня, в Москве скончался еще один 44-летний монах Николай (Муромцев, фото 2) из патриаршего Сретенского монастыря (Введенского) на Лубянке, прямо возле штаб-квартиры ФСБ ( экс-КГБ) в центре столицы. Как напоминает сайт самого монастыря, пропавший монах был известен как «дядя Коля» и был очень любим своими братьями за его преданность многим службам монастыря, включая «непрерывное чтение» Псалтири и очищение. монастырской бани.

монастырской бани.

На Урале, напротив, продолжается бунт схиигумена Сергия (Романова, фото 1), бывшего преступника и убийцы (до своего обращения) и кумира наиболее радикальных православных монархистов. Церковный суд вновь собрался 26 июня, чтобы оценить отстранение священника, который, однако, полемически решил не явиться, как объяснил один из его сторонников Всеволод Могучев, «уединиться в молитве». По словам его ученика, отец Сергий «решил не участвовать в этом так называемом церковном суде прежде всего потому, что не хочет участвовать в организованном спектакле; во-вторых, он решил посвятить ожидающее его время медитации и более глубокой молитве.

Старец-бунтарь, однако, не снял со всех своих обвинений в адрес политического и духовного руководства страны, которое в своих последних видеороликах он обвиняет в создании «сатанинского электронного лагера». 7 июля местная полиция также вызвала игумена в суд по гражданским делам для ответа на обвинения в «экстремизме», за которые ему грозит крупный штраф.

В другом видео, опубликованном в социальных сетях, Сергей также обвинил «известную активистку и провокаторшу Оксану Иванову, деятельность которой координирует митрополит Екатеринбургский Кирилл и протоиерей Максим Минжайло, в распространении возмутительной информации о моих отношениях с журналистом Ксения Собчак», одно из самых известных лиц российского телевидения. Он считает, что против него ведется клеветническая кампания.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

coords || []).lat}}

{{(objectCandidate.coords || []).lon}}

coords || []).lat}}

{{(objectCandidate.coords || []).lon}}

Освящен в 19 г.40 по

Митрополит Феофил, это было дело рук любящего

беженцы, живущие в Центре (тогда известном как Рид-Фарм). А

Красивый фанерный иконостас построил Леонид Казанцев.

Заветные семейные иконы были подарены многими беженцами

украсить стены. Облачения шили вручную и церковно.

книги собраны тут и там.

Освящен в 19 г.40 по

Митрополит Феофил, это было дело рук любящего

беженцы, живущие в Центре (тогда известном как Рид-Фарм). А

Красивый фанерный иконостас построил Леонид Казанцев.

Заветные семейные иконы были подарены многими беженцами

украсить стены. Облачения шили вручную и церковно.

книги собраны тут и там. Церковь была важным духовным

центр для людей, чье первое действие в любом временном

ситуация с беженцами всегда заключалась в том, чтобы основать церковь: в

палатки, казармы и подвальные помещения.

Церковь была важным духовным

центр для людей, чье первое действие в любом временном

ситуация с беженцами всегда заключалась в том, чтобы основать церковь: в

палатки, казармы и подвальные помещения. Преподобный Михаил Еленевский

(слева) сменил епископа Савву в 1947 году.

Отец Михаил остался пастором растущего прихода.

на протяжении более 20 лет, и именно его тяжелая работа и любящая преданность делу

в конечном итоге построили и украсили нынешнее здание. В 1970

Отца Михаила сменил архимандрит Викторин Лябах.

(верно).

Преподобный Михаил Еленевский

(слева) сменил епископа Савву в 1947 году.

Отец Михаил остался пастором растущего прихода.

на протяжении более 20 лет, и именно его тяжелая работа и любящая преданность делу

в конечном итоге построили и украсили нынешнее здание. В 1970

Отца Михаила сменил архимандрит Викторин Лябах.

(верно). Фотография

снято в 2004 г. с женой преподобного Григория Ольгой. (<нажмите, чтобы увеличить

изображение)

Фотография

снято в 2004 г. с женой преподобного Григория Ольгой. (<нажмите, чтобы увеличить

изображение) Работа по возведению новой церкви

из пепла старого началось. Что бы ни было

спасенное от пожара было восстановлено и использовано повторно; что бы ни

не смог, было сделано заново. Иконостас восстановлен,

хотя его пришлось вырубить для размещения отопления

воздуховоды на потолке подвального помещения. Грязный пол

была покрыта тростниковыми циновками, найдены новые иконы, церковные книги

и музыка восстановлена, облачение сшито. К Пасхе новая церковь

был создан. Хотя был еще один временный переезд, который

летом (церковь на две недели переехала на улицу, в

гараж, для заливки цементного пола),

в подклете семь лет находилась Сергиевская церковь.

Работа по возведению новой церкви

из пепла старого началось. Что бы ни было

спасенное от пожара было восстановлено и использовано повторно; что бы ни

не смог, было сделано заново. Иконостас восстановлен,

хотя его пришлось вырубить для размещения отопления

воздуховоды на потолке подвального помещения. Грязный пол

была покрыта тростниковыми циновками, найдены новые иконы, церковные книги

и музыка восстановлена, облачение сшито. К Пасхе новая церковь

был создан. Хотя был еще один временный переезд, который

летом (церковь на две недели переехала на улицу, в

гараж, для заливки цементного пола),

в подклете семь лет находилась Сергиевская церковь. Здание

фонд был создан за счет страховых денег от

церковный огонь; пошли призывы, и пожертвования потихоньку потекли

в.

Здание

фонд был создан за счет страховых денег от

церковный огонь; пошли призывы, и пожертвования потихоньку потекли

в. отмечался летом 1957 года, а финальный золотой

крест на маленьком куполе над входом был вставлен в

место.

отмечался летом 1957 года, а финальный золотой

крест на маленьком куполе над входом был вставлен в

место. (<нажмите, чтобы увидеть больше)

(<нажмите, чтобы увидеть больше) В нем есть

два яруса икон; у одних иконостасов больше, у других меньше.

В нем есть

два яруса икон; у одних иконостасов больше, у других меньше. Королевские врата

украшены изображениями четырех евангелистов, вверху

на них есть изображение Благовещения, а над этим

двойное изображение Тайной вечери в центре

вставлена старинная русская икона Святой Троицы.

На северном и южном порталах изображены Архангелы Михаил и

Гавриила, а по обе стороны от царских врат — Святые.

Богородица и Иисус. С северной стороны находятся иконы св.

Георгия и дракона и Святого Николая, тогда как на юге

сбоку иконы преподобного Сергия Радонежского и образ

Святая Троица, копия знаменитой иконы XIII в.

Андрей Рублев.

Королевские врата

украшены изображениями четырех евангелистов, вверху

на них есть изображение Благовещения, а над этим

двойное изображение Тайной вечери в центре

вставлена старинная русская икона Святой Троицы.

На северном и южном порталах изображены Архангелы Михаил и

Гавриила, а по обе стороны от царских врат — Святые.

Богородица и Иисус. С северной стороны находятся иконы св.

Георгия и дракона и Святого Николая, тогда как на юге

сбоку иконы преподобного Сергия Радонежского и образ

Святая Троица, копия знаменитой иконы XIII в.

Андрей Рублев. Однако он не смог

завершить все иконы и т. д. г-н Н. А. Папков из Наяка,

Нью-Йорк покрасил остальные. Г-н Папков также был

заказал отделку стен в доме.

неф церкви, когда г-н А. Биценко, украсивший

потолок алтаря и купола, не смог

продолжать.

Однако он не смог

завершить все иконы и т. д. г-н Н. А. Папков из Наяка,

Нью-Йорк покрасил остальные. Г-н Папков также был

заказал отделку стен в доме.

неф церкви, когда г-н А. Биценко, украсивший

потолок алтаря и купола, не смог

продолжать. Еще одна интересная и личная особенность

украшение – пять иконных медальонов на храме

стены вестибюля. Они увековечивают память святых покровителей

соучредители Толстовского фонда: Александра

Толстой и Татьяна Шауфус; два ректора

приход, служивший при строительстве церквей и

разработка: Rt. Преподобный Михаил Еленевский и

Архимандрит Викторин Лябах и, наконец, Ксения

Родзянко, администратор и медсестра Центра в г.

первых лет, чья преданность делу

церковь и толстовский фонд ходят легенды. (нажмите

ниже для просмотра увеличенных изображений в отдельном окне)

Еще одна интересная и личная особенность

украшение – пять иконных медальонов на храме

стены вестибюля. Они увековечивают память святых покровителей

соучредители Толстовского фонда: Александра

Толстой и Татьяна Шауфус; два ректора

приход, служивший при строительстве церквей и

разработка: Rt. Преподобный Михаил Еленевский и

Архимандрит Викторин Лябах и, наконец, Ксения

Родзянко, администратор и медсестра Центра в г.

первых лет, чья преданность делу

церковь и толстовский фонд ходят легенды. (нажмите

ниже для просмотра увеличенных изображений в отдельном окне) Первый набор колоколов (слева вверху) был подарен

прихожанин, работавший на железной дороге. Все три из

меньшие колокола были взяты из старинных паровых машин.

когда их заменили дизелями. Большой колокол

под ними, однако, когда-то был туманный колокол на одном из

верфи в Нью-Йорке и был куплен за 600 долларов.

Набор из 10 колокольчиков (слева внизу) был подарен Mr. &

Миссис Петр Томкевич в 1997. Была собрана коллекция

начали строить колокольню, в которой разместились бы эти

красивые колокольчики. Если вы хотите специально

внесите свой вклад в это достойное дело, просто обратите внимание на колокольню

с вашим вкладом.

Первый набор колоколов (слева вверху) был подарен

прихожанин, работавший на железной дороге. Все три из

меньшие колокола были взяты из старинных паровых машин.

когда их заменили дизелями. Большой колокол

под ними, однако, когда-то был туманный колокол на одном из

верфи в Нью-Йорке и был куплен за 600 долларов.

Набор из 10 колокольчиков (слева внизу) был подарен Mr. &

Миссис Петр Томкевич в 1997. Была собрана коллекция

начали строить колокольню, в которой разместились бы эти

красивые колокольчики. Если вы хотите специально

внесите свой вклад в это достойное дело, просто обратите внимание на колокольню

с вашим вкладом. Сергиевская церковь создавалась на протяжении многих лет,

самоотверженная жертва многих людей, которые отдали свои

время, таланты и упорный труд. Сегодня это

духовный центр Толстовского фонда,

обслуживая потребности пенсионеров и местного населения. Он стоит как

памятник тем, кто был раньше, и маяк для

будущее.

Сергиевская церковь создавалась на протяжении многих лет,

самоотверженная жертва многих людей, которые отдали свои

время, таланты и упорный труд. Сегодня это

духовный центр Толстовского фонда,

обслуживая потребности пенсионеров и местного населения. Он стоит как

памятник тем, кто был раньше, и маяк для

будущее.