Ломоносов – физик

Ломоносов внёс значительный вклад в развитие физической науки. Его активная творческая деятельность была посвящена самым актуальным в то время направлениям физики и, говоря современным научным языком, смежным с физикой областям: физической химии, геофизике, физике атмосферы, астрономии, физической минералогии, математической физике, биофизике, метрологии, гляциологии, физике северных сияний, физике «хвостов» комет.

Среди наиболее значимых научных достижений Ломоносова в области физики является его атомно-корпускулярная теория строения вещества и материи. В рамках этих представлений он объяснил причины агрегатных состояний веществ (твёрдое, жидкое и газообразное состояния) и разработал теорию теплоты. Следует отметить, что в это время господствовал иной взгляд на природу теплоты, в основе которого лежало представление о «теплороде» – некой огненной материи, посредством которой распространяется и передаётся тепло. Ломоносов показал физическую несостоятельность теории теплорода и дал по сути современную молекулярно-кинетическую трактовку теории теплоты.

Основываясь на своих молекулярно-кинетических представлениях о строении вещества, Ломоносов в работе «Опыт теории упругости воздуха» объяснил упругие свойства атмосферного воздуха механизмом отталкивания атомов воздуха друг от друга: «… отдельные атомы воздуха, в беспорядочном чередовании, сталкиваются с ближайшими через нечувствительные промежутки времени, и когда одни находятся в соприкосновении, иные друг от друга отталкиваются и наталкиваются на ближайшие к ним, чтобы снова отскочить; таким образом, непрерывно отталкиваемые друг от друга частыми взаимными толчками, они стремятся рассеяться во все стороны».

Теория Ломоносова позволила также объяснить изменения плотности воздуха с высотой и предсказать наличие границы атмосферы: «Чем дальше от земли отстоят остальные атомы, тем меньшую массу толкающих

и тяготеющих атомов встречают они в своем стремлении вверх;

так что верхние атомы, занимающие самую поверхность атмосферы, только своей собственной тяжестью увлекаются вниз и, оттолкнувшись от ближайших нижних, до тех пор несутся вверх, пока полученные ими от столкновения импульсы превышают их вес. Но как только последний возьмет верх, они снова падают вниз, чтобы снова быть отраженными находящимися ниже. Отсюда следует:

Но как только последний возьмет верх, они снова падают вниз, чтобы снова быть отраженными находящимися ниже. Отсюда следует:

- что атмосферный воздух должен быть тем реже, чем более он отделен от центра земли;

- что воздух не может бесконечно расширяться, ибо должен существовать предел, где сила тяжести верхних атомов воздуха превысит силу, воспринятую ими от взаимного столкновения».

В работе «Прибавление к размышлениям об упругости воздуха» Ломоносов объяснил непропорциональность упругости давлению сильно сжатого воздуха, обнаруженную Д. Бернулли, влиянием собственного объема частичек воздуха на частоту их столкновений. Приблизительно через сто лет аналогичные представления были использованы нидерландским физиком Ван-дер-Ваальсом при создании им количественной теории неидеального газа.

Ломоносов открыл один из фундаментальных законов природы – закон сохранения материи в изолированных системах. Он сформулировал его в письме к Леонарду Эйлеру от 5 июля 1748 года следующим образом: «Но все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования, и т.д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому».

Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования, и т.д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому».

Работы Ломоносова и его соратника Г.В. Рихмана внесли важный

вклад в понимание электрической природы грозовых разрядов.

В то время под физикой электричества понимался круг явлений,

связанных с наэлектризованными трением телами. Наэлектризованные или электрически заряженные тела обладали способностью притягиваться или отталкиваться, производить электрические искры и звук. В связи с этим возникло предположение: не имеют ли грозовые разряды электрическую природу? Единства по этому вопросу среди учёных того времени не было. Ломоносов с Рихманом в России и Б. Франклин в Америке провели оригинальные научные эксперименты и доказали электрическую природу грозовых разрядов.

Ломоносов не только провёл блестящее многолетнее исследование атмосферного электричества и установил ряд эмпирических закономерностей грозовых явлений, но и в работе «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (1753) объяснил причину возникновения электричества в грозовых облаках конвекцией теплого воздуха (у поверхности Земли) и холодного воздуха (в верхних слоях атмосферы).

На основе многолетних исследований и многочисленных опытов Ломоносов разработал теорию света и выдвинул трёхкомпонентную теорию цвета, с помощью которой объяснил физиологические механизмы цветовых явлений. По мысли Ломоносова, цвета вызываются действием трёх родов эфира и трёх видов цветоощущающей материи, составляющей дно глаза. Теория цвета и цветового зрения, с которой Ломоносов выступил в 1756 году, выдержала проверку временем и заняла должное место в истории физической оптики.

Всю жизнь занимаясь научными наблюдениями, опытами, экспериментами и прекрасно понимая всё их значение для науки, Ломоносов видел, что одного этого мало. «Если нельзя создавать никаких теорий, то какова цель стольких опытов, стольких усилий и трудов великих людей?» – спрашивал он и с предельной чёткостью определял задачу учёного: «Из наблюдений устанавливать теорию и с помощью теории исправлять наблюдения».

«Если нельзя создавать никаких теорий, то какова цель стольких опытов, стольких усилий и трудов великих людей?» – спрашивал он и с предельной чёткостью определял задачу учёного: «Из наблюдений устанавливать теорию и с помощью теории исправлять наблюдения».

Ломоносов и физика

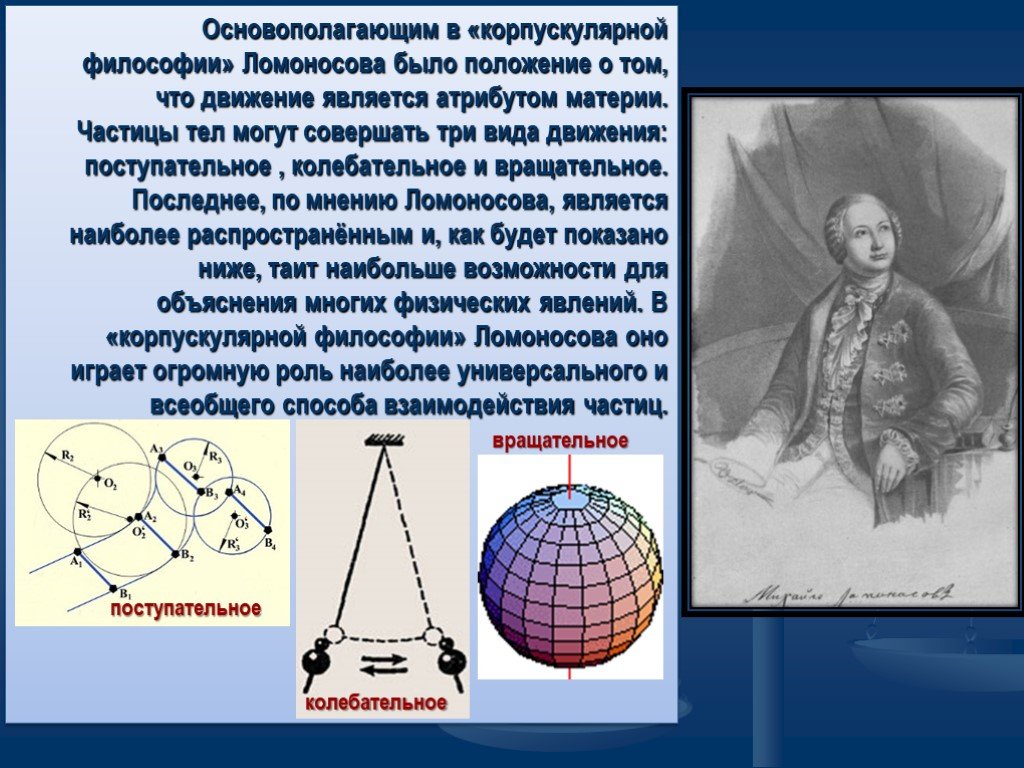

Физические воззрения, стремления в области физики, методологические взгляды Ломоносова отличались от взглядов подавляющего большинства современных ему учёных. В отличие от ньютонианцев, Ломоносов в своих физических исследованиях широко использовал гипотезы. Он был противником концепции невесомых жидкостей, которой придерживались многие физики его времени. Ломоносов внёс огромный вклад в развитие физической науки в России. Ко времени, когда жил и творил Ломоносов, физика уже представляла собой относительно развитую науку со своими теоретическими и экспериментальными особенностями, установленными многими поколениями исследователей. В XVII-XVIII вв. учёные-физики причисляли тепло и свет к числу каких-то неощутимых невесомых жидкостей, будто бы находящихся в порах материальных тел или, наоборот, отсутствующих в них. Первый ощутимый удар по этой теории был нанесён атомно-кинетической концепцией строения вещества и законом сохранения материи и движения, установленными Ломоносовым. В работе Ломоносова «Опыт теории о нечувствительных частицах тел и вообще о причинах частных качеств» впервые излагались основы кинетической теории тепла. «Теплота тел состоит во внутреннем их движении», — писал учёный. И далее он пояснял: «Внутреннее движение как величина может увеличиваться и уменьшаться, почему разные степени теплоты определяются скоростью движения собственной материи…». Наиболее полное изложение теория теплового движения частиц материи получила в работе Ломоносова «Размышления о природе теплоты и холода». Рассматривая различные формы движения материи и её мельчайших частиц, Ломоносов делил их на три вида: поступательное движение, колебательное и коловратное (вращательное). Тепловое движение частиц материи он относил к категории вращательного движения. «Теплота состоит во внутреннем вращательном движении связанной материи», — утверждал учёный. Вот логические выводы Ломоносова, по которым “достаточное основание теплоты заключается”: “в движении какой-то материи” — так как “при прекращении движения уменьшается и теплота”, а ”движение не может произойти без материи”; “во внутреннем движении материи”, так как недоступно чувствам; “во внутреннем движении собственной материи” тел, то есть “не посторонней”; “во вращательном движении частиц собственной материи тел”, так как “существуют весьма горячие тела без…” двух других видов движения — “…внутреннего поступательного и колебательного”, напр. В работах о причине теплоты Ломоносов рассматривал весьма важный вопрос о границах скоростей теплового движения мельчайших частиц материи. Он не ограничивал максимальную скорость этого движения, однако нижним пределом считал полное отсутствие теплового движения в материи. Таким образом, Ломоносов высказал мысль о существовании абсолютного нуля, т. е. температуры, при которой полностью прекращается тепловое движение частиц материи. Однако, подчёркивал он, высшей степени холода на земном шаре нигде не существует, «всё, что нам кажется холодным, лишь менее тёпло, чем наши органы чувств”. Молекулярно-кинетическую теорию теплоты Ломоносов распространил также и на внеземные объекты, объяснив на её основе процесс передачи тепла от Солнца на Землю. Ломоносов заложил первые камни в основание науки о теплоте. Однако понадобилось почти целое столетие, чтобы идеи Ломоносова были приняты официальной наукой и получили дальнейшее развитие. В своих физических исследованиях Ломоносов уделял большое внимание изучению и объяснению световых явлений, а также теории цветообразования. Ломоносов впервые попытался установить связь между тепловыми, химическими, световыми и электрическими процессами, происходящими в природе. Все эти процессы сводились им к различным формам движения различных групп мельчайших частиц материи в материальной среде — эфире. Кроме того, учёный выдвинул гипотезу о наличии в эфире трёх групп частиц, отличающихся по своим размерам. Каждая группа или род частиц определяет один из основных цветов: красный, жёлтый или голубой. «Прочие цвета рождаются от смешения первых”. Наряду с исследованиями явлений теплоты и света, Ломоносов уделял большое внимание изучению электрических явлений. В XVII-XVIII вв. вопросы статического электричества были практически не изучены. Ломоносову принадлежат несколько работ, посвящённых исследованию атмосферного и статического электричества. Ломоносов писал: “Без всякого чувствительного грому и молнии происходили от громовой машины сильные удары с ясными искрами и с треском, издалека слышным, что ещё нигде не примечено и с моею давнею теориею о теплоте и с нынешнею об электрической силе весьма согласно…”. По существу в этих строках изложено сообщение об открытии электрического поля в атмосфере. Возникновение атмосферного электричества Ломоносов связывал с восходящими и нисходящими потоками воздуха, происходящими в результате различия давления и температур в верхних и нижних слоях атмосферы. Широкое развитие в середине XVIII в. экспериментальных исследований в области электричества стимулировало попытки теоретического обоснования электрических явлений. Электрические явления, по мнению учёного, основываются на вращении частичек эфира. Эта теория в своей основе является кинетической. “Электрические явления, — писал Ломоносов, — притяжение, отталкивание, свет и огонь — состоят в движении. Движение не может быть возбуждено без другого двигающегося тела”. Ломоносов объяснял механизм электризации стекла посредством трения: «Через трение стекла производится в эфире коловратное движение его частиц… От поверхности стекла простирается оное движение по удобным к тому особливо водяным или металлическим скважинам». Таким образом, электрические явления, подобно световым и тепловым, основоположник русской науки рассматривал как различные формы движения материальной субстанции — эфира. Эфирная теория электричества, разработанная Ломоносовым, сыграла прогрессивную роль в развитии науки об электричестве. Труды Ломоносова в области физики явились крупным вкладом в эту важнейшую науку о природе. Они развивались и дополнялись учёными последующих лет и способствовали тому, что физика стала общепризнанным лидером естествознания. Ломоносов в астрономии и опто-механике «При выступлении Венеры из Солнца, когда передний ее край стал приближаться к солнечному краю и был (как просто глазом видеть можно) около десятой доли Венерина диаметра, тогда появился на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила. Вскоре оный пупырь потерялся, и Венера оказалась вдруг без края”. (М.В. Ломоносов) 26 мая 1761 года, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, М.В. Ломоносов обнаружил наличие у неё атмосферы. Это космическое явление было заранее вычислено и с нетерпением ожидаемо было астрономами мира. Они производились в 40 пунктах при участии 112 человек. На территории России организатором их был М.В. Ломоносов, обратившийся 27 марта в Сенат с донесением, обосновывавшим необходимость снаряжения с этой целью астрономических экспедиций в Сибирь, ходатайствовал о выделении денежных средств на это дорогостоящее мероприятие и т. д. Результатом его усилий стало направление экспедиции Н. И. Попова в Иркутск и С. Я. Румовского — в Селенгинск. Немалых усилий также стоила ему организация наблюдений в Санкт-Петербурге, в Академической обсерватории, при участии А.Д. Красильникова и Н.Г. Курганова. В их задачу входило наблюдение контактов Венеры и Солнца — зрительного касания краёв их дисков. Эффект увидели многие наблюдатели: Шапп Д’Отерош, С.Я. Румовский, Л.В. Варгентин, Т. О. Бергман, но только М.В. Ломоносов правильно понял его и объяснил рефракцией солнечных лучей, происходящей в наличествующей у Венеры атмосфере. В астрономии этот феномен рассеяния света, отражение световых лучей при скользящем падении (у М.В. Ломоносова — “пупырь”), получил его имя — “явление Ломоносова”. Интересен и другой эффект, наблюдавшийся астрономами с приближением диска Венеры к внешнему краю диска Солнца или при удалении от него. Данное явление, открытое М.В. Ломоносовым, не было удовлетворительно истолковано, и его, по всей видимости, следует расценивать как зеркальное отражение Солнца атмосферой планеты — особенно велико оно при незначительных углах скольжения, при нахождении Венеры вблизи Солнца. Труд М. В. Ломоносова “Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской Императорской Академии Наук Майя 26 дня 1761 года” (Санкт-Петербург: Типография Академии наук, 1761) был напечатан на русском и немецком языках (нем. Erscheinung der Venus vor der Sonne beobachtet bey der Keyserlichen Akademie der Wissenschaften: Aus dem Russischen ubersetzt. St. Petersbourg, 1761) и, следовательно, были известны в Западной Европе, поскольку публикации Академии рассылались в её крупнейшие научные центры, однако открытие атмосферы на Венере приписывалось И.И. Шретеру и Ф.В. Гершелю. Председатель Американского химического общества профессор Колумбийского университета А. Смит в 1912 году писал: “Открытие, сделанное при этом Ломоносовым о наличии атмосферы на этой планете, обычно приписывают Шретеру и Гершелю”, Любопытно, что сам М.В. Ломоносов этому открытию не придавал большого значения, во всяком случае, оно даже не упомянуто в составленном им списке работ, которые он относил к наиболее важным в своём научном творчестве. Академик С.И. Вавилов, изучавший труды Ломоносова многие годы, сделал вывод, что “…по объёму и оригинальности своей оптико-строительной деятельности Ломоносов был …одним из самых передовых оптиков своего времени и, безусловно, первым русским творческим опто-механиком”. Учёным было сконструировано и построено более десятка принципиально новых оптических приборов, им создана русская школа научной и прикладной оптики. М.В. Ломоносов создал катоптрико-диоптрическую зажигательную систему; прибор “для сгущения света”, названный им “ночезрительной трубой”, предназначавшейся для рассмотрения на море удалённых предметов в ночное время или, как говорится в его статье, тому посвящённой “Физическая задача о ночезрительной трубе” (1758 г.) — служившей возможности “различать в ночное время скалы и корабли”. 13 мая 1756 г. он демонстрировал её на заседании Академического собрания (этот проект вызвал ряд возражений со стороны академиков С.Я. Румовского, А.Н. Гиршова и Н.И. Попова, а академик Ф. М.В. Ломоносов, хорошо знавший телескопы И. Ньютона и Д. Грегори, предложил свою конструкцию. Он пишет в конце весны — начале лета 1762 г.: “Я всегда лелеял желание, чтобы эти превосходные небесные орудия, коих изобретение составляет славу Ньютона и Грегори, не по размерам только, как это обычно происходило, возрастали, но получили и иные, почерпнутые из сокровищ оптики усовершенствования”. Суть и отличие от двух предыдущих усовершенствований заключались в том, что новая конструкция имела лишь одно вогнутое зеркало, расположенное под углом около 4° к оси телескопа, и отражённые этим зеркалом лучи попадали в расположенный сбоку окуляр, что позволяло увеличить световой поток. Опытный образец такого телескопа был изготовлен под руководством М.В. Ломоносова в апреле 1762 г., а 13 мая учёный демонстрировал его на заседании Академического собрания. Изобретение это оставалось неопубликованным до 1827 г., поэтому, когда аналогичное усовершенствование телескопа предложил У. Гершель, такую систему стали называть его именем. М.В. Ломоносов — талантливый изобретатель и приборостроитель, в то же время он стоит у истоков русской теоретической оптики. “Ожидая вступления Венерина на Солнце около сорока минут после предписанного в эфемеридах времени, увидел наконец, что солнечный край чаемого вступления стал неявственен и несколько будто стушеван, а прежде был весьма чист и везде ровен. |

Новая техника создания запутанных фо

изображение: Это фотонные лучи. Фотография сделана на ПЗС-матрицу. посмотреть больше

Кредит: Егор Ковлаков

Сотрудники физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова разработали новую методику создания запутанных фотонных состояний, проявляющих пары фотонов, которые коррелируют (взаимосвязаны) друг с другом. Ученые описали свои исследования в статье, опубликованной в журнале Письма о физическом обзоре .

Физики МГУ им. М.В. Ломоносова исследовали запутанное фотонное состояние, в котором состояние определено только для всей системы, а не для каждой отдельной частицы.

М.В. Ломоносова исследовали запутанное фотонное состояние, в котором состояние определено только для всей системы, а не для каждой отдельной частицы.

Станислав Страупе, доктор физико-математических наук, сотрудник кафедры квантовой электроники и лаборатории квантово-оптических технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, один из соавторов статьи, говорит следующее. Он поясняет: «Запутанные состояния типичны и распространены. Единственная проблема заключается в том, что для большинства частиц взаимодействие с окружающей средой разрушает запутанность. А фотоны почти никогда не взаимодействуют с другими частицами, поэтому они являются очень удобным объектом для экспериментов. В этой сфере большая часть источников света, с которыми мы сталкиваемся в жизни, относится к классическим источникам, например, Солнце, звезды, лампы накаливания и т. д. К классической части относится и когерентное лазерное излучение. Это непростая вещь. Можно, например, выделить отдельный атом или искусственную структуру вроде квантовой точки и зарегистрировать ее излучение — так получают одиночные фотоны».

Эффект спонтанного параметрического понижающего преобразования в нелинейном кристалле чаще всего используется для получения запутанных фотонных состояний. В этом процессе фотон лазерной накачки разделяется на два. При этом состояния фотонов коррелируют, запутываются в силу законов сохранения. Егор Ковлаков, аспирант кафедры квантовой электроники радиофизического отделения физического факультета МГУ и соавтор статьи, делится: «В нашем проекте мы предложили и опробовали новую методику создание пространственной запутанности. Пары фотонов, генерируемые в нашем эксперименте, распространяются пучками, которые коррелируются в «пространственном профиле». Эффективность является ключевой особенностью нашей методики по сравнению с ранее известными.»

Исследования запутанных состояний фотонов начались в 1970-х годах и в настоящее время наиболее активно используются в квантовой криптографии, области, связанной с квантовой передачей информации и квантовой связью.

Станислав Страупе замечает: «Квантовая криптография — не единственное из возможных приложений, но на данный момент наиболее развитое. В отличие от классической коммуникации, где не важно, какой алфавит используется для кодирования сообщений, достаточно использовать бинарный (0 или 1), в квантовой связи все сложнее.Получается, что увеличение размерности алфавита не только увеличивает количество информации, закодированной в одном фотоне, но и усиливает безопасность связи.Поэтому было бы интересно разрабатывать системы квантовой связи, основанные также на кодировании информации в пространственном профиле фотонов». Ученые предполагают, что в будущем их решение будет применено для создания оптического канала со спутником, куда нельзя проложить оптическое волокно (оптоволокно) — основу для волоконно-оптической связи.

В отличие от классической коммуникации, где не важно, какой алфавит используется для кодирования сообщений, достаточно использовать бинарный (0 или 1), в квантовой связи все сложнее.Получается, что увеличение размерности алфавита не только увеличивает количество информации, закодированной в одном фотоне, но и усиливает безопасность связи.Поэтому было бы интересно разрабатывать системы квантовой связи, основанные также на кодировании информации в пространственном профиле фотонов». Ученые предполагают, что в будущем их решение будет применено для создания оптического канала со спутником, куда нельзя проложить оптическое волокно (оптоволокно) — основу для волоконно-оптической связи.

###

Journal

Physical Review Letters

DOI

10.1103/PhysRevLett.118.030503

Отказ от ответственности: AAAS и EurekAlert! не несут ответственности за достоверность новостных сообщений, размещенных на EurekAlert! содействующими учреждениями или для использования любой информации через систему EurekAlert.

SCIRP Открытый доступ

Издательство научных исследований

Журналы от A до Z

Журналы по темам

- Биомедицинские и биологические науки.

- Бизнес и экономика

- Химия и материаловедение.

- Информатика. и общ.

- Науки о Земле и окружающей среде.

- Машиностроение

- Медицина и здравоохранение

- Физика и математика

- Социальные науки. и гуманитарные науки

Журналы по тематике

- Биомедицина и науки о жизни

- Бизнес и экономика

- Химия и материаловедение

- Информатика и связь

- Науки о Земле и окружающей среде

- Машиностроение

- Медицина и здравоохранение

- Физика и математика

- Социальные и гуманитарные науки

Опубликуйте у нас

- Подача документов

- Информация для авторов

- Ресурсы для экспертной оценки

- Открытые специальные выпуски

- Заявление об открытом доступе

- Часто задаваемые вопросы

Публикуйте у нас

- Подача статьи

- Информация для авторов

- Ресурсы для экспертной оценки

- Открытые специальные выпуски

- Заявление об открытом доступе

- Часто задаваемые вопросы

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. org org | |

| +86 18163351462 (WhatsApp) | |

| 1655362766 | |

| Публикация бумаги WeChat |

| Недавно опубликованные статьи |

| Недавно опубликованные статьи |

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. |

В этих работах Ломоносов впервые сформулировал основы молекулярно-кинетической теории газов, показал, что при очень больших давлениях упругость газа отступает от закона Бойля.

В этих работах Ломоносов впервые сформулировал основы молекулярно-кинетической теории газов, показал, что при очень больших давлениях упругость газа отступает от закона Бойля.

Современники Ломоносова, изучавшие явления электричества, пользовались теми же методами, что и при исследовании тепловых процессов. Они и электричество считали “невесомым флюидом”, разновидностью какой-то мифической жидкости, переливающейся в электризуемое тело. Материалисту Ломоносову было чуждо представление о «невесомых жидкостях”. Русский учёный объяснял электричество так же, как явления теплоты и света, движением мельчайших частичек эфира.

Современники Ломоносова, изучавшие явления электричества, пользовались теми же методами, что и при исследовании тепловых процессов. Они и электричество считали “невесомым флюидом”, разновидностью какой-то мифической жидкости, переливающейся в электризуемое тело. Материалисту Ломоносову было чуждо представление о «невесомых жидкостях”. Русский учёный объяснял электричество так же, как явления теплоты и света, движением мельчайших частичек эфира.

Электрические заряды, вызывающие грозовые процессы, являются следствием трения частиц потоков воздуха. Учёный старался открыть закономерности возникновения электричества в атмосфере, чтобы потом использовать их в практике — «отвратить от храмин наших гром».

Электрические заряды, вызывающие грозовые процессы, являются следствием трения частиц потоков воздуха. Учёный старался открыть закономерности возникновения электричества в атмосфере, чтобы потом использовать их в практике — «отвратить от храмин наших гром».

Исследование его требовалось для определения параллакса, позволявшего уточнить расстояние от Земли до Солнца (по методу, разработанному английским астрономом Э. Галлеем), что требовало организации наблюдений из разных географических точек на поверхности земного шара — совместных усилий учёных многих стран.

Исследование его требовалось для определения параллакса, позволявшего уточнить расстояние от Земли до Солнца (по методу, разработанному английским астрономом Э. Галлеем), что требовало организации наблюдений из разных географических точек на поверхности земного шара — совместных усилий учёных многих стран.

М.В. Ломоносов, более всего интересовавшийся физической стороной явления, ведя самостоятельные наблюдения в своей домашней обсерватории, обнаружил световой ободок вокруг Венеры.

М.В. Ломоносов, более всего интересовавшийся физической стороной явления, ведя самостоятельные наблюдения в своей домашней обсерватории, обнаружил световой ободок вокруг Венеры.

У.Т. Эпинус пытался доказать “невыполнимость на практике” этого изобретения). М.В. Ломоносов до конца своих дней продолжал заниматься созданием приборов для ночных наблюдений. Для снаряженной по его же проекту полярной экспедиции капитана 1 ранга В.Я. Чичагова наряду с другими приборами было собрано 3 ночезрительных трубы — оптической системы, “через которую узнавать можно рефракцию светлых лучей, проходящих сквозь жидкие материи”. М.В. Ломоносовым разработан и построен оптический батоскоп, или новый «инструмент, которым бы много глубже видеть можно дно в реках и в море, нежели как видим просто. Коль сие в человеческой жизни полезно, всяк удобно рассудить может”. Большой интерес представляет созданная учёным конструкция ”горизонтоскопа” — большого перископа с механизмом для горизонтального обзора местности.

У.Т. Эпинус пытался доказать “невыполнимость на практике” этого изобретения). М.В. Ломоносов до конца своих дней продолжал заниматься созданием приборов для ночных наблюдений. Для снаряженной по его же проекту полярной экспедиции капитана 1 ранга В.Я. Чичагова наряду с другими приборами было собрано 3 ночезрительных трубы — оптической системы, “через которую узнавать можно рефракцию светлых лучей, проходящих сквозь жидкие материи”. М.В. Ломоносовым разработан и построен оптический батоскоп, или новый «инструмент, которым бы много глубже видеть можно дно в реках и в море, нежели как видим просто. Коль сие в человеческой жизни полезно, всяк удобно рассудить может”. Большой интерес представляет созданная учёным конструкция ”горизонтоскопа” — большого перископа с механизмом для горизонтального обзора местности.

Полное выхождение, или последнее прикосновение Венеры заднего края к Солнцу при самом выходе, было также с некоторым отрывом и с неясностью солнечного края”. (М.В. Ломоносов)

Полное выхождение, или последнее прикосновение Венеры заднего края к Солнцу при самом выходе, было также с некоторым отрывом и с неясностью солнечного края”. (М.В. Ломоносов)