как демократия развалила армию Российской империи — РТ на русском

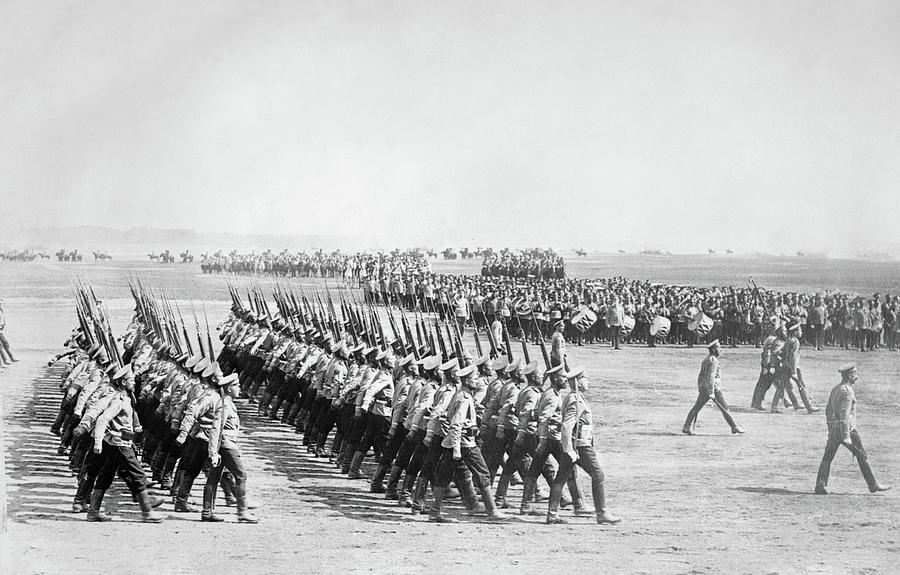

25 марта 1917 года петроградское правительство отменило смертную казнь на фронте. Это был второй решительный шаг на пути демократизации армии: чуть раньше, 14 марта того же года, Петросовет передал всю власть в боевых подразделениях комитетам, сформированным из низших военных чинов. Но свобода и равные права, несущие прогресс в государства, не принесли пользу русской армии, а лишь ускорили процесс её разложения. Хроника заката армии Российской империи — в материале RT.

«У России есть только два союзника: её армия и флот», — сказал Александр III. 1917 год подтвердил истинность его слов: армия перестала подчиняться законному правительству, и та Россия, которую знал её предпоследний император, исчезла. Почему солдаты, бывшие главной опорой престола, пошли против него?

«Терпим разные лишения и кладём жизнь»Разумеется, началось всё задолго до 1917 года: всё-таки деморализация целой армии — это длительный процесс. Солдатам нужно было накопить злобу и усталость, убедить себя в том, что все действия командования не только бессмысленны, но и вредны для каждого из них в частности. Окопы Первой мировой войны стали идеальным местом для развития подобных настроений. Боевые действия в 1914—1915 годах были в основном неудачными для русских войск. Настолько неудачными, что летом 1915-го военный министр Российской империи Алексей Поливанов начал бить тревогу: «Деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры».

Солдатам нужно было накопить злобу и усталость, убедить себя в том, что все действия командования не только бессмысленны, но и вредны для каждого из них в частности. Окопы Первой мировой войны стали идеальным местом для развития подобных настроений. Боевые действия в 1914—1915 годах были в основном неудачными для русских войск. Настолько неудачными, что летом 1915-го военный министр Российской империи Алексей Поливанов начал бить тревогу: «Деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры».

- Алексей Андреевич Поливанов

- © Library of Congress

По статистике, на 100 убитых в русской армии приходились 300 пленённых, что в 12—15 раз больше, чем у любой другой воюющей страны, кроме Австро-Венгрии. Солдаты перебегали на сторону врага, иногда в плен сдавались целые роты.

Но дезертирство было не единственным тревожным звоночком. Солдаты писали домой обречённые письма, достойные пера Эриха Марии Ремарка:

Солдаты писали домой обречённые письма, достойные пера Эриха Марии Ремарка:

«Мы здесь, на фронте, проливаем кровь, терпим разные лишения и кладём жизнь, а там на нашей крови… купцы-спекулянты строят своё благополучие и счастье».

Затяжной характер войны утомил обычных солдат: многие из них видели дом в последний раз несколько лет назад, другие, напротив, попали на фронт, ничего толком не зная о военном деле. Все замечали ухудшение условий жизни не только на фронте.

Бойцы просто-напросто боялись, что, вернувшись домой, они найдут не любящие семьи, а могилы умерших от голода. Для этих отчаявшихся озлобленных людей не немцы были главными врагами.

И это выразилось в явлении, названном братанием. Что это такое? Изначально — особая форма бунта против войны, когда представители армий противников вдруг бросали оружие и отказывались убивать друг друга. До 1917 года такие случаи были единичными и не представляли опасности для русской армии, но потом этот метод на вооружение взяли большевики и немецкое правительство, которые были напрямую заинтересованы в исчезновении армии Российской империи.

Большевики агитировали за братание, играя на общей непопулярности войны, на её антинародных целях. Они распространяли листовки на русском и немецком языках, пропагандировавшие идеалы дружбы и мира между воюющими сторонами. Германия и Австро-Венгрия не отставали. Огромное количество подрывной литературы попадало в окопы, настраивая солдат против российского правительства. Немецкие военные шли брататься к русским, которые всё это принимали за чистую монету. Огромная волна братания прошла как раз после того, как русская армия начала разваливаться в результате демократических реформ.

Зачем же тогда Временное правительство вообще пошло на эти реформы? Дисциплина и так стремительно покидала армию: разумно ли было в такое время давать озлобленным бунтующим солдатам ещё больше свободы? Видимо, такими уступками правительство планировало успокоить бойцов, показать им, что того произвола, который они испытывали, больше не будет.

Также по теме

«Своеобразие нашей революции»: почему в России в 1917 году возникло двоевластие

В феврале (марте по новому стилю) 1917 года в России возникла особая форма власти, которую Владимир Ленин считал «своеобразием нашей…

А поводов для недовольства у простых солдат действительно было достаточно. Офицерский произвол распространялся даже за пределы строя. Так, известны случаи, когда в общественных местах в некоторых городах появлялись таблички «Собакам и нижним чинам вход воспрещён». Бульвары Севастополя, парки Кронштадта, сады Люблина, кофейни Москвы — этим список мест, где защитникам отечества были не рады, далеко не исчерпывался. Столь вопиющая по своей несправедливости дискриминация не осталась незамеченной высшими офицерскими чинами. Вот, например, воспоминания генерала Алексея Брусилова, одного из самых успешных полководцев времён Первой мировой войны:

«Всем известно, что я был очень строг в отношении своего корпуса, но в несправедливости или в отсутствии заботы о своих сослуживцах, генералах, офицерах и тем более о солдатах меня упрекнуть никто не мог. Я жил в казармах против великолепного городского сада, ежедневная моя прогулка была по его тенистым чудесным аллеям. Прогулки эти разделял мой фокстерьер Бур. В один прекрасный день, когда я входил в сад, мне бросилась в глаза вновь вывешенная бумажка на воротах, как обычно вывешивались различные распоряжения властей. «Нижним чинам и собакам вход воспрещён». Я сильно рассердился. Нужно помнить, что мы жили на окраине, среди польского, в большинстве враждебного, населения. Солдаты были русские, я смотрел на них как на свою семью».

Я жил в казармах против великолепного городского сада, ежедневная моя прогулка была по его тенистым чудесным аллеям. Прогулки эти разделял мой фокстерьер Бур. В один прекрасный день, когда я входил в сад, мне бросилась в глаза вновь вывешенная бумажка на воротах, как обычно вывешивались различные распоряжения властей. «Нижним чинам и собакам вход воспрещён». Я сильно рассердился. Нужно помнить, что мы жили на окраине, среди польского, в большинстве враждебного, населения. Солдаты были русские, я смотрел на них как на свою семью».

- Брусиловский прорыв, 1916 год

- globallookpress.com

- © World History Archive

«Я свистнул своего Бурика, повернулся и ушёл. В тот же день я издал приказ, чтобы все генералы и офицеры наряду с солдатами не входили в этот сад, ибо обижать солдат не мог позволить.

А вот история, описанная Владимиром Гиляровским в книге «Москва и москвичи»:

«Но доступ в кофейную имели не все. На стенах пестрели вывески: «Собак не водить» и «Нижним чинам вход воспрещается».

Вспоминается один случай. Как-то незадолго до японской войны у окна сидел с барышней ученик военно-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерские. Дальше, у другого окна, сидел, углубясь в чтение журнала, старик.

— Потрудитесь оставить кофейную, видите, что написано? — указывает офицер на вывеску.

Но не успел офицер опустить свой перст, указывающий на вывеску, как вдруг раздаётся голос:

— Корнет, пожалуйте сюда!

Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столиком сидел величественный генерал Драгомиров, профессор Военной академии.

Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом.

— Потрудитесь оставить кофейную, вы должны были занять место только с моего разрешения. А нижнему чину разрешил я. Идите!

Сконфуженный корнет, подобрав саблю, заторопился к выходу. А юноша-военный занял своё место у огромного окна с зеркальным стеклом».

А юноша-военный занял своё место у огромного окна с зеркальным стеклом».

И, как сказал генерал Деникин, в 1917 году солдат вспомнил эти «собачьи» сравнения. Затяжная война, неудачи на фронте, проблемы с питанием и техническим обеспечением, издевательства со стороны офицеров, страх за родных, тоска по родине — всё это переполнило чашу терпения простых бойцов к весне 1916 года: в это время солдатские бунты начинают не на шутку беспокоить правительство.

С иронией вспоминает это время генерал Брусилов. Ему приходило множество анонимных писем, в одной половине из которых генералу была обещана расправа, если война продолжится, а в другой — в случае, если императрица-немка осмелится заключить перемирие с Германией. «Для меня выбор был не особенно широк», — подводил итог Брусилов. Царское правительство предпочитало бороться с неповиновением арестами и казнями.

Петросовет пошёл демократичным путём: он решил максимально уравнять в общечеловеческих правах все боевые чины. Эти изменения фиксировались в Приказе №1, вышедшем 14 марта 1917 года. Изначально он касался только Петроградского гарнизона, но вскоре распространился на всю армию.

Эти изменения фиксировались в Приказе №1, вышедшем 14 марта 1917 года. Изначально он касался только Петроградского гарнизона, но вскоре распространился на всю армию.

- Заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце в 1917 году

- РИА Новости

С этого момента солдаты в наиболее важных решениях фактически перестали подчиняться офицерам. Теперь решающее слово и всё оружие оставались за солдатскими комитетами, сформированными из нижних чинов. Один из участников заседания, на котором составлялся документ, вспоминал этот процесс как нечто довольно беспорядочное. Все присутствующие высказывали свои мысли секретарю Петросовета Николаю Соколову, который придумывал основной текст. Происходящее напоминало занятие в яснополянской школе, где Лев Толстой вместе с крестьянскими детьми сочинял рассказы.

Временное правительство пыталось отменить или хотя бы ограничить Приказ №1, но безуспешно. 25 марта демократические реформы в армии продолжились: были отменены смертная казнь и военно-полевые суды. Солдаты получили невиданную свободу и открыто требовали мира, солдатские комитеты постоянно ссорились с высшими офицерскими чинами и увольняли их. Стало очевидно, что армия фактически развалилась. Вот как это описывал генерал Михаил Алексеев:

25 марта демократические реформы в армии продолжились: были отменены смертная казнь и военно-полевые суды. Солдаты получили невиданную свободу и открыто требовали мира, солдатские комитеты постоянно ссорились с высшими офицерскими чинами и увольняли их. Стало очевидно, что армия фактически развалилась. Вот как это описывал генерал Михаил Алексеев:

«Дисциплина же составляет основу существования армии. Если мы будем идти по этому пути дальше, то наступит полный развал. Этому способствует и недостаток снабжения. Надо учесть ещё и происшедший в армию раскол. Офицерство угнетено, а между тем именно офицеры ведут массу в бой. Надо подумать ещё и о конце войны. Всё захочет хлынуть домой. Вы уже знаете, какой беспорядок произвела недавно на железных дорогах масса отпускных и дезертиров. А ведь тогда захотят одновременно двинуться в тыл несколько миллионов человек. Это может внести такой развал в жизнь страны и железных дорог, который трудно учесть даже приблизительно. Имейте ещё в виду, что возможен при демобилизации и захват оружия».

В России же сложившимся положением активно пользовались большевики. Новые свободы, предоставленные солдатам, позволили революционерам вести активную агитацию прямо на линии фронта. Большевики обещали бойцам мир и землю, стараясь полностью вывести из строя некогда имперскую армию. И Временное правительство не смогло им в этом помешать.

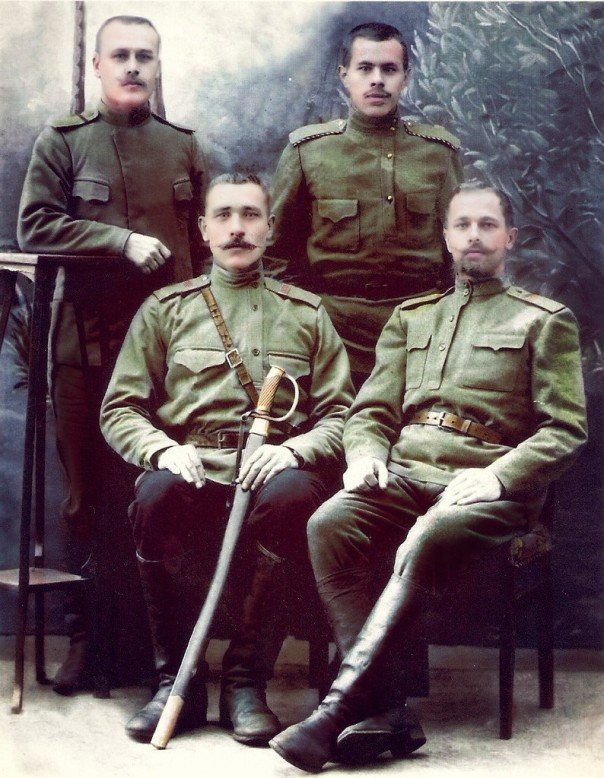

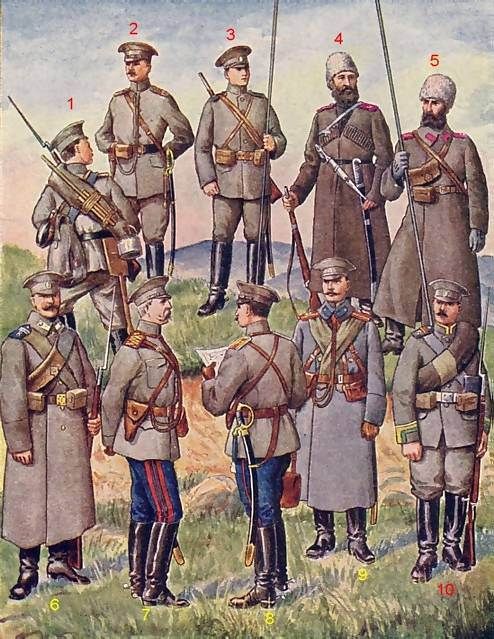

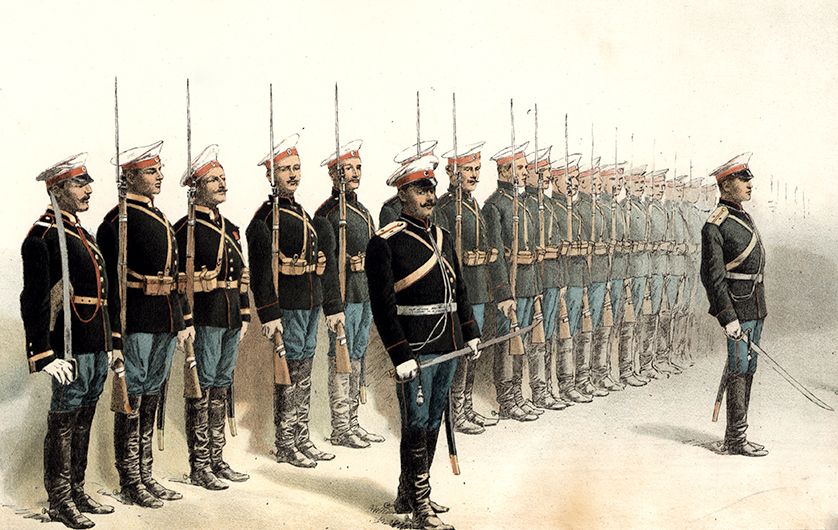

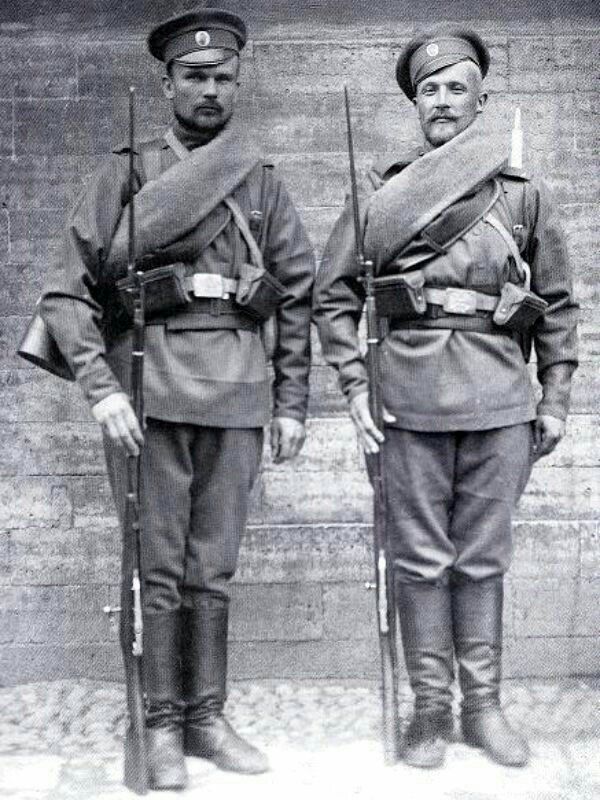

История России сквозь века. Что носили военные и почему это важно

Регистрация пройдена успешно!

Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

История России сквозь века

Что носили военные и почему это важно

Анна Нехаева

История России — не только в книгах и архивах. Ее можно изучать по модным тенденциям, костюмам и даже военной униформе. Российские солдаты в разное время носили шинели как в Пруссии, кокарды и мундиры как во Франции или народные косоворотки. О том, почему это важно и как военная униформа отражала события в мире, — в материале РИА Новости.

«Ты не так завязал морской узел! Ну что ты, давай покажу как!» — говорит школьница в тельняшке и бескозырке мальчику, сидящему на скамейке в такой же форме.

Экскурсионная группа в одном из залов Музея военной формы одежды пытается справиться с веревками, чтобы сделать морские узлы, все подшучивают и помогают друг другу. Через несколько минут, хохоча, вместе с гидом экскурсанты отгадывают, что значат слова из морского сленга и жаргона.

Посетители в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Посетитель фотографирует экспонат постоянной экспозиции в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Посетители в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

«Банка? Туда же варенье кладут!» — восклицает кто-то из группы, а потом удивляется, что в море банка — это скамейка. «Я думал, что «зайчик» прыгает по лесу, а не обозначает верхушку волны», — шепотом говорит соседу школьник, ощупывая рукав формы на одном из манекенов.

Постоянная экспозиция в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Экспонаты постоянной экспозиции в Музее военной формы

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Сума патронная нижних чинов гренадерской роты Лейб-драгунского полка (Шлезвиг-Гольштейнский корпус на русской императорской службе) в Музее военной формы в Москве

Постоянная экспозиция в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Музей — настоящий временной портал, в котором костюмы можно трогать руками, изучать ткани и даже примерять некоторые элементы. Здесь красочные кафтаны, там элегантные мундиры, а вот лаконичные кюлоты и строгие кители, есть даже придворное женское платье!

В первом же зале, посвященном армии Петровской эпохи, кажется, что попадаешь в исторический квест. Среди манекенов в «венгерском платье» или униформе западноевропейского образца непроизвольно хочется выпрямиться, не шуметь и только изучать.

Среди манекенов в «венгерском платье» или униформе западноевропейского образца непроизвольно хочется выпрямиться, не шуметь и только изучать.

Русское и прусское

А изучать есть что: например, Петр I, который создал регулярную армию, как поклонник всего европейского «переодел» солдат по прусскому образцу. В кафтаны с обшлагами, камзолы, сапоги с гетрами и картузы.

Форма рядового Московского гренадерского полка (1797-1799) в Музее военной формы в Москве

Экспонаты в Музее военной формы в Москве

Форма ротного барабанщика 1-й гренадерской роты Московского полка в Музее военной формы в Москве

Гусарские мундиры в Музее военной формы в Москве

Допетровские военные в Музее военной формы в Москве

Форма рядового Московского гренадерского полка (1797-1799) в Музее военной формы в Москве

«Каждый самодержец старался менять форму армии. До второй половины XVIII века военная мода во многом следовала за гражданской одеждой, повторяла покрой мужского платья, и только после — развивалась самостоятельно, став более удобной для походов, ведения боя», — рассказал руководитель музейно-выставочного департамента музея Антон Глинкин.

До второй половины XVIII века военная мода во многом следовала за гражданской одеждой, повторяла покрой мужского платья, и только после — развивалась самостоятельно, став более удобной для походов, ведения боя», — рассказал руководитель музейно-выставочного департамента музея Антон Глинкин.

Интересно, что именно из-за удобства появилась знаменитая треуголка, которую в России заимствовали из Западной Европы и носили повсеместно почти полтора века.

«Откуда взялась треуголка? Солдаты использовали шляпы с круглыми полями — они закрывали плечи, но мешали во время прицеливания, поэтому их сначала подгибали, а потом стали пристегивать пуговицами», — пояснил музейный педагог и экскурсовод музея Денис Петров.

Экспонаты в Музее военной формы в Москве

Девушка в костюме в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Шапка штаб-офицерская Лейб-уланского Курляндского Ее Величества полка в Музее военной формы в Москве

Форма рядового гренадерской роты Луцкого полка (1707 год) в Музее военной формы в Москве

Экспонаты в Музее военной формы в Москве

Но и Россия опережала западноевропейскую военную мысль: в 1786 году провели «потемкинскую реформу». «Князь сделал обмундирование в первую очередь удобным. Солдаты носили широкие шаровары, короткие куртки, каски с невысоким плюмажем. Остальные армии мира пришли к этому только в конце XIX века», — отмечает Глинкин.

«Князь сделал обмундирование в первую очередь удобным. Солдаты носили широкие шаровары, короткие куртки, каски с невысоким плюмажем. Остальные армии мира пришли к этому только в конце XIX века», — отмечает Глинкин.

В ней русские войска под командованием Суворова штурмовали Измаил, образ «суворовского богатыря» обычно ассоциируется именно с этой формой. Правда, она просуществовала только десять лет: Петр III, восхищаясь Фридрихом Великим, вернул все прусское.

Постоянная экспозиция в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Экспонаты постоянной экспозиции в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Экспонаты в Музее военной формы в Москве

Экспонат в Музее военной формы в Москве

Постоянная экспозиция в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Некоторые страны диктовали военную моду (и по форме одежды, и в тактическом искусстве) государствам по всему миру. В XVIII веке — это Пруссия. А с XIX века ее место занимает Франция. По образу Франции вводятся конно-егерские, карабинерные полки или новые элементы строя. Подражание было таким точным, что, по легендам, во время Бородинского сражения французы иногда нападали на свои союзные войска. Потому что принимали их за русских.

В XVIII веке — это Пруссия. А с XIX века ее место занимает Франция. По образу Франции вводятся конно-егерские, карабинерные полки или новые элементы строя. Подражание было таким точным, что, по легендам, во время Бородинского сражения французы иногда нападали на свои союзные войска. Потому что принимали их за русских.

Женщины и форма

Но армия — это не только мужчины. Императрицы тоже активно модернизировали военную форму и задавали моду.

Например, Анна Иоанновна ввела новый род войск: при ней в России появились красавцы-кирасиры, внушительные всадники со стальными нагрудниками на высоких лошадях. А Екатерина II тоже первая (но уже в мире) ввела моду на мундирное платье среди царствующих особ и в целом среди представительниц правящих домов в Европе.

«Начиная с Екатерины II женщины императорской фамилии становились почетными командирами полков, которые назывались их именами, — пояснил Антон Глинкин, — а во время праздников принимали парады, дарили военным подарки».

Такое присутствие царицы-матушки ценилось солдатами и становилось сюжетом для семейных легенд. Именно начиная с российской императрицы подобное шефство стало традицией в Европе и сохранилось до сих пор.

Например, британская королева Елизавета II и шведские принцессы принимают парады в военной форме.

Королева Елизавета II на параде в Лондоне

© AP Photo

Раньше она обычно состояла из мундира, юбки-амазонки и головного убора. В музее выставлен мундир Екатерины II. По виду это вполне элегантное и в то же время утилитарное красно-синее шелковое платье с золотой богатой вышивкой на рукавах, воротнике, корсаже и по подолу.

Наше, удобное, родное

При Александре III форма «становится похожа на национальный русский костюм, — отмечает Денис Петров. — Это кафтан, шаровары, кушак. Аристократия даже прозвала Александра III мужицким царем.

В этом зале вспоминается фильм «Сибирский цирюльник». Темно-зеленый цвет, минимум деталей, отсутствие цветных лацканов. Кажется, что находишься в декорациях к картине, а из-за угла сейчас выйдет дворецкий и пригласит к столу.

Темно-зеленый цвет, минимум деталей, отсутствие цветных лацканов. Кажется, что находишься в декорациях к картине, а из-за угла сейчас выйдет дворецкий и пригласит к столу.

Форма капитана армейской пешей артиллерии (1882 год) в Музее военной формы в Москве

Постоянная экспозиция в Музее военной формы в Москве

© Фото : пресс-служба Музея военной формы одежды

Посетитель возле экспонатов в Музее военной формы в Москве

Горжет на форме штаб-офицера (полковника) Лейб-гвардии Семеновского полка в Музее военной формы в Москве

Гусарские киверы в Музее военной формы в Москве

Форма капитана армейской пешей артиллерии (1882 год) в Музее военной формы в Москве

При Николае II русско-японская война, революция 1905 года показали, что нужны изменения. Форма стала защитного цвета (уже стало не до красоты). Гимнастерки, кирзовые сапоги сохранялись почти до конца 1960-х годов!

Гимнастерки, кирзовые сапоги сохранялись почти до конца 1960-х годов!

Потом уже добавились буденовки, напоминающие шлемы богатырей и отсылающие к фольклору, или шинели с косым запахом.

Форма матроса российского императорского флота и рядового пехотного полка в летнем (экспериментальном) обмундировании для войск, действующих на Дальнем Востоке в Музее военной формы в Москве

Форма штабс-капитана, летчика авиационных частей в кожаном полетном обмундировании (1915 год) в Музее военной формы в Москве

Форма сестры милосердия (1914 год) в Музее военной формы в Москве

Парадное обмундирование стрелковых частей Московской пролетарской стрелковой дивизии (1936 год) в Музее военной формы в Москве

Парадная форма одежды для офицерского состава РККА в Музее военной формы в Москве

Летняя повседневная форма высших офицеров Советской армии (1969 год) в Музее военной формы в Москве

Макет битвы под Прохоровкой в Музее военной формы в Москве

Форма матроса российского императорского флота и рядового пехотного полка в летнем (экспериментальном) обмундировании для войск, действующих на Дальнем Востоке в Музее военной формы в Москве

Они разрабатывались еще в царской России по эскизам Василия Васнецова. «Тогда рассчитывали «переодеть» армию к победе в Первой мировой войне, чтобы русские войска в Европе были в форме с древнерусскими мотивами. Псевдо-древнерусский стиль вообще был моден, даже в архитектуре. Но этого не произошло — и часть разработок пошла для формы Рабоче-крестьянской армии первых лет», — говорит Глинкин.

«Тогда рассчитывали «переодеть» армию к победе в Первой мировой войне, чтобы русские войска в Европе были в форме с древнерусскими мотивами. Псевдо-древнерусский стиль вообще был моден, даже в архитектуре. Но этого не произошло — и часть разработок пошла для формы Рабоче-крестьянской армии первых лет», — говорит Глинкин.

Но один из самых любопытных экспонатов музея — «солдат будущего». В камуфляже, покрытый экзоскелетом на плече, со специальными навигаторами на запястьях, новейшим оружием.

Экспонат «Солдат будущего» с российской боевой экипировкой «Ратник» в Музее военной формы в Москве

«У него еще есть незаметная жидкая броня — гель толщиной в пару наномикрон, который твердеет, как только пуля попадает в человека. Большая часть этой формы еще нигде не применяется, а только разрабатывается», — рассказывает Денис Петров.

«Это как в компьютерной игре!» — восклицает один из посетителей. «Ощущение, что смотрит прямо на тебя», — шепчет женщина, стоящая рядом с манекеном. «Солдат будущего» окружен оградой, на которой установлены планшеты, в них можно изучить вблизи каждую деталь его фантастического костюма.

«Солдат будущего» окружен оградой, на которой установлены планшеты, в них можно изучить вблизи каждую деталь его фантастического костюма.

«Музей решает параллельно две задачи. Первая — просветительская, образовательная, задача пробудить интерес детей к истории и вторая — показать, что служить в армии — не только ответственно, почетно, тяжело, но и красиво. Потому что военная форма всегда украшала мужчину, выделяла его, делала объектом обожания прекрасного пола» — считает помощник Президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.

08:00 12.06.2021 (обновлено: 13:42 12.06.2021)

Армия и общество в России, 1450-1917

Эрик Лор получил докторскую степень. в Гарварде. Он является автором книги «Национализация Российской империи: Кампания против враждебных меньшинств во время Первой мировой войны ». Он работает над обзором России во время Первой мировой войны для Кембриджской истории России и над книгой об институте «подданства» (подданства/гражданства) в позднеимперской России.

Маршалл По Доктор философии. в Беркли, много публиковался по ранней современной европейской истории, в том числе Народ, рожденный в рабстве: Россия в европейской этнографии раннего Нового времени и Русская элита в семнадцатом веке (2 тома). Он также является соредактором журнала Kritika: Исследования в истории России и Евразии . В настоящее время преподает историю в Гарварде.

«…прекрасный сборник глав по русской военной истории… ценное дополнение к литературе по русской военной истории и может считаться обязательным для чтения теми, кто изучает дореволюционные российские вооруженные силы и общество». — Роджер Р. Риз, в: Журнал современной истории , 2004

Список карт

Список участников

Предисловие

Карты

Введение: Роль войны в истории России / Маршалл По, Эрик Лор 1

Мобилизация войск московскими великими князьями (1313-1533) / Дональд Островский 19

Издержки военной обороны и расширения Москвы / Ричард Хелли 41

В защиту королевства: торговля и производство оружия в России в семнадцатом и начале восемнадцатого века / Дж. Т. Котилайн 67

Т. Котилайн 67

Вторая чигиринская кампания: поздняя московская военная мощь в переходный период / Брайан Дэвис 97

Царь Алексей Михайлович: стиль московского военного командования и наследие российской военной истории / Питер Б. Браун 119

Оценка армии Петра: влияние внутренней организации / Кэрол Стивенс 147

Великая стратегия Российской империи, 1650–1831 гг. / Джон П. Ледонн 175

Русская армия в Семилетней войне / John L. H. Keep 197

Военная служба и социальная иерархия: взгляд из русского театра XVIII века / Элиза Киммерлинг Виртшафтер 221

Дворянство и офицерский корпус в девятнадцатом веке / Вальтер Пинтнер 241

Имперские военные игры (1898-1906 гг.): символическая демонстрация силы или практическая подготовка? / Джон В. Стейнберг 253

Военная авиация, национальная идентичность и императивы современности в позднеимперской России / Григорий Витарбо 273

«Великую Россию построить»: Военно-гражданские отношения в Третьей Думе, 1907–12 / Дэвид Шиммельпеннинк ван дер Ойе 293

Битва за Божественную Мудрость. Риторика похода Ивана IV на Полоцк / Сергей Богатырев 325

Риторика похода Ивана IV на Полоцк / Сергей Богатырев 325

Татары в московском войске во время Ливонской войны / Джанет Мартин 365

Крещение Марса: обращение в русское православие европейских наемников в середине семнадцатого века / Уильям Регер IV 389

«Хранители веры» Еврейские традиционные общества в Российской армии: Дело 35-го Брянского полка / Йоханан Петровский-Штерн 413

Мечи на орала: противодействие военной службе среди сектантов, 1770–1874 гг. / Николас Б. Брейфогель 441

Реакция населения Москвы на наполеоновскую оккупацию 1812 г. / Александр М. Мартин 469

Гроб Господень и происхождение Крымской войны / Дэвид Голдфранк 491

Военная реформа, моральная реформа и конец старого режима / Джош Сэнборн 507

Русские военные и евреи в Галиции, 1914-15 / Александр В. Прусин 525

Индекс 545

Всем интересующимся военной историей и историей России, Европы и Евразии.

Проект MUSE — Военная трансформация в Османской империи и России, 1500–1800

К началу 16 века Османская империя стала крупной военной державой в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Османов боялись и восхищались современные европейцы от Никколо Макиавелли до Ивана Пересветова. Последний рассматривал империю султана Мехмеда II (годы правления 1444–46, 1451–81) как образец для подражания его собственному правителю, Ивану IV Московскому (годы правления 1547–84), и действительно османскому (и исламскому, монгольские) методы мобилизации ресурсов и ведения войны учитывались во время военных реформ Ивана III (годы правления 1462–1505) и Ивана IV. Однако к 1783 году османы уступили русским северное побережье Черного моря и Крым, зависимое от Османской империи государство с преимущественно мусульманским населением. В своем совете султану Махмуду I (годы правления 1730–1754) в 1732 г. Ибрагим Мютеферрика, основатель первой арабобуквенной типографии в империи и ярый сторонник османских реформ, цитировал военные реформы Петра Великого ( г. 1682–1725) как пример, достойный подражания. Противоречащие друг другу мнения Ивана Пересветова и Ибрагима Мютеферрика отражают серьезные сдвиги в военном благополучии Османской империи и России, изменения, которые ждут объяснения.

Османов боялись и восхищались современные европейцы от Никколо Макиавелли до Ивана Пересветова. Последний рассматривал империю султана Мехмеда II (годы правления 1444–46, 1451–81) как образец для подражания его собственному правителю, Ивану IV Московскому (годы правления 1547–84), и действительно османскому (и исламскому, монгольские) методы мобилизации ресурсов и ведения войны учитывались во время военных реформ Ивана III (годы правления 1462–1505) и Ивана IV. Однако к 1783 году османы уступили русским северное побережье Черного моря и Крым, зависимое от Османской империи государство с преимущественно мусульманским населением. В своем совете султану Махмуду I (годы правления 1730–1754) в 1732 г. Ибрагим Мютеферрика, основатель первой арабобуквенной типографии в империи и ярый сторонник османских реформ, цитировал военные реформы Петра Великого ( г. 1682–1725) как пример, достойный подражания. Противоречащие друг другу мнения Ивана Пересветова и Ибрагима Мютеферрика отражают серьезные сдвиги в военном благополучии Османской империи и России, изменения, которые ждут объяснения.

Военные историки Центральной и Восточной Европы долгое время были одержимы европейской «военной революцией», наблюдаемой в некоторых частях Западной Европы, и пытались сравнить военные события в своих регионах с событиями в Западной Европе. 1 В этой статье утверждается, что сравнение и противопоставление османских, австрийских Габсбургов, польско-литовских и московско-русских военных возможностей, характеристик и преобразований может быть столь же плодотворным, как и [End Page 281] , сравнивая эти империи с империями ведущих государств европейской военной революции. 2 Сравнение стратегий вербовки и мобилизации ресурсов, а также бюрократических и фискальных процессов помогает нам лучше понять расходящиеся пути, по которым пошли правительства этих империй, и, таким образом, природу их империй. Такие сравнения также помогают нам квалифицировать как военно-революционный подход, так и его недавнюю критику, использующую культурные аргументы. Основываясь, в конечном счете, на веберианских предположениях о том, что война действовала как катализатор политических и социальных изменений, военно-революционный подход рассматривает войну «как силу, движимую собственной внутренней динамикой технологических разработок и организационных инноваций», которая привела к оптимизации вооруженных сил и, таким образом, к большей эффективности. боевая эффективность. Культурный аргумент противопоставляет этим предположениям утверждение о том, что война в конечном итоге «культурно детерминирована» и является продуктом культурного контекста конкретных обществ. Согласно этому предположению, «степень принятия и развития технологических или организационных инноваций зависит от культурного контекста». 3

Основываясь, в конечном счете, на веберианских предположениях о том, что война действовала как катализатор политических и социальных изменений, военно-революционный подход рассматривает войну «как силу, движимую собственной внутренней динамикой технологических разработок и организационных инноваций», которая привела к оптимизации вооруженных сил и, таким образом, к большей эффективности. боевая эффективность. Культурный аргумент противопоставляет этим предположениям утверждение о том, что война в конечном итоге «культурно детерминирована» и является продуктом культурного контекста конкретных обществ. Согласно этому предположению, «степень принятия и развития технологических или организационных инноваций зависит от культурного контекста». 3

Эта статья представляет собой первую попытку сравнить военные возможности Османской империи и России примерно с 1500 по 1800 годы. Основное внимание я уделяю военным, фискальным и бюрократически-институциональным преобразованиям, а также меняющейся роли центрального правительства в ведении войны.