Ставрополь и Ставропольский уезд в годы новой экономической политики / Фото города / О Тольятти / Администрация городского округа Тольятти

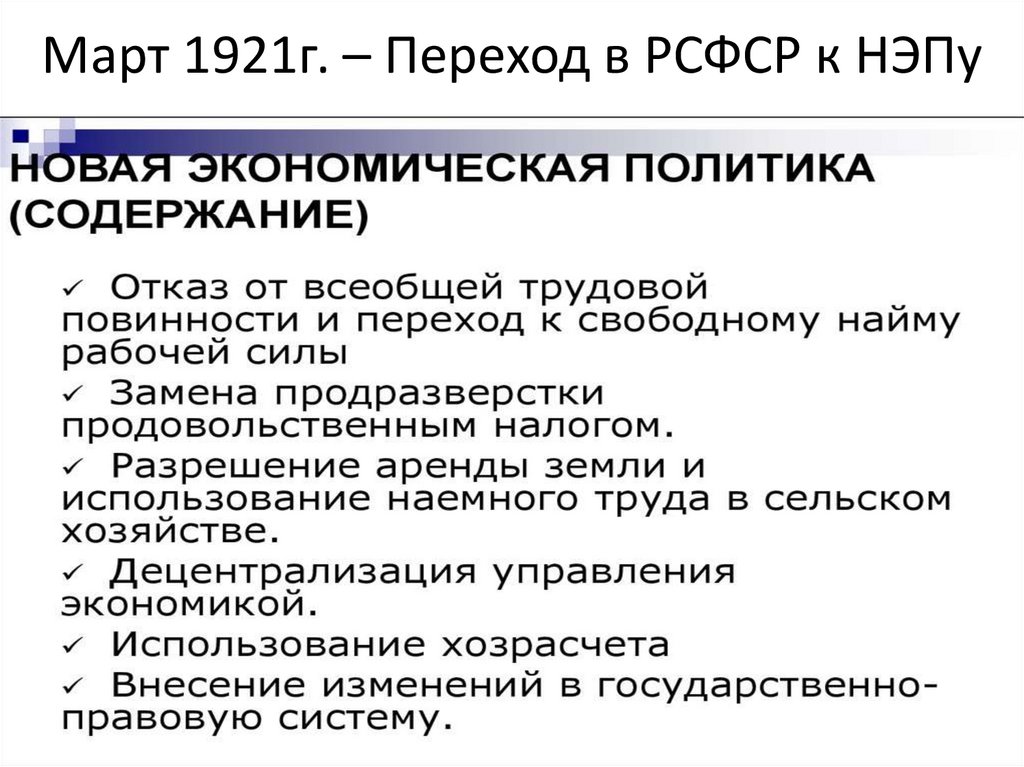

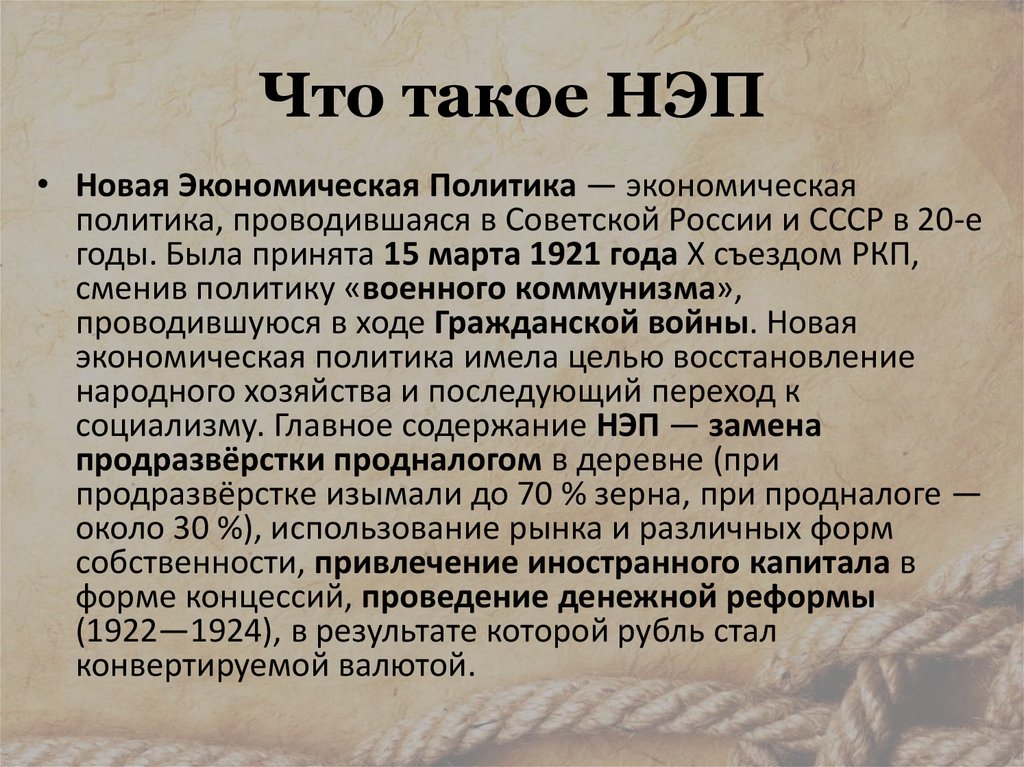

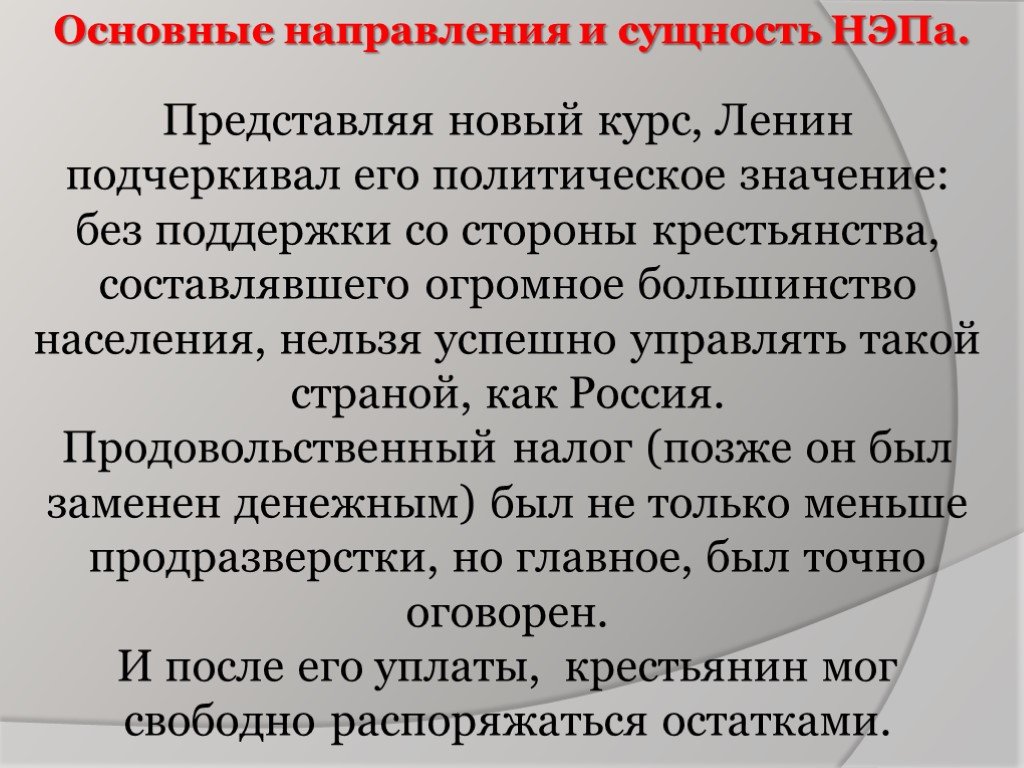

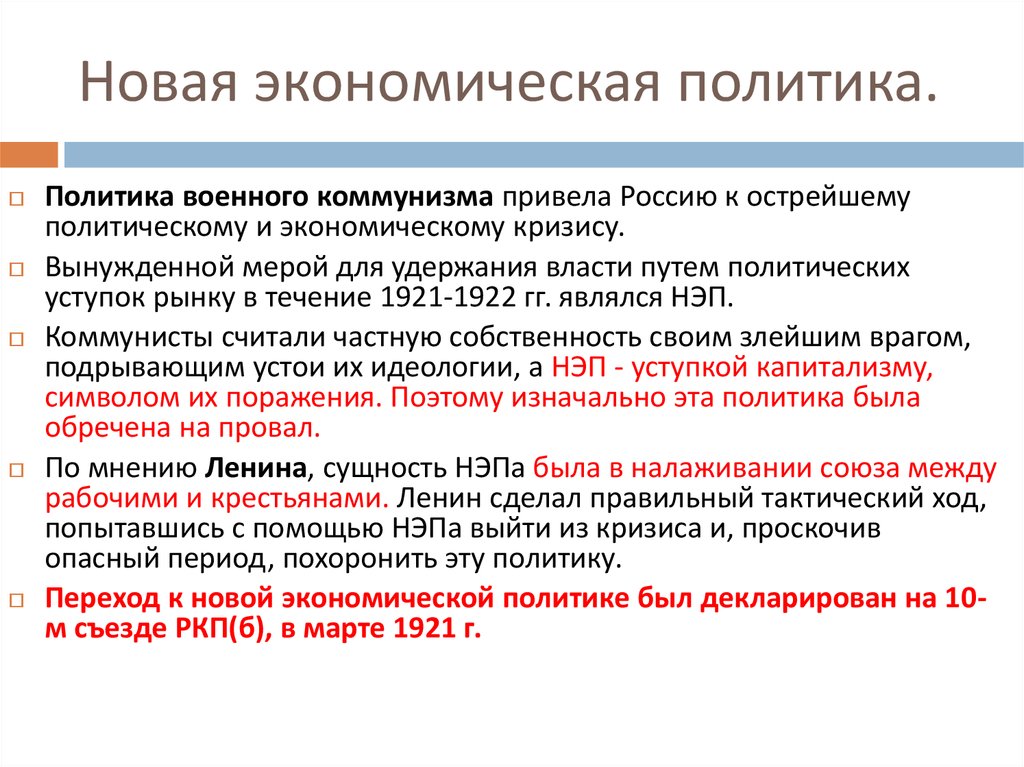

К началу 1921 г. гражданская война в бывшей Российской империи подошла к своему завершению. Ее итогом стали не только многомиллионные жертвы, но и сильнейшая хозяйственная разруха. Гражданская война уничтожила большинство достижений модернизации России в конце XIX – начале XX вв. Победителями в конфликте стали большевики, предложившие обществу новый путь развития, с акцентом на стремление сочетать экономический рост с большей социальной справедливостью. Однако модель управления экономикой и общественными отношениями, предложенная ими в ходе войны и получившая название «военный коммунизм», потерпела крах. С ее помощью большевики сумели мобилизовать ресурсы общества для победы в гражданской войне, но политика «военного коммунизма» оказалась несостоятельной в плане возрождения экономики страны. В марте 1921 г. состоялся X съезд РКП(б) на котором принимается ряд решений об отказе от политики «военного коммунизма» и переходе к новой экономической политике. «Военный коммунизм» характеризовался национализацией всех отраслей промышленности и торговли, отказом от товарно-денежных отношений, с заменой их централизованным распределением товаров, «диктатурой» города над деревней, что на практике означало принудительное изъятие у сельских тружеников произведенной ими продукции в рамках продовольственной разверстки. Новая экономическая политика должна была вернуть в экономику товарно-денежные отношения и частную инициативу. Принудительная продразверстка заменялась фиксированным продовольственным налогом (в дальнейшем – единым сельскохозяйственным налогом). Вновь разрешалась частная инициатива в мелкой промышленности и торговле. Однако государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, оптовой торговлей и банковским делом. Большевики изначально считали НЭП тактическим ходом, «временным отступлением», необходимым для восстановления экономики страны. В дальнейшем они планировали продолжить коммунистический эксперимент над российским обществом.

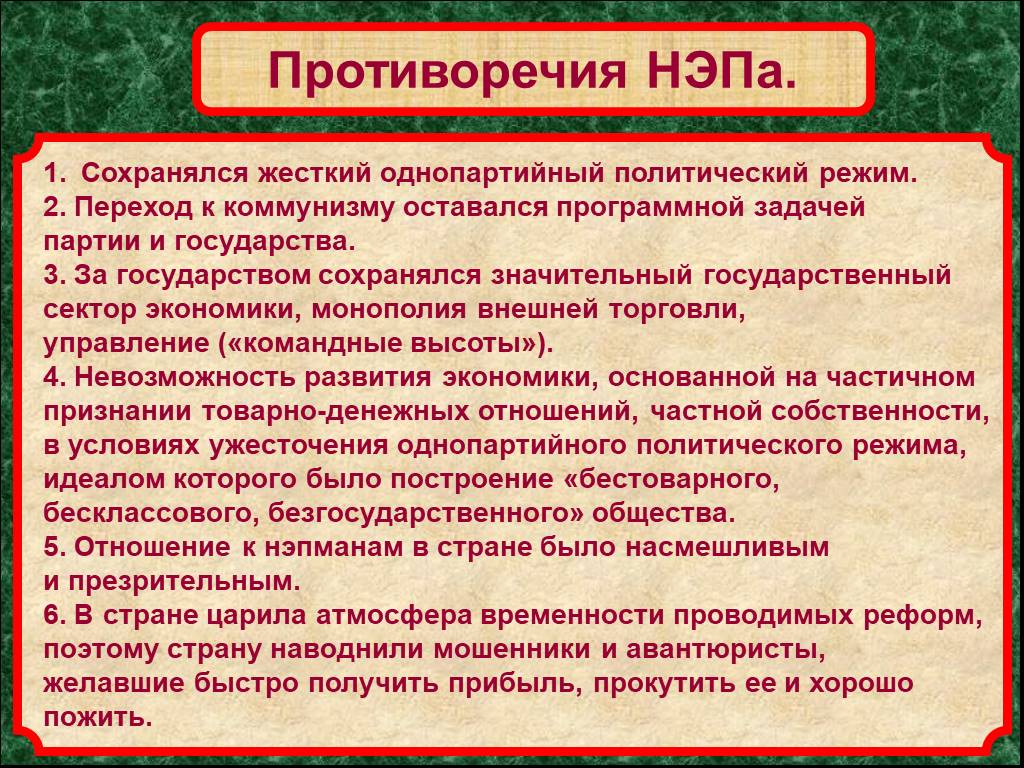

«Военный коммунизм» характеризовался национализацией всех отраслей промышленности и торговли, отказом от товарно-денежных отношений, с заменой их централизованным распределением товаров, «диктатурой» города над деревней, что на практике означало принудительное изъятие у сельских тружеников произведенной ими продукции в рамках продовольственной разверстки. Новая экономическая политика должна была вернуть в экономику товарно-денежные отношения и частную инициативу. Принудительная продразверстка заменялась фиксированным продовольственным налогом (в дальнейшем – единым сельскохозяйственным налогом). Вновь разрешалась частная инициатива в мелкой промышленности и торговле. Однако государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, оптовой торговлей и банковским делом. Большевики изначально считали НЭП тактическим ходом, «временным отступлением», необходимым для восстановления экономики страны. В дальнейшем они планировали продолжить коммунистический эксперимент над российским обществом.

Ко времени X съезда РКП(б) Ставропольский уезд, как и вся страна, находился в плачевном состоянии. Его экономика была подорвана гражданской войной, а также политикой продразверстки. Реквизиции продовольствия и материальных средств, проводившиеся как красными, так и белыми, заставили местное крестьянство уже с 1919 года уменьшать запашку. Окончательное установление советской власти в уезде в начале 1919 года принесло политическую стабилизацию. Но его экономическое состояние продолжало ухудшаться. Большевики превратили Поволжье в одну из продовольственных баз для снабжения армии и промышленного центра страны. В годы «военного коммунизма» из Ставропольского уезда планомерно «выкачивалось» зерно для нужд городов. К началу 1921 г. продовольственные запасы в уезде оказались исчерпанными настолько, что он не мог обеспечить поставок даже в счет прошедшего 1920 года. На уезд, как и на все Поволжье, надвигался голод, усугубившийся засухой 1921 года. Формально переход к новой экономической политике в уезде произошел в начале 1921 года, когда началось взимание продовольственного налога. Однако местные реалии внесли в процесс перехода существенные коррективы. Примерно первые полтора года проведения новой экономической политики заняла борьба с голодом, охватившем Поволжье и Юг России. Последствия голода сказывались в Ставропольском уезде вплоть до середины 1920-х гг.

Однако местные реалии внесли в процесс перехода существенные коррективы. Примерно первые полтора года проведения новой экономической политики заняла борьба с голодом, охватившем Поволжье и Юг России. Последствия голода сказывались в Ставропольском уезде вплоть до середины 1920-х гг.

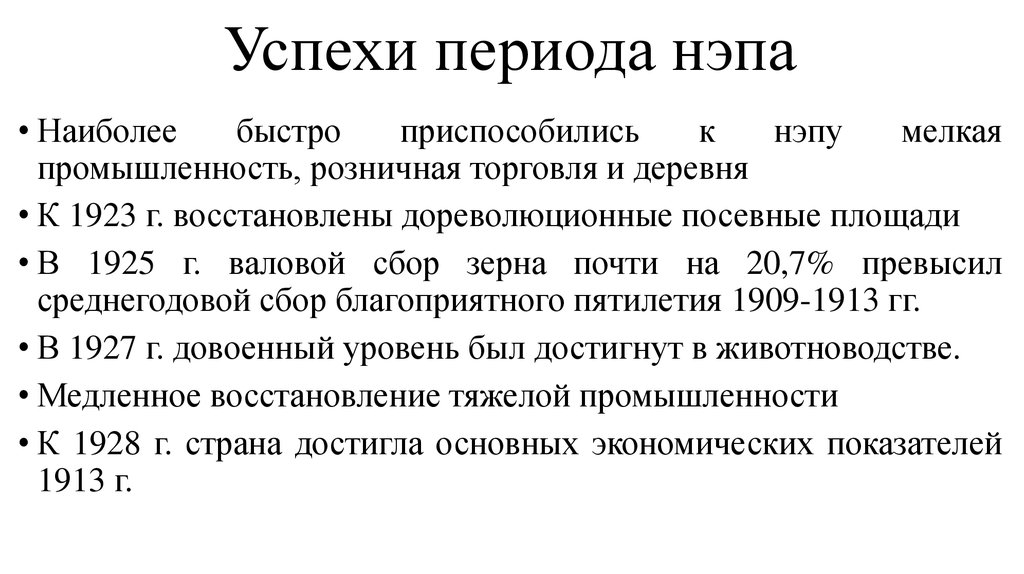

В 1922 г. началось восстановление хозяйства уезда, уже на обновленных экономических принципах. Взимание налогов и сборов с крестьян зависело теперь от урожайности, государство восстановило товарно-денежное обращение, начался постепенный вывод из оборота обесценившихся «совзнаков» времен гражданской войны и возврат к золотому стандарту рубля, что привело к почти полному исчезновению инфляции.

Для экономики аграрного Ставропольского уезда главным являлось восстановление запашки земли. Численность сельского населения уезда за годы гражданской войны и голода сократилась, но главное – в голодный 1921 год крестьяне потеряли почти все поголовье скота, включая лошадей. В 1922–1923 гг. местными кооперативами, при поддержке властей, было организовано несколько экспедиций в Сибирь для закупки лошадей, которые оказались успешными. Конечно, в большинстве случаев крестьяне отправлялись в далекие края самостоятельно. Благодаря росту поголовья лошадей запашка начала восстанавливаться уже с 1922 года. Но этот процесс шел медленно и занял не менее трех лет. Важной кампанией местной власти в первые годы НЭПа стала борьба с кабальными сделками. В голодные годы многие крестьяне были вынуждены закладывать свое имущество и дома богатым односельчанам в обмен на еду. В результате большое число семей оказалось фактически в долговом рабстве у сельских кулаков. Советская власть выявляла такие сделки и в принудительном порядке расторгала их, признавая ничтожными. Эта кампания должна была показать крестьянам, что, несмотря на частичный возврат к товарно-денежным отношениям, большевики не отказались от декларируемых ими принципов социальной справедливости. Важным здесь являлось и их стремление предотвратить эксплуатацию человека человеком, поскольку зажиточные кредиторы легко могли заставить бедных должников работать на себя.

местными кооперативами, при поддержке властей, было организовано несколько экспедиций в Сибирь для закупки лошадей, которые оказались успешными. Конечно, в большинстве случаев крестьяне отправлялись в далекие края самостоятельно. Благодаря росту поголовья лошадей запашка начала восстанавливаться уже с 1922 года. Но этот процесс шел медленно и занял не менее трех лет. Важной кампанией местной власти в первые годы НЭПа стала борьба с кабальными сделками. В голодные годы многие крестьяне были вынуждены закладывать свое имущество и дома богатым односельчанам в обмен на еду. В результате большое число семей оказалось фактически в долговом рабстве у сельских кулаков. Советская власть выявляла такие сделки и в принудительном порядке расторгала их, признавая ничтожными. Эта кампания должна была показать крестьянам, что, несмотря на частичный возврат к товарно-денежным отношениям, большевики не отказались от декларируемых ими принципов социальной справедливости. Важным здесь являлось и их стремление предотвратить эксплуатацию человека человеком, поскольку зажиточные кредиторы легко могли заставить бедных должников работать на себя. Но это явление советская власть не приветствовала.

Но это явление советская власть не приветствовала.

При переходе к НЭПу были введены существенные ограничения на использования наемного труда в частных хозяйствах, которые не давали владельцам мелких хозяйств возможностей для стороннего найма рабочей силы за деньги или в порядке отработок. Реально крестьяне в большинстве случаев могли использовать только труд членов своей семьи. Это позволяло оставаться деревне социально однородной, препятствовало быстрому обогащению тех, кто имел возможность нанимать сторонних работников. Учитывая, что сельские общины в уезде еще в период революции вернули себе контроль над 9/10 всей пахотной земли, а помещичьих хозяйств больше не существовало, в наиболее выигрышном положении оказывались многодетные крестьяне: они получали от общины самые большие наделы. Определенными преимуществами пользовались и красноармейцы, сражавшиеся за советскую власть.

К середине 1920-х гг. последствия аграрного кризиса и голода в Ставропольском уезде оказались полностью преодолены: удалось восстановить запашку земли и поголовье скота. В то же время, по мере возрождения экономики, наблюдался поступательный рост благосостояния крестьянства в целом. К середине 1920-х гг. лошади и коровы имелись в большинстве крестьянских хозяйств уезда, что говорит об их выходе из тяжелого положения начала десятилетия. В период НЭПа крестьяне получили право свободно распоряжаться излишками сельхозпродукции. Поэтому постепенно в деревнях и селах стала возрождаться торговля, а вместе с ней началось насыщение деревни промышленными товарами.

В то же время, по мере возрождения экономики, наблюдался поступательный рост благосостояния крестьянства в целом. К середине 1920-х гг. лошади и коровы имелись в большинстве крестьянских хозяйств уезда, что говорит об их выходе из тяжелого положения начала десятилетия. В период НЭПа крестьяне получили право свободно распоряжаться излишками сельхозпродукции. Поэтому постепенно в деревнях и селах стала возрождаться торговля, а вместе с ней началось насыщение деревни промышленными товарами.

По мере восстановления сельского хозяйства началось возрождение местной промышленности, существенно подорванной в годы военного коммунизма. К концу 1920 г. большевики национализировали всю местную промышленность Ставропольского уезда, начиная от крупных добывающих предприятий, наподобие каменоломен Ванюшина, и заканчивая лесопилками и мельницами. Однако наладить их работу они не сумели. Поэтому в новых экономических условиях большевики решились на перемены и в области промышленной политики. Не отказываясь от принципа государственной собственности на национализированное в имущество, они начали сдавать небольшие предприятия легкой, пищевой промышленности, торговли и сферы услуг в концессию частым лицам. Часто концессионерами становились бывшие собственники этих предприятий, пережившие гражданскую войну. Условиями концессии становились восстановление промышленных объектов и плата государству за право пользования имуществом. На таких условиях в Ставропольском уезде подлежали восстановлению мукомольная, пищевая и деревообрабатывающая отрасли. Однако концессии в Самарской губернии внедрялись медленно. Потенциальных концессионеров отпугивали высокая плата за объекты и необходимость существенных капитальных вложений для их повторного пуска.

Не отказываясь от принципа государственной собственности на национализированное в имущество, они начали сдавать небольшие предприятия легкой, пищевой промышленности, торговли и сферы услуг в концессию частым лицам. Часто концессионерами становились бывшие собственники этих предприятий, пережившие гражданскую войну. Условиями концессии становились восстановление промышленных объектов и плата государству за право пользования имуществом. На таких условиях в Ставропольском уезде подлежали восстановлению мукомольная, пищевая и деревообрабатывающая отрасли. Однако концессии в Самарской губернии внедрялись медленно. Потенциальных концессионеров отпугивали высокая плата за объекты и необходимость существенных капитальных вложений для их повторного пуска.

Гораздо лучшие результаты частная инициатива принесла в тех отраслях, где имелась быстрая оборачиваемость капитала: в торговле и бытовом обслуживании населения. Примечательно, что эти сферы в Ставропольском уезде в годы НЭПа оказались почти полностью в частных руках. В городе вновь открылись частные лавки, парикмахерские, бильярдные и питейные заведения. Разрешение частнохозяйственной инициативы в промышленности и торговле не привело к серьезным социальным изменениям в уезде. Слой местных «нэпманов» (часто выходцев из дореволюционного купечества) оказался колоритным, но маломощным и почти полностью зависимым от политики советской власти. Правда, его существование вызывало нарекание ставропольцев, в годы гражданской войны вставших на сторону большевиков и поверивших в идеи коммунизма: они заявляли, что боролись за другое будущее. Тем легче местным советам оказалось ликвидировать слой частных хозяев в переломные 1929-1930-й годы. При этом, имелась государственная альтернатива частникам в виде системы государственной кооперации. Появившаяся в Ставропольском уезде в годы гражданской войны, в период НЭПа она сохранялась, но была экономически слабой и не могла взять на себя задачу снабжения населения даже товарами первой необходимости. Ее развитие придется на 1930-е гг.

В городе вновь открылись частные лавки, парикмахерские, бильярдные и питейные заведения. Разрешение частнохозяйственной инициативы в промышленности и торговле не привело к серьезным социальным изменениям в уезде. Слой местных «нэпманов» (часто выходцев из дореволюционного купечества) оказался колоритным, но маломощным и почти полностью зависимым от политики советской власти. Правда, его существование вызывало нарекание ставропольцев, в годы гражданской войны вставших на сторону большевиков и поверивших в идеи коммунизма: они заявляли, что боролись за другое будущее. Тем легче местным советам оказалось ликвидировать слой частных хозяев в переломные 1929-1930-й годы. При этом, имелась государственная альтернатива частникам в виде системы государственной кооперации. Появившаяся в Ставропольском уезде в годы гражданской войны, в период НЭПа она сохранялась, но была экономически слабой и не могла взять на себя задачу снабжения населения даже товарами первой необходимости. Ее развитие придется на 1930-е гг.

Получили новый импульс для развития и промыслы, распространенные в уезде до гражданской войны. Их можно было развивать индивидуально, купив патент на право деятельности, или коллективно, в составе артелей. Заинтересованные в развитии коллективных форм хозяйствования, большевики давали артелям некоторые преимущества. Указанными сферами почти полностью исчерпывалось поле деятельности частной инициативы в Ставропольском уезде. Крупные промышленные объекты, наподобие лесохимических заводов и тех же каменоломен Ванюшина, оставались под контролем государства. Их восстановление началось позднее, с середины 1920-х гг. за счет государственных кредитов. Однако от государственных предприятий также стремились добиваться экономической отдачи, по меньшей мере, самоокупаемости.

К концу 1920-х гг. экономика Ставропольского уезда достигла дореволюционных показателей почти по всем параметрам, за исключением уровня развития ремесел и промыслов, который снизился. Вместе с тем, ее качественного изменения не произошло. Основой экономического потенциала продолжало оставаться мелкотоварное крестьянское хозяйство. Аграрные технологии не изменились по сравнению с дореволюционным периодом: у крестьян не имелось средств, чтобы внедрять передовые машины и оборудование. На низком техническом уровне оставалась и местная промышленность. Чтобы совершить качественный рывок в индустриальное общество для Ставропольского уезда, как и для всей страны, требовалась другая политика в сфере мобилизации труда и капитала. Новая экономическая политика принесла ожидаемые результаты, в виде восстановления хозяйства, но она не могла обеспечить качественный рост экономики в короткие сроки. К концу 1920-х гг. НЭП исчерпал себя и уступил место проведению форсированной индустриализации и коллективизации.

Основой экономического потенциала продолжало оставаться мелкотоварное крестьянское хозяйство. Аграрные технологии не изменились по сравнению с дореволюционным периодом: у крестьян не имелось средств, чтобы внедрять передовые машины и оборудование. На низком техническом уровне оставалась и местная промышленность. Чтобы совершить качественный рывок в индустриальное общество для Ставропольского уезда, как и для всей страны, требовалась другая политика в сфере мобилизации труда и капитала. Новая экономическая политика принесла ожидаемые результаты, в виде восстановления хозяйства, но она не могла обеспечить качественный рост экономики в короткие сроки. К концу 1920-х гг. НЭП исчерпал себя и уступил место проведению форсированной индустриализации и коллективизации.

Документы выставки дают общие сведения о проведении новой экономической политики в Ставропольском уезде. Приводятся задачи советской власти при восстановлении хозяйства Ставропольского уезда, сведения о деятельности коммунистической партии, о развитии сельского хозяйства и промышленности, а также об основных направлениях деятельности местных органов управления.

Янчарук Д.В., к.и.н., ведущий специалист Управления по делам архивов.

№ 1. Очередные ударные задачи органов власти на местах (волостных исполкомов и сельских советов), утвержденные ставропольским уездным исполнительным комитетом в заседании расширенного пленума 5–6 мая 1921 г. 6 мая 1921 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 166. Машинопись. Подлинник.

№ 2. Очередные ударные задачи органов власти на местах (волостных исполкомов и сельских советов), утвержденные ставропольским уездным исполнительным комитетом в заседании расширенного пленума 5–6 мая 1921 г. 6 мая 1921 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 166об. Машинопись. Подлинник.

№ 3. Краткий доклад ставропольского уездного комитета РКП(б) «О деятельности комитета и состоянии организации за время с 7 уездной партийной конференции (12 июля) по 16 августа 1921 года». Конец августа 1921 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 559. Л. 3. Машинопись. Подлинник.

№ 4. Краткий доклад ставропольского уездного комитета РКП(б) «О деятельности комитета и состоянии организации за время с 7 уездной партийной конференции (12 июля) по 16 августа 1921 года». Конец августа 1921 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 559. Л. 3об. Машинопись. Подлинник

Конец августа 1921 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 559. Л. 3об. Машинопись. Подлинник

№ 5. Краткий доклад ставропольского уездного комитета РКП(б) «О деятельности комитета и состоянии организации за время с 7 уездной партийной конференции (12 июля) по 16 августа 1921 года». Конец августа 1921 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 559. Л. 4. Машинопись. Подлинник.

№ 6. Программа деятельности ставропольского уездного исполнительного комитета до 6 уездного съезда советов (на время с 20 августа по 20 ноября). Конец августа 1922 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 12. Машинопись. Подлинник.

№ 7. Программа деятельности ставропольского уездного исполнительного комитета до 6 уездного съезда советов (на время с 20 августа по 20 ноября). Конец августа 1922 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 13. Машинопись. Подлинник.

№ 8. Программа деятельности ставропольского уездного исполнительного комитета до 6 уездного съезда советов (на время с 20 августа по 20 ноября). Конец августа 1922 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 14. Машинопись. Подлинник

// ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 14. Машинопись. Подлинник

№ 9. Программа деятельности ставропольского уездного исполнительного комитета до 6 уездного съезда советов (на время с 20 августа по 20 ноября). Конец августа 1922 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 511. Л. 15. Машинопись. Подлинник.

№ 10. Доклад «О состоянии ставропольской уездной организации РКП(б)». 27 октября 1922 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 4. Машинопись. Подлинник.

№ 11. Доклад «О состоянии ставропольской уездной организации РКП(б)». 27 октября 1922 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 4об. Машинопись. Подлинник.

№ 12. Доклад «О состоянии ставропольской уездной организации РКП(б)». 27 октября 1922 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 5. Машинопись. Подлинник.

№ 13. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 1а. Машинопись. Копия.

№ 14. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 2а. Машинопись. Копия.

Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 2а. Машинопись. Копия.

№ 15. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 3а. Машинопись. Копия

№ 16. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 4а. Машинопись. Копия.

№ 17. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 5а. Машинопись. Копия.

№ 18. Из протокола заседания шестого ставропольского уездного съезда советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 25-26 ноября 1922 г. // ТГА. Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 5. Л. 8а. Машинопись. Копия.

Оп. 1. Д. 5. Л. 8а. Машинопись. Копия.

№ 19. Закрытое письмо секретарю самарского губернского комитета РКП(б) о состоянии Ставропольского уезда. 6 января 1923 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 9. Машинопись. Подлинник.

№ 20. Закрытое письмо секретарю самарского губернского комитета РКП(б) о состоянии Ставропольского уезда. 6 января 1923 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 804. Л. 9об. Машинопись. Подлинник.

№ 21. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 252. Машинопись. Копия.

№ 22. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 253. Машинопись. Копия.

№ 23. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 254. Машинопись. Копия.

№ 24. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 255. Машинопись. Копия.

1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 255. Машинопись. Копия.

№ 25. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 256. Машинопись. Копия.

№ 26. Выводы о состоянии сельского хозяйства Самарской губернии и текущие задачи в области его развития. 1924 г. // СОГАСПИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 257. Машинопись. Копия.

№ 27. Доклад о состоянии Жигулевской группы известковых заводов. 9 июня 1926 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 768. Л. 18. Машинопись. Заверенная копия.

№ 28. Доклад о состоянии Жигулевской группы известковых заводов. 9 июня 1926 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 768. Л. 18об. Машинопись. Заверенная копия.

№ 29. Доклад о состоянии Жигулевской группы известковых заводов. 9 июня 1926 г. // ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 768. Л. 19. Машинопись. Заверенная копия.

№ 30. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 12. Машинопись. Подлинник

19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 12. Машинопись. Подлинник

№ 31. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 13об. Машинопись. Подлинник.

№ 32. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 14. Машинопись. Подлинник.

№ 33. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 14об. Машинопись. Подлинник.

№ 34. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 15. Машинопись. Подлинник.

№ 35. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 15об. Машинопись. Подлинник.

№ 36. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 16. Машинопись. Подлинник.

19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 16. Машинопись. Подлинник.

№ 37. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 17. Машинопись. Подлинник

№ 38. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 17об. Машинопись. Подлинник.

№ 39. Из протокола № 3 расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета. 19 января 1929 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 2. Л. 22об. Машинопись. Подлинник

№ 40. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 74. Машинопись. Копия.

№ 41. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 75. Машинопись. Копия.

// ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 75. Машинопись. Копия.

№ 42. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 76. Машинопись. Копия.

№ 43. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 81. Машинопись. Копия.

№ 44. Из постановления расширенного пленума ставропольского районного исполнительного комитета, принятого на заседании 20-22 января 1930 года. 22 января 1930 г. // ТГА. Ф. Р-19. Оп. 4. Д. 19. Л. 82. Машинопись. Копия.

НЭП – онлайн-тренажер для подготовки к ЕНТ, итоговой аттестации и ВОУД

Новая экономическая политика (НЭП)

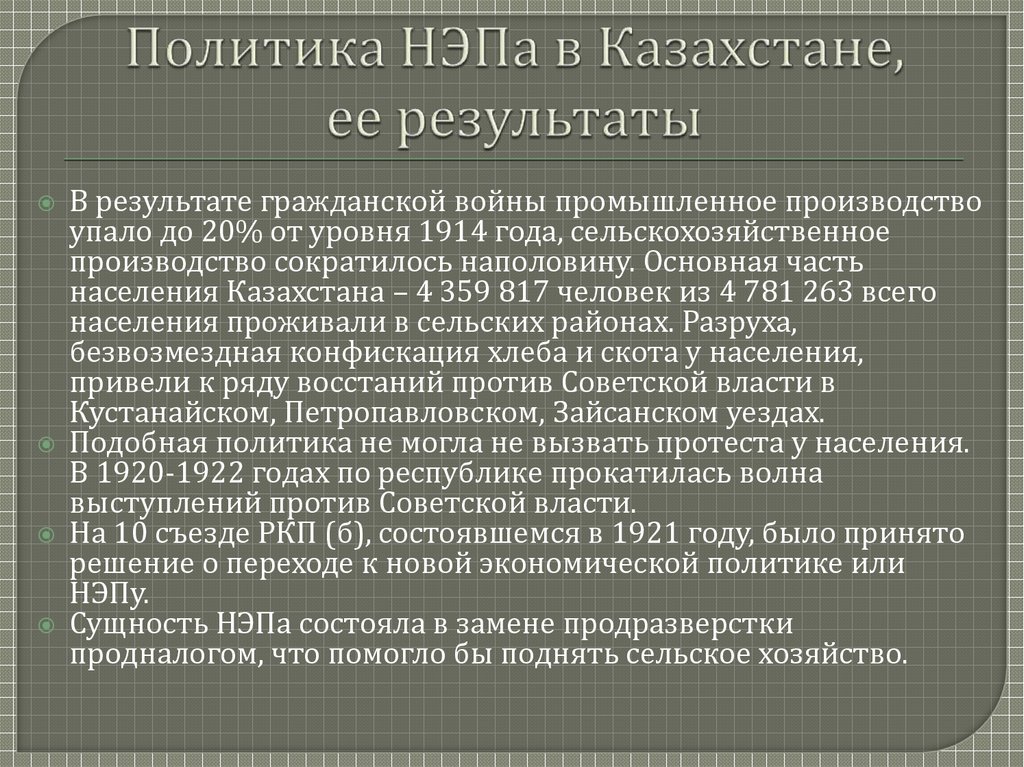

Восстание 1916 года, Октябрьский переворот 1917 года и Гражданская война 1918–1920 гг. привели население в крайне тяжелое положение. Большинство промышленных предприятий бездействовали. Сократилось производство нефти, угля. Железные дороги бездействовали из-за нехватки топлива и разрушенных путей. Сельское хозяйство пришло в упадок. Сократились посевные площади. Уменьшилось поголовье скота. Несмотря на такое положение, продолжалась продразверстка. Таким образом, существовала острая необходимость в новой экономической политике.

Большинство промышленных предприятий бездействовали. Сократилось производство нефти, угля. Железные дороги бездействовали из-за нехватки топлива и разрушенных путей. Сельское хозяйство пришло в упадок. Сократились посевные площади. Уменьшилось поголовье скота. Несмотря на такое положение, продолжалась продразверстка. Таким образом, существовала острая необходимость в новой экономической политике.

В марте 1921 года в ходе Х съезда РКП(б) был принят Декрет «О замене продразверстки на натуральный продовольственный налог». Это означало окончание политики «военного коммунизма» и начало новой экономической политики. Цель НЭПа сводилась к восстановлению народного хозяйства. С введением НЭПа разрешалось сдавать и брать в аренду землю; применять наемный труд; поощрялось развитие кооперации. Была отменена трудовая повинность. В период НЭПа разрешалась частная торговля. Возродилась ярмарочная торговля. Несмотря на то, что большая часть промышленности оставалась в ведении государства, мелкие и средние, а также некоторые крупные предприятия вновь передавались в частные руки.

Наряду с НЭПом в Казахстане осуществлялась земельно-водная реформа. На съезде казахской бедноты в январе 1921 года было принято решение об образовании союза «Косшы», который и должен был решать вопросы по проведению земельно-водной реформы на юге Казахстана. Активными деятелями по проведению реформы являлись О. Жандосов, А. Розыбакиев и другие. По реформе казахам Семиречья были возвращены земли, отобранные у них при подавлении восстания 1916 года. В апреле 1921 года был издан декрет о возврате казахам земель, переданных в царское время Сибирскому и Уральскому казачьим войскам.

Переход к НЭПу в Казахстане был сопряжен с огромными трудностями. Значительную часть страны летом 1921 года поразила засуха. Ей предшествовал сильный джут. Число голодающих составило 1/3 населения республики. В северо-западных районах Казахстана голод начался не только в результате стихийного бедствия: продовольственные отряды из Центра изымали продовольствие как сельскохозяйственные «излишки». Изъятые продукты шли в Москву, Петроград, Самару, Казань и другие крупные города. Население же Казахстана было обречено на гибель. Советское правительство с опозданием приняло меры помощи голодающему населению Казахстана. Население неурожайных районов республики было освобождено от продналога. Введенный в июне 1921 года Декрет «О натуральном мясном налоге» освобождал кочевников от мясного налога. Правительство выделило Казахстану средства для приобретения скота пострадавшим от неурожая крестьянам.

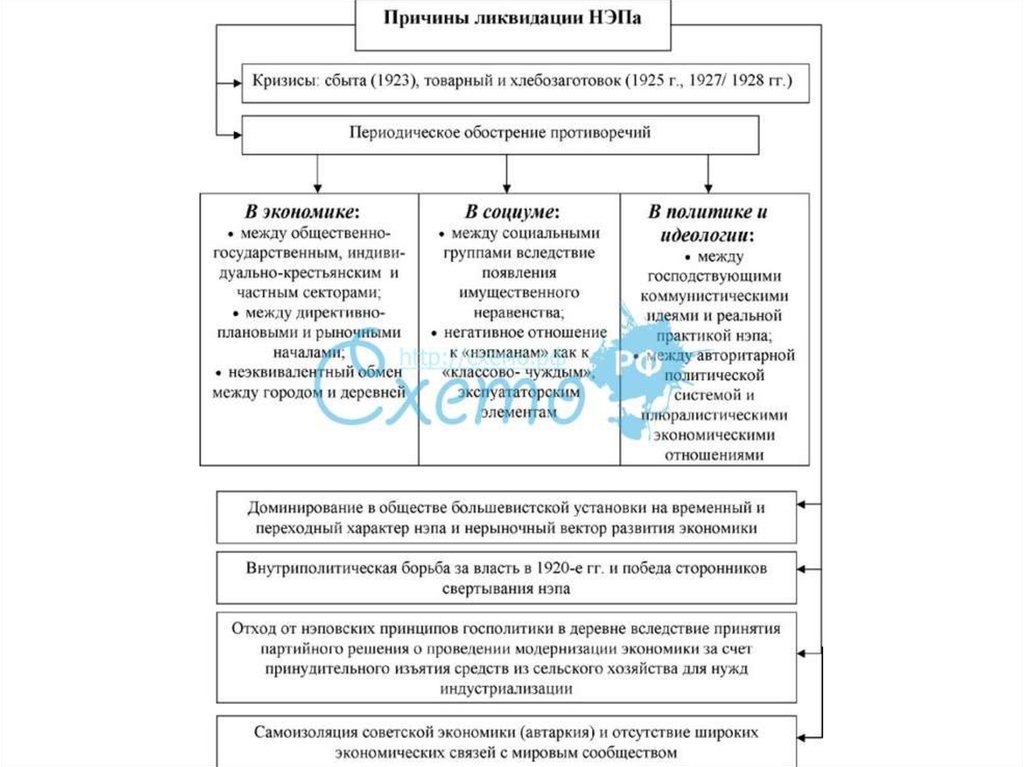

В целом, Новая экономическая политика позволила в кратчайшие сроки восстановить экономику страны, поднять уровень жизни населения. Однако НЭП действовал недолго и был отменен в 1925 году. Почему же НЭП был свернут? По сути, НЭП стал неким «тактическим маневром». Новая экономическая политика не стала политикой «всерьез и надолго» прежде всего потому, что лидеры государства не смогли соединить курс рыночных реформ и социалистический строй, провозглашенный Октябрьской революцией. Экономические реформы противоречили коммунистической доктрине. Советское руководство стремилось укрепить контроль над экономикой.

Однако НЭП действовал недолго и был отменен в 1925 году. Почему же НЭП был свернут? По сути, НЭП стал неким «тактическим маневром». Новая экономическая политика не стала политикой «всерьез и надолго» прежде всего потому, что лидеры государства не смогли соединить курс рыночных реформ и социалистический строй, провозглашенный Октябрьской революцией. Экономические реформы противоречили коммунистической доктрине. Советское руководство стремилось укрепить контроль над экономикой.

Таблица к лекции

|

«Военный коммунизм» |

НЭП |

|

1. Введение продразверстки |

1. Введение продналога |

|

2. Национализация промышленности |

2. |

|

3. Всеобщая трудовая повинность |

3. Наемный труд |

|

4. Товарообмен |

4. Товарно-денежные отношения |

|

5. Нормированное распределение продовольствия |

5. Свободная торговля |

Содержание лекции

1. Причины перехода к НЭПу.

2. Изменения, произошедшие в Казахстане в период НЭПа. Земельно-водная реформа.

3. Трудности НЭПа. Причины свертывания.

ТЕЗИСЫ

-

Курс на НЭП был определен в марте 1921 года на Х съезде РКП(б).

-

РКП(б) – Российская Коммунистическая партия большевиков.

-

НЭП заменил политику «военного коммунизма».

-

Цель НЭПа – восстановление экономики после Гражданской войны.

-

В период НЭПа продразверстка была заменена продналогом.

-

Полускотоводческие хозяйства, имеющие шесть и менее голов крупного рогатого скота, освобождались от продналога.

-

Основная тяжесть продналога ложилась на хозяйства кулаков и баев.

-

С 1 января 1924 года продналог уплачивался деньгами.

-

В период НЭПа разрешалось сдавать и брать в аренду землю.

-

С введением НЭПа разрешалось применять наемный труд.

-

Была отменена трудовая повинность.

-

В период НЭПа разрешалась частная торговля, возродилась ярмарочная торговля.

-

Мелкие и средние, а также некоторые крупные предприятия передавались в частные руки; был внедрен хозрасчет на предприятиях.

-

В январе 1921 года был образован союз «Косшы», который решал вопросы по проведению земельно-водной реформы на юге Казахстана.

-

Активные деятели по проведению земельно-водной реформы – О. Жандосов, А. Розыбакиев и др.

-

По земельно-водной реформе казахам Семиречья были возвращены земли, отобранные у них при подавлении восстания 1916 года.

-

В апреле 1921 года был издан декрет о возврате казахам земель, переданных в царское время Сибирскому и Уральскому казачьим войскам.

-

Значительную часть страны летом 1921 года поразила засуха. Ей предшествовал сильный джут. Разразился голод.

-

Число голодающих составило 1/3 населения республики.

-

Продовольственные отряды из Центра изымали продовольствие как сельскохозяйственные «излишки». Это также было причиной голода.

-

Советское правительство с опозданием приняло меры помощи голодающему населению Казахстана: население неурожайных районов республики было освобождено от продналога.

-

Декрет «О натуральном мясном налоге» введен в июне 1921 года.

-

Декрет «О натуральном мясном налоге» освобождал кочевников от мясного налога.

-

НЭП позволил в кратчайшие сроки восстановить экономику страны.

Политика была отменена в 1925 году.

Алексей Иванович Рыков | Советский государственный деятель

- Год рождения:

- 25 февраля 1881 г. Саратов Россия

- Умер:

- 14 марта 1938 г. (57 лет) Москва Россия

- Политическая принадлежность:

- большевик Коммунистическая партия Советского Союза Правая оппозиция Российская социал-демократическая рабочая партия

- Роль:

- Новая экономическая политика

Просмотреть все связанные материалы →

Алексей Иванович Рыков , (род. 25 февраля [13 февраля по старому стилю] 1881, Саратов, Россия — ум. 14 марта 1938, Москва), лидер большевиков, ставший видным советским деятелем после русской революции (октябрь 1917 г.) и один из главных противников Иосифа Сталина в конце 1920-х гг.

Рыков вступил в РСДРП в возрасте 18 лет, стал членом ее большевистского крыла, вел революционную деятельность как в России, так и за рубежом, участвовал в русской революции 1905.

Вернувшись в Москву после Февральской революции (1917 г.), Рыков выступал за формирование коалиционного правительства всех социалистических политических партий и снова столкнулся с Лениным, который был настроен на то, чтобы большевики захватили и удержали власть в одиночку. Тем не менее Рыков участвовал в Октябрьской революции и стал наркомом внутренних дел в первом большевистском правительстве. Несмотря на свои политические взгляды, впоследствии он принял и поддержал большевистскую диктатуру, заняв при ней пост председателя Высшего совета народного хозяйства (1918–21). Был заместителем председателя, а после смерти Ленина в январе 1924 года председателем Совета Народных Комиссаров (

Рыков был решительным сторонником новой экономической политики и скептически относился к достоинствам коллективизации и централизованного планирования. После смерти Ленина Сталин присоединился к Рыкову в отстаивании экономической политики, поощряющей развитие процветающего сельскохозяйственного сектора, который будет финансировать постепенную индустриализацию. Следовательно, Рыков помог Сталину победить Льва Троцкого, Григория Зиновьева и Льва Каменева в период 19-го века.26–28. Но как только Сталин победил этих левых соперников, которые выступали за быструю индустриализацию, финансируемую за счет богатства, извлеченного из коллективизированного крестьянства, он принял их экономическую политику и начал атаку на Рыкова и его правых соратников, Николая Бухарина и Михаила Томского. К 1930 году «правая оппозиция», как стали называть Рыкова и его соратников, была дискредитирована. Рыков был вынужден публично отречься от своих взглядов (ноябрь 1929 г.), а также был уволен с наиболее важных постов. В 1936 и 1937 г. он был замешан в сфабрикованных изменнических заговорах подсудимыми первых двух показательных процессов Великой чистки, а в начале 1937 г. был арестован и исключен из партии. В марте 1938 года его судили на третьем показательном процессе, признали виновным в государственной измене и расстреляли.

В 1936 и 1937 г. он был замешан в сфабрикованных изменнических заговорах подсудимыми первых двух показательных процессов Великой чистки, а в начале 1937 г. был арестован и исключен из партии. В марте 1938 года его судили на третьем показательном процессе, признали виновным в государственной измене и расстреляли.

Николай Бухарин | Советский политический деятель

Николай Бухарин

Смотреть все СМИ

- Дата рождения:

- 9 октября 1888 г. Москва Россия

- Умер:

- 14 марта 1938 г. (49 лет) Москва Советский союз

- Политическая принадлежность:

- большевик Коммунистическая партия Советского Союза Левый коммунист Правая оппозиция Российская социал-демократическая рабочая партия

- Роль в:

- Новая экономическая политика Русская революция

Просмотреть все материалы по теме →

Николай Иванович Бухарин , полностью Николай Иванович Бухарин , (род. 9 октября [27 сентября ст. ст.] 1888, Москва — ум. 14 марта 1938, Москва), большевик и марксист теоретик и экономист, видный деятель Коммунистического Интернационала (Коминтерна).

9 октября [27 сентября ст. ст.] 1888, Москва — ум. 14 марта 1938, Москва), большевик и марксист теоретик и экономист, видный деятель Коммунистического Интернационала (Коминтерна).

Став революционером, изучая экономику, Бухарин вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию в 1906 г., а в 1919 г. стал членом Московского комитета большевистского крыла партии.08. Он был арестован и депортирован в Онегу (область у Белого моря) в 1911 г., но бежал в Западную Европу, где встретился с лидером большевиков Лениным в Кракове (1912 г.) и работал с ним над партийной газетой «Правда » (« Правда»). В октябре 1916 года он уехал в Нью-Йорк, где редактировал ленинскую газету «Новый мир » («Новый мир»).

После Февральской революции 1917 года Бухарин вернулся в Россию. В августе он был избран в центральный комитет своей партии, а после прихода к власти большевиков стал редактором газеты «9».0035 Правда . В 1918 году, когда Ленин настаивал на подписании Брест-Литовского договора с Германией и выходе России из Первой мировой войны, Бухарин ненадолго оставил свой пост в «Правде » и возглавил оппозиционную группу левых коммунистов, которые вместо этого предлагали превратить войну в всеобщая коммунистическая революция во всей Европе. В марте 1919 года он стал членом исполкома Коминтерна. В течение следующих нескольких лет он опубликовал несколько теоретических работ по экономике, в том числе Экономика переходного периода (1920), Азбука коммунизма (совместно с Евгением Преображенским; 1921) и Теория исторического материализма (1921).

В марте 1919 года он стал членом исполкома Коминтерна. В течение следующих нескольких лет он опубликовал несколько теоретических работ по экономике, в том числе Экономика переходного периода (1920), Азбука коммунизма (совместно с Евгением Преображенским; 1921) и Теория исторического материализма (1921).

После смерти Ленина в 1924 году Бухарин стал полноправным членом Политбюро. Он продолжал оставаться принципиальным сторонником ленинской новой экономической политики (провозглашенной в 1921 г.), которая способствовала постепенным экономическим преобразованиям и выступала против политики быстрой индустриализации и коллективизации в сельском хозяйстве. Таким образом, какое-то время Бухарин был союзником Сталина, который использовал этот вопрос, чтобы подорвать позиции своих главных соперников — Льва Троцкого, Григория Зиновьева и Льва Каменева. В 1926 Бухарин сменил Зиновьева на посту председателя исполкома Коминтерна. Тем не менее в 1928 году Сталин изменил свое мнение, поддержал программу насильственной коллективизации, отстаиваемую его побежденными противниками, и осудил Бухарина за противодействие ей.