Смерть Александра I октября 1825 — История России

«ВСЮ ЖИЗНЬ СВОЮ ПРОВЕЛ В ДОРОГЕ, ПРОСТЫЛ И УМЕР В ТАГАНРОГЕ»

Эпитафия А.С. Пушкина

1 сентября 1825 г. Александр выехал на юг, намереваясь посетить там военные поселения, Крым и Кавказ (поездка предпринималась под предлогом поправления здоровья императрицы). 14 сентября царь был уже в Таганроге. Через 9 дней туда приехала Елизавета Алексеевна. С нею Александр посетил Азов и устье Дона, а 20 октября отправился в Крым, где посетил Симферополь, Алупку, Ливадию, Ялту, Балаклаву, Севастополь, Бахчисарай, Евпаторию. 27 октября на пути из Балаклавы в Георгиевский монастырь царь сильно простудился, ибо ехал верхом в одном мундире при сыром, пронизывающем ветре. 5 ноября он возвратился в Таганрог уже тяжелобольным, о чем написал своей матери в Петербург. Лейб-медики констатировали лихорадку. Ранее в Таганрог прибыл начальник южных военных поселений граф И.О. Витт с докладом о состоянии поселений и с новым доносом на тайное общество. Витт возглавлял также и систему политического сыска на юге России и через своего агента А.К. Бошняка получил сведения о существовании Южного общества декабристов. В доносе Витта значились имена некоторых из членов тайного общества, в том числе и его руководителя П.И. Пестеля. Еще до своей поездки в Крым Александр вызвал в Таганрог Аракчеева, но тот не приехал в виду постигшего его несчастья (убийства дворовыми людьми его любовницы Настасьи Минкиной).

7 ноября болезнь императора обострилась. В Петербург и Варшаву были отправлены тревожные бюллетени о состоянии его здоровья. 9 ноября наступило временное облегчение. 10 ноября Александр отдал приказ арестовать выявленных членов тайной организации. Это было последнее распоряжение Александра: вскоре он окончательно слег, и все дело по раскрытию тайной организации и аресту ее членов взял на себя начальник Главного штаба, находившийся при Александре в Таганроге, И.И. Дибич. Приступы болезни царя делались все сильнее и продолжительнее. 14 ноября царь впал в беспамятство. Врачебный консилиум установил, что надежд на выздоровление нет. В бреду Александр несколько раз повторял по адресу заговорщиков: «Чудовища! Неблагодарные!» 16 ноября царь «впал в летаргический сон», который сменился в последующие дни конвульсиями и агонией. 19 ноября в 11 часов утра он скончался.

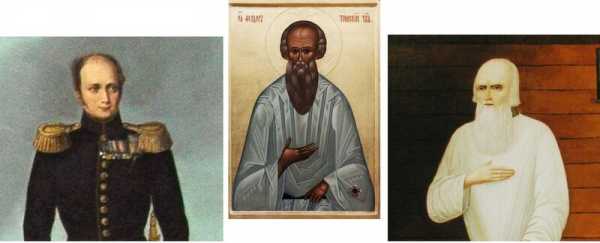

Неожиданная смерть Александра I, ранее почти никогда не болевшего, отличавшегося отменным здоровьем, еще не старого (ему не было и 48 лет), породила слухи и легенды. Фантастические рассказы о таганрогских событиях появились в начале 1826 г. в зарубежных газетах. В дальнейшем среди многочисленных слухов наиболее широкое распространение получила легенда о «таинственном старце Федоре Кузьмиче», под именем которого долгие годы (до 1864 года) якобы скрывался император Александр I. Легенда породила обширную литературу, включая и известную повесть Л. Н. Толстого «Записки Федора Кузьмича».

Русская старина

ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ I

Памятник Александру I установлен в Таганроге в 1831 году, напротив Греческого монастыря, в котором проходило отпевание государя. Это единственный памятник Александру в России. Скульптор — некогда ученик Таганрогской гимназии Мартос, автор памятников Дюку де Ришелье в Одессе и Минину и Пожарскому на Красной площади. Бронзовая фигура императора во весь рост была задрапирована простым плащом, из-под которого был виден генеральский мундир. Одной рукой царь поддерживал эфес шпаги, в другой держал свиток — свод законов. Нога Александра Освободителя попирала извивающееся тело змеи, символизируя победу над Наполеоном. Портретным сходством отличалось лицо императора, а расположившиеся у его ног крылатые ангелы указывали на ангельский характер Александра I. В 20-м году памятник снесли как символ поверженного царизма. Некоторое время фигура стояла забитая досками на площади, а потом ее увезли в Ростов на переплавку. Памятник восстановлен к 300-летию Таганрога. Копию изготовили по сохранившимся в Санкт-Петербурге чертежам.

Таганрог онлайн

НЕ ПОКАЗАЛИ ТЕЛО

Огромная подборка материалов сосредоточилась в Станфордском архиве, дипломатических — в частности. К этим архивам нередко обращались историки, но выборочно, а здесь есть поразительные вещи. Вот, скажем, документ о смерти Александра I. Граф Ла Фероне, французский посол, пишет из Санкт-Петербурга 23 марта 1826 года, передавая о слухах, которые, как мы знаем, бывают куда более интересны чем официальные сообщения: «В народе был распущен слух, что в день прибытия тела императора Александра будет произведен бунт; предлогом к бунту послужило требование солдат, чтобы им показали тело Александра, которое, к сожалению, находится в таком состоянии, что показано быть не может. Ходят слухи, что в подвалах Казанского собора заложены бочки с порохом. Чтобы успокоить общество, полиции пришлось спуститься в подвалы, полиция выкатила оттуда бочки с водой… Наконец, используется общая всем русским склонность верить в чудесное и распускаются якобы предсказания о кратковременности нынешнего царствования. Высшее общество тоже разделяет эти страхи и при этом беспокойство наблюдается во всех классах. Император ежедневно получает анонимные письма с постоянной угрозой покушения на его жизнь в случае, если виновники заговора… будут приговорены к смертной казни».

Можно не сомневаться в справедливости сказанного — автор находился в постоянном контакте с Николаем. Когда мы размышляем, почему было казнено, по российским законам, так мало, не хочу сказать, что Николай испугался этих писем с угрозами, но все-таки их надо учитывать. «До сих пор не удалось еще обнаружить авторов этих преступных писем, из которых одно недавно было доставлено ему самому в тот момент, когда он садился на коня, — продолжает Ла Фероне. — Его величество не выказывает никакого страха и продолжает свои публичные выступления и обычные прогулки. Передают следующие его слова, делающие ему честь: «Они хотят сделать из меня тирана или труса. Им это не удастся, я не буду ни тем, ни другим». Императрица ни в малейшей степени не разделяет уверенности монарха. Каждый раз, когда он выходит, она впадает в большое беспокойство и успокаивается только тогда, когда император возвращается. Однако чрезвычайные меры, принятые для охраны дворца, только увеличивают тревоги. Многочисленные патрули ночью регулярно обходят дворец, и артиллерийские орудия до сих пор стоят в манеже, который около императорской резиденции. Тем не менее, господин барон, в день прибытия тела императора в Казанский собор все было совершенно спокойно, одна из больших тревог должна уже исчезнуть, и нет никаких данных предполагать, что процесс, который так важно было ускорить, близится к концу. Каждый день производятся новые важные открытия, которые усложняют это несчастное дело».

Я знал и ранее, что несколько ящиков коллекции Николаевского — документы Александра I, а один ящик посвящен его смерти. Что же там оказалось? Копии архивных материалов из разных мест Европы, а кроме того, масса газет. В частности меня поразил эмигрантский диспут, описанный в пражской газете «Возрождение» от 24 ноября 1929 года со ссылкой на «Письмо из Праги». Споры идут о том, умер ли государь император в Таганроге. Диспут описывается как спортивное соревнование. Деникинская молодежь кричит «Долой!». Им нужен таинственный император, нужен образ этого человека. В советской России эти чувства еще не волнуют публику. Но в шестидесятых годах, когда появится публикация Льва Дмитриевича Любимова, начнется гигантский сбор информации о том, умер император или ушел, и выяснится, что это захватывает очень многих людей. Однажды в серьезной научной аудитории я шутливо попросил проголосовать: кто за то, чтобы Александр I умер, а кто — за то, чтобы ушел. Девяносто пять процентов голосовали за то, чтобы ушел…

Н.Я. Эйдельман. Связь времен. Знание — сила. 1994, №3

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

19 ноября 1825 г. в 10 часов 50 минут во время своего путешествия на юг, вдалеке от столицы, в заштатном маленьком городке Таганроге скончался император Александр I.

Эта смерть была полной неожиданностью не только для российских верхов, но и для простого люда, который порой безошибочно был осведомлен о событиях, происходящих в самых верхних эшелонах власти. Смерть буквально потрясла всю страну.

Государь умер на 48-м году жизни полный сил; до этого он никогда и ничем серьезно не болел и отличался отменным здоровьем. Смятение умов вызывалось и тем, что в последние годы Александр I поражал воображение окружавших его людей некими странностями: он все более и более уединялся, держался особняком, хотя сделать это в его положении и при его обязанностях было чрезвычайно сложно, близкие к нему люди все чаще слышали от него мрачные высказывания, пессимистические оценки. Он увлекся мистицизмом, практически перестал с прежней педантичностью вникать в дела управления государством, передоверив во многом эту важную часть своих дел всесильному временщику А.А. Аракчееву.

Его отъезд в Таганрог был неожиданным и стремительным, к тому же происходил в таинственной и неординарной обстановке, а болезнь, постигшая его в Крыму, была скоротечной и уничтожающей.

К моменту смерти выяснилось, что вопрос о престолонаследии Российской империи находится в неясном и противоречивом состоянии в связи с последними распоряжениями Александра, и это породило неразбериху во дворце и сумятицу в структурах власти.

Последующее воцарение императора Николая Павловича, бывшего третьим по старшинству из четырех сыновей Павла I и вступившего на престол в обход своего старшего брата Константина, восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, арест заговорщиков по всей России, среди которых были и представители самых титулованных русских дворянских фамилий, столь же неожиданная для многих и быстротечная кончина жены Александра, умершей через полгода после смерти супруга в Белеве по дороге из Таганрога в Петербург, дополнили тревожную череду событий, открывшихся смертью Александра I.

Гроб с телом императора находился еще в Таганроге, а слухи один тревожнее и удивительнее другого ползли от города к городу, от селения к селению. Как справедливо заметил историк Г. Василич, «молва бежала впереди гроба Александра».

Этому способствовало и то, что тело императора не было показано народу. Для прощания с покойным гроб был открыт царской семье глухой ночью. Такова была воля великого князя Николая Павловича, взявшего после смерти брата управление страной в свои руки.

При продвижении траурной процессии к Туле прошел слух, что фабричные рабочие намереваются вскрыть гроб. В Москве полиция приняла строгие меры для предупреждения беспорядков. К Кремлю, где в Архангельском соборе среди гробниц русских царей стоял гроб с телом Александра, были стянуты войска: пехотные части расположились в самом Кремле, а кавалерийская бригада была дислоцирована поблизости; вечером ворота Кремля запирались, у входов стояли заряженные орудия.

Сохранилась записка о слухах в связи со смертью Александра I, выдержки из которой помещены в труде Г. Василича («Император Александр I и старец Федор Кузьмич (по воспоминаниям современников и документам)»). В ней, с одной стороны, в различных вариациях говорится, что император был убит своими верноподданными «извергами» и «господами», близкими к нему людьми, с другой — что он чудесным образом избежал уготованной ему гибели, а вместо него был убит другой человек, который и был положен в гроб. Говорилось, что государь уехал в «шлюпке в море», что Александр жив, находится в России и будет сам встречать «свое тело» на 30-й версте от Москвы. Называли и людей, которые сознательно, спасая своего императора, пошли на подмену: некий его адъютант, солдат Семеновского полка. Среди тех, кто был похоронен вместо императора, упоминался и фельдъегерь Масков, доставивший императору в Таганрог депеши из Петербурга и погибший буквально у него на глазах 3 ноября, за 16 дней до смерти самого Александра, когда коляска, в которой ехал фельдъегерь вслед за экипажем царя, налетела на препятствие и вылетевший из нее Масков получил перелом позвоночника.

Затем слухи поутихли, но уже с 30-40-х годов XIX в. вновь стали циркулировать в России. На этот раз они шли из Сибири, где в 1836 г. появился некий таинственный бродяга Федор Кузьмич, которого молва стала связывать с личностью покойного императора Александра I.

В 1837 г. с партией ссыльнопоселенцев он был доставлен в Томскую губернию, где и поселился близ г. Ачинска, поражая современников своим величавым видом, прекрасным образованием, обширными знаниями, большой святостью. По описанию это был человек примерно одного возраста с Александром I, выше среднего роста, с ласковыми голубыми глазами, с необыкновенно чистым и белым лицом, с длинной седой бородой, выразительными чертами лица.

С течением времени, в 50-е — начале 60-х годов, молва стала все чаще отождествлять его с покойным императором; рассказывали, что находились люди, близко знавшие Александра I, которые прямо признавали его в облике старца Федора Кузьмича. Говорили о его переписке с Петербургом и Киевом. Были отмечены и попытки отдельных лиц вступить в контакт с царской семьей, с императором Александром II, а затем с Александром III с тем, чтобы донести до сведения царской семьи факты, связанные с жизнью старца.

В истории сохранились смутные данные о том, что эти сведения доходили до царского дворца и там затухали самым таинственным образом.

20 января 1864 г. в возрасте около 87 лет старец Федор Кузьмич скончался в своей келье на лесной заимке в нескольких верстах от Томска и был похоронен на кладбище томского Богородице-Алексеевского мужского монастыря.

Сахаров А.Н. Александр I

histrf.ru

Причины смерти императора Александра I

Еще одна загадка в истории венценосной семьи Романовых — тайна смерти Александра 1, обстоятельства которой породили множество легенд и версий. Домыслы ходили о том, что смерть и похороны императора — только инсценировка, а в действительности Александр 1, устав от жизни, удалился в монастырь и сталотшельником. Насколько реальны эти слухи и что на самом деле случилось после смерти Александра 1 — можно судить по сохранившимся историческим сведениям и фактам.

Жизнь и личность Александра 1

Император, названный впоследствии Благословенным, родился в 1777 году и во время своего царствования показал себя, с одной стороны, свободомыслящим либералом и дипломатом, а с другой — военным реформатором и суровым правителем, чья жесткая политика усмирения недовольства привела к активизации народных выступлений.

Артистичный и прямолинейный, проницательный и недальновидный, аристократичный и нарочито грубоватый — приближенные царя не зря считали его воплощением двуликого Януса, блестящим манипулятором, умеющим добиться расположения любого человека.

Война с Наполеоном и последующие походы повлияли на личность императора неожиданным образом. Он увлекся христианской религией, молитвами и чтением библейских текстов. Затем этот интерес распространился на другие религиозные течения. При дворе стали появляться адепты разнообразных псевдо-учений, а из уст императора .все чаще слышались фразы об отречении от престола и отшельнической жизни. Царь практически отстранился от управления страной, отдалился от семьи и родных, отказался от светской жизни и многие часы проводил коленопреклоненным, в истовых молитвах.

От какой болезни умер Александр 1 — официальное объяснение

В 1825 году, неожиданно для всех, император собрался в инспекционную поездку по военным поселениям на юге страны, совместив ее с семейными делами — необходимостью поправки здоровья императрицы. Проведя некоторое время в Таганроге, императорская чета на протяжении октября объездила Крым, а к началу ноября возвратилась в Таганрог. На обратном пути Александр 1 подхватил сильную простуду, которую придворные врачи определили как лихорадку.

Через несколько дней, после временного улучшения, здоровье царя резко ухудшилось. 16 ноября 1825 года он впал в кому, а 19-го, в 11-00, не приходя в себя, Александр 1 умер в городе Таганроге. Вердикт врачей — желчнокаменная болезнь, осложненная мозговой лихорадкой.

Смерть Александра I — сомнения и версии. Дата смерти

Внезапность и скоропостижность кончины царя, абсолютно здорового и сильного физически человека, в прямом смысле всколыхнула всю Россию. Странные события, предшествующие трагедии, вызвали множество толков о естественности смерти Александра 1. Подозрения вызывал сам факт смерти Александра 1 — многие были уверены, что на самом деле царь жив, а его смерть — просто постановочное действие.

Некоторые достоверные сведения подтверждают это мнение:

- Религиозность, замкнутость и высказывания императора о желании удалиться от мира в последние годы жизни.

- Спонтанный отъезд в Таганрог не был вызван необходимостью.

- Смертельная болезнь у абсолютно здорового монарха, ее молниеносное течение и неожиданный летальный исход.

- Акт вскрытия тела, подписанный комиссией во главе доктора Тарасова, содержит противоречивые данные и элементарные медицинские ошибки — даже причина смерти Александра 1 указана неверно.

- Вышеупомянутый медик Тарасов в своих воспоминаниях отмечает, что он не составлял, но подписывал акт вскрытия — хотя на самом деле все произошло наоборот.

- Гроб с телом императора не вскрывался, но Тарасов утверждал обратное; тело царя бальзамировали не сразу, а через время — хоть эта процедура принята для лиц царского происхождения.

- Доктор Тарасов являлся владельцем крупного капитала и нескольких роскошных домов — необъяснимое богатство для обычного медика.

Высказывались также другие мнения того, как умер Александр 1. Поговаривали о том, что царь был отравлен, украден казаками, уехал в Палестину (якобы похожего на него человека видели на отплывающем английском корабле) и т.д.

О том, что императора “подменили”, свидетельствует еще некоторые данные:

- совпадение дня, когда заболел император с днем смерти его фельд-егеря по фамилии Масков, который лицом походил на царя;

- срочные (на следующий день) похороны Маскова в заколоченном гробу без присутствия родных и близких — и необычайно щедрые пожизненные пенсии и пособия членам его семьи.

Прах Александра 1 похоронили в Петропавловском соборе почти через три месяца после его смерти, отчеканили памятную медаль на смерть царя, и слухи приутихли — пока не произошли дальнейшие события.

Старец-отшельник

Через десять лет в Пермской области люди заметили старика благородной внешности, с правильной речью и неизвестного происхождения. Старца, который называл себя Федором Кузьмичом, как бродягу выслали в Томск, где он поселился в крохотной избе и целиком посвятил себя молитвам и служению богу.

Своей святостью, терпимостью, образованностью и самоотречением отшельник заслужил любовь и почитание, к нему стали идти паломники со всей страны. Некоторые посетители Федора Кузьмича были знакомы с покойным императорам и, как говорят, узнавали его черты в облике святого старца. Тождественность Александра 1 и старика-отшельника подтверждалась многими свидетелями и фактами — например, к нему неоднократно инкогнито приезжали представители рода Романовых, посещали они впоследствии и место его захоронения.

После смерти Федора Кузьмича в 1864 году на его могиле установлена стела с посвящением “Великому Благословенному старцу”, что соответствовало принятому имени Александра 1 — Благословенный. А в келье покойного не было образа святого Феодора, зато висела икона преподобного Александра Невского.

В наше время точка в этой истории не поставлена. Проведенная графологическая экспертиза показала сходство почерков покойного царя и сибирского старца. Когда дом Федора Кузьмича попытались снести, на его защиту прилетели ныне живущие в Австрии представители семейства Романовых. Есть непроверенные сведения о том, что могила Александра 1 пуста (это показало ее вскрытие в 20-е годы), но большевики скрыли эту информацию.

Власти не дают разрешения на экспертизу останков императора, поэтому пока дать достоверный ответ на загадку таинственной смерти Александра 1 не представляется возможным. Сравнение царя со “… сфинксом, не разгаданным до гроба”, данное поэтом Вяземским, оказалось пророческим — тайна Александра I не разгадана и после его смерти.

Рекомендую почитать:

Вконтакте

Google+

prichina-smerti.ru

«Тайна императора» — Загадочная смерть Александра I

Русская история богата острыми сюжетами и нераскрытыми тайнами. Одна из самых загадочных тайн, породившая массу легенд и слухов, связана с смертью императора Александра I, который по мнению некоторых историков умудрился инсценировать не только свою смерть, но и пышные похороны.

Суть этой нераскрытой тайны состоит в следующем:

В 30–40-х годах XIX века по России пронесся слух о том, что Александр I якобы не умер, а инсценировал свою смерть и скрылся от мира. Многим скоропостижная гибель императора от брюшного тифа 1 декабря 1825 года в Таганроге показалась странной. Так родилась легенда о том, что на самом деле государь не умер, а, измученный угрызениями совести за участие в убийстве собственного отца, начал отшельническую жизнь под именем старца Федора Кузьмича, а похоронили вместо него другого человека.

Вскрытие гробницы

Поставить жирную точку в этом вопросе помогло бы правительство РФ, объединив бы свои возможности с желанием и опытом ученых, историков и антропологов, в результате чего была бы проведена экспертиза ДНК. Тогда бы наконец научное сообщество получило бы официальное одобрение «сверху» вскрыть гробницу императора в Петропавловском соборе, и данное исследование вполне могло бы стать мировой исторической сенсацией, как, например, идентификация останков английского короля Ричарда III, которые были обнаружены под автомобильной стоянкой… Но складывается очень неприятное впечатление, когда нашим историкам вновь и вновь по разным причинам отказывается в проведение такого мероприятия…

Официальных попыток провести экспертизу с вскрытием гробницы было дикое множество.

По неподтвержденным данным в 1921 году при вскрытии гробница Александра I в Петропавловской крепости оказалась пустой. Но засвидетельствовать сие событие никто не решился, или же этот эпизод — очередная ложь, с целью обратить внимание общественности и властей на существовавшую историческую тайну, имевшую все основания стать мировой сенсацией.

Добиться вскрытия гробницы пытались и позже: так, Даниил Гранин в своих воспоминаниях «Причуды памяти» пишет, что после бесед с гениальным антропологом Михаилом Герасимовым, (известный по работам над обликами Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Шиллера, Тимура) мечтавшим разъяснить легенду о Федоре Кузьмиче, он обращался в Ленинградский обком КПСС с просьбой разрешить вскрытие гробницы Александра I. Просьба была передана в ЦК КПСС, где ее отклонили, пояснив:

«Если Герасимов определит, что череп императора — череп человека, умершего не в 1825 году, а много позже, в год смерти старца, то церковь сделает его святым, что же получится — с подачи ЦК Коммунистической партии? Нет, невозможно».

Антрополог Михаил Герасимов за работой, Фото: polymus.ru

Антрополог Михаил Герасимов за работой, Фото: polymus.ruПосле неудавшейся попытки получить согласие на вскрытие гробницы императора Михаил Герасимов попытался еще трижды: «Три раза обращался в правительство, прося разрешения вскрыть гробницу Александра I… И каждый раз мне отказывают. Причин не говорят. Словно какая-то стена!»

Впрочем, правительство могло так старательно сохранять завесу тайны вокруг гробницы императора не из-за боязни установления идентичности Александра I и Федора Кузьмича. Советский астрофизик Иосиф Шкловский в своей книге рассказывает о разговоре с человеком, который стал свидетелем вскрытия могилы графа Алексея Орлова-Чесменского. Это было сделано на основании секретного пункта декрета от 1921 года, который предписывал вскрывать могилы знатных людей и изымать оттуда драгоценности. В могиле графа тогда ценных вещей не нашли, а тело выбросили в канаву. Вероятно, предположил Шкловский, что и останки Александра I отсутствуют в гробнице по той же причине.

Вскрытие тела

Пожалуй, самым прямым «фактом», подтверждающим «смерть» императора Александра – является акт вскрытия его тела. Этот серьезный на первый взгляд документ по идее должен был уничтожить знаменитую легенду об инсценировке смерти «Благословенного», но в последствии этот документ оказал совсем иное влияние на это запутанное дело, породив еще больше слухов, один из которых:

Можно ли доверять «акту вскрытия тела», если труп императора могли подменить и вместо тела Александра медики вскрывали тело другого человека, похожего на Александра (двойника)? И почему протокол вскрытия, подписанный 9-ю докторами и присутствующим при вскрытии генералом-адъютантом Чернышёвым содержит такое огромное количество противоречий и медицинских неточностей, ошибок?

Из протокола вскрытия тела Александра нам известно, что возглавлял процедуру вскрытия тела покойного государя лейб-медик Тарасов. Произведено вскрытие было 20 ноября, в семь часов вечера, в присутствии генерала Дибича, генерал-адъютанта Чернышёва и девяти докторов.

Вывод медиков: «Император Александр I 19 ноября 1825 года в 10 часов 47 минут утра в городе Таганроге скончался от горячки с воспалением мозга…»

Фото: Galina Timofeeva

Фото: Galina TimofeevaГ. Василич — автор книги «Александр I и старец Федор Кузьмич» сделал вывод, что протокол вскрытия тела явно не соответствует болезни, от которой якобы умер Александр, и что он настолько противоречив и абсурден, что бросается в глаза даже не просвещенному в медицине человеку.

Он также приходит к выводу, что император умер не от лихорадки, а от тифа, перечеркнув «авторитет» девяти докторов, подписавших этот протокол вскрытия.

Но даже независимо от протокола вскрытия, Александр не мог умереть от лихорадки, так как переболел ею ранее три раза и перенес легко, на ногах. Из воспоминаний Екатерины Великой — бабушки Александра I:

«18 декабря 1782 года. «Надо сказать правду, что вот уже четыре месяца, как судьба словно тешится тем, чтобы причинить мне огорчения. Теперь даже господин Александр и сударь Константин заболели. Вчера я застала первого (Александра) у дверей своей комнаты, завернутого в плащ. Спрашиваю его: что это за церемония? Он отвечает мне: «Это часовой, умирающий от холода». «Как так?» «Не прогневайтесь, у него лихорадка, а чтоб позабавиться и посмешить меня, он во время озноба надел свой плащ и стал на часы. Вот веселый больной, который переносит болезнь свою с большим мужеством, не правда ли?» [1.1,т.1,с.21 ].

Вероятно, император в четвертый раз заболел лихорадкою и перенес ее легко, но благодаря актерским способностям довел ее до инсценировки своей «смерти», используя подмену трупа. А актерские способности у Александра проявлялись еще в детстве.

Великий князь Александр Павлович Портрет работы Жана-Луи Вуаля

Великий князь Александр Павлович Портрет работы Жана-Луи Вуаля«18 марта 1785 года Екатерина пишет Гримму: «Надо вам дать отчет в том, что совершил сегодня господин Александр, сделав себе из куска ваты круглый парик, и пока мы с генералом Салтыковым любовались тем, что его хорошенькое личико не только вовсе не обезображено от этого наряда, но еще похорошело, он сказал нам: «Прошу вас менее обращать внимание на мой парик, чем на то, что я буду делать». И вот он берет комедию «Обманщик», лежавшую на столе, и начинает разыгрывать одну сцену из трех лиц, представляя всех троих один и давая каждому тон и мимику, свойственные характеру изображаемого лица…» [1.1,т.1,с.46].

Но вернемся к болезни императора, а еще лучше к официальным последним дням его жизни, к тем самым, которые отображены в дневниках людей, проявляющих заботу о нем.

Любопытно, что почти каждый из этих людей оставили записи о последних днях жизни императора задним числом. За исключением императрицы. Но воспоминания императрицы Елизаветы Алексеевны, переданные на французском языке загадочно обрываются за неделю до «смерти» Александра и пролить свет на возможную инсценировку или же естественные причины смерти императора не могут.

Также крайне любопытны дневники доктора Д.К.Тарасова, в воспоминаниях которого много странностей:

1. Все его записи были сделаны по памяти задним числом.

2. Доктор Тарасов утверждает, что протокол вскрытия был составлен им, хотя в действительности он был составлен лейб-медиком Виллие.

3. Тарасов пишет, что хотя он и составил протокол, но он его не подписывал, между тем под протоколом значится его подпись!

4. Князь Волконский поручил ему бальзамировать тело. Тарасов отказался, мотивируя свой отказ «сыновним чувством и благоговением к императору».

5. Граф Орлов-Денисов сообщает, что в течение всего пути до Москвы гроб не вскрывался; что впервые он был вскрыт на пути из Москвы на север, на втором ночлеге, в селе Чашошкове, 7 февраля в 7 часов вечера», а доктор Тарасов утверждает, что осматривалось тело не менее 5 раз.

6. Правдивость записок Тарасова окончательно ставится под сомнение в связи с воспоминанием родственников доктора Александра I о его поведении, когда в его семье зашел разговор о загадочном старце Федоре Кузьмиче, он вдруг становился очень серьезным, говорил с подчеркнутым назиданием: «явный, мол, вздор, который надо раз навсегда выкинуть из головы».

7. До 1864 года доктор Тарасов не служил панихид по государю Александру I. Когда же в Сибири умер старец Федор Кузьмич, то Дмитрий Клементьевич стал это делать ежегодно, причем панихиды всегда обставлялись какой то таинственностью; он тщательно скрывал, что служит их. Об этих панихидах случайно узнали от кучера, а ездили ради них в приходскую церковь, или в Казанский и Исаакиевский соборы, и никогда в Петропавловскую крепость.

8. И еще на одно обстоятельство, касающееся доктора Д. К. Тарасова: он был необычайно богат, имел и большой капитал, и собственные дома, которых не смог бы нажить самой блестящей медицинской практикой.

И все эти аргументы в пользу того, что Александр не умер в Таганроге 19 ноября 1825 года. Очевидно все эти пункты не могут быть простыми совпадениями и случайностями… Также как очевидно и то, что Д.К. Тарасов входил в число тех десяти приближенных императора Александра I, которые знали о перевоплощении или, вернее, об инсценировке «смерти»…

Кем подменили?

Еще один любопытный факт — начало болезни императора с точностью до одного дня совпало со смертью фельдъегеря Маскова, внешне очень похожего на Александра I. 3 ноября Масков, выпав из экипажа, тут же скончался. Его похороны не менее загадочны, чем его смерть.

Фельдъегеря Маскова похоронили сразу же на следующий день, как мусульманина, а не на третий, как положено хоронить христианина. Хотя Масков был христианином. На похоронах присутствовал всего один какой-то фельдшер, а не родственники умершего. Гроб был закрытым. Вполне вероятно, что рабочие кладбища опускали в землю пустой гроб. А тело Маскова, вероятно, замороженное, хранилось в погребе или в подвале того «дворца», где жил император.

Косвенно эти вероятности подтверждает следующее сообщение. Княгиня Волконская в своем очерке из 12 страниц «Последние дни жизни Александра I. Рассказы очевидцев» описывает такой интересный случай.

Перед самой кончиной императора все собаки в Таганроге так выли и скулили, что было жутковато слышать их вой. Собаки подбегали к «дворцу», где жил император и, завывая, бросались к окнам.

И поэтому Волконский отдал распоряжение вылавливать бродячих собак и давить их, чтобы они не накликали беду. За три дня было задавлено несколько десятков бродячих собак. А ведь животное, в особенности собака, хорошо чует труп и своим поведением дает понять это. На болезнь человека она особенно не реагирует, если, конечно, больной не ее хозяин.

Таким образом, собаки «взбунтовались», почуяв в подвале «дворца» недостаточно замороженный труп, который стал понемногу разлагаться.

Особого внимания заслуживает еще один отрывок из письма княгини Волконской императрице Марии Федоровне от 26 декабря 1825 года

«…Кислоты, которые были применены для сохранения тела, сделали его совершенно темным. Глаза значительно провалились; форма носа наиболее изменилась, так как стала немного орлиной…»

Что до родственников умершего Маскова, им были оказаны необычайные милости; пожаловано было, по высочайшему повелению, полное содержание, получаемое Масковым при жизни, несколько раз отпускались суммы на уплату долгов и прочее. Но место захоронения родственниками не запрашивалось. Спрашивается также — зачем такие почести для внуков, если деда хоронил только один никому не известный фельдшер?..

Старец Федор Кузьмич

Десятки квалифицированных историков вот уже почти 2 столетия пытаются ответить на вопрос: умер Александр в Таганроге в 1825 году или же 20 января 1864 года в Томске совсем под другим именем.

И в этом деле по-прежнему главенствуют лишь предположения и версии. Но один эпизод, имевший место быть уже в наше время заставляет склониться к версии о том, что император и старец — один и тот же человек.

Дело в том, что усадьбу Хромова в Томске, которая признана последним пристанищем старца Федора Кузьмича, в 1999 г. была продана местной администрацией города прозорливому частнику-бизнесмену, который намеревался снести здание и на этом месте построить ресторан в императорском стиле. Так вот, администрация продает бизнесмену этот дом, который официально имеет статус исторического памятника, тот начинает его разбирать, но в результате всей этой вакханалии поднимается шум общественности, которая по естественным причинам начинает отстаивать исторически важное место для горожан и вообще для туристов.

На защиту дома из Австрии приехала родственница Романовых. Но к тому времени дом был уже полу разобран. Представительницу династии Романовых так поразило это, что она предложила деньги из собственного кармана, лишь бы дом не снесли вовсе.

Деньги не взяли. В «Томске историческом» объяснили, что уже поздно: дом продан. Несолоно хлебавши дама уехала обратно в Австрию.

Так зачем же представительница династии Романовых прилетает из далекой Австрии? -Правильно! — Отстоять историческую ценность — последнее пристанище императора, ну то есть старца Фёдора Кузьмича, кем однажды прикинулся император…

***

А теперь разберем существующие доказательства идентичности императора с скитальцем Федором Кузьмичем. Таких доказательств, оказывается, более чем предостаточно, но научным сообществом они к сожалению не подтверждены.

Графологическая экспертиза

В 2015 году президент русского графологического общества Светлана Семенова заявила, что сопоставила почерк императора в возрасте 47 лет и рукописи святого, написанные в возрасте 82 лет. Ее вывод: их написал один человек.

— Доминанты и буквенные конструкты почерков идентичны. Даже размер тот же.

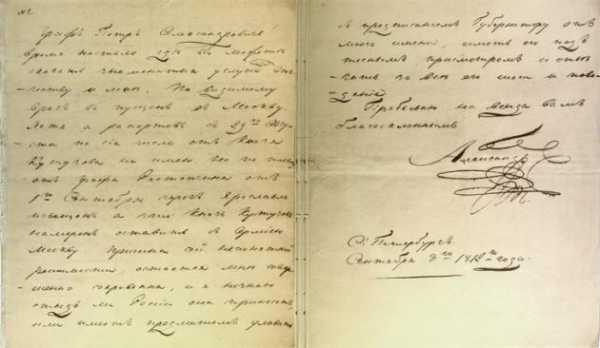

Письмо Императора. Фото: wikipedia.org

Письмо Императора. Фото: wikipedia.org Записка отшельника. В письме императора князю Салтыкову (сверху) и записке сибирского праведника действительно можно разглядеть похожие завитки. Фото: wikipedia.org

Записка отшельника. В письме императора князю Салтыкову (сверху) и записке сибирского праведника действительно можно разглядеть похожие завитки. Фото: wikipedia.orgСерьезные исследования делали еще до революции. Князь Борятинский подробно изучил историю болезни императора, — рассказал директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. — Он тоже склонялся к тому, что Александр I мог стать Федором Кузьмичем.

Знаменитый юрист Анатолий Кони еще в начале XX века сравнивал почерки и утверждал, что «письма писаны рукой одного человека». Другой анализ провели в те же годы по указанию великого князя Николая Романова — тогда специалисты сходства не нашли.

Существует неподтвержденная информация, что лет 20 назад японские графологи с помощью компьютера обработали рукописи Александра I и Федора Кузьмича. И выдали вердикт, что писал один и тот же человек.

Впрочем, найти разгадку достаточно просто.

— Можно разом разрешить этот вопрос, — уверен историк, телеведущий Эдвард Радзинский. — Достаточно сделать одно движение — открыть гроб, в котором похоронен Александр I (пока никто из ученых не смог добиться этого. — Ред.).

Таинственный старец

Если предположить, что Александр Первый действительно не умер в 1825-м году, а ушел бродить по свету, то где же был «покойный» император более десяти лет? Ведь, первые вести о таинственном старце Федоре Кузьмиче появились лишь в 1836-м году.

Есть версия, что в день «смерти» он уплыл в Палестину. 19 ноября действительно одна английская шхуна снялась с якоря в Крыму. Все было оплачено, подготовлено заранее. Позже вернулся из Палестины, долго жил инкогнито в Киево-Печерской лавре, затем в украинском поместье своего хорошего знакомого, князя Остен-Сакена. Оттуда вроде бы вел шифрованную переписку с преемником, государем Николаем Первым.

Далее под видом старца он отправляется в Сибирь в надежде, что там его никто не узнает. Ведь к тому времени за 10 лет его внешний вид был практически неузнаваем — длинная белоснежная борода и седые волосы, свисающие по бокам. Выдавали голубые глаза и преждевременное облысение по центру головы, которое у него стало проявляться еще в годы правления Россией.

В те годы он вел уже совсем иной образ жизни, странника, пилигрима. Можно сказать, что мечта императора отказаться от престола и посвятить свою жизнь путешествиям по миру сбылась.

В доказательство этого можно вспомнить его признания своему швейцарскому учителю Лагарпу, когда еще совсем молодым заявлял он о желании жить рядом с ним в Швейцарии; или же вспомнить о письме девятнадцатилетнего Александра к другу юности В. П. Кочубею, в котором он 10 мая 1796 года писал:

«Я знаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом… Я обсудил этот предмет со всех сторон. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения) поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и изучении природы».

Одно из подтверждений намерения оставить престол еще при жизни хорошо отображено в дневниковой записи жены Николая I – императрицы Александры Федоровны. 15 августа 1826 года, когда Александра Федоровна и Николай находились в Москве по случаю их коронации и восшествия на престол, новопомазанная императрица записала в тот самый высокоторжественный день:

«Наверно при виде народа я буду думать и о том, как покойный император, говоря нам однажды о своем отречении, сказал: „Как я буду радоваться, когда увижу вас проезжающими мимо меня, и я, потерянный в толпе, буду кричать вам Ура!“»

Последний эпизод подтверждает то, что у Александра было намерение, уйдя от власти при жизни, затем спрятаться среди пятидесяти миллионов своих прежних подданных и со стороны наблюдать за ходом событий.

Но вернемся к старцу.

4 сентября 1836 года к одной из кузниц, находившейся около города Красноуфимска (Кленовская волость, Красноуфимский уезд, Пермская губерния), подъехал какой-то мужчина лет шестидесяти и попросил кузнеца подковать его лошадь. Кузнец заинтересовался красивой лошадью и личностью старца, одетого в обыкновенный крестьянский кафтан. Вызывали подозрение чрезвычайно мягкие, не крестьянские манеры старика. Кузнец обратился к нему с обычными в таких случаях вопросами – о цели путешествия, принадлежности лошади и о его имени и звании.

Уклончивые ответы незнакомца возбудили подозрение собравшегося около кузницы народа, и он без всякого сопротивления был задержан и доставлен в город. На допросе он назвал себя крестьянином Федором Кузьмичом и объяснил, что лошадь принадлежит ему. При этом добавил, что ему семьдесят лет, неграмотен, исповедания греко-российского, холост, непомнящий своего родопроисхождения с младенчества своего, жил у разных людей, напоследок решил отправиться в Сибирь. От дальнейших показаний отказался окончательно, объявив себя непомнящим родства бродягою. Следствием этого был арест и суд за бродяжничество.

Суд состоялся 3 октября 1836 года. Были употреблены все меры уговорить его открыть свое настоящее звание и происхождение. Но все уговоры и «гуманные попытки» в этом отношении оказались тщетными, и неизвестный упорно продолжал называть себя бродягою.

На основании существовавших в то время законов Красноуфимский уездный суд «присудил бродягу Федора Кузьмича к наказанию плетьми, через полицейских служителей 20-ю ударами и к отдаче в солдаты, куда окажется годным, а в случае негодности – к отсылке в Херсонскую крепость, за неспособностью к работам – к отсылке в Сибирь на поселение».

Приговор этот в присутствии уездного суда был объявлен бродяге Федору Кузьмичу, который приговором остался доволен и доверил за себя расписаться мещанину Григорию Шпыневу. Затем означенное решение уездного суда было представлено на утверждение к пермскому губернатору, который наложил следующую резолюцию: «Бродягу Федора Кузьмича, 65 лет от роду и неспособного к военной службе и крепостным работам, сослать в Сибирь на поселение».

12 октября он был наказан 20-ю ударами плетьми и 13 октября отправлен в Сибирь посредством внутренней стражи.

Итак в 1837 г. с партией ссыльнопоселенцев бродяга был доставлен в Томскую губернию, где и поселился близ г. Ачинска, поражая современников своим величавым видом, прекрасным образованием, обширными знаниями, в том числе о царском дворе, в Отечественной войне 1812 года, походе в Париж, большой святостью.

Несмотря на скудный гардероб старца, одежда на нем была постоянно чистая. Старец был чрезвычайно аккуратен, держал свою келью в чистоте и не выносил беспорядка.

В 1842 году казак соседней с селом Краснореченским Белоярской станицы С. Н. Сидоров уговорил старца переселиться к нему во двор и для того построил Федору Кузьмичу избушку-келью. Старец согласился и некоторое время спокойно жил в Белоярской.

Здесь случилось так, что в гостях у Сидорова оказался казак Березин, долго служивший в Петербурге, и он опознал в Федоре Кузьмиче императора Александра I. Вслед за тем опознал его и отец Иоанн Александровский, служивший ранее в Петербурге полковым священником. Он сказал, что много раз видел императора Александра и ошибиться не мог.

После этих встреч старец ушел в Зерцалы, а оттуда в енисейскую тайгу на золотые прииски и проработал там простым рабочим несколько лет.

Потом – с 1849 года – жил старец у богатого и набожного краснореченского крестьянина И. Г. Латышева, который построил для Федора Кузьмича возле своей пасеки маленькую избушку.

Уместно будет заметить и еще одну любопытную подробность: особенно торжественным для себя днем Федор Кузьмич почитал день святого Александра Невского и отмечал его так, как если бы это был день его именин.

В одной с ним каторжной партии пришли две крепостные крестьянки – Мария и Марфа. Они жили раньше около Печерского монастыря во Псковской губернии и за какие-то провинности были сосланы их помещиком в Сибирь. Федор Кузьмич подружился с ними и в большие праздники приходил после обедни к ним в избушку. В день Александра Невского Мария и Марфа пекли для него пироги и угощали другими яствами.

Старец в этот день бывал весел, ел то, от чего обыкновенно воздерживался, и часто вспоминал, как раньше проходил праздник Александра Невского в Петербурге. Он рассказывал, как из Казанского собора в Александро-Невскую лавру шел крестный ход, как палили пушки, как весь вечер до полуночи была иллюминация, на балконах вывешивали ковры, а во дворцах и гвардейских полках гремели празднества.

В это же время еще один человек признал в Федоре Кузьмиче императора Александра. На сей раз это был один из дворцовых петербургских истопников. Он был сослан в соседнюю деревню, заболел и попросил, чтобы его привели к старцу, излечивавшему многих недужных. Его товарищ по ссылке, тоже бывший придворный истопник, привел больного к старцу. Когда больной услышал знакомый голос императора, то упал без чувств. И хотя старец попросил не говорить о том, что он узнал его, молва об этом вскоре широко разнеслась по окрестностям.

Десятки людей потянулись за исцелением к Федору Кузьмичу со всех сторон. И он снова ушел на другое место, поселившись возле деревни Коробейниково.

Но и здесь его не оставляли в покое. Многие простые люди, приходившие к нему за советом и исцелением, не раз замечали возле избушки старца знатных господ, дам и офицеров.

Однажды приехал к нему томский золотопромышленник С. Ф. Хромов с дочерью и, пока ждал у избы, увидел, как оттуда вышли гусарский офицер и дама – оба молодые и красивые, а с ними – и старец. Когда Федор Кузьмич прощался с ними, офицер наклонился и поцеловал ему руку, чего старец не позволял никому. Вернувшись к избе, старец с сияющими глазами сказал:

– Деды-то меня каким знали! Отцы-то меня каким знали! Дети каким знали! А внуки и правнуки вот каким видят!

Пролистаем биографию старца, полной множеством убедительных доказательств, что император Александр I и старец Федор Кузьмич — один и тот же человек. Правда, пока это не доказано и этому событию не посвящено научное открытие, эти доказательства можно называть версиями, гипотезами и предположениями…

Вместо заключения

20 января 1864 г. в возрасте около 87 лет старец Федор Кузьмич скончался в своей келье на лесной заимке в нескольких верстах от Томска и был похоронен на кладбище томского Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Если от года его кончины отнять возраст – 87 — получим 1777. Год рождения Александра I. Кстати, в келье Федора Кузьмича висел образ святого… Александра Невского. Чьим именем и был наречен при рождении император.

— Любопытная деталь! Его могила стала местом паломничества. Бывали здесь и представители династии Романовых. Будучи наследником престола, ее посетил и Николай II во время своей поездки по Сибири в Японию. Если к этим многочисленным фактам добавить скандал с продажей последнего пристанища старца, (о котором мы говорили выше) и попытку представителями дома Романовых этому воспрепятствовать, то многое в этом таинственном деле становится более чем прозрачным и убедительным.

Любопытен еще один факт — Лев Толстой ненадолго поверил в легенду об Александре и Федоре Кузьмиче, встречался с старцем и даже, решил посвятить этому событию роман. Роман остался незаконченным, якобы по причине появившихся доказательств, что история императора и старца — красивый миф и легенда…

Сегодня тайна императора Александра I считается бездоказательной красивой легендой, которую так яро поддерживают РПЦ и потомки рода Романовых, ведь для стопроцентной идентификации нужна генетическая экспертиза, разрешение на проведение которой сегодня вряд ли является возможной.

Рекомендуем также:

Благодари Бога, что ты русский- факты об императоре Николае I

Откровения последнего императора Николая II

Главные заслуги императора Николая II

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter.

moiarussia.ru

дата и причина смерти, краткая биография

Император Всероссийский Александр I, прозванный Благословенным, родился 23 декабря 1777, на престол взошел 24 марта 1801, а скончался 1 декабря 1825 года. По поводу его смерти существует множество легенд. Есть мнение, что император не умирал, а тайно постригся в монахи и жил под именем Федора Кузьмича. Ни доказать ни опровергать это утверждение пока не удалось.

Александр I – император и самодержец Всероссийский (с 1801 г.), протектор Мальтийского ордена (с 1801 г.), великий князь Финляндский (с 1809 г.), царь Польский (с 1815 г.), старший сын императора Павла I и Марии Федоровны. Историография дореволюционных времен именует его Благословенный.

Его биография непроста. На время его царствования пришлось много государственных преобразований и несколько войн.

Смерть Александра 1 случилась в Таганроге, куда он отправился с женой, поскольку врачи рекомендовали ей теплый климат для лечения. Хотя врачи говори, что неплохим местом для восстановления сил будет Крым, Александр Первый выбрал почему-то Таганрог. Он считал этот город вполне подходящим для отдыха, так как приезжал в него еще в 1818 году. Впоследствии в доме, где находилась императорская семья, сделали музей.

Дата и причины смерти

Официальной причиной смерти Александра 1 названа горячка и воспаление мозга. Известно, что император отличался крепким здоровьем, почти никогда не болел. Загадка внезапной кончины была изучена учеными, которые пришли к различным выводам.

Распространено мнение, что царь не умирал в 1.12.1825 г., а инсценировал свою смерть.

В рассказе «Тайна северного сфинкса, не разгаданного до гроба» автор, А. А. Возыка, написал, что праведник Павел Таганрогский и Александр I – это одно и то же лицо. Император скрылся в 1825 г. в Киево-Печерскую лавру, некоторое время оставался там, а затем возвратился в Таганрог как монах Павел. Скончался в возрасте 101 г. в 1879г.

В городе он вел очень обширную деятельность. Историк П. Филевский отметил в своей работе «История Таганрога» этого старца: «Павел Павлович был глубоко верующим человеком, всю свою жизнь он служил Богу. Помогал бедным, постоянно вел службы и отсылал просфоры нуждающимся. Могила его – святыня для почитателей».

Некоторые исследователи доказывают то, что царь фальсифицировал свою смерть и стал Федором Кузьмичом. Прошлое старца неизвестно, первые упоминания о нем относятся к 1836 г., спустя 11 лет после похорон императора. Легенда о старце была аргументирована в XIX в., хотя популярностью пользовалась еще при жизни монаха. Как оказалось, почерки Федора Кузьмича и Александра I были очень похожи, эксперты признали их идентичными. Также в настоящее время генетики создали реальный проект для экспертизы ДНК двух этих людей.

Где похоронен

Рисунок 1. Петропавловская усыпальница. Гробница императора.

Гробница императора находится в Петропавловской усыпальнице, где покоится прах многих представителей дома Романовых.

Незадолго до кончины правитель составил манифест, в котором передал право на престол и свое наследие младшему брату Николаю Павловичу. Свидетельство о его смерти было подписано лекарями Дж. Виллие и Штофрегеном, а также князем Волконским. Тело Александра Первого перевозили в столицу 2 месяца. Свидетели рассказывают: «Не смотря на то, что тело было бальзамировано, все оно почернело от сырого воздуха. Так, что нельзя было различить черты лица». После прибытия в Санкт-Петербург, гроб был открыт для опознания членам императорской семьи, затем пробыл в Казанском соборе неделю. И только после произошло погребение.

Легенда о том, что государь не умер, стала набирать силу в середине XIX в. Правитель все время думал о том, как ему пришлось убить своего отца, Павла Первого, чтобы взойти на престол. Угрызения совести не давали ему покоя. Тогда он и решил стать отшельником в лице Федора Кузьмича. Вместо него похоронили другого человека.

В 1921 г. появились упорные слухи, что гробницу с останками царя вскрывали, и она оказалось пустой, однако, никто не осмелился это засвидетельствовать. Были также высказывания, что тело выбросили из гроба. В дальнейшем вскрытие гробницы не проводили.

Краткая биография

Даты жизни императора: 23.12.1777 – 1.12.1825 гг. В раннем детстве его забрали у родителей и воспитывали в Царском Селе при Екатерине II, точно также, как и брата Константина.

Рисунок 2. Детство

Детство и юность, учеба

Бабушка Екатерина II очень любила своего внука и возлагала на него большие надежды. Именно она выбрала ему имя в честь Александров Невского и Македонского, хотя до этого момента Александром в семье Романовых называли ребенка лишь однажды.

Рос будущий император под постоянным надзором своей бабушки, которая считала недостойным престола своего сына Павла, желая короновать внука «через голову» отца.

Александр рос ласковым, умным, но несколько ленивым и самолюбивым. Имел страсть к военной науке, быстро увлекался новыми знаниями, но не мог долго сосредотачиваться на одном деле.

А.С. Пушкин описывал царя, как «арлекина», а Наполеон Бонапарт называл его хорошим актером.

Военную службу он прошел в гатчинских войсках, в результате которой стал глухим на левое ухо. Тем не менее, позже стал полковником гвардии в возрасте 19-и лет. Некоторое время спустя был председателем военного парламента, затем – заседателем в Сенате.

Восшествие на престол Александра 1

Рисунок 3. Император

В 1801 г. прошла коронация Александра I. На престоле он оказался после насильственной смерти отца. Будущий глава империи сам объявил о гибели отца спустя несколько минут после его кончины. По подтвержденным фактам, он знал о планах заговорщиков свергнуть Павла I, но не желал цареубийства.

После восхождения на престол император сразу решил ввести строгую законность, а также исправить все ошибки своего отца. Глава державы создал негласный комитет, который в шутку называли «Комитетом общественного спасения» (как в революционной Франции).

Были отпущены на свободу более сотни заключенных, в том числе поэт Радищев и подполковник Ермолов (в будущем генерал, выдающийся военачальник). Возвратились на службу ранее уволенные военные, наладились отношения с европейскими государствами. Был отменен запрет на ввоз книг и возобновлено финансирование Российской академии.

Личная жизнь (кратко)

Рисунок 4. Портрет супруги царя Елизаветы Алексеевны

Будучи юным, Александр I очень сильно дружил с сестрой Екатериной Павловной, которая была младше его на 11 лет. Некоторые источники и сейчас намекают на их более тесное общение, нежели сестринское или братское.

В 16 лет будущий правитель связал свою жизнь с Елизаветой Алексеевной. Такое имя немка Луиза Мария Август, дочь маркрграфа Карла Людвига Баденского получила поле принятия православной веры.

В их семье родились две дочери, Мария и Елизавета. Обе прожили только один год.

Как пишут историки, император сильно переживал, что жена так и не смогла ему родить сына. Отношения с женой у Александра 1 были прохладные, он заводил любовниц, ходили слухи о внебрачных детях.

Реформы, политика

Рисунок 5. Победитель Наполеона Бонапарта

Реформы государя очень ощутимо отражались на всей жизни страны. В начале своего правления он был окружен молодыми образованными соратниками, которые хотели преобразований в России, стремились сделать ее современным, прогрессивным государством.

Одна из важных реформ – это образование «Непременного совета», впоследствии преобразованного в Государственный Совет.

Позже были образованы министерства. За каждую отрасль в деятельности державы отвечал министра, который постоянно отчитывался главе империи.

Был затронут и крестьянский вопрос. Царь подумывал об отмене крепостного права. Однако решал, как сделать это последовательно. В результате определить шаги решения данного вопроса он не смог. Были приняты указ «О вольных хлебопашцах» и запрет на продажу крестьян без наличия земли.

Очень существенной оказался реформа образования. Заведения были разделены по уровню образования:

- приходские школы;

- гимназии;

- университеты.

Открылись новые высшие и средние учебные заведения (лицеи), в том числе и знаменитый Царскосельский лицей.

На время царствования Александра Первого выпала Отечественная война с Францией. Наполеон со своей армией летом 1812 вторгся на территорию Российской империи. В результате этой воны Великая наполеоновская армия была практически полностью разбита, хотя ей и удалось войти в Москву.

Война с Наполеоном натолкнула на мысль, что необходимо заняться военным вопросом и начать преобразования в данной области. С подачи министра Аракчеева создавались военное поселение, где на постоянной основе находится армия. Число военных округов в дальнейшем продолжало расти и при Николае I, и при Александре II.

Видео

Загадка смерти Александра I

‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[0][«element»] = «»; blockSettingArray[0][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[0][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[4] = []; blockSettingArray[4][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[4][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[4][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[4][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[4][«element»] = «p»; blockSettingArray[4][«directElement»] = «#tutdavay»; blockSettingArray[4][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[4][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

aeternamemoria.ru

Смерть Александра 1. Тайна императора

Тайна смерти Александра 1

Александр I Павлович (рожд. 12 (23) декабря 1777 год — умер 19 ноября (1 декабря) 1825 год) — император Всероссийский.

В истории нередко происходят явления, которые оставляют после себя тайны, что бы разгадать их уходят годы, а то и века. А случается и так, что тайна остается неразгаданной, даже если ключ к ней ищут многие дотошные исследователи. В числе таких загадок последние дни жизни и смерть российского императора Александра 1, породившие множество слухов и домыслов, опровергающих официальную версию смерти императора.

Александр 1 был одним из самых популярных европейских монархов в первой трети ХIХ столетия. Вместе с тем, по определению биографов императора, он являл собой «сфинкса, неразгаданного до гроба», и наиболее трагичное лицо русской истории. Его драма – это драма человеческой личности, вынужденной сочетать в себе такие несовместимые качества, как власть и человечность.

Вкратце историческая хроника последних месяцев царствования Александра 1 такая: летом 1825 г. монарх неожиданно решил совершить поездку в Таганрог, заштатный город, иссушенный солнцем и ветрами. Поводом для путешествия послужила болезнь императрицы Елизаветы, которой врачи посоветовали на время поменять сырой петербургский климат на сухой южный.

Император выехал из Петербурга 11 сентября 1825 г. один, чтобы самому все приготовить к прибытию супруги. Через 13 дней он уже был в Таганроге и сразу же занялся обустройством дома, отведенного августейшей чете. Императрица прибыла в Таганрог 23 сентября, и с этого дня, по словам приближенных, между супругами установились благостные, даже нежные отношения, будто они по новой переживали свой далекий медовый месяц. Они прогуливались вместе, приветливо отвечая на поклоны прохожих, объезжали в коляске окрестности. Завтракали и обедали они также вдвоем, без свиты.

Только однажды Александр совершил почти вынужденную инспекционную поездку в Крым, куда он был приглашен графом Воронцовым. В Севастополе монарх почувствовал себя плохо – сказалось переохлаждение во время перехода через горы. В Таганрог он вернулся совсем больным. Диагноз доктора – желчно-желудочная лихорадка; в качестве лечения прописали слабительное. Однако жар не спадал, кожа лица пожелтела, заметно усилилась глухота, которой Александр страдал последние годы.

1825 год, 10 ноября — встав с постели, император впервые потерял сознание, а придя в себя, с трудом смог произнести несколько слов. Придворный врач Тарасов уже не верил в выздоровление и предложил Елизавете послать за священником. Монарх согласился, и 18 ноября священник исповедовал его в присутствии супруги, близких, врачей и камердинеров. Причастившись, Александр 1 поцеловал руку императрицы и сказал: «Никогда не испытывал я такого утешения и благодарю вас за него». Всем стало понятно, что смерть близка.

На следующий день, 19 ноября, в 10 часов 50 минут утра царь Александр Благословенный, не приходя в сознание, скончался. Ему было 47 лет и 11 месяцев. Елизавета опустилась на колени, с молитвами перекрестила Александр 1, поцеловала его холодный лоб, закрыла ему глаза и, сложив платок, подвязала подбородок.

Во всей этой кратко изложенной хронике имеется несколько странных моментов, которые по сей день не могут прояснить историки. Начать хотя бы с того, что Александр 1 умер на 48-м году жизни, полный сил и энергии, до этого никогда серьезно не болея и отличаясь отменным здоровьем. Хотя, кое какие странности в его поведении окружающим явно бросались в глаза. Смятение умов вызывало то, что в последние годы император все больше уединялся, держался особняком, хотя в его положении и при его обязанностях сделать это было очень сложно.

Приближенные к нему люди все чаще стали слышать от него мрачные высказывания. Увлекшись мистицизмом, он практически перестал с прежней педантичностью вникать в государственные дела, во многом передоверившись всесильному временщику Аракчееву.

Другой, более интимный момент. Император, так любивший в молодые годы общество дам, в зрелом возрасте вовсе к ним охладел. За годы войны с Наполеоном Бонапартом он отдалился от любовницы, прекрасной Марии Нарышкиной, предпочтя жить в строгости и благочестии, в особенности в отношении к Елизавете. В свои 47 лет император начал вести жизнь нелюдимого затворника. Оставшись один, он подолгу, преклонив колена, молился перед иконами, от чего на его коленях, по свидетельству доктора Тарасова, даже появились мозоли. Напрасно дипломаты добивались аудиенции: самодержец давал их все реже и реже. И в словах, с которыми он к ним обращался, сквозь его обычную любезность все чаще прорывались горечь и разочарование.

Не совсем было понятно окружающим и поведение императора по отношению к заговору декабристов, о котором он, конечно же, был осведомлен. Это понятно из его дневниковой записи, в которой имеются такие слова: «Ходят слухи, что пагубный дух свободомыслия или либерализма распространяется или, по крайней мере, начал распространяться в армии; везде существуют тайные общества и клубы, тайные агенты, которые повсюду разносят их идеи».

И все же надо отметить, что, требуя усилить надзор над интеллектуальными и военными кругами, монарх, все-же, не отдавал никаких приказов начать какое-то расследование или прибегнуть к арестам.

И наконец, о причинах самой смерти Александра 1. Болезнь его была на удивление скоротечна и безжалостна. Согласно протоколу вскрытия смерть Александра 1 была вызвана желчной болезнью, сопровождавшейся осложнением на мозг. Но при этом врачи констатировали, что большая часть органов находилась в превосходном состоянии. А очевидец вскрытия, квартирмейстер Шениг отмечал: «Я не встречал еще так хорошо сотворенного человека. Руки, ноги, все части тела могли бы служить образцом для ваятеля: нежность кожи необыкновенна».

И все же самое странное происходило после смерти Александра 1. Гроб с его телом находился еще в Таганроге, а слухи, одни тревожней и фантастичней других, распространялись от селения к селению. Этому поспособствовало в первую очередь то, что тело императора не показали народу, что, в общем-то, объяснялось его плохим состоянием. Но об этом мало кто знал, а потому уже в Туле, куда приблизился траурный кортеж, распространились слухи, будто бы «император был убит своими подданными извергами и господами».

В действительности, простолюдинам было от чего прийти в смятение. Смерть Александр 1 вдали от столицы после короткой и странной болезни, долго откладывающийся перевоз тела в Петербург, да и погребение без позволения видеть лицо монарха в открытом гробу – все это не могло не породить всяческих слухов. Одни утверждали, что император вовсе не умер в Таганроге, а на английском шлюпе отплыл в Палестину к Святым местам; другие говорили, что он был похищен казаками и тайно уехал в Америку.

Распространители подобных версий, так или иначе, сходились в одном: вместо государя в гроб был положен солдат, похожий на Александра лицом и сложением. Называли даже фамилию двойника – фельдъегерь Масков, доставивший императора в Таганрог и погибший буквально у него на глазах при дорожном происшествии.

И вот через 10 лет, когда, казалось, легенда давно развеялась, на окраине города Красноуфимска Пермской области появился мужчина величественной наружности, лет 60-ти, по имени Федор Кузьмич. Он был без документов, а властям он заявил, что «он бродяга, не помнящий родства». Его приговорили к 20-ти ударам плетьми и высылке на поселение в Западную Сибирь. Старец нашел приют у крестьян, которых поражал толкованием Священного Писания, ласковым обхождением и мудростью советов.

Он жил тихо, порой работая на местном заводе. Молва о нем, как о человеке святом, привлекла внимание купца Хромова, который взял его под свое покровительство и построил ему небольшую избу в окрестностях Томска. Избавленный от всяких забот, Федор Кузьмич всецело посвятил себя служению Богу.

Многие из именитых граждан Томска посещали пристанище старца. Всех поражали одухотворенный облик Федора Кузьмича, его образованность, осведомленность о важнейших политических событиях и крупных деятелях государства. Он почтительно отзывался о митрополите Филарете и архимандрите Фотии, с волнением перечислял победы Кутузова, вспоминал военные поселения и рассказывал о триумфальном вступлении русских армий в Париж.

Посетители уходили от него в убеждении, что под обличьем мужика скрывается одно из самых высокопоставленных лиц империи. Некоторые, не смея произнести это вслух, находили в нем сходство с почившим государем. Федор Кузьмич был высок ростом, широкоплеч, с правильными чертами лица, голубыми глазами, облысевшим лбом и длинной седой бородой. Он не прихрамывал, как император, но, как и Александр, был туговат на ухо. Кроме этого, у него была та же величественная осанка, та же статная фигура.

Однако до последнего вздоха Федор Кузьмич утверждал, что ничего не знает о своем происхождении. Тем, кто упрашивал открыть свое настоящее имя, он отвечал: «Это Бог знает!»

Он скончался 20 января 1864 г. в возрасте 87 лет, окруженный всеобщим почитанием. Хромов добился от церковных властей разрешения похоронить своего бывшего подопечного в ограде Богородице-Алексеевского монастыря в Томске и установил на его могиле крест с надписью: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Федора Кузьмича, скончавшегося в Томске 20 января 1864 года». Нелишним будет напомнить, что Великим Благословенным официально называли Александра 1 после победы над Наполеоном.

Местные жители не сомневались, что именно император укрывался здесь, дабы смиренно окончить свои дни в общении с Богом. В месте с этим в семье потомков фельдъегеря Маскова существовало предание о том, что в соборе Петропавловской крепости в Петербурге – усыпальнице русских императоров с XVIII столетия – вместо Александра 1 похоронен именно Масков.

Первая биография Федора Кузьмича, изданная в 1891 г., не содержала никаких сведений о его жизни до 1836 года – года его появления в Сибири. В третьем издании, которое появилось в 1894 г., помещены два портрета старца, вид его жилища и факсимиле его почерка. Некоторые графологи нашли в нем отдаленное сходство с почерком царя.

С течением времени легенда о ложной смерти императора приобретала все больше сторонников. Те, кто поддерживал подобную версию, опирались на целый ряд заслуживающих внимания наблюдений. Вкратце они таковы:

Государь не раз заявлял о своем желании отречься от престола и удалиться в мирное житье. Он даже назначил возраст, в котором предполагал оставить трон: около 50-ти лет.

С другой стороны, заметки очевидцев его болезни часто противоречивы. Так, доктор Тарасов писал об одном дне болезни, что император провел «спокойную ночь», а доктор Виллие говорил о том же дне, что ночь была «беспокойной» и государю делалось «все хуже и хуже». Протокол вскрытия подписали девять медиков, но доктор Тарасов, который составлял это заключение и имя которого фигурирует внизу последней страницы, в своих воспоминаниях писал о том, что этот документ он не подписывал. Выходит, кто-то другой подделал его подпись?

Больше того, исследование головного мозга усопшего выявило нарушения, оставляемые сифилисом, – болезнью, которой царь не страдал. В конце концов, в 1824 г. государь перенес рожистое воспаление на левой ноге, а врачи, проводившие вскрытие, обнаружили следы старой раны на правой ноге.

Что еще вызывает сомнение? Несмотря на бальзамирование, лицо умершего быстро изменилось до неузнаваемости; народ не был допущен пройти перед открытым гробом; Елизавета не сопровождала останки своего супруга в Петербург; дневник императрицы прерван за 8 дней до кончины ее мужа; Николай 1 велел сжечь большую часть документов, связанных с последними годами правления его брата, так же как и доказательства, на которые опирались те, кто не верил в смерть Александра 1.

Эти последние в подкрепление своих позиций приводят свидетельства, согласно которым при вскрытии саркофага Александра 1, разрешенном Александром III и проведенном графом Воронцовым-Дашковым, гроб оказался пустым. 1921 год — распространился слух, что советское правительство приступило к изучению останков государей, погребенных в Петропавловской крепости, и присутствующие также констатировали отсутствие тела в гробу Александра 1. Правда, ни одно официальное сообщение этот слух не подтверждало. Но большинство членов династии Романовых, эмигрировавших после революции за границу, верили в идентичность Федора Кузьмича и императора Александра.

Среди тех, кто придерживался противоположного мнения, великий князь Николай Михайлович, внучатый племянник Александра 1. Имея доступ к секретным архивам императорской фамилии, он после некоторого колебания твердо заявил, что император скончался в Таганроге.

«Если вдуматься в характер и наклонности Александра Павловича, – писал он, – то нельзя найти в них ни малейшей склонности к такого рода превращению, а тем более к добровольной решимости идти на такого рода лишения в зрелом возрасте, при совсем исключительной обстановке… Потому мы окончательно пришли к убеждению, что не только противна всякой логике возможность правдоподобия легенды, но нет ни малейшего документа или доказательства в пользу этого предположения».

В действительности, кажется абсолютно невероятным, чтобы государь, нежно привязанный к своей супруге, неожиданно покинул ее, зная, что она умирает от чахотки и дни ее сочтены. Невероятно также, что, давно вынашивая проект об оставлении трона, он не урегулировал вопрос о престолонаследии. В конце концов, невероятно, что он велел принести «похожий на него» труп, не возбудив подозрений у своего окружения.

Как возможно было совершить подмену тела в Таганроге, если при кончине царя присутствовало, по крайней мере, три десятка человек: офицеры, медики, секретари, фрейлины императрицы, она сама наконец. Разве императрица не находилась у изголовья мужа до его последнего вздоха? Разве не она закрыла ему глаза? Разве она не писала после кончины душераздирающие письма вдовствующей императрице Марии Федоровне, другим близким? Неужели все это – только циничная пародия на траур?

А протокол вскрытия, подписанный докторами? А бесчисленные освидетельствования тела, подкрепленные протоколами, на протяжении всего пути из Таганрога в Петербург? А письменные и устные свидетельства очевидцев агонии государя? И мыслимо ли, чтобы столько набожных людей, зная, что царь жив, скрывали истину после того, как присутствовали на его отпевании? Подобное соучастие граничило бы со святотатством.

Впрочем, даже императрица Елизавета (она умерла 3 мая 1826 г. и погребена рядом с могилой супруга) не избежала после погребения продлевающей жизнь легенды, во многом совпадающей с легендой об Александре. Народная молва утверждала, что она не умерла, а в 1840 году укрылась под именем Веры Молчальницы в Новгородском монастыре.

Дав обет молчания, она скончалась в 1861 г., так и не открыв своего настоящего имени. Монахини, пораженные изяществом ее черт и утонченностью манер, будто бы сразу узнали в ней почившую императрицу. Судьбу, подобную судьбе своего мужа, она избрала потому, говорили монахини, что оба они испытывали муки раскаяния из-за убийства Павла 1.

И все же, если Александр 1 в действительности умер в Таганроге, то кто был «старец», погребенный в Алексеевском монастыре в Томске? Тут надо отметить, что во все времена в Сибири скрывались разного рода пророки, священники-расстриги, непокорные монахи, жившие как отшельники. Федор Кузьмич вполне мог быть одним из таких порвавших с обществом аскетов.

Великий князь Николай Михайлович, специально изучавший этот вопрос, склонен считать его незаконным сыном Павла 1, лейтенантом флота Семеном Великим. Другие называют кавалергарда Ф.А.Уварова, исчезнувшего в 1827 г; некоторые, не указывая на определенное лицо, предполагают, что речь идет об одном из русских аристократов, пожелавших порвать со своей средой.

Словом, не только жизнь, но и смерть Александра 1 – загадка для будущих поколений. Он не смог исполнить свою мечту: сложить корону и удалиться от мира, – но народ создал легенду, с которой он, вполне возможно, согласился бы, даже если и не был соучастником ее возникновения.

М.Панкова

ред. shtorm777.ru

ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ

shtorm777.ru

Тайна смерти императора Александра I

Император Александр I умер в 47 лет загадочной смертью.

Я уже рассказывал о знаменитой французской предсказательнице Ленорман (предскозание под ссылкой)… которая правильно предсказала судьбу многих сильных мира того… Александр первый серьезно относился к судьбе и мистическим прорицаниям, поэтому можно допустить что к псловам прорицательницы он отнесся всерьез.

Благодаря продуманному воспитанию своей бабки, Екатерины II, он почти не болел и отличался отменным здоровьем. Современников также настораживали его увлечение мистицизмом и безразличие к делам государственным, проявившиеся в последние годы.

Возможно не только предсказание француженки, но и гибель отца в конце концов привело Александра I к решению оставить трон и удалиться в монастырь под чужим именем. Ззагадочные обстоятельства смерти Александра дают повод для подобной легенды.

Отъезд Александра в Таганрог был неожиданным и стремительным, а болезнь скоротечной. Гроб с телом еще находился в Таганроге, а по стране уже поползли удивительные и тревожные слухи. Их подогревало и то, что тело императора не было показано народу, а царская семья прощалась с Александром глубокой ночью.

За несколько дней до приезда царя в Таганрог там умер фельдъегерь Масков, внешне очень похожий на Александра I. Отсюда и возникла версия о том, что вместо царя в гроб был положен Масков; по другим источникам, это был не Масков, а унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка Струменский, еще более схожий с Александром I.

Как ни скрывай, но в народ просочилась информация, что Александр жив, и скрывается в Сибири под именем старца Федора Кузьмича. Тем более, что ранним утром 18 ноября 1825 года, то есть за день до смерти Александра, часовой у дома, в котором размещался император, видел человека высокого роста, пробиравшегося вдоль стены. По уверению часового это был сам царь. Часовой доложил об этом начальнику караула, на что тот возразил: «Да ты с ума сошел! Император лежит при смерти!»

Перевозка тела в Санкт-Петербург длилась целых два месяца. По пути в столицу гроб открывался несколько раз, но только ночью и в присутствии очень немногих доверенных лиц. При этом генерал князь Орлов-Давыдов составлял протокол осмотра. Князь Волконский 7 декабря 1825 года писал из Таганрога в Петербург: «Хотя тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты лица покойного совсем изменились… почему и думаю, что в С.-Петербурге вскрывать гроба не нужно».

И все-таки гроб был в столице один раз открыт — для членов императорской семьи, и мать государя Мария Федоровна хотя и воскликнула: «Я его хорошо узнаю: это мой сын, мой дорогой Александр!», но все же нашла, что лицо сына сильно похудело. Гроб с покойником еще неделю стоял в Казанском соборе, а затем было совершено погребение.

Осенью 1836 года в Сибири, в Пермской губернии, объявился человек, называвший себя Федором Кузьмичом.

Рост его был выше среднего, плечи широкие, высокая грудь, глаза голубые, черты лица чрезвычайно правильные и красивые. По всему было видно его непростонародное происхождение — он прекрасно знал иностранные языки, отличался благородством осанки и манер и так далее. К тому же было заметно и сходство его с покойным императором Александром I (это отмечали, например, камер-лакеи). Человек, называвший себя Федором Кузьмичом, даже под угрозой уголовного наказания, не открыл своего настоящего имени и происхождения. Его приговорили за бродяжничество к 20 ударам плетями.

13 октября 1836 года с 43-й партией ссыльных он был направлен по этапу в Мариинский уезд Боготольской волости Томской губернии. За время пути по этапу Фёдор расположил к себе заключённых и конвоиров, проявляя заботу о слабых и больных. Старец был единственным арестантом, которого не заковали в кандалы.

Пять лет Федор Кузьмич работал на винокурне, но затем чрезмерное внимание окружающих заставило его переехать на новое место. Но и там покоя не было.

А. Валлоттен приводит эпизод, когда увидевший Федора Кузьмича старый солдат закричал: «Царь! Это наш батюшка Александр! Так он не умер?!»

В начале XX века появилось свидетельство казака Антона Черкашина, который сообщал, что местный священник Иоанн Александровский, сосланный в Сибирь из Петербурга, также опознал в старце царя и утверждал, что не мог ошибиться, так как неоднократно видел Александра I в столице.

Через некоторое время Федор Кузьмич принял монашество, стал известным по всей Сибири старцем.

Очевидцы свидетельствуют, что старец проявлял прекрасное знание петербургской придворной жизни и этикета, а также событий конца XVIII — начала XIX столетия, знал всех государственных деятелей того периода. При этом он никогда не упоминал о императоре Павле и не касался характеристики Александра I.

Келия старца Феодора Кузьмича на заимке купца С. Ф. Хромова

В конце жизни Федор Кузьмич по просьбе томского купца Семена Хромова переехал жить к нему. В 1859 году Федор Кузьмич заболел довольно серьезно, и тогда Хромов обратился к нему с вопросом: не откроет ли он свое настоящее имя?

— Нет, это не может быть открыто никому.

Нечто подобное старец сказал и своему исповеднику:

— Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы ж сказал, кто я, удивилась бы земля.

Все это можно было бы считать выдумкой, но документально известно, что на могиле Федора Кузьмича на кладбище томского Богородице-Алексеевского монастыря в разное время бывали представители династии Романовых, в том числе и Николай II, а в семье потомков Маскова существовало стойкое предание, что в соборе Петропавловской крепости в Петербурге в царской усыпальнице похоронен именно Масков…

Слева часовня над могилой Фёдора Кузьмича (начало XX века).

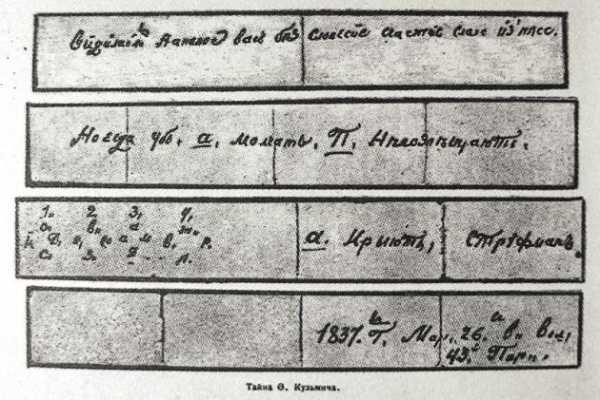

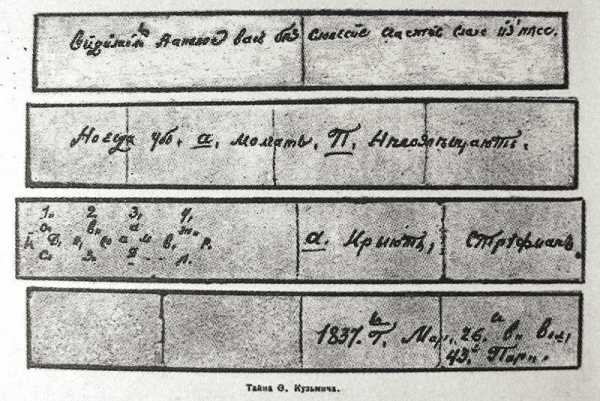

Незадолго до своей смерти Феодор со словами «В нём моя тайна» указал Хромову на мешочек, висящий над кроватью старца. После кончины старца мешочек был вскрыт, в нём обнаружились две записки — узкие бумажные ленты, исписанные с обеих сторон.

Фёдор Кузьмич на смертном одре (рисунок неизвестного художника, 22 января 1864 года).

Содержание записок было довольно туманным и при желании позволяло интерпретировать их как в качестве подтверждения, так и опровержения легенды об императорском происхождении старца.

Первая записка:

— текст на лицевой стороне: ВИДИШИЛИ НАКАКОЕ ВАС БЕЗСЛОВЕСИЕ СЧАСТИЕ СЛОВО ИЗНЕСЕ

— текст на оборотной стороне: НО ЕГДА УБО А МОЛЧАТ П НЕВОЗВЕЩАЮТ