Подло, из засады. Кто и зачем убил Лермонтова? — ЖЖ

svidetel в сообществе rus_vopros: Неслучайное убийство Михаила Лермонтова

Гибель великого поэта глазами современного сыщика

Александр КАРПЕНКО

Представляем автора: Александр Владимирович Карпенко много лет проработал в уголовном розыске, участвовал в раскрытии ряда сложных преступлений, в том числе заказных убийств. На пенсию ушёл с должности замначальника Тверского УБОП. Юрист, выпускник Тверского государственного университета. Загадкой смерти Лермонтова занимается более десяти лет.

…Начнём с хрестоматийных фактов. На следующий день после смерти поэта комендант Пятигорска полковник Ильяшенков назначил следственную комиссию. Единственной версией была гибель поручика Лермонтова на дуэли с отставным майором Мартыновым — давним приятелем убитого ещё по юнкерскому училищу. Мартынова препроводили в городскую тюрьму, секундантов — корнета Глебова и князя Васильчикова — на гауптвахту, потом под домашний арест.

Мартынова, Глебова и Васильчикова допросили через три дня. Позже — слуг и госпожу Верзилину, в доме которой, по словам обвиняемых, произошла ссора стрелявшихся. Следствие установило, что 13 июля 1841 г. на вечере у Верзилиной Лермонтов отпустил очередную остроту в адрес Мартынова. Тот вызвал поэта на дуэль, она состоялась через два дня у подножия горы Машук. Лермонтов стрелять отказался, стоял, подняв пистолет вверх. Мартынов, подойдя к барьеру, выстрелил и убил поэта наповал.

Делом поначалу занялся гражданский суд, но вскоре Николай I перенаправил его в военный (для офицеров более снисходительный).

svidetel

Мартынову присудили три месяца крепости с последующим церковным покаянием. Между прочим, по тогдашнему законодательству максимальным наказанием за убийство на дуэли была смертная казнь…

Не надо быть юристом, чтобы обратить внимание на то, как халатно расследовалось дело. Мартынову, Глебову и Васильчикову предоставили «вопросные листы». Письменно же, всё обдумав, они должны были отвечать. Показания, по сути, не перепроверялись… содержались обвиняемые так, что имели возможность обмениваться записками. И обменивались! Вот, например. Глебов пишет в тюрьму Мартынову: «…Прочие ответы твои согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал со мной; ты так и скажи. (…) Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали (

Замечания важны. Ведь больше всего следователей волновало, были ли попытки помирить дуэлянтов. Похоже, стояла задача свести всё к тому, что Лермонтов сам не хотел мира — и нарвался.

Замечания важны. Ведь больше всего следователей волновало, были ли попытки помирить дуэлянтов. Похоже, стояла задача свести всё к тому, что Лермонтов сам не хотел мира — и нарвался.Но, допустим, Глебов — секундант Мартынова, его приятель. А что же секундант Лермонтова? Васильчиков в этой истории — фигура странноватая. Он явился к коменданту на следующий день после ареста Глебова и Мартынова. Заявил, что был вторым секундантом (позднее объяснял, что всё вообще было условно, Глебов приятельствовал и с Лермонтовым тоже, предполагался как секундант обоих, но решили, что нужен кто-то ещё). Случайный человек, студент Дерптского университета, прикомандированный к экспедиции, проверявшей гражданские учреждения Кавказа. В Пятигорске лечился от геморроя. Более того! Накануне Лермонтов на него написал весьма едкую эпиграмму. Правда, Васильчиков — сын канцлера империи. То есть человек, которому за участие в дуэли мало что грозило. (И точно — царь простил, учитывая «заслуги отца».)

Но ведь у Лермонтова был друг, однополчанин, к тому же и родственник — Алексей Столыпин! Секундант во время давней дуэли с де Барантом, он и сейчас неофициально представлял интересы поэта после стычки с Мартыновым. Или не так? Васильчиков о роли Столыпина вспомнил лишь через много лет. По другим свидетельствам, Столыпина в те дни вообще в Пятигорске не было…

Или не так? Васильчиков о роли Столыпина вспомнил лишь через много лет. По другим свидетельствам, Столыпина в те дни вообще в Пятигорске не было…

— Вообще, воспоминания очевидцев — отдельная тема. Глебов вскоре погиб в бою. Мартынов в конце жизни попытался написать письмо-исповедь, но дальше описания, каким хулиганом в юнкерской школе был Лермонтов, не пошёл. Рассказы Васильчикова с каждым десятилетием становились всё путанее и направлены на то, чтобы обелить себя и очернить Лермонтова. А Столыпин… Именно он о смерти Лермонтова не рассказывал ничего — даже родственникам. Не выполнил и дворянского обязательства (реверса) доставить имущество убитого родственника на родину к бабушке поэта (с кем-то передал). Боялся показаться ей на глаза?

Экспертизы

Отдельная тема — оружие стрелявшихся. Сначала в деле фигурируют пистолеты, изъятые в доме поэта и Столыпина («одноствольные с фестонами с серебряными скобами и с серебряною насечкою, из коих один без шомпола и без серебряной трубочки»). Потом выясняется, что это ошибка, — пистолеты Столыпина. Появляются другие — якобы принадлежавшие Лермонтову пистолеты Кухенрейтера. Они и объявляются оружием дуэли. Но ведь в описи имущества поэта значится лишь «пистолет черкесский с золотою насечкою в чехле азиатском» — и никаких других.

Потом выясняется, что это ошибка, — пистолеты Столыпина. Появляются другие — якобы принадлежавшие Лермонтову пистолеты Кухенрейтера. Они и объявляются оружием дуэли. Но ведь в описи имущества поэта значится лишь «пистолет черкесский с золотою насечкою в чехле азиатском» — и никаких других.

Медицинское освидетельствование тела также проведено поразительно небрежно. «Наставление врачам при судебном осмотре и вскрытии тел» 1829 г. предписывало «определить род повреждения… описать величину, вид, длину и ширину самого повреждения и сличить с орудиями, коими оное причинено…» Не сделано! Мы знаем лишь, что пуля пробила грудь навылет. Согласно современным исследованиям — справа налево, снизу вверх, под углом 60 градусов. Возникает вопрос о позе, в которой погибший мог быть во время дуэли.

Почему тело Лермонтова лежало под проливным дождём ещё более трёх часов? (Кстати, один из слуг уверял, что поэт умер не сразу, везли потом ещё живого. ) Участники дуэли объясняли — мы отправились искать врача. Но почему не погрузить тело в дрожки, просто не перекинуть поперёк седла? Почему следствие не уточняло элементарные подробности? Почему то? Почему это? «Почему» нет конца.

) Участники дуэли объясняли — мы отправились искать врача. Но почему не погрузить тело в дрожки, просто не перекинуть поперёк седла? Почему следствие не уточняло элементарные подробности? Почему то? Почему это? «Почему» нет конца.

И тут, думаю, надо обратить внимание на фразу в одной из записок Глебова Мартынову: «Полицмейстер на тебя зол». Убийство Лермонтова расследовали военные. Но ведь была ещё одна сторона, которая этим делом могла заняться профессионально, — полиция… И убийство Лермонтова тоже можно было раскрыть!.. Я подчёркиваю: убийство. Может, участникам дуэли и тем, кто занимался расследованием, было что скрывать — оттого и возникают вопросы?

М.Ю.Лермонтов на смертном одре, Гравюра Ивана Ивановича Матюшина, 1841 годВыскажу версию. Что в Пятигорске имелась целая группа влиятельных врагов Лермонтова (во главе с генеральшей Мерлини) — факт. Они действительно интриговали, пытались стравить с поэтом других офицеров (например, молодого Лисаневича). В конце концов болезненно самолюбивого, комплексующего Мартынова завести удалось.

Что произошло потом у подножия Машука, кто и когда туда приехал, ход самой дуэли — всё это мы знаем из путаных показаний людей, заведомо симпатизировавших Мартынову. Но события могли происходить и иначе. Например: Мартынов и Лермонтов просто договорились о встрече. Уже на месте Мартынов (после резкого разговора?) с близкого расстояния выстрелил в сидящего на лошади поэта (потому такой угол проникновения пули в тело). После чего бросился к Глебову: выручай, была дуэль с Лермонтовым без секундантов, я его убил! Придумывается «сценарий» (но спешно, с массой нестыковок). Тогда понятно, почему лежало под дождём три часа тело Лермонтова (пока за ним не приехали). Почему возникла необходимость в появлении пистолетов Кухенрейтера (раз была дуэль — нужны более мощные).

Читать полностью в блоге автора — http://rus-vopros.livejournal.com/4521013.html

Выстрел из засады

«Пуля пробила грудь навылет… справа налево, снизу вверх, под углом 60 градусов. Возникает вопрос о позе, в которой погибший мог быть во время дуэли», — как видим, мягко говоря, странный характер ранения Лермонтова сразу же привлекает внимание современных полицейских следователей и криминалистов. Воронежский писатель Николай Литвинов, также ранее рботавший в том числе и в уголовном розыске, в своей книге «М.Ю. Лермонтов. Величие и трагедия» предлагает ещё одну версию: Лермонтова убил даже не друживший с ним Мартынов, а синхронный с его выстрелами выстрел настоящего убийцы из засады в кустах.

«Когда во дворце стало известно о гибели на дуэли русского поэта и офицера, — пишет Литвинов, Николай встретил известие с удовлетворенностью. По словам П.И. Бартеневой, «Государь по окончании литургии, войдя во внутренние покои кушать чай со своими, громко сказал: „Получено известие, что Лермонтов убит на поединке; собаке — собачья смерть!..“

svidetel: Загадка последней дуэли М.Ю.Лермонтова

Автор статьи Е.Л.Соснина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного Лермонтовского музея-заповедника М. Ю. Лермонтова (г.Пятигорск Ставропольского края)

. ..На протяжении полутора веков история поединка остаётся загадочной и противоречивой. Тем более, что многие документы, которые могли бы пролить свет на этот трагический исход до наших дней не были введены в научный оборот в полном объёме. До сегодняшнего дня существует множество спорных версий о самой причине дуэли…

..На протяжении полутора веков история поединка остаётся загадочной и противоречивой. Тем более, что многие документы, которые могли бы пролить свет на этот трагический исход до наших дней не были введены в научный оборот в полном объёме. До сегодняшнего дня существует множество спорных версий о самой причине дуэли…

„Воистину, есть странные сближенья“, — писал кода-то А. С. Пушкин, и невольно вспоминаешь эти слова, когда задумываешься о том, что в своё время отца будущего убийцы Лермонтова едва не лишил жизни грозный Емельян Пугачёв. В архивах США хранятся интереснейшие бумаги, относящиеся к различным эпизодам русской истории. В том числе и рукописный документ „Воспоминание о Пугачёве“, написанный матерью известного церковного деятеля Петра Петровича Зубова и недавно опубликованный в книге Александра Кацуры „Поединок чести“. Мемуаристка рассказывает о том, что когда донеслась весть о приближении Пугачёва и его необузданных войск до поместья Мартыновых Липяги там случился страшный переполох, ». .. тем более, что меньше недели перед этим жена Мартынова родила сына. Напуганные, все кое-как собрались и решили бежать из имения прямо в лес, а оттуда куда глаза глядят. Взяли с собой молодую мать, но оставили новорождённого сына с мамкой-кормилицей… К вечеру того же дня усталые, злые всадники разбойников подъехали к имению… Мамка-кормилица затряслась.

.. тем более, что меньше недели перед этим жена Мартынова родила сына. Напуганные, все кое-как собрались и решили бежать из имения прямо в лес, а оттуда куда глаза глядят. Взяли с собой молодую мать, но оставили новорождённого сына с мамкой-кормилицей… К вечеру того же дня усталые, злые всадники разбойников подъехали к имению… Мамка-кормилица затряслась.

— А это что? — крикнул Пугачёв, дёргая ребёнка за голову из её рук. — Барчонок, что ли? Давай его!

— Не тронь! — закричала кормилица, — не тронь его, это мой сопляк!

Этим скверным словом она и спасла младенца. Напуганная мамка решила окрестить ребёнка до возвращения родителей, — повествуют далее воспоминания. — Пошла в церковь.

— А как назвать его? — спрашивает священник.

— А бог весть! — отвечает мамка. — Уж и не знаю.

— По святому назовём, — решил священник. — На сей день святой будет Соломон-царь. — Так и назовём.

Так и назвали.

Убийца Лермонтова Николай Мартынов, Томас Райт, 1843 год«Наш друг Мартыш не Соломон», — скажет через много лет М. Ю. Лермонтов о сыне столь чудесным образом спасённого младенца… Странным представляется то, что Мартынов, словно орудие рока, всегда неотступно находится рядом с поэтом. В 1829 — 32 годах Лермонтов проводит летние каникулы в подмосковном Середникове, где по-видимому, бывают и члены семейства Мартыновых, так как их имение Знаменское-Иевлево располагается снова неподалёку…

Ю. Лермонтов о сыне столь чудесным образом спасённого младенца… Странным представляется то, что Мартынов, словно орудие рока, всегда неотступно находится рядом с поэтом. В 1829 — 32 годах Лермонтов проводит летние каникулы в подмосковном Середникове, где по-видимому, бывают и члены семейства Мартыновых, так как их имение Знаменское-Иевлево располагается снова неподалёку…

В то время как Лермонтов увлечённо занимался своими первыми литературными опытами, Середниково посещали гости. Среди них оказалась и очаровательная мадемуазель Сушкова, ставшая предметом юношеского увлечения поэта… Это трогательное существо (сестру Мартынова) впоследствии многие из современников поэта назовут одной из возможных причин его роковой дуэли… В течение своего пребывания в Москве в 1840 году поэт часто навещал Мартыновых и даже «любезничал» с сестрами своего будущего убийцы, в том числе и с мнимой княжной Мери. Об этом записывает в своём дневнике и А.И.Тургенев. Мать Н.С.Мартынова тоже пишет в 1840 году сыну, что Лермонтов часто бывает у них, и что его визиты ей неприятны. «Он выказывает полную дружбу твоим сестрам, — сообщает она, — эти дамы находят большое удовольствие в его обществе»…

«Он выказывает полную дружбу твоим сестрам, — сообщает она, — эти дамы находят большое удовольствие в его обществе»…

..Д.Д.Оболенский свидетельствует: «…когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Н. С. Мартынова провожала его до лестницы; Лермонтов вдруг обернулся, громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую».

Несмотря на эту выходку, Мартынов продолжает с ним приятельские отношения, которые поддерживаются и в Пятигорске в 1841 году. Взрослый сын Мартынова утверждал в 1898 г., что его отец потому не порывал дружеских отношений с Лермонтовым, что ждал от него в 1841 г. в Пятигорске формального предложения Наталье. Сам Николай Соломонович уверял редактора «Русского Архива» П.И.Бартенева, что незадолго до дуэли Лермонтов приезжал к нему в степь, где у него, недалеко от Пятигорска, стоял шатёр «вроде калмыцкого улуса», и провёл там целый день, желая «отвести душу». О чём говорили? — Не знаем. Поражает лишь резкая перемена в их отношениях. Мартынов становится раздражительным и злым. Теперь любой шутки со стороны поэта для него достаточно для того, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль. Здесь остаётся что-то неясное. Нет какого-то связующего звена. Впоследствии слухи обрастают легендами. Но упорно повторяется одно и тоже: поводом к дуэли послужили шутки и эпиграммы Лермонтова…

Мартынов становится раздражительным и злым. Теперь любой шутки со стороны поэта для него достаточно для того, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль. Здесь остаётся что-то неясное. Нет какого-то связующего звена. Впоследствии слухи обрастают легендами. Но упорно повторяется одно и тоже: поводом к дуэли послужили шутки и эпиграммы Лермонтова…

Однажды в очень тесной мужской компании «Мартынова прорвало», и он сказал: «Обиднее всего то, что все на свете думают, что дуэль моя с Лермонтовым состоялась из-за какой-то пустячной ссоры на вечере у Верзилиных. Между тем это не так… Нет, поводом к раздору послужило то обстоятельство, что Лермонтов распечатал письмо, посланное с ним моей сестрой для передачи мне. Поверьте также, что я не хотел убить великого поэта… и только несчастный случайности нужно приписать роковой выстрел». Версия о распечатанном письме приобрела к 90-м годам такие права достоверности, что Д.Оболенский ввёл её в свою статью о Мартынове в Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона…

Брокгауза и И. А. Ефрона…

Сам А.А.Столыпин, всё время бывший рядом с Лермонтовым в его последнее лето в Пятигорске, не проронил о дуэли ни слова. Никогда. Никому. Он только сделал одну очень важную вещь. Перевёл именно роман «Герой нашего времени» именно на французский язык. Госпожа Адель Оммер де Гелль, напротив, запретила свою книгу о путешествии по Югу России к переводу. Мартынов же после дуэли, говорят, сделался мистиком, по-видимому, занимался вызыванием духов, и стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания. Молодёжь его прозвала «Статуей Командора». Но среди своих современников он был более известен лишь как «Мартынов Лермонтовский». Или же, что, наверное, более точно, — «счастливый несчастливец».

Читать полностью в блоге автора — http://museum-tarhany.livejournal.com/7432.html

Фактор бабушки

Наконец, существует и весьма прозаическая версия: Лермонтова привели к гибели недостатки его характера, а он таким сформировался под влиянием властной бабушки, манипулировавшей своим внуком. С одной стороны его баловали с детства, но с другой калечили недостатком настоящей любви. Бабушка хотела видеть его скорее «генералом» чем «писателем». А такой прессинг родительского давления часто толкает на самоубийственные поступки.

С одной стороны его баловали с детства, но с другой калечили недостатком настоящей любви. Бабушка хотела видеть его скорее «генералом» чем «писателем». А такой прессинг родительского давления часто толкает на самоубийственные поступки.

tanja-tank: Настоящий убийца Лермонтова

…Я рассказала, каким образом перверзная Елизавета Алексеевна Арсеньева добилась полного контроля над внуком. Сегодня настало время поговорить о том, в каком духе воспитывался Мишенька у «свято любящей» бабушки.

Арсеньева Елизавета Алексеевна (урожд. Столыпина) (1773-1845гг.), бабушка великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, портрет начала XIX векаА воспитывался он в духе «центропупизма». Близкий друг Лермонтова Святослав Раевский рассказывал, что «жизнь в Тарханах была организована просто — всё ходило кругом да около Миши». Начнем с того, что при мальчике состоял целый штат обслуги: дядька Андрей Соколов, бонна Христина Осиповна, доктор Леви, а в шесть лет к ним присоединился гувернер Жан Капе. Помимо этого, мальчика постоянно тетешкали дворовые девки и ключница Дашка — барынина фаворитка, которая в свое время усердствовала в наше**ывании Марье Лермонтовой небылиц про ее «гулящего» мужа. Окруженный таким хороводом, мальчик рос капризным и избалованным. И это, как мы помним, очень беспокоило его отца, Юрия Петровича Лермонтова…

Помимо этого, мальчика постоянно тетешкали дворовые девки и ключница Дашка — барынина фаворитка, которая в свое время усердствовала в наше**ывании Марье Лермонтовой небылиц про ее «гулящего» мужа. Окруженный таким хороводом, мальчик рос капризным и избалованным. И это, как мы помним, очень беспокоило его отца, Юрия Петровича Лермонтова…

Но мы видим, что «горячо любимый» Мишенька почему-то мечтает, чтобы его «кто-то приласкал, поцеловал и приголубил». То есть, мальчик чувствует эмоциональный и чувственный, кинестетический голод. Странно, да? Но вот такая она, «любовь» нарциссического родителя: ребенку дается «самое лучшее» (причем, мнением ребенка никто не интересуется), но не дается живой эмоции, ласки, настоящего принятия. А настоящее «Я» не принималось. Бабушкина любовь была типично нарциссической: она лепила из Мишеньки внучка из своих фантазий. По воспоминаниям гувернантки Столыпиных, Арсеньева просила Мишеля «не писать стихов», «не заниматься более карикатурами»…

Лермонтов, бесконечно зависимый от бабушки эмоционально (и материально), и не мог жить без ее опеки, и тяготился ею. Поэтому в 1836 году Арсеньева решила вернуться в столицу: «Мишенька упросил меня с ним жить, и так убедительно просил, что не могла же я отказать». Классическое слияние нарциссического дитяти и матери, патологический симбиоз, в котором многие наши «пациенты» живут, пока его не разрывает чья-либо смерть…

Поэтому в 1836 году Арсеньева решила вернуться в столицу: «Мишенька упросил меня с ним жить, и так убедительно просил, что не могла же я отказать». Классическое слияние нарциссического дитяти и матери, патологический симбиоз, в котором многие наши «пациенты» живут, пока его не разрывает чья-либо смерть…

Последние годы жизни Лермонтова проникнуты самодеструктивностью и фатализмом. Его нарциссизм, все более озлокачествляясь, выходит из-под контроля «пациента». Нарастает социальная дезадаптация Лермонтова — непременная спутница нарциссического расстройства личности. Утратив внутренние тормоза, Лермонтов не дорожит даже своей жизнью, прекрасно отдавая себе отчет, по какой высокой цене ему придется расплатиться за очередную «шалость».

Что стоит за этим фатализмом? Я думаю, во-первых, грандиозное самомнение. Лермонтов словно чувствует свою особую сохранность. Ведь он гений, не чета этим посредственностям — значит, некие силы уберегут его от любой опасности, пожертвуют ими, формально правыми, ради него, неправого, но гениального. Во-вторых, постоянное испытание этой сохранности дает мертвой душе Лермонтова возможность пережить невероятно острые ощущения. Пронесет — не пронесет? А сейчас? А если вот так попробовать?..

Во-вторых, постоянное испытание этой сохранности дает мертвой душе Лермонтова возможность пережить невероятно острые ощущения. Пронесет — не пронесет? А сейчас? А если вот так попробовать?..

Мог ли Лермонтов остановиться в какой-то момент, обратить программу самоуничтожения вспять? Опираясь на современные знания о нарциссизме и его практически невозможной коррекции, я говорю, что нет. Но Владимир Соловьев считает, что Лермонтов мог бы сделать это, если бы обуздал своего главного демона — гордыню. Которая зиждилась на вбитом бабушкой осознании своей грандиозности, великого предназначения…

Известие о гибели внука застало Арсеньеву в конце июля 1841-го в столице, где она хлопотала о возвращении его из ссылки. Она оплакивала его так, что у нее ослабели веки — так, что она не могла их поднять. У нее даже временно отнялись ноги. Когда в августе 1841-го Арсеньева вернулась в Тарханы, последовали репрессии в отношении фамильной иконы Спаса Нерукотворенного, которым Елизавету Алексеевну благословил еще ее дед. Теперь же она приказала отнести образ в большую каменную церковь, произнеся при этом: «И я ли не молилась о здравии Мишеньки этому образу, а он все-таки его не спас»…

Теперь же она приказала отнести образ в большую каменную церковь, произнеся при этом: «И я ли не молилась о здравии Мишеньки этому образу, а он все-таки его не спас»…

Елизавета Алексеевна пережила внука на четыре года. Она умерла в 1845 году. Ее богатство, с помощью которого она всю жизнь манипулировала близкими, отошло брату Афанасию Алексеевичу Столыпину…

Читать полностью в блога автора — http://tanja-tank.livejournal.com/23052.html

Сколько было полных лет Михаилу Лермонтову когда он погиб?

Сколько было полных лет Михаилу Лермонтову когда он погиб?

Поэт и прозаик Михаил Лермонтов был убит в Пятигорске в возрасте 26 лет на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года. Его смерть по сей день окружена ореолом тайны и продолжает порождать новые слухи. «Газета. Ru» рассказывает подробности гибели самого молодого русского классика.

Сколько лет было Лермонтову когда он лишился матери?

Мария Михайловна, мать будущего поэта, умерла от чахотки в 22 года, когда Лермонтову было три года.

Сколько лет было Лермонтову когда он написал свое первое стихотворение?

Первое стихотворение он написал, когда ему исполнилось 12 лет, оно было посвящено его первой любви. С осени 1825 года начинаются более или менее постоянные учебные занятия Лермонтова. В 1829 году бабушка перевезла пятнадцатилетнего Михаила в Москву и стала готовить к поступлению в университетский благородный пансион.

Куда поступил Лермонтов в 1828 году?

Проведя детство в поместье бабушки Тарханы (ныне село Лермонтово Пензенской области), Михаил Лермонтов в 1828 году поступил на четвертый курс Благородного пансиона при Московском университете. В 1830-1832 годах учился на нравственно-политическом, а затем на словесном отделениях Московского университета.

Какое учебное заведение поступил Лермонтов в 1830 году?

Московского университета

Где учился Лермонтов с 1828 по 1830?

В 1830-1832 годах учился на нравственно-политическом, а затем на словесном отделениях Московского университета. В 1834 году окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. Был выпущен в звании корнета и направлен в лейб-гвардии Гусарский полк. Писать стихи Лермонтов начал в пансионе в 1828 году.

В 1834 году окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. Был выпущен в звании корнета и направлен в лейб-гвардии Гусарский полк. Писать стихи Лермонтов начал в пансионе в 1828 году.

Как называется имение в котором прошло детство Лермонтова?

Ю. родился в Москве, с самого раннего детства жил в Тарханах Пензенской губернии в имении-усадьбе бабушки. Название Тарханы схожее с Тьматараханью (иностранцы называли — Тьмутаракань).

Что принесло Лермонтову литературную известность?

Первую широкую известность Лермонтову принесло стихотворение «Смерть поэта», посвященное смерти Пушкина. Текст не печатался в газетах и журналах, но ходил по Российской империи в тысячах экземплярах, переписанных от руки. Офицер Лермонтов был арестован, но не посажен в тюрьму, а отправлен в одно помещений Генштаба.

Как называется имение бабушки Лермонтова?

Елизаве́та Алексе́евна Арсе́ньева, урождённая Столы́пина (1773—1845, Тарханы, Пензенская губерния) — бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова со стороны матери. В среде биографов поэта получила титул «самой знаменитой бабушки русской литературы».

В среде биографов поэта получила титул «самой знаменитой бабушки русской литературы».

Сколько раз Лермонтов был в ссылке на Кавказе?

Вышедший из-под опеки бабушки, уже взрослый, Лермонтов трижды приезжал на Кавказ, всегда не по своей воле — это было место его службы, а точнее, ссылки. Первый раз он был сослан в 1837 году за стихотворение «Смерть поэта», посвященное трагической гибели А. С.

Какую роль сыграл Кавказ в жизни М Ю Лермонтова?

В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал основополагающей темой проходящей видимо или невидимо через всю судьбу поэта. Поэт бывал в этих краях неоднократно, начиная с детских лет. … Он провел здесь почти три года в первую 1837 г.

Как связан Кавказ с жизнью Лермонтова?

14-летний Лермонтов пишет поэмы «Черкесы» (1828 г.), «Кавказский пленник» (1828 г.) … Все эти произведения имеют отношение к Кавказу. После гибели Пушкина Лермонтов пишет стихотворения на смерть великого поэта, за что вскоре отправляется в ссылку на Кавказ (в 1837 г.).

После гибели Пушкина Лермонтов пишет стихотворения на смерть великого поэта, за что вскоре отправляется в ссылку на Кавказ (в 1837 г.).

Сколько раз Лермонтов был на дуэли?

За свою короткую, 27-летнюю жизнь Лермонтов дважды стоял у барьера: 18 февраля 1840 года в Петербурге и 15 июля 1841 года в Пятигорске. В наказание за первую дуэль Лермонтов был повторно сослан на Кавказ. (Первая ссылка последовала за стихотворение «На смерть поэта»). Вторая дуэль закончилась его смертельным ранением.

Почему была дуэль Лермонтова?

Причиной же стал язвительный характер поэта и его острый язык. Казалось бы, что ссора быстро угасла, но Мартынов, задетый за живое фразой Лермонтова, разгневан был достаточно сильно. Ближайший друг Мартынова, Глебов упрашивал его отказаться от поединка.

Что случилось с Мартыновым после дуэли?

После убийства поэта, Мартынова разжаловали, лишили состояния и прав, а также заключили в крепость, находившуюся в Крыме. Позже заключение сменили на длительную (в некоторых источниках упоминается — 15 лет) церковную службу. Спустя 4 года епитимью отменили и отпустили Николая Соломоновича Мартынова на свободу.

Позже заключение сменили на длительную (в некоторых источниках упоминается — 15 лет) церковную службу. Спустя 4 года епитимью отменили и отпустили Николая Соломоновича Мартынова на свободу.

Почему Мартынов убил Лермонтова?

В Пятигорске был убит поэт Михаил Лермонтов. … Лермонтов называл его в шутку «мартышкой», зная о том, что у Мартынова плохо с чувством юмора. Говорят, такая насмешка и могла стать для Лермонтова роковой. По другой версии, причиной дуэли стала зависть Мартынова к поэту.

Кто убил Мартынова?

1843 г. Никола́й Соломо́нович Марты́нов (9 октября 1815 — 25 декабря 1875) — отставной майор, убивший на дуэли М. Ю. Лермонтова.

Как умер композитор Евгений Мартынов?

3 сентября 1990 г.

Кто написал песню Яблони в цвету?

Яблони в цвету — Евгений Мартынов (муз. Е. Мартынов стихи И. Резник)

Где похоронен Евгений Мартынов скажите пожалуйста?

Кунцевское Кладбище, Москва, Россия

Сколько лет Евгению Мартынову?

42 года (1948 г. –1990 г.)

–1990 г.)

Где родился Евгений Мартынов?

Камышин, Россия

Кто написал песню Лебединая верность?

Евгений Мартынов

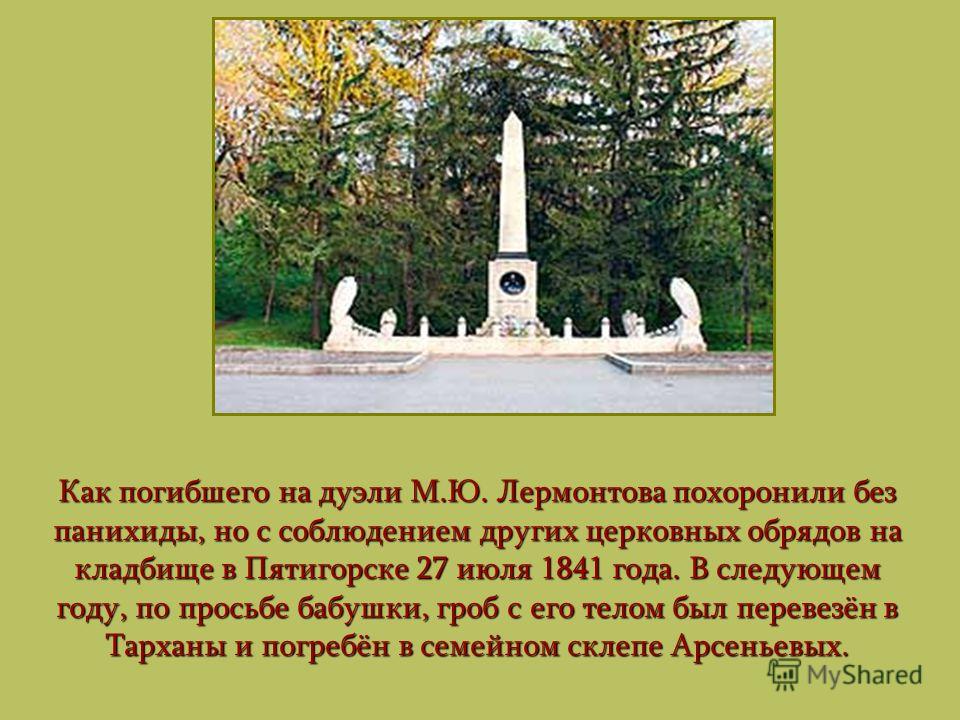

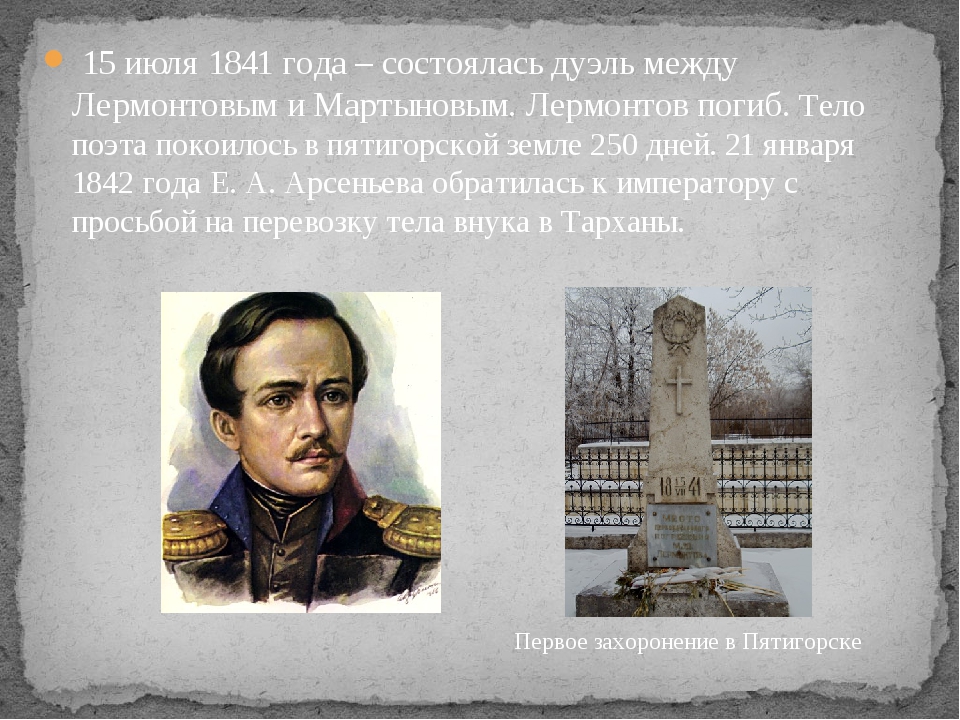

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА

Первоначальное захоронение великого русского поэта Михаила Лермонтова предположительно находилось в центральной части старого городского кладбища. Это скромное надгробие. Поручик Лермонтов, убитый на дуэли, был похоронен на этом кладбище 17 июля 1841 г. «при слиянии всего Пятигорска». «Меня ждет кровавая могила, могила без молитв и без креста…» — так пророчил себе Лермонтов свою смерть, как православная церковь видела убитых на дуэли самоубийцами.

«По церковным записям лейтенанта Лермонтова не совершали погребального обряда», и на его могиле была установлена простая каменная плита с надписью: «Михаил». Тело поэта пролежало в Пятигорской земле 250 дней, а 27 марта 1842 года слуги бабушки поэта, Е.А. Арсеньева, по личному разрешению царя, взяла на себя инициативу и замаслила гроб с телом Лермонтова в фамильном склепе в селе Тарханы. Предполагается, что надгробие было сброшено в могильную яму за ненадобностью и закопано.

Предполагается, что надгробие было сброшено в могильную яму за ненадобностью и закопано.

Через шестьдесят лет после смерти поэта, в июне 1901 года, пятигорский лесничий Федор Гневьев предложил «увековечить первоначальное место захоронения поэта на Пятигорском кладбище».

Комиссия по увековечиванию памяти М. Лермонтова приняла решение «точно определить место захоронения поэта, посадить там дерево, огородить его деревянным забором и поставить медную доску».

Живые свидетели похорон указывали на разные места; следовательно, точное местонахождение не было определено.

После обсуждений было решено установить надгробие возле склепа Шан-Гурей, родственников поэта.

Несмотря на масштабный сбор средств, собрать не удалось, и местный подрядчик-бетонщик Шульц предложил свои деньги для изготовления надгробия.

Воздвигли насыпь с бетонной лестницей, расширили землю, замостили и обнесли деревянным забором. В центре был установлен скромный 5-метровый бетонный обелиск, украшенный крестом и венком, а посередине была высечена дата смерти Лермонтова.