Что открыл Семен Дежнев — История и этнология. Факты. События. Вымысел. — LiveJournal

Что открыл Семен Дежнев

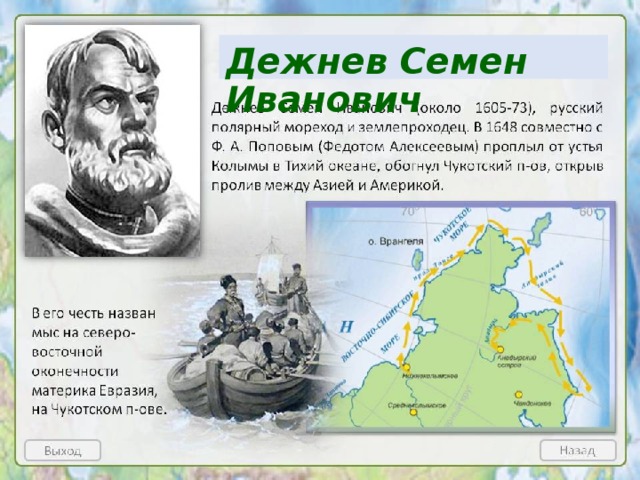

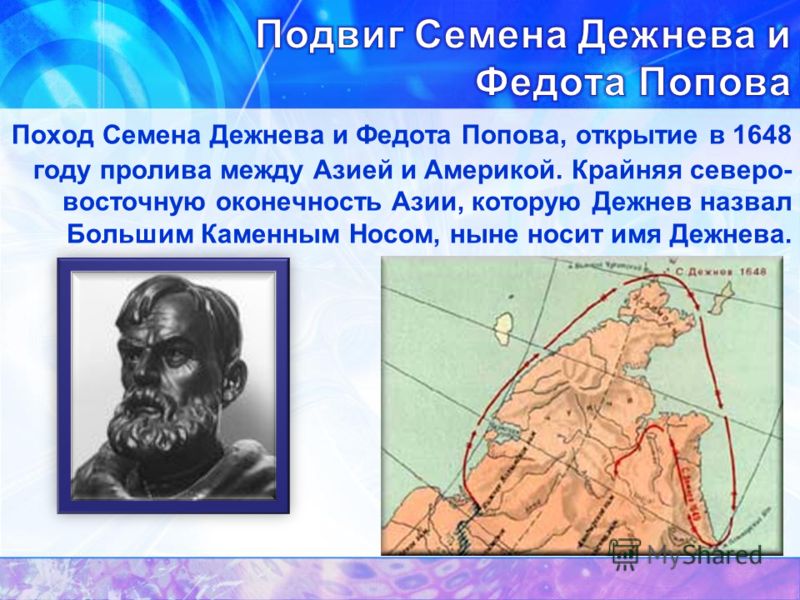

Дежнев Семен Иванович (около 1605 г. — смерть 1673 г.) — русский полярный землепроходец, мореход-первооткрыватель, казачий атаман, исследователь Северной и Восточной Сибири, Северной Америки. Первый из известных европейских мореплавателей, в 1648 году, на 80 лет раньше, чем Витус Беринг, открыл пролив между Азией и Северной Америкой (сейчас Берингов пролив) и основал первое на Чукотке российское поселение — Анадырский острог. Именем Дежнева названы мыс, который является северо-восточной оконечностью Евразии, остров в море Лаптевых, острова в архипелаге Норденшельда (Карское море) и прочие географические объекты.

Ранние годы

Сведения о Дежневе есть только с 1638 по 1671 гг. Выходец из крестьян-поморов, родился в Великом Устюге; когда Семен Иванович попал в Сибирь — неизвестно. В Сибири он вначале служил в Тобольске, а после в Енисейске, откуда в 1638 г. перебрался в Якутский острог, только что основанный по соседству с еще непокоренными племенами инородцев.

перебрался в Якутский острог, только что основанный по соседству с еще непокоренными племенами инородцев.

Казачья служба

Служба в Якутске первых пару лет была трудной. Семен Дежнев был рядовым казаком, скромное жалованье не выплачивали годами. Служивым людям не на что было «платьишка и обувь купить». Дежнев стал заниматься пушным делом и обзавелся хозяйством. В скором времени он женился на якутке Абакаяде Сючю. От этого брака у него родился сын Любим, который со временем также станет нести казачью службу в Якутске.

Сбор ясака казаками.

Начиная с 1640 г. Семен неоднократно принимал участие в походах по Восточной Сибири. В этих походах он чаще всего бывал сборщиком ясака (сборщик налога главным образом пушниной), при этом нередко ему доводилось примирять враждовавшие между собою племена. Вся служба Дежнева в Якутске — нередко была связана с опасностью для жизни; за 20 лет службы здесь он был 9 раз ранен.

1641 год — Семен Иванович, с партией в 15 человек, собрал ясак на реке Яне и смог доставить его в Якутск, выдержав по дороге схватку с шайкой из 40 человек. 1642 год — он вместе с Стадухиным был отправлен для сбора ясака на реке Оемокон (сейчас Оймякон), откуда он спустился в реку Индигирку, а по ней вышел в Ледовитый океан, затем достиг реки Алазеи и Колымы. Так летом 1643 г. Дежнев в составе отряда землепроходцев под командованием Михаила Стадухина открыл реку Колыму.

1642 год — он вместе с Стадухиным был отправлен для сбора ясака на реке Оемокон (сейчас Оймякон), откуда он спустился в реку Индигирку, а по ней вышел в Ледовитый океан, затем достиг реки Алазеи и Колымы. Так летом 1643 г. Дежнев в составе отряда землепроходцев под командованием Михаила Стадухина открыл реку Колыму.

Открытие Берингова пролива

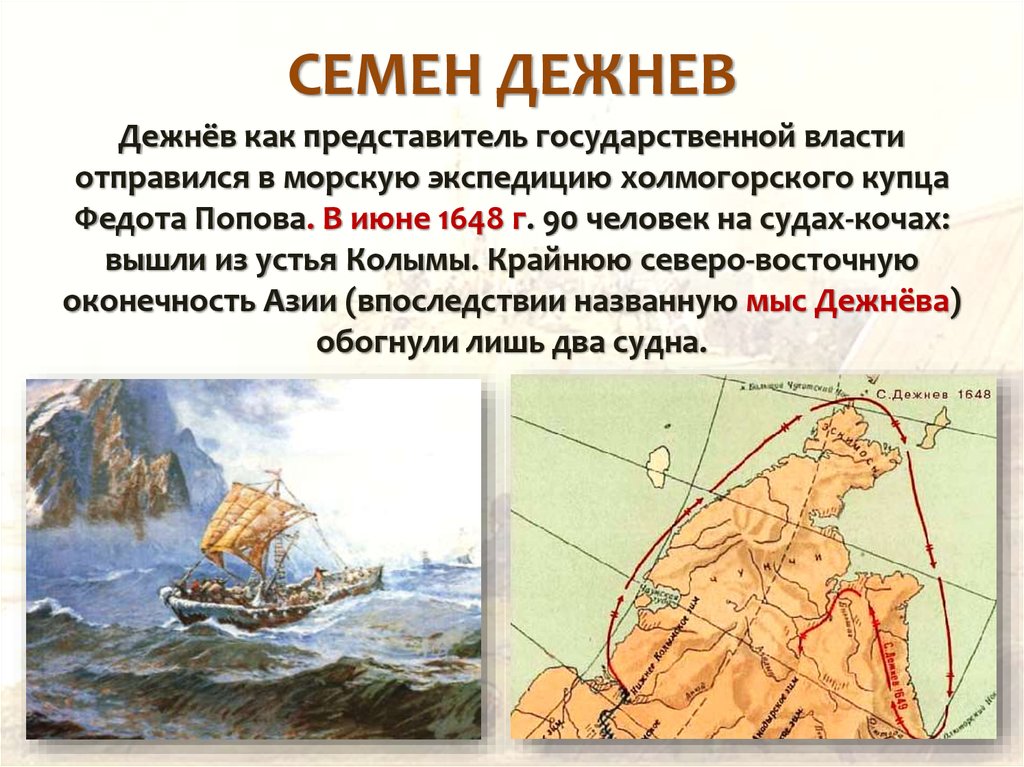

На Колыме Семен прослужил до лета 1647 года, а после был включен как сборщик ясака в промысловую экспедицию Федота Попова. 1648 год, лето — Попов и Дежнев на 7-и кочах вышли в море.

Экспедиция вышла в море в составе 90 человек. Часть ее в скором времени отделилась, но три коча, с Дежневым и Поповым, продолжали держать путь на восток, в августе свернули на юг, а в начале сентября вступили в Берингов пролив. Дальше им довелось обогнуть «Большой каменный нос», где разбило один из кочей, а 20 сентября какие-то обстоятельства вынудили их пристать к берегу, где в битве с чукчами был ранен Ф. Попов и единственным начальником остался Дежнев.

Пройдя пролив и, конечно, даже и не понимая всей значимости своего открытия, Дежнев пошел со спутниками дальше на юг, вдоль берегов; но бури разбили последние два коча и носили Дежнева по морю, пока его не выбросило на берег.

Под «Большим каменным носом» Дежнева следует подразумевать мыс Чукотский, как единственный, местоположение которого подходит к описанию морехода. Это обстоятельство, вместе с указанием Семена Ивановича (в челобитной 1662 г.), что коч его был выброшен «за Анадырь реку», утверждает за Семеном Ивановичем Дежневым несомненно честь первого исследователя пролива, названного Джеймсом Куком проливом Беринга только по неведению о подвиге Дежнева.

Основание Анадырского острога

Потерпев крушение, Дежнев в течении десяти недель шел с 25 сотоварищами к устью реки Анадырь, где погибло еще 13 человек, а с остальными он перезимовал здесь и летом 1649 г., на вновь выстроенных лодках, поднялся по реке на 600 километров, до первых поселений инородцев, которых и объясачил. Тут, на среднем течении реки Анадырь, устроили зимовье, названное в последствии Анадырским острогом. 1650 год — сюда прибыла, сухим путем, партия русских из Нижне-Колымска; этим путем, более удобным, чем морской, воспользовался и Дежнев (1653 г.), для отсылки в Якутск собранной им моржовой кости и «мягкой рухляди».

Тут, на среднем течении реки Анадырь, устроили зимовье, названное в последствии Анадырским острогом. 1650 год — сюда прибыла, сухим путем, партия русских из Нижне-Колымска; этим путем, более удобным, чем морской, воспользовался и Дежнев (1653 г.), для отсылки в Якутск собранной им моржовой кости и «мягкой рухляди».

Дальнейшая судьба морехода. Смерть

1659 год — Семен Иванович сдал команду над Анадырским острогом и служилыми людьми, но не покидал край еще до 1662 г., когда возвратился в Якутск. В Якутск он доставил большой груз «костяной казны». С этой кладью морехода отправили в Москву, он прибыл туда в январе 1664 г. В Москве, в Сибирском приказе Дежнев смог выхлопотать себе жалованье за многие годы службы в Восточной Сибири. Указом царя было решено: «…за ево, Сенькину, службу и за прииск рыбья зуба, за кость и за раны поверстать в атаманы».

Возвратившись в Восточную Сибирь, землепроходец служил какое-то время в зимовьях на реках Оленек, Вилюй и Яна.

1671 год, декабрь — он второй раз приехал из Якутска в Москву, в этот раз с «соболиной казной». В столице он задержался, по-видимому, заболел. В Москве он и скончался в 1673 г.

В столице он задержался, по-видимому, заболел. В Москве он и скончался в 1673 г.

Памятник С. И. Дежневу.

Значение открытий

Основная заслуга полярного землепроходца в том, что им был открыт проход из Ледовитого в Тихий океан. Мореходом был описан этот путь и составлен его подробный чертеж. Несмотря на то что карты, разработанные Семеном Ивановичем, были очень упрощенные, с примерными расстояниями, они имели большое практическое значение. Пролив, открытый Семеном Ивановичем, стал точным свидетельством того, что Азия и Америка разделены морем. Кроме того, экспедиция под руководством Семена Дежнева впервые добралась до устья реки Анадырь, где были открыты залежи моржей.

1736 год — в Якутске впервые были обнаружены позабытые доклады Дежнева. Из них ясно, что мореплаватель не видел берегов Америки. Надо заметить, что через 80 лет после Дежнева в южной части пролива побывала экспедиция Беринга, подтвердившая открытие Семена Ивановича. 1778 год — в этих краях побывал Джеймс Кук, который знал, как упоминалось выше, лишь о экспедиции Беринга первой половины XVIII столетия. Именно по предложению Кука этот пролив был назван Беринговым.

Именно по предложению Кука этот пролив был назван Беринговым.

Источник:

http://shtorm777.ru https://salik.biz/articles/40864-chto-otkryl-semen-dezhnev.html

Tags: биографии, искусство и культура, история

Северная одиссея Семёна Дежнева — Общество «Царьград»

Автор:

Николай Сычев.

28 июня 1648 года служилый человек Семен Дежнев отправился в море из устья реки Колымы. Во время этого плавания был открыт Северный морской путь.

В XVII веке, после завоевания Сибирского ханства, процесс освоения земель за Уральскими горами развернулся полным ходом. Современному человеку сложно представить, с какими трудностями столкнулись первопроходцы в этих местах. Полностью неизученные пространства, населенные народами, находящимися на совсем ином уровне развития, к тому же, враждебно настроенными к пришельцам с Запада, и, конечно, более чем суровые климатические условия. Все это требовало от первопроходцев мужества, решительности и находчивости. Они вряд ли осознавали, насколько масштабные открытия они совершают, но прекрасно понимали, что исполняют поручение своего Государя, на верность которому целовали крест. Сегодня имена большинства первопроходцев так или иначе сохранены в народной памяти в виде географических названий или в литературных и научных произведениях. Кроме того, некоторые из них оставили после себя значительные труды, которые способствовали последующему становлению географии как науки. Одним из наиболее заметных русских первопроходцев XVII века был Семен Иванович Дежнев, имя которого носит крайняя восточная точка Евразии – мыс Дежнева.

Они вряд ли осознавали, насколько масштабные открытия они совершают, но прекрасно понимали, что исполняют поручение своего Государя, на верность которому целовали крест. Сегодня имена большинства первопроходцев так или иначе сохранены в народной памяти в виде географических названий или в литературных и научных произведениях. Кроме того, некоторые из них оставили после себя значительные труды, которые способствовали последующему становлению географии как науки. Одним из наиболее заметных русских первопроходцев XVII века был Семен Иванович Дежнев, имя которого носит крайняя восточная точка Евразии – мыс Дежнева.

Достоверных данных о месте рождения Семена Дежнева до сих пор нет. По наиболее распространенной версии он родился в Великом Устюге в 1605 году, по другой – в одном из сел на реке Пинеге. Очевидно только то, что этот человек вырос в суровых условиях Русского Севера и был достаточно подготовлен к своим будущим экспедициям. В 1630-х гг. Дежнев появился в Сибири, где служил казаком в Тобольске и Енисейске. Одной из его обязанностей был сбор ясака с коренных жителей Сибири. Это предприятие нередко таило в себе реальную опасность для жизни. В одном из таких походов отряд, в котором входил Дежнев, попал в засаду тунгусов. Завязался бой, в котором наш герой получил несколько ранений. В следующем году он в отряде под командованием Михаила Стадухина вновь занялся сбором ясака. В 1643 году этот отряд открыл реку Колыму, на которой было основано Колымское зимовье, в будущем выросшее в город Среднеколымск. Вскоре часть казаков отправились в Якутск вместе с собранным ясаком, а Дежнев вместе с 13 людьми остался зимовать в Колымском острожке. В ходе зимовки ему пришлось выдержать осаду со стороны юкагиров.

Одной из его обязанностей был сбор ясака с коренных жителей Сибири. Это предприятие нередко таило в себе реальную опасность для жизни. В одном из таких походов отряд, в котором входил Дежнев, попал в засаду тунгусов. Завязался бой, в котором наш герой получил несколько ранений. В следующем году он в отряде под командованием Михаила Стадухина вновь занялся сбором ясака. В 1643 году этот отряд открыл реку Колыму, на которой было основано Колымское зимовье, в будущем выросшее в город Среднеколымск. Вскоре часть казаков отправились в Якутск вместе с собранным ясаком, а Дежнев вместе с 13 людьми остался зимовать в Колымском острожке. В ходе зимовки ему пришлось выдержать осаду со стороны юкагиров.

Вскоре Колымский острог стал одной из отправных точек изучения Чукотки. В 1648 году здесь была снаряжена еще одна экспедиция. До сих пор нет точного ответа, кто руководил этим предприятием. Принято считать, что возглавил экспедицию Семен Дежнев, будучи служилым человеком, а его соратник Федот Попов, будучи лицом частным, занимался лишь организационными вопросами. Всего в состав экспедиции вошло 90 человек, которые на 7 кочах вышли в плавание. Разумеется, не обошлось без потерь – бурные воды поглощали один корабль за другим. Два судна разбились о льды, еще два были унесены во время бури.

Всего в состав экспедиции вошло 90 человек, которые на 7 кочах вышли в плавание. Разумеется, не обошлось без потерь – бурные воды поглощали один корабль за другим. Два судна разбились о льды, еще два были унесены во время бури.

«Носило меня по морю после Покрова Пресвятой Богородицы всюду неволею и выбросило на берег в передний конец за Анадыр-реку, а было нас на коче всех 25 человек и пошли мы все в гору, сами пути не знаем, холодны и голодны, наги и босы <…> Осталось нас от двадцати пяти человек всего двенадцать, и пошли мы в судах вверх по Анадыру-реке и шли до анаульских людей, взяли два человека за боем и ясак с них взяли…» — вспоминал Дежнев. Этот текст был записан с его слов по возвращении из экспедиции и представлял собой отписку, которая была подана якутскому воеводе Ивану Павловичу Акинфову. По этому документу историки смогли в некоторой мере реконструировать те далекие события лета 1648 года, когда судно Дежнева дрейфовало в Чукотском море.

В сентябре 1648 года коча, на которой плыл Дежнев, обогнула крайнюю восточную точку Евразии, ныне носящую имя первооткрывателя. В то же время коча Попова исчезла во время бури, и под командованием Дежнева осталось лишь 24 человека, которые ютились на одном судне. Однако их плавание так же скоро закончилось – корабль Дежнева потерпел крушение в Олюторском заливе. Оставшиеся в живых путешественники двинулись к реке Анадырь, где им пришлось разделиться. Дежнев выделил 12 человек и отправил их на поиски туземцев, у которых можно было взять пропитание. Уже через три недели они вернулись с пустыми руками, по пути потеряв от усталости и голода 9 человек. Ситуация стала поистине критической — людям Дежнева не оставалось ничего, как устроить зимовку на берегу реки Анадырь. К весне отряд насчитывал лишь 12 человек – несколько человек умерли от цинги. Дежнев решил отправиться вверх по течению Анадыря, где в конце концов удалось найти туземцев-анаулов. Летом 1649 года люди Дежнева основали Анадырский острог, где они и провели зиму 1649—1650 гг. Весной 1650 года отряд Дежнева был обнаружен людьми казака Семена Мотора, который искал сухопутный путь между Анадырем и Колымой.

В то же время коча Попова исчезла во время бури, и под командованием Дежнева осталось лишь 24 человека, которые ютились на одном судне. Однако их плавание так же скоро закончилось – корабль Дежнева потерпел крушение в Олюторском заливе. Оставшиеся в живых путешественники двинулись к реке Анадырь, где им пришлось разделиться. Дежнев выделил 12 человек и отправил их на поиски туземцев, у которых можно было взять пропитание. Уже через три недели они вернулись с пустыми руками, по пути потеряв от усталости и голода 9 человек. Ситуация стала поистине критической — людям Дежнева не оставалось ничего, как устроить зимовку на берегу реки Анадырь. К весне отряд насчитывал лишь 12 человек – несколько человек умерли от цинги. Дежнев решил отправиться вверх по течению Анадыря, где в конце концов удалось найти туземцев-анаулов. Летом 1649 года люди Дежнева основали Анадырский острог, где они и провели зиму 1649—1650 гг. Весной 1650 года отряд Дежнева был обнаружен людьми казака Семена Мотора, который искал сухопутный путь между Анадырем и Колымой.

Семен Иванович Дежнев провел в Анадырском остроге еще девять лет, затем отправившись в Якутск. В 1664 году Дежнев прибыл в Москву, где подал челобитную царю, в которой описал свои путешествия. Ему выдали жалование за 19 лет и произвели в казачьи атаманы. В 1670 году Дежнев вновь отправился в Москву, которая и стала его последним пристанищем на земле – исполнив поручение якутского воеводы, первопроходец скончался.

Поделиться ссылкой:

Круиз на мыс Дежнева на Чукотском полуострове

Отправиться на край света — мечта, которая рано или поздно сбывается у каждого. Встаньте на край континента, увидьте бескрайние просторы морей и океанов и поприветствуйте людей в другой части Клобуса. Таких мест в России два: мыс Челюскин на Таймыре и мыс Дежнева на Чукотке. Из этой статьи вы узнаете, как добраться до самой восточной точки Евразии, как можно несколько раз в день менять дату на календаре, встретить китов, моржей и тюленей, побывать в самых отдаленных селениях чукчей и эскимосов и увидеть Аляску!

Где мыс Дежнева?

Мыс Дежнёва – самая восточная точка всей Евразии, расположенная в труднодоступной и труднодоступной части Чукотского полуострова. Его географические координаты: 66°4′45″ с.ш., 169°39′7″ з.д. Сам мыс представляет собой плато высотой 740 метров, на котором расположен старинный маяк с бронзовым бюстом первооткрывателя Семена Дежнева. В хорошую погоду отсюда видно побережье Америки, ведь расстояние от мыса Дежнева до Аляски всего 82 км, а до мыса Принца Уэльского, самой западной точки Америки, 86 км.

Его географические координаты: 66°4′45″ с.ш., 169°39′7″ з.д. Сам мыс представляет собой плато высотой 740 метров, на котором расположен старинный маяк с бронзовым бюстом первооткрывателя Семена Дежнева. В хорошую погоду отсюда видно побережье Америки, ведь расстояние от мыса Дежнева до Аляски всего 82 км, а до мыса Принца Уэльского, самой западной точки Америки, 86 км.

Добраться до мыса Дежнева можно как морским, так и воздушным транспортом с несколькими транзитными остановками. Из-за огромной территории, сложного рельефа и отсутствия транспортной инфраструктуры морской и воздушный транспорт являются единственными средствами передвижения на полуострове. Самый комфортный способ добраться до мыса Дежнева — отправиться в круиз вдоль побережья Чукотки.

Лодки до мыса также отправляются из поселка Лаврентия, куда нужно лететь из Анадыря местными авиалиниями. Как вариант, можно покататься на вездеходах или прилететь на вертолете из Лаврентии в ближайший к мысу поселок Уэлен, а далее пройти пешком 10 км до точки. Другими словами, наша рекомендация – выбирать поездку на мыс Дежнёва с продуманной и заранее организованной логистикой, чтобы не застревать и не тратить время на ожидание транспорта.

Другими словами, наша рекомендация – выбирать поездку на мыс Дежнёва с продуманной и заранее организованной логистикой, чтобы не застревать и не тратить время на ожидание транспорта.

Внимание! Советуем не приобретать обратные билеты из Анадыря в Москву заранее, планируя поездку на мыс Дежнева. Лучше бронировать места на ближайший рейс или брать возвратные билеты. Погода на Чукотке крайне непредсказуема. Так что, попав в населенные пункты на восточном побережье полуострова, можно застрять там на пару дней. Поэтому все наши туры на мыс Дежнева включают дополнительные дни на случай непогоды.

Открытие мыса Дежнева

Самая восточная точка Евразии, как и пролив между двумя континентами, был открыт Семеном Дежневым в 1648 году. Однако пролив назван в честь другого мореплавателя — Витуса Беринга, а Сам мыс долгие годы был известен как «Восточный». Как это произошло, и почему мысу вернули имя его первооткрывателя?

Семену Дежневу было 17 лет, когда он начал плавать на торговых судах по Северному морскому пути в Мангазею, первую русскую торговую колонию за Полярным кругом.

В 1648 году во время Чукотской экспедиции поморы (самобытное этнографическое и этнорелигиозное население Белого моря и северных рек) на деревянных парусниках «Кох» под предводительством Дежнева ушли с Колымы в Северный Ледовитый океан. Они обогнули берег и увидели скалистый мыс, который назвали «Большой каменный нос». Из семи кочей, принимавших участие в экспедиции, мыс удалось преодолеть только трем судам. Однако во время этого сложнейшего плавания команда Дежнева сделала важное географическое открытие. То, чего европейские мореплаватели искали несколько столетий — пролив между Азией и Америкой действительно существует, что доказывает возможность плавания из Европы в Азию по Северному морскому пути!

Но почему пролив был назван в честь Витуса Беринга, открывшего его всего каких-то 80 лет после Дежнева? К сожалению, записи об открытиях Семена Дежнева затерялись в якутской тюрьме. Поэтому просвещенная Европа и Россия ничего не знали о проливе до тех пор, пока в 1728-1729 годах не состоялась Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. Более того, мыс обнаруживали даже дважды. В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук проплыл туда и нанес на карту самую восточную точку Евразии, назвав ее «Мыс Восточный». Это название сохранялось в течение 120 лет, пока Русское географическое общество официально не переименовало его в «Мыс Дежнева» в 189 г.8.

Поэтому просвещенная Европа и Россия ничего не знали о проливе до тех пор, пока в 1728-1729 годах не состоялась Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. Более того, мыс обнаруживали даже дважды. В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук проплыл туда и нанес на карту самую восточную точку Евразии, назвав ее «Мыс Восточный». Это название сохранялось в течение 120 лет, пока Русское географическое общество официально не переименовало его в «Мыс Дежнева» в 189 г.8.

Путешествия на мыс Дежнева

Практически все туры и круизы на Чукотку с RussiaDiscovery включают посещение мыса Дежнева. Крайнюю восточную точку континента также стоит посетить из-за деревни Уэлен у мыса, которая является самым восточным поселением континента. Более того, эта деревня эскимосов и чукчей считается древнейшим поселением на всем полуострове. Примерный возраст Уэлена — 2000 лет!

Что еще интересного вас ждет во время «Путешествия на мыс Дежнева»?

- прогулка по самому восточному населенному пункту Евразии, а также отправка открыток с края континента;

- посещение китобойной столицы России — поселка Лорино;

- наблюдение за моржами, тюленями, китами и крупными колониями птиц;

- купание в горячих источниках у д.

Лорино;

Лорино; - морская рыбалка в Анадыре и дегустация местных деликатесов;

- знакомство с культурой, традициями и бытом чукчей и эскимосов;

- посещение отдаленных чукотских деревень и прогулка по заброшенному китобойному поселку Наукан;

- экспедиция с ночевкой на острове Ратманов, расположенном на границе России и США.

Для тех, кто хочет отправиться на Чукотку с комфортом, мы предлагаем круиз «Экспедиция на остров Врангеля». Это 15-дневное путешествие пройдет на судне ледового класса Spirit of Enderby. Во время поездки вам не придется менять место проживания или транспорт с одного на другое.

Кроме того, в ходе этой экспедиции мы посетим природный заповедник «Остров Врангеля», охраняемый ЮНЕСКО, а также сможем пересечь линию перемены дат, которая проходит между островами Диомида. Их еще в шутку называют островами «Завтра» и «Вчера». Итак, что может быть лучше, чем побывать на краю света и совершить путешествие в календарное будущее и прошлое всего за одну экспедицию?

Хотите попасть в самые отдаленные уголки России? Просмотрите нашу коллекцию круизов. Мы будем рады рассказать вам подробности и ответить на все ваши вопросы, просто позвоните по телефону +7 (495) 800-8-800 или напишите нам на [email protected]

Мы будем рады рассказать вам подробности и ответить на все ваши вопросы, просто позвоните по телефону +7 (495) 800-8-800 или напишите нам на [email protected]

Журнал «Экспедиция» — Музей Пенсильвании

На протяжении большей части своей истории полуостров Камчатка на удаленном северо-востоке России оставался малоизвестным внешнему миру. Первые европейцы, ступившие на Камчатку, Семен Дежнев и Федот Алексеев, прибыли сюда в середине 1600-х годов, а первое постоянное поселение было основано в 1668 году Владимиром Атласовым. Хотя с тех пор русские постоянно присутствовали на Камчатке, никто ничего не знал о ее географическом отношении к остальному миру.

Истоки исследования

В 1730-х годах Петр Великий поручил Витрусу Берингу определить, существует ли пролив между Евразией и Америкой, и нанести на карту северо-восточные территории России. Путешествия Беринга по северной части Тихого океана показали, что полуостров Камчатка простирается на юг от Чукотки, области, расположенной прямо напротив Аляски через Берингов пролив, и направлен вниз к самому северному из островов Кириле, которые сами вели вниз к Японскому архипелагу. Беринг также обнаружил, что Алеутские острова простираются через северную часть Тихого океана от юго-запада Аляски к полуострову, заканчиваясь Командорскими островами в российских территориальных водах.

Беринг также обнаружил, что Алеутские острова простираются через северную часть Тихого океана от юго-запада Аляски к полуострову, заканчиваясь Командорскими островами в российских территориальных водах.

В составе позднейшей Второй Камчатской экспедиции натуралист Степан Крашенинников путешествовал по полуострову и начал записывать историю и культуру местных племен. Его изданные отчеты об этих путешествиях были первыми книгами, в которых описывались коренные народы Камчатки, и послужили ориентиром для всех последующих этнографических работ, проводившихся там.

Некоторое время спустя, в конце 19-го и начале 20-го веков, Франц Боас возглавил серию совместных российско-американских экспедиций в этот регион на северо-востоке Сибири для изучения биологических и культурных взаимоотношений между северо-восточными сибиряками и коренными американцами. Во время этих экспедиций, известных под общим названием Северо-Тихоокеанская экспедиция Джесупа [JNPE], Боас и его коллеги получили огромное количество данных о культурах, языках и биологии коренных народов региона. До недавнего времени большая часть информации оставалась неисследованной и общедоступной.

До недавнего времени большая часть информации оставалась неисследованной и общедоступной.

Молекулярно-этнографические исследования

Используя эти исторические и этнографические исследования в качестве ориентира в наших исследованиях, мы с коллегами начали молекулярно-антропологический анализ коренных народов Камчатки. Нас интересовало, откуда произошли палеоазиатоязычные коряки и ительмены, когда их предки прибыли на Камчатку, как они связаны с другими этническими группами региона (чукчами, эвенами, якутами, айнами) и каково их отношение к Население коренных американцев было. Мы также хотели оценить влияние русской колонизации на размер и разнообразие камчатского населения, поскольку войны и болезни уничтожили его почти так же, как контакты с европейцами повлияли на коренные народы Америки. Короче говоря, наше исследование было разработано для изучения доисторических и исторических влияний на модели генетической изменчивости коренных народов Камчатки и сопоставления наших генетических данных с другими этнографическими, археологическими и культурными данными из этого региона для реконструкции истории его населения.

Местная жизнь в Северо-Камчатском крае

В пределах Корякского автономного округа (КАО), северной части Камчатской области, существует относительно немного значительных сообществ. Крупнейшие города Палана, Оссора, Тигиль, Каменское, Тиличики — численность населения исчисляется не более чем тысячами. Все эти города являются центрами четырех районов, входящих в состав КАР (Пенжинский, Тигильский, Карагинский, Олюторский), кроме Паланы, которая является столицей всего этого административного района. Остальные населенные пункты в КАР представляют собой небольшие деревни, расположенные в основном вдоль рек полуострова, и насчитывают от 300 до 500 жителей, многие из которых являются коренными жителями.

Наши полевые исследования на Камчатке завели нас по обе стороны полуострова. В 1993 году мы работали в поселках Карага и Тымлат Карагинского района Берингова побережья, а в 1996 году – в поселках Воямполка и Ковран Тигильского района побережья Охотского моря. Тымлат, село с населением около 350 человек, расположено вдоль реки Тымлат, впадающей в Берингово море. Расположение этого и подобных селений вокруг полуострова обеспечивало корякам и ительменам доступ к речным и морским ресурсам. Однако с 19С 50-х по 1980-е годы советское правительство закрыло многие небольшие поселения во внутренних районах полуострова и переселило их жителей в прибрежные деревни. Оказавшись там, коренные народы были организованы в оленеводческие или рыболовецкие кооперативы и подверглись большему политическому контролю со стороны местных властей. Советскому правительству также было легче снабжать прибрежные деревни по морю.

Расположение этого и подобных селений вокруг полуострова обеспечивало корякам и ительменам доступ к речным и морским ресурсам. Однако с 19С 50-х по 1980-е годы советское правительство закрыло многие небольшие поселения во внутренних районах полуострова и переселило их жителей в прибрежные деревни. Оказавшись там, коренные народы были организованы в оленеводческие или рыболовецкие кооперативы и подверглись большему политическому контролю со стороны местных властей. Советскому правительству также было легче снабжать прибрежные деревни по морю.

За время работы на Камчатке мы многое узнали о коренных народах и русских, проживающих в этом районе Сибири. Мы получили большую часть этой информации, просто путешествуя с людьми, куда бы они ни направлялись в любой день. Среди прочего, эти экскурсии привели нас к рыбацким стоянкам, кладбищам, администрации, местным музеям, домам людей и бане, которая оказалась особенно хорошим местом, чтобы собрать лакомые кусочки информации о последних событиях и местных политика.

Иногда люди просто заходили в гости, например, коряк из Тымлата, который хотел продать мне довольно свежую голову горного барана, журналист/поэт из Паланы, который хотел написать рассказ о нашем исследовательском проекте для местного бумаги, и украинский охотник из Оссоры, который хотел встретиться с американцем, чтобы тот помог ему достать каталог Кабелы.

Поскольку во время наших визитов было лето, многие занимались ловлей лосося. В июле и августе некоторые виды тихоокеанских лососей возвращаются на Камчатку для нереста в различных реках полуострова. Неудивительно поэтому, что многие аспекты корякской и ительменской культур ориентированы на промысел как лосося из океана, так и пресноводного сига, обитающего в реках Камчатки. Ловля лосося не только важна для местного населения как средство к существованию, но и является важной частью экономики во всем северно-тихоокеанском регионе.

В 1993 году мы много времени проводили в рыбацких лагерях вокруг поселка Карага на Беринговом море на полуострове. Во время наших путешествий по этой небольшой территории мы увидели убедительные доказательства того, что традиционный образ жизни коряков постепенно вытесняется русскими культурными обычаями. Вдоль берега, выходящего в Карагинский залив, мы заметили несколько небольших рыбацких хижин, которые коряки использовали в качестве временных убежищ, когда они ловили рыбу в реке и лиманах поблизости, а в заливе работало несколько больших коммерческих рыболовных судов. Присутствие этих российских и японских кораблей в прибрежных водах было постоянным, пока мы вели нашу работу в этом районе.

Во время наших путешествий по этой небольшой территории мы увидели убедительные доказательства того, что традиционный образ жизни коряков постепенно вытесняется русскими культурными обычаями. Вдоль берега, выходящего в Карагинский залив, мы заметили несколько небольших рыбацких хижин, которые коряки использовали в качестве временных убежищ, когда они ловили рыбу в реке и лиманах поблизости, а в заливе работало несколько больших коммерческих рыболовных судов. Присутствие этих российских и японских кораблей в прибрежных водах было постоянным, пока мы вели нашу работу в этом районе.

По всему району, и особенно по рекам, где лосось возвращается на нерест, коряки и ительмены соорудили приподнятые платформы для вяления рыбы, складирования товаров и ночлега в летние месяцы. Эти балабаны представляют собой четырехгранные пирамидальные укрытия, расположенные наверху деревянной платформы, с кровельным материалом из высушенных трав. Вход в балабан находится на высоте не менее 8–10 футов от земли, и до него можно добраться только по лестнице. По краям их расположены высокие деревянные стеллажи для вяления рыбы. Современные рыбацкие хижины напоминают те, что можно найти в небольших охотничьих или рыболовных лагерях в сельской местности на западе Пенсильвании.

По краям их расположены высокие деревянные стеллажи для вяления рыбы. Современные рыбацкие хижины напоминают те, что можно найти в небольших охотничьих или рыболовных лагерях в сельской местности на западе Пенсильвании.

Сегодня почти каждый житель побережья имеет доступ к лодке с подвесным мотором для передвижения и ловли лосося. У некоторых людей были безмоторные лодки, из которых они ловили лосося в реке. Используя эти лодки, рыбаки координировали свои усилия по работе с большими сетями с другим человеком. Однако в прошлом коряки использовали для рыбалки узкие долбленые каноэ, называемые летучими мышами . Судя по их складированию рядом с рыбацкими хижинами на некотором удалении от воды, было видно, что летучих мышей сменили более современные плавсредства.

Во многих случаях люди просто пробирались по мелководью рек или солоноватым устьям и вылавливали рыбу вручную. Мужчины обычно работали вместе парами, чтобы справиться с сетями, иногда в большем количестве, если сети были большими. Рыбаки постепенно обхватывали рыбу сетью, подталкивая ее ближе к берегу, а затем, наконец, собирали в сеть и выбрасывали на берег.

Рыбаки постепенно обхватывали рыбу сетью, подталкивая ее ближе к берегу, а затем, наконец, собирали в сеть и выбрасывали на берег.

Пойманная сетью и доставленная на берег лосось была выпотрошена и очищена. Затем очищенного лосося связывали веревкой из плетеных трав и подвешивали сушиться на стойках, прикрепленных к балабанам. На изображении выше пожилая корякка связывает рыбу, которую ее внук поймал ранее днем, используя только что сплетенные веревки. На следующем фото ее внук развешивает собранные ею лески на решетке для сушки. Как правило, рыбу лучшего качества сушили, а затем хранили для употребления в холодные месяцы года. Часть свежего мяса также солили или мариновали для последующего использования. Рыбу худшего качества часто использовали для кормления собак зимой, так как в это время года для этих животных мало других источников пищи.

Кроме того, и коряки, и русские активно собирали икру беременных самок для продажи в качестве икры. Коряки обычно получали от 10 до 20 рублей, а иногда и бутылки водки за 4-литровую банку икры от русского посредника, который затем перепродавал ту же икру на местных рынках по цене примерно в 10-20 раз выше.

Рыба — не единственный морской ресурс, используемый коряками, по крайней мере, в традиционные времена. Некоторые коряки охотились на морских львов, а также на выдр и других морских млекопитающих из-за их мяса и жира. Хотя эта практика постепенно уменьшалась во второй половине 20 века, охота на морских млекопитающих все еще продолжается. Во время прогулки по острову Кошка мы встретили пожилую корячку, которая расчленяла останки недавно убитого морского льва, разрезая жир и складывая его в банку. Ворвань традиционно использовали для обогрева масляных ламп и для приготовления пищи, и она, вероятно, собиралась использовать его для обеих целей.

Наряду с рыболовством значительная часть корякского населения содержит стада северных оленей. Эти группы обитают в основном во внутренних районах полуострова, особенно в северных районах КАР. Согласно этнографическим источникам, коряки переняли этот образ жизни несколько сотен лет назад под влиянием тунгусоязычных эвенов. Я ожидал, что смогу увидеть некоторые из этих стад, пролетев дальше в глубь полуострова Камчатка. К сожалению, когда мы достигли именно этого корякского стойбища, все стада оленей, принадлежащие его жителям, паслись в тундре у внутреннего горного хребта, где они пасутся большую часть лета. Однако имелись явные доказательства того, что северный олень был недавно убит, потому что части животного сушились для последующего использования членами лагеря. Могу однозначно заявить, что оленина — лучшее мясо, которое я когда-либо ел.

К сожалению, когда мы достигли именно этого корякского стойбища, все стада оленей, принадлежащие его жителям, паслись в тундре у внутреннего горного хребта, где они пасутся большую часть лета. Однако имелись явные доказательства того, что северный олень был недавно убит, потому что части животного сушились для последующего использования членами лагеря. Могу однозначно заявить, что оленина — лучшее мясо, которое я когда-либо ел.

В молекулярно-антропологических исследованиях исследователи изучают генетические вариации, присутствующие в человеческих группах, чтобы лучше понять историю их популяции. В настоящее время большинство из них анализируют два нерекомбинирующих генома, митохондриальную ДНК, унаследованную от матери (мтДНК), и Y-хромосому, унаследованную от отца, чтобы получить более широкое представление об этой истории. Эти геномы обладают рядом различных мутаций или маркеров, которые помогают определить конкретные генетические линии, присутствующие в популяциях человека. Из-за обширной работы с мтДНК и Y-хромосомами человека за последнее десятилетие у нас теперь есть довольно хорошее представление об общих географических областях, в которых развивались эти линии. В результате, характеризуя материнские и отцовские линии, присутствующие в этих популяциях, мы можем кое-что узнать о генетической истории человеческих групп, в том числе о том, как эти линии распространялись в соседние популяции, и об их относительной временной глубине в разных частях. мира.

Из-за обширной работы с мтДНК и Y-хромосомами человека за последнее десятилетие у нас теперь есть довольно хорошее представление об общих географических областях, в которых развивались эти линии. В результате, характеризуя материнские и отцовские линии, присутствующие в этих популяциях, мы можем кое-что узнать о генетической истории человеческих групп, в том числе о том, как эти линии распространялись в соседние популяции, и об их относительной временной глубине в разных частях. мира.

Используя этот подход, мы с коллегами исследовали генетическую предысторию двух камчатских популяций, коряков и ительменов. Наш анализ показал, что коряки и ительмены генетически не имеют близкого родства с популяциями коренных американцев и в целом проявляют более сильное генетическое родство с популяциями Восточной Сибири и Восточной Азии, чем с популяциями Северо-Тихоокеанского региона. Фактически, камчатские группы имеют несколько общих материнских и отцовских линий с популяциями из региона Нижнего Амура, что предполагает возможное общее происхождение этих групп. Наши результаты подтверждают точку зрения о том, что палеоазиатские племена, происходящие из материковой части Сибири у Охотского моря, распространились на Камчатку относительно недавно (~ 6000–8000 лет назад), хотя остатки древних берингийских популяций, давших начало чукчам, эскимосам и алеутам, могут были поглощены исконными коряками и ительменами.

Наши результаты подтверждают точку зрения о том, что палеоазиатские племена, происходящие из материковой части Сибири у Охотского моря, распространились на Камчатку относительно недавно (~ 6000–8000 лет назад), хотя остатки древних берингийских популяций, давших начало чукчам, эскимосам и алеутам, могут были поглощены исконными коряками и ительменами.

Перспективы Камчатского проекта

Это обязательно краткий очерк истории населения и культуры коренных народов Камчатки. Тем не менее, она дает достаточно подробное описание образа жизни в сельской местности КАР во время наших полевых экспедиций. Следует также отметить, что и коряки, и ительмены пытаются возродить свои культурные традиции, в то же время находя средства для своего экономического существования в постоянно меняющихся социально-политических условиях России.

Примечание автора

В нашу совместную команду входили Drs. Рем Сукерник и Елена Стариковская из Института цитологии и генетики в Новосибирске, Россия, и доктор Дуглас Уоллес из Центра молекулярной медицины Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия.