Пьеса А.Н. Островского «Гроза» — драма или трагедия? 10 класс онлайн-подготовка на Ростелеком Лицей

1. Обзор критических статей

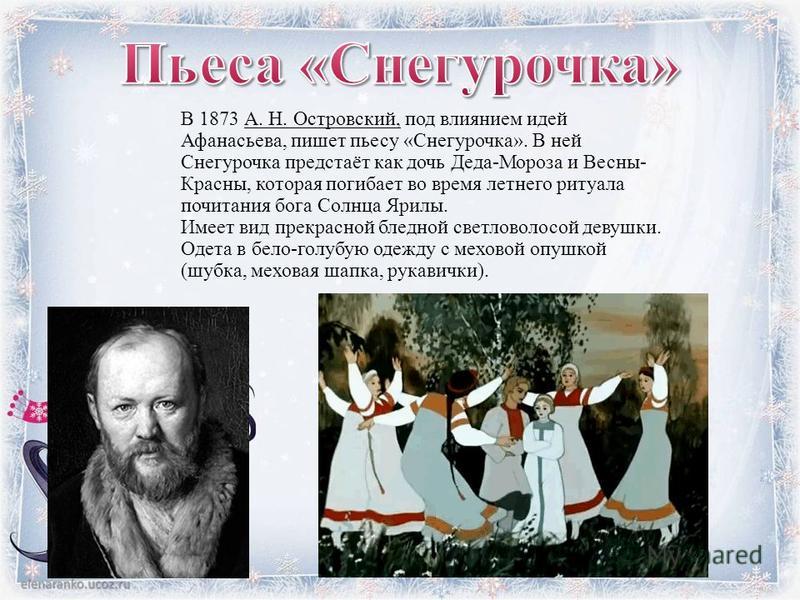

«Гроза» была закончена Островским 9 октября 1859 года (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация к пьесе А. Островского «Гроза» (Источник)

Она сразу же была поставлена в Московском малом драматическом театре и вызвала серьезные поры и разногласия. Далеко не всем стал виден масштабный смысл этой пьесы. Некоторые восприняли её просто как семейную драму о том, как темная, забитая, запуганная женщина изменила своему жалкому мужу. Такие мысли выказывали не только консерваторы, но и даже такой революционно и радикально настроенный литературный критик как Д. Писарев (рис. 2).

Рис. 2. Д.И. Писарев (Источник)

В своей статье «Мотивы русской драмы» он упрекал Катерину в том, что она не ушла от мужа, и вообще считал, что её поведение нелепо и бестолково, и не стоило её ставить в центр пьесы. Но уже в 1860 году в журнале «Современник» выходит статья Добролюбова (рис. 3).

3).

Рис. 3. Н.А. Добролюбов (Источник)

Надо сказать, что мы теперь пересматриваем творчество Добролюбова и не во всех пунктах можем с ним соглашаться. Но надо учитывать, что самому Островскому статья Добролюбова «Луч света в темном царстве» чрезвычайно понравилась. Он неоднократно говорил, что Добролюбов абсолютно верно понял замысел его пьесы.

Чем же отличается драма от трагедии? В первую очередь, масштабностью проблематики. Трагедия затрагивает универсальные вопросы о жизни и смерти, о мире и судьбе человека в нем. Драма же рассматривает проблематику более подробно, но, может быть, и более мелко: человек и общество, человек и его социальное окружение, человек и его разнообразные общественные связи, которые завязываются у человека с окружающими его людьми. Добролюбов настойчиво называл пьесу Островского трагедией:

«Гроза» есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашаются, что она производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского. ..»

..»

«В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая открывается нам в самой её гибели…»

«Характер Катерины – шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе нашей народной жизни…»

Добролюбов неслучайно говорит о новой фазе народной жизни. Что же происходило в России в конце 50-х годов? Это трудное и переломное время. Только что отгремела Крымская война (рис. 4),

Рис. 4. Крымская война (Источник)

оказавшаяся для России полным позором, умер Николай I (рис. 5),

Рис. 5. Император Николай I (Источник)

и речь зашла о реформах, неизбежность которых понимало и руководство страны. Уже в 1857 году было объявлено об освобождении крестьян (рис. 6).

6).

Рис. 6. Чтение манифеста об освобождении крестьян (Источник)

Архаический, антигуманный, совершенно отсталый общественный строй в России предстояло сломать полностью. Но тут перед обществом вставал масштабный вопрос: готов ли к этим переменам народ, сможет ли он стать субъектом истории, идти к высоким целям и т. п.? Ведь несколько столетий угнетений и пребывания в рабстве могли убить в нем волю к самостоятельности и свободе. На эти вопросы отвечали по-разному, в обществе велись напряженные споры, и именно в этот момент появляется пьеса «Гроза», которая и призвана ответить на этот вопрос так, как понимает его Островский.

2. История и особенности жанра трагедии

Таким образом, Островский пытается найти в своей пьесе сознательное или хотя бы стихийное героическое начало в толще народной жизни.

Трагедия – пьеса, в которой изображаются крайне острые, зачастую неразрешимые жизненные противоречия. В основе сюжета – непримиримый конфликт героя, сильной личности, с надличными силами (судьбой, государством, стихией и др. ) или с самим собой. В этой борьбе герой, как правило, погибает, но одерживает нравственную победу. Цель трагедии – вызвать в зрителе потрясение увиденным, что, в свою очередь, рождает в их сердцах скорбь и сострадание. Такое душевное состояние ведет к катарсису.

) или с самим собой. В этой борьбе герой, как правило, погибает, но одерживает нравственную победу. Цель трагедии – вызвать в зрителе потрясение увиденным, что, в свою очередь, рождает в их сердцах скорбь и сострадание. Такое душевное состояние ведет к катарсису.

Драма – литературное произведение, написанное в форме диалога действующих лиц. Ориентировано на зрелищную выразительность. Взаимоотношения людей и возникающие между ними конфликты раскрываются через поступки героев и получают воплощение в монолого-диалогической форме. В отличие от трагедии, драма не завершается катарсисом.

Обратимся теперь к истории самого жанра трагедии. Трагедия как жанр часто появляется в литературе именно в переломные моменты истории. Она помогает осмыслить глобальные вопросы, встающие перед человечеством. Родилась трагедия в Древней Греции и именно в тот момент, когда человек Античности впервые начал осознавать себя не просто членом коллектива, племени, государства, а отдельной суверенной личностью. Как вести себя личности, например, в единоборстве с властью, если эта власть всесильна и неправедна? Вот проблематика знаменитой трагедии Эсхила (рис. 7)

Как вести себя личности, например, в единоборстве с властью, если эта власть всесильна и неправедна? Вот проблематика знаменитой трагедии Эсхила (рис. 7)

Рис. 7. Эсхил (Источник)

«Прометей прикованный» (рис. 8).

Рис. 8. «Прометей прикованный» (П. Рубенс, 1612) (Источник)

Как поведет себя человек, столкнувшись с неумолимым роком? Это проблематика пьесы «Царь Эдип» Софокла (рис. 9, 10).

Рис. 9. Антигона выводит слепого Эдипа из Фив (Ш. Жалабер, XIX в.) (Источник)

Рис. 10. Софокл (Источник)

Может ли личность противостоять хаосу чувств, бушующих в собственной душе? Это проблематика таких известных трагедий Еврипида (рис. 11),

Рис. 11. Еврипид (Источник)

как «Ипполит» или «Медея» (рис. 12).

Рис. 12. «Медея» (А. Фейербах, 1870) (Источник)

Трагедии Шекспира (рис. 13) также появились в переломную эпоху, когда суровый патриархальный мир Средневековья уходил в прошлое, но мир, идущий ему на смену, не радовал, являя разобщенность людей, эгоизм, алчность, злые страсти.

Рис. 13. В. Шекспир (Источник)

Огромный интерес к трагедии проявили классицисты во Франции 17 века, которые ставили во главу угла культ разума и государства, стремясь все нормировать. В это же время пишется множество научных работ о литературе, о том, как надо писать, в частности трагедию. Трагедия мыслилась как высокий, эталонный жанр, и поэтому именно в ней следовало соблюдать в обязательном порядке некий свод правил. Наиболее великими представителями классицистической трагедии являются Корнель и Расин. Классицистам казалось, что эти требования вытекают прямо из древнегреческой поэтики и именно так ставились пьесы в Древней Греции. Но это не совсем так. В древнегреческих пьесах не всегда соблюдался закон единства времени и места. Например, в знаменитой «Орестее» (рис. 14) Эсхила время действия – около десяти лет.

Рис. 14. «Клитемнестра колеблется перед убийством спящего Агамемнона» (П.-Н. Герен, 1817) (Источник)

Но, как бы то ни было, законы эти были популярны и в европейской, и в русской литературе 19 века. Например, в пьесе Грибоедова (рис. 15)

Например, в пьесе Грибоедова (рис. 15)

Рис. 15. А.С. Грибоедов (Источник)

«Горе от ума» действия начинаются рано утром, а заканчиваются ровно следующим утром.

А что же такое единство действия? Тут все обстоит сложнее. Во-первых, действие должно ограничиваться небольшим числом персонажей, 7–8. Во-вторых, не должно быть побочных сюжетных ходов. А в-третьих, не должно быть персонажей, не задействованных в основном ходе пьесы. Эти правила считались обязательными. Кроме того, к ним прибавлялось еще одно: главным героем трагедии – жанра высокого – может быть только высокая, значительная историческая личность. Это могли быть боги, герои, полководцы, цари, но не представители третьего сословия. Как видим, Островский всем этим требованиям не соответствует. Именно поэтому, наверное, он и решил во избежание недоразумений поставить подзаголовок к своей пьесе «драма», хотя, по сути, это не совсем так. Если рассматривать «Грозу» Островского с точки зрения нормативных законов классицизма, то это не трагедия. Действие продолжается около десяти дней, место действия также меняется, а также есть герои, не имеющие отношения к судьбе главной героини – Катерине (рис. 16).

Действие продолжается около десяти дней, место действия также меняется, а также есть герои, не имеющие отношения к судьбе главной героини – Катерине (рис. 16).

Рис. 16. Катерина (Источник)

Прежде всего, это Феклуша, странница (рис 17).

Рис. 17. Феклуша (Источник)

Необычное место занимает также описание среды «тёмного царства». Сама же Катерина – представительница «тёмного царства»: купеческая жена, купеческая дочь, таким образом, она – человек третьего сословия. Но дело в том, что законы, выработанные классицистами, достаточно формальные, и не они определяют сущность жанра. Ведь и Шекспир не подчинялся этим законам, но трагедии «Гамлет», «Макбет» (рис. 18), «Отелло», «Король Лир» не перестают быть трагедиями.

Рис. 18. «Леди Макбет» (М. Габриэль, 1885) (Источник)

У трагедии есть три обязательных признака, и если они имеются в произведении, то жанр смело можно называть трагедией, а если отсутствуют, то это, очевидно, драма.

Первое. В трагедии должен быть трагический герой, т. е. герой, по своим моральным качествам находящийся гораздо выше окружающих.

В трагедии должен быть трагический герой, т. е. герой, по своим моральным качествам находящийся гораздо выше окружающих.

Второе. В трагедии должен быть трагический конфликт, т. е. конфликт глобальный и неразрешимый обычными мирными средствами. Конфликт этот кончается, как правило, смертью главного героя.

Третье. Трагедии необходим катарсис, т. е. очищение. Прежде всего, это касается оставшихся в живых героев. Они становятся выше, лучше, чище, извлекают для себя некий жизненный урок. То же самое относится и к зрителям.

3. Трагический герой в пьесе «Гроза»

Все эти моменты мы можем найти в пьесе Островского. Наличествует ли там трагический герой? Да, это Катерина. Что бы ни говорили недоброжелательные критики, а Катерина явно выше окружающих. Нам могут возразить: она суеверна, недостаточно образованна, совершает греховные поступки, такие как измена и самоубийство, а это, с точки зрения христианства, страшные грехи. Но по крайней мере в одном пункте она безусловно выше всех окружающих. Она ненавидит ложь и считает для себя невозможным лгать. Ложь – это то, что объединяет всех жителей города Калинова.

Она ненавидит ложь и считает для себя невозможным лгать. Ложь – это то, что объединяет всех жителей города Калинова.

Лжет Дикой (рис. 19).

Рис. 19. Дикой (Источник)

Помимо того, что он глуп и жесток, его действия пронизаны еще и лицемерием. Например, он знает, что ругать работников в праздник – это тяжелый грех, тем не менее, он их ругает, не платит им, а потом униженно просит у них прощения. Кстати говоря, он еще и труслив: как только Кабанова дает ему отпор, он моментально стихает.

Лицемерием пронизано и все поведение Кабановой (рис. 20): на глазах города она добродетельна, а с домашними – властолюбивая и злобная.

Рис. 20. Марфа Кабанова (Источник)

Кроме того, она любитель формы, поэтому и презирает содержание. Ей кажется, что нужно жить по «Домострою». Но её интересует внешний рисунок поведения: главное – соблюдать форму. Это и есть злое лицемерие.

Чужой лжи с легкостью подчиняется её дочь Варвара (рис. 21), которая и сама научилась с азартом лгать.

Рис. 21. Варвара (Источник)

Варваре также присуще еще одно не украшающее её качество: ей скучно грешить одной, ведь именно она вовлекает в грех Катерину, выдавая ей ключ от калитки, чтобы та смогла увидеться с Борисом.

Кудряш – на первый взгляд, веселый, жизнерадостный, явно противостоящий «темному царству» (рис. 22).

Рис. 22. Кудряш (Источник)

Но из словесной перепалки с Диким мы понимаем, что между ними нет разницы, и через несколько лет Кудряш станет еще одним Диким.

Наконец, самое угнетенное в этом «царстве» – Тихон, который лжет по привычке, всегда и везде (рис. 23).

Рис. 23. Тихон Кабанов (Источник)

Это человек, полностью раздавленный ситуацией.

Борис – это не просто порождение «темного царства», несмотря на свою образованность, способность любить, он ведет себя иррационально (рис. 24).

Рис. 24. Борис (Источник)

Ему выдадут наследство только при одном условии: если он будет почтителен к своему дядюшке Дикому. Известно, что дядюшка не расстанется с деньгами ни при каких обстоятельствах, поэтому уважать его не за что. Но Борис старается изо всех сил, он буквально низкопоклонствует, общаясь с Диким.

Известно, что дядюшка не расстанется с деньгами ни при каких обстоятельствах, поэтому уважать его не за что. Но Борис старается изо всех сил, он буквально низкопоклонствует, общаясь с Диким.

Наконец, Кулигин – старичок-изобретатель, в речи которого часто мы видим отражение мыслей самого Островского (рис. 25).

Рис. 25. Кулигин (Источник)

Он не лжет, но он примирился, у него нет ни моральных, ни физических сил противостоять злу, лжи и насилию, царящему в городе. Вот, например, Дикой обвиняет его в том, что он разбойник, потому что ему так хочется. А Кулигин молча вжимает голову в плечи и убегает. Он не борец.

Таким образом, все в этом «темном царстве» либо лгут и лицемерят сами, либо примирились с чужой ложью и лицемерием. На этом фоне резкий контраст с остальными персонажами являет собой Катерина. С самого начала мы видим, что она не хочет и не может смириться. Даже со своей незадавшейся семейной жизнью она может смириться только до тех пор, пока она чувствует хоть какую-то человеческую теплоту и привязанность к Тихону. Как только все это исчезнет, она не останется в семейной клетке, потому что ее неодолимо влечет свобода, которая для нее неразрывно связана с правдой. Искренность и чистота души Катерины подчеркивается и самим ее именем, которое в переводе с греческого означает «чистая».

Как только все это исчезнет, она не останется в семейной клетке, потому что ее неодолимо влечет свобода, которая для нее неразрывно связана с правдой. Искренность и чистота души Катерины подчеркивается и самим ее именем, которое в переводе с греческого означает «чистая».

4. Трагический конфликт в пьесе «Гроза»

Теперь перейдем ко второму пункту наших рассуждений: есть ли в пьесе Островского трагический конфликт? Здесь надо сказать, что Островский совершил колоссальное новаторство по сравнению с древнегреческой драматургией. Обычно, у древних греков конфликт бывал либо внешний – человек и весь окружающий мир – либо внутренний, когда в непреодолимой борьбе сталкиваются разные стихии в человеческой душе. У Островского задействованы в пьесе оба конфликта.

Конфликт внешний – очевидный: чистая, правдолюбивая, искренняя Катерина не может ужиться в страшном, пронизанном жестокостью, ложью и лицемерием мире города Калинова.

Конфликт внутренний: Катерина – искренне верующая женщина, которой средь бела дня посреди храма являются ангелы. Такие видения испытывали святые. Она верит и в грех, и в геенну огненную, она абсолютно уверена, что ее измена мужу – это страшный грех, отмолить который невозможно. Но с другой стороны, она не может сохранять мужу верность, потому что он ее не любит, не уважает. Он, действительно, достоин только презрения. Уже в начале пьесы он предает ее: когда она просит у него помощи, он насмешливо пожимает плечами, отказывается и бросает ее наедине с ее трудностями и страданиями. Такого человека любить и уважать невозможно, а стало быть, невозможно и лицемерить, сохраняя этот постылый брак. И вот Катерина бьется в этой для нее морально неразрешимой ситуации: с одной стороны, изменить мужу – страшный грех, воспринимаемый ею как нравственная невозможность, а с другой стороны, невозможно оставаться честной замужней женщиной и продолжать эту отвратительную лицемерную жизнь. Она не может отказаться от своей любви к Борису, потому что в этой любви для нее не только чувственная страсть, но стремление к правде, свободе, жизни.

Такие видения испытывали святые. Она верит и в грех, и в геенну огненную, она абсолютно уверена, что ее измена мужу – это страшный грех, отмолить который невозможно. Но с другой стороны, она не может сохранять мужу верность, потому что он ее не любит, не уважает. Он, действительно, достоин только презрения. Уже в начале пьесы он предает ее: когда она просит у него помощи, он насмешливо пожимает плечами, отказывается и бросает ее наедине с ее трудностями и страданиями. Такого человека любить и уважать невозможно, а стало быть, невозможно и лицемерить, сохраняя этот постылый брак. И вот Катерина бьется в этой для нее морально неразрешимой ситуации: с одной стороны, изменить мужу – страшный грех, воспринимаемый ею как нравственная невозможность, а с другой стороны, невозможно оставаться честной замужней женщиной и продолжать эту отвратительную лицемерную жизнь. Она не может отказаться от своей любви к Борису, потому что в этой любви для нее не только чувственная страсть, но стремление к правде, свободе, жизни. И только смерть может разрешить эту трагическую коллизию.

И только смерть может разрешить эту трагическую коллизию.

5. Катарсис в пьесе «Гроза»

Теперь третий момент: катарсис, очищение. Испытывает ли кто-нибудь очищение в пьесе после гибели Катерины? Да, безусловно. Во-первых, Тихон, который всегда был тих и покорен маменьке, наконец, обретает голос и кричит, неудержимо обвиняя мать в смерти Катерины: «Вы ее погубили! Вы! Вы!» Таким образом, он прозрел, может, ненадолго, но все-таки поднялся над своим травянистым и нечеловеческим состоянием.

Обретает голос и Кулигин, который выносит тело Катерины и говорит ее мучителям: «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией, который милосерднее вас!» Т. е. он обвиняет город Калинов в том, что тот может, и знает примитивную суровую справедливость, но милосердие ему недоступно. Таким образом, голос Кулигина сливается в данном случае с голосом самого Островского.

Некоторые до сих пор упрекают Катерину: как же так, она самоубийца, грешница, а по христианским канонам это грех непрощаемый. Но тут можно сказать следующее: нам недаром дан Священный Завет, Библия, в двух книгах: первая – это Ветхий Завет (рис. 26),

Но тут можно сказать следующее: нам недаром дан Священный Завет, Библия, в двух книгах: первая – это Ветхий Завет (рис. 26),

Рис. 26. Ветхий Завет (обложка, современное издание) (Источник)

собственно Библия, которая учит нас справедливости, а вторая – Новый Завет (рис. 27),

Рис. 27. Новый Завет (обложка, современное издание) (Источник)

Евангелие, которое учит нас милосердию. Недаром Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные» (рис. 28).

Рис. 28. Икона с изображением Иисуса Христа (Источник)

Он не сказал, чтобы к нему пришли только те, кто чист, он сказал, чтобы пришли все. И мы верим вместе с Кулигиным, что есть судья, который милосерднее города Калинова.

6. Вывод

Таким образом, и по масштабности проблематики, и по глубине конфликта пьесу Островского «Гроза» смело можно назвать трагедией. Но остается одна сложность: в пьесе очень подробно изображена среда, поэтому окончательный вывод нужно сделать таким: пьеса Островского «Гроза» – это трагедия с элементами драмы.

Список литературы

- Сахаров В.И., Зинин С.А. Русский язык и литература. Литература (базовый и углубленный уровни) 10. – М.: Русское слово.

- Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень) 10. – М.: Дрофа.

- Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / под ред. Ланина Б.А. Русский язык и литература. Литература (базовый и углубленный уровни) 10. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- Русский язык (Источник).

- Интернет-портал Otherreferats.allbest.ru (Источник).

- Интернет-портал Referatwork.ru (Источник).

Домашнее задание

- Выпишите определения «драма» и «трагедия» из пяти источников.

- Составьте сравнительную характеристику драматических и трагических элементов в пьесе «Гроза».

- *Напишите сочинение-размышление на тему: «Трагизм героев пьесы «Гроза».

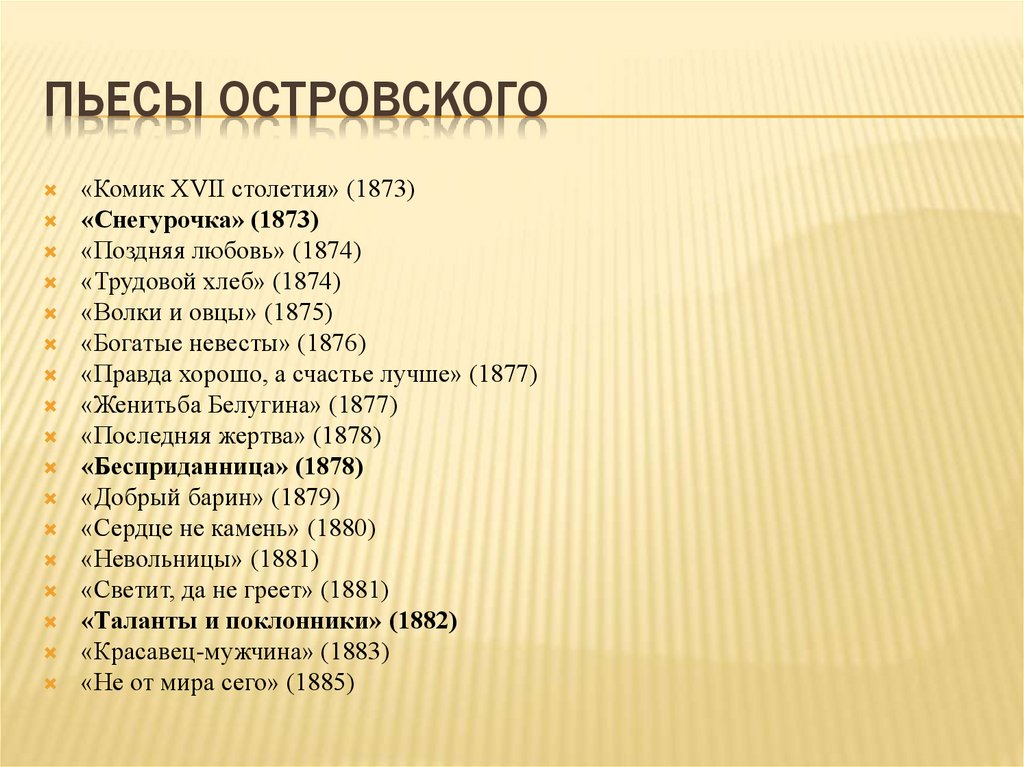

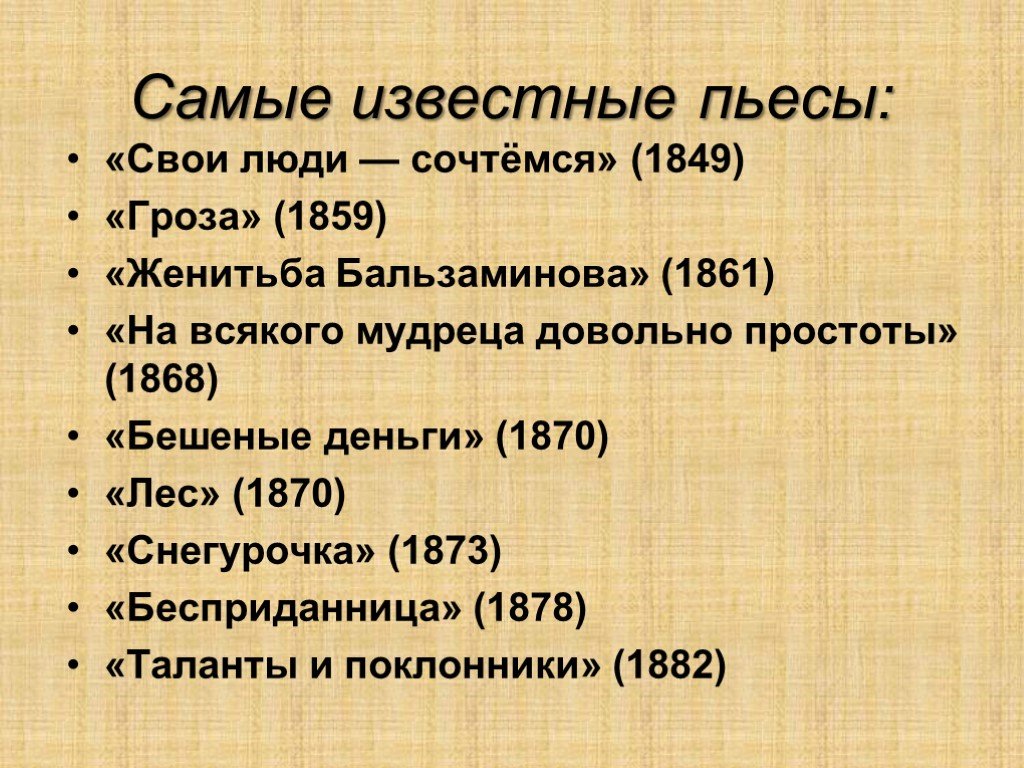

Пьесы Александра Островского в постановке Малого театра. «Гроза», «Бесприданница», «Бешеные деньги» и другие спектакли по произведениям классика

Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?

Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: [email protected]

Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура. РФ».

РФ».

Как предложить событие в «Афишу» портала?

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Если вопросы остались — .

Системное сообщение

Мы используем сookie

Во время посещения сайта «Культура.РФ» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее.

Обзор | Лес по Александр Островский | Адаптировано Кэтлин Толан | В главных ролях Джон Дуглас Томпсон и Дайан Уист | Режиссер Брайан Кулик | Классическая сцена

… царство свободного духа …

Александр Островский – один из самых популярных и плодовитых русских драматургов XIX века.

Финансовые меры ложатся тяжелым бременем на жизни других людей. Безденежный подопечный Раисы Аксюша и сын Ивана влюблены друг в друга, но Иван не позволит своему сыну жениться на девушке без приданого, которого не будет от скряги Раисы. Между тем, Раиса вожделеет к Алексеву, молодому симпатичному авантюристу — якобы она продает свои леса, чтобы выручить Аксюшу за Алексея, но на самом деле она выбрала его себе, открывая пьесу фарсом между старухой и молодым человеком.

В эту поместье-ориентированную паутину условных желаний вступают два аутсайдера, бродячие актеры Геннадий и его приятель Аркадий. Хотя непосредственной причиной захода является то, что Геннадий ищет подачки у своей богатой родственницы Раисы, все же они люди беспокойные и искатели чего-то бескорыстного, духовного и творческого.

Эта пьеса развивает романтические контрасты между духовно освобожденными аутсайдерами — актерами, появляющимися из угрюмой густоты леса, — и приземленными, прикованными к дому инсайдерами.

Так что лес в названии – это и царство свободного духа, и то, что продается за деньги, рубится по частям, и напряжение между этими двумя разжигает творческий огонь автора, придает пьесе глубину и трагичность. резонанс.

Прекрасная пьеса, но свинцовая и скучная в нынешней постановке Classic Stage. Ранние части, разговорчивые — и не совсем блестящие разговоры Шоу — были слишком медленными. В очень большой части Раисы Дайан Уист раздражала: ее высокий голос продолжался и продолжался с небольшой модуляцией — как кто-то играет на флейте, когда вы пытаетесь заснуть, — и ее эмоциональный диапазон был узким. Мелкие детали отлиты не очень хорошо.

В очень большой части Раисы Дайан Уист раздражала: ее высокий голос продолжался и продолжался с небольшой модуляцией — как кто-то играет на флейте, когда вы пытаетесь заснуть, — и ее эмоциональный диапазон был узким. Мелкие детали отлиты не очень хорошо.

Однако один великий актер, Джон Дуглас Томпсон, привнес в роль Геннадия драматический и физический динамизм. После утомительного первого акта мы остались только смотреть его. Когда он произносил строчки из Шекспира, которые требовали роли то здесь, то там, это сразу же волновало. Между прочим, он был единственным актером, который бегал вверх и вниз по расшатанному пандусу — что беспокоило большинство остальных — с изяществом и легкостью, его атлетизм был одним из аспектов его силы как актера.

T Лес играет на классической сцене в Ист-Виллидж до 30 мая. Для получения дополнительной информации нажмите на ссылку.

0 0 голосов

Рейтинг статьи

Она уехала из города крушением, но вернулась звездой

Эта статья впервые была опубликована в The New York Times 21 июля 2000 года

Перепечатка этой статьи стала возможной благодаря Visa.

УИЛБОРН ХЭМПТОН

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЗОР / ФЕСТИВАЛЬ ЛИНКОЛЬН-ЦЕНТРАили русского драматурга Александра Островского, весь мир был в буквальном смысле сценой, и жизнь в театре была единственной достойной честной жизнью. В Буйное празднование видения Островского, которое также предлагает мастер-класс по актерскому мастерству, Театр имени Вахтангова в Москве представляет «Невиновных в обвинении» в эти выходные в рамках фестиваля Линкольн-центра 2000.

Островский был предвестником того, что станет революцией в театре. Если топор Чехова окончательно срубил вишневый сад, то это было 19 лет.России XX века именно Островский отточил ее десятками пьес, высмеивающих

землевладельцы и провинциальные чиновники. Хотя в свое время он был чрезвычайно популярен (его статуя стоит у Малого театра в Санкт-Петербурге), он часто ссорился с царской цензурой. Что он был одним из любимцев

Коммунистические власти в советские годы, возможно, объясняют, почему его редко исполняли на Западе.

Нью-йоркская публика, незнакомая с Островским, не могла бы желать лучшего представления, чем великолепно сыгранная и визуально богатая постановка Вахтангова, которая временами приобретает почти цирковую атмосферу, когда персонажи входят и выходят. публика бродит по сцене и за ее пределами и прерывает диалог обрывками песни или даже, в одной восхитительной сцене, строкой канкана.

«Невиновный в обвинении», который проигрывается на русском языке и одновременно переводится через наушники, представляет собой старомодную мелодраму по структуре и теме. Семнадцать лет отделяют первый акт (в котором молодая незамужняя мать брошена

отца и сообщила, что ее 3-летний ребенок умер) и следующие три акта. В последующем антракте женщина уезжает, меняет имя и становится известной актрисой. Когда зрители возвращаются, они обнаруживают, что она появляется в

тот самый город, из которого она сбежала, звезда российской эстрады. Естественно, ребенок не умер, и теперь он ведущий актер местной театральной труппы.

Естественно, ребенок не умер, и теперь он ведущий актер местной театральной труппы.

Мать и сын, конечно, со временем воссоединятся. Но не история — какой бы драматичной и сентиментальной ни была развязка — заслужила Островскому репутацию предшественника современного театра. Сила его пьес и очарование тонкой постановки Вахтангова, заключается в сосредоточенности драматурга на развитии характеров, даже во второстепенных ролях, и в течении действия, перемежающегося песнями, которыми постановщик Петр Фоменко наделил эту постановку.

Закулисной историей визита Вахтангова стал отказ г-на Фоменко присоединиться к здешней труппе, заявив, что он слишком занят новой постановкой в России и считает, что актерам нужно больше времени на репетиции. Ему не стоило волноваться.

Этот спектакль имел огромный успех в Москве, и нетрудно понять, почему. В спектакле задействовано 13 актеров, и в нем нет ни одного слабого звена. Уроки Константина Станиславского живы и здоровы в Москве.

Уроки Константина Станиславского живы и здоровы в Москве.

В одной из сцен знаменитая актриса (персонаж Елены Ивановны Кручининой, прекрасно сыгранный Юлией Борисовой) объясняет своему горячему поклоннику (Нил Дудукин, великолепно сыгранный Юрием Яковлевым), как ей удается так точно изображать ночь за ночью агония матери, потерявшей ребенка. Все очень просто: она тоже потеряла ребенка и использует этот опыт для воссоздания своей роли. Как наставления Гамлета актерам, актриса Островского дает совет, который Станиславский расширит в развитии своего метода игры, который будет доминировать в театре 20-го века.

Каждый из актеров использует небольшие жесты или даже простой реквизит, чтобы создать незабываемый образ. Евгений Князев, неотразимый свободолюбивый в роли Григория Незнамова, потерявшегося сына знаменитой актрисы, входит с бильярдным кием и длинным

фиолетовый шарф, который становится частью его личности. Для Михаила Ульянова, играющего коллегу Григория по актерскому составу и старшего приятеля, это старое пальто, шляпа и графин водки. И Людмила Максакова, радостный комок необузданных соблазнительных

энергии, поскольку Нина Павловна Коринкина, прима провинциальной актерской труппы, использует гвоздику с длинным стеблем, чтобы создать роковую женщину.

Для Михаила Ульянова, играющего коллегу Григория по актерскому составу и старшего приятеля, это старое пальто, шляпа и графин водки. И Людмила Максакова, радостный комок необузданных соблазнительных

энергии, поскольку Нина Павловна Коринкина, прима провинциальной актерской труппы, использует гвоздику с длинным стеблем, чтобы создать роковую женщину.

Хотя синхронный перевод через наушники (в котором все роли исполняет один человек) столь же бездуховен, как дебаты в Совете Безопасности ООН, юмор Островского все же просачивается (как когда Дудукин, преподнося подарок икры Елене, замечает: «Ты должна что-нибудь съесть»). Однако было замечено, что те в аудитории, которым не нужно было полагаться на перевод, смеялись больше, чем те из нас, кто смеялся.

Спектакль Вахтангова зрелищный. Тот, кто проложил путь труппе, чтобы принести свой гардероб, заслуживает благодарности. Костюмы Ольги Ахматовой потрясающие — шелковые платья с богатой фактурой, искусно скроенные костюмы и топы. шляпы и чудесно изодранные тряпки. А наборы Татьяны Сельвинской — вязаные салфетки, старая виктрола, самовар — словно путешествие во времени в 19Россия го века.

шляпы и чудесно изодранные тряпки. А наборы Татьяны Сельвинской — вязаные салфетки, старая виктрола, самовар — словно путешествие во времени в 19Россия го века.

Вступительный акт разыгрывается на сцене с почтовыми марками — без сомнения, чтобы создать ощущение тесной квартиры — со зрителями, сидящими на скамейках в стиле трибуны. и тогда публика для общего доступа должна пробиваться локтями к незарезервированным местам. для второго акта, сыгранного в какой-то атмосфере бального зала отеля. Несмотря на неудобство перемещения между двумя площадками, просто наблюдать за вахтанговскими актерами — удовольствие, за которое каждый, кто любит театр, должен быть благодарен.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: ‘НЕВОЗВРАТЕН, КАК ОБВИНЯЕТСЯ’

Александр Островский; режиссер Петр Фоменко; декорации Татьяны Сельвинской; костюмы Ольги Ахматовой; освещение Владимир Амелин. Исполняется на русском языке с синхронным переводом на английский через наушники.