Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. — Знания.site

Последние вопросы

Русский язык

13 минут назад

Геометрий 7 классРусский язык

38 минут назад

Помогите пожалуйста задание не очень трудноеРусский язык

53 минут назад

Помогите с русским,пожалуйста:(Русский язык

1 час назад

Помогите с русским,пожалуйстаРусский язык

1 час назад

Почему здесь запятая? Нужно объясняение или правилоРусский язык

1 час назад

Реши орфографические задачи, выписав слова в ячейки.

Русский язык

1 час назад

Найдите эпитет : Прощай навек, мой тёплый отчий домРусский язык

1 час назад

Найдите эпитет в предложенииРусский язык

2 часа назад

Проверочная работа №1 Родной русский 7 классРусский язык

2 часа назад

Помогите, пожалуйста, с русским языкомРусский язык

2 часа назад

Какая буква пропущена в словах?Русский язык

2 часа назад

Русский язык 7 класс дзРусский язык

2 часа назад

Домашняя работа. Родная литература

Родная литератураРусский язык

2 часа назад

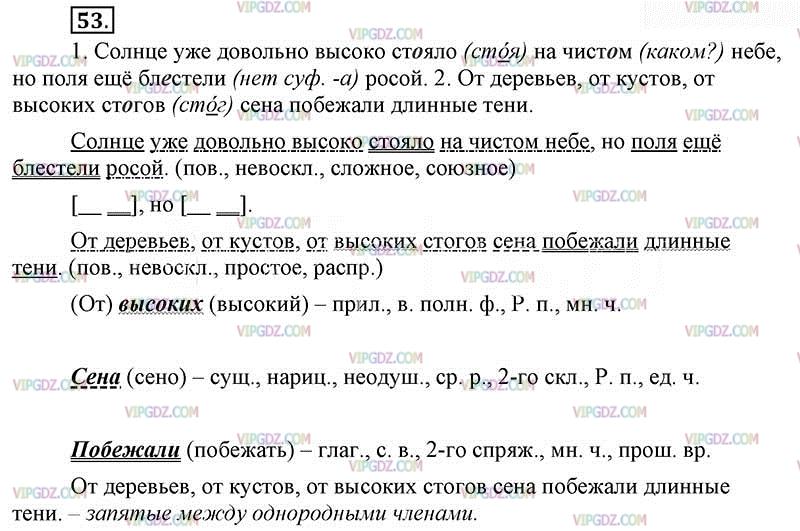

Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми, соединёнными союзом. Выпиши это предложение и подчеркни однородные сказуемые.

Текст диктанта

Вoт и наступила весна. Ласково светит солнышко. Теплом дышит согретая солнцем земля.

Трудятся на родной земле люди. Нужно успеть выполнить все полевые работы. И тогда зелёными всходами от края до края покроется широкое пшеничное поле.

Колокольчиком звенит и льется с неба звонкая песня жаворонка.

Цветёт за окном школьный сад. Среди зелёных ветвей устроили гнёздышко певчие птички. Сразу не заметишь его в густой листве! Скоро появятся птенчики. Птицы накормят их мошками и жирными гусеницами.

Много вредных насекомых съедят за лето птенцы. (80 слов)

Русский язык

2 часа назад

Домашняя работа. Родная литература

Все предметы

English

United States

Polski

Polska

Bahasa Indonesia

Indonesia

English

India

Türkçe

Türkiye

English

Philippines

Español

España

Русский

Россия

How much to ban the user?

1 hour 1 day

«Капитанская дочка», глава 3 – «Крепость»

Мы в фортеции живем,

Хлеб едим и воду пьем;

А как лютые враги

Придут к нам на пироги,

Зададим гостям пирушку:

Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль

[См. краткое содержание этой главы и всей повести «Капитанская дочка». См. также план этой главы.]

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, – отвечал инвалид, – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она, – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, – сказал он, – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель.

У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она, – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, – сказал он, – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша, – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

«Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша, – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! – сказала ему капитанша. – Отведи господину офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Максимыч, – сказала капитанша, – у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?. . Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

– Все, слава богу, тихо, – отвечал казак, – только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

– Иван Игнатьич! – сказала капитанша кривому старичку. – Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, – сказал он мне по-французски, – что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть, наконец, человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, – прибавил он, – нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» – Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у нее так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». – Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». – Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! – сказала она, – ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка, да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». – Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, – сказал я довольно некстати, – что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». – «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» – спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», – отвечал я. «Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». – Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, – сказал я довольно некстати, – что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». – «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» – спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», – отвечал я. «Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

– Василиса Егоровна прехрабрая дама, – заметил важно Швабрин. – Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

– Да, слышь ты, – сказал Иван Кузмич, – баба-то не робкого десятка.

– А Марья Ивановна? – спросил я, – так же ли смела, как и вы?

– Смела ли Маша? – отвечала ее мать. – Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

За последние 70 лет Дунай почти никогда не замерзал — ScienceDaily

Новости науки

от исследовательских организаций

- Дата:

- 24 мая 2018 г.

- Источник:

- Институт Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований имени Гельмгольца

- Резюме:

- С 1950-х годов все более теплые зимы и антропогенные притоки в значительной степени препятствуют образованию льда на второй по величине реке Европы.

- Поделиться:

Фейсбук Твиттер Пинтерест LinkedIN Электронная почта

ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ

Сегодня только самые пожилые жители дельты Дуная помнят, что раньше по реке можно было кататься на коньках практически каждую зиму; со второй половины 20 века вторая по величине река Европы лишь изредка замерзает. Причина: повышение температуры зимы и воды в Центральной и Восточной Европе, как недавно определила немецко-румынская исследовательская группа. Их анализ только что был опубликован в онлайн-журнале 9.0031 Научные отчеты

.реклама

В румынском портовом городе Тулча ведется ледовый дневник. С 1836 года Дунайская комиссия записывала каждую зиму, когда река замерзала, как долго река была покрыта сплошным льдом и день, когда лед начал вскрываться. Примерно 70 лет назад ледовые архивисты сообщали о ледяном покрове почти каждый год. Но с середины 20 века записей в графе «лед» стало очень мало: между 1951 и 2016 вторая по величине река Европы замерзала всего десять раз. С математической точки зрения это означает менее одной зимы за шесть. Сравнение с регионами, расположенными выше по течению, показывает, что в Тулче, на входе в дельту Дуная, река замерзает дольше и гораздо чаще, чем, напр. в Будапеште, Венгрия. Так чем же объясняется, почему жители Тулчи не могут кататься на коньках по Дунаю последние 70 лет?

С математической точки зрения это означает менее одной зимы за шесть. Сравнение с регионами, расположенными выше по течению, показывает, что в Тулче, на входе в дельту Дуная, река замерзает дольше и гораздо чаще, чем, напр. в Будапеште, Венгрия. Так чем же объясняется, почему жители Тулчи не могут кататься на коньках по Дунаю последние 70 лет?

Немецко-румынская исследовательская группа попыталась ответить на этот вопрос. «Когда исследователи климата говорят о льде и глобальном потеплении, большинство людей думают о Гренландском ледниковом щите или о морском льду в Северном Ледовитом океане. Большинство из них не осознают, что количество зимнего льда на морях и реках Европы является не менее важным индикатор изменения климата», — объясняет доктор Моника Ионита, исследователь климата из Института Альфреда Вегенера, Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца (AWI).

Она и ее коллеги сравнили ледовые данные из Тулчи и других городов вдоль Дуная с местными и национальными метеорологическими временными рядами. Их результаты показывают, что климат в Центральной и Восточной Европе существенно изменился за последние несколько десятилетий. «В Европе с конца 1940-х годов наблюдается отчетливо заметное повышение зимних температур. С тех пор зимние месяцы редко бывают достаточно холодными, а Дунай и другие крупные реки больше не могут замерзать на регулярной или продолжительной основе. «, — говорит Моника Ионита.

Их результаты показывают, что климат в Центральной и Восточной Европе существенно изменился за последние несколько десятилетий. «В Европе с конца 1940-х годов наблюдается отчетливо заметное повышение зимних температур. С тех пор зимние месяцы редко бывают достаточно холодными, а Дунай и другие крупные реки больше не могут замерзать на регулярной или продолжительной основе. «, — говорит Моника Ионита.

По сравнению с прошлым средняя зимняя температура в Восточной Европе сейчас примерно на 1,5 градуса выше, чем в период с 1901 по 1950 год. Кроме того, с 1980-х годов Черное море не стало таким холодным, как в прошлые зимы, а делая зимы в Восточной Европе и Западной России более мягкими и влажными.

Еще одной причиной того, что Дунай больше не замерзает, является приток сточных вод и тепла. Как рассказывает Ионита, «с 1837 по 1950 год зимние температуры должны были упасть до минус 0,54 градуса, чтобы на Дунае образовался ледяной щит. Но с начала 1950-х, такого легкого мороза недостаточно; сегодня температура воздуха должна опуститься ниже минус 1,05 градуса, чтобы поверхность замерзла.

Для тех, кто занимается судоходством на Дунае, отсутствие зимнего льда не должно вызывать проблем: без льда они могут наслаждаться плавным плаванием. Моника Ионита предупреждает: «Для дунайской флоры и фауны возможны далеко идущие последствия, особенно если учесть, что из-за глобального потепления температура воздуха и воды будет продолжать повышаться».0003

реклама

История Источник:

Материалы предоставлены Институт Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований имени Гельмгольца . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Номер журнала :

- М. Ионита, К.-А. Бадалута, П. Шольц, С. Челси. Исчезновение ледяного покрова рек в нижней части бассейна Дуная – признаки изменения климата . Научные отчеты , 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-26357-w

Цитировать эту страницу :

- MLA

- АПА

- Чикаго

Институт Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований имени Гельмгольца. «За последние 70 лет Дунай почти никогда не замерзал». ScienceDaily. ScienceDaily, 24 мая 2018 г.

«За последние 70 лет Дунай почти никогда не замерзал». ScienceDaily. ScienceDaily, 24 мая 2018 г.

Институт Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований имени Гельмгольца. (2018, 24 мая). За последние 70 лет Дунай почти никогда не замерзал. ScienceDaily . Получено 18 февраля 2023 г. с сайта www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180524112311.htm

Институт Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований Гельмгольца. «За последние 70 лет Дунай почти никогда не замерзал». ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180524112311.htm (по состоянию на 18 февраля 2023 г.).

Ярмарки The Thames Frost в Лондоне

Между 16:00 и 1814 годами река Темза нередко замерзала на срок до двух месяцев. Для этого было две основные причины; во-первых, Британия (и все Северное полушарие) оказалась заперта в том, что сейчас известно как «малый ледниковый период». Другим катализатором стал средневековый Лондонский мост и его опоры, а именно то, насколько близко они были расположены друг к другу. Зимой куски льда застревали между пирсами и эффективно перегораживали реку, а значит, ей было легче замерзнуть.

Зимой куски льда застревали между пирсами и эффективно перегораживали реку, а значит, ей было легче замерзнуть.

Хотя эти суровые зимы часто приносили с собой голод и смерть, именно местные лондонцы, такие же предприимчивые и стойкие, как всегда, решили извлечь из этого максимальную пользу и организовали Темзскую морозную ярмарку. Фактически, между 1607 и 1814 годами было в общей сложности семь крупных ярмарок, а также бесчисленное множество более мелких.

Эти Морозные Ярмарки были бы настоящим зрелищем, полным наспех построенных магазинов, пабов, катков… всего, что можно было бы ожидать на многолюдных улицах Лондона, но на льду!

Первая зарегистрированная морозная ярмарка состоялась зимой 1607/08 года. В декабре лед был достаточно прочным, чтобы люди могли ходить между Саутварком и городом пешком, но только в январе лед стал настолько толстым, что люди начали разбить на нем лагерь. Там были футбольные поля, боулинг, торговцы фруктами, сапожники, парикмахеры… даже паб или два. Чтобы согревать лавочников, в их палатках даже разжигали костры!

Чтобы согревать лавочников, в их палатках даже разжигали костры!

Морозная ярмарка 1683/84

Великой зимой 1683/84 года, когда даже моря на юге Британии были покрыты льдом на расстоянии до двух миль от берега, была проведена самая известная морозная ярмарка: Ярмарка одеял. Известный английский писатель и ведущий дневник Джон Эвелин подробно описал это, написав:

Вагоны курсировали из Вестминстера в Темпл и по нескольким другим лестницам туда и сюда, как на улицах, скользя со скитами, травля быков, конные и каретные скачки, кукольные спектакли и интерлюдии, кухарки, пьянки и прочие развратные места, так что это казалось вакханальным торжеством или карнавалом на воде, тогда как на суше было суровым судом, деревья не раскалывались, как молния, — были поражены, но люди и скот гибли в разных местах, а сами моря были настолько закованы льдом, что никакие суда не могли ни выйти, ни войти.

Даже короли и королевы присоединялись к празднествам, а король Чарльз, как сообщается, наслаждался зажаренным на вертеле быком на этой самой ярмарке.

На этой картине 1677 года вы можете увидеть, насколько толстым был лед на Темзе.

Однако, как вы можете себе представить, проводя фестиваль на довольно шатком льдине, иногда случались трагедии. Во время ярмарки 1739 года целая полоса льда растаяла и поглотила палатки и предприятия, а также людей.

Еще одна трагедия произошла на ярмарке в 1789 году, когда тающие льды утащили корабль, стоявший на якоре у прибрежного паба в Ротерхите. Как писал в то время «Gentleman’s Magazine»:

«Капитан судна, стоявшего у Ротерхайта, чтобы лучше обезопасить корабельные тросы, заключил договор с трактирщиком на крепление троса к его помещениям. В результате небольшой якорь был вынесен на берег и оставлен в подвале, а другой трос был привязан к балке в другой части дома. Ночью корабль накренился, и крепко держащиеся тросы унесли балку и сровняли дом с землей, в результате чего погибли пять человек, спящих в своих постелях».

Последняя морозная ярмарка, проводившаяся в 1814 году / 15

К 1800-м годам климат начал теплеть, суровость зим пошла на убыль, и в январе 1814 года состоялась последняя лондонская морозная ярмарка. , Хотя это продолжалось всего пять дней, это должна была быть одна из крупнейших ярмарок за всю историю. Тысячи людей приходили каждый день, и, как говорили, были всевозможные развлечения, включая шествие слона!

, Хотя это продолжалось всего пять дней, это должна была быть одна из крупнейших ярмарок за всю историю. Тысячи людей приходили каждый день, и, как говорили, были всевозможные развлечения, включая шествие слона!

«На каждом взгляде была какая-то новинка. Азартные игры велись во всех его отраслях. Многие из странствующих поклонников прибыли, полученной от E O Tables, Rouge et Noir, Te-totum, колеса фортуны, подвязки, были усердны в своих занятиях, и некоторые из их клиентов оставили приманки без гроша, чтобы заплатить за проезд. дощечка к берегу. Несколько групп играли в кегли, а палатки для питья были заполнены женщинами и их спутницами, танцующими барабанами под звуки скрипок, в то время как другие сидели вокруг больших костров, попивая ром, грог и другие спиртные напитки. Чай, кофе и другие закуски были предоставлены в изобилии, и пассажиров приглашали поесть, записывая свое посещение. Несколько торговцев, которые в другое время считались респектабельными, присутствовали со своими товарами и продавали книги, игрушки и безделушки почти всех видов.