Первые годы в Академии

| Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ |

| Лица эпохи |

| Детство и учеба М.В. Ломоносова |

| Учеба в Санкт-Петербурге |

| Учеба в Германии |

| М.В. Ломоносов и Академия наук |

| Химические исследования |

| Химическая лаборатория |

| Усть-Рудицкая фабрика |

| Мозаика |

| Физические исследования |

Вклад М. В. Ломоносова в отечественную астрономию В. Ломоносова в отечественную астрономию |

| Минералогия, геология и горное дело |

| Географическая наука |

| Литературное творчество |

| М.В. Ломоносов-историк |

| Фейерверки и иллюминации |

| Последние годы жизни |

| Потомки |

| Личные вещи |

М. В. Ломоносов и Академия наук В. Ломоносов и Академия наук |

| К приумножению пользы и славы целого государства … |

| Служить отечеству спомоществованием в науках |

| Цельность характера |

| Государственное и полезное учреждение |

| О исправлении Санктпетербургской Императорской Академии наук |

| Первые годы в Академии |

| К исправлению академического Регламента |

| О худом состоянии Академии наук |

| Гимназия, университет и престиж научного дела |

| Нерадение о академических департаментах |

| Плачевное состояние финансов |

| Оного упадку и недостатков происхождение и причины |

| Регламент не служит будущим временам |

| Обучение молодежи |

| Кто руководит Академией наук? |

| Академические излишества |

| Способ к оных отвращению и к исправлению всего корпуса |

| Основные принципы будущего Регламента |

| Какими должны быть академические департаменты |

| Академическая власть |

| Академический «стат» и Табель о рангах |

Академические расходы. Академическое собрание и его члены Академическое собрание и его члены |

| Почетные члены Академии наук |

| Академические заседания: обыкновенные |

| Издание трудов Академии наук |

| Академические заседания: публичные |

| Петербургский университет – брат Академии наук |

| Гимназия – «кладовая» Университета |

| За то терплю, что стараюсь защитить труды П[етра] В[еликого] |

| Примечания |

| Великий русский ученый |

| Основоположник новой русской поэзии |

| Реформатор русского языка |

М. В. Ломоносов и рукописная книжность Русского Севера В. Ломоносов и рукописная книжность Русского Севера |

| М.В. Ломоносов в памяти потомков |

| В памяти потомков |

| Празднования юбилеев М.В. Ломоносова в Академии наук |

| 2011 год: 300-летие со дня рождения Ломоносова |

| Музей М.В. Ломоносова в Академии наук |

| Именем М.В. Ломоносова названы |

| Памятные медали |

| Примечания |

| О проекте |

«О исправлении

Санктпетербургской Императорской Академии наук»

Первые годы в Академии

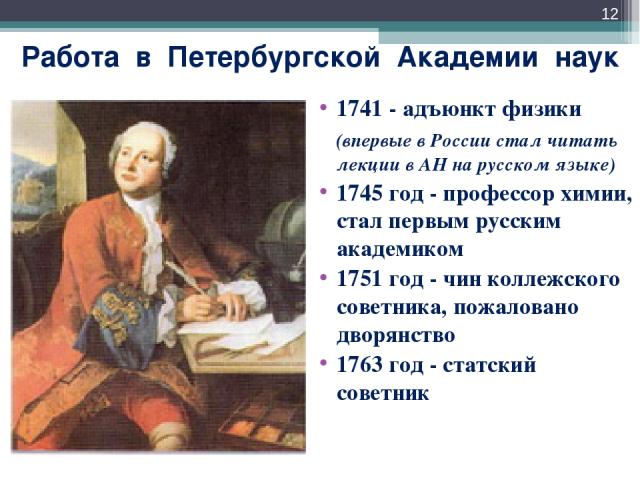

М. В. Ломоносов, как известно, прибыл в Петербургскую Академию наук из Славяно-греко-латинской академии в самом начале 1736 г. В ноябре 1736 г. он вместе с Г.У. Райзером и Д.И. Виноградовым был уже в Марбурге у Хр. Вольфа. В июне 1741 г. Ломоносов вернулся в Петербург и числился в штате студентом. Только в 1742 г. Академия определила, что «быть ему, Ломоносову, адъюнктом физического класса. А жалованья определяется ему сего 1742 года генваря с 1 числа по 360 рублев на год, счисляя в то число квартиру, дрова и свечи, о чем заготовить определение, а к комиссару указ» (15). С 1 сентября 1742 г. адъюнкт физического класса Ломоносов начал читать лекции для академических студентов и всех желающих. В программе лекций было записано, что Михайло Ломоносов «руководство к географии физической, чрез господина Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной о минералах; також обучать в стихотворстве и штиле российского языка после полудни с 3 до 4 часов» (16).

В. Ломоносов, как известно, прибыл в Петербургскую Академию наук из Славяно-греко-латинской академии в самом начале 1736 г. В ноябре 1736 г. он вместе с Г.У. Райзером и Д.И. Виноградовым был уже в Марбурге у Хр. Вольфа. В июне 1741 г. Ломоносов вернулся в Петербург и числился в штате студентом. Только в 1742 г. Академия определила, что «быть ему, Ломоносову, адъюнктом физического класса. А жалованья определяется ему сего 1742 года генваря с 1 числа по 360 рублев на год, счисляя в то число квартиру, дрова и свечи, о чем заготовить определение, а к комиссару указ» (15). С 1 сентября 1742 г. адъюнкт физического класса Ломоносов начал читать лекции для академических студентов и всех желающих. В программе лекций было записано, что Михайло Ломоносов «руководство к географии физической, чрез господина Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной о минералах; також обучать в стихотворстве и штиле российского языка после полудни с 3 до 4 часов» (16).

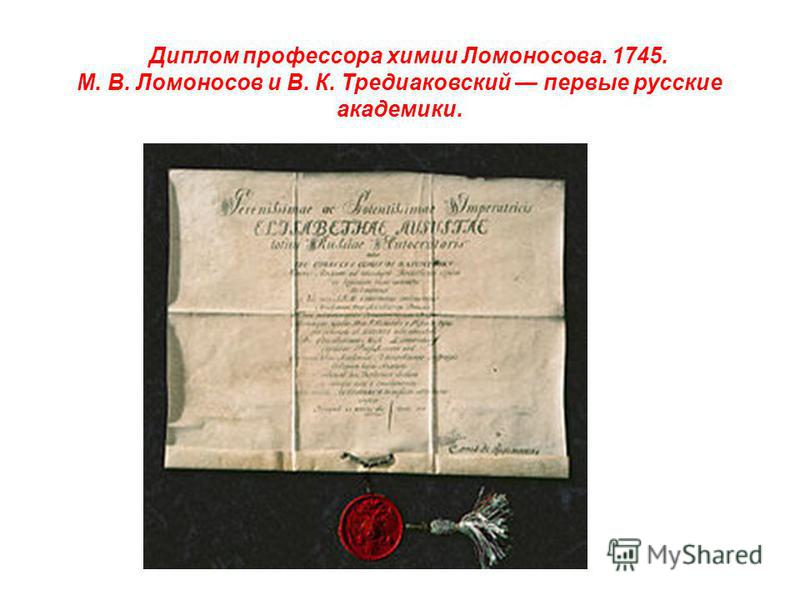

К этому времении Ломоносов уже вполне уяснил механизм бюрократических действий в Академии наук. Академические дела быстро не рассматриваются, поскольку советник Канцелярии занят «многими и более важными делами». Присвоение профессорского звания связано не с научными заслугами: «следовало бы повременить вместе с другими, которые тоже добиваются повышения», – писал советник Канцелярии И.Д. Шумахер. Видел Ломоносов и общую обстановку в Академии, где происходили распри между академиками, подстрекаемые Шумахером и его приспешниками, между Конференцией и Канцелярией. В декабре 1745 г. профессор химии набрасывает «список наук в Академии с распределением на три класса». Это первый из документов, свидетельствующих о том, что организация деятельности Академии наук занимала Ломоносова.

Письмо Хр. Вольфа президенту АН

барону И.А. Корфу.

Автограф. На нем. яз. 1737, сентября 15. СПФ АРАН. Ф.20. Оп.5. Д.123. Л.1.

Постановление Канцелярии АН об определении М. Ломоносова адъюнктом физического класса. 1742, января 28.

СПФ АРАН. Ф.20. Оп.5. Д.264. Л.1.

Страница 38

М.В. Ломоносов и Академия наук

Факультатив по истории. Академия наук, или бои без правил

До того, как Ломоносов отправился в столицу Российской империи, чтобы поступить в одно из самых престижных учебных заведений, он получал образование в московской Славяно-греко-латинской академии. Там Михаил Васильевич зарекомендовал себя как трудолюбивый ученик.

Поскольку Ломоносов был «универсальным человеком», он проявлял интерес не только к гуманитарным, но и к техническим и естественным наукам. В Славяно-греко-латинской академии Михаил Васильевич увлекался богословской литературой и древнерусскими произведениями. Он часами мог сидеть в библиотеке, читая жития святых. В столицу Российской империи Ломоносов поехал с целью изучения именно технических дисциплин.

В столицу Российской империи Ломоносов поехал с целью изучения именно технических дисциплин.

В 1736 году Ломоносов прибыл в Санкт-Петербург и поступил в Академию наук. Однако совсем скоро его и других молодых людей отправили обучаться за границу.

За четыре года странствий Ломоносов посетил несколько городов Германии. Также он побывал в Нидерландах. За пределами Российской империи Ломоносов изучал европейскую литературу, античных философов. Не забывал Михаил Васильевич и о естественных науках. Например, именно за границей он написал свой первый труд по физике, получивший длинное название «О превращении твёрдого тела в жидкое, в зависимости от движения предшествующей жидкости».

Спустя несколько лет Ломоносов вернулся в Петербург. Академия наук постановила следующее: «Быть ему, Ломоносову, адъюнктом физического класса. А жалованья определяется ему сего 1742 года января с 1 числа по 360 рублев на год, счисляя в то число квартиру, дрова и свечи, о чем заготовить определение, а к комиссару указ». Ломоносов стал вести лекции по физике.

Ломоносов стал вести лекции по физике.

Ломоносов. (wikipedia.org)

Через три года Ломоносов получил звание профессора. Многие коллеги не любили Михаила Васильевича, потому что молодой специалист критиковал негативные явления, царившие в Академии наук. Ученый выражал недовольство бюрократизмом, интригами и личными конфликтами среди профессорского состава, коррупцией, а также тем, что руководство часто использовало выделяемые государством деньги на свои нужды. Ломоносов писал одну научную работу за другой, создал ряд учебников и трудов, посвящённых как гуманитарным, так и техническим дисциплинам, но руководители Академии наук как будто не замечали его, повышая и награждая других сотрудников. Ломоносову же часто давали довольно-таки странные для профессора задания: например, вместо научных экспериментов учёный был вынужден перебирать минералы для Кунсткамеры.

Ломоносов утверждал, что управлять Академией наук должен кто-то, близкий ко двору, кто-то напрямую имеющий влияние на императрицу. К сожалению, такой человек появился, когда Михаил Васильевич уже умер. Этим человеком стала Екатерина Романовна Дашкова.

К сожалению, такой человек появился, когда Михаил Васильевич уже умер. Этим человеком стала Екатерина Романовна Дашкова.

Сборник: Русская наука

150 лет назад Дмитрий Менделеев открыл периодическую таблицу химических элементов. Какие ещё изобретения увековечили фамилии русских учёных?

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Михаил Ломоносов: из глухой деревни — в Академию наук

Михаил Ломоносов: из глухой деревни — в Академию наук

Архангельский самородок в 1745 году стал профессором Петербургской академии наук.

- ЕГЭ

- Европа

- XX век

Советские учёные

Советские учёные

Кто стал «отцом советской физики»? Как называлась политическая кампания по преследованию генетиков в СССР? Проверь свои знания!

- Статьи

- Европа

«И человек родился, чтобы умереть»

«И человек родился, чтобы умереть»

К концу жизни Николай Лобачевский ослеп и считал, что его идеи умрут вместе с ним.

- Статьи

- Европа

«О русском уме»

«О русском уме»

В 1918 году академик Иван Павлов выступил с публичной лекцией, в которой рассуждал о развитии науки в России.

- Статьи

- Европа

Как рвались в небо русские Икары, Ломоносов и Менделеев

Как рвались в небо русские Икары, Ломоносов и Менделеев

До начала ХХ в. аэронавты делали ставку на аппараты легче воздуха, взлетавшие за счет газов, а не винтов.

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Михаил Ломоносов: из глухой деревни — в Академию наук

Архангельский самородок в 1745 году стал профессором Петербургской академии наук.

- ЕГЭ

- Европа

- XX век

Советские учёные

Кто стал «отцом советской физики»? Как называлась политическая кампания по преследованию генетиков в СССР? Проверь свои знания!

- Статьи

- Европа

«И человек родился, чтобы умереть»

К концу жизни Николай Лобачевский ослеп и считал, что его идеи умрут вместе с ним.

- Статьи

- Европа

«О русском уме»

В 1918 году академик Иван Павлов выступил с публичной лекцией, в которой рассуждал о развитии науки в России.

- Статьи

- Европа

Как рвались в небо русские Икары, Ломоносов и Менделеев

До начала ХХ в. аэронавты делали ставку на аппараты легче воздуха, взлетавшие за счет газов, а не винтов.

аэронавты делали ставку на аппараты легче воздуха, взлетавшие за счет газов, а не винтов.

Рекомендовано вам

Лучшие материалы

- Неделю

- Месяц

- Статьи

- Европа

- XX век

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

- Статьи

- Европа

- XIX-XX вв.

Ненасытная Виктория

- Статьи

- Европа

- XIX век

Дуэль Лермонтова с Мартыновым

- Статьи

- Европа

- XIX-XX вв.

Пётр Столыпин: студент-агроном, ставший реформатором

- Статьи

- Европа

- XX век

Махно и его команда в эмиграции

- Статьи

- Европа

- V-XV вв.

Как вступали в брак в Средневековье

- Статьи

- Азия

- XX век

«Ты здесь посажена советскими»

- Статьи

- Европа

- XVIII век

Мальчик на троне

- Статьи

- Европа

- XX век

Вторая мировая война: могло ли человечество её избежать?

- Статьи

- Европа

- XVIII-XIX вв.

«Сатурн, пожирающий своего сына»

- Статьи

- Европа

- XX век

«Жизнь за жизнь». История Рут Эллис

- Статьи

- Европа

- XIX-XX вв.

Ненасытная Виктория

- Статьи

- Европа

- XIX век

Дуэль Лермонтова с Мартыновым

- Статьи

- Европа

- XIX-XX вв.

Пётр Столыпин: студент-агроном, ставший реформатором

- Статьи

- Европа

- XX век

Махно и его команда в эмиграции

- ЕГЭ

- Европа

- XX век

«Морозко». Очень сложный тест

- Статьи

- Европа

- V-XV вв.

Как вступали в брак в Средневековье

- Статьи

- Европа

- V до н.э. -XIX вв.

5 самых известных распутниц

- Статьи

- Европа

- XI-XV вв.

Преступление и наказание в средневековой Европе

- Статьи

- Европа

- III век до н.

э.

э.

Сын Геракла против греков

- Неделю

- Месяц

- 📚 Статьи

- 👀 4999399

- 📚 Статьи

- 👀 809400

- 📚 Статьи

- 👀 432059

- 📚 Статьи

- 👀 379117

- 📚 Статьи

- 👀 334745

- 📚 Статьи

- 👀 228269

- 📚 Статьи

- 👀 86674

- 📚 Статьи

- 👀 86435

- 📚 Статьи

- 👀 86362

- 📚 Статьи

- 👀 85286

- 📚 Статьи

- 👀 4999399

История Рут Эллис

История Рут Эллис- 📚 Статьи

- 👀 809400

- 📚 Статьи

- 👀 432059

- 📚 Статьи

- 👀 379117

- 📚 Статьи

- 👀 334745

- 📚 Тесты

- 👀 252754

Очень сложный тест

Очень сложный тест- 📚 Статьи

- 👀 228269

- 📚 Статьи

- 👀 199911

- 📚 Статьи

- 👀 133110

- 📚 Статьи

- 👀 132732

18 век — EuChemS

- Бергман, Торберн Олоф (1735-1784)

Родился: Катринеберг (Швеция), 20 марта 1735 г. Умер: Медеви (Швеция), 8 июля 1784 г.

Умер: Медеви (Швеция), 8 июля 1784 г. - Бергман был очень талантливым и разносторонним ученым, внесшим свой вклад в физику, астрономию, геологию и минералогию, но прежде всего в химию. Он получил докторскую степень в Упсальском университете в 1758 году и стал профессором химии в 1767 году после Валлериуса. Главной претензией Бергмана на известность является разработка количественного анализа по мокрому способу, которую он впервые опубликовал в 1778 году (De analysi аквариум). Он также изучал двуокись углерода и, основываясь на своих глубоких химических знаниях и аналитических способностях, разработал процедуры для изготовления искусственных минеральных вод. Бергман был одним из основоположников химической минералогии, а также разработал улучшенную версию таблиц сродства Джеффри. Хотя Бергман умер от туберкулеза, не дожив до 50 лет, он превратил Упсалу в ведущий центр химии в Европе. Талантливые ученики Бергмана, такие как Шееле, Гадолин, Хьельм и братья Эльхьяр, продолжили его работу.

Еще при его жизни был начат перевод произведений Бергмана, первоначально опубликованных на латыни или шведском языке; во Франции переводчиком был Гьютон де Морво.

Еще при его жизни был начат перевод произведений Бергмана, первоначально опубликованных на латыни или шведском языке; во Франции переводчиком был Гьютон де Морво. - Бертолле, Клод Луи (1748-1822)

Родился: Тайлуар (Франция), 1748 г. Умер: Арсей близ Парижа (Франция), 1822 г. - Бертолле изучал медицину в Турине (1768). В 1784 году он стал директором национальных гобеленовых фабрик, а в 1794 году — профессором химии в Политехнической школе. Бертолле был одним из первых химиков, принявших антифлогистическую систему Антуана Лавуазье. Он отстаивал мнение, что количественный состав химических соединений зависит от относительных количеств реагентов в ходе реакций. Его исследования солей аммиака и галогенов были образцовыми. Он ввел хлор в качестве отбеливателя. Бертолле считался одним из ведущих химиков своего времени и пользовался большим уважением при жизни.

- Блэк, Джозеф (1728-1799)

Родился: Бордо (Франция), 1728 Умер: Эдинбург (Шотландия), 1799 - Блэк изучал языки и натурфилософию в Глазго в 1746 году и медицину в 1748 году.

Он получил докторскую степень в Эдинбурге в 1754 году. С 1756 по 1766 год он был профессором в Глазго, а затем в Эдинбурге с 1766 по 1799 год. Блэк изучал газы путем нагревания кальция. карбонат и в итоге получили «неподвижный воздух», углекислый газ. Позже он познакомил с этим исследованием своего ученика Дэниела Резерфорда. Он был убежден, что тепло, свет и электричество — неосязаемая, невесомая материя. Он открыл карбонат магния в 1755 г.

Он получил докторскую степень в Эдинбурге в 1754 году. С 1756 по 1766 год он был профессором в Глазго, а затем в Эдинбурге с 1766 по 1799 год. Блэк изучал газы путем нагревания кальция. карбонат и в итоге получили «неподвижный воздух», углекислый газ. Позже он познакомил с этим исследованием своего ученика Дэниела Резерфорда. Он был убежден, что тепло, свет и электричество — неосязаемая, невесомая материя. Он открыл карбонат магния в 1755 г. - Кавендиш, Генри (1731-1810)

Родился: Ницца (Франция), 1731 Умер: Лондон (Англия), 1810 - Кавендиш изучал естественные науки в Кембридже с 1749 по 1753 год. С 1753 г. он проводил частные лабораторные исследования газов и открыл водород и азот с помощью усовершенствованного эвдиометра. Он определял плотности различных газов и изучал состав воды. Кавендиш смог определить гравитационную постоянную в законах Ньютона.

- Гадолин, Йохан (1760-1852)

Родился: Турку (Або), Финляндия, 5 июня 1760 г. Умер: Мюнямяки (Вирмо), Финляндия, 15 августа 1852 г.

Умер: Мюнямяки (Вирмо), Финляндия, 15 августа 1852 г. - В семье Гадолина были ученые и священнослужители; и его отец, и дед по материнской линии были профессорами физики в Королевской академии Турку. Финляндия в то время принадлежала Швеции, и поэтому для молодого Гадолина было естественным поступить в Упсальский университет, чтобы продолжить изучение химии у профессора Т. Бергмана. Докторская диссертация Гадолина по анализу железа была завершена в 1781 г. В 1786-88 гг. Гадолин совершил обширную учебную поездку по Европе, посетив, среди прочего, Р. Кирвана в Ирландии. Он был назначен в 179 г.7 до должности профессора химии в Турку, которую он занимал до выхода на пенсию в 1822 году. Большинство его публикаций касалось неорганической и аналитической химии, но он также внес значительный вклад в термохимию. Самым известным достижением Гадолина было открытие в 1794 году иттрия, который представлял собой новую землю (элемент в форме оксида), присутствующую в черном минерале, найденном семью годами ранее в карьере Иттербю недалеко от Стокгольма.

Это был первый обнаруженный редкоземельный элемент (лантаноиды); позже минерал был назван в его честь гадолинитом и элементом 64 гадолинием. Гадолин писал в 179 г.8 «Inledning to Chemien» («Введение в химию»), который считается первым антифлогистоническим учебником на шведском языке.

Это был первый обнаруженный редкоземельный элемент (лантаноиды); позже минерал был назван в его честь гадолинитом и элементом 64 гадолинием. Гадолин писал в 179 г.8 «Inledning to Chemien» («Введение в химию»), который считается первым антифлогистоническим учебником на шведском языке. - Кирван, Ричард (1735-1812)

Родился: Клафбаллимор, графство Голуэй (Ирландия), 1 августа 1733 г. Умер: Дублин (Ирландия), 22 июня 1812 г. - Кирван изучал право в Университете Пуатье, затем в Англии и Германии и занимался юридической практикой в Лондоне. Большая часть его химических исследований проводилась в его доме в Лондоне. В 1787 году он навсегда вернулся в Дублин, став в 179 году9 Президент Ирландской королевской академии. Кирван составил первую таблицу удельных теплоемкостей в 1780 году и защитил теорию флогистона, предполагая, что флогистон идентичен водороду. Книга Кирвана о флогистоне была переведена на французский мадам Лавуазье с опровержением, добавленным ее мужем.

К середине 1790-х годов публикации Кирвана показывают, что он также принял взгляды Лавуазье. Кирван принадлежал к ведущим химикам-аналитикам своего времени, проводившим точные анализы минералов и минеральных вод. Во время своих исследований сродства он также определил эквивалентные веса минеральных кислот и некоторых металлов.

К середине 1790-х годов публикации Кирвана показывают, что он также принял взгляды Лавуазье. Кирван принадлежал к ведущим химикам-аналитикам своего времени, проводившим точные анализы минералов и минеральных вод. Во время своих исследований сродства он также определил эквивалентные веса минеральных кислот и некоторых металлов. - Клапрот, Мартин Генрих (1743-1817)

Родился: Вернигероде (прусская Саксония), 1743 Умер: Берлин (Германия) - Кирван изучал право в Университете Пуатье, затем в Англии и Германии и занимался юридической практикой в Лондоне. Большая часть его химических исследований проводилась в его доме в Лондоне. В 1787 году он навсегда вернулся в Дублин, став в 1799 году президентом Ирландской королевской академии. Кирван составил первую таблицу удельных теплоемкостей в 1780 году и защитил теорию флогистона, предполагая, что флогистон идентичен водороду. Книга Кирвана о флогистоне была переведена на французский мадам Лавуазье с опровержением, добавленным ее мужем.

К середине 179 г.Публикации Кирвана показывают, что он также разделял взгляды Лавуазье. Кирван принадлежал к ведущим химикам-аналитикам своего времени, проводившим точные анализы минералов и минеральных вод. Во время своих исследований сродства он также определил эквивалентные веса минеральных кислот и некоторых металлов.

К середине 179 г.Публикации Кирвана показывают, что он также разделял взгляды Лавуазье. Кирван принадлежал к ведущим химикам-аналитикам своего времени, проводившим точные анализы минералов и минеральных вод. Во время своих исследований сродства он также определил эквивалентные веса минеральных кислот и некоторых металлов. - Лавуазье, Антуан Лоран (1743-1794)

Родился: Париж (Франция), 1743 Умер: Париж (Франция), 1794 - Лавуазье изучал классическую литературу, философию, логику, астрономию, геологию в Коллеж Мазарини. Лавуазье начал свои химические исследования в 1764 году. Он разработал новый метод получения селитры (1770). В 1776 году он предложил теорию горения, основанную на окислении (антифлогистон). В 1787 году он ввел новую номенклатуру химических соединений (совместно с Бертолле, Фуркруа и Гайтоном де Морво). В 1789 г.Лавуазье опубликовал свой учебник «Элементарный трактат по химии». Он умер во время Французской революции в 1794 году под гильотиной из-за своей работы налоговым фермером.

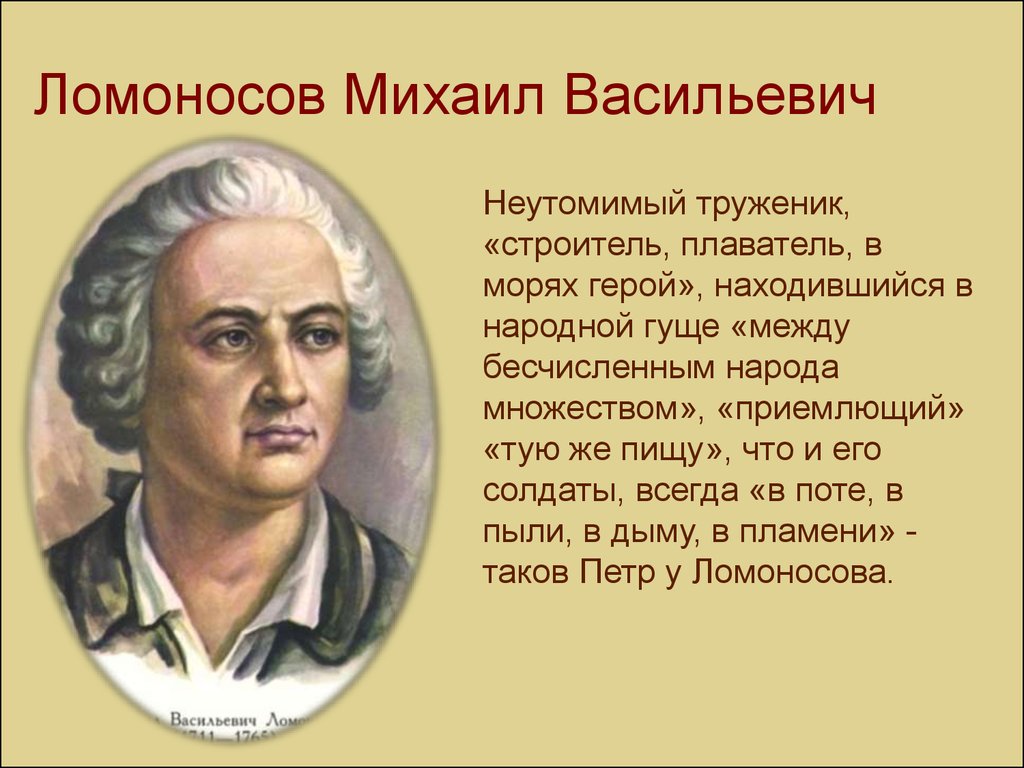

- Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765)

Родился: Денисовка под Архангельском (Россия), 1711 Умер: Санкт-Петербург (Россия), 1765 - Ломоносов был сыном рыбака, сам изучил классические языки и философию. В 1736-1741 годах он провел в Германии, где также занимался науками. В 1745 году он был назначен профессором химии. Ломоносов был поэтом и грамматиком, которого часто считают первым великим реформатором русского языка, но он также написал обширные работы по химии и физике. Отходя от атомистического представления о материи, он предсказал, что тепло вырабатывается при вращении частиц с большим трением, тем самым отрицая справедливость господствовавшей тогда фологологической теории горения. Он также исследовал цвета и стекло.

- Пристли, Джозеф (1733-1804)

Родился: Филдхед (Англия), 1733 Умер: Нортумберленд (США, Пенсильвания), 1804 - Пристли был министром-унитарианцем и формально никогда не изучал науку.

Под влиянием Бенджамина Франклина Пристли провел исследования электричества (1769). В 1772 г. он выделил ряд газов, таких как закись азота, а в 1774 г. выделил новый газ «дефлогистированный воздух» (кислород) и изучил свойства этого нового газа. Пристли также признал тот факт, что растения находятся под влиянием света (фотосинтез).

Под влиянием Бенджамина Франклина Пристли провел исследования электричества (1769). В 1772 г. он выделил ряд газов, таких как закись азота, а в 1774 г. выделил новый газ «дефлогистированный воздух» (кислород) и изучил свойства этого нового газа. Пристли также признал тот факт, что растения находятся под влиянием света (фотосинтез). - Рихтер, Еремиас Беньямин (1762-1807)

Родился: Хиршберг (Еления Гора) (Германия), 1762 г. Умер: Берлин (Германия), 1807 г. - Рихтер изучал философию у Иммануила Канта и математику в Кенигсберге. В 1785 году он получил докторскую степень, защитив диссертацию об использовании математики в химии. Он так и не достиг академического положения и экспериментировал за свой счет. Его самым важным вкладом в химию было открытие закона эквивалентных пропорций. Он же ввел в химию термин «стехиометрия».

- Рупрехт, Анталь (1748-1818)

Родился: Шмельниц/Смольник (Венгрия, ныне Словакия, 1748) Умер: Вена (Австрия), 1814 - Рупрехт окончил Горную академию Сельмекбани, основанную в 1763 году.

Он был назначен профессором химии и металлургии в 1779 году. Он был одним из первых, кто рассматривал так называемые «почвы» как сложные вещества и пытался показать это экспериментально. . Ему удалось сначала расплавить платину, и он принимал участие в открытии теллура.

Он был назначен профессором химии и металлургии в 1779 году. Он был одним из первых, кто рассматривал так называемые «почвы» как сложные вещества и пытался показать это экспериментально. . Ему удалось сначала расплавить платину, и он принимал участие в открытии теллура. - Шееле, Карл Вильгельм (1742-1786)

Родился: Штральзунд (Швеция), 9 декабря 1742 г. Умер: Кёпинг (Швеция), 21 мая 1786 г. - В возрасте четырнадцати лет Шееле поступил в ученики к аптекарю в Гетеборге, а затем в Мальмё, где начал проводить химические эксперименты. Во время работы в аптеке в Уппсале в 1770 году он познакомился с ведущим шведским химиком того времени Т.О. Бергман. Шееле получил совет и помощь от Бергмана, но формально никогда не изучал химию. Тем не менее, он стал одним из величайших химиков-экспериментаторов всех времен, открывшим новые элементы и вещества в большем разнообразии, чем любой другой человек до него. Он участвовал в открытии элементов и простых соединений хлора, фтора, марганца, бария, молибдена, вольфрама и кислорода.

Установлено, что открытие Шееле кислорода произошло в 1771 г., или раньше Пристли и Лавуазье. Шееле публиковал свои исследования в основном в трудах Королевской академии наук в Стокгольме, которая назвала ученого-самодеятельного своим действительным членом. Из-за значительных достижений в области неорганической химии достижения Шееле в области органической химии часто упускаются из виду. Он был первым, кто разделил и охарактеризовал органические кислоты, такие как винная, лимонная, бензойная, яблочная и щавелевая. С 1775 года Шееле работал аптекарем в маленьком городке Кёпинге, где и умер в раннем возрасте 43 лет. Его смерть могла быть вызвана длительным воздействием высокотоксичных веществ, таких как мышьяковая кислота и цианистый водород, которые также относятся к соединениям, впервые полученным Шееле.

Установлено, что открытие Шееле кислорода произошло в 1771 г., или раньше Пристли и Лавуазье. Шееле публиковал свои исследования в основном в трудах Королевской академии наук в Стокгольме, которая назвала ученого-самодеятельного своим действительным членом. Из-за значительных достижений в области неорганической химии достижения Шееле в области органической химии часто упускаются из виду. Он был первым, кто разделил и охарактеризовал органические кислоты, такие как винная, лимонная, бензойная, яблочная и щавелевая. С 1775 года Шееле работал аптекарем в маленьком городке Кёпинге, где и умер в раннем возрасте 43 лет. Его смерть могла быть вызвана длительным воздействием высокотоксичных веществ, таких как мышьяковая кислота и цианистый водород, которые также относятся к соединениям, впервые полученным Шееле. - Воклен, Луи Николя (1763-1829)

Родился: Эберто (Франция), 1763 г. Умер: Эберто (Франция), 1829 г. - Воклен изучал фармацию в Руане и в Париже (у Фуркруа).