Записка Г.Г. Карпова о приеме Сталиным иерархов Русской Православной Церкви 4 сентября 1943 года

Записка Г.Г. Карпова о приеме Сталиным иерархов Русской Православной Церкви 4 сентября 1943 года

Предыдущаяпубликация |

Алфавитный указательсочинений И.В. Сталина

Оглавление тома 18сочинений И.В. Сталина |

Следующаяпубликация |

Источник:

Сталин И.В. Cочинения. – Т. 18. – Тверь: Информационно-

издательский центр «Союз», 2006.

Красным шрифтом в квадратных скобках обозначается конец текста на соответствующей странице печатного оригинала указанного издания

4.09.43 г. я был вызван к товарищу Сталину, где мне были заданы следующие вопросы:

а) что из себя представляет митрополит Сергий (возраст, физическое состояние, его авторитет в церкви, его отношение к властям),

б) краткая характеристика митрополитов Алексия и Николая,

в) когда и как был избран в патриархи Тихон,

г) какие связи Русская православная церковь имеет с заграницей,

д) кто являются патриархами Вселенским, Иерусалимским и другими,

е) что я знаю о руководстве православных церквей Болгарии, Югославии, Румынии,

ж) в каких материальных условиях находятся сейчас митрополиты Сергий, Алексий и Николай,

з) количество приходов православной церкви в СССР и количество епископата.

После того, когда мною были даны ответы на вышеуказанные вопросы, мне было задано три вопроса личного порядка:а) русский ли я,

б) с какого года в партии,

в) какое образование имею и почему знаком с церковными вопросами.

После этого т. Сталин сказал:

– Нужно создать специальный орган, который бы осуществлял связь с руководством церкви. Какие у вас есть предложения?

Оговорившись, что к этому вопросу не совсем готов, я внес предложение организовать при Верховном Совете СССР отдел по делам культов и исходил при этом из факта существования при ВЦИКе постоянно действующей Комиссии по делам культов.

Тов. Сталин, поправив меня, сказал, что организовывать комиссию или отдел по делам культов при Верховном Совете Союза ССР не следует, что речь идет об организации специального органа при правительстве Союза и речь может идти об образовании или комитета, или совета. Спросил мое мнение.

Когда я сказал, что затрудняюсь ответить на этот вопрос, т. Сталин, несколько подумав, сказал:

1) надо организовать при правительстве Союза, т. е. при Совнаркоме, Совет, который назовем Советом по делам Русской православной церкви;

2) на Совет будет возложено осуществление связей между правительством Союза и патриархом;

3) Совет самостоятельных решений не принимает, докладывает и получает указания от правительства.

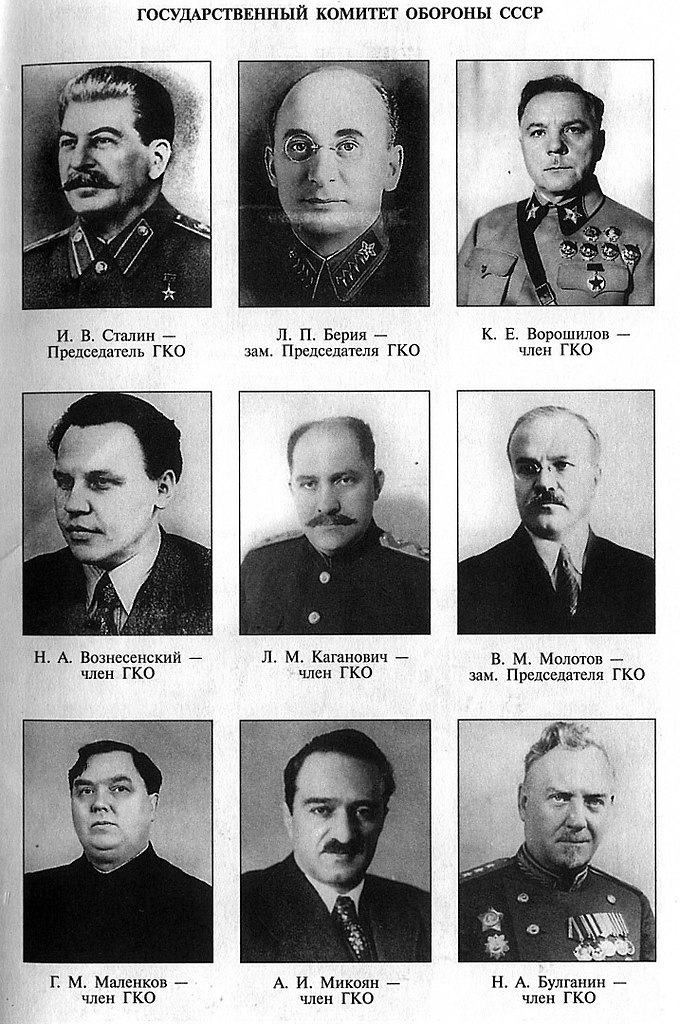

После этого т. Сталин обменялся мнениями с тт. Маленковым, Берия по вопросу, следует ли принимать ему митрополитов Сергия, Алексия, Николая, а также спросил меня, как я смотрю на то, что правительство примет их.

Все трое сказали, что они считают это положительным фактом.

После этого тут же, на даче т. Сталина, я получил указание позвонить митрополиту Сергию и от имени правительства передать следующее: «Говорит с Вами представитель Совнаркома Союза. Правительство имеет желание принять Вас, а также митрополитов Алексия и Николая, выслушать Ваши нужды и разрешить имеющиеся у Вас вопросы. Правительство может Вас принять или сегодня же, через час-полтора, или если это время Вам не подходит, то прием может быть организован завтра (в воскресенье) или в любой день последующей недели».

Тут же, в присутствии т. Сталина, созвонившись с Сергием и отрекомендовавшись представителем Совнаркома, я передал вышеуказанное и попросил обменяться мнениями с митрополитами Алексием и Николаем, если они находятся в данное время у митрополита Сергия.

После этого доложил т. Сталину, что митрополиты Сергий, Алексий и Николай благодарят за такое внимание со стороны Правительства и хотели бы, чтобы их приняли сегодня.

Двумя часами позднее митрополиты Сергий, Алексий и Николай прибыли в Кремль, где были приняты т. Сталиным в кабинете председателя Совнаркома Союза ССР. На приеме присутствовали т. Молотов и я.

Беседа т. Сталина с митрополитами продолжалась 1 час 55 минут.

Тов. Сталин сказал, что правительство Союза знает о проводимой ими патриотической работе в церквах с первого дня войны, что правительство получило очень много писем с фронта и из тыла, одобряющих позицию, занятую церковью по отношению к [c. 622] государству.

Тов. Сталин, коротко отметив положительное значение патриотической деятельности церкви за время войны, просил митрополитов Сергия, Алексия и Николая высказаться об имеющихся у патриархии и у них лично назревших, но неразрешенных вопросах.

Митрополит Сергий сказал т.

Митрополиты Алексий и Николай также высказались за образование Синода и обосновали это предложение об образовании как наиболее желаемую и приемлемую форму, сказав также, что избрание патриарха на архиерейском Соборе они считают вполне каноничным, т. к. фактически церковь возглавляет бессменно в течение 18 лет патриарший местоблюститель митрополит Сергий.

Одобрив предложения митрополита Сергия, т. Сталин спросил:

а) как будет называться патриарх,

б) когда может быть собран архиерейский Собор,

в) нужна ли какая помощь со стороны правительства для успешного проведения Собора (имеется ли помещение, нужен ли транспорт, нужны ли деньги и т. д.).

д.).

Сергий ответил, что эти вопросы предварительно ими между собой обсуждались и они считали бы желательным и правильным, если бы правительство разрешило принять для патриарха титул патриарха Московского и всея Руси, хотя патриарх Тихон, избранный в 1917 г., при Временном правительстве, назывался «патриархом Московским и всея России».

Тов. Сталин согласился, сказав, что это правильно.

На второй вопрос митрополит Сергий ответил, что архиерейский Собор можно будет собрать через месяц, и тогда т. Сталин, улыбнувшись, сказал: «А нельзя ли проявить большевистские темпы?» Обратившись ко мне, спросил мое мнение, я высказался, что если мы поможем митрополиту Сергию соответствующим транспортом для быстрейшей доставки епископата в Москву (самолетами), то Собор мог бы быть собран и через 3–4 дня.

После короткого обмена мнениями договорились, что [c. 623] архиерейский Собор соберется в Москве 8 сентября.

На третий вопрос митрополит Сергий ответил, что для проведения Собора никаких субсидий от государства они не просят.

Вторым вопросом митрополит Сергий поднял, а митрополит Алексий развил вопрос о подготовке кадров духовенства, причем оба просили т. Сталина, чтобы им было разрешено организовать богословские курсы при некоторых епархиях.

Тов. Сталин, согласившись с этим, в то же время спросил, почему они ставят вопрос о богословских курсах, тогда как правительство может разрешить организацию духовной академии и открытие духовных семинарий во всех епархиях, где это нужно.

Митрополит Сергий, а затем еще больше митрополит Алексий сказали, что для открытия духовной академии у них еще очень мало сил и нужна соответствующая подготовка, а в отношении семинарий – принимать в них лиц не моложе 18 лет они считают неподходящим по времени и прошлому опыту, зная, что, пока у человека не сложилось определенное мировоззрение, готовить их в качестве пастырей весьма опасно, т. к. получается большой отсев, и, может быть, в последующем, когда церковь будет иметь соответствующий опыт работы с богословскими курсами, встанет этот вопрос, но и то организационная и программная сторона семинарий и академий должна быть резко видоизменена.

Тов. Сталин сказал: «Ну, как хотите, это дело ваше, а если хотите богословские курсы, начинайте с них, но правительство не будет иметь возражений и против открытия семинарий и академий».

Третьим вопросом Сергий поднял вопрос об организации издания журнала Московской патриархии, который бы выходил один раз в месяц и в котором освещались бы как хроника церкви, так и статьи и речи богословского и патриотического характера.

Тов. Сталин ответил: «Журнал можно и следует выпускать».

Затем митрополит Сергий затронул вопрос об открытии церквей в ряде епархий, сказав, что об этом перед ним ставят [вопросы] почти все епархиальные архиереи, что церквей мало и что уж очень много лет церкви не открываются. При этом митрополит Сергий сказал, что он считает необходимым предоставить право епархиальному архиерею входить в переговоры с гражданской властью по вопросу открытия церквей.

Митрополиты Алексий и Николай поддержали Сергия, отметив при этом неравномерность распределения церквей в Советском Союзе и высказав пожелание в первую очередь открывать церкви в [c. 624] областях и краях, где нет совсем церквей или где их мало.

624] областях и краях, где нет совсем церквей или где их мало.

Тов. Сталин ответил, что этому вопросу никаких препятствий со стороны правительства не будет.

Затем митрополит Алексий поднял вопрос перед т. Сталиным об освобождении некоторых архиереев, находящихся в ссылке, в лагерях, в тюрьмах и т. д.

Тов. Сталин сказал им: «Представьте такой список, его рассмотрим».

Сергий поднял тут же вопрос о предоставлении права свободного проживания и передвижения внутри Союза и права исполнять церковные службы бывшим священнослужителям, отбывшим по суду срок своего заключения, т. е. вопрос был поднят о снятии запрещений, вернее, ограничений, связанных с паспортным режимом.

Тов. Сталин предложил мне этот вопрос изучить.

Митрополит Алексий, попросив разрешения у т. Сталина, специально остановился на вопросах, имеющих отношение к церковной кассе, а именно:

а) митрополит Алексий сказал, что он считает необходимым предоставление епархиям права отчислять некоторые суммы из касс церквей и из касс епархий в кассу центрального церковного аппарата для его содержания (патриархия, Синод), и в связи с этим же митрополит Алексий привел пример, что инспектор по административному надзору Ленсовета Татаринцева такие отчисления делать не разрешила;

б) что в связи с этим же вопросом он, а также митрополиты Сергий и Николай считают необходимым, чтобы было видоизменено Положение о церковном управлении, а именно чтобы священнослужителям было дано право быть членами исполнительного органа церкви.

Тов. Сталин сказал, что против этого возражений нет.

Митрополит Николай в беседе затронул вопрос о свечных заводах, заявив, что в данное время церковные свечи изготовляются кустарями, продажная цена свечей в церквах весьма высокая и что он, митрополит Николай, считает лучшим предоставить право иметь свечные заводы при епархиях.

Тов. Сталин сказал, что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР, и что, как он говорил об организации духовных учебных заведений, не возражая против открытия семинарий в епархиях, так не может быть препятствий и к открытию при епархиальных управлениях свечных [c. 625] заводов и других производств.

Затем, обращаясь ко мне, т. Сталин сказал: «Надо обеспечить право архиерея распоряжаться церковными суммами. Не надо делать препятствий к организации семинарий, свечных заводов и т. д.».

Затем т. Сталин, обращаясь к трем митрополитам, сказал: «Если нужно сейчас или если нужно будет в дальнейшем, государство может отпустить соответствующие субсидии церковному центру».

Сталин, обращаясь к трем митрополитам, сказал: «Если нужно сейчас или если нужно будет в дальнейшем, государство может отпустить соответствующие субсидии церковному центру».

После этого т. Сталин, обращаясь к митрополитам Сергию, Алексию и Николаю, сказал им: «Вот мне доложил т. Карпов, что вы очень плохо живете: тесная квартирка, покупаете продукты на рынке, нет у вас никакого транспорта. Поэтому правительство хотело бы знать, какие у вас есть нужды и что вы хотели бы получить от правительства».

В ответ на вопрос т. Сталина митрополит Сергий сказал, что в качестве помещений для патриархии и для патриарха он просил бы принять внесенные митрополитом Алексием предложения о предоставлении в распоряжение патриархии бывшего игуменского корпуса в Новодевичьем монастыре, а что касается обеспечения продуктами, то эти продукты они покупают на рынке, но в части транспорта просил бы помочь, если можно, выделением машины.

Тов. Сталин сказал митрополиту Сергию: «Помещения в Новодевичьем монастыре т. Карпов посмотрел: они совершенно неблагоустроенны, требуют капитального ремонта, и, чтобы занять их, надо еще много времени. Там сыро и холодно. Ведь надо учесть, что эти здания построены в XVI в. Правительство вам может предоставить завтра же вполне благоустроенное и подготовленное помещение, предоставив вам 3-этажный особняк в Чистом переулке, который занимался ранее бывшим немецким послом Шуленбургом. Но это здание советское, не немецкое, так что вы можете совершенно спокойно в нем жить. При этом особняк мы вам предоставляем со всем имуществом, мебелью, которая имеется в этом особняке, а для того, чтобы лучше иметь представление об этом здании, мы сейчас вам покажем план его».

Карпов посмотрел: они совершенно неблагоустроенны, требуют капитального ремонта, и, чтобы занять их, надо еще много времени. Там сыро и холодно. Ведь надо учесть, что эти здания построены в XVI в. Правительство вам может предоставить завтра же вполне благоустроенное и подготовленное помещение, предоставив вам 3-этажный особняк в Чистом переулке, который занимался ранее бывшим немецким послом Шуленбургом. Но это здание советское, не немецкое, так что вы можете совершенно спокойно в нем жить. При этом особняк мы вам предоставляем со всем имуществом, мебелью, которая имеется в этом особняке, а для того, чтобы лучше иметь представление об этом здании, мы сейчас вам покажем план его».

Через несколько минут представленный т. Сталину т. Поскребышевым план особняка по Чистому переулку, дом 5, с его подворными постройками и садом был показан для ознакомления митрополитам, причем было условлено, что на другой день, 4 сентября (Описка. Надо – 5 сентября. – Ред.), т. Карпов предоставит возможность митрополитам лично осмотреть указанное выше помещение.

Вновь затронув вопрос о продовольственном снабжении, т. Сталин [c. 626] сказал митрополитам: «На рынке продукты покупать вам неудобно и дорого, и сейчас продуктов на рынок колхозник выбрасывает мало. Поэтому государство может обеспечить продуктами вас по государственным ценам. Кроме того, мы завтра-послезавтра предоставим в ваше распоряжение 2–3 легковые автомашины с горючим».

Тов. Сталин спросил митрополита Сергия и других митрополитов, нет ли у них еще каких-либо вопросов к нему, нет ли других нужд у церкви, причем об этом т. Сталин спросил несколько раз.

Все трое заявили, что особых просьб больше они не имеют, но иногда на местах бывает переобложение духовенства подоходным налогом, на что т. Сталин обратил внимание и предложил мне в каждом отдельном случае принимать соответствующие меры проверки и исправления.

После этого т. Сталин сказал митрополитам: «Ну, если у вас больше нет к правительству вопросов, то, может быть, будут потом. Правительство предполагает образовать специальный государственный аппарат, который будет называться Совет по делам Русской православной церкви, и председателем Совета предполагается назначить т. Карпова. Как вы смотрите на это?»

Правительство предполагает образовать специальный государственный аппарат, который будет называться Совет по делам Русской православной церкви, и председателем Совета предполагается назначить т. Карпова. Как вы смотрите на это?»

Все трое заявили, что они весьма благожелательно принимают назначение на этот пост т. Карпова.

Тов. Сталин сказал, что Совет будет представлять собою место связи между правительством и церковью и председатель его должен [докладывать] правительству о жизни церкви и возникающих у нее вопросах.

Затем, обращаясь ко мне, т. Сталин сказал: «Подберите себе 2–3 помощников, которые будут членами вашего Совета, образуйте аппарат, но только помните: во-первых, что вы не обер-прокурор; во-вторых, своей деятельностью больше подчеркивайте самостоятельность церкви».

После этого т. Сталин, обращаясь к т. Молотову, сказал: «Надо довести об этом до сведения населения, так же как потом надо будет сообщить населению и об избрании патриарха».

В связи с этим Вячеслав Михайлович Молотов тут же стал составлять проект коммюнике для радио и газет, при составлении которого вносились соответствующие замечания, поправки и дополнения как со стороны т. Сталина, так и отдельные со стороны митрополитов Сергия и Алексия.

Текст извещения был принят в следующей редакции: [c. 627]

«4 сентября с. г. у председателя Совета Народных Комиссаров СССР т. И.В. Сталина состоялся прием, во время которого имела место беседа с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем.

Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения председателя Совнаркома, что в руководящих кругах православной церкви имеется намерение созвать Собор епископов для избрания патриарха Московского и всея Руси и образования при патриархе Священного Синода.

Глава правительства т. И.В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий.

При беседе присутствовал заместитель председателя Совнаркома СССР т. В.М. Молотов».

Это извещение было опубликовано в газете «Известия» от 5 сентября 1943 г.

Коммюнике было передано т. Поскребышеву для передачи в этот же день по радио и в ТАСС для напечатания в газетах.

После этого т. Молотов обратился к Сергию с вопросом: когда лучше принять делегацию Англиканской церкви, желающую приехать в Москву, во главе с архиепископом Йоркским?

Сергий ответил, что, поскольку Собор епископов будет собран через 4 дня, значит, и будут проведены выборы патриарха, англиканская делегация может быть принята в любое время.

Тов. Молотов сказал, что, по его мнению, лучше будет принять эту делегацию месяцем позднее.

В заключение этого приема у т. Сталина выступил митрополит Сергий с кратким благодарственным словом к правительству и лично к т. Сталину.

Тов. Молотов спросил т. Сталина: «Может, следует вызвать фотографа?»

Тов. Сталин сказал: «Нет, сейчас уже поздно, второй час ночи, поэтому мы сделаем это в другой раз».

Сталин сказал: «Нет, сейчас уже поздно, второй час ночи, поэтому мы сделаем это в другой раз».

Тов. Сталин, попрощавшись с митрополитами, проводил их до дверей своего кабинета.

Данный прием был историческим событием для церкви и оставил у митрополитов Сергия, Алексия и Николая большие впечатления, [c. 628] которые были очевидны для всех, кто знал и видел в те дни Сергия и других.

|

ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–10.

Примечание

Карпов Г.Г. до сентября 1943 года – начальник 4 отдела III управления НКВД по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией. [c. 629] |

Предыдущаяпубликация |

Алфавитный указательсочинений И. В. Сталина В. Сталина

Оглавление тома 18сочинений И.В. Сталина |

Следующаяпубликация |

This Stalin archive has been reproduced from Библиотека Михаила Грачева (Mikhail Grachev Library) at http://grachev62.narod.ru/stalin/ However, we cannot advise connecting to the original location as it currently generates virus warnings.

Every effort has been made to ascertain and obtain copyright pertaining to this material, where relevant. If a reader knows of any further copyright issues, please contact Roland Boer.

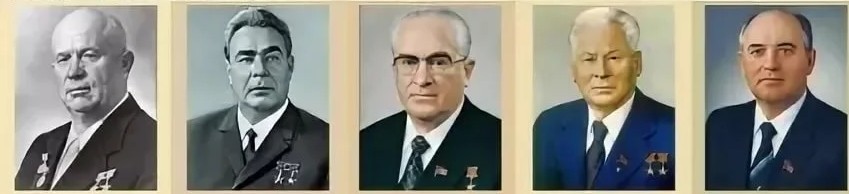

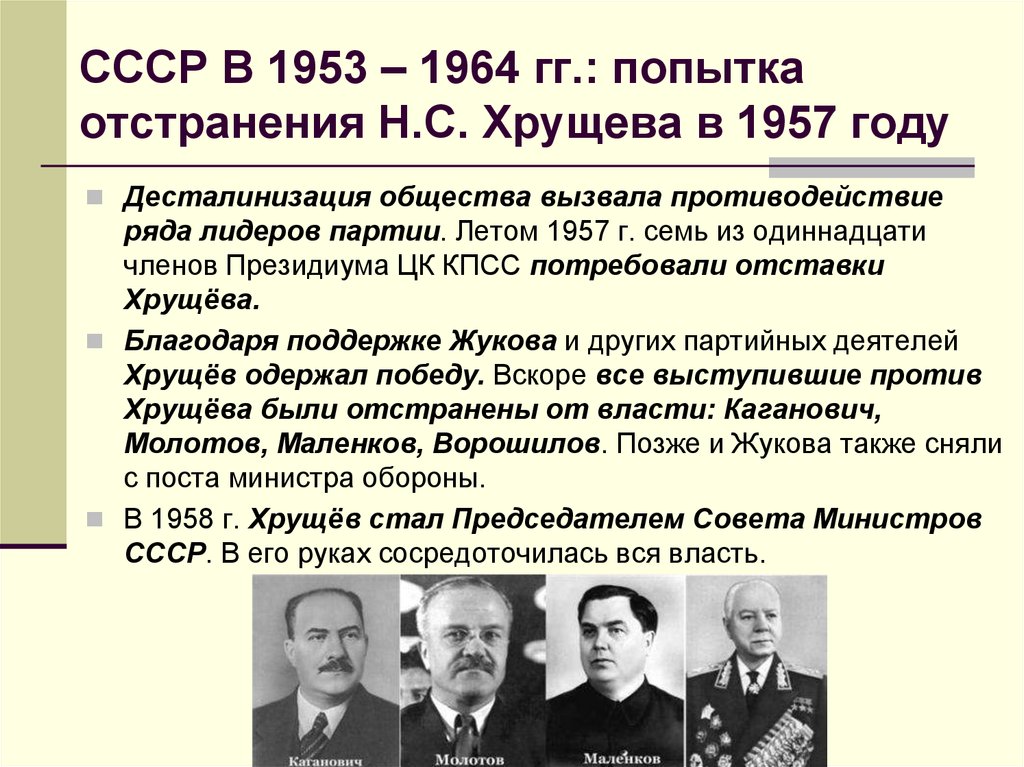

«Вся верхушка правительства восстала» 65 лет назад сталинисты попытались лишить Хрущева власти. Как ему удалось победить?: Политика: Россия: Lenta.ru

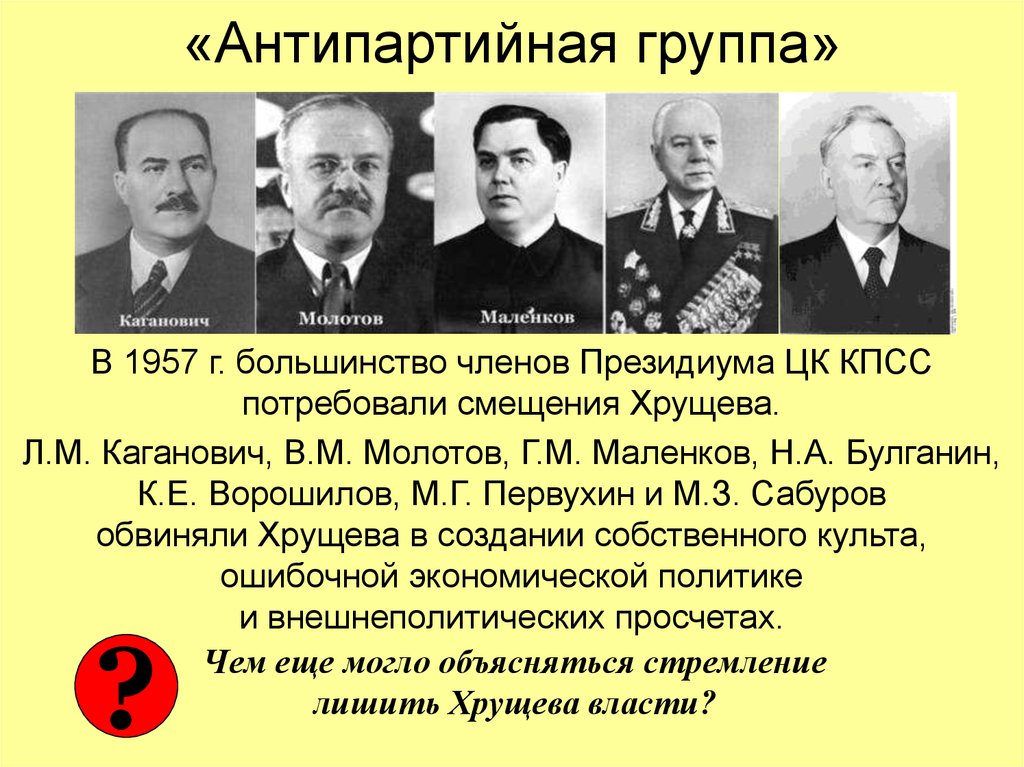

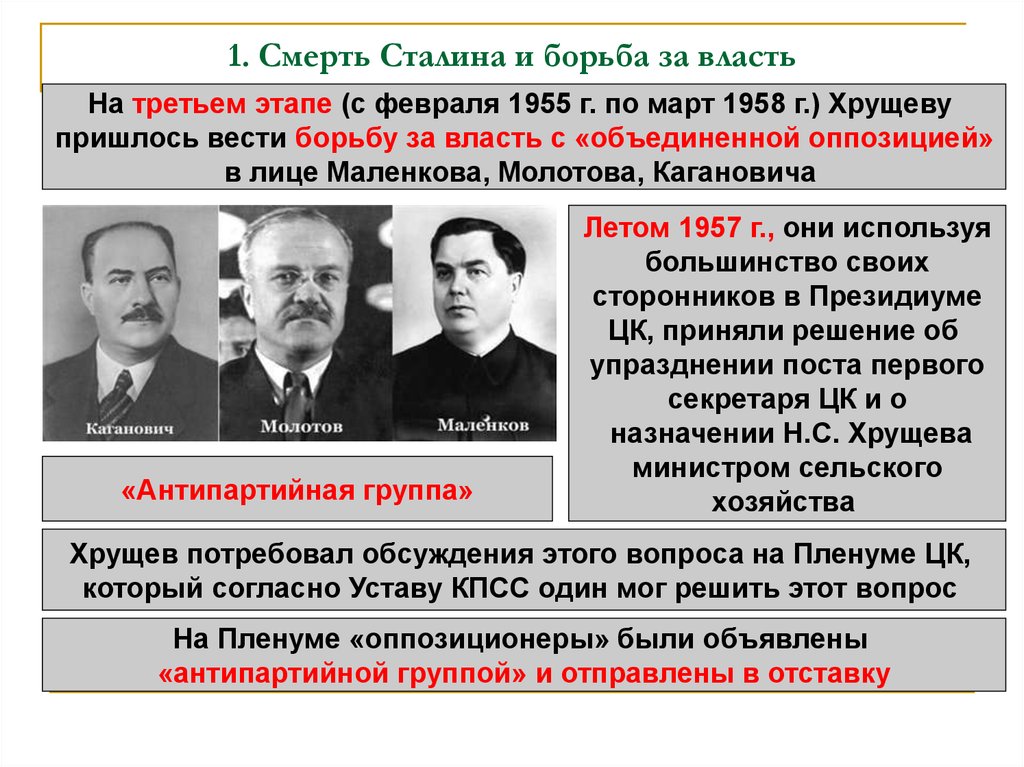

Ровно 65 лет назад, 29 июня 1957 года, в Москве завершился Пленум ЦК КПСС — одно из ключевых событий борьбы за власть в партийном руководстве после смерти Иосифа Сталина. Первый секретарь ЦК Никита Хрущев, прославившийся разоблачением культа личности, смог разгромить группу влиятельных политиков во главе с Вячеславом Молотовым и Георгием Маленковым, которые, как считается, желали возврата к сталинским порядкам и пытались отправить Хрущева в отставку. Победитель не стал учинять расправу над противниками и отправил их на мелкие должности в провинцию. Решающую роль в этой борьбе сыграл маршал Георгий Жуков. Но Хрущев боялся своего благодетеля и вскоре снял его с должности министра обороны. Как развивался один из главных политических кризисов послевоенной истории СССР — в материале «Ленты.ру».

Первый секретарь ЦК Никита Хрущев, прославившийся разоблачением культа личности, смог разгромить группу влиятельных политиков во главе с Вячеславом Молотовым и Георгием Маленковым, которые, как считается, желали возврата к сталинским порядкам и пытались отправить Хрущева в отставку. Победитель не стал учинять расправу над противниками и отправил их на мелкие должности в провинцию. Решающую роль в этой борьбе сыграл маршал Георгий Жуков. Но Хрущев боялся своего благодетеля и вскоре снял его с должности министра обороны. Как развивался один из главных политических кризисов послевоенной истории СССР — в материале «Ленты.ру».

***

В начале июня 1957 года студент Московского энергетического института и сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев женился на своей одногруппнице Галине Шумовой. Их ждала практика на приборостроительном заводе. Свадьбу играли на даче Никиты Хрущева, который недолюбливал невестку, но хотел порадовать любимого отпрыска.

Хлебосольный хозяин пригласил на торжество первых лиц Советского Союза. Приехали глава правительства Николай Булганин, его предшественник на этом посту Георгий Маленков, а также экс-глава МИД Вячеслав Молотов («лучший ученик и ближайший соратник» Сталина), председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов, влиятельный член Президиума ЦК КПСС (так при Хрущеве называлось Политбюро), бывший вождь московских и украинских большевиков Лазарь Каганович, министр обороны Георгий Жуков, председатель КГБ Иван Серов и многие другие.

Приехали глава правительства Николай Булганин, его предшественник на этом посту Георгий Маленков, а также экс-глава МИД Вячеслав Молотов («лучший ученик и ближайший соратник» Сталина), председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов, влиятельный член Президиума ЦК КПСС (так при Хрущеве называлось Политбюро), бывший вождь московских и украинских большевиков Лазарь Каганович, министр обороны Георгий Жуков, председатель КГБ Иван Серов и многие другие.

Гости разбились на две компании — молодежь и старики. Они выпивали и веселились, новобрачных щедро одаривали. И только чета Маленковых, всегда любившая делать запоминающиеся презенты, вручила Шумовой потрепанную сумочку с дешевым будильником, который можно было купить в любом универмаге. Это выглядело тем более удивительным, ведь именно Валерия Голубцова, супруга Маленкова, в бытность ректором МЭИ убедила Хрущева-младшего подать документы в ее вуз и поощряла своего протеже.

Георгий Жуков и Никита Хрущев

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

Как водится, свадьба не обошлась без скандала. По воспоминаниям маршала Жукова, в какой-то момент хозяин дачи вскользь уколол подвыпившего Булганина, который в ответ вскипел, сказал Хрущеву подбирать выражения. Собравшиеся за столом замерли от неожиданности. Праздничная атмосфера была безнадежно испорчена, и многим стало ясно, что в руководящей верхушке СССР существует серьезный конфликт.

По воспоминаниям маршала Жукова, в какой-то момент хозяин дачи вскользь уколол подвыпившего Булганина, который в ответ вскипел, сказал Хрущеву подбирать выражения. Собравшиеся за столом замерли от неожиданности. Праздничная атмосфера была безнадежно испорчена, и многим стало ясно, что в руководящей верхушке СССР существует серьезный конфликт.

«Отец пребывал в отличном праздничном настроении, шутил, задирался, — рассказывал свою версию Сергей Хрущев. — Когда Булганин начал очередной тост, он отпустил беззлобную шутку. Булганин среагировал бурно, просто взорвался. Стал кричать, что не позволит затыкать ему рот, помыкать им. Его еле успокоили».

После окончания застолья Молотов, Маленков, Каганович и Булганин демонстративно попрощались с остальными и уехали на дачу Маленкова. Хрущев понял, что отныне Булганин переметнулся в лагерь его противников.

«Верхушка восстала против маниакальной ненависти к Сталину»

Хрущев нажил себе врагов не за один день. С Маленковым они прежде дружили, сообща свалили в 1953-м Лаврентия Берию и распределили между собой власть: Никита Сергеевич возглавил партию, Георгий Максимилианович — правительство. Но в том же году между ними произошла крупная ссора. Хрущев первым выступил на Пленуме с докладом о мерах для облегчения положения крестьян и о сельском хозяйстве вообще. Инициатива считалась нужной и правильной, была позитивно воспринята в обществе. Через какое-то время с той же программой выступил в Верховном Совете СССР Маленков. Именно ему народ и приписал всю славу. Это порядком разозлило Хрущева, и он навсегда это запомнил.

Но в том же году между ними произошла крупная ссора. Хрущев первым выступил на Пленуме с докладом о мерах для облегчения положения крестьян и о сельском хозяйстве вообще. Инициатива считалась нужной и правильной, была позитивно воспринята в обществе. Через какое-то время с той же программой выступил в Верховном Совете СССР Маленков. Именно ему народ и приписал всю славу. Это порядком разозлило Хрущева, и он навсегда это запомнил.

«Молотов и Каганович — другое дело. Тут — политика. Их не устраивала десталинизация, — размышлял в своих мемуарах «Так было» Анастас Микоян. — А Маленков хотел тоже быть реформатором. Ему с Хрущевым политически было по пути. Только он переоценил пост главы правительства и недооценил роль руководителя партийного аппарата. Сам перешел в правительство, отдав партию в руки Хрущеву.

Видимо, не представлял себе, на какое вероломство по отношению к нему мог пойти Хрущев. Непростительная ошибка! Ведь он сам при Сталине сделал этот аппарат всемогущим исполнителем воли генерального (первого) секретаря

Что же до устроившего скандал на свадьбе Булганина, то поначалу он поддерживал Хрущева во всех начинаниях, но сильно обижался, когда тот лез в его сферу ответственности, высмеивал премьера и обвинял в некомпетентности. Постепенно Булганин все больше склонялся на сторону Молотова и Кагановича — те недолюбливали Хрущева давно, он отвечал им взаимностью. На взгляд Кагановича, остатки былой скромности Хрущева исчезли после XX съезда партии. В своих мемуарах, увидевших свет в конце 1990-х, верный сталинец вволю прошелся по оппоненту: тот, мол, почувствовал себя вождем, и «шапка на ем встала торчком». Каганович критиковал Хрущева за грубое нарушение коллективности в руководстве, что приводило к тяжелым политическим и экономическим ошибкам.

Постепенно Булганин все больше склонялся на сторону Молотова и Кагановича — те недолюбливали Хрущева давно, он отвечал им взаимностью. На взгляд Кагановича, остатки былой скромности Хрущева исчезли после XX съезда партии. В своих мемуарах, увидевших свет в конце 1990-х, верный сталинец вволю прошелся по оппоненту: тот, мол, почувствовал себя вождем, и «шапка на ем встала торчком». Каганович критиковал Хрущева за грубое нарушение коллективности в руководстве, что приводило к тяжелым политическим и экономическим ошибкам.

«Со времен Ленина ни один вопрос внешней политики не решался без Политбюро, и Сталин все вопросы внешней политики выносил на Политбюро и сам ими занимался, — писал Каганович. — Вначале и Хрущев придерживался этого порядка, но потом стал самовольничать. Вообще Хрущев «разошелся» и начал давать интервью иностранцам без предварительного согласования с Политбюро, то есть нарушая установившийся ранее порядок. Вдруг, например, Политбюро узнает, что Хрущев выступил по телевидению по международным вопросам, ничего никому заранее не сказав. Это было грубым нарушением всех основ партийного руководства внешними делами».

Это было грубым нарушением всех основ партийного руководства внешними делами».

Красная площадь в Москве, 1957 год

Фото: ТАСС

Хрущев часто жаловался своим приближенным на недостаточно уважительное отношение к нему со стороны Молотова. Однажды члены Президиума ЦК и Совмина решили устроить званый обед для писателей и деятелей искусства. Требовалось показать, что правящей элите не чужды вопросы культуры, тем более Хрущев, как известно, с какого-то момента испытывал неподдельный интерес к этому направлению. Собрались на одной из правительственных дач, гуляли по парку и катались на лодках по озеру. Благожелательную обстановку нарушил Хрущев: сначала он «наехал» на писательницу Мариэтту Шагинян и поэтессу Маргариту Алигер, а затем обвинил Молотова в притеснении русской литературы и искусства.

Нападение первого секретаря на члена Президиума ЦК в присутствии «беспартийной интеллигенции» было воспринято как настоящее ЧП

А вот маршалу Жукову стало окончательно ясно, какая глубокая и непреодолимая пропасть существует между двумя центрами силы, когда Молотов и Каганович на заседании Президиума ЦК в 1955 году не согласились с предложением наградить Хрущева второй медалью Героя Соцтруда за крупные достижения в сельском хозяйстве.

«К ним присоединился Маленков. Все они считали, что Хрущев проводит неправильную линию в области сельского хозяйства, игнорирует Президиум ЦК и без согласования выдвигает неосуществимый лозунг «догнать и перегнать Америку в два-три года»», — резюмировал Жуков.

Георгий Маленков

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Впоследствии Молотова, Маленкова и Кагановича заклеймили чуть ли не как врагов советской власти, убрали упоминания о них из литературы, постарались предать их забвению. На самом деле они были ничем не хуже Хрущева и его единомышленников. Историк-архивист Леонид Максименков в интервью «Ленте.ру» назвал абсурдными обвинения Молотова и его сторонников в особой борьбе за власть, поскольку они и так обладали почти неограниченными полномочиями, престижем и привилегиями.

«Да, они были за стратегию преобразований в стране, — пояснил специалист. — Все понимали, что гулаговская и мобилизационная экономика себя изжила, что нужно повышать жизненный уровень народа, который жил в подвалах и бараках. Маленков даже объявил революционный курс на развитие легкой и пищевой промышленности. За что и был снят с поста премьера. Вот в вопросе о тактике преобразований разногласия имелись. Разумеется, и фактор грубости, хамства, самодурства и нелояльного отношения Хрущева к коллегам стал едва ли не решающим в конфликте».

Маленков даже объявил революционный курс на развитие легкой и пищевой промышленности. За что и был снят с поста премьера. Вот в вопросе о тактике преобразований разногласия имелись. Разумеется, и фактор грубости, хамства, самодурства и нелояльного отношения Хрущева к коллегам стал едва ли не решающим в конфликте».

По словам Максименкова, первый секретарь ЦК был полуграмотным и косноязычным, чуть ли не через день приносил многочасовые бездарные доклады и речи, неправленые стенограммы, которые и сегодня нельзя просматривать без чувства сожаления и стыда.

Вся верхушка правительства восстала не столько против Хрущева, человека с незаконченным образованием, сколько против его неприемлемого стиля руководства, шараханий, волевых решений, бездумной, почти маниакальной ненависти к Сталину и ко всему сталинскому (то есть фактически, по их представлению, антисоветчика), — говорит Максименков. — Они поднялись против всего того, что всего лишь через семь лет уже его выдвиженцами будет объявлено «волюнтаризмом» и «субъективизмом». Автор книги «Технология власти» Авторханов говорил, что СССР держался на трех китах: партии, армии и госбезопасности. Вот этими китами, в отличие от свергнутых им правительственных технократов, мастерски управлял Хрущев. Потому он и выиграл. Страна же во многом проиграла, потому что во главе экономики и ВПК поставили идеологический партийный паровоз, у которого часто не только не было четкого маршрута движения, но и железной дороги, по которой передвигаться. Скорее не паровоз, а бульдозер

Автор книги «Технология власти» Авторханов говорил, что СССР держался на трех китах: партии, армии и госбезопасности. Вот этими китами, в отличие от свергнутых им правительственных технократов, мастерски управлял Хрущев. Потому он и выиграл. Страна же во многом проиграла, потому что во главе экономики и ВПК поставили идеологический партийный паровоз, у которого часто не только не было четкого маршрута движения, но и железной дороги, по которой передвигаться. Скорее не паровоз, а бульдозер

«Хрущев висел на волоске»

Президиум ЦК собрался 18 июня 1957-го и заседал четыре дня. Председательствовал Булганин. Для начала оппоненты Хрущева попытались склонить на свою сторону его сторонников: пообщались с Микояном, а затем и с Жуковым, которого вызвал Маленков. Бывший премьер был очень любезен с маршалом, рассказал о неправильном исполнении Хрущевым своих обязанностей руководителя, о том, что он стал крайне груб в обращении со старейшими членами Президиума. Приведенные доводы не убедили Жукова, он решил, что за спиной Маленкова действуют «более опытные и сильные личности». Примерно той же позиции придерживался Микоян. Уже на Президиуме он дал понять, что не закрывает глаза на ошибки Хрущева, но считает их делом поправимым.

Примерно той же позиции придерживался Микоян. Уже на Президиуме он дал понять, что не закрывает глаза на ошибки Хрущева, но считает их делом поправимым.

«Хрущев висел на волоске, — вспоминал Микоян. — Почему я сделал все что мог, чтобы сохранить его на месте Первого секретаря? Мне было ясно, что Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов были недовольны разоблачением преступлений Сталина. Победа этих людей означала бы торможение процесса десталинизации партии и общества. Маленков и Булганин были против Хрущева не по принципиальным, а по личным соображениям. Маленков был слабовольным человеком, в случае их победы он подчинился бы Молотову, человеку очень стойкому в своих убеждениях. Булганина эти вопросы вообще мало волновали. Но он тоже стал бы членом команды Молотова. Результат был бы отрицательный для последующего развития нашей партии и государства. Нельзя было этого допустить».

Николай Булганин, Георгий Жуков и Вячеслав Молотов

Фото: Mondadori Portfolio / getty Images

Первым отставку Хрущева предложил Маленков, за высказались Ворошилов, поведавший, что обидчик допускал по отношению к нему окрики, бестактность и издевательства, а также Каганович, Молотов, Булганин, вице-премьеры Михаил Первухин и Максим Сабуров. Против смещения Хрущева были его ближайший в ту пору сторонник Алексей Кириченко, Микоян и Михаил Суслов. И сам Хрущев. Кроме того, в защиту первого секретаря выступила группа кандидатов в члены Президиума, которые однако не обладали правом голоса и могли повлиять на судьбу Хрущева только морально, — Леонид Брежнев, Екатерина Фурцева, Жуков и другие.

Против смещения Хрущева были его ближайший в ту пору сторонник Алексей Кириченко, Микоян и Михаил Суслов. И сам Хрущев. Кроме того, в защиту первого секретаря выступила группа кандидатов в члены Президиума, которые однако не обладали правом голоса и могли повлиять на судьбу Хрущева только морально, — Леонид Брежнев, Екатерина Фурцева, Жуков и другие.

Особую позицию занял еще один кандидат в члены Президиума, бывший министр иностранных дел Шепилов, рассказавший про негативную атмосферу, созданную Хрущевым в секретариате ЦК, а также про то, что тот чернил Ворошилова как «отжившего, консервативно-отсталого» деятеля.

По словам Сергея Хрущева, его отца хотели заменить Молотовым. Но далеко не всем нравилась эта идея, многие опасались реставрации сталинских порядков. В качестве альтернативного варианта рассматривалось упразднение поста первого секретаря ЦК.

Настрой группы противников Хрущева несколько сбил своей психологической атакой Жуков.

«Я категорически настаиваю на срочном созыве Пленума ЦК, — сказал маршал членам Президиума. — Вопрос стоит гораздо шире, чем предполагает группа. Я хочу на Пленуме поставить вопрос о Молотове, Кагановиче, Ворошилове, Маленкове».

— Вопрос стоит гораздо шире, чем предполагает группа. Я хочу на Пленуме поставить вопрос о Молотове, Кагановиче, Ворошилове, Маленкове».

Я имею в руках материалы об их кровавых злодеяниях вместе со Сталиным в 1937-1938 годах, и им не место в Президиуме ЦК и даже в ЦК КПСС. Если же сегодня антипартийной группой будет принято решение о смещении Хрущева с должности первого секретаря, я не подчинюсь этому решению и обращусь немедля к партии через парторганизации вооруженных сил

В те же дни Жуков произнес и другую фразу, стоившую ему в конечном счете карьеры. Реагируя на утверждение Сабурова о якобы появлении танков под Москвой, маршал с усмешкой заметил: «Какие танки? Танки не могут подойти к Москве без приказа министра, а такого приказа с моей стороны не было».

Советская армия на учениях

Фото: Валентин Мастюков, Николай Рахманов / ТАСС

Хрущев не поддался давлению группы Маленкова — Молотова и категорически отказался уходить в отставку, ссылаясь на то, что снять его может только Пленум, но не Президиум. Ему было выгодно тянуть время. Каждый из членов выступал не по одному разу, разъезжались по домам лишь поздним вечером, чтобы наутро собраться снова.

Ему было выгодно тянуть время. Каждый из членов выступал не по одному разу, разъезжались по домам лишь поздним вечером, чтобы наутро собраться снова.

Пока Маленков, Молотов и остальные вели бесконечные разговоры на заседаниях Президиума, соратники Хрущева во главе с Жуковым и Серовым занялись тайным сбором его союзников из регионов. Чтобы скорее доставить членов ЦК в Москву, Минобороны использовало самолеты ВВС. Особенно ждали преданного сподвижника Хрущева, первого секретаря Ленинградского обкома Фрола Козлова, который занимался организацией торжеств по случаю 250-летия города (юбилей проводили на четыре года позже из-за смерти Сталина в 1953-м).

Прибытие большой группы членов ЦК, настроенных поддержать Хрущева, застало группу Маленкова — Молотова врасплох. По убеждению маршала Жукова, они проиграли дело как раз из-за решения продлить заседание Президиума.

Вячеслав Молотов

Фото: Keystone / Getty Images

В своих воспоминаниях Каганович обвинил Хрущева в достижении преимущества нечестными методами: «Можно себе представить внутреннее психологическое состояние членов Пленума ЦК, доставленных в Москву в столь чрезвычайном порядке». Тем не менее этот шаг сыграл определяющую роль. Прибывшей группе удалось вмешаться в ход заседания, которое уже почти завершилось, и снять с обсуждения вопрос о первом секретаре. Сторонники Хрущева из ЦК также потребовали созыва Пленума. Инициатива окончательно перешла к хрущевцам.

Тем не менее этот шаг сыграл определяющую роль. Прибывшей группе удалось вмешаться в ход заседания, которое уже почти завершилось, и снять с обсуждения вопрос о первом секретаре. Сторонники Хрущева из ЦК также потребовали созыва Пленума. Инициатива окончательно перешла к хрущевцам.

Историк Максименков однако не считает обращение Хрущева за поддержкой к Пленуму ЦК главной причиной его итогового успеха. По его мнению, это версия для учебников по истории КПСС. Решающим фактором стала поддержка Хрущева со стороны армии и органов госбезопасности. Остальное было делом техники власти.

«Я глубоко сознаю свою политическую ошибку»

Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза открылся в Свердловском зале Кремля 22 июня 1957 года. Вместо вопроса «О неудовлетворительном руководстве первого секретаря ЦК Хрущева» был поставлен вопрос «Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова». Члены ЦК выступали крайне резко, каждый стремился вылить свой ушат грязи на оппозиционеров. Председательствовавший Суслов на первом же заседании объяснил собравшимся, что раскол в Президиуме был вызван разногласиями в отношении курса XX съезда КПСС на десталинизацию. Вопрос о поведении Хрущева и допущенных им ошибках больше не поднимался.

Председательствовавший Суслов на первом же заседании объяснил собравшимся, что раскол в Президиуме был вызван разногласиями в отношении курса XX съезда КПСС на десталинизацию. Вопрос о поведении Хрущева и допущенных им ошибках больше не поднимался.

В дни XX съезда КПСС

Фото: ТАСС

Более того, Жуков привел документы, из которых следовало, что Молотов, Каганович и Маленков — «главные виновники арестов и расстрелов партийных и советских кадров». Эффект, конечно, получился ошеломительным.

Вместо голгофы Пленум стал для хозяина Хрущева величайшим триумфом всей жизни: из обличительного процесса он превратился в процесс над его противниками. Группу Маленкова — Молотова обвинили в антипартийных действиях. Тем пришлось каяться и просить о пощаде.

«Я глубоко и искренне сознаю совершенную мною крупную политическую ошибку, нанесшую вред нашей партии, — отмечалось в заявлении Кагановича, текст которого прочитал Суслов. — Исправление имеющихся недостатков не требовало таких мер, как упразднение поста первого секретаря ЦК и освобождение товарища Хрущева от этого поста. Я также считаю, что наш Президиум ЦК и лично Хрущев имеют большие заслуги в наших достижениях и успехах как внутри страны, так и в международной политике. Отдавая себе отчет в том, что путь, на который я вступил, — путь сговора с другими членами Президиума — это путь вредный, непартийный, я прошу ЦК простить мне совершенную ошибку, граничащую с партийным преступлением, и дать мне возможность оправдать ваше доверие».

Я также считаю, что наш Президиум ЦК и лично Хрущев имеют большие заслуги в наших достижениях и успехах как внутри страны, так и в международной политике. Отдавая себе отчет в том, что путь, на который я вступил, — путь сговора с другими членами Президиума — это путь вредный, непартийный, я прошу ЦК простить мне совершенную ошибку, граничащую с партийным преступлением, и дать мне возможность оправдать ваше доверие».

Москва 1950-х, вид на Красную площадь

Фото: Klaus Rose / Ullstein Bild / Getty Images

Просили учесть их раскаяние и другие «антипартийцы», утверждавшие теперь, что глубоко заблуждались, — Первухин, Сабуров, Шепилов. А глава советского правительства Булганин, по воспоминаниям маршала Жукова, «растерялся, петляя, как трусливый заяц, плел всякие невразумительные оправдания» и выглядел «крайне неавторитетно». Отчаянно пытался обелить себя в глазах Хрущева и Ворошилов. И только Маленков с Молотовым держались твердо и до конца отстаивали свои убеждения.

По мнению историка Максименкова, поддержка маршала Жукова и вооруженных сил, а также помощь председателя КГБ Серова и органов госбезопасности, стали основным условием победы Хрущева. Без армии и КГБ он был бы арестован или сослан в заштатный город или колхоз, уверен собеседник «Ленты.ру».

Без армии и КГБ он был бы арестован или сослан в заштатный город или колхоз, уверен собеседник «Ленты.ру».

«Жуков справедливо связывал с Хрущевым и с его выдвиженцами модернизацию армии, прогресс страны, развитие промышленности, прежде всего атомной, — говорит Максименков. — С ними, а не со сталинской гвардией, уставшей от власти и не способной двигаться в ногу со временем. Да и что у него было общего с кавалеристом маршалом Ворошиловым или с другим опереточным маршалом — бухгалтером Булганиным? Или с догматиком Молотовым? Он прекрасно помнил, как несправедливо они повели себя с ним после Победы».

В идеале Жуков по итогам июньского Пленума должен был бы стать премьером, считает историк, потому как его видение развития тяжелой промышленности, ВПК, новых отраслей производства, а главное, армии и Военно-морского флота было тем, что могло гарантировать СССР цивилизационный прорыв и паритет в противостоянии с США и НАТО. Жуков был у истоков рождения Варшавского договора, обеспечил победу над мятежом в Венгрии, не допустил войны на Ближнем Востоке, триумфально посетил Индию.

На очереди стоял его визит в США, — говорит собеседник «Ленты.ру». — Разумеется, как классический политик сталинской школы, Хрущев смертельно испугался Жукова. Точно так же, как испугался своего старого и верного союзника и подчиненного по Украине председателя КГБ Серова

«Это была антипартийная, антиленинская расправа»

В тот же день Пленум единогласно принял постановление «Об антипартийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова». Утверждалось, что с целью изменения политической линии партии они добивались смены состава руководящих органов.

«В течение последних трех-четырех лет, когда партия взяла решительный курс на исправление ошибок и недостатков, порожденных культом личности, и ведет усиленную борьбу против ревизионистов марксизма-ленинизма, участники раскрытой теперь и полностью разоблаченной антипартийной группы постоянно оказывают прямое и косвенное противодействие этому курсу, одобренному XX съездом КПСС», — следовало из текста документа.

Лазарь Каганович

Фото: Max Penson / Getty Images

Троицу обвинили во всех смертных грехах, которые только смогли найти. Так, в вину Молотову поставили и непонимание необходимости освоения целинных земель, и нежелание улучшать отношения СССР с Югославией, и отрицание целесообразности установления личных контактов между советскими и иностранными руководителями.

Так, в вину Молотову поставили и непонимание необходимости освоения целинных земель, и нежелание улучшать отношения СССР с Югославией, и отрицание целесообразности установления личных контактов между советскими и иностранными руководителями.

В постановлении подчеркивалось, что члены группы «признали наличие сговора, вредность своей антипартийной деятельности». При этом Каганович в мемуарах твердо стоял на своем: никакого сговора не было, наоборот, это Хрущев срывался на резкие наскоки по важным вопросам. Опальный функционер до конца жизни отрицал, что группа боролась против Хрущева.

«Это была антипартийная, антиленинская расправа со старыми деятелями партии и Советского государства, — констатировал Каганович. — Расправа за критику первого секретаря ЦК Хрущева, возомнившего себя незаменимым».

Как бы то ни было, из семи членов Президиума, выступавших против Хрущева, осуждавших его и требовавших его отставки, жестко наказали только троих — Маленкова, Кагановича и Молотова. Досталось и Шепилову, которого исключили из состава кандидатов в члены Президиума.

Досталось и Шепилову, которого исключили из состава кандидатов в члены Президиума.

Знаменитая формулировка, внесенная кем-то из авторов постановления июньского Пленума ЦК КПСС, навсегда объединила их в учебниках истории: «Осудить, как не совместимую с ленинскими принципами нашей партии, фракционную деятельность антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова».

Максименков согласен, что Шепилова приклеили к этой группе искусственно, возможно, за его непоказной, но искренний антисталинизм.

Булганин отделался строгим выговором с предупреждением. Отмечалось, что вместе с Первухиным и Сабуровым они проявили политическую неустойчивость, но осознали свои ошибки. Расшифровать витиеватую формулировку можно было примерно так: Хрущев не боялся этих людей и захотел проявить милосердие в популистских целях.

Впрочем, с точки зрения историка Максименкова, Хрущев простил Ворошилова и особенно Булганина весьма условно.

«Булганин уже через девять месяцев был снят с поста премьера, — напомнил он. — Этот пост взял себе в подарок сам Хрущев, став номенклатурным двойником Сталина. Бывшего чекистского бухгалтера Булганина направили руководить Госбанком. Главного банкира страны из него тоже не получилось. Тогда его отправили в ставропольский совнархоз под усиленное наблюдение и постоянный контроль, где его выслеживали в местных ресторанах и даже туалетах, подсылали представителей населения с провокационными вопросами. Лишили маршальского звания».

— Этот пост взял себе в подарок сам Хрущев, став номенклатурным двойником Сталина. Бывшего чекистского бухгалтера Булганина направили руководить Госбанком. Главного банкира страны из него тоже не получилось. Тогда его отправили в ставропольский совнархоз под усиленное наблюдение и постоянный контроль, где его выслеживали в местных ресторанах и даже туалетах, подсылали представителей населения с провокационными вопросами. Лишили маршальского звания».

По отношению к Булганину Хрущев вел себя очень мстительно, отмечает историк. В отличие от Ворошилова, который на посту «президента» страны продержался почти три года. Действительно, его никуда из Москвы не сослали. Он продолжал жить в своей огромной квартире на улице Грановского, оставался членом Президиума Верховного Совета, пользовался дачами, всеми привилегиями, ординарцами и адъютантами.

С остальными «мятежниками» вышло драматичнее. Каганович вроде бы даже звонил Хрущеву и, ссылаясь на их многолетнее знакомство, умолял не расправляться с ним «как при Сталине». На это победитель ответил, что времена изменились, теперь в чести не сталинские, а ленинские принципы, и каждый из «антипартийцев» сможет спокойно работать и жить на новом месте.

На это победитель ответил, что времена изменились, теперь в чести не сталинские, а ленинские принципы, и каждый из «антипартийцев» сможет спокойно работать и жить на новом месте.

Все они получили назначения вдали от Москвы. Молотов стал послом СССР в Монголии, Каганович — директором Уральского горно-обогатительного комбината в Асбесте, Маленков — директором Усть-Каменогорской ГЭС на Иртыше, а затем Экибастузской ГРЭС, Шепилов — директором Института экономики АН Киргизской ССР.

Как вспоминал Каганович, после исключения из ЦК трио верных сталинцев «честно и усердно, как полагается коммунистам, трудились на предоставленных им работах». Он утверждал, что никаких замечаний или обвинений в чем-либо они не имели, хотя на этот счет имеются иные сведения. Так, вскоре после назначения Каганович получил строгий выговор с занесением «за поведение, недостойное звания члена КПСС, за издевательство над подчиненными сотрудниками». А 21 мая 1958 года бюро Усть-Каменогорского горкома Компартии Казахстана объявило строгий выговор Маленкову «за недостойное поведение, выразившееся в организации и посещении вечеров с выпивкой, задабривании при этом работников подарками, а также за непринятие мер в наведении порядка в коллективе станции».

Еще один строгий выговор он получил 1 сентября 1960 года от бюро Экибастузского горкома КП Казахстана «за утерю партбилета и допущение факта фотографирования, в связи с чем имело место распространение фотографий среди сотрудников ТЭЦ».

По прошествии времени «антипартийцев» уволили с новых мест и исключили из партии. Шепилова восстановили в КПСС в 1976 году, а Молотова в 1984-м, причем партийный билет ему вручил лично генеральный секретарь ЦК Константин Черненко. Маленков и Каганович так и не были приняты обратно в партию, хотя неоднократно подавали соответствующие прошения.

Участники так называемой антипартийной группы дожили до преклонных лет и скончались в период перестройки. Маленкову было 86, Молотову — 96, Кагановичу — 97. По легенде, Каганович умер, сидя у телевизора, возмущенный выступлением Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, за пять месяцев до распада СССР. Более молодой Шепилов ушел из жизни 89-летним забытым стариком уже в разгар ельцинской эпохи — в 1995-м.

29 июня 1957-го произошло беспрецедентное обновление состава Президиума ЦК. Хрущев постарался, чтобы на место исключенных членов ввели его соратников, которые не оспаривали бы вносимые им предложения, а молча соглашались со всеми идеями первого секретаря. Так в высшем партийном органе появились Брежнев, который в самый разгар кризиса сказался больным и не участвовал в заседаниях, а также Фурцева, Жуков и другие. Роман Хрущева с маршалом продлился до октября.

Никита Хрущев

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images

Все эти месяцы Хрущев не забывал слова Жукова о танках, которые не выдвинутся без его приказа, и напряженно думал, как бы расправиться с потенциальным конкурентом. В конце концов план был готов. Под предлогом срочного визита в Югославию и Албанию Жукова выдернули из отпуска, пообещав дать ему отдохнуть по возвращении. По задумке Хрущева, маршалу предстояло плыть на крейсере из Севастополя. За время отсутствия Жукова в СССР команда первого секретаря подготовила его отставку с поста министра обороны по обвинению в попытке оторвать армию от партии. Как и Молотову с Маленковым, маршалу не оставалось ничего другого, как подчиниться принятому решению.

Как и Молотову с Маленковым, маршалу не оставалось ничего другого, как подчиниться принятому решению.

«Жуков был снят с поста министра обороны и выведен из состава Президиума ЦК трусливым и жульническим образом, — считает Максименков. — Хрущев в своей ревности не мог допустить, чтобы маршал Победы командовал грандиозным парадом по случаю 40-й годовщины Октябрьской революции и стал бы пунктом притяжения внимания многочисленных иностранных гостей. Против Жукова были выдвинуты надуманные, даже смешные обвинения, был наспех созван Пленум ЦК, появилось закрытое письмо ЦК, в военных округах собирались активы и собрания».

Истоки борьбы с так называемым бонапартизмом были, как считает Максименков, очевидны: это был животный страх, что при следующей атаке на Хрущева армия и Жуков его не поддержат, а может быть, и сами сыграют решающую роль в захвате власти.

«Вся последующая глава биографии Жукова при Хрущеве говорила о мелкой мстительности по отношению к маршалу Победы. Вплоть до угроз натравить на него Комитет партийного контроля (партийную полицию) и даже госбезопасность. Эти гонения прекратятся только при Брежневе», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Эти гонения прекратятся только при Брежневе», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Разочаровался в Никите Сергеевиче и Микоян: в своих мемуарах он с грустью заметил, что спустя всего лишь год после того, как он спас Никиту Сергеевича на июньском Пленуме, Хрущев поддержал интригу против него.

Решения июньского Пленума негативно сказались на репутации Советского Союза в странах соцблока.

«Публичный факт такой перетряски действующего руководства сверхдержавы остается беспрецедентным и по сей день, — считает Максименков. — Он сыграл очень отрицательную роль в мировом социалистическом содружестве, подорвал авторитет КПСС и СССР и уважение к кремлевскому стилю руководства. Ведь если так громили большинство Политбюро и почти все руководство советского правительства, то чего можно ждать от подобных союзников и «старшего брата» в будущем. Именно после Пленума обозначились трения с маленькой Албанией. А главное, высказал неудовольствие гигантский Китай во главе с Мао Цзэдуном. Не по существу снятия Молотова и Маленкова. К ним у Мао особого уважения и доверия не было. Вопрос был к форме этого переворота, как ранее к истории с докладом Хрущева на XX съезде. Мао понял, что если так снимают половину Политбюро, то завтра с такой же легкостью снимут Хрущева и кого угодно. И с кем тогда вести дело?»

К ним у Мао особого уважения и доверия не было. Вопрос был к форме этого переворота, как ранее к истории с докладом Хрущева на XX съезде. Мао понял, что если так снимают половину Политбюро, то завтра с такой же легкостью снимут Хрущева и кого угодно. И с кем тогда вести дело?»

Чтобы сгладить ситуацию, в начале июля в Пекин с разъяснениями произошедшего срочно вылетел Микоян. Но он вряд ли развеял сомнения Мао Цзэдуна и других китайских лидеров. После ответного визита Мао в Москву в ноябре 1957-го наметился раскол Китая с СССР, который, как известно, нанес огромный вред обеим странам.

Хрущев руководил страной еще семь лет, пока не надоел уже новому поколению советских партийцев, на стороне которых оказались армия и КГБ. Они договорились и сместили его на Пленуме ЦК. Место во главе партии занял один из самых преданных Хрущеву людей — Леонид Брежнев. Защитить его на этот раз оказалось некому.

Фонд конституционных прав

Во время Второй мировой войны Восточная Европа оказалась между нацистской Германией и Советским Союзом. Несколько стран Восточной Европы — Венгрия, Румыния и Болгария — присоединились к нацистам. Нацистские войска захватили большую часть остальной части Восточной Европы в первые годы войны. (Войска фашистской Италии захватили Албанию.) Некоторые жители Восточной Европы присоединились к группам сопротивления для борьбы с нацистами. Наиболее сильные силы возникли в Югославии и Албании во главе с коммунистами. К концу войны в 1945 года Красная Армия Советского Союза оккупировала всю Восточную Европу (кроме Югославии и Албании).

Несколько стран Восточной Европы — Венгрия, Румыния и Болгария — присоединились к нацистам. Нацистские войска захватили большую часть остальной части Восточной Европы в первые годы войны. (Войска фашистской Италии захватили Албанию.) Некоторые жители Восточной Европы присоединились к группам сопротивления для борьбы с нацистами. Наиболее сильные силы возникли в Югославии и Албании во главе с коммунистами. К концу войны в 1945 года Красная Армия Советского Союза оккупировала всю Восточную Европу (кроме Югославии и Албании).

Незадолго до капитуляции Германии президент США Франклин Д. Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и советский коммунистический диктатор Иосиф Сталин встретились в Ялте, курорте в Советском Союзе. Лидеры союзников обсудили условия капитуляции Германии и будущее Восточной Европы.

В Ялте Сталин заверил других союзников, что он позволит людям в странах, оккупированных Советским Союзом, провести свободные выборы и выбрать демократические правительства. Поскольку Красная Армия находилась в Восточной Европе, у Черчилля и Рузвельта не было иного выбора, кроме как поверить Сталину на слово. Однако в течение трех лет хорошо организованные и дисциплинированные национальные коммунистические партии при поддержке Сталина взяли под свой контроль Восточную Европу.

Поскольку Красная Армия находилась в Восточной Европе, у Черчилля и Рузвельта не было иного выбора, кроме как поверить Сталину на слово. Однако в течение трех лет хорошо организованные и дисциплинированные национальные коммунистические партии при поддержке Сталина взяли под свой контроль Восточную Европу.

В конце войны страны Восточной Европы были опустошены. Миллионы были убиты. Оставшимся в живых угрожал голод. Безработица и инфляция деморализовали людей. Нацисты и Советский Союз уничтожили довоенное демократическое руководство. Национал-коммунистические партии быстро заполнили политический вакуум.

Коммунисты обещали народам Восточной Европы новую эру равенства и экономического изобилия при социалистическом строе. С помощью Сталина большинство коммунистических партий Восточной Европы заключили временные союзы с некоммунистами, пока не получили контроль над центрами государственной власти, такими как национальная полиция.

Коммунисты, сражавшиеся с нацистами в Югославии и Албании, были единственными, кто использовал военную силу для захвата власти. К 1948 году, когда оккупационная Советская Красная Армия всегда была на заднем плане, коммунисты захватили правительства восьми восточноевропейских стран.

Коммунисты быстро создали «народные демократии» в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Албании и Чехословакии. Восточная Германия сначала была советской военной оккупационной зоной, но вскоре стала Германской Демократической Республикой под властью коммунистической партии Германии.

Сталин хотел, чтобы Восточная Европа находилась в его руках как в качестве оборонительного буфера для защиты советской родины, так и для расширения социализма, коммунистической экономической системы. Он считал, что «научные законы» истории определяют, что мир в конечном итоге станет социалистическим. В Советском Союзе уже сложилась социалистическая система. Поэтому Сталин потребовал, чтобы все коммунистические страны Восточной Европы переняли советскую модель.

Началась сталинизация Восточной Европы. Коммунистическая партия в каждой стране обладала полной монополией политической власти. Это не допускало независимых политических партий, значимых выборов и критики правящей коммунистической партии. В конечном итоге отсутствие политической ответственности перед народом привело к краху коммунизма в Восточной Европе и самом Советском Союзе.

Сталин навязал социалистическую модель экономики. Правительство от имени народа владело фабриками, фермами, рудниками и другими средствами производства. Люди больше не могли владеть собственным прибыльным бизнесом и фермой, как в капиталистической системе. Государственные экономисты решали, что и в каком количестве следует производить каждый год, каковы должны быть цены и какая заработная плата должна выплачиваться рабочим.

Следуя модели Сталина, планировщики делали упор на тяжелую промышленность, такую как производство стали и добыча угля. Потребительские товары, такие как автомобили, одежда и телевизоры, стали дефицитными и дорогими. Правительство гарантировало каждому «право на труд», но это часто означало низкую заработную плату за грязную работу.

Правительство гарантировало каждому «право на труд», но это часто означало низкую заработную плату за грязную работу.

В связи с упором на промышленное производство, заводы валили дымом, а промышленные отходы стекали в реки. Загрязнение стало серьезной проблемой, но мало что было сделано для этого. Руководители фабрик были вынуждены выполнять производственные квоты. Потребители требовали больше товаров. Планировщики в основном игнорировали экологические проблемы.

В большинстве стран правительство взяло на себя управление частными фермами. Он объединил их в крупные государственные сельскохозяйственные предприятия или кооперативы, в которых фермеры делили землю и оборудование. Восточноевропейские фермеры часто сопротивлялись этой коллективизации сельского хозяйства, но коммунистические правительства применяли специальные налоги и отказывали в льготах по здоровью, чтобы заставить их подчиниться.

Через несколько лет после смерти Сталина в 1953 году Советский Союз сформировал Варшавский договор, военно-оборонительный союз с большинством коммунистических стран Восточной Европы. В 1956 году венгры восстали против своего коммунистического режима. Советский Союз и несколько других членов Варшавского договора вторглись в Венгрию и жестоко подавили восстание.

В 1956 году венгры восстали против своего коммунистического режима. Советский Союз и несколько других членов Варшавского договора вторглись в Венгрию и жестоко подавили восстание.

Венгерское восстание потрясло восточноевропейских коммунистических лидеров, вынудив большинство из них провести экономические реформы. Реформы сделали больший упор на производство товаров народного потребления, облегчили коллективизацию фермерских хозяйств и даже разрешили свободное предпринимательство.

Экономические и социальные условияК 1980 г. экономические реформы несколько повысили уровень жизни в большинстве стран Восточной Европы. В целом в Восточной Европе (кроме Румынии и Албании) уровень жизни был выше, чем в Советском Союзе. Польша, Чехословакия, Венгрия и Восточная Германия имели самый высокий уровень. Но даже эти страны все еще сильно отставали от Запада.

Небольшое меньшинство людей были членами Коммунистической партии. Они занимали почти все важные государственные посты. Они также пользовались многими привилегиями, такими как лучшее жилье и особый доступ к западным потребительским товарам. Другие «проголосовали ногами» и покинули родину. Некоторые рисковали открыто выразить несогласие. Однако большинство жителей Восточной Европы приспособились к жизни при коммунизме.

Они также пользовались многими привилегиями, такими как лучшее жилье и особый доступ к западным потребительским товарам. Другие «проголосовали ногами» и покинули родину. Некоторые рисковали открыто выразить несогласие. Однако большинство жителей Восточной Европы приспособились к жизни при коммунизме.

Постоянно возникала нехватка товаров. Даже при наличии на складе ассортимента было мало. Часто был только один вид хозяйственного мыла, один вкус мороженого и один вид кофе. Но у большинства семей был телевизор и стиральная машина. Многие собственные автомобили. Но машины и техника требовали длительного ожидания.

На самом деле линии были частью повседневной жизни. Шопинг был тяжелым испытанием, особенно в Советском Союзе. Каждый день женщины ходили из магазина в магазин, чтобы купить что-то. Подсчитано, что советская женщина проводила в очереди два часа каждый день, семь дней в неделю. Покупатели расплачивались наличными. У людей не было кредитных карт, платежных счетов или расчетных счетов.

На рабочем месте почти у всех была работа. Однако заработная плата значительно отставала от заработной платы в западных демократиях. Распространенной шуткой было: «Они делают вид, что платят нам, а мы делаем вид, что работаем». Но арендная плата, товары и услуги были намного дешевле, чем на Западе.

Большинство промышленных рабочих состояло в профсоюзах. Но профсоюзы управлялись государством в основном для того, чтобы помочь руководителям фабрик достичь своих производственных целей. Фермеры возмущались тем, что им приходилось отказываться от своей земли и работать на государство в колхозах. Многие ушли работать на городские фабрики за более высокую оплату или лучшие условия труда.

Жилье, построенное в основном государством или групповыми кооперативами, всегда было в дефиците. Зачастую в трехкомнатной квартире проживало два-три поколения семьи. Молодоженам обычно приходилось годами ждать своей маленькой квартирки. Но у всех был дом. Бездомность не была проблемой.

Общественный транспорт был доступным и доступным. В большинстве городов была сеть метро, трамваев и автобусных маршрутов, которые возили людей по всему городу. Железнодорожные перевозки между городами также были недорогими. Однако официальные лица запрещают выезд за пределы Восточного блока.

Правительство субсидирует развлечения. Правительство выплачивало зарплату театральным труппам и спортсменам. Кассовые сборы были низкими. Каждый мог позволить себе пойти в театр, в кино, в оперу, на балет или на спортивные мероприятия.

Универсальные системы общественного здравоохранения («социальная медицина») охватывали всех. Правительство и государственные предприятия оплачивали расходы на врачей, поликлиники и больницы. В результате здоровье населения в целом улучшилось. Однако качество медицинского обслуживания по-прежнему не соответствовало уровню, обеспечиваемому системами общественного здравоохранения в большинстве западноевропейских стран.

Коммунистические правительства предлагали множество льгот по уходу за детьми. Они предоставили оплачиваемый отпуск по беременности и родам, денежные пособия на рождение ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком и недорогое дошкольное учреждение.

Они предоставили оплачиваемый отпуск по беременности и родам, денежные пособия на рождение ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком и недорогое дошкольное учреждение.

Все образование — от начальной школы до колледжа — было бесплатным. Правительство в большинстве стран Восточной Европы требовало, чтобы все дети посещали школу до 16 лет. В конце восьмого класса они поступали в средние школы. Студенты, которые хотели поступить в специальные языковые или научные школы, сдавали вступительные экзамены. Как и в большинстве западноевропейских стран, государственное министерство образования создало единую учебную программу для всех школ. Вступительные экзамены и успеваемость учащихся в средней школе определяли поступление в государственные университеты. К 19В 80-е годы неграмотность была ликвидирована в большинстве стран Восточной Европы.

Во всех странах Восточной Европы создана система социального обеспечения. Он включал государственное медицинское страхование, социальные услуги и пенсии. В большинстве стран мужчины могут выйти на пенсию уже в 60 лет; пенсионный возраст для женщин обычно наступал на несколько лет раньше.

В большинстве стран мужчины могут выйти на пенсию уже в 60 лет; пенсионный возраст для женщин обычно наступал на несколько лет раньше.

Уровень насильственных преступлений был низким. На улицах было безопасно. Но коррупционные преступления, такие как взяточничество, процветали. Люди платили чиновникам и даже продавцам за то, чтобы опередить очередь или получить дефицитный товар. Воровство было проблемой для предметов, которые были в дефиците. Например, владельцы автомобилей обычно убирали дворники, когда парковали свои машины. В противном случае дворники могут быть украдены, а запасные части будет трудно найти.

Права человека При коммунистических системах Восточной Европы «коллективный интерес» людей, определяемый коммунистической партией, превосходил любые притязания на индивидуальные права. Таким образом, правительство жестко подавляло свободу слова, печати и собраний. Правительство лицензировало газеты, другие средства массовой информации и даже церкви, чтобы контролировать их. Практика религии не поощрялась.

Практика религии не поощрялась.

Коммунистические режимы создали гражданские и уголовные суды. В большинстве случаев суды первой инстанции состояли из одного профессионального судьи и двух гражданских «асессоров», не имеющих специального юридического образования. Государственные обвинители выступали в качестве защитников государства, общественных защитников и обвинителей преступлений. Они, как и судьи и заседатели, были подотчетны только назначившим их государственным чиновникам. Чиновники, конечно, принадлежали к коммунистической партии.

Справедливый суд мог бы состояться, если бы коммунистическая партия не была в этом заинтересована. Но в остальном система была сложена против обвиняемых в преступлениях. Подсудимым могут быть предъявлены обвинения в политических или экономических преступлениях. Преступление «экономического саботажа» включало в себя такие правонарушения, как невыполнение плана фабричного производства. Суды решительно преследовали любого, кто выступал против правления коммунистической партии. Как и в Советском Союзе, страны Восточной Европы отсеивали подозреваемых в нелояльности. Это происходило на «показательных процессах», когда правительство вынуждало подсудимых признаться в предполагаемых преступлениях.

Как и в Советском Союзе, страны Восточной Европы отсеивали подозреваемых в нелояльности. Это происходило на «показательных процессах», когда правительство вынуждало подсудимых признаться в предполагаемых преступлениях.

Во всех странах Восточной Европы созданы обширные организации тайной полиции. В каждой из них ключевые командные посты занимали советские «советники». Более того, агенты тайной полиции из Советского Союза работали по всей Восточной Европе и могли арестовать кого угодно.

Служба государственной безопасности Германской Демократической Республики (называемая Штази), вероятно, была самой страшной тайной полицейской организацией в Восточной Европе. В официальных документах говорилось, что на Штази «была возложена задача предотвратить или пресечь на самых ранних этапах — используя любые необходимые средства и методы — все попытки отсрочить или помешать победе социализма». К 1989, в Штази работало около 100 000 человек.

Штази хранит файлы приблизительно на 6 миллионов человек. Агенты Штази регулярно использовали прослушивание телефонов, подслушивающие устройства и видеокамеры, чтобы шпионить за своими согражданами и даже за самой Штази. Огромное количество информаторов передавали сведения и слухи о своих соседях, коллегах по работе и родственниках. Даже служители церкви иногда сообщали о членах своей общины. Атмосфера страха охлаждала повседневную жизнь людей.

Агенты Штази регулярно использовали прослушивание телефонов, подслушивающие устройства и видеокамеры, чтобы шпионить за своими согражданами и даже за самой Штази. Огромное количество информаторов передавали сведения и слухи о своих соседях, коллегах по работе и родственниках. Даже служители церкви иногда сообщали о членах своей общины. Атмосфера страха охлаждала повседневную жизнь людей.

Коммунистическое правление в Восточной Европе зависело от советской военной поддержки. Советский Союз осуществил военное вмешательство в Венгрии в 1956 г. и снова в Чехословакии в 1968 г. Даже в условиях этой угрозы народы Восточной Европы все чаще жаловались на отсутствие у них политической свободы и неспособность социализма поднять их уровень жизни до уровня Западные капиталистические демократии.

Начиная с начала 1970-х, польские рабочие присоединились к голодным бунтам и объявили забастовки, которые привели к созданию общенационального продемократического движения «Солидарность». После прихода к власти в Советском Союзе реформатора Михаила Горбачева в 1919 г.85 года даже русский народ стал требовать радикальных перемен.

После прихода к власти в Советском Союзе реформатора Михаила Горбачева в 1919 г.85 года даже русский народ стал требовать радикальных перемен.

К концу 1980-х годов стало ясно, что Советский Союз больше не будет использовать свои вооруженные силы для сохранения власти восточноевропейских коммунистических партий. Люди потеряли всякую веру в то, что коммунистическая система может обеспечить лучший образ жизни. В 1989 году люди по всему региону вышли на улицы и свергли коммунистические режимы один за другим. В считанные месяцы система, навязанная странам Восточной Европы Сталиным на протяжении 40 лет, исчезла, как страшный сон. Через два года рухнула даже коммунистическая система в Советском Союзе.

Народы Восточной Европы наконец-то получили шанс определить свое будущее. Чего они хотели, так это правительства западного типа — демократии с капиталистической экономической системой. Но изменение далось нелегко. Сегодня зарождающиеся демократии Восточной Европы и бывшего Советского Союза сталкиваются с новыми проблемами, такими как обучение проведению честных, конкурентных выборов, борьба с безработицей и попытки удовлетворить требования этнических и языковых меньшинств.

- Сравните права людей при коммунизме в Восточной Европе с правами людей в западных демократиях.

- Как вы думаете, что было лучшим и худшим аспектом жизни при коммунизме?

- Считаете ли вы, что социалистическая экономическая система может быть совместима с демократической политической системой? Почему или почему нет?

Ялта. Холодная война начинается с политики холодной войны Стива Шонхерра, профессора истории Университета Сан-Диего.

InfoPoland: Годы социализма Сборник очерков. Из Польского академического информационного центра.

Энкарта

СССР

Германия, Восток

Коммунизм в Восточной Европе

Почему социализм рухнул в Восточной Европе Том Палмер, Cato Institute.

Шаги к антропологии посткоммунизма Много ресурсов по Восточной Европе и России. От Финна Сиверта Нильсена.

От Финна Сиверта Нильсена.

Интервью Интервью членов семьи, друзей и других жителей Праги о Второй мировой войне и периоде коммунистического правления.

Интервью с Борисом Ефимовым Политический карикатурист, Правда.

Жизнь в России при Сталине С сайта изучения истории.

История России: Советская эпоха Из Geographia.com.

Откровения из российских архивов. Из Библиотеки Конгресса.

Болгария — Коммунизм Из Библиотеки Конгресса.

Берлин и две Германии, 1945–1989 гг. Текст и изображения. Адольф Н. Хофманн, преподаватель немецкого языка, колледж Санта-Роза, Калифорния,

Браун, Дж. Ф. Восточный Пути перемен: Европа на рубеже тысячелетий . Дарем, Северная Каролина, 2001.

Фулбрук, Мэри. Анатомия диктатуры внутри ГДР [Восточная Германия]. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Жизнь при демократии и капитализме 1. Сформируйте небольшие группы и составьте таблицу, подобную приведенной ниже. Заполните его как можно полнее.

Заполните его как можно полнее.

ПРЕИМУЩЕСТВА | НЕДОСТАТКИ | |

Демократическая политическая Системная | ||

| Капиталистическая экономика Система |

2. Затем каждая группа должна обсудить следующие вопросы и сообщить о своих выводах всему классу.

Источникиа. В чем самое большое преимущество демократии? Почему?

б. В чем самый большой недостаток демократии? Почему?

в. В чем величайшее преимущество капитализма? Почему?

д. В чем самый большой недостаток капитализма? Почему?

Браун, Дж. Ф. Пути перемен, Восточная Европа на рубеже тысячелетий . Дарем, Северная Каролина, 2001. • Бжезинский, Збигнев К. Советский блок, единство и конфликт . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1960. • Фулбрук, Мэри. Анатомия диктатуры внутри ГДР . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1995. • Ловендаски, Джони и Вудалл, Джин. Политика и общество в Восточной Европе . Блумингтон, Индиана: Издательство Университета Индианы, 1987. • Окей, Робин. Восточная Европа 1740-1980 . Миннеаполис, Миннесота: University of Minnesota Press, 1982. • Шопфлин, Джордж. Политика в Восточной Европе, 1945-1992 . Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993.

Ф. Пути перемен, Восточная Европа на рубеже тысячелетий . Дарем, Северная Каролина, 2001. • Бжезинский, Збигнев К. Советский блок, единство и конфликт . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1960. • Фулбрук, Мэри. Анатомия диктатуры внутри ГДР . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1995. • Ловендаски, Джони и Вудалл, Джин. Политика и общество в Восточной Европе . Блумингтон, Индиана: Издательство Университета Индианы, 1987. • Окей, Робин. Восточная Европа 1740-1980 . Миннеаполис, Миннесота: University of Minnesota Press, 1982. • Шопфлин, Джордж. Политика в Восточной Европе, 1945-1992 . Cambridge, Mass.: Blackwell, 1993.

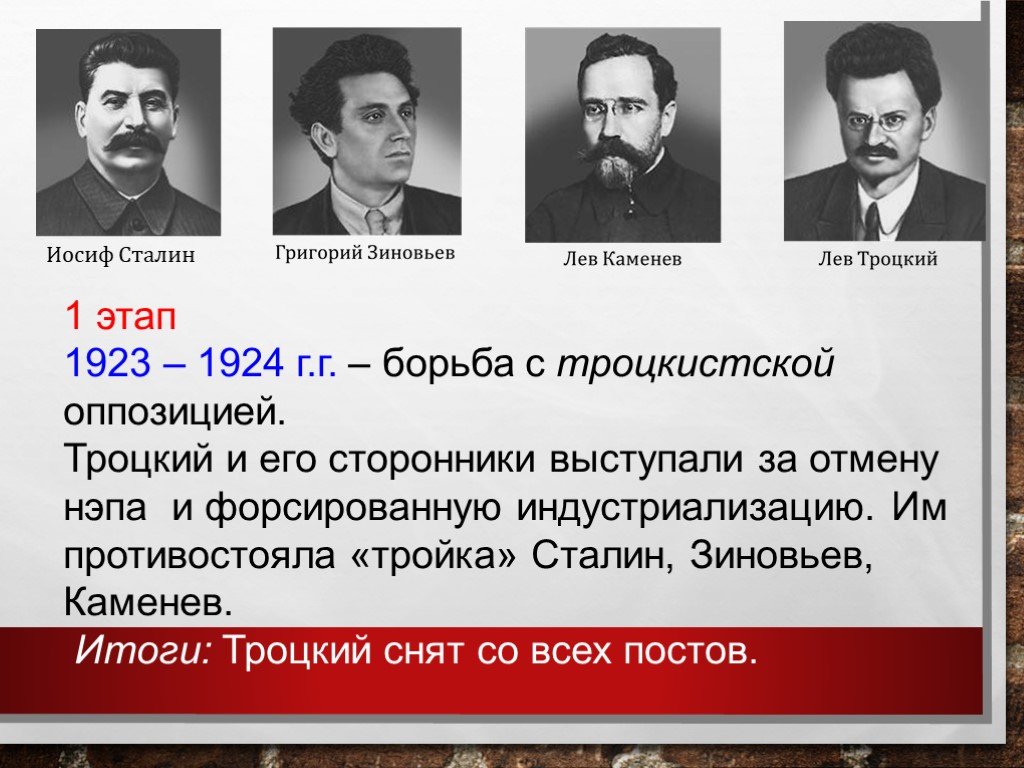

| Россия Содержание Конец сталинской эпохи принес немедленную либерализацию в ряде

стороны советской жизни. Лидер партии Никита Сергеевич Хрущев осудил

Тираническое правление Сталина в 1956 году обозначило резкий разрыв с

прошлое. Коллективное лидерство и восстание Хрущева Сталин умер, не назвав наследника, и никто из его соратников не

возможность немедленно претендовать на верховное руководство. После устранения Берии борьба за престолонаследие обострилась.

тонкий. Маленков нашел себе грозного соперника в лице Хрущева, которого

Президиум избрал первого секретаря (Сталинское звание генсека

был упразднен после его смерти) в сентябре 1953. Крестьянского происхождения,

Хрущев возглавлял украинскую партийную организацию. На ХХ съезде партии, состоявшемся в феврале 1956 г., Хрущев

еще больше укрепил свою позицию внутри партии, осудив сталинскую

преступления в драматической «тайной речи». Хрущев показал, что

Сталин самовольно ликвидировал тысячи членов партии и

военачальников, тем самым способствуя первоначальным поражениям СССР в

Второй мировой войны и установил то, что Хрущев охарактеризовал как