Родился публицист, поэт и общественный деятель Иван Сергеевич Аксаков

26 сентября (8 октября) 1823 г. в с. Надёжино (Куроедово) Белебеевского уезда Оренбургской (ныне Уфимской) губернии, в семье писателя Сергея Тимофеевича Аксакова родился Иван Сергеевич Аксаков, русский публицист, поэт и общественный деятель.

Аксаков получил домашнее образование в Москве, а затем поступил в петербургское Училище правоведения, по окончании которого в 1842 г. начал службу в московском 6-м (уголовном) департаменте Сената. К тому же времени относится и начало его писательской деятельности.

Несмотря на связи отца, сулившие быстрое продвижение по службе и блестящую карьеру в Москве, в 1843 г. Аксаков перебрался в провинцию и продолжил карьеру сначала в астраханской, затем в калужской уголовной палате. Однако стремясь к более живой и практически полезной деятельности, Иван Сергеевич вскоре оставил судейство и в 1848 г. стал чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел. В этом качестве он занимался раскольничьими делами в Бессарабии, контролем за введением единоверия и изучением секты бегунов и странников в Ярославской губернии.

В 1852 г. Иван Сергеевич вышел в отставку в чине надворного советника, переехал в Москву и посвятил себя журналистике. Под его редакцией вышел первый том «Московского сборника», в котором содержались идеи славянофилов. Однако в марте 1853 г. второй том сборника и само издание были запрещены, а Аксаков подвергнут полицейскому надзору и лишён права заниматься редакторской деятельностью.

По предложению Географического общества Аксаков отправился в Малороссию для изучения торговли этого региона. Результатом поездки стало «Исследование о торговле на украинских ярмарках», изданное на средства Общества и доставившее автору большую Константиновскую медаль и половинную Демидовскую премию от Академии наук.

В годы Крымской войны Иван Сергеевич служил в Московском ополчении, а в 1857 г. отправился в путешествие по Европе, где познакомился с А. И. Герценым, на пять лет став одним из его тайных корреспондентов. В этот период он вновь вернулся к журналистской деятельности в качестве негласного редактора славянофильской «Русской беседы».

С 1861 г. Аксаков являлся ведущим славянофильским публицистом и редактором газет «День» и «Москва». В 1872-1874 гг. он стал председателем Общества любителей российской словесности, а в 1875-1878 гг. — председателем Московского славянского комитета. С этого поста он был смещён и выслан из Москвы за речь в поддержку национально-освободительной борьбы славянских народов, осудившую решения Берлинского конгресса.

В последние годы жизни идеи славянофильства и панславизма Аксаков продолжал проповедовать на страницах газеты «Русь», изданием которой он занялся в 1880 г.

Иван Сергеевич Аксаков умер 27 января (8 февраля) 1886 г. и был похоронен под Москвой в Сергиевом Посаде.

Лит.: Аксаков Иван Сергеевич [Электронный ресурс] // Lib.ru : библиотека Максима Мошкова. 2004. URL: http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/.

См. также в Президентской библиотеке:

Аксаков И. С. Сочинения. СПб., 1891. Т. 2: Славянофильство и западничество. 1860-1886;

Аксаков И. С. Сочинения. СПб., 1900. Т. 3: Польский вопрос и западно-русское дело;

С. Сочинения. СПб., 1900. Т. 3: Польский вопрос и западно-русское дело;

Аксаков И. С. Сочинения. СПб., 1903. Т. 4: Общественные вопросы по церковным делам;

Ранние славянофилы : А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. и И. С. Аксаковы / Сост. Н. Л. Бродский. М., 1910;

Теория государства у славянофилов : сборник статей И. С. Аксакова, К. С. Аксакова, Аф. В. Васильева, А. Д. Градовского, Ю. Ф. Самарина и С. Ф. Шарапова. СПб., 1898.

Константин Аксаков и славянофилы

Историк и лингвист, поэт и драматург, публицист и литературный критик, Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860), двухсотлетие со дня рождения которого отмечается в этом году, был одним из идеологов славянофильства. В своих эмоциональных, проникнутых горячей верой и любовью к родной стране и народу статьях Аксаков утверждал самобытность русской истории, право на собственный, непохожий на другие, путь исторического развития России. Главной темой статей Аксакова является народ как «могущественный хранитель жизненной великой тайны». Он горячо проповедует необходимость возвращения верхнего сословия к родным корням. Его считали чудаком и эксцентричным мечтателем («самый восторженный славянофил», – говорил о нем Вл. Соловьёв), но даже идейные противники уважали за искренность и преданность убеждениям. По словам Герцена, «Аксаков так и остался вечно восторженным и беспредельно благородным юношей, он увлекался, был увлекаем, но всегда чист сердцем».

Он горячо проповедует необходимость возвращения верхнего сословия к родным корням. Его считали чудаком и эксцентричным мечтателем («самый восторженный славянофил», – говорил о нем Вл. Соловьёв), но даже идейные противники уважали за искренность и преданность убеждениям. По словам Герцена, «Аксаков так и остался вечно восторженным и беспредельно благородным юношей, он увлекался, был увлекаем, но всегда чист сердцем».

Константин Сергеевич много и плодотворно трудился на ниве филологической науки: его магистерская диссертация посвящена роли Ломоносова в истории русской литературы и русского языка; получила широкую известность полемика с Белинским по поводу гоголевских «Мёртвых душ»; «философией русского языка» назван современниками неоконченный труд «Опыт русской грамматики». Он пробовал себя в качестве поэта и драматурга – изданы три драматических произведения: «драматическая пародия» «Олег под Константинополем», драма «Освобождение Москвы в 1612 году», комедия «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню». Но наибольшую известность Константин Аксаков получил как историк и мыслитель, внесший солидный вклад в развитие отечественной историософской мысли.

Но наибольшую известность Константин Аксаков получил как историк и мыслитель, внесший солидный вклад в развитие отечественной историософской мысли.

Основной идеей Константина Аксакова является противопоставление «Государства» и «Земли», общины. По его мнению, «Земля сама, добровольно (явление беспримерное) решилась призвать государство на помощь» для защиты от внешних врагов. Избранный русским народом путь устремления к «внутренней правде», правде христианской и нравственной, он противопоставляет другому пути — исканию «внешней правды», законности, по которому пошло западное человечество. Наиболее полно воззрения Константина Аксакова отражены в его «Записке о внутреннем состоянии России», составленной в 1855 году для императора Александра II (напечатана в газете Ивана Аксакова «Русь» в 1881 году). Принимая участие в общественной дискуссии по вопросам отмены крепостного права, Аксаков пишет «Замечания на административное устройство крестьян в России», в которых дает свои комментарии к докладам Административного отделения Редакционных комиссий, подготавливающих законодательное оформление реформ 1860-х годов.

Константин Аксаков много печатался, особенно в «Русской беседе» и в издаваемой в 1857 году газете «Молва», фактическим редактором которой он являлся (газета была закрыта после публикации в ней статьи Константина Сергеевича «Опыт синонимов. Публика и народ», вызвавшей раздражение властей и части общественности). Обобщенное исследование человека из «публики», которую он противопоставляет «народу», сделано в очерке «О современном человеке», в котором автор делится соображениями, навеянными появлением человека нового, капиталистического типа.

Собрание сочинений Константина Аксакова начал издавать его брат Иван в 1861 году. Он успел выпустить три тома: первый посвящен историческим трудам, второй и третий – филологическим.

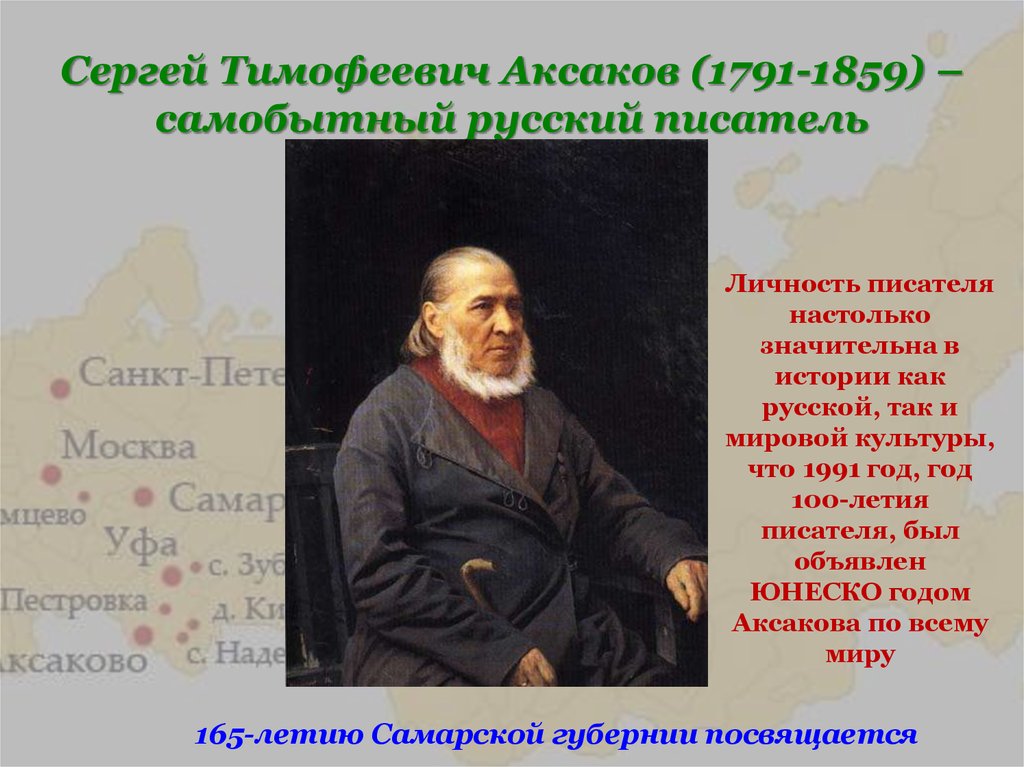

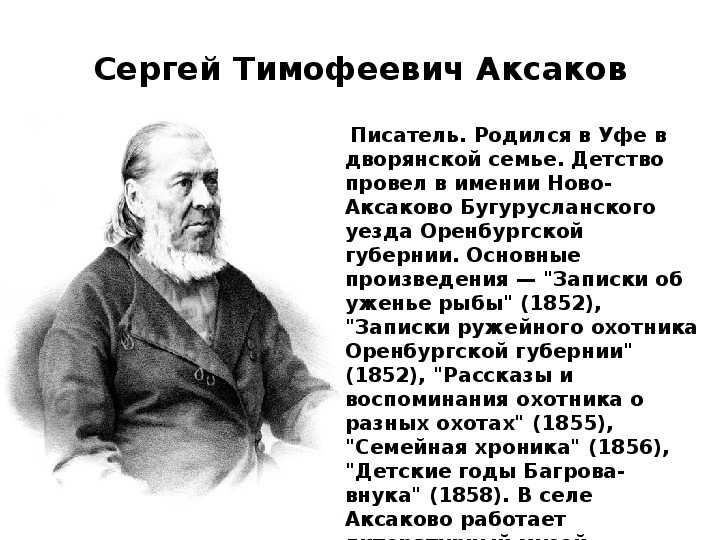

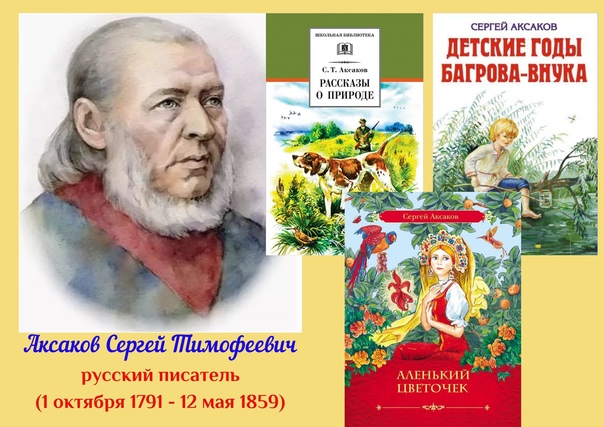

Говоря о Константине Сергеевиче Аксакове, невозможно не упомянуть о его семье. Об Аксаковых оставили воспоминания современники; история семьи и рода составляет предмет исследования современных историков и культурологов (в числе прочих на выставке представлено фундаментальное справочное издание «Аксаковы: семейная энциклопедия»). Род Аксаковых в лице его ярких представителей Сергея Тимофеевича, Константина Сергеевича и Ивана Сергеевича внёс значительный вклад в культурную жизнь России XIX века, а также в развитие направления отечественной философской и общественно-политической мысли. Это направление получило название славянофильства, акцентирующего внимание на особой миссии России и русского народа.

Род Аксаковых в лице его ярких представителей Сергея Тимофеевича, Константина Сергеевича и Ивана Сергеевича внёс значительный вклад в культурную жизнь России XIX века, а также в развитие направления отечественной философской и общественно-политической мысли. Это направление получило название славянофильства, акцентирующего внимание на особой миссии России и русского народа.

С самого зарождения идеи славянофильства оказались в центре напряженной полемики, сущностью которой являлся вопрос о назначении и путях развития русской цивилизации. Дискуссии на эту тему не утихают и поныне. Различные аспекты деятельности славянофилов, а также точки зрения единомышленников, последователей и критиков славянофильства отражены в изданиях как конца XIX – начала XX вв., так и современных, представленных в последнем разделе выставки. По замечанию современного исследователя, «славянофильство родилось вместе с Россией и будет существовать, пока существует Россия. Но в каждой эпохе русской истории было и будет свое славянофильство».

Крым посещали и любили великие русские поэты и писатели, художники, музыканты, деятели театра и науки. А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов прибыли сюда путешественниками. Л. Н. Толстой защищал осажденный Севастополь в период Крымской войны. Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. П Чехова и М. Горького привело на полуостров нездоровье: они вынуждены были подолгу жить здесь, надеясь на исцеление. Многие любили приезжать в Крым на отдых. Помимо И. К. Айвазовского, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, А. М. Васнецов, А. И. Куинджи и многие другие запечатлели удивительные уголки полуострова, который много значил в их судьбах и творчестве. Среди тех, кто посвятил свои труды изучению и описанию полуострова стоит упомянуть П. С. Палласа, П. И. Сумарокова, Н. И. Веселовского, А. Я. Фабра.

Впечатлениям знаменитых личностей от пребывания в Крыму посвящены представленные на выставке книги: «Крым: по следам забытых путешествий: заметки по литературно-историческому краеведению» Деремедведь-Эрбаш Е. Н. и «Благословенная Таврида: Крым глазами великих русских писателей» Кунцевской Г. Н.

Н.

В 1811 г. открылся Феодосийский музей древностей, в 1826 г. был открыт Керченский музей, в 1892 г. создан Склад местных древностей в Херсонесе. Героическое прошлое Севастополя в Восточной войне увековечено созданием в 1869 г. музея обороны. Созданная в 1887 г. Таврическая ученая архивная комиссия организовала музей древностей, в 1899 открылся естественноисторический музей.

В 1812 г. был заложен знаменитый Никитский ботанический сад. С целью развития сельского хозяйства в этом сложном регионе в 1883 г. был также открыт Симферопольский отдел Российского общества по изучению садоводства для хозяйственных и научных целей. Для изучения природного богатства в 1871 г. возникла Севастопольская морская биологическая станция, в 1897 — Севастопольский морской музей-аквариум.

Постепенно Крым стал известен и в качестве здравницы. В 1829 г. были открыты сакские, а позже и евпаторийские грязелечебницы. В 1868 году открылось Таврическое медико-фармацевтическое общество. Уже в начале XX в. в Ялте были открыты лечебницы для туберкулезных больных и детский санаторий в Алупке.

в Ялте были открыты лечебницы для туберкулезных больных и детский санаторий в Алупке.

О Крыме много пишут сейчас, писали и в XIX веке. На витрине представлена аж четырнадцатая часть «Универсального описания Крыма» Кондараки В. Х.

Крым, словно магнит, приманивал путешественников своим климатом, своими видами, и помимо очень многих известных людей там, конечно, побывало множество менее знаменитых. Путешественники писали письма, оставляли записки и воспоминания. Издавались посвященные Крыму книги, печатались статьи в журналах. Повествование Бернова М. А «Из Одессы пешком по Крыму» — лишь один из многих примеров, достаточно необычный.

Ближе к концу 19-го века все чаще стали появляться всевозможные путеводители по Крыму и отдельным его городам и регионам, например, книга карманного формата «Для едущих в Феодосию». Путеводитель Сосногоровой М. А. в красном переплете представлен на выставке, множество изданий также претерпел путеводитель Москвича Г. Г., издававшийся в аналогичном оформлении.

Иван Константинович Айвазовский родился 17 июля 1817 г. в Феодосии в семье небогатой, но по тем временам достаточно образованной. Способности мальчика в рисовании заметил городской архитектор, знакомый отца художника. Гимназические рисунки мальчика, посланные его отцом вместе с прошением о приеме в Академию художеств в Санкт-Петербург, были оценены. В 1833 г. Айвазовский был зачислен в Академию, где по окончании трех лет обучения получил золотую медаль как лучший ученик курса.

После окончания Академии художеств Айвазовский отправился в Крым на два года для самостоятельной работы. Он рисовал с натуры Южный берег, потом вернулся в Феодосию, где оборудовал мастерскую и приступил к работе. Генерал Н. Н. Раевский, проездом на Кавказ, был в мастерской художника и пригласил его принять участие в военной операции у берегов Мингрелии. В 1840 г. Академия отправила Айвазовского в творческое путешествие по Италии, По возвращении в 1844 г., решением Совета Академии художеств он был удостоен звания академика. В том же году им было получено новое, необычное распоряжение: «…художника Айвазовского причислить к главному морскому штабу… с званием живописца сего штаба, с правом носить мундир Морского Министерства…». Айвазовский выполнял заказы Министерства, отправлялся в экспедиции и походы.

В том же году им было получено новое, необычное распоряжение: «…художника Айвазовского причислить к главному морскому штабу… с званием живописца сего штаба, с правом носить мундир Морского Министерства…». Айвазовский выполнял заказы Министерства, отправлялся в экспедиции и походы.

В 1846 г. художник начал серьезно обустраиваться в Феодосии. Это вызвало недовольство Николая I, но, видя, что Айвазовский не поддается на уговоры, царь оставил его в покое. В Феодосии Айвазовский много рисовал. Он часто принимал гостей и активно участвовал в общественной жизни. В 1848 г. Айвазовский женился на Ю. Я. Гревс. От этого брака у него было четыре дочери.

В 1851 г. Айвазовский участвовал в маневрах Черноморского флота, обогативших его новыми впечатлениями. В 1868 г. художник предпринял путешествие на Кавказ. Он посетил Владикавказ, Северный Дагестан, Дарьялское ущелье, Шуру, Сухум, был в Закавказье и Армении. В следующем году он побывал в Египте чтобы присутствовать при открытии Суэцкого канала. В 1873 г. он уехал в Ниццу с выставкой картин, после побывал во Флоренции.

В 1873 г. он уехал в Ниццу с выставкой картин, после побывал во Флоренции.

Почти ежегодно устраивались выставки картин в России. В 1880, 1882, 1883, 1886, 1887 гг. выставки проходили в Петербурге. С выставками Айвазовский бывал в Одессе, Киеве, Николаеве, Херсоне, Бухаресте, Риге, Берлине, Париже. В 1892 г. он предпринял путешествие в Америку, побывал в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В Феодосии Айвазовский написал основную массу своих картин. В этом тихом городе он создал самые выдающиеся свои произведения: «Девятый вал», «Черное море», «Среди волн». Он был коренным жителем Феодосии. В одном из писем Третьякову он так и пишет: «Мой адрес всегда в г. Феодосии».

Связь с Крымом нашла самое яркое отражение в творчестве Айвазовского. Он больше всего любил море и чаще всего изображал Черное море. Как никто другой, он передал мощь морской стихии, величие и безбрежность морских просторов. Природа Крыма, покорив его в детстве, всю жизнь питала его творчество. Для художника было большой удачей, что он сумел избегнуть тяжелой доли многих современников и необходимости быть придворным художником. Он сумел претворить в жизнь мечту многих лучших людей своего времени, искавших свободной, независимой трудовой жизни.

Он сумел претворить в жизнь мечту многих лучших людей своего времени, искавших свободной, независимой трудовой жизни.

Его влияние на весь уклад феодосийской жизни было огромно. В течение сравнительно короткого срока Феодосия превратилась из провинциального захолустья в красивый и богатый город. Привязанность Айвазовского к Феодосии видна и в словах его духовного завещания: свою картинную галерею со всеми ее картинами, статуями и другими произведениями искусства он оставил Феодосии, его родному городу.

И. К. Айвазовский способствовал постройке городского концертного зала, фонтанов, здания Археологического музея; в современном художнику «Указателе Феодосийского Музея древностей» есть упоминание о нём как об одном из пожертвователей экспонатов. Он принял участие и во множестве других проектов. Так, он был попечителем двух гимназий — женской и мужской. В конце девяностых основал в Феодосии на свои средства приходскую трехклассную школу.

Постройка порта и проведение железной дороги в Феодосии — тоже дело рук Айвазовского. В преимуществах торгового порта в Феодосии он был уверен. Когда решение вынесено было в пользу Севастополя, он поехал в Петербург и своим влиянием в Морском министерстве добился пересмотра вопроса. Порт в Феодосии был построен за 1892-94 гг. В «Открытом письме о Феодосии» Айзвазовский пишет и о железной дороге, подчеркивая ее общественную полезность.

В преимуществах торгового порта в Феодосии он был уверен. Когда решение вынесено было в пользу Севастополя, он поехал в Петербург и своим влиянием в Морском министерстве добился пересмотра вопроса. Порт в Феодосии был построен за 1892-94 гг. В «Открытом письме о Феодосии» Айзвазовский пишет и о железной дороге, подчеркивая ее общественную полезность.

Расширившийся город страдал от нехватки питьевой воды. Айвазовский и в этом случае пришел на помощь родному городу. Сначала он дал разрешение городу ежесуточно использовать 50 000 ведер воды из принадлежавшего ему Субашского источника, а в 1880 г. передал его полностью в собственность Феодосии.

Познакомившись с нуждою еще в детстве, Айвазовский всегда старался помочь нуждающимся, и сборы с выставок, которых было более пятидесяти, обычно шли на благотворительные цели. В его переписке, газетных объявлениях, отзывах о выставках всегда говорится, что вся входная плата полностью передается какой-либо организации для помощи — детскому приюту, вдовам, солдатам-инвалидам или на какие-либо другие цели. На витрине размещен один из каталогов: «Альбом выставки картин профессора И. К. Айвазовского 1894 г.» Стремясь к развитию искусства в Крыму, Айвазовский открыл в Феодосию художественную школу-мастерскую. Он заботился и об устройстве в Феодосии библиотеки.

На витрине размещен один из каталогов: «Альбом выставки картин профессора И. К. Айвазовского 1894 г.» Стремясь к развитию искусства в Крыму, Айвазовский открыл в Феодосию художественную школу-мастерскую. Он заботился и об устройстве в Феодосии библиотеки.

Археология Крыма также интересовала художника. В 1853 г. он обратился в Министерство уделов с предложением провести раскопки древних курганов в окрестностях Феодосии. Всего было раскопано 80 курганов. Золотые украшения из одного из них хранятся в Эрмитаже. В 1871 г. на средства художника было построено в Феодосии новое здание для Археологического музея. Тункина И. В. в книге «Открытие Феодосии: страницы археологического изучения Юго-Восточного Крыма и начальные этапы истории Феодосийского музея древностей: 1771-1871», конечно, много говорит об Айвазовском.

В 1880 г., художник расширил свой дом, пристроив к мастерской огромный выставочный зал. Впоследствии он оставил его родному городу, нынче это Феодосийская картинная галерея. Рост картинной галереи продолжался и после смерти Айвазовского. Она не только пополнялась картинами, но и была существенно расширена.

Рост картинной галереи продолжался и после смерти Айвазовского. Она не только пополнялась картинами, но и была существенно расширена.

Айвазовский был знаком с замечательными русскими флотоводцами Лазаревым, Нахимовым, Корниловым, Истоминым, Литке, а с некоторыми из них был в дружеских отношениях. Исключительным проявлением внимания стало празднование десятилетия художественной деятельности Айвазовского в 1846 г., когда Корнилов пришел из Севастополя в Феодосию на корабле «Двенадцать Апостолов» в сопровождении пяти военных кораблей.

Среди достижений военно-полевой хирургии XIX в. многие на практике были применены именно в Крымскую войну, такие как наркоз и анестезия; первая помощь раненым оказывалась сестрами милосердия прямо на поле боя, что спасло многие жизни. Небольшие книги Shrimpton С. «The British Army and Miss Nightingale» и Пирогова Н. И. «Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных» повествуют как раз об этих героических женщинах.

Многое из того, что связано с Крымской войной и особенно с участием в ней черноморского флота было изображено Айвазовским.

Дважды изобразил он Синопский бой, последнее большое сражение парусных кораблей. С обороной Севастополя связаны следующие его картины: «Осада Севастополя» (написана в 1845 г.), «Переход русских войск на Северную сторону», «Взятие Севастополя», «Буря у Евпатории», «Гибель английского флота у Балаклавы», а также некоторые другие.

Последняя картина, работу над которой Айвазовский начал в день смерти, также была посвящена им русскому флоту. Она изображает боевой эпизод — «Взрыв турецкого корабля». Иван Константинович Айвазовский ушел из жизни 19 апреля (2 мая) 1900 г.

К.С. Аксаков, Исследование идей, Vol. III

К.С. Аксаков, Исследование идей, Vol. III

Питер К. Кристофф

Твердая обложка

ISBN: 9780691642130 190,00 долларов США / 148,00 фунтов стерлингов Мягкая обложка

ISBN: 9780691614502 75 долларов США / 58 фунтов стерлингов электронная книга

ISBN: 9781400853502

Доступно как

PDF $52,50/£40,60 75,00 $ / 58,00 £

Shipping to:

Choose CountryUnited StatesCanadaUnited KingdomAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua And BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia And HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Democratic RepublicCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCuraçao CyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Мальвинские острова)Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГуэ rnseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island & Mcdonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic OfIraqIrelandIsle Of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKoreaKorea People’ Republic OfKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtenstein LithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States OfMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian Territory, OccupiedPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthelemySaint HelenaSaint Китс и НевисСент-ЛюсияСент-МартинСент-Пьер и Микело nSaint Vincent And GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome And PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And Sandwich Isl.

Shipping to:

Choose CountryUnited StatesCanadaUnited KingdomAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua And BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius and SabaBosnia And HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Democratic RepublicCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCuraçao CyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Мальвинские острова)Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГуэ rnseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island & Mcdonald IslandsHoly See (Vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic OfIraqIrelandIsle Of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKoreaKorea People’ Republic OfKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtenstein LithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States OfMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian Territory, OccupiedPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthelemySaint HelenaSaint Китс и НевисСент-ЛюсияСент-МартинСент-Пьер и Микело nSaint Vincent And GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome And PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And Sandwich Isl.

Об электронных книгах и аудио

Электронная книга в формате PDF должна быть прочитана в нашем мобильном приложении, доступном для телефонов или планшетов Android/iOS. Приложение для настольного компьютера, позволяющее читать PDF-файлы, в настоящее время находится в стадии разработки. Мы обновим нашу страницу часто задаваемых вопросов , когда она станет доступна.

Узнайте больше об электронных книгах и аудио от Princeton University Press.

Поддержите свой местный независимый книжный магазин.

- Соединенные Штаты

- Канада

- Соединенное Королевство

- Европа

- Питер К. Кристофф

- Коллекции:

Твердая обложка

Мягкая обложка

электронная книга

Купить это- Скачать обложку

В этом исследовании автор выделяет идеи К. С. Аксакова (1817-1860), филолога, поэта, историка, иногда драматурга, и помещает их в более широкое течение славянофильства XIX века.

Первоначально опубликовано в 1982 году.

Princeton Legacy Library использует новейшую технологию печати по запросу, чтобы снова сделать доступными ранее не издававшиеся книги из выдающегося списка издательства Princeton University Press. Эти издания сохраняют оригинальные тексты этих важных книг, представляя их в прочной мягкой и твердой обложке. Цель библиотеки Princeton Legacy — значительно расширить доступ к богатому научному наследию, содержащемуся в тысячах книг, опубликованных издательством Princeton University Press с момента его основания в 19 году.05.

Оставайтесь на связи, чтобы быть в курсе последних книг, идей и специальных предложений.

Оставайтесь на связи, чтобы быть в курсе последних новостей о книгах.

Портрет поэта и славянофила Ивана Сергеевича Аксакова. Илья Ефимович Репин. Репродукция картины Катлера Майлза.

Илья Ефимович Репин

(пока отзывов нет) Написать обзор

Илья Ефимович Репин

Портрет поэта и славянофила Ивана Сергеевича Аксакова.

Илья Ефимович Репин

Илья Ефимович РепинРейтинг Обязательно Выберите Рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Тема отзыва Требуется

комментариев Обязательно

- Артикул:

- 13698-с

- Состояние:

- Новый

В настоящее время: €23,86

Текущий запас:

Бесплатная доставка:

Часто покупают вместе:

- Описание

- Качественные репродукции нашего музея жикле используют архивные пигментные чернила, устойчивые к выцветанию, и позволяют изображениям сохранять тональности и оттенки оригинальной картины.