Кто возглавил войско в Куликовской битве

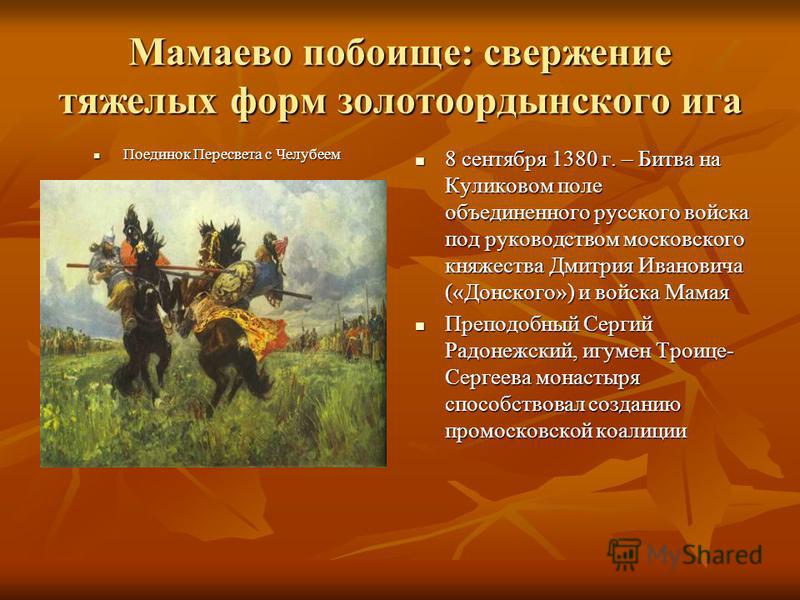

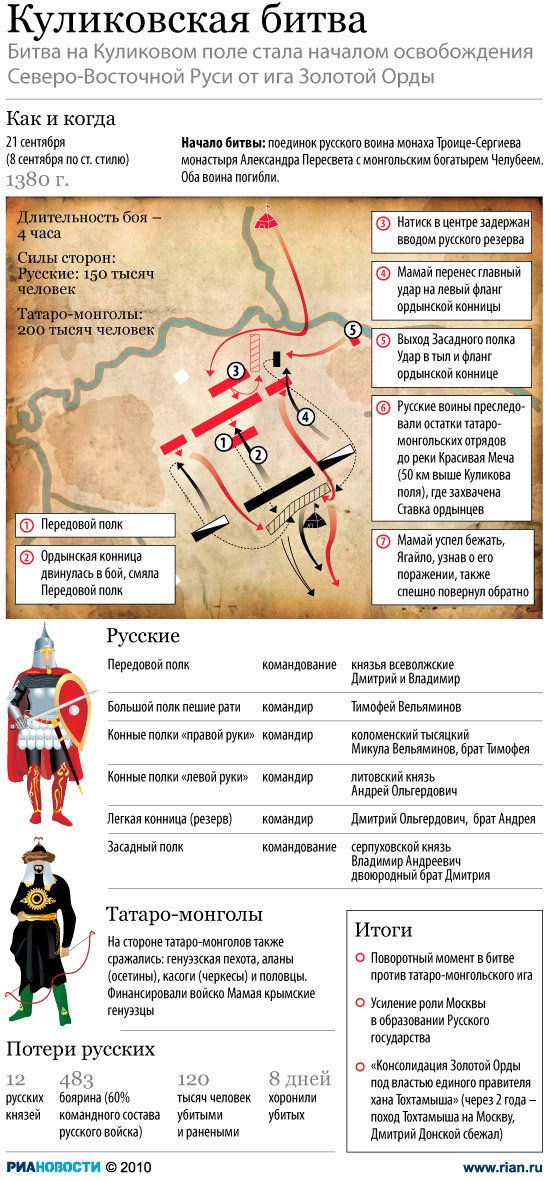

AdminВеликие битвыВеликий князь, Владимирское княжество, воевода, Золотая Орда, князьБитва на Куликовом поле – это величайшее в истории русского народа сражение за целостность, власть и права своей державы, которое состоялось 8 сентября 1380 года на южном берегу реки Дон. Воинствующими сторонами в битве выступали русские войска во главе с Дмитрием Ивановичем – князем московским и Великим князем Владимирским, против татаро-монгольских войск во главе с Мамаем. Победа русских войск в этом сражение стала началом на пути к вызволению русских земель и народа от золотоордынского ига.

Участники Куликовской битвы

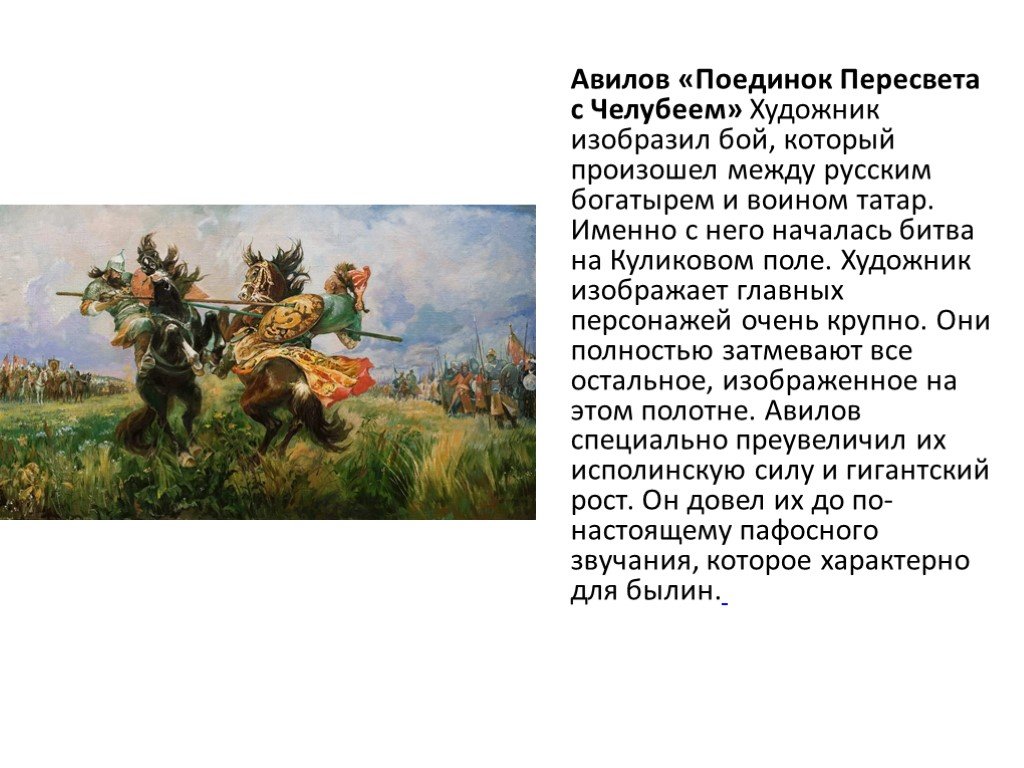

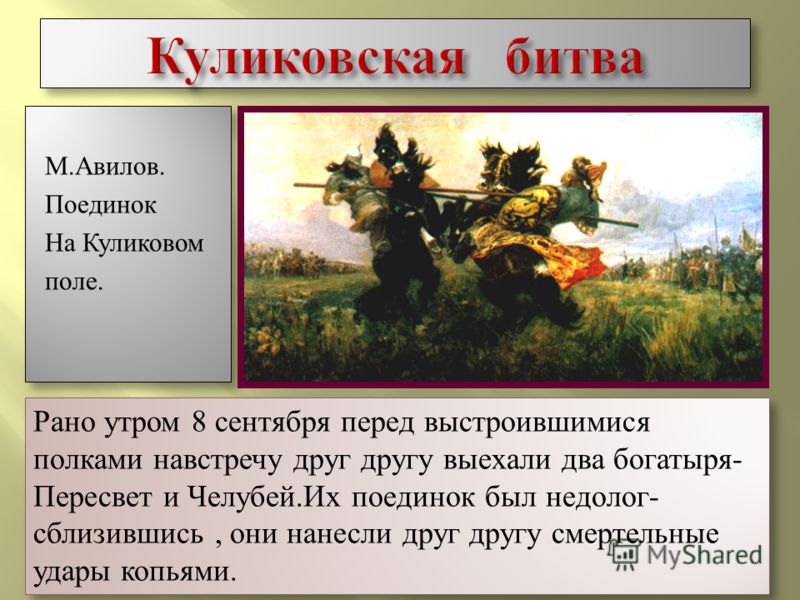

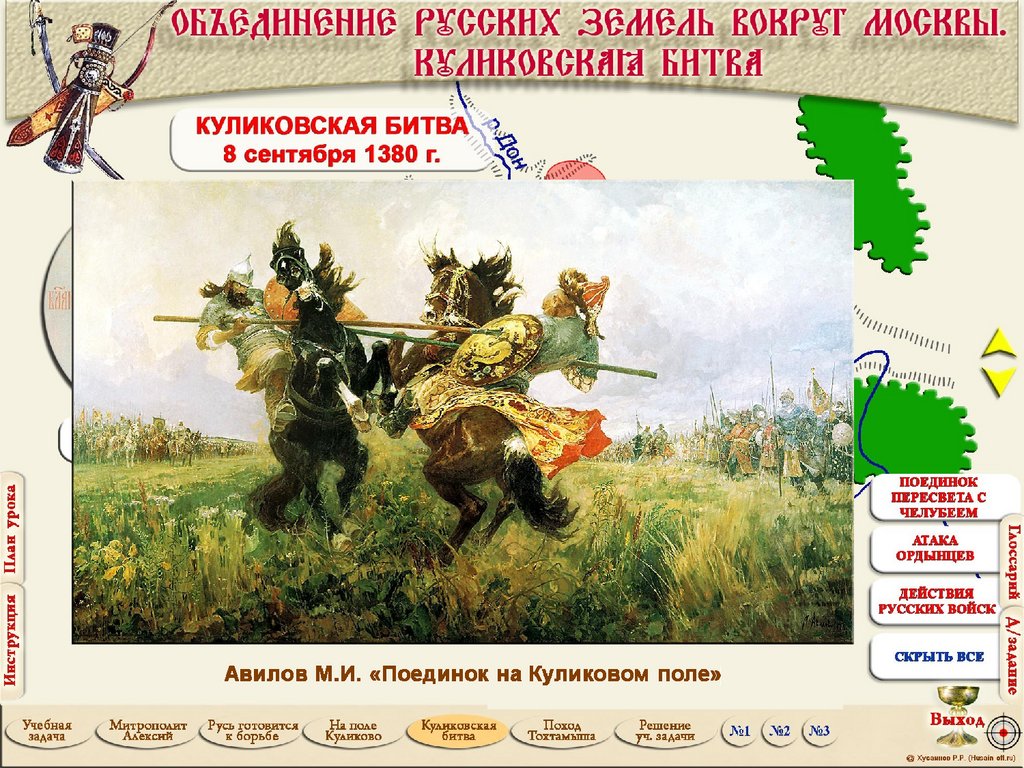

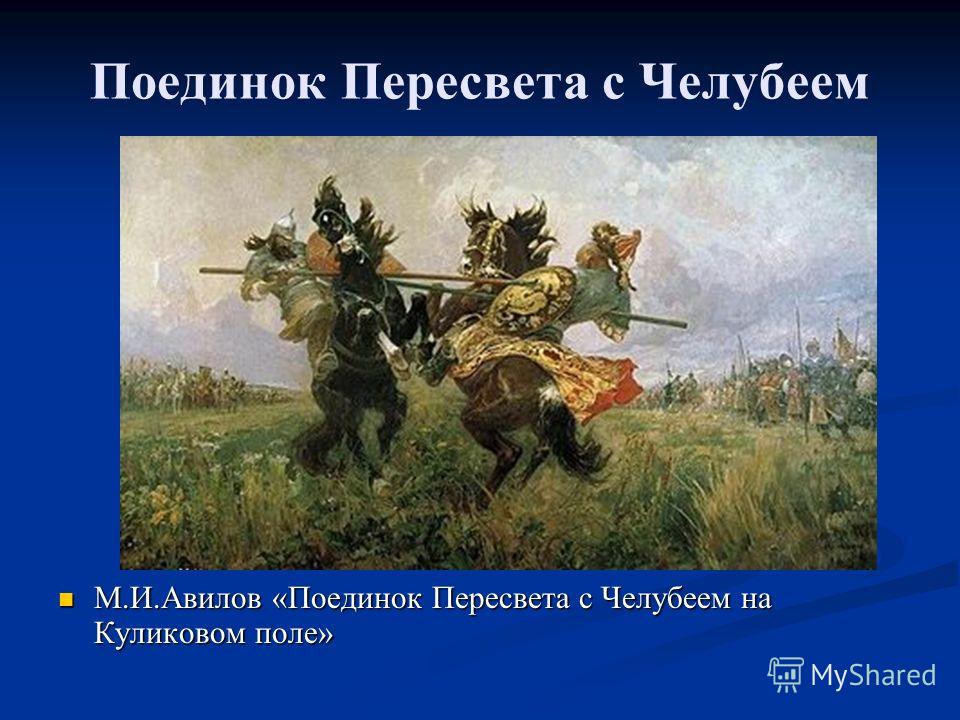

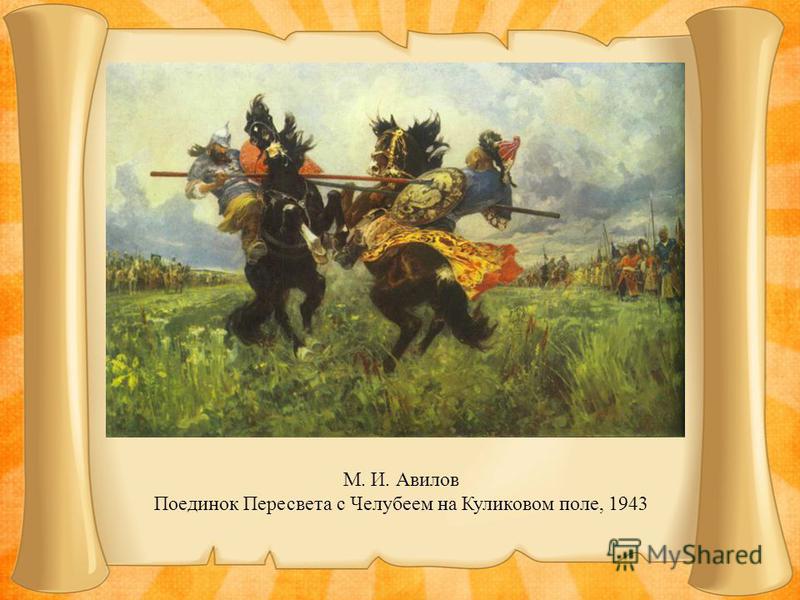

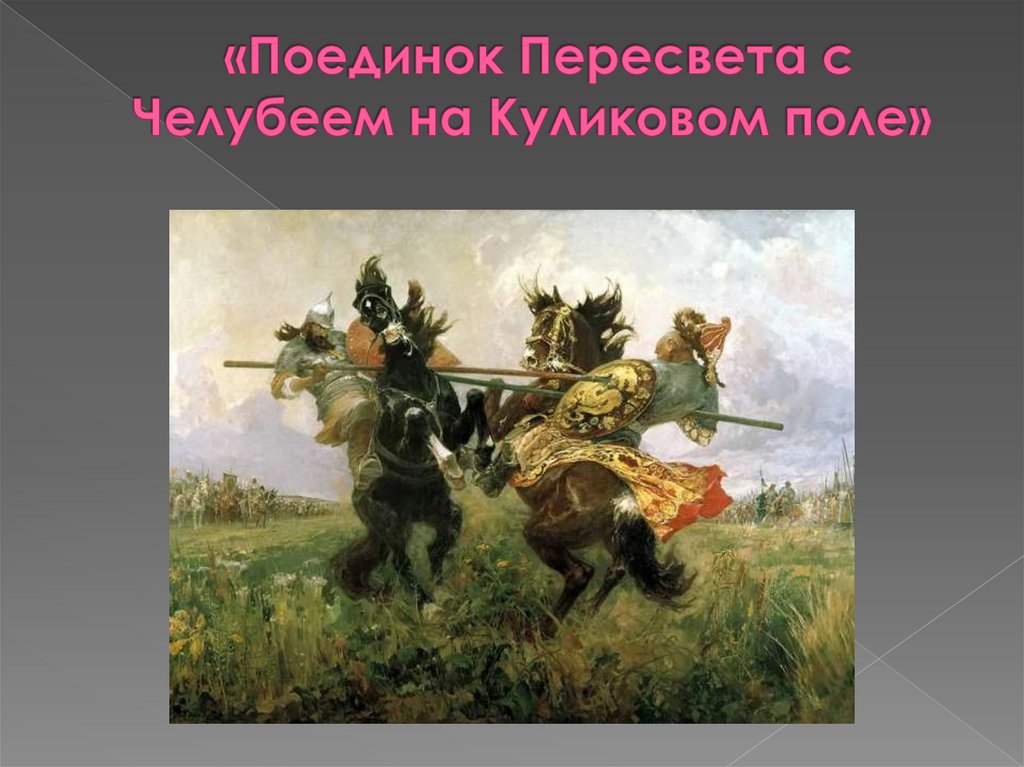

Основная и сокрушительная для иностранцев битва произошла 8 сентября 1380 года на Куликовом поле южного берега реки Дон, где сначала погибли два великих воина: Челубей от монголо-татар и Пересвет от русского войска. Историки отмечают, что русский воин вышел на битву с одним только копьем и без какой-либо защиты. Невзирая на гибель обоих воевод, победу все таки отдали Пересвету, так как его тело конь довез назад к войску, а противник был убит и выбит из седла головой к русским, что в те времена считалось очень дурным знаком. В 1943 году советский художник М.И. Авилов написал свою самую известную картину приуроченную этому событию.

Невзирая на гибель обоих воевод, победу все таки отдали Пересвету, так как его тело конь довез назад к войску, а противник был убит и выбит из седла головой к русским, что в те времена считалось очень дурным знаком. В 1943 году советский художник М.И. Авилов написал свою самую известную картину приуроченную этому событию.

Глава русского войска Великий Князь Владимирский Дмитрий Иванович Донской (Донской князя прозвали после победы в сражении с татаро-монголами) был из рода Рюриковичей. В годы правления Дмитрия Ивановича Московское княжество стало одним из центров русских земель, значительно укрепило свое влияние, а Владимирское великое княжество стало собственностью князей. С 1363 года Донской стал князем Новгородским.

Укрепив русские земли и отстояв их от вражеских завоевателей и влияния Золотой орды Дмитрий Иванович потерял влияние над Тверскими и Смоленскими землями, но это не помешало ему стать одной из самых великих исторических личностей.

Во главе с Дмитрием Ивановичем русское войско нанесло сокрушительный удар по монголо-татарам в Куликовской битве и навсегда прогнало мамаевских вояк с русских земель. Во времена его правления был возведен белокаменный Московский Кремль.

Во времена его правления был возведен белокаменный Московский Кремль.

За свои годы правления князь Донской признан самой яркой личностью в антиордынской политике на русской земле. Несмотря на потери контроля на некоторых территориях, Дмитрий Иванович сумел стать собирателем и создателем политически сильной Великокняжеской Московии. Великое княжество Владимирское в годы правления Донского полностью перешло под правление Москвы, перестало платить большую дань Золотой Орде и значительно расширило свои границы.

Боевые составы русских войск

Среди городов и воевод, которые сформировали дружины и принимали участие в сражении были:

- Боровской полк и Серпуховская рать под командованием князя Владимира Андреевича Храброго. Отряды состояли в Засадном полку и предопределили результат битвы.

- Белозерский полк во главе с князем Федором Романовичем Белозерским и его сыном Иваном Федоровичем, которые входили в Передовой полк. По исходу битвы почти весь Белозерский полк «полег костьми» вместе с князьями.

- Владимирский полк во главе с воеводой Тимофем Васильевичем Валуем, который входил в число войск Большого полка.

- Вяземский отряд во главе с князем Иваном Васильевичем, который так же входил в состав Большого полка.

- Елецкая дружина под командованием Федора Елецкого входила в состав Серпуховской рати.

- Ярославские воеводы, входящие в состав Левого полка.

- Юрьевский полк во главе с Т.В.Волуем в составе Большого полка.

- Тарусский полк во главе с братьями Тарусскими были в числе Сторожевого полка.

- Новосильская дружина, дружины князя Оболенского и дружина князя Полоцкого, Муромская дружина и Дружина кашинского князя Василия Михайловича.

После битвы Челубея и Пересвета началось главное сражение. Русские войска ринулись в бой под знаменем с изображением Иисуса Христа. Еще до начала всех сражений русские минимизировали шансы отступления противника, а потому сожгли все мосты реки Дон. Благодаря хорошей тактике и правильному расположению войск русские разгромили татар по правому флангу и в тылу.

Благодаря хорошей тактике и правильному расположению войск русские разгромили татар по правому флангу и в тылу.

Подводя итоги можно сказать, что Куликовская битва выиграна благодаря хитрости и тщательно продуманной стратегии.

Куликово поле: Тула или Москва?

Куликово поле всем хорошо известно еще из школьного учебника истории. Это место, где объединенное русское войско Дмитрия Донского на голову разбило татаро-монгол. Конечно, до окончательного освобождения Руси от Ордынского ига было еще далеко. Однако, Куликовская битва показала растущую силу и мощь русского государства.

Надо отметить, что упоминаний об этом сражении в древних летописях не так много. Главным образом, это два источника «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Но написаны они гораздо позднее, чем сама Куликовская битва, уже в пятнадцатом веке, поэтому в них много неточностей и противоречий.

Этот факт позволяет ученым-историкам высказывать разные версии по поводу сражения. Если о существовании самой Куликовской битвы мало, кто спорит, то по поводу места ее прохождения мнения часто расходятся. По официальной версии бой между русскими и татаро-монголами состоялся под Тулой. Там сейчас находится музей-заповедник «Куликово поле». А одним из альтернативных мест считается территория нынешних Кулишек в самой Москве

По официальной версии бой между русскими и татаро-монголами состоялся под Тулой. Там сейчас находится музей-заповедник «Куликово поле». А одним из альтернативных мест считается территория нынешних Кулишек в самой Москве

Сначала кратко рассмотрим саму Куликовскую битву, а потом познакомимся с местом ее проведения и в Туле, и в Москве.

История Куликовской битвы

Согласно летописям Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года в месте слияния рек Дона и Непрядвы. По разным подсчетам в ней принимало участие от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч человек.

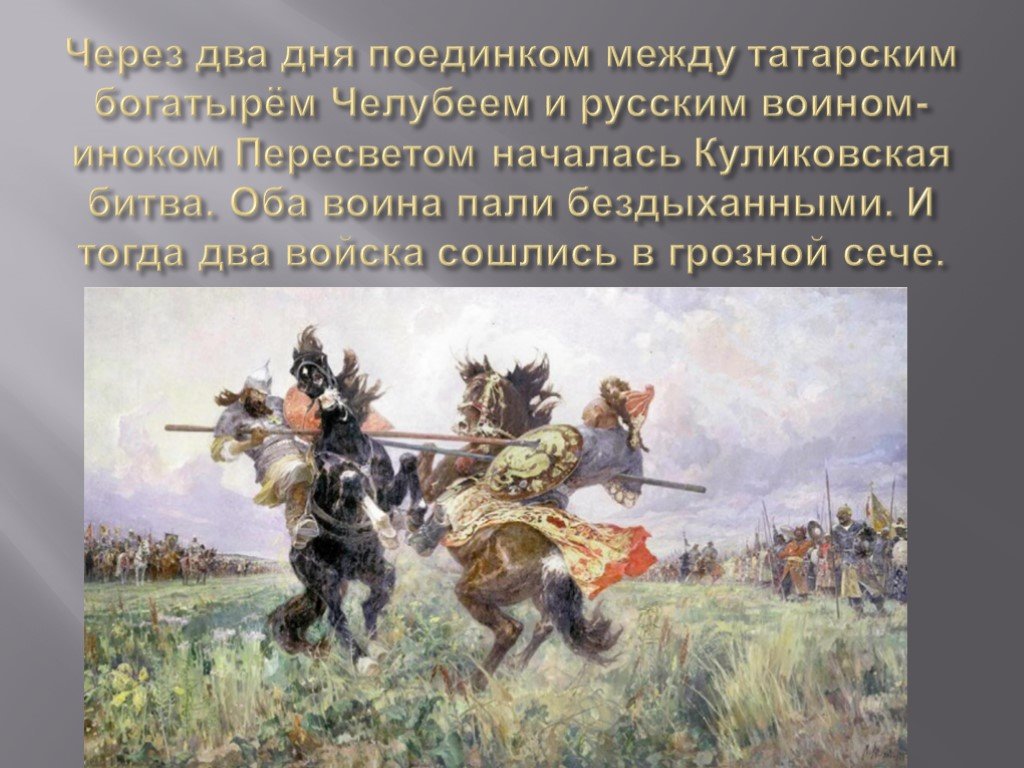

Поединок Челубея и Пересвета

Как гласит легенда, бой начался с поединка татарина Челубея с русским монахом-иноком Пересветом. В результате поединка оба воина погибли, после чего, собственно, и началось основное сражение.

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле, автор Виктор Авилов, 1943 годХод основного сражения

Во главе татаро-монгольских войск стоял крымский хан Мамай, а русские войска возглавлял великий князь Дмитрий Донской. Примерно так они изображены на картинах художника Виктора Маторина.

Примерно так они изображены на картинах художника Виктора Маторина.

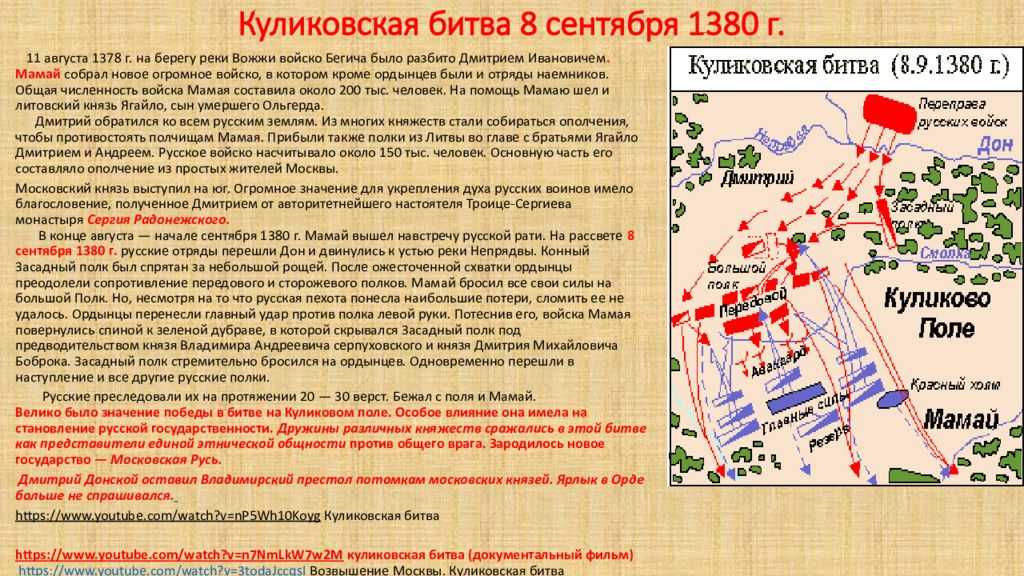

Картина самого сражения представлена на нижней схеме. Русские войска, переправившись через реку Дон, оказались на Куликовом поле спиной к реке. Недалеко от места сражения в Зеленой дубраве согласно летописи укрывался Засадный конный полк. Его возглавляли двоюродный брат великого князя Владимир и воевода Боброк.

На тот момент Дмитрию Донскому было 30 лет, а его брату 27 лет. К сожалению, о возрасте воеводы достоверных сведений нет. Кстати, за князем Владимиром после Куликовской битвы закрепилось прозвище Храбрый.

Схема Куликовской битвыПервоначально, казалось, что фортуна сопутствовала татаро-монголам. Им удалось прорвать оборону русских войск с одной стороны и оттеснить их к реке. Однако, увлекаемые бегущим противником, татары не предполагали, что попали в засаду. Засадный полк, укрывавшийся в близлежащей дубраве, зашел им в тыл и нанес смертельный удар. От неожиданности, потеряв боевой порядок, татары под натиском русских стали отступать к реке. Часть из них так и утонула в ней, другая погибла под беспощадными мечами противника. Разгром Мамаева войска был полным и безоговорочным.

От неожиданности, потеряв боевой порядок, татары под натиском русских стали отступать к реке. Часть из них так и утонула в ней, другая погибла под беспощадными мечами противника. Разгром Мамаева войска был полным и безоговорочным.

Кстати, великий князь Дмитрий Донской сам лично принимал участие в сражении. Известно, что он был даже контужен в бою и сбит с коня. Князю чудом удалось добраться до леса, где его после битвы и нашли в бессознательном состоянии. А вот Мамай наблюдал за ходом сражения только издали, из своей ставки на Красном холме. Как только хан увидел громящую его войска конницу Боброка, он тут же со своими приближенными трусливо бежал с поля боя.

Прозвище князя «Донской»

В честь победы на Куликовом поле великий князь Дмитрий получил прозвище Донской. Возможно, так его назвали по имени реки Дон, на которой состоялась битва, однако существует и другая версия. В канун сражения Дмитрий получил в подарок от донских казаков Донскую икону Божьей Матери. Может быть, прозвище князя пошло от этой иконы. В настоящее время эта легендарная святыня хранится в Третьяковской галерее в Москве.

В настоящее время эта легендарная святыня хранится в Третьяковской галерее в Москве.

Людские потери в Куликовской битве

Данные о погибших в ходе Куликовской битвы тоже сильно расходятся. В разных источниках приводятся цифры от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч человек. Причем, со стороны татаро-монгол людские потери были особенно большими. На Куликовом поле полегло практически все войско Мамая. К сожалению, за давностью лет и отсутствию достоверных письменных источников за те годы истинные цифры вряд ли когда-нибудь удасться узнать.

Известно только, что почти все погибшие русские воины были похоронены на самом Куликовом поле. Лишь немногих из них удалось на телегах перевезти в Москву и захоронить там. Конечно же, перевозились не рядовые бойцы, а только именитые дружинники-выходцы из княжеских и боярских семей. Путь до столицы был не близкий и составлял больше десяти дней. Как следует из источников, чтобы трупы предохранить от разложения, их предварительно обмазывали медом.

По прибытии в столицу, тела убитых хоронили недалеко от стен Московского кремля. Предполагается, что погибшие в Куликовской битве, захоронены в церкви Всех Святых на Кулишках, церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и Андронниковом монастыре.

Куликово поле в Туле-официальная версия

История официальной версии

Начало официальной версии положил местный тульский помещик Степан Нечаев, в усадьбу которого частично входили земли Куликова поля. Этот помещик скупал фрагменты старинного оружия и военного обмундирования, обнаруженные крестьянами при полевых работах, и из них начал создавать свою коллекцию. Эта коллекция размещалась у него в доме в двух залах и чем-то напоминала современный музей. Далее, Нечаев попытался увязать события Куликовской битвы с реальной местностью в месте слияния рек Неправды и Дона. Нашел он и Красный холм, где находилась ставка Мамая.

По просьбе помещика тульский губернатор обратился к Александру I с ходатайством об открытии на Красном холме памятника Дмитрию Донскому. Оно состоялось 8 сентября 1850 года. Собственно, так и родилась официальная версия Куликовской битвы под Тулой.

Оно состоялось 8 сентября 1850 года. Собственно, так и родилась официальная версия Куликовской битвы под Тулой.

В начале двадцатого века памятник Дмитрию Донскому решили дополнить храмом Сергия Радонежского, который был духовным вдохновителем князя. Строительство церкви началось в 1913 году и продолжалось вплоть до 1917 года. Однако, революция и гражданская война помешали открытию храма. В советское время церковь, да и памятник тоже, постепенно пришли в упадок.

Куликово поле в XX-XXI веке

В 1960-е годы о памятнике и храме на Красном холме, наконец-то, вспомнили. Сначала сюда стали водить экскурсии, потом советское руководство решило празднично отметить здесь 600-летие Куликовской битвы. Все это послужило причиной восстановления и реставрации памятника и храма.

А в 1996 году на Куликовом поле открылся музей-заповедник. В него в настоящее время входят несколько объектов. Это музейный комплекс «Куликово поле», мемориал на Красном холме, музей и мемориал в селе Монастырщино и музей купеческого быта в Епифани. Все музеи, так или иначе, связаны с событиями того времени.

Все музеи, так или иначе, связаны с событиями того времени.

Музейный комплекс «Куликово поле» располагается в непосредственной близости от места сражения. На Красном холме стояла палатка Мамая, откуда он наблюдал за ходом сражения. В селе Монастырщино предположительно были захоронены погибшие русские воины. Также недалеко от него располагалась и Зеленая дубрава, где скрывался Засадный полк.

На карте обозначены еще село Себино и город Богородицк. Хотя они непосредственно и не связаны с Куликовской битвы, но тоже являются интересными объектами для изучения. Себино — это родина святой матушки Матроны, а в Богородицке находится дворец-музей, в котором много лет жил граф Бобринский-внебрачный сын Екатерины II.

Музейный комплекс «Куликово поле»

Главным в музее-заповеднике можно назвать музейный комплекс «Куликово поле» со смотровой площадкой, откуда можно подробно рассмотреть место сражения,

Музейный комплекс «Куликово поле» под ТулойВид на Куликово поле со смотровой площадки музейного комплекса» Куликово поле» под ТулойВнутри музея стоит большой макет Куликовской битвы, на котором наглядно видны расположения противоборствующих сторон и ход самого сражения. В музее также хранятся археологические находки, найденные на Куликовом поле. Здесь же можно познакомится с предметами вооружения как русской так и татарской сторон в современной обработке. Интересно будет, особенно детям, подержать в руках это оружие и представить себя на минуту воином того времени.

В музее также хранятся археологические находки, найденные на Куликовом поле. Здесь же можно познакомится с предметами вооружения как русской так и татарской сторон в современной обработке. Интересно будет, особенно детям, подержать в руках это оружие и представить себя на минуту воином того времени.

Мемориал на Красном холме

После обзора Куликова поля направимся туда, где предположительно располагалась ставка Мамая и откуда он трусливо бежал. Как говорилось ранее, здесь находятся памятник-колонна Дмитрию Донскому и церковь Сергия Радонежского.

Памятник-колонна Дмитрию Донскому на Красном холме под ТулойЦерковь Сергия Радонежского на Красном холме под ТулойКроме этих двух объектом всеобщее внимание привлекает бронзовое панно, посвященное Куликовской битве. Оно изготовлено уже в современное время в конце прошлого века. Первое, что на нем бросается в глаза, это изрядно потертая фигура самого хана Мамая. По странной традиции почти каждый гость Куликова поля стремится прикоснуться к ней рукой в надежде, что татарин принесет им удачу.

Музей и мемориал героям Куликовсой битвы в селе Монастырщино

Предположительно со стороны села Монастырщино и шло войско Дмитрия Донского. Примерно в этом районе русские войска переправились через Дон. Здесь же недалеко находилась и Зеленая дубрава, в которой скрывался Засадный полк.

В селе Монастырщино открыт интересный музей, в котором демонстрируются предметы быта жителей, в IV-XIV веках населявших берега Дона и Непрядвы. Там же можно посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную еще во второй половине прошлого века. Считается, что здесь нашли свой покой русские воины, павшие на Куликовом поле. Традиционно здесь два раза в день звонят колокола. Утром они как бы созывают воинов на битву, а после обеда звучит уже погребальный звон в память о погибших.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино под ТулойКроме музея и храма стоит обратить внимание и на более современное сооружение-Аллею Памяти и Единстава. Она как бы начинается с памятника Дмитрию Донскому и ограничена с двух сторон памятными знаками тех самых городов, дружины которых вместе сражались на Куликовом поле.

Она как бы начинается с памятника Дмитрию Донскому и ограничена с двух сторон памятными знаками тех самых городов, дружины которых вместе сражались на Куликовом поле.

Кстати, будет отличной идеей отсюда прогуляться к смотровой площадке у места слияния рек Дона и Непрядвы. Именно это место и упоминается во всех летописях в качестве ориентира Куликовской битвы.

Музей купеческого быта в Епифани

Надо сказать, музей в Епифани мало связан с самой Куликовской битвой, так как история поселка началась гораздо позднее, уже в шестнадцатом веке. Епифань в восемнадцатом-девятнадцатом веках стала излюбленным местом проживания купеческих династий. В одной из купеческих усадеб, доме купца Антона Байбаков, и был открыт музей купеческого быта. В нем можно, как понятно из названия, познакомится с укладом провинциальной купеческой жизни XIX-начала XX веков.

Музей купеческого быта в поселке Епифани под ТулойКуликово поле в Москве-альтернативная версия

Как говорилось ранее, существует и другая версия того, где проходила Куликовская битва. Ее авторы считают, что она состоялась в Москве в месте слияния рек Москвы и Яузы. То есть Куликовское поле, по их мнению, находится недалеко от Московского кремля на территории со странным названием Кулишки. Кстати, слово «кулишки» означает «на краю земли».

Ее авторы считают, что она состоялась в Москве в месте слияния рек Москвы и Яузы. То есть Куликовское поле, по их мнению, находится недалеко от Московского кремля на территории со странным названием Кулишки. Кстати, слово «кулишки» означает «на краю земли».

По мнению некоторых историков невозможно было доставить трупы воинов на такое большое расстояние от Тулы до Москвы и при этом обеспечить их сохранность. К тому же их волнует закономерный вопрос: почему на Куликовом поле под Тулой нет ни одного памятного знака того периода. Памятники появились там уже гораздо позже, столетия спустя. К тому же там пока не найдено и ни одного братского захоронения воинов. Нет там и многочисленных останков татаро-монгольских воинов, которые, как гласят летописи, в изобилии полегли на Куликовом поле. Хотя противники альтернативной версии приводят свои доводы. Во-первых, с того времени прошло слишком много лет, а во-вторых, территория Куликова поля под Тулой пока еще мало исследована.

Как считают авторы альтернативной версии, ставка Мамая находилась на Таганском холме Москвы, а лагерь Дмитрия Донского стоял на Лубянском холме. В настоящее время, понятно, что территория предполагаемого Куликова поля давно застроена и мало напоминает место сражения. Остались лишь редкие напоминания об ушедших событиях в названиях церквей, улиц и старые братские захоронения. Правда, захоронения, относящиеся к тому времени, тоже мало изучены. Они существуют, например, в церкви Всех Святых на Кулишках, церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и Андронниковом монастыре.

В настоящее время, понятно, что территория предполагаемого Куликова поля давно застроена и мало напоминает место сражения. Остались лишь редкие напоминания об ушедших событиях в названиях церквей, улиц и старые братские захоронения. Правда, захоронения, относящиеся к тому времени, тоже мало изучены. Они существуют, например, в церкви Всех Святых на Кулишках, церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и Андронниковом монастыре.

Церковь Всех Святых на Кулишках

Известно, что церковь Всех Святых на Кулишках действительно была возведена во времена князя Дмитрия Донского. Массовое захоронение четырнадцатого века в ней было обнаружено еще советскими археологами в 1978-1979 годах. Табличка на здании свидетельствует о том, что храм закладывался в память о русских воинах, погибших в Куликовскую битву.

Церковь Всех Святых на Кулишках в МосквеЦерковь Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове

Следующей святыней, связанной с Куликовской битвой, является церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Она также появилась здесь в четырнадцатом веке во времена Дмитрия Донского. Рядом с ней тоже находится захоронение погибших на Куликовом поле воинов. Его обнаружили еще раньше, в восемнадцатом веке. В честь погибших Пересвета и его друга Осляби в ней в 1870 году установили чугунные надгробия. Считается, что в этом месте они и были похоронены.

Она также появилась здесь в четырнадцатом веке во времена Дмитрия Донского. Рядом с ней тоже находится захоронение погибших на Куликовом поле воинов. Его обнаружили еще раньше, в восемнадцатом веке. В честь погибших Пересвета и его друга Осляби в ней в 1870 году установили чугунные надгробия. Считается, что в этом месте они и были похоронены.

Спасо-Андронников монастырь

Основание Спасо-Андронникова монастыря тоже относится к четырнадцатому веку. На его территории, как и на территории предыдущих храмов, также выявлено братское захоронение, в котором предположительно могли быть захоронены погибшие в Куликовском сражении воины.

Кстати, Спасский Собор монастыря славится тем, что в 1428 году его расписывал известный всем Андрей Рублев. Правда, к настоящему времени от древних фресок мало, что сохранилось.

Вот, пожалуй и все основные доводы историков, придерживающихся альтернативной версии Куликовской битвы. А во что верите вы, решать вам!

Поделиться ссылкой:

16 сентября 1380 г.

Победа русских войск в Куликовской битве

Победа русских войск в Куликовской битвеКуликовская битва — сражение русских полков под предводительством великого князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича и войска под началом ордынского беклярбека Мамая — стал переломным моментом в борьбе русского народа против ига Золотой Орды.

Во второй половине XIV века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старших эмиров Мамай, который после поражения своих войск на реке Воже в 1378 году решил сломить русских князей и увеличить свою зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь.

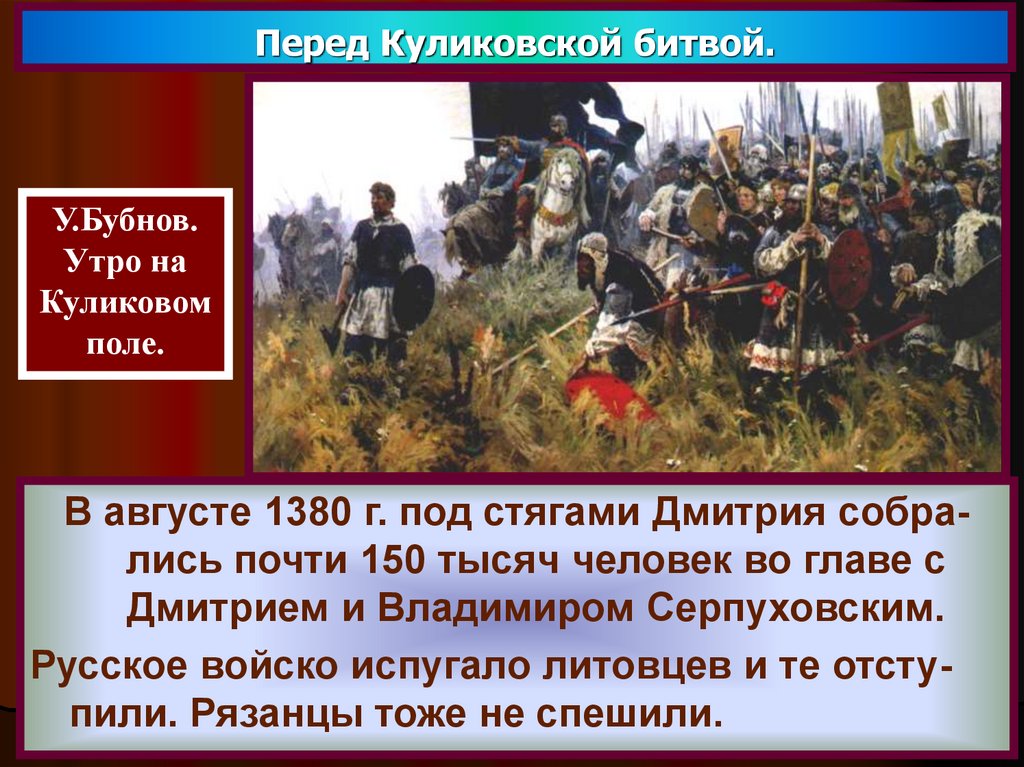

Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, воззвал к сбору русского ополчения для отпора врагу. В Коломне был назначен сбор русских войск, в нем приняли участие представители почти всех земель Северо-Восточной Руси.

Кроме приспешников князей прибыли войска из Суздальского, Тверского и Смоленского великих княжеств. Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок. Русское войско на битву с Мамаем благословил преподобный Сергий Радонежский.

Русское войско на битву с Мамаем благословил преподобный Сергий Радонежский.

Битва произошла (8) 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Непрядвы, и началась она с поединка между русским воином монахом Пересветом и монгольским богатырем Челубеем, в котором оба погибли. Затем разгорелся ожесточенный бой.

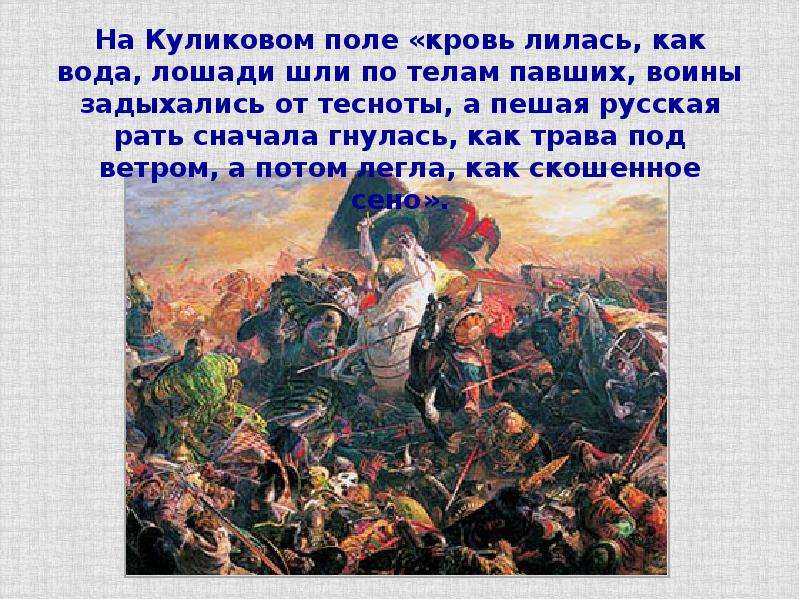

Бой был долгим и затяжным. Летописцы указывали, что лошади уже не могли переступить через трупы, так как не было чистого места. Лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Противник не выдержал натиска и начал отступать, а затем обратился в бегство. Засадный полк преследовал татар до реки Прекрасной Мечи на протяжении 50 верст, «отбивая» их «несметное множество». Войско Мамая было полностью разбито.

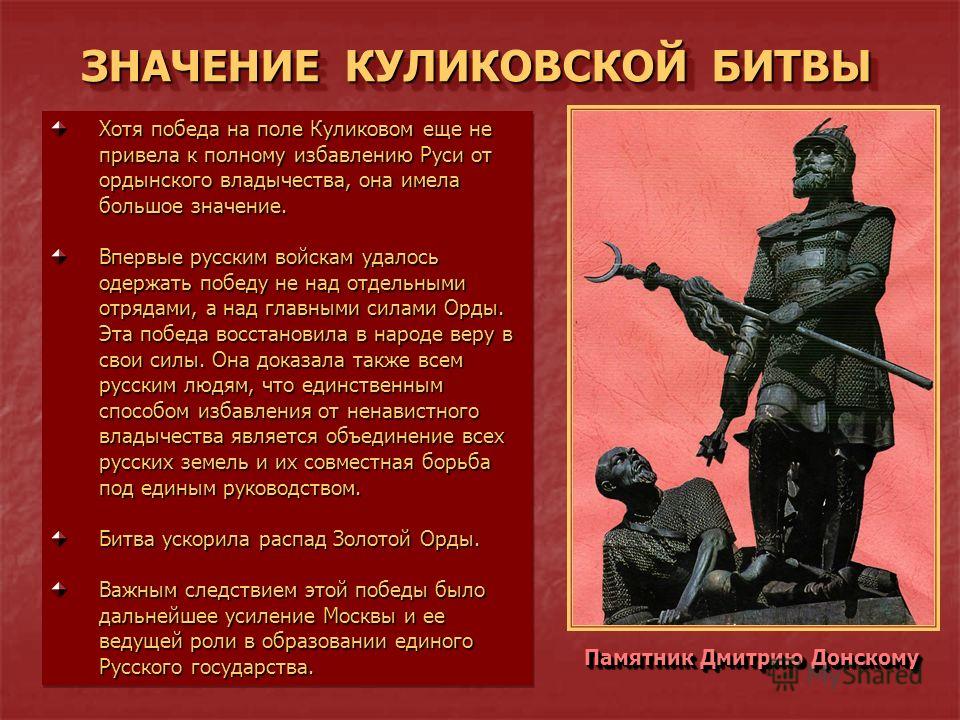

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов против монголо-татарского ига. Хотя оно и не привело к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле был нанесен сильный удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы стало усиление роли Москвы в становлении Русского единого государства.

Важным следствием Куликовской битвы стало усиление роли Москвы в становлении Русского единого государства.

Сегодня в России в честь этого события отмечается День воинской славы.

Тут надо сказать, что хотя само событие произошло в 1380 году 8 сентября по старому стилю, то есть 16 сентября — по новому, но официально праздник — День воинской славы — отмечается 21 сентября. Это стоимость перевода дат из старого стиля в новый. Так как при установлении даты не учитывалось правило: при переводе дат 14 века по старому стилю прибавляется 8 дней, а по церковному летоисчислению прибавляется 13 дней стиля к новому веку всегда добавляется 13 дней, независимо от того, в каком веке это произошло). Из-за этих несоответствий в календарях получается, что правильная календарная годовщина битвы приходится на 16 сентября, тогда как государственное и православное празднование остается на 21 сентября9.0003

Дуэль Пересвета и Челубея

Эта картина является одной из самых значительных в творчестве М. А. Авилова. Сюжет полотна – историческая битва между русским богатырем Пересветом и татарским воином Челубеем, предшествовавшая началу Куликовской битвы.

А. Авилова. Сюжет полотна – историческая битва между русским богатырем Пересветом и татарским воином Челубеем, предшествовавшая началу Куликовской битвы.

Воины, сражавшиеся в этом поединке, погибли, но Пересвет считается победителем — так как его конь смог доставить своего господина к русским войскам, а Челубей был выбит из седла.

История создания

Монументальное историческое полотно написано Авиловым в годы Великой Отечественной войны, в период событий, связанных с обороной Сталинграда и боев на Курской дуге. Идея произведения возникла у художника задолго до этого. Еще в 1917 году Авилов выставил на суд зрителя свою картину «Отъезд татарского Чели-бея на единоборство с Пересветом». Однако тогда художник остался недоволен своим творением. В начале Великой Отечественной войны Авилову было почти шестьдесят лет. Однако артист решительно пошел в военкомат. Правда, там ему сказали, что его долг как художника не воевать с оружием в руках, а своим творческим талантом и кистью поддерживать патриотический дух советских воинов.

Осенью 1942 года художник вернулся в Москву из эвакуации. Здесь ему подарили просторную мастерскую, в которой он мог работать над большим холстом. В декабре началась кропотливая работа над тем, что впоследствии стало известной картиной. Художник работал над созданием полотна с большим вдохновением и тщательностью. Для придания произведению исторической достоверности Авилов сделал большое количество эскизов оружия и костюмов, хранящихся в Центральном историческом музее. В процессе работы над картиной он также сделал несколько крупных зарисовок на тему Куликовской битвы. Знаменитое монументальное полотно было написано за полгода.

Описание и анализ

В описании собственной картины Авилов отметил, что композиция произведения достаточно проста. Центральное место в ней занимают мощные фигуры встающих на дыбы коней. На них сидят Пересвет (слева) и Челубей (справа).

Главные герои показаны крупным планом и подавляют второстепенные образы на картинке. Необычайный рост и сила столкнувшихся в поединке героев намеренно преувеличены художником, доведены до пафосного, эпического звучания. Возвышающиеся фигуры лошадей возвышаются над равниной пирамидой. Мощные фигуры двух воинов раздвинуты в стороны поперек них, подчеркивая враждебность поединка.

Возвышающиеся фигуры лошадей возвышаются над равниной пирамидой. Мощные фигуры двух воинов раздвинуты в стороны поперек них, подчеркивая враждебность поединка.

Интенсивность картины достигает максимума в изображении центральных фигур, в то время как противоборствующие армии нарисованы на заднем плане нарочито бледно. Развевающиеся гривы и открытые рты делают лошадей устрашающими. На общем фоне живописного полотна подчеркнуты расписной щит Челубея и пестрая попона его коня. Сверкают на солнце стальные доспехи Пересвета.

Противники на огромной скорости бьют друг друга копьями. Доспехи не выдерживают силы ударов, и копья, пронзая их, вонзаются в тела героев. Челубей вылетает из седла от удара русского богатыря. Красный малахай падает с его головы. Пересвет тоже немного откинулся назад. Его поза свидетельствует о крайнем напряжении, а глаза с ненавистью устремлены на поверженного врага.

Состояние воинов противоборствующих армий справа и слева от центра композиции Авилов передает игрой красок. Строгая серая цветовая гамма в левой части картины олицетворяет стойкость и уверенность в превосходстве и победе русской армии. Россияне с тревогой наблюдают за поединком, но стоят спокойно и уверенно, как гранитная скала. В их лагере нет незаметного движения.

Строгая серая цветовая гамма в левой части картины олицетворяет стойкость и уверенность в превосходстве и победе русской армии. Россияне с тревогой наблюдают за поединком, но стоят спокойно и уверенно, как гранитная скала. В их лагере нет незаметного движения.

Впереди князь Дмитрий Донской на белом коне. Во время Куликовской битвы он будет контужен, но останется жив.

Пестрые и яркие краски, которыми изображено татаро-монгольское войско, подчеркивают неуверенность противника и его беспокойство по поводу окончания поединка. Картина Авилова полна экспрессии и напряженного предвкушения развязки: взвились могучие кони, всадники бьют друг друга острыми копьями — автор убедительно передал ощущение высочайшего напряжения в поединке двух героев.

Историческая справка

Битва на Куликовом поле — сражение русских полков во главе с князем Дмитрием с ордынским войском во главе с ханом Мамаем. Это событие стало переломным моментом в противостоянии русского народа и Золотой Орды. В результате битвы силам Золотой Орды был нанесен решающий удар, что впоследствии привело к ее распаду. Летом 1380 года великий князь Московский Дмитрий Иванович узнал о наступлении ордынского войска. Он обратился к российским ополченцам с призывом собраться, чтобы дать решительный отпор врагу. В Коломне по его призыву собралось около 200 тысяч ополченцев. 8 сентября 1380 года противники сошлись в смертельной битве на Куликовом поле. Знаменитая картина Михаила Авилова повествует зрителю не только о судьбоносном историческом событии, получившем у историков два названия — Битва на Дону и Мамаевское сражение, но и о конкретном эпизоде — схватке Пересвета с Челубеем, которая послужила как начало всей битвы и стал ее символическим олицетворением.

В результате битвы силам Золотой Орды был нанесен решающий удар, что впоследствии привело к ее распаду. Летом 1380 года великий князь Московский Дмитрий Иванович узнал о наступлении ордынского войска. Он обратился к российским ополченцам с призывом собраться, чтобы дать решительный отпор врагу. В Коломне по его призыву собралось около 200 тысяч ополченцев. 8 сентября 1380 года противники сошлись в смертельной битве на Куликовом поле. Знаменитая картина Михаила Авилова повествует зрителю не только о судьбоносном историческом событии, получившем у историков два названия — Битва на Дону и Мамаевское сражение, но и о конкретном эпизоде — схватке Пересвета с Челубеем, которая послужила как начало всей битвы и стал ее символическим олицетворением.

В этом рассказе удивительна личность богатыря Пересвета, легендарного монаха-воина. Пересвет — монах-воин, монах Троице-Сергиева монастыря. Русская православная церковь причислила его к лику святых.

Челубей (Челибей) — тюркский богатырь из войска Мамая. Имя Челубей тюркского происхождения. По преданию, Челубей отличался невероятной силой и высоким мастерством военной подготовки.

Имя Челубей тюркского происхождения. По преданию, Челубей отличался невероятной силой и высоким мастерством военной подготовки.

В ожесточенной дуэли Пересвету удалось обмануть Челубея, правда, ценой собственной жизни. Хитрость Челубея заключалась в том, что копье у него было длиннее, чем у его противников. Благодаря этому он смог быстрее проткнуть противника, а сам остаться в живых. Однако перед началом боя Пересвет снял кольчугу. Из-за этого копье тюркского богатыря глубоко вонзилось ему в грудь, но не смогло выбить его из седла. Сократив таким образом дистанцию между собой и неприятелем, смертельно раненый Пересвет смог достать своим копьем до коварного неприятеля…

Вы можете долго продавать свою машину на рынке. Рекомендуем обратиться к услугам компании, которая осуществляет срочную покупку автомобиля, например

Недавно на беседе со Святейшим Патриархом я заметил в его приемной висевшую картину. Это была оригинальная картина Павла Рыженко «Победа Пересвета». На полотне изображена знаменитая битва непобедимого татаро-монгольского богатыря Челубея и нашего Александра Пересвета, монаха, который по особому благословению преподобного Сергия Радонежского вышел со своим братом Андреем Ослябеем воевать на Куликово поле.

Великая мудрость и прозорливость замечательного русского святого преподобного Сергия проявились в самой сути этой борьбы. Это была битва между силами света и силами тьмы. И это вовсе не образное выражение, а сама суть событий, происходивших 8 сентября 1380 года.

Когда мы стояли перед этой картиной, один из настоятелей Троице-Сергиевой Лавры рассказал нам о следующая история. В монастыре живет монах, который, как и многие тогда, в юности увлекся восточными духовными традициями и боевыми искусствами. Когда началась перестройка, он с друзьями решил отправиться в Тибет, чтобы поступить в какой-нибудь буддийский монастырь. С 1984 г., когда монастыри Тибета были открыты для доступа, однако по ограниченным квотам туда стало приезжать много иностранцев. И надо откровенно сказать, что к иностранцам в монастырях относились крайне плохо: ведь это тибетская национальная духовность. Наш будущий монах и его друзья были разочарованы: так они стремились к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным подвигам, мантрам и молитвам. Такое отношение продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что они русские. Они стали переговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово «Пересвет». Стали выяснять, и оказалось, что имя этого русского монаха записано в особой священной книге, где записаны их важнейшие духовные события. Победа Пересвета указана там как событие, выпавшее из обычного хода вещей.

Такое отношение продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что они русские. Они стали переговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово «Пересвет». Стали выяснять, и оказалось, что имя этого русского монаха записано в особой священной книге, где записаны их важнейшие духовные события. Победа Пересвета указана там как событие, выпавшее из обычного хода вещей.

Оказывается, Челубей был не просто опытным воином и героем — он был тибетским монахом, который прошел обучение не только системе тибетских боевых искусств, но и овладел древней практикой боевой магии — Бон-по. В результате он достиг вершин этого посвящения и приобрел статус «бессмертного». Словосочетание «Бон-по» можно перевести как «школа магической боевой речи», то есть искусство боя, в котором эффективность боевых приемов бесконечно возрастает за счет привлечения силы могущественных сущностей потустороннего мира — демонов. (демоны) с помощью магических заклинаний. В результате человек впускает в себя «силу зверя», а проще говоря, превращается в единое существо с демоном, некий симбиоз человека и демона, становясь одержимым. Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая даже после смерти не сможет освободиться от этих страшных посмертных объятий сил тьмы.

Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая даже после смерти не сможет освободиться от этих страшных посмертных объятий сил тьмы.

Считалось, что такой воин-монах практически непобедим. Число таких избранных духами тибетских воинов всегда было крайне мало, они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Именно поэтому Челубея и выставили на единоборство с Пересветом — чтобы духовно сломить русских еще до начала битвы.

На известной картине В. М. Васнецова оба воина изображены в доспехах, что искажает глубокий смысл происходящего. Павел Рыженко написал этот рассказ, вернее: Пересвет пошел на битву без доспехов — в облачении русского монаха великой схимы и с копьем в руке. Поэтому он и сам получил от Челубея тяжелое ранение. Но он убил «бессмертного». Это вызвало полное замешательство татарского войска: на их глазах произошло то, чего в принципе быть не могло. Был нарушен привычный ход вещей и поколеблены незыблемые законы языческого мира.

По сей день слуги духов тьмы, мастера боевых искусств хранят память о том, что есть некие «русские», у которых есть свой Бог, сила которого непобедима. И этот русский Бог выше всех их богов, и воины этого Бога непобедимы.

История создания

Описание и анализ

Справочник по истории

Эта картина является одной из самых значительных в творчестве М.А. Авилова. Сюжет полотна – историческая битва между русским богатырем Пересветом и татарским воином Челубеем, предшествовавшая началу Куликовской битвы.

Воины, сражавшиеся в этом поединке, погибли, но победителем считается Пересвет — так как его конь смог доставить своего хозяина в русские войска, а Челубей был выбит из седла.

История создания

Монументальное историческое полотно написано Авиловым в годы Великой Отечественной войны, в период событий, связанных с обороной Сталинграда и боями на Курской дуге. Идея произведения возникла у художника задолго до этого. Еще в 1917 августа Авилов выставил на суд зрителей свою картину «Отъезд татарского Чели-бея на единоборство с Пересветом». Однако тогда художник остался недоволен своим творением. В начале Великой Отечественной войны Авилову было почти шестьдесят лет. Однако артист решительно пошел в военкомат. Правда, там ему сказали, что его долг как художника не воевать с оружием в руках, а своим творческим талантом и кистью поддерживать патриотический дух советских воинов.

Однако тогда художник остался недоволен своим творением. В начале Великой Отечественной войны Авилову было почти шестьдесят лет. Однако артист решительно пошел в военкомат. Правда, там ему сказали, что его долг как художника не воевать с оружием в руках, а своим творческим талантом и кистью поддерживать патриотический дух советских воинов.

Осенью 1942 года художник вернулся в Москву из эвакуации. Здесь ему подарили просторную мастерскую, в которой он мог работать над большим холстом. В декабре началась кропотливая работа над тем, что впоследствии стало известной картиной. Художник работал над созданием полотна с большим вдохновением и тщательностью. Для придания произведению исторической достоверности Авилов сделал большое количество эскизов оружия и костюмов, хранящихся в Центральном историческом музее. В процессе работы над картиной он также сделал несколько крупных зарисовок на тему Куликовской битвы. Знаменитое монументальное полотно было написано за полгода.

Описание и анализ

В описании собственной картины Авилов отметил, что композиция произведения достаточно проста. Центральное место в ней занимают мощные фигуры встающих на дыбы коней. На них сидят Пересвет (слева) и Челубей (справа).

Центральное место в ней занимают мощные фигуры встающих на дыбы коней. На них сидят Пересвет (слева) и Челубей (справа).

Главные герои показаны крупным планом и подавляют второстепенные образы на картинке. Необычайный рост и сила столкнувшихся в поединке героев намеренно преувеличены художником, доведены до пафосного, эпического звучания. Возвышающиеся фигуры лошадей возвышаются над равниной пирамидой. Мощные фигуры двух воинов раздвинуты в стороны поперек них, подчеркивая враждебность поединка.

Интенсивность картины достигает максимума в изображении центральных фигур, а противоборствующие армии нарисованы на заднем плане в нарочито бледной манере. Развевающиеся гривы и открытые рты делают лошадей устрашающими. На общем фоне живописного полотна подчеркнуты расписной щит Челубея и пестрая попона его коня. Сверкают на солнце стальные доспехи Пересвета.

Противники на огромной скорости бьют друг друга копьями. Доспехи не выдерживают силы ударов, и копья, пронзая их, вонзаются в тела героев. Челубей вылетает из седла от удара русского богатыря. Красный малахай падает с его головы. Пересвет тоже немного откинулся назад. Его поза свидетельствует о крайнем напряжении, а глаза с ненавистью устремлены на поверженного врага.

Челубей вылетает из седла от удара русского богатыря. Красный малахай падает с его головы. Пересвет тоже немного откинулся назад. Его поза свидетельствует о крайнем напряжении, а глаза с ненавистью устремлены на поверженного врага.

Состояние воинов противоборствующих армий справа и слева от центра композиции Авилов передает игрой красок. Строгая серая цветовая гамма в левой части картины олицетворяет стойкость и уверенность в превосходстве и победе русской армии. Россияне с тревогой наблюдают за поединком, но стоят спокойно и уверенно, как гранитная скала. В их лагере нет незаметного движения.

Впереди князь Дмитрий Донской на белом коне. Во время Куликовской битвы он будет контужен, но останется жив.

Пестрые и яркие краски, изображающие татаро-монгольское войско, подчеркивают неуверенность противника и его беспокойство по поводу окончания поединка.

Картина Авилова полна экспрессии и напряженного предвкушения развязки: взмыли могучие кони, всадники били друг друга острыми копьями — автор убедительно передал ощущение высочайшего напряжения в поединке двух героев.

Историческая справка

Битва на Куликовом поле — битва русских полков во главе с князем Дмитрием с ордынским войском во главе с ханом Мамаем. Это событие стало переломным моментом в противостоянии русского народа и Золотой Орды. В результате битвы силам Золотой Орды был нанесен решающий удар, что впоследствии привело к ее распаду.

Летом 1380 года великий князь Московский Дмитрий Иванович узнал о наступлении ордынского войска. Он обратился к российским ополченцам с призывом собраться, чтобы дать решительный отпор врагу. В Коломне по его призыву собралось около 200 тысяч ополченцев. 8 сентября 1380 года противники сошлись в смертельной битве на Куликовом поле.

Знаменитая картина Михаила Авилова рассказывает зрителю не только о судьбоносном историческом событии, получившем у историков два названия — Битва на Дону и Мамаевское сражение, но и о конкретном эпизоде - схватке Пересвета с Челубеем, что послужило началом всей битвы и стало ее символическим олицетворением.

В этой истории удивительна личность богатыря Пересвета, легендарного монаха-воина. Пересвет — монах-воин, монах Троице-Сергиева монастыря. Русская православная церковь причислила его к лику святых.

Челубей (Челибей) — тюркский богатырь из войска Мамая. Имя Челубей тюркского происхождения. По преданию, Челубей отличался невероятной силой и высоким мастерством военной подготовки.

В ожесточенной дуэли Пересвету удалось обмануть Челубея, правда, ценой собственной жизни. Хитрость Челубея заключалась в том, что копье у него было длиннее, чем у его противников. Благодаря этому он смог быстрее проткнуть противника, а сам остаться в живых. Однако перед началом боя Пересвет снял кольчугу. Из-за этого копье тюркского богатыря глубоко вонзилось ему в грудь, но не смогло выбить его из седла. Сократив таким образом дистанцию между собой и неприятелем, смертельно раненый Пересвет смог достать своим копьем до коварного неприятеля…

Дата: 14 век, 1380, 08 сентября

Описание:

Битва русских войск во главе с великим князем Владимирским и Московским Дмитрием Ивановичем с монголо-татарами во главе с фактическим правителем Золотой Орды Темник Мамай.

Летом 1380 года Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, призвал собрать русское ополчение для отпора неприятелю. В Коломне (штаб Дмитрия Ивановича) собралось до 200 000 воинов, основное ядро которых составляли москвичи, а также украинские и белорусские отряды. План похода заключался в том, чтобы вместо обороны на реке Оке, где Мамай мог соединиться со своим союзником литовским князем Ягайло, форсировать Оку и двигаться навстречу противнику в верховья Дона. Русское войско на битву с Мамаем благословил преподобный Сергий Радонежский, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря.

Утром 8 сентября 1380 года русские полки переправились с левого на правый берег Дона у впадения в него реки Непрядвы и расположились на Куликовом поле. Впереди стоял Передовой полк, за ним — Большой полк, рядом с ним на флангах — полки Правой и Левой Руки, за ними — резерв (кавалерия). В близлежащем лесу («в дубраве») стоял Засадный полк во главе с князем Владимиром Андреевичем Храбрым и боярином Дмитрием Боброк-Волынским.

Битва началась с поединка двух богатырей Пересвета и Челубея. Оба они погибли в этом бою. Сразу же после гибели дружинников татарская конница, смяв Передовой полк, стала теснить Большой полк. Русская армия понесла большие потери. В первые минуты боя был убит боярин Михаил Бренок, сражавшийся в Великом полку в доспехах великого князя и под его знаменем. Дмитрий Иванович в одежде рядового солдата воевал в рядах того же полка. Натиск монголо-татар в центр задерживался вводом в строй заповедника. Мамай перенес главный удар на левый фланг и стал теснить русские полки. Неожиданный мощный удар свежих сил Засадного полка в тыл и фланг татаро-монгольской армии и наступление других русских полков привели к сокрушительному поражению Мамаевской армии, остатки которой русские полки преследовали и уничтожали.

Куликовская битва имела историческое значение в борьбе русского и других народов против татаро-монгольского ига. Хотя оно и не привело к ликвидации монголо-татарского ига на Руси, однако на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад.

Русский мужик долго запрягает, да быстро ездит

Русская народная пословица

Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года, но этому предшествовал ряд важных событий. Начиная с 1374 года отношения между Русью и Ордой стали заметно усложняться. Если раньше вопросы уплаты дани и первенства татар над всеми землями Руси не вызывали обсуждения, то теперь стала складываться ситуация, когда князья стали ощущать свою силу, в чем они видели возможность дать отпор грозному враг, много лет опустошавший их земли. Именно в 1374 году Дмитрий Донской фактически порвал отношения с Ордой, не признав над собой власти Мамая. Такое свободомыслие нельзя было игнорировать. Монголы не ушли.

Такое свободомыслие нельзя было игнорировать. Монголы не ушли.

Предыстория Куликовской битвы, кратко

Наряду с описанными выше событиями произошла смерть литовского короля Ольгерда. Его место занял Ягелло, решивший в первую очередь наладить отношения с могущественной Ордой. В результате монголо-татары получили могущественного союзника, а Русь оказалась зажатой между врагами: с востока татарами, с запада литовцами. Это ничуть не поколебало решимости русских дать отпор врагу. Более того, было собрано войско во главе с Дмитрием Боброк-Валинцевым. Он совершил поход в земли на Волге и захватил несколько городов. Который принадлежал Орде.

Следующие крупные события, создавшие предпосылки для Куликовской битвы, произошли в 1378 году. Именно тогда по Руси распространился слух, что Орда послала большое войско, чтобы наказать непокорных русских. Предыдущие уроки показали, что монголо-татары сжигают все на своем пути, а значит, их нельзя пускать на благодатные земли. Великий князь Дмитрий собрал дружину и пошел навстречу неприятелю. Их встреча произошла у реки Вожа. Русский маневр имел фактор внезапности. Никогда еще княжеская дружина не спускалась так глубоко на юг страны для борьбы с врагом. Но борьба была неизбежна. Татары оказались к этому не готовы. Русская армия победила довольно легко. Это еще больше вселяло уверенность в том, что монголы обычные люди и с ними можно воевать.

Их встреча произошла у реки Вожа. Русский маневр имел фактор внезапности. Никогда еще княжеская дружина не спускалась так глубоко на юг страны для борьбы с врагом. Но борьба была неизбежна. Татары оказались к этому не готовы. Русская армия победила довольно легко. Это еще больше вселяло уверенность в том, что монголы обычные люди и с ними можно воевать.

Подготовка к битве — Куликовская битва кратко

События у реки Вожа стали последней каплей. Мама хотела отомстить. Ему не давали покоя лавры Батыя и новый хан мечтал повторить его подвиг и пройти через огонь по всей России. Последние события показали, что русские уже не так слабы, как прежде, а значит, Моголам нужен был союзник. Его нашли довольно быстро. В роли союзников Мамая выступили:

- Король литовский — Ягайло.

- Князь Рязанский — Олег.

Исторические документы свидетельствуют о том, что рязанский князь занял спорную позицию, пытаясь угадать победителя. Для этого он вступил в союз с Ордой, но при этом регулярно сообщал другим княжествам сведения о передвижении монгольского войска. Сам Мамай собрал сильное войско, в которое вошли полки со всех земель, которые были подконтрольны Орде, в том числе и крымскотатарские.

Сам Мамай собрал сильное войско, в которое вошли полки со всех земель, которые были подконтрольны Орде, в том числе и крымскотатарские.

Подготовка русских войск

Грядущие события требовали от Великого Князя решительных действий. Именно в этот момент необходимо было собрать сильную армию, которая была бы способна дать отпор врагу и показать всему миру, что Россия еще не до конца покорена. Около 30 городов выразили готовность предоставить свой отряд объединенной армии. В отряд, которым командовал сам Дмитрий, а также другие князья вошли многотысячные воины:

- Дмитрий Боброк-Волыниц

- Владимир Серпуховский

- Андрей Ольгердович

- Дмитрий Ольгердович

В то же время на борьбу поднялась вся страна. В дружину записывали буквально всех, кто мог держать шпагу в руках. Ненависть к врагу стала фактором, объединившим разрозненные русские земли. Пусть это будет ненадолго. Объединенная армия продвинулась к Дону, где было решено дать отпор Мамаю.

Куликовская битва — кратко о ходе битвы

7 сентября 1380 года русское войско подошло к Дону. Позиция была довольно опасной, так как удержание раки имело как преимущества, так и недостатки. Преимущество — с монголо-татарами воевать было проще, так как им пришлось бы форсировать р. Минус в том, что в любой момент на поле боя могли прибыть Ягайло и Олег Рязанский. В этом случае тыл русской армии был бы полностью открыт. Решение было принято единственно правильное: русская армия перешла Дон и сожгла за собой все мосты. Это позволило обезопасить тыл.

Князь Дмитрий пошел на хитрость. Основные силы русской армии выстроились классическим образом. Впереди шел «большой полк», который должен был сдерживать главный натиск противника, по краям шли полки правой и левой руки. При этом было решено использовать засадный полк, который скрывался в чаще леса. Этот полк возглавляли лучшие князья Дмитрий Боброк и Владимир Серпуховский.

Куликовская битва началась ранним утром 8 сентября 1380 г. 901:06, как только рассеялся туман над Куликовым полем. Согласно летописным источникам, сражение началось с битвы богатырей. Русский монах Пересвет воевал с ордынским Челубеем. Удар копий героев был так силен, что оба они погибли на месте. После этого началось сражение.

901:06, как только рассеялся туман над Куликовым полем. Согласно летописным источникам, сражение началось с битвы богатырей. Русский монах Пересвет воевал с ордынским Челубеем. Удар копий героев был так силен, что оба они погибли на месте. После этого началось сражение.

Дмитрий, несмотря на свой статус, надел доспехи простого воина и встал во главе Большого полка. Своей отвагой князь заразил воинов на подвиг, который им предстояло совершить. Стартовый натиск Орды был ужасен. Всю силу своего удара они бросили на полк левой руки, где русские войска стали заметно терять позиции. В тот момент, когда армия Мамая прорвала оборону в этом месте, а также когда она начала совершать маневр, чтобы выйти в тыл основным силам русских, в бой вступил Засадный полк, который со страшной силой и неожиданно ударили в тыл наступающей Орде. Началась паника. Татары были уверены, что сам Бог против них. Убежденные, что они убили всех позади себя, они сказали, что это мертвые русские поднялись на бой. В таком состоянии битва была ими проиграна достаточно быстро и Мамай со своей ордой вынужден был поспешно отступить. Так закончилась Куликовская битва.

В таком состоянии битва была ими проиграна достаточно быстро и Мамай со своей ордой вынужден был поспешно отступить. Так закончилась Куликовская битва.

В бою с обеих сторон погибло много людей. Самого Дмитрия очень долго не могли найти. К вечеру, когда разбирали трубы убитых с поля, нашли тело князя. Он был жив!

Историческое значение Куликовской битвы

Историческое значение Куликовской битвы невозможно переоценить. Впервые был разбит миф о непобедимости ордынского войска. Если раньше различным армиям удавалось добиться успеха в второстепенных сражениях, то разгромить основные силы Орды еще никому не удавалось.

Важным моментом для русских людей было то, что кратко описанная нами Куликовская битва позволила им почувствовать уверенность в себе. Более ста лет монголы заставляли их считать себя гражданами второго сорта. Теперь с этим было покончено, и впервые заговорили о том, что власть Мамая и его иго можно сбросить. Эти события находили выражение буквально во всем.