Крещение Руси, научный взгляд | Правмир

Читайте также:

«Запятье» князя Владимира

Святой князь Владимир: житие, иконы, молитвы

Официальное принятие Русью христианства в конце X века было самым важным мероприятием, проведенным княжеской властью на заре государственной истории страны.

Проблеме обращения в христианство жителей древнерусского государства посвящены множество как научных, так и богословских трудов, но многие вопросы, связанные с этой темой до сих пор остаются неясными. К счастью, российская историческая наука сегодня имеет общепризнанный авторитет по вопросу крещения Руси.

Научные работы Олега Михайловича Рапова (1939-2002), ученика известного академика Б.А. Рыбакова, пользуются таким авторитетом, а его монография «Русская церковь в IX – первой трети XII века. Принятие христианства» фактически представляет собой результат работы над проблемой крещения Руси нескольких поколений российских историков.

Первое, с чем приходится расстаться ученому историку, так это с легендой о крещении Руси апостолом Андреем и вообще принятием славянами христианства в первых веках нашей эры. Христианство не проникло в Среднее Поднепровье и в более позднее время. В V-VII веках здесь располагались восточнославянские поселения, о чем свидетельствуют, в частности, могильники, хорошо изученные археологами. Могильники содержат только трупосожжения, что исключает наличие христиан в данном регионе, так как для христиан характерен обряд ингумации, т.е. захоронения тела целиком в землю.

Тем не менее, историки полагают, что считать началом христианизации Руси крещение киевлян Владимиром в конце X века – значит идти против фактов. Уже в первой половине IX века христианство появляется в восточных землях. Арабский географ Ибн-Хордадбех, написавший около 846 года обширный труд «Книга путей и стран», отметил в нем существование руссов-христиан, торговавших с Византией и странами Арабского Востока.

О крещении части руссов в 60-е годы IX столетия также свидетельствуют византийские источники, которые подтверждаются некоторыми греческими хронистами и отдельными русскими летописцами. Факты свидетельствуют в пользу того, что спустя столетие, уже в X века христиане не только жили на Руси, но и играли значительную роль в жизни страны. В это время в Киеве уже существовала соборная церковь святого Ильи, и как минимум еще нескольких менее значимых церквей. Автор «Повести временных лет» прямо заявляет в записи за 945 год, что в Киеве «мнози бо беша варязи хрестеяне и козаре». В византийских документах того времени встречается упоминания также и руссов-христиан.

Факты свидетельствуют в пользу того, что спустя столетие, уже в X века христиане не только жили на Руси, но и играли значительную роль в жизни страны. В это время в Киеве уже существовала соборная церковь святого Ильи, и как минимум еще нескольких менее значимых церквей. Автор «Повести временных лет» прямо заявляет в записи за 945 год, что в Киеве «мнози бо беша варязи хрестеяне и козаре». В византийских документах того времени встречается упоминания также и руссов-христиан.

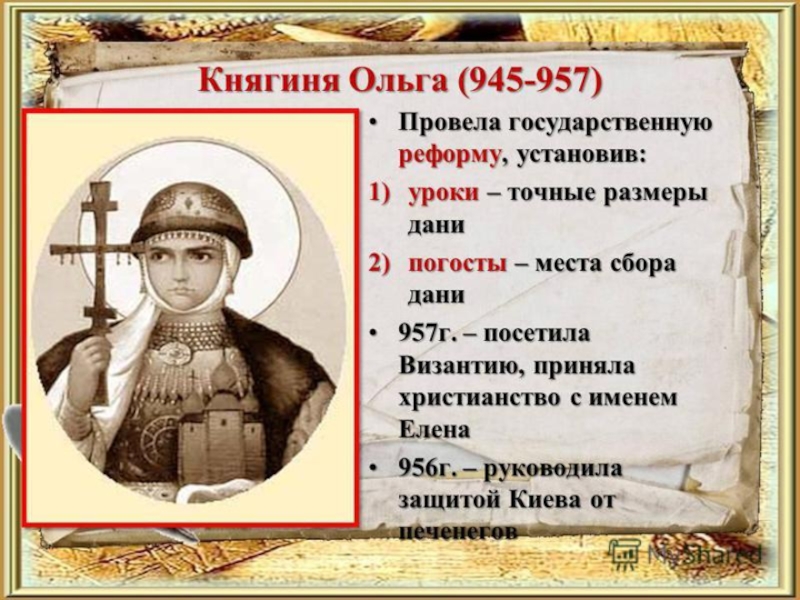

Княгиня Ольга. Картина В.М. Васнецова.

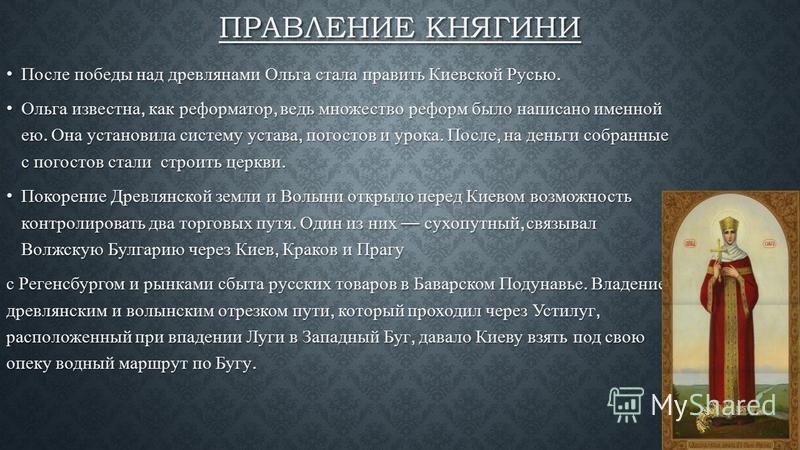

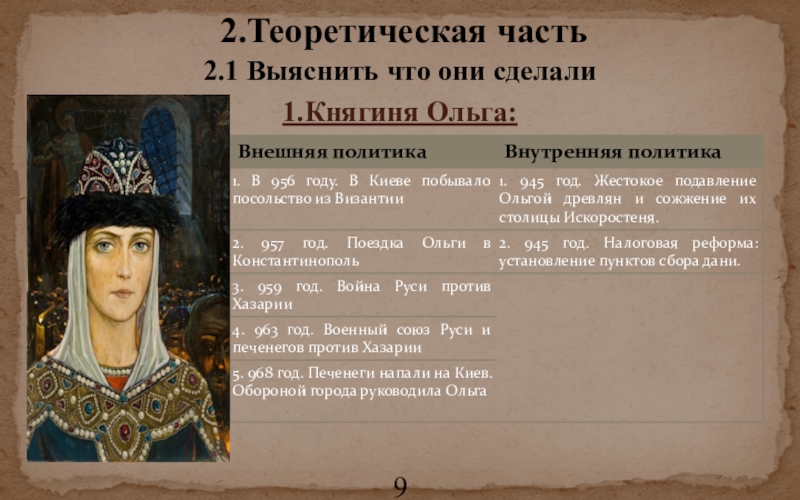

В источниках содержатся сведения не только о крещении княгини Ольги – правительницы Руси, но и об уничтожении ею языческих святилищ, попытке распространять христианство в пределах своих владений, о существовании в Русской земле в период ее властвования других христианских храмов. Появление в Киеве и Полянской земле в IX-X столетиях большого количества захоронений по способу ингумации с ориентировкой «запад-восток» также свидетельствует о широком распространении христианства. Есть сведения, что киевский князь Аскольд, убитый в 882 году новгородским князем Олегом при захвате Киева, будучи христианином, был похоронен близ церкви на христианском кладбище. Таким образом, крещение киевлян князем Владимиром Святославичем в конце X века являлось далеко не начальной фазой крещения Руси.

Есть сведения, что киевский князь Аскольд, убитый в 882 году новгородским князем Олегом при захвате Киева, будучи христианином, был похоронен близ церкви на христианском кладбище. Таким образом, крещение киевлян князем Владимиром Святославичем в конце X века являлось далеко не начальной фазой крещения Руси.

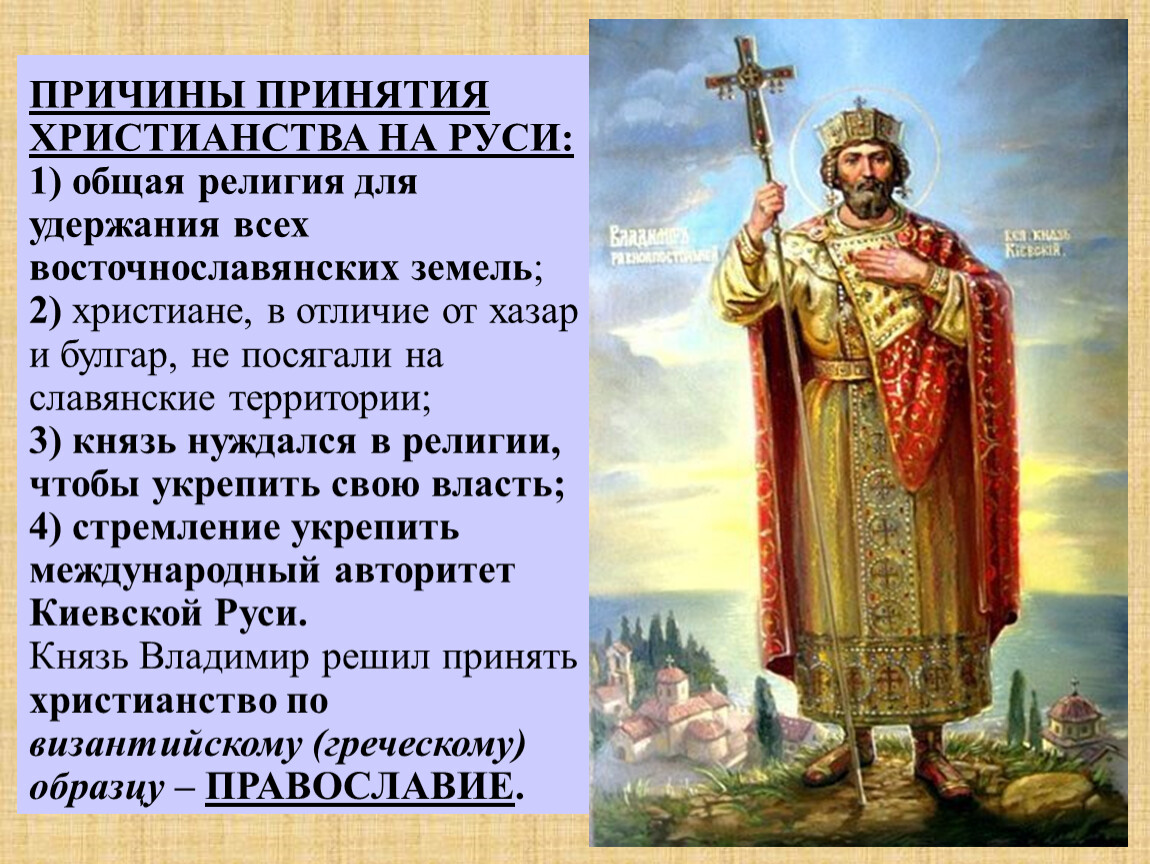

Касаясь причин, по которым язычество не устраивало киевского князя, историки отмечают многие неудобные для княжеской власти стороны языческой идеологии. Язычество толкало славян на борьбу за политические и экономические свободы, жрецы обладали большей властью и авторитетом, чем князья – предводители дружин. Не могло устраивать нарождающийся класс феодалов уничтожение на погребальных кострах материальных ценностей и работоспособных людей, которое практиковалось в языческих ритуалах.

Збручский идол, X век. Вид с четырех сторон.

Отрицательно сказывалось господство язычества в стране и на международных связях. В IX-X веках происходит процесс постепенной христианизации стран Центральной Европы, а государства Южной и Западной Европы были христианизированы еще раньше. Иностранные специалисты и торговцы-христиане не могли себя чувствовать в безопасности в окружении славянских волхвов. К X веку Русь оказалась до некоторой степени в состоянии культурной, экономической и политической изоляции от христианских государств Европы.

Иностранные специалисты и торговцы-христиане не могли себя чувствовать в безопасности в окружении славянских волхвов. К X веку Русь оказалась до некоторой степени в состоянии культурной, экономической и политической изоляции от христианских государств Европы.

Язычество являлось очевидным тормозом развития нового, более прогрессивного, хотя и жестокого, феодального строя. Потому вопрос о замене язычества христианством был поднят частью русской знати еще в IX веке. Однако решение этой проблемы наталкивалось на серьезные трудности.

Для обращения в христианство такой обширной страны, какой была Русь в X веке с ее разноэтничным населением, требовалось большое количество опытных миссионеров, способных вести проповедь новой религии хотя бы на славянском языке. Опытными миссионерскими кадрами располагала Византия, обладала ими и Германия, ориентировавшаяся на Рим.

Однако и Византия, и Германия, выделяя христианских просветителей для языческих народов, всегда преследовали собственные корыстные цели. Через посредство насаждаемой у язычников христианской церковной иерархии они стремились политически подчинить себе новообращенные народы. Русских князей подобного рода крещение, при котором они превратились бы в вассалов иностранных государей, удовлетворить, конечно, не могло. Не стоило рассчитывать и на покорность самих славян, а в сопротивлении языческих волхвов можно было быть уверенным.

Через посредство насаждаемой у язычников христианской церковной иерархии они стремились политически подчинить себе новообращенные народы. Русских князей подобного рода крещение, при котором они превратились бы в вассалов иностранных государей, удовлетворить, конечно, не могло. Не стоило рассчитывать и на покорность самих славян, а в сопротивлении языческих волхвов можно было быть уверенным.

Тем не менее, удобный выход был найден в тот момент, когда самая могущественная и культурно развития страна Европы того времени Византия стала испытывать серьезные трудности с подавлением внутренних беспорядков. В конце 987 – начале 988 года императоры-соправители Василий II и Константин VIII обратились за военной помощью к своему бывшему врагу – киевскому князю Владимиру Святославичу.

Валилий II и Константин VII, держащие крест. Золотая монета.

Между русским князем и византийскими василевсами было заключено соглашение, по котором Владимир Святославич был обязан оказать военную помощь империи. Византийские императоры в свою очередь принимали на себя обязательство отдать замуж за Владимира свою сестру, принцессу Анну, но при обязательном условии, что тот примет крещение. Женитьба на византийской принцессе была крайне выгодна Владимиру, поскольку полностью уравнивала русского князя в правах с византийскими императорами в отношении Православной Церкви. Он превращался в такого же верховного архиерея, какими были византийские василевсы. И христианские православные миссионеры и иерархи, которых должны были прислать византийские правители для крещения Руси, попали бы от него в непосредственную зависимость. А это как раз и нужно было русскому князю.

Византийские императоры в свою очередь принимали на себя обязательство отдать замуж за Владимира свою сестру, принцессу Анну, но при обязательном условии, что тот примет крещение. Женитьба на византийской принцессе была крайне выгодна Владимиру, поскольку полностью уравнивала русского князя в правах с византийскими императорами в отношении Православной Церкви. Он превращался в такого же верховного архиерея, какими были византийские василевсы. И христианские православные миссионеры и иерархи, которых должны были прислать византийские правители для крещения Руси, попали бы от него в непосредственную зависимость. А это как раз и нужно было русскому князю.

В 988 году, после заключения соглашения, Владимир Святославич тайно крестился вмести со своей личной дружиной. Его войска были отправлены в Византию и с их помощью Василию II и Константину VII удалось летом 988 года нанести серьезное поражение мятежникам, а в 989 году окончательно разгромить восставших. Однако византийские василевсы, избавившись с помощью киевских дружин от опасности, не торопились с выполнением данных ими русскому князю обязательств.

Фреска «Крещение князя Владимира». В. М. Васнецов Владимирский собор (Киев) (конец 1880-х)

Прошло лето 989 года, а принцесса Анна так и не приехала на Русь. Тогда Владимир Святославич, поняв, что он обманут императорами, решил силой заставить коварных византийцев выполнить условия договора. В самом конце лета или в начале осени 989 года он с войсками, состоящими из варягов, славян и булгар, совершил поход на крымский город Херсонес (Корсунь). После 9-месячной осады его войска весной 990 года овладели Херсонесом, чем вынудили византийских правителей все же отдать свою сестру замуж за русского князя. В Херсонесе состоялась свадьба Владимира и Анны. Вскоре город был возвращен империи в качестве вена (выкупа) за невесту царских кровей. Так, по слову Святейшего патриарха Кирилла, Крым стал духовным центром для русского народа, с которого начался главный этап христианизации Руси.

Корсунских священнослужителей Владимир Святославич решил взять с собой в Киев. Опираясь на исторические источники, О. М. Рапов создал довольно четкую картину многоэтапного обращения в христианство жителей Киева в 990 году. Летом 990 года, после захвата русским войском Херсонеса и прибытия в этот город принцессы Анны с группой священнослужителей там приняло крещение русское войско.

М. Рапов создал довольно четкую картину многоэтапного обращения в христианство жителей Киева в 990 году. Летом 990 года, после захвата русским войском Херсонеса и прибытия в этот город принцессы Анны с группой священнослужителей там приняло крещение русское войско.

По прибытии дружинников из корсунского похода в Киев, Владимир Святославич крестил своих сыновей, одновременно уничтожая идолов языческих богов: «…повеле кумиры исповрещи, овы исещи, а другия огневи предати». Наибольшему надругательству подверглась статуя Перуна – самого могущественного бога, по представлениям славян-язычников. Ее сбросили с пьедестала, привязали к конскому хвосту, проволокли вниз до Днепра и отправили плыть по течению. После ниспровержения языческих идолов в Киеве, произошло обращение в христианство многих знатных людей столицы.

После этого последовали хождения по городу христианских миссионеров с целью уговорить людей принять новую веру. Часть киевского населения поддалась уговорам и крестилась, но большинство жителей испытывало колебания. Некоторые язычники, «закоренелые сердцем», не желали и слушать проповедей священнослужителей. 31 июля 990 года, в четверг, князь Владимир обратился ко всему языческому населению Киева с требованием выйти на следующий день на берег Почайны для совершения обряда крещения.

Некоторые язычники, «закоренелые сердцем», не желали и слушать проповедей священнослужителей. 31 июля 990 года, в четверг, князь Владимир обратился ко всему языческому населению Киева с требованием выйти на следующий день на берег Почайны для совершения обряда крещения.

Хотя это и противоречит букве «Повести временных лет», приток Днепра Почайна была расположена ближе к историческому Киеву X в., и гораздо больше подходила для крещения горожан, к тому же в таком качестве Почайна указана в «Житии князя Владимира». Сам Владимир недвусмысленно заявил киевлянам-язычникам, что все отказавшиеся креститься будут рассматриваться им как личные враги. 1 августа 990 года, в пятницу, в торговый день недели, на реке Почайне, там, где расположились главные киевские рынки, состоялось крещение основного населения Киева. Тем не менее, несмотря на все проведенные мероприятия, некоторые киевляне крещения избежали. Закоренелые язычники покинули столицу в надежде, что они не будут обнаружены властями.

Князь Владимир с сыновьями, Борисом и Глебом. Икона XV века.

В дальнейшем отказалось, что лишь в Киеве крещение прошло мирно, а остальные города и области Руси были обращены в христианство с применением военной силы. Пословицей стала фраза из повести о крещении новгородцев о киевских воеводах: «Путята крестил мечем, а Добрыня огнем».

Принятие христианства Киевом и Новгородом, главными по значению городами Руси, явилось крупной победой религиозной политики князя Владимира. Эта победа открывала новые возможности для дальнейшего проникновения христианства на остальную территорию Древнерусского государства, а самому государству – новые политические, культурные и экономические горизонты.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

«Почему предки татар не смогли убедить русского государя в истинности своей религии?»

Рустам Батыр уверен, что делегации волжских булгар, побывавшей в 986 году у князя Владимира, не хватило мудрости имама Абу-Ханифы

Сегодня в РФ отмечается 1030-летие Крещения Руси. При этом традиционная историческая наука настаивает, что мусульмане имеют к этому событию непосредственное отношение. Известный мусульманский и общественный деятель Рустам Батыр в своем материале для «БИЗНЕС Online» вспоминает о «конкурсе», устроенном киевским князем более тысячи лет назад, и объясняет, в чем была ошибочность стратегии участвовавшей в нем болгарской делегации.

Владимир Красное Солнышко, выбирая религию, устроил испытание вер. И могло так случиться (чисто теоретически), что в ходе него он склонился бы не к православию, а к исламу Фото: tatmitropolia.ru

«ЕСЛИ ВЕРИТЬ ИСТОЧНИКУ, ТО ВЛАДИМИР ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИСЛАМА ПО ТРЕМ ПРИЧИНАМ»

Сегодня Россия отмечает День крещения Руси.

Летописец Нестор в «Повести временных лет» свидетельствует: в 986 году у князя Владимира побывало четыре делегации – от болгар-магометан, от «латинян» из Рима, от хазарских евреев и от греков-византийцев. Все они рассчитывали убедить русского князя в преимуществе своей веры.

Вот как в летописи излагается интересующий нас сюжет касательно посланцев ислама: «Пришли болгары магометанской веры, говоря: „Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись Магомету“. И спросил Владимир: „Какова же вера ваша?“ Они же ответили: „Веруем богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами. Даст Магомет каждому по семидесяти красивых жен, и изберет одну из них красивейшую, и возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой. Здесь же, говорит, следует предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и на том, если здесь богат, то и там“, – и другую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно. Владимир же слушал их всласть. Но вот что было ему нелюбо: обрезание и воздержание от свиного мяса, а о питье и подавно сказал: „Веселие Руси есть пити, не можем без того быти“».

Совершенно очевидно, что летописец, кстати, канонизированый русской православной церковью в лике преподобных, несколько искажал суть и постулаты исламского учения, видимо, в целях идеологической пропаганды. Это нормально. Так в истории по части оппонентов поступали, пожалуй, все, и мусульмане в том числе. Но если верить источнику, то Владимир отказался от ислама по трем причинам: неприятие интимной гигиены, пристрастие к жирной пище и в особенности зависимость («Не можем без того быти») от горячительных напитков. Как бы там ни было, выбор был сделан.

Однако в рамках нашей статьи сегодня мы адресуем вопросы не к русскому князю, а к своим единоверцам. Если предположить, что конкурс был реальным и что подрядчик определялся не до испытания, как это часто бывает в современной России, а действительно по его итогам, тогда в чем состояла ошибочность стратегии болгарской делегации? Ответ прост: они забыли о мудрости, которой учил великий имам Абу-Ханифа.

«В ИСЛАМСКОМ БОГОСЛОВИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО ИСТОРИИ, ВПЛОТЬ ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, ЕСТЬ ДВЕ ШКОЛЫ»

В исламском богословии на протяжении всей его истории, вплоть до сегодняшнего дня, есть две школы, или, можно сказать, две интенции, тренда, полюса. Одни мусульманские богословы ориентированы на суть исламского Закона/учения, на то главное, что в нем заключено и ради чего можно пренебречь второстепенными вещами; другие – на его форму, делая акцент на том, что в религии важна каждая мелочь. Условно обе позиции можно обозначить как школу духовной мудрости и богословского формализма. На протяжении истории подобная дихотомия находила разные выражения:

Одни мусульманские богословы ориентированы на суть исламского Закона/учения, на то главное, что в нем заключено и ради чего можно пренебречь второстепенными вещами; другие – на его форму, делая акцент на том, что в религии важна каждая мелочь. Условно обе позиции можно обозначить как школу духовной мудрости и богословского формализма. На протяжении истории подобная дихотомия находила разные выражения:

На данную тему у татарского народа есть известная притча о том, как умудренный опытом мулла приучил жителей одной деревни, которые оставили религию, ходить в мечеть, разрешив им не мыть ноги во время предмолитвенного омовения, что было им в тягость. «Юмасагыз да була!» – сказал он им. На гневное и по всем богословским признакам справедливое возмущение молодого умника из медресе имам лишь спокойно ответил: «Я их приучил в мечеть ходить, а вот теперь ты приучи их ноги мыть». У старого имама не было ни одного формального аргумента, ни одного хадиса или аята, которые обосновывали его столь решительный шаг. Ни одного! Но он не побоялся взять на себя ответственность и сумел привести людей от порока и разврата к духовному спасению.

У старого имама не было ни одного формального аргумента, ни одного хадиса или аята, которые обосновывали его столь решительный шаг. Ни одного! Но он не побоялся взять на себя ответственность и сумел привести людей от порока и разврата к духовному спасению.

Эту идею духовной мудрости, выраженную в притче, имам Абу-Ханифа в свое время сформулировал на языке права в разработанном им методе правового толкования под названием истихсан, что буквально означает «предпочитать лучшее [несмотря на формальные доводы против]». В жизни имам сам нередко во благо простых людей применял этот метод, чем навлек на себя яростный гнев со стороны многочисленных буквоедов и формалистов-законников. Многочисленные свидетельства об этом приводятся в 13-м томе средневековых хроник «Истории Багдада».

Особенно оппонентов Абу-Ханифы выбешивало его дозволение употреблять национальный и любимый доисламскими персами горячительный напиток набиз (преимущественно финиковая настойка). Абу-Ханифу проклинали, обзывали смутьяном и Даджалом и на площадях ожесточенно рвали в клочья его книги.

Чем же руководствовался хазрат Абу-Ханифа, разрешая персам употреблять набиз? Тем же, что и имам из татарской притчи, – духовной мудростью. Персы в те времена только входили в ислам, вера еще не укоренилась в их сознании. И Абу-Ханифа прекрасно понимал, что главным на тот момент было принятие его соплеменниками Единого Бога в своем сердце. Когда это произойдет, приложится и все остальное. История доказала: Абу-Ханифа был абсолютно прав. Персы в итоге отказались и от вина, и от набиза.

«К ЛОГИКЕ ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ ПРИБЕГАЮТ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ПРИСУТСТВИЕ ГРЕХА В НАШЕЙ ЖИЗНИ»

Здесь важно подчеркнуть: Абу-Ханифа разрешал употребление набиза не потому, что искал послабления в религии и хотел оправдать порок. Нет. Он разрешал набиз, потому что действительно, а не на словах хотел победить его и все другие пьянящие напитки и полностью искоренить алкогольный порок в своем народе. При этом, кстати, он не нарушал никаких положений Корана. В Св. Писании ислама говорится о запрете вина, т. е. горячительного напитка, делающегося из винограда. Про набиз, водку и пиво там формально ничего не сказано.

Нет. Он разрешал набиз, потому что действительно, а не на словах хотел победить его и все другие пьянящие напитки и полностью искоренить алкогольный порок в своем народе. При этом, кстати, он не нарушал никаких положений Корана. В Св. Писании ислама говорится о запрете вина, т. е. горячительного напитка, делающегося из винограда. Про набиз, водку и пиво там формально ничего не сказано.

Ничего не сказано там и про медовуху, которую употребляли в Древней Руси. Зная об этом, болгарская делегация могла бы прибегнуть к истихсану, указав князю, что на его медовуху, без которой он не может «быти», никто не покушается. Главное – не пить вино, которое на Руси отродясь и не делали. Однако среди болгар, видимо, не нашлось человека, сопоставимого по масштабу Абу-Ханифе. И, как следствие, в России исторически пьют, скажем дипломатично, несколько боле, чем на родине «величайшего предстоятеля».

Повторюсь: к логике духовной мудрости прибегают не для того, чтобы оправдать присутствие греха в нашей жизни, а для того, чтобы помочь избавиться от него тем, кто только встал на путь духовного преображения. Пить всю жизнь водку или пиво под предлогом того, что о них ничего не сказано в Коране, недопустимо. Речь о другом – о правильной расстановке приоритетов. Сначала основа Пути – вера в Единого Бога, только потом все остальное, а не наоборот.

Пить всю жизнь водку или пиво под предлогом того, что о них ничего не сказано в Коране, недопустимо. Речь о другом – о правильной расстановке приоритетов. Сначала основа Пути – вера в Единого Бога, только потом все остальное, а не наоборот.

К сожалению, все эти аспекты в учении Абу-Ханифы сегодня в Татарстане предаются забвению, т. к. в настоящее время ДУМ РТ взяло курс на торжество богословского формализма. Вместе с рационализмом ислама душится и его миролюбие, поскольку идеи Абу-Ханифы об оставлении наших религиозных разногласий на Суд Бога, т. е. так называемый мурджиизм, который прекрасно подходит для поликонфессионального общества, противоположным лагерем также признаны еретическими. Вот почему муфтият уже на протяжении многих лет не издает переводов трудов Абу-Ханифы, а с недавнего времени даже фальсифицирует наследие имама, выдавая под его авторством тексты, в действительности не принадлежащие перу «величайшего предстоятеля». В результате у нас ислам из двукрылой птицы превращается в хромую утку с однобоким видением мусульманского наследия и путей его сохранения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Почему святая Ольга не феминистская икона? | by Jay Brodell

Известный русский художник Михаил Васильевич Нестеров нарисовал это изображение святой Ольги в 1892 году. Чтение: 7 мин. 3Большой вопрос, зачем не феминистки в своей борьбе за расширение прав и возможностей женщин продвигали образ Ольги.

Второй правитель древнейшего славянского государства в наши дни почти не упоминается. Но мало кто может сравниться. Хотя Ольгу Киевскую иногда называли царевной-воином, она была политиком мирового уровня, успешным военачальником, матерью-одиночкой и безжалостной мстительной вдовой. Мало того, она святая православной веры.

Ее резюме более чем достаточно для женщины, чей пол обычно считается второсортным до начала второго тысячелетия. Почти все, что мы знаем о ней, исходит в основном из пропагандистской «Первой летописи», сводки событий в Киевской Руси примерно с 850 по 1100 год на древневосточнославянском языке. Это современная Украина и рассадник других великих славянских народов сегодня, России и Беларусь.

Это современная Украина и рассадник других великих славянских народов сегодня, России и Беларусь.

Женщина была потомком викингов, и она быстро показала, что она не сморщенная фиалка. Говорят, что ей было около 15 лет, когда она вышла замуж за внука легендарного воина Рюрика, который грабил большую часть пути на юг от Балтийского моря. Ее мужем был Игорь I, киевский князь, и у пары родился ребенок Святослав. Мальчику было около 3 в 9 лет45 г., когда князь отправился в очередной из своих грабительских набегов. Его целью были соседние люди, называемые древлянами, главным городом которых был Искоростень, нынешний Коростень.

Много лет назад правители были более очевидны в своих поисках богатства, чем сегодняшние политики. Они управляли преступными группировками, которые грабили и грабили везде, где только могли. Викинги в основном известны сегодня своими многочисленными набегами на европейские города, некоторые даже в дальние уголки Средиземноморья. Сам Рюрик провел большую часть своей жизни, грабя и грабя свой путь от Балтийского моря через то, что сегодня является западной Россией. Поэтому, когда Игорь почувствовал, что ему нужна добыча, он просто двинулся на запад с небольшой армией, чтобы получить ее.

Поэтому, когда Игорь почувствовал, что ему нужна добыча, он просто двинулся на запад с небольшой армией, чтобы получить ее.

Хроника называет это данью и сообщает, что он не удовлетворен тем, что может потребовать от древлян. Поэтому на обратном пути домой он решил отправить большую часть своих солдат, но решил вернуться в Изкоростень, чтобы потребовать больше. Ничего этого у разграбленных древлян не было.

«Если волк придет среди овец, то унесет все стадо по одному, если только его не убьют», — говорится в «Хронике», решили древляне. «Если мы не убьем его таким образом сейчас, он уничтожит нас всех».

Итак, когда снова появился Игорь с небольшой группой воинов, намеченные жертвы «вышли из города Изкоростня и убили Игоря и его роту, ибо числа были немногочисленны», — говорится в «Хронике», не уточняя, как именно. В некоторых легендах говорится, что принц был привязан к двум здоровенным согнутым ясеням и был разорван на части, когда деревья были освобождены от пут. Летопись действительно говорит, что древляне действительно похоронили умершего князя поблизости.

Летопись действительно говорит, что древляне действительно похоронили умершего князя поблизости.

Тогда у них появилась идея. Почему бы не женить вдову князя на их правителе и не объединить две земли в одну. Это показалось настолько хорошей идеей, что правитель по имени Мел послал к Ольге делегацию, чтобы сообщить о смерти ее мужа и предложить выйти замуж.

Сказать, что соседи сильно недооценили Ольгу, было бы большим преуменьшением.

Когда делегация прибыла на лодке, Ольга приветствовала их и услышала их приглашение, сообщает «Хроника». Вместо немедленного ответа она сказала: «Ваше предложение мне приятно, ведь мой муж не может воскреснуть из мертвых. Но я желаю почтить тебя завтра в присутствии моего народа», — сообщает «Хроника». Она попросила их вернуться, и ее люди несли ее в лодке. Древляне восприняли это как некую честь, поэтому на следующий день так и сделали, гордо сидя в своей лодке, которую несли подданные Ольги.

Когда лодка подошла к Ольге, она приказала сбросить ее в только что выкопанную яму. «Ольга наклонилась и осведомилась, нашли ли они честь по вкусу», — сообщает «Хроника». «Они ответили, что это хуже, чем смерть Игоря. Затем она приказала, чтобы их похоронили заживо, и они были так похоронены».

«Ольга наклонилась и осведомилась, нашли ли они честь по вкусу», — сообщает «Хроника». «Они ответили, что это хуже, чем смерть Игоря. Затем она приказала, чтобы их похоронили заживо, и они были так похоронены».

Месть Ольги не состоялась. Она отправила к древлянам послания с просьбой прислать знатных людей для сопровождения ее к князю Мелу. Они так и сделали, и когда прибыли горожане в сопровождении, она предложила им ванну после их путешествия, а затем закрыла их в бане, которую затем подожгли.

Тем не менее, древляне, похоже, не знали обо всей этой резне. Она послала вперед письмо: «Я сейчас иду к вам, поэтому приготовьте много меда в городе, где вы убили моего мужа, чтобы я могла плакать над его могилой и устроить по нему поминки».

На поминках телохранители Ольги прислуживали стол и сами не пили. Поэтому, когда гости на свадебном пиру были изрядно пьяны, киевляне перебили их всех и вернулись домой. Хроника оценивает число погибших в невероятные 5000 человек.

Большая часть этой истории подвергалась сомнению современными историками, которые задаются вопросом, могли ли события когда-либо произойти таким образом. И все же большинство сходятся на том, что на следующий год, как говорит Летопись, Ольга с малолетним сыном отправилась с большим войском разорять древлянские земли. Кульминацией войны стала годовая осада Изкоростена, которую Ольга прорвала необычным способом.

«Я не желаю дальнейшей мести, но очень хочу получить небольшую дань. После того, как я помирюсь с вами, я вернусь домой», — сказала Ольга сражающимся врагам, согласно «Хронике». Она попросила у каждого древляна по три голубя и по три воробья. Когда они были доставлены, она раздала птиц своим солдатам и проинструктировала их, как прикреплять к птицам горючий материал. Летопись рассказывает, что когда наступила ночь, солдаты выпустили птиц, которые затем улетели в свои гнезда в городе и устроили многочисленные костры. Когда люди бежали, солдаты Ольги перерезали их. Некоторые выжившие стали рабами, а остальным было приказано продолжать платить дань Киеву.

Некоторые выжившие стали рабами, а остальным было приказано продолжать платить дань Киеву.

Долгая война, должно быть, произвела впечатление на молодого Святослава, потому что, когда он рос, он делал то, что делают викинги, то есть совершал набеги и грабежи, даже бросая вызов Восточной Римской империи. Тем временем Ольга руководила администрацией страны.

Так как же кровожадный самодержец-язычник стал православным святым?

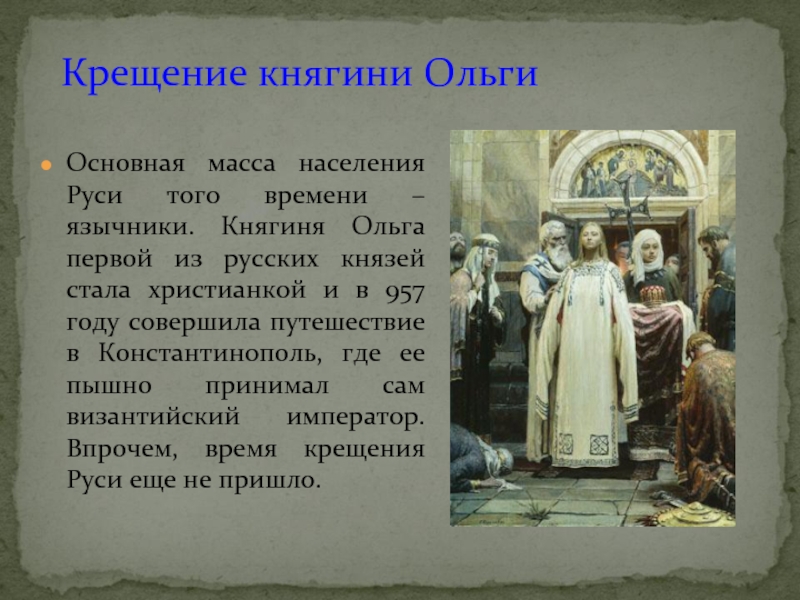

Путь Ольги к святости начался, когда она начала изучать христианскую веру. Затем она совершила путешествие в Рим и была встречена тогдашним императором Константином VII. У племен Руси были отношения любви-ненависти с Восточной Римской империей. Иногда они были на войне. В другое время киевляне и другие служили наемниками, сражаясь за Константинополь. Они по-прежнему смотрели на империю как на впечатляющую политическую и культурную силу. Восточные римляне, конечно же, придерживались православной веры.

Хроника сообщает, что Ольга была крещена в Константинополе самим императором, взяла себе имя Елена и предложила Константину послать миссионеров в ее землю. Историки расходятся во мнениях относительно того, было ли принятие христианской веры политическим шагом или же оно было мотивировано искренними убеждениями. Есть также предположения, что император был очарован эффектной принцессой.

Историки расходятся во мнениях относительно того, было ли принятие христианской веры политическим шагом или же оно было мотивировано искренними убеждениями. Есть также предположения, что император был очарован эффектной принцессой.

Христианским миссионерам, как из Константинополя, так и из Германии, пришлось нелегко на киевских землях, некоторые были изгнаны. Святослав отверг призывы матери креститься, отчасти из-за местной политики. Но он, кажется, согласился позволить христианам исповедовать свою религию, в то время как его мать строила церкви. Именно внук Ольги, Владимир, официально принял христианство для страны в 9 г.88.

Русская православная церковь причислила ее к лику святых в 16 веке. Другие деноминации, включая сегменты Римско-католической церкви, последовали их примеру.

Если оставить в стороне древнюю историю, то даже потомки древлян теперь почитают Ольгу. Туристический сайт об Украине сообщает, что в Коростене возвели так называемую Купальню княгини Ольги как главную природную достопримечательность города. «Это красивая россыпь гранитных валунов вдоль относительно мелководной реки Уж», — говорится на сайте. Статуя Ольги возвышается над речным бассейном. Украинское правительство также награждает успешных женщин медалью Ордена Ольги.

«Это красивая россыпь гранитных валунов вдоль относительно мелководной реки Уж», — говорится на сайте. Статуя Ольги возвышается над речным бассейном. Украинское правительство также награждает успешных женщин медалью Ордена Ольги.

Можно только догадываться, почему эта успешная сильная женщина не стала иконой для современных феминисток. У Ольги, кажется, есть все необходимые характеристики. Она использовала обман, чтобы отомстить за убийство своего мужа. Она успешно управляла страной в смутном 10 веке. Она переиграла восточно-римского императора, который, возможно, делал любовные ходы. Она пыталась привести свой народ в более цивилизованную эпоху. Черт возьми, она даже была матерью-одиночкой.

История Ольги может оттолкнуть некоторых феминисток, потому что она на самом деле была замужем и стала приверженцем патриархальной православной веры. Кажется, они предпочитают менее агрессивную неоплатоническую Гипатию Александра.

Примечание: «Первая летопись» была прочитана в переводе из «Средневековая Россия. Справочник, 850–1700», третье издание, под редакцией Василия Дмитришина, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1990. Текст Ольги там был перепечатано с разрешения «The Russian Primary Chronicle», Harvard Studies and Notes in Philology and Literature, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 19.30.

Справочник, 850–1700», третье издание, под редакцией Василия Дмитришина, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1990. Текст Ольги там был перепечатано с разрешения «The Russian Primary Chronicle», Harvard Studies and Notes in Philology and Literature, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 19.30.

Святая Ольга, Богородица – Католический дайджест

Святая июля может иметь забавное имя, но позвольте мне сказать вам, Ольга (890 – 969) была не шуткой. Спросите у древлян. Они убили ее мужа, поэтому она убила их — 5000 человек. Мафиозный стиль.

Это было до ее обращения в христианство.

Княгиня Ольга встречает тело своего мужа, великого князя Игоря. Эскиз Василия Сурикова (1848–1916). Фото: Public Domain Ольга, день памяти которой 11 июля, была принцессой викингов из Пскова (на западе современной России). Она была выдана замуж за Игоря, великого князя Киевского (Киев, ныне столица Украины) и родила ему сына Святослава. Когда Святославу было около 3 лет, Игорь совершил роковое путешествие в древлянскую землю для сбора дани. Видимо, он слишком многого просил. Напали на него, пригнули к земле две березы, привязали к каждой по ноге и отпустили.

Видимо, он слишком многого просил. Напали на него, пригнули к земле две березы, привязали к каждой по ноге и отпустили.

При этом в Ольге тоже что-то оборвалось.

Древляне переоценили собственное обаяние, потому что увидели в вдове Игоря шанс расширить свою власть. Они послали 20 дворян просить ее руки. В ответ она похоронила их заживо.

Затем она отправила своих гонцов к их правителям, говоря, что она была бы рада выйти замуж. Просто пришлите еще несколько своих лучших и умнейших, и мы заключим сделку. Когда эти мужчины прибыли все горячие и запыленные из поездки, она вся улыбалась. Как насчет приятной горячей ванны? Как только они все оказались в бане, она заперла дверь и бросила спичку.

Оставшиеся дома древлянские дворяне были взволнованы. Ольга пригласила их на свадьбу! Но сначала она лишь попросила устроить поминки в честь ее убитого мужа. Нужно начинать новый брак с правильной ноты. Когда все собрались на пир, она предложила им пива. А потом еще немного. Вскоре мужчины были хороши и пьяны, и оставалось только достать пистолет из-за унитаза. После этого она сожгла их город.

Вскоре мужчины были хороши и пьяны, и оставалось только достать пистолет из-за унитаза. После этого она сожгла их город.

А премия Дарвина достается: Всему древлянскому племени! Который, к сожалению, не мог быть здесь сегодня вечером, чтобы получить эту награду.

Была ли это месть, правосудие, крайний акт самообороны? Или это была сложная смесь всего вышеперечисленного, как в начальной сцене «Крестный отец II» , когда овдовевшая мать Вито нападает на дона, чтобы спасти своего сына? Что бы это ни было, оно было эффективным. Ольга и Святослав выжили. Она правила как его регент, пока он не возмужал, и после этого всякий раз, когда он уходил в набеги.

Судя по всему, Ольга так же умела править, как и мстить мужу. Она объехала всю территорию Киевской Руси, знакомясь с людьми, показывая им, кто в доме хозяин, и проводя столь необходимые реформы. Неудивительно, что одной из первых реформ было создание местных центров по сбору стандартной дани. Возможно, это давно было ее мечтой. Если бы Игорь послушал. … Она также побывала в Константинополе и способствовала развитию торговых и дипломатических отношений с этим богатым и могущественным городом.

Если бы Игорь послушал. … Она также побывала в Константинополе и способствовала развитию торговых и дипломатических отношений с этим богатым и могущественным городом.

Именно в Константинополе была окончательно побеждена неукротимая Ольга. Там она встретила Царя Царей и влюбилась в него благодаря красоте Божественной Литургии. Вернулась в Киев христианкой.

Ольга энергично взялась за распространение христианства во всем королевстве. Она разрушила языческие капища, построила христианские церкви и послала в Германию за священниками и епископом. Но теперь всем руководил Святослав, а он был язычником по происхождению и, несомненно, воспитан. И так было почти со всеми остальными в королевстве. Когда германский император послал св. Адальберта с другими миссионерами, миссионеры были убиты, а Адальберту едва удалось спастись. Молитвы и мольбы Ольги не смогли обратить ее сына и царство, но когда она умерла, Святослав похоронил ее по-христиански.

Молитвы Ольги были услышаны спустя поколение, когда на престол взошел ее внук Владимир.