«Плач Ярославны» из «Слово о полку Игореве, анализ произведения

Меню статьи:

- «Слово о полку Игореве»: краткая история, художественные особенности

- История создания произведения

- Скепсис касательно «Плача Ярославны»

- Анализ художественной специфики произведения

- Языческие элементы

- Символы-образы плача Ярославны

- Другие тропы и стилистические фигуры, присутствующие в тексте

«Слово о полку Игореве»: краткая история произведения и художественные особенности

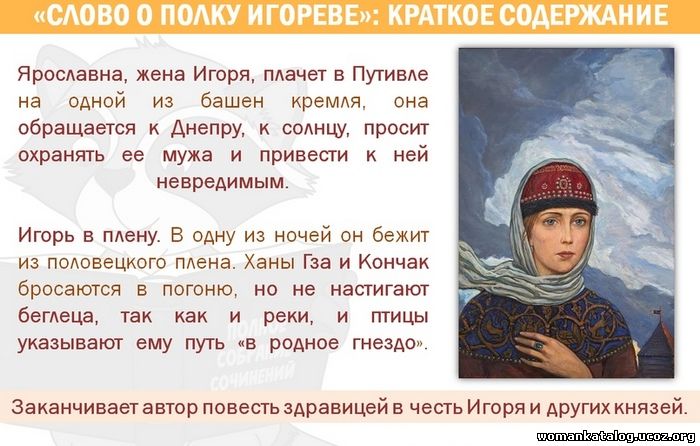

«Слово о полку Игореве» – загадочное произведение русской литературы. Хотя почему же только русской? Этот текст имеет значение для мировой литературы в целом. Но «Слово о полку Игореве» считается шедевром и памятником древнерусского периода. Основу сюжета произведения составил поход (как читатель знает из учебников по истории – неудачный для князя) русской армии на половецкий народ. Поход организовал князь Руси Игорь, который тогда правил Новгород-Северским княжеством. События разворачиваются в 1185 году.

События разворачиваются в 1185 году.

Немного об истории создания «Слова о полку Игореве»

Впрочем, у историков литературы есть все причины сомневаться в аутентичности находки. По официальной версии, «Слово о полку Игореве» было написано в XII веке, почти сразу после произошедших событий. Скептическая позиция касательно «Слова» принадлежит ряду исследователей (среди которых, в частности, представители скептической историографической школы – М. Каченовский, О. Сенковский и другие). Согласно этой точке зрения, подлинность текста – не что иное, как мистификация, и на самом деле «Слово о полку Игореве» – плод умельца, жившего в период Просвещения, то есть в XVIII веке.

Разумеется, есть масса гипотез, которые ставят своей целью пролить свет на происхождение произведения, однако одна из наиболее оригинальных позиций, безусловно, принадлежит Льву Гумилеву. Русский писатель с трагической судьбой, сын Анны Ахматовой, переживший тяжкий период реакции, считал, что «Слово» – это литературный шедевр, который несет все признаки гениальности и древности. Но писатель также предполагал, что произведение – это иносказательный текст, который написан не в XII веке, а в XIII веке. Герои «Слова» – это вовсе не реальные исторические прототипы, а образы, под которыми скрываются другие люди. Например, под маской Игоря и других русских князей спрятались, по мнению Гумилева, Александр Невский, Даниил Галицкий и другие личности, жившие немного позже персонажей «Слова».

Но писатель также предполагал, что произведение – это иносказательный текст, который написан не в XII веке, а в XIII веке. Герои «Слова» – это вовсе не реальные исторические прототипы, а образы, под которыми скрываются другие люди. Например, под маской Игоря и других русских князей спрятались, по мнению Гумилева, Александр Невский, Даниил Галицкий и другие личности, жившие немного позже персонажей «Слова».

Скепсис касательно «Плача Ярославны»

Между тем, вопреки заключениям лингвистов – о том, что «Слово», все же, следует признать аутентичным произведением древнерусской литературы, сегодня крайне популярны различные скептические версии происхождения текста. Например, в статье «Настоящий плач Ярославны» (журнал «Дискурс», статья от 8 марта 2016 года) Дмитрий Левчик говорит: «И как великолепно описаны чувства русской княгини – Ярославны! Как прекрасен ее плач» При этом многие комментаторы отмечают, что в Путивле на стене она плакать не могла, так как стена города в то время была разрушена. Но автору Слова – не до стены. Ему важны переживания женщины! Иногда создается впечатление, что именно ради Плача Ярославны написана вся поэма!». Автор сомневается, что мужчина, который якобы написал это произведение анонимно, мог оказаться таким знатоком женской души и женских переживаний. Кроме того, обращение к внутреннему миру человека нехарактерно для литературы до эпохи романтизма, когда начинают проявляться первые ростки интереса к переживаниям, эмоциям, драмам внутри души человека.

Но автору Слова – не до стены. Ему важны переживания женщины! Иногда создается впечатление, что именно ради Плача Ярославны написана вся поэма!». Автор сомневается, что мужчина, который якобы написал это произведение анонимно, мог оказаться таким знатоком женской души и женских переживаний. Кроме того, обращение к внутреннему миру человека нехарактерно для литературы до эпохи романтизма, когда начинают проявляться первые ростки интереса к переживаниям, эмоциям, драмам внутри души человека.

Анализ художественной специфики произведения

«Слову о полку Игореве» приписывают южнорусское происхождение. Автор – который является анонимным – восхищается великим киевским князем Святополком, из чего некоторые литературоведы делают заключение, что произведение имеет не просто южное, но даже киевское территориальное происхождение.

Повествование – не только по своему сюжету, но также по лингвистическим особенностям – текст сложный и трудно поддающийся прочтению, поэтому на данный момент существует множество переводов этого произведения на современный русский и украинский языки.

Отдельную ремарку стоит сделать относительно жанровой принадлежности «Слова». В принципе, средневековые тексты – это пример жанрового синтеза. Произведение, в частности, отмечено характерными особенностями ораторских приемов красноречия. В литературоведении и критике утвердилось мнение, что «Слово» – это героическая поэма. Другие же специалисты рассматривают текст как военную повесть с признаками летописи и песни. Например, «Плач Ярославны» – это песнь, лирическая часть «Слова», которая наделяет весь текст уникальным эмоциональным зарядом.

Полифонизм

Для средневековой литературы в целом характерен так называемый полифонизм. Эта особенность была отмечена еще Михаилом Бахтиным, который писал о полифонии (полифонизме) романов Достоевского. Это значит, что в «Слове» трудно выделить героев первостепенных или же второстепенных: все персонажи едины и действуют в мире, где они равны по значимости. Кроме того, для «Слова» характерна символическая полифоничность: каждый образ, действие, слово персонажа несет символическое значение, а сам текст произведения оказывается словно сотканным из символов.

Панорамность

Другая особенность текста – эффект «панорамного зрения», взгляда, что тесно связывается с принципом символического полифонизма. Панорамность позволяет оценивать события, происходящие в «Слове о полку Игореве» с разных точек зрения, давая объективную оценку действиям героев.

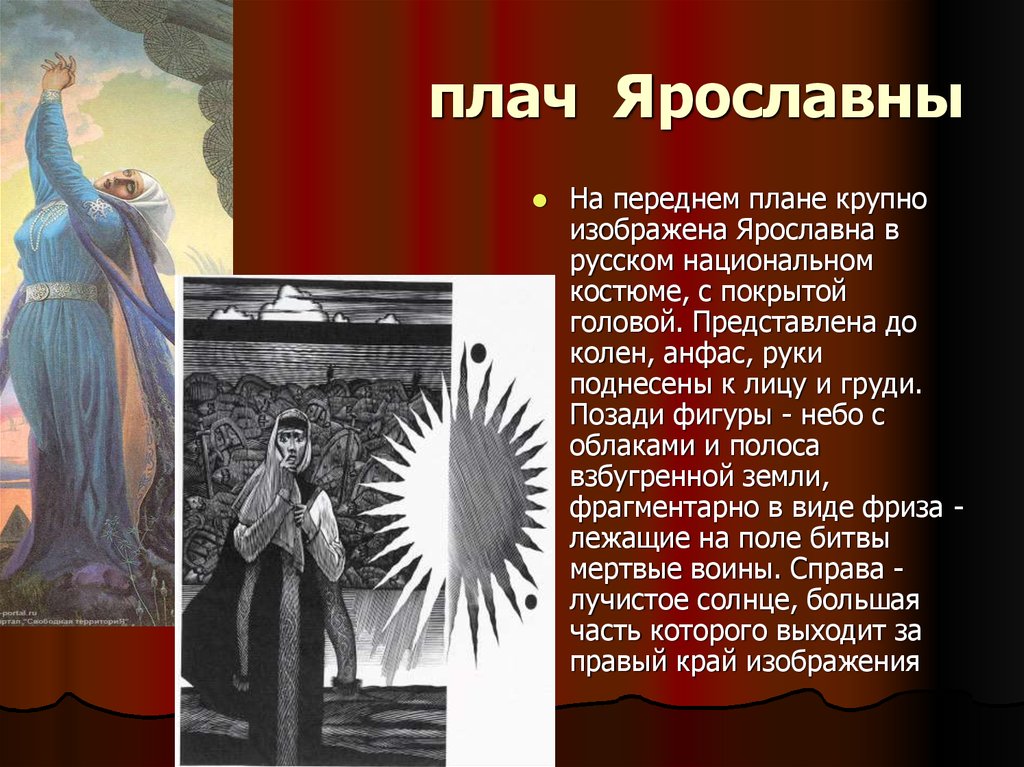

В “Слове о полку Игореве” не так уж много женских образов, поэтому на общем фоне повествования они заметно бросаются в глаза читателю. Один из таких – образ Ефросиньи Ярославны. Это реально существующий исторический персонаж, но стоит отметить, что в тексте ее описание и характеристика не полностью соответствуют реальности. Автор «Слова» трансформирует ее образ, придает дополнительных характеристик, такой процесс связан с особенностями песнопения в то время.

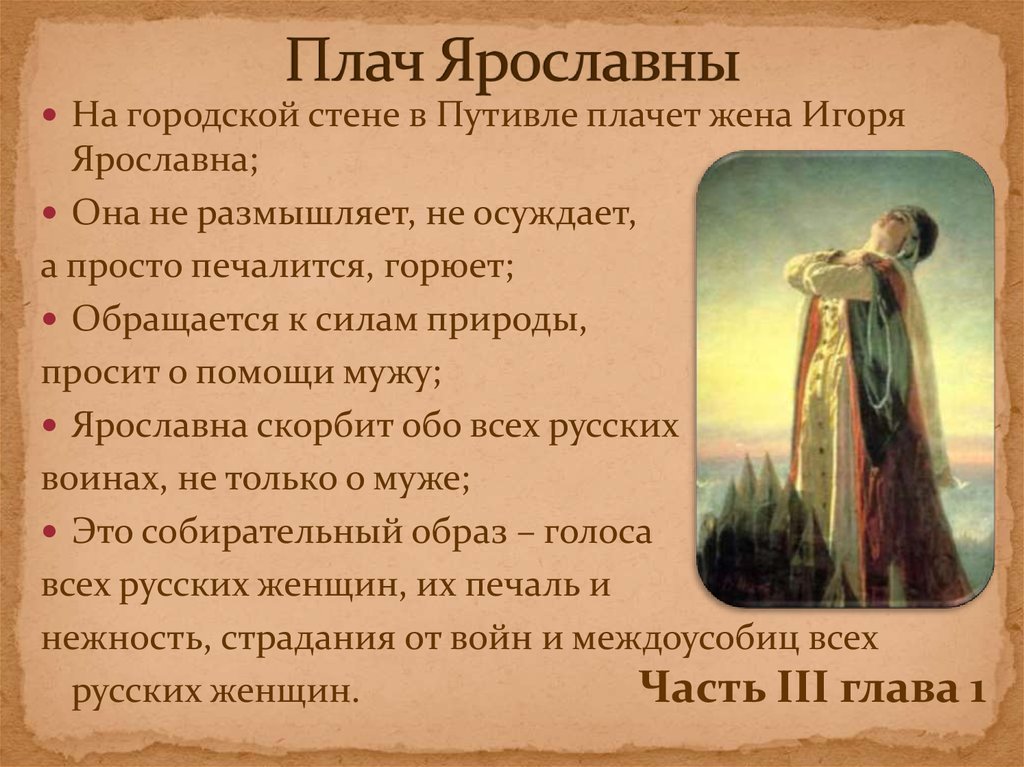

Основной момент раскрытия образа Ярославны (в тексте она названа исключительно по отчеству) приходится на временной промежуток знаменуемый поражением войск князя Игоря, ее мужа. После известий о трагедии, женщина выходит на стены города и оглашает плач. Эта часть текста более известна под названием «Плач Ярославны».

Эта часть текста более известна под названием «Плач Ярославны».

Языческие элементы

Следует отметить, что, несмотря на то, что на момент написания текста «Слова» христианство уже было широко распространено между славянами, плач Ярославны, фактически лишен каких-либо символов или образов связанных с этой религией. Напротив, множество языческих вкраплений составляют основу ее речи.

Вначале определимся с понятием «плач». Само слово связано с глаголом «плакать» и означает горестную речь со слезами за кем-либо. Такие плачи были обычным явлением во время похоронных процессий. Действие это – не детище современности. Своими корнями эта традиция уходит в языческое прошлое народа.

Плач Ярославны недалеко отходит от этой традиции. На первый взгляд, это кажется странным, ведь князь Игорь, ее муж попал в плен, но его никто не лишал жизни. Однако следует учесть, что образ Ярославны – собирательный. Это значит, что автор показывает нам не конкретного человека, а образ, наделенный общепринятыми чертами характера идеала женщины того времени, поэтому устами Ярославны глаголит не только княгиня, но и фактически любая русская женщина, ждущая с похода своего мужа.

Символы-образы плача Ярославны

Текст «Слова» практически лишен художественных троп, поэтому производить анализ необходимо, в первую очередь, взирая на образы-символы.

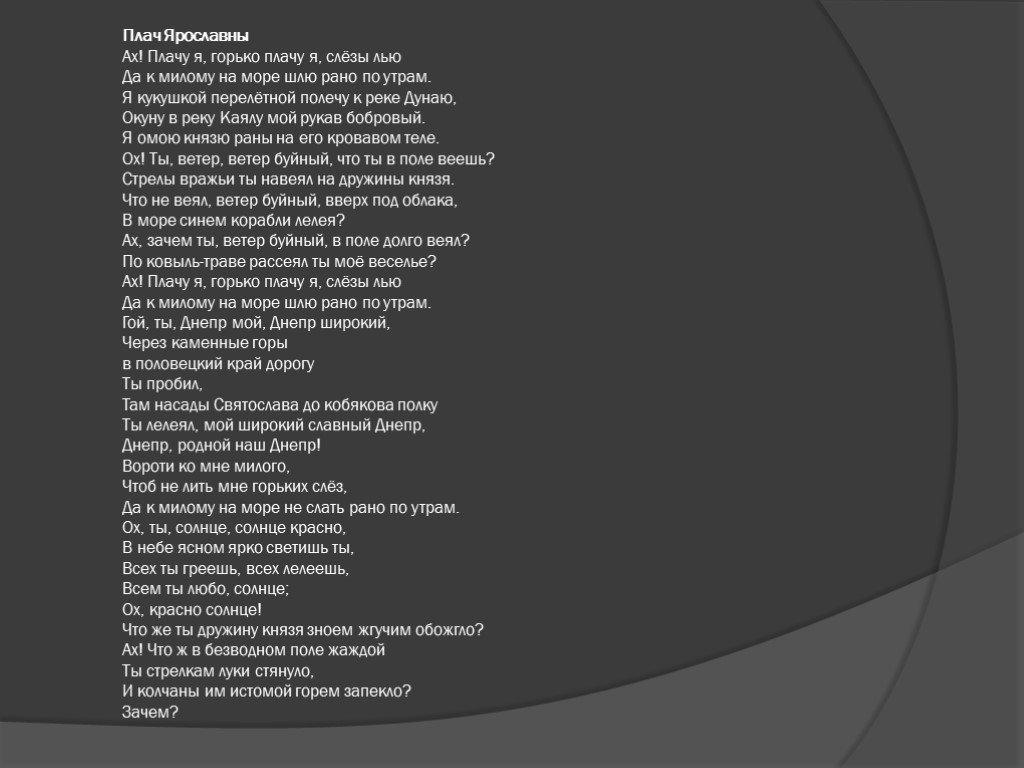

Я кукушкою печальной

По Дунаю полечу,

И в реке Каяле дальней

Я рукав свой омочу.

Так начинается речь княгини. В первых же строках мы встречаемся с таким символом, как кукушка. В мифологии древних славян этой птице уделялось не последнее место. Для них она была в первую очередь, прорицательницей. Предсказывать кукушка могла как радостные, так и горестные моменты. Присутствующий эпитет «печальной» указывает нам на трагичность события, автор выбрал образ этой птицы не зря – надежда на положительный исход еще есть, но необходимо взирать на то, что самого эпитета в тексте оригинала нет, переводчик употребил его, чтобы передать настрой, диктуемый автором.

Важным моментом является тот факт, что у кукушки нет мужа (предания называют разную причину). Как видим, автор с первых строк показывает нам двойственный характер этого персонажа: муж Ярославны жив, а мужья многих русских жен умерли, их любимые остались «кукушками» – вдовами.

Следующий, к кому обращается Ярославна – ветер:

Ветер, ветер в чистом поле,

Быстролетный, милый друг,

По неволе иль по воле

Веешь сильно так вокруг?

Бог ветра Стрибог был одним из самых важный богов в пантеоне древних славян. Его культ сохранялся необычайно долго. Славяне безоговорочно считали его единственным правителем воздушного пространства и властителем над всеми птицами.

Эпитет «быстролетный», в оригинале также отсутствует, это авторская интерпретация функций божества – в то время переместиться самому или передать какую-либо информацию на значительное расстояние было затруднительным действием, а ветер мог сделать это быстро, к тому же минуя все преграды.

Следующий образ – река:

Славный Днепр мой! Ты в просторы

Волны быстрые промчал…

Этот символ носит в себе тоже двойственный принцип. С одной стороны, река – источник еды (рыба) и воды, а значит жизни. С другой стороны, это довольно коварная стихия – неудачи во время плавания, паводки могут стать причиной гибели. Усиливает символику смерти присутствующая традиция у некоторых древнеславянских племен устраивать погребальные кострища на берегу реки. Таким образом, автор вновь-таки подчеркивает тонкую границу между жизнью и смертью.

Усиливает символику смерти присутствующая традиция у некоторых древнеславянских племен устраивать погребальные кострища на берегу реки. Таким образом, автор вновь-таки подчеркивает тонкую границу между жизнью и смертью.

Последний образ, который можно увидеть в плаче – это Солнце.

[alert type=white ]Солнце, солнце золотое, В небе ярко ты горишь, Солнце красное, родное, Всем тепло и свет даришь.[/alert]

Такое обращение имеет в своей основе не только небесное светило, но и языческого бога. Дажьбог (бог солнца) был наделен двумя функциями. Первая заключалась в том, чтобы быть источником света, без которого не могла бы существовать жизнь. Вторая коренилась в представлениях древних славян о происхождении княжеских родов. Исходя из верований, можно сделать вывод, что в обществе образ солнца был источником княжеской власти, но говорить о том, что под образом солнца скрывается образ князя Игоря нельзя. Риторический вопрос (в оригинале: «Чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладе вои?»), следуемый далее, подтверждает, этот факт.

Другие тропы и стилистические фигуры, присутствующие в тексте

На втором месте, после образов-символов, по частоте употребления находятся риторические обращения и вопросы. Ярославна вопросы задает ветру и солнцу. И в первом, и во втором случае вопрос содержит некий упрек, который противопоставляется достижениям или могуществу божеству-стихии.

Ярославна говорит ветру (в оригинале): «Чему мычеши хиновьскыя стрелкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои?». В дословном переводе это означает: почему мечешь ты на своих крыльях стрелы хана, на воинов моего мужа? (упрек действия). В противопоставление этому женщина восклицает: «горе под облакы веяти, лелеючи корабли на сине море» (ты под облаками веешь, лелеешь корабли на синем море).

По отношению к солнцу, которое всем дарит тепло, княгиня восклицает: «Зачем, владыко, простерло ты горячие свои лучи на воинов моего лады?

В поле безводном жаждою им луки скрутило, горем им колчаны заткнуло?»

Единственный, к кому обращается Ярославна с просьбой – это Днепр. «Прилелей же, господин, моего милого ко мне» – говорит она.

«Прилелей же, господин, моего милого ко мне» – говорит она.

Ко всем божествам женщина обращается, употребляя распространенное обращение: «О Днепр Словутич!», «О ветер, ветрило», «Светлое и трижды светлое солнце». Присутствуют в тексте и нераспространенные формы обращений: «господин», «владыко», они выполняют экспрессивную функцию.

В небольшом количестве присутствуют в тексте и другие тропы.

С помощью эпитетов («легких», «синем», «горячие», «безводном») подчеркивается либо могущество владыки-стихии, либо трагичность произошедшего.

Усиливают экспрессию метафоры: «мое веселье по ковылю развеял» – принес огорчения; «простерло ты горячие свои лучи на воинов моего лады» – указывает на жару и зной; «горем им колчаны заткнуло» – обозначает степень уныния.

Таким образом, плач Ярославны – это не только личное выражение скорби княгини, это плач по всем воинам, которых постигла неудача в землях половецких. Наличие языческой символики, широкая система обращений, риторических вопросов, употребление эпитетов и метафор частично приближают речь княгини к молитве, в которой смешалось личное и общественное, просьбы о благополучном завершении похода и восхваление силы и могущества стихий.

Жанр поэмы

В произведении “Плач Ярославны” есть литературные сходства с такими жанрами как: причитание, песня, крик, заклинание. Плач напоминает песни которые поют женщины. Когда проводятся обряды, женщины как будто вызывают силы природы, колдуют, написанное произведение поется, так как там присутствуют мотивы которые много раз повторяются.

В каждой строчке написан характерный смысл. Ярославна душевная русская женщина, излитые слезы это крик души, горе и страдание. Героиня соединяется со стихией. Женщина сильная, непоколебимая как бурная река и сильный ветер. Связь с природой – это основа русского характера, так утверждает автор.

Образ Ярославны

Образ Ярославны из “Слова о полку Игореве” веет внутренней красотой, которая удивляет читателя целостностью и глубиной. В этой женщине соединилось страстное чувство любви к любимому, и к родной земле. Но вроде бы Ярославна как русская земля, плачет за собственными сыновьями. На Дунае, стонет Ярославна, ожидает любимого мужа. Ярославны муж – великий князь Игорь, мужчину взяли в плен половцами. Этой женщине тяжело приходиться, потому что не знает даже жив ли супруг.

Ярославны муж – великий князь Игорь, мужчину взяли в плен половцами. Этой женщине тяжело приходиться, потому что не знает даже жив ли супруг.

Ярославна горько плачет, в горьком плаче женщины слышны голоса женщин мира, мужья тех которых оказались в плену. Героиня оплакивает Игоря не как только мужа, но и как защитника родины, который принимал поражение в битве с врагами. Главная героиня произведения Ярославна – это образ русской женщины патриотки, который живет в наших сердцах. Ярославна – означает символ Русской земли, которая тоскует по защитникам, а плач женщины – не только поэтическое творение, но и действительные заговоры

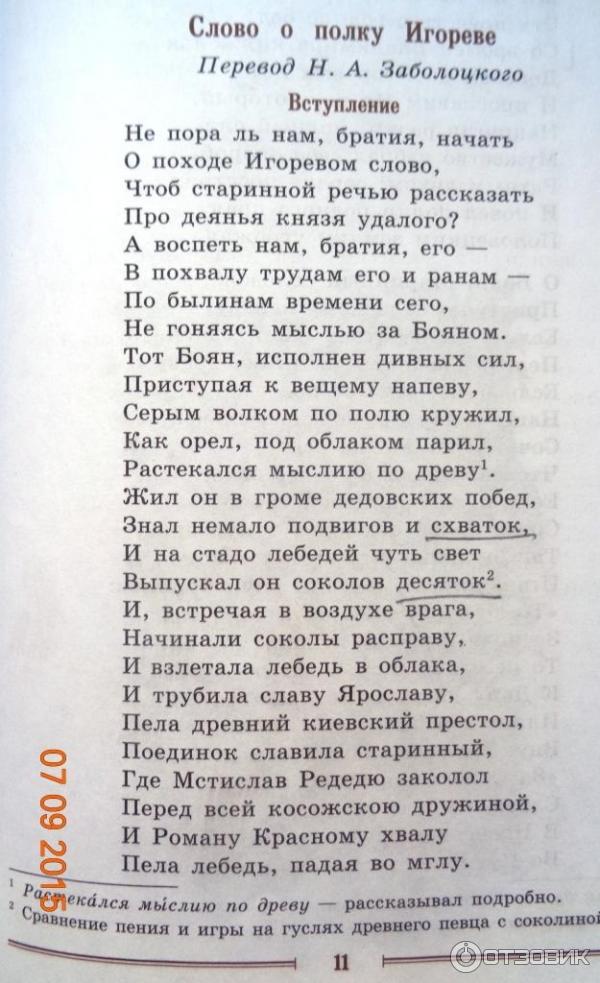

Отрывок из стиха “Плача Ярославны” из “Слова о полку Игореве” Перевод Н. А. Заболоцкого.

Над широким берегом Дуная, Над великой Галицкой землей Плачет, из Путивля долетая, Голос Ярославны молодой: "Обернусь я, бедная, кукушкой, По Дунаю-речке полечу И рукав с бобровою опушкой Наклонясь, в Каяле омочу. Улетят, развеются туманы, Приоткроет очи Игорь-князь, И утру кровавые я раны, Над могучим телом наклонясь".

Автор: Виктория Давыдова

образ и характеристика героини произведения «Слово о полку Игореве»

Образ Ярославны в «Слове о полку Игореве» стал на многие века идеалом русской женщины. Княгиня Ярославна, жена князя Игоря, появляется в повествовании, когда её муж после неудачного похода против половцев находится у них в плену. Характеристика Ярославны поможет определить роль образа этой героини в произведении.

В статье использованы цитаты из «Слова о полку Игореве» в переводе Д. С. Лихачёва.

Содержание

Историческая справкаПо мнению историков, имя Ярославны, жены князя Игоря, правителя Новгород-Северского княжества, — Ефросинья. Она дочь князя Ярослава Владимировича Галицкого (Осмомысла). По некоторым источникам Игорь женился на ней в юности, когда ему было лет 18. В 1185 году, когда он попал в плен к половцам, ему было 34 года, значит, в это время было Ярославне лет 30. Но некоторые исследователи считают, что для образа Ярославны в «Слове о полку Игореве» послужила прототипом вторая жена князя Игоря, которой было 16 лет.

Автор «Слова о полку Игореве» не даёт в своём произведении описания внешности и характера Ярославны. Составить характеристику этой героини поможет анализ её плача. Этот жанр русского обрядового фольклора автор использовал для того, чтобы подчеркнуть обобщающий образ жены князя Игоря, который олицетворяет собой русских женщин, разлучённых в войну с любимыми и хранящих им верность.

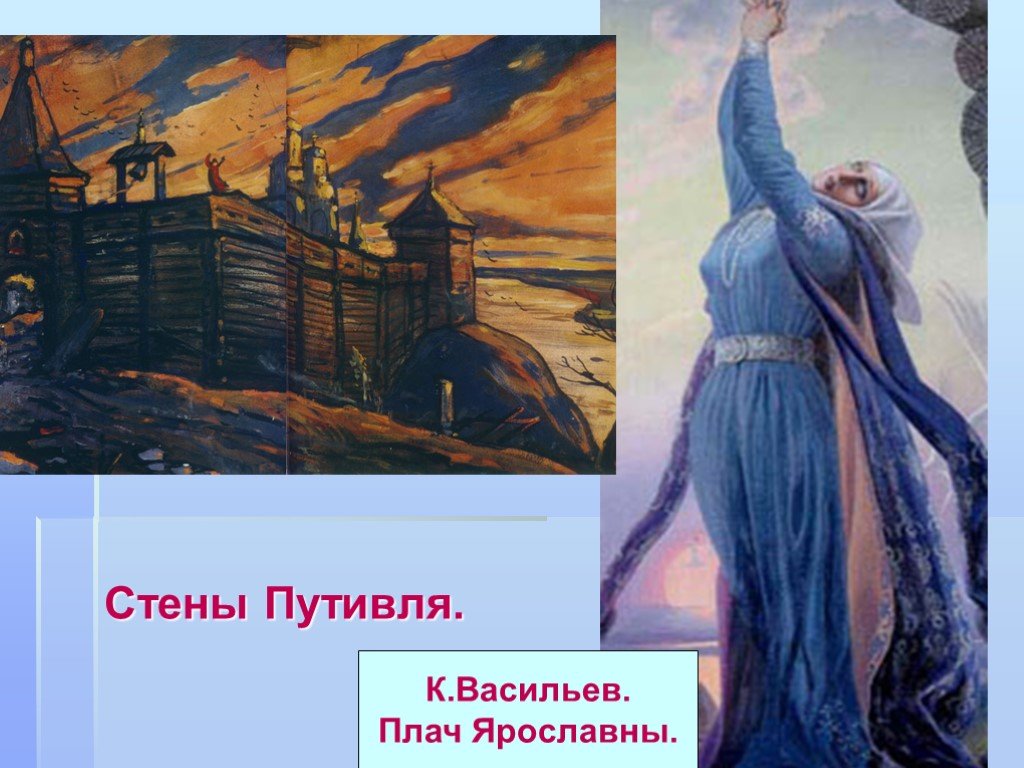

Когда в походе князя Игоря его храбрые воины полегли на поле боя, а сам князь был взят в плен, их оплакивала вся Русская земля. Это всенародное горе символически обобщено в плаче Ярославны, который она произносит в городе Путивле на стене и который слышится на Дунае.

В плаче героиня обращается к силам природы: ветру, водной стихии (Днепру), солнцу, это указывает на то, что она придерживается языческих верований. Ветра княгиня упрекает за то, что он мечет «хиновские стрелки на своих лёгких крыльях» на войско Игоря, а солнце — за то, что оно «простёрло горячие свои лучи» на воинов Игоря, томящихся жаждой в «поле безводном». Героиня обращается к Днепру с просьбой: «Возлелей, господин, моего ладу ко мне…»

Героиня обращается к Днепру с просьбой: «Возлелей, господин, моего ладу ко мне…»

Автор «Слова…» в плаче Ярославны, используя песенную символику, пишет, что героиня плачет «кукушкой»: «На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкой безвестной рано кукует». Обращение к силам природы в плаче Ярославны проникнуто верой в то, что ветер, Днепр и солнце слышат её голос и понимают её упрёки и просьбы. Плач Ярославны поэтичен, героиня использует в нём образные определения: «могучее тело», «лёгкие крылья», «синее море», «каменные горы», «светлое и тресветлое солнце», «горячие лучи», «поле безводное».

Описание Ярославны

Плач Ярославны помогает выявить её характер. Внимательно прочитав причитания молодой княгини, можно увидеть её черты, присущие образу древнерусской женщины:

Внимательно прочитав причитания молодой княгини, можно увидеть её черты, присущие образу древнерусской женщины:

- Любовь к мужу, тоска по нему, когда он в воинском походе. Героиня называет мужа своим ладой (милым), хочет полететь «кукушкою по Дунаю», омочить рукав в реке Каяле и обтереть Игорю его раны. В одной из статей о народной поэзии (в статье III) В. Г. Белинский пишет: «Плач Ярославны дышит глубоким чувством… это любящая душа тоскливо порывается к своему милому…»

- Доброта, отзывчивость. Оплакивает княгиня не только мужа, но и всех, кто участвовал в его неудачном походе на половцев.

- Вера в силы природы. Ярославна обращается к ним в плаче в уверенности, что они услышат её и сжалятся над князем Игорем и его воинами. Она просит Днепр, чтобы он помог князю Игорю вернуться к ней.

В «Слове о полку Игореве» княгиня Ярославна силой своей любви помогает князю Игорю вернуться из плена. На жалобный призыв героини силы природы откликаются, и Бог ему путь «указывает из земли половецкой на землю Русскую». Таким образом, верная любящая жена князя выступает его спасительницей.

На жалобный призыв героини силы природы откликаются, и Бог ему путь «указывает из земли половецкой на землю Русскую». Таким образом, верная любящая жена князя выступает его спасительницей.

Плач Ярославны имеет ещё одно значение: он оправдывает бегство Игоря Святославича из плена (в то время такой поступок наносил урон чести князя). В «Слове…» бегство героя как бы освещено силами природы, призванными плачем героини («ветер, ветрило», «Днепр Словутич», «светлое и тресветлое солнце»).

В «Слове о полку Игореве» автором изображён образ Ярославны как идеальный образ русской женщины. Автор выделяет главные особенности личности героини: верность, преданность, горячая любовь к мужу; отзывчивость, доброта; вера в силы природы. Характеристика Ярославны показывает силу любви героини, которая помогла князю Игорю вернуться из плена на Родину.

Характеристика образа Ярославны, представленная в статье, может быть полезной для подготовки к уроку литературы и при написании сочинений.

Учительница Косточка задаёт прочитать:

К вопросу о Пандах или очередной крик Ярославны / Хабр Нуль IT News

Пока мы спим, Алени качается

Заранее прошу прощения у тех, кого КДПВ слишком завлечет и соболезнования их близким. Я сама перенесла это заболевание в тяжелой форме и приобрела иммунитет навсегда (ну я так думаю…). И пост вообще не про WoW, а про страну, персонаж которой персонаж, не представленный на картинке, а подразумеваемый.

Последние два года стал обнаруживать на Али интересные платки, построенные на микросхемах китайского производства, причем не копии западных аналогов, а оригинальные изделия. Самый известный пример — Espressif и его продукты, представленные ESP8266/ESP32, ставшие стандартом де-факто в области беспроводных устройств и не имеющие аналогов от слова вообще, а если учесть цену, то их несомненные успех становится вполне понятным.

Другие микросхемы, как правило, намного проще и представляют собой преобразователи интерфейсов, контроллеры зарядных устройств (последние встречаются довольно часто) и прочую мелочевку. Эти изделия не представляют собой какой-то кардинальный прорыв в микроэлектронике, но вполне достойны внимания и точно не имеют аналогов, и речь идет не о переназначенных ногах или (как это популярно в другой стране в рамках программы импортозамещения) переназначении -меченый случай, а про действительно самостоятельную разработку. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно открыть документацию и внимательно прочитать ее, обращая внимание на структуру фраз.

Эти изделия не представляют собой какой-то кардинальный прорыв в микроэлектронике, но вполне достойны внимания и точно не имеют аналогов, и речь идет не о переназначенных ногах или (как это популярно в другой стране в рамках программы импортозамещения) переназначении -меченый случай, а про действительно самостоятельную разработку. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно открыть документацию и внимательно прочитать ее, обращая внимание на структуру фраз.

Но есть полупроводниковые изделия этого типа и посложнее. Из последних продуктов очень забавный продукт серии Winbond MK на базе ядра x51, который имеет точное совпадение по ножкам с популярным продуктом Stm8, и при прочих равных стоит на 5 центов меньше оригинала( 20 против 25, кстати последняя цифра очень популярна, тут и TI и STM и MicroChip). Но, хотя у ног полная совместимость, программу вообще надо переделывать. Мне сложно представить уровень рентабельности на рынке, для которого существенно снижение стоимости компонента (единицы) на 5 центов и объемы производства, при которых затраты на новую программу будут оправданы выигрышем , но китайцы наверное понимают что делают.

Но я уверен, что ни я, ни подавляющее большинство читателей этого поста (это уж слишком оптимистично, конечно, ни один из них) не могут составить конкуренцию предпринимателям из Китая. Необходимое пояснение — когда я говорю о невозможности конкуренции, я, конечно же, имею в виду успешную конкуренцию. И тут я вспоминаю высказывания нано-менеджера о возможном соперничестве с яблоком, то есть, например, почти любой из Хабражителей может выйти на ринг, чтобы составить конкуренцию Валуеву, вопрос только в том, сколько из них смогут вернуться из такого кольца.

Но вернемся к теме поста. Вчера увидел на одном ресурсе сообщение о новом продукте (ну вроде новый, разработка 2017) нашего южного соседа и удивился — сначала понравилось, потом чуть меньше. Речь идет о LogicGreen и его единственном продукте — семействе микроконтроллеров LGT8xx, а именно LGT8FX328P. Параметры этого МК как раз и составили приятную часть сюрприза.

На базе ядра ATMEL (нынешний MicroChip), конкретно семейства Mega3288 (конечно, разводка ножек полностью совместима). Но потом становится понятно, что это не клон брендового продукта и он отличается следующими особенностями:

Но потом становится понятно, что это не клон брендового продукта и он отличается следующими особенностями:

0. + полная обратная совместимость по регистрам,

1. + немного быстрее оригинала, максимальная тактовая частота 32 МГц против 20,

2. + немного быстрее оригинала, максимальная скорость достигается при 1,8В питание против 4 МГц,

3. + чуть быстрее оригинала, ряд команд выполняется за 1/2 такта против 2/3,

4. + добавлен второй 16-битный таймер,

5. + количество выходов ШИМ увеличено до 9 против 6,

6. + рабочая частота таймеров до 64 МГц против 20,

7. + уникальный идентификатор устройства,

8. + своя среда разработки с графическим конфигуратором,

9. + добавлен внутренний генератор 32,768кГц,

10. + 12 каналов для 12 бит АЦП против 8*10,

11. + добавлен ЦАП на 10 бит,

12. + добавлен второй компаратор с гистерезисом, выходным фильтром ом и прямым управлением ШИМ,

13.++ добавлен быстрый вычислительный блок, выполняющий умножение 16*16 с 32 накоплениями и лимитом на 1 такт такт (ну как бы в одном, если загрузка операнда занимает 4 такта, а чтение результата еще 4),

14. -EEPROM используется вместо одного из блоков FLASH, там хитрый механизм эмуляции для совместимости,

-EEPROM используется вместо одного из блоков FLASH, там хитрый механизм эмуляции для совместимости,

15. + всякие приятные мелочи, вроде смены фьюзов из программы, опциональные усилители аналоговых сигналов x8/x16/ х32, сильные выходы (80мА) и т.д.

16. = цену лично я точно не знаю (на сайте указано 1,3-2,9, скорее всего юаней), но платы на основе этого МК дороже не продаются на основе оригинала, и даже есть информация о перемаркировке на ATMEGA, а значит не совсем дорого.

Вы спросите, а что в этом такого плохого нет, все хорошо, но мне не понравился один аспект — сайт вышеуказанной компании сделан на совершенно не понятном мне языке, а это не английский. Другой версии нет, ну или я не нашел. Документация к МК доступна для скачивания и выполнена, вероятно, на том же языке, и опять же другой версии нет. Получается, что Китай стал настолько самодостаточным, что даже не хочет продавать очень хорошие товары за границу по очень привлекательной цене? Если так, то нам придется учить еще один иностранный язык, что лично меня совсем не радует, поэтому я собственно об этом и написал.

Описание: Пока мы спали, Алени наконец-то накачалась.

Краткое содержание «Слово о полку Игореве» ❤️

Поэма «Слово о полку Игореве» написана на древнерусском языке неизвестным автором, современником того времени. Он рассказывает о походе русских князей на половцев в 1185 году, о разгроме русского войска. Автор стремится объяснить соотечественникам его мотивы и рассказать о воинской доблести русских воинов.

Главные герои

Игорь — князь Новгород-Северский. Он выступил против половцев, его войско было разбито врагом.

Всеволод — брат Игоря, участвовавший в походе.

Святослав – великий князь киевский, двоюродный брат Игоря и Всеволода, их феодальный глава, опытный полководец, государственный деятель.

Ярославна — жена князя Игоря. Просит силы природы защитить ее мужа от смерти.

Другие персонажи

Овлур — половец, помогающий Игорю сбежать из плена. Мать Овлура была русской. Скрывая почему-то обиду на половцев, Овлур

помогает сбежать из плена Игорю.

Резюме.

Введение

Автор начинает рассказ о походе князя Игоря «за былинные времена сии», следуя историческим, объективным событиям. Он говорит, что не собирается «растекаться мыслями по дереву» — вести повествование в бойкой и витиеватой поэтической манере, как всегда «старый соловей», рассказчик Боян.

Часть 1

Князь Игорь со свитой ждет брата Всеволода, чтобы пойти с ним на половцев.

В день выхода русских войск в поход Игорь посмотрел на солнце и увидел, что оно закрыто тенью. Пренебрегая «знаменем небес» — затмением солнца — и только услыхав его желание «сломать копию на поле Половецком неизвестным», Игорь решает отправиться с воинами на Дон.

На всем пути войско сопровождают дурные приметы: тревожно кричат птицы, разбуженные грозой, воют волки, повсюду слышен «стон и скрежет в

сумерки ночи.

Остановились на ночлег в степи, а на рассвете начали бой с врагом. «Смяло войско половцев язычников», русичи захватили половецких девиц и взяли богатую добычу.

Войско Игоря опять ночевало в степи, а тем временем половецкие ханы Гзак и Кончак «со своей ордой дикой своей» «с криками и воем» шли на бой с дружиной Игоря. Но русские, полные сил, блокировали поля и приготовились отразить натиск. Кровавый цвет рассвета предвещал несчастье.

Отступая на время от образа битвы, автор «Слова» вспоминает историю Руси, сокрушается о том, что «страшные грозные походы» Олега, предка Игоря, «забыли правнуков». В борьбе за власть Олег начал междоусобные войны, принесшие разорение русской земле и смерть.

Много битв повидала тогда Русская земля, говорит автор, но таких, как этот, еще не было.

Битва полка Игоря с половцами была страшна: «Далеко от крови, почернело, поле под ногами дымилось». Два дня русские воины сражались с врагами, третий потерпели поражение. На реке Каяле, у которой было сражение, Игорь и Всеволод попали в плен к половецким ханам.

Сама природа сочувствовала поражению русской армии: печально просела степь, деревья опустили ветки.

Тяжелое время пришло для Русской земли. Много русичей погибло на поле брани, «пали русские жены, рыдая» над смертью своего «милого отрока». Время изобилия прошло, ибо прекратили князья сражения с неприятелем – «недругом», теперь они «малого великого призывают и брат к брату крамолу куют». Используя междоусобицы, со всех сторон нападайте на Россию и врагов.

Беды и скорби открыли князьям Святославичам дорогу в Русскую землю, говорит автор, «на войну поганых разбудили». А вот Святослав, «отец их», недавно, в своем успешном походе на половцев, «не щадил языческих войн», «устрашал их», «обрубил себе мечи», пленил хана Кобяка и «наступил на Степь ногою ». Теперь половцы снова без страха совершали набеги на Русь, одерживая победы.

Часть 2

В Киеве Великому Князю Святославу приснился тревожный, «смутный» сон, объяснения которому у него не было. Собрав бояр, он рассказал им о сновидце и услышал от них толкование сна: в битве с половцами Игорь и Всеволод потерпели поражение.

С грустью и горечью произнес Святослав свое «золотое слово», обращаясь к младшим князьям. Он упрекнул их в том, что они не подослали вовремя врага и «без чести» пролили кровь, решив искать себе славы и не искать помощи у других князей. Сам Святослав «никому гнезда в обиду не даст», сумеет его защитить. В одной беде: «князья не хотят помогать» ему — они заняты борьбой за власть, и ни к чему их сила и военное умение. Поражение Игоря повергло русских половцев на землю, и «русичи закричали под мечом половецким», и ранен Владимир, защищая Переяславль.

Автор продолжает обращение Святослава и призывает князей защищать свою землю.

«Ты и Волга на веслах погребешь, Дон челом зачерпнешь», — обращается он со словами к Всеволоду, а Рюрик и Давид спрашивают, не гибнут ли теперь их полки «от рук воина неведомая земля». Он призывает отомстить «за землю русскую и за раны Игоревы».

Автор Князь Галицкий Ярослав тоже зовет на Русскую землю, ибо у него есть сила, ум, и власть его велика.

А к Мстиславу с храбрым Романом, мысль которого «ум на подвиг устремляется» и под чьи знамёна склонялась «неистовая глава», много противников, автор обращается, но не заканчивает призыв.

Он с горечью возвращается в мыслях к поражению Игоря:

«Но былой славы больше нет с нами».

осадное войско разделило град

, и по Розе в счете нет врага…»

Князей Ингвара и Всеволода и трех Мстиславовичей, князей Волынских зовет «в дальний путь» автор, он не понимает, почему до сих пор не стали защищать Русь.

Говоря о том, что границы родной земли не защищены, создатель «Слова» описывает отчаянную попытку князя Изяслава Полоцкого самостоятельно обезопасить их от внешних врагов. Изяслав погиб на поле боя — никто из русских князей не пришел ему на помощь.

Автор страстно призывает Ярослава и потомков Всеслава прекратить вражду и понять, что в междоусобных войнах все потерпели поражение — в результате «пидоры поссорились с Русью и погнали их на Русь». Продолжая свое представление о губительных последствиях внутренних раздоров для государства, он повествует о судьбе Всеслава, жившего в конце язычества. Всеслав враждовал с разными княжествами, многие поля на Руси «не хорошо засеяли, да русскими костями», но и сам познал много разных бед.

Продолжая свое представление о губительных последствиях внутренних раздоров для государства, он повествует о судьбе Всеслава, жившего в конце язычества. Всеслав враждовал с разными княжествами, многие поля на Руси «не хорошо засеяли, да русскими костями», но и сам познал много разных бед.

Вспоминая прежних и прежних князей, в качестве примера защитника Отечества автор называет старого Владимира, противопоставляя его современникам Рюрику и Давыду, между которыми нет согласия.

Часть 3

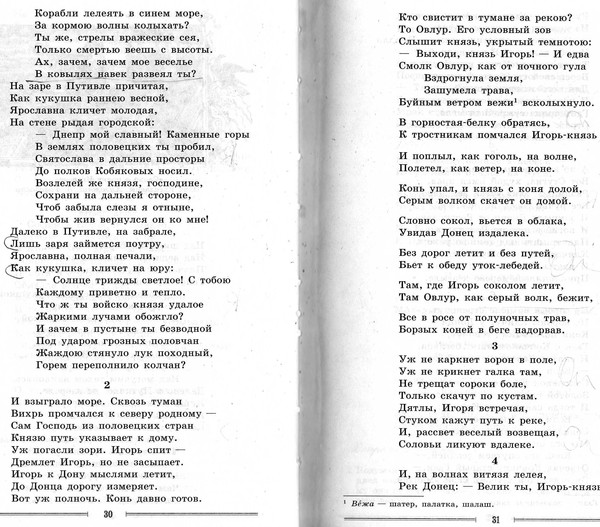

В Путивле Ярославна плачет на городской стене, и голос ее слышен даже на пределах Русской земли, достигает берегов Дуная.

В глубокой печали она обращается ко всем силам природы. Он разговаривает с ветром, говоря, что навсегда развеял ее радость. Рыдая, разговаривая с Днепром, главной русской рекой, просит его: «держись по ту сторону» любимого мужа. Плача, он спрашивает солнце, как могла звезда, с которой «всем тепло и хорошо», отвернуться от войска князя.

Словно услышав мольбы и плач Ярославны, ответила природа. Море затряслось, вихрь понесся к дому Игоря — «сам Господь от стран половецких» указал князю путь домой.

Море затряслось, вихрь понесся к дому Игоря — «сам Господь от стран половецких» указал князю путь домой.

В полночь, когда Игорь не спал, думая о возвращении, он вдруг услышал условный свист. Это половец Овлур, готовя лошадей к побегу, позвал Игоря. Игнорируя Игоря из половецкого плена, «превратившись в горностая-белку», затем «плавал, как гоголь, по волне, летал, как ветер, на коне», а с ним и Овлур. Когда беглецы погнали коней, Игорь прилетел соколом к Донцу, а Овлур побежал серый волк.

Галки, вороны, сороки не кричали в полях и лесах, только пели соловьи, отвлекались, соловьи, а дятлы указывали Игорю правильное направление.

Автор рассказывает о разговоре Игоря с Донцом. Он назвал князя великим и сказал, что своим возвращением из плена Игорь принес много радости Русской земле. Игорь в свою очередь благодарил реку за то, что она приютила его на своих берегах и предупредила об опасности, пока он отдыхал.

Обнаружение исчезновения Игоря, Гзака и Кончака «ищу беглеца». Гзак предложил сбить «золотой стрелой» оставшегося в плену «сокола», сына Игоря, Владимира. Кончак считал, что можно «запутать его девушку», жениться на половчанке. Гзак тоже возражал: «он с девицей в своей башне засохнет», а потом «любая птица на половецком поле нас бить начнет» — опять русичи начнут драться с половцами.

Гзак предложил сбить «золотой стрелой» оставшегося в плену «сокола», сына Игоря, Владимира. Кончак считал, что можно «запутать его девушку», жениться на половчанке. Гзак тоже возражал: «он с девицей в своей башне засохнет», а потом «любая птица на половецком поле нас бить начнет» — опять русичи начнут драться с половцами.

Князь Игорь вернулся из плена. Его возвращение сравнивают с появлением на небе солнца. Ликует земля русская: до Киева доносятся радостные «песни с дальнего Дуная», и Игорь «удалой» ходит по Боричеву подъему к храму Пресвятой Богородицы Пирогощи.

Автор восхваляет князей, принимавших участие в походе, и дружину Игоря.

Заключение

Пришедшее к нам из глубины веков «Слово о полку Игореве» всегда остается современным. Автор пытается донести до читателя основные мысли своего произведения – любовь к родному краю, призыв к единству страны, преклонение перед мужеством защитников Отечества

Этот краткий пересказ «Слова о полку Игореве» передает ключевые моменты описываемых автором событий, а ознакомиться с особенностями их образного изложения можно, ознакомившись с полным текстом произведения.