Писарев: теория «реализма» и литературная критика

1

Писарев погиб трагически – утонул на Балтике 4 июля 1868 года, не дожив до 28 лет.

Он и жил трагически: из девяти лет журнального труда – в годы сотрудничества в «Рассвете», потом в «Русском слове» и, наконец, в некрасовских «Отечественных записках» – половину провел в одиночке в Петропавловской крепости. Кстати, годы пребывания в крепости были затянувшейся «болдинской осенью» Писарева – в эту пору он и стал «пророком молодого поколения» (Шелгунов), который пришел на смену столь же рано погибшему Добролюбову и осужденному на каторгу Чернышевскому.

В нашем представлении Писарев – современник этих двух выдающихся шестидесятников. Начало его творческой деятельности в благосветловском «Русском слове» – 1861 год, время зенита славы и влияния Чернышевского и Добролюбова. За считанные месяцы к июлю 1862 года, времени его ареста, вчерашний студент Петербургского университета проделал феноменально быстрый идейный и творческий путь. За эти месяцы, по свидетельству близко знавшего его Шелгунова, «в Писареве свершилась глубокая и сильная внутренняя работа и полная перестройка понятий, которая при его страстности принимала чуть ли не горячечный характер. Это был целый громадный внутренний переворот, справиться с которым мог только очень сильный ум, способный глядеть лишь вперед и расставаться без жалости с тем, что оставлял он назади» 1.

За эти месяцы, по свидетельству близко знавшего его Шелгунова, «в Писареве свершилась глубокая и сильная внутренняя работа и полная перестройка понятий, которая при его страстности принимала чуть ли не горячечный характер. Это был целый громадный внутренний переворот, справиться с которым мог только очень сильный ум, способный глядеть лишь вперед и расставаться без жалости с тем, что оставлял он назади» 1.

Это были ни на минуту не прекращающиеся внутренние поиски, обусловленные новыми задачами, которые ставила перед ним действительность, напряженность работы мысли, не останавливающейся ни перед какими святынями, ни перед какими авторитетами в постижении ответа на один, центральный, главенствующий вопрос – о счастье народном.

«Исходной точкою всех его воззрений на окружающие явления была неограниченная, фаталистическая вера в разум, – говорил о Писареве издатель его сочинений Ф. Павленков. – Разум был его религией. Перед мыслью он благоговел, только за ней одной он и признавал силу, прочность и будущность… Ум прежде всего! В этих трех словах, часто повторяемых покойным, – весь Писарев со всеми его достоинствами и недостатками» 2.

Природная смелость и сила писаревского ума, помноженные на неограниченную, фаталистическую веру в разум, заставляли его постоянно поверять крепость не только чужих, но и своих взглядов. Если брать статьи Писарева вне контекста его внутреннего развития, обнаружатся такие противоречия в его воззрениях, противоречия не только с самим собой, но и с нашими привычными представлениями о революционно-демократической идеологии- той эпохи, ни понять, ни объяснить которые невозможно.

Писарев, как, может быть, никто другой из шестидесятников, требует в подходе к себе вдумчивого и точного историзма, той диалектики, которая не просто учитывала бы стремительность его внутренних превращений, но и связывала их со столь же бурным изменением действительности 60-х годов. Только в этом случае будет постигнута «тайна» Писарева, которая до сих пор заставляет историков литературы и социологии спорить о нем. Мы до сих пор как бы не можем простить Писареву (только ли Писареву?) его яркой индивидуальности, резкого своеобразия и то старательно «причесываем» его «под» Чернышевского, то отлучаем его от революционной демократии вообще.

Не так давно А. Лебедев в статье «Судьба великого наследия» («Новый мир», 1967, N 12) справедливо писал о том, что в историко-литературной науке все еще живут порой «тени», подменяющие реальные, живые характеры тех или иных революционно-демократических деятелей. К сожалению, под влиянием подобного «мифотворчества» во власти «теней» оказался в какой-то степени и сам Лебедев. Потому что одним из распространеннейших мифов в отношении русской революционной демократии является этакий «элитный» взгляд на революционных демократов, антиисторическое представление об этом драматичнейшем, противоречивом социальном движении как некоем «рыцарском ордене», достойном объединять в своих рядах только «избранных». Существуют и нормативы, по которым те или иные исторические деятели «зачисляются» в рыцарский орден, именуемый русской революционной демократией: система взглядов Чернышевского, Добролюбова и, с некоторых пор, с большими «допусками», Герцена. Что укладывается в это прокрустово ложе, то истинно, все остальное – от лукавого.

Мы еще до сих пор никак не можем избавиться от искуса не столько исследовать наших предшественников, сколько вершить над ними суд, и судить их не тем временем, в котором и ради которого они жили, но современными представлениями о нем.

А. Лебедев, который один из разделов своей статьи посвятил моей работе «Варфоломей Зайцев – революционный критик и публицист» («Вопросы литературы», 1966, N 3), приводит полный реестр «грехопадений» этого сподвижника Писарева: отрицание искусства, вульгарный материализм, «бланкизм», увлечение Шопенгауэром и даже… «расистские выступления». Он делает это в основном на материале моей же статьи, – правда, своеобразно «заостряя» ее, уличая В. Зайцева не только в истинных, но и в несуществующих «грехах», – скажем, в «горячем интересе Зайцева к революционному авантюризму Лассаля» (в применении к Лассалю скорей можно говорить не о «революционном авантюризме», но об оппортунистическом реформизме, чего Зайцев не принимал всей душой).

Однако не в этом суть. В отношении «грехов» В. Зайцева, за малыми исключениями, которые я отношу за счет увлечения в споре, мы с А. Лебедевым не расходимся. Не оспаривает А. Лебедев и центральное положение моей статьи о том, что для Зайцева был характерен «не реформизм, но, напротив, тоска по революции, – в условиях, когда даже намека на революционный подъем масс нет».

В отношении «грехов» В. Зайцева, за малыми исключениями, которые я отношу за счет увлечения в споре, мы с А. Лебедевым не расходимся. Не оспаривает А. Лебедев и центральное положение моей статьи о том, что для Зайцева был характерен «не реформизм, но, напротив, тоска по революции, – в условиях, когда даже намека на революционный подъем масс нет».

Спор о другом. А. Лебедев шокирован: как же можно человека с этой и другими «ограниченностями», с креном к «бланкизму», «анархизму», с «отрицанием искусства» и прочими смертными грехами «возвысить» (слово А. Лебедева) до такой степени, чтобы «зачислить» его в «революционные демократы»?

«Что же, в собственном своем мировоззрении Зайцев, стало быть, как-то примирял демократизм и революционность, с одной стороны, с отрицанием искусства – с другой?.. – растерянно спрашивает А. Лебедев. – Можно, значит, быть истинным революционером и демократом и в то же самое время искренне желать ликвидировать искусство?..» (Курсив мой. – Ф. К.)

К.)

Как известно, отрицание искусства было свойственно не одному Зайцеву, но и Писареву. Вот почему сомнение А. Лебедева: «Но только, может быть, не революционным демократом на манер Чернышевского, Герцена или Добролюбова был Зайцев?.. Не прощупывается ли во всем облике Зайцева какая-то принципиально отличная от революционно-демократической традиция, пусть и не буржуазно-реформистская?» – можно отнести в известной степени к ним обоим.

Сомнение это высказывалось неоднократно, – был даже найден и термин, «принципиально» отделяющий публицистов «Русского слова» с Писаревым во главе от революционно-демократической традиции, – «буржуазные радикалы». И питалось это сомнение антиисторическим, упрощенным толкованием не только творчества Писарева и его товарищей но журналу3, но и того сложнейшего явления в истории русского и не только русского освободительного движения, которое именуется революционной демократией.

Такое внеисторическое, упрощенное толкование проявилось и в статье А. Лебедева, который вводит понятие «истинного» революционного демократизма, уточняя, что таковым может считаться лишь система воззрений «на манер Чернышевского, Герцена и Добролюбова». Как же быть в таком случае не только с Писаревым или Варфоломеем Зайцевым – чьи воззрения, конечно же, не были на уровне воззрений Чернышевского, – но и с такими, скажем, фигурами, как Ткачев, Лавров, народовольцы в целом? Их «манер» мышления, их социологические системы в еще большей степени отличались от теоретических концепций Чернышевского и Добролюбова и очень разнились между собой. Считать ли их «истинными» революционными демократами или придерживаться привычной метафизической точки зрения, противопоставлявшей революционный демократизм 60-х годов народничеству 70-х?

Лебедева, который вводит понятие «истинного» революционного демократизма, уточняя, что таковым может считаться лишь система воззрений «на манер Чернышевского, Герцена и Добролюбова». Как же быть в таком случае не только с Писаревым или Варфоломеем Зайцевым – чьи воззрения, конечно же, не были на уровне воззрений Чернышевского, – но и с такими, скажем, фигурами, как Ткачев, Лавров, народовольцы в целом? Их «манер» мышления, их социологические системы в еще большей степени отличались от теоретических концепций Чернышевского и Добролюбова и очень разнились между собой. Считать ли их «истинными» революционными демократами или придерживаться привычной метафизической точки зрения, противопоставлявшей революционный демократизм 60-х годов народничеству 70-х?

В действительности революционные демократы – не каста избранных, не почетный титул, присваиваемый за «истинность» воззрений, но чрезвычайно сложное, объемное общественное движение, целая полоса, этап в истории русской общественной мысли второй половины XIX века. Мировоззрение Чернышевского и Добролюбова было истоком и одновременно вершиной революционно-демократической идеологии в России.

Мировоззрение Чернышевского и Добролюбова было истоком и одновременно вершиной революционно-демократической идеологии в России.

Формы революционно-демократической идеологии не были статичными, они менялись в зависимости от исторической ситуации, – увы! – далеко не всегда сохранил ту «истинность», которая была свойственна истоку и вершине – миросозерцанию Чернышевского. Скажем, в народничестве 70-х годов, – они испытывали все возрастающее влияние механистического материализма, позитивизма и субъективной социологии, утрачивая цельность и высоту философского материализма и объективной философии истории, свойственных классикам демократической мысли.

Тому есть объективная причина.

Высшая точка подъема крестьянской революционности в России – время первой половины 60-х годов – совпала и с вершиной в развитии революционно-демократической мысли – деятельностью Чернышевского и Добролюбова.

Случайно ли это?..

Очевидно, не только природная одаренность и талант, но святая вера в близкую народную революцию, то есть максимум совпадения между идеалом и действительностью, предопределили как глубокий исторический оптимизм этих великих шестидесятников, так и концептуальную цельность, последовательность и чистоту их теорий, невозможную, недосягаемую для их продолжателей и последователей. И опять-таки не в силу их личной ограниченности: после того, как первая революционная ситуация в России потерпела крах под одновременным воздействием репрессий и реформ, послуживших своеобразным отводным клапаном, крестьянская революционность резко пошла на спад и никогда уже на протяжении XIX века не поднялась до критической точки 1859 – 1861 годов. Все увеличивался разрыв между идеалом и действительностью, все мучительнее были попытки сопряжения теории и практики, все обнаженнее ощущался трагизм положения русской революционной демократии, выявившийся окончательно в том взрыве героизма, самоотвержения, отчаяния, который завершился 1 марта 1881 года.

И опять-таки не в силу их личной ограниченности: после того, как первая революционная ситуация в России потерпела крах под одновременным воздействием репрессий и реформ, послуживших своеобразным отводным клапаном, крестьянская революционность резко пошла на спад и никогда уже на протяжении XIX века не поднялась до критической точки 1859 – 1861 годов. Все увеличивался разрыв между идеалом и действительностью, все мучительнее были попытки сопряжения теории и практики, все обнаженнее ощущался трагизм положения русской революционной демократии, выявившийся окончательно в том взрыве героизма, самоотвержения, отчаяния, который завершился 1 марта 1881 года.

Вправе ли мы, размышляя о противоречивых идейных исканиях представителей русской революционной демократии 60 – 70-х годов, в том числе Писарева, игнорировать это решающее обстоятельство? О значении его для революционных демократов можно судить по письму Н. Серно-Соловьевича, написанному им Герцену и Огареву в 1864 году: «На общее положение взгляд несколько изменился. Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому – придти в уныние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже – и приняться вбивать сваи» 4.

Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому – придти в уныние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя на фундаменте, а не на последнем этаже – и приняться вбивать сваи» 4.

«Сваи» вбивали по-разному – в зависимости от понимания, как укрепить «трясину», что необходимо, чтобы разбудить народ и поднять на революцию, причем исходным пунктом, теоретической основой для осмысления новой исторической ситуации была рационалистическая, просветительская философия истории, в различных ее вариантах общая для русской революционной демократии.

Ведь, собственно говоря, и «теория реализма» Писарева, и «бланкизм» Зайцева, а потом – Ткачева, и концепция «глуповцев» Салтыкова-Щедрина, и «критически мыслящие личности» Лаврова, при всей разнородности этих явлений, были не чем иным, как реакцией на «болотистость» почвы, на отсутствие реальных условий для народной, крестьянской революции в России.

В течение десятилетий русские революционные демократы бились над неразрешимой задачей: как поднять массы на революцию? Неразрешимой потому, что революционность крестьянства была революционностью особого рода. Без руководства буржуазии или пролетариата оно не в силах было подняться на организованные и сознательные действия и было способно «только на «бунты» 5. Даже в период наибольшего революционного подъема – в 1859 – 1861 годы – «народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли» 6.

Движение русской революционной демократии уже изначально было чревато трагедией, пусть и не всегда осознаваемой идеологами. Ибо трагическая коллизия, по Энгельсу, и заключается в столкновении «между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления» 7 (тоже историческая закономерность). Столкновение этих двух необходимостей дает трагизм положения.

Столкновение этих двух необходимостей дает трагизм положения.

Предчувствие, предощущение противоречивого положения русский революционной демократии было уже у Чернышевского.

«Не имеешь духа объяснить свою неудачу настоящей ее причиною и стараешься найти для неуспеха мелочные объяснения в маловажных, случайных обстоятельствах, изменить которые легче, чем изменить свой образ действий», – писал Чернышевский в 1862 году, когда стал очевидным начавшийся спад крестьянских волнений. Уже следующий, 1863 год принес Чернышевскому трагически-ясное и полное осознание «настоящей» причины неудачи. «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы», – в таких, полных горечи и отчаяния словах прорвалась тоска Чернышевского, обусловленная, но словам Ленина, «отсутствием революционности в массах великорусского населения» 8.

Писарев – современник и сподвижник Чернышевского, – это общеизвестно. Но – не совсем точно. Писарев принадлежал и выразил своим творчеством иную, более позднюю эпоху, чем Чернышевский и Добролюбов, – эпоху второй половины 60-х годов. Еще точнее: Писарев – фигура «переходная»; в его мировоззрении с предельной выразительностью выявился тот момент в развитии революционно-демократического самосознания, когда впервые обнаружилось несоответствие классических концепций крестьянской демократии, выработанных в условиях революционной ситуации, тягостным обстоятельствам реальной жизни.

Еще точнее: Писарев – фигура «переходная»; в его мировоззрении с предельной выразительностью выявился тот момент в развитии революционно-демократического самосознания, когда впервые обнаружилось несоответствие классических концепций крестьянской демократии, выработанных в условиях революционной ситуации, тягостным обстоятельствам реальной жизни.

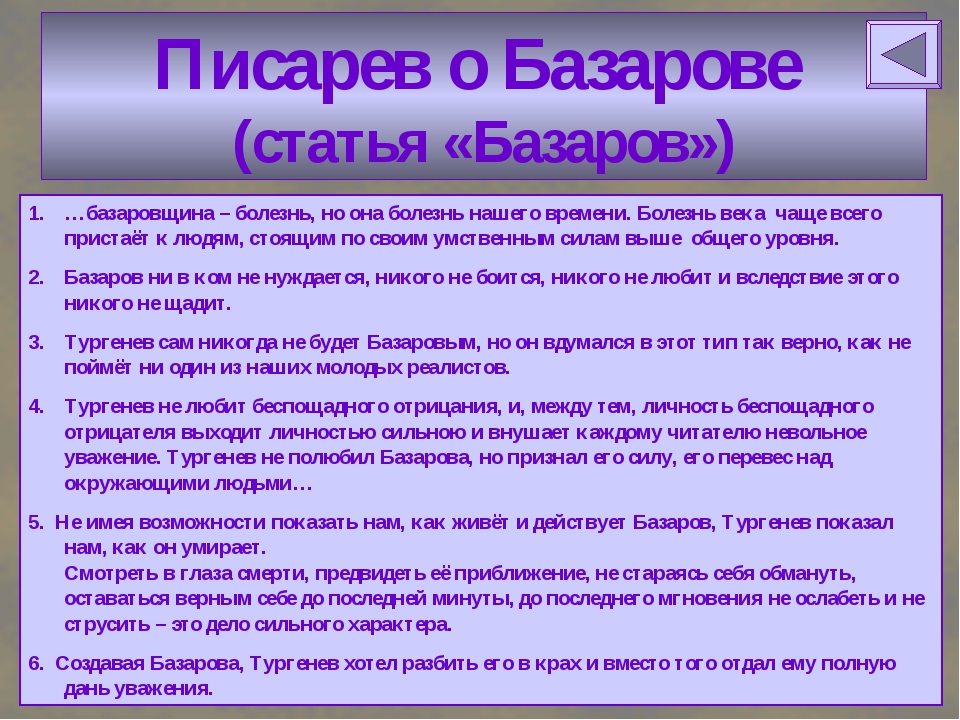

Начало идейного формирования Писарева – немногие месяцы 1861 – начала 1862 года – пришлось на время «бури и натиска»»святых» (Чехов) 60-х годов, наполненное исступленным ожиданием и подготовкой революционного взрыва. «Схоластика XIX века» (май, сентябрь 1861 года), «Меттерних» (сентябрь, ноябрь 1861 года), «Московские мыслители» (январь 1862 года), «Русский Дон-Кихот» (февраль 1862 года), «Базаров» (март 1862 года), «Бедная русская мысль» (апрель-май 1862 года), наконец, прокламация о Шедо-Ферроти, за которую Писарев и оказался в крепости, – вот вехи его стремительного сближения с лагерем Чернышевского и Добролюбова, путь становления революционера и демократа.

«Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы, при теперешнем положении дел, не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла» 9, – писал он в прокламации о Шедо-Ферроти в июне 1862 года. Жажду революции, которая низвергнула бы царствующее зло и изменила политический и общественный строй, Писарев пронес через всю свою жизнь. Революционно-демократическая основа убеждений Писарева оставалась неизменной при всех противоречиях его последующей эволюции, – менялись представления о реальных путях коренного преобразования общества. Первоосновой же мировоззрения Писарева всегда был один и тот же неотвязный, изматывающий душу вопрос – о «голодных и раздетых людях». «Вне этого вопроса», утверждал Писарев, нет «решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

И решить этот вопрос, по убеждению Писарева, могут только сами «работники», сами «голодные и раздетые люди», то есть народные массы. Эту мысль он проводил и в статье «Бедная русская мысль» (1862), и в «Исторических эскизах» (1864), и в «Исторических идеях Огюста Конта» (1865), и в своем завещании – статье «Французский крестьянин в 1789 году» (1868).

Эту мысль он проводил и в статье «Бедная русская мысль» (1862), и в «Исторических эскизах» (1864), и в «Исторических идеях Огюста Конта» (1865), и в своем завещании – статье «Французский крестьянин в 1789 году» (1868).

Трагедия России той поры, трагедия революционной идеи, впервые с полной ясностью осознанная именно Писаревым, и заключалась в том, что народные, то есть крестьянские, массы не были способны на сознательную, широкую революционную борьбу за коренное изменение условий своего существования.

Так же как и у Чернышевского, а точнее – еще в большей мере, чем у Чернышевского, сомнения в революционной активности крестьянских масс прорываются у Писарева уже в 1862 году. В те весенние месяцы 1862 года, когда он писал роковое для его личной судьбы воззвание, Писарев с горечью признавался в этих мучивших его сомнениях в готовности народа на революцию: «Проснулся ли он теперь, просыпается ли, спит ли по-прежнему, – мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем» 10.

Но сомнения критика в революционных возможностях народа не только не препятствовали открытому воззванию к немедленной революции, а, наоборот, понуждали к этому Писарева. Сомнения не исключали надежд на возможный революционный взрыв.

1863 год убил эту надежду. Сомнения в революционных возможностях крестьянства, в его готовности к активным действиям переросли в горестную уверенность. Еще в мае 1862 года Писарев, предчувствовавший возможную неудачу, писал, что исторический период, когда народ пассивен и не может «жить своим умом, наводит на нас тоску и досаду». Уже в первых номерах возобновленного в 1863 году после цензурного приостановления «Русского слова» этот мотив звучит с трагической резкостью. Предвосхищая цитировавшиеся выше знаменитые слова Чернышевского, журнал клеймит гнусную черту «рабьего чувства», «рабской преданности» своим господам, воспитанных в народе веками крепостного права.

Начиналась новая, очень трудная для революционной демократии полоса в развитии русского освободительного движения, полоса реакции и резко обнаружившегося спада революционной волны. Трудность ситуации усугублялась тем, что во главе движения не было уже ни Чернышевского, ни Добролюбова, чей идейный и нравственный авторитет мог бы, возможно, сохранить цельность, монолитность революционных рядов в трудных условиях отступления и выработки нового «образа действий». Русская революционная демократия тяжело пережила это время крушения надежд, переоценки ценностей, заплатив, в частности, и тем знаменитым «расколом в нигилистах», по поводу которого так ликовали ее многочисленные противники.

Трудность ситуации усугублялась тем, что во главе движения не было уже ни Чернышевского, ни Добролюбова, чей идейный и нравственный авторитет мог бы, возможно, сохранить цельность, монолитность революционных рядов в трудных условиях отступления и выработки нового «образа действий». Русская революционная демократия тяжело пережила это время крушения надежд, переоценки ценностей, заплатив, в частности, и тем знаменитым «расколом в нигилистах», по поводу которого так ликовали ее многочисленные противники.

Именно этому, трудному, трагедийному времени и принадлежит Писарев.

- Н. В. Шелгунов, Воспоминания, ГИЗ, М. – Л. 1923, стр. 189.[↩]

- Ф. Павленков, Д. И. Писареву (некролог), «Русская литература», 1959, N 2, стр. 207.[↩]

- См. работы Е. Ярославского, Б. Козьмина, Л. Плоткина, Ю. Сорокина, С. Конкина, споривших с такой тонкой зрения на Писарева.[↩]

- «Литературное наследство», т. 62, стр. 560.[↩]

- В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 20, стр. 141.

[↩]

[↩] - Там же, стр. 140.[↩]

- К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 29, стр. 495.[↩]

- В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 107.[↩]

- Д. И. Писарев, Сочинения в четырех томах, т. 2, Гослитиздат, М. 1955, стр. 125. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.[↩]

- »Русское слово», 1862, N 4, раздел II, стр. 44. В дальнейшем ссылки на журнал «Русское слово» даются в тексте. [↩]

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.

Писарев реалисты

Д. И. Писарев

Реалисты

Д. И. Писарев. Литературная критика в трех томах

Том второй

Статьи 1864-1865 гг.

Л., «Художественная литература», 1981

Составление, подготовка текста и

примечания Ю. С. Сорокина

С. Сорокина

OCR Бычков М.Н.

(Посвящается моему лучшему другу —

моей матери В. Д. Писаревой)

I

Мне кажется, что в русском обществе

начинает выработываться в настоящее

время совершенно самостоятельное

направление мысли. Я не думаю, чтобы это

направление было совершенно ново и

вполне оригинально: оно непременно

обусловливается тем, что было до него,

и тем, что его окружает; оно непременно

заимствует с различных сторон то, что

соответствует его потребностям; в этом

отношении оно, разумеется, подходит

вполне под тот общий естественный закон,

что в природе ничто не возникает из

ничего. Но самостоятельность этого

возникающего направления заключается

в том, что оно находится в самой неразрывной

связи с действительными потребностями

нашего общества. Это направление создано

этими потребностями и только благодаря

им существует и понемногу развивается.

Теперь, по-видимому,

дело пошло иначе. Мы теперь выписываем

больше, чем когда бы то ни было; мы

переводим столько книг, сколько не

переводили никогда; но мы теперь знаем,

что делаем, и можем дать себе отчет,

почему мы берем именно это, а не другое.

Теперь, по-видимому,

дело пошло иначе. Мы теперь выписываем

больше, чем когда бы то ни было; мы

переводим столько книг, сколько не

переводили никогда; но мы теперь знаем,

что делаем, и можем дать себе отчет,

почему мы берем именно это, а не другое. После окончания Крымской войны родилась

и быстро выросла наша обличительная

литература. Она была очень слаба и

ничтожна, и даже очень близорука, но ее

рождение было явлением совершенно

естественным и вполне органическим.

Удар вызвал ощущение боли, и вслед за

тем явилось желание отделаться от этой

боли. Обличение направилось, конечно,

на те стороны нашей жизни, которые всем

мозолили глаза, и, между прочим, наше

негодование обрушилось на мелкое

чиновничество; но такие обличительные

подвиги, конечно, не могли нас удовлетворить,

и мы скоро поняли, что они, во-первых,

бесплодны, а во-вторых, несправедливы

и даже бессмысленны. Прежде всего явилось

в отпор обличительному бешенству то

простое соображение, что мелкому

чиновнику хочется есть и что за это

естественное желание не совсем

основательно считать его извергом рода

человеческого.

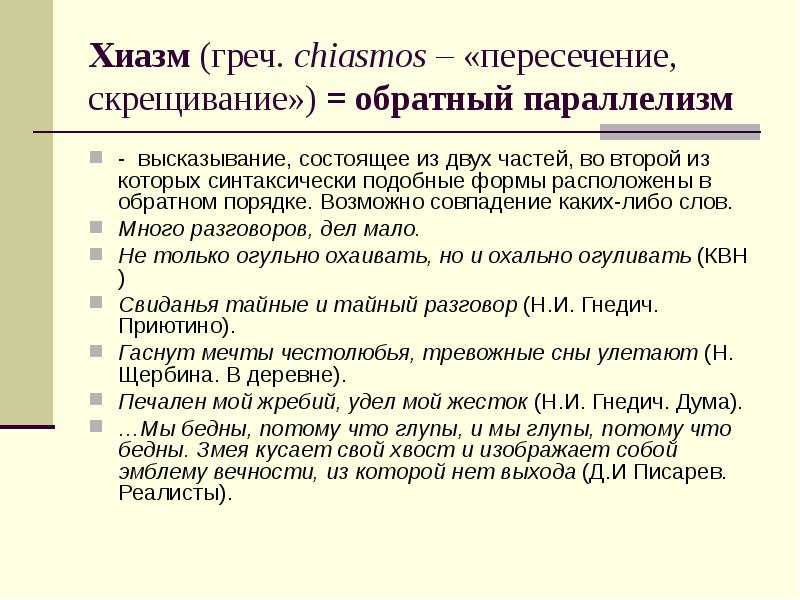

Мы бедны — это

значит, что у нас, сравнительно с общим

числом жителей, мало хлеба, мало мяса,

мало сукна, мало полотна, мало платья,

обуви, белья, человеческих жилищ, удобной

мебели, хороших земледельческих и

ремесленных орудий, словом, всех продуктов

труда, необходимых для поддержания

жизни и для продолжения производительной

деятельности. Мы глупы — это значит, что

огромное большинство наших мозгов

находится почти в полном бездействии

и что, может быть, одна десятитысячная

часть наличных мозгов работает кое-как

и вырабатывает в двадцать раз меньше

дельных мыслей, чем сколько она могла

бы выработать при нормальной и нисколько

не изнурительной деятельности. Обижаться

тут, конечно, нечем; когда человек спит,

он не может работать умом; когда Иван

Сидорович ремизит Степана Парамоновича

за зеленым сукном, он не может работать

умом. Словом, только те и не работают,

кто, по своему теперешнему положению,

не в состоянии работать. Кто может, тот

работает, но кое-как, потому что потребность

на эту работу слаба, и потому самый

страстный актер будет холоден и вял,

когда ему придется играть перед пустым

партером.

Мы бедны — это

значит, что у нас, сравнительно с общим

числом жителей, мало хлеба, мало мяса,

мало сукна, мало полотна, мало платья,

обуви, белья, человеческих жилищ, удобной

мебели, хороших земледельческих и

ремесленных орудий, словом, всех продуктов

труда, необходимых для поддержания

жизни и для продолжения производительной

деятельности. Мы глупы — это значит, что

огромное большинство наших мозгов

находится почти в полном бездействии

и что, может быть, одна десятитысячная

часть наличных мозгов работает кое-как

и вырабатывает в двадцать раз меньше

дельных мыслей, чем сколько она могла

бы выработать при нормальной и нисколько

не изнурительной деятельности. Обижаться

тут, конечно, нечем; когда человек спит,

он не может работать умом; когда Иван

Сидорович ремизит Степана Парамоновича

за зеленым сукном, он не может работать

умом. Словом, только те и не работают,

кто, по своему теперешнему положению,

не в состоянии работать. Кто может, тот

работает, но кое-как, потому что потребность

на эту работу слаба, и потому самый

страстный актер будет холоден и вял,

когда ему придется играть перед пустым

партером.

II

Экономия умственных сил есть не что

иное, как строгий и последовательный

реализм. «Природа — не храм, а мастерская,

— говорит Базаров. — И человек в ней

работник» 4. Рахметов видится только

с теми людьми, с которыми ему «нужно»

видеться, он читает только те книги,

которые ему «нужно» прочесть, он

даже ест только ту пищу, которую ему

«нужно» есть для того, чтобы

поддерживать в себе физическую силу; а

поддерживает он эту силу также потому,

что это кажется ему «нужным», то

есть потому, что это находится в связи

с общею целью его жизни. Особенность

Рахметова состоит исключительно в том,

что он менее других честных и умных

людей нуждается в отдыхе; можно сказать,

что он отдыхает только тогда, когда

спит. Вся остальная часть его жизни

проходит за работой, и вся эта работа

клонится только к одной цели: уменьшить

массу человеческих страданий и увеличить

массу человеческих наслаждений. К этой

цели клонились всегда, сознательно и

бессознательно, прямо или косвенно, все

усилия всех умных и честных людей, всех

мыслителей и изобретателей. Чем

сознательнее и прямее деятельность

человека направлялась к этой цели, тем

значительнее была масса принесенной

им пользы; но, к сожалению, нервная

система человека так устроена, что она

не может долго сосредоточивать свои

силы на одной точке.

Чем

сознательнее и прямее деятельность

человека направлялась к этой цели, тем

значительнее была масса принесенной

им пользы; но, к сожалению, нервная

система человека так устроена, что она

не может долго сосредоточивать свои

силы на одной точке.

III

Наших реалистов упрекают давно, и часто и сильно, в том, что они не понимают и не уважают искусства. Упрек в непонимании несправедлив; а что они не уважают искусства — это верно. Наши реалисты, как люди молодые и не вполне установившиеся, до сих пор еще не определили с достаточною ясностью свои отношения к искусству. Реальное направление нашей литературы вообще находится теперь в переходной поре: оно перестало быть смутным инстинктом, но не сделалось еще строгим и отчетливо сознательным убеждением.

Само собою разумеется, что такие колебания

вредят реальному направлению литературы,

ободряют его противников и дают им повод

говорить поучительным и покровительственным

тоном разные «жалкие слова» 7 на ту

печальную тему, что «молодо-зелено»

и что все нападки мальчишек 8 на искусство

и на науку происходят только от нежелания

учиться и от ребяческой наклонности ко

всякому озорству. Все уступки реалистов

обращаются, таким образом, не только

против их общего дела, но даже против

их отдельных личностей. Эти уступки и

колебания безусловно вредны; но они в

то же время могут служить нам превосходным

доказательством той истины, что наш

теперешний литературный реализм не

выписан из-за границы в готовом виде, а

формируется у нас дома. У нас нет готовой

системы, из которой мы могли бы брать

для нашей защиты сильные аргументы,

придуманные каким-нибудь заграничным

учителем; мы в этом отношении не похожи

на гегелистов прошлого поколения; нам

приходится приготовлять каждый аргумент

своими домашними средствами; оттого

дело идет у нас не очень прытко, оттого

мы иногда пятимся и провираемся, но это

еще ничего не значит.

Само собою разумеется, что такие колебания

вредят реальному направлению литературы,

ободряют его противников и дают им повод

говорить поучительным и покровительственным

тоном разные «жалкие слова» 7 на ту

печальную тему, что «молодо-зелено»

и что все нападки мальчишек 8 на искусство

и на науку происходят только от нежелания

учиться и от ребяческой наклонности ко

всякому озорству. Все уступки реалистов

обращаются, таким образом, не только

против их общего дела, но даже против

их отдельных личностей. Эти уступки и

колебания безусловно вредны; но они в

то же время могут служить нам превосходным

доказательством той истины, что наш

теперешний литературный реализм не

выписан из-за границы в готовом виде, а

формируется у нас дома. У нас нет готовой

системы, из которой мы могли бы брать

для нашей защиты сильные аргументы,

придуманные каким-нибудь заграничным

учителем; мы в этом отношении не похожи

на гегелистов прошлого поколения; нам

приходится приготовлять каждый аргумент

своими домашними средствами; оттого

дело идет у нас не очень прытко, оттого

мы иногда пятимся и провираемся, но это

еще ничего не значит. Но конфузиться

все-таки не годится, а уже сделанные

ошибки в подобном роде следует исправлять

для того, чтобы на будущее время

обнаруживать, при столкновениях с

литературными противниками, больше

достоинства, стойкости и сознательности.

Года два тому назад наши литературные

реалисты сильно опростоволосились, и

этот случай так интересен и поучителен,

что о нем стоит поговорить подробно,

для того чтобы определить разумные

отношения настоящего литературного

реализма к вопросу об искусстве.

Но конфузиться

все-таки не годится, а уже сделанные

ошибки в подобном роде следует исправлять

для того, чтобы на будущее время

обнаруживать, при столкновениях с

литературными противниками, больше

достоинства, стойкости и сознательности.

Года два тому назад наши литературные

реалисты сильно опростоволосились, и

этот случай так интересен и поучителен,

что о нем стоит поговорить подробно,

для того чтобы определить разумные

отношения настоящего литературного

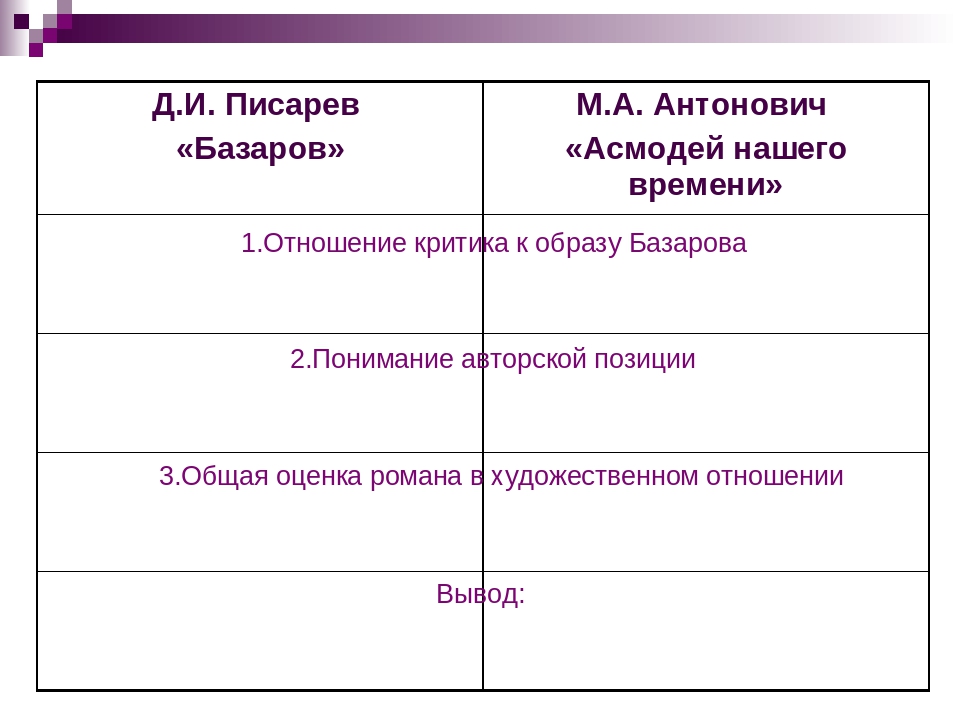

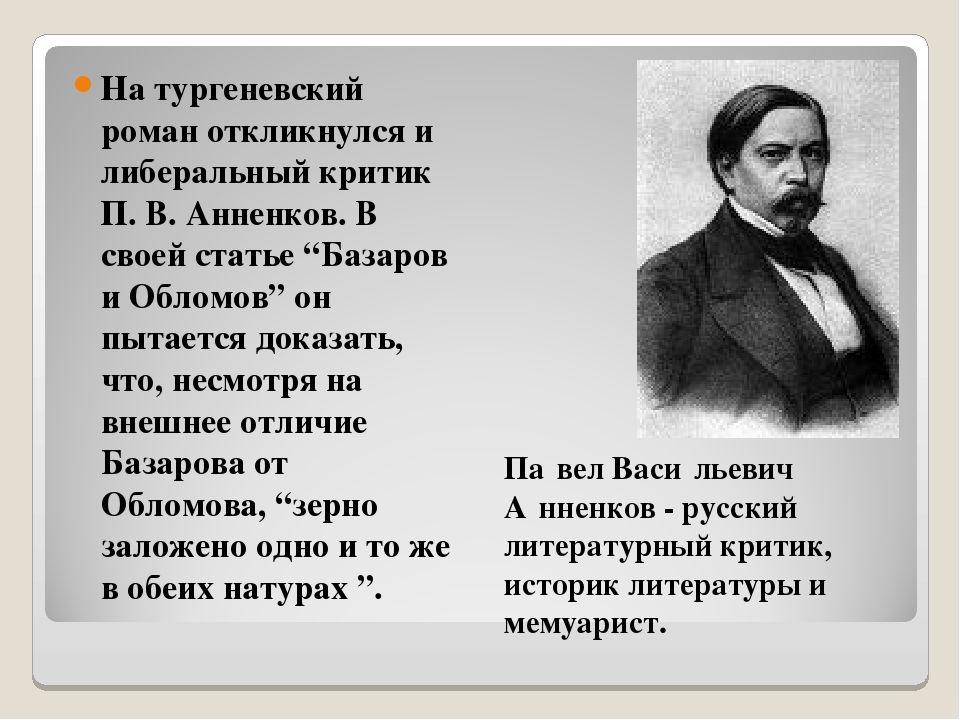

реализма к вопросу об искусстве. Действие происходит в 1862 году. В

февральской книжке «Русского вестника»

появляется роман Тургенева «Отцы и

дети». Роман этот, очевидно, составляет

вопрос и вызов, обращенный к молодому

поколению старшею частью общества. Один

из лучших людей старшего поколения,

Тургенев, писатель честный, написавший

и напечатавший «Записки охотника»

задолго до уничтожения крепостного

права, Тургенев, говорю я, обращается к

молодому поколению и громко предлагает

ему вопрос: «Что вы за люди? Я вас не

понимаю, я вам не могу и не умею

сочувствовать. Вот что я успел подметить.

Объясните мне это явление». Таков

настоящий смысл романа. Этот откровенный

и честный вопрос пришелся как нельзя

более вовремя. Его предлагала вместе с

Тургеневым вся старшая половина читающей

России. Этот вызов на объяснение

невозможно было отвергнуть. Отвечать

на него литературе было необходимо. —

Это было бы превосходно, если бы каждая

идея, проводимая мыслящими людьми,

проникала в общество, перерабатывалась

в нем и потом возвращалась бы назад к

литераторам в отраженном виде для

поверки и поправки. Тогда умственная

работа закипела бы очень быстро, и всякие

недоразумения между литературою и

обществом оканчивались бы вполне

удовлетворительными объяснениями.

Дурна или хороша была тенденция

тургеневского романа — это все равно;

для литературных реалистов этот роман

был во всяком случае драгоценным

известием о судьбе их идеи и еще более

драгоценным поводом к обстоятельному

объяснению с читающею публикою. Но надо

было именно говорить со всем русским

обществом, а не с личностью Тургенева

и, уж во всяком случае, не с литературною

партиею «Русского вестника».

Вот что я успел подметить.

Объясните мне это явление». Таков

настоящий смысл романа. Этот откровенный

и честный вопрос пришелся как нельзя

более вовремя. Его предлагала вместе с

Тургеневым вся старшая половина читающей

России. Этот вызов на объяснение

невозможно было отвергнуть. Отвечать

на него литературе было необходимо. —

Это было бы превосходно, если бы каждая

идея, проводимая мыслящими людьми,

проникала в общество, перерабатывалась

в нем и потом возвращалась бы назад к

литераторам в отраженном виде для

поверки и поправки. Тогда умственная

работа закипела бы очень быстро, и всякие

недоразумения между литературою и

обществом оканчивались бы вполне

удовлетворительными объяснениями.

Дурна или хороша была тенденция

тургеневского романа — это все равно;

для литературных реалистов этот роман

был во всяком случае драгоценным

известием о судьбе их идеи и еще более

драгоценным поводом к обстоятельному

объяснению с читающею публикою. Но надо

было именно говорить со всем русским

обществом, а не с личностью Тургенева

и, уж во всяком случае, не с литературною

партиею «Русского вестника». Надо

было совершенно отодвинуть в сторону

оценку романа и сосредоточиться на

разборе базаровских идей даже в том

случае, если бы сам Базаров был карикатурою.

Но «Современник» поступил как раз

наоборот. Совершенно изменяя добролюбовским

преданиям, он дал своим читателям чисто

эстетическую рецензию 9. Г. Антонович

употребил все силы своей диалектики на

то, чтобы доказать, что роман Тургенева

плох, хотя публике не было никакого дела

ни до Тургенева, ни до его романа. Она

хотела знать, что такое Базаров, и этот

вопрос имел для нее самое жизненное

значение, потому что большая часть

матерей, отцов и сестер видели в своих

детях и братьях частицы или зародыши

тех типических особенностей, которые

сосредоточились и воплотились с полною

силою в фигуре тургеневского нигилиста.

«Если Базаров — карикатура, — рассуждала

публика, — то объясните и представьте

нам в настоящем свете то явление жизни,

которое вызвало эту карикатуру, и

покажите нам еще раз ту идею, которая

породила это явление. Если Базаров —

живой человек, то растолкуйте нам его,

мы не понимаем, он нас пугает, и пугает

именно потому, что мы видим что-то

непонятное и базаровское в чертах

характера многих из тех людей, которых

мы любим, от которых нам больно отрываться

и с которыми мы не умеем свыкнуться».

Надо

было совершенно отодвинуть в сторону

оценку романа и сосредоточиться на

разборе базаровских идей даже в том

случае, если бы сам Базаров был карикатурою.

Но «Современник» поступил как раз

наоборот. Совершенно изменяя добролюбовским

преданиям, он дал своим читателям чисто

эстетическую рецензию 9. Г. Антонович

употребил все силы своей диалектики на

то, чтобы доказать, что роман Тургенева

плох, хотя публике не было никакого дела

ни до Тургенева, ни до его романа. Она

хотела знать, что такое Базаров, и этот

вопрос имел для нее самое жизненное

значение, потому что большая часть

матерей, отцов и сестер видели в своих

детях и братьях частицы или зародыши

тех типических особенностей, которые

сосредоточились и воплотились с полною

силою в фигуре тургеневского нигилиста.

«Если Базаров — карикатура, — рассуждала

публика, — то объясните и представьте

нам в настоящем свете то явление жизни,

которое вызвало эту карикатуру, и

покажите нам еще раз ту идею, которая

породила это явление. Если Базаров —

живой человек, то растолкуйте нам его,

мы не понимаем, он нас пугает, и пугает

именно потому, что мы видим что-то

непонятное и базаровское в чертах

характера многих из тех людей, которых

мы любим, от которых нам больно отрываться

и с которыми мы не умеем свыкнуться». Но этот животрепещущий вопрос, поставленный

жизнью, не дошел до слуха критика,

углубившегося в проведение остроумной

параллели между г. Тургеневым и Виктором

Ипатьевичем Аскоченским. Критик

«Современника» не захотел объяснить

публике и даже самому молодому поколению,

какой смысл заключается для него в

Базарове, из какой общей идеи выходят

тенденции его. Задача действительно

была очень обширная, и для удовлетворительного

ее разрешения требовалось очень много

осторожности, хладнокровия и технической

ловкости; надо было отказаться от всяких

стремлений к пафосу и к полемической

декламации. Чтобы доказать, что Базаров

— гнусная карикатура и что Тургенев

написал презренный пасквиль, критик

«Современника» рассуждает так

неестественно и пускает в ход такие

удивительные натяжки, что читателю,

знакомому с романом «Отцы и дети»,

приходится на каждом шагу обвинять и

уличать критика или в непонятливости,

или в нежелании понимать. Как объяснить

себе, например, такой пассаж: «Главный

герой романа с гордостью и заносчивостью

говорит о своем искусстве в картежной

игре» (стр.

Но этот животрепещущий вопрос, поставленный

жизнью, не дошел до слуха критика,

углубившегося в проведение остроумной

параллели между г. Тургеневым и Виктором

Ипатьевичем Аскоченским. Критик

«Современника» не захотел объяснить

публике и даже самому молодому поколению,

какой смысл заключается для него в

Базарове, из какой общей идеи выходят

тенденции его. Задача действительно

была очень обширная, и для удовлетворительного

ее разрешения требовалось очень много

осторожности, хладнокровия и технической

ловкости; надо было отказаться от всяких

стремлений к пафосу и к полемической

декламации. Чтобы доказать, что Базаров

— гнусная карикатура и что Тургенев

написал презренный пасквиль, критик

«Современника» рассуждает так

неестественно и пускает в ход такие

удивительные натяжки, что читателю,

знакомому с романом «Отцы и дети»,

приходится на каждом шагу обвинять и

уличать критика или в непонятливости,

или в нежелании понимать. Как объяснить

себе, например, такой пассаж: «Главный

герой романа с гордостью и заносчивостью

говорит о своем искусстве в картежной

игре» (стр. 68). Это Базаров-то! С гордостью

и заносчивостью! О преферансе и ералаше!

Мне даже совестно становится за критика.

«Потом г. Тургенев старается выставить

главного героя обжорой, который только

и думает о том, как бы поесть и попить»

(стр. 69). Подумаешь, право, что этот г.

Тургенев есть нечто вроде г. Бориса

Федорова, пишущего для каких-то

воображаемых детей поучительные рассказы

о жадном Васеньке и о воздержной Параше.

«Даже смотреть глупо», как говорит

г. Щедрин в своем рассказе «Развеселое

житье» 14. Но еще глупее смотреть на

то, как критик «Современника»,

умышленно или нечаянно, уродует сцену,

происходящую перед смертью Базарова.

Вот это изумительное место: «Герой

как медик очень хорошо знает, что ему

остается до смерти несколько часов; он

призывает к себе женщину, к которой он

питал не любовь, а что-то другое, непохожее

на настоящую возвышенную любовь. Она

пришла, герой и говорит ей: «Старая

штука смерть, а каждому внове. До сих

пор не трушу… а там придет беспамятство,

и фюить! Ну, что ж мне сказать вам.

68). Это Базаров-то! С гордостью

и заносчивостью! О преферансе и ералаше!

Мне даже совестно становится за критика.

«Потом г. Тургенев старается выставить

главного героя обжорой, который только

и думает о том, как бы поесть и попить»

(стр. 69). Подумаешь, право, что этот г.

Тургенев есть нечто вроде г. Бориса

Федорова, пишущего для каких-то

воображаемых детей поучительные рассказы

о жадном Васеньке и о воздержной Параше.

«Даже смотреть глупо», как говорит

г. Щедрин в своем рассказе «Развеселое

житье» 14. Но еще глупее смотреть на

то, как критик «Современника»,

умышленно или нечаянно, уродует сцену,

происходящую перед смертью Базарова.

Вот это изумительное место: «Герой

как медик очень хорошо знает, что ему

остается до смерти несколько часов; он

призывает к себе женщину, к которой он

питал не любовь, а что-то другое, непохожее

на настоящую возвышенную любовь. Она

пришла, герой и говорит ей: «Старая

штука смерть, а каждому внове. До сих

пор не трушу… а там придет беспамятство,

и фюить! Ну, что ж мне сказать вам. .. Что

я любил вас? Это и прежде не имело никакого

смысла, а теперь и подавно. Любовь —

форма, а моя собственная форма уже

разлагается. Скажу я лучше, что какая

вы славная! И теперь вот вы стоите, такая

красивая»… (Читатель дальше яснее

увидит, какой гадкий смысл заключается

в этих словах.) Она подошла к нему поближе,

и он опять заговорил: «Ах, как близко,

и какая молодая, свежая, чистая… в этой

гадкой комнате!»… (стр. 657) 15. От этого

резкого и дикого диссонанса теряет

всякое поэтическое значение эффектно

написанная картина смерти героя».

Читатель, конечно, недоумевает и начинает

думать, что критик «Современника»

— прекраснейший критик, но только «уж

очень строг насчет манер», подобно

Матрене Марковне, супруге Егора Капитоныча

из повести Тургенева — «Затишье»

16. Читатель никак не может понять, где

же тут «гадкий смысл» и в чем именно

чуткое ухо эстетика уловило «резкий

и дикий диссонанс»?

.. Что

я любил вас? Это и прежде не имело никакого

смысла, а теперь и подавно. Любовь —

форма, а моя собственная форма уже

разлагается. Скажу я лучше, что какая

вы славная! И теперь вот вы стоите, такая

красивая»… (Читатель дальше яснее

увидит, какой гадкий смысл заключается

в этих словах.) Она подошла к нему поближе,

и он опять заговорил: «Ах, как близко,

и какая молодая, свежая, чистая… в этой

гадкой комнате!»… (стр. 657) 15. От этого

резкого и дикого диссонанса теряет

всякое поэтическое значение эффектно

написанная картина смерти героя».

Читатель, конечно, недоумевает и начинает

думать, что критик «Современника»

— прекраснейший критик, но только «уж

очень строг насчет манер», подобно

Матрене Марковне, супруге Егора Капитоныча

из повести Тургенева — «Затишье»

16. Читатель никак не может понять, где

же тут «гадкий смысл» и в чем именно

чуткое ухо эстетика уловило «резкий

и дикий диссонанс»?

Оказывается дальше, что критик оскорблен

не как эстетик, а как моралист. «И у

автора, — восклицает он на стр. 73, —

поворачивается язык говорить о

всепримиряюшей любви, о бесконечной

жизни после того, как его самого эта

любовь и мысль о бесконечной жизни не

могли удержать от бесчеловечного

обращения с своим умирающим героем,

который, лежа на смертном одре, призывает

свою возлюбленную для того, чтобы видом

ее прелестей в последний раз пощекотать

свою потухающую страсть. Очень мило!»

Да, уж так мило, что милее этого места

не выдумал бы ни г. Зарин, ни г. Щеглов.

Всякий обыкновенный читатель видит

ясно, что Базаров хочет в последний раз

взглянуть на любимую женщину и в последний

раз сказать ей какое-нибудь ласковое

слово. Может быть, со стороны Базарова

очень не похвально занимать свои мысли

перед самою смертью такими суетными

привязанностями. Что ж, думает он, пускай

посмотрит. Пусть она ему улыбнется,

пусть он увидит в этой улыбке тень тихой

грусти, пусть он выскажет ей словами

или взглядами хоть что-нибудь из той

горячей любви, которою переполнена была

его молодая душа.

«И у

автора, — восклицает он на стр. 73, —

поворачивается язык говорить о

всепримиряюшей любви, о бесконечной

жизни после того, как его самого эта

любовь и мысль о бесконечной жизни не

могли удержать от бесчеловечного

обращения с своим умирающим героем,

который, лежа на смертном одре, призывает

свою возлюбленную для того, чтобы видом

ее прелестей в последний раз пощекотать

свою потухающую страсть. Очень мило!»

Да, уж так мило, что милее этого места

не выдумал бы ни г. Зарин, ни г. Щеглов.

Всякий обыкновенный читатель видит

ясно, что Базаров хочет в последний раз

взглянуть на любимую женщину и в последний

раз сказать ей какое-нибудь ласковое

слово. Может быть, со стороны Базарова

очень не похвально занимать свои мысли

перед самою смертью такими суетными

привязанностями. Что ж, думает он, пускай

посмотрит. Пусть она ему улыбнется,

пусть он увидит в этой улыбке тень тихой

грусти, пусть он выскажет ей словами

или взглядами хоть что-нибудь из той

горячей любви, которою переполнена была

его молодая душа.

Так подумает самый обыкновенный и

самый бесхитростный читатель, тот самый

читатель, который, быть может, на здорового

Базарова смотрел как на злобного и

опасного разрушителя. Так подумали,

наверное, даже многие из мудреных русских

писателей, подобных гг. Каткову, Павлову,

Скарятину и другим блюстителям

литературного благочиния. Но критик

«Современника» так переполнен

воинственным жаром, что он ни на одну

минуту не желает сделаться обыкновенным

и бесхитростным читателем. Он надевает

на себя неестественную маску; он старается

быть неумолимо строгим. Он проникает в

мысли Базарова и усматривает в них

греховную нечистоту. Прежде всего он

впускает в свой рассказ некоторые

неверности, которые я, из вежливости,

назову ошибками. Во-первых, Базаров не

призывает Одинцову, а только посылает

ей сказать, что он умирает. Одинцова

приезжает к нему без всякого зова.

Базаров не ожидал ее; он едва мог надеяться

на то, что она приедет, и вследствие

этого он, увидя ее перед собою, чувствует

такой избыток радости и благодарности,

что не находит даже, как и о чем говорить

с нею. Сверх того, он уже так плох, что в

присутствии Одинцовой начинает бредить

и вообще с трудом может связывать мысли. Он, как больной ребенок, смотрит на

нее и видит, что она хорошая, и бормочет:

«славная, красивая, молодая, свежая,

чистая, в гадкой комнате». При этом

он только с мучительною ясностью

чувствует поразительный контраст между

ее цветущею жизнью и своим собственным

разложением. И тут, при всей его слабости,

в нем не видно ни зависти, ни боязни. Как

только Одинцова переступает через порог

его комнаты, он говорит ей: «Не

подходите; моя болезнь может быть

заразительна»; но Одинцова тотчас,

по естественному движению нежности и

неустрашимости, подходит к самой его

постели. Тогда он и говорит: «Ах, как

близко!». Этими словами он хочет

сказать: я кусок гнилого мяса. Мне больно

за вас. Зачем вы, молодая, свежая, чистая,

дышите зараженным воздухом этой гадкой

комнаты. И в то же время ему, конечно, в

высшей степени приятно, что она его не

боится, что она смотрит на него ласково

и без отвращения, что она не бежит вон

из гадкой комнаты, а особенно приятно

для него то, что она в самом деле хорошая

и милая женщина, а не только «вдова

души возвышенной, благородной и

аристократической», как называет ее

критик.

Сверх того, он уже так плох, что в

присутствии Одинцовой начинает бредить

и вообще с трудом может связывать мысли. Он, как больной ребенок, смотрит на

нее и видит, что она хорошая, и бормочет:

«славная, красивая, молодая, свежая,

чистая, в гадкой комнате». При этом

он только с мучительною ясностью

чувствует поразительный контраст между

ее цветущею жизнью и своим собственным

разложением. И тут, при всей его слабости,

в нем не видно ни зависти, ни боязни. Как

только Одинцова переступает через порог

его комнаты, он говорит ей: «Не

подходите; моя болезнь может быть

заразительна»; но Одинцова тотчас,

по естественному движению нежности и

неустрашимости, подходит к самой его

постели. Тогда он и говорит: «Ах, как

близко!». Этими словами он хочет

сказать: я кусок гнилого мяса. Мне больно

за вас. Зачем вы, молодая, свежая, чистая,

дышите зараженным воздухом этой гадкой

комнаты. И в то же время ему, конечно, в

высшей степени приятно, что она его не

боится, что она смотрит на него ласково

и без отвращения, что она не бежит вон

из гадкой комнаты, а особенно приятно

для него то, что она в самом деле хорошая

и милая женщина, а не только «вдова

души возвышенной, благородной и

аристократической», как называет ее

критик.

IV

Наши умственные силы расходуются

нерасчетливо — это не подлежит сомнению,

и в признании этого факта сходятся между

собою все наши литературные органы

самых разнообразных оттенков. Где

причина нерасчетливости? Когда приходится

отвечать на этот вопрос, тогда все органы

бросаются врассыпную и друг друга

побивают величием своей ерунды. Все это

очевидно доказывает, что ясных и

неопровержимых аргументов не представляет

никто, что в корень дела не заглядывает

ни один писатель и что настоящая причина

нашей умственной суеты остается

неизвестною всем ее искателям и

обличителям. Если бы кто-нибудь растолковал

публике, как дважды два — четыре, в чем

состоят важные интересы ее умственной

жизни, то противники этого «кто-нибудь»

были бы радикально побеждены, потому

что публика себе не враг и, стало быть,

не будет обольщаться тем, что она раз

навсегда признала для себя вредным и

невыгодным. Поэтому указать на эти

интересы и доказать, что они действительно

существенные, — это, разумеется, самая

важная задача современной литературы. Пока эта задача не будет решена вполне,

до тех пор и писателям придется работать

ощупью и публике выбирать кусочки из

груды произведений — также ощупью. Ни

один писатель не решится сказать, что

он работает для нанесения вреда читающему

обществу; ни один не решится также

сказать, что он своею работою не приносит

обществу ни малейшей пользы; стало быть,

все стремятся принести своим читателям

пользу; между тем одни из них действуют

прямо наперекор другим. Если бы читатели

«одних» были моллюсками, а читатели

«других» тараканами, то, разумеется,

можно было бы думать, что и «одни»

и «другие» говорят дело, потому что

организация таракана не похожа на

организацию моллюска, и следовательно,

умственные интересы этих двух пород

могут быть диаметрально противоположными.

Но, к сожалению, и одних и других читают

все-таки несчастные люди, стало быть,

очевидно, или одни, или другие врут и

вредят, а легко может быть и то, что врут

и вредят как одни, так и другие, потому

что способы вранья неисчислимы, между

тем как истина двоиться не может.

Пока эта задача не будет решена вполне,

до тех пор и писателям придется работать

ощупью и публике выбирать кусочки из

груды произведений — также ощупью. Ни

один писатель не решится сказать, что

он работает для нанесения вреда читающему

обществу; ни один не решится также

сказать, что он своею работою не приносит

обществу ни малейшей пользы; стало быть,

все стремятся принести своим читателям

пользу; между тем одни из них действуют

прямо наперекор другим. Если бы читатели

«одних» были моллюсками, а читатели

«других» тараканами, то, разумеется,

можно было бы думать, что и «одни»

и «другие» говорят дело, потому что

организация таракана не похожа на

организацию моллюска, и следовательно,

умственные интересы этих двух пород

могут быть диаметрально противоположными.

Но, к сожалению, и одних и других читают

все-таки несчастные люди, стало быть,

очевидно, или одни, или другие врут и

вредят, а легко может быть и то, что врут

и вредят как одни, так и другие, потому

что способы вранья неисчислимы, между

тем как истина двоиться не может. Стало

быть, есть писатели, приносящие чистый

вред или по медвежьей услужливости, или

по узкой корыстности; первые ошибаются,

вторые лицемерят. Первых надо урезонить,

вторых надо разоблачить для того, чтобы

они сделались безвредными и неопасными.

Чтобы произвести эти две операции, то

есть чтобы радикально вычистить

литературу, надо именно указать

существенную пользу. Вполне последовательное

стремление к пользе называется реализмом

и непременно обусловливает собою строгую

экономию умственных сил, то есть

постоянное отрицание всех умственных

занятий, не приносящих никому пользы.

Реалист постоянно стремится к пользе

и постоянно отрицает в себе и других

такую деятельность, которая не дает

полезных результатов.

Стало

быть, есть писатели, приносящие чистый

вред или по медвежьей услужливости, или

по узкой корыстности; первые ошибаются,

вторые лицемерят. Первых надо урезонить,

вторых надо разоблачить для того, чтобы

они сделались безвредными и неопасными.

Чтобы произвести эти две операции, то

есть чтобы радикально вычистить

литературу, надо именно указать

существенную пользу. Вполне последовательное

стремление к пользе называется реализмом

и непременно обусловливает собою строгую

экономию умственных сил, то есть

постоянное отрицание всех умственных

занятий, не приносящих никому пользы.

Реалист постоянно стремится к пользе

и постоянно отрицает в себе и других

такую деятельность, которая не дает

полезных результатов.

В конце концов и то и другое сводится к тупоумию.

Стало быть, строгий реалист соблюдает

в самом себе и уважает в других людях

строгую экономию умственных сил. Стало

быть, разъяснить вполне значение реализма

в литературе — значит решить самую важную

задачу современной идеи и радикально

очистить эту идею от ненужного сора и

от бесплодных полемических волнений. — Но различные недоразумения могут

укрыться в самом слове «польза», и

поэтому прежде всего необходимо

разъяснить эти недоразумения. — Человек

одарен чувством самосохранения. Он

невольно и бессознательно любит свою

жизнь и старается сохранить ее в себе

как можно дольше. Такие крайности, как

мотовство и скряжничество, одинаково

нерасчетливы, потому что при обоих

способах действия жизнь дает меньше

наслаждений, чем сколько она могла бы

дать при рациональном использовании. Дети так радикально предпочитают

приятное полезному, то есть непосредственное

наслаждение отсроченному, что если

посыпать сахаром их молочную кашу и не

размешать ее начальственною рукою, они

непременно истребят сначала элемент

приятного, то есть чистый сахар, а потом

уже, по необходимости и с тяжелым вздохом,

примутся за голую пользу, то есть за

кашу, которая, однако, была бы гораздо

вкуснее в соединении с приятностью.

Взрослые называют этих юных эпикурейцев

глупыми ребятами и сами делают глупости

гораздо более крупные.

— Но различные недоразумения могут

укрыться в самом слове «польза», и

поэтому прежде всего необходимо

разъяснить эти недоразумения. — Человек

одарен чувством самосохранения. Он

невольно и бессознательно любит свою

жизнь и старается сохранить ее в себе

как можно дольше. Такие крайности, как

мотовство и скряжничество, одинаково

нерасчетливы, потому что при обоих

способах действия жизнь дает меньше

наслаждений, чем сколько она могла бы

дать при рациональном использовании. Дети так радикально предпочитают

приятное полезному, то есть непосредственное

наслаждение отсроченному, что если

посыпать сахаром их молочную кашу и не

размешать ее начальственною рукою, они

непременно истребят сначала элемент

приятного, то есть чистый сахар, а потом

уже, по необходимости и с тяжелым вздохом,

примутся за голую пользу, то есть за

кашу, которая, однако, была бы гораздо

вкуснее в соединении с приятностью.

Взрослые называют этих юных эпикурейцев

глупыми ребятами и сами делают глупости

гораздо более крупные.

V

Базаров с первой минуты своего

появления, приковал к себе все мои

симпатии, и он продолжает быть моим

любимцем даже, теперь. Я долго не мог

себе объяснить причину этой исключительной

привязанности, но теперь я ее вполне

понимаю. Ни один из подобных ему героев

не находится в таком трагическом

положении, в каком мы видим Базарова.

Трагизм базаровского положения

заключается в его полном уединении

среди всех живых людей, которые его

окружают. Он везде производит своею

особою резкий диссонанс, он всех

заставляет страдать своим присутствием

и существованием, он сам это видит и

понимает; и понимает, кроме того, с

мучительною ясностью роковые причины

и абсолютную неизбежность этих страданий.

Люди, окружающие Базарова, страдают не

оттого, что он поступает с ними дурно,

и не оттого, что они сами дурные люди;

напротив того, он не делает в отношении

к ним ни одного дурного поступка, и они,

с своей стороны, также очень добродушные

и честные люди.

VI

Взгляд Базарова на отца Аркадия,

Николая Петровича доказывает самым

неопровержимым образом, что Базаров

желает и старается сблизиться с теми

людьми старшего поколения, которые еще

способны подвинуться вперед. Но как

сблизиться? Так ли, чтобы Базаров сделал

несколько шагов в их сторону, или так,

чтобы люди старшего поколения сами

подошли к Базарову и к его идеям? То

есть, другими словами, готов ли Базаров

сделать ряд уступок, или напротив того,

он желает переубедить других? Я думаю,

достаточно поставить этот вопрос, для

того чтобы считать его решенным. Человек,

действительно имеющий какие-нибудь

убеждения, только оттого и держится

этих убеждений, что считает их истинными.

Он, быть может, ошибается; быть может,

он заметит со временем свою ошибку и

тогда, разумеется, тотчас переменит в

своих убеждениях то, что окажется

несогласным с истиною; но покуда он не

увидит ясно несостоятельности своих

мнений, пока эти мнения не разбиты ни

фактами действительной жизни, ни

очевидными доказательствами противников,

до тех пор он думает по-своему, считает

свои идеи верными, держится за них твердо

и, из чистой любви к своим ближним,

чувствует желание избавить их от того,

что он, справедливо или несправедливо,

считает заблуждением. Когда сходятся

между собою два человека различных

убеждений, оба искренно преданные своим

идеям, оба добросовестно стремящиеся

к истине и оба настолько просвещенные,

чтобы понимать возмутительную пошлость

нетерпимости, тогда каждый из них, видя

в своем собеседнике честного человека

и не имея причины ненавидеть его, желает

открыть своему ближнему ту истину,

которою он сам обладает. Одна из этих

истин непременно оказывается заблуждением;

но тот, кто обладал этим заблуждением,

старался доставить ему победу, потому

что видел в нем несомненную истину.

Может быть — мало ли что бывает на свете?

— может быть, говорю я, Базарову и пришлось

бы в чем-нибудь сделать искреннюю уступку

идеям старшего поколения, но все-таки

Базаров не мог подходить к старшему

поколению с желанием сделать ему эту

уступку и с тою мыслью, что такая уступка

возможна. Подобная мысль и подобное

желание составляют уже действительную

уступку и могут возникнуть в человеке

искренно убежденном только вследствие

фактических доказательств, а никак не

вследствие мягкости характера.

Когда сходятся

между собою два человека различных

убеждений, оба искренно преданные своим

идеям, оба добросовестно стремящиеся

к истине и оба настолько просвещенные,

чтобы понимать возмутительную пошлость

нетерпимости, тогда каждый из них, видя

в своем собеседнике честного человека

и не имея причины ненавидеть его, желает

открыть своему ближнему ту истину,

которою он сам обладает. Одна из этих

истин непременно оказывается заблуждением;

но тот, кто обладал этим заблуждением,

старался доставить ему победу, потому

что видел в нем несомненную истину.

Может быть — мало ли что бывает на свете?

— может быть, говорю я, Базарову и пришлось

бы в чем-нибудь сделать искреннюю уступку

идеям старшего поколения, но все-таки

Базаров не мог подходить к старшему

поколению с желанием сделать ему эту

уступку и с тою мыслью, что такая уступка

возможна. Подобная мысль и подобное

желание составляют уже действительную

уступку и могут возникнуть в человеке

искренно убежденном только вследствие

фактических доказательств, а никак не

вследствие мягкости характера. Когда

у человека есть действительно какие-нибудь

убеждения, тогда ни сострадание, ни

уважение, ни дружба, ни любовь, ничто,

кроме осязательных доказательств, не

может поколебать или изменить в этих

убеждениях ни одной мельчайшей

подробности.

Когда

у человека есть действительно какие-нибудь

убеждения, тогда ни сострадание, ни

уважение, ни дружба, ни любовь, ничто,

кроме осязательных доказательств, не

может поколебать или изменить в этих

убеждениях ни одной мельчайшей

подробности.

Об «Идеализме Платона» Дмитрия Писарева: ruscul0708 — LiveJournal

Какими должны быть методы создания политической философии? И какое влияние идеалистическая философия оказала на ход человеческой истории?

Какими должны быть методы создания политической философии? И какое влияние идеалистическая философия оказала на ход человеческой истории?

Идеализм Платона — исследование Дмитрием Писаревым этих вопросов и отношений между государством, личностью, добродетелью, искусством и философией в философских диалогах Платона: Республика и Законы . Читая писаревскую оценку диалогов, мы обнаруживаем три принципиальные проблемы, вытекающие из их философии: Платон не пришел к своим выводам путем эмпирического изучения реального мира, Платон занимался избытком «поэтического элемента», и Платон был «высок[ли] безразличен»[i] к деталям и практическим результатам его философии. Все эти проблемы вместе взятые оказали пагубное влияние на ход западной политической философии и практики.

Все эти проблемы вместе взятые оказали пагубное влияние на ход западной политической философии и практики.

«Платон, — пишет Писарев, — по справедливости может быть назван отцом идеализма». ни одна из которых не имеет практической цели». [iii] К этому основанию западной политической философии Писарев применяет разрушительный шар эмпиризма и меру общественной полезности прежде всего посредством изучения противоречий и ограничений добродетелей и индивидуумов в республике 9.0008 и отчет о том, как идеальное государство Платона сравнивается с политическими обществами в истории человечества.

«Что можно сломать, то и сломать»[iv], — считал Писарев. Его непочтительность к Платону свидетельствует о глубоком неприятии философской традиции. Подобно другим «нигилистам» того времени, таким как Чернышевский и Добрюлов, Писарев верил в «утилитаризм, позитивизм, материализм и особенно «реализм», имея в виду прежде всего фундаментальный бунт против общепринятых ценностей и стандартов: против абстрактного мышления и семейного контроля, против лирической поэзии и школьной дисциплины, [и] против религии и риторики». [v] Все эти принципы отображены в его Идеализм .

[v] Все эти принципы отображены в его Идеализм .

Писарев начинает с того, что ставит под сомнение служение Платона человечеству, предполагая, что усилия Платона по созданию несостоятельной политической системы в конечном итоге служат тому, чтобы быть прочитанными и отвергнутыми. Вместо того, чтобы оставаться с «чистым искусством» или полагаться на опыт и свидетельства научных исследований, Платон представлял себе зловещее «утопическое» общество. Нравственной опеке правителей республики Писарев противопоставляет современные ему политические тезисы, такие как «1810» немецкого философа Вильгельма фон Гумбольдта «9».0007 О границах действия государства» , который ограничивает государство обеспечением безопасности для индивидуального развития. [vi] Это противопоставление поддерживает оценку Писаревым непосредственного опыта, поскольку Гумбольдт был не только философом, но и государственным деятелем, который учился и применял его теории. к, реальная жизнь.

Добродетели мудрости, мужества, умеренности и справедливости несовместимы с полным подчинением и отсутствием индивидуальных прав мыслить и критиковать в идеальном состоянии Платона. Совершенный гражданин для Платона, утверждает Писарев, — это просто бездумная часть государственной машины. Отнесение к ролям рабочих, воинов и стражей оставляет место для «исследованной жизни», которой стоит жить. По критерию совершенного гражданина сам Сократ с его постоянными вопросами и скептицизмом не мог быть членом республики. Эти выводы приводят Писарева к утверждению, что «Платон отделяет идеал человека от идеала гражданина» и что «людей [в платоновской Республике и] нет и быть не может» [vii] 9.0003

Совершенный гражданин для Платона, утверждает Писарев, — это просто бездумная часть государственной машины. Отнесение к ролям рабочих, воинов и стражей оставляет место для «исследованной жизни», которой стоит жить. По критерию совершенного гражданина сам Сократ с его постоянными вопросами и скептицизмом не мог быть членом республики. Эти выводы приводят Писарева к утверждению, что «Платон отделяет идеал человека от идеала гражданина» и что «людей [в платоновской Республике и] нет и быть не может» [vii] 9.0003

Далее Писарев критикует «Благородную ложь» платоновской республики, которая оправдывает использование «обмана, насилия и произвола [должно быть разрешено] в качестве инструментов управления». [viii] Платон был аристократом, верившим, что демократия одна из худших форм правления, поскольку массы были слишком невежественны и слишком своенравны, чтобы править. Этим оправданием поэзия и, по-видимому, философия изгоняются из идеального государства, а искусство перерабатывается на службу государству: «Гомер изгоняется как безнравственный сказочник; мифы переписываются и наполняются возвышенными идеями; статуи Аполлона и Афродиты задрапированы в интересах приличия… [и] общение с иностранными землями должно быть максимально затруднено и ограничено». [ix]

[ix]

Затем Писарев берется путем противопоставления и сравнения исторических примеров показать возможную пагубность платоновских попыток политической философии. «К чести человечества» следует отнести то, что теории Платона не нашли полного применения в реальной жизни. Экстремальные деспоты, такие как Ксеркс, Калигула и Домициан, как говорят, «истребляли людей ради развлечения»[x], но не во имя жестокой идеологии. как Людовик XI (кстати, он был фактически известен как «царь-паук»), Тиберий и Фердинанд II, к счастью, не имели таких широких идеалистических амбиций, как Платон. при поддержке армии поддерживали этих людей и правителей платоновской республики Хранителей.

Писарев заканчивает свою статью наблюдением, что принципы Республика и Законы , которые приводят к «идеальным» и недемократическим государствам, не являются «неизвестными новейшей европейской цивилизации»[xi] прозрачной критикой предполагаемая эпоха «Великих реформ» в современной России.

Читатель Республики во многом разделяет те же мысли о Платоне и его идеальном государстве, что и Писарев. В буквальном смысле это не то общество, частью которого хотел бы быть читатель, ценящий правду и личные свободы. Легко увидеть, как утопическое видение Платона стало образцом для других литературных антиутопий. Однако есть отрывки, которые предполагают, что сами диалоги, как проверка справедливости и призыв стремиться к мудрости, так же или даже более важны, чем реализация совершенной республики в реальной жизни. Полемика Писарева с Платоном имеет иные мотивы, чем просто академическое опровержение. Это критика авторитета, традиции и того, что он считает бесполезным и необоснованным идеализмом. «Могучий дух критики и сомнения, [и] элемент свободомыслия и индивидуальности»[xii] являются достоинствами Писарева, и с их учетом он стремится разрушить особняк западной политической философии, допускающей зло во имя национального благосостояние.

В буквальном смысле это не то общество, частью которого хотел бы быть читатель, ценящий правду и личные свободы. Легко увидеть, как утопическое видение Платона стало образцом для других литературных антиутопий. Однако есть отрывки, которые предполагают, что сами диалоги, как проверка справедливости и призыв стремиться к мудрости, так же или даже более важны, чем реализация совершенной республики в реальной жизни. Полемика Писарева с Платоном имеет иные мотивы, чем просто академическое опровержение. Это критика авторитета, традиции и того, что он считает бесполезным и необоснованным идеализмом. «Могучий дух критики и сомнения, [и] элемент свободомыслия и индивидуальности»[xii] являются достоинствами Писарева, и с их учетом он стремится разрушить особняк западной политической философии, допускающей зло во имя национального благосостояние.

Во время лекции по новейшей истории России великий профессор сделал длинное отступление, утверждая, что как критик политических систем вы не можете стремиться разрушить существующую систему, не имея чем ее заменить, предпочитая сомнительный порядок возможному хаосу . Большинство студентов, в том числе и я, не соглашались и вместо этого утверждали, что добродетель противостояния злу важнее практических соображений. Легко поддержать непочтительность Писарева к философскому авторитету и традиции, хотя его критика якобы просвещенного правила в национальных интересах теперь кажутся самоочевидными, и есть некоторое сочувствие аргументам нигилистов о том, что существующая власть должна противостоять. Его критические замечания в адрес современных государственных органов правомерны. Авторитаризм николаевского «самодержавия, православия и национализма», а также незавершенность и жадность к реформам «сверху» правления Александра II являются очевидными мишенями для независимого и радикального мыслителя того времени. Однако читатель Писарева Идеализм имеет две проблемы: его вера в материализм и его отношение к искусству.

Большинство студентов, в том числе и я, не соглашались и вместо этого утверждали, что добродетель противостояния злу важнее практических соображений. Легко поддержать непочтительность Писарева к философскому авторитету и традиции, хотя его критика якобы просвещенного правила в национальных интересах теперь кажутся самоочевидными, и есть некоторое сочувствие аргументам нигилистов о том, что существующая власть должна противостоять. Его критические замечания в адрес современных государственных органов правомерны. Авторитаризм николаевского «самодержавия, православия и национализма», а также незавершенность и жадность к реформам «сверху» правления Александра II являются очевидными мишенями для независимого и радикального мыслителя того времени. Однако читатель Писарева Идеализм имеет две проблемы: его вера в материализм и его отношение к искусству.

Позитивизм, утилитаризм, материализм — популярные идеи писаревского времени, которые проявляются в его творчестве. В то время как его жалобы на слабости идеализма Платона звучат правдоподобно, почти современные авторы могли распознать опасности научного и материалистического подхода к миру. В The Duel Чехов ставит под сомнение веру в прогресс и науку, проявляемую такими людьми, как нигилисты. Николас фон Корен из романа абсолютно верит в эволюционный социальный прогресс и право или обязанность человека продвигать этот прогресс, даже выступая за «полезное истребление» нежелательных для общества людей. Хотя Писарев чувствителен к опасностям действий государства в общественных интересах, он менее чувствителен к ограничениям общества и прогресса.

В The Duel Чехов ставит под сомнение веру в прогресс и науку, проявляемую такими людьми, как нигилисты. Николас фон Корен из романа абсолютно верит в эволюционный социальный прогресс и право или обязанность человека продвигать этот прогресс, даже выступая за «полезное истребление» нежелательных для общества людей. Хотя Писарев чувствителен к опасностям действий государства в общественных интересах, он менее чувствителен к ограничениям общества и прогресса.

Аналогичное противоречие наблюдается и в его отношении к искусству. Писарев критикует запрет поэзии и присвоение мифов в Республике, но в своей критике идеализма, «поэтического элемента» и «чистого искусства» открывает себя для критики доводов о полезности искусства. В своих «Лекциях по русской словесности» Владимир Набоков осуждает вообще доводы в пользу искусства с социальной мерой и Писарева в особенности за «торжественно накопляемые доводы в доказательство того, что писать учебники для народа важнее, чем писать «мраморные столбы и нимфы»— который [Писарев] считал чистым искусством». [xiii] Похоже также, что установка на полезность в искусстве, которую провозглашал Писарев, перерастет через несколько поколений в советский «социальный реализм»9.0003