«В столице северной томится пыльный тополь»: места Мандельштама в Петербурге

Великий поэт в разное время жил и на Невском проспекте, и на Петроградской стороне, и на Васильевском острове. Адресов, связанных с Мандельштамом, в Петербурге немало.

Первый дом

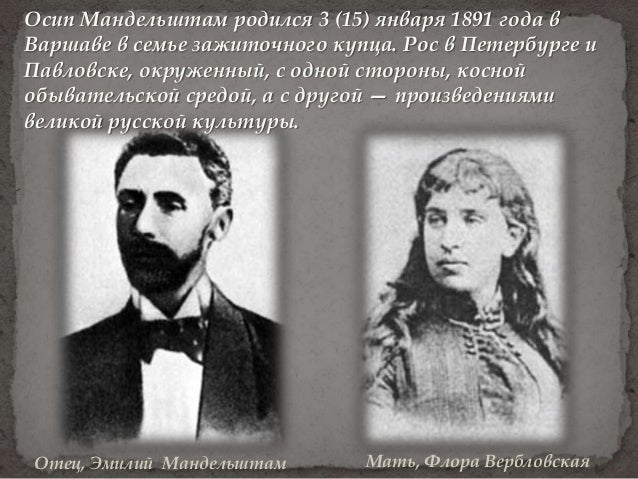

Петербург не был родным городом Мандельштама. Он родился в 1891 году в Варшаве, а в городе на Неве его семья оказалась спустя три года.

Первым жильём для Мандельштама в столице Российской империи стал дом №100 по Невскому проспекту. В квартире на четвёртом этаже семья провела всего лишь три дня.

Отец поэта арендовал квартиру с видом на главный проспект города, чтобы увидеть, как по нему пронесут тело скончавшегося императора Александра III.

«Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу: улица черна народом, спрашиваю: «Когда же они поедут?» – говорят: «Завтра». Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролёт проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественном пышном, парадном виде», – вспоминал Мандельштам.

Где: Невский проспект, 100

1886 год. Фото: pastvu.com / delcampe.net

Тенишевское училище

Популярное учебное заведение не обошло стороной и Мандельштама. Училище, выпускниками которого также были Владимир Набоков и Николай Чуковский, он окончил в 1907 году.

Читайте также:

«Полупустой стакан или полуполный? Ему был интересен отблеск воды на потолке»: места Набокова в Петербурге и Ленобласти

По словам Мандельштама, в Тенишевском были «хорошие мальчики». «Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых», – писал он.

Окончив училище, Мандельштам вскоре уехал в Париж. Там он учился в Сорбонне, во Франции он также познакомился с Николаем Гумилёвым.

Где: Моховая улица, 33-35

1964 год.

Фото: citywalls.ru

Фото: citywalls.ruЖурнал «Апполон»

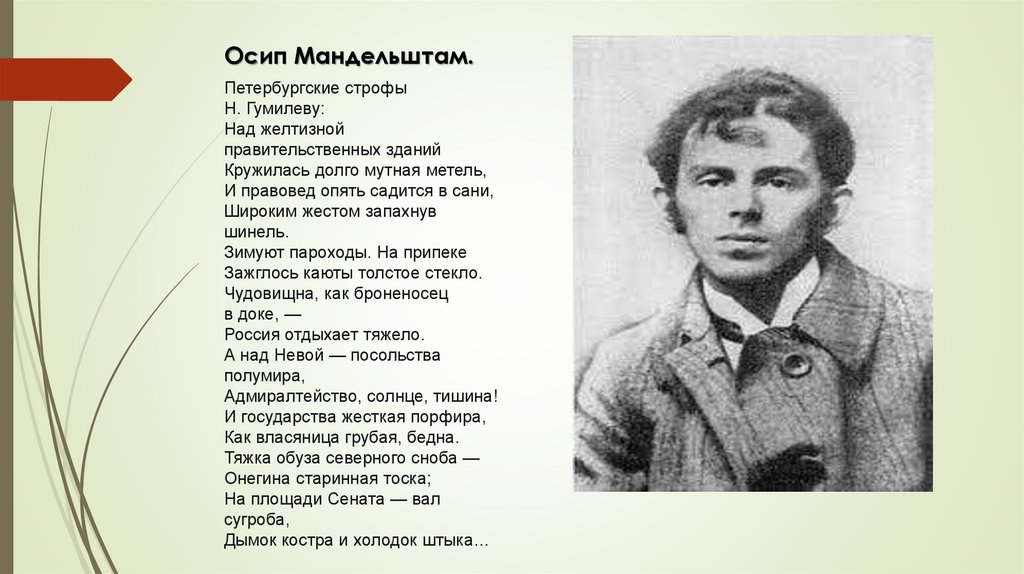

Когда Мандельштаму было 19 лет, его стихи впервые официально опубликовали. Это случилось в августе 1910 года.

Произведение напечатали в журнале «Аполлон». Издание делали в Петербурге, а его редакция находилась на набережной Мойки – в паре минут ходьбы от Дворцовой площади.

Сергей Маковский, критик и основатель «Аполлона», рассказывал, что опубликовать стих пришлось, когда редакцию посетил Мандельштам со своей мамой. Женщина упрашивала напечатать поэзию сына, однако Маковский был не в восторге от идеи.

«Помню, эти юношеские стихи Осипа Эмильевича (которым он сам не придавал значения впоследствии) ничем не пленили меня, и уж я готов был отделаться от мамаши и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда – взглянув опять на юношу – я прочёл в его взоре такую напряжённую, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешёл на его сторону: за поэзию, против торговли кожей», – рассказывал он.

Где: набережная реки Мойки, 24

Фото: citywalls.ru

Дом родителей

В доме №24 по Каменноостровскому проспекту жили родители Мандельштама. У них поэт провел почти полтора года – с лета 1916 года по конец 1917 года. Проспект Мандельштам называл «одной из самых лёгких и безответственных улиц Петербурга».

«Ни вправо, ни влево не поддавайся: там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском развивают неслыханную скорость. Каменноостровский – это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под мышкой свои дома, как бедный щёголь свой воздушный пакет от прачки», – написал он в повести «Египетская марка».

Где: Каменноостровский проспект, 24

1963 год. Фото: pastvu.com / goskatalog.ru

Дом искусств

Здание на углу Невского и набережной Мойки официально считалось организацией работников искусств. В действительности это было больше похоже на творческую коммуну.

В действительности это было больше похоже на творческую коммуну.

Мандельштам обитал в Доме искусств на рубеже 1920-21 годов. «Последняя страдная зима Советской России, и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью». – так описал свои чувства поэт.

Читайте также:

Большие трагедии: непростая судьба Анны Ахматовой

Среди других деятелей искусства, связанных с организацией, были Анна Ахматова, Ольга Форш, Гумилёв и другие известные личности.

Где: Невский проспект, 15

Фото: citywalls.ru

Квартира Марадудиных

В 1922 году Мандельштам женился. Его супругой стала Надежда Хазина, которая в тот период была художницей.

Читайте также:

«Взгляд на улице, розы в дому»: адреса Блока в Петербурге

Какое-то время летом 1924 года пара жила на Большой Морской улице. Осип и Надежда сняли квартиру семьи Марадудиных. Хозяйка Мария Семёновна была первой женщиной-конферансье в стране.

Где: Большая Морская улица, 49

Фото: citywalls.ru

Квартира брата

На 8-й линии Васильевского острова жил брат Мандельштама Евгений. Осип, вернувшись из командировки на Кавказ, приехал к нему в конце 1930 года, где пробыл несколько дней.

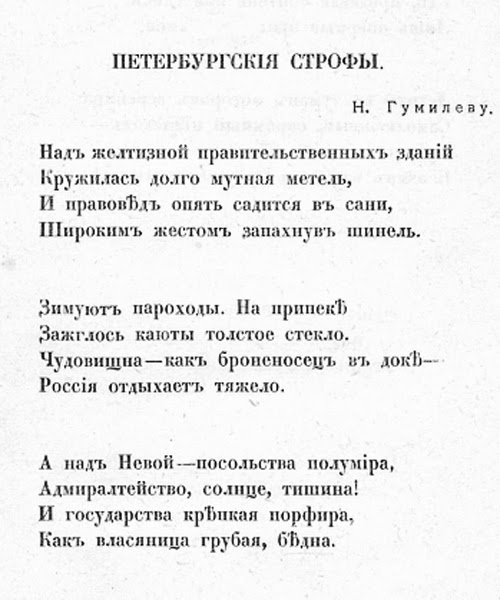

Именно с домом на 8-й линии связано знаменитое стихотворение «Ленинград», которое было здесь написано. Оно начинается с известной строки «Я вернулся в свой город, знакомый до слёз».

В 1991 году на фасаде здания появилась мемориальная табличка с информацией об этом факте.

Где: 8-я линия В. О., 31

Фото: citywalls.ru

Дом печати

В Доме печати в феврале 1933 года состоялось одно из наиболее известных выступлений Мандельштама. На нём он назвал литературное течение акмеизм «тоской по мировой культуре».

Мандельштам не только читал стихи, но и отвечал на вопросы публики. Один из гостей вечера спросил, как он относится к современным писателям. Осип Эмильевич отметил, что гордится дружбой с Ахматовой.

Осип Эмильевич отметил, что гордится дружбой с Ахматовой.

Творческий вечер в Доме печати стал одним из последних для Мандельштама. Спустя полгода он написал стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны», в котором раскритиковал власть и Сталина. Через некоторое время был сделан донос, после чего поэта стали преследовать.

Где: набережная реки Фонтанки, 7

Фото: citywalls.ru

Писательский жилищный кооператив

Здание рядом со Спасом на Крови имеет прозвище «Писательский небоскрёб». В разное время здесь жили Ольга Форш, Всеволод Рождественский, Вера Кетлинская и Михаил Зощенко, в честь которого здесь открыт музей.

«Небоскрёб» стал последним ленинградским адресом Мандельштама. Тут он с женой провёл два дня осенью 1937 года – у пары тогда совсем не было денег, им негде было жить.

«Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Всё было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет тёплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу», – писала Ахматова в дневнике.

Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу», – писала Ахматова в дневнике.

Читайте также:

«Ведь под аркой на Галерной наши тени навсегда…»: места Ахматовой в Петербурге

Спустя чуть больше года Мандельштам умер. Он находился во Владивостокском пересыльном пункте Дальстроя, куда его поместили после второго ареста. Поэта привлекли за антисоветскую агитацию, но в 1950-е годы он был реабилитирован.

Где: набережная канала Грибоедова, 9

Фото: citywalls.ru

Экскурсия «Мандельштам в Санкт-Петербурге». Цикл экскурсий «Литературная жизнь Петербурга». Места, связанные с Осипом Мандельштам в Петербурге

- Туры в Петербург

- Речные круизы

- Туры по России

- Для школьников

- Корпоратив

- Загородный отдых

Литературные экскурсии

Номер экскурсии: ГЭЛ_020

Продолжительность: 3 часа

Быстрое бронирование

Даты экскурсии:

Для организованных групп на любые даты

Монархисты и прочие демократы постоянно припоминают коммунистам пресловутую «пятую графу». Однако «квота на иудеев» была принята еще в царских университетах. И никто не возмущался, не протестовал.

Однако «квота на иудеев» была принята еще в царских университетах. И никто не возмущался, не протестовал.

Маршрут экскурсии:

Экскурсия о жизни и творчестве Осипа Мандельштама.

Если бы родителей Осипа Мандельштама не поманил яркий свет столичного Петербурга, возможно мы бы никогда не услышали о таком поэте.

И уж точно жизнь восставшего против сталинского режима человека не оборвалась в пересыльном лагере под Владивостоком.

Стихи Мандельштама трудно назвать великой поэзией. Их ценность – смелость человека, который не побоялся сурового предупреждения власти – первой высылке в Чердынь. И, вопреки этому предупреждению открыто выступил против «вождя народов».

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

..

Знакомо?…

Мест, прочно связанных с Мандельштамом в Санкт-Петербурге не так уж много, но экскурсия просто провезет по городу, в который Мандельштам был влюблен.

Известность у отечественных литературных критиков Мандельштам получил благодаря дружбе с Анной Ахматовой и Николаем Гумилевым. Тему этого знакомства тоже затрагивает наша экскурсия.

Стоимость экскурсии 2022-2023 г.:

| При группе 30 человек | рубли |

|---|---|

| На 1 человека | 460 |

Полное бронирование

В стоимость входит:

- экскурсовод

- туристический автобус на 3 часа

Примечания:

Маршрут может быть изменен из-за дорожной обстановки в городе.

Другие экскурсии:

Блок в Петербурге

Есенин в Петербурге

Ахматова в Санкт-Петербурге

<<

© 2009-2022 Туристическая компания Арина.

Туроператор по Санкт-Петербургу и Северо-Западу России

Войти

Вверх

Мемориальная доска Осипу Мандельштаму, Санкт-Петербург

Нажмите на фото для увеличения .

Слова на табличке гласят: «В этом здании в декабре 1930 года поэт Осип Мандельштам написал: «Я вернулся в город, который знаю, как знаю свои слезы». Почти ровно восемь лет спустя он умер, умер от голода и замерзания 28 декабря 1938 года, когда его везли в Сибирь, где ему предстояло пятилетнее заключение в трудовых лагерях. Это произошло после его второго задержания. Его арестовали впервые в 1934 за написание сатирического стихотворения об Иосифе Сталине. Однако это были не единственные его стычки с власть имущими. Коммунистическая партия отправила его из Петербурга на Кавказ в 1930 году, где он провел несколько месяцев, прежде чем ему разрешили вернуться домой. Именно по возвращении он написал стихотворение, упомянутое на мемориальной доске.

Произведение, которое Мандельштам назвал «Ленинградом», — это не просто упражнение в ностальгии, не простое заявление о том, что «хорошо вернуться домой». Это также намекает на то, как Ленинград, когда-то называвшийся Петербургом, пришел в упадок с тех пор, как он впервые переехал туда в детстве. И даже как бы предвещает дурной конец, к которому он придет, с его последними ссылками на «важных гостей» — т. дверь.» Видите ли, он уже воспринимал цепной замок на своей двери как своего рода кандалы.

Это также намекает на то, как Ленинград, когда-то называвшийся Петербургом, пришел в упадок с тех пор, как он впервые переехал туда в детстве. И даже как бы предвещает дурной конец, к которому он придет, с его последними ссылками на «важных гостей» — т. дверь.» Видите ли, он уже воспринимал цепной замок на своей двери как своего рода кандалы.

Конец 1930 года, переходящий в 1931 год, был тяжелым временем в Советском Союзе, и дальше будет только хуже. Поэт Владимир Маяковский, прославленный коллега Мандельштама, застрелился (или, что менее вероятно, был расстрелян властями) в апреле. Советское правительство осуществило жестокие нападения на кулака, зажиточных крестьян в течение 1930 года. В 1931 году был снесен знаменитый Храм Христа Спасителя. В 1932 году несколько независимых писательских организаций были закрыты и заменены что впоследствии стало Советским Союзом писателей, контролируемым Коммунистической партией. Аресты писателей и художников стали увеличиваться в 1932 и 1933 г. К моменту первого ареста Мандельштама в 1934 г. машина террора и репрессий начала работать жадно и эффективно.

К моменту первого ареста Мандельштама в 1934 г. машина террора и репрессий начала работать жадно и эффективно.

Не знаю, следствие ли это знания дальнейшей судьбы Мандельштама, или поэт действительно наполнил свое стихотворение предчувствием, но я вижу обреченность и мрак повсюду в этом коротком произведении. Особенно я вижу это, когда он заявляет, что еще не готов умереть (на момент написания ему еще не было 40 лет), и когда отмечает, что знает все адреса в городе, где он может найти «голоса мертвых.»

Я сфотографировал мемориальную доску и здание, на котором она висит, жарким солнечным днем в Санкт-Петербурге весной 2018 года. Тогда я знал, что, возможно, это будет моя последняя поездка в город на Неве, поэтому , за пять дней я сделал уйму фотографий. Вот несколько кадров жилого дома на 8-й линии Васильевского острова, 31, где когда-то жил Мандельштам с женой Надеждой. Его стихотворение о возвращении совпадает с моим прощанием с городом.

Приведенный ниже перевод «Ленинграда» Мандельштама довольно рудиментарный. Тем не менее, я предлагаю свою собственную версию, потому что другие, которые я нашел в сети, упустили кое-что, что, по моему мнению, нужно было включить. Однако обязательно ознакомьтесь с переводами Дины Беляевой и Джона Догерти. В некоторых местах, особенно в исполнении Догерти, эти альтернативы работают лучше, чем я.0004

Тем не менее, я предлагаю свою собственную версию, потому что другие, которые я нашел в сети, упустили кое-что, что, по моему мнению, нужно было включить. Однако обязательно ознакомьтесь с переводами Дины Беляевой и Джона Догерти. В некоторых местах, особенно в исполнении Догерти, эти альтернативы работают лучше, чем я.0004

Ты снова вернулся, так что давай, вдыхай

Речные фонари Ленинграда, наполненные рыбьим жиром.

Вперед, вспомни те декабрьские дни

Где яичные желтки смешиваются с зловонной смолой.

Петербург! Нет, я еще не готов умереть

Пока ты знаешь каждый мой номер телефона.

Петербург! Я до сих пор знаю каждый адрес

Где я могу слышать голоса мертвых.

Я живу на черной лестнице, где мои виски проколоты

Дверным звонком, который едва висит на ниточке.

Всю ночь жду гостей столь важных,

Постоянно тряся кандалы цепи на двери.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Украденный воздух, сломанный голос эссе Джеймса Стоттса Осип Эмильевич Мандельштам родился в Варшаве, европейский еврей, в 1891 году. Подданный Российской империи, его семья получила право переехать в Санкт-Петербург, когда он был еще маленьким мальчиком, а это означало, что русский язык станет его суррогатным родным языком, подкрепленным образованием, которое привело его из Санкт-Петербурга в Сорбонну и Гейдельберг и дало ему знание латыни, греческого, французского и немецкого языков. . Городской, высокообразованный и честолюбивый Мандельштам боролся за место на русской литературной сцене. Он стал основателем акмеистической школы поэзии вместе с коллегами-интеллектуалами-петербуржцами, в первую очередь Анной Ахматовой и Николаем Гумилевым. В 1913 марта он опубликовал свою первую книгу, Stone , в которой раскрывается поэт загадочной сдержанности и строгой классической дисциплины, плененный архитектурной логикой, которая структурирует его стихи и организует его взгляды на историю и время: Когда — его мысли и духи высоки — Он поставил апсиды и экседры, Лицом к востоку и западу? [.  . .] Это мудрое, сферическое здание . .] Это мудрое, сферическое здание Переживет народы, века. (из «Святой Софии») Но чем ближе я изучал тебя, Собор Парижской Богоматери, Том также закрепил репутацию Мандельштама как одного из ведущих поэтов своего поколения. Но потом: гражданская война, революция, крах общественного строя. Там, где когда-то Мандельштам был космополитом, теперь он был перемещен, преследуемый Красной и Белой армиями, постоянно в движении. На короткое время воодушевленная новым национальным экспериментом коммунизма, революция затем испортила и оттолкнула Мандельштама на юг, где Грузия и Крым стали местом его метафорического изгнания и где его поэзия претерпела травмирующую метаморфозу. Там он написал свою собственную Tristia , вдохновленный плачем Овидия с Черного моря. Мандельштам вернулся в Петроград и Москву в 1922 году, недавно женившись на необычайно преданной киевлянке Надежде Хазиной. Когда он снова начал писать, он был андеграундным поэтом. Он был арестован, подвергнут пыткам и приговорен к ссылке после того, как в 1933 году на частном собрании поделился своей знаменитой карикатурой на Сталина с тараканами. И лягушки, как шарики ртутные И воздух, в редкое молочное устройство. (из «Я подношу зелень к губам») — Всякий раз, когда щегол в сладком хлебе Окунь и подставка наговор, Не имея никакой надежды на выживание, он и Надежда начали долгий героический проект по распространению его каталога по памяти и декламации среди друзей и знакомых, чтобы его можно было реконструировать, если и когда история когда-нибудь исправится. На моей книжной полке есть полное собрание сочинений на русском языке в трех томах, а также избранные стихи на английском языке В.С. Мервин и Кларенс Браун, Джеймс Грин и один том под редакцией Кевина Платта. « Stray Dog Cabaret » Пауля Шмидта дает нам Мандельштама вместе со многими лучшими поэтами своего поколения в сценических переводах. Ugly Duckling Presse недавно переиздала онлайн книгу новых переводов Мандельштама под редакцией Ильи Бернштейна. Все это имеет свои недостатки и достоинства. Издание Мервина/Брауна стало, пожалуй, стандартным изданием, а Джеймс Грин получил разрешение Надежды Мандельштам. Но все это скромные достижения, и довольно стройные. Ничто в английском никогда не давало удовлетворения, потому что в русском нет ничего легкого. Мандельштам — один из самых трудных поэтов двадцатого века, и его невероятно трудно переводить. Мандельштам ставит в тупик всех переводчиков, в конце концов, и нас, читателей. Что очевидно в каждом переводе, так это борьба и восхищение самим Мандельштамом. Stolen Air , однако, оставляет неприятный привкус во рту. Виман беспечно и опрометчиво отказывается от собственных стихов Мандельштама ради безвкусной лирической бестелесности, так что диву даешься, как, почему и кем все это могло быть сочтено достойным серьезного сравнения. Тяжелая ночь. Гомер. Бездомные паруса. Вечно чуждые, все более внутренние, эти берега, Певица и море, всем движет любовь. По-русски паруса «натянутые», а не «бездомные». Его «голос» никогда не упоминается. Журавли не «странные», и они не «стреляют скорбя», они «поднимаются». Вторая строфа почти не похожа на оригинал Мандельштама. Виман предпочитает косвенно называть Елену ахейцами «одной тоской», тогда как Мандельштам прямолинеен, и перевод становится болезненным проявлением неуважения к исходному тексту. Бессонница. Гомер. Натянутые паруса. Журавлиным клином к чужим берегам — И море, и Гомер — всем движет любовь. Или в версии Мервина и Брауна: Бессонница. Гомер. Натянутые паруса. Полет журавлей, пересекающих чужие границы, Море — Гомер — все движимо любовью. Вы сразу же замечаете, насколько Виман одержим своим голосом, находя способы постулировать его по поводу ничего в строках 2 и 3. Последнее, что вы замечаете, — это его отвержение Гомера, то, что Мандельштам никогда бы не написал и почти наверняка ненавидел бы: «Всем движет любовь. / Но что мне до этого? Гомер мертв». Виман вставляет, а не интерпретирует. Так много теряется, но почти ничего не приобретается. В другом месте, в «Казино», довольно прямолинейным описанием луча света, падающего на скатерть через затуманенное окно, становится: «Мне нравится тортообразное казино на дюнах / И как строгие пальцы скелетного света / Оживают на сукно». Вот версия Грина: «Мне нравится казино на дюнах: / Широкий вид из туманного окна, / Тонкий луч света на смятой скатерти». Казино Мандельштама необъяснимым образом становится «пирожным» благодаря Виману. В оригинальном русском говорится о любви говорящего следовать за крыльями чайки в полете; Виман пишет: «Мне нравится. Для двух стихотворений Виман изобретает пародийные названия Целана «Тошнота» и «Растягивание печали». В стихотворении «Батюшков» Мандельштам сравнивает заглавную трость поэта с волшебной палочкой; это просто и точно передано Мервином и Брауном: «Бездельник с палочкой вместо трости, у меня живет кроткий Батюшков». Однако Виман пишет: «Овощной мудрец, волшебник праздности». В третьей строфе Мандельштам косноязычен в своем воображаемом обмене с одним из своих героев: Он улыбнулся. Я сказал, я благодарю вас, Который Виман скручивает в это: Он ухмыляется. Я обязан тебе С неловкостью. . . Читая рядом русский и английский, диву даешься, честно говоря, Какого черта? Действительно ли Виман делает плохие квакерские каламбуры? «Я обязан тебе», «На сваях в море студня» — это чистые и патетические измышления Вимана: окончание этого стихотворения Мандельштама — один из его самых глубоких образов — как бы изображающий орфическое и святое отождествление, он просит Батюшкова: «Налейте свои вечные сны, пробы крови, / Из одного стакана в другой» (Джеймс Грин). Но вместо этого Виман дает нам патоку, в которую почти невозможно поверить: «Батюшков! Я все еще чувствую, / Вспоминая твою потрепанную, шаркающую спину, / Любовь, как кусочек моей души, / Я никогда не знал, что мне не хватает». Такой последовательности просто не существует в оригинале, к счастью. Если существует хотя бы неопределенный стандарт верности — а без принятия какого-либо стандарта нет оправдания задаче перевода — то любой читатель может найти сотни таких ошибок со стороны Вимана, на каждой странице, практически в каждой строке и фраза. Ссылаться на русский язык почти несправедливо. В послесловии Виман признает, что не знает языка, и ему вообще неудобно использовать перевод слова в своих версиях; он даже призвал издателей не использовать это слово, хотя они настаивали, и он отступил. Интересно, каким был рабочий аппарат Вимана и Каминского. Создается гнетущее впечатление, что Каминский ведет корабль по ложному пути, от предположения, что Мандельштам во многом является русским Гопкинсом, до его нелепого утверждения: «Вообще, я думаю, что в этих версиях Виман подходит ближе к Хопкинсу, чем любой другого живого американского поэта», к его замечанию о поэтическом развитии Мандельштама, что «это как если бы Альфред Лорд Теннисон вдруг начал писать, как Эмили Дикинсон», к его другому, почти идентичному проекту перевода Марины Цветаевой с Жаном Валентайном. В этой книге Каминскому и Валентину даже удалось избежать перевода слова на обложке, выбрав вместо этого прочтения Цветаевой. Возможно, он предназначен для того, чтобы предложить пространство для творчества, но в нем есть недостаток строгости. Если и есть что-то, что Хопкинс разделяет с Мандельштамом, так это неизменный интерес к истории своего родного языка и вдыхание новой жизни в старые формы. То есть их объединяет родственная искра. Но в формулировке Вимана подражание Хопкинсу означает не что иное, как синкопированную аллитерацию. Почти извращенно то, как Каминский рекламирует деформированные переводы Петрарки Мандельштама как образец. Виман принял близко к сердцу все эти неявные советы, но, похоже, понятия не имеет, как их реализовать. Там, где Мандельштам использовал Петрарку, чтобы переписать свое собственное отношение ко времени, языку и любви, проект Вимана и Каминского представляет собой бойкое, необдуманное оскорбление, направленное на подлинное достижение Мандельштама. Я понимаю и сочувствую низменным мотивам, заставляющим поэта переводить Мандельштама. Это негласно, но — мы все хотим кусок пирога. Но чтение правильных поэтов делает, а не делает нас хорошими поэтами для продолжения жизни. Виман называет Мандельштама «требовательным к душе» поэтом, но что именно Мандельштам требовал от души Вимана? Возможно, не так много, как он утверждает, или недостаточно, особенно если он служит редуктивному прочтению Каминским Мандельштама как греческого или латинского русского. В этой формулировке обязательно обходится русский язык, заменяется трагической карикатурой на русскую историю. Несомненно, Каминский провел свою поэтическую карьеру, борясь с трудностями мандельштамовской просодии, но Виман только переделывает обрывки, пока маленькая Каминская-птичка шепчет ему на ухо, пытаясь склеить что-то похожее на Хопкинса-кум-Теннисона-кум- Дикинсон. В своем предисловии Каминский утверждает, что Мандельштам был человеком противоречий, в том числе то, что его стих мог быть формальным, но иногда менее формальным; что он был очень цивилизованным поэтом, который писал хорошие стихи, живя в провинциальном городе; что «он редко давал названия своим стихам. Иногда да». Это настолько глупо, что заставляет усомниться в интеллекте Каминского, и выдает плохое понимание Мандельштама. Каминскому виднее, что Мандельштам был человеком напряжения, словом, архитектором, противопоставляющим вещи друг другу. Он смог выковать в образе своей любимой птицы щегла свое тождество с осетинским кормчим, посмотреть в зеркало гордым, охваченным паникой поэтом и увидеть оглядывающимся назад испуганным параноидальным узурпатором. Мандельштам интуитивно почувствовал, как извращенно переплелись его судьбы со сталинскими. И все же я хочу согласиться с Джимом Харрисоном: « Stolen Air — критически важная книга. Европе нужен Мандельштам на ее небосводе… В сегодняшней несколько скомпрометированной атмосфере нам нужен контакт с величием — и в этой книге он у нас есть. |

Новый Советский Союз фигурирует как преисподняя в новых стихах Мандельштама: «Мы умрем в прозрачном Петрополисе, / Где правит нами Проспепина» (перевод Джеймса Грина). Эпоха принесла с собой свою смертоносную форму художественной цензуры, характерную даже для долгой истории подавления литературы в России. Подрывной стих Мандельштама казался официальным критикам и читателям в издательствах в лучшем случае пессимистичным, в худшем — гиперкритическим. Его работа теперь стала «ворованным воздухом», зловещей — написанной без согласия — и неизбежно втягивала его сквозь перчатку сталинского террора. На годы он отказался от своих стихов в пользу переводов и прозы. Он путешествовал по Армении и стал свидетелем ужасного голода, голодающих детей, которым нечего было жевать, кроме пшеничной плевелы.

Новый Советский Союз фигурирует как преисподняя в новых стихах Мандельштама: «Мы умрем в прозрачном Петрополисе, / Где правит нами Проспепина» (перевод Джеймса Грина). Эпоха принесла с собой свою смертоносную форму художественной цензуры, характерную даже для долгой истории подавления литературы в России. Подрывной стих Мандельштама казался официальным критикам и читателям в издательствах в лучшем случае пессимистичным, в худшем — гиперкритическим. Его работа теперь стала «ворованным воздухом», зловещей — написанной без согласия — и неизбежно втягивала его сквозь перчатку сталинского террора. На годы он отказался от своих стихов в пользу переводов и прозы. Он путешествовал по Армении и стал свидетелем ужасного голода, голодающих детей, которым нечего было жевать, кроме пшеничной плевелы. В результате травмы у него начали выпадать ресницы; у него было учащенное сердцебиение. Его отправили в Чердынь, где он совершил попытку самоубийства, а затем в Воронеж. Его поэзия снова изменилась, превратившись в маниакальную и замкнутую, его слова и звуки следовали замысловатой логике восторга и отчаяния:0005

В результате травмы у него начали выпадать ресницы; у него было учащенное сердцебиение. Его отправили в Чердынь, где он совершил попытку самоубийства, а затем в Воронеж. Его поэзия снова изменилась, превратившись в маниакальную и замкнутую, его слова и звуки следовали замысловатой логике восторга и отчаяния:0005 Его ссылка временно закончилась — только для того, чтобы быть замененной более суровым приговором: он был отправлен в Сибирь один. Ослабленный и искалеченный преследованием, он умер по пути в ГУЛАГ в 19 г.38.

Его ссылка временно закончилась — только для того, чтобы быть замененной более суровым приговором: он был отправлен в Сибирь один. Ослабленный и искалеченный преследованием, он умер по пути в ГУЛАГ в 19 г.38.

Виман предпочел бы быть умным, чем пытаться понять стихотворение, которое он переводит, что, безусловно, объясняет так много его странных решений. Сравните перевод Вимана с версией Грина:

Виман предпочел бы быть умным, чем пытаться понять стихотворение, которое он переводит, что, безусловно, объясняет так много его странных решений. Сравните перевод Вимана с версией Грина: Но кому

Но кому  .. высокая, рыскающая чайка, в глазах которой ничего не теряется». Опять же, что дает эта редакция? Так много оригинального тона здесь заброшено. Режимы Wiman по умолчанию кажутся игнорированием и искажением текста.

.. высокая, рыскающая чайка, в глазах которой ничего не теряется». Опять же, что дает эта редакция? Так много оригинального тона здесь заброшено. Режимы Wiman по умолчанию кажутся игнорированием и искажением текста.

Разве его не интересует то, что пытался сделать Мандельштам? Ошибки, неправильное прочтение и поэтические вольности допустимы и неизбежны. Но в какой степени и с какой целью? Возможно, Виман и Камински настолько довольны своим произведением, что не чувствуют никаких обязательств перед первоисточником, нет нужды возиться с текстом, кому-то что-то доказывать. Все это — пища для машины личной оригинальности Вимана, ни больше, ни меньше. Но невозможно читать Мандельштама без большой борьбы и непонимания. Он настолько радикально оригинален, герметичен, сложен и сбивает с толку, что единственный правильный способ читать его — in lento. Переводы создают впечатление, что Виман читал Мандельштама мимоходом.

Разве его не интересует то, что пытался сделать Мандельштам? Ошибки, неправильное прочтение и поэтические вольности допустимы и неизбежны. Но в какой степени и с какой целью? Возможно, Виман и Камински настолько довольны своим произведением, что не чувствуют никаких обязательств перед первоисточником, нет нужды возиться с текстом, кому-то что-то доказывать. Все это — пища для машины личной оригинальности Вимана, ни больше, ни меньше. Но невозможно читать Мандельштама без большой борьбы и непонимания. Он настолько радикально оригинален, герметичен, сложен и сбивает с толку, что единственный правильный способ читать его — in lento. Переводы создают впечатление, что Виман читал Мандельштама мимоходом. Каминский скармливает Виману подстрочные тексты и заметки, консультирует и, возможно, даже занимается отбором. Любой, кто читал собственные стихи Каминского, поймет, насколько он многим обязан Мандельштаму. Во введении мы получаем намек на то, что Каминский, возможно, призывал Виман принять некий совет прямо из уст Мандельштама: «Уничтожьте свою рукопись, но сохраните то, что вы написали на полях».

Каминский скармливает Виману подстрочные тексты и заметки, консультирует и, возможно, даже занимается отбором. Любой, кто читал собственные стихи Каминского, поймет, насколько он многим обязан Мандельштаму. Во введении мы получаем намек на то, что Каминский, возможно, призывал Виман принять некий совет прямо из уст Мандельштама: «Уничтожьте свою рукопись, но сохраните то, что вы написали на полях».

Мы хотим быть в той линии поэтов, которая идет через Мандельштама. Одно дело находиться под влиянием великих поэтов; однако как переводчики мы делаем неявное, но явное заявление о том, что этот поэт живет в наших сердцах и умах и глубоко укоренен в наших собственных стихах. Мы хотим встать у ворот, занять место за отцовским столом.

Мы хотим быть в той линии поэтов, которая идет через Мандельштама. Одно дело находиться под влиянием великих поэтов; однако как переводчики мы делаем неявное, но явное заявление о том, что этот поэт живет в наших сердцах и умах и глубоко укоренен в наших собственных стихах. Мы хотим встать у ворот, занять место за отцовским столом. Почему, кстати, не Ариосто с Батюшковым с Хлебниковым? Это, конечно, было бы гораздо сложнее подделать, чем и занимается Виман.

Почему, кстати, не Ариосто с Батюшковым с Хлебниковым? Это, конечно, было бы гораздо сложнее подделать, чем и занимается Виман. С этим примером виртуозного отождествления, а не противоречия, читателю почти невозможно смириться. Бродский классно предположил, что развитие Мандельштама как поэта было устойчивым, пока его не сломила безжалостная сила советской истории. Его всегда подрывная поэзия получила ужасное ускорение после его ареста и ссылки. Голос Мандельштама подарил нам обоим эпиграмму к Сталину и ода. Сложность услышать этот голос более требовательна к душе, чем все, что мы слышим в версиях Вимана, который, по-видимому, видит в Мандельштаме не более чем «живую, взбесившуюся маленькую птичку» (из «Клетки»). Вот почему я верю Виману на слово во всей его самоуничижительной банальности, когда он признается: «Поэт шатается по улицам маленького городка в России, преследуемый и смертью (Сталин), и жизнью (поэзией). Переводчик сидит в Северном Чикаго, попивая чай».

С этим примером виртуозного отождествления, а не противоречия, читателю почти невозможно смириться. Бродский классно предположил, что развитие Мандельштама как поэта было устойчивым, пока его не сломила безжалостная сила советской истории. Его всегда подрывная поэзия получила ужасное ускорение после его ареста и ссылки. Голос Мандельштама подарил нам обоим эпиграмму к Сталину и ода. Сложность услышать этот голос более требовательна к душе, чем все, что мы слышим в версиях Вимана, который, по-видимому, видит в Мандельштаме не более чем «живую, взбесившуюся маленькую птичку» (из «Клетки»). Вот почему я верю Виману на слово во всей его самоуничижительной банальности, когда он признается: «Поэт шатается по улицам маленького городка в России, преследуемый и смертью (Сталин), и жизнью (поэзией). Переводчик сидит в Северном Чикаго, попивая чай».