Русские партизаны 1812. Партизаны с погонами на плечах

Первыми партизанскими отрядами Отечественной войны 1812 года стали части русской армии

Представление об Отечественной войне 1812 года непременно включает в себя не только множество боев и сражений, которые дала наступающим и отступающим французам русская армия, но и партизанские действия против оккупантов. А началом этой деятельности можно считать 23 июля (4 августа по н. ст.) 1812 года, когда по указанию главнокомандующего русской армии генерала от инфантерии Михаила Барклая де Толли в Смоленске сформирован первый армейский партизанский отряд численностью 1300 человек.

Русская герильяВ массовом сознании партизанская война до сих пор представляется чем-то совершенно стихийным и поначалу неуправляемым, возникающим в результате консолидации совершенно невоенных людей ради отпора неприятелю. Между тем в России к этой форме боевых действий начали готовиться еще до начала войны 1812 года.

Понятие «партизанская война» (в XIX веке ее чаще называли «малой войной», в отличие от большой, которую вела регулярная армия) происходит от французского слова «partie», то есть часть, отряд регулярных войск. По иронии судьбы именно французам довелось первыми испытать на себе результаты действий партизан. Первый опыт настоящей партизанской войны был получен в оккупированной французскими войсками Испании, где воевавшие вне линии фронта испанцы называли себя «герильерос», от «герилья» (исп. Guerilla), буквально – «малая война». Опыт противостояния испанцев французам был хорошо известен в России: в большинстве европейских стран подвиги и храбрость герилерос пользовались широкой популярностью. А вот проанализировать результаты герильи могли далеко не все, для этого требовался военный опыт. Такого хватало у сотрудников все той же Особенной канцелярии, которые накануне войны 1812 года действовали практически в каждой стране Европы.

Так что в русском военном министерстве, где вторжения французов ждали задолго до его начала, хорошо понимали значение и пользу «малой войны» и готовились к ней. Доказательством тому может служить аналитическая записка, подготовленная весной 1812 года по распоряжению директора Особенной канцелярии (военной разведки) полковника Арсения Закревского подполковником Петром Чуйкевичем. Он пишет, что существенное влияние на ход военных действий окажут «партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопущение до фуражировки (то есть заготовке корма для армейских лошадей. – Прим. авт.)».

Доказательством тому может служить аналитическая записка, подготовленная весной 1812 года по распоряжению директора Особенной канцелярии (военной разведки) полковника Арсения Закревского подполковником Петром Чуйкевичем. Он пишет, что существенное влияние на ход военных действий окажут «партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопущение до фуражировки (то есть заготовке корма для армейских лошадей. – Прим. авт.)».

Прошло почти полтора месяца с начала вторжения Наполеона в Россию, прежде чем командование русской армии решилось прибегнуть к практике партизанской войны. Произошло это незадолго до того, как 4 (16 по н. ст.) августа 1812 года 1-я и 2-я русские армии соединились под Смоленском накануне Смоленского сражения. К этому времени оперативный тыл наполеоновской «Большой армии» оказался растянут на 450 верст. Такое положение открывало чрезвычайно привлекательные перспективы для ведения партизанской войны. И 23 июля 1812 года главнокомандующий русской армией генерал от инфантерии Барклай де Толли издает распоряжение об организации летучего отряда для действий на коммуникациях противника.

В состав этого соединения вошли Казанский драгунский полк, Ставропольский калмыцкий полк и три донских казачьих полка. По сути, основу нового отряда составили иррегулярные части, усиленные регулярной для лучшего управления. Командование этим партизанским отрядом численностью в 1300 человек поручили генерал-майору барону Фердинанду фон Винценгероде. Помимо активных действий в оперативном тылу французов и нарушения их коммуникаций, отряду Винценгероде предписывалось контролировать Петербургский тракт, а также служить посредником между основными силами и корпусом генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна, прикрывавшим путь на Санкт-Петербург.

Партизанские генералы и полковникиСвои возможности летучий отряд генерала Винценгероде, который называли еще «летучим корпусом», продемонстрировал практически сразу после окончания формирования. Уже 7 (19 по н. ст.) августа 1812 года это соединение совершило налет на Витебск, во время которого сумело захватить в плен восемьсот солдат и офицеров противника. А незадолго до этого, в ночь на 27 июля (8 августа по н. ст.) от Винценгероде в ставке Барклая де Толли получили ценнейшую информацию о том, что войска Наполеона готовятся перерезать пути отхода русской армии. Идея, сформулированная некогда подполковником Чуйкевичем, заработала в полную силу. Кстати, сам Петр Чуйкевич принял активное участие в формировании «летучего корпуса», хотя и не получил приказа войти в его состав.

А незадолго до этого, в ночь на 27 июля (8 августа по н. ст.) от Винценгероде в ставке Барклая де Толли получили ценнейшую информацию о том, что войска Наполеона готовятся перерезать пути отхода русской армии. Идея, сформулированная некогда подполковником Чуйкевичем, заработала в полную силу. Кстати, сам Петр Чуйкевич принял активное участие в формировании «летучего корпуса», хотя и не получил приказа войти в его состав.

Действия корпуса генерал-майора Фердинанда Винценгероде оказались настолько эффективными, а помощь, которую он оказывал основным силам, настолько ценной, что уже через месяц после приказа о формировании «летучего корпуса» его командир получил звание генерал-лейтенанта. Случилось это через четыре дня после знаменитого боя под Звенигородом, где отряд Винценгероде, действуя из засад, на несколько часов задержал продвижение 4-го Итальянского корпуса генерала Богарне к Москве.

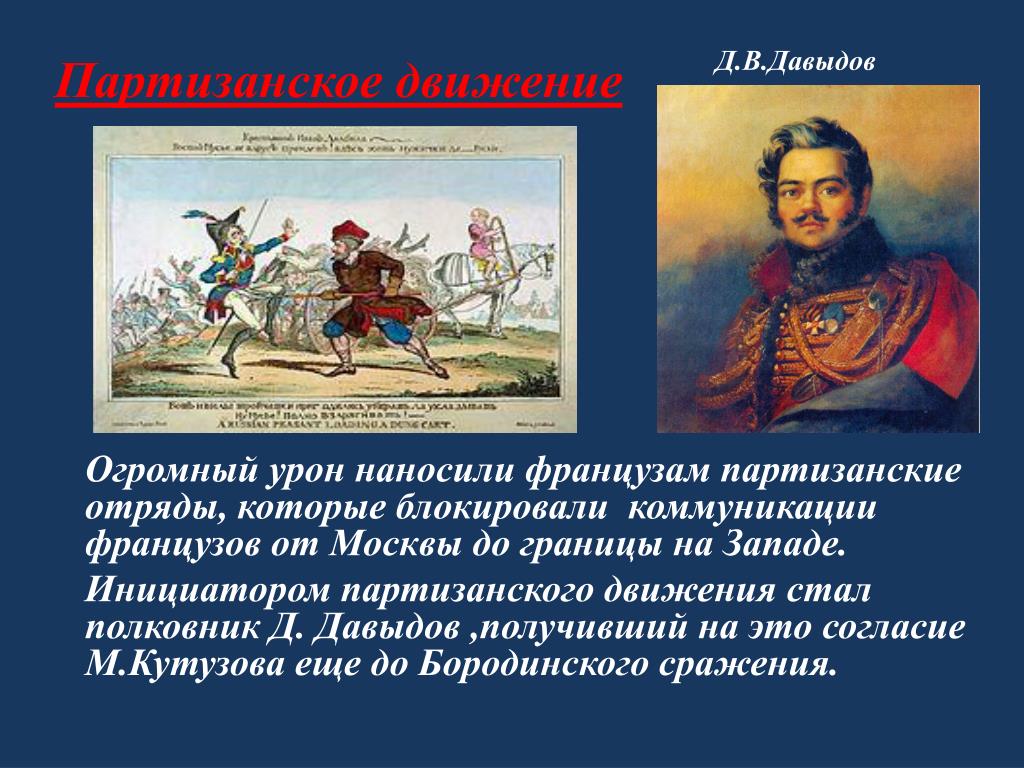

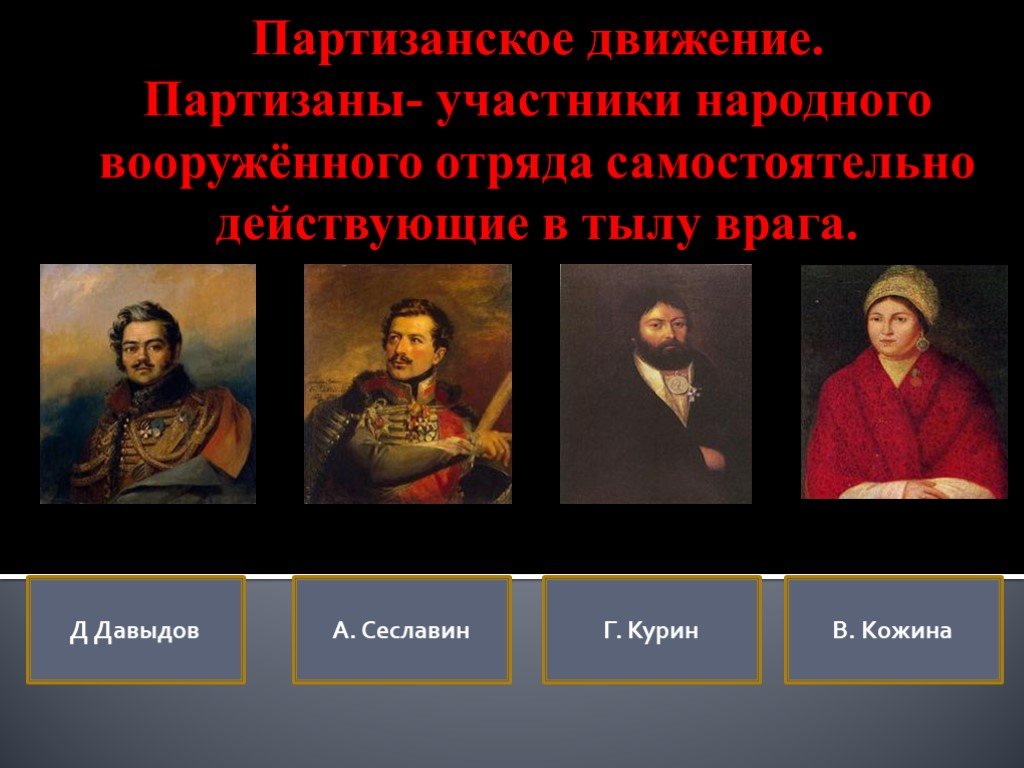

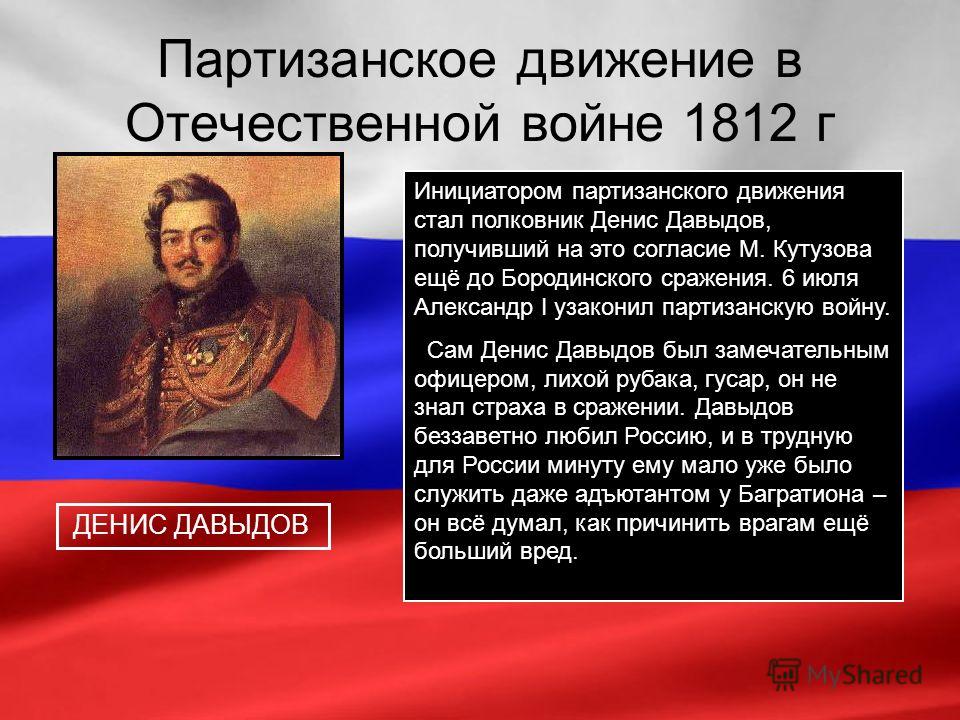

«Летучий корпус» Винценгероде остался единственным настолько крупным партизанским отрядом, состоявшим из солдат и офицеров регулярной русской армии, но далеко не единственным вообще. Помимо него, действовали отряд гусарского полковника Дениса Давыдова, сформированный накануне Бородинского сражения при поддержке фельдмаршала Михаила Кутузова, отряды полковника Александра Сеславина и штабс-капитана артиллерии Александра Фигнера, «летучий отряд» генерал-майора Ивана Дорохова. А удача летучего отряда полковника Николая Кудашева, который во время боя под Тарутино 6 (18 по н. ст.) октября 1812 года перехватил предписание маршала Франции Бертье направить все тяжелое снаряжение на Можайскую дорогу, позволила Кутузову вовремя перекрыть французам путь на юг.

Помимо него, действовали отряд гусарского полковника Дениса Давыдова, сформированный накануне Бородинского сражения при поддержке фельдмаршала Михаила Кутузова, отряды полковника Александра Сеславина и штабс-капитана артиллерии Александра Фигнера, «летучий отряд» генерал-майора Ивана Дорохова. А удача летучего отряда полковника Николая Кудашева, который во время боя под Тарутино 6 (18 по н. ст.) октября 1812 года перехватил предписание маршала Франции Бертье направить все тяжелое снаряжение на Можайскую дорогу, позволила Кутузову вовремя перекрыть французам путь на юг.

Когда остатки «Большой армии» начали отступление по разоренной ими же самими Смоленской дороге, они почти все время находились под ударами партизанских «летучих отрядов» русской армии. В крупные бои, как поначалу, партизаны уже не вступали, сделав очевидный вывод, что их стихия – это прежде всего тревожащие противника стычки и то, что позднее назовут «разведывательно-диверсионной деятельностью». Тем не менее даже эти слабые, на первый взгляд, удары лишали и без того теряющую порядок французскую армию управления, оставляли без фуража и провианта, вырывали из ее рядов то десяток, то несколько десятков, а то не несколько сотен солдат и офицеров. Во многом это заслуга именно партизан, что к Березине – конечной точке пребывания в России – армия Наполеона подошла, став на три четверти меньше, чем в начале вторжения.

Во многом это заслуга именно партизан, что к Березине – конечной точке пребывания в России – армия Наполеона подошла, став на три четверти меньше, чем в начале вторжения.

Эти успехи партизан из числа основных сил русской армии привели к появлению партизанских отрядов и в двух вспомогательных корпусах под командованием вице-адмирала Павла Чичагова и генерал-лейтенанта Петра Витгенштейна. Причем действовали эти отряды даже за пределами Российской империи. В частности, по указанию Чичагова отряд полковника Александра Чернышева отправился действовать на тыловых коммуникациях французов в Варшавское герцогство и, как писали историки XIX века, «навел панику до самой Варшавы».

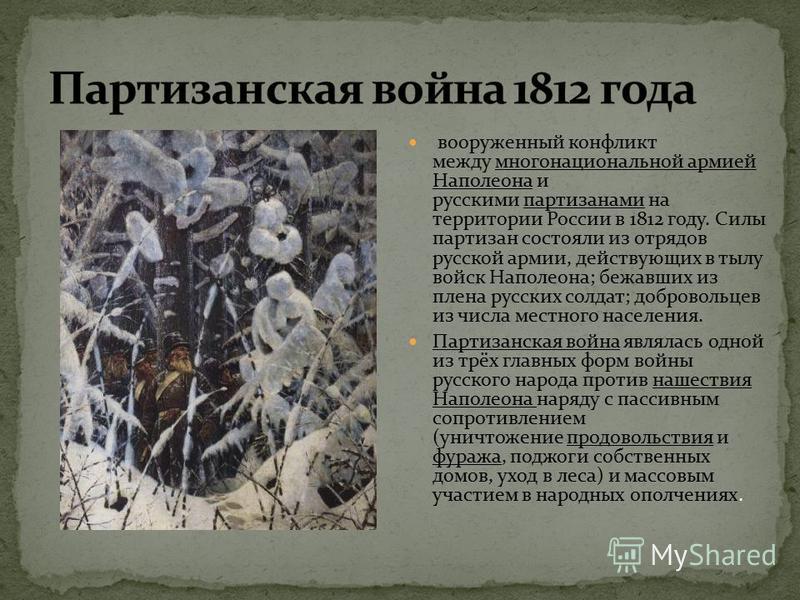

Крестьяне идут на помощьЗаметную роль в уничтожении наполеоновской армии, особенно на последнем этапе войны, сыграли и партизанские отряды из крестьян тех губерний, по которым проходило неприятельское войско. Первые попытки оказать вооруженный отпор фуражирам «Большой армии» фиксируются еще летом 1812 года в литовских и белорусских губерниях. Но там это были скорее стихийные действия, спровоцированные жестокостью оккупантов. К тому же, как отмечали и дореволюционные, и советские историки, зачастую действия против французов сопровождались одновременно и погромами своих помещиков под лозунгом «война все спишет». Формировать же реальные партизанские отряды крестьяне опасались, не понимая, как к этому отнесется центральная власть.

Но там это были скорее стихийные действия, спровоцированные жестокостью оккупантов. К тому же, как отмечали и дореволюционные, и советские историки, зачастую действия против французов сопровождались одновременно и погромами своих помещиков под лозунгом «война все спишет». Формировать же реальные партизанские отряды крестьяне опасались, не понимая, как к этому отнесется центральная власть.

Ситуация изменилась после того, как главнокомандующий, генерал от инфантерии Михаил Барклай де Толли после соединения русских армий под Смоленском выступил с воззванием, обращенным к населению. Военачальник не только призвал всех к вооруженной борьбе с неприятелем, но и дал (на основании довоенных рекомендаций того же подполковника Чуйкевича) прямые рекомендации мирным жителям, как именно им вести эту борьбу. Одновременно французы, чьи оперативные тылы оказались растянуты, а запасы подъедены, перестали вести себя так по-джентльменски, как в начале кампании.

Все это в итоге привело к тому, что в захваченных губерниях начали возникать крестьянские партизанские отряды. Некоторые из них формировались только после того, как партизаны из числа армейских «летучих отрядов» прямо просили крестьян о помощи. Другие складывались из жителей деревень, переживших налеты французских фуражиров или нападения мародеров и дезертиров. Где-то отряды крестьян возглавляли местные помещики или бежавшие из плена офицеры и даже рядовые солдаты, в других местах их лидерами становились такие же крестьяне.

Некоторые из них формировались только после того, как партизаны из числа армейских «летучих отрядов» прямо просили крестьян о помощи. Другие складывались из жителей деревень, переживших налеты французских фуражиров или нападения мародеров и дезертиров. Где-то отряды крестьян возглавляли местные помещики или бежавшие из плена офицеры и даже рядовые солдаты, в других местах их лидерами становились такие же крестьяне.

Вооружение крестьян-партизан было очень пестрым: от деревянных вил до ружей и штуцеров. Причем источником огнестрельного оружия становились не только пленные французы. В Российском государственном историческом архиве хранится очень любопытный документ — «Всеподданнейший рапорт фельдмаршала главнокомандующего армиями князя М. И. Голенищева-Кутузова от 22 ноября 1812 г. об изъятии огнестрельного оружия у населения Калужской, Московской и Тульской губерний». В нем военачальник прямо говорит о том, что часть ружей крестьяне получили из арсеналов русской армии по его личному распоряжению.

Наиболее масштабными действия крестьянских партизанских отрядов были в октябре-декабре 1812 года, когда армия Наполеона начала отступление от Москвы. К этому времени большинство крупных партизанских отрядов уже наладили взаимодействие с командованием русской армии, и не просто отстаивали свое имущество, но предпринимали организованные атаки на отступающих вражеских солдат. Порой за один такой налет крестьянские отряды умудрялись взять в плен до нескольких сотен человек, многим из которых потом пришлось своими руками восстанавливать разрушенное войной хозяйство.

Партизанское движение и народные ополчения на территории Смоленской губернии

Начало народной войны против войск Наполеона было положено в Белоруссии и Литве. По приказу Наполеона было создано «Временное правление Великого княжества Литовского», которому должны повиноваться «все крестьяне и вообще сельские жители». Помещики поддерживали французских оккупантов и заставляли крестьян сдавать для французской армии скот, хлеб и деньги. Аналогичное положение наблюдалось и в Курляндии. Крестьянам было объявлено, что сохраняются прежние порядки и «не предполагается никакой перемены в устройстве означенной провинции, так и в отношениях между господами и подданными». Крестьяне Белоруссии, Литвы, Курляндии и особенно Смоленщины стали громить владения своих помещиков, которые поддерживали режим французских властей. Особенно упорной была борьба крестьян в Дорогобужском уезде, во владениях Барышниковых и Вяземском уезде в поместье Лыкошкина. Крестьяне нападали на господские дома и конторы, уничтожали документы, убивали помещиков. Такие же выступления отмечены и в Сычевском уезде. Помещичьи крестьяне этого уезда захватывали имущество своих господ, делили его между собой и нередко убивали своих угнетателей. Классовая борьба крестьян переплеталась с борьбой против бесчинств захватчиков, крестьяне создавали свои отряды и начинали борьбу с интервентами.

Аналогичное положение наблюдалось и в Курляндии. Крестьянам было объявлено, что сохраняются прежние порядки и «не предполагается никакой перемены в устройстве означенной провинции, так и в отношениях между господами и подданными». Крестьяне Белоруссии, Литвы, Курляндии и особенно Смоленщины стали громить владения своих помещиков, которые поддерживали режим французских властей. Особенно упорной была борьба крестьян в Дорогобужском уезде, во владениях Барышниковых и Вяземском уезде в поместье Лыкошкина. Крестьяне нападали на господские дома и конторы, уничтожали документы, убивали помещиков. Такие же выступления отмечены и в Сычевском уезде. Помещичьи крестьяне этого уезда захватывали имущество своих господ, делили его между собой и нередко убивали своих угнетателей. Классовая борьба крестьян переплеталась с борьбой против бесчинств захватчиков, крестьяне создавали свои отряды и начинали борьбу с интервентами.

Борьба народных масс против наполеоновского режима стала главным содержанием их выступлений, она вышла на первый план и отражала их стремление к освобождению Родины от иноземного ига. Борьба народных масс Смоленщины против французских войск началась сразу же после вступления армии Наполеона в пределы губернии. Главнокомандующий генерал Барклай-де-Толли предписывал смоленскому губернатору обратиться к населению и «просить обывателей всех близких к неприятелю мест вооруженною рукою напасть на уединенные части неприятельских войск, где оных увидят». Это обращение возымело свое действие, «многие из жителей губернии Смоленской пробудились уже от страха своего… вооружась в домах своих, с мужеством, достойным имени русского, карают злодеев без всякой пощады». Жители Смоленска, как свидетельствует С. Н. Глинка, «вооружась, чем кто мог, спешили за войском». Однако Барклай-де-Толли не сумел организовать народной войны против Наполеона. Ее стал организовывать Кутузов, назначенный главнокомандующим русской армии.

Борьба народных масс Смоленщины против французских войск началась сразу же после вступления армии Наполеона в пределы губернии. Главнокомандующий генерал Барклай-де-Толли предписывал смоленскому губернатору обратиться к населению и «просить обывателей всех близких к неприятелю мест вооруженною рукою напасть на уединенные части неприятельских войск, где оных увидят». Это обращение возымело свое действие, «многие из жителей губернии Смоленской пробудились уже от страха своего… вооружась в домах своих, с мужеством, достойным имени русского, карают злодеев без всякой пощады». Жители Смоленска, как свидетельствует С. Н. Глинка, «вооружась, чем кто мог, спешили за войском». Однако Барклай-де-Толли не сумел организовать народной войны против Наполеона. Ее стал организовывать Кутузов, назначенный главнокомандующим русской армии.

Давая высокую оценку роли смолян в Смоленском сражении, Кутузов писал: «Достойные Смоленские жители – любезные соотечественники! С живейшим восторгом извещаюсь я отовсюду о беспримерных опытах и верности и преданности вашей… к любезному отечеству. В самых лютейших бедствиях своих показываете вы непоколебимость своего духа. Враг мог разрушить станы ваши, обратить и развалины и пепел имущество, наложить на вас тяжелые оковы, но не мог и не возможет победить и покорить сердец ваших. Таковы Россияне… Это обращение Кутузова к «Достойным Смолянам» свидетельствует не только о патриотическом подвиге смолян, о высокой оценке их подвига, но оно должно было вдохновлять всю русскую армию, все население страны к совершению новых ратных подвигов, к изгнанию интервентов за пределы нашей Родины. Важной заслугой Кутузова была организация армейских и поддержка крестьянских партизанских отрядов, руководство народным ополчением.

В самых лютейших бедствиях своих показываете вы непоколебимость своего духа. Враг мог разрушить станы ваши, обратить и развалины и пепел имущество, наложить на вас тяжелые оковы, но не мог и не возможет победить и покорить сердец ваших. Таковы Россияне… Это обращение Кутузова к «Достойным Смолянам» свидетельствует не только о патриотическом подвиге смолян, о высокой оценке их подвига, но оно должно было вдохновлять всю русскую армию, все население страны к совершению новых ратных подвигов, к изгнанию интервентов за пределы нашей Родины. Важной заслугой Кутузова была организация армейских и поддержка крестьянских партизанских отрядов, руководство народным ополчением.

В Смоленской губернии крестьянское партизанское движение охватило почти всю территорию губернии, но раньше всего оно возникло в Поречском (ныне Демидовском), Сычевском, Краснинском и Смоленском уездах. Уже к середине августа в ряде уездов Смоленской губернии действовало несколько довольно больших партизанских отрядов, а общая их численность составляла более 40 отрядов. Крестьянские партизанские отряды возглавлялись крестьянскими вожаками, имевшими организаторские способности, солдатами, унтер-офицерами, по различным причинам оказавшимися на оккупированной территории, и в отдельных случаях дворянами, горожанами и даже церковнослужителями.

Крестьянские партизанские отряды возглавлялись крестьянскими вожаками, имевшими организаторские способности, солдатами, унтер-офицерами, по различным причинам оказавшимися на оккупированной территории, и в отдельных случаях дворянами, горожанами и даже церковнослужителями.

Дворяне, как правило, стояли во главе отрядов, сформированных из крепостных и дворовых. Возглавляя эти отряды, они стремились не допускать антикрепостнических выступлений крестьян в своих имениях и использовать их для борьбы против «бунтовщиков», «подстрекателей» и «смутьянов». Формы борьбы крестьянских масс с врагом были разнообразны: создание крупных партизанских отрядов и активная наступательная борьба с интервентами, защита сел и деревень против действий мародеров и грабителей-фуражиров, создание службы самообороны и совместных действий с партизанскими армейскими отрядами и действующей армией, уход из сел и деревень и создание временных поселении в труднодоступной для врага местности (леса, болота) и другие.

Крестьяне, укрывшиеся в лесах, не были пассивными наблюдателями. Они, «превратив серп и косу в оружие оборонительное, без искусства, одним мужеством отражают злодеев». По мере продвижения французской армии в глубь России усиливалась партизанская борьба крестьян и помощь русской армии. В Поречском уезде крестьяне поддержали отряд русской армии, направлявшийся из Витебска в Дорогобуж. Они снабдили его бесплатно продовольствием и фуражом па четыре дня. В этом же уезде купец города Поречья Никита Минченков организовал отряд из крестьян и горожан, который успешно действовал против неприятеля.

Они, «превратив серп и косу в оружие оборонительное, без искусства, одним мужеством отражают злодеев». По мере продвижения французской армии в глубь России усиливалась партизанская борьба крестьян и помощь русской армии. В Поречском уезде крестьяне поддержали отряд русской армии, направлявшийся из Витебска в Дорогобуж. Они снабдили его бесплатно продовольствием и фуражом па четыре дня. В этом же уезде купец города Поречья Никита Минченков организовал отряд из крестьян и горожан, который успешно действовал против неприятеля.

В столкновениях с противником «пореческие партизаны взяли в плен 105 наполеоновских солдат и привели их в расположение русской армии». В Сычевском уезде действовали три отряда. Одним из них руководил исправник Сычевского уезда Богусловский. Этот отряд с 14 августа по 30 октября уничтожил 1760 человек неприятеля и захватил в плен 1009 солдат и офицеров. Отряд из жителей г. Сычевки и крестьян неоднократно отражал попытки вражеских солдат, стремившихся разорить села и деревни вокруг города.

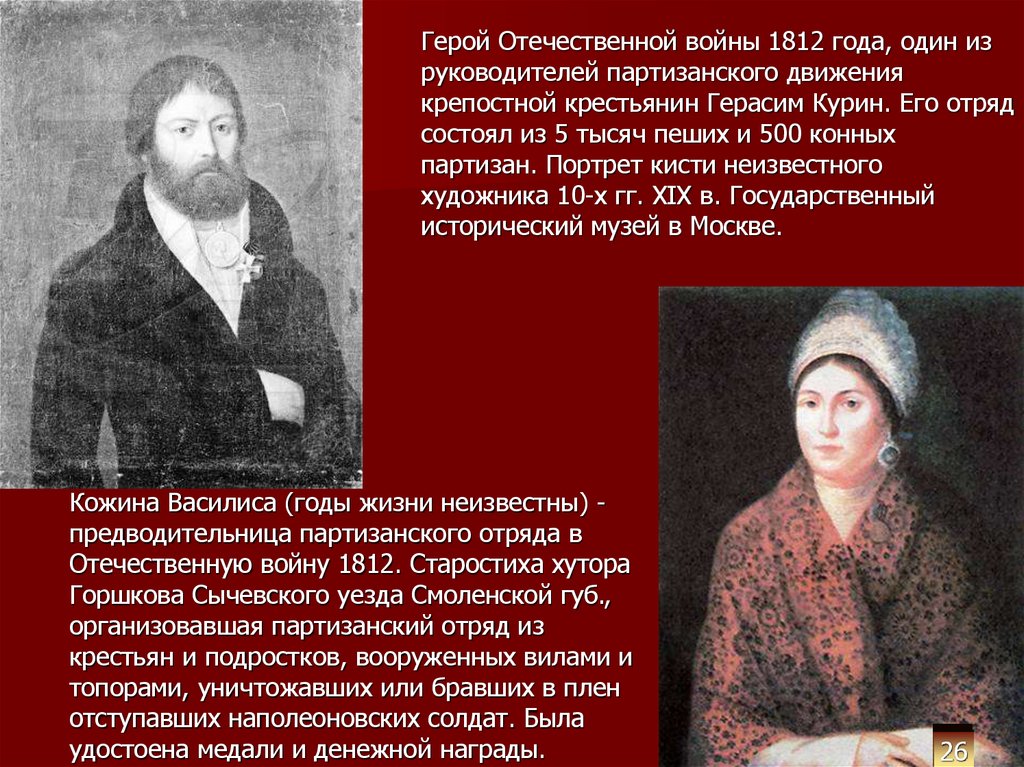

Активно действовал и третий сычевский отряд во главе с Емельяновым, бывшим крепостным крестьянином дворян Паниных. Емельянов раньше служил в войсках Суворова, участвовал в итальянском походе, отличился в сражениях и заслужил офицерский чин. Выйдя в отставку в чине майора, он поселился в своем родном селе и возглавил крестьянский партизанский отряд, насчитывавший 400 человек. Отряд провел 15 боев, уничтожил 572 французских солдата и взял в плен 325 человек. В этом же уезде немалую роль сыграли партизанки-женщины и подростки. Василиса Кожина, старостиха хутора Горшкова смело вела борьбу с захватчиками, участвовала в боевых операциях, конвоировала пленных, за что была награждена медалью и денежной премией. Отличился в сражении с французскими мародерами и второй женский отряд, который возглавила Прасковья из деревни Соколово. Ее отряд успешно расправлялся с мародерами, и они «от страха разбежались». В Сычевском уезде действовали еще несколько крестьянских партизанских отрядов во главе с бурмистрами Агапием Ивановым, Сергием Мироновым, Михаилом Васильевым, Андреем Степановым, Антоном Антоновым, головой Баскаковской экономической вотчины Василием Никитиным. Село Баскаково в прошлом принадлежало Московскому Новодевичьему монастырю. В связи с реформой 1764 г., проведенной Екатериной и, монастырские крестьяне были отобраны у монастырей, переданы в ведение Коллегии Экономии и, получили название экономических. Экономические, крестьяне села Баскаково были в числе активных участников партизанского движения в Сычевском уезде. (В настоящее время село Баскаково входит в состав Гагаринского района). Они отличались «мужественною неустрашимостью на неприятеля, поражали отряды и значительное число было взято в плен».

Село Баскаково в прошлом принадлежало Московскому Новодевичьему монастырю. В связи с реформой 1764 г., проведенной Екатериной и, монастырские крестьяне были отобраны у монастырей, переданы в ведение Коллегии Экономии и, получили название экономических. Экономические, крестьяне села Баскаково были в числе активных участников партизанского движения в Сычевском уезде. (В настоящее время село Баскаково входит в состав Гагаринского района). Они отличались «мужественною неустрашимостью на неприятеля, поражали отряды и значительное число было взято в плен».

Районом наибольшего распространения крестьянских партизанских отрядов являлись Вяземский и Гжатский уезды. В Гжатском уезде получили широкую известность два отряда — Ермолая Васильевича Четвертака (Четвертакова) и Федора Потапова (Самуся). Ермолай Четвертак, рядовой Киевского драгунского полка, получил ранение в бою под Царево-Займищем, попал в плен, но вскоре сумел убежать, обосновался в деревне Басманы, где и организовал партизанский отряд, насчитывающий около 300 человек. Крестьяне были вооружены трофейным и самодельным оружием. Четвертак организовал обучение крестьян стрельбе из ружей, снятых с убитых французских кирасиров. Вокруг деревни Басманы, ставшей «главной квартирой» его отряда, были расставлены караульные разъезды и пикеты [47, с. 95-109]. Отряд вступал в многочисленные сражения с отдельными французскими частями. Так, в сражении у деревни Скугаревой «партизаны отбили у французов 10 фур с фуражом, 30 голов рогатого скота и 20 овец». Впоследствии для нападения на значительный отряд французской пехоты, шедший с двумя орудиями, ему удалось собрать до четырех тысяч крестьян из окрестных деревень. Отряд Четвертака вел успешные бои у селений Семеновка, Драчево, Михайловка, Цвстково, Антоновка и других. Жители Гжатского уезда были благодарны Четвертаку, которого считали своим спасителем. Ему удалось «на пространстве 35 верст от Гжатской пристани» защитить все окрестные деревни, «между тем как кругом все окрестные деревни лежали все в развалинах».

Крестьяне были вооружены трофейным и самодельным оружием. Четвертак организовал обучение крестьян стрельбе из ружей, снятых с убитых французских кирасиров. Вокруг деревни Басманы, ставшей «главной квартирой» его отряда, были расставлены караульные разъезды и пикеты [47, с. 95-109]. Отряд вступал в многочисленные сражения с отдельными французскими частями. Так, в сражении у деревни Скугаревой «партизаны отбили у французов 10 фур с фуражом, 30 голов рогатого скота и 20 овец». Впоследствии для нападения на значительный отряд французской пехоты, шедший с двумя орудиями, ему удалось собрать до четырех тысяч крестьян из окрестных деревень. Отряд Четвертака вел успешные бои у селений Семеновка, Драчево, Михайловка, Цвстково, Антоновка и других. Жители Гжатского уезда были благодарны Четвертаку, которого считали своим спасителем. Ему удалось «на пространстве 35 верст от Гжатской пристани» защитить все окрестные деревни, «между тем как кругом все окрестные деревни лежали все в развалинах».

Партизанский отряд Федора Потапова насчитывал около 2 тыс. крестьян. Ф. Потапов, гусар Елизаветградского полка был ранен под Валутиной горой, подобран местными крестьянами и после выздоровления возглавил крестьянский партизанский отряд. Ф. Потапов (по прозвищу Самусь) установил «во всех подчиненных ему деревнях порядок. У него все исполнялось по знакам, которые подавались посредством колокольного звона и других условных примет. Различные маяки и звон в колокола различной величины возвещали, когда и в каком количестве, на лошадях или пешими идти в бой». В одном из сражений отряд Ф. Потапова захватил у французов пушку и нанес им большое поражение.

крестьян. Ф. Потапов, гусар Елизаветградского полка был ранен под Валутиной горой, подобран местными крестьянами и после выздоровления возглавил крестьянский партизанский отряд. Ф. Потапов (по прозвищу Самусь) установил «во всех подчиненных ему деревнях порядок. У него все исполнялось по знакам, которые подавались посредством колокольного звона и других условных примет. Различные маяки и звон в колокола различной величины возвещали, когда и в каком количестве, на лошадях или пешими идти в бой». В одном из сражений отряд Ф. Потапова захватил у французов пушку и нанес им большое поражение.

В Гжатском уезде рядовой Таврического гренадерского полка С. Еременко организовал большой крестьянский партизанский отряд, захватывал обозы, уничтожал команды фуражиров и за «отличное мужество и храбрость был произведен в унтер-офицеры и награжден военным орденом».

Крестьяне не только создавали свои партизанские отряды, но и вступали в армейские партизанские отряды и смело боролись против врага. В своем «Дневнике партизанских действий» Денис Давыдов рассказывает, что в конце сентября его отряд оказался у села Теплухи и там «явился ко мне крестьянин Федор из Царево-Займища с желанием служить в моей партии. Этот удалец, оставив жену и детей, скрывавшихся в лесах, находился при мне до изгнания неприятеля из Смоленской губернии и только после освобождения ее вернулся на свое пепелище».

В своем «Дневнике партизанских действий» Денис Давыдов рассказывает, что в конце сентября его отряд оказался у села Теплухи и там «явился ко мне крестьянин Федор из Царево-Займища с желанием служить в моей партии. Этот удалец, оставив жену и детей, скрывавшихся в лесах, находился при мне до изгнания неприятеля из Смоленской губернии и только после освобождения ее вернулся на свое пепелище».

Среди героев партизанской борьбы следует отметить крепостного крестьянина деревни Новоселки Духовщинского уезда Семена Силаева, который повторил подвиг Ивана Сусанина. Отряд французских солдат до 3000 человек из Духовщины искал дорогу на г. Белый. Ими был схвачен крестьянин Семен Силаев, от которого они потребовали указать дорогу на Белый. Крестьянин уверял, что дорога непроходима, что на всем протяжении Свитского мха «поделаны замки и окопы», которые защищаются войсками; между тем Свитский мох в это лето был сух, и войск там не было. Силаеву обещали большое вознаграждение, по он твердо стоял на своем и все время повторял, что свободного пути на Белый нет, дороги тесны, завалены лесом. Мосты разрушены, а партизаны, заняв удобные для себя позиции, поджидают неприятеля.

Мосты разрушены, а партизаны, заняв удобные для себя позиции, поджидают неприятеля.

Французский отряд не решился идти на Белый и вынужден был повернуть обратно. Так, благодаря Силаеву, был спасен г. Белый и его жители от разорения и грабежа.

Подвиг Силаева повторила группа крестьян-партизан, которые были использованы французским командованием в качестве проводников. Партизаны-проводники провели французов в засаду русской армии.

Рискуя жизнью, крестьяне нередко вступали в рукопашную схватку с неприятелем. В селе Кузино Дорогобужского уезда крестьяне вели рукопашный бой с грабителями. При этом 11 крестьян в бою были убиты и многие ранены. Отдельные крестьяне и небольшие их группы, вооруженные самодельным оружием, выходили на дороги, устраивали за сады и расправлялись с непрошенными «гостями» мародера ми, защищали свои села и деревни. Об этом свидетельствуют и французские источники. В одном из них говорится: «Солдаты наши оставляют свои знамена и расходятся искать пищу; русские мужики, встречая их поодиночке или несколько человек, убивают их дубьем, пиками и ружьями». Во многих местах русским войскам встречались «мужички верхом на своих повозниках; иной с косою, утвержденной на длинном древке, другой – со штыком, прикрученным к дубине, третий с боевым гвоздем, прикрепленным к крючку, наподобие пики, или рогатиной за спиной».

Во многих местах русским войскам встречались «мужички верхом на своих повозниках; иной с косою, утвержденной на длинном древке, другой – со штыком, прикрученным к дубине, третий с боевым гвоздем, прикрепленным к крючку, наподобие пики, или рогатиной за спиной».

Продолжали успешно действовать партизаны Краснинского уезда. Они «захватывали ежедневно много отстававших солдат и офицеров». В селе Клушино Гжатского уезда крестьяне перехватили транспорт с понтонами. Особенно успешно действовали партизаны между Дорогобужем и Можайском. Рославльский уезд «был поприщем ежедневных стычек между многочисленными партиями неприятельских мародеров и вооруженными отрядами крестьян». Особенностью Рославльского уезда было и создание городского отряда, состоящего из 400 человек конных и пеших воинов. Рославльские купцы и мещане «за свой счет вооружили и содержали» городской партизанский отряд, который успешно действовал в окрестностях города, взял в плен более 300 мародеров и препроводил их в Брянск и Орел. Кроме того, в Рославльском и Ельнинском уездах крестьяне были объединены в отряд, действовавший под командованием дворянина Тенишева. Отряд «переловил более 400 мародеров» и деятельно защищал эти уезды от их нападений. Одновременно Тенишев стремился удерживать крестьян в повиновении властям и не допустить их выступления против дворян.

Кроме того, в Рославльском и Ельнинском уездах крестьяне были объединены в отряд, действовавший под командованием дворянина Тенишева. Отряд «переловил более 400 мародеров» и деятельно защищал эти уезды от их нападений. Одновременно Тенишев стремился удерживать крестьян в повиновении властям и не допустить их выступления против дворян.

Партизанские отряды из крепостных и дворовых крестьян, как было отмечено выше, создавали в ряде уездов дворяне, бравшие их под свое руководство. В Поречском уезде Энгельгардт «со своими дворовыми людьми разъезжая, нападал на малые неприятельские партии, побил своеручно 24 человека французов». Поречские партизаны уничтожили до 400 французских солдат и сами потеряли более 200 человек. Большую деятельность в Юхновском уезде развернул предводитель дворянства Семен Храповицкий, который организовал отряд до 2000 человек.

По данным уездных предводителей дворянства, на Смоленщине в 1812 году было 17 отрядов крестьян, состоявших из 10 тысяч человек, 22 отряда крестьян, возглавляемых дворянами и состоящих из 4200 человек. Кроме того в Рославле, Сычевке и Белом были созданы отряды горожан и 2 отряда, организованных церковнослужителями.

Кроме того в Рославле, Сычевке и Белом были созданы отряды горожан и 2 отряда, организованных церковнослужителями.

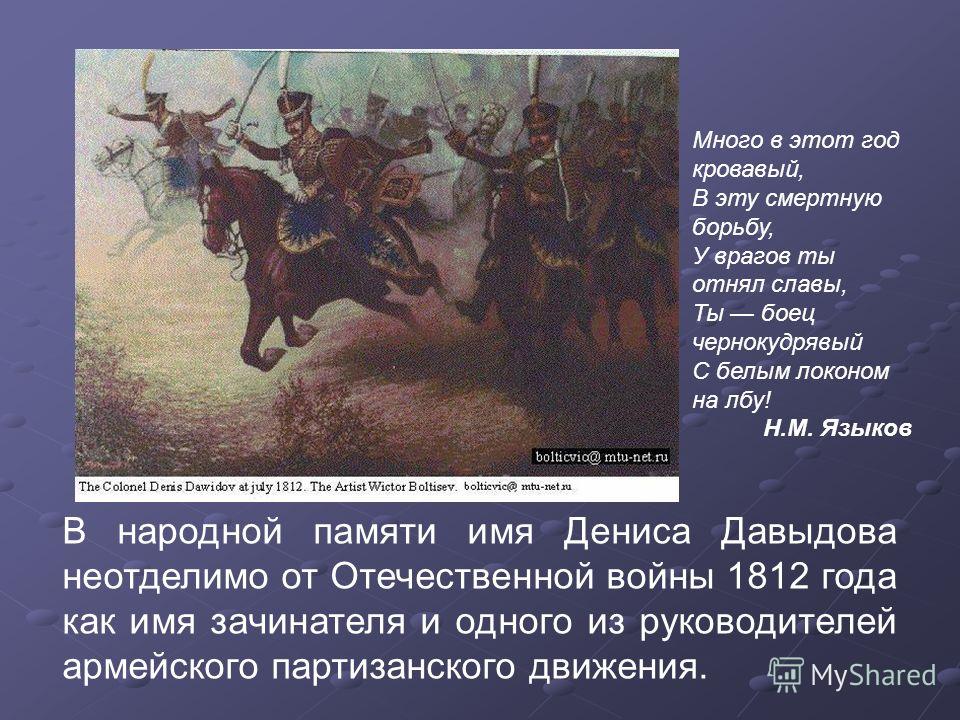

Крестьяне составляли основную силу партизанского движения на Смоленщине в войне 1812 года. Они первыми подняли знамя борьбы, которое стало развеваться затем в Московской и Калужской губерниях. Значительная часть смоленских дворян и в том числе гражданский губернатор Смоленской губернии барон Аш и его администрация, епископ Ириней бежали из Смоленска, бросив город на произвол судьбы. Инициатором образования армейских партизанских отрядов был полковник Ахтырского гусарского полка Денис Васильевич Давыдов. Он обратился к генералу Багратиону, изложил ему план своих действий и получил его одобрение. Давыдов говорил Багратиону, что «обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян, одобрить их и обратить настоящую войну в народную войну».

Получив одобрение своего плана от главнокомандующего Кутузова и генерала Багратиона, Давыдов сформировал отряд, в который первоначально вошли 50 гусар и 80 казаков. Центром его отряда стало село Скугорево, откуда недалеко было до Смоленской дороги, по которой двигались французские войска и обозы.

Центром его отряда стало село Скугорево, откуда недалеко было до Смоленской дороги, по которой двигались французские войска и обозы.

Давыдов установил тесную связь с крестьянскими партизанскими отрядами и наносил ощутимые удары по французским войскам. Боевые действия отряд Давыдова с 29 августа по 3 сентября развернул в районе Медыни, Царево-Займища и Вязьмы. Под Царево-3аймищем Давыдов захватил французский обоз, охраняемый отрядом в 250 человек. В руки партизан попали и повозок с продовольствием и боеприпасами, 120 пленных. Возвращаясь из Скугорева, он отбил у французского конвоя 200 русских пленных солдат, одел их во французскую форму и присоединил к своему отряду. В распоряжение Давыдова были дополнительно направлены 2 казачьих полка, и его силы возросли почти в три раза. Дальнейшие военные действия Давыдова развивались под Вязьмой. В ряде сражений он одерживал победы над французскими войсками. Так, 12 сентября он совершил нападение на транспорт, захватил 20 провиантских и 12 артиллерийских повозок, 2 фуры с патронами, 340 ружей и 276 пленных. Успешно действовал его отряд под селами Федоровским и Покровским, где он также захватил большие трофеи.

Успешно действовал его отряд под селами Федоровским и Покровским, где он также захватил большие трофеи.

Против действия отряда Давыдова французский губернатор Вязьмы сформировал 2-тысячный карательный отряд и приказал доставить неуловимого руководителя партизан живым или мертвым. В разгар борьбы с карателями от Кутузова прибыло подкрепление к Давыдову в 500 донских казаков, которое сыграло большую роль в разгроме врага. Давыдов перешел в наступление, захватил более 900 солдат и офицеров противника и повозку.

В боях под Вязьмой большую помощь Давыдову оказывали крестьяне, выступавшие в качестве разведчиков и непосредственных участников сражения.

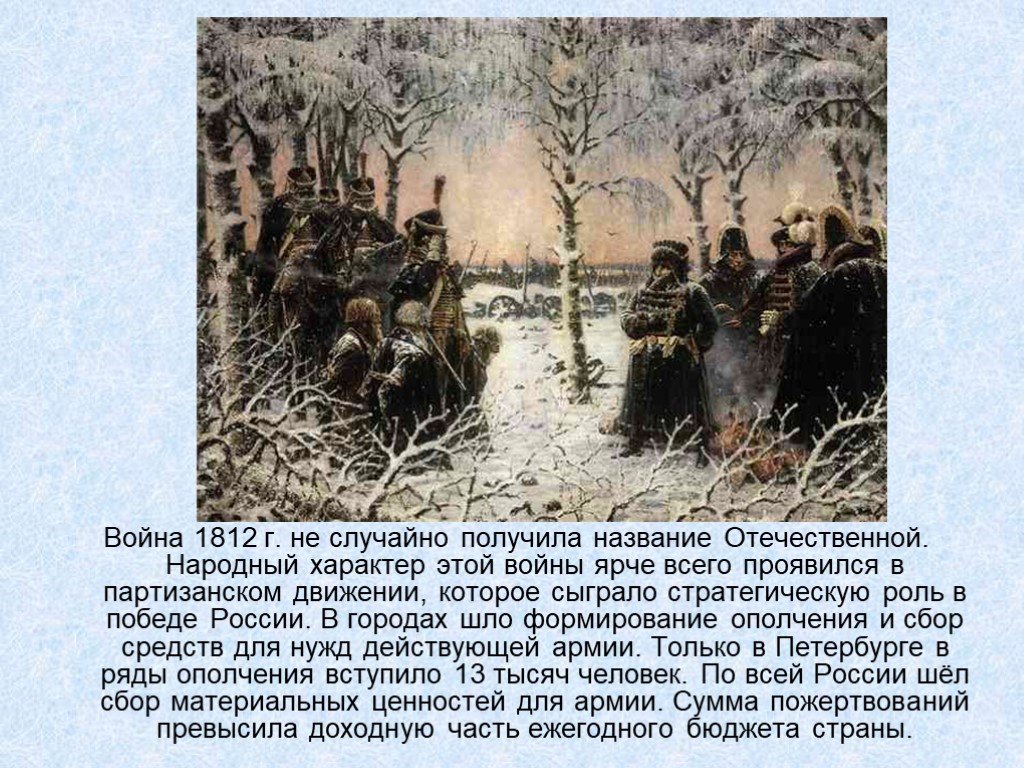

В разгроме наполеоновской армии, кроме крестьянских и армейских партизанских отрядов, большую роль сыграло народное ополчение. Оно зародилось в 1806 году и возобновило свои формирования в разгар Отечественной войны 1812 г. Великий революционный демократ В. Г. Белинский писал: «12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл и ней новые, дотоле неизвестные источники сил… возбудил народное сознание и народную гордость». Подъем патриотического движения, возбуждение народного сознания и народной гордости заставили царское правительство создать вспомогательное военное формирование – народное ополчение.

Подъем патриотического движения, возбуждение народного сознания и народной гордости заставили царское правительство создать вспомогательное военное формирование – народное ополчение.

Рекрутская система формирования армии уже устарела и не создавала необходимых условий для образования стратегических резервов. Народное ополчение особенно интенсивно организовывалось в августе – октябре 1812 г. По первому (Московская, Владимирская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская губернии) и второму (Петербургская, Новгородская губернии) округам. Смоленская губерния входила в первый округ, и ее ополчение было включено в состав действующей армии.

Раньше других ополчение стало создаваться в Смоленской губернии и при этом в весьма неблагоприятных условиях. Поречский и Краснинский уезды были захвачены уже французами, и там не было сформировано ополчение. В остальных 84 уездах оно создавалось, главными пунктами его сбора были Смоленск и Дорогобуж. «Общая численность их составила 13590 человек, а вместе с офицерами – 13890». Вооружение Смоленского ополчения состояло главным образом из пик домашней работы и топоров. Ружей из арсенала было выдано 3657, в Дорогобуже – 1300. Таким образом, огнестрельным оружием были вооружены около 5 тысяч человек. Свое боевое крещение ополчение получило в сражении за Смоленск 4-5 августа 1812 года. Оно использовалось на возведении в Смоленске укреплений, в разведывательной службе, при уничтожении мелких неприятельских отрядов, несло санитарную службу. С отходом русской армии от Смоленска ополчение под командованием генерал-лейтенанта Лебедева в составе прославленной дивизии генерала Неверовского участвовало в арьергардных боях с противником, прикрывая отход главных сил русской армии. «Этот факт служит лучшим подтверждением высоких боевых качеств Смоленского ополчения». О патриотическом настроении ратников Смоленского ополчения, находившихся под Вязьмой, Багратион сообщал Растопчину 14 августа: «Ратников собралось теперь в Вязьме до 8 тыс. пеших и 1500 конницы и страх как злы на неприятеля из-за того, что церкви грабит и деревни жгет».

Вооружение Смоленского ополчения состояло главным образом из пик домашней работы и топоров. Ружей из арсенала было выдано 3657, в Дорогобуже – 1300. Таким образом, огнестрельным оружием были вооружены около 5 тысяч человек. Свое боевое крещение ополчение получило в сражении за Смоленск 4-5 августа 1812 года. Оно использовалось на возведении в Смоленске укреплений, в разведывательной службе, при уничтожении мелких неприятельских отрядов, несло санитарную службу. С отходом русской армии от Смоленска ополчение под командованием генерал-лейтенанта Лебедева в составе прославленной дивизии генерала Неверовского участвовало в арьергардных боях с противником, прикрывая отход главных сил русской армии. «Этот факт служит лучшим подтверждением высоких боевых качеств Смоленского ополчения». О патриотическом настроении ратников Смоленского ополчения, находившихся под Вязьмой, Багратион сообщал Растопчину 14 августа: «Ратников собралось теперь в Вязьме до 8 тыс. пеших и 1500 конницы и страх как злы на неприятеля из-за того, что церкви грабит и деревни жгет».

Смоленское ополчение вместе с действующей армией отступило от Вязьмы, Гжатска и приняло участие в Бородинском сражении.

Генерал-квартирмейстер 2-й армии М. С. Вистицкий, говоря о Бородинском сражении, писал: «Смоленское ополчение было разделено по полкам и в позиции поставлено за строевыми войсками; они во время сражения выбегали даже вперед фронта к стрелкам и выхватывали почти из рук неприятеля своих раненых, относили их туда, где назначено было им место, сие делали с тем усердием и мужеством, что многие из них были побиты; они сохранили раненых несколько тысяч человек, а без них раненые должны бы почти все погибнуть». «Главнокомандующий князь Кутузов во время сего сражения со слезами благодарил Смоленское ополчение за усердие и мужество». После Бородинского сражения и оставления Москвы Смоленское ополчение заняло свое место в Тарутинском лагере и участвовало в сражениях при Тарутине, Малоярославце, Вязьме и Красном.

Предисловие к 12-му тому Общей переписки Наполеона Бонапарта

Предисловие Мари-Пьер Рей, французский оригинал которого представлен в томе 12 Общей переписки Наполеона Бонапарта , было опубликовано на сайте napoleon. org в апреле 2012 г. совпасть с выходом книги. Служа предисловием к тому, он излагает некоторые из ключевых вопросов, поднятых в переписке в течение 1812 года и русской кампании .

org в апреле 2012 г. совпасть с выходом книги. Служа предисловием к тому, он излагает некоторые из ключевых вопросов, поднятых в переписке в течение 1812 года и русской кампании .

Русская кампания доминирует в 1812 году. Действительно, этот решающий эпизод в наполеоновской саге предвещал поворот в судьбе империи, который в конечном итоге приведет к краху режима.

Когда Наполеон во главе армии, которую многие считали непобедимой, в июне 1812 года переправился через Неман и вторгся на территорию, принадлежавшую его «брату» Александру I, большинство предсказывало молниеносную кампанию, отмеченную своего рода решающими победами, которые стал специальностью императора французов. Многие считали, что военный гений Наполеона значительно превосходит самопровозглашенную «заурядность» Александра, а с устаревшей русской армией, противостоящей высокоорганизованной Великой армии и ее передовым технологиям, мало кто предвидел что-либо, кроме поражения России. Тем не менее, менее чем через шесть месяцев, после кампании, оказавшейся разрушительной как в человеческом, так и в материальном отношении, побежденный орел вернулся через Неман во Францию с шестидесятитысячным войском, преследующим его. Русский медведь столкнулся с захватчиком и крепко держался. «Наполеон приехал, как тигр, а убежал, как кролик», — злорадствовал известный русский историк и писатель Николай Карамзин.

Русский медведь столкнулся с захватчиком и крепко держался. «Наполеон приехал, как тигр, а убежал, как кролик», — злорадствовал известный русский историк и писатель Николай Карамзин.

Наполеон так и не оправился от этой кампании, и впоследствии он оказался лишенным своей империи, своего правления и своей свободы. Александр I, воспетый после «отечественной войны 1812 года», в марте 1814 года повел силы победоносной коалиции в Париж. Растущее влияние России привело к тому, что она доминировала на Венском конгрессе, который установил новые границы для Европы, которые просуществовали сто лет. Таково было значение столкновения 1812 года.

Многие из тех, кто участвовал или был свидетелем кампании 1812 года, оставили для потомков свои мысли, воспоминания и мнения об этом страшном году и его необычайной военной операции. Однако Наполеон, со своей стороны, предпочел хранить молчание. Le Mémorial de Sainte-Hélène мало рассказывал о русской кампании, за исключением того, что поражение было результатом не «усилий русских», а, скорее, «полной случайности», «столицы, сожженной дотла иностранными партиями перед глазами его жителей», «морозная зима, внезапное наступление и интенсивность которой были не чем иным, как феноменальными» и, наконец, «ложные сообщения, нелепые заговоры, предательство и чистая глупость». Император признал только одну слабость:

Император признал только одну слабость:

«Я не желал этой знаменитой войны, этого дерзкого предприятия. У меня не было желания драться. Александр тоже, но когда мы оказались лицом к лицу, обстоятельства натолкнули нас друг на друга. Судьба сделала все остальное».

Однако в июне 1812 года не судьба, а по воле императора, после более чем года подготовки, почти 440 000 человек выстроились вдоль берегов Немана, готовые вторгнуться в Российскую империю и покорить ее. Каким образом эта военная операция, по общему мнению, хорошо организованная, была полностью подавлена русским сопротивлением? По мере того как проблемы нарастали и создавали все большую и большую неуверенность в исходе кампании, что думал Наполеон о том, что станет с ним и его людьми? Переписка Наполеона Бонапарта за 1812 год может дать ценную информацию — если не исчерпывающие ответы — на эти ключевые вопросы. 2551 письмо, найденное в этом томе, представляет неоценимую ценность для историков, которые стремятся не только исследовать подготовку к операции и логистическую сложность Великой Армии, но и анализировать психологию императора, его реакцию и поведение, когда он сталкивается с с проблемами и неудачами кампании.

Это короткое предисловие не место для обсуждения всех тем, затронутых в этих письмах. Ум Наполеона оказывается здесь таким же блестящим, проворным, синтетическим и непрестанным, как и в предыдущих изданиях. Он еще раз демонстрирует свою способность с одинаковой остротой рассматривать и измерять сразу несколько тем, начиная от вопросов наивысшей важности, таких как войны в России и Испании, и заканчивая менее важными.0024 Traité des probabilités , опубликованный в том же году — или даже случайное беспокойство. К этой последней категории относятся изменения, которые он вносит в список дам, представленных ко двору, или его гневные замечания по поводу прискорбно скудного меню, предлагаемого в Школе кавалерии Сен-Жермен. Даже оказавшись в середине русской кампании, когда вокруг него бушует война и начинают предсказываться неудачи в судьбе, Наполеон продолжает править, управлять и управлять своей империей. Второе мнение редко запрашивается. Он один несет ответственность за любое решение, которое должно быть принято, будь то чрезвычайно важное или совершенно незначительное. Он делегирует редко. Он один является хозяином своей судьбы, так же как и правителем своей империи. Такой персонаж не может не очаровать читателя. Поскольку я не в состоянии рассмотреть каждую тему, обсуждаемую в этом томе, я решил вместо этого рассмотреть три вопроса: подготовку к кампании, характер Великой армии и трудности, с которыми она столкнулась во время конфликта, а также психологическое состояние Наполеона перед лицом его испытаний. .

Он делегирует редко. Он один является хозяином своей судьбы, так же как и правителем своей империи. Такой персонаж не может не очаровать читателя. Поскольку я не в состоянии рассмотреть каждую тему, обсуждаемую в этом томе, я решил вместо этого рассмотреть три вопроса: подготовку к кампании, характер Великой армии и трудности, с которыми она столкнулась во время конфликта, а также психологическое состояние Наполеона перед лицом его испытаний. .

Подготовка к войне, которая преобладала в течение первых шести месяцев его переписки1, представляет собой прекрасное проявление организаторского гения Наполеона. В течение этого периода Наполеон неустанно работал над координацией двенадцати корпусов, составлявших его Великую армию. Их количество было тщательно организовано, их снаряжение продумано до мелочей. Запасы продовольствия и количество одежды определял сам Наполеон. Были объявлены даты передвижений и отбытия войск, назначены маршруты маршей. Ничто не ускользнуло от него, и он взял на себя ответственность убедиться, что его люди готовы к предстоящему конфликту.

В отношении продовольственных запасов было установлено строгое правило: вплоть до Немана его войска должны были жить за счет «ресурсов окрестной страны». Наполеон поясняет свои мысли в письме Бертье от 26 марта (№ 30 301): «Потребление этих припасов не должно начинаться до тех пор, пока не будет форсирован Неман». Что касается «одежды», описание Наполеона весьма показательно: 13 июля, еще находясь в Вильнюсе, французский император написал Бертье письмо с просьбой «50 000 туфель, 6 000 пальто, 6 000 пальто, 6 000 курток, 6 000 пар брюк». Однако нигде в этом списке нет упоминания о какой-либо теплой одежде, предназначенной для того, чтобы помочь его войскам выдержать суровые условия русской зимы. По мнению императора, как он объяснил Марии-Луизе 1 июня, война «закончится через три месяца». Он не сомневался, что предстоящий конфликт будет быстрым и легким. В этот момент фатальным недостатком Наполеона была чрезмерная самоуверенность, очень похожая на Александра I накануне битвы при Аустерлице.

Однако в то же время, несмотря на тщательную организацию, которую Наполеон вложил в эти грандиозные приготовления, вползали раздражающие задержки и досадные ошибки: в Торне 4 июня он писал Бертье, не в силах понять, «почему его военные транспорты, которые были в Бромберге, еще не прибыли в Торн. Их приказы должны были прибыть 1 июня». На следующее утро, разгневанный еще больше, он снова написал:

«Мой двоюродный брат, сообщи Раппу, что я узнал, что из Данцига отправлено 10 000 центнеров зерна. Я такого распоряжения не давал: надо было прислать муку. Нигде они не борются за зерно».

Перед началом боевых действий мы узнаем о многочисленных инцидентах, которые задерживают запуск этой колоссальной, точно собранной боевой машины.

Дипломатические и военные союзы Наполеона в сочетании с обязательствами, наложенными на вассальные государства под его властью, позволили ему ввести систему воинской повинности и впоследствии создать многонациональную армию. Эти силы состояли из солдат из Франции (в ее доимперской форме), призывников, воспитанных в департаментах, присоединенных к Франции после 1805 года, и иностранных контингентов, предоставленных союзниками императора. Италия отправила 27 000 человек, а Неаполь, Австрия и Бавария — по 30 000 человек. Пруссия отправила 29000, Саксония 20 000, Вестфалия 25 000, Вюртемберг 12 000 и Баден 8 000. Остальные государства Рейнской Конфедерации внесли 20 000, а Варшавское герцогство — 50 000. К ним добавилось несколько тысяч испанских, португальских и швейцарских солдат. Эта многонациональная сила, объединяющая людей из двадцати разных наций, столкнулась с многочисленными трудностями, и Наполеон не раз сожалел об их дисфункциях. Еще 4 июня в письме, написанном еще в Торне, император критиковал плохое поведение своих вестфальских войск, которые, вопреки его приказам, «разоряли страну» и сеяли «ужас и запустение» в Польше. Несколько недель спустя, в июле2, он написал Вильгельму, королевскому принцу Вюртембергскому, с жалобой на «офицеров, ведущих самые неблагоприятные разговоры» и выражающих «неблагоприятные чувства». Впоследствии Вильгельм получил указание пресекать любых солдат, не желающих или не желающих участвовать в войне с Россией.

Италия отправила 27 000 человек, а Неаполь, Австрия и Бавария — по 30 000 человек. Пруссия отправила 29000, Саксония 20 000, Вестфалия 25 000, Вюртемберг 12 000 и Баден 8 000. Остальные государства Рейнской Конфедерации внесли 20 000, а Варшавское герцогство — 50 000. К ним добавилось несколько тысяч испанских, португальских и швейцарских солдат. Эта многонациональная сила, объединяющая людей из двадцати разных наций, столкнулась с многочисленными трудностями, и Наполеон не раз сожалел об их дисфункциях. Еще 4 июня в письме, написанном еще в Торне, император критиковал плохое поведение своих вестфальских войск, которые, вопреки его приказам, «разоряли страну» и сеяли «ужас и запустение» в Польше. Несколько недель спустя, в июле2, он написал Вильгельму, королевскому принцу Вюртембергскому, с жалобой на «офицеров, ведущих самые неблагоприятные разговоры» и выражающих «неблагоприятные чувства». Впоследствии Вильгельм получил указание пресекать любых солдат, не желающих или не желающих участвовать в войне с Россией. Не менее сурово Наполеон проявил себя и с польскими войсками, упрекая их за отсутствие агрессии и за необоснованные (по его мнению) жалобы, переданные от их имени князем Понятовским. 9июля, находясь в Вильнюсе, он с неудовольствием отметил, что князь «говорил о жалованье и о хлебе, когда дело было в преследовании врага», и с разочарованием признал, что «польские [войска] были явно плохими солдатами», скорее им не хватало « необходимый дух, чтобы справиться с такими лишениями».

Не менее сурово Наполеон проявил себя и с польскими войсками, упрекая их за отсутствие агрессии и за необоснованные (по его мнению) жалобы, переданные от их имени князем Понятовским. 9июля, находясь в Вильнюсе, он с неудовольствием отметил, что князь «говорил о жалованье и о хлебе, когда дело было в преследовании врага», и с разочарованием признал, что «польские [войска] были явно плохими солдатами», скорее им не хватало « необходимый дух, чтобы справиться с такими лишениями».

Несплоченность войск и их склонность к «ворчанию» усугублялись трудностями, с которыми они столкнулись, трудностями, которые сам император, изначально прямо отрицавший, был вынужден сокрушаться. По прошествии нескольких недель трудности с провизией и снабжением его армии объяснялись не сопротивлением людей, а скорее их явной некомпетентностью. 2 июля, жалуясь Бертье на то, что строительство печей еще не началось из-за отсутствия конного транспорта для необходимых кирпичей, он написал, что «было необходимо, чтобы для такой важной операции, как строительство печей, использовались рабочие лошади. », прежде чем гневно заключить, «но генеральный штаб организован таким образом, что ничего не запланировано».

», прежде чем гневно заключить, «но генеральный штаб организован таким образом, что ничего не запланировано».

Последствия такого беспорядка не заставили себя ждать: нехватка еды и фуража для лошадей вынуждала солдат-фуражиров все дальше отходить от своих частей и рисковать в поисках припасов. В результате многие погибли, став жертвами засад и казачьих атак. 3 сентября Наполеон — тогда в Гжатске — сокрушался об этом ужасном оттоке людей и написал Бертье со своим решением:

«Мой кузен, напишите соответствующим командирам армейского корпуса: мы продолжаем терять много людей каждый день. из-за отсутствия порядка в способах получения припасов. Крайне необходимо, чтобы они работали с различными офицерами корпуса и договорились о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы положить конец этому нынешнему положению дел, которое грозит уничтожением армии. Ежедневно число пленных, захваченных противником, исчисляется многими сотнями. […] Наконец, вы сообщите герцогу д’Эльхингену, что он каждый день теряет больше людей, чем если бы была дана битва».

Наряду с этими логистическими трудностями были также проблемы, вызванные отсутствием политической и материальной поддержки со стороны структур, которые сам Наполеон установил в оккупированных зонах. Первоначально император возлагал большие надежды на временное литовское правительство, но, как видно из его письма из Смоленска от 22 августа, результаты не оправдали столь высоких ожиданий: конечным результатом является то, что правительство делает очень мало и не происходит никаких организационных улучшений. У администрации мало ресурсов и, в конечном счете, страна мне абсолютно ни к чему. Я нахожу эти разногласия с правительством смешными: оно должно быть на моей службе».

Позднее тон Наполеона стал более резким и резким. 3 декабря он заявил Марет:

: «Меня плохо поддерживали Литва и Варшавское княжество — я действительно не получал никакой поддержки ни от правительства, ни от страны».

Шли недели и накапливались трудности, сопротивление русских становилось все сильнее. В середине октября это вынудило Grande Armée отступить, что никто не осмелился признать. Как отреагировал Наполеон, оказавшись в таком необычном положении? Быстро ли он понял, что ситуация ускользает из его рук, что русские намерены отступить, чтобы избежать решающего сражения, которого он так желал? Или, наоборот, медленно соображал, что происходит? И что его переписка говорит о его реакции и его душевном состоянии?

В середине октября это вынудило Grande Armée отступить, что никто не осмелился признать. Как отреагировал Наполеон, оказавшись в таком необычном положении? Быстро ли он понял, что ситуация ускользает из его рук, что русские намерены отступить, чтобы избежать решающего сражения, которого он так желал? Или, наоборот, медленно соображал, что происходит? И что его переписка говорит о его реакции и его душевном состоянии?

Имеющаяся в нашем распоряжении коллекция писем свидетельствует о непреходящем чувстве если не оптимизма, то уж точно желания оставаться оптимистом перед лицом любых трудностей. В ходе многочисленных писем Наполеон излучает уверенность. Он уверен в победе над русскими и постоянно недооценивает как их военные возможности, так и численность их войск. В его глазах Бородино был узким кругом: он подчеркивает российские потери и следит за тем, чтобы его собственные не преуменьшались, а в некоторых случаях даже игнорировались. В письме Марии-Луизе от 8 сентября он отмечает, что «их потери можно оценить в 30 000 человек», не удосужившись оценить свои собственные. Наутро в письме к Марет он с удивительным энтузиазмом заметил: «Русские потери на Москове огромны. Это самое красивое поле боя, которое я когда-либо видел: там 2000 французов и 12000 русских, и это не преувеличение» (соотношение один к шести). Сегодня эти потери оцениваются от 25 000 до 28 000 человек для Grande Armée и около 45 000 с русской стороны. Ясно, что соотношение потерь (в лучшем случае один к двум) было гораздо менее благоприятным для армии Наполеона, чем первоначально предполагал император, который, казалось, не был тронут бойней, которая должна была стать самой кровопролитной битвой. кампании.

Наутро в письме к Марет он с удивительным энтузиазмом заметил: «Русские потери на Москове огромны. Это самое красивое поле боя, которое я когда-либо видел: там 2000 французов и 12000 русских, и это не преувеличение» (соотношение один к шести). Сегодня эти потери оцениваются от 25 000 до 28 000 человек для Grande Armée и около 45 000 с русской стороны. Ясно, что соотношение потерь (в лучшем случае один к двум) было гораздо менее благоприятным для армии Наполеона, чем первоначально предполагал император, который, казалось, не был тронут бойней, которая должна была стать самой кровопролитной битвой. кампании.

Император, сохранявший непоколебимый оптимизм в отношении своей окончательной победы, не сразу понял, что война быстро превратилась из войны с участием двух противоборствующих армий в войну, в которой против захватчика восстал целый народ: вскоре стало ясно, что народ , в унисон со своим государем и армией, были готовы пойти на самые крайние меры, чтобы победить незваного гостя. Наполеон, не готовый к методам, которые он считал несовместимыми с ведением «почетной» войны, был удивлен, узнав о брошюрах на немецком языке, распространяемых русским генеральным штабом, которые призывали членов Grande Armée дезертировать. Он не понимал, что в отношении русских — и военных, и гражданских — ставки были таковы, что все, даже самые предосудительные действия, могли и будут допущены. Его попытки использовать враждебные настроения крепостных по отношению к их помещикам — как, например, его письмо к Евгению от 5 августа, в котором он просит его «сказать [мне], какой декрет или прокламацию мы могли бы издать, чтобы спровоцировать восстание среди крепостных в России». и сплотить их на наше дело», — было быстро оставлено перед лицом яростного народного патриотизма, масштабы которого были явно недооценены императором. Окончательная жертва этому делу была принесена сожжением Москвы, города, который Наполеон описал в письме к Марии-Лузи как имеющий «500 дворцов, столь же красивых, как Елисейский дворец Наполеона, роскошно обставленных по-французски, несколько императорских дворцов, казармы, [ и] великолепные больницы».

Наполеон, не готовый к методам, которые он считал несовместимыми с ведением «почетной» войны, был удивлен, узнав о брошюрах на немецком языке, распространяемых русским генеральным штабом, которые призывали членов Grande Armée дезертировать. Он не понимал, что в отношении русских — и военных, и гражданских — ставки были таковы, что все, даже самые предосудительные действия, могли и будут допущены. Его попытки использовать враждебные настроения крепостных по отношению к их помещикам — как, например, его письмо к Евгению от 5 августа, в котором он просит его «сказать [мне], какой декрет или прокламацию мы могли бы издать, чтобы спровоцировать восстание среди крепостных в России». и сплотить их на наше дело», — было быстро оставлено перед лицом яростного народного патриотизма, масштабы которого были явно недооценены императором. Окончательная жертва этому делу была принесена сожжением Москвы, города, который Наполеон описал в письме к Марии-Лузи как имеющий «500 дворцов, столь же красивых, как Елисейский дворец Наполеона, роскошно обставленных по-французски, несколько императорских дворцов, казармы, [ и] великолепные больницы». Потрясение было таким, что император счел необходимым написать Александру, чтобы сообщить ему о разрушении города: в письме он также выразил свое непонимание того, что царь, «при всех своих принципах, сердцем и честностью, мог санкционировать такой эксцесс». недостойный великого государя и великого народа». Но, несмотря на это, он так и не понял, что это ужасное разрушение, произведенное по воле Федора Ростопчина, станет поворотным пунктом в кампании. Поддержка нацией своего царя укрепилась, и разгром Великой Армии, которая теперь больше занималась грабежами и мародерством, чем борьбой с врагом, ускорился.

Потрясение было таким, что император счел необходимым написать Александру, чтобы сообщить ему о разрушении города: в письме он также выразил свое непонимание того, что царь, «при всех своих принципах, сердцем и честностью, мог санкционировать такой эксцесс». недостойный великого государя и великого народа». Но, несмотря на это, он так и не понял, что это ужасное разрушение, произведенное по воле Федора Ростопчина, станет поворотным пунктом в кампании. Поддержка нацией своего царя укрепилась, и разгром Великой Армии, которая теперь больше занималась грабежами и мародерством, чем борьбой с врагом, ускорился.

Судя по этим письмам, император осознал, что без надлежащей одежды или достаточного количества провизии неизбежна ужасная катастрофа. Только 18 ноября — через месяц после отъезда из Москвы — император откровенно и почти наивно признался Марет в структурных трудностях, с которыми он столкнулся, в отличие от врага, находящегося в полной гармонии со своим окружением:

«С последнего письма Я послал тебя, наше положение ухудшилось. Мороз и лютый 16-градусный мороз [ниже нуля по шкале Реомюра, около минус 20°С] убили почти всех наших лошадей, почти 30 000 из них. Мы были вынуждены сжечь более 300 артиллерийских орудий и огромное количество транспортов. […] Несколько дней отдыха, хорошая еда и, прежде всего, конное и артиллерийское снаряжение приведут нас в порядок. Но противник имеет перед нами опыт движения в ледовых условиях, что дает ему огромное преимущество зимой. Пока мы изо всех сил пытаемся провести транспортное или артиллерийское орудие по малейшему ущелью, не теряя при этом 12–15 лошадей и 12–15 часов, они — со своими коньками и специально оборудованными упряжками — передвигают их так, как будто льда вовсе нет».

Мороз и лютый 16-градусный мороз [ниже нуля по шкале Реомюра, около минус 20°С] убили почти всех наших лошадей, почти 30 000 из них. Мы были вынуждены сжечь более 300 артиллерийских орудий и огромное количество транспортов. […] Несколько дней отдыха, хорошая еда и, прежде всего, конное и артиллерийское снаряжение приведут нас в порядок. Но противник имеет перед нами опыт движения в ледовых условиях, что дает ему огромное преимущество зимой. Пока мы изо всех сил пытаемся провести транспортное или артиллерийское орудие по малейшему ущелью, не теряя при этом 12–15 лошадей и 12–15 часов, они — со своими коньками и специально оборудованными упряжками — передвигают их так, как будто льда вовсе нет».

После переправы через Березину письма Наполеона к Марет становятся все более и более прямыми, поскольку он отказывается от любых попыток скрыть масштабы надвигающейся катастрофы. Утром 29 ноября Наполеон объявил, что он отрезан от всего: «Прошло пятнадцать дней с тех пор, как я в последний раз получал какие-либо известия или какие-либо депеши, и я нахожусь в неведении обо всем». Далее он добавил: «Армия большая, но ужасно растянутая», прежде чем поручил Марету собрать много провизии в Вильнюсе. «Без них, — предупредил он, — нет никакого ужаса, что эта недисциплинированная и непокорная толпа не посетит город». В последующие дни его слова становились все более и более паникерскими. 30 ноября он подсчитал, что было 40 000 солдат, «которые из-за усталости, холода и недостатка еды были вынуждены скитаться [по стране] в качестве бродяг и мародеров», и потребовал 100 000 пайков хлеба, без которых, как он зловеще заметил, в Вильнюсе воцарится анархия и насилие. Наконец, 4 декабря — одно из последних писем императора Марету перед переправой через Неман — Наполеон признал полное расстройство армии:0009

Далее он добавил: «Армия большая, но ужасно растянутая», прежде чем поручил Марету собрать много провизии в Вильнюсе. «Без них, — предупредил он, — нет никакого ужаса, что эта недисциплинированная и непокорная толпа не посетит город». В последующие дни его слова становились все более и более паникерскими. 30 ноября он подсчитал, что было 40 000 солдат, «которые из-за усталости, холода и недостатка еды были вынуждены скитаться [по стране] в качестве бродяг и мародеров», и потребовал 100 000 пайков хлеба, без которых, как он зловеще заметил, в Вильнюсе воцарится анархия и насилие. Наконец, 4 декабря — одно из последних писем императора Марету перед переправой через Неман — Наполеон признал полное расстройство армии:0009

«Армия, измученная и измученная пережитыми невзгодами, на грани. На большее он не способен, даже если его попросят защищать Париж».

Но это горе длилось недолго. Вернувшись в Париж 19 декабря и, казалось бы, успокоенный моральным духом страны, французский император снова обратился к грандиозным планам и сбору новых войск. В день приезда он написал Мюрату:

В день приезда он написал Мюрату:

«Я приехал в Париж. Я был очень доволен решимостью нации. Они готовы пойти на любые жертвы, и я буду неутомим в своей работе по реорганизации средств [имеющихся в моем распоряжении]. У меня уже есть сорокатысячная армия в Берлине и на Одере».

Больше не будет упоминаний об ошибках и просчетах, допущенных во время кампании. Орел отряхнулся и отказался признать поражение. Как и 1812 год, 1813 год начнется с обещания войны.

(Tr. H.D.W.)

1 Эти приготовления почти наверняка начались в 1811 году, поскольку в письме, адресованном своему брату Жерому и датированном 27 января 1812 года, Наполеон пишет, продолжая отрицать свое желание войны: «Я пришлось собрать свои армии, обучить их и восстановить снаряжение. Эти приготовления заняли год».

2 Точная дата этого письма, написанного в Вильнюсе в июле, не указана.

Новое в истории реального времени: русские партизаны против Наполеона – РУТ

Жарким августовским днем в провинциальном белорусском городе Витебске гессенские войска Великой армии Наполеона выстроились на городской площади. Ряд за рядом стоят по стойке «смирно», готовые выступить перед самим императором французов, чтобы напомнить ему о силе его войск, когда его армия готовится к походу на Москву. Внезапно среди рядов возникает волнение. Одно слово распространяется как лесной пожар – казаки! Витебск уже несколько недель находится в руках французов, но российские рейдеры были замечены за пределами города, и Великая армия готовится броситься в погоню. Началась русская народная война. https://youtu.be/DxQUq-dzHgA

Ряд за рядом стоят по стойке «смирно», готовые выступить перед самим императором французов, чтобы напомнить ему о силе его войск, когда его армия готовится к походу на Москву. Внезапно среди рядов возникает волнение. Одно слово распространяется как лесной пожар – казаки! Витебск уже несколько недель находится в руках французов, но российские рейдеры были замечены за пределами города, и Великая армия готовится броситься в погоню. Началась русская народная война. https://youtu.be/DxQUq-dzHgA

Народная война

По мере того, как в конце августа 1812 года Великая армия продвигается вглубь Российской империи, она покидает земли, населенные в основном поляками, литовцами и белорусами, и вступает на территорию, населенную в основном этническими русскими. Царь объявил национальную войну еще в июле, и теперь народная война против расширенных линий снабжения возглавляемых французами сил вторжения начинается всерьез.

Крестьянское сопротивление начинает расти в ответ на насилие и грабежи Великой Армии. Вокруг завоеванного города Смоленска с разрушением города исчезли все шансы на то, что местное население увидит в Наполеоне освободителя. По словам русского офицера Г.П. Мештича: некоторые жители готовы бороться с захватчиком:

«По дороге жители покинули свои деревни и города, захватив с собой еду и имущество. Что не смогли взять с собой, то уничтожили. […] Одни ушли из городов, другие с семьями попрятались в лесах. Они были вооружены пиками и ружьями, чтобы защитить себя в случае нападения». (Рей 139)

В то же время некоторые русские командиры начинают посылать небольшие и проворные казачьи отряды для действий в тылу врага. Князь Багратион и его адъютант подполковник Давыдов соглашаются выделить несколько иррегулярных кавалерийских частей, чтобы беспокоить врага набегами. Свои приказы Багратион излагает в письме:

«Приказываю вам беспокоить неприятеля и стараться ударить по его снабжению не только с флангов, но и в середине и в тылу. Вам предстоит вывести из строя колонны снабжения и автопарки, а также уничтожить паромы. […] Никто не должен знать [о] ваших передвижениях, и вы должны хранить абсолютную тайну. Вы сами отвечаете за свой запас еды» (Мика Лайон)

Вам предстоит вывести из строя колонны снабжения и автопарки, а также уничтожить паромы. […] Никто не должен знать [о] ваших передвижениях, и вы должны хранить абсолютную тайну. Вы сами отвечаете за свой запас еды» (Мика Лайон)

Другие русские командиры также начинают отправлять отряды в рейды, и постепенно все больше и больше казаков выслеживают изолированные вражеские отряды или группы собирателей в поисках еды и фуража — с помощью местных крестьян. Солдаты Grande Armee начинают собирать корм более крупными организованными группами в случае нападения казаков или вооруженного сопротивления крестьян. Несмотря на то, что казачьи рейдеры не представляют серьезной военной угрозы, они берут несколько сотен пленных в день и вызывают всеобщий страх в рядах французов.

Гессенский капитан Рёдер наблюдает за одним из таких случаев в Витебске:

«Все вдруг подняло нелепый шум, потому что были замечены несколько казаков, которые, как говорят, похитили фуражир. Весь гарнизон бросился к оружию, а когда они выехали, то обнаружилось, что действительно мы окружены лишь несколькими десятками казаков, которые шныряли туда-сюда. Таким образом, они смогут доставить весь гарнизон в госпиталь примерно за четырнадцать дней, не потеряв при этом ни одного человека». (Чендлер)

Таким образом, они смогут доставить весь гарнизон в госпиталь примерно за четырнадцать дней, не потеряв при этом ни одного человека». (Чендлер)

Многие русские принимают политику выжженной земли из-за своих страданий от рук Великой Армии. Это запланированное уничтожение припасов, инфраструктуры и убежища усугубляет и без того катастрофические проблемы со снабжением Франции и военные потери. В конце августа жена маршала Удино Эжени де Куси описывает поездку, чтобы навестить его в больнице:

«Дороги были разрушены, забиты обломками колес и скелетами лошадей. Разрушенные деревни состояли из нескольких стен, вокруг которых двигались жители, одетые в лохмотья. […] но больше всего меня огорчили безошибочно узнаваемые холмики, на вершине многих из которых стоял небольшой крест». (Будон 154)

Проблема беспокоит и маршала Мюрата, который пишет генералу Бертье:

«Мы очень плохо живем. […] Вы не представляете, как русские уезжают из страны, когда они уходят. Они ничего не оставляют, абсолютно ничего.

Крестьянское сопротивление, казачьи набеги и выжженная земля теперь являются частью реальности войны в России, но обе стороны по-прежнему сосредоточены главным образом на том, как выиграть обычную войну.

Наполеон намерен наступать на Москву и ожидает, что русское руководство будет сражаться за старую столицу. 24 августа Grande Armee начинает движение на восток от Смоленска, в 400 км от Москвы. В город Вязьму без боя входит 28 числа. Почти все 15 000 жителей Вязьмы уехали, и французские войска могут потушить пожары, оставленные отступающими русскими, и спасти столь необходимые продукты.

Пока его армия идет вперед, Наполеону также необходимо защитить свой тыл и уязвимые линии снабжения. Он оставляет гарнизоны в Смоленске, Витебске и Минске и приказывает польской дивизии прикрывать линию от Минска до Могилева. Он также знает, что ему нужны подкрепления, поэтому два резервных корпуса из Восточной Пруссии начинают двигаться на восток.

«Mon cher papa, я пишу, чтобы рассказать вам о наших страданиях. У нас нет хлеба и мы живем только на мясе, как дикие звери.

[…] Мы продолжаем бегать за этими проклятыми русскими, которые убегают от нас так же быстро, как мы их преследуем. Мы еще не дрались, но я постоянно надеюсь, что этот счастливый момент наступит». Boudon 148

[…] Мы продолжаем бегать за этими проклятыми русскими, которые убегают от нас так же быстро, как мы их преследуем. Мы еще не дрались, но я постоянно надеюсь, что этот счастливый момент наступит». Boudon 148

Тем временем две русские армии продолжают свое отступление в полном порядке, несмотря на тяжелые условия и падение боевого духа. Жара настолько гнетущая, что офицеры специально разрешают мужчинам расстегивать гимнастерки. Одним из ключей к отступлению является дисциплинированный походный порядок для защиты колонн от нападения. Уязвимая конная артиллерия движется эшелоном. При переходе по открытой местности кавалерия защищает колонны, а легкая пехота обеспечивает прикрытие на более труднопроходимой местности. Чуть дальше казачья кавалерия наблюдает и сообщает о любых признаках фланговых атак противника. Офицер кавалерии Надежда Дурова позже напишет, что ее вера в долгое отступление никогда не колеблется:

Французы враги достойные нас, благородные и мужественные, но злая судьба в образе Наполеона ведет их в Россию. Здесь они сложат свои головы, и их кости будут разбросаны, а тела их сгниют». (Дурова, 131)

Французы враги достойные нас, благородные и мужественные, но злая судьба в образе Наполеона ведет их в Россию. Здесь они сложат свои головы, и их кости будут разбросаны, а тела их сгниют». (Дурова, 131) Боевой дух остальной части армии действительно поднимется, когда генерал Михаил Кутузов прибудет, чтобы принять общее командование 29 августа. Кутузов станет символом русского духа в эпическом романе Льва Толстого «Война и мир», и до сих пор позже в сталинской историографии он будет изображен как военный гений, но в 1812 году он на самом деле несовершенный полководец. Царь не любит его, и он известен своими распущенными нравами, но Кутузов популярен, умеет налаживать отношения и только что одержал убедительную победу над османами. Лейтенант Радожицкий так резюмирует чувства в своей части, когда узнали о приезде Кутузова:0011 «Мгновение радости было неописуемо: имя этого полководца произвело в солдатах всеобщее возрождение морального духа […] человек с русским именем, умом и сердцем, из известного дворянского рода, прославившийся майскими подвигами».

Назначение Кутузова создает сложную командную структуру, поскольку две русские армии остаются под командованием Барклая и Багратиона, но обе принимают своего нового начальника и его план. Кутузов намеревается втянуть Grande Armee дальше вглубь России и провести по пути серию хорошо продуманных оборонительных сражений, наращивая слабые резервы России. Эта задача несколько облегчается 27 августа, когда царь Александр встречается со шведским регентом Жаном Бернадоттом и британским послом. Шведы освобождают Россию от обещания предоставить 40 000 человек, которые помогут им завоевать Норвегию.

Великая Армия по-прежнему остается самой могущественной армией на земле, но голод, болезни и Русская народная война истощают ее. Реорганизованная русская армия под единым командованием медленно набирает силу и восстанавливает боевой дух — и скоро потребуется каждый русский солдат до последнего, так как до самого крупного и кровопролитного сражения кампании осталось всего несколько дней.