Князь Святослав Игоревич

Князь Святослав – был сыном князя Игоря и княгине Ольги и прославился как великий славянский полководец.

Святослав стал князем в трехлетнем возрасте, после того как его отец князь Игорь был убит древлянами. Но до достижения совершеннолетия вместо него правила его мать – княгиня Ольга, которая отличалась мудростью и дальновидностью в государственных делах. Но возмужав Святослав не захотел оставаться в Киеве. Ему нравилась жизнь воина. Ни раз он оставлял свою мать, княгиню Ольгу править землями Киевской Руси, а сам со своей дружиной отправлялся в дальние походы.

Святослав внешностью не чем не отличался от своих воинов. Он был среднего роста, крепкого телосложения, он как и положено в то время вождю носил на голове чуб и брил бороду оставляя лишь длинные усы. Одевался он просто и удобно, часто по несколько дней не снимал доспех. Спал на конской попоне, ел из одного котла со своими дружинниками. Князь Святослав был умелым и закаленным в боях воином.

За время своей жизни князь Святослав совершил множество военных походов. Самыми крупными и значительными из них являются: Хазарский поход, Болгарский поход и война против Византии.

Хазарский поход в ходе которого древнерусскому войску, совместно со своими союзниками удалось одержать решительную победу в сражении с войском хазар и взять штурмом их главные города — Саркел и Итиль. В ходе этого похода, русскому воинству не только удалось взять огромную добычу, но еще и удалось на долгие годы обезопасить земли Киевской Руси от хазарских набегов, а так же, взять под свою руки, множество хазарских данников, которые от ныне должны были платить дань Киеву.

Болгарский поход князя Святослава был так же успешен. В ходе этого похода русские войска нанесли несколько ощутимых поражений армии Болгарии. Было захвачено не мало городов, где были оставлены гарнизоны славянских воинов, а сам князь Святослав, обосновался с ближайшей дружиной в городе Переяславце. Но не долго Святослав находился на землях Болгарского царства. Печенеги, воспользовавшись отсутствием князя Святослава, напали на земли Киевской Руси, грабя и сжигая русские деревня и города и уводя в рабство захваченных в плен славян. Княгиня Ольга, которая в отсутствии своего сына правила землями Руси, немедленно отправила послания своему сыну, князю Святославу. Киевский князь не мешкая, собрал свою войско, оставив на завоеванных землях лишь небольшие гарнизоны и выдвинулся на встречу печенегам. В ходе сражения войск Киевской Руси и печенегов, последние были разгромлены и бежали обратно в «дикую степь».

Печенеги, воспользовавшись отсутствием князя Святослава, напали на земли Киевской Руси, грабя и сжигая русские деревня и города и уводя в рабство захваченных в плен славян. Княгиня Ольга, которая в отсутствии своего сына правила землями Руси, немедленно отправила послания своему сыну, князю Святославу. Киевский князь не мешкая, собрал свою войско, оставив на завоеванных землях лишь небольшие гарнизоны и выдвинулся на встречу печенегам. В ходе сражения войск Киевской Руси и печенегов, последние были разгромлены и бежали обратно в «дикую степь».

После победы над кочевниками киевский князь вновь отправился с войском в земли Болгарского царства. На этот раз Святослав решил завоевать всю Болгарию. Одержав победу над вражескими войсками, он взял штурмом болгарскую столицу город Преслав Виликий.

Византийский поход князь Святослав предпринял после того как болгары попросили военной помощи у императора Византии, для того что бы одержать верх над войсками Святослава.

Войска Киевской Руси, совместно со своими союзниками вторглись во владения Византии. Одержав победу, в долгой и кровопролитной битве против византийских войск, князь Святослав пошел на византийскую столицу, но после того, как ему была предложена огромная дань, он повернул обратно.

Одержав победу, в долгой и кровопролитной битве против византийских войск, князь Святослав пошел на византийскую столицу, но после того, как ему была предложена огромная дань, он повернул обратно.

Через несколько лет, византийские войска под командованием своего императора, атаковали армию Святослава. Во время главной битвы, войскам Византии удалось заставить отступить Святослава в крепость, после долгой осады войска Киевского князя пошли на прорыв. Входе долгого сражения, ни одной из противоборствующих сторон не удавалось взять верх в битве. В конце концов, князь Святослав согласился покинуть болгарские земли и вернутся на свою родину.

Возвращаясь в Киев с сильно ослабленным войском князь Святослав подвергся нападению огромной орды печенегов, которые в жестокой битве смогли взять верх над русскими войсками. Не многим славянским воинам посчастливилось вырваться живым из битвы. Погиб в битве и князь Святослав.

Князь Святослав вошел в историю России, как великий полководец одержавший огромное количество побед над врагами и благодаря этому, значительно расширил границы Киевской Руси.

Добавить комментарий

сравнительная характеристика героев произведения «Слово о полку Игореве»

Образы Игоря и Всеволода, русских князей, героев «Слова о полку Игореве» изображены в этом произведении в традициях эпического летописного стиля. «Слово по полку Игореве» создавалось по горячим следам событий. В основе его сюжета — поход Игоря и Всеволода на половцев. Значение образов князей Игоря и Всеволода для раскрытия основной мысли «Слова о полку Игореве» очень велико. Показывая их неудачный сепаратный поход, автор подчёркивает необходимость единения всех русских князей для борьбы с врагами.

В статье использованы цитаты из «Слова о полку Игореве» в переводе Д. С. Лихачёва.

Содержание

Историческая справкаКнязья Игорь и Всеволод — братья. Они сыновья Святослава Ольговича, княжившего в Чернигове. Мнение, что великий киевский князь Святослав — отец Игоря и Всеволода, ошибочно — он их двоюродный брат, а отцом он назван в «Слове о полку Игореве» по старшинству и по иерархии между русскими князьями.

- брат Всеволод, княживший в Курске и Трубчевске;

- сын Владимир, княживший в Путивле;

- племянник Святослав, княживший в Рыльске.

Их поход против половцев оказался неудачным. Русское войско, одержав в первой битве над степными кочевниками победу, во второй битве потерпело сокрушительное поражение, а князья попали в плен к половцам, из которого князю Игорю удалось совершить побег и вернуться на Русь. Его брат и сын вернулись из плена позже, причём сын привёз и свою жену — дочь половецкого хана Кончака. Судьба Святослава неясна (согласно одним источникам, он умер в плену, а в других говорится, что и он вернулся на Русь).

Автор «Слова о полку Игореве» не дал в своём произведении описания внешности своих героев, но из описания их поведения перед походом, во время похода и в сражениях можно составить их психологический портрет.

Оба князя изображены в «Слове о полку Игореве» как храбрые воины, поведение Игоря и Всеволода в бою мужественное, героическое. Прозвище Всеволода «Буй Тур» говорит о его мощи, силе, ярости в бою. Его упоение боем так велико, что он забывает обо всём: о «чести и богатстве», о своей жене, «прекрасной Глебовне». Новгород-северский князь тоже в бою ведёт себя храбро. Автор особо подчёркивает упорство этого героя в осуществлении своей мечты о победе над половцами: он не внял, что солнечное затмение предсказывает его неудачу, и всё же «навёл свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую».

Сходства и различия Игоря и ВсеволодаСравнение поведения в бою Игоря и Всеволода показывает, что им обоим присущи такие качества как храбрость, мужество, отвага, сильная воля. Братья схожи и своим ораторским красноречием. Речь, сказанная Игорем своим союзникам и дружине при затмении солнца, послужила тому, что они согласились продолжить поход. Речь Всеволода, обращённая к брату при их встрече перед походом, очень выразительна и свидетельствует о его красноречии.

Братья схожи и своим ораторским красноречием. Речь, сказанная Игорем своим союзникам и дружине при затмении солнца, послужила тому, что они согласились продолжить поход. Речь Всеволода, обращённая к брату при их встрече перед походом, очень выразительна и свидетельствует о его красноречии.

Различие образов Игоря и Всеволода состоит в том, что автор подчёркивает целеустремлённость и самонадеянность старшего брата. Он характеризует новгород-северского князя как храброго человека, совершившего опрометчивый поход, связанный с эгоистическими интересами, с желанием добыть себе славу.

В образе Всеволода автор подчёркивает прежде всего его мощь, мужественное поведение в битвах, ярость, буйство, упоённость боем. В описании боя образ Всеволода, героически бьющегося в первых рядах, напоминает образ былинного богатыря: «Куда, Тур, поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, — там лежат проклятые головы половецкие».

Характеризуя Игоря и Всеволода, автор положительные черты в большей мере отмечает у младшего брата, так как мерилом оценки их образов является для автора Русская земля. Игорь был организатором сепаратного похода на половцев, который принёс горе земле Русской, так как на неё после поражения русского войска обрушилось опустошительное нашествие степных кочевников.

Игорь был организатором сепаратного похода на половцев, который принёс горе земле Русской, так как на неё после поражения русского войска обрушилось опустошительное нашествие степных кочевников.

В начале основной части «Слова о полку Игореве» показана братская любовь Всеволода и Игоря. Автор пишет, что перед началом похода «Игорь ждёт милого брата Всеволода». На вопрос «почему Всеволод поддерживает решение Игоря идти на половцев» в тексте есть ответ — это начало его речи при встрече братьев: «Один брат, один свет светлый — ты, Игорь! Оба мы Святославичи! Седлай же, брат, своих борзых коней, а мои готовы уже, оседланы у Курска».

Отношение Игоря к своему младшему брату тоже хорошее, в сражении с половцами он старается помочь ему и его дружине: «Игорь полки заворачивает: жаль ему милого брата Всеволода».

В своём «золотом слове» великий киевский князь Святослав упрекает Игоря и Всеволода в том, что они рано «начали Половецкой земле мечами досаждать, а себе славы искать». В то же время Святослав признаёт положительные черты этих героев: «Ваши храбрые сердца из твёрдого булата скованы и в отваге закалены». Но всё же он упрекает их, так как предвидит, что их поражение станет причиной опустошительных набегов на Русь.

В то же время Святослав признаёт положительные черты этих героев: «Ваши храбрые сердца из твёрдого булата скованы и в отваге закалены». Но всё же он упрекает их, так как предвидит, что их поражение станет причиной опустошительных набегов на Русь.

| Параметры сравнения | Князь Игорь | Князь Всеволод |

| Социальное положение | Князь новгород-северский | Князь курский и трубчевский |

| Отношение друг к другу | Их связывает братская любовь, поэтому младший брат решил помочь старшему и согласился участвовать в походе на половцев. | |

| Качества характера | Оба героя обладают красноречием, имеют сильную волю, в боях храбры и отважны. | |

| Отношение автора «Слова…» к героям | Автором подчёркнута целеустремлённость и самонадеянность этого героя. | Автор подчеркнул, что этот герой в битвах ведёт себя яростно, что он упоён боем. |

| Вывод | Оба героя мужественны, неустрашимы, эти качества они проявили в битвах с половцами. Поражение русского войска произошло от того, что поход был сепаратный. Игорь больше заботился о том, чтобы добыть себе славу, а не о том, чтобы сплотить всех правителей русских княжеств в борьбе с половцами. | |

Значение князей Игоря и Всеволода, героев «Слова о полку Игореве», состоит в том, что, создав их образы, автор подчеркнул гибельность сепаратных походов на врагов. По его мнению, только объединение всех русских князей для борьбы с врагами принесёт мир и процветание Руси.

Сравнительная характеристика Игоря и Всеволода отражает сложное отношение автора к этим героям. Он не только возвеличивает их, но и осуждает за опрометчивый поход, связанный с желанием добыть для себя славы, а не с общерусскими интересами.

Учительница Косточка задаёт прочитать:

Стравинский

ВЫДЕРЖКА Стравинский

Творческая весна: Россия и Франция, 1882-1934 гг.

СТИВЕН УОЛШ

Кнопф

Прочитать обзор

Небольшой город Ораниенбаум лежит на южном берегу Финского залива, примерно в пятидесяти километрах к западу от Санкт-Петербурга. Земля плавно поднимается от моря к тому, что сегодня остается главной достопримечательностью этого места, большим дворцом в стиле барокко.

Коррумпированный фаворит Петра Великого князь Александр Меншиков с его беспорядочным голландским парком, ныне, увы, несколько заброшенным, первоначально заложенным в 1714 году.

Но другая, менее воображаемая нить связывает эту провинциальную русскую улицу со страной часов с кукушкой и номерным счетом в банке. Ибо именно здесь, на деревянной даче некоего Худинцева — ораниенбаумский дом № 137 — Игорь Федорович

Стравинский родился в полдень 5/17 июня 1882 года. И хотя Швейцария, возможно, оставила свой слабый след в Ораниенбауме, Ораниенбаум должен был оставить неизгладимый след в Швейцарии, факт, также зафиксированный в названии улицы, не менее

несочетаемый — на улице Сакре-дю-Принтам в пригороде Кларана, на северном берегу Женевского озера.

Как и большинство провинциальных городов бывшего Советского Союза, Ораниенбаум сегодня является удручающей эпитафией трех четвертей века плохого управления, плохой экономики и плохой архитектуры. Советы уничтожили его своей собственной уникальной комбинацией

пренебрежение и вандализм. Меншиковский парк с его дворцами и аллеями пришел в упадок; а многое из того, что в остальном осталось от царских времен, и пережило немецкую бомбардировку начала сороковых годов, было снесено бульдозерами

и заменены бетоном и серым кирпичом, который, как обычно, в свою очередь, вскоре крошился и шелушился. Название города было изменено со слишком немецкого, слишком петровского «Апельсинового дерева» на упрямое Ломоносов, в честь

филолога восемнадцатого века из холодного Архангельска. Швейцарская улица стала улицей Восстания — улицей Революции.

Спустя более семидесяти пяти лет Стравинский сказал Роберту Крафту, что «мы так и не вернулись в Ораниенбаум после моего рождения… и с тех пор я никогда его не видел». Но в этом, как и в бесчисленном множестве других фактов, его память подвела его. Стравинские

возвращался в Ораниенбаум по крайней мере дважды, летом 1884 и 1885 годов, и младший брат Игоря, Гурий, родился там же, 30 июля / 11 августа 1884 года, хотя и в другом доме. Место было модным летом

курорт для петербургской художественно-литературной интеллигенции, а так как отец Игоря был певцом и библиофилом, то он просто следовал моде, отдыхая там. Толстой, Некрасов и Фет среди писателей и

— среди живописцев — реалисты-передвижники («передвижники») Саврасов, Шишкин, Репин, все остались и работали в Ораниенбауме. Помимо Стравинского, музыканты вспоминают его как место, где Мусоргский

провел свое последнее лето (1880 г.), работая на Хованщине и Сорочинской ярмарке, и тихо спился. Во второй половине девятнадцатого века на привокзальной площади был построен театр, и Федор Стравинский

исполнил там некоторые из своих самых известных оперных партий, в том числе Варлаама в «Борисе Годунове» Мусоргского, Фарлафа в «Руслане и Людмиле» Глинки и (через месяц или два после рождения Гурия) Рамфиса в опере Верди.

Аида. Федор перевезет всю свою семью в Ораниенбаум где-то в середине мая, а сам будет ездить в Петербург, Выборг или даже в далекую Москву, согласно образцу своего представления.

расписание.

Толстой, Некрасов и Фет среди писателей и

— среди живописцев — реалисты-передвижники («передвижники») Саврасов, Шишкин, Репин, все остались и работали в Ораниенбауме. Помимо Стравинского, музыканты вспоминают его как место, где Мусоргский

провел свое последнее лето (1880 г.), работая на Хованщине и Сорочинской ярмарке, и тихо спился. Во второй половине девятнадцатого века на привокзальной площади был построен театр, и Федор Стравинский

исполнил там некоторые из своих самых известных оперных партий, в том числе Варлаама в «Борисе Годунове» Мусоргского, Фарлафа в «Руслане и Людмиле» Глинки и (через месяц или два после рождения Гурия) Рамфиса в опере Верди.

Аида. Федор перевезет всю свою семью в Ораниенбаум где-то в середине мая, а сам будет ездить в Петербург, Выборг или даже в далекую Москву, согласно образцу своего представления.

расписание.

Как и в случае любого маловажного семейного события, Федор Стравинский записал рождение Игоря в кропотливой каллиграфической детализации в своей бухгалтерской книге вместе с именем молодой дамы, Татьяны Яковлевой, которая должна была быть его кормилицей в первый раз.

двенадцать месяцев его жизни; а также хранил лист календаря на этот день, тщательно исписанный сведениями о рождении, и именем личного святого младенца — святого князя-мученика

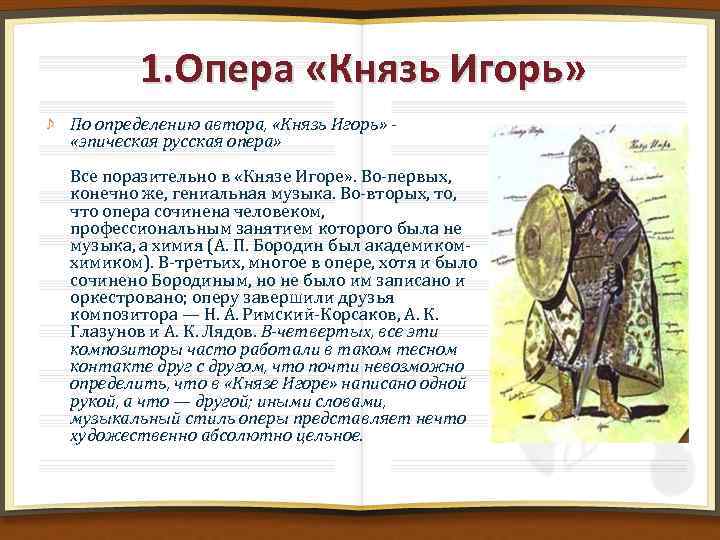

Игорь — наклеивается на страницу в дополнение к официальным святым и мученикам, перечисленным на этот день. Всего за шесть дней до этого Федор был в Москве и пел арию Галицкого из «Князя Игоря» на концерте, который дирижировал

Антона Рубинштейна, а Ричард Тарускин утверждает, что, условно назвав своего сына в честь внесенного в список (хотя и малоизвестного) святого, гордый отец на самом деле имел в виду менее чем святого героя оперы Бородина. Значение

то, что Федор имел какое-то особое представление о музыкальной судьбе своего третьего сына (поскольку он, по-видимому, не пытался дать оперные имена для трех других), может показаться противоречащим более поздним воспоминаниям Стравинского.

о пренебрежении родителей к его музыкальному таланту. Но, как мы увидим, воспоминаниям композитора о своих семейных отношениях можно доверять не более, чем его мнимым воспоминаниям о собственном крещении в Никольском монастыре.

Соборный, Санкт-Петербург, 29июля/10 августа 1882 г., которые он описывает с сенсационными подробностями, вплоть до своей «кишечной реакции» на погружение. Конечно, на самом деле нас не просят верить, что эти

являются личными воспоминаниями, просто смесью семейной традиции с нормальным православным соблюдением. Тем не менее они обращают внимание на противоречие между тем, что, по словам Стравинского, он чувствовал о своем детстве, и тем, что он

на самом деле чувствовал об этом, если верить сохранившимся современным документам.

Значение

то, что Федор имел какое-то особое представление о музыкальной судьбе своего третьего сына (поскольку он, по-видимому, не пытался дать оперные имена для трех других), может показаться противоречащим более поздним воспоминаниям Стравинского.

о пренебрежении родителей к его музыкальному таланту. Но, как мы увидим, воспоминаниям композитора о своих семейных отношениях можно доверять не более, чем его мнимым воспоминаниям о собственном крещении в Никольском монастыре.

Соборный, Санкт-Петербург, 29июля/10 августа 1882 г., которые он описывает с сенсационными подробностями, вплоть до своей «кишечной реакции» на погружение. Конечно, на самом деле нас не просят верить, что эти

являются личными воспоминаниями, просто смесью семейной традиции с нормальным православным соблюдением. Тем не менее они обращают внимание на противоречие между тем, что, по словам Стравинского, он чувствовал о своем детстве, и тем, что он

на самом деле чувствовал об этом, если верить сохранившимся современным документам. «Именование и почитание избранного» Федора — как в «Весне священной» — может быть слишком символичным.

для реальной жизни, но тем не менее это была прелюдия к глубокому и богатому детству, которое Стравинский никогда не забывал и которое определяло его отношение как к миру, так и к искусству до конца его дней.

«Именование и почитание избранного» Федора — как в «Весне священной» — может быть слишком символичным.

для реальной жизни, но тем не менее это была прелюдия к глубокому и богатому детству, которое Стравинский никогда не забывал и которое определяло его отношение как к миру, так и к искусству до конца его дней.

Подобно всем событиям и сущностям, каждый ребенок — это нулевая точка, из которой и прошлое, и будущее исходят наружу. Но у Стравинского эффект был усилен войной, революцией и изгнанием, и чувство разрыва с прошлым у него особенно

острый. Он сам выразил это (скорее, чем какую-либо фактическую истину), когда сказал Крафту, что «настоящий ответ на ваши вопросы о моем детстве состоит в том, что это был период ожидания того момента, когда я смогу послать всех

и все, что с этим связано, к черту». Но кто именно был объектами этого странного и, несомненно, ретроспективного мессианского яда?

Но кто именно был объектами этого странного и, несомненно, ретроспективного мессианского яда?

Стравинские были в терминах поздней царской России приниженными дворянами или мелкими дворянами, хотя, если бы мы интерпретировали это в современных западных терминах, мы, вероятно, должны были бы описать их как буржуазию с хорошими связями или, возможно, урбанизированное дворянство.

Анна Кирилловна Стравинская, мать Игоря, явно происходила из помещичьего правящего класса России девятнадцатого века. Ее дед по материнской линии, Роман Федорович Фурман (1784-1851), был тайным советником.

(тайный советник) Николаю I и министру финансов в управляющем совете так называемого Царства Польского (фактически к этому времени являвшегося вотчиной Российской империи), а отец Романа Фурмана, первоначально агроном

из Саксонии, получил меньший, но тем не менее выдающийся чин надворного советника. Более того, мать Романа, Елизавета Энгель, принадлежала к другому чистокровному роду тайных советников,

в то время как его тетя Анна Энгель сама вышла замуж за аристократического рода Литке, и среди ее детей были два самых известных адмирала в новейшей русской истории, один из которых, кстати, был также прадедом

Сергея Дягилева.

Более того, мать Романа, Елизавета Энгель, принадлежала к другому чистокровному роду тайных советников,

в то время как его тетя Анна Энгель сама вышла замуж за аристократического рода Литке, и среди ее детей были два самых известных адмирала в новейшей русской истории, один из которых, кстати, был также прадедом

Сергея Дягилева.

У Анны Кирилловны Стравинской были не менее хорошие связи по отцовской линии. Ее отец, Кирилл Григорьевич Холодовский (1806-1855), хотя и не владел землей, был дворянином во втором или третьем поколении, достигшим, как и Фурман, высокого политического чина.

при Николае I: он стал статским советником, членом Совета тридцати, помощником министра государственных имуществ. Ко времени рождения младшей дочери в 1854 году Холодовский был почему-то жив

в Киеве. Анна была последней из четырех дочерей и единственной, не вышедшей замуж за помещика. Ее овдовевшая мать, Мария Романовна, кажется, действительно возражала против ее брака на этом основании, хотя молодость Анны (она

было всего девятнадцать на момент ее свадьбы в мае 1874 г. [OS]), и тот факт, что ее избранником был музыкант, также, несомненно, были факторами. Письма Федора того времени даже приходилось доставлять тайно через

отзывчивая тетка Холодовского. «Мне ужасно неприятно и даже несколько больно и огорчительно, — писал он из Одессы, — что Мамаша так огорчается, что прямо-таки худеет и болеет;

Я думал и думаю, что причина не в одной мысли разлучиться с тобой, милый мой, а в том, что она, может быть, вообще жалеет, что согласилась на наш брак; если так, то сейчас будет слишком больно

чтобы я увидел ее».

Анна была последней из четырех дочерей и единственной, не вышедшей замуж за помещика. Ее овдовевшая мать, Мария Романовна, кажется, действительно возражала против ее брака на этом основании, хотя молодость Анны (она

было всего девятнадцать на момент ее свадьбы в мае 1874 г. [OS]), и тот факт, что ее избранником был музыкант, также, несомненно, были факторами. Письма Федора того времени даже приходилось доставлять тайно через

отзывчивая тетка Холодовского. «Мне ужасно неприятно и даже несколько больно и огорчительно, — писал он из Одессы, — что Мамаша так огорчается, что прямо-таки худеет и болеет;

Я думал и думаю, что причина не в одной мысли разлучиться с тобой, милый мой, а в том, что она, может быть, вообще жалеет, что согласилась на наш брак; если так, то сейчас будет слишком больно

чтобы я увидел ее».

Несмотря на все неодобрение Марии Романовны, Федор мог указать на четвертование не менее впечатляющее, чем у его будущей жены, даже если в материальном отношении он имел гораздо меньше преимуществ. Семья Стравинских, как и имя, польская, что

следует подчеркнуть в связи с недавними и вполне понятными попытками киевских ученых объявить Стравинского украинцем казачьего происхождения. Так называемых Сулим-Стравинских точнее назвать «стравинскими».

Herbu Sulima», если принять на данный момент старое польское написание двух имен: то есть семья Стравинских с гербом Сулимы. Для наших целей это просто означает, что эта ветвь семьи Стравинских

заявлял о своем происхождении от более древнего — вероятно, немецкого — дома Сулимы. Стефан Стравинский проследил генеалогическое древо до конца шестнадцатого века, когда Стравинские занимали высокие государственные посты в королевстве.

где не было наследственных титулов и власть символизировалась почетными титулами, связанными с чисто церемониальными обязанностями. Например, был Стравинский Кастелан (кастелян) Минска и Витебска, и еще один Стравинский.

Семья Стравинских, как и имя, польская, что

следует подчеркнуть в связи с недавними и вполне понятными попытками киевских ученых объявить Стравинского украинцем казачьего происхождения. Так называемых Сулим-Стравинских точнее назвать «стравинскими».

Herbu Sulima», если принять на данный момент старое польское написание двух имен: то есть семья Стравинских с гербом Сулимы. Для наших целей это просто означает, что эта ветвь семьи Стравинских

заявлял о своем происхождении от более древнего — вероятно, немецкого — дома Сулимы. Стефан Стравинский проследил генеалогическое древо до конца шестнадцатого века, когда Стравинские занимали высокие государственные посты в королевстве.

где не было наследственных титулов и власть символизировалась почетными титулами, связанными с чисто церемониальными обязанностями. Например, был Стравинский Кастелан (кастелян) Минска и Витебска, и еще один Стравинский. Кастелан Брестский, впоследствии ставший воеводой, то есть губернатором, Минской губернии. Эти должности принесли с собой места в польском сенате и королевские лейтенанты; другими словами, их держатели

были церемониальными вельможами, как современные британские лорды-лейтенанты, и неизбежно они были крупными землевладельцами. Постепенно семейное состояние пошло на убыль. В следующем поколении (середина семнадцатого века) Стравинский был почетным

управления и магистратуры; некий Кшиштоф Стравинский был чешником Осмянским — виночерпием в Ошмянах, городке между Вильнюсом и Минском. Но это были в целом более провинциальные назначения, дающие чисто

местная власть. О прапрадеде Федора Станиславе Стравинском (женившемся в 1748 г.) мы знаем только то, что он унаследовал деревню Шокине в районе Стравы, но вместо того, чтобы оставить ее

его старший сын, продал его племяннику и, предположительно, потратил деньги.

Кастелан Брестский, впоследствии ставший воеводой, то есть губернатором, Минской губернии. Эти должности принесли с собой места в польском сенате и королевские лейтенанты; другими словами, их держатели

были церемониальными вельможами, как современные британские лорды-лейтенанты, и неизбежно они были крупными землевладельцами. Постепенно семейное состояние пошло на убыль. В следующем поколении (середина семнадцатого века) Стравинский был почетным

управления и магистратуры; некий Кшиштоф Стравинский был чешником Осмянским — виночерпием в Ошмянах, городке между Вильнюсом и Минском. Но это были в целом более провинциальные назначения, дающие чисто

местная власть. О прапрадеде Федора Станиславе Стравинском (женившемся в 1748 г.) мы знаем только то, что он унаследовал деревню Шокине в районе Стравы, но вместо того, чтобы оставить ее

его старший сын, продал его племяннику и, предположительно, потратил деньги. Всего через три поколения отец Федора Игнатий Игнатьевич (1809 г.-93), уже вовсе не фрихолдер, а арендатор и рабочий

управляющий имением и агроном в селе Новый Двор под Гомелем в юго-восточном углу современной Белоруссии, но находившейся тогда в Минской губернии царской России.

Всего через три поколения отец Федора Игнатий Игнатьевич (1809 г.-93), уже вовсе не фрихолдер, а арендатор и рабочий

управляющий имением и агроном в селе Новый Двор под Гомелем в юго-восточном углу современной Белоруссии, но находившейся тогда в Минской губернии царской России.

В то время как генеалогия изображает постепенный упадок в социальном и экономическом положении Шокини Стравинских (чтобы вернуться к транслитерированному русскому написанию), география обнаруживает параллельный дрейф на юго-восток, но всегда в пределах границ

древнее Великое княжество Литовское — восточная половина донаполеоновского царства Польского. Иными словами, территория Стравинского была, грубо говоря, современной Беларусью: то есть Белой Русскоязычной и

Православие, в отличие от поляков и католиков. Тем не менее, по словам композитора, отец Федора все-таки был католиком, а Федора крестили православным только потому, что его русская мать Александра Ивановна

Скороходова (1817-9). 8), был православным, а по имперскому российскому закону, действовавшему на бывших восточных польских территориях после раздела 1793 г., дети от смешанного брака должны были быть православными. Мы можем

добавить, умозрительно, что, женившись на дочери русского православного мелкого землевладельца на отдаленном юго-востоке этих территорий, Игнатий Стравинский женился намного ниже себя и своей родословной, но также и то, что в

превращая своих детей в русских, он открывал им новые горизонты и новую культуру. Несколько беспричинный успех Федора как оперного певца, возможно, был бы невозможен без его первой деклассации и деполонизации.

8), был православным, а по имперскому российскому закону, действовавшему на бывших восточных польских территориях после раздела 1793 г., дети от смешанного брака должны были быть православными. Мы можем

добавить, умозрительно, что, женившись на дочери русского православного мелкого землевладельца на отдаленном юго-востоке этих территорий, Игнатий Стравинский женился намного ниже себя и своей родословной, но также и то, что в

превращая своих детей в русских, он открывал им новые горизонты и новую культуру. Несколько беспричинный успех Федора как оперного певца, возможно, был бы невозможен без его первой деклассации и деполонизации.

Игнатий Игнатьевич, отец Федора, по-видимому, во всяком случае не любил ни свою православную жену, ни она его. По словам композитора, Игнатий был бабником; а по словам племянницы композитора Ксении, он был плохим бизнесменом и

неудача в управлении имением. Во всяком случае, пара рассталась и вскоре развелась. Возможно, это было еще в 1840-х годах, поскольку Федор Стравинский, родившийся в 1843 году, воспитывался в доме своей материнской

дедушка в Брагине и позже вспоминал, как сидел в окне этого дома со своей няней, наблюдая, как казаки едут домой с венгерской войны 1848-49 гг.. Игнатий уехал в Полтаву, на Украину, где снова

быть может, потерпел неудачу как управляющий имением, так как закончил свою долгую жизнь в Тифлисе, в доме дочери Ольги Димчевской.

Во всяком случае, пара рассталась и вскоре развелась. Возможно, это было еще в 1840-х годах, поскольку Федор Стравинский, родившийся в 1843 году, воспитывался в доме своей материнской

дедушка в Брагине и позже вспоминал, как сидел в окне этого дома со своей няней, наблюдая, как казаки едут домой с венгерской войны 1848-49 гг.. Игнатий уехал в Полтаву, на Украину, где снова

быть может, потерпел неудачу как управляющий имением, так как закончил свою долгую жизнь в Тифлисе, в доме дочери Ольги Димчевской.

В этом рассказе о происхождении Федора есть странная сноска. Дед по материнской линии, Иван Иванович Скороходов (1767-1879), есть не кто иной, как «старый господин» из «Диалогов» Стравинского, умерший в возрасте 111 лет» как

в результате падения, когда он пытался перелезть через садовую ограду по дороге на свидание». Эта неотразимая картина и слишком хороша, и слишком явно апокрифична, чтобы ее можно было отрицать. Но Скороходов, кажется, был

не донжуан, как его зять, а милый старик, который дал кров своей дочери и ее детям и все еще беспокоился о благополучии своих внуков после того, как они поженились. Нежное, незамысловатое письмо

переживает от него Федору Стравинскому, среди прочего поздравляя сына Федора Романа с его двухлетием. Страшно подумать, что если бы Роман был Игорем или если бы Скороходов пережил три

больше лет композитор и прадед протянули бы между ними два века непрерывной жизни.

Эта неотразимая картина и слишком хороша, и слишком явно апокрифична, чтобы ее можно было отрицать. Но Скороходов, кажется, был

не донжуан, как его зять, а милый старик, который дал кров своей дочери и ее детям и все еще беспокоился о благополучии своих внуков после того, как они поженились. Нежное, незамысловатое письмо

переживает от него Федору Стравинскому, среди прочего поздравляя сына Федора Романа с его двухлетием. Страшно подумать, что если бы Роман был Игорем или если бы Скороходов пережил три

больше лет композитор и прадед протянули бы между ними два века непрерывной жизни.

(C) Стивен Уолш, 1999 г. Все права защищены. ISBN: 0-679-41484-3

Благоверный великий князь Игорь Киевский и Черниговский

Святой князь Игорь Черниговский: Середина XII века была тяжким временем непрекращающихся междоусобиц за Киевское княжество между двумя княжескими фракциями: Олеговичами и Мстиславичами. Все они были близкими родственниками, все были правнуками Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца, святого Мстислава Великого (память 15 апреля), сына Владимира Мономаха (откуда и другое их название: «Мономашичи»). Олеговичи назывались по имени Олега Святославича (+ 1115), прозванного «Гориславичем» из-за его горькой [«запекшейся»] судьбы. Олег Гориславич был сыном киевского князя Святослава (+ 1076), участвовавшего в перенесении мощей святых страстотерпцев Бориса и Глеба в 1072 году (память 2 мая). Святослав был владельцем двух самых замечательных богословских сборников того времени — «Святославского Изборника [избраний святых отцов] 1073 года» и «Изборника 1076 года».

Все они были близкими родственниками, все были правнуками Ярослава Мудрого. Мстиславичи назывались по имени своего отца, святого Мстислава Великого (память 15 апреля), сына Владимира Мономаха (откуда и другое их название: «Мономашичи»). Олеговичи назывались по имени Олега Святославича (+ 1115), прозванного «Гориславичем» из-за его горькой [«запекшейся»] судьбы. Олег Гориславич был сыном киевского князя Святослава (+ 1076), участвовавшего в перенесении мощей святых страстотерпцев Бориса и Глеба в 1072 году (память 2 мая). Святослав был владельцем двух самых замечательных богословских сборников того времени — «Святославского Изборника [избраний святых отцов] 1073 года» и «Изборника 1076 года».

В некоторых старых Месясловах [Минеях] сам князь Святослав почитался угодником Божиим, но особенно прославлялись два его внука: святой Николай Святоша (память 14 октября) и двоюродный брат Николая, святой мученик князь Игорь Олегович, сын Олега Гориславича.

Святитель Николай Святоша и Святитель Игорь Олегович представляют два разных пути христианской святости в Древней Руси. Святитель Николай оставил мир и свои княжеские обязанности, чтобы стать простым монахом. Он умер мирно, после почти сорока лет пребывания в монастыре. Святой Игорь, волею Божией вовлеченный в борьбу за Киевское княжество, своим мученичеством изгладит грех княжеской междоусобицы.

Святитель Николай оставил мир и свои княжеские обязанности, чтобы стать простым монахом. Он умер мирно, после почти сорока лет пребывания в монастыре. Святой Игорь, волею Божией вовлеченный в борьбу за Киевское княжество, своим мученичеством изгладит грех княжеской междоусобицы.

В 1138 году Великое княжество Киевское принял старший брат Игоря Всеволод Олегович (прадед святого Михаила Черниговского). Хотя его правление продлилось всего несколько лет и было наполнено постоянными войнами, князь Всеволод считал Киев своим владением по завещанию [взгляд, отчасти противоречащий сложной «удельной» системе, меняющей князей по старшинству], и он решил завещать его в наследство своему брату Игорю. Для этого он привел в пример князя Владимира Мономаха и сказал, как бы умышленно провоцируя Мономашичей: «Владимир назначил Мстислава, сына своего, следовать за ним в Киев, а Мстислав назначил брата своего Ярополка. «И сим заявляю, что, если Бог возьмет меня, я отдам Киев брату моему Игорю».

Надменные слова Всеволода, которого не любили киевляне, стали поводом для разжигания вражды против его брата Игоря и всех Олеговичей. «Не хотим, чтобы он наследовал», — постановил Киевский собор. Злоба и высокомерие князя спровоцировали недоброжелательность и высокомерие киевлян. Святой Игорь, против воли втянутый в самый центр событий, стал невинной жертвой нарастающей ненависти.

«Не хотим, чтобы он наследовал», — постановил Киевский собор. Злоба и высокомерие князя спровоцировали недоброжелательность и высокомерие киевлян. Святой Игорь, против воли втянутый в самый центр событий, стал невинной жертвой нарастающей ненависти.

1 августа 1146 года умер князь Всеволод, и киевляне целовали крест, приняв Игоря своим новым князем. Игорь приложился к кресту и пообещал, что будет справедливо править киевлянами и защищать их. Но киевские дворяне нарушили свою клятву верности, когда целовали крест, и немедленно пригласили Мстиславичей в Киев с их войсками. Под Киевом бушевал бой между войсками князя Игоря и войсками Изяслава Мстиславича. В очередной раз нарушив присягу, киевские войска во время битвы перешли на сторону Изяслава. Четыре дня Игорь Олегович скрывался в болотах около Киева. Потом его взяли в плен, отвезли в Киев и посадили в «блокгауз». Это было 13 августа. Его княжеское правление продлилось всего две недели.

Чтобы освободить заключенного из «блокгауза» — сырого бревенчатого дома без окон и дверей, необходимо было «вырубить» его оттуда. Многострадальный Игорь тяжело заболел, и думали, что он умрет. В этих условиях враги князя решили «вырубить» его из темницы и постричь в схиму в Феодоров монастырь. С помощью Божией князь выздоровел. Будучи монахом в монастыре, он проводил время в слезах и молитвах.

Многострадальный Игорь тяжело заболел, и думали, что он умрет. В этих условиях враги князя решили «вырубить» его из темницы и постричь в схиму в Феодоров монастырь. С помощью Божией князь выздоровел. Будучи монахом в монастыре, он проводил время в слезах и молитвах.

Продолжалась борьба за Киев. Подстрекаемая гордыней и слепой ненавистью, ни одна из сторон не хотела уступать. Решив уничтожить род Олеговичей и всех его князей, Киевский собор в следующем году решил убить князя-монаха.

Митрополит и духовенство попытались их образумить и остановить. Правящий в Киеве князь Изяслав Мстиславич и в особенности его брат Владимир пытались предотвратить это бессмысленное кровопролитие и спасти святого мученика, но сами были в опасности от злобной толпы.

Толпа ворвалась в храм во время Святой Литургии, схватила Игоря, молившегося перед иконой Божией Матери, и вытащила его, чтобы убить. Князь Владимир остановил толпу у ворот монастыря. Игорь сказал ему: «Брат, ты меня покинешь?» Владимир спрыгнул с коня, желая помочь, и накрыл его своим княжеским плащом, говоря киевлянам: «Братья, не убивайте!» По свидетельству Летописи, «Владимир привел Игоря во дворец матери своей, и устремились они на Владимира».