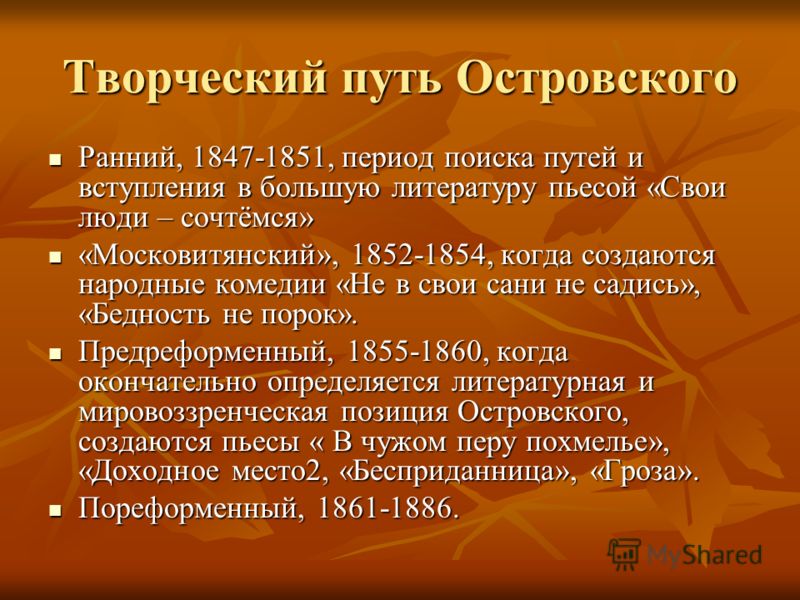

Творческий путь Островского А.Н.

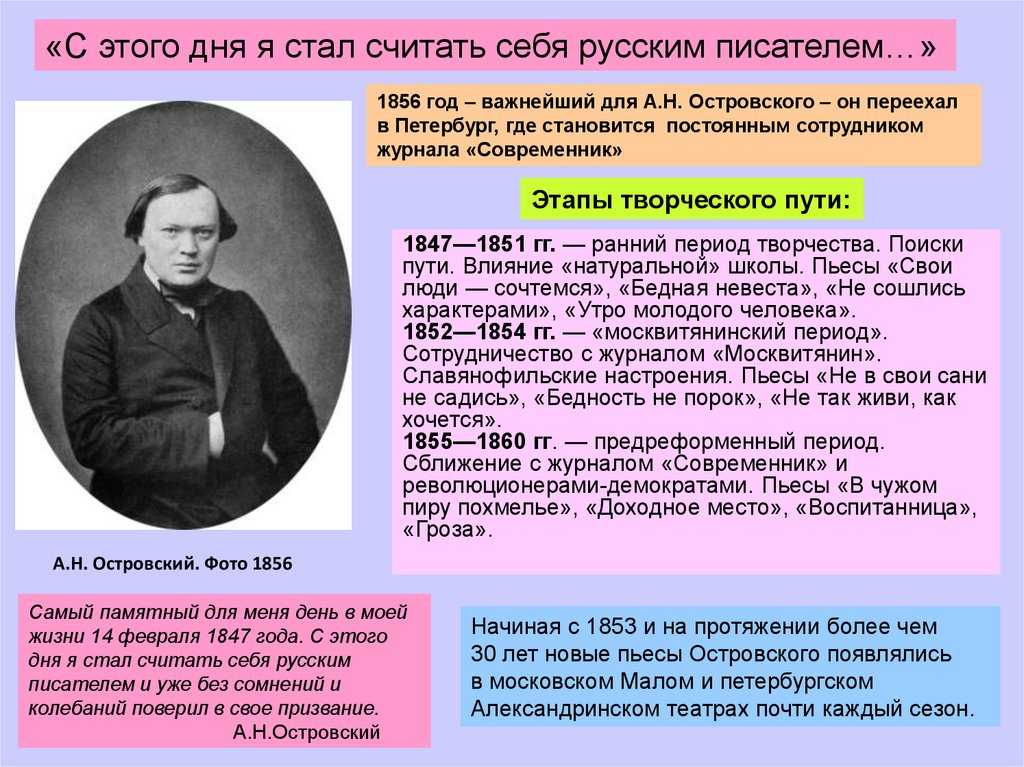

В творческом пути Островского выделяются следующие периоды:

• ранний, 1847—1851, период поиска путей и вступления в большую литературу пьесой “Свои люди — сочтемся!”;

• “москвитянинский”, 1852—1854, когда создаются народные комедии “Не в свои сани не садись”, “Бедность не порок”;

• предреформенный, 1855—1860, когда окончательно определяется самостоятельная литературная и мировоззренческая позиция Островского, создаются пьесы “В чужом пиру похмелье”, “Доходное место”, “Воспитанница”, “Гроза”;

• пореформенный, 1861—1886.

Уже в комедии “Свои люди — сочтемся!” складываются основные черты поэтики театра Островского: сосредоточенность на нравственной проблематике, через которую анализируются и социальные стороны жизни; вытекающее отсюда абсолютное преобладание семейно-бытовых конфликтов; подчиненность ярких бытописательных элементов задаче изображения характеров и формирующих их обстоятельств.

В следующий период Островский обращается к поискам положительных начал. Как и друзья по “молодой редакции” “Москвитянина”, идеалы народной нравственности он видит в патриархальных формах национальной жизни. Но и в этот период Островский показывает, что идиллия патриархальной семьи чревата драмой. В пьесе “Бедность не порок” социальная конфликтность в семье Торцовых доведена до высокого напряжения. Поэтический мир народной культуры и нравственности, созданный Островским, противостоит самодурству, но он уязвим перед лицом современной “цивилизации”. Защитить его оказывается в состоянии лишь Любим Торцов, “выломившийся” из патриархального быта, обретший горький жизненный опыт за его пределами и потому сумевший активно вмешаться в ход событий, направив их к счастливой развязке.

Новый этап пути Островского, вызванный общим подъемом антикрепостнических настроений после поражения в Крымской войне и смерти Николая I, начинается пьесой “В чужом пиру похмелье”, где создан классический образ самодура Тита Титыча Брускова, ставший нарицательным. В этот период Островский, обращаясь к традиционным темам русской литературы, разрабатывает их совершенно оригинально. В “Доходном месте” он не только обличает лихоимство чиновников, но и вскрывает глубокие социальные и исторические корни чиновничьей философии (образ Юсова), иллюзорность надежд на новое поколение образованных чиновников, которых сама жизнь неумолимо толкает к компромиссу (Жадов). В “Воспитаннице” Островский рисует жизнь помещичьей усадьбы без малейшего лиризма, столь обычного у писателей-дворян при изображении поместного быта. Высшим достижением этого периода стала “Гроза”.

В этот период Островский, обращаясь к традиционным темам русской литературы, разрабатывает их совершенно оригинально. В “Доходном месте” он не только обличает лихоимство чиновников, но и вскрывает глубокие социальные и исторические корни чиновничьей философии (образ Юсова), иллюзорность надежд на новое поколение образованных чиновников, которых сама жизнь неумолимо толкает к компромиссу (Жадов). В “Воспитаннице” Островский рисует жизнь помещичьей усадьбы без малейшего лиризма, столь обычного у писателей-дворян при изображении поместного быта. Высшим достижением этого периода стала “Гроза”.

В пореформенный период продолжает расширяться тематический и жанровый диапазон драматургии Островского: от исторических событий и частной жизни XVII в. (хроники, “Воевода”) до самой острой злободневности; от жителей захолустья, бедных мещанских окраин (“Не было ни гроша, да вдруг алтын”, “Поздняя любовь”) до современных “цивилизованных” предпринимателей (“Последняя жертва”, “Невольницы”, “Бесприданница”), от растревоженных реформами дворянских гостиных (“На всякого мудреца довольно простоты”) до лесной дороги, на которой встречаются актеры Счастливцев и Несчастливцев (“Лес”).

У раннего Островского нет характерного для большинства русских классиков героя-интеллигента, дворянского “лишнего человека”. Обращение к этому типу в конце 60-х гг. приводит к созданию своеобразного сатирического цикла: “На всякого мудреца довольно простоты”, “Бешеные деньги”, “Лес”, позже — “Волки и овцы”.

Вызванный реформами подъем чувства личности, захвативший достаточно широкие слои населения, дает материал для создания жанра драмы. Формирование этого жанра требовало поиска героя, который был бы способен вступить в драматическую борьбу и вызывал бы сочувствие зрителя, имея достойную цель. У Островского, не увидевшего таких героев в пореформенной реальности, центром драматического действия становится женщина. Это, естественно, переносит акцент с действия в собственном смысле на чувства персонажей и создает условия для развития именно психологической драмы (“Бесприданница”, “Последняя жертва”, “Таланты и поклонники”, “Без вины виноватые”).

А.Н. Островский- биография | Материал по литературе (8 класс):

Александр Островский

1823-1886

Роль и место в литературе

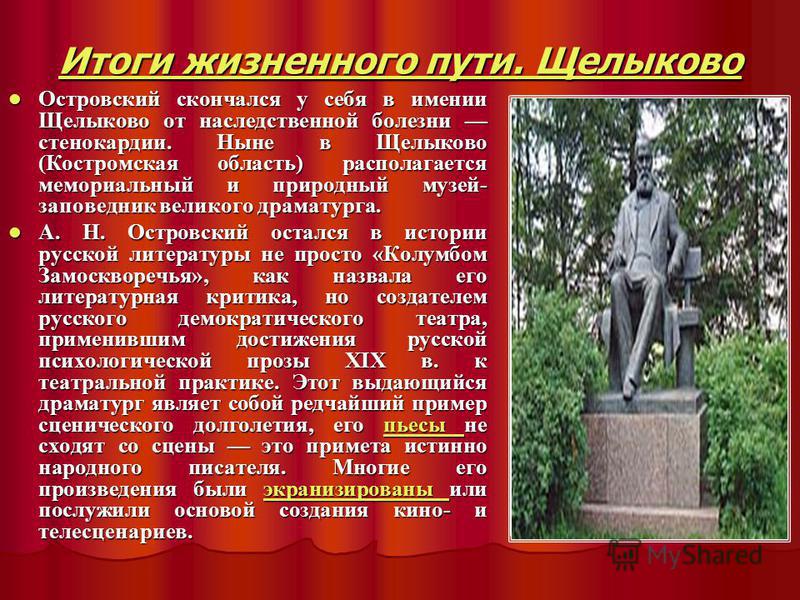

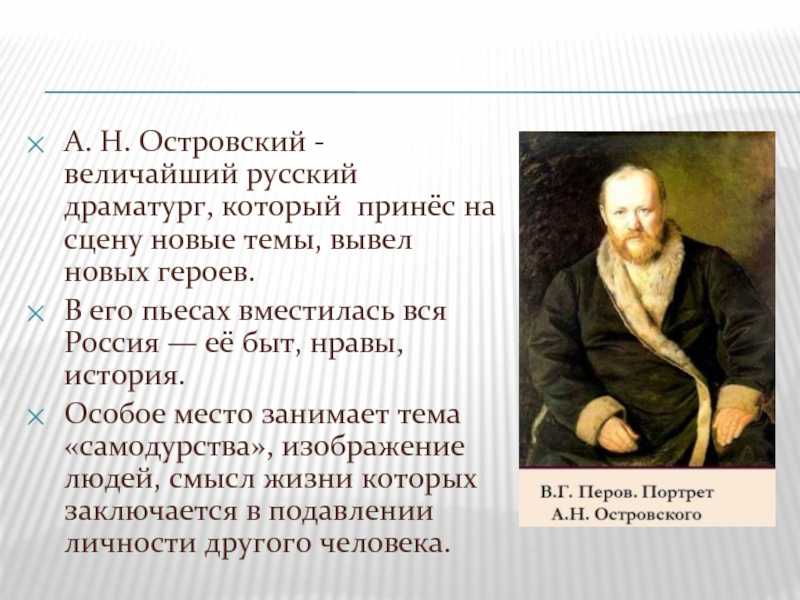

Александр Николаевич Островский – самобытный русский писатель и драматург XIX столетия. Его считают отцом современного театра в России. Островский был членом Академии наук в Петербурге, получил премию Уварова.

Его считают отцом современного театра в России. Островский был членом Академии наук в Петербурге, получил премию Уварова.

Происхождение и первые годы жизни

Появился на свет Александр Островский в 1823 году в Российской империи (Москва). Детские годы прошли в купеческом обществе.

Отец – Николай Федорович Островский, сын священника, выпускник Костромской семинарии. Работал судебным стряпчим, обеспечивал семью. Сумел добиться высокого чина и получить дворянство.

Мать – Любовь Ивановна Островская (в девичестве Саввина), дочь пономаря. Не стало ее, когда будущему писателю было всего 8 лет.

Николай Федорович много работал и благодаря его усилиям семья жила хорошо. Он женился во второй раз на баронессе Эмили фон Тессин, которая была дочерью шведского аристократа. Мачеха оказалась заботливой и дети Николая Федоровича ее приняли.

Детство писателя в основном проходило в центре Замоскворечья.

Образование

Первое образование Островский получил дома. Отец владел огромной библиотекой, к которой имел доступ юный Александр. По велению отца, в 1835 году будущий писатель идет учиться в гимназию, а потом поступает в Московский университет, чтобы стать юристом. Но учебу он так и не заканчивает, потому что находит настоящее призвание – театр. В качестве компромисса, Островский согласился работать писарем в суде. Занимался он этим делом до 1851 года.

По велению отца, в 1835 году будущий писатель идет учиться в гимназию, а потом поступает в Московский университет, чтобы стать юристом. Но учебу он так и не заканчивает, потому что находит настоящее призвание – театр. В качестве компромисса, Островский согласился работать писарем в суде. Занимался он этим делом до 1851 года.

Творчество

Склонность к литературной деятельности Островский почувствовал рано, еще когда только осваивал библиотеку отца в детстве.

Творческий путь писатель начал с публикации короткой пьесы «Картина семейной жизни», которую восторженно приняли. По мнению профессора Шевырева, молодой Островский – светило русской драматургии. Его талант по достоинству оценили и другие деятели, такие как Гоголь и Гончаров.

Главная задача, которую ставил перед собой драматург – это правдивое изображение народа в сочинениях.

Начиная с 1856 года, Островский числится редактором популярного журнала «Современник».

В 1863 году драматург получает премию Уварова.

Важные произведения

«Свои люди – сочтемся!» – произведение, с которого началась слава писателя. Оно было создано в 1849 году.

Главными достижениями автора являются такие его работы: «Гроза», «Бесприданница» и «Снегурочка». Пьеса «Бесприданница» – это многогранная драма, в которой писатель необычно описывает характеры, точно передает чувства главных действующих лиц. «Гроза» – это реалистическая пьеса, построенная на конфликте старых порядков и новой жизни. В 1873 году вышла трогательная пьеса «Снегурочка». В ее основе лежит народная русская сказка, но талант писателя сделал пьесу самобытной.

В биографии Александра Островского почетное место занимает театральное дело. Островский основал Артистический кружок в 1866 году, благодаря которому появилось много талантливых людей в театральном кругу.

Вместе с Артистическим кружком он значительно реформировал, развил русский театр.

Дом Островского часто посещали известные люди, среди которых И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, Иван Тургенев, А. Ф. Писемский, Фёдор Достоевский, П. М. Садовский, Михаил Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Пётр Чайковский, М. Н. Ермолова и другие.

Григорович, Иван Тургенев, А. Ф. Писемский, Фёдор Достоевский, П. М. Садовский, Михаил Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Пётр Чайковский, М. Н. Ермолова и другие.

В краткой биографии Островского стоит обязательно упомянуть о появлении в 1874 году Общества русских драматических писателей и оперных композиторов, где Островский был председателем. Своими нововведениями он добился улучшения жизни актеров театра. С 1885 года Островский возглавлял театральное училище и был заведующим репертуаром театров Москвы.

Последние годы

В последнее время Александр Островский жил в бедности, к тому же обострились болезни. Но писатель продолжал усердно работать, что истощало его организм. Драматург мечтал, что школа театра возродится. Не стало писателя 14 июня 1886 года.

Интересные факты

- Островский был полиглотом: знал много европейских языков.

- Литературная деятельность писателя длилась около 40 лет.

- Александр Островский – отец современного театрального искусства.

- Писатель с любовью относился к своим работам и сильно обижался на критику.

Биография

Петр Ильич Чайковский

1840 — 1893

«Наша любовь к Чайковскому из века в век и из поколения в поколение делает его великолепную музыку вечной».

Дмитрий Шостакович

Художественное наследие Петра Ильича Чайковского стало неоспоримым атрибутом современной жизни. Его музыка, тесно связанная с народными мелодиями, со всеми жанрами и стилем жизни его эпохи, поистине интернациональна и не утрачена временем. Он признан во всем мире и как символ национальной музыки России, и как пример универсальности самого главного в мыслях и чувствах человечества, воплощенного в музыке в яркой и доступной каждому форме.

Произведения Чайковского охватывают практически все музыкальные формы, с акцентом на самые крупные и выразительные оперы и симфонии. В них наиболее полное и яркое изображение внутреннего мира художника, так как они концентрируются на замысловатых волнениях души, раскрывающихся в резких драматических противостояниях. И в то же время одно из главных его отличий — лиризм, выраженный через мелодическую красоту, вызывающую немедленный отклик у слушателя.

И в то же время одно из главных его отличий — лиризм, выраженный через мелодическую красоту, вызывающую немедленный отклик у слушателя.

«Всем сердцем я надеюсь, что моя музыка сможет распространиться так далеко, что будет больше тех, кто любит ее и находит в ней утешение и ободрение».

Невозможно улучшить эти слова Петра Ильича Чайковского, чтобы объяснить смысл его искусства, заключающегося в том, чтобы говорить «истинно, честно и просто» о том, что составляет суть жизни для любого человека.

Мечта Чайковского сбылась – мы все больше и больше находим в его музыке «утешение и ободрение». Столетие со дня рождения композитора в 1940 году отмечалось как национальный праздник. Именно тогда его именем были названы Московская консерватория и Концертный зал Московской филармонии. Спустя еще 18 лет в столице прошел первый Международный конкурс имени Чайковского, ставший еще одним ярким свидетельством высокого уважения в мире к этому великому русскому композитору.

Неудивительно, что именно сейчас произошло знаменательное совпадение: рубеж XV Конкурса приходится на 175-летие со дня рождения Чайковского. В дни весенних праздников в Москве, Санкт-Петербурге, Клине, Воткинске и других городах Конкурс выполнит свою миссию – стать не только кульминацией юбилейного дня рождения, но и войти в историю как неординарное художественное событие, раскрывающее мира новые звезды классического исполнительского мастерства.

Музей Чайковского в Воткинске, 1940 г.

Почтовая марка СССР, 1958 г.

«Все, что мне дорого, находится в Петербурге…»

Санкт-Петербург сформировал Чайковского как человека и как музыканта. К концу его жизни город смирил свою имперскую гордость перед этим гениальным человеком. Это можно объяснить покровительством Александра III, повлиявшим на то, что происходило на сцене Императорского Мариинского театра.

Именно здесь состоялись премьеры «Спящей красавицы» и «Пиковой дамы», а также оперно-балетного дубля «Иоланта» и «Щелкунчик», поставленного в честь кронпринца.

Впрочем, было много менее гламурных, но не менее значимых событий — вплоть до малопонятной премьеры Шестой симфонии.

Родители Чайковского привезли его в 1850 году из далекого Воткинска в Петербург, когда ему было восемь лет, и детство мальчика было бы вполне обычным, если бы не одиночество, которое он пережил, когда он был разлучен с родителями, чтобы провести свой первый два года в Императорской школе правоведения. В своей книге «Чайковский. Одинокая жизнь» Нина Берберова дает умозрительный рассказ о душераздирающем прощании мальчика с матерью, который был использован в столь многих биографиях и фильмах о Чайковском, что затмил другой факт: счастливое воссоединение, которое произошло позже. Его родители действительно приехали и поселились в Петербурге в 1852 году. В Косом переулке, на углу реки Фонтанки, напротив школы, стояла квартира тетушки Чайковского по материнской линии, Екатерины Алексеевой. Чайковский вспомнил, как его мать часто приходила туда и ждала у окна, выходящего на Косой переулок, а он прокрадывался в свою спальню в школе, чтобы наблюдать за ней из окна. Через два года, в июне 1854 года, от холеры умерла мать Чайковского.

Через два года, в июне 1854 года, от холеры умерла мать Чайковского.

Семья Чайковских в 1848 году

(Петр Ильич крайний слева)

Петр Ильич Чайковский в молодости

Из школы правоведения, которую Чайковский окончил в 1859 году, его путь пролегал через улицы, пересекающие Васильевский Остров, к домам своих родственников, к Невскому проспекту и Александринскому театру. В дальнейшем, когда он учился в бесплатной музыкальной школе и консерватории, находившихся во флигеле демидовского особняка на углу Демидовского переулка и реки Мойки, его вечерняя дорожка привела в Лештуков переулок, где жили его отец и братья, а может быть, в ложу оперы, где он видел премьеру серовской «Юдифи», или в Михайловский зал на концерт Русского музыкального общества. В эти годы будущий композитор впитывал в себя те настроения и формы, которые впоследствии проявятся как в самых лирических его произведениях («Увертюра-фантазия о Ромео и Джульетте» и «Евгений Онегин»), так и в самых трагических («Пиковая дама» и «Патетическая». Симфония № 6).

Симфония № 6).

Осенью 1861 года, после своего первого заграничного путешествия, Чайковский писал сестре:

«Вы не поверите, как глубоко я был счастлив, вернувшись в Петербург! Признаюсь, у меня очень слабое место в сердце к российской столице. Что я могу сделать? Это слишком большая часть меня. Все, что мне дорого, находится в Петербурге, и вне его для меня положительно нет жизни».

Эти слова часто принимают за чистую монету. Известный хореограф Джордж Баланчин сказал:

«Суть его музыки показывает, что Чайковский был петербуржцем, как были петербуржцами Пушкин и Стравинский».

Однако преданность Чайковского Петербургу была лишь частью истории. Для «подлинных» петербуржцев, вроде так называемой «Могучей кучки» русских композиторов, Чайковский всегда был москвичом. В конце 1850-х – начале 1860-х годов военный инженер Кюи, провинциальный вундеркинд Балакирев, химик и врач Бородин, чиновник Мусоргский и будущий морской офицер Римский-Корсаков случайно, но почти неизбежно сошлись под рубрикой «Новой Русская школа», как окрестил ее Стасов, столичный интеллигентный старейшина. Они никогда не связывались с Чайковским, который попал в орбиту Антона Рубинштейна, звезды музыкальной жизни Петербурга и основателя первой консерватории в России. Чайковского с его замкнутостью и увлеченностью музыкой привлекала страсть Рубинштейна к общественным работам и миссионерские амбиции.

Они никогда не связывались с Чайковским, который попал в орбиту Антона Рубинштейна, звезды музыкальной жизни Петербурга и основателя первой консерватории в России. Чайковского с его замкнутостью и увлеченностью музыкой привлекала страсть Рубинштейна к общественным работам и миссионерские амбиции.

Москва — город Чайковский

Энциклопедические знания Рубинштейна-музыканта шли рука об руку с ограниченностью Рубинштейна-педагога. Его размышления о Моцарте («Да! Божественное творчество, пронизанное светом!») чередовались с дидактическими лекциями о Гайдне («Я слышу, как он говорит на венгерском сленге.»). Увертюра «Буря» 1864 года, в которой Чайковский использовал запрещенные в студенческих сочинениях инструменты — арфу, английский рожок, тубу и цимбалы, — привела Рубинштейна в состояние возмущения. А когда излишне озабоченный студент не явился на свой выпускной концерт, Рубинштейн чуть не лишил его диплома. Но были и моменты истинного восхищения, как, например, в случае с 200 контрапунктными вариациями, которые Чайковский однажды принес в качестве домашнего задания. А главное, была рекомендация к брату Николаю Рубинштейну, благодаря которой Чайковский получил место профессора только что открывшейся Московской консерватории.

А главное, была рекомендация к брату Николаю Рубинштейну, благодаря которой Чайковский получил место профессора только что открывшейся Московской консерватории.

Вслед за европейской архитектурой Петербурга, математически выровненными улицами, декоративным излишеством и четкими правилами как «застывшей», так и «размороженной» музыки, Москва вошла в жизнь Чайковского как город, отступивший от правил.

В водовороте московской жизни он испытал блестящие открытия, глубоко привязался и приобрел верных последователей.

Были и опасные оплошности, проистекавшие из иллюзий искусства, вроде опрометчивой женитьбы на Антонине Милюковой. Тем не менее Москва стала городом, где Чайковский пришел в себя.

Работа в Московской консерватории успокаивала и воспитывала в нем художника и критика, склонного к страстному самовыражению и доверию к себе. Возьмем хотя бы его упрямую реплику Николаю Рубинштейну, который назвал свой Первый фортепианный концерт слишком сложным и неудобным для пианиста. «Концерт печатается, — сказал Чайковский, — в нынешнем виде». Передумать пришлось Рубинштейну.Четыре года спустя он с большим успехом исполнил концерт.Петербургская премьера произведения состоялась 1 ноября 1875 года в симфоническом исполнении Русского музыкального общества.Профессор Густав Кросс был солистом, дирижировал Эдуард Направник.0003

«Концерт печатается, — сказал Чайковский, — в нынешнем виде». Передумать пришлось Рубинштейну.Четыре года спустя он с большим успехом исполнил концерт.Петербургская премьера произведения состоялась 1 ноября 1875 года в симфоническом исполнении Русского музыкального общества.Профессор Густав Кросс был солистом, дирижировал Эдуард Направник.0003

Самым дальновидным слушателем в зале оказался восемнадцатилетний москвич по имени Сергей Танеев, который сообщил в письме своим друзьям: «Приветствую всех вас с появлением первого русского фортепианного концерта; это написал Петр Ильич».

Чайковский не мог сочинять в Петербурге, но за двенадцать лет своего «творческого приюта» в Москве он создал множество партитур. В 1872-1873 годах в доме на Кудринской площади (ныне Дом культуры Чайковского) он работал над Второй симфонией, симфонической фантазией «Гроза», музыкой к пьесе Александра Островского «Снегурочка» и рядом других произведений. композиции.

Первая симфония, оперы «Воевода», «Вакула-кузнец», «Евгений Онегин», а также эскизы к Четвертой симфонии написаны в Москве.

В ближайшее окружение Чайковского входили Николай Рубинштейн, критик Николай Кашкин, виолончелист и сотрудник консерватории Константин Альбрехт, музыкальный издатель Петр Юргенсон и молодой пианист и композитор Сергей Танеев. Помимо них, в его более широкий круг входили Александр Островский, Лев Толстой и артисты Малого и Большого театров. Одному из них, впервые сыгравшему роль Евгения Онегина, Чайковский подарил свою фотографию с трогательной надписью: «Павелу Акинфиевичу Хохлову от восхищенного субъекта этого портрета». 18 марта 1958, в день открытия Первого Международного конкурса Чайковского, этот портрет был напечатан в газете «Советская культура».

Музыкальные идеи пришли к Чайковскому в Москве «со свежей силой духовного откровения». Его музыка теперь приобретала многогранные, яркие и завораживающие формы под влиянием сиюминутных впечатлений. Петербургский издатель Бернар заказал цикл «Четыре времени года» для фортепиано ежемесячными выпусками в журнале «Писатель сказок». Это был классический рекламный ход того времени, требовавший не вдохновения, а пунктуальности, но одной пунктуальностью композитор не ограничился. Примерно в то же время Чайковский начал работу над «Евгением Онегиным», начав со «Сцены письма» Татьяны (которую он назвал «Татьяна и ее няня»), хотя сам Чайковский сомневался в успехе «лирических сцен», как он называл Евгения Онегина. Однако в его сомнениях была странная смесь скромности и самоуверенности:

Это был классический рекламный ход того времени, требовавший не вдохновения, а пунктуальности, но одной пунктуальностью композитор не ограничился. Примерно в то же время Чайковский начал работу над «Евгением Онегиным», начав со «Сцены письма» Татьяны (которую он назвал «Татьяна и ее няня»), хотя сам Чайковский сомневался в успехе «лирических сцен», как он называл Евгения Онегина. Однако в его сомнениях была странная смесь скромности и самоуверенности:

«Хорошо я пишу или плохо, — сказал он, — одно несомненно: то, что я пишу, исходит из неоспоримого внутреннего убеждения».

Искренность, которую Чайковский вложил в свою музыку, поразительна.Сегодня это воспринимается как вызов эстетическим нормам.Однако именно эта откровенность сблизила Надежду фон Мекк, вдову железнодорожного магната, и Чайковского. Их переписка продолжалась четырнадцать лет, и роль фон Мекк в жизни Чайковского как его покровителя общеизвестна.Заступничество Надежды фон Мекк за композитора было благотворно для жизни и творчества композитора, но в конечном итоге разорвало связи Чайковского с Москвой.

Самостоятельный художник

В последние годы жизни композитор не был привязан ни к Петербургу, ни к Москве. «Смена обстановки» стала одним из важных условий его творчества. Из гор Швейцарии Чайковского потянуло на равнины Италии, потом обратно в Россию и снова за границу. Его руководящим принципом стало постоянное бодрление от новых пейзажей и эмоций. Но почти сам того не зная, Чайковский привязывался и к подмосковным хуторам Майданово и Фроловское. Еще в 1891 после короткой поездки в Санкт-Петербург композитор признался своей двоюродной сестре Анне Мерклинг, что

«Было так приятно находиться в городе, в котором не надо было бывать или в котором побывала душа и где можно было турист, иностранец, вольно прогуливающийся по путям и переулкам «Пальмиры северной» [так называли Петербург], которая, впрочем, летом на удивление хороша».

К этому времени Чайковский уже был всемирно известен. Он возглавил московское отделение Русского музыкального общества, а Сергей Танеев (прозванный «музыкальной совестью России») по его рекомендации был назначен директором Московской консерватории. Положение Чайковского в Санкт-Петербурге проявилось в императорской стипендии, которую лоббировал директор императорских театров Иван Всеволожский, и в регулярных оперных и балетных премьерах в Мариинском театре.

Положение Чайковского в Санкт-Петербурге проявилось в императорской стипендии, которую лоббировал директор императорских театров Иван Всеволожский, и в регулярных оперных и балетных премьерах в Мариинском театре.

«Было так, что я был вынужден умолять, умолять и делать невыносимые визиты к театральным болтунам, чтобы посмотреть, будет ли принята и исполнена опера. Теперь без всякого аванса от меня обе дирекции, петербургская и московская, требуют моих опер с непостижимой срочностью».

Визиты Чайковского в город на Неве стали короче и более частными. В начале 1892 года он поселился в восьмидесяти километрах к северо-западу от Москвы на окраине Клина, где снял дом у местного поверенного. Замысел композитора приобрести жилище после его смерти осуществил его брат Модест. Сейчас в нем находится Государственный музей Дома Чайковского в Клину.

«Если Бог продлит мне жизнь, я мечтаю четыре месяца в году жить в меблированной квартире в Петербурге, а остальное время в своем маленьком доме в Клину», — писал Чайковский близкой родственнице.

Он прожил всего семнадцать месяцев после написания этих строк.Чайковский умер 25 октября 1893 года в квартире своего брата Модеста в Петербурге на углу Малой Морской и Гороховой улиц напротив бывшего особняка Натальи Голицыной, бывшей реальный прототип графини в пушкинской «Пиковой даме» Несколькими днями раньше, 16 октября, он дирижировал первым исполнением Шестой симфонии, о которой критик Владимир Стасов писал: «Это не что иное, как ужасающий крик». отчаяния и безнадежности, как будто мелодии говорили: «Зачем я прожил эту жизнь?»

Дом, где жил Чайковский в Санкт-Петербурге

Мемориальная доска

Озабоченность бездной была глубоко вплетена в творчество Чайковского, но это не говорит всей истории. В красоте былых времен Чайковский разглядел отчаяние зарождающегося модернизма. В русском языке он разглядел очертания языческого, которые впоследствии будут подчеркнуты в музыке Стравинского и Прокофьева. Слепота и зрение Иоланты воспеваются как Свет Божественного Творения, а сумасшествие Германа перед смертью в «Пиковой даме» («Что наша жизнь, как не игра!») было новым изложением того, что Шекспир сформулировал как : «Весь мир — сцена, а все мужчины и женщины — всего лишь актеры». По сути, вся мировая культура, не только русская, стала предметом пристального внимания в творчестве Чайковского. Его неисчерпаемость влечет нас к нему по-прежнему, все еще говорящему с нашими сердцами и душами в двадцать первом веке.

По сути, вся мировая культура, не только русская, стала предметом пристального внимания в творчестве Чайковского. Его неисчерпаемость влечет нас к нему по-прежнему, все еще говорящему с нашими сердцами и душами в двадцать первом веке.

Толстый еврей, созданный в Instagram

Брайаном Фельдманом

На выходных знаменитость Instagram Толстый еврей — «настоящее имя Джош Островский» — столкнулся с быстрым и сосредоточенным осуждением контента («шуток»), который он публикует в своем аккаунте — остроты, якобы забавные картинки, наименьший общий знаменатель вирусной шелухи. Островский, который крадет материалы у других без указания авторства и не делает многого из того, что он публикует, возможно, является родной знаменитостью Instagram с 5,7 миллионами подписчиков. В Instagram есть люди с большим количеством подписчиков, но в основном потому, что они были знаменитостями до того, как присоединились; Толстый еврей — полностью продукт Instagram и для него.

Реакция последовала за новостями о том, что Островский подписал контракт с Creative Artists Agency, которое представляет известных людей шоу-бизнеса, таких как Джордж Клуни и Майли Сайрус. Островский уже подписал контракт с Comedy Central, стал представителем Seamless и запустил «White Girl Rosé», совершенно ничем не примечательную линию розового вина. Плохие источники Толстого еврея, половинчатые извинения и, казалось бы, пуленепробиваемое присутствие в Интернете жаловались годами, но, казалось бы, безрезультатно. Но в минувшие выходные скоординированные усилия по разоблачению Островского как похитителя шуток сумели привлечь внимание общественности к бедственному положению нашего самого ценного ресурса: борющихся за выживание интернет-комиков.

Учитывая, что Островский начинает сбрасывать «интернет» с «интернет-знаменитости», стоит посмотреть, как ему удалось добиться успеха почти вопреки «Инстаграму». Успех Островского — это не тот успех, который призван развивать сервис: Островский заполнил закрытую и контролируемую систему шутками и материалом, взятым откуда-то извне, а не своими фотографиями — «создав личный бренд, которому удалось продемонстрировать абсолютно ничего личного», — в то время как то, как он использовал сеть, противоречит ее функции герметичной петли, в которой трудно импортировать, экспортировать или перемещать контент, не говоря уже о том, чтобы направить трафик в другое место.

Гиперссылки, основная функция Интернета, могли бы дать Толстому Еврею возможность найти источник своих сообщений, если бы он был к этому склонен. Просто киньте ссылку где нашли! Вот и все! Но Instagram не поддерживает гиперссылки — изначально, потому что это не входило в его задачи, а в настоящее время — из-за опасений по поводу спама. Вначале приложение, которое изначально называлось Burbn, было представлено как «новый способ общения и обмена информацией в реальном мире» с такими функциями, как проверка местоположения и планирование событий. Но, как вспоминал основатель Кевин Систром несколько лет назад в ветке Quora, оно «было загромождено и переполнено функциями», поэтому компания «по сути вырезала в приложении Burbn все, кроме фотографий, комментариев и подобных возможностей. Остался только Instagram».

Единственная рабочая гиперссылка, которую теперь предлагает Instagram, — это одно поле URL-адреса в биографии пользователей. Это привело к широко распространенному обходному пути, известному как «Ссылка в биографии». находится в этом поле по мере необходимости. Он чертовски неуклюж и требует постоянного обслуживания. Конечно, есть лучший способ: Tumblr, например, принял специальное поле источника в своей CMS, так что, даже если пользователи удаляли текст из реблогов, ссылка для цитирования оставалась постоянной и была привязана к сообщению. Instagram мог бы добавить подобное поле в процесс загрузки, но это было бы косвенным признанием/поощрением пользователей, публикующих вещи, которые они не создавали сами. Но вместо этого, в настоящее время, даже если бы Толстый Еврей усердно отслеживал источники своего контента, у него вряд ли было бы где-нибудь, чтобы сделать это очевидным для своих последователей. (Чтобы было ясно, все это не оправдывает его воровство и спекуляцию, а указывает на то, что собственная технология Instagram крайне неадекватна, когда дело доходит до цитирования.)

находится в этом поле по мере необходимости. Он чертовски неуклюж и требует постоянного обслуживания. Конечно, есть лучший способ: Tumblr, например, принял специальное поле источника в своей CMS, так что, даже если пользователи удаляли текст из реблогов, ссылка для цитирования оставалась постоянной и была привязана к сообщению. Instagram мог бы добавить подобное поле в процесс загрузки, но это было бы косвенным признанием/поощрением пользователей, публикующих вещи, которые они не создавали сами. Но вместо этого, в настоящее время, даже если бы Толстый Еврей усердно отслеживал источники своего контента, у него вряд ли было бы где-нибудь, чтобы сделать это очевидным для своих последователей. (Чтобы было ясно, все это не оправдывает его воровство и спекуляцию, а указывает на то, что собственная технология Instagram крайне неадекватна, когда дело доходит до цитирования.)

В отличие от Instagram, другие крупные социальные сети, такие как Facebook, Tumblr и Twitter, предлагают версии репостов и цитирования; Tumblr практически изобрел форму с реблогингом, а Facebook быстро принял аналогичную структуру, позволив пользователям делиться медиа от других пользователей в своих профилях, сохраняя при этом авторство оригинального постера. Это определяющий недостаток функциональности для Instagram, но его отсутствие не помешало пользователям, таким как The Fat Jew, найти способ обойти его, чтобы публиковать чужие материалы без указания авторства.

Это определяющий недостаток функциональности для Instagram, но его отсутствие не помешало пользователям, таким как The Fat Jew, найти способ обойти его, чтобы публиковать чужие материалы без указания авторства.

Долгое время функция репостов/цитирования в Твиттере была RT. Сначала это означало просто вставку «RT @username:» перед скопированным твитом. Это уступило место официальной функции ретвита в Твиттере, которая, по сути, вставляла твит в ленты людей, которые не подписаны на автора. Это не решило проблему полностью, поскольку пользователи по-прежнему использовали старый метод для добавления комментариев к чужим твитам — известный как ручное ретвитирование, часто являющееся прозрачным способом использования чужой работы для собственной выгоды.

люди, которые пишут «RT» и копируют/вставляют вместо кнопки ретвита — это те же люди, которые переодевались в туалетных кабинках в спортзале

— wint (@dril) 20 декабря 2012 г.

Вот почему ранее в этом году Twitter представил цитируемые твиты.

Наконец, все функции доступны пользователям для взаимодействия с Twitter так, как они привыкли, без необходимости выходить за пределы системы Twitter для этого. Они могут цитировать и публиковать работы других людей, не умаляя заслуг, которых заслуживают эти создатели. Также очень важно отметить, что все эти функции в Твиттере были созданы пользователями, и в ответ на них Твиттер улучшил функциональность. В Instagram пользователи, которые хотят повторно поделиться чужими фотографиями, должны использовать сторонние сервисы, такие как Regram, сервис настолько распространенный, что он уже стал глаголом; добавление функции репоста стало надомным делом.

Другие платформы содержат эти процессы, чтобы упростить обмен контентом других пользователей, позволяя создателям сохранять авторство. Если пользователь хотел удалить ссылку на источник в Tumblr, или указать ссылку на Facebook, или указать ссылку на остроту в Twitter, ему пришлось бы сохранить этот контент локально, а затем создать новую публикацию. Другими словами, если бы люди хотели лишить права собственности чужую работу, им нужно было бы приложить для этого больше усилий. Instagram, с другой стороны, работает прямо противоположным образом.

Если пользователь хотел удалить ссылку на источник в Tumblr, или указать ссылку на Facebook, или указать ссылку на остроту в Twitter, ему пришлось бы сохранить этот контент локально, а затем создать новую публикацию. Другими словами, если бы люди хотели лишить права собственности чужую работу, им нужно было бы приложить для этого больше усилий. Instagram, с другой стороны, работает прямо противоположным образом.

Толстый еврей и ему подобные — «К черту Джерри, Бежевого Кардигана, Бетчес и других дерьмовых торговцев» — без сомнения заставили многих пользователей вернуться в Instagram, вероятно, даже значительную часть из трехсот миллионов активных пользователей в месяц, которые посещает сайт. хвастается. В течение многих лет Instagram размещал для этих пользователей спонсируемые посты, принося доход себе и своей материнской компании Facebook, не предпринимая при этом никаких действий в ответ на то, как пользователи на самом деле ведут себя в его сервисе. Он считает, что если он лишит пользователей определенных инструментов, пользователи изменят свое поведение, чтобы соответствовать узкому взгляду Instagram на то, как должен работать сервис.