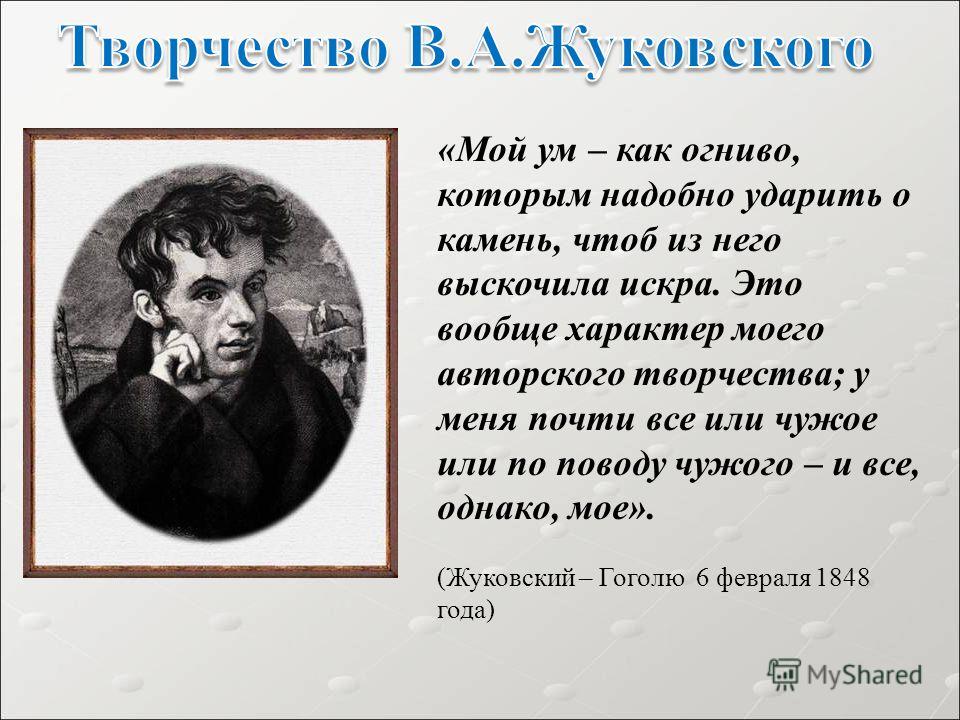

Особенности поэтического стиля Жуковского

Новые богатства идейно-эмоционального мира романтической поэзии требовали от поэта-романтика новых языковых средств, более разнообразных и выразительных, чем те, которыми доселе владела русская поэзия. Жуковский нашел эти средства. Основная особенность стиля Жуковского — эмоциональность, или, точнее, экспрессивность, т. е. стремление выразить средствами слова чувство, настроение, переживание. Эта задача для Жуковского становится главной, подчиняя себе изобразительную функцию слова — задачу отображения посредством слова объективной действительности. Слово должно воздействовать на читателя, волновать его, заражать его тем же чувством. Выразительность слова должна переходить в его впечатляемость.

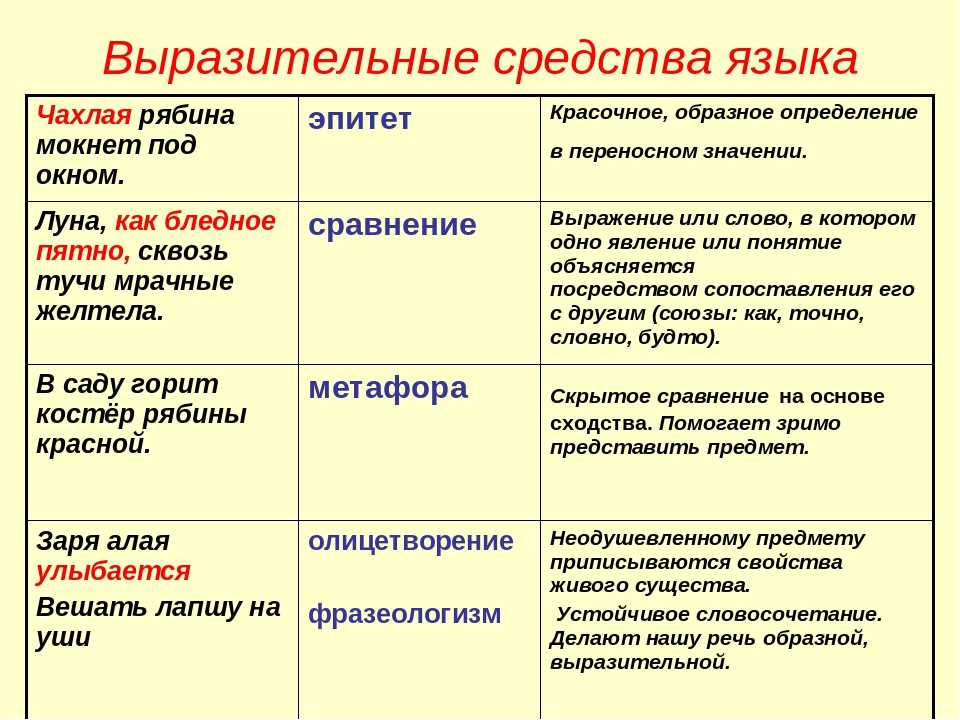

Эмоциональности поэтической речи служат прежде всего эмоциональные, или экспрессивные, эпитеты («печальные дни», «горестное желанье», «прекрасные желанья», «кончины сладкий час»).

Его поэтическая речь

имеет особую интонационно-синтаксическую

выразительность.

Еще более существенным было новаторство Жуковского в области поэтической семантики. в «классическом» стиле, семантика романтической поэзии обнаруживает большую сложность, подвижность, свободу. Особенно заметную роль начинают играть ассоциативные значения слова, нередко выступающие на первый план. Слово становится в дополнительных значениях.

По мере нарастания в

произведениях Жуковского элементов

мистики в его стиле усиливается стремление

к некоторой неопределенности,

недосказанности, невыразимости. Тот же

смысл имеет и характерное для поэзии

Жуковского обозначение неопределенного

и неопределимого явления прилагательным

в среднем роде, для обозначения

таинственной, несказанной красоты в

стихотворении «Невыразимое» («сие столь

смутное, волнующее нас», «обворожающего

глас», «миновавшего привет»).

Стремление передать словами сложное и неуловимое переживание заставляет Жуковского сочетать в одном выражении признаки и качества, воспринимаемые различными органами чувств, а иногда противоречащие друг другу, несовместимые, например: «светлый сумрак», «свежая тишина.

Традиционное выделение трех основных этапов творчества Батюшкова (1805-1812 — этап «легкой поэзии»; 1812- 1817 — преобладание мотивов грусти, сомнения, осознания противоречий жизни; 1817-1821 — этап «антологической» лирики)

Воспроизвел сам дух античности. У него есть семейное представление об идеале и картина у него двоемирная – Мечта и Действительность. Все, о чем он пишет – мечта, и поэт живет в мечтах. И здесь резонанс, так как вокруг поэта – действительность и она вторгается в его жизнь. В середине 20ч годов – про Батюшкова даже не вспоминали, так как в начале 20ч годов он погрузился в безумие и последним было стихотворение – “Ты помнишь что изрек”. Страдал, рыдал, терпел, исчез – 4 глагола жизни.

Хотя в начале творчества

Батюшков другой – эпикуреец, воспевает

негу жизни, радость. И когда тематика

Батюшкова изменяется – об изломе,

трагизме, то он оказался невоспринятым.

Также впервые утверждает: лирика в

внутреннем мире человека – он одним из

первых пробивает новые жанры – в легкой

поэзии (“альбомный стиль”).

И когда тематика

Батюшкова изменяется – об изломе,

трагизме, то он оказался невоспринятым.

Также впервые утверждает: лирика в

внутреннем мире человека – он одним из

первых пробивает новые жанры – в легкой

поэзии (“альбомный стиль”).

Он сделал их основными. Батюшков доказывает, что “безделки” писать сложнее, чем большую поэзию. В малых формах начинает формировать национальный русский язык.

“Опыты в стихах и прозе” – сборник при жизни. Разрабатывает новые жанры, но он их никогда не придерживается, а ищет новые – то есть постоянное развитие.

Батюшков открывает дружеское послание (Мои пенаты), историческую элегию (На развалинах замков Швеции), сатирический литературный памфлет (Видение на берегах леты), басенное начало, физиологический очерк .

Но для самого Батюшкова это мучительно долго, так как он преодолевает язык, еще много архаизмов, и это мешало.

Тезисы:

— должны развиваться разные литературные жанры, так как в словесности все роды приносят пользу языку образованности

— считает, что язык не может быть зафиксирован, так как он изменчив

— поэтическое творчество

влияет на язык. Кодификация нормы

происходит в литературе

Кодификация нормы

происходит в литературе

“Поэт дает народу красноречие и стихотворство”

“Главное достоинство стихотворного слога суть движение, сила, ясность”. И это особенно к легкой поэзии, так как там это заметнее. И поэтому Батюшков всегда очень четко отрабатывал свои стихи, доводил их до совершенства.

Основные жанры:

— дружеское послание

— историческая элегия

— антологическая пьеса (подражание древним)

Обращение к античности

у Батюшкова не случайно. Воспитывался

у Муравьева, он был педагогом и куратором,

переводчиком, изучает латынь и он привил

любовь к поэтам Цибу, Гораций. Важна

антологическая лирика, так как в ней

Батюшков поднимает защиту в естественную

целостность и человека – он вводит в

лирику мир материальной духовной

красоты. Он не разъединяет духовное и

телесное. У него человек гармоничен во

всех проявлениях. Тема физического

проявления душа – это тема из античности.

В ранней антологической лирике –

эпикурейство, жизнеутверждение, но

здесь же и лежало утверждение о

мимолетности жизни, о ее бренности. жизнь должен человек прожить полностью.

Не страдать, не мучиться, надо проживать

ее, чтобы было радостно. А уж после смерти

можно страдать.

жизнь должен человек прожить полностью.

Не страдать, не мучиться, надо проживать

ее, чтобы было радостно. А уж после смерти

можно страдать.

“Элизий” (за гранью, мир смерти)

У него не противопоставление “здесь” и “там”. Он говорит, что за гранью продолжается наше отношение к жизни. Поэтому каждый день нужно прожить прочувственно. И отношение к смерти должно быть другим. А тех, кто растрачивает жизнь во зло, того ждет другой элизиум (ад).Для Батюшкова вся жизнь – мечты.

Жизнь конечна, но само

отношение к смерти совсем другое. Любовь

– как культ, как бережное отношение к

жизни. В антологической лирике важный

момент – радость, наслаждение, но

внезапно (1812г) все меняется. Одиночество

его томит, он просит службы – в библиотеке

публичной. Приезжает в Петербург.

Поначалу отношение к войне ироничное,

его сменит квасной патриотизм. Но потом

он переосмысливает и просит службы на

фронте, хотя он не мог физически служить.

Однако образовывались добровольные

отряды. И он вместе с ними идет воевать.

“Судьба Одиссея”.

Акцент – на моменте возвращения, мотив неузнавания. Одиссей не узнает не только потому, что изменилась Итака, но и потому что Одиссей изменился сам. В Батюшкове чувство истории, и это меняет жанры. Теперь это исторические элегии.

14г – “На развалинах замков в Швеции”

2 временных потока –

прошлое и настоящее. Прошлое – как

мечта. Батюшков подчеркивает – всюду

следы разрушения и этот упадок заставляет

вернуться в те времена, когда замки,

рыцари, пиры.

1813 — “Переход русских через Немон”. Задача – создать эпическое полотно. И свое представление о ратном подвиге.

У позднего Батюшкова тема поэта и поэзии – “Гесиод и Омир соперники”, “Умирающий Тасс”, “Странствователь и домосед”

+ дружеское послание “Ведение на берегах Леты”

Образы поэзии Батюшкова

отличаются предметностью и зримостью.

Белинский прекрасно охарактеризовал

эту сторону творчества Батюшкова: «В

стихах его много пластики, много

скульптурности, если можно так выразиться.

Стих его часто не только слышим уху, но

видим глазу: хочется ощупать извивы и

складки его мраморной драпировки».[53]

На пластичность поэзии Батюшкова

указывал впоследствии как на общепризнанный

факт Н. Г. Чернышевский. Полемизируя с

С. П. Шевыревым в «Очерках гоголевского

периода русской литературы», он спрашивал:

«Как же могло случиться, что в стихе

Батюшкова оказалось мало пластичности?

Ведь каждому известно, что он в особенности

знаменит этим качеством».[54] Художественные

детали поэзии Батюшкова очень точны и

конкретны; в этом отношении особенно

показательны его эпитеты: «соленая

волна», «звонкий лед», «шумящий дождь»,

«тонкий вяз» и т.

5. Жанровое и стилевое своеобразие лирики декабристов.

Поэзия декабристов

Романтизм как литературное направление очень неоднозначен. Писатель ставит задачу свободы творчества и каждый творит свой мир – отсюда разные картины мира. Но параллельно с этим развивается другая струя в романтизме – гражданская лирика декабристов. При этом декабристы – явление так же неоднородное.

Объединяло их:

1) Лирики должна носить гражданский характер

2) поэт должен разрабатывать героическую тематику. Обращались к отечественной истории, чтобы показать героические черты, а дальше они расходятся.

Группа 1 – “народность — идеал”, при этом народ – это когда изображается просто народ. У Котепина, Кюхельбекера, Рылеева, Грибоедова герои – люди простые, масса противопоставленная царю, державцу.

Герой трагедий – певец крестьянин. Литература идет к герою из народа. И Грибоедов в этом отношении опередил свое время.

Группа 2 – Бестужев,

считают, что герой не обязательно из

народа, а темы, которые он поднимает –

актуальны для народа. А герой может быть

любой главное чтобы идеи народа выражал.

А герой может быть

любой главное чтобы идеи народа выражал.

Для декабристов было важно единство действие + поступок + слово, они считали что слово = поступок и этим можно воздействовать на народ. И поэтому они внедрялись в кружки и вносили идею гражданственности. Поэтому (если слово = поступку) они еще и пишут! Слово прозаическое у них более народное, поэтому прозаики. И принцип “поступок=слово” выстраивает новое представление о мире.

О никогда не говорите о быте, но о бытии. Высокий стиль – это их сущность, потому что они осознают свое новое время и 2 фактора:

— чувство стыда за собственное положение

— чувство ответственности за свою страну

И они первые говорят, что надо уничтожить самовластие. И никакого разочарования они чувствовать не будут – никогда, так как у них не не возникнет ощущения бесплодности. Для них путь Брута, выше чем Цезаря.

Лирика гражданственности имела и особые приемы:

— особый язык, в котором

вырабатывалась система ключевых понятие,

какие-то устойчивые гнезда слов, который

выполняют чисто сигнальную функцию.

— слова-сигналы: они обозначают не прямое значение, а ассоциации, которые рождают. Чаще всего они связаны с политическими понятиями и они становились сквозными.

“тиран”, “срам” – креп.право, “цепи” – рабство. То есть само слово обретает новый смысл.

Кроме этого 2 принципа:

Особенности поэтической манеры В.А.Жуковского

Особенности поэтической манеры В.А.Жуковского

План

1. Воплощение взглядов поэта на детскую литературу в

произведениях для детей.

Воплощение взглядов поэта на детскую литературу в

произведениях для детей.

2. Простота содержания, сюжетность, музыкальность и ритмичность стихотворений В.А.Жуковского.

3. Возможность использования для детей дошкольного возраста литературных стихотворений В.А.Жуковского.

1. Воплощение взглядов поэта на детскую литературу в произведениях для

детей.

Воплощение взглядов поэта на детскую литературу в произведениях для

детей.

Поэт Василий Андреевич Жуковский (1783 – 1852 гг.) является крупнейшим представителем романтизма. Тонкий лирик, блестящий мастер увлекательных, напряженных сюжетов, он умел передать малейшие движения зыбкой души, оттенки красок, владел богатствами русского языка и звуковой инструментовкой стиха. В то же время своей поэзией он звал в мир грез и минувших эпох, полных таинственных событий и причудливых легенд. Наряду с лирикой важнейшее место в его творчестве занимают остросюжетные баллады. Большим успехом пользуются его вольные переводы и переложения выдающихся западноевропейских поэтов.

Всю свою сознательную жизнь выдающийся поэт занимался воспитанием

и обучением детей, поэтому любил, понимал и знал их. В 1817 году он был

приглашен в царскую семью, где преподавал русский язык детям, воспитывал

наследника престола, будущего царя Александра II. Занимаясь педагогической

деятельностью в течение многих лет, поэт внимательно изучал педагогические

теории, периодически представлял докладные записки о принципах воспитания,

составлял планы и программы для занятий.

Будучи тесно связанным с детьми и занимаясь их воспитанием, В.А. Жуковский не мог не задуматься над вопросами детской литературы. В целом он отрицательно оценивал современную ему детскую литературу, выделяя из нее только некоторые явления.

Большое внимание обращал Жуковский на содержание книг для детского чтения и считал, что они должны заставлять ребенка думать. «Пусть лучше ребенок немного не поймет, чем давать ему все пережеванным. Говоря с ребенком, надо не все ему сказывать и объяснять, иначе ум его сделается ленивым», — писал он. Язык детских книг, считал он, должен быть простым, ясным и понятным, но немногословным, «надобно найти середину между сухостью и болтовней». Особенно осуждал тех писателей и педагогов, которые приседают, заискивают перед детьми. Язык детской книги должен быть естественным, литературным.

Детская книга, по мнению Жуковского, должна оказывать влияние на

нравственное воспитание, возбуждать душевные силы, развивать фантазию, для чего

он рекомендовал сказки. — «Я полагаю, — писал он, — что сказка для детей должна

быть чисто сказкою, без всякой другой цели, кроме приятного, непорочного

занятия фантазии…».

— «Я полагаю, — писал он, — что сказка для детей должна

быть чисто сказкою, без всякой другой цели, кроме приятного, непорочного

занятия фантазии…».

Литература должна вызывать положительные эмоции, оставлять в душе светлые чувства. «Надобно, чтобы в детской сказке… все было нравственно чисто, чтобы она своими сценами представляла воображению одни светлые образы, чтобы эти образы никакого дурного, ненравственного впечатления после себя не оставляли». Литературное произведение должно воздействовать не столько на рассудок, сколько на чувства. Для этого оно должно быть художественно ярким, пропитано чувствами и эмоциями.

Литература для детей, по словам Жуковского, должна быть «занятием чисто приятным и образовательным, и ее польза будет в ее привлекательности, а не в тех нравственных правилах, которые только останутся в памяти, но редко доходят до сердца». Иначе говоря, только по-настоящему художественное произведение может воспитывать.

2.Простота содержания, сюжетность, музыкальность и

ритмичность стихотворений В. А.Жуковского.

А.Жуковского.

Новые богатства идейно-эмоционального мира романтической поэзии требовали от поэта-романтика новых языковых средств, более разнообразных и выразительных, чем те, которыми доселе владела русская поэзия. Жуковский нашел эти средства. Основная особенность стиля Жуковского — эмоциональность, или, точнее, экспрессивность, т. е. стремление выразить средствами слова чувство, настроение, переживание. Эта задача для Жуковского становится главной, подчиняя себе изобразительную функцию слова — задачу отображения посредством слова объективной действительности. Слово должно воздействовать на читателя, волновать его, заражать его тем же чувством. Выразительность слова должна переходить в его впечатляемость.

Эмоциональности поэтической речи служат прежде всего эмоциональные, или экспрессивные, эпитеты («печальные дни», «горестное желанье», «прекрасные желанья», «кончины сладкий час»).

Его поэтическая речь

имеет особую интонационно-синтаксическую выразительность. Если классической оде

была свойственна ораторская интонация, то романтическая элегия отличается

интонацией напевной. В общем тоне поэзии Жуковского фигуры поэтического синтаксиса

приобретают способность передать те оттенки чувств, которые характерны для

романтической лирики.

Если классической оде

была свойственна ораторская интонация, то романтическая элегия отличается

интонацией напевной. В общем тоне поэзии Жуковского фигуры поэтического синтаксиса

приобретают способность передать те оттенки чувств, которые характерны для

романтической лирики.

Еще более существенным было новаторство Жуковского в области поэтической семантики. в «классическом» стиле, семантика романтической поэзии обнаруживает большую сложность, подвижность, свободу. Особенно заметную роль начинают играть ассоциативные значения слова, нередко выступающие на первый план. Слово становится в дополнительных значениях.

По мере нарастания в

произведениях Жуковского элементов мистики в его стиле усиливается стремление к

некоторой неопределенности, недосказанности, невыразимости. Тот же смысл имеет

и характерное для поэзии Жуковского обозначение неопределенного и

неопределимого явления прилагательным в среднем роде, для обозначения таинственной,

несказанной красоты в стихотворении «Невыразимое» («сие столь смутное,

волнующее нас», «обворожающего глас», «миновавшего привет»).

Стремление передать словами сложное и неуловимое переживание заставляет Жуковского сочетать в одном выражении признаки и качества, воспринимаемые различными органами чувств, а иногда противоречащие друг другу, несовместимые, например: «светлый сумрак», «свежая тишина.

3.Возможность использования для детей дошкольного возраста литературных стихотворений В.А.Жуковского.

Еще в молодости увлекшись литературой сентиментализма и предромантизма, Жуковский оставался верен ей до конца. Жизнь идеальной души, тайны природы, опоэтизированная история — основные темы его творчества.

Первым среди русских поэтов Жуковский начал употреблять слова в необычном, отличном от словаря, значении, переставлять их в непривычном порядке, добиваясь, чтобы читатель воспринимал впечатление раньше точного смысла:

Зелень нивы, рощи лепет,

В небе жаворонка трепет,

Тёплый дождь, сверканье вод, —

Вас назвавши, что прибавить?

Чем иным тебя прославить,

Жизнь души, весны приход?

(«Приход весны», 1831)

У Жуковского мало оригинальных

произведений; большая часть — это переводы и переложения произведений, чем-то затронувших

его воображение. Переводя, Жуковский не слишком заботился о точности деталей,

главным для него было выразить художественное совершенство оригинала, поэтому

его переводы стали значительными событиями в русской литературе.

Переводя, Жуковский не слишком заботился о точности деталей,

главным для него было выразить художественное совершенство оригинала, поэтому

его переводы стали значительными событиями в русской литературе.

Особенно известны в детском чтении баллады Жуковского, восходящие к поэзии немецкого романтизма: «Людмила», «Светлана», «Ивиковы журавли», «Кубок», «Рыбак», «Лесной царь».

Произведение «Лесной царь», перевод баллады И. В. Гёте, было опубликовано в 1818 году в сборнике, адресованном поэтом Великой княгине Александре Федоровне, будущей императрице. Молодая немка изучала русский язык, и Жуковский использовал перевод в учебных целях. К тому же баллада Гёте, имевшая несколько музыкальных версий, была одним из ее любимых немецких романсов.

Фольклорной основой баллады

является северное поверье об эльфах, похищающих детей для увеличения своего

народа. Гёте написал балладу под впечатлением ночной скачки с семилетним

мальчиком, сыном дружившей с ним женщины. Жуковский — под впечатлением смерти

сына-малютки в семье друзей. Гёте выразил собственный страх за ребенка.

Жуковский хотел, чтобы его «Лесной царь» послужил утешением родителям.

Жуковский — под впечатлением смерти

сына-малютки в семье друзей. Гёте выразил собственный страх за ребенка.

Жуковский хотел, чтобы его «Лесной царь» послужил утешением родителям.

Немецкая баллада страшнее русской; Жуковский смягчил сумрачность тона, устранил возможность эротического восприятия читателем мотива любви короля эльфов к ребенку. Романтизм Гёте тяготеет к барочно-готической традиции сюжетов о похищении невинности смертью. Для русского поэта характерно сентиментально-романтическое понимание красоты и смерти. Ночной лес, Лесной царь и его дочери — все эти образы прекрасны, их череда подготавливает появление в финале образа мертвого младенца на руках отца, и этот образ производит сильнейшее эстетическое воздействие.

Тайна лесной встречи остается тайной у обоих поэтов. У Гёте она ужасная, давящая, касается и героев, и читателя. В трактовке Жуковского это тайна прекрасной смерти, подобной сну или предельному очарованию фантазией, искусством. Недаром русский поэт накладывает на звук конского топота звуки колыбельной:

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей

Узнаешь прекрасных моих дочерей:

При месяце будут играть и летать;

Играя, летая, тебя усыплять».

Поэтический мир полон разнообразного шума и движения, каждый его элемент движется по-своему, но согласованно с целым: скачет вперед конь, проносятся мимо деревья, вихрятся неясные фигуры, мелькают лица. Остановка движения в финале рождает бурю в душе читателя.

Обе баллады вошли в круг детского чтения.

Благодаря романтику Жуковскому отечественная детская литература получила блестящий пример того, как может быть разрешена тема смерти, которую наши современные писатели табуируют.

Жуковский значительно развил принятую в литературе рубежа XVIII — XIX веков традицию волшебных сказок. Самую страшную сказку — «Тюльпанное дерево» — он написал в 1845 году в Германии. Она имеет немецкое происхождение.

В первой половине XIX века

русские писатели охотно пугали взрослых читателей, осваивая в повестях, сказках

и балладах эстетику ужасного. Многие из их опытов вошли в классику детского

чтения (популярнее прочих у детей повести Н. В. Гоголя). Однако, чтобы попытки

написать подобную сказку специально для детей увенчались успехом, детская

литература должна была сделать шаг вперед в своем развитии, органически вобрав

опыт фольклора и «общей» литературы.

В. Гоголя). Однако, чтобы попытки

написать подобную сказку специально для детей увенчались успехом, детская

литература должна была сделать шаг вперед в своем развитии, органически вобрав

опыт фольклора и «общей» литературы.

Дело в том, что страшное в фольклоре поддерживается мифологической основой сюжетов. При переводе сюжета в формы «общей» литературы страшный сюжет опирается на традицию барочно-готической литературы, смыкающуюся с традициями средневековых и античных авторов. Однако литература для детей, в начале своей истории более зависимая от школьных задач, не имела до XIX века традиции использования страшных сюжетов в дидактических целях. Дидактика была скорее гонительницей пугающих детей химер. Неизбежен был этап сопряжения традиций — фольклорной, общелитературной и специальной. Карамзин и Жуковский первыми опробовали варианты данного сопряжения.

Кроме прекрасного и

страшного, Жуковский ценил и смешное — добрый юмор, мягкую иронию, и совершенно

не замечал того, что есть в жизни скучно-обыденного, неэстетичного. Но выше

всякого пафоса было для него «чувство доброе».

Но выше

всякого пафоса было для него «чувство доброе».

Профессор изящной словесности (так тогда называли художественную литературу) Санкт-Петербургского университета П.А.Плетнев выводил из сочинений Жуковского главный закон жанра: «Надобно, чтоб в детской сказке все было нравственно чисто; чтобы она своими сценами представляла воображению одни светлые образы, чтобы эти образы никакого дурного, ненравственного впечатления после себя не оставляли».

В мире баллад и сказок

Жуковского всегда присутствует тайна — прекрасная или страшная; в плен этой

тайны и попадает душа героя (и читателя), переживающая чувства, доселе ей

незнакомые. Баллады оканчиваются почти всегда трагически — в отличие от сказок,

требующих победы героя над силами зла. Поэт полагал, что сказка «должна быть

чисто сказкой, без всякой другой цели, кроме приятного непорочного занятия фантазией».

Он свободно переиначивал сюжеты, вносил в них элементы романтического стиля —

мотивы рыцарского средневековья, русской старины, народных поверий и обычаев,

однако всегда облагораживая их в соответствии с понятиями салонно-придворного

этикета. Некоторые сказки-поэмы написаны редким сегодня стихотворным размером

— русским гекзаметром, который несколько утяжеляет повествование, зато

придает торжественность и убедительность фантастическому вымыслу: «Ундина»

(1837, перевод поэмы Ф. де да Мотт-Фуке), «Сказка о царе Берендее, о сыне его

Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и премудрости Марьи-царевны,

Кощеевой дочери» (1831) и др.

Некоторые сказки-поэмы написаны редким сегодня стихотворным размером

— русским гекзаметром, который несколько утяжеляет повествование, зато

придает торжественность и убедительность фантастическому вымыслу: «Ундина»

(1837, перевод поэмы Ф. де да Мотт-Фуке), «Сказка о царе Берендее, о сыне его

Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и премудрости Марьи-царевны,

Кощеевой дочери» (1831) и др.

В круг чтения младших детей вошли «Три пояса» — единственная сказка в прозе (1808), «Кот в сапогах» (1845, стихотворный перевод сказки Ш.Перро), «Спящая царевна» (1831), созданная по мотивам сказки братьев Гримм «Царевна-шиповник» и сказки Шарля Перро «Спящая в лесу красавица», «Сказка об Иване-царевиче и Сером волке» (1845).

«Спящая царевна» Жуковского

и пушкинская «Сказка о царе Салтане…» были написаны поэтами в творческом

соревновании летом 1831 года в Царском Селе, а сюжет сказки Жуковского дает

основания для сопоставления с другой пушкинской поэмой — «Сказкой о мертвой

царевне и о семи богатырях». В отличие от Пушкина, стремившегося выразить

народный идеал, Жуковский подчинил свою сказку духу высшего света. Герои — царь

Матвей, царевна и царский сын — воплощают дворцовые каноны облика и поведения.

Как и в других своих сказках, Жуковский останавливает действие ради подробных

описаний, да и события передает как ожившие картины, в которых не играют особой

роли ни динамичность, ни психологизм или индивидуализация героев. Конфликт

ослаблен: причиной трехсотлетнего сна царевны была оплошность царя Матвея,

нарушившего требование этикета: он не пригласил двенадцатую чародейку — ей не

хватило золотого блюда. Так, проблемы жизни и смерти, красоты и безобразия,

добра и зла, составляющие сердцевину «Сказки о мертвой царевне…», отступают

перед эстетикой «придворного романтизма» в сказке «Спящая царевна». Речь повествователя

и героев отличается тщательной выверенностью, хотя по своему строю и синтаксису

близка народной речи.

В отличие от Пушкина, стремившегося выразить

народный идеал, Жуковский подчинил свою сказку духу высшего света. Герои — царь

Матвей, царевна и царский сын — воплощают дворцовые каноны облика и поведения.

Как и в других своих сказках, Жуковский останавливает действие ради подробных

описаний, да и события передает как ожившие картины, в которых не играют особой

роли ни динамичность, ни психологизм или индивидуализация героев. Конфликт

ослаблен: причиной трехсотлетнего сна царевны была оплошность царя Матвея,

нарушившего требование этикета: он не пригласил двенадцатую чародейку — ей не

хватило золотого блюда. Так, проблемы жизни и смерти, красоты и безобразия,

добра и зла, составляющие сердцевину «Сказки о мертвой царевне…», отступают

перед эстетикой «придворного романтизма» в сказке «Спящая царевна». Речь повествователя

и героев отличается тщательной выверенностью, хотя по своему строю и синтаксису

близка народной речи.

Богатым источником

романтического вдохновения для Жуковского была древняя история, претворенная в

легендах, сказаниях. Поэт переводил, эстетизируя и «очеловечивая», великие

эпосы: древнерусское «Слово о полку Игореве», героико-любовные поэмы «Наль и

Дамаянти» (фрагмент из древнеиндийского сказания «Махабхарата») и «Рустем и

Зораб» (фрагмент из персидского эпоса — поэмы «Шахнаме» Фирдоуси). В конце

жизни Жуковский занялся переводом эпической поэмы Гомера «Одиссея» и намеревался

издать ее в сокращенном варианте для детей и юношества. В ходе работы над

переводом он осваивал новый для себя поэтический язык с его «младенческой

простотой» и «простодушием слова». Да и самого древнегреческого поэта

переводчик воспринял в образе ребенка: «Во всяком другом поэте, не первобытном,

а уже поэте-художнике, встречаешь с естественным его вдохновением и работу

искусства. В Гомере этого искусства нет; он младенец, видевший во сне все, что

есть чудного на земле и небесах, и лепечущий об этом звонким, ребяческим

голосом на груди у своей кормилицы-природы» (письмо С.С.Уварову, 1847).

Поэт переводил, эстетизируя и «очеловечивая», великие

эпосы: древнерусское «Слово о полку Игореве», героико-любовные поэмы «Наль и

Дамаянти» (фрагмент из древнеиндийского сказания «Махабхарата») и «Рустем и

Зораб» (фрагмент из персидского эпоса — поэмы «Шахнаме» Фирдоуси). В конце

жизни Жуковский занялся переводом эпической поэмы Гомера «Одиссея» и намеревался

издать ее в сокращенном варианте для детей и юношества. В ходе работы над

переводом он осваивал новый для себя поэтический язык с его «младенческой

простотой» и «простодушием слова». Да и самого древнегреческого поэта

переводчик воспринял в образе ребенка: «Во всяком другом поэте, не первобытном,

а уже поэте-художнике, встречаешь с естественным его вдохновением и работу

искусства. В Гомере этого искусства нет; он младенец, видевший во сне все, что

есть чудного на земле и небесах, и лепечущий об этом звонким, ребяческим

голосом на груди у своей кормилицы-природы» (письмо С.С.Уварову, 1847).

Поэтический дар Жуковского,

соединенный с чистейшими нравственными принципами, выявил еще одну его незаурядную

способность — быть педагогом. Он был домашним учителем двух своих племянниц —

Марии и Александры Протасовых. Затем учил братьев Киреевских — в будущем

известных деятелей культуры. Преподавал он русский язык принцессе Шарлотте —

Великой княгине Александре Федоровне, жене Великого князя Николая Павловича,

будущего императора.

Он был домашним учителем двух своих племянниц —

Марии и Александры Протасовых. Затем учил братьев Киреевских — в будущем

известных деятелей культуры. Преподавал он русский язык принцессе Шарлотте —

Великой княгине Александре Федоровне, жене Великого князя Николая Павловича,

будущего императора.

Его учеником с семи лет был

наследник престола, будущий император Александр II, который взойдет на престол

уже после смерти своего наставника. Ради образования «царской души» Жуковский

готов был пожертвовать литературным творчеством, находя, впрочем, поэзию в

педагогических занятиях. «Знаю только, что детский мир — это мой мир, и что в

этом мире можно действовать с наслаждением, и что в нем можно найти полное счастье».

Им прочитано множество детских и учебных книг, освоены, помимо русского языка и

литературы, география, история, арифметика, написаны планы занятий. «Учусь,

чтобы учить, — писал Жуковский другу, поэту П. А. Вяземскому. — Привожу в

порядок понятия, чтобы передать их с надлежащею ясностью. Черчу таблицы для

ребенка. Но жизнь моя истинно поэтическая. Могу сказать, что она получила для

меня полный вес и полное достоинство с той минуты, в которую я совершенно отдал

себя моему теперешнему назначению. Я принадлежу наследнику России». В основу

своего «Плана учения» он положил систему образования И. Г. Песталоцци.

Черчу таблицы для

ребенка. Но жизнь моя истинно поэтическая. Могу сказать, что она получила для

меня полный вес и полное достоинство с той минуты, в которую я совершенно отдал

себя моему теперешнему назначению. Я принадлежу наследнику России». В основу

своего «Плана учения» он положил систему образования И. Г. Песталоцци.

Его выражение «педагогическая поэма» и ныне воспринимается как метафора всей русской педагогики.

Многие свои произведения и переводы он включал в занятия с детьми, а уж потом, после доработки, выносил на широкий суд читателей. В журнале «Детский собеседник» (1826) были опубликованы шесть небольших сказок братьев Гримм в его переводе: «Колючая роза», «Братец и сестрица», «Милый Роланд и девица Ясный свет», «Красная Шапочка» и другие.

Завершив главное педагогическое

дело своей жизни — воспитание наследника, Жуковский вышел в отставку и в 1841

году поселился в Германии, где он наконец обзавелся семьей. Увлеченность

поэзией и педагогикой не оставляет его до конца дней. Он мечтает издать книгу

сказок — «больших и малых, народных, но не одних русских» — для «больших детей»

(подразумевая под «большими детьми» простолюдинов). В 1847 году он пишет статью

«Что такое воспитание».

Он мечтает издать книгу

сказок — «больших и малых, народных, но не одних русских» — для «больших детей»

(подразумевая под «большими детьми» простолюдинов). В 1847 году он пишет статью

«Что такое воспитание».

После окончания большого труда — перевода «Одиссеи» — Жуковский обратился к литературе для детей. В 1852 году он принялся за азбуку, чтобы обучить грамоте свою маленькую дочь Сашу.

Из уроков с собственными детьми составился сборник «Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским», который вышел в год смерти автора. С помощью этих стихотворений дети усваивали русский язык, которого они не знали, живя с родителями в Германии.

В форме миниатюры написаны стихотворения «Птичка», «Котик и козлик», «Жаворонок», «Мальчик-с-пальчик». В них определились контуры лирической поэзии для малышей. Это, прежде всего, масштаб изображения действительности, равный «мальчику-с-пальчик». Простодушно умиляется поэт ребенку, чей портрет будто заключен в медальоне:

Жил маленький мальчик:

Был ростом он с пальчик.

Лицом был красавчик;

Как искры глазёнки.

Как пух волосёнки…

Поэт устранил из остросюжетной сказки Шарля Перро все страшное — людоеда и его жену, опасности и избавление. Его привлекли в герое не находчивость и смелость, а совсем другое, чего не было вовсе в оригинале, — жизнь чудесного малютки «меж цветочков», как она видится ребенку или влюбленному в детство поэту. Картина полна прелестных сказочных подробностей:

Проворную пчёлку

В свою одноколку

Из лёгкой скорлупки

Потом запрягал он,

И с пчёлкой летал он…

Художественная отделка стихотворения «Мальчик-с-пальчик» отличается особенной тщательностью. Двустопный амфибрахий придает стихам воздушную легкость, напевность. Переливы звуков создают своеобразный музыкальный аккомпанемент. Картина словно оживает, готовая вот-вот исчезнуть. Даже то, что стихотворение является отрывком из сказки, служит усилению впечатления.

Стихотворение «Котик и

козлик» также представляется нарочитым фрагментом, напоминающим

пушкинские строки из пролога к «Руслану и Людмиле» или из описаний в «Сказке о

царе Салтане. ..»:

..»:

Там котик усатый

По садику бродит,

А козлик рогатый

За котиком ходит…

«Там чудеса…» — говорил Пушкин о мире волшебной сказки. «Там», в раннем детстве, все чудесно, как в сказке, — откликался спустя десятилетия Жуковский. В «Котике и козлике» автор использовал слова в их точном значении, совсем отказавшись от подтекста. «Наивные» эпитеты, выделяющие единственную деталь (котик усатый, козлик рогатый), уменьшительно-ласкательные суффиксы, а также легко встающее перед глазами действие (бродит, ходит) — вот несложные приемы, с помощью которых создана образная картина, близкая к восприятию ребенка.

Стихотворение «Жаворонок» — пример использования более сложных приемов, характерных для «взрослого» поэта-романтика:

На солнце тёмный лес зардел.

В долине пар белеет тонкий.

И песню раннюю запел

В лазури жаворонок звонкий…

Метафоры, звукопись — все

подчинено задаче вызвать определенное настроение в душе читателя, создать

впечатление песни жаворонка. Тому же служит сгущение образа весенней природы:

раннее утро, солнце, «зардевший» лес, «тонкий» пар в долине и лазурь неба —

детали сливаются, и возникает образ реальный, зримый, а вместе с тем

импрессионистично-субъективный, внутренне изменчивый.

Тому же служит сгущение образа весенней природы:

раннее утро, солнце, «зардевший» лес, «тонкий» пар в долине и лазурь неба —

детали сливаются, и возникает образ реальный, зримый, а вместе с тем

импрессионистично-субъективный, внутренне изменчивый.

Внешне очень простое стихотворение «Птичка» незаметно подводит читателя к мысли о вечной жизни души, о преодолении разлуки и смерти («Птички уж нет…»). Разумеется, малыши не в состоянии уразуметь столь сложный подтекст, но им под силу воспринять особое элегическое настроение героя.

Одно из последних стихотворений поэта — элегия «Царскосельский лебедь» — было написано для заучивания наизусть девятилетней Сашей, но элегия вышла слишком сложной по содержанию и форме, поэтому безоговорочно отнести ее к поэзии для детей нельзя. По существу, это прощание поэта с поэзией минувшей эпохи.

В детских стихах Жуковского

обозначились два основных пути развития поэзии для детей: первый — путь

«легкой» поэзии точных слов и прямого смысла; второй — путь поэзии подтекста и

субъективных впечатлений.

Литература

1. Волков, И.В. Теория литературы. Учебное пособие для студентов и преподавателей/И.В.Волков. — М., 1995.

2. Детская литература. Учебное пособие. /Под ред. Е.О. Путиловой. — М., «Академия», 2014.

3. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум Учебное пособие. /Под ред. Т.В. Рыжковой. — М., «Академия», 2014.

4. Николаева, С.А., Арзамасцева, И.Н. Детская литература. Учебное пособие да средних педагогических учебных заведений/С.А.Николаева, И.Н. Арзамасцева. — М., 1997.

5. Кубасова О.В., Выразительное чтение. М., «Академия», 1998

Поэтический язык – Введение в поэзию

Возможно, вы слышали фразу «он (или она) был просто поэтичным ». Это фраза, которую вы не удивитесь услышать после того, как кто-то произносит какое-то цветистое описание восхода солнца или снежной бури. Он описывает использование языка, возможно, красивого, но в то же время пустого, бессмысленно богато украшенного. Это неудачное использование слова. Аутентичный поэтический язык очень разный.

Это неудачное использование слова. Аутентичный поэтический язык очень разный.

Мы будем называть поэтическим языком тот язык, который наиболее тесно связан с поэзией. Его также называют «образным языком». Он противостоит так называемому «буквальному» языку. Поэтический язык, понятый в контексте настоящей поэзии, — это не красиво звучащие слова, не имеющие реального значения. Поэтический язык — самый полный язык. Поэты вкладывают абсолютный максимум смысла (во всех смыслах этого слова) в каждую часть стихотворения. Это иногда делает стихи трудными для понимания, и это может ввести в заблуждение опрометчивого человека, думая, что здесь нечего понимать. Другими словами, одна из причин, по которой поэзия иногда кажется пустой, заключается в том, что она так полна.

Прежде всего важно понять, что стихи не состоят исключительно из того, что правильно называется «поэтическим» языком. Стихи не используют только образный и никогда не буквальный язык. Как мы уже говорили: язык поэзии по существу ничем не отличается от языка обыденной жизни. Это означает две вещи: это означает, что все, что мы делаем, когда используем язык вне стихотворения, мы делаем и в стихотворении. Это также означает, что все, что мы делаем в стихах, мы делаем и на повседневном языке. Все «приемы», которые мы должным образом связываем с поэтическим языком, также регулярно используются в повседневном языке, устном или письменном, и не только людьми, имеющими обширное или специализированное образование или особые языковые способности. «Поэтическим языком» пользуются все, включая тебя и твоего трехлетнего брата. Не будет преувеличением сказать, что поэзия — это часть самого языка, а стихи — всего лишь наиболее концентрированные выражения присущей языку поэтичности. Поэты лучше понимают поэзию, уже выраженную языком, и более обдуманно используют ее. Стихи усиливают или усиливают некоторые обычные способы использования языка. Можно сказать, что в стихах акцент делается на различных аспектах языка, включая язык, который мы называем фигуративным. Но они по-прежнему не делают ничего такого, чего мы уже не делаем каждый день, когда говорим.

Это означает две вещи: это означает, что все, что мы делаем, когда используем язык вне стихотворения, мы делаем и в стихотворении. Это также означает, что все, что мы делаем в стихах, мы делаем и на повседневном языке. Все «приемы», которые мы должным образом связываем с поэтическим языком, также регулярно используются в повседневном языке, устном или письменном, и не только людьми, имеющими обширное или специализированное образование или особые языковые способности. «Поэтическим языком» пользуются все, включая тебя и твоего трехлетнего брата. Не будет преувеличением сказать, что поэзия — это часть самого языка, а стихи — всего лишь наиболее концентрированные выражения присущей языку поэтичности. Поэты лучше понимают поэзию, уже выраженную языком, и более обдуманно используют ее. Стихи усиливают или усиливают некоторые обычные способы использования языка. Можно сказать, что в стихах акцент делается на различных аспектах языка, включая язык, который мы называем фигуративным. Но они по-прежнему не делают ничего такого, чего мы уже не делаем каждый день, когда говорим.

И все же стихи обычно не воспринимаются как повседневный язык. Повседневный язык обычно легко понять. А стихов часто нет. Повседневный язык имеет тенденцию говорить именно то, что он означает, или, по крайней мере, пытается это сделать. Стихи, похоже, этого не делают. Мы снова возвращаемся к вопросу, который мы задавали в первой главе: почему в стихах просто не говорится то, что они означают? Мы начали отвечать на этот вопрос, когда сказали, что стихи не просто пытаются что-то сказать. Они также пытаются что-то делать (или быть) чем-то. Но этот ответ неполный. мы не объяснили как стихотворения используют язык, чтобы что-то делать. Мы начнем отвечать на этот вопрос здесь. Мы знаем, что в стихах используется звук (например, рифма), ритм и строки. Мы поговорим об этих других вещах в последующих главах. Здесь мы будем думать о том, как стихотворения используют образный язык для создания смысла и переживаний.

Буквальный и образный язык

Как мы сказали, так называемый образный язык обычно противопоставляется тому, что называется буквальным языком. Буквальный язык — это язык, который точно и прямо говорит, что он означает; это язык без цифр. Таким образом, образный язык, как его обычно понимают, — это язык, который идет к своему значению как бы окольным путем. Он использует различные устройства, чтобы доставить вас туда, куда он хочет. Это может привести вас к мысли, что образный язык труднее понять, чем буквальный, и что мы должны использовать буквальный язык, когда это возможно. Но это не совсем так. В повседневном использовании образный язык обычно используется, чтобы помочь нам понять то, чего не может сказать буквальное утверждение. Его самая важная задача — облегчить понимание сложных вещей. Это также используется таким образом в поэзии.

Буквальный язык — это язык, который точно и прямо говорит, что он означает; это язык без цифр. Таким образом, образный язык, как его обычно понимают, — это язык, который идет к своему значению как бы окольным путем. Он использует различные устройства, чтобы доставить вас туда, куда он хочет. Это может привести вас к мысли, что образный язык труднее понять, чем буквальный, и что мы должны использовать буквальный язык, когда это возможно. Но это не совсем так. В повседневном использовании образный язык обычно используется, чтобы помочь нам понять то, чего не может сказать буквальное утверждение. Его самая важная задача — облегчить понимание сложных вещей. Это также используется таким образом в поэзии.

Например, я могу сказать ребенку: «Страна похожа на школу, где вместо директора — президент». Здесь я использую фигуру речи, известную как аналогия , чтобы донести до слушателя новую концепцию.

Образный язык также используется для придания большей значимости или авторитетности утверждению. Я использую образный язык, когда говорю «согласно Белому дому» вместо «согласно президенту». Эта цифра известна как метонимия, замена одной вещи чем-то тесно с ней связанным.

Я использую образный язык, когда говорю «согласно Белому дому» вместо «согласно президенту». Эта цифра известна как метонимия, замена одной вещи чем-то тесно с ней связанным.

Если я говорю: «Это была самая забавная вещь во всей вселенной» или «Гитлер был не очень добр к евреям», я использую еще один образный язык и снова получаю от слов больше, чем от слов. буквальное заявление может. Первое утверждение является примером гиперболы (также называемой преувеличением). Второй наоборот, литоты (или занижение).

Каждый день мы используем множество образных выражений, потому что хотим делать больше, чем просто констатировать факты. Мы используем этот вид языка все время, обычно даже не подозревая об этом. Итак, хорошая новость заключается в том, что вы понимаете образный язык; вы понимаете это настолько естественно, что, наверное, даже не замечаете, что трактуете такие цифры, как ирония , метафора , сравнение , гипербола, литота, олицетворение, апостроф, метонимия, или синекдоха . Итак, первая проблема заключается в том, чтобы просто научиться распознавать и называть вещи, с которыми вы уже бессознательно знакомы. Во-вторых, понять, как эти фигуры используются в конкретных стихотворениях. Стихи, скорее всего, используют образный язык чаще и более тонко, чем мы используем его в повседневном языке.

Итак, первая проблема заключается в том, чтобы просто научиться распознавать и называть вещи, с которыми вы уже бессознательно знакомы. Во-вторых, понять, как эти фигуры используются в конкретных стихотворениях. Стихи, скорее всего, используют образный язык чаще и более тонко, чем мы используем его в повседневном языке.

Это плохие новости. Например, в стихах не всегда используются метафоры, чтобы облегчить понимание сложных вещей. Стихи могут использовать метафору, чтобы сделать, казалось бы, простые вещи более непростыми. Помните, стихи хотят, чтобы вы не только понимали, но и познавали мир по-новому. Но мы так привыкли видеть вещи такими, какими их видим, что работа поэта довольно трудна. Мы сопротивляемся, даже не зная, что сопротивляемся. И мы часто можем не видеть образный язык в стихотворении таким, какой он есть. И даже самые опытные читатели стихов иногда спорят о том, что считать метафорой или символом в стихотворении и что означает та или иная фигура. Это то, что нравится в поэзии. Вы можете войти и участвовать в продолжающемся разговоре. Но для этого вам нужно опираться на цифры. Вы должны быть в состоянии назвать и указать на них.

Вы можете войти и участвовать в продолжающемся разговоре. Но для этого вам нужно опираться на цифры. Вы должны быть в состоянии назвать и указать на них.

Вы можете удивиться, как это опытные читатели стихов могут спорить о том, что считать определенной фигурой в конкретном стихотворении. Это потому, что сами идеи «буквального» и «образного» не так ясны, как нам хотелось бы думать.

Опять же, согласно общепринятым определениям, образный язык — это язык, косвенно выражающий свое значение. Он представляет одну вещь посредством другой вещи. «Президент» называется «Белый дом»; океан называется «прудом». В то же время буквальный язык — это язык, прямо выражающий свое значение. Президента называют президентом, а океан называют океаном.

Но это уже создает проблему. В каком-то смысле любой язык образен. Различие между «буквальным» и «образным» языком не соответствует действительности. Если слово «океан» не является чем-то, в чем у вас может возникнуть искушение поплавать, мы должны признать, что слово «океан» используется для обозначения объекта и, следовательно, не является буквальным. Слово «океан» — это не океан. Это означает или представляет идею океана. А представление одной вещи другой вещью — это, по определению, то, что делает образный язык.

Слово «океан» — это не океан. Это означает или представляет идею океана. А представление одной вещи другой вещью — это, по определению, то, что делает образный язык.

Когда мы говорим о «буквальном» языке, мы просто отделяем от всего языка ту часть, которая кажется наиболее прямой или прозрачной, т. (Если я скажу: «Что это?» и укажу на океан, большинство людей ответят «океан». Поэтому мы называем это буквальным.)

Итак, абсолютно неизобразительного языка не существует. Это означает, что вы не можете никогда абсолютно не гарантировать, что любое утверждение, каким бы буквальным оно ни казалось, не является также и образным. Возьмем это простое предложение: «Он упал с лестницы». Вы, вероятно, захотите сказать: «Это, очевидно, буквально». Но так ли это? Чтобы быть буквальным, оно должно описывать событие, которое действительно произошло. Вне известного контекста невозможно решить, является ли предложение буквальным, образным или и тем, и другим (да, предложение может быть и тем, и другим одновременно). Предложение «Он упал с лестницы» может описать, что он чувствовал, когда ему разбили сердце, или может описать последствия понижения в должности на работе: «Он пошел к боссу, думая, что получит повышение по службе». . Он думал, что поднимается в компании. Вместо этого он упал с лестницы».

Предложение «Он упал с лестницы» может описать, что он чувствовал, когда ему разбили сердце, или может описать последствия понижения в должности на работе: «Он пошел к боссу, думая, что получит повышение по службе». . Он думал, что поднимается в компании. Вместо этого он упал с лестницы».

Сравните некоторые другие распространенные образные выражения, которые на первый взгляд звучат буквально: «он был в огне», «он купил ферму», «он сгорел», «он заблудился».

Таким образом, разница между буквальным и образным языком не имеет ничего общего с самими словами. Это полностью связано с тем, как слова используются или понимаются в конкретном контексте. Одно и то же предложение, которое в одном контексте или как-то читается, было бы буквальным, в другом контексте или читалось бы по-другому, было бы фигуративным. Поскольку одним из наиболее естественных способов обращения со словами является использование их для представления (для представления либо «вещей», либо «понятий»), никогда не будет абсолютно возможно предотвратить использование каких-либо слов в переносном смысле, даже если они не предназначались для этого. (это верно как для повседневного языка, так и для поэзии, но обычно это не вызывает путаницы в повседневном языке).

(это верно как для повседневного языка, так и для поэзии, но обычно это не вызывает путаницы в повседневном языке).

Поэт Марианна Мур, большая фанатка бейсбола, однажды описала нового молодого поэта, сказав: «Он хорошо выглядит — на бумаге». Эффект предложения зависит от понимания читателем того, что стихи буквально пишутся на бумаге и что, образно говоря, «он хорошо выглядит на бумаге» означает, что «информация, которую мы имеем о нем, говорит нам, что он должен быть хорошим, но мы все равно должны увидеть его выступление».

Граница между буквальным и фигуральным не всегда четкая.

Нам также необходимо сказать несколько слов о сделанном нами выше различии, что буквальный язык «более непосредственный», чем образный. Это тоже может быть неправдой. Так называемые «буквальные» высказывания могут считаться более прямыми только в отношении самого поверхностного значения слова «смысл», т. е. только в отношении референциального содержания высказывания. Но вспомните, о чем мы все время говорили: «сосредоточение на значении» никогда не бывает более чем одной возможностью языка. И это никогда не является единственной целью стихотворения. Таким образом, образный язык не обязательно является «окольным». Образный язык часто более прямой, чем «буквальный». Это потому, что в стихотворении мы направление нашего внимания — это эмоция или переживание, а не смысл. Если я скажу: «Том Брэди был в огне», я буду ближе к эмоциональной правде события, чем если скажу: «Том Брэди вчера вечером играл исключительно хорошо». Я также приближаюсь к истине опыта наблюдения за ним таким образом, чем если бы перечислял его достижения. Я даю представление о том, каково было наблюдать за его игрой, каково было ему играть. И если это то, что я хочу сделать, образный язык делает это лучше — более непосредственно.

И это никогда не является единственной целью стихотворения. Таким образом, образный язык не обязательно является «окольным». Образный язык часто более прямой, чем «буквальный». Это потому, что в стихотворении мы направление нашего внимания — это эмоция или переживание, а не смысл. Если я скажу: «Том Брэди был в огне», я буду ближе к эмоциональной правде события, чем если скажу: «Том Брэди вчера вечером играл исключительно хорошо». Я также приближаюсь к истине опыта наблюдения за ним таким образом, чем если бы перечислял его достижения. Я даю представление о том, каково было наблюдать за его игрой, каково было ему играть. И если это то, что я хочу сделать, образный язык делает это лучше — более непосредственно.

Все руководствуется целью, тем, что делает стихотворение .

Сравните эти три примера:

1) Ей стало грустно.

2) Ей казалось, что она только что потеряла своего лучшего друга.

3) Она отвернулась и посмотрела в окно. Внешний мир стал размытым.

Внешний мир стал размытым.

Предположим, что пример 1) буквален, т. е. относится к реальной женщине или девушке, которым действительно грустно. В этом случае утверждение референциально верно, но оно несет мало эмоционального содержания; пример 2) будет образным. Вы заметите, что он также охватывает несколько больше случаев. Если это так, то он более точен, чем пример 1), потому что его фигура воспроизводит больше эмоционального качества печали, чем могло бы любое чисто буквальное утверждение. Но поскольку фигура является клише, она все же содержит меньше эмоционального содержания, чем, вероятно, желает осторожный писатель. Пример 3) является наиболее эмоционально эффективным. Он наиболее эффективен, потому что он и в прямом, и в переносном смысле. Отворачиваться и смотреть в окно — это действия, которые предполагают больше смысла, чем сами действия. И мир на самом деле не стал размытым. Действительно, она начала плакать.

Тогда мы можем сказать, что нам нужен как образный, так и буквальный язык, потому что они выполняют разные функции. Писатель, будь он автором прозы или стихов, художественной или научно-популярной литературы, выберет метод выражения в зависимости от работы, которую необходимо выполнить.

Писатель, будь он автором прозы или стихов, художественной или научно-популярной литературы, выберет метод выражения в зависимости от работы, которую необходимо выполнить.

Теперь, когда у нас есть понимание того, что такое поэтический или образный язык, давайте уточним наиболее распространенные примеры, чтобы вы могли попрактиковаться в их идентификации, когда столкнетесь с ними. Это: метафора, сравнение, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, апостроф, символ, олицетворение.

Вот несколько определений и примеров:

Метафора — фигура речи, в которой одна вещь (обычно легко понятная) обозначает другую вещь (часто более абстрактную). Вы увидите, что метафора работает немного по-разному в каждом из трех приведенных ниже примеров. В первом случае метафора имеет очевидную и простую связь с тем, к чему она относится. В произведении Брэдстрита «Поэт своей книге» название говорит нам о том, что поэт разговаривает со своей книгой. Мы быстро делаем вывод, читая стихотворение, что книга метафорически сравнивается с ребенком.

Мы быстро делаем вывод, читая стихотворение, что книга метафорически сравнивается с ребенком.

Ты, уродливый отпрыск моего слабого мозга,

Кто после рождения рядом со мною остался…

Если вы невнимательно читаете, то можете подумать, что Брэдстрит пишет буквальному ребенку. Но как только вам укажут на эту ошибку, вы поймете, что она, конечно, притворяется, что ее книга — детская. Метафора работает, потому что книгу, подобную ребенку, создает кто-то (родитель/автор), на кого она похожа, кто заботится о ней и чья репутация зависит от нее.

С другой стороны, метафора может иметь менее четкую связь между двумя своими частями (его образ и референт , более формально известный как его средство и его тенор ). В «Тигре» Блейка мы знаем, что тигр не совсем буквальный тигр. Но и не совсем образно. Значение фигуры зависит от «тигровости» настоящих тигров. Но то, что именно означает тигр или что он обозначает, никогда не становится кристально ясным.

Картина Блейка с изображением тигра.

Тайгер! Тайгер! ярко горящий

В лесах ночи,

Какая бессмертная рука или я

Могли бы создать твою страшную симметрию?

Вы также можете заметить, что в общей метафоре тигра есть и другие метафоры, такие как «ярко горящий». «Ярко горящий» сравнивает нашего метафорического тигра с огнем». Но почему горит тигр? Когда вы прочитаете стихотворение, вы увидите, что этот тигр был сделан с помощью молота и цепи в печи. Метафора делает тигра творением кузнеца (кузнец является метафорой Бога). Это не то, как создаются «буквальные» тигры. Почему Блейк выбрал именно эти метафоры? Какое влияние они оказывают на наше чтение или понимание стихотворения? На такие вопросы можно ответить — и на них можно ответить хорошо или плохо. Но ответы в этом стихотворении не будут такими простыми и окончательными, как ответ на вопрос о ребенке/книжном образе в стихотворении Брэдстрита.

Другие метафоры невозможно точно определить. Обе фигуры, упомянутые до сих пор, вызывают не только смысл, но и эмоции или чувства. Но фигуру можно так глубоко погрузить в эмоциональное состояние, что она потеряет всякий смысл интеллектуального смысла, как утверждают некоторые Т.С. Элиот делает на этом изображении из стихотворения, которого нет в нашей программе,

Обе фигуры, упомянутые до сих пор, вызывают не только смысл, но и эмоции или чувства. Но фигуру можно так глубоко погрузить в эмоциональное состояние, что она потеряет всякий смысл интеллектуального смысла, как утверждают некоторые Т.С. Элиот делает на этом изображении из стихотворения, которого нет в нашей программе,

Песнь о любви Дж. Альфреда Пруфрока

Желтый туман, трущийся спиной об оконные стекла,

Желтый дым, трущийся мордой об оконные стекла,

Облизал язык в уголках вечера,

Задержался на лужах, что стоят в водостоках,

Пустил себе на спину сажу, что падает из труб,

Поскользнулся на террасе, сделал внезапный прыжок,

И увидев, что он как нежной октябрьской ночью,

Свернулась вокруг дома и заснула.

Ясно, что поэт сравнивает туман с кошкой (это подразумеваемая метафора , потому что кошка вызывается без имени). Однако «кошачий характер» тумана гораздо менее очевиден, чем устрашающая сила кузнеца/Бога по отношению к тигру или отношение матери к ребенку автора ее книги. Более того, эта метафора туманного кота растянута до такой абсурдной длины, что начинает терять смысл. Мы гораздо меньше узнаем о тумане, сравнивая его с кошкой, чем о книгах, сравнивая их с детьми, или о Боге, сравнивая его с кузнецом.

Более того, эта метафора туманного кота растянута до такой абсурдной длины, что начинает терять смысл. Мы гораздо меньше узнаем о тумане, сравнивая его с кошкой, чем о книгах, сравнивая их с детьми, или о Боге, сравнивая его с кузнецом.

Но трудности, которые могут возникнуть у нас с метафорой кошачьего тумана, не означают, что поэт потерпел неудачу. В контексте стихотворения ясно, что метафора призвана раскрыть больше о душевном состоянии главного героя, чем о кошачьем тумане.

Мы едва начали обсуждать хитросплетения метафор. Но пока этого будет достаточно. На эту тему можно было бы потратить целую книгу. Было написано много книг, пытающихся понять все, что можно понять о метафоре. Остальное мы пройдем быстрее.

Подобие. Сравнение очень похоже на метафору, но в нем используется явное слово, обычно «подобно» или «как», для сравнения одной вещи с другой. Поэтому вместо того, чтобы сказать: «Моя книга — это мой ребенок», Вы говорите: «Моя книга — это , как ребенок».

Метонимия и Синекдоха . Метонимия — это замена названия объекта, тесно связанного с тем словом, которое вы имеете в виду, на это слово: «Белый дом» вместо «президент». «Корона» для короля. «В поте лица» за «каторгу».

Синекдоха похожа на метонимию; это замена имени какой-либо части вещи на все: вы говорите «ствол» вместо дерева в таком предложении, как «У нас есть четырнадцать стволов на нашей территории», или «колеса» вместо «автомобиль» в выражение «хороший комплект колес». С синекдохой вы также можете сделать обратное и выбрать целое, чтобы назвать часть. Вы можете называть полицейского «законом», например, как в «Закон приедет, чтобы выписать мне штраф за превышение скорости».

Гипербола . Мы упоминали об этом выше. Это преувеличение. «Эта книга весит тонну».

Литоты . Это тоже мы упоминали выше: преуменьшение. О хоумране Барри Бондсе: «Он не самый слабый человек, который когда-либо играл в эту игру».

Ирония : говорят одно, а подразумевают другое, как правило, противоположное. Говоря о красивой картине: «О, разве это не безобразно». По иронии судьбы мы видим, что слова намеренно не совпадают с их обычным значением.

Апостроф : Апостроф мы говорим неодушевленному предмету или отсутствующему человеку. «Западный ветер, когда ты подуешь?» Я разговариваю с ветром.

Символ : Использование словесного объекта или качества объекта для обозначения абстрактной идеи. Черные шляпы, которые носят плохие парни в вестернах, и белые шляпы, которые носят хорошие парни, символизируют зло и добро. Обратите внимание, что это не метафоры, но они могут быть метонимиями, поскольку мы несколько произвольно связываем белое с добром, а черное со злом.

Олицетворение : Приписывание качеств человека неодушевленному предмету или абстракции. «Волны пели луне». (Для этого также есть более красивое слово: антропоморфизм . Это забавное слово, которое можно использовать на вечеринках.)

Это забавное слово, которое можно использовать на вечеринках.)

Еще два замечания: Во-первых, это словарные определения. Использование поэтом фигур речи может быть не таким простым, как эти определения могут заставить вас поверить. Во-вторых, данный пример образного языка может квалифицироваться как более чем один тип языка. Символ может быть метонимичным и ироничным одновременно. Возможно, я хочу использовать меч, чтобы символизировать сексуальную доблесть рыцаря, но, поскольку меч также ассоциируется с рыцарями, его также можно назвать метонимией. Я могу сказать, что «меч сражался с гаремом». Если меч оказывается фальшивым, возможно, резиновым, и плюхается, когда его вытаскивают из ножен, символ резинового меча становится ироничным. Поэты часто используют такие сложные фигуры.

I261 Гуманитарные и социальные науки, 2021 г. – Наука и образование в новом измерении

Вып. 261. 2021.

Л. А. Бернат Фото в контексте технологий цифрового дизайна

https://doi. org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-01

org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-01

Аннотация. Состояние современных проблем развития дизайна, особенно в контексте визуальных реалий, связано с общей ситуацией глобализации и происходящими в обществе интегративными и дезинтегративными процессами. В частности, можно указать, что весь контекст диджитал и вся эстетика фототехнологий ориентированы на визуальный продукт дизайна, резонирующий с проблемами культурных ценностей, формирующихся в рамках жесткой конкуренции, альтернативных стратегий глобализационных конфигураций. взаимодействия культурных практик. Фотография как онтологическая реальность, из которой возникают современные визуальные медиасозвездия, является важнейшим ресурсом, который необходимо понимать в рамках технологий цифрового дизайна как культурную целостность.

Ключевые слова: культура, медиакультура, фотография, фотодизайн, фотомонтаж.

Л. А. Бернат Фотография в контексте технологий цифрового дизайна

И.Сызоненко творческое наследие польского художника Станислава Жуковского в музеях Польши и Украины

https://doi. org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-02 Станислава Жуковского известен узкому кругу специалистов и искусствоведов. Цель данного исследования — заново открыть для широкого круга любителей искусства творчество С. Жуковского, познакомить специалистов и музейных работников с коллекциями художника как в Польше, так и в Украине, проанализировать лучшие произведения художника для оценки его творческого наследия. и включить его в число высоких достижений польской пейзажной живописи конца 19го и начала 20 века.

org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-02 Станислава Жуковского известен узкому кругу специалистов и искусствоведов. Цель данного исследования — заново открыть для широкого круга любителей искусства творчество С. Жуковского, познакомить специалистов и музейных работников с коллекциями художника как в Польше, так и в Украине, проанализировать лучшие произведения художника для оценки его творческого наследия. и включить его в число высоких достижений польской пейзажной живописи конца 19го и начала 20 века.

Ключевые слова: польский художник Станислав Жуковский, картина на торгах, искусствоведение, серия пейзажей, музей.

И.Сызоненко творческое наследие польского художника Станислава Жуковского в музеях Польши и Украины

Якуба В.В. Нарративы исторической памяти — линия распространения в конфликте между украиной и россией

https://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-03

Аннотация. В статье исследуется феномен исторической памяти. Память рассматривается как инструмент деконструкции истории. В Украине процесс формирования исторической памяти включен в процесс формирования исторического сознания и разворачивается в условиях противостояния альтернативных исторических дискурсов. Историческая память рассматривается через призму междисциплинарного подхода. При анализе дискурса исторической памяти делается аксиологический акцент. Описаны особенности манипулирования коллективной памятью как средства манипулирования человеческим сознанием. Рассматривается процесс деконструкции единственного советского исторического нарратива после обретения Украиной независимости. Описывается противостояние русской «политики памяти» и украинского национального инварианта. На примере существовавшего различия между российским и украинским режимами памяти периода времени установлена взаимосвязь между расширением российской политики памяти и редукцией различий в режимах функционирования и механизмах идеологизации исторической памяти в России и Украине.

Память рассматривается как инструмент деконструкции истории. В Украине процесс формирования исторической памяти включен в процесс формирования исторического сознания и разворачивается в условиях противостояния альтернативных исторических дискурсов. Историческая память рассматривается через призму междисциплинарного подхода. При анализе дискурса исторической памяти делается аксиологический акцент. Описаны особенности манипулирования коллективной памятью как средства манипулирования человеческим сознанием. Рассматривается процесс деконструкции единственного советского исторического нарратива после обретения Украиной независимости. Описывается противостояние русской «политики памяти» и украинского национального инварианта. На примере существовавшего различия между российским и украинским режимами памяти периода времени установлена взаимосвязь между расширением российской политики памяти и редукцией различий в режимах функционирования и механизмах идеологизации исторической памяти в России и Украине. Вторая мировая война. Автор подчеркивает различия во взглядах на Украинскую повстанческую армию, националистическую военную организацию XIX в.40-х и начале 1950-х годов.

Вторая мировая война. Автор подчеркивает различия во взглядах на Украинскую повстанческую армию, националистическую военную организацию XIX в.40-х и начале 1950-х годов.

Ключевые слова: историческая память, коллективная память, историческое сознание, нарратив исторической памяти, экспансия.

Якуба В. В. Нарративы исторической памяти – линия распространения в конфликте между украиной и россией

Мостипан Т.С. Концепция вещания на тему групп меньшинств на общественном телевидении: статус реализации

https://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-03a

Аннотация. Изучены аспекты реализации Концепции вещания на группы меньшинств Общественной телерадиокомпании Украины на примере Закарпатской областной дирекции Общественного вещателя. Рассмотрены особенности телепрограмм, направленных на удовлетворение информационных потребностей малочисленных народов, проживающих в Закарпатской области. Описаны тематика, продолжительность и регулярность этих телепроектов. Определен уровень выполнения требований к вещанию, установленных Концепцией для венгерской, румынской, ромской, русинской, словацкой и немецкой этнических общин Закарпатья.

Определен уровень выполнения требований к вещанию, установленных Концепцией для венгерской, румынской, ромской, русинской, словацкой и немецкой этнических общин Закарпатья.

Ключевые слова: Общественное вещание, национальные меньшинства, региональное телевидение, Закарпатье.

Мостипан Т.С. Концепция вещания на тему меньшинств на общественном телевидении: статус реализации

П. Н. Донец Место, где рождаются миры: к 30-летию «Метавселенной» Нила Стивенсона

https://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-04a

Аннотация. Недавнее заявление Meta (компания, ранее известная как Facebook) о том, что она переходит от разработки платформ социальных сетей к созданию «Метавселенной», вызвало сенсацию в СМИ. Появляется все больше публикаций, рассуждающих о природе этого явления, крупные компании один за другим объявляют о подобных проектах, инвесторы присматриваются к перспективному хайтек-тренду, эксперты Кремниевой долины предсказывают революцию, подобную появлению смартфонов, а паникеры предупреждают о конце той реальности, которую мы знаем. Мы часто слышим сравнения с «Матрицей» и другой киберфантастикой, особенно с «Снежным столкновением», научно-фантастическим романом американского писателя Нила Стефенсона, где этот термин впервые был придуман. На этом фоне представляется актуальным рассмотрение этой книги с лингвистической точки зрения, особенно с учетом того, что ее сюжет основан на теориях из области нейролингвистики.

Мы часто слышим сравнения с «Матрицей» и другой киберфантастикой, особенно с «Снежным столкновением», научно-фантастическим романом американского писателя Нила Стефенсона, где этот термин впервые был придуман. На этом фоне представляется актуальным рассмотрение этой книги с лингвистической точки зрения, особенно с учетом того, что ее сюжет основан на теориях из области нейролингвистики.

Ключевые слова: виртуальная реальность, киберпанк, киберпространство, научная фантастика, посткиберпанк, трансгуманизм, тропы, фигуры речи.

П. Н. Донец Место, где рождаются миры: к 30-летию «Метавселенной» Нила Стивенсона

О. О. Гончарова, И. В. Ковальчук Лексическая и синтаксическая характеристика языковой личности Жозефины Марч в «Маленьких женщинах» Луизы Мэй Олкотт

https://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-04

Аннотация. В статье рассматриваются лексико-синтаксические характеристики речевого поведения Жозефины (Джо) Марч, олицетворяющей языковую личность американской писательницы XIX века. Анализируются стандартные черты ее идиостиля на лексическом и синтаксическом уровнях, приводится перечень типичных лексических единиц и синтаксических конструкций, описываются общие морфологические и синтаксические характеристики ее речевого поведения. Исследование показывает, что лексический уровень идиосинкразии Джо характеризуется употреблением лексики в устаревших значениях, употреблением лексических единиц, принадлежащих профессиональной лексике писателей, использованием эвфемизмов. На синтаксическом уровне анализ показывает широкое употребление сложноподчиненных предложений и позволяет выявить синтаксические конструкции, отражающие индивидуальную эмоциональность данного художественного персонажа.

Анализируются стандартные черты ее идиостиля на лексическом и синтаксическом уровнях, приводится перечень типичных лексических единиц и синтаксических конструкций, описываются общие морфологические и синтаксические характеристики ее речевого поведения. Исследование показывает, что лексический уровень идиосинкразии Джо характеризуется употреблением лексики в устаревших значениях, употреблением лексических единиц, принадлежащих профессиональной лексике писателей, использованием эвфемизмов. На синтаксическом уровне анализ показывает широкое употребление сложноподчиненных предложений и позволяет выявить синтаксические конструкции, отражающие индивидуальную эмоциональность данного художественного персонажа.

Ключевые слова: языковая личность, идиостиль, эмоционально-маркированная лексика, негативные конструкции.

О. О. Гончарова, И. В. Ковальчук Лексико-синтаксическая характеристика языковой личности Жозефины Марч в «Маленьких женщинах» Луизы Мэй Олкотт

Соловьева Т.

О. Процесс модификации в семантической и ценностной структуре политических прецедентных феноменов из современного украиноязычного дискурса

О. Процесс модификации в семантической и ценностной структуре политических прецедентных феноменов из современного украиноязычного дискурсаhttps://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-05

Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса трансформации, происходящего в смысловой и ценностной структуре прецедентных явлений. Эти прецедентные единицы реализуются в современном украиноязычном политическом дискурсе. Источник исследуемых прецедентных феноменов также политический и относится к разным типам. В работе представлен анализ и сравнение смысловой и ценностной нагрузки некоторых единиц-примеров, подвергшихся трансформации. Выделены и описаны виды такой семантической трансформации.

Ключевые слова: прецедентное явление, прецедентное название, прецедентное выражение, прецедентная ситуация, прецедентный текст, модификация смысловой и ценностной нагрузки, политический дискурс.

Т. О. Соловьева Процесс модификации в семантической и ценностной структуре политических прецедентных феноменов из современного украиноязычного дискурса

В.

Сотникова Интертекст Шекспира в поэтическом произведении Владимира Базилевского

Сотникова Интертекст Шекспира в поэтическом произведении Владимира Базилевскогоhttps://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-06

В статье анализируется интертекст Шекспира в поэтическом творчестве Владимира Базилевского. Определены основные черты авторской трактовки образа Шекспира как прецедентной фигуры, которая играет уникальную роль в создании поэтической картины мира украинского поэта. Исследовано, что основным источником шекспировского интертекста в творчестве В. Базилевского является трагедия «Гамлет», лирический герой которой, принц Датский, осмыслен и переосмыслен в текстах современного автора. Анализируется традиция обращения украинских поэтов к тексту шекспировской трагедии, основные черты Гамлета в поэме модерниста М. Бажана и трансформация этой традиции с конца 60-х годов по настоящее время на основе произведений В. Базилевского. определяются.

Ключевые слова: Владимир Базилевский, Уильям Шекспир, интертекстуальность, Гамлет, трансформация лирического героя.

В. Сотникова Интертекст Шекспира в поэтическом творчестве Владимира Базилевского

Колодко Т. М. Эффективность использования мобильных устройств в образовательном процессе

https://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-07

Аннотация. В данной статье представлены различные подходы к использованию мобильных устройств в образовании, общее восприятие преемственности между использованием стационарных и мобильных средств. В статье изложена ключевая тема мобильного обучения, заключающаяся в том, что мобильность относится не только или даже в первую очередь к устройствам, но и к учащимся. Выводы организованы вокруг вопросов исследования, и было выявлено пять основных тем: 1) различные подходы в образовании; 2) когда устройства мобильны; 3) когда обучающиеся мобильны; 4) когда процесс обучения является мобильным; и 5) как преподавать язык с помощью мобильных устройств. Таким образом, учитывая достаточную подготовку преподавателей и процессы педагогического образования, ориентированные на студентов, эффективность использования мобильных устройств в обучении считается принятой во всех высших учебных заведениях.

Ключевые слова: эффективность, мобильные устройства, учащиеся, учебный опыт, подход, цифровые инструменты.

Колодко Т.М. Эффективность использования мобильных устройств в учебном процессе

Н. В. Моисеенко Творчество и инновации: основные понятия и подходы в обучении английскому языку

https://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-08